部编版必修一上《芣苢 插秧歌 》课件(61张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版必修一上《芣苢 插秧歌 》课件(61张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 188.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-12-02 20:08:44 | ||

图片预览

文档简介

《芣苢》《插秧歌》

高一年级 语文

从古至今,辛勤的劳作带来丰收的喜悦,推动了社会发展和历史进步。热爱劳动、崇尚劳动的精神也成为中华民族的传统美德。今天,让我们走进古诗,和古人一起亲历劳作的情景,感受劳动的美好与欢乐,体会劳动的崇高与美丽,探究劳动的价值与意义。

《诗经》是我国第一部诗歌总集,共收录从西周初年到春秋中叶的诗歌305篇。先秦称其为《诗》,或取其整数称“诗三百”。汉代时被尊为经典,始称《诗经》,并沿用至今。

走 进《诗 经》

《诗经》中的诗歌形式以四言为主,多数为隔句用韵,在章法上具有重章叠句、反复咏唱的特点。

《诗经》六义: 风、雅、颂、赋、比、兴。

走 进《诗 经》

《诗经》在内容上分为《风》《雅》《颂》三部分:《风》是各诸侯国的土风歌谣,大多数是民歌。“风”,又分为周南、召南、邶(bèi)、鄘(yōng)、卫、王、郑、齐、魏、唐、秦、陈、桧(kuài)、曹、豳(bīn)等15国风。?

走 进《诗 经》

《雅》是西周王畿( jī)地区的正声雅乐,又分《小雅》和《大雅》,《小雅》用于贵族宴飨,《大雅》用于诸侯朝会。

走 进《诗 经》

《颂》是统治阶级宗庙祭祀的舞曲歌辞,又分为《周颂》《鲁颂》和《商颂》。

走 进《诗 经》

《诗经》在艺术手法上主要采用赋、比、兴的方法?

赋:直接铺陈叙述,直截了当地表达所要陈述的思想感情;

比:即比喻,明喻和暗喻均属此类。

兴:即起兴,用其他事物引出要说的内容。

走 进《诗 经》

《芣 苢》

《芣苢》是《诗经˙周南》中的一篇。一般认为,周南指周以南地区,是周公旦的封地,即今河南西南部及湖北西北部一带。

《周南》为十五国风之一,大多数诗是西周末年、东周初年的作品。

1.诵读《芣苢》,体会先秦时期的日常劳作场景。

芣 苢

采采芣苢,薄言采之。采采芣苢,薄言有之。

采采芣苢,薄言掇之。采采芣苢,薄言捋之。

采采芣苢,薄言袺之。采采芣苢,薄言襭之。

学习活动一:走进古代劳动场景

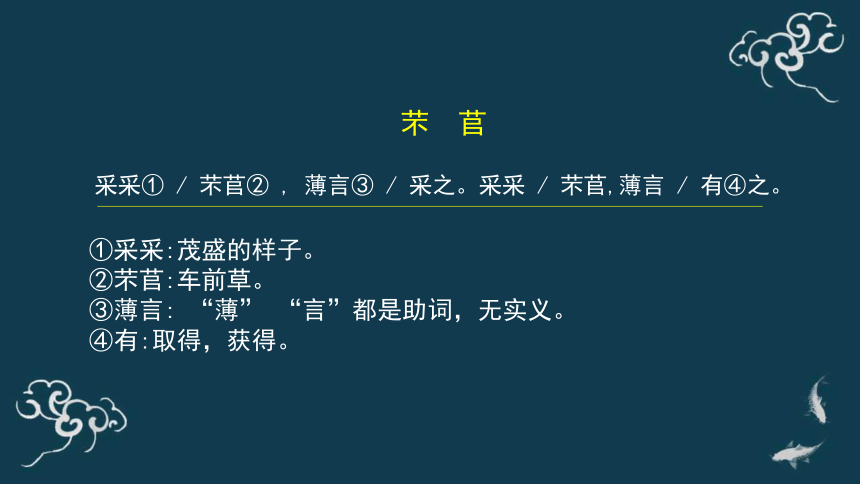

采采① / 芣苢② , 薄言③ / 采之。采采 / 芣苢,薄言 / 有④之。

芣 苢

①采采:茂盛的样子。

②芣苢:车前草。

③薄言: “薄” “言”都是助词,无实义。

④有:取得,获得。

芣 苢

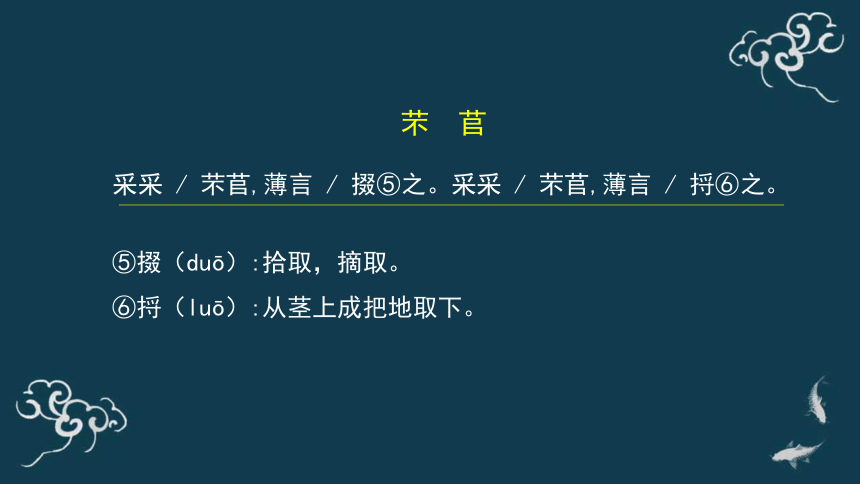

采采 / 芣苢,薄言 / 掇⑤之。采采 / 芣苢,薄言 / 捋⑥之。

⑤掇(duō):拾取,摘取。

⑥捋(luō):从茎上成把地取下。

芣 苢

采采/芣苢,薄言/袺⑦之。采采/芣苢,薄言/襭⑧之。

⑦袺(jié):提起衣襟兜东西。

⑧襭(xié):把衣襟掖在腰带上兜东西。

芣 苢

采采芣苢,薄言采之。采采芣苢,薄言有之。

采采芣苢,薄言掇之。采采芣苢,薄言捋之。

采采芣苢,薄言袺之。采采芣苢,薄言襭之。

学习活动一:走进古代劳动场景

《芣苢》以“韵分三章,章四句,然每二句只换一字,实六章,章二句也”。

——清代·姚际恒《诗经通论》

请同学们再读此诗,思考一下,你是否同意姚际恒的说法?为什么?

学习活动一:走进古代劳动场景

2 .赏析重章叠句,感受古代人民劳动的场面。

芣 苢

采采芣苢,薄言采之。采采芣苢,薄言有之。

采采芣苢,薄言掇之。采采芣苢,薄言捋之。

采采芣苢,薄言袺之。采采芣苢,薄言襭之。

采芣苢

采

有

掇

捋

袺

襭

概略叙述

采集劳动

具体描写

采集动作

具体描写

盛取动作

劳动实际

操作过程

“采”“有”“掇”“捋”“袺”“襭”六个动词的变化中,表现了芣苢越采越多,将劳动的细节细腻地描绘出来,体现了劳动实际操作过程:采、取、盛。展现了一幅集体采摘的动人劳动场景。

学习活动一:走进古代劳动场景

2.赏析重章叠句,感受古代人民劳动的喜悦。

只有六个动词的不断变化,其余的诗句重章复沓,在不断重叠中产生了简单明快、往复回环的音乐节奏,切合采摘芣苢劳动的轻快动作节拍,表现了他们歌声中的喜悦心情。

《芣苢》突出地体现了《诗经》重章复沓的特点。

学习活动一:走进古代劳动场景

2 .赏析重章叠句,感受古代人民劳动的喜悦。

学习活动一:走进古代劳动场景

3.借助文化知识,感受古代人民劳动的场面。

芣 苢

采采芣苢,薄言采之。采采芣苢,薄言有之。

采采芣苢,薄言掇之。采采芣苢,薄言捋之。

采采芣苢,薄言袺之。采采芣苢,薄言襭之。

采采/芣苢,薄言/袺之。采采/芣苢,薄言/襭之。

采集芣苢,传说是古老的习俗。《毛传》说“芣苢,车前,宜怀妊焉。”

相传食芣苢能受胎生子,且可治难产,所以周南女子会基于繁衍种族的观念而采集。

采采/芣苢,薄言/袺之。采采/芣苢,薄言/襭之。

三五成群、愉快劳作的妇女,不是一般的“拾菜讴歌”,而是怀着强烈的母性的愿望的目的,他们摘着芣苢,唱着芣苢,心里荡漾着虔诚与激情,默默地祈祷着神灵的赐福。

学习活动二:走进南宋劳动场景

1. 诵读《插秧歌》,体会宋代日常劳作的场景。

插秧歌 (宋)杨万里

田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插。

笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛。

唤渠朝餐歇半霎,低头折腰只不答:

“秧根未牢莳未匝,照管鹅儿与雏鸭。”

杨万里(1127—1206),字廷秀,号诚斋。吉州吉水(今江西)人。南宋著名诗人,与陆游、尤袤、范成大并称为“中兴四大家”,当时被奉为诗坛宗主。南宋名将张浚谪居永州,勉励杨万里以“正心诚意”之学,因此他自名书室为"诚斋",世称诚斋先生。

走 进 作 者

杨万里的诗作数量极富,在宋代仅次于陆游,达4200余首。

他善于巧妙地摄取自然景物的特征和动态,语言平易浅近,自然活泼,适当选择、熔炼俗谚、口语入诗,幽默诙谐,形成独具特色的“诚斋体”。

走 进 作 者

淳熙六年(1179年),杨万里由常州卸任返回故里吉州,途径衢州时看到农人插秧的场景,写下这首《插秧歌》。

背 景 探 寻

插秧歌

杨万里

田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插。

笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛。

唤渠朝餐歇半霎,低头折腰只不答:

“秧根未牢莳未匝,照管鹅儿与雏鸭。”

插秧歌

田夫抛秧①田妇接,小儿拔秧大儿插。

笠是兜鍪②蓑是甲,雨从头上湿到胛③。

唤渠朝餐歇半霎,低头折腰只不答:

“秧根未牢莳未匝,照管鹅儿与雏鸭。”

①抛秧:插秧前,将秧苗从秧畦拔出,捆成小捆,扔进稻田,叫作抛秧。

②兜鍪(móu): 古代打仗时战士所戴的头盔。

③胛:肩胛。

插秧歌

田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插。

笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛。

唤渠④朝餐歇半霎⑤,低头折腰只不答:

“秧根未牢莳⑥未匝⑦,照管⑧鹅儿与雏鸭。”

④渠:他。

⑤半霎: 极短的时间。

⑥莳(shì):移栽,种植。

⑦匝:布满,遍及。

⑧照管:照料,照看,这里是“提防”的意思。

田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插。

“田夫”“田妇”

“小儿”“大儿”

全家总动员

“抛” “接”

“拔” “插”

各有分工

相互配合

笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛。

笠

蓑

兜鍪

甲

农人冒雨插秧

如

战士奋勇战斗

比喻

唤渠朝餐歇半霎,低头折腰只不答:

用“唤”和“不答”,描写农家夫妇的对话及对话时的情态,进一步表现了农家的勤劳和农事的紧张。

唤

品鉴诗歌中的“逻辑悖论”所带来的审美价值

答

不答

答非所问

捕捉着刹那间的意趣之美

唐代诗人李绅创作的《悯农》和南宋诗人杨万里创作的《插秧歌》同样是反映古代农人的劳动生活,侧重点有什么不同?抒发的情感有何不同?

《插秧歌》与《悯农》

插秧歌

抛

接

插

拔

插秧的实际

操作过程

热火朝天的

劳动场景

《悯农》

劳作的辛苦

同情

《插秧歌》

劳作的场面

赞美

欣赏

学习活动三:走进古代劳动者

1.《芣苢》和《插秧歌》都是描写古代劳动场景的诗歌,诵读两首古诗,鉴赏诗人塑造的劳动者形象。

学习活动三:采访古代劳动者

{8A107856-5554-42FB-B03E-39F5DBC370BA}劳动者

劳动时代

劳动群体

劳动者

特写

劳动画面

劳动者形象

采芣苢者

先秦

妇女

动作

丰收

集体劳动

喜悦

插秧者

宋代

一家四口

动作

对话

农事

热火朝天

吃苦耐劳勤劳乐观

重温古代人民热烈的劳动场面,

让我们理解热爱劳动是中华民族世代相传的美德。

《芣苢》句式整齐,节奏明朗、轻快,自然流露出劳动的喜悦;“采”“有”“掇”等一系列动词的变换,细腻地描绘出劳动的过程,富于诗情和画意。

学习活动四:走进古代劳动场景

——鉴赏鉴赏古诗表达特点

《插秧歌》运用民歌手法,选取日常劳动场景,描绘一家四口趁着农时冒雨插秧的紧张生活,他们齐心协力,分工合作,干得热火朝天而秩序井然。诗作表现出农家生活的辛苦与农事的繁忙,富于生活情趣,字里行间洋溢着吃苦耐劳、勤奋乐观的精神。

学习活动四:走进古代劳动场景

——鉴赏鉴赏古诗表达特点

《芣苢》以系列动词的变换和重章叠句的写法,为我们真实再现古代普通劳动者丰收的喜悦,劳动之美;《插秧歌》运用民歌手法,善用口语,向我们展示了古代劳动者齐心协力、热火朝天的劳动场景,感受古人吃苦耐劳、勤奋乐观的精神。

课 堂 小 结

课 堂 反 馈

1.下面对《芣苢》的赏析,不恰当的一项是?( )

A.采集野菜的劳动过程是在重章叠唱的旋律里,通过动词的变换

表现出来的。

B.“采”是总体描写,“采采”的叠唱有着采集野菜的急促感。

C.“有”唱出了获取的愿望,也似乎传递着发现野菜的信息。

D.“掇”“捋”“袺”“襭”四个动词,形象地描述出了劳动的

过程。

课 堂 反 馈

1.下面对《芣苢》的赏析,不恰当的一项是?( )

A. 采芣苢的劳动过程是在重章叠唱里,以动词变换表现出来的。

B.“采”是总体描写,“采采”的叠唱有着采集芣苢的急促感。

C.“有”唱出了获取的愿望,也似乎传递着发现芣苢的信息。

D.“掇”“捋”“袺”“襭”四个动词,形象地描述出了劳动

的过程。

音乐美感

B

课 堂 反 馈

2.《插秧歌》句句平易自然,却又不乏新奇快语,请结合任一诗句进行赏析。

参 考 分 析

诗歌一、二句,写热火朝天的劳动场面。“抛”“接”“拔”“插”,四个动词,准确具体平实,又可暗示分工明确。

参 考 分 析

诗歌三、四句,点明雨中抢插的情形,以“盔甲”防护之严,雨水仍然不免从头上流入脖颈并沾湿肩膀,不难领会春雨之密、之急、之大。

诗歌五、六句,写劳作的忘我程度。家人送饭让歇一会儿却无人答话,连抬头看一眼的工夫也没有,如此便写出了抢插的紧张程度;

参 考 分 析

诗歌七、八句,作者运用口语化的语言,随意撷取田夫的肢体动作和对答语言,写出全家其乐融融的画面,使读者有身临其境之感。

参 考 分 析

课 堂 反 馈

3.《诗经》是我国现实主义的的源头,诗歌结构形式重章复沓,节奏鲜明,音韵谐洽,有天然音乐美感。请同学们阅读《诗经?秦风?无衣》,分析《诗经?秦风?无衣》中重章复沓的表达效果。

《诗经·秦风·无衣》

岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我戈矛。与子同仇!

岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟。与子偕作!

岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵。与子偕行!

《诗经·秦风·无衣》

岂曰无衣?与子同袍①。王②于兴师,修我戈矛。与子同仇!

注释:

①袍:长袍,即今之斗篷。

②王:此指秦君。一说指周天子。

《诗经·秦风·无衣》

岂曰无衣?与子同袍。王于③兴师④,修⑤我戈矛。与子同仇⑥!

注释:

③于:语助词。 ④兴师:起兵。

⑤修:整治。 ⑥同仇:同伴。仇,匹偶。一说共

同对敌。

《诗经·秦风·无衣》

岂曰无衣?与子同泽⑦。王于兴师,修我矛戟。与子偕作⑧!

注释:

⑦泽:通“襗”,贴身内衣,如今之汗衫。

⑧偕作:一起行动。

《诗经·秦风·无衣》

岂曰无衣?与子同裳⑨。王于兴师,修我甲兵。与子偕行!

注释:

⑨裳:下衣,此指战裙。

全诗共三章,采用了重章叠唱的形式。每一章句数、字数相等,但结构的相同并不意味简单的、机械的重复,而是不断递进,有所发展的。每章的首二句,都以设问的手法、豪迈的语气,表现出那种奋起从军、慷慨自助的精神。

“同袍”、“同泽”、“同裳”,正生动地表现出大敌当前,战友们克服困难、团结互助的精神。

每章的三、四句,则写他们一听到君王要发兵的命令,便急忙修整武器,磨励兵刃,整装待发。

“修我戈矛”、“矛戟”、“甲兵”的描述,正反映出他们那种摩拳擦掌、积极奋战的高昂的战斗热情。

每章的末句那“同仇”、“偕作”、“偕行”等语,则由共同对敌的仇恨,写到共同奋起、同赴战场,正表现出一种团结一心、同仇敌忾、誓死保卫疆土的义愤。

重叠复沓的形式与舞蹈的节奏起落与回环往复是紧密结合的,在重叠复沓中不禁为诗中火一般燃烧的激情所感染,那种慷慨激昂的英雄主义气概令人心驰神往。

《诗经·秦风·无衣》

本课学习的古诗都是描写劳动的,从中可以感受到劳动的欢乐与情趣,请阅读北宋苏辙创作的诗歌《文氏外孙入村收麦》,选择恰当的角度比较《芣苢》《插秧歌》《文氏外孙入村收麦》三首诗的异同。

课 后 作 业

文氏外孙入村收麦

苏辙

欲收新麦继陈谷,赖有诸孙替老人。

三夜阴霪败场圃,一竿晴日舞比邻。

急炊大饼偿饥乏,多博村酤劳苦辛。

闭廪归来真了事,赋诗怜汝足精神。

课 后 作 业

崇尚劳动,尊重劳动,热爱劳动是中华民族世代相传的美德;我们流传至今的诗词歌赋,总有劳动的旋律回响其中。让我们从古代劳动者身上感受劳动之美,自觉地在实践中丰富对劳动之美的体验,自觉继承和发扬中华民族尊重劳动、热爱劳动的美德。

高一年级 语文

从古至今,辛勤的劳作带来丰收的喜悦,推动了社会发展和历史进步。热爱劳动、崇尚劳动的精神也成为中华民族的传统美德。今天,让我们走进古诗,和古人一起亲历劳作的情景,感受劳动的美好与欢乐,体会劳动的崇高与美丽,探究劳动的价值与意义。

《诗经》是我国第一部诗歌总集,共收录从西周初年到春秋中叶的诗歌305篇。先秦称其为《诗》,或取其整数称“诗三百”。汉代时被尊为经典,始称《诗经》,并沿用至今。

走 进《诗 经》

《诗经》中的诗歌形式以四言为主,多数为隔句用韵,在章法上具有重章叠句、反复咏唱的特点。

《诗经》六义: 风、雅、颂、赋、比、兴。

走 进《诗 经》

《诗经》在内容上分为《风》《雅》《颂》三部分:《风》是各诸侯国的土风歌谣,大多数是民歌。“风”,又分为周南、召南、邶(bèi)、鄘(yōng)、卫、王、郑、齐、魏、唐、秦、陈、桧(kuài)、曹、豳(bīn)等15国风。?

走 进《诗 经》

《雅》是西周王畿( jī)地区的正声雅乐,又分《小雅》和《大雅》,《小雅》用于贵族宴飨,《大雅》用于诸侯朝会。

走 进《诗 经》

《颂》是统治阶级宗庙祭祀的舞曲歌辞,又分为《周颂》《鲁颂》和《商颂》。

走 进《诗 经》

《诗经》在艺术手法上主要采用赋、比、兴的方法?

赋:直接铺陈叙述,直截了当地表达所要陈述的思想感情;

比:即比喻,明喻和暗喻均属此类。

兴:即起兴,用其他事物引出要说的内容。

走 进《诗 经》

《芣 苢》

《芣苢》是《诗经˙周南》中的一篇。一般认为,周南指周以南地区,是周公旦的封地,即今河南西南部及湖北西北部一带。

《周南》为十五国风之一,大多数诗是西周末年、东周初年的作品。

1.诵读《芣苢》,体会先秦时期的日常劳作场景。

芣 苢

采采芣苢,薄言采之。采采芣苢,薄言有之。

采采芣苢,薄言掇之。采采芣苢,薄言捋之。

采采芣苢,薄言袺之。采采芣苢,薄言襭之。

学习活动一:走进古代劳动场景

采采① / 芣苢② , 薄言③ / 采之。采采 / 芣苢,薄言 / 有④之。

芣 苢

①采采:茂盛的样子。

②芣苢:车前草。

③薄言: “薄” “言”都是助词,无实义。

④有:取得,获得。

芣 苢

采采 / 芣苢,薄言 / 掇⑤之。采采 / 芣苢,薄言 / 捋⑥之。

⑤掇(duō):拾取,摘取。

⑥捋(luō):从茎上成把地取下。

芣 苢

采采/芣苢,薄言/袺⑦之。采采/芣苢,薄言/襭⑧之。

⑦袺(jié):提起衣襟兜东西。

⑧襭(xié):把衣襟掖在腰带上兜东西。

芣 苢

采采芣苢,薄言采之。采采芣苢,薄言有之。

采采芣苢,薄言掇之。采采芣苢,薄言捋之。

采采芣苢,薄言袺之。采采芣苢,薄言襭之。

学习活动一:走进古代劳动场景

《芣苢》以“韵分三章,章四句,然每二句只换一字,实六章,章二句也”。

——清代·姚际恒《诗经通论》

请同学们再读此诗,思考一下,你是否同意姚际恒的说法?为什么?

学习活动一:走进古代劳动场景

2 .赏析重章叠句,感受古代人民劳动的场面。

芣 苢

采采芣苢,薄言采之。采采芣苢,薄言有之。

采采芣苢,薄言掇之。采采芣苢,薄言捋之。

采采芣苢,薄言袺之。采采芣苢,薄言襭之。

采芣苢

采

有

掇

捋

袺

襭

概略叙述

采集劳动

具体描写

采集动作

具体描写

盛取动作

劳动实际

操作过程

“采”“有”“掇”“捋”“袺”“襭”六个动词的变化中,表现了芣苢越采越多,将劳动的细节细腻地描绘出来,体现了劳动实际操作过程:采、取、盛。展现了一幅集体采摘的动人劳动场景。

学习活动一:走进古代劳动场景

2.赏析重章叠句,感受古代人民劳动的喜悦。

只有六个动词的不断变化,其余的诗句重章复沓,在不断重叠中产生了简单明快、往复回环的音乐节奏,切合采摘芣苢劳动的轻快动作节拍,表现了他们歌声中的喜悦心情。

《芣苢》突出地体现了《诗经》重章复沓的特点。

学习活动一:走进古代劳动场景

2 .赏析重章叠句,感受古代人民劳动的喜悦。

学习活动一:走进古代劳动场景

3.借助文化知识,感受古代人民劳动的场面。

芣 苢

采采芣苢,薄言采之。采采芣苢,薄言有之。

采采芣苢,薄言掇之。采采芣苢,薄言捋之。

采采芣苢,薄言袺之。采采芣苢,薄言襭之。

采采/芣苢,薄言/袺之。采采/芣苢,薄言/襭之。

采集芣苢,传说是古老的习俗。《毛传》说“芣苢,车前,宜怀妊焉。”

相传食芣苢能受胎生子,且可治难产,所以周南女子会基于繁衍种族的观念而采集。

采采/芣苢,薄言/袺之。采采/芣苢,薄言/襭之。

三五成群、愉快劳作的妇女,不是一般的“拾菜讴歌”,而是怀着强烈的母性的愿望的目的,他们摘着芣苢,唱着芣苢,心里荡漾着虔诚与激情,默默地祈祷着神灵的赐福。

学习活动二:走进南宋劳动场景

1. 诵读《插秧歌》,体会宋代日常劳作的场景。

插秧歌 (宋)杨万里

田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插。

笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛。

唤渠朝餐歇半霎,低头折腰只不答:

“秧根未牢莳未匝,照管鹅儿与雏鸭。”

杨万里(1127—1206),字廷秀,号诚斋。吉州吉水(今江西)人。南宋著名诗人,与陆游、尤袤、范成大并称为“中兴四大家”,当时被奉为诗坛宗主。南宋名将张浚谪居永州,勉励杨万里以“正心诚意”之学,因此他自名书室为"诚斋",世称诚斋先生。

走 进 作 者

杨万里的诗作数量极富,在宋代仅次于陆游,达4200余首。

他善于巧妙地摄取自然景物的特征和动态,语言平易浅近,自然活泼,适当选择、熔炼俗谚、口语入诗,幽默诙谐,形成独具特色的“诚斋体”。

走 进 作 者

淳熙六年(1179年),杨万里由常州卸任返回故里吉州,途径衢州时看到农人插秧的场景,写下这首《插秧歌》。

背 景 探 寻

插秧歌

杨万里

田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插。

笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛。

唤渠朝餐歇半霎,低头折腰只不答:

“秧根未牢莳未匝,照管鹅儿与雏鸭。”

插秧歌

田夫抛秧①田妇接,小儿拔秧大儿插。

笠是兜鍪②蓑是甲,雨从头上湿到胛③。

唤渠朝餐歇半霎,低头折腰只不答:

“秧根未牢莳未匝,照管鹅儿与雏鸭。”

①抛秧:插秧前,将秧苗从秧畦拔出,捆成小捆,扔进稻田,叫作抛秧。

②兜鍪(móu): 古代打仗时战士所戴的头盔。

③胛:肩胛。

插秧歌

田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插。

笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛。

唤渠④朝餐歇半霎⑤,低头折腰只不答:

“秧根未牢莳⑥未匝⑦,照管⑧鹅儿与雏鸭。”

④渠:他。

⑤半霎: 极短的时间。

⑥莳(shì):移栽,种植。

⑦匝:布满,遍及。

⑧照管:照料,照看,这里是“提防”的意思。

田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插。

“田夫”“田妇”

“小儿”“大儿”

全家总动员

“抛” “接”

“拔” “插”

各有分工

相互配合

笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛。

笠

蓑

兜鍪

甲

农人冒雨插秧

如

战士奋勇战斗

比喻

唤渠朝餐歇半霎,低头折腰只不答:

用“唤”和“不答”,描写农家夫妇的对话及对话时的情态,进一步表现了农家的勤劳和农事的紧张。

唤

品鉴诗歌中的“逻辑悖论”所带来的审美价值

答

不答

答非所问

捕捉着刹那间的意趣之美

唐代诗人李绅创作的《悯农》和南宋诗人杨万里创作的《插秧歌》同样是反映古代农人的劳动生活,侧重点有什么不同?抒发的情感有何不同?

《插秧歌》与《悯农》

插秧歌

抛

接

插

拔

插秧的实际

操作过程

热火朝天的

劳动场景

《悯农》

劳作的辛苦

同情

《插秧歌》

劳作的场面

赞美

欣赏

学习活动三:走进古代劳动者

1.《芣苢》和《插秧歌》都是描写古代劳动场景的诗歌,诵读两首古诗,鉴赏诗人塑造的劳动者形象。

学习活动三:采访古代劳动者

{8A107856-5554-42FB-B03E-39F5DBC370BA}劳动者

劳动时代

劳动群体

劳动者

特写

劳动画面

劳动者形象

采芣苢者

先秦

妇女

动作

丰收

集体劳动

喜悦

插秧者

宋代

一家四口

动作

对话

农事

热火朝天

吃苦耐劳勤劳乐观

重温古代人民热烈的劳动场面,

让我们理解热爱劳动是中华民族世代相传的美德。

《芣苢》句式整齐,节奏明朗、轻快,自然流露出劳动的喜悦;“采”“有”“掇”等一系列动词的变换,细腻地描绘出劳动的过程,富于诗情和画意。

学习活动四:走进古代劳动场景

——鉴赏鉴赏古诗表达特点

《插秧歌》运用民歌手法,选取日常劳动场景,描绘一家四口趁着农时冒雨插秧的紧张生活,他们齐心协力,分工合作,干得热火朝天而秩序井然。诗作表现出农家生活的辛苦与农事的繁忙,富于生活情趣,字里行间洋溢着吃苦耐劳、勤奋乐观的精神。

学习活动四:走进古代劳动场景

——鉴赏鉴赏古诗表达特点

《芣苢》以系列动词的变换和重章叠句的写法,为我们真实再现古代普通劳动者丰收的喜悦,劳动之美;《插秧歌》运用民歌手法,善用口语,向我们展示了古代劳动者齐心协力、热火朝天的劳动场景,感受古人吃苦耐劳、勤奋乐观的精神。

课 堂 小 结

课 堂 反 馈

1.下面对《芣苢》的赏析,不恰当的一项是?( )

A.采集野菜的劳动过程是在重章叠唱的旋律里,通过动词的变换

表现出来的。

B.“采”是总体描写,“采采”的叠唱有着采集野菜的急促感。

C.“有”唱出了获取的愿望,也似乎传递着发现野菜的信息。

D.“掇”“捋”“袺”“襭”四个动词,形象地描述出了劳动的

过程。

课 堂 反 馈

1.下面对《芣苢》的赏析,不恰当的一项是?( )

A. 采芣苢的劳动过程是在重章叠唱里,以动词变换表现出来的。

B.“采”是总体描写,“采采”的叠唱有着采集芣苢的急促感。

C.“有”唱出了获取的愿望,也似乎传递着发现芣苢的信息。

D.“掇”“捋”“袺”“襭”四个动词,形象地描述出了劳动

的过程。

音乐美感

B

课 堂 反 馈

2.《插秧歌》句句平易自然,却又不乏新奇快语,请结合任一诗句进行赏析。

参 考 分 析

诗歌一、二句,写热火朝天的劳动场面。“抛”“接”“拔”“插”,四个动词,准确具体平实,又可暗示分工明确。

参 考 分 析

诗歌三、四句,点明雨中抢插的情形,以“盔甲”防护之严,雨水仍然不免从头上流入脖颈并沾湿肩膀,不难领会春雨之密、之急、之大。

诗歌五、六句,写劳作的忘我程度。家人送饭让歇一会儿却无人答话,连抬头看一眼的工夫也没有,如此便写出了抢插的紧张程度;

参 考 分 析

诗歌七、八句,作者运用口语化的语言,随意撷取田夫的肢体动作和对答语言,写出全家其乐融融的画面,使读者有身临其境之感。

参 考 分 析

课 堂 反 馈

3.《诗经》是我国现实主义的的源头,诗歌结构形式重章复沓,节奏鲜明,音韵谐洽,有天然音乐美感。请同学们阅读《诗经?秦风?无衣》,分析《诗经?秦风?无衣》中重章复沓的表达效果。

《诗经·秦风·无衣》

岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我戈矛。与子同仇!

岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟。与子偕作!

岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵。与子偕行!

《诗经·秦风·无衣》

岂曰无衣?与子同袍①。王②于兴师,修我戈矛。与子同仇!

注释:

①袍:长袍,即今之斗篷。

②王:此指秦君。一说指周天子。

《诗经·秦风·无衣》

岂曰无衣?与子同袍。王于③兴师④,修⑤我戈矛。与子同仇⑥!

注释:

③于:语助词。 ④兴师:起兵。

⑤修:整治。 ⑥同仇:同伴。仇,匹偶。一说共

同对敌。

《诗经·秦风·无衣》

岂曰无衣?与子同泽⑦。王于兴师,修我矛戟。与子偕作⑧!

注释:

⑦泽:通“襗”,贴身内衣,如今之汗衫。

⑧偕作:一起行动。

《诗经·秦风·无衣》

岂曰无衣?与子同裳⑨。王于兴师,修我甲兵。与子偕行!

注释:

⑨裳:下衣,此指战裙。

全诗共三章,采用了重章叠唱的形式。每一章句数、字数相等,但结构的相同并不意味简单的、机械的重复,而是不断递进,有所发展的。每章的首二句,都以设问的手法、豪迈的语气,表现出那种奋起从军、慷慨自助的精神。

“同袍”、“同泽”、“同裳”,正生动地表现出大敌当前,战友们克服困难、团结互助的精神。

每章的三、四句,则写他们一听到君王要发兵的命令,便急忙修整武器,磨励兵刃,整装待发。

“修我戈矛”、“矛戟”、“甲兵”的描述,正反映出他们那种摩拳擦掌、积极奋战的高昂的战斗热情。

每章的末句那“同仇”、“偕作”、“偕行”等语,则由共同对敌的仇恨,写到共同奋起、同赴战场,正表现出一种团结一心、同仇敌忾、誓死保卫疆土的义愤。

重叠复沓的形式与舞蹈的节奏起落与回环往复是紧密结合的,在重叠复沓中不禁为诗中火一般燃烧的激情所感染,那种慷慨激昂的英雄主义气概令人心驰神往。

《诗经·秦风·无衣》

本课学习的古诗都是描写劳动的,从中可以感受到劳动的欢乐与情趣,请阅读北宋苏辙创作的诗歌《文氏外孙入村收麦》,选择恰当的角度比较《芣苢》《插秧歌》《文氏外孙入村收麦》三首诗的异同。

课 后 作 业

文氏外孙入村收麦

苏辙

欲收新麦继陈谷,赖有诸孙替老人。

三夜阴霪败场圃,一竿晴日舞比邻。

急炊大饼偿饥乏,多博村酤劳苦辛。

闭廪归来真了事,赋诗怜汝足精神。

课 后 作 业

崇尚劳动,尊重劳动,热爱劳动是中华民族世代相传的美德;我们流传至今的诗词歌赋,总有劳动的旋律回响其中。让我们从古代劳动者身上感受劳动之美,自觉地在实践中丰富对劳动之美的体验,自觉继承和发扬中华民族尊重劳动、热爱劳动的美德。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读