高中人教版物理选修3-5课后提升作业 16-2 动量和动量定理 Word版含解析

文档属性

| 名称 | 高中人教版物理选修3-5课后提升作业 16-2 动量和动量定理 Word版含解析 |  | |

| 格式 | DOC | ||

| 文件大小 | 145.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-12-02 15:48:37 | ||

图片预览

文档简介

一、选择题(1~8题为单选,9~10题为多选)

1.下面关于物体动量和冲量的说法,不正确的是( A )

A.物体所受合外力冲量越大,它的动量也越大

B.物体所受合外力冲量不为零,它的动量一定要改变

C.物体动量增量的方向,就是它所受合外力的冲量方向

D.物体所受合外力冲量越大,它的动量变化就越大

解析:由动量定理可知,物体所受合外力的冲量,其大小等于动量的变化量的大小,方向与动量增量的方向相同.

2.跳远时,跳在沙坑里比跳在水泥地上安全,这是由于( D )

A.人跳在沙坑的动量比跳在水泥地上的小

B.人跳在沙坑的动量变化比跳在水泥地上的小

C.人跳在沙坑受到的冲量比跳在水泥地上的小

D.人跳在沙坑受到的冲力比跳在水泥地上的小

解析:人跳远时从一定的高度落下,落地前的速度是一定的,初动量是一定的,所以选项A错误;落地后静止,末动量一定,人的动量变化量是一定的,选项B错误;由动量定理可知人受到的冲量等于人的动量变化量,所以两种情况下受到的冲量相等,选项C错误;落在沙坑里力作用的时间长,落在水泥地上力作用的时间短,根据动量定理,在动量变化量一定的情况下,时间t越长则受到的冲力F越小,故选项D正确.

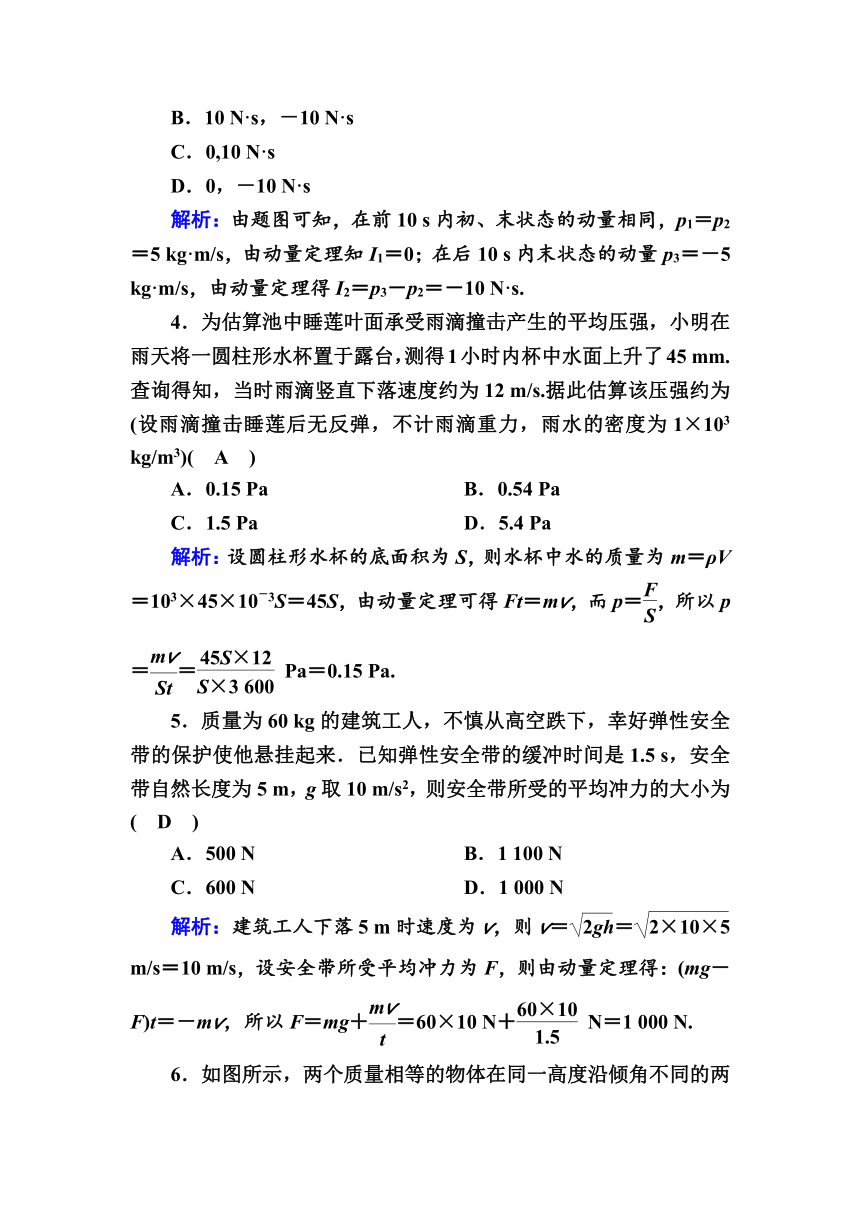

3.质量为1 kg的物体做直线运动,其速度图象如图所示.则物体在前10 s内和后10 s内所受合外力的冲量分别是( D )

A.10 N·s,10 N·s

B.10 N·s,-10 N·s

C.0,10 N·s

D.0,-10 N·s

解析:由题图可知,在前10 s内初、末状态的动量相同,p1=p2=5 kg·m/s,由动量定理知I1=0;在后10 s内末状态的动量p3=-5 kg·m/s,由动量定理得I2=p3-p2=-10 N·s.

4.为估算池中睡莲叶面承受雨滴撞击产生的平均压强,小明在雨天将一圆柱形水杯置于露台,测得1小时内杯中水面上升了45 mm.查询得知,当时雨滴竖直下落速度约为12 m/s.据此估算该压强约为(设雨滴撞击睡莲后无反弹,不计雨滴重力,雨水的密度为1×103 kg/m3)( A )

A.0.15 Pa B.0.54 Pa

C.1.5 Pa D.5.4 Pa

解析:设圆柱形水杯的底面积为S,则水杯中水的质量为m=ρV=103×45×10-3S=45S,由动量定理可得Ft=mv,而p=,所以p== Pa=0.15 Pa.

5.质量为60 kg的建筑工人,不慎从高空跌下,幸好弹性安全带的保护使他悬挂起来.已知弹性安全带的缓冲时间是1.5 s,安全带自然长度为5 m,g取10 m/s2,则安全带所受的平均冲力的大小为( D )

A.500 N B.1 100 N

C.600 N D.1 000 N

解析:建筑工人下落5 m时速度为v,则v== m/s=10 m/s,设安全带所受平均冲力为F,则由动量定理得:(mg-F)t=-mv,所以F=mg+=60×10 N+ N=1 000 N.

6.如图所示,两个质量相等的物体在同一高度沿倾角不同的两个光滑斜面由静止自由滑下,在到达斜面底端的过程中( D )

A.重力的冲量相同 B.弹力的冲量相同

C.合力的冲量相同 D.以上说法均不对

解析:设物体质量为m,沿倾角为θ的光滑斜面下滑的加速度为a,根据牛顿第二定律,有mgsin θ=ma,设物体开始下滑时高度为h,根据初速度为零的匀加速直线运动的位移公式,可得物体下滑的时间为t==,下滑过程中重力的冲量为Iθ=mgt=mg,同理可得,物体沿倾角为α的光滑斜面下滑过程中重力的冲量为Iα=mg,因为θ≠α,所以Iθ≠Iα,选项A错误;力的冲量是矢量,两个矢量相同,必须大小和方向都相同.因该题中θ≠α,故弹力的方向和合力的方向都不同,故弹力的冲量的方向和合力的冲量的方向也不同,选项B、C错误.

7.如图所示,铁块压着一纸条放在水平桌面上,当以速度v抽出纸条后,铁块掉在地上P点,若以2v的速度抽出纸条,则铁块落地点为( D )

A.快抽时比慢抽时作用力大,所以会落在P点右侧

B.快抽时应落在P点右侧原水平位移的两倍处

C.虽然快抽时铁块所受摩擦力比慢抽时大,但作用时间短、冲量小,所以落在P点左侧

D.快抽时铁块所受摩擦力不变,但作用时间短、冲量小,所以落在P点左侧

解析:抽出纸条的过程中,铁块受到向前的摩擦力作用而加速运动,若纸条以2v的速度抽出,则纸条与铁块相互作用时间变短,因此铁块加速时间变短,根据动量定理知,摩擦力作用时间变短,做平抛时的初速度减小,平抛时间不变,则平抛运动的水平位移减小,在P点左侧,选项D正确.

8.如图所示,质量分别为m=1 kg和M=2 kg的两物块叠放在光滑水平桌面上,两物块均处于静止状态,从某时刻开始,对放在下面的质量为m的物块施加一水平推力F,已知推力F随时间t变化的关系为F=6t(N),两物块之间的动摩擦因数为μ=0.2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10 m/s2,下列结论正确的是( A )

A.两物块刚发生相对运动时的速度为1 m/s

B.从施加推力F到两物块刚发生相对运动所需的时间为 s

C.从施加推力F到两物块刚发生相对运动两物块的位移为0.5 m

D.从施加推力F到两物块刚发生相对运动F的冲量为6 N·s

解析:当两物块间达到最大静摩擦力时,M与m发生相对滑动,则此时M的加速度为:a==μg=0.2×10 m/s2=2 m/s2,则对整体受力分析可知,F=(m+M)a=3×2 N=6 N=6t,则可知从施加推力到发生相对运动的时间为1 s,F是均匀增加的,故1 s内平均推力= N=3 N,对整体由动量定理可得,t=(M+m)v,解得:v=1 m/s,故A正确,B错误;若物块做匀加速直线运动,则1 s内的位移x=vt=0.5 m,而物块做的是变加速直线运动,则位移不是0.5 m,故C错误;由动量定理可知,I=(M+m)v=3 N·s,故D错误.故选A.

9.下列说法正确的是( AD )

A.运动物体在任一时刻的动量方向,一定是该时刻的速度方向

B.物体的加速度不变,其动量一定不变

C.物体的速度大小不变时,动量的增量Δp为零

D.物体做曲线运动时,动量的增量一定不为零

解析:动量具有瞬时性,任一时刻物体动量的方向,即为该时刻的速度方向,选项A正确;加速度不变,则物体速度的变化率恒定,物体的速度均匀变化,故其动量也均匀变化,选项B错误;当物体的速度大小不变时,其方向可能变化,也可能不变化,动量可能不变化,即Δp=0,也可能动量大小不变而方向变化,此种情况Δp≠0,故选项C错误;当物体做曲线运动时,动量的方向变化,即动量一定变化,Δp一定不为零,故选项D正确.

10.甲、乙两个物体动量随时间变化的图象如图所示,图象对应的物体的运动过程可能是( BD )

A.甲物体可能做匀加速运动

B.甲物体可能做竖直上抛运动

C.乙物体可能做匀变速运动

D.乙物体可能做水平直线运动时遇到了一端固定的弹簧

解析:甲物体的动量随时间的变化图象是一条直线,其斜率恒定不变,说明物体受到恒定的合外力作用,由图线可以看出甲物体的动量先减小然后反向增大,则甲物体做匀变速直线运动,与竖直上抛运动类似,所以选项B正确.乙物体的动量随时间的变化规律是一条曲线,曲线的斜率先增大后减小,则乙物体在运动过程中受到的合外力先增大后减小.由图线还可以看出,乙物体的动量先正方向减小到零,然后反方向增大.由此可知乙物体的运动是一个变加速运动,与水平面上的小球运动时遇到一端固定的弹簧的情况类似,所以选项D正确.

二、非选择题

11.一个质量为m=2 kg的物体,在F1=8 N的水平推力作用下,从静止开始沿水平面运动了t1=5 s的时间,然后推力减小为F2=5 N,方向不变,物体又运动了t2=4 s的时间后撤去外力,物体再经过t3=6 s的时间停下来.试求物体在水平面上所受的摩擦力大小.

答案:4 N

解析:规定推力的方向为正方向,在物体运动的整个过程中,物体的初动量p1=0,末动量p2=0.据动量定理有:

F1t1+F2t2-f(t1+t2+t3)=0

解得f=4 N.

12.一宇宙飞船以v=1.0×104 m/s的速度进入密度为ρ=2.0×10-7 kg/m3的微陨石流中,如果飞船在垂直于运动方向上的最大截面积S=5 m2,且认为微陨石与飞船碰撞后都附着在飞船上.为使飞船的速度保持不变,飞船的牵引力应增加多大?

答案:100 N

解析:设t时间内附着在飞船上的微陨石总质量为Δm,则Δm=ρSvt ①

这些微陨石由静止至随飞船一起运动,其动量增加是受飞船对其作用的结果,由动量定理有Ft=Δp=Δmv ②

则微陨石对飞船的冲量大小也为Ft,为使飞船速度保持不变,飞船应增加的牵引力为ΔF=F ③

综合①②③并代入数值得ΔF=100 N,即飞船的牵引力应增加100 N.

13.如图所示,将质量为m=1 kg的小球,从距水平地面高h=5 m处,以v0=10 m/s的水平速度抛出,不计空气阻力,g取10 m/s2.求:

(1)平抛运动过程中小球动量的增量Δp;

(2)小球落地时的动量p′;

(3)飞行过程中小球所受的合外力的冲量I.

答案:(1)10 kg·m/s,方向竖直向下

(2)10 kg·m/s,方向与水平方向成45°夹角斜向右下

(3)10 N·s,方向竖直向下

解析:由于平抛运动的竖直分运动为自由落体运动,故h=gt2,落地时间t==1 s

(1)因为水平方向上是匀速运动,v0保持不变,所以小球的速度增量Δv=Δvy=gt=10 m/s

所以Δp=Δpy=mΔv=10 kg·m/s,方向竖直向下.

(2)落地速度v== m/s=10 m/s,所以小球落地时的动量大小为p′=mv=10 kg·m/s,由图可知tanθ==1,则小球落地时动量的方向与水平方向成45°夹角斜向右下.

(3)小球飞行过程中只受重力作用,所以合外力的冲量I=mgt=1×10×1 N·s=10 N·s,方向竖直向下.

1.下面关于物体动量和冲量的说法,不正确的是( A )

A.物体所受合外力冲量越大,它的动量也越大

B.物体所受合外力冲量不为零,它的动量一定要改变

C.物体动量增量的方向,就是它所受合外力的冲量方向

D.物体所受合外力冲量越大,它的动量变化就越大

解析:由动量定理可知,物体所受合外力的冲量,其大小等于动量的变化量的大小,方向与动量增量的方向相同.

2.跳远时,跳在沙坑里比跳在水泥地上安全,这是由于( D )

A.人跳在沙坑的动量比跳在水泥地上的小

B.人跳在沙坑的动量变化比跳在水泥地上的小

C.人跳在沙坑受到的冲量比跳在水泥地上的小

D.人跳在沙坑受到的冲力比跳在水泥地上的小

解析:人跳远时从一定的高度落下,落地前的速度是一定的,初动量是一定的,所以选项A错误;落地后静止,末动量一定,人的动量变化量是一定的,选项B错误;由动量定理可知人受到的冲量等于人的动量变化量,所以两种情况下受到的冲量相等,选项C错误;落在沙坑里力作用的时间长,落在水泥地上力作用的时间短,根据动量定理,在动量变化量一定的情况下,时间t越长则受到的冲力F越小,故选项D正确.

3.质量为1 kg的物体做直线运动,其速度图象如图所示.则物体在前10 s内和后10 s内所受合外力的冲量分别是( D )

A.10 N·s,10 N·s

B.10 N·s,-10 N·s

C.0,10 N·s

D.0,-10 N·s

解析:由题图可知,在前10 s内初、末状态的动量相同,p1=p2=5 kg·m/s,由动量定理知I1=0;在后10 s内末状态的动量p3=-5 kg·m/s,由动量定理得I2=p3-p2=-10 N·s.

4.为估算池中睡莲叶面承受雨滴撞击产生的平均压强,小明在雨天将一圆柱形水杯置于露台,测得1小时内杯中水面上升了45 mm.查询得知,当时雨滴竖直下落速度约为12 m/s.据此估算该压强约为(设雨滴撞击睡莲后无反弹,不计雨滴重力,雨水的密度为1×103 kg/m3)( A )

A.0.15 Pa B.0.54 Pa

C.1.5 Pa D.5.4 Pa

解析:设圆柱形水杯的底面积为S,则水杯中水的质量为m=ρV=103×45×10-3S=45S,由动量定理可得Ft=mv,而p=,所以p== Pa=0.15 Pa.

5.质量为60 kg的建筑工人,不慎从高空跌下,幸好弹性安全带的保护使他悬挂起来.已知弹性安全带的缓冲时间是1.5 s,安全带自然长度为5 m,g取10 m/s2,则安全带所受的平均冲力的大小为( D )

A.500 N B.1 100 N

C.600 N D.1 000 N

解析:建筑工人下落5 m时速度为v,则v== m/s=10 m/s,设安全带所受平均冲力为F,则由动量定理得:(mg-F)t=-mv,所以F=mg+=60×10 N+ N=1 000 N.

6.如图所示,两个质量相等的物体在同一高度沿倾角不同的两个光滑斜面由静止自由滑下,在到达斜面底端的过程中( D )

A.重力的冲量相同 B.弹力的冲量相同

C.合力的冲量相同 D.以上说法均不对

解析:设物体质量为m,沿倾角为θ的光滑斜面下滑的加速度为a,根据牛顿第二定律,有mgsin θ=ma,设物体开始下滑时高度为h,根据初速度为零的匀加速直线运动的位移公式,可得物体下滑的时间为t==,下滑过程中重力的冲量为Iθ=mgt=mg,同理可得,物体沿倾角为α的光滑斜面下滑过程中重力的冲量为Iα=mg,因为θ≠α,所以Iθ≠Iα,选项A错误;力的冲量是矢量,两个矢量相同,必须大小和方向都相同.因该题中θ≠α,故弹力的方向和合力的方向都不同,故弹力的冲量的方向和合力的冲量的方向也不同,选项B、C错误.

7.如图所示,铁块压着一纸条放在水平桌面上,当以速度v抽出纸条后,铁块掉在地上P点,若以2v的速度抽出纸条,则铁块落地点为( D )

A.快抽时比慢抽时作用力大,所以会落在P点右侧

B.快抽时应落在P点右侧原水平位移的两倍处

C.虽然快抽时铁块所受摩擦力比慢抽时大,但作用时间短、冲量小,所以落在P点左侧

D.快抽时铁块所受摩擦力不变,但作用时间短、冲量小,所以落在P点左侧

解析:抽出纸条的过程中,铁块受到向前的摩擦力作用而加速运动,若纸条以2v的速度抽出,则纸条与铁块相互作用时间变短,因此铁块加速时间变短,根据动量定理知,摩擦力作用时间变短,做平抛时的初速度减小,平抛时间不变,则平抛运动的水平位移减小,在P点左侧,选项D正确.

8.如图所示,质量分别为m=1 kg和M=2 kg的两物块叠放在光滑水平桌面上,两物块均处于静止状态,从某时刻开始,对放在下面的质量为m的物块施加一水平推力F,已知推力F随时间t变化的关系为F=6t(N),两物块之间的动摩擦因数为μ=0.2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10 m/s2,下列结论正确的是( A )

A.两物块刚发生相对运动时的速度为1 m/s

B.从施加推力F到两物块刚发生相对运动所需的时间为 s

C.从施加推力F到两物块刚发生相对运动两物块的位移为0.5 m

D.从施加推力F到两物块刚发生相对运动F的冲量为6 N·s

解析:当两物块间达到最大静摩擦力时,M与m发生相对滑动,则此时M的加速度为:a==μg=0.2×10 m/s2=2 m/s2,则对整体受力分析可知,F=(m+M)a=3×2 N=6 N=6t,则可知从施加推力到发生相对运动的时间为1 s,F是均匀增加的,故1 s内平均推力= N=3 N,对整体由动量定理可得,t=(M+m)v,解得:v=1 m/s,故A正确,B错误;若物块做匀加速直线运动,则1 s内的位移x=vt=0.5 m,而物块做的是变加速直线运动,则位移不是0.5 m,故C错误;由动量定理可知,I=(M+m)v=3 N·s,故D错误.故选A.

9.下列说法正确的是( AD )

A.运动物体在任一时刻的动量方向,一定是该时刻的速度方向

B.物体的加速度不变,其动量一定不变

C.物体的速度大小不变时,动量的增量Δp为零

D.物体做曲线运动时,动量的增量一定不为零

解析:动量具有瞬时性,任一时刻物体动量的方向,即为该时刻的速度方向,选项A正确;加速度不变,则物体速度的变化率恒定,物体的速度均匀变化,故其动量也均匀变化,选项B错误;当物体的速度大小不变时,其方向可能变化,也可能不变化,动量可能不变化,即Δp=0,也可能动量大小不变而方向变化,此种情况Δp≠0,故选项C错误;当物体做曲线运动时,动量的方向变化,即动量一定变化,Δp一定不为零,故选项D正确.

10.甲、乙两个物体动量随时间变化的图象如图所示,图象对应的物体的运动过程可能是( BD )

A.甲物体可能做匀加速运动

B.甲物体可能做竖直上抛运动

C.乙物体可能做匀变速运动

D.乙物体可能做水平直线运动时遇到了一端固定的弹簧

解析:甲物体的动量随时间的变化图象是一条直线,其斜率恒定不变,说明物体受到恒定的合外力作用,由图线可以看出甲物体的动量先减小然后反向增大,则甲物体做匀变速直线运动,与竖直上抛运动类似,所以选项B正确.乙物体的动量随时间的变化规律是一条曲线,曲线的斜率先增大后减小,则乙物体在运动过程中受到的合外力先增大后减小.由图线还可以看出,乙物体的动量先正方向减小到零,然后反方向增大.由此可知乙物体的运动是一个变加速运动,与水平面上的小球运动时遇到一端固定的弹簧的情况类似,所以选项D正确.

二、非选择题

11.一个质量为m=2 kg的物体,在F1=8 N的水平推力作用下,从静止开始沿水平面运动了t1=5 s的时间,然后推力减小为F2=5 N,方向不变,物体又运动了t2=4 s的时间后撤去外力,物体再经过t3=6 s的时间停下来.试求物体在水平面上所受的摩擦力大小.

答案:4 N

解析:规定推力的方向为正方向,在物体运动的整个过程中,物体的初动量p1=0,末动量p2=0.据动量定理有:

F1t1+F2t2-f(t1+t2+t3)=0

解得f=4 N.

12.一宇宙飞船以v=1.0×104 m/s的速度进入密度为ρ=2.0×10-7 kg/m3的微陨石流中,如果飞船在垂直于运动方向上的最大截面积S=5 m2,且认为微陨石与飞船碰撞后都附着在飞船上.为使飞船的速度保持不变,飞船的牵引力应增加多大?

答案:100 N

解析:设t时间内附着在飞船上的微陨石总质量为Δm,则Δm=ρSvt ①

这些微陨石由静止至随飞船一起运动,其动量增加是受飞船对其作用的结果,由动量定理有Ft=Δp=Δmv ②

则微陨石对飞船的冲量大小也为Ft,为使飞船速度保持不变,飞船应增加的牵引力为ΔF=F ③

综合①②③并代入数值得ΔF=100 N,即飞船的牵引力应增加100 N.

13.如图所示,将质量为m=1 kg的小球,从距水平地面高h=5 m处,以v0=10 m/s的水平速度抛出,不计空气阻力,g取10 m/s2.求:

(1)平抛运动过程中小球动量的增量Δp;

(2)小球落地时的动量p′;

(3)飞行过程中小球所受的合外力的冲量I.

答案:(1)10 kg·m/s,方向竖直向下

(2)10 kg·m/s,方向与水平方向成45°夹角斜向右下

(3)10 N·s,方向竖直向下

解析:由于平抛运动的竖直分运动为自由落体运动,故h=gt2,落地时间t==1 s

(1)因为水平方向上是匀速运动,v0保持不变,所以小球的速度增量Δv=Δvy=gt=10 m/s

所以Δp=Δpy=mΔv=10 kg·m/s,方向竖直向下.

(2)落地速度v== m/s=10 m/s,所以小球落地时的动量大小为p′=mv=10 kg·m/s,由图可知tanθ==1,则小球落地时动量的方向与水平方向成45°夹角斜向右下.

(3)小球飞行过程中只受重力作用,所以合外力的冲量I=mgt=1×10×1 N·s=10 N·s,方向竖直向下.