统编版必修上册 《赤壁赋》运用思维导图导学案(教师版)—册

文档属性

| 名称 | 统编版必修上册 《赤壁赋》运用思维导图导学案(教师版)—册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 143.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-12-02 20:52:27 | ||

图片预览

文档简介

16-1 赤壁赋

学习目标:

1、了解作者苏轼,了解苏轼的人生感悟,倡导积极的人生态度;

2、学习和积累有关的文学常识,掌握本文的实词、虚词、通假字及特殊句式等;

3、探讨本文中的人生哲理,从中得到启发。

重点难点:

1、体会本文诗情、画意、理趣完美融合的艺术特色;

2、指导学生体味其用词的精练准确和生动形象,培养学生通过诵读体悟和鉴赏优美、形象的语言的能力。

学法指导:

诵读、品析、探究

教学步骤 :

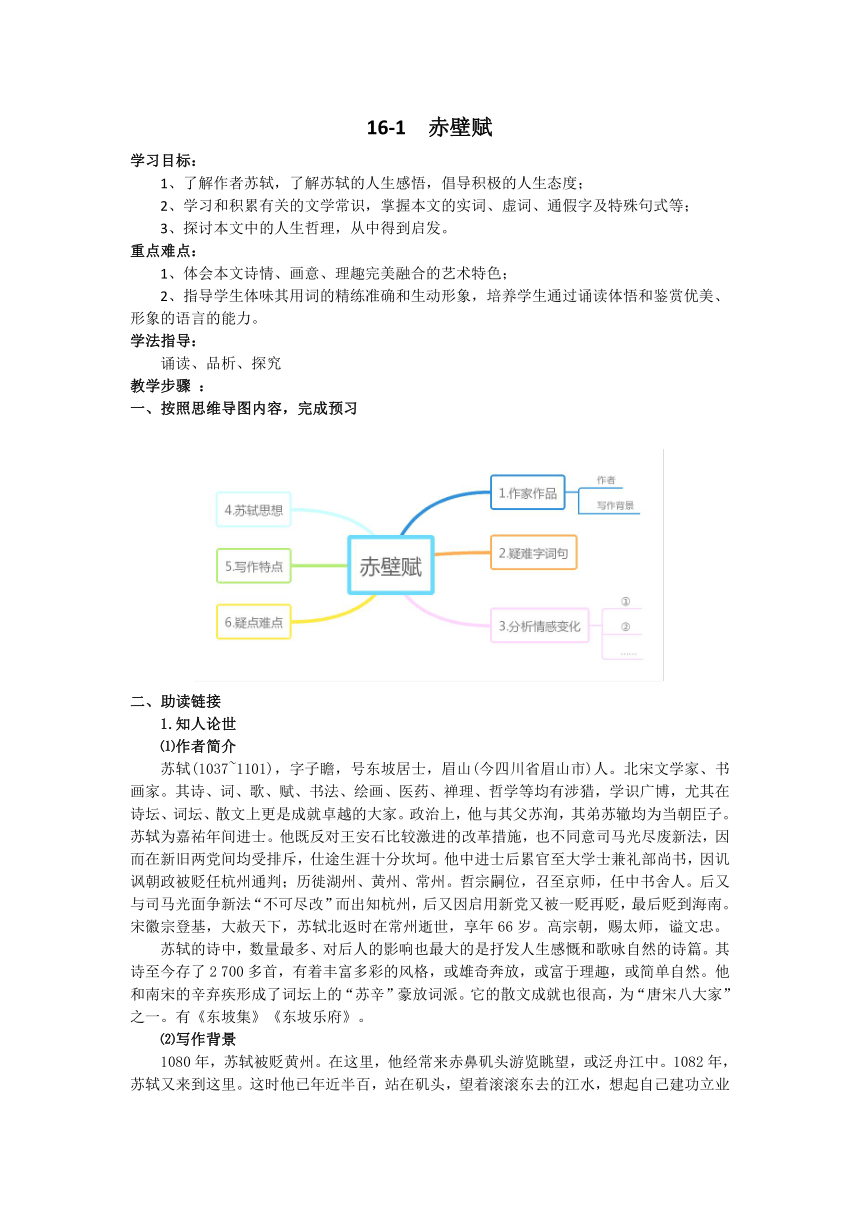

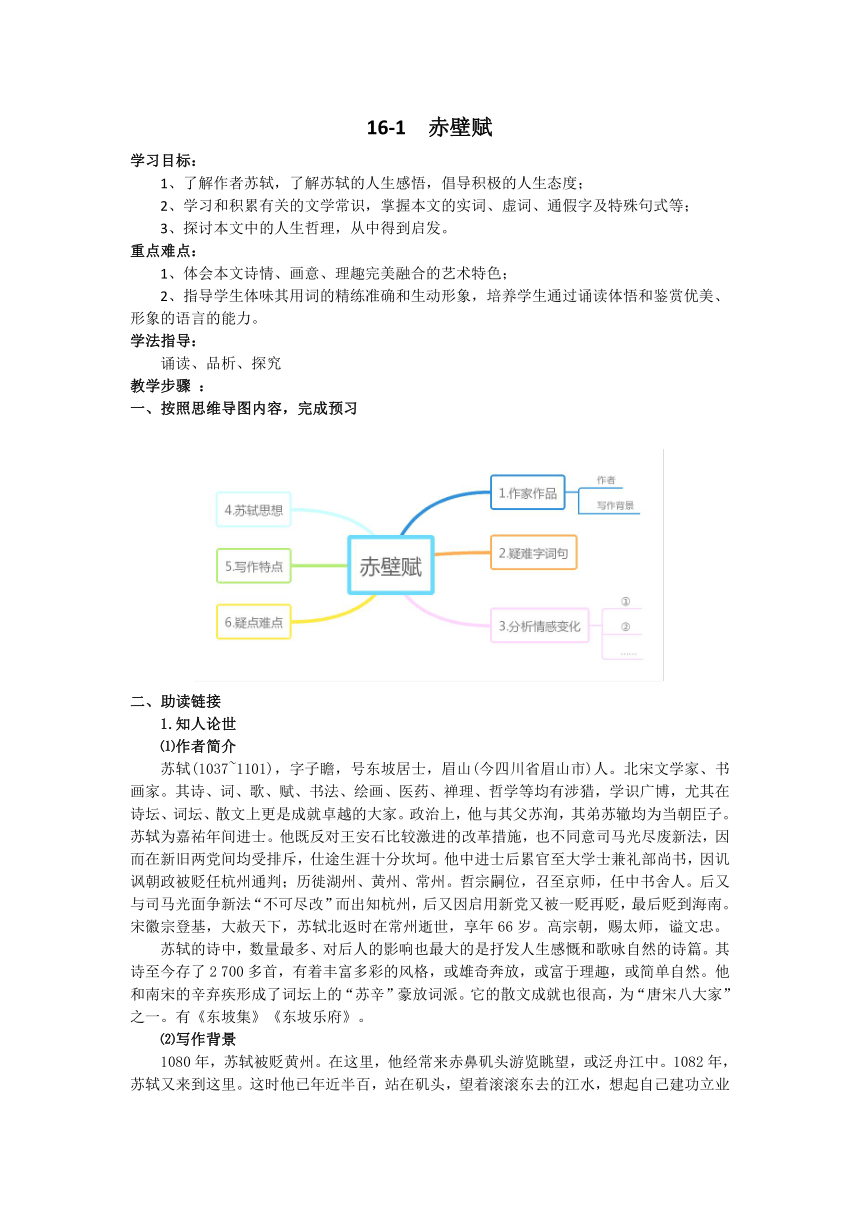

一、按照思维导图内容,完成预习

二、助读链接

1.知人论世

⑴作者简介

苏轼(1037~1101),字子瞻,号东坡居士,眉山(今四川省眉山市)人。北宋文学家、书画家。其诗、词、歌、赋、书法、绘画、医药、禅理、哲学等均有涉猎,学识广博,尤其在诗坛、词坛、散文上更是成就卓越的大家。政治上,他与其父苏洵,其弟苏辙均为当朝臣子。苏轼为嘉祐年间进士。他既反对王安石比较激进的改革措施,也不同意司马光尽废新法,因而在新旧两党间均受排斥,仕途生涯十分坎坷。他中进士后累官至大学士兼礼部尚书,因讥讽朝政被贬任杭州通判;历徙湖州、黄州、常州。哲宗嗣位,召至京师,任中书舍人。后又与司马光面争新法“不可尽改”而出知杭州,后又因启用新党又被一贬再贬,最后贬到海南。宋徽宗登基,大赦天下,苏轼北返时在常州逝世,享年66岁。高宗朝,赐太师,谥文忠。

苏轼的诗中,数量最多、对后人的影响也最大的是抒发人生感慨和歌咏自然的诗篇。其诗至今存了2 700多首,有着丰富多彩的风格,或雄奇奔放,或富于理趣,或简单自然。他和南宋的辛弃疾形成了词坛上的“苏辛”豪放词派。它的散文成就也很高,为“唐宋八大家”之一。有《东坡集》《东坡乐府》。

⑵写作背景

1080年,苏轼被贬黄州。在这里,他经常来赤鼻矶头游览眺望,或泛舟江中。1082年,苏轼又来到这里。这时他已年近半百,站在矶头,望着滚滚东去的江水,想起自己建功立业的抱负也付之东流,不禁俯仰古今,浮想联翩,写下了名作《念奴娇·赤壁怀古》。这年七月十六日和十月十五日,苏轼两次舟游赤壁之下的长江,写下了著名的《前赤壁赋》和《后赤壁赋》。前后《赤壁赋》在我国文学艺术史上有着深远的影响。它为以后的戏曲、绘画、雕塑等提供了创作的题材。宋代画家李公麟、明代画家唐寅都画过苏轼舟游赤壁的画。

苏轼在赤壁的创作活动,给赤壁增添了光彩,清人就干脆把黄州赤壁命名为“东坡赤壁”,并镌刻在建筑物的门额上,由此名满天下。直到今天,在黄冈东坡赤壁,仍有“二赋常”“酹江亭”“坡仙亭”等名胜。

⑶苏轼名句

不识庐山真面目,只缘身在此山中。(《题西林壁》)

世事一场大梦,人生几度秋凉。(《西江月·世事一场大梦》)

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。(《水调歌头》)

但愿人长久,千里共婵娟。(《水调歌头》)

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。(《饮湖上初晴后雨二首·其二》)

门前流水尚能西!休将白发唱黄鸡。(《浣溪沙·游蕲水清泉寺》)

三、知识梳理

1.为下列加点字注音

壬戌( )( ) 属客( )

窈窕( ) 冯虚御风( )

桂棹( )倚歌而和( )

愀然( ) 舳舻( )

山川相缪( ) 酾酒( )

横槊( ) 渔樵( )

江渚( ) 匏樽( )( )

蜉蝣( )( ) 枕藉( )

1.rénxūzhǔyǎotiǎopíngzhàohèqiǎozhúlúliáoshīshuòqiáozhǔpáozūnfúyóujiè

2.解释下面句子中通假字

① 举酒属客通( )

② 浩浩乎如冯虚御风通( )

③ 山川相缪通( )

(3)① “属”通“嘱”,劝人饮酒。② “冯”通“凭”,乘。③ “缪”通“缭”,盘绕。

3.解释下面加点词语的古义和今义

①望美人兮天一方(古义:;今义:)

②飘飘乎遗世独立(古义:;今义:)

③凌万顷之茫然(古义:;今义:)

④白露横江(古义:;今义:)

(2)① 古义:文中指内心所思慕的人,古人常用来作为圣主贤臣或美好理想的象征;今义:指美貌的女子。② 古义:一个人站在某处;今义:不依靠别人或摆脱了外力的控制。③ 古义:旷远的样子;今义:失意的样子。④ 古义:白茫茫的水汽;今义:二十四节气之一。

4.解释下面句子中的词类活用现象

① 况吾与子渔樵于江渚之上

② 下江陵,顺流而东也

③ 歌窈窕之章

④ 月明星稀,乌鹊南飞

⑤ 西望夏口,东望武昌

⑥ 侣鱼虾而友麋鹿

⑦ 舞幽壑之潜蛟

⑧ 泣孤舟之嫠妇

⑨ 渺沧海之一粟

⑩ 不知东方之既白

4.① “渔”“樵”,名词作动词,打鱼,砍柴。② “下”“东”,名词作动词,攻占,东下。③ “歌”,名词作动词,朗诵。④ “南”,名词作状语,向南。⑤ “西”“东”,名词作状语,向西、向东。⑥ “侣”“友”,名词的意动用法,以……为侣,以……为友。⑦ “舞”,动词的使动用法,使……舞动。⑧ “泣”,动词的使动用法,使……哭泣。⑨ “渺”,形容词作动词,渺小得像……⑩ “白”,形容词作动词,显出白色。

5.解释下面句子中加点词的意思

歌① 扣弦而歌之

② 歌曰

③ 倚歌而和之

如① 飘飘乎如遗世独立

② 纵一苇之所如

属① 举酒属客

② 神情与苏黄不属

③ 属予作文以记之

④ 赵使者冠盖相属于魏

下① 方其破荆州,下江陵

② 苏子与客泛舟游于赤壁之下

③ 吾攻赵,旦暮且下

④ 我羞,不忍为之下

乎① 浩浩乎如冯虚御风

② 则物与我皆无尽也,而又何羡乎

③ 相与枕藉乎舟中

于① 月出于东山之上

② 徘徊于斗牛之间

③ 困于周郎者乎

2.歌:① 动词,唱。② 名词,歌词。③ 名词,歌曲(的声调和节拍)。

如:① 动词,像。② 动词,往,到。

属:① 劝酒。② 动词,像,相同。③ 动词,嘱托。④ 连续不断。

下:① 动词,攻下。② 方位名词,与“上”相对。③ 动词,攻克。④ 名词,下位。

乎:① 形容词词尾,……的样子。② 表疑问语气,呢。③ 介词,表处所,在。

于:① 介词,从。② 介词,在。③ 介词,表被动。

6.判断下面的特殊句式并翻译句子

①是造物者之无尽藏也

②凌万顷之茫然

客有吹洞箫者

③何为其然也

而今安在哉

而又何羡乎

④吾与子渔樵于江渚之上

月出于东山之上,徘徊于斗牛之间

⑤此非曹孟德之困于周郎者乎

⑥渺渺兮予怀

6.①判断句 ②定语后置句 ③宾语前置句 ④状语后置句⑤被动句⑥主谓倒装句

7.文化常识

(1)赋:我国古代的一种文体,兼具诗歌和散文的性质。其特点是“铺采摛文,体物写志”,侧重于写景,借景抒情。屈原为代表的“骚赋”,汉代为代表的“辞赋”,魏晋以后的“骈赋”,唐代又由骈体转为“律赋”,宋代以散文形式写,称为“文赋”。著名的文赋有杜牧的《阿房宫赋》、欧阳修的《秋声赋》、苏轼的《赤壁赋》。

(2)壬戌:壬戌是是干支历的六十甲子中的一年。古代采用天干地支的方式进行纪年,就是把天干和地支按照一定的顺序而不重复地搭配起来作为纪年、纪月、纪日、纪时的代号。天干(10个)排列顺序为甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。地支(12个)排列顺序为子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。60年为一个循环,故有“六十甲子”的说法。

(3)既望:“既望”指农历十六日。古人用“朔”(初一)、“望”(十五)、“既望”(十六)、“晦”(月末)等名称来标识日期。

(4)斗牛:斗宿、牛宿都是星宿名称。“斗”是北斗星,“牛”是指牵牛星。

(5)美人:指容貌美丽、相貌出挑养眼的人。多指女子。亦指相貌俊逸,才德出众的男子。古人常用来作为圣主贤臣或美好理想的象征。

四、诵读感知

1.自由诵读,结合课下注释疏通文意。

2.找出文章各段中表明情感的词语或句子,理清文本情感变化的过程,朗读并初步整体感知课文的情感基调。

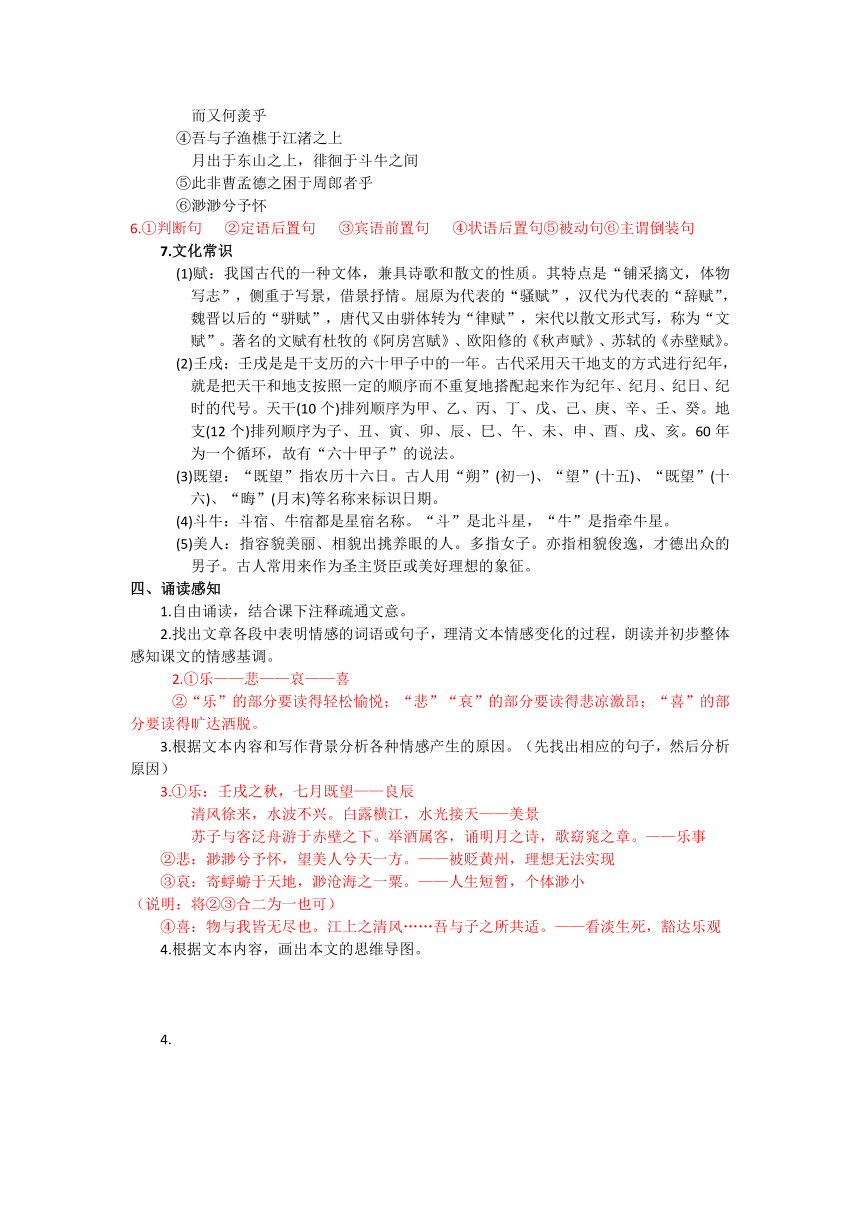

2.①乐——悲——哀——喜

②“乐”的部分要读得轻松愉悦;“悲”“哀”的部分要读得悲凉激昂;“喜”的部分要读得旷达洒脱。

3.根据文本内容和写作背景分析各种情感产生的原因。(先找出相应的句子,然后分析原因)

3.①乐:壬戌之秋,七月既望——良辰

清风徐来,水波不兴。白露横江,水光接天——美景

苏子与客泛舟游于赤壁之下。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。——乐事

②悲:渺渺兮予怀,望美人兮天一方。——被贬黄州,理想无法实现

③哀:寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。——人生短暂,个体渺小

(说明:将②③合二为一也可)

④喜:物与我皆无尽也。江上之清风……吾与子之所共适。——看淡生死,豁达乐观

4.根据文本内容,画出本文的思维导图。

4.

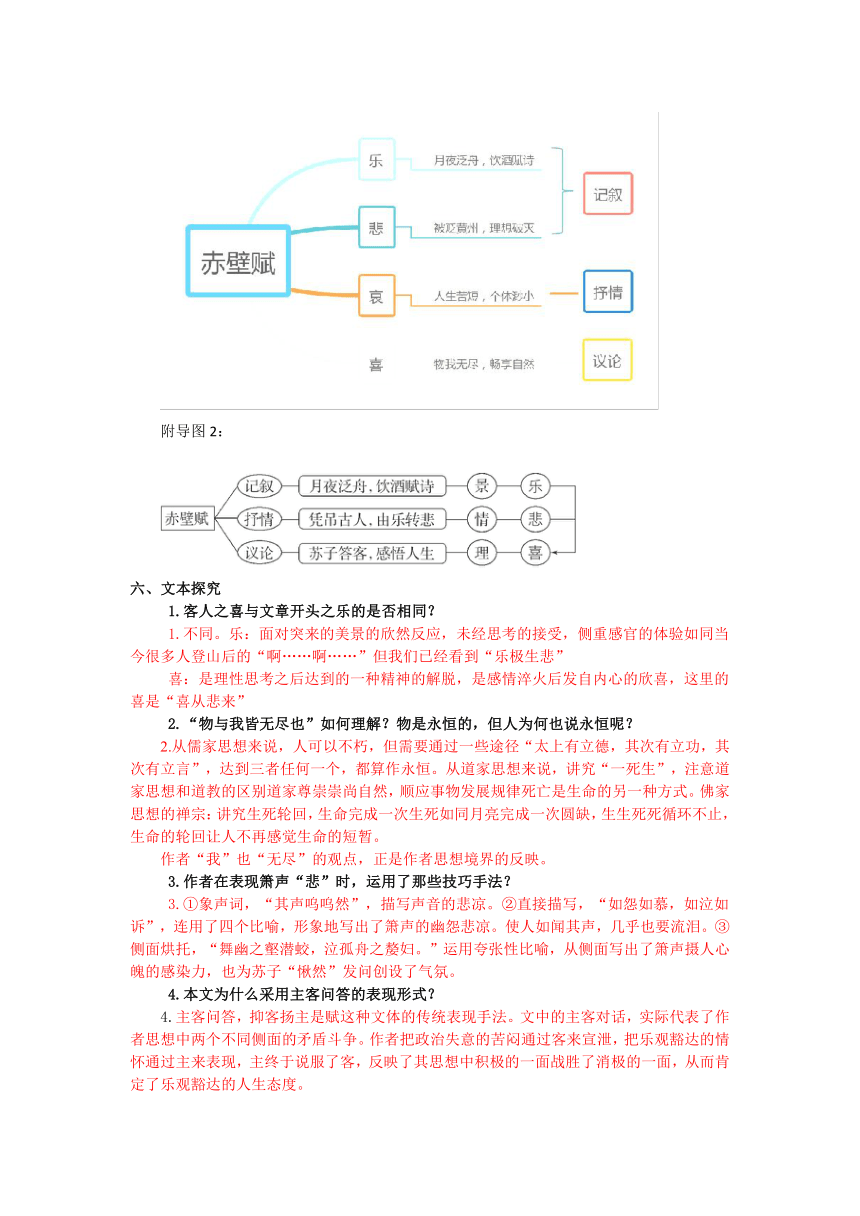

附导图2:

六、文本探究

1.客人之喜与文章开头之乐的是否相同?

1.不同。乐:面对突来的美景的欣然反应,未经思考的接受,侧重感官的体验如同当今很多人登山后的“啊……啊……”但我们已经看到“乐极生悲”

喜:是理性思考之后达到的一种精神的解脱,是感情淬火后发自内心的欣喜,这里的喜是“喜从悲来”

2.“物与我皆无尽也”如何理解?物是永恒的,但人为何也说永恒呢?

2.从儒家思想来说,人可以不朽,但需要通过一些途径“太上有立德,其次有立功,其次有立言”,达到三者任何一个,都算作永恒。从道家思想来说,讲究“一死生”,注意道家思想和道教的区别道家尊崇崇尚自然,顺应事物发展规律死亡是生命的另一种方式。佛家思想的禅宗:讲究生死轮回,生命完成一次生死如同月亮完成一次圆缺,生生死死循环不止,生命的轮回让人不再感觉生命的短暂。

作者“我”也“无尽”的观点,正是作者思想境界的反映。

3.作者在表现箫声“悲”时,运用了那些技巧手法?

3.①象声词,“其声呜呜然”,描写声音的悲凉。②直接描写,“如怨如慕,如泣如诉”,连用了四个比喻,形象地写出了箫声的幽怨悲凉。使人如闻其声,几乎也要流泪。③侧面烘托,“舞幽之壑潜蛟,泣孤舟之嫠妇。”运用夸张性比喻,从侧面写出了箫声摄人心魄的感染力,也为苏子“愀然”发问创设了气氛。

4.本文为什么采用主客问答的表现形式?

4.主客问答,抑客扬主是赋这种文体的传统表现手法。文中的主客对话,实际代表了作者思想中两个不同侧面的矛盾斗争。作者把政治失意的苦闷通过客来宣泄,把乐观豁达的情怀通过主来表现,主终于说服了客,反映了其思想中积极的一面战胜了消极的一面,从而肯定了乐观豁达的人生态度。

七、拓展延伸

谈谈本文给自己最大的感悟或感受,可以自选角度,选择自己感受最深的地方谈。言之成理即可。

七、当堂训练

1.下列词语中加点字的读音全正确的一项是

A.桂棹(zhào) 匏樽(páo) 举酒属客(zhǔ) 酾酒临江(lī)

B.愀然(qiǔ) 嫠妇(lí) 白露横江(héng) 横槊赋诗(shuò)

C.舳舻(zhú) 江渚(zhǔ) 冯虚御风(píng) 依歌和之(hè)

D.枕藉(jì) 袅袅(niǎo) 山川相缪(liáo) 扣舷而歌(xián)

2.下列句中加点词解释不正确的一项是

A.凌万顷之茫然 凌:越过

B.倚歌而和之 倚:循、依

C.方其破荆州,下江陵 下:攻占

D.而吾与子之所共适 适:适宜

3.下列句中加点词的意义和用法相同的一项是

A.①苏子与客泛舟于赤壁之下

②月出于东山之上

B.①知不可乎骤得

②相与枕籍乎舟中

C.①其声呜呜然

②苏子愀然

D.①盈虚如彼,而卒莫消长也

②客喜而笑,洗盏更酌

4.下列各句加点词的用法不同于其他三项的是

A.况吾与子渔樵于江渚之上

B.顺流而东也

C.侣鱼虾而友麋鹿

D.方其破荆州,下江陵

5.下列各句句式特点与例句相同的一项是

例:何为其然也

A.月出于东山之上

B.而今安在哉

C.客有吹洞箫者

D.此非孟德之困于周郎者乎

6.下列文化常识解释有误的一项是

A.壬戌之秋是干支纪年法,将地支中的“壬”和天干中的“戌”组成一个纪年。

B.某些日子在古代有特定的名称。如:朔(阴历每月初一)、朏(阴历每月初三)、望(阴历每月十五)、既望(阴历每月十六)、晦(阴历每月的最后一天)。

C.宋神宗元丰五年中,“宋神宗”是皇帝的庙号,“元丰五年”运用的是年号纪年法。

D.赋:我国古代的一种文体,兼具诗歌和散文的性质。其特点是“铺采摛文,体物写志”,侧重于写景,借景抒情。

7.对本文的理解和分析,不恰当的一项是

A.《赤壁赋》是采用赋的体裁来写游记。赋分为汉赋、骈赋、律赋和文赋等,《赤壁赋》是一篇优秀的骈赋。

B.这篇赋由喜而悲,由悲转喜,悲喜交织的过程,巧妙地借主客问答的方式传达出来,唱叹出作者真实、复杂的心声。

C.《赤壁赋》摆脱了汉赋堆砌典故的毛病,也没有骈赋、律赋的形式束缚,体现了苏轼散文“行云流水”的风格。

D.《赤壁赋》全文不论抒情还是议论,始终不离江上风光和赤壁故事,创造出一种情、景、理的融合,充满诗情画意而又蕴含着人生哲理的艺术境界。

8.默写填空

⑴《赤壁赋》中写江上水气弥漫,江水无边无际和远方天际相接的句子是:“______________,______________。”

⑵《赤壁赋》中写作者荡漾江中,与水中的生物和岸上的动物为伴的句子是:“______________,______________。”

⑶《赤壁赋》中,可以看出苏轼是一个明智之人,他深知自己的想法不可能经常得到,只好通过箫声寄托在悲凉的秋风之中的句子是“______________,______________”。

⑷《赤壁赋》中以月亮作比,描写世间万物变化的规律的句子是:“______________,______________”。

⑸《赤壁赋》中从不变的角度,描述人与万物的关系的诗句是:“______________,______________。”

⑹《赤壁赋》中告诉我们别人的东西虽小也不能占有的诗句是:“______________,______________。”

⑺苏轼在《赤壁赋》中形容乐声的悲伤感人,以“________________,________________”两句写箫声能使深渊里的蛟龙为之起舞,孤舟中的寡妇听了落泪,从侧面写箫声的魅力。

⑻《赤壁赋》中苏轼以“______________,______________”两句形象地描绘出了曹操率领军队在攻破荆州后顺流而下时能文能武、志得意满的一代英雄形象。

⑼在《赤壁赋》一文中,写作者与友人在江中驾着一叶小船,饮着美酒的句子是“______________,______________”。

⑽苏轼在《赤壁赋》中感慨人生短暂,羡慕自然永恒的名句是“______________,______________”。

1、C(A、酾酒临江shī,B、愀然qiǎo,D、枕藉jiè)

2、D(适:享有)

3、C。(A、于:①介词“在”,②介词“从”;B、乎:①句中语气词,②相当于介词“在”;C、然:形容词词尾;D、而:①表转折“却”,②连接状语和中心词。)

4、C。(“侣、友”均为意动用法,以……为伴侣;以……为朋友。其他三项均为名词作动词。)

5、B(例句与B项均为宾语前置;A项状语后置;C项定语后置;D项断句)

6、A(“壬”是天干,“戌”是地支)

7、A(《赤壁赋》是一篇文赋)

8.⑴白露横江 水光接天

⑵况吾与子渔樵于江渚之上 侣鱼虾而友麋鹿

⑶知不可乎骤得 托遗响于悲风

⑷盈虚者如彼 而卒莫消长也

⑸自其不变者而观之 则物与我皆无尽也

⑹苟非吾之所有 虽一毫而莫取

⑺舞幽壑之潜蛟 泣孤舟之嫠妇

⑻酾酒临江 横槊赋诗

⑼驾一叶之扁舟 举匏樽以相属

⑽哀吾生之须臾 羡长江之无穷

八、名家助读

超然物外旷达洒脱

——苏轼《前赤壁赋》儒道佛思想赏析

杨丽宏

苏轼是中国文学史上一位杰出的文学家。他的散文与诗、词并驾齐驱,以豪迈的气魄、丰富的思想内容和独特的艺术风格体现了北宋文学的最高成就。苏轼的一生深受儒、道、佛思想的影响,在他的很多文学作品中,或多或少地烙下了儒、道、佛三家思想的印记;尤其是他的《前赤壁赋》,堪称儒、道、佛思想融合的升华与结晶。

文学是创作主体的精神产品,文学创作的实质鲜明地体现了文学的意识形态性质。作家、诗人之所以要写作品,是由于社会生活中的某些人和事、情和景启迪了其心灵,触发了他们各种微妙的思想感情活动,从而产生强烈的要求用文学样式表达出来的愿望。《前赤壁赋》是宋神宗元丰五年(公元1 0 8 2年)苏轼经“乌台诗案”出狱后,贬居黄州,第一次游黄州城外赤壁矶时所作。当时正是苏轼“政治上的失意,精神上的苦闷”时期,使他对世事的认识更加深刻。文章抒写了赤壁秋夜江月的奇美和主客泛舟江面的乐趣。由思慕的歌声和悲凉的箫声引出主客问答;客人借历史上建功立业的英雄人物也难免随水而逝感慨人生短暂、时不我待;主人以水和月的譬喻所得出的变与不变的宇宙人生哲理及人人可以无偿享受大自然无限美好风光的观点,使客人得到精神上的解脱,主客再次快乐起来,从而体现出苏轼乐观旷达的人生态度最终战胜了遭贬滴后的苦闷抑郁。《前赤壁赋》隐含着作者的三次感情变化:乐—悲—喜,这正是苏轼对儒、道、佛三家思想融合贯通以至和谐的写照。

一、从《前赤壁赋》的创作背景看苏轼的儒道佛思想

苏轼出生四川眉山,自幼受到良好的家庭教育和文学熏陶。10岁时就“奋励有当世志”,20岁时已博通经史,可以“属文日数千言”,22岁时父子三人同登进士,名震京师,从此开始了他长达40多年的宦海生涯。

《前赤壁赋》作于宋神宗元丰五年(公元1082年),即苏轼因“乌台诗案”被贬黄州的第三年。往事不堪回首,熙宁变法一开始苏轼就因政见不合请求离京外任。其间他在诗文中时有对新法流弊的针贬,原本以为“托事以讽,庶几有补于国”,谁料却遭奸俊小人的肆意弹劫“指斥乘舆”。因而元丰二年(公元1079年)他在湖州任上被捕人狱,遭受垢辱折磨,几致死地,幸得各方营救才于年底以“讥讽政事”的罪名结案出狱。之后,苏轼在黄州开始了五年之久的滴居生活,自号“东坡居士”。面对突如其来的人生变故,苏轼能以超出常人的豁达于静夜泛舟赤壁饮酒歌诗,于情于景之中又不失其对人生境遇的理性的思考,反映了他广博的学识及深厚的思想底蕴,也昭示了他对儒道佛思想的通达。

苏轼博学多才,思想渊源比较复杂,“初学儒道,又濡染佛老,吞吐百家,兼容并包”,这形成了他思想意识的独特风格:既本于儒家又不为传统儒学所囿;接受佛老思想却仍能立足于现实。各种相矛盾的学说在他的思想中得到融合统一,形成了他独到的人生见解和超旷的思想境界。他在《答毕仲举书》中曾说:“学佛老者,本期于静而达。静似懒,达似放。学者或未至其所期,而先得其所似,不为无害。”“静”和“达”,就是一种高层次的人生境界。这种境界,是对世俗人生的超脱而达到的一种自由的境界。

苏轼一生三次在朝,时间都很短;三次请求外任,共19年;两次滴居,共12年。他一生历尽浮沉却能始终胸怀治世济民的政治抱负,“不以时迁,毁誉不计”,处逆境不颓唐,处顺境不淫逸,“重操守,随缘自适”。他热爱学问,“中心乐之,自进不已”,把人世沧桑、民生疾苦化为他创作的泊泊泉源,充分体现了苏轼对积极人世的儒家思想的吸纳。黄州时期是他文学创作的一个高潮,写出许多亘古名篇。创作于熙宁9年(公元1076年)的《水调歌头》,在清醒地认识到高处不胜寒,悲欢离合阴晴圆缺自古两难全之际,仍能给予“但愿人长久,千里共蝉娟”的美好祝愿,用空灵蕴藉的丰富想象表达了对人生际遇变化不定的哲理性思索。被贬黄州(公元1079年)时他曾多次泛舟游览赤壁,先后写下了散文《赤壁赋》、词((念奴娇·赤壁怀古)),抒写了“人生如梦”的感慨,表达了“一蓑烟雨任平生”、“也无风雨也无晴”的执着乐观、淡泊明志的理想梦境,反映了苏轼对佛道二家超然物外、与世无争思想吸纳与融合,表现了他不受外物羁绊、超旷、自由的洒脱态度。

二、从《前赤壁赋》看苏轼的儒道佛思想

《前赤壁赋》写秋天月明之夜,苏轼与友人泛舟游赤壁的经过,反映出他被贬黄州时期由于政治上的失意而引起思想上的极大矛盾,但他又能从物我无尽和变与不变的辩证关系中求得解脱,体现出他超脱与旷达的人生态度。

文章开篇,勾勒出一幅美妙的月夜泛舟的图景。“清风徐来,水波不兴。”“白露横江,水光接天。”在这一个清风明月交织,露珠和水色辉映的夜晚,作者饮酒诵诗,不亦乐乎,于是产生了“浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙”的遐想。这是个似梦的境界,作者处于风月之中,身心完全融合于自然,表现出来一种愉悦的情感。这是一种顺应自由天性、自我解放的生活方式,是一种摆脱了政治的束缚和困扰,无拘无束的率性生活。超脱的人生思考促使矛盾得以转化,苏轼终于消除了心中阴影,从困惑中解脱出来,胸怀更加开阔,情绪也渐趋平静,把自己的心境调整得更为和谐,达到一种新的心理平衡,可谓将道家“无为”思想发挥到了极至。

“饮酒乐甚,扣舷而歌之。”歌日:“桂掉兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮于怀,望美人兮天一方。”“美人”是诗人们经常吟咏的对象,它的源头可以追溯到屈原。屈原常在他的诗歌里取“美人”为意象,以象征他忠君的思想。这里“美人”同样也承载着作者苏轼复杂的思想感情。苏轼无论处在何职,都非常的关注国家政治、关心人民疾苦,并且积极为国家改革提意见、为百姓做实事。苏轼用“美人”意象说明他虽被贬但仍然有为国家效力的强烈愿望,有始终不放弃等待国君、朝廷对自己召唤的信念,传递了儒家“积极用世”的思想。

当“客有吹洞箫者,倚歌而和之”,其箫声悲凉哀怨时,引起了作者发问:“何为其然也”,客日:“月明星稀,乌鹊南飞,此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌。山川相缪,郁乎苍苍;此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舶妒千里,族旗蔽空,鲡酒临江,横架赋诗;固一世之雄也。”客人从眼前的明月、江水、山川,想到曹操的诗,想到了曹操,言语间洋溢着对曹操的羡慕和敬仰,其中也流露出渴望建功立业的豪情壮志。“况吾与子,渔樵于江诸之上,侣鱼虾而友糜鹿,驾一叶之扁舟,举饱搏以相属;寄蟀游与天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷;挟飞仙以遨游,抱明月而长终;知不可乎骤得,托遗响于悲风。”越是感慨人生短暂、功业无成,越能强烈反映出对建功立业的渴望。在此表达了儒家“积极人世”的思想。

而后苏子日:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,而天地曾不能一瞬;自其不变者而观之,则物于我皆无尽也。而又何羡乎?”作者用盈与虚的辩证关系,说明世间的万物和人生其实都有变的一面和不变的一面。用不着去羡慕无穷的江水和明月的永不增减,也用不着去哀叹政治上的迫害,应该用一种乐观、自信的态度面对人生。同时作者还认为“江上之清风”,“山间之明月”,“耳得之而为声,目遇之而成色”,而且“取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也”,这是作者审视人生的态度。超脱的人生态度使作者从政治的苦闷中走了出来,内心得到了平静,精神上得到了解脱。其实,这种心态恰恰体现了一种民族传统文化之精髓:人“道”类同于天“道”。以宇宙“变”与不“变”的大“道”辩证地思考人生的沉浮升降,以自然界的纯净宏大之“道”淡化人们的物欲和浮躁心理,从而达到和谐共生的理想境界。这正是道家无为而治,随遇而安,随时而化,顺其自然,天人合一的最高境界—不以物喜,不以己悲,乐天安命,乐而忘忧,和光同尘。

最后,“客喜而笑,洗盏更酌,肴核既尽,杯盘狼藉。相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。”忘了种种不得意的事,及时行乐吧。现在重要的不是政治上的得失,而是去享受生活,享受快乐。文章在主客开怀畅饮,兴尽人睡的情景中而划上句号。人生苦短,万事皆空,佛家思想滤净了苏轼心灵上的渣滓,使其更澄澈清新,不为外物所累而“超然物外”。

在苏轼作品《前赤壁赋》中包容了儒、道、佛三家思想。儒家思想使他具有辅君治国、经世济民的理想;道家乘化归静,返朴归真的思想和佛家看穿优患的思想使他形成了超然物外旷达乐观的人生态度。苏轼立足现实,正视坎坷;面对宦海沉浮,能够超然物外,宠辱不惊,以自我调节实现了精神上的超越,表达了他“一蓑烟雨任平生”的追求。

(选自《德宏师范高等专科学校学报》2008年第3期)

学习目标:

1、了解作者苏轼,了解苏轼的人生感悟,倡导积极的人生态度;

2、学习和积累有关的文学常识,掌握本文的实词、虚词、通假字及特殊句式等;

3、探讨本文中的人生哲理,从中得到启发。

重点难点:

1、体会本文诗情、画意、理趣完美融合的艺术特色;

2、指导学生体味其用词的精练准确和生动形象,培养学生通过诵读体悟和鉴赏优美、形象的语言的能力。

学法指导:

诵读、品析、探究

教学步骤 :

一、按照思维导图内容,完成预习

二、助读链接

1.知人论世

⑴作者简介

苏轼(1037~1101),字子瞻,号东坡居士,眉山(今四川省眉山市)人。北宋文学家、书画家。其诗、词、歌、赋、书法、绘画、医药、禅理、哲学等均有涉猎,学识广博,尤其在诗坛、词坛、散文上更是成就卓越的大家。政治上,他与其父苏洵,其弟苏辙均为当朝臣子。苏轼为嘉祐年间进士。他既反对王安石比较激进的改革措施,也不同意司马光尽废新法,因而在新旧两党间均受排斥,仕途生涯十分坎坷。他中进士后累官至大学士兼礼部尚书,因讥讽朝政被贬任杭州通判;历徙湖州、黄州、常州。哲宗嗣位,召至京师,任中书舍人。后又与司马光面争新法“不可尽改”而出知杭州,后又因启用新党又被一贬再贬,最后贬到海南。宋徽宗登基,大赦天下,苏轼北返时在常州逝世,享年66岁。高宗朝,赐太师,谥文忠。

苏轼的诗中,数量最多、对后人的影响也最大的是抒发人生感慨和歌咏自然的诗篇。其诗至今存了2 700多首,有着丰富多彩的风格,或雄奇奔放,或富于理趣,或简单自然。他和南宋的辛弃疾形成了词坛上的“苏辛”豪放词派。它的散文成就也很高,为“唐宋八大家”之一。有《东坡集》《东坡乐府》。

⑵写作背景

1080年,苏轼被贬黄州。在这里,他经常来赤鼻矶头游览眺望,或泛舟江中。1082年,苏轼又来到这里。这时他已年近半百,站在矶头,望着滚滚东去的江水,想起自己建功立业的抱负也付之东流,不禁俯仰古今,浮想联翩,写下了名作《念奴娇·赤壁怀古》。这年七月十六日和十月十五日,苏轼两次舟游赤壁之下的长江,写下了著名的《前赤壁赋》和《后赤壁赋》。前后《赤壁赋》在我国文学艺术史上有着深远的影响。它为以后的戏曲、绘画、雕塑等提供了创作的题材。宋代画家李公麟、明代画家唐寅都画过苏轼舟游赤壁的画。

苏轼在赤壁的创作活动,给赤壁增添了光彩,清人就干脆把黄州赤壁命名为“东坡赤壁”,并镌刻在建筑物的门额上,由此名满天下。直到今天,在黄冈东坡赤壁,仍有“二赋常”“酹江亭”“坡仙亭”等名胜。

⑶苏轼名句

不识庐山真面目,只缘身在此山中。(《题西林壁》)

世事一场大梦,人生几度秋凉。(《西江月·世事一场大梦》)

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。(《水调歌头》)

但愿人长久,千里共婵娟。(《水调歌头》)

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。(《饮湖上初晴后雨二首·其二》)

门前流水尚能西!休将白发唱黄鸡。(《浣溪沙·游蕲水清泉寺》)

三、知识梳理

1.为下列加点字注音

壬戌( )( ) 属客( )

窈窕( ) 冯虚御风( )

桂棹( )倚歌而和( )

愀然( ) 舳舻( )

山川相缪( ) 酾酒( )

横槊( ) 渔樵( )

江渚( ) 匏樽( )( )

蜉蝣( )( ) 枕藉( )

1.rénxūzhǔyǎotiǎopíngzhàohèqiǎozhúlúliáoshīshuòqiáozhǔpáozūnfúyóujiè

2.解释下面句子中通假字

① 举酒属客通( )

② 浩浩乎如冯虚御风通( )

③ 山川相缪通( )

(3)① “属”通“嘱”,劝人饮酒。② “冯”通“凭”,乘。③ “缪”通“缭”,盘绕。

3.解释下面加点词语的古义和今义

①望美人兮天一方(古义:;今义:)

②飘飘乎遗世独立(古义:;今义:)

③凌万顷之茫然(古义:;今义:)

④白露横江(古义:;今义:)

(2)① 古义:文中指内心所思慕的人,古人常用来作为圣主贤臣或美好理想的象征;今义:指美貌的女子。② 古义:一个人站在某处;今义:不依靠别人或摆脱了外力的控制。③ 古义:旷远的样子;今义:失意的样子。④ 古义:白茫茫的水汽;今义:二十四节气之一。

4.解释下面句子中的词类活用现象

① 况吾与子渔樵于江渚之上

② 下江陵,顺流而东也

③ 歌窈窕之章

④ 月明星稀,乌鹊南飞

⑤ 西望夏口,东望武昌

⑥ 侣鱼虾而友麋鹿

⑦ 舞幽壑之潜蛟

⑧ 泣孤舟之嫠妇

⑨ 渺沧海之一粟

⑩ 不知东方之既白

4.① “渔”“樵”,名词作动词,打鱼,砍柴。② “下”“东”,名词作动词,攻占,东下。③ “歌”,名词作动词,朗诵。④ “南”,名词作状语,向南。⑤ “西”“东”,名词作状语,向西、向东。⑥ “侣”“友”,名词的意动用法,以……为侣,以……为友。⑦ “舞”,动词的使动用法,使……舞动。⑧ “泣”,动词的使动用法,使……哭泣。⑨ “渺”,形容词作动词,渺小得像……⑩ “白”,形容词作动词,显出白色。

5.解释下面句子中加点词的意思

歌① 扣弦而歌之

② 歌曰

③ 倚歌而和之

如① 飘飘乎如遗世独立

② 纵一苇之所如

属① 举酒属客

② 神情与苏黄不属

③ 属予作文以记之

④ 赵使者冠盖相属于魏

下① 方其破荆州,下江陵

② 苏子与客泛舟游于赤壁之下

③ 吾攻赵,旦暮且下

④ 我羞,不忍为之下

乎① 浩浩乎如冯虚御风

② 则物与我皆无尽也,而又何羡乎

③ 相与枕藉乎舟中

于① 月出于东山之上

② 徘徊于斗牛之间

③ 困于周郎者乎

2.歌:① 动词,唱。② 名词,歌词。③ 名词,歌曲(的声调和节拍)。

如:① 动词,像。② 动词,往,到。

属:① 劝酒。② 动词,像,相同。③ 动词,嘱托。④ 连续不断。

下:① 动词,攻下。② 方位名词,与“上”相对。③ 动词,攻克。④ 名词,下位。

乎:① 形容词词尾,……的样子。② 表疑问语气,呢。③ 介词,表处所,在。

于:① 介词,从。② 介词,在。③ 介词,表被动。

6.判断下面的特殊句式并翻译句子

①是造物者之无尽藏也

②凌万顷之茫然

客有吹洞箫者

③何为其然也

而今安在哉

而又何羡乎

④吾与子渔樵于江渚之上

月出于东山之上,徘徊于斗牛之间

⑤此非曹孟德之困于周郎者乎

⑥渺渺兮予怀

6.①判断句 ②定语后置句 ③宾语前置句 ④状语后置句⑤被动句⑥主谓倒装句

7.文化常识

(1)赋:我国古代的一种文体,兼具诗歌和散文的性质。其特点是“铺采摛文,体物写志”,侧重于写景,借景抒情。屈原为代表的“骚赋”,汉代为代表的“辞赋”,魏晋以后的“骈赋”,唐代又由骈体转为“律赋”,宋代以散文形式写,称为“文赋”。著名的文赋有杜牧的《阿房宫赋》、欧阳修的《秋声赋》、苏轼的《赤壁赋》。

(2)壬戌:壬戌是是干支历的六十甲子中的一年。古代采用天干地支的方式进行纪年,就是把天干和地支按照一定的顺序而不重复地搭配起来作为纪年、纪月、纪日、纪时的代号。天干(10个)排列顺序为甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。地支(12个)排列顺序为子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。60年为一个循环,故有“六十甲子”的说法。

(3)既望:“既望”指农历十六日。古人用“朔”(初一)、“望”(十五)、“既望”(十六)、“晦”(月末)等名称来标识日期。

(4)斗牛:斗宿、牛宿都是星宿名称。“斗”是北斗星,“牛”是指牵牛星。

(5)美人:指容貌美丽、相貌出挑养眼的人。多指女子。亦指相貌俊逸,才德出众的男子。古人常用来作为圣主贤臣或美好理想的象征。

四、诵读感知

1.自由诵读,结合课下注释疏通文意。

2.找出文章各段中表明情感的词语或句子,理清文本情感变化的过程,朗读并初步整体感知课文的情感基调。

2.①乐——悲——哀——喜

②“乐”的部分要读得轻松愉悦;“悲”“哀”的部分要读得悲凉激昂;“喜”的部分要读得旷达洒脱。

3.根据文本内容和写作背景分析各种情感产生的原因。(先找出相应的句子,然后分析原因)

3.①乐:壬戌之秋,七月既望——良辰

清风徐来,水波不兴。白露横江,水光接天——美景

苏子与客泛舟游于赤壁之下。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。——乐事

②悲:渺渺兮予怀,望美人兮天一方。——被贬黄州,理想无法实现

③哀:寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。——人生短暂,个体渺小

(说明:将②③合二为一也可)

④喜:物与我皆无尽也。江上之清风……吾与子之所共适。——看淡生死,豁达乐观

4.根据文本内容,画出本文的思维导图。

4.

附导图2:

六、文本探究

1.客人之喜与文章开头之乐的是否相同?

1.不同。乐:面对突来的美景的欣然反应,未经思考的接受,侧重感官的体验如同当今很多人登山后的“啊……啊……”但我们已经看到“乐极生悲”

喜:是理性思考之后达到的一种精神的解脱,是感情淬火后发自内心的欣喜,这里的喜是“喜从悲来”

2.“物与我皆无尽也”如何理解?物是永恒的,但人为何也说永恒呢?

2.从儒家思想来说,人可以不朽,但需要通过一些途径“太上有立德,其次有立功,其次有立言”,达到三者任何一个,都算作永恒。从道家思想来说,讲究“一死生”,注意道家思想和道教的区别道家尊崇崇尚自然,顺应事物发展规律死亡是生命的另一种方式。佛家思想的禅宗:讲究生死轮回,生命完成一次生死如同月亮完成一次圆缺,生生死死循环不止,生命的轮回让人不再感觉生命的短暂。

作者“我”也“无尽”的观点,正是作者思想境界的反映。

3.作者在表现箫声“悲”时,运用了那些技巧手法?

3.①象声词,“其声呜呜然”,描写声音的悲凉。②直接描写,“如怨如慕,如泣如诉”,连用了四个比喻,形象地写出了箫声的幽怨悲凉。使人如闻其声,几乎也要流泪。③侧面烘托,“舞幽之壑潜蛟,泣孤舟之嫠妇。”运用夸张性比喻,从侧面写出了箫声摄人心魄的感染力,也为苏子“愀然”发问创设了气氛。

4.本文为什么采用主客问答的表现形式?

4.主客问答,抑客扬主是赋这种文体的传统表现手法。文中的主客对话,实际代表了作者思想中两个不同侧面的矛盾斗争。作者把政治失意的苦闷通过客来宣泄,把乐观豁达的情怀通过主来表现,主终于说服了客,反映了其思想中积极的一面战胜了消极的一面,从而肯定了乐观豁达的人生态度。

七、拓展延伸

谈谈本文给自己最大的感悟或感受,可以自选角度,选择自己感受最深的地方谈。言之成理即可。

七、当堂训练

1.下列词语中加点字的读音全正确的一项是

A.桂棹(zhào) 匏樽(páo) 举酒属客(zhǔ) 酾酒临江(lī)

B.愀然(qiǔ) 嫠妇(lí) 白露横江(héng) 横槊赋诗(shuò)

C.舳舻(zhú) 江渚(zhǔ) 冯虚御风(píng) 依歌和之(hè)

D.枕藉(jì) 袅袅(niǎo) 山川相缪(liáo) 扣舷而歌(xián)

2.下列句中加点词解释不正确的一项是

A.凌万顷之茫然 凌:越过

B.倚歌而和之 倚:循、依

C.方其破荆州,下江陵 下:攻占

D.而吾与子之所共适 适:适宜

3.下列句中加点词的意义和用法相同的一项是

A.①苏子与客泛舟于赤壁之下

②月出于东山之上

B.①知不可乎骤得

②相与枕籍乎舟中

C.①其声呜呜然

②苏子愀然

D.①盈虚如彼,而卒莫消长也

②客喜而笑,洗盏更酌

4.下列各句加点词的用法不同于其他三项的是

A.况吾与子渔樵于江渚之上

B.顺流而东也

C.侣鱼虾而友麋鹿

D.方其破荆州,下江陵

5.下列各句句式特点与例句相同的一项是

例:何为其然也

A.月出于东山之上

B.而今安在哉

C.客有吹洞箫者

D.此非孟德之困于周郎者乎

6.下列文化常识解释有误的一项是

A.壬戌之秋是干支纪年法,将地支中的“壬”和天干中的“戌”组成一个纪年。

B.某些日子在古代有特定的名称。如:朔(阴历每月初一)、朏(阴历每月初三)、望(阴历每月十五)、既望(阴历每月十六)、晦(阴历每月的最后一天)。

C.宋神宗元丰五年中,“宋神宗”是皇帝的庙号,“元丰五年”运用的是年号纪年法。

D.赋:我国古代的一种文体,兼具诗歌和散文的性质。其特点是“铺采摛文,体物写志”,侧重于写景,借景抒情。

7.对本文的理解和分析,不恰当的一项是

A.《赤壁赋》是采用赋的体裁来写游记。赋分为汉赋、骈赋、律赋和文赋等,《赤壁赋》是一篇优秀的骈赋。

B.这篇赋由喜而悲,由悲转喜,悲喜交织的过程,巧妙地借主客问答的方式传达出来,唱叹出作者真实、复杂的心声。

C.《赤壁赋》摆脱了汉赋堆砌典故的毛病,也没有骈赋、律赋的形式束缚,体现了苏轼散文“行云流水”的风格。

D.《赤壁赋》全文不论抒情还是议论,始终不离江上风光和赤壁故事,创造出一种情、景、理的融合,充满诗情画意而又蕴含着人生哲理的艺术境界。

8.默写填空

⑴《赤壁赋》中写江上水气弥漫,江水无边无际和远方天际相接的句子是:“______________,______________。”

⑵《赤壁赋》中写作者荡漾江中,与水中的生物和岸上的动物为伴的句子是:“______________,______________。”

⑶《赤壁赋》中,可以看出苏轼是一个明智之人,他深知自己的想法不可能经常得到,只好通过箫声寄托在悲凉的秋风之中的句子是“______________,______________”。

⑷《赤壁赋》中以月亮作比,描写世间万物变化的规律的句子是:“______________,______________”。

⑸《赤壁赋》中从不变的角度,描述人与万物的关系的诗句是:“______________,______________。”

⑹《赤壁赋》中告诉我们别人的东西虽小也不能占有的诗句是:“______________,______________。”

⑺苏轼在《赤壁赋》中形容乐声的悲伤感人,以“________________,________________”两句写箫声能使深渊里的蛟龙为之起舞,孤舟中的寡妇听了落泪,从侧面写箫声的魅力。

⑻《赤壁赋》中苏轼以“______________,______________”两句形象地描绘出了曹操率领军队在攻破荆州后顺流而下时能文能武、志得意满的一代英雄形象。

⑼在《赤壁赋》一文中,写作者与友人在江中驾着一叶小船,饮着美酒的句子是“______________,______________”。

⑽苏轼在《赤壁赋》中感慨人生短暂,羡慕自然永恒的名句是“______________,______________”。

1、C(A、酾酒临江shī,B、愀然qiǎo,D、枕藉jiè)

2、D(适:享有)

3、C。(A、于:①介词“在”,②介词“从”;B、乎:①句中语气词,②相当于介词“在”;C、然:形容词词尾;D、而:①表转折“却”,②连接状语和中心词。)

4、C。(“侣、友”均为意动用法,以……为伴侣;以……为朋友。其他三项均为名词作动词。)

5、B(例句与B项均为宾语前置;A项状语后置;C项定语后置;D项断句)

6、A(“壬”是天干,“戌”是地支)

7、A(《赤壁赋》是一篇文赋)

8.⑴白露横江 水光接天

⑵况吾与子渔樵于江渚之上 侣鱼虾而友麋鹿

⑶知不可乎骤得 托遗响于悲风

⑷盈虚者如彼 而卒莫消长也

⑸自其不变者而观之 则物与我皆无尽也

⑹苟非吾之所有 虽一毫而莫取

⑺舞幽壑之潜蛟 泣孤舟之嫠妇

⑻酾酒临江 横槊赋诗

⑼驾一叶之扁舟 举匏樽以相属

⑽哀吾生之须臾 羡长江之无穷

八、名家助读

超然物外旷达洒脱

——苏轼《前赤壁赋》儒道佛思想赏析

杨丽宏

苏轼是中国文学史上一位杰出的文学家。他的散文与诗、词并驾齐驱,以豪迈的气魄、丰富的思想内容和独特的艺术风格体现了北宋文学的最高成就。苏轼的一生深受儒、道、佛思想的影响,在他的很多文学作品中,或多或少地烙下了儒、道、佛三家思想的印记;尤其是他的《前赤壁赋》,堪称儒、道、佛思想融合的升华与结晶。

文学是创作主体的精神产品,文学创作的实质鲜明地体现了文学的意识形态性质。作家、诗人之所以要写作品,是由于社会生活中的某些人和事、情和景启迪了其心灵,触发了他们各种微妙的思想感情活动,从而产生强烈的要求用文学样式表达出来的愿望。《前赤壁赋》是宋神宗元丰五年(公元1 0 8 2年)苏轼经“乌台诗案”出狱后,贬居黄州,第一次游黄州城外赤壁矶时所作。当时正是苏轼“政治上的失意,精神上的苦闷”时期,使他对世事的认识更加深刻。文章抒写了赤壁秋夜江月的奇美和主客泛舟江面的乐趣。由思慕的歌声和悲凉的箫声引出主客问答;客人借历史上建功立业的英雄人物也难免随水而逝感慨人生短暂、时不我待;主人以水和月的譬喻所得出的变与不变的宇宙人生哲理及人人可以无偿享受大自然无限美好风光的观点,使客人得到精神上的解脱,主客再次快乐起来,从而体现出苏轼乐观旷达的人生态度最终战胜了遭贬滴后的苦闷抑郁。《前赤壁赋》隐含着作者的三次感情变化:乐—悲—喜,这正是苏轼对儒、道、佛三家思想融合贯通以至和谐的写照。

一、从《前赤壁赋》的创作背景看苏轼的儒道佛思想

苏轼出生四川眉山,自幼受到良好的家庭教育和文学熏陶。10岁时就“奋励有当世志”,20岁时已博通经史,可以“属文日数千言”,22岁时父子三人同登进士,名震京师,从此开始了他长达40多年的宦海生涯。

《前赤壁赋》作于宋神宗元丰五年(公元1082年),即苏轼因“乌台诗案”被贬黄州的第三年。往事不堪回首,熙宁变法一开始苏轼就因政见不合请求离京外任。其间他在诗文中时有对新法流弊的针贬,原本以为“托事以讽,庶几有补于国”,谁料却遭奸俊小人的肆意弹劫“指斥乘舆”。因而元丰二年(公元1079年)他在湖州任上被捕人狱,遭受垢辱折磨,几致死地,幸得各方营救才于年底以“讥讽政事”的罪名结案出狱。之后,苏轼在黄州开始了五年之久的滴居生活,自号“东坡居士”。面对突如其来的人生变故,苏轼能以超出常人的豁达于静夜泛舟赤壁饮酒歌诗,于情于景之中又不失其对人生境遇的理性的思考,反映了他广博的学识及深厚的思想底蕴,也昭示了他对儒道佛思想的通达。

苏轼博学多才,思想渊源比较复杂,“初学儒道,又濡染佛老,吞吐百家,兼容并包”,这形成了他思想意识的独特风格:既本于儒家又不为传统儒学所囿;接受佛老思想却仍能立足于现实。各种相矛盾的学说在他的思想中得到融合统一,形成了他独到的人生见解和超旷的思想境界。他在《答毕仲举书》中曾说:“学佛老者,本期于静而达。静似懒,达似放。学者或未至其所期,而先得其所似,不为无害。”“静”和“达”,就是一种高层次的人生境界。这种境界,是对世俗人生的超脱而达到的一种自由的境界。

苏轼一生三次在朝,时间都很短;三次请求外任,共19年;两次滴居,共12年。他一生历尽浮沉却能始终胸怀治世济民的政治抱负,“不以时迁,毁誉不计”,处逆境不颓唐,处顺境不淫逸,“重操守,随缘自适”。他热爱学问,“中心乐之,自进不已”,把人世沧桑、民生疾苦化为他创作的泊泊泉源,充分体现了苏轼对积极人世的儒家思想的吸纳。黄州时期是他文学创作的一个高潮,写出许多亘古名篇。创作于熙宁9年(公元1076年)的《水调歌头》,在清醒地认识到高处不胜寒,悲欢离合阴晴圆缺自古两难全之际,仍能给予“但愿人长久,千里共蝉娟”的美好祝愿,用空灵蕴藉的丰富想象表达了对人生际遇变化不定的哲理性思索。被贬黄州(公元1079年)时他曾多次泛舟游览赤壁,先后写下了散文《赤壁赋》、词((念奴娇·赤壁怀古)),抒写了“人生如梦”的感慨,表达了“一蓑烟雨任平生”、“也无风雨也无晴”的执着乐观、淡泊明志的理想梦境,反映了苏轼对佛道二家超然物外、与世无争思想吸纳与融合,表现了他不受外物羁绊、超旷、自由的洒脱态度。

二、从《前赤壁赋》看苏轼的儒道佛思想

《前赤壁赋》写秋天月明之夜,苏轼与友人泛舟游赤壁的经过,反映出他被贬黄州时期由于政治上的失意而引起思想上的极大矛盾,但他又能从物我无尽和变与不变的辩证关系中求得解脱,体现出他超脱与旷达的人生态度。

文章开篇,勾勒出一幅美妙的月夜泛舟的图景。“清风徐来,水波不兴。”“白露横江,水光接天。”在这一个清风明月交织,露珠和水色辉映的夜晚,作者饮酒诵诗,不亦乐乎,于是产生了“浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙”的遐想。这是个似梦的境界,作者处于风月之中,身心完全融合于自然,表现出来一种愉悦的情感。这是一种顺应自由天性、自我解放的生活方式,是一种摆脱了政治的束缚和困扰,无拘无束的率性生活。超脱的人生思考促使矛盾得以转化,苏轼终于消除了心中阴影,从困惑中解脱出来,胸怀更加开阔,情绪也渐趋平静,把自己的心境调整得更为和谐,达到一种新的心理平衡,可谓将道家“无为”思想发挥到了极至。

“饮酒乐甚,扣舷而歌之。”歌日:“桂掉兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮于怀,望美人兮天一方。”“美人”是诗人们经常吟咏的对象,它的源头可以追溯到屈原。屈原常在他的诗歌里取“美人”为意象,以象征他忠君的思想。这里“美人”同样也承载着作者苏轼复杂的思想感情。苏轼无论处在何职,都非常的关注国家政治、关心人民疾苦,并且积极为国家改革提意见、为百姓做实事。苏轼用“美人”意象说明他虽被贬但仍然有为国家效力的强烈愿望,有始终不放弃等待国君、朝廷对自己召唤的信念,传递了儒家“积极用世”的思想。

当“客有吹洞箫者,倚歌而和之”,其箫声悲凉哀怨时,引起了作者发问:“何为其然也”,客日:“月明星稀,乌鹊南飞,此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌。山川相缪,郁乎苍苍;此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舶妒千里,族旗蔽空,鲡酒临江,横架赋诗;固一世之雄也。”客人从眼前的明月、江水、山川,想到曹操的诗,想到了曹操,言语间洋溢着对曹操的羡慕和敬仰,其中也流露出渴望建功立业的豪情壮志。“况吾与子,渔樵于江诸之上,侣鱼虾而友糜鹿,驾一叶之扁舟,举饱搏以相属;寄蟀游与天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷;挟飞仙以遨游,抱明月而长终;知不可乎骤得,托遗响于悲风。”越是感慨人生短暂、功业无成,越能强烈反映出对建功立业的渴望。在此表达了儒家“积极人世”的思想。

而后苏子日:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,而天地曾不能一瞬;自其不变者而观之,则物于我皆无尽也。而又何羡乎?”作者用盈与虚的辩证关系,说明世间的万物和人生其实都有变的一面和不变的一面。用不着去羡慕无穷的江水和明月的永不增减,也用不着去哀叹政治上的迫害,应该用一种乐观、自信的态度面对人生。同时作者还认为“江上之清风”,“山间之明月”,“耳得之而为声,目遇之而成色”,而且“取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也”,这是作者审视人生的态度。超脱的人生态度使作者从政治的苦闷中走了出来,内心得到了平静,精神上得到了解脱。其实,这种心态恰恰体现了一种民族传统文化之精髓:人“道”类同于天“道”。以宇宙“变”与不“变”的大“道”辩证地思考人生的沉浮升降,以自然界的纯净宏大之“道”淡化人们的物欲和浮躁心理,从而达到和谐共生的理想境界。这正是道家无为而治,随遇而安,随时而化,顺其自然,天人合一的最高境界—不以物喜,不以己悲,乐天安命,乐而忘忧,和光同尘。

最后,“客喜而笑,洗盏更酌,肴核既尽,杯盘狼藉。相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。”忘了种种不得意的事,及时行乐吧。现在重要的不是政治上的得失,而是去享受生活,享受快乐。文章在主客开怀畅饮,兴尽人睡的情景中而划上句号。人生苦短,万事皆空,佛家思想滤净了苏轼心灵上的渣滓,使其更澄澈清新,不为外物所累而“超然物外”。

在苏轼作品《前赤壁赋》中包容了儒、道、佛三家思想。儒家思想使他具有辅君治国、经世济民的理想;道家乘化归静,返朴归真的思想和佛家看穿优患的思想使他形成了超然物外旷达乐观的人生态度。苏轼立足现实,正视坎坷;面对宦海沉浮,能够超然物外,宠辱不惊,以自我调节实现了精神上的超越,表达了他“一蓑烟雨任平生”的追求。

(选自《德宏师范高等专科学校学报》2008年第3期)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读