安徽省滁州市定远县民族中学2020-2021学年高一11月月考历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 安徽省滁州市定远县民族中学2020-2021学年高一11月月考历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 141.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-12-02 22:11:29 | ||

图片预览

文档简介

____________________________________________________________________________________________

定远县民族中学2020-2021学年上学期高一11月月考试题

历史试卷

一、选择题:本题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.1912年6月1日《大公报》载:“革命巨子,多由海外归来,草冠革履,呢服羽衣,已成惯常,互相效仿,以为非此不能侧身新人物之列。”这间接说明了( )

A. 服饰穿着具有强烈的政治气息

B. 中国革命力量主要分布在海外

C. 政治运动推动社会生活的变化

D. 中国革命受到西方思想的影响

2.一位辛亥老人回忆湖南的情况说:民国初年“湖南女子开始冲破了旧礼教的封锁线,纷纷要求入学,要求有选择配偶的自由,因此女学校逐步有所发展,而自由结婚也不是家长所能阻止的了”。材料旨在说明( )

A. 民国政府推动服饰改良 B. 国人普遍接受西式生活

C. 近代教育体系不断完善 D. 社会变革推动移风易俗

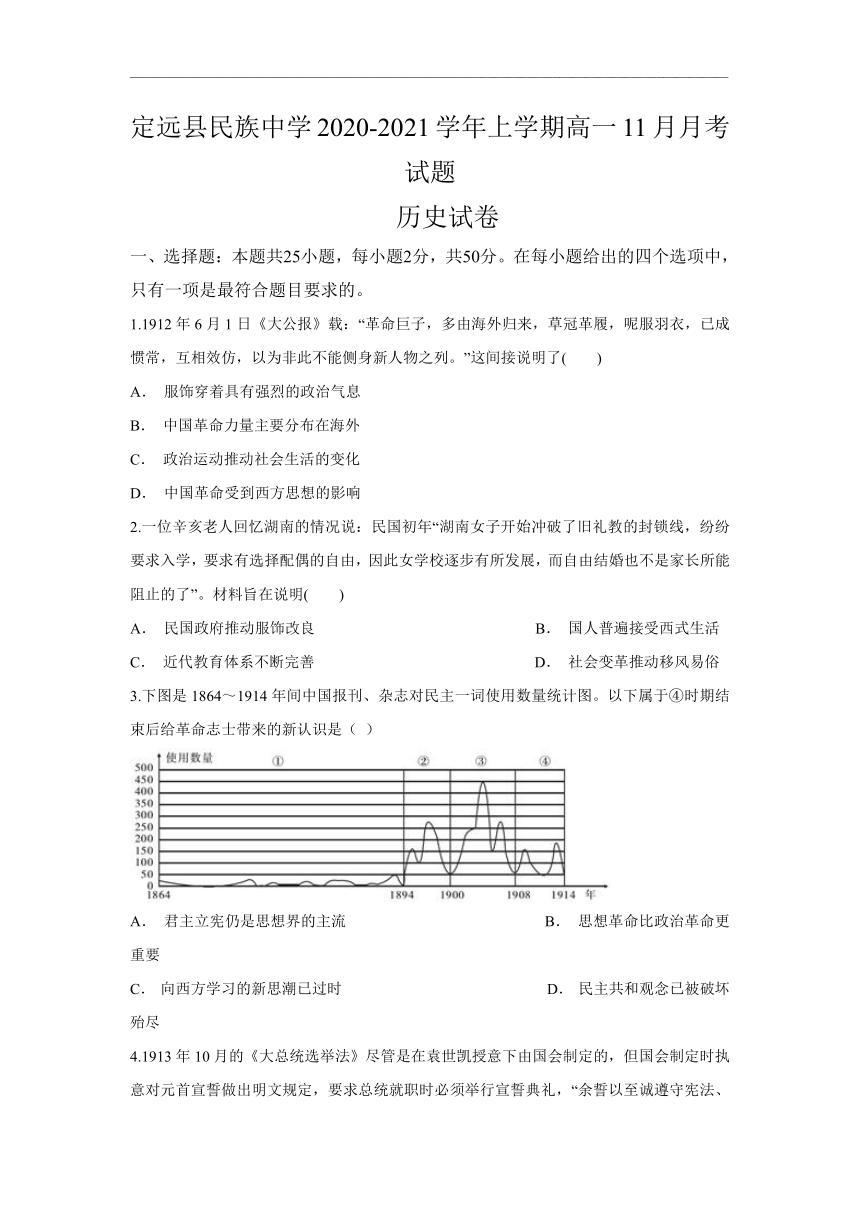

3.下图是1864~1914年间中国报刊、杂志对民主一词使用数量统计图。以下属于④时期结束后给革命志士带来的新认识是( )

A. 君主立宪仍是思想界的主流 B. 思想革命比政治革命更重要

C. 向西方学习的新思潮已过时 D. 民主共和观念已被破坏殆尽

4.1913年10月的《大总统选举法》尽管是在袁世凯授意下由国会制定的,但国会制定时执意对元首宣誓做出明文规定,要求总统就职时必须举行宣誓典礼,“余誓以至诚遵守宪法、执行大总统之职务,谨誓”。而“宪法未公布施行以前,前项誓词须声明遵守约法。”这一规定目的在于( )

A. 为复辟帝制制造舆论 B. 保障宪法的权威与威严

C. 维护北洋政府的统治 D. 增强总统选举的合法性

5.陈独秀表示,“反对孔教,并不是反对孔子个人,也不是说他在古代社会无价值”,李大钊也明确表示,“余之抨击孔子,非抨击孔子之本身,乃抨击孔子之为历代君主所雕塑之偶像的权威也;非抨击孔子,乃抨击专制政治之灵魂也。”据此可知( )

A. 资产阶级知识分子的局限性 B. 新文化运动批判传统但不打倒传统

C. 知识分子彻底抛弃儒家思想 D. 新文化运动使民主与科学深入人心

6.杨德才在《中国经济史新论》中指出,1920年同1913年比较,我国厂矿数和资本额分别增加了152%和51.3%。促使这种增长的国内因素是( )

A. 洋务派大力投资兴办了新式企业 B. 戊戌变法中成立农工商总局

C. 政府鼓励及实业救国思潮的影响 D. 南京国民政府重视经济建设

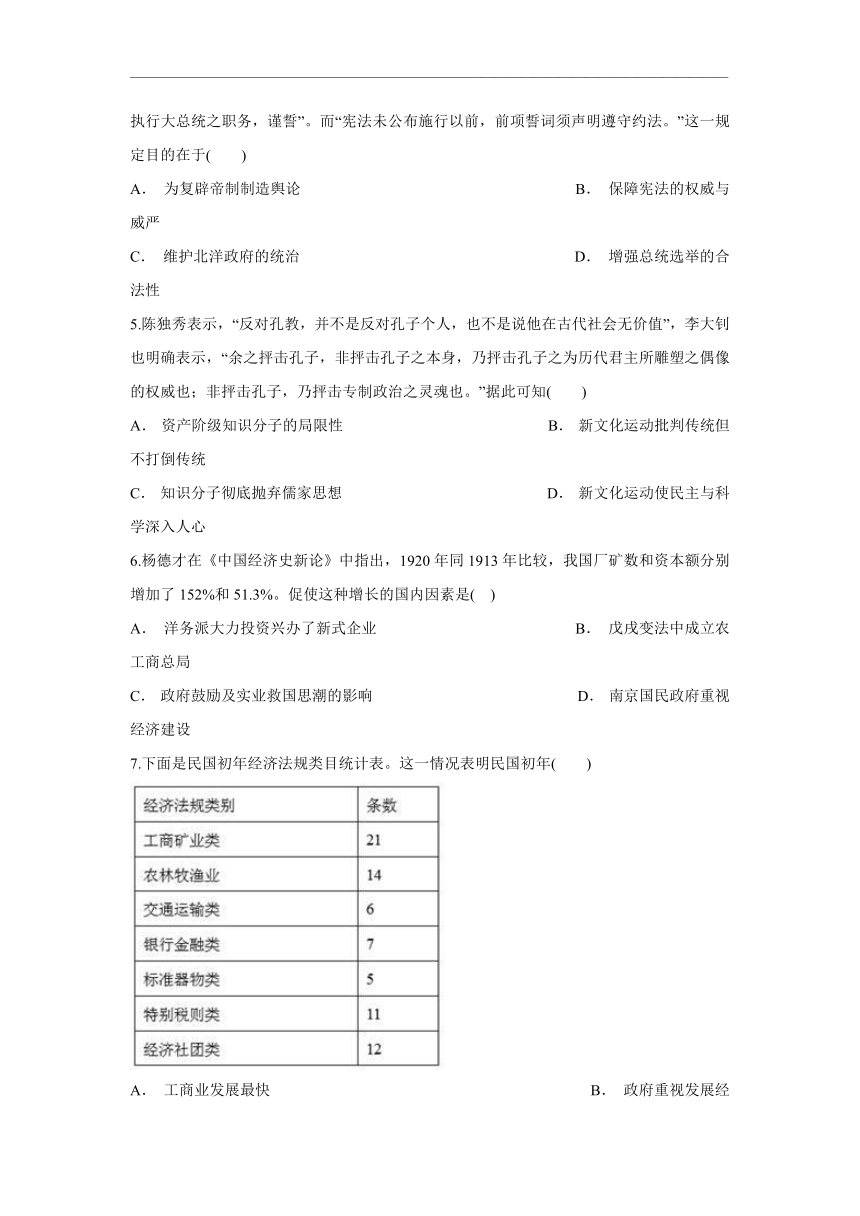

7.下面是民国初年经济法规类目统计表。这一情况表明民国初年( )

A. 工商业发展最快 B. 政府重视发展经济

C. 交通发展速度较慢 D. 金融业不受重视

8.新文化运动的领袖们本身就是非常激烈的。他们不承认任何传统的权威和因袭的教条,礼教、自然观、社会国家制度,乃至汉字、中医、京剧等传统文化都遭到无情批判。材料反映新文化运动重大缺陷是( )

A. 缺少坚实的社会基础 B. 对权威的蔑视与挑战

C. 绝对否定中国传统文化 D. 具有崇洋媚外的特征

9.《拳事杂记》记载“团匪起时,痛恨洋物,犯者必杀无赦”;联军入京后,则一变为“西人破帽只靴,垢衣穷裤,必表出之”。19世纪末中国社会的这种变化反映出( )

A. 民众复杂矛盾的心理状态

B. 学习西方成为社会的共识

C. 清政府沦为列强治华工具

D. 西装成为社会主流的服饰

10.一些军政界人士鼓动张勋称:“黎、段两人断难并立,趁此机会,厉兵秣马,可以定乱为名,收服人心,借图大计。……中央麻木不仁,无力压制。似此政府,几类东周,有建义旗者,谁不响应?”以上材料说明清室能短暂复辟的因素是( )

A. 府院之争军阀割据 B. 前清遗老推波助澜

C. 张勋集团实力雄厚 D. 共和体制已成废纸

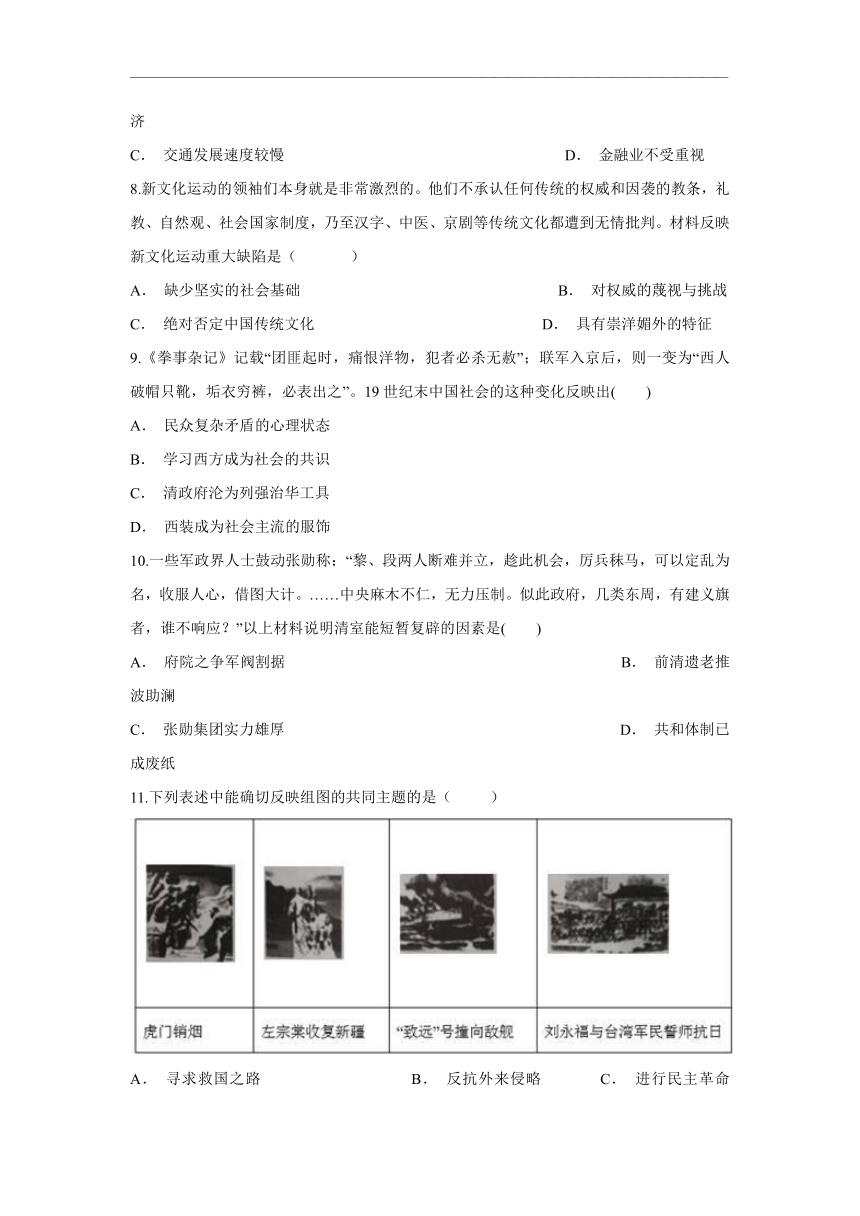

11.下列表述中能确切反映组图的共同主题的是( )

A. 寻求救国之路 B. 反抗外来侵略 C. 进行民主革命 D. 推翻清朝统治

12.康有为在《上清帝第五书》中说:“若诏旨一下,天下雷动,士气奋跃,海内耸望……如是则庶政尽举,民心知戴。”由此可见,他( )

A. 认为变法会得到西方国家的支持

B. 正确认识到维新变法的群众基础

C. 没有认识到维新变法运动的复杂性

D. 对中国的国情有正确深刻的认识

13.有学者认为,戊戌新政在很大程度上是洋务新政播下的现代文明种子的提前收获。该学者做出上述判断的主要依据应是,洋务运动( )

A. 消除了顽固守旧思想 B. 刺激了民族资本主义产生

C. 抵制了外国经济侵略 D. 开启了实业救国运动实践

14.有学者痛陈:“当20世纪揭开帷幕的时候,中国是那样贫穷、衰败,任人摆布,仿佛已经奄奄一息,瀕临灭亡的边缘”。下列能佐证这一观点的是( )

A. 列强取得了领事裁判权 B. 外国人可往内地游历传教

C. 允许日本在华投资设厂 D. 允许列强派兵保护使馆区

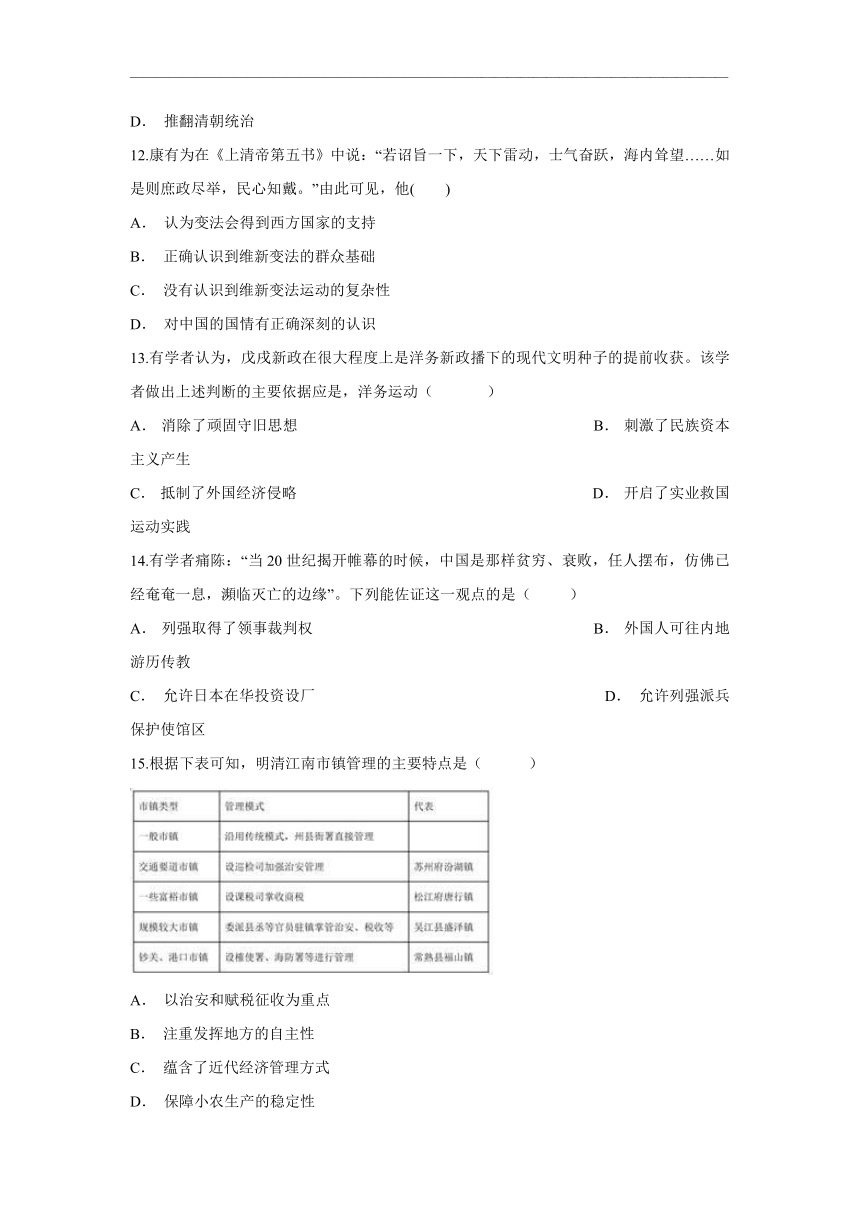

15.根据下表可知,明清江南市镇管理的主要特点是( )

A. 以治安和赋税征收为重点

B. 注重发挥地方的自主性

C. 蕴含了近代经济管理方式

D. 保障小农生产的稳定性

16.在义和团运动时期,外国人被称为“大毛子”。中国人如信奉天主教、基督教,通被称为“二毛子”;其他通洋学、懂洋语,以至用洋货者,被称为“三毛子”,以至“十毛子”等。由此可知,义和团运动 ( )

A. 坚决捍卫了民族尊严 B. 打击了清朝的统治

C. 阻止了列强瓜分中国 D. 具有盲目的排外性

17.如下图是一份历史手抄报素材,据此推断这份手抄报的主题是( )

A. 民族关系的发展 B. 统一的多民族国家的巩固

C. 封建社会的危机 D. 专制主义中央集权的加强

18.汉朝初年,境内百姓多以“赵人”“秦人”“齐人”“燕人”“楚人”等自居。到汉武帝时代,境内的百姓逐渐被称为“汉人”,以汉民族为主体的文化共同体也大致形成。这主要是由于( )

A. 中央集权强化了民族认同

B. 郡县制度消除了地域差异

C. 儒学独尊促成了观念一统

D. 官僚政治淡化了宗族亲疏

19.有人认为,黄宗羲是传统政治体系的“掘墓人”。得出这一见解主要是因为黄宗羲( )

A. 始终将民众的利益放在首位

B. 反对专制暴君政治,倡导早期民主

C. 对传统的程朱理学进行了批判与继承

D. 提出“天下兴亡,匹夫有责”的口号

20.下表为清朝中期人口、耕地面积数据。对此解读准确的是( )

A. 开始突破传统自然经济的结构

B. 边疆国土的开发有效缓解人地矛盾

C. 高产作物传入提高了粮食产量

D. 人口急剧增长使资源危机日益显露

21.宋高宗时,叶梦得上奏称,“朝廷见收买木棉、虔布万数不少”;南宋后期的谢维新说:“今世俗所谓布者,乃用木棉或细葛、麻苎、花卉等物为之。”此后,我国中原地区衣被原料逐渐转变为以棉花为主。材料表明在南宋时期 ( )

A. 中原地区是棉花主产区域

B. 经济重心开始南移

C. 棉花已经取代丝麻成为衣被原料

D. 衣被原料的种植结构逐渐发生变化

22.乾隆二十四年,两广总督李侍尧奏请制订《防范夷商规条》,规定:永远禁止外国商人在广州过冬;对外商的寓所进行严格搜查;禁止中国商人借领外商资本及外商雇请汉人役使;外国商船停泊处派军队弹压稽查等。这一政策的影响是( )

A. 阻碍了中外民间的贸易往来

B. 保护了本国民族工业的发展

C. 促进了资本主义萌芽的滋长

D. 避免了西方国家的殖民侵略

23.宋代经济发展,带动了陶瓷生产的市场竞争,促进了制瓷工艺的创新,“定、汝、官、哥、钧”作为宋代五大名窑名扬四海。对当时瓷艺的说法正确的是( )

A. 成为中华文明新的物质象征

B. 能够烧制出青花瓷和釉里红

C. 瓷器质地细腻光滑吸水防湿

D. 景德镇瓷器工艺已领先各地

24.唐诗《田家》中写道:“倚床看妇织,登垅课儿锄。”这反映了( )

A. 农村商品经济的发达 B. 重农抑商的经济政策

C. 家庭手工业规模扩大 D. 男耕女织的小农经济

25.隋朝修建的京杭大运河,有力地加强了南北经济文化联系;唐代继承发展了隋朝的建设成果,使这一主干交通构成了“奉长安文化为中心、仰东南财富以存立”的唐王朝的生命线。这反映了隋唐时期( )

A. 人工运河修建技术领先世界

B. 水路运输成为主要交通形式

C. 经济重心南移产生重大影响

D. 交通建设促进国家统一稳定

二、非选择题(共3小题,共50分)

26.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 瓜分危机加速了这场已经积蓄了十年动力的运动的到来,自1885年中国在中法战争失败后,有限现代化的弱点已很明显,1894年的那场大败更“成中国之巨祸”,无可否认地证明了洋务运动的失败。学者、官员甚至是皇帝和皇太后,都认为需要一场更彻底的变革,尽管他们对变革的性质、范围和领导权的问题存有分歧。中国思想界认识到,只有一场激进的改革,甚或革命,才可拯救中国。进步人士倡导体制重组;激进人士则主张革命,以中华民国代替清王朝。在战后中国,政治运动主要由这两股潮流构成。

——据徐中约《中国近代史》等整理

材料二 戊戌政变之后,百日维新作为一场政治运动失败了。但作为一场思想文化运动,新学家们带来的解放作用远不是西太后发动的政变所能剿洗干净的。从这时候起,第一批具有近代意义的知识分子已经出现。这些人,或脱胎于洋务运动;或惊醒于民族危机。他们处多灾多难之世,怀忧国忧时之思……成为最自觉的承担时代使命的社会力量。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(1)阅读材料一,结合所学知识,指出材料中“成中国之巨祸”的历史事件,概述“激进的改革”思想产生于19世纪末的历史动因。

(2)根据材料二,结合所学,试论维新变法思想的历史作用。

27.江南地区市镇的发展,始自宋元时代,反映了中国传统文明内在结构的调整。阅读材料,完成下列要求。(22分)

材料一 市镇到南宋时普遍呈现出兴盛的景象。临安城郊的市镇“商贾骈集,物货辐萃”,江阴的江夏市“商船倭舶,岁常辐辏”,嘉兴的濮院市“机杼之利,日生万金”。在南宋江南那些繁荣的市镇中,已初步形成像州县城市那样的市区。如吉州的永和镇“辟坊巷六街三市”,平江府的平望镇“邸肆间列”。——摘编自陈国灿《略论南宋时期江南市镇的社会形态》

材料二 市镇“丝行”“布庄”的发展,以至于明代后期嘉湖地区出现改良田种桑的现象。双林镇“俗皆织绢。四方之商贾咸集以贸易”,其特色产品包头绢“通用于天下”。嘉定娄塘镇“所产木棉布匹,倍于他镇”。丝与棉闯入农村经济生活,就单一地区,蚕、丝或棉布的收益有的甚至成为主业。就整个江南地区,经济联系突破行政区划,仅涟市镇沈氏一地主,其采购活动竟达于杭嘉湖苏四府六县。——摘编自王家范《明清江南市镇结构及历史价值初探》

材料三 明清中叶之后,江南市镇人口的主体部分是商人、手工业工匠及脚夫、游民。市镇也吸引着邻近地区的士大夫阶层向它聚集。明清时期的江南地区,即便是中小型市镇,无不是文人学士丛集,如浙江湖州的南浔镇,有“九里三阁老,十里两尚书”的民谚,入清以后保持着“书声与机杼声往往夜分相续”的传统。——摘编自袁行霈主编《中华文明史》(第四卷)

(1)根据材料一,归纳南宋时期市镇的特点。结合所学知识,分析南宋市镇兴盛的主要原因。

(2)根据材料二,概括明清市镇发展的主要表现及所引发的农村经济变革。

(3)根据材料三,概括明清江南市镇所引发的农村社会变革。

28.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 一位阿拉伯商人记述:两宋时期,信用券被广泛应用,富裕商人率先使

用印制的纸币,极大地便利了商品的交换。中国商人把钱借给别人时会写下借条,借债人则在纸条上用食指和中指画押。他们主张以信接物,以义为利,市不二价,童叟无欺,不卖假货,不赚黑钱,不会乘人之危而半利。

——摘编自《新全球史》

材料二 黄仁宇先生曾经说:“中国历史中主要的朝代,每个不同,而尤以赵宋为显著。”

——《赫逊河畔谈中国历史》

(1)依据材料一,概括指出宋代商人具有怎样的优秀品质?结合所学知识,概述宋代商品经济发展的主要表现。

(2)结合所学知识,概括指出宋朝社会与前代相比出现的“显著”的新变化。

答案

1-5.CDBBB 6-10.CBCAA

11-15.BCBDA 16-20.DBABD 21-25.DAADD

26.(1)事件:甲午中日战争。

动因:洋务运动失败;半殖民地半封建化程度大大加深;民族危机加剧。

(2)直接动员和指导了维新变法运动;客观上有利于资产阶级革命思想的传播。

27.(1)特点:工商业兴盛;呈现出城市化特征。

原因:农业经济的发展;海外贸易的兴盛。

(2)表现:出现专业化市镇;区域性市场网络形成;对外经济联系显著增强。

变革:农村商品生产专业化、产业化;农村家庭收益结构变化,主副业倒置。

(3)变革:农村社会阶层多元化;文风昌盛,科第兴旺。

28.(1)品质:诚信、轻利重义。表现:①面向大众的基层市场蓬勃涌现;②钱币铸造量大,并开始出现纸币;③海外贸易繁荣,外贸税成为国库重要财源;④城市兴盛。

(2)新变化包括门第观念淡化、社会成员身份趋于平等、国家对社会控制相对松弛等。

定远县民族中学2020-2021学年上学期高一11月月考试题

历史试卷

一、选择题:本题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.1912年6月1日《大公报》载:“革命巨子,多由海外归来,草冠革履,呢服羽衣,已成惯常,互相效仿,以为非此不能侧身新人物之列。”这间接说明了( )

A. 服饰穿着具有强烈的政治气息

B. 中国革命力量主要分布在海外

C. 政治运动推动社会生活的变化

D. 中国革命受到西方思想的影响

2.一位辛亥老人回忆湖南的情况说:民国初年“湖南女子开始冲破了旧礼教的封锁线,纷纷要求入学,要求有选择配偶的自由,因此女学校逐步有所发展,而自由结婚也不是家长所能阻止的了”。材料旨在说明( )

A. 民国政府推动服饰改良 B. 国人普遍接受西式生活

C. 近代教育体系不断完善 D. 社会变革推动移风易俗

3.下图是1864~1914年间中国报刊、杂志对民主一词使用数量统计图。以下属于④时期结束后给革命志士带来的新认识是( )

A. 君主立宪仍是思想界的主流 B. 思想革命比政治革命更重要

C. 向西方学习的新思潮已过时 D. 民主共和观念已被破坏殆尽

4.1913年10月的《大总统选举法》尽管是在袁世凯授意下由国会制定的,但国会制定时执意对元首宣誓做出明文规定,要求总统就职时必须举行宣誓典礼,“余誓以至诚遵守宪法、执行大总统之职务,谨誓”。而“宪法未公布施行以前,前项誓词须声明遵守约法。”这一规定目的在于( )

A. 为复辟帝制制造舆论 B. 保障宪法的权威与威严

C. 维护北洋政府的统治 D. 增强总统选举的合法性

5.陈独秀表示,“反对孔教,并不是反对孔子个人,也不是说他在古代社会无价值”,李大钊也明确表示,“余之抨击孔子,非抨击孔子之本身,乃抨击孔子之为历代君主所雕塑之偶像的权威也;非抨击孔子,乃抨击专制政治之灵魂也。”据此可知( )

A. 资产阶级知识分子的局限性 B. 新文化运动批判传统但不打倒传统

C. 知识分子彻底抛弃儒家思想 D. 新文化运动使民主与科学深入人心

6.杨德才在《中国经济史新论》中指出,1920年同1913年比较,我国厂矿数和资本额分别增加了152%和51.3%。促使这种增长的国内因素是( )

A. 洋务派大力投资兴办了新式企业 B. 戊戌变法中成立农工商总局

C. 政府鼓励及实业救国思潮的影响 D. 南京国民政府重视经济建设

7.下面是民国初年经济法规类目统计表。这一情况表明民国初年( )

A. 工商业发展最快 B. 政府重视发展经济

C. 交通发展速度较慢 D. 金融业不受重视

8.新文化运动的领袖们本身就是非常激烈的。他们不承认任何传统的权威和因袭的教条,礼教、自然观、社会国家制度,乃至汉字、中医、京剧等传统文化都遭到无情批判。材料反映新文化运动重大缺陷是( )

A. 缺少坚实的社会基础 B. 对权威的蔑视与挑战

C. 绝对否定中国传统文化 D. 具有崇洋媚外的特征

9.《拳事杂记》记载“团匪起时,痛恨洋物,犯者必杀无赦”;联军入京后,则一变为“西人破帽只靴,垢衣穷裤,必表出之”。19世纪末中国社会的这种变化反映出( )

A. 民众复杂矛盾的心理状态

B. 学习西方成为社会的共识

C. 清政府沦为列强治华工具

D. 西装成为社会主流的服饰

10.一些军政界人士鼓动张勋称:“黎、段两人断难并立,趁此机会,厉兵秣马,可以定乱为名,收服人心,借图大计。……中央麻木不仁,无力压制。似此政府,几类东周,有建义旗者,谁不响应?”以上材料说明清室能短暂复辟的因素是( )

A. 府院之争军阀割据 B. 前清遗老推波助澜

C. 张勋集团实力雄厚 D. 共和体制已成废纸

11.下列表述中能确切反映组图的共同主题的是( )

A. 寻求救国之路 B. 反抗外来侵略 C. 进行民主革命 D. 推翻清朝统治

12.康有为在《上清帝第五书》中说:“若诏旨一下,天下雷动,士气奋跃,海内耸望……如是则庶政尽举,民心知戴。”由此可见,他( )

A. 认为变法会得到西方国家的支持

B. 正确认识到维新变法的群众基础

C. 没有认识到维新变法运动的复杂性

D. 对中国的国情有正确深刻的认识

13.有学者认为,戊戌新政在很大程度上是洋务新政播下的现代文明种子的提前收获。该学者做出上述判断的主要依据应是,洋务运动( )

A. 消除了顽固守旧思想 B. 刺激了民族资本主义产生

C. 抵制了外国经济侵略 D. 开启了实业救国运动实践

14.有学者痛陈:“当20世纪揭开帷幕的时候,中国是那样贫穷、衰败,任人摆布,仿佛已经奄奄一息,瀕临灭亡的边缘”。下列能佐证这一观点的是( )

A. 列强取得了领事裁判权 B. 外国人可往内地游历传教

C. 允许日本在华投资设厂 D. 允许列强派兵保护使馆区

15.根据下表可知,明清江南市镇管理的主要特点是( )

A. 以治安和赋税征收为重点

B. 注重发挥地方的自主性

C. 蕴含了近代经济管理方式

D. 保障小农生产的稳定性

16.在义和团运动时期,外国人被称为“大毛子”。中国人如信奉天主教、基督教,通被称为“二毛子”;其他通洋学、懂洋语,以至用洋货者,被称为“三毛子”,以至“十毛子”等。由此可知,义和团运动 ( )

A. 坚决捍卫了民族尊严 B. 打击了清朝的统治

C. 阻止了列强瓜分中国 D. 具有盲目的排外性

17.如下图是一份历史手抄报素材,据此推断这份手抄报的主题是( )

A. 民族关系的发展 B. 统一的多民族国家的巩固

C. 封建社会的危机 D. 专制主义中央集权的加强

18.汉朝初年,境内百姓多以“赵人”“秦人”“齐人”“燕人”“楚人”等自居。到汉武帝时代,境内的百姓逐渐被称为“汉人”,以汉民族为主体的文化共同体也大致形成。这主要是由于( )

A. 中央集权强化了民族认同

B. 郡县制度消除了地域差异

C. 儒学独尊促成了观念一统

D. 官僚政治淡化了宗族亲疏

19.有人认为,黄宗羲是传统政治体系的“掘墓人”。得出这一见解主要是因为黄宗羲( )

A. 始终将民众的利益放在首位

B. 反对专制暴君政治,倡导早期民主

C. 对传统的程朱理学进行了批判与继承

D. 提出“天下兴亡,匹夫有责”的口号

20.下表为清朝中期人口、耕地面积数据。对此解读准确的是( )

A. 开始突破传统自然经济的结构

B. 边疆国土的开发有效缓解人地矛盾

C. 高产作物传入提高了粮食产量

D. 人口急剧增长使资源危机日益显露

21.宋高宗时,叶梦得上奏称,“朝廷见收买木棉、虔布万数不少”;南宋后期的谢维新说:“今世俗所谓布者,乃用木棉或细葛、麻苎、花卉等物为之。”此后,我国中原地区衣被原料逐渐转变为以棉花为主。材料表明在南宋时期 ( )

A. 中原地区是棉花主产区域

B. 经济重心开始南移

C. 棉花已经取代丝麻成为衣被原料

D. 衣被原料的种植结构逐渐发生变化

22.乾隆二十四年,两广总督李侍尧奏请制订《防范夷商规条》,规定:永远禁止外国商人在广州过冬;对外商的寓所进行严格搜查;禁止中国商人借领外商资本及外商雇请汉人役使;外国商船停泊处派军队弹压稽查等。这一政策的影响是( )

A. 阻碍了中外民间的贸易往来

B. 保护了本国民族工业的发展

C. 促进了资本主义萌芽的滋长

D. 避免了西方国家的殖民侵略

23.宋代经济发展,带动了陶瓷生产的市场竞争,促进了制瓷工艺的创新,“定、汝、官、哥、钧”作为宋代五大名窑名扬四海。对当时瓷艺的说法正确的是( )

A. 成为中华文明新的物质象征

B. 能够烧制出青花瓷和釉里红

C. 瓷器质地细腻光滑吸水防湿

D. 景德镇瓷器工艺已领先各地

24.唐诗《田家》中写道:“倚床看妇织,登垅课儿锄。”这反映了( )

A. 农村商品经济的发达 B. 重农抑商的经济政策

C. 家庭手工业规模扩大 D. 男耕女织的小农经济

25.隋朝修建的京杭大运河,有力地加强了南北经济文化联系;唐代继承发展了隋朝的建设成果,使这一主干交通构成了“奉长安文化为中心、仰东南财富以存立”的唐王朝的生命线。这反映了隋唐时期( )

A. 人工运河修建技术领先世界

B. 水路运输成为主要交通形式

C. 经济重心南移产生重大影响

D. 交通建设促进国家统一稳定

二、非选择题(共3小题,共50分)

26.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 瓜分危机加速了这场已经积蓄了十年动力的运动的到来,自1885年中国在中法战争失败后,有限现代化的弱点已很明显,1894年的那场大败更“成中国之巨祸”,无可否认地证明了洋务运动的失败。学者、官员甚至是皇帝和皇太后,都认为需要一场更彻底的变革,尽管他们对变革的性质、范围和领导权的问题存有分歧。中国思想界认识到,只有一场激进的改革,甚或革命,才可拯救中国。进步人士倡导体制重组;激进人士则主张革命,以中华民国代替清王朝。在战后中国,政治运动主要由这两股潮流构成。

——据徐中约《中国近代史》等整理

材料二 戊戌政变之后,百日维新作为一场政治运动失败了。但作为一场思想文化运动,新学家们带来的解放作用远不是西太后发动的政变所能剿洗干净的。从这时候起,第一批具有近代意义的知识分子已经出现。这些人,或脱胎于洋务运动;或惊醒于民族危机。他们处多灾多难之世,怀忧国忧时之思……成为最自觉的承担时代使命的社会力量。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(1)阅读材料一,结合所学知识,指出材料中“成中国之巨祸”的历史事件,概述“激进的改革”思想产生于19世纪末的历史动因。

(2)根据材料二,结合所学,试论维新变法思想的历史作用。

27.江南地区市镇的发展,始自宋元时代,反映了中国传统文明内在结构的调整。阅读材料,完成下列要求。(22分)

材料一 市镇到南宋时普遍呈现出兴盛的景象。临安城郊的市镇“商贾骈集,物货辐萃”,江阴的江夏市“商船倭舶,岁常辐辏”,嘉兴的濮院市“机杼之利,日生万金”。在南宋江南那些繁荣的市镇中,已初步形成像州县城市那样的市区。如吉州的永和镇“辟坊巷六街三市”,平江府的平望镇“邸肆间列”。——摘编自陈国灿《略论南宋时期江南市镇的社会形态》

材料二 市镇“丝行”“布庄”的发展,以至于明代后期嘉湖地区出现改良田种桑的现象。双林镇“俗皆织绢。四方之商贾咸集以贸易”,其特色产品包头绢“通用于天下”。嘉定娄塘镇“所产木棉布匹,倍于他镇”。丝与棉闯入农村经济生活,就单一地区,蚕、丝或棉布的收益有的甚至成为主业。就整个江南地区,经济联系突破行政区划,仅涟市镇沈氏一地主,其采购活动竟达于杭嘉湖苏四府六县。——摘编自王家范《明清江南市镇结构及历史价值初探》

材料三 明清中叶之后,江南市镇人口的主体部分是商人、手工业工匠及脚夫、游民。市镇也吸引着邻近地区的士大夫阶层向它聚集。明清时期的江南地区,即便是中小型市镇,无不是文人学士丛集,如浙江湖州的南浔镇,有“九里三阁老,十里两尚书”的民谚,入清以后保持着“书声与机杼声往往夜分相续”的传统。——摘编自袁行霈主编《中华文明史》(第四卷)

(1)根据材料一,归纳南宋时期市镇的特点。结合所学知识,分析南宋市镇兴盛的主要原因。

(2)根据材料二,概括明清市镇发展的主要表现及所引发的农村经济变革。

(3)根据材料三,概括明清江南市镇所引发的农村社会变革。

28.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 一位阿拉伯商人记述:两宋时期,信用券被广泛应用,富裕商人率先使

用印制的纸币,极大地便利了商品的交换。中国商人把钱借给别人时会写下借条,借债人则在纸条上用食指和中指画押。他们主张以信接物,以义为利,市不二价,童叟无欺,不卖假货,不赚黑钱,不会乘人之危而半利。

——摘编自《新全球史》

材料二 黄仁宇先生曾经说:“中国历史中主要的朝代,每个不同,而尤以赵宋为显著。”

——《赫逊河畔谈中国历史》

(1)依据材料一,概括指出宋代商人具有怎样的优秀品质?结合所学知识,概述宋代商品经济发展的主要表现。

(2)结合所学知识,概括指出宋朝社会与前代相比出现的“显著”的新变化。

答案

1-5.CDBBB 6-10.CBCAA

11-15.BCBDA 16-20.DBABD 21-25.DAADD

26.(1)事件:甲午中日战争。

动因:洋务运动失败;半殖民地半封建化程度大大加深;民族危机加剧。

(2)直接动员和指导了维新变法运动;客观上有利于资产阶级革命思想的传播。

27.(1)特点:工商业兴盛;呈现出城市化特征。

原因:农业经济的发展;海外贸易的兴盛。

(2)表现:出现专业化市镇;区域性市场网络形成;对外经济联系显著增强。

变革:农村商品生产专业化、产业化;农村家庭收益结构变化,主副业倒置。

(3)变革:农村社会阶层多元化;文风昌盛,科第兴旺。

28.(1)品质:诚信、轻利重义。表现:①面向大众的基层市场蓬勃涌现;②钱币铸造量大,并开始出现纸币;③海外贸易繁荣,外贸税成为国库重要财源;④城市兴盛。

(2)新变化包括门第观念淡化、社会成员身份趋于平等、国家对社会控制相对松弛等。

同课章节目录