部编版必修上《归园田居》 课件(21张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版必修上《归园田居》 课件(21张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-12-02 22:31:13 | ||

图片预览

文档简介

归园田居

陶渊明

陶渊明是一位诗人,他向往祥和安宁、与世隔绝的世外桃源;陶渊明是一位隐士,他淡泊名利,陶然于耕种;陶渊明是一位耕者,他一生种菊、爱菊,活得像菊花一样高洁、飘逸。千年已过,我们还在回味那菊花的清香,品读那高洁的灵魂。

1.走近作者

陶渊明(365—427),一名潜,字元亮,号五柳先生,谥号靖节先生。东晋末至南朝宋初的著名诗人、文学家、辞赋家、散文家,浔阳柴桑(今江西九江)人。田园生活是陶渊明诗的主要题材,相关作品有《饮酒》《归园田居》《桃花源记》《归去来兮辞》《五柳先生传》等。

陶渊明少有“猛志逸四海,骞翮思远翥”[《杂诗》(其五)]的大志。孝武帝太元十八年(393),他怀着“大济苍生”的愿望,任江州祭酒。当时门阀制度森严,他因出身庶族而受人轻视,不久因“不堪吏职”辞官而归。

辞职回家不久,州里又来召他做主簿,不肯就职,在家中闲居六七年。

安帝隆安四年(400),他到荆州,投入桓玄门下做属吏。隆安五年冬天,因母丧辞职回家。元兴三年(404),他离家投入刘裕幕下任镇军参军。但是入幕不久,诸多黑暗现象使他感到失望,辞职隐居。

义熙元年(405)转入建威将军、江州刺史刘敬宣部任建威参军。同年三月,奉命赴建康替刘敬宣上表辞职。刘敬宣离职后,他也随之去职。

当年八月,在叔父陶逵的劝说下出任彭泽令。任职81天,传来了妹妹死于武昌的噩耗。彼时又正逢督邮来县巡视,县吏告诉他“应束带见之”,41岁的陶渊明不为五斗米折腰,愤然挂冠归田。

2.文体知识

田园诗,是我国古代诗歌中的重要一支,由陶渊明开创,他也是田园诗的重要代表作家。他的诗大部分取材于田园生活,有的接近口语,有的近似歌谣;有的直抒胸臆,抒发了诗人热爱躬耕生活之情。语言平淡而自然,朴实而又毫不缺乏色彩,给人一种清新、静谧、悠闲的感受。

3.名家点评

(1)欲仕则仕,不以求之为嫌;欲隐则隐,不以去之为高。饥则扣门而乞食;饱则鸡黍以迎客。古今贤之,贵其真也。——北宋文学家苏轼

(2)晋人多放达,独渊明有忧勤语,有自托语,有知足语,有悲愤语,有乐天安命语。

——清代诗人、学者沈德潜

(3)《归园田居》只是把他的实历感写出来,便成为最亲切有味之文。

——近代思想家、文学家梁启超

(4)陶渊明是整个中国文学传统上最和谐最完美的人物,他的生活方式和风格是简朴的,令人敬畏,使那些聪明与谙于世故的人自惭形秽。

——现代作家、学者林语堂

返 回

少无 适 俗韵,性本 爱 丘山。误落 尘网 中,一去 三十 年。

羁鸟 恋 旧林,池鱼 思 故渊。开荒 南野 际,守拙 归 园田。

方宅 十余 亩,草屋 八九 间。榆柳 荫 后檐,桃李 罗 堂前。

暧暧 远人 村,依依 墟里 烟。狗吠 深巷 中,鸡鸣 桑树 颠。

户庭 无 尘杂,虚室 有 余闲。久在 樊笼 里,复得 返 自然。

任务活动一 诵读全文,理解大意

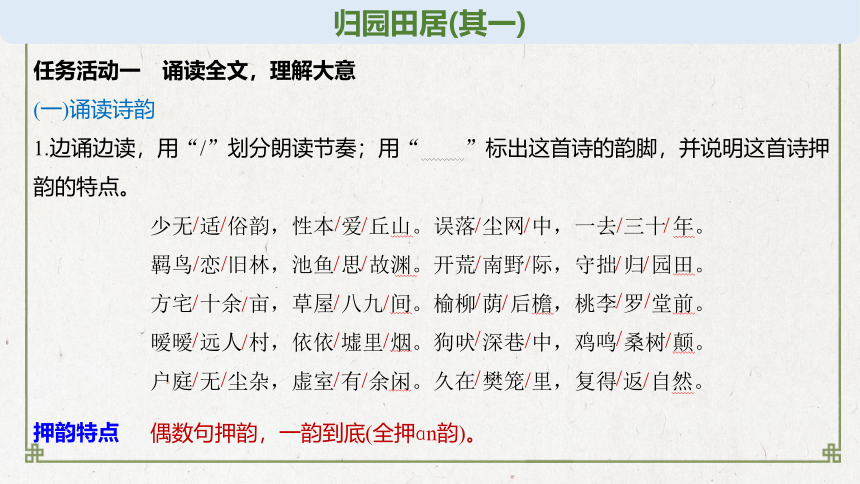

(一)诵读诗韵

1.边诵边读,用“/”划分朗读节奏;用“ ”标出这首诗的韵脚,并说明这首诗押韵的特点。

归园田居(其一)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

押韵特点

偶数句押韵,一韵到底(全押ɑn韵)。

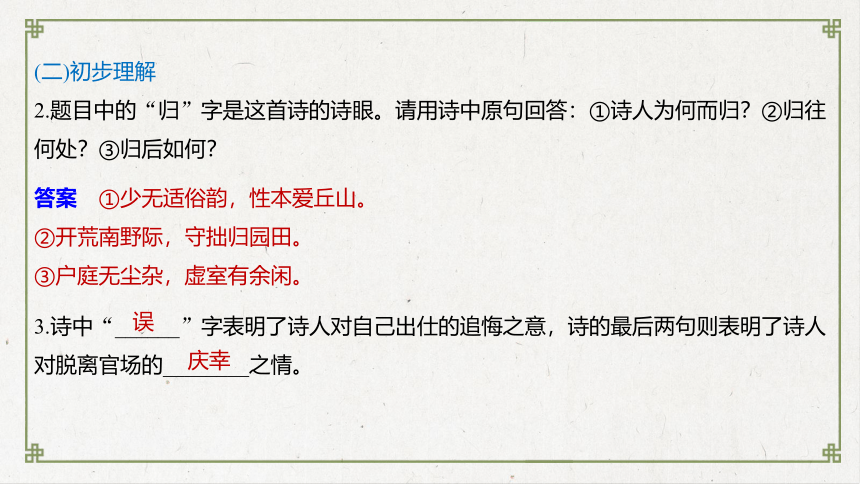

(二)初步理解

2.题目中的“归”字是这首诗的诗眼。请用诗中原句回答:①诗人为何而归?②归往何处?③归后如何?

答案 ①少无适俗韵,性本爱丘山。

②开荒南野际,守拙归园田。

③户庭无尘杂,虚室有余闲。

3.诗中“______”字表明了诗人对自己出仕的追悔之意,诗的最后两句则表明了诗人对脱离官场的________之情。

误

庆幸

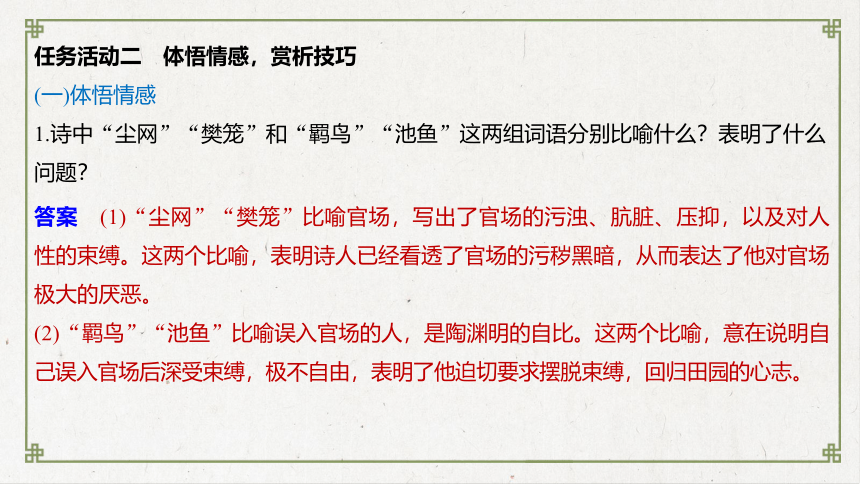

任务活动二 体悟情感,赏析技巧

(一)体悟情感

1.诗中“尘网”“樊笼”和“羁鸟”“池鱼”这两组词语分别比喻什么?表明了什么问题?

答案 (1)“尘网”“樊笼”比喻官场,写出了官场的污浊、肮脏、压抑,以及对人性的束缚。这两个比喻,表明诗人已经看透了官场的污秽黑暗,从而表达了他对官场极大的厌恶。

(2)“羁鸟”“池鱼”比喻误入官场的人,是陶渊明的自比。这两个比喻,意在说明自己误入官场后深受束缚,极不自由,表明了他迫切要求摆脱束缚,回归田园的心志。

2.“守拙归园田”中的“拙”指什么?为什么陶渊明要“守拙”?

答案 (1)“拙”即朴拙,含有原始本真的意思,与世俗的技巧相对。

(2)陶渊明要“守拙”,即强调自己不会顺应世俗的潮流,要坚守自己的纯真本性。

3.“虚室有余闲”中的“虚”是何意?这句诗作何理解?

答案 (1)“虚”有“空、虚空”之意,“虚室”即“陈设简陋的房子”。这句诗可以理解为:住在陈设简陋的房子里觉得很清闲。

(2)“室”还可解释为人的内心,“虚室”则有“空明的心境”之意。如此,这句诗就可以理解为:空明的心境使人拥有了闲适的情趣。

(二)赏析技巧

4.诗人在描写田园生活情景时选用了哪些意象?这些意象营造了怎样的意境?

答案 (1)诗人选用了方宅、草屋、榆柳、桃李、村庄、炊烟、狗吠、鸡鸣这些农村最常见的景物。

(2)这些景物营造了一种宁静安谧、淳朴自然的意境,使人深深地体味到诗人那淡泊恬静的生活追求。

5.诗人是如何描写田园美景的?请从写景顺序和艺术手法上分析。

答案 (1)先写近景,再写远景,远近结合。“方宅十余亩……桃李罗堂前”四句是近景,从自己的住宅写起。房舍简陋,可树影婆娑,于自然平淡之中显出恬静幽美。“暧暧远人村,依依墟里烟”两句是远景。远望村庄轮廓模糊,炊烟袅袅,一切都是安详的、舒缓的、柔和的。

(2)动静结合。整体的画面是静的,“榆柳荫后檐,桃李罗堂前”“户庭无尘杂,虚室有余闲”等表现出了乡村的宁静祥和之美。静景之中,又有动的画面:“依依墟里烟”“狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。”炊烟飘动,狗儿吠叫,鸡在树颠鸣叫,在静止的画面中多了许多动感,让这幅乡居图顿时生动活跃起来。

(3)白描手法。如“方宅十余亩,草屋八九间”,毫无粉饰之词,平易如话,但恰到好处地与诗意合拍。

相关链接——白描

白描原是中国画的一种技法,指描绘人物和花卉时用墨线勾勒物象,不着颜色。在文学创作上,白描作为一种表现手法,是指用最朴素简练的笔墨,不加烘托,描绘出鲜明生动的形象。

6.请从对色彩的捕捉和炼字的角度赏析“榆柳荫后檐,桃李罗堂前”两句诗。

答案 (1)榆和柳青翠的绿色,桃花鲜艳的红色,李花柔和的白色——很多颜色扑入眼帘,带着盎然的生命的气息。

(2)“荫”和“罗”两个字非常具有表现力。“荫”字写出了树木高大,枝叶繁茂,树荫浓密,遮住了浓烈的阳光,带给人一室的清凉。“罗”字写出了花儿很繁盛,层层叠叠的,竞相绽放。

1.读《短歌行》可知,曹操是积极入世的,是决心建立一番功业的。而读《归园田居(其一)》可知,陶渊明是厌恶俗世的,是逃避仕途的。请分析一下,他们二人不同的人生态度产生的原因。

答案 (1)二人人生态度的不同,源于各自的出身及地位。曹操作为汉末军阀,拥有巨大的权力和能量,他是曹魏政权的缔造者,是创造历史的英雄人物。处在这一位置上,自然是要把建立一番功业作为人生目标。而陶渊明出身于一般官宦家庭,家境一般,年轻时也曾胸怀大志,但动荡的社会、龌龊的官场却是他改变不了的。理想与现实形成了难以调和的矛盾,使其厌恶官场,向往自然。

(2)孟子说“穷则独善其身,达则兼济天下”,陶渊明和曹操的人生态度正是“穷”与“达”的体现。虽然,他们的选择不同,但归根结底,他们的“进”与“退”仍然是儒家思想在他们身上的体现。

2.放弃了自己年轻时的志向,最终选择归隐,你如何评价陶渊明的选择?你还能为他提供怎样的建议?

答案 (示例一)范仲淹在《岳阳楼记》中说“居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君”,“进亦忧,退亦忧”。我觉得坚守官员的职责,这才是一个负责任的知识分子。

(示例二)“当官不为民做主,不如回家卖红薯”,在官场当然应尽自己的努力为百姓谋福利,努力改变官场昏暗的状况,但是如果力量有限,不能做到,独善其身不失为一个很好的选择。

(示例三)孔子当年周游列国,自己的政治观点不被采纳,于是退而从教,弟子三千,贤者七十二人,使他的思想得以发扬光大。陶渊明可以像孔子一样,退而从教,兴办教育,培养人才,让学生去完成他未竟的事业。

3.先秦时代的诗歌以四言为主,到了汉代,五言诗逐渐发展兴盛起来。请对比阅读《短歌行》与《归园田居(其一)》,并简要分析一下,与四言诗相比,五言诗的优势体现在什么地方。

答案 (1)五言诗由于增加了一个字,内容的含量扩大,可以容纳更多的句子成分,从而能更好地叙事抒情。

(2)四言诗朗读时大抵以两个字为一组,显得较为单调、板滞。五言诗的朗读节奏可为“二二一”式、“二一二”式,组合方式较多,在同一首诗中可不断变换,有灵动之美。

(3)五言诗的句子组合方式多样,可以与感情的起伏转折相应。而四言诗句式较单调、板滞,其能适应的多为庄重、舒缓的感情,不能适应多种感情表达的需要。

(2)作者延读

菊花人生

一簇簇幽幽香菊在院子里静放,娇美的蝴蝶在花丛中翩翩起舞,山涧清泉一直流过家院门口。早上,雾色渐渐散去。透过微薄的阳光,一位老人拿着锄头,提着竹篮,向院中走去。“山气日夕佳,飞鸟相与还……”他吟唱诗句,步履悠闲地跨进了院子……他,便是陶渊明。

幽幽香菊与他为伴,下地耕耘自给自足。闲暇时,便以清泉沏上菊花茶,细细品味;农忙时,便与菊花相枕相依,乐在其中。陶渊明的确生活得自在,他的身上处处洋溢着与众不同的清闲与旷达!

可是,他真的活得像世人所说的那样,处于桃源之地,与世隔绝,别有洞天?可是,又有多少人能够充分地理解他那决然离开人人都认为是幸福生活的官场情怀?能够体悟出他那处在世俗纷争、虚伪污浊的官场中的苦痛与无奈?他明白,凭借一个人的能力,是根本无力挽回历史潮流的。既然这样,他就没有必要留恋,就只有选择愤然出世。也只有他自己明白,他走得无奈,走得悲伤,走得落寞,甚至还有几分凄凉。他痛恨自己的志向竟被这浑浊的世俗掩埋,他嗟叹自己的才华竟在这官场中不能充分地施展。他只有在内心矛盾,在内心痛苦,从而派生出外在的“菊花”情结,“菊花”人生。

于是,陶渊明希望自己“入”则清闲、自在,忘记一切,超凡脱俗,回归自然;“出”则大济天下,兼济贫穷百姓,以文穿透社会,抒写人生情怀。或许正因为他的抑郁和极度挣脱,使得他在战胜世俗、战胜自我的拼搏中,给了世人一种惊世骇俗的超然,一种出乎寻常、回归自然的超越自我的静美。

诗人对宇宙人生,须入乎其内,又须出乎其外。陶渊明“出乎”的,便是外在的豁达、潇洒;“入乎”的,似乎就几近于闲情、雅致了。我们常常只看到陶渊明简单的怡然自得、情趣盎然的“出乎其外”,却不知,他的思想挣扎、心情苦闷而复杂的“入乎其内”。或许有人说他超然,或许有人说他超傻,这些,相对于他而言都并不重要。在陶渊明的眼中,重要的是菊花,是对人生、对自然的真爱,是他对超越平常人生的与众不同的全部诠释。“采菊东篱下,悠然见南山”,让我们分明地看到了一个超凡脱俗的陶渊明,端一盅菊花茶,悠然地品味着他的菊花,“出”世与“入”世的统一!

【点评】 文章将陶渊明当时的生活情景再次展现在读者面前,将对陶渊明的描写与议论相结合,将陶渊明的生活态度与诗句名言相结合,显得纵横捭阖。陶渊明的归隐以及人们对他归隐的评说,可以说是莫衷一是。要跨越已有的历史定论,有自己的独特见解,那就需要经过一番认真的思考、独立的分析,有着内蕴深厚的语文功底才行。从这一点来看,作者表现不错。另外,文章善于描写,开篇勾勒出一幅陶渊明沉醉幽菊的素描,后来又刻意地描绘其洒脱的身影,让陶渊明的形象血肉丰满。文章语言流畅,富有辩证色彩,融哲思于深情之中,颇能打动人心,感染人,具有较强的表现力。

陶渊明

陶渊明是一位诗人,他向往祥和安宁、与世隔绝的世外桃源;陶渊明是一位隐士,他淡泊名利,陶然于耕种;陶渊明是一位耕者,他一生种菊、爱菊,活得像菊花一样高洁、飘逸。千年已过,我们还在回味那菊花的清香,品读那高洁的灵魂。

1.走近作者

陶渊明(365—427),一名潜,字元亮,号五柳先生,谥号靖节先生。东晋末至南朝宋初的著名诗人、文学家、辞赋家、散文家,浔阳柴桑(今江西九江)人。田园生活是陶渊明诗的主要题材,相关作品有《饮酒》《归园田居》《桃花源记》《归去来兮辞》《五柳先生传》等。

陶渊明少有“猛志逸四海,骞翮思远翥”[《杂诗》(其五)]的大志。孝武帝太元十八年(393),他怀着“大济苍生”的愿望,任江州祭酒。当时门阀制度森严,他因出身庶族而受人轻视,不久因“不堪吏职”辞官而归。

辞职回家不久,州里又来召他做主簿,不肯就职,在家中闲居六七年。

安帝隆安四年(400),他到荆州,投入桓玄门下做属吏。隆安五年冬天,因母丧辞职回家。元兴三年(404),他离家投入刘裕幕下任镇军参军。但是入幕不久,诸多黑暗现象使他感到失望,辞职隐居。

义熙元年(405)转入建威将军、江州刺史刘敬宣部任建威参军。同年三月,奉命赴建康替刘敬宣上表辞职。刘敬宣离职后,他也随之去职。

当年八月,在叔父陶逵的劝说下出任彭泽令。任职81天,传来了妹妹死于武昌的噩耗。彼时又正逢督邮来县巡视,县吏告诉他“应束带见之”,41岁的陶渊明不为五斗米折腰,愤然挂冠归田。

2.文体知识

田园诗,是我国古代诗歌中的重要一支,由陶渊明开创,他也是田园诗的重要代表作家。他的诗大部分取材于田园生活,有的接近口语,有的近似歌谣;有的直抒胸臆,抒发了诗人热爱躬耕生活之情。语言平淡而自然,朴实而又毫不缺乏色彩,给人一种清新、静谧、悠闲的感受。

3.名家点评

(1)欲仕则仕,不以求之为嫌;欲隐则隐,不以去之为高。饥则扣门而乞食;饱则鸡黍以迎客。古今贤之,贵其真也。——北宋文学家苏轼

(2)晋人多放达,独渊明有忧勤语,有自托语,有知足语,有悲愤语,有乐天安命语。

——清代诗人、学者沈德潜

(3)《归园田居》只是把他的实历感写出来,便成为最亲切有味之文。

——近代思想家、文学家梁启超

(4)陶渊明是整个中国文学传统上最和谐最完美的人物,他的生活方式和风格是简朴的,令人敬畏,使那些聪明与谙于世故的人自惭形秽。

——现代作家、学者林语堂

返 回

少无 适 俗韵,性本 爱 丘山。误落 尘网 中,一去 三十 年。

羁鸟 恋 旧林,池鱼 思 故渊。开荒 南野 际,守拙 归 园田。

方宅 十余 亩,草屋 八九 间。榆柳 荫 后檐,桃李 罗 堂前。

暧暧 远人 村,依依 墟里 烟。狗吠 深巷 中,鸡鸣 桑树 颠。

户庭 无 尘杂,虚室 有 余闲。久在 樊笼 里,复得 返 自然。

任务活动一 诵读全文,理解大意

(一)诵读诗韵

1.边诵边读,用“/”划分朗读节奏;用“ ”标出这首诗的韵脚,并说明这首诗押韵的特点。

归园田居(其一)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

押韵特点

偶数句押韵,一韵到底(全押ɑn韵)。

(二)初步理解

2.题目中的“归”字是这首诗的诗眼。请用诗中原句回答:①诗人为何而归?②归往何处?③归后如何?

答案 ①少无适俗韵,性本爱丘山。

②开荒南野际,守拙归园田。

③户庭无尘杂,虚室有余闲。

3.诗中“______”字表明了诗人对自己出仕的追悔之意,诗的最后两句则表明了诗人对脱离官场的________之情。

误

庆幸

任务活动二 体悟情感,赏析技巧

(一)体悟情感

1.诗中“尘网”“樊笼”和“羁鸟”“池鱼”这两组词语分别比喻什么?表明了什么问题?

答案 (1)“尘网”“樊笼”比喻官场,写出了官场的污浊、肮脏、压抑,以及对人性的束缚。这两个比喻,表明诗人已经看透了官场的污秽黑暗,从而表达了他对官场极大的厌恶。

(2)“羁鸟”“池鱼”比喻误入官场的人,是陶渊明的自比。这两个比喻,意在说明自己误入官场后深受束缚,极不自由,表明了他迫切要求摆脱束缚,回归田园的心志。

2.“守拙归园田”中的“拙”指什么?为什么陶渊明要“守拙”?

答案 (1)“拙”即朴拙,含有原始本真的意思,与世俗的技巧相对。

(2)陶渊明要“守拙”,即强调自己不会顺应世俗的潮流,要坚守自己的纯真本性。

3.“虚室有余闲”中的“虚”是何意?这句诗作何理解?

答案 (1)“虚”有“空、虚空”之意,“虚室”即“陈设简陋的房子”。这句诗可以理解为:住在陈设简陋的房子里觉得很清闲。

(2)“室”还可解释为人的内心,“虚室”则有“空明的心境”之意。如此,这句诗就可以理解为:空明的心境使人拥有了闲适的情趣。

(二)赏析技巧

4.诗人在描写田园生活情景时选用了哪些意象?这些意象营造了怎样的意境?

答案 (1)诗人选用了方宅、草屋、榆柳、桃李、村庄、炊烟、狗吠、鸡鸣这些农村最常见的景物。

(2)这些景物营造了一种宁静安谧、淳朴自然的意境,使人深深地体味到诗人那淡泊恬静的生活追求。

5.诗人是如何描写田园美景的?请从写景顺序和艺术手法上分析。

答案 (1)先写近景,再写远景,远近结合。“方宅十余亩……桃李罗堂前”四句是近景,从自己的住宅写起。房舍简陋,可树影婆娑,于自然平淡之中显出恬静幽美。“暧暧远人村,依依墟里烟”两句是远景。远望村庄轮廓模糊,炊烟袅袅,一切都是安详的、舒缓的、柔和的。

(2)动静结合。整体的画面是静的,“榆柳荫后檐,桃李罗堂前”“户庭无尘杂,虚室有余闲”等表现出了乡村的宁静祥和之美。静景之中,又有动的画面:“依依墟里烟”“狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。”炊烟飘动,狗儿吠叫,鸡在树颠鸣叫,在静止的画面中多了许多动感,让这幅乡居图顿时生动活跃起来。

(3)白描手法。如“方宅十余亩,草屋八九间”,毫无粉饰之词,平易如话,但恰到好处地与诗意合拍。

相关链接——白描

白描原是中国画的一种技法,指描绘人物和花卉时用墨线勾勒物象,不着颜色。在文学创作上,白描作为一种表现手法,是指用最朴素简练的笔墨,不加烘托,描绘出鲜明生动的形象。

6.请从对色彩的捕捉和炼字的角度赏析“榆柳荫后檐,桃李罗堂前”两句诗。

答案 (1)榆和柳青翠的绿色,桃花鲜艳的红色,李花柔和的白色——很多颜色扑入眼帘,带着盎然的生命的气息。

(2)“荫”和“罗”两个字非常具有表现力。“荫”字写出了树木高大,枝叶繁茂,树荫浓密,遮住了浓烈的阳光,带给人一室的清凉。“罗”字写出了花儿很繁盛,层层叠叠的,竞相绽放。

1.读《短歌行》可知,曹操是积极入世的,是决心建立一番功业的。而读《归园田居(其一)》可知,陶渊明是厌恶俗世的,是逃避仕途的。请分析一下,他们二人不同的人生态度产生的原因。

答案 (1)二人人生态度的不同,源于各自的出身及地位。曹操作为汉末军阀,拥有巨大的权力和能量,他是曹魏政权的缔造者,是创造历史的英雄人物。处在这一位置上,自然是要把建立一番功业作为人生目标。而陶渊明出身于一般官宦家庭,家境一般,年轻时也曾胸怀大志,但动荡的社会、龌龊的官场却是他改变不了的。理想与现实形成了难以调和的矛盾,使其厌恶官场,向往自然。

(2)孟子说“穷则独善其身,达则兼济天下”,陶渊明和曹操的人生态度正是“穷”与“达”的体现。虽然,他们的选择不同,但归根结底,他们的“进”与“退”仍然是儒家思想在他们身上的体现。

2.放弃了自己年轻时的志向,最终选择归隐,你如何评价陶渊明的选择?你还能为他提供怎样的建议?

答案 (示例一)范仲淹在《岳阳楼记》中说“居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君”,“进亦忧,退亦忧”。我觉得坚守官员的职责,这才是一个负责任的知识分子。

(示例二)“当官不为民做主,不如回家卖红薯”,在官场当然应尽自己的努力为百姓谋福利,努力改变官场昏暗的状况,但是如果力量有限,不能做到,独善其身不失为一个很好的选择。

(示例三)孔子当年周游列国,自己的政治观点不被采纳,于是退而从教,弟子三千,贤者七十二人,使他的思想得以发扬光大。陶渊明可以像孔子一样,退而从教,兴办教育,培养人才,让学生去完成他未竟的事业。

3.先秦时代的诗歌以四言为主,到了汉代,五言诗逐渐发展兴盛起来。请对比阅读《短歌行》与《归园田居(其一)》,并简要分析一下,与四言诗相比,五言诗的优势体现在什么地方。

答案 (1)五言诗由于增加了一个字,内容的含量扩大,可以容纳更多的句子成分,从而能更好地叙事抒情。

(2)四言诗朗读时大抵以两个字为一组,显得较为单调、板滞。五言诗的朗读节奏可为“二二一”式、“二一二”式,组合方式较多,在同一首诗中可不断变换,有灵动之美。

(3)五言诗的句子组合方式多样,可以与感情的起伏转折相应。而四言诗句式较单调、板滞,其能适应的多为庄重、舒缓的感情,不能适应多种感情表达的需要。

(2)作者延读

菊花人生

一簇簇幽幽香菊在院子里静放,娇美的蝴蝶在花丛中翩翩起舞,山涧清泉一直流过家院门口。早上,雾色渐渐散去。透过微薄的阳光,一位老人拿着锄头,提着竹篮,向院中走去。“山气日夕佳,飞鸟相与还……”他吟唱诗句,步履悠闲地跨进了院子……他,便是陶渊明。

幽幽香菊与他为伴,下地耕耘自给自足。闲暇时,便以清泉沏上菊花茶,细细品味;农忙时,便与菊花相枕相依,乐在其中。陶渊明的确生活得自在,他的身上处处洋溢着与众不同的清闲与旷达!

可是,他真的活得像世人所说的那样,处于桃源之地,与世隔绝,别有洞天?可是,又有多少人能够充分地理解他那决然离开人人都认为是幸福生活的官场情怀?能够体悟出他那处在世俗纷争、虚伪污浊的官场中的苦痛与无奈?他明白,凭借一个人的能力,是根本无力挽回历史潮流的。既然这样,他就没有必要留恋,就只有选择愤然出世。也只有他自己明白,他走得无奈,走得悲伤,走得落寞,甚至还有几分凄凉。他痛恨自己的志向竟被这浑浊的世俗掩埋,他嗟叹自己的才华竟在这官场中不能充分地施展。他只有在内心矛盾,在内心痛苦,从而派生出外在的“菊花”情结,“菊花”人生。

于是,陶渊明希望自己“入”则清闲、自在,忘记一切,超凡脱俗,回归自然;“出”则大济天下,兼济贫穷百姓,以文穿透社会,抒写人生情怀。或许正因为他的抑郁和极度挣脱,使得他在战胜世俗、战胜自我的拼搏中,给了世人一种惊世骇俗的超然,一种出乎寻常、回归自然的超越自我的静美。

诗人对宇宙人生,须入乎其内,又须出乎其外。陶渊明“出乎”的,便是外在的豁达、潇洒;“入乎”的,似乎就几近于闲情、雅致了。我们常常只看到陶渊明简单的怡然自得、情趣盎然的“出乎其外”,却不知,他的思想挣扎、心情苦闷而复杂的“入乎其内”。或许有人说他超然,或许有人说他超傻,这些,相对于他而言都并不重要。在陶渊明的眼中,重要的是菊花,是对人生、对自然的真爱,是他对超越平常人生的与众不同的全部诠释。“采菊东篱下,悠然见南山”,让我们分明地看到了一个超凡脱俗的陶渊明,端一盅菊花茶,悠然地品味着他的菊花,“出”世与“入”世的统一!

【点评】 文章将陶渊明当时的生活情景再次展现在读者面前,将对陶渊明的描写与议论相结合,将陶渊明的生活态度与诗句名言相结合,显得纵横捭阖。陶渊明的归隐以及人们对他归隐的评说,可以说是莫衷一是。要跨越已有的历史定论,有自己的独特见解,那就需要经过一番认真的思考、独立的分析,有着内蕴深厚的语文功底才行。从这一点来看,作者表现不错。另外,文章善于描写,开篇勾勒出一幅陶渊明沉醉幽菊的素描,后来又刻意地描绘其洒脱的身影,让陶渊明的形象血肉丰满。文章语言流畅,富有辩证色彩,融哲思于深情之中,颇能打动人心,感染人,具有较强的表现力。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读