北师大版九年级下册 1.5《三角函数的应用》教学设计 课件(共22张ppt)

文档属性

| 名称 | 北师大版九年级下册 1.5《三角函数的应用》教学设计 课件(共22张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 530.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2020-12-03 11:55:53 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

1.5《三角函数的应用》

教学设计

(北师大九年级数学下册)

一、指导思想与理论依据

《数学课程标准》指出:义务教育阶段的数学课程不仅要考虑数学自身的特点,更应遵循学生学习数学的心理规律,强调从学生已有的生活经验出发,让学生亲身经历将实际问题抽象成数学模型并进行解释与应用的过程,进而使学生获得对数学理解的同时,在思维能力、情感态度与价值观等多方面得到进步和发展。

《数学课程标准》要求是:“能用锐角三角函数解直角三角形,能用相关知识解决一些简单的实际问题”本节知识以及后一节的“利用三角函数测高”正式落实标准中的“能用相关知识解决一些简单的实际问题”而编排的。

二、教学背景分析

教学内容分析:本节内容属于是在直角三角形中边角之间关系学习之后的简单运用,是《数学课程标准》中“图形与几何”领域的“图形变化”中的重要内容,本节课主要研究利用锐角三角函数解决实际问题。

学生情况分析:学生已经学习了直角三角形中量与量之间关系,并能够利用这些关系,在直角三角形中进行一些简单计算,并且能根据生活中的一些情景,用所学知识解决一些简单的实际问题,初步具备了一些活动经验。本节知识是利用锐角三角函数解决较为复杂的实际问题,难度有所增加,学生在探究和解决实际问题时,会出现审题不清,锐角三角函数定义理解不清,不能选择合适的锐角三角函数,计算错误等问题。

三、教学目标的确定

结合教材内容和学生的实际情况,我从知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三方面确定本节课的教学目标:

1.能够把实际问题转化为数学问题,能够借助于计算器进行有关三角函数的计算,并能对结果的意义进行说明.

2.经历探索船是否有触礁危险,求塔高等过程,进一步体会三角函数生活实际问题的应用,感受数形结合的思想.

3.通过问题情境的创设和引导学生主动探究,主动参与,体会数学的应用意识,同时体验成功的快乐,培养学生的合作精神和求真务实的科学态度.

四、教学重点和难点

重点:进一步体会三角函数在解决问题过程中的作用,发展学生数学应用意识和解决问题的能力.

难点:灵活将实际问题转化为数学问题,建立数学模型,并选择适当三角函数来解决.

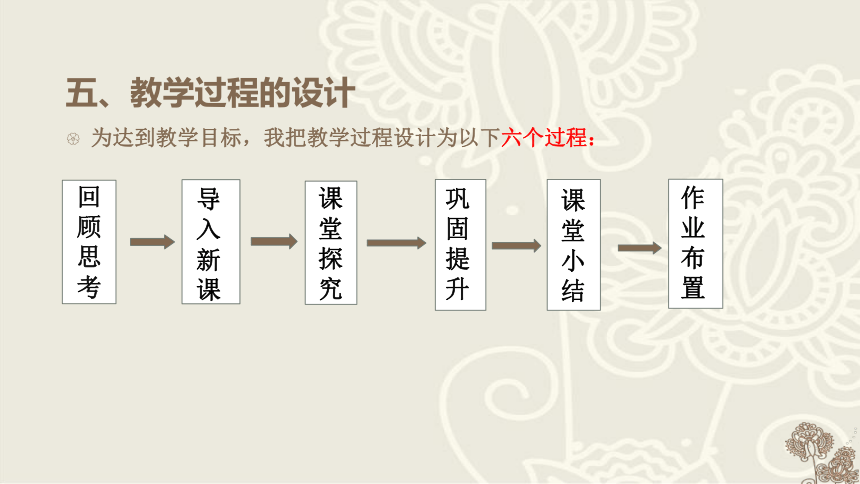

五、教学过程的设计

为达到教学目标,我把教学过程设计为以下六个过程:

回顾思考

导

入

新

课

课

堂

探究

巩

固

提

升

课

堂

小

结

作

业

布

置

六、教学过程

1.

在直角三角形中,两条直角边与斜边之间有什么数量关系?两个锐角呢?三边与锐角呢?

2.

30°、45°、60°角的三角函数值各是多少?

(一)回顾思考:

设计意图:通过(1)、(2)的复习,进一步夯实学生对解直角三角形和特殊三角函数值知识的记忆与理解,为本节知识的探索奠定良好的基础。

方式:(出示PPT)先让学生回忆,然后在组内互相提问;

预期效果:通过对旧知识的回顾,使学生获得成功的喜悦,调动了学生的学习热情,提升学生的合作交流能力。

(二)导入新课

直角三角形就像一个万花筒,为我们展现出了一个色彩斑澜的世界.我们在欣赏了它神秘的“勾股”、知道了它的边的关系后,接着又为我们展现了在它的世界中的边角关系,它使我们现实生活中不可能实现的问题,都可迎刃而解.它在航海、工程等测量问题中有着广泛应用,例如测旗杆的高度、树的高度、塔高等.本节课我们将进一步研究用锐角三角函数知识解决生活中的相关问题。

设计意图:让学生了解直角三角形功能之强大,利用直角三角形可以解决生活中的与之相关的问题;

方式:教师口述;

预期效果:通过导入内容的口述,引起学生学习兴趣,调动学生学习积极性,为学生学好本节课的知识做好思想准备。

(三)课堂探究

【探究】一、下面我们就来看一个问题.(时间分配:大约12分钟)

如图,海中有一个小岛A,该岛四周10海里内有暗礁.今有货轮由西向东航行,开始在A岛南偏西55°的B处,往东行驶20海里后,到达该岛的南偏西25°的C处,之后,货轮继续往东航行,你认为货轮继续向东航行途中会有触礁的危险吗?你是如何想的?与同伴进行交流.

(提示:怎么判断货轮是否会有触礁危险?需要比较哪些量)

设计意图:(课本19页的情景引入)通过情景一学习,引导学生会审题,确定解答的方案,体会将实际问题数学化,并利用锐角三角函数知识以及方程来此解决问题;学生通过自主学习与合作探究,培养合作交流能力,提高学生分析问题解决问题的能力。

探究一

探究方式:学生自主学习,小组交流展示,教师点拨;(提出问题:1.怎么判断货轮是否会有触礁危险?需要比较哪些量?2.你能根据题意在课本图1--13中标出方位角55°、25°分别是哪个角吗?3.如何根据图形选择合适的锐角三角函数来表示BD、CD?)

预期效果:探究一的难点是在不同的三角形中,根据三角函数的定义表示出BD,CD,然后再利用BD-CD=20列出方程,并求解方程,从而解决实际问题。教师巡视,及时发现学生出现的问题。学生在解决此问题时会出现以下问题:(1)审题不清、方位角找不准;(2)解答过程不规范;(3)计算出现错误等;在解决探究一的问题时要给足时间,让学生将错误充分的暴露出来,教师及时纠正点拨,帮助学生分析错误原因,最后形成完整规范的解题过程。

探究小结:

解题思路导图

设计意图:及时对探究一进行小结,帮助学生理清思路,让学生初步找到解决此类问题的方法,为解决以下两个问题提供参考方法。

探究二:

小明想测量塔CD的高度.他在A处仰望塔顶,测得仰角为30°,再往塔的方向前进50m至B处,测得仰角为60°,那么该塔有多高?(小明的身高忽略不计,结果精确到1m)

探究二

设计意图:通过探究二学习,让学生进一步体会将实际问题数学化,类比探究一,并能选择适当的锐角三角函数知识来解决问题;

探究方式:学生自主学习,小组交流展示,教师点拨;(提出问题:1.你能根据题意在课本图1--14中标出仰角30°、60°吗?2.如何根据图形选择合适的锐角三角函数来表示AC、BC?3.还有其他方法吗?)

预期效果:在学习探究二时,大部分学生会发现,探究二与探究一不同之处在于已知角的位置有所变化,基本图形是一样的,学生会根据已有的活动经验,模仿探究一解决此问题,但会有个别学生会运用更为简单的方法,利用AB=BC=50cm,然后在Rt△ABC用三角函数直接求出DC长.

探究三:

某商场准备改善原有楼梯的安全性能,把倾角由原来的40°减至35°,已知原楼梯的长度为4m,调整后的楼梯会加长多少?楼梯多占多长一段地面?(结果精确到0.01m)

(提示:楼层高度不变)

探究三

设计意图:经过探究三的学习,让学生进一步体会在不同的问题情境中,根据不同的已知条件,选择合适的锐角三角函数知识解决实际问题。

探究方式:学生自主学习,小组交流展示,教师点拨;(提出问题:1.你能根据题意正确画出图形吗?2.如何根据图形选择合适的锐角三角函数解决实际问题?)

预期效果:探究一、二课本中都画出了图形,而探究三需要学生自主审题并画图,在此教师要给于提示:楼层高度不变,以便学生准确的画出图形。大部分学生都能解决此问题。

探究小结:

通过三个具体的实际问题,让学生观察并思考:在解决这三个问题时,方法有何异同?这三个问题的基本图形模型是一样的(不妨说成“两角加一段”),只是已知条件有些变化,要结合具体图形及条件选择适当的锐角三角函数知识来解决问题。

设计意图:使学生会利用类比的方法,比较解决这三种问题的方法,提高学生分析问题解决问题的能力,并使学生学会反思总结,提升学生归纳总结能力。

(四)巩固提升

(一)随堂练习:第1题

(二)选做:我市准备在相距2千米的A、B两工厂间修一条笔直的公路,但在B地北偏东60°方向、A地北偏西45°方向的C处,有一个半径为0.6千米的住宅小区(见下图),问修筑公路时,这个小区是否有居民需要搬迁?

(四)巩固提升

设计意图:巩固提升分为两部分,旨在使不同层次的学生通过本节课学习都能有所收获,并能及时反馈本节课的学习效果;

方式:课堂检测,教师巡视批改,及时发现问题;

预期效果:通过上面的学习,学生已经初步具有了解决此类问题的活动经验,大部分学生能够解决问题,在此要注意规范学生的解题过程。

(五)课堂小结:

本节课我们运用三角函数解决了与直角三角形有关的实际问题,并将实际问题数学化,然后构造直角三角形,构建三角函数模型建立方程从而解决问题,进一步提高了我们分析和解决问题的能力。请各位同学谈谈本节课你的收获与疑惑,并与同伴交流。

设计意图:通过课堂小结,使学生知道学习本节课知识后有哪些收获,能力方面有哪些提高,顾进一步巩固知识,将新知识纳入到学生个人已有的知识体系中。

方式:学生先思考再交流,教师补充。

预期效果:学生通过回顾本节课知识时可能是碎片式,教师要系统性网络式的给学生总结一下,使学生明确解决此类问题的思路及方法。

(六)作业布置:

习题1.6:第2、3、4题

设计意图:通过课后练习进一步巩固本节知识。

教学设计说明:

利用锐角三角函数解决实际问题,是九年级下册第一章《直角三角形的边角关系》的重要内容,很多实际应用问题都穿插于各节内容之中。这章前几节内容中,学生已经初步会学会利用锐角三角函数解决比较简单的实际问题,所以原来在设计这节课时,通过复习直角三角形的知识后,对课本中呈现的三个问题进行简单的探究和讲解,这样学生可能只会解决课本中的三个问题,学到的知识没有得到提升升华。现在在设计本节课时,考虑到我的课题研究《提高九年级学生数学课堂笔记有效性的策略研究》,对于课本中的三个实际问题,设计时增加了及时归纳总结,并引导学生做好笔记(比如:探究一后的解题思路导图等),这样可以更好地帮助学生理清思路,有助于学生更好的解决此类实际问题。

这节课的亮点是充分发挥学生的积极主动性,让学生进行自主学习,合作交流,引导学生做好课堂笔记。还需要改进的地方:在解决三个探究问题时,要给足学生探究的时间,教师在点拨时,要简练准确。

敬请批评指正!

谢谢!

1.5《三角函数的应用》

教学设计

(北师大九年级数学下册)

一、指导思想与理论依据

《数学课程标准》指出:义务教育阶段的数学课程不仅要考虑数学自身的特点,更应遵循学生学习数学的心理规律,强调从学生已有的生活经验出发,让学生亲身经历将实际问题抽象成数学模型并进行解释与应用的过程,进而使学生获得对数学理解的同时,在思维能力、情感态度与价值观等多方面得到进步和发展。

《数学课程标准》要求是:“能用锐角三角函数解直角三角形,能用相关知识解决一些简单的实际问题”本节知识以及后一节的“利用三角函数测高”正式落实标准中的“能用相关知识解决一些简单的实际问题”而编排的。

二、教学背景分析

教学内容分析:本节内容属于是在直角三角形中边角之间关系学习之后的简单运用,是《数学课程标准》中“图形与几何”领域的“图形变化”中的重要内容,本节课主要研究利用锐角三角函数解决实际问题。

学生情况分析:学生已经学习了直角三角形中量与量之间关系,并能够利用这些关系,在直角三角形中进行一些简单计算,并且能根据生活中的一些情景,用所学知识解决一些简单的实际问题,初步具备了一些活动经验。本节知识是利用锐角三角函数解决较为复杂的实际问题,难度有所增加,学生在探究和解决实际问题时,会出现审题不清,锐角三角函数定义理解不清,不能选择合适的锐角三角函数,计算错误等问题。

三、教学目标的确定

结合教材内容和学生的实际情况,我从知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三方面确定本节课的教学目标:

1.能够把实际问题转化为数学问题,能够借助于计算器进行有关三角函数的计算,并能对结果的意义进行说明.

2.经历探索船是否有触礁危险,求塔高等过程,进一步体会三角函数生活实际问题的应用,感受数形结合的思想.

3.通过问题情境的创设和引导学生主动探究,主动参与,体会数学的应用意识,同时体验成功的快乐,培养学生的合作精神和求真务实的科学态度.

四、教学重点和难点

重点:进一步体会三角函数在解决问题过程中的作用,发展学生数学应用意识和解决问题的能力.

难点:灵活将实际问题转化为数学问题,建立数学模型,并选择适当三角函数来解决.

五、教学过程的设计

为达到教学目标,我把教学过程设计为以下六个过程:

回顾思考

导

入

新

课

课

堂

探究

巩

固

提

升

课

堂

小

结

作

业

布

置

六、教学过程

1.

在直角三角形中,两条直角边与斜边之间有什么数量关系?两个锐角呢?三边与锐角呢?

2.

30°、45°、60°角的三角函数值各是多少?

(一)回顾思考:

设计意图:通过(1)、(2)的复习,进一步夯实学生对解直角三角形和特殊三角函数值知识的记忆与理解,为本节知识的探索奠定良好的基础。

方式:(出示PPT)先让学生回忆,然后在组内互相提问;

预期效果:通过对旧知识的回顾,使学生获得成功的喜悦,调动了学生的学习热情,提升学生的合作交流能力。

(二)导入新课

直角三角形就像一个万花筒,为我们展现出了一个色彩斑澜的世界.我们在欣赏了它神秘的“勾股”、知道了它的边的关系后,接着又为我们展现了在它的世界中的边角关系,它使我们现实生活中不可能实现的问题,都可迎刃而解.它在航海、工程等测量问题中有着广泛应用,例如测旗杆的高度、树的高度、塔高等.本节课我们将进一步研究用锐角三角函数知识解决生活中的相关问题。

设计意图:让学生了解直角三角形功能之强大,利用直角三角形可以解决生活中的与之相关的问题;

方式:教师口述;

预期效果:通过导入内容的口述,引起学生学习兴趣,调动学生学习积极性,为学生学好本节课的知识做好思想准备。

(三)课堂探究

【探究】一、下面我们就来看一个问题.(时间分配:大约12分钟)

如图,海中有一个小岛A,该岛四周10海里内有暗礁.今有货轮由西向东航行,开始在A岛南偏西55°的B处,往东行驶20海里后,到达该岛的南偏西25°的C处,之后,货轮继续往东航行,你认为货轮继续向东航行途中会有触礁的危险吗?你是如何想的?与同伴进行交流.

(提示:怎么判断货轮是否会有触礁危险?需要比较哪些量)

设计意图:(课本19页的情景引入)通过情景一学习,引导学生会审题,确定解答的方案,体会将实际问题数学化,并利用锐角三角函数知识以及方程来此解决问题;学生通过自主学习与合作探究,培养合作交流能力,提高学生分析问题解决问题的能力。

探究一

探究方式:学生自主学习,小组交流展示,教师点拨;(提出问题:1.怎么判断货轮是否会有触礁危险?需要比较哪些量?2.你能根据题意在课本图1--13中标出方位角55°、25°分别是哪个角吗?3.如何根据图形选择合适的锐角三角函数来表示BD、CD?)

预期效果:探究一的难点是在不同的三角形中,根据三角函数的定义表示出BD,CD,然后再利用BD-CD=20列出方程,并求解方程,从而解决实际问题。教师巡视,及时发现学生出现的问题。学生在解决此问题时会出现以下问题:(1)审题不清、方位角找不准;(2)解答过程不规范;(3)计算出现错误等;在解决探究一的问题时要给足时间,让学生将错误充分的暴露出来,教师及时纠正点拨,帮助学生分析错误原因,最后形成完整规范的解题过程。

探究小结:

解题思路导图

设计意图:及时对探究一进行小结,帮助学生理清思路,让学生初步找到解决此类问题的方法,为解决以下两个问题提供参考方法。

探究二:

小明想测量塔CD的高度.他在A处仰望塔顶,测得仰角为30°,再往塔的方向前进50m至B处,测得仰角为60°,那么该塔有多高?(小明的身高忽略不计,结果精确到1m)

探究二

设计意图:通过探究二学习,让学生进一步体会将实际问题数学化,类比探究一,并能选择适当的锐角三角函数知识来解决问题;

探究方式:学生自主学习,小组交流展示,教师点拨;(提出问题:1.你能根据题意在课本图1--14中标出仰角30°、60°吗?2.如何根据图形选择合适的锐角三角函数来表示AC、BC?3.还有其他方法吗?)

预期效果:在学习探究二时,大部分学生会发现,探究二与探究一不同之处在于已知角的位置有所变化,基本图形是一样的,学生会根据已有的活动经验,模仿探究一解决此问题,但会有个别学生会运用更为简单的方法,利用AB=BC=50cm,然后在Rt△ABC用三角函数直接求出DC长.

探究三:

某商场准备改善原有楼梯的安全性能,把倾角由原来的40°减至35°,已知原楼梯的长度为4m,调整后的楼梯会加长多少?楼梯多占多长一段地面?(结果精确到0.01m)

(提示:楼层高度不变)

探究三

设计意图:经过探究三的学习,让学生进一步体会在不同的问题情境中,根据不同的已知条件,选择合适的锐角三角函数知识解决实际问题。

探究方式:学生自主学习,小组交流展示,教师点拨;(提出问题:1.你能根据题意正确画出图形吗?2.如何根据图形选择合适的锐角三角函数解决实际问题?)

预期效果:探究一、二课本中都画出了图形,而探究三需要学生自主审题并画图,在此教师要给于提示:楼层高度不变,以便学生准确的画出图形。大部分学生都能解决此问题。

探究小结:

通过三个具体的实际问题,让学生观察并思考:在解决这三个问题时,方法有何异同?这三个问题的基本图形模型是一样的(不妨说成“两角加一段”),只是已知条件有些变化,要结合具体图形及条件选择适当的锐角三角函数知识来解决问题。

设计意图:使学生会利用类比的方法,比较解决这三种问题的方法,提高学生分析问题解决问题的能力,并使学生学会反思总结,提升学生归纳总结能力。

(四)巩固提升

(一)随堂练习:第1题

(二)选做:我市准备在相距2千米的A、B两工厂间修一条笔直的公路,但在B地北偏东60°方向、A地北偏西45°方向的C处,有一个半径为0.6千米的住宅小区(见下图),问修筑公路时,这个小区是否有居民需要搬迁?

(四)巩固提升

设计意图:巩固提升分为两部分,旨在使不同层次的学生通过本节课学习都能有所收获,并能及时反馈本节课的学习效果;

方式:课堂检测,教师巡视批改,及时发现问题;

预期效果:通过上面的学习,学生已经初步具有了解决此类问题的活动经验,大部分学生能够解决问题,在此要注意规范学生的解题过程。

(五)课堂小结:

本节课我们运用三角函数解决了与直角三角形有关的实际问题,并将实际问题数学化,然后构造直角三角形,构建三角函数模型建立方程从而解决问题,进一步提高了我们分析和解决问题的能力。请各位同学谈谈本节课你的收获与疑惑,并与同伴交流。

设计意图:通过课堂小结,使学生知道学习本节课知识后有哪些收获,能力方面有哪些提高,顾进一步巩固知识,将新知识纳入到学生个人已有的知识体系中。

方式:学生先思考再交流,教师补充。

预期效果:学生通过回顾本节课知识时可能是碎片式,教师要系统性网络式的给学生总结一下,使学生明确解决此类问题的思路及方法。

(六)作业布置:

习题1.6:第2、3、4题

设计意图:通过课后练习进一步巩固本节知识。

教学设计说明:

利用锐角三角函数解决实际问题,是九年级下册第一章《直角三角形的边角关系》的重要内容,很多实际应用问题都穿插于各节内容之中。这章前几节内容中,学生已经初步会学会利用锐角三角函数解决比较简单的实际问题,所以原来在设计这节课时,通过复习直角三角形的知识后,对课本中呈现的三个问题进行简单的探究和讲解,这样学生可能只会解决课本中的三个问题,学到的知识没有得到提升升华。现在在设计本节课时,考虑到我的课题研究《提高九年级学生数学课堂笔记有效性的策略研究》,对于课本中的三个实际问题,设计时增加了及时归纳总结,并引导学生做好笔记(比如:探究一后的解题思路导图等),这样可以更好地帮助学生理清思路,有助于学生更好的解决此类实际问题。

这节课的亮点是充分发挥学生的积极主动性,让学生进行自主学习,合作交流,引导学生做好课堂笔记。还需要改进的地方:在解决三个探究问题时,要给足学生探究的时间,教师在点拨时,要简练准确。

敬请批评指正!

谢谢!