人教版高中物理选修3-5课件19.7-19.8核聚变粒子和宇宙(共40张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中物理选修3-5课件19.7-19.8核聚变粒子和宇宙(共40张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-12-03 08:27:57 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

7

核聚变

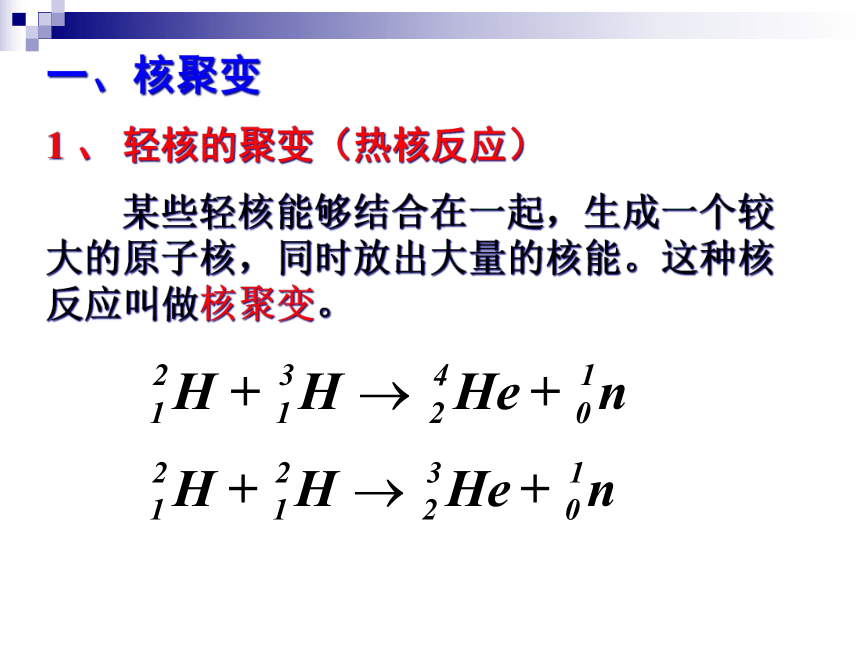

一、核聚变

1

、

轻核的聚变(热核反应)

某些轻核能够结合在一起,生成一个较大的原子核,同时放出大量的核能。这种核反应叫做核聚变。

一、核聚变

3、发生聚变的条件:

要使原子核间的距离达到10-15m

4、实现的方法有:

1)用加速器加速原子核;

2)把原子核加热到很高的温度;

不经济

需要克服极大的库仑斥力,因此必须让轻核具有很大的动能。

几百万K高温

聚变反应又叫热核反应

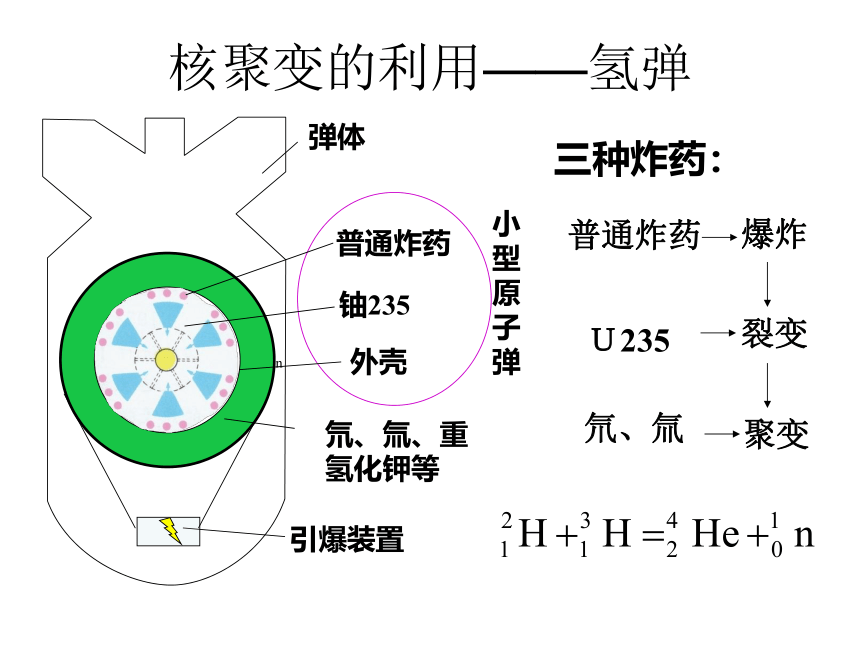

核聚变的利用——氢弹

核聚变的利用——氢弹

弹体

引爆装置

小型原子弹

三种炸药:

普通炸药

U235

氘、氚

爆炸

裂变

聚变

氘、氚、重氢化钾等

铀235

外壳

普通炸药

世界第一颗氢弹——麦克

我国第一颗氢弹爆炸成功

氢弹爆炸形成的磨姑云

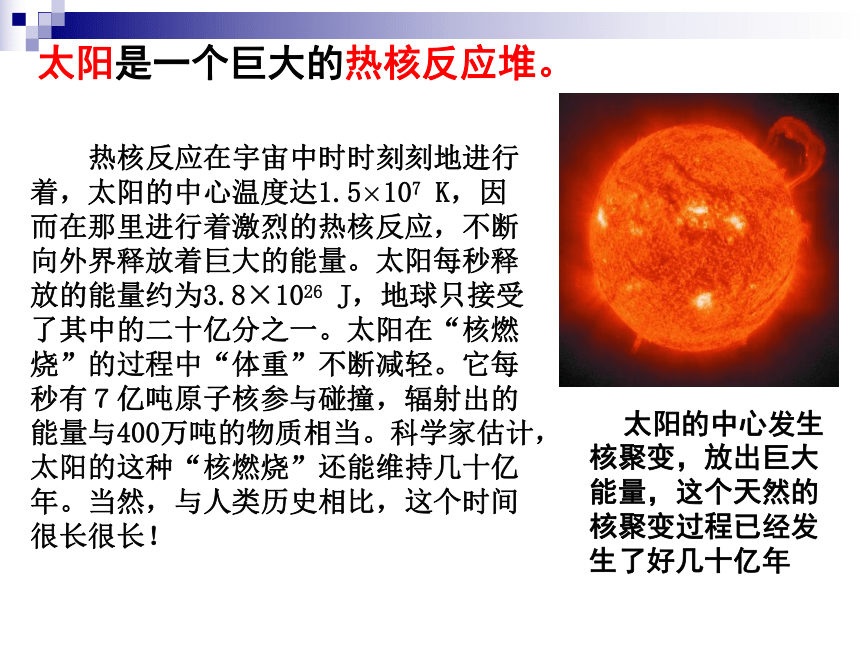

太阳是一个巨大的热核反应堆。

热核反应在宇宙中时时刻刻地进行着,太阳的中心温度达1.5×107

K,因而在那里进行着激烈的热核反应,不断向外界释放着巨大的能量。太阳每秒释放的能量约为3.8×1026

J,地球只接受了其中的二十亿分之一。太阳在“核燃烧”的过程中“体重”不断减轻。它每秒有7亿吨原子核参与碰撞,辐射出的能量与400万吨的物质相当。科学家估计,太阳的这种“核燃烧”还能维持几十亿年。当然,与人类历史相比,这个时间很长很长!

太阳的中心发生核聚变,放出巨大能量,这个天然的核聚变过程已经发生了好几十亿年

(1)轻核聚变产能效率高

1.聚变与裂变相比的优点:

(2)地球上聚变燃料的储量丰富

(3)轻核聚变更安全、清洁

(4)反应中放射物质的处理较容易

相同的核燃料释放的能量多。常见的聚变反应平均每个核子放出的能量约3.3MeV,而裂变时平均每个核子释放的能量约为1MeV。

1L海水中大约有0.03g氘,大约有40多万亿吨氘。锂的储量有2000亿吨,用来制取氚足以满足聚变的需要。

实现核聚变需要高温,一旦出现故障,高温不能维持,反应就自动终止了。

氘和氚聚变反应中产生的氦是没有放射性的,放射性废物主要是泄漏的氚以及聚变时高速中子、质子与其他物质反应而生成的放射性物质,比裂变所生成的废物的数量少,容易处理。

二、受控热核反应——核聚变的利用

磁约束

带电粒子运动时在均匀磁场中会洛伦兹力的作用而不飞散,因此有可能利用磁场来约束参加反应的物质。

2.实现核聚变的难点:地球上没有任何容器能够经受如此高的温度。为了解决这个难题,科学家设想了两种方案:1.磁约束

2.惯性约束

用激光引发核聚变的设备

惯性约束

由于聚变反应的时间非常短,聚变物质因自身的惯性还来不及扩散就完成了核反应。在惯性约束下,可以用激光从各个方向照射参加反应的物质,使它们“挤”在一起发生反应。

8

粒子和宇宙

道尔顿(原子)

汤姆逊(电子)

卢瑟福(质子)

查德威克(中子)

盖尔曼(夸克)

一、“基本粒子”不基本

发现了电子、质子和中子后,许多人认为光

子和它们是组成物质的“基本粒子”。

逐渐发现了数以百计的不由质子、中子、电

子组成的新粒子;又发现质子、中子等本身

也有自己的复杂的结构。从20世纪后半期

起,就将“基本”二字去掉,统称为粒子。

19世纪末都认为原子是组成物质的最小微粒。

二、发现新粒子

20世纪30年代以来,人们在对宇宙射线的研

究中陆续发现了一些新的粒子。

1932年发现了正电子

1937年发现了

子

1947年发现了K介子和

介子

后来还发现了一些粒子,质量比质子的质

量大,叫做超子。

粒子加速器使带电粒子加速到很高的能量,有助于发现更多的新粒子。

反粒子

质量、寿命、自旋等物理性质相同而电荷等其

他性质相反的粒子。

电子

正电子

质子

反质子

粒子的分类

按照粒子与各种相互作用的不同关系,将粒子分为三类。

强子:参与强相互作用的粒子。例如:质子。强子又分为介子和重子两类。

轻子:不参与强相互作用的粒子。例如:电子和电子中微子、μ子和μ子中微子、τ子和τ子中微子。每种轻子都有对应的反粒子。τ子质量比核子大。现代实验还没有发现轻子的内部结构。

媒介子:传递各种相互作用的粒子。如:光子、中间玻色子、胶子。分别传递电磁相互作用、弱相互作用、强相互作用。

现在已经发现的粒子达到400多种。

三、夸克模型

1964年盖尔曼提出夸克的设想,认为强子由更基本的成分组成,这种成分叫做夸克。。

6种夸克:上夸克、下夸克、奇异夸克、粲夸克、底夸克、顶夸克。

夸克所带电荷分别为元电荷的

或

。

每种夸克都有对应的反夸克。

1995美国费米国家加速器实验室证实了顶夸克的存在。

到目前为止,人们已经从实验中发现了所有6种夸克及其反夸克存在的证据。

夸克模型指出电子电荷不再是电荷的最小单位,即存在分数电荷。

科学家直到今天都还未捕捉到自由的夸克。夸克不能以自由的状态单个出现,这种性质称为夸克的“禁闭”。能否解放被禁闭的夸克,是21世纪物理学面临的重大课题之一。

四、宇宙的演化

物理学中有一个非常有趣的现象:研究微观世界的粒子物理、量子理论,与研究宇宙的理论竟然相互沟通、相互支撑。

正如诺贝尔物理学奖获得者格拉肖所说:“隐藏在原子内心的,是宇宙结构的秘密。”

早在1929年,埃德温·哈勃作出了一个具有里程碑意义的发现,即不管你往哪个方向看,远处的星系正急速地远离我们而去。换言之,宇宙正在不断膨胀。这意味着,在早先星体相互之间更加靠近。事实上,似乎在大约100亿至200亿年之前的某一时刻,它们刚好在同一地方,所以哈勃的发现暗示存在一个叫做大爆炸的时刻,当时宇宙无限紧密。

大爆炸宇宙论

大爆炸理论

(The

Big

Bang

Theory)

宇宙从一个“奇点”爆炸产生

1948年,伽莫夫与他的两个学生——拉尔夫·阿尔菲和罗伯特·赫尔曼一道,提出了热大爆炸宇宙学模型。

大爆炸之后约10-44s,温度为1032K,产生了夸克、轻子、胶子等粒子。

大爆炸后约10-6s,温度下降到1013K,夸克构成了质子和中子等强子,成为强子时代。

再晚一些时候,温度下降到1011K,只剩下少量夸克,而自由的光子、中微子和电子等轻子大量存在,成为轻子时代。

温度下降到109K,中子和质子结合成氘核,并很快生成氦核,同时有氚核、氦3等其他轻核生成,成为核合成的时代。

大爆炸1万年之后,温度降到104K,宇宙由电子、质子和氦核的混合电离气体组成。

温度降到3000K,电子和质子复合成为中性的氢原子。

继续冷却,质子、电子、原子等与光子分离而逐步组成恒星和星系。

大爆炸理论的主要观点是认为我们的宇宙曾有

一段从热到冷的演化史。

早期只有

中子、质

子、中微

子等一些

基本粒子

形态的物

质。

当温度降

到几千度

时,辐射

减退,宇

宙间主要

是气态物

质。

温度下降

到

,

核合成的

时代。

继续冷却,

逐渐形成

恒星和星

系。

五、恒星的演化

大爆炸10万年后,温度下降到3000K,出现由中性原子构成的宇宙尘埃。

由于万有引力的作用,尘埃形成了气体状态的星云团。

星云团的进一步凝聚使得引力势能转化为内能,温度升高,到一定程度就开始发光,于是恒星诞生了。

恒星继续收缩、升温。当温度超过107K时,氢通过热核反应成为氦,核能以电磁波的形式向外辐射。辐射产生的向外的压力与引力产生的收缩压力平衡,星体稳定下来。太阳目前正处于这一阶段的中期,要再过50亿年才会转到另一个演化阶段。

当恒星核心部分的氢大部分聚变为氦以后,核反应变弱,辐射压力下降,星核在引力作用下再次收缩。

引力势能产生的热将使温度继续升高,发生氦核聚合成碳核的聚变反应,类似过程一波接一波继续下去,出现了氧、硅,直到铁等更重的元素。恒星多次膨胀与收缩,光度也反复变化。

各种热核反应不再发生时,辐射压力消失。星体在引力作用下进一步收缩,中心密度极大。

恒星的最后归宿与恒星的质量大小有关。

1、若恒星的质量小于1.4倍

太阳质量,演变为白矮星。

2、若恒星的质量为太阳质量

的1.4~2倍,演变为中子星。

3、恒星的质量更大时,演变

为黑洞。

恒星的演化

瞬间的绚烂——超新星爆发

对于大质量的恒星,由于引力巨大,氢烧完后,引力导致的坍缩会十分猛烈,这时,大量的能量瞬间爆发出来,恒星的亮度瞬间爆增上千万倍,乃至上百亿倍,这就是超新星爆发。一颗超新星在爆发时输出的能量可高达1043焦,这几乎相当于我们的太阳在100亿年时间里输出能量的总和。超新星爆发时,抛射物质的速度可达107m/s,超新星并不是新的星,而是恒星死亡的绽放。

金牛座蟹状星云是1054年爆发超新星的遗骸

大麦哲伦星云1987A超新星

恒星的演化

恒星的死亡——中子星

超新星爆发后,如果剩下的核的质量在1.44—2个太阳质量(奥本海默极限

)之间。巨大的引力使得电子的简并压力也不足以对抗,电子被压入原子核,整个恒星成为一个中子球,依靠中子的泡利不相容原理产生的简并压力对抗引力。它的直径只有10千米左右,其密度特别大,1立方厘米可达1亿吨以上,自转特别快。也叫脉冲星。

白矮星、地球和中子星大小的比较

诞生

稳定

衰老

归宿

练习

1、下列微粒按从大到小的顺序排列正确的是:

A、分子、夸克、质子、电子

B、分子、原子、电子、原子核

C、原子核、电子、质子、分子

D、分子、原子核、质子、夸克

D

17.(2004天津)

中子内有一个电荷量为+2e/3

的上夸克和两个电荷量为的

-1e/3

下夸克,一简单模型是三个夸克都在半径为r

的同一圆周上,如图1所示。图2给出的四幅图中,能正确表示出各夸克所受静电作用力的是:

A.

B.

C.

D.

B

AD

7

核聚变

一、核聚变

1

、

轻核的聚变(热核反应)

某些轻核能够结合在一起,生成一个较大的原子核,同时放出大量的核能。这种核反应叫做核聚变。

一、核聚变

3、发生聚变的条件:

要使原子核间的距离达到10-15m

4、实现的方法有:

1)用加速器加速原子核;

2)把原子核加热到很高的温度;

不经济

需要克服极大的库仑斥力,因此必须让轻核具有很大的动能。

几百万K高温

聚变反应又叫热核反应

核聚变的利用——氢弹

核聚变的利用——氢弹

弹体

引爆装置

小型原子弹

三种炸药:

普通炸药

U235

氘、氚

爆炸

裂变

聚变

氘、氚、重氢化钾等

铀235

外壳

普通炸药

世界第一颗氢弹——麦克

我国第一颗氢弹爆炸成功

氢弹爆炸形成的磨姑云

太阳是一个巨大的热核反应堆。

热核反应在宇宙中时时刻刻地进行着,太阳的中心温度达1.5×107

K,因而在那里进行着激烈的热核反应,不断向外界释放着巨大的能量。太阳每秒释放的能量约为3.8×1026

J,地球只接受了其中的二十亿分之一。太阳在“核燃烧”的过程中“体重”不断减轻。它每秒有7亿吨原子核参与碰撞,辐射出的能量与400万吨的物质相当。科学家估计,太阳的这种“核燃烧”还能维持几十亿年。当然,与人类历史相比,这个时间很长很长!

太阳的中心发生核聚变,放出巨大能量,这个天然的核聚变过程已经发生了好几十亿年

(1)轻核聚变产能效率高

1.聚变与裂变相比的优点:

(2)地球上聚变燃料的储量丰富

(3)轻核聚变更安全、清洁

(4)反应中放射物质的处理较容易

相同的核燃料释放的能量多。常见的聚变反应平均每个核子放出的能量约3.3MeV,而裂变时平均每个核子释放的能量约为1MeV。

1L海水中大约有0.03g氘,大约有40多万亿吨氘。锂的储量有2000亿吨,用来制取氚足以满足聚变的需要。

实现核聚变需要高温,一旦出现故障,高温不能维持,反应就自动终止了。

氘和氚聚变反应中产生的氦是没有放射性的,放射性废物主要是泄漏的氚以及聚变时高速中子、质子与其他物质反应而生成的放射性物质,比裂变所生成的废物的数量少,容易处理。

二、受控热核反应——核聚变的利用

磁约束

带电粒子运动时在均匀磁场中会洛伦兹力的作用而不飞散,因此有可能利用磁场来约束参加反应的物质。

2.实现核聚变的难点:地球上没有任何容器能够经受如此高的温度。为了解决这个难题,科学家设想了两种方案:1.磁约束

2.惯性约束

用激光引发核聚变的设备

惯性约束

由于聚变反应的时间非常短,聚变物质因自身的惯性还来不及扩散就完成了核反应。在惯性约束下,可以用激光从各个方向照射参加反应的物质,使它们“挤”在一起发生反应。

8

粒子和宇宙

道尔顿(原子)

汤姆逊(电子)

卢瑟福(质子)

查德威克(中子)

盖尔曼(夸克)

一、“基本粒子”不基本

发现了电子、质子和中子后,许多人认为光

子和它们是组成物质的“基本粒子”。

逐渐发现了数以百计的不由质子、中子、电

子组成的新粒子;又发现质子、中子等本身

也有自己的复杂的结构。从20世纪后半期

起,就将“基本”二字去掉,统称为粒子。

19世纪末都认为原子是组成物质的最小微粒。

二、发现新粒子

20世纪30年代以来,人们在对宇宙射线的研

究中陆续发现了一些新的粒子。

1932年发现了正电子

1937年发现了

子

1947年发现了K介子和

介子

后来还发现了一些粒子,质量比质子的质

量大,叫做超子。

粒子加速器使带电粒子加速到很高的能量,有助于发现更多的新粒子。

反粒子

质量、寿命、自旋等物理性质相同而电荷等其

他性质相反的粒子。

电子

正电子

质子

反质子

粒子的分类

按照粒子与各种相互作用的不同关系,将粒子分为三类。

强子:参与强相互作用的粒子。例如:质子。强子又分为介子和重子两类。

轻子:不参与强相互作用的粒子。例如:电子和电子中微子、μ子和μ子中微子、τ子和τ子中微子。每种轻子都有对应的反粒子。τ子质量比核子大。现代实验还没有发现轻子的内部结构。

媒介子:传递各种相互作用的粒子。如:光子、中间玻色子、胶子。分别传递电磁相互作用、弱相互作用、强相互作用。

现在已经发现的粒子达到400多种。

三、夸克模型

1964年盖尔曼提出夸克的设想,认为强子由更基本的成分组成,这种成分叫做夸克。。

6种夸克:上夸克、下夸克、奇异夸克、粲夸克、底夸克、顶夸克。

夸克所带电荷分别为元电荷的

或

。

每种夸克都有对应的反夸克。

1995美国费米国家加速器实验室证实了顶夸克的存在。

到目前为止,人们已经从实验中发现了所有6种夸克及其反夸克存在的证据。

夸克模型指出电子电荷不再是电荷的最小单位,即存在分数电荷。

科学家直到今天都还未捕捉到自由的夸克。夸克不能以自由的状态单个出现,这种性质称为夸克的“禁闭”。能否解放被禁闭的夸克,是21世纪物理学面临的重大课题之一。

四、宇宙的演化

物理学中有一个非常有趣的现象:研究微观世界的粒子物理、量子理论,与研究宇宙的理论竟然相互沟通、相互支撑。

正如诺贝尔物理学奖获得者格拉肖所说:“隐藏在原子内心的,是宇宙结构的秘密。”

早在1929年,埃德温·哈勃作出了一个具有里程碑意义的发现,即不管你往哪个方向看,远处的星系正急速地远离我们而去。换言之,宇宙正在不断膨胀。这意味着,在早先星体相互之间更加靠近。事实上,似乎在大约100亿至200亿年之前的某一时刻,它们刚好在同一地方,所以哈勃的发现暗示存在一个叫做大爆炸的时刻,当时宇宙无限紧密。

大爆炸宇宙论

大爆炸理论

(The

Big

Bang

Theory)

宇宙从一个“奇点”爆炸产生

1948年,伽莫夫与他的两个学生——拉尔夫·阿尔菲和罗伯特·赫尔曼一道,提出了热大爆炸宇宙学模型。

大爆炸之后约10-44s,温度为1032K,产生了夸克、轻子、胶子等粒子。

大爆炸后约10-6s,温度下降到1013K,夸克构成了质子和中子等强子,成为强子时代。

再晚一些时候,温度下降到1011K,只剩下少量夸克,而自由的光子、中微子和电子等轻子大量存在,成为轻子时代。

温度下降到109K,中子和质子结合成氘核,并很快生成氦核,同时有氚核、氦3等其他轻核生成,成为核合成的时代。

大爆炸1万年之后,温度降到104K,宇宙由电子、质子和氦核的混合电离气体组成。

温度降到3000K,电子和质子复合成为中性的氢原子。

继续冷却,质子、电子、原子等与光子分离而逐步组成恒星和星系。

大爆炸理论的主要观点是认为我们的宇宙曾有

一段从热到冷的演化史。

早期只有

中子、质

子、中微

子等一些

基本粒子

形态的物

质。

当温度降

到几千度

时,辐射

减退,宇

宙间主要

是气态物

质。

温度下降

到

,

核合成的

时代。

继续冷却,

逐渐形成

恒星和星

系。

五、恒星的演化

大爆炸10万年后,温度下降到3000K,出现由中性原子构成的宇宙尘埃。

由于万有引力的作用,尘埃形成了气体状态的星云团。

星云团的进一步凝聚使得引力势能转化为内能,温度升高,到一定程度就开始发光,于是恒星诞生了。

恒星继续收缩、升温。当温度超过107K时,氢通过热核反应成为氦,核能以电磁波的形式向外辐射。辐射产生的向外的压力与引力产生的收缩压力平衡,星体稳定下来。太阳目前正处于这一阶段的中期,要再过50亿年才会转到另一个演化阶段。

当恒星核心部分的氢大部分聚变为氦以后,核反应变弱,辐射压力下降,星核在引力作用下再次收缩。

引力势能产生的热将使温度继续升高,发生氦核聚合成碳核的聚变反应,类似过程一波接一波继续下去,出现了氧、硅,直到铁等更重的元素。恒星多次膨胀与收缩,光度也反复变化。

各种热核反应不再发生时,辐射压力消失。星体在引力作用下进一步收缩,中心密度极大。

恒星的最后归宿与恒星的质量大小有关。

1、若恒星的质量小于1.4倍

太阳质量,演变为白矮星。

2、若恒星的质量为太阳质量

的1.4~2倍,演变为中子星。

3、恒星的质量更大时,演变

为黑洞。

恒星的演化

瞬间的绚烂——超新星爆发

对于大质量的恒星,由于引力巨大,氢烧完后,引力导致的坍缩会十分猛烈,这时,大量的能量瞬间爆发出来,恒星的亮度瞬间爆增上千万倍,乃至上百亿倍,这就是超新星爆发。一颗超新星在爆发时输出的能量可高达1043焦,这几乎相当于我们的太阳在100亿年时间里输出能量的总和。超新星爆发时,抛射物质的速度可达107m/s,超新星并不是新的星,而是恒星死亡的绽放。

金牛座蟹状星云是1054年爆发超新星的遗骸

大麦哲伦星云1987A超新星

恒星的演化

恒星的死亡——中子星

超新星爆发后,如果剩下的核的质量在1.44—2个太阳质量(奥本海默极限

)之间。巨大的引力使得电子的简并压力也不足以对抗,电子被压入原子核,整个恒星成为一个中子球,依靠中子的泡利不相容原理产生的简并压力对抗引力。它的直径只有10千米左右,其密度特别大,1立方厘米可达1亿吨以上,自转特别快。也叫脉冲星。

白矮星、地球和中子星大小的比较

诞生

稳定

衰老

归宿

练习

1、下列微粒按从大到小的顺序排列正确的是:

A、分子、夸克、质子、电子

B、分子、原子、电子、原子核

C、原子核、电子、质子、分子

D、分子、原子核、质子、夸克

D

17.(2004天津)

中子内有一个电荷量为+2e/3

的上夸克和两个电荷量为的

-1e/3

下夸克,一简单模型是三个夸克都在半径为r

的同一圆周上,如图1所示。图2给出的四幅图中,能正确表示出各夸克所受静电作用力的是:

A.

B.

C.

D.

B

AD