10-11版初中语文新课标金榜学案配套课件:期中综合检测(独具卷) (苏教版七年级上)

文档属性

| 名称 | 10-11版初中语文新课标金榜学案配套课件:期中综合检测(独具卷) (苏教版七年级上) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 187.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-11-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

(120分钟 120分)

一、积累与运用(25分)

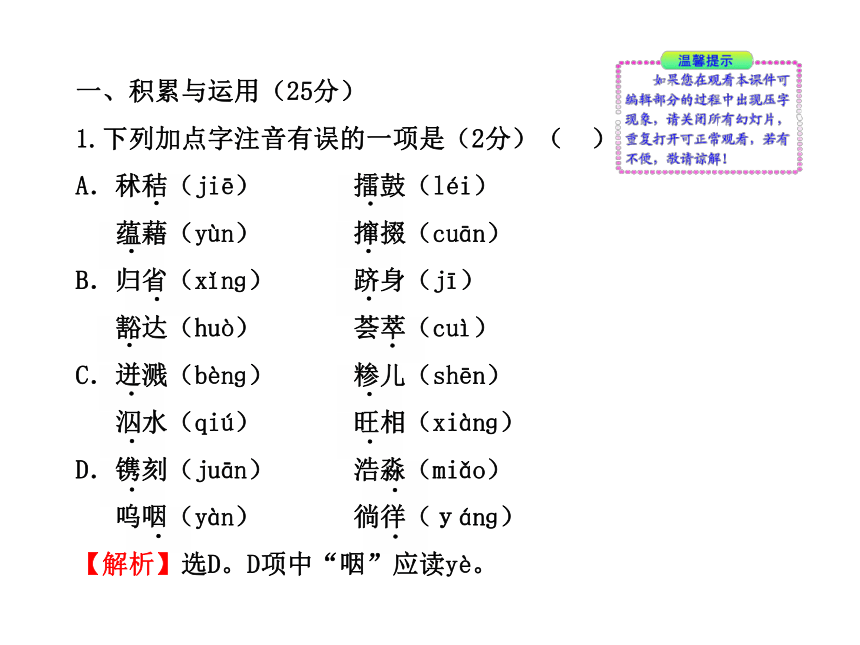

1.下列加点字注音有误的一项是(2分)( )

A.秫秸(jiē) 擂鼓(léi)

蕴藉(yùn) 撺掇(cuān)

B.归省(xǐnɡ) 跻身(jī)

豁达(huò) 荟萃(cuì)

C.迸溅(bènɡ) 糁儿(shēn)

泅水(qiú) 旺相(xiànɡ)

D.镌刻(juān) 浩淼(miǎo)

呜咽(yàn) 徜徉(yánɡ)

【解析】选D。D项中“咽”应读yè。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

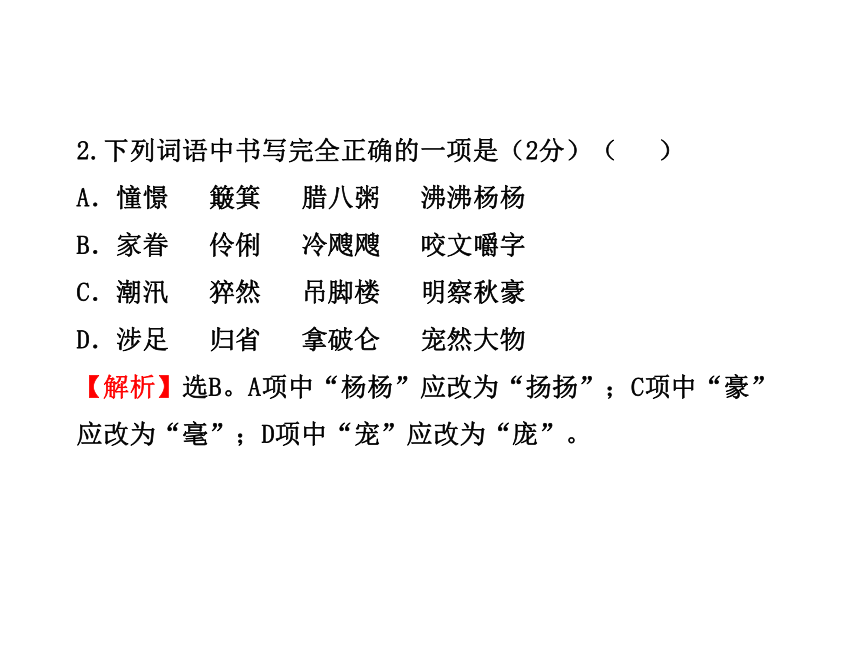

2.下列词语中书写完全正确的一项是(2分)( )

A.憧憬 簸箕 腊八粥 沸沸杨杨

B.家眷 伶俐 冷飕飕 咬文嚼字

C.潮汛 猝然 吊脚楼 明察秋豪

D.涉足 归省 拿破仑 宠然大物

【解析】选B。A项中“杨杨”应改为“扬扬”;C项中“豪”应改为“毫”;D项中“宠”应改为“庞”。

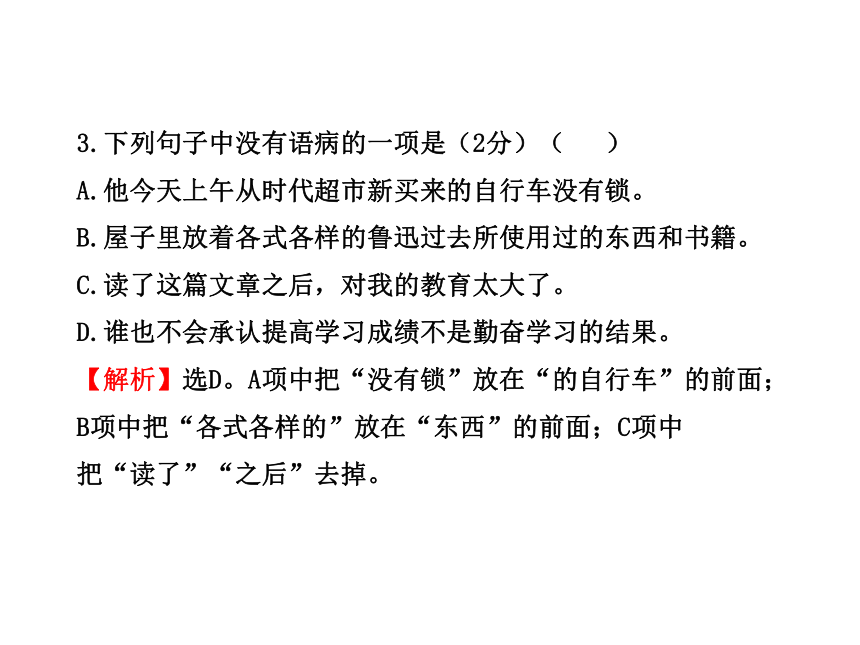

3.下列句子中没有语病的一项是(2分)( )

A.他今天上午从时代超市新买来的自行车没有锁。

B.屋子里放着各式各样的鲁迅过去所使用过的东西和书籍。

C.读了这篇文章之后,对我的教育太大了。

D.谁也不会承认提高学习成绩不是勤奋学习的结果。

【解析】选D。A项中把“没有锁”放在“的自行车”的前面;B项中把“各式各样的”放在“东西”的前面;C项中

把“读了”“之后”去掉。

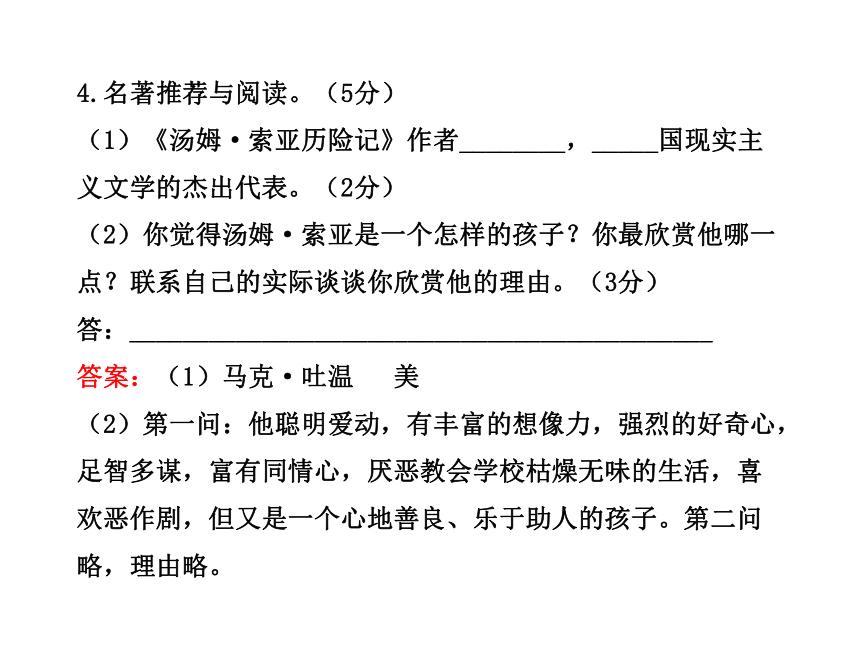

4.名著推荐与阅读。(5分)

(1)《汤姆·索亚历险记》作者________,_____国现实主义文学的杰出代表。(2分)

(2)你觉得汤姆·索亚是一个怎样的孩子?你最欣赏他哪一点?联系自己的实际谈谈你欣赏他的理由。(3分)

答:____________________________________________

答案:(1)马克·吐温 美

(2)第一问:他聪明爱动,有丰富的想像力,强烈的好奇心,足智多谋,富有同情心,厌恶教会学校枯燥无味的生活,喜欢恶作剧,但又是一个心地善良、乐于助人的孩子。第二问略,理由略。

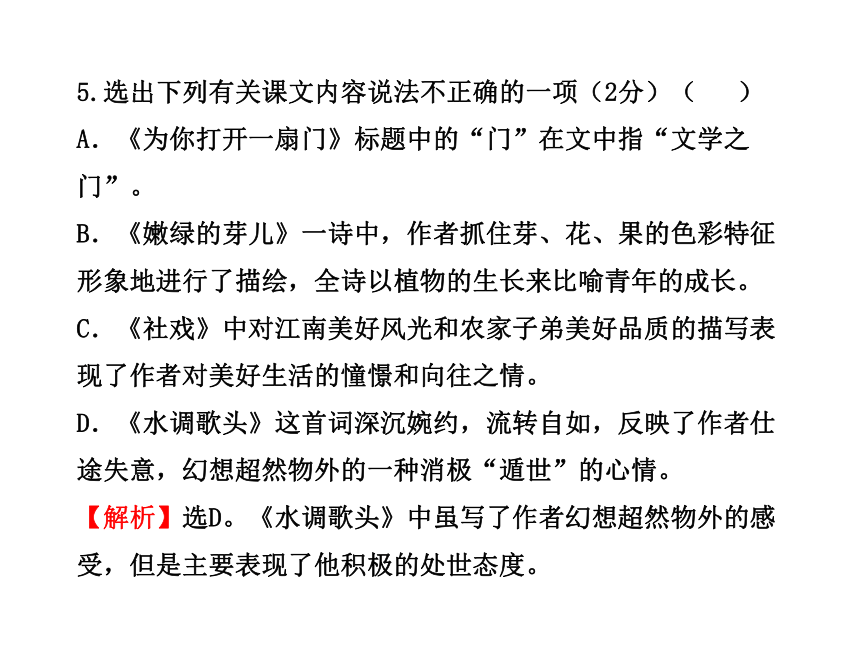

5.选出下列有关课文内容说法不正确的一项(2分)( )

A.《为你打开一扇门》标题中的“门”在文中指“文学之门”。

B.《嫩绿的芽儿》一诗中,作者抓住芽、花、果的色彩特征形象地进行了描绘,全诗以植物的生长来比喻青年的成长。

C.《社戏》中对江南美好风光和农家子弟美好品质的描写表现了作者对美好生活的憧憬和向往之情。

D.《水调歌头》这首词深沉婉约,流转自如,反映了作者仕途失意,幻想超然物外的一种消极“遁世”的心情。

【解析】选D。《水调歌头》中虽写了作者幻想超然物外的感受,但是主要表现了他积极的处世态度。

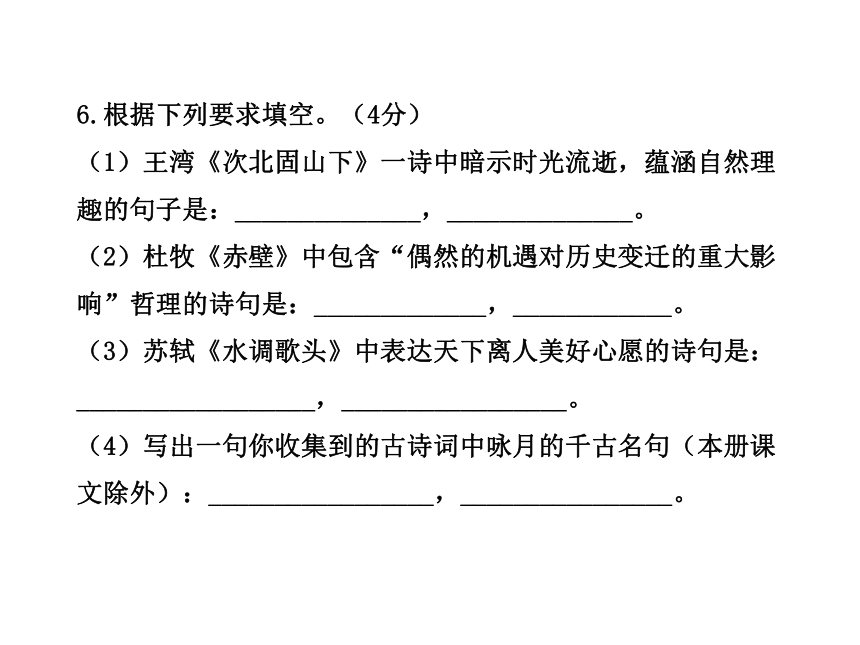

6.根据下列要求填空。(4分)

(1)王湾《次北固山下》一诗中暗示时光流逝,蕴涵自然理趣的句子是:______________,______________。

(2)杜牧《赤壁》中包含“偶然的机遇对历史变迁的重大影响”哲理的诗句是:_____________,____________。

(3)苏轼《水调歌头》中表达天下离人美好心愿的诗句是:__________________,_________________。

(4)写出一句你收集到的古诗词中咏月的千古名句(本册课文除外):_________________,________________。

答案:(1)海日生残夜 江春入旧年

(2)东风不与周郎便 铜雀春深锁二乔

(3)但愿人长久 千里共婵娟

(4)举头望明月 低头思故乡(只要本册课外即可)

7.仿照例句,再写一个比喻句。(2分)

例句:语文是滋味甘醇的美酒,让人回味无穷。

仿句:语文是_______________,_________________。

答案(示例):意境深远的山水画 让人流连忘返

8.读材料,回答问题。(6分)

“行动起来,关灯一小时,应对

气候变化。”2010年“地球熄灯一小

时”活动于27日晚上 20:30至21:30全

球同步举行,共有6 000多个城市、数

亿人参与了此项公益活动。由海南大

学绿岛环境保护协会主办的“海南大学

生‘地球熄灯一小时’活动”于3月27日晚8点30分至9点30

分,在海南大学举行。此次活动得到数百名同学的积极参

与。 (2010年3月27日 南海网)

气候变化对人类的影响是不分国界的,无论是富裕还是贫穷,我们每个人在气候变化面前都同样的脆弱。近期,北方沙尘肆虐,西南旱灾持续,就是对我们最好的警示。对此,谈一谈你的认识。

答:___________________________________________

答案(示例):地球,提供人类休养生息之地,给予的同时,也在告知人类,它也需要休息、喘息;“熄灯一小时”,是一次全人类对缓解地球气候变暖的意识觉醒。为了地球的明天,我们应当共同携手,为节约能源,减少碳排放尽一份力;熄灯一小时,就是拯救地球的一小时。

二、阅读品悟(45分)

(一)阅读下列语段,完成9~12题。(10分)

于土墙凹凸处,花台小草丛杂处,常蹲其身,使与台齐,定目细视。以丛草为林,以虫蚁为兽,以土砾凸者为邱,凹者为壑,神游其中,怡然自得。

一日,见二虫斗草间,观之正浓,忽有庞然大物,拔山倒树而来,盖一癞蛤蟆也。舌一吐而二虫尽为所吞。余年幼,方出神,不觉呀然惊恐;神定,捉蛤蟆,鞭数十,驱之别院。

9.解释下列加点词语的意思。(2分)

(1)怡然自得 ( )

(2)方出神 ( )

(3)舌一吐而二虫尽为所吞 ( )

(4)鞭数十 ( )

答案:(1)喜悦的样子 (2)正 (3)被 (4)鞭打

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

10.为下列句子划分朗诵节奏。(2分)

(1)以土砾凸者为邱

(2)一日,见二虫斗草间

答案:(1)以土砾凸者/为邱

(2)一日,见/二虫/斗/草间

11.翻译下列句子。(4分)

(1)常蹲其身,使与台齐,定目细视。

译文:__________________________________________

(2)神定,捉蛤蟆,鞭数十,驱之别院。

译文:__________________________________________

答案:(1)经常蹲下身子,使身子和花台一样高,定睛细看。

(2)心神安定下来,赶快捉住蛤蟆,鞭打了几十下,把它赶到别的院子里去了。

12.所选语段描述了几件趣事?请用简洁的语言概括。(2分)

答:__________________________________________

答案:神游山林;鞭打蛤蟆。

(二)阅读下面语段,完成13~16题。(9分)

①才进校门,高年级同学就带着我们参观北大图书馆。

当时,好像还看了一个介绍图书馆的纪录片。入学之初那句

颇为雄壮的誓言——“我不仅为北大感到骄傲,也要让北大

为我感到自豪”——在图书馆大楼的映衬下骤然显得苍白无

力。我紧闭着嘴,心头涌起一种近乎绝望的感觉:400多万册

图书!实在难以想像。而其中我所读过的,大概连这个数字

的最小的零头都不到吧!不知怎么,我回忆起了1983年在青

岛过夏令营时发生的一件事情:记得那时灯已熄了,我们在

黑暗里躺在床上,随意聊着天儿。我和领队的那个女老师正

说得津津有味,我上铺的女孩却忽然哭了起来。我们惊讶地

问她怎么了,她呜咽着答道:“你们知道得那么多,可我什

么也不懂……”如今,我和女老师的谈话早忘得一干二净

了,可那女孩子的呜咽反倒长久而清晰地留存在心中。当我

随着面孔尚未记熟的新同学一起走出图书馆的时候,我似乎

刚刚理解了那因为自己的无知而抽泣的女孩……

②自从小心翼翼地佩戴上那枚白色校徽起,北大就不再

是照片上的影像,不再是车窗外一掠而过的建筑,不再是小

女孩心中珍藏的梦想,而是需要用全部清醒的意识来对付

的、不折不扣的现实了。假如一生可以划分成许多阶段,那

么与北大的际遇,便是又一个新的开始。

……

③就这样,简单而又美好地,北大为一个渴望以有限的生命拥抱永恒的小女孩打开了一扇神奇的窗子,从这微风吹拂的窗口,透进纯洁的真理之光。宇宙与人开始以全新的面目呈现在我眼前,我开始思索,开始怀疑,开始摒弃,开始相信。北大为我展示了一个动人的新世界,在这令我惊喜的天地里,我渴望生活,渴望创造,渴望有一副轻灵的翅膀,摆脱这沉重的肉体的束缚,在无际的天空自由地飞翔!

13.请用一句话概括上面文段的内容。(2分)

答:___________________________________________

答案:北大为我展示了一个动人的新世界。

14.第①段中说:“我似乎刚刚理解了那因为自己的无知而抽泣的女孩…… ”请结合文段说说“我”理解了什么。(2分)

答:___________________________________________

答案:理解了她因为知识的浅薄而抽泣,理解了她对知识的渴望。

15.怎样理解第②段中“用全部清醒的意识来对付的、不折不扣的现实了”这句话的含意?(3分)

答:___________________________________________

【解析】此题考查学生的理解分析能力,解答此题主要从“我”来到北大之后如何去做的角度来分析这句话的含意。

答案:进入北大学习的愿望已经变成现实,“我”要抓住与北大的这次际遇,刻苦读书,汲取丰富的文化养料。

16.结合文章内容说说北大为“小女孩打开了一扇神奇的窗子”中的“窗子”神奇在何处。(2分)

答:____________________________________________

【解析】此题考查学生的概括分析能力,结合最后一段内容可知,本段主要写了北大给“我”展示的内容和“我”的感受,结合语段内容概括即可。

答案:宇宙与人都以全新的面貌出现,北大为“我”展现了一个全新的世界,激发“我”创造的渴望。

(三)阅读下文,完成17~21题。(14分)

墙

①当我第一次穿过这条僻静的小径时,我就非常喜欢它了。我爱上它的寂静,爱上那一片绿绿的田野,和那一望无际的天空。

②以后,每一个早晨与傍晚,我都要走过这条僻静的小径。每次我踯躅在途中时,总觉得这是我一天中最欢愉惬意的一段时光。因为我可以抛开一切凡俗的琐事,可以洒落满腔郁闷,把思想放纵成一匹野马,让它恣意驰骋,跃过绿绿的田野,跃过人与人组合的世界,跃进蓝蓝的天空,融入纯净思想的领域里。

③人生不如意的事太多了,真的,太多了!有时多得使人无法用微笑去接受,但也无法拒绝。不如意,仿佛是生命中最自然的韵律,正如郁闷,是组合一个“真”的生命的音符。但是,过多的郁闷,总会使人感到生命的乏味,茫然自问:活着究竟为了些什么?为了些什么?为了抖落这些茫然的情绪,有时必须把思想的羽翼放纵,让它随意翱翔在苍茫的太空。让变幻的白云,提示我生命的短暂。让我把一切郁闷幻化成飘忽的白云,飘远,飘散。

④已忘了哪一个日子,这条僻静的小径突然砌起了一堵墙,一堵厚厚的、红红的、高高的、坚固的墙。隔开了那一片绿绿的田野,截断了自然与我的吻合。我无法再将思想放纵成一匹野马,因为它无法跃过那堵墙——那堵厚厚的、红红的、高高的、坚固的墙。

⑤每天,我得在墙的阴影下走过,仿佛走在一条狭窄的暗道里。看不见耀眼的朝阳,看不到绿绿的田野和那一望无际的天空。这条小径也失去了昔日的僻静,因为有些人喜欢这堵墙,这堵阴阴暗暗而能躲避阳光的墙。所以,这小径变成一条普通的小路。为了避免阻碍交通,我再不能挪着极慢的步子踯躅,只像过往的行人一样匆匆来去。于是,这一段原属于欢愉的旅程,顿时失落了昔日的神怡。

⑥这原是一种微妙的感觉,我骤然由此领悟到善恶、美

丑、得失相距的微小,小得有时我们无法用肉眼去衡量。你

说这堵墙是自然的破坏者吗?然而,它却是时代的产物,它

能替一些求庇护的人,挡住刺目的光线。墙又是时代文明不

可缺少的装饰品。有人的地方,必须有墙。墙少的地方,只

是落后的地区。墙越多越高的地方,是最进步繁荣的都市,

你能否认这句话是真理吗?然而,世界上许多罪恶的事,都

在墙的阴影下产生,你又能否认吗?因此,你说:墙是庇护

人类,还是纵容罪恶?

⑦从这里,你就可以看到善恶相距的微小,小得无法用

真理去衡量。何况,真理也不是绝对的,都随着人类的思想

而转移,正如从不同的角度去评判墙的善恶。有时,你以为

最美好不过的东西,别人不一定认为完美。你最欣赏的人

物,可能在别人眼中充满瑕疵。因为美丑、善恶、得失,还

没有一定的标准界线,多少要掺入一些主观因素。所以,我

们无须要求别人符合自己,也无须勉强自己去适应别人,这

都是非常不明智的。为什么不保持自己的独特?然而,人类

就这样奇怪,总喜欢要求别人来符合自己,也喜欢委委屈屈

地去适应别人,这是一种多傻的行为。像杀人吧,算是一种

最罪大恶极的举动,但在战场上,杀人却是一种英雄的表现。

又如眼前这堵高高的墙,有人喜欢墙下的阴暗,而我却怪它

挡住了那充满生命力的阳光。

⑧墙存在于世界上任何一个角落,是人类所不缺少的东

西,有人的地方,必定有墙。幸而墙是一种有形体的实物,

我们随时建筑,又可以随时拆毁。因此,墙只能发挥它的功

用,而不能恣意地贻害。然而,世界上还有许许多多无形体

的墙,使我们束手无策,因为它建筑在人类的心里。这些

墙,又比一切有形体的墙更厚、更高,隔绝了人与人之间的

相处,截开了无数个原该吻合的心灵。他们把墙作为一种庇

护物,为了一份莫名其妙的安全感,常常在心中建起一堵不

必要的墙,又不愿在墙上开一个窗,窥视一下外面的世界,

只在墙内猜测墙外的变动,在墙内估计别人的用心。这样,人与人之间怎会不发生误解、仇视、纷争?人与人之间的距离,怎不拉得更长、更远?

⑨墙原是人类不可缺的东西,但建筑在人类心里的墙,却是一堵绝对多余的障碍物。正如我认为这僻静的小径,无须要建起这一堵高高的墙。

17.阅读第⑥段,分析作者认为有形之墙对人类的“弊”和“利”各指什么。(2分)

①“弊”是:__________________________________。

②“利”是:__________________________________。

答案:①纵容罪恶(或是自然的破坏者,或挡住了那充满生命力的阳光)

②庇护人类(或是时代文明不可缺少的装饰品)

18.同是一堵墙,对人类有利有弊,你从中悟出了什么道理?(3分)

答:___________________________________________

答案:善恶、美丑、得失相距微小。

19.作者对无形之“墙”有何看法?这样的看法表达出作者怎样的心愿?(3分)

答:____________________________________________

________________________________________________

【解析】此题考查学生的理解分析能力,解答此题可结合第⑧、⑨段的内容来体会作者的看法和心愿。

答案:(1)隔绝了人与人之间的相处,截开了无数个原该吻合的心灵。(或:使人与人之间发生误解、仇视、纷争,使人与人之间的距离拉得更长、更远。)(2)对人与人之间真诚沟通的向往和追求。

20.本文以“墙”为题,却从“路”写起,用意何在?(3分)

答:___________________________________________

【解析】此题考查学生对写作手法的理解能力,解答此题既要结合下文写有形之墙的内容分析,又要联系文章的主旨来分析。

答案:为下文作铺垫,既和有形之墙形成反差,又隐含着对无“墙”境界的追求。

21.本文作者写出了漫步在无墙遮蔽的小路上的欢愉感受。你置身于大自然中时感受如何?请形象地描述这种感受。(3分)

答:____________________________________________

________________________________________________

【解析】此题考查学生的语言表达能力,解答此题要结合自己在大自然中看到的景物,写出自己的感受,并且感受要真挚。

答案(示例):秋风带走了嬉笑声。对面的草坪上,隐隐有十几个鲜艳的身影跳动。他们环着湖跑、跳,让秋风帮个忙,令他们心爱的风筝在湖畔的高空飞翔。哦,孩子们,我是多么急切地问你们,为什么总是在此时此刻放飞你们的心呢?一定是想让风筝带着你们的心去饱觅这深秋的湖畔吧!

(四)阅读下文,完成22~25题。(12分)

完美的眼睛

李东晓

我在一所学校教美术。一个叫山子的同学悟性很高,进

步很快。

一天,我布置了一道作业题——给父母画幅肖像素描。

放学后,山子磨磨蹭蹭走在后面,吞吞吐吐地问我:“老

师,作业我可不可以不做?”我笑着摇摇头:“那怎么可

以 你是班上画得最好的,我还等着明天拿你的作业当范本呢。”

第二天,同学们交上素描,山子却红着脸说:“老师,我

还没准备好,想画一幅最好的给您。”我答应了。

过了几天,山子把父母的肖像交给我。果然不错,画面

结构、光的明暗处理都恰到好处。我非常满意,把画挂在墙

上,供同学们观摩。我突然冒出一个想法,对同学们说:

“这幅画的成功,得益于山子平时的刻苦训练和仔细观察。

为了让大家有更直观的认识,我们把他父母请来,对照一下

怎么样 ”

同学们大声赞同,山子却突然变了脸色,紧咬着嘴唇不

做声。

我奇怪地问他:“你不同意?”山子摇摇头。我又问:

“那你同意了 ”山子还是摇头。

我终于按捺不住:“山子同学,老师让你请父母来,是

为了让同学们更好地掌握绘画技巧,难道你连这点儿事也

想不明白 ”

山子终于点点头。我说:“那好,今天晚上,我们开个

美术沙龙,请你父母来。”

晚上,美术沙龙的气氛非常热烈,不少同学的父母都来

了,却迟迟不见山子和他父母的身影。他们不会不来吧?我

正焦急万分,山子走进教室,手里牵着一根竹竿。一男一女

相互搀扶着,男人握着竹竿,女人挽着男人的胳膊。两人竟

然都是盲人,没戴墨镜,眼窝深陷!

山子涩涩地说:“这就是我爸妈。”说完,他低下头,一

声不吭。

我看看墙上挂的画,又看看山子:“那这画上的人……”

山子低声说:“我是求别人让我画的。我不能画我爸妈……”

我明白过来,鼻子一阵发酸。

山子父亲大大方方地说:“老师、同学们,山子把事情都

告诉我了。既然老师请,我就不能不来,不能不守信用。山

子,来,给爸妈再画一张。”

我忙搬凳子请两位老人坐下,对山子说:“画吧,这次全

班同学可要看看你的水平。”迎着我鼓励的眼神,山子用力

点点头,支起画板。

班里静悄悄的,山子的画笔“沙沙”作响。他父母端坐

着,满脸笑容。山子母亲轻声念叨:“把你爸画漂亮点。这辈

子,我还没有他的画像呢。”

两个小时后,山子长吁一口气站起来。我走到画板前一

看,忍不住问:“山子,你怎么没画……”山子父亲也站起

来:“老师,山子没画俺的眼睛吧 ”我很惊讶:“您怎么

知道 ”

山子父亲微微一笑:“自己的孩子,当然清楚。他最不

愿面对的,就是我们的眼睛啊。”

两人搀扶着站起来。山子父亲从衣袋里掏出一张纸片,

对山子母亲说:“来,把咱的眼睛画上。老师,麻烦你来粘

胶水。”他走向画板。我忙扶住他,却见他走过去,用手搽

了搽画板。奇迹发生了:他把那张纸片不偏不倚地贴在眉毛

下!全班一片惊呼,那竟然是一张红色心形纸片。父亲拍拍山

子,说:“这是你妈专门剪的。这次,你看到爸妈的眼睛了

吧 爸妈是成天用‘心’在看着你成长啊。”

全班响起热烈的掌声。我感慨万分地说:“同学们,今

天,山子的父母给我们上了一课。记住,不管绘画技巧多高

明,心中没有爱,你们的作品将一钱不值。”

山子双眼噙泪,扶着父母说: “爸、妈,我懂了。我这

就把你们的眼睛画上,以后再也不怕让别人看见。”

山子仔细地把父母的眼睛画上。我明白,山子今后将永

远相信,父母的眼睛是最完美的,因为他们一直用“心”支

撑着他。

22.本文叙述了一个什么故事?请你用简洁的语言概括出来。(2分)

答:___________________________________________

答案:山子通过给父母画肖像,明白了父母对他的爱。

23.“同学们大声赞同,山子却突然变了脸色,紧咬着嘴唇不做声。”请你发挥想像,以第一人称的方式描绘一下当时山子的心理活动。(3分)

答:___________________________________________

【解析】此题考查学生对人物内心活动的揣摩能力,解答此题主要从山子内心想自己的父母是盲人,又不想让别人知道的矛盾心理来回答。

答案(示例):我的父母都是盲人,如果画出来,同学们和老师会怎么看,我以后怎么在他们面前抬得起头?

24.山子父母的眼睛并不完美,为什么作者却以“完美的眼睛”为标题,还在文章结尾说“父母的眼睛是最完美的”?请结合文章的主要内容来分析。(3分)

答:___________________________________________

【解析】此题考查学生对文章主旨的理解能力,解答此题要理解“完美”指的是山子父母对山子的爱。结合这一内容回答即可。

答案(示例):虽然山子的父母是盲人,眼窝深陷,甚至连山子本人也不愿意面对,但是,他们却成天用“心”在看着山子成长,用爱支撑起他成长的天空。这眼睛因爱而完美。

25.作者说:“不管绘画技巧多高明,心中没有爱,你们的作品将一钱不值。”你赞同这个观点吗?为什么?(4分)

答:___________________________________________

答案:示例一:我赞同这个观点。文天祥因民族之爱,使他的“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的诗句千古留芳。

示例二:我赞同这个观点。中国历史上有很多暴君、奸臣,如隋炀帝、蔡京等,虽然有出众的艺术才能,也有很多的作品,但又有多少人能知道他们的作品呢?

示例三:我反对这个观点。比如秦桧背叛民族,但他创造的宋体字,却是我们现在报刊、书籍印刷的主流字体之一,我们并不能因为他的人格而否认宋体字的价值。

三、写作(50分)

26.每个人都有一个金色的童年,记忆里有童真趣事;有依依难忘的友情;有读书的痴迷与困惑;有师长父母的呵护与提携……

请以“童年”为话题写一篇作文,题目自拟,除诗歌外文体不限,字数600字左右。

【写作提示】这个话题对于学生来说,是一个熟悉的话题,也是一个有话可写、有情可抒的话题, 从主题看,文章的材料可涉及童年生活的方方面面,可以写的内容有很多。在正式动笔前,我们首先就要选择。尽量写自己所经历过所感受过的内容,只有这样的内容,写起来,自己才会有真情实感,文章才会有感染力,从而给人以更深的印象。其次,要突出“童年”二字,也就是说,“童年”是这次习作所表现的主要内容。我们要围绕“童年”选材,组织好材料,安排好详略。

(120分钟 120分)

一、积累与运用(25分)

1.下列加点字注音有误的一项是(2分)( )

A.秫秸(jiē) 擂鼓(léi)

蕴藉(yùn) 撺掇(cuān)

B.归省(xǐnɡ) 跻身(jī)

豁达(huò) 荟萃(cuì)

C.迸溅(bènɡ) 糁儿(shēn)

泅水(qiú) 旺相(xiànɡ)

D.镌刻(juān) 浩淼(miǎo)

呜咽(yàn) 徜徉(yánɡ)

【解析】选D。D项中“咽”应读yè。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

2.下列词语中书写完全正确的一项是(2分)( )

A.憧憬 簸箕 腊八粥 沸沸杨杨

B.家眷 伶俐 冷飕飕 咬文嚼字

C.潮汛 猝然 吊脚楼 明察秋豪

D.涉足 归省 拿破仑 宠然大物

【解析】选B。A项中“杨杨”应改为“扬扬”;C项中“豪”应改为“毫”;D项中“宠”应改为“庞”。

3.下列句子中没有语病的一项是(2分)( )

A.他今天上午从时代超市新买来的自行车没有锁。

B.屋子里放着各式各样的鲁迅过去所使用过的东西和书籍。

C.读了这篇文章之后,对我的教育太大了。

D.谁也不会承认提高学习成绩不是勤奋学习的结果。

【解析】选D。A项中把“没有锁”放在“的自行车”的前面;B项中把“各式各样的”放在“东西”的前面;C项中

把“读了”“之后”去掉。

4.名著推荐与阅读。(5分)

(1)《汤姆·索亚历险记》作者________,_____国现实主义文学的杰出代表。(2分)

(2)你觉得汤姆·索亚是一个怎样的孩子?你最欣赏他哪一点?联系自己的实际谈谈你欣赏他的理由。(3分)

答:____________________________________________

答案:(1)马克·吐温 美

(2)第一问:他聪明爱动,有丰富的想像力,强烈的好奇心,足智多谋,富有同情心,厌恶教会学校枯燥无味的生活,喜欢恶作剧,但又是一个心地善良、乐于助人的孩子。第二问略,理由略。

5.选出下列有关课文内容说法不正确的一项(2分)( )

A.《为你打开一扇门》标题中的“门”在文中指“文学之门”。

B.《嫩绿的芽儿》一诗中,作者抓住芽、花、果的色彩特征形象地进行了描绘,全诗以植物的生长来比喻青年的成长。

C.《社戏》中对江南美好风光和农家子弟美好品质的描写表现了作者对美好生活的憧憬和向往之情。

D.《水调歌头》这首词深沉婉约,流转自如,反映了作者仕途失意,幻想超然物外的一种消极“遁世”的心情。

【解析】选D。《水调歌头》中虽写了作者幻想超然物外的感受,但是主要表现了他积极的处世态度。

6.根据下列要求填空。(4分)

(1)王湾《次北固山下》一诗中暗示时光流逝,蕴涵自然理趣的句子是:______________,______________。

(2)杜牧《赤壁》中包含“偶然的机遇对历史变迁的重大影响”哲理的诗句是:_____________,____________。

(3)苏轼《水调歌头》中表达天下离人美好心愿的诗句是:__________________,_________________。

(4)写出一句你收集到的古诗词中咏月的千古名句(本册课文除外):_________________,________________。

答案:(1)海日生残夜 江春入旧年

(2)东风不与周郎便 铜雀春深锁二乔

(3)但愿人长久 千里共婵娟

(4)举头望明月 低头思故乡(只要本册课外即可)

7.仿照例句,再写一个比喻句。(2分)

例句:语文是滋味甘醇的美酒,让人回味无穷。

仿句:语文是_______________,_________________。

答案(示例):意境深远的山水画 让人流连忘返

8.读材料,回答问题。(6分)

“行动起来,关灯一小时,应对

气候变化。”2010年“地球熄灯一小

时”活动于27日晚上 20:30至21:30全

球同步举行,共有6 000多个城市、数

亿人参与了此项公益活动。由海南大

学绿岛环境保护协会主办的“海南大学

生‘地球熄灯一小时’活动”于3月27日晚8点30分至9点30

分,在海南大学举行。此次活动得到数百名同学的积极参

与。 (2010年3月27日 南海网)

气候变化对人类的影响是不分国界的,无论是富裕还是贫穷,我们每个人在气候变化面前都同样的脆弱。近期,北方沙尘肆虐,西南旱灾持续,就是对我们最好的警示。对此,谈一谈你的认识。

答:___________________________________________

答案(示例):地球,提供人类休养生息之地,给予的同时,也在告知人类,它也需要休息、喘息;“熄灯一小时”,是一次全人类对缓解地球气候变暖的意识觉醒。为了地球的明天,我们应当共同携手,为节约能源,减少碳排放尽一份力;熄灯一小时,就是拯救地球的一小时。

二、阅读品悟(45分)

(一)阅读下列语段,完成9~12题。(10分)

于土墙凹凸处,花台小草丛杂处,常蹲其身,使与台齐,定目细视。以丛草为林,以虫蚁为兽,以土砾凸者为邱,凹者为壑,神游其中,怡然自得。

一日,见二虫斗草间,观之正浓,忽有庞然大物,拔山倒树而来,盖一癞蛤蟆也。舌一吐而二虫尽为所吞。余年幼,方出神,不觉呀然惊恐;神定,捉蛤蟆,鞭数十,驱之别院。

9.解释下列加点词语的意思。(2分)

(1)怡然自得 ( )

(2)方出神 ( )

(3)舌一吐而二虫尽为所吞 ( )

(4)鞭数十 ( )

答案:(1)喜悦的样子 (2)正 (3)被 (4)鞭打

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

10.为下列句子划分朗诵节奏。(2分)

(1)以土砾凸者为邱

(2)一日,见二虫斗草间

答案:(1)以土砾凸者/为邱

(2)一日,见/二虫/斗/草间

11.翻译下列句子。(4分)

(1)常蹲其身,使与台齐,定目细视。

译文:__________________________________________

(2)神定,捉蛤蟆,鞭数十,驱之别院。

译文:__________________________________________

答案:(1)经常蹲下身子,使身子和花台一样高,定睛细看。

(2)心神安定下来,赶快捉住蛤蟆,鞭打了几十下,把它赶到别的院子里去了。

12.所选语段描述了几件趣事?请用简洁的语言概括。(2分)

答:__________________________________________

答案:神游山林;鞭打蛤蟆。

(二)阅读下面语段,完成13~16题。(9分)

①才进校门,高年级同学就带着我们参观北大图书馆。

当时,好像还看了一个介绍图书馆的纪录片。入学之初那句

颇为雄壮的誓言——“我不仅为北大感到骄傲,也要让北大

为我感到自豪”——在图书馆大楼的映衬下骤然显得苍白无

力。我紧闭着嘴,心头涌起一种近乎绝望的感觉:400多万册

图书!实在难以想像。而其中我所读过的,大概连这个数字

的最小的零头都不到吧!不知怎么,我回忆起了1983年在青

岛过夏令营时发生的一件事情:记得那时灯已熄了,我们在

黑暗里躺在床上,随意聊着天儿。我和领队的那个女老师正

说得津津有味,我上铺的女孩却忽然哭了起来。我们惊讶地

问她怎么了,她呜咽着答道:“你们知道得那么多,可我什

么也不懂……”如今,我和女老师的谈话早忘得一干二净

了,可那女孩子的呜咽反倒长久而清晰地留存在心中。当我

随着面孔尚未记熟的新同学一起走出图书馆的时候,我似乎

刚刚理解了那因为自己的无知而抽泣的女孩……

②自从小心翼翼地佩戴上那枚白色校徽起,北大就不再

是照片上的影像,不再是车窗外一掠而过的建筑,不再是小

女孩心中珍藏的梦想,而是需要用全部清醒的意识来对付

的、不折不扣的现实了。假如一生可以划分成许多阶段,那

么与北大的际遇,便是又一个新的开始。

……

③就这样,简单而又美好地,北大为一个渴望以有限的生命拥抱永恒的小女孩打开了一扇神奇的窗子,从这微风吹拂的窗口,透进纯洁的真理之光。宇宙与人开始以全新的面目呈现在我眼前,我开始思索,开始怀疑,开始摒弃,开始相信。北大为我展示了一个动人的新世界,在这令我惊喜的天地里,我渴望生活,渴望创造,渴望有一副轻灵的翅膀,摆脱这沉重的肉体的束缚,在无际的天空自由地飞翔!

13.请用一句话概括上面文段的内容。(2分)

答:___________________________________________

答案:北大为我展示了一个动人的新世界。

14.第①段中说:“我似乎刚刚理解了那因为自己的无知而抽泣的女孩…… ”请结合文段说说“我”理解了什么。(2分)

答:___________________________________________

答案:理解了她因为知识的浅薄而抽泣,理解了她对知识的渴望。

15.怎样理解第②段中“用全部清醒的意识来对付的、不折不扣的现实了”这句话的含意?(3分)

答:___________________________________________

【解析】此题考查学生的理解分析能力,解答此题主要从“我”来到北大之后如何去做的角度来分析这句话的含意。

答案:进入北大学习的愿望已经变成现实,“我”要抓住与北大的这次际遇,刻苦读书,汲取丰富的文化养料。

16.结合文章内容说说北大为“小女孩打开了一扇神奇的窗子”中的“窗子”神奇在何处。(2分)

答:____________________________________________

【解析】此题考查学生的概括分析能力,结合最后一段内容可知,本段主要写了北大给“我”展示的内容和“我”的感受,结合语段内容概括即可。

答案:宇宙与人都以全新的面貌出现,北大为“我”展现了一个全新的世界,激发“我”创造的渴望。

(三)阅读下文,完成17~21题。(14分)

墙

①当我第一次穿过这条僻静的小径时,我就非常喜欢它了。我爱上它的寂静,爱上那一片绿绿的田野,和那一望无际的天空。

②以后,每一个早晨与傍晚,我都要走过这条僻静的小径。每次我踯躅在途中时,总觉得这是我一天中最欢愉惬意的一段时光。因为我可以抛开一切凡俗的琐事,可以洒落满腔郁闷,把思想放纵成一匹野马,让它恣意驰骋,跃过绿绿的田野,跃过人与人组合的世界,跃进蓝蓝的天空,融入纯净思想的领域里。

③人生不如意的事太多了,真的,太多了!有时多得使人无法用微笑去接受,但也无法拒绝。不如意,仿佛是生命中最自然的韵律,正如郁闷,是组合一个“真”的生命的音符。但是,过多的郁闷,总会使人感到生命的乏味,茫然自问:活着究竟为了些什么?为了些什么?为了抖落这些茫然的情绪,有时必须把思想的羽翼放纵,让它随意翱翔在苍茫的太空。让变幻的白云,提示我生命的短暂。让我把一切郁闷幻化成飘忽的白云,飘远,飘散。

④已忘了哪一个日子,这条僻静的小径突然砌起了一堵墙,一堵厚厚的、红红的、高高的、坚固的墙。隔开了那一片绿绿的田野,截断了自然与我的吻合。我无法再将思想放纵成一匹野马,因为它无法跃过那堵墙——那堵厚厚的、红红的、高高的、坚固的墙。

⑤每天,我得在墙的阴影下走过,仿佛走在一条狭窄的暗道里。看不见耀眼的朝阳,看不到绿绿的田野和那一望无际的天空。这条小径也失去了昔日的僻静,因为有些人喜欢这堵墙,这堵阴阴暗暗而能躲避阳光的墙。所以,这小径变成一条普通的小路。为了避免阻碍交通,我再不能挪着极慢的步子踯躅,只像过往的行人一样匆匆来去。于是,这一段原属于欢愉的旅程,顿时失落了昔日的神怡。

⑥这原是一种微妙的感觉,我骤然由此领悟到善恶、美

丑、得失相距的微小,小得有时我们无法用肉眼去衡量。你

说这堵墙是自然的破坏者吗?然而,它却是时代的产物,它

能替一些求庇护的人,挡住刺目的光线。墙又是时代文明不

可缺少的装饰品。有人的地方,必须有墙。墙少的地方,只

是落后的地区。墙越多越高的地方,是最进步繁荣的都市,

你能否认这句话是真理吗?然而,世界上许多罪恶的事,都

在墙的阴影下产生,你又能否认吗?因此,你说:墙是庇护

人类,还是纵容罪恶?

⑦从这里,你就可以看到善恶相距的微小,小得无法用

真理去衡量。何况,真理也不是绝对的,都随着人类的思想

而转移,正如从不同的角度去评判墙的善恶。有时,你以为

最美好不过的东西,别人不一定认为完美。你最欣赏的人

物,可能在别人眼中充满瑕疵。因为美丑、善恶、得失,还

没有一定的标准界线,多少要掺入一些主观因素。所以,我

们无须要求别人符合自己,也无须勉强自己去适应别人,这

都是非常不明智的。为什么不保持自己的独特?然而,人类

就这样奇怪,总喜欢要求别人来符合自己,也喜欢委委屈屈

地去适应别人,这是一种多傻的行为。像杀人吧,算是一种

最罪大恶极的举动,但在战场上,杀人却是一种英雄的表现。

又如眼前这堵高高的墙,有人喜欢墙下的阴暗,而我却怪它

挡住了那充满生命力的阳光。

⑧墙存在于世界上任何一个角落,是人类所不缺少的东

西,有人的地方,必定有墙。幸而墙是一种有形体的实物,

我们随时建筑,又可以随时拆毁。因此,墙只能发挥它的功

用,而不能恣意地贻害。然而,世界上还有许许多多无形体

的墙,使我们束手无策,因为它建筑在人类的心里。这些

墙,又比一切有形体的墙更厚、更高,隔绝了人与人之间的

相处,截开了无数个原该吻合的心灵。他们把墙作为一种庇

护物,为了一份莫名其妙的安全感,常常在心中建起一堵不

必要的墙,又不愿在墙上开一个窗,窥视一下外面的世界,

只在墙内猜测墙外的变动,在墙内估计别人的用心。这样,人与人之间怎会不发生误解、仇视、纷争?人与人之间的距离,怎不拉得更长、更远?

⑨墙原是人类不可缺的东西,但建筑在人类心里的墙,却是一堵绝对多余的障碍物。正如我认为这僻静的小径,无须要建起这一堵高高的墙。

17.阅读第⑥段,分析作者认为有形之墙对人类的“弊”和“利”各指什么。(2分)

①“弊”是:__________________________________。

②“利”是:__________________________________。

答案:①纵容罪恶(或是自然的破坏者,或挡住了那充满生命力的阳光)

②庇护人类(或是时代文明不可缺少的装饰品)

18.同是一堵墙,对人类有利有弊,你从中悟出了什么道理?(3分)

答:___________________________________________

答案:善恶、美丑、得失相距微小。

19.作者对无形之“墙”有何看法?这样的看法表达出作者怎样的心愿?(3分)

答:____________________________________________

________________________________________________

【解析】此题考查学生的理解分析能力,解答此题可结合第⑧、⑨段的内容来体会作者的看法和心愿。

答案:(1)隔绝了人与人之间的相处,截开了无数个原该吻合的心灵。(或:使人与人之间发生误解、仇视、纷争,使人与人之间的距离拉得更长、更远。)(2)对人与人之间真诚沟通的向往和追求。

20.本文以“墙”为题,却从“路”写起,用意何在?(3分)

答:___________________________________________

【解析】此题考查学生对写作手法的理解能力,解答此题既要结合下文写有形之墙的内容分析,又要联系文章的主旨来分析。

答案:为下文作铺垫,既和有形之墙形成反差,又隐含着对无“墙”境界的追求。

21.本文作者写出了漫步在无墙遮蔽的小路上的欢愉感受。你置身于大自然中时感受如何?请形象地描述这种感受。(3分)

答:____________________________________________

________________________________________________

【解析】此题考查学生的语言表达能力,解答此题要结合自己在大自然中看到的景物,写出自己的感受,并且感受要真挚。

答案(示例):秋风带走了嬉笑声。对面的草坪上,隐隐有十几个鲜艳的身影跳动。他们环着湖跑、跳,让秋风帮个忙,令他们心爱的风筝在湖畔的高空飞翔。哦,孩子们,我是多么急切地问你们,为什么总是在此时此刻放飞你们的心呢?一定是想让风筝带着你们的心去饱觅这深秋的湖畔吧!

(四)阅读下文,完成22~25题。(12分)

完美的眼睛

李东晓

我在一所学校教美术。一个叫山子的同学悟性很高,进

步很快。

一天,我布置了一道作业题——给父母画幅肖像素描。

放学后,山子磨磨蹭蹭走在后面,吞吞吐吐地问我:“老

师,作业我可不可以不做?”我笑着摇摇头:“那怎么可

以 你是班上画得最好的,我还等着明天拿你的作业当范本呢。”

第二天,同学们交上素描,山子却红着脸说:“老师,我

还没准备好,想画一幅最好的给您。”我答应了。

过了几天,山子把父母的肖像交给我。果然不错,画面

结构、光的明暗处理都恰到好处。我非常满意,把画挂在墙

上,供同学们观摩。我突然冒出一个想法,对同学们说:

“这幅画的成功,得益于山子平时的刻苦训练和仔细观察。

为了让大家有更直观的认识,我们把他父母请来,对照一下

怎么样 ”

同学们大声赞同,山子却突然变了脸色,紧咬着嘴唇不

做声。

我奇怪地问他:“你不同意?”山子摇摇头。我又问:

“那你同意了 ”山子还是摇头。

我终于按捺不住:“山子同学,老师让你请父母来,是

为了让同学们更好地掌握绘画技巧,难道你连这点儿事也

想不明白 ”

山子终于点点头。我说:“那好,今天晚上,我们开个

美术沙龙,请你父母来。”

晚上,美术沙龙的气氛非常热烈,不少同学的父母都来

了,却迟迟不见山子和他父母的身影。他们不会不来吧?我

正焦急万分,山子走进教室,手里牵着一根竹竿。一男一女

相互搀扶着,男人握着竹竿,女人挽着男人的胳膊。两人竟

然都是盲人,没戴墨镜,眼窝深陷!

山子涩涩地说:“这就是我爸妈。”说完,他低下头,一

声不吭。

我看看墙上挂的画,又看看山子:“那这画上的人……”

山子低声说:“我是求别人让我画的。我不能画我爸妈……”

我明白过来,鼻子一阵发酸。

山子父亲大大方方地说:“老师、同学们,山子把事情都

告诉我了。既然老师请,我就不能不来,不能不守信用。山

子,来,给爸妈再画一张。”

我忙搬凳子请两位老人坐下,对山子说:“画吧,这次全

班同学可要看看你的水平。”迎着我鼓励的眼神,山子用力

点点头,支起画板。

班里静悄悄的,山子的画笔“沙沙”作响。他父母端坐

着,满脸笑容。山子母亲轻声念叨:“把你爸画漂亮点。这辈

子,我还没有他的画像呢。”

两个小时后,山子长吁一口气站起来。我走到画板前一

看,忍不住问:“山子,你怎么没画……”山子父亲也站起

来:“老师,山子没画俺的眼睛吧 ”我很惊讶:“您怎么

知道 ”

山子父亲微微一笑:“自己的孩子,当然清楚。他最不

愿面对的,就是我们的眼睛啊。”

两人搀扶着站起来。山子父亲从衣袋里掏出一张纸片,

对山子母亲说:“来,把咱的眼睛画上。老师,麻烦你来粘

胶水。”他走向画板。我忙扶住他,却见他走过去,用手搽

了搽画板。奇迹发生了:他把那张纸片不偏不倚地贴在眉毛

下!全班一片惊呼,那竟然是一张红色心形纸片。父亲拍拍山

子,说:“这是你妈专门剪的。这次,你看到爸妈的眼睛了

吧 爸妈是成天用‘心’在看着你成长啊。”

全班响起热烈的掌声。我感慨万分地说:“同学们,今

天,山子的父母给我们上了一课。记住,不管绘画技巧多高

明,心中没有爱,你们的作品将一钱不值。”

山子双眼噙泪,扶着父母说: “爸、妈,我懂了。我这

就把你们的眼睛画上,以后再也不怕让别人看见。”

山子仔细地把父母的眼睛画上。我明白,山子今后将永

远相信,父母的眼睛是最完美的,因为他们一直用“心”支

撑着他。

22.本文叙述了一个什么故事?请你用简洁的语言概括出来。(2分)

答:___________________________________________

答案:山子通过给父母画肖像,明白了父母对他的爱。

23.“同学们大声赞同,山子却突然变了脸色,紧咬着嘴唇不做声。”请你发挥想像,以第一人称的方式描绘一下当时山子的心理活动。(3分)

答:___________________________________________

【解析】此题考查学生对人物内心活动的揣摩能力,解答此题主要从山子内心想自己的父母是盲人,又不想让别人知道的矛盾心理来回答。

答案(示例):我的父母都是盲人,如果画出来,同学们和老师会怎么看,我以后怎么在他们面前抬得起头?

24.山子父母的眼睛并不完美,为什么作者却以“完美的眼睛”为标题,还在文章结尾说“父母的眼睛是最完美的”?请结合文章的主要内容来分析。(3分)

答:___________________________________________

【解析】此题考查学生对文章主旨的理解能力,解答此题要理解“完美”指的是山子父母对山子的爱。结合这一内容回答即可。

答案(示例):虽然山子的父母是盲人,眼窝深陷,甚至连山子本人也不愿意面对,但是,他们却成天用“心”在看着山子成长,用爱支撑起他成长的天空。这眼睛因爱而完美。

25.作者说:“不管绘画技巧多高明,心中没有爱,你们的作品将一钱不值。”你赞同这个观点吗?为什么?(4分)

答:___________________________________________

答案:示例一:我赞同这个观点。文天祥因民族之爱,使他的“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的诗句千古留芳。

示例二:我赞同这个观点。中国历史上有很多暴君、奸臣,如隋炀帝、蔡京等,虽然有出众的艺术才能,也有很多的作品,但又有多少人能知道他们的作品呢?

示例三:我反对这个观点。比如秦桧背叛民族,但他创造的宋体字,却是我们现在报刊、书籍印刷的主流字体之一,我们并不能因为他的人格而否认宋体字的价值。

三、写作(50分)

26.每个人都有一个金色的童年,记忆里有童真趣事;有依依难忘的友情;有读书的痴迷与困惑;有师长父母的呵护与提携……

请以“童年”为话题写一篇作文,题目自拟,除诗歌外文体不限,字数600字左右。

【写作提示】这个话题对于学生来说,是一个熟悉的话题,也是一个有话可写、有情可抒的话题, 从主题看,文章的材料可涉及童年生活的方方面面,可以写的内容有很多。在正式动笔前,我们首先就要选择。尽量写自己所经历过所感受过的内容,只有这样的内容,写起来,自己才会有真情实感,文章才会有感染力,从而给人以更深的印象。其次,要突出“童年”二字,也就是说,“童年”是这次习作所表现的主要内容。我们要围绕“童年”选材,组织好材料,安排好详略。