10-11版初中语文新课标金榜学案配套课件:第5课 古代语言二则 (苏教版七年级上)

文档属性

| 名称 | 10-11版初中语文新课标金榜学案配套课件:第5课 古代语言二则 (苏教版七年级上) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-11-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

1.下列加点词意思相同的一项是( )

A.先自度其足 其剑自舟中坠于水

B.至之市 而忘操之

C.郑人有欲买履者 从其所契者入水求之

D.先自度其足 其剑自舟中坠于水

【解析】选A。A项均为“他的”;B项分别为:到……去/

量好的尺码;C项分别为:……的人/……的地方;D项分别为:自己/从。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

2.解释下列加点的词。

(1)先自度其足 __________________

(2)遂不得履 __________________

(3)遽契其舟 __________________

(4)楚人有涉江者 __________________

答案:(1)量长短 (2)鞋 (3)雕刻 (4)乘船渡过

﹒

﹒

﹒

﹒

3.翻译下列句子。

(1)宁信度,无自信也。

译文:_________________________________________

(2)是吾剑之所从坠。

译文:_________________________________________

答案:(1)宁可相信量好的尺码,也不相信自己的脚。

(2)这儿是我的剑掉下去的地方。

4.下列句子的朗读停顿划分有误的一项是( )

A.郑人/有欲买履者

B.何不/试之/以足

C.其剑/自舟中/坠于水

D.从其所/契者入水求之

【解析】选D。D项应为“从其所契者/入水求之”。

阅读两则寓言,回答5~9题。

5.解释下列加点的词。

(1)而忘操之 ( )

(2)及反 ( )

(3)遂不得履 ( )

(4)遽契其舟 ( )

(5)何不试之以足 ( )

(6)其剑自舟中坠于水 ( )

答案:(1)拿,携带 (2)到,等到 (3)终于

(4)立即,匆忙 (5)用、拿 (6)到

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

6.翻译下列句子。

(1)人曰:“何不试之以足?”

译文:__________________________________________

(2)求剑若此,不亦惑乎?

译文:__________________________________________

答案:(1)有人问:“为什么不用脚试一试鞋的大小呢?”

(2)像这样找剑,不是很糊涂吗?

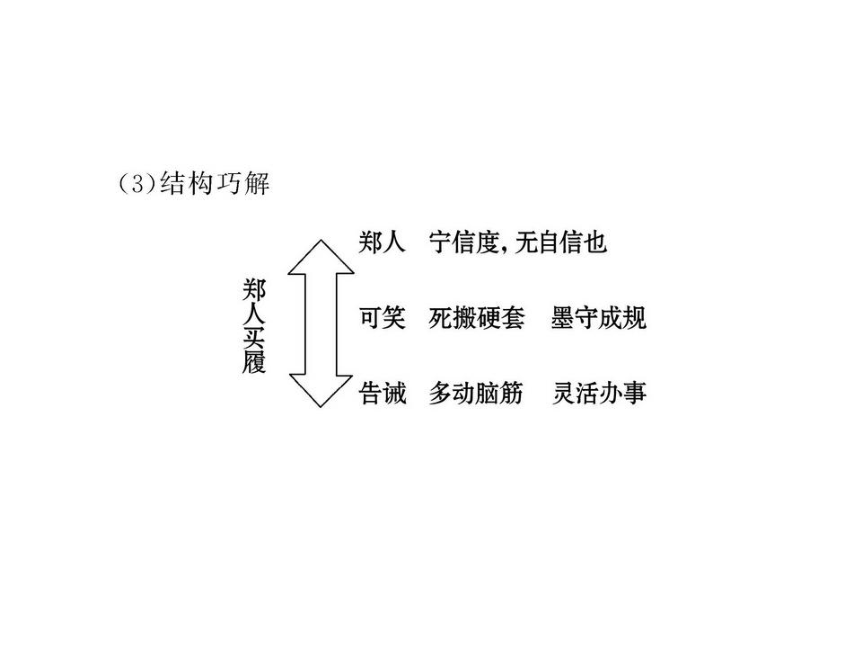

7.课文中的郑人和楚人的言行都十分可笑,请按要求默写出有关句子。

(1)郑人最可笑的“言”:_______________________。

(2)楚人最可笑的“行”:_______________________。

答案:(1)宁信度,无自信也

(2)从其所契者入水求之

8.“舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎?”这个刻舟求剑的楚人“惑”的原因是什么?这给我们怎样的启示?

答:_____________________________________________

答案:原因是他不知道船和剑的关系是一动一静的,而把两者都看成动的了。这启示我们要尊重实际,用发展变化的眼光来看问题。

9.这两则寓言中的“郑人”和“楚人”有什么共同点?

答:_____________________________________________

答案:两人都思想僵化,不懂得实事求是的道理。因此,事情都没有做成:郑人买不到鞋,楚人找不到剑。

10.解释文中加点的词。

(1)悯:__________ (2)长:__________

(3)揠:__________ (4)谓:__________

(5)予:__________ (6)趋:__________

(7)槁:__________ (8)非徒:_________

答案:(1)担心、忧虑 (2)生长、发育 (3)拔

(4)告诉 (5)人称代词,“我” (6)快步走

(7)干枯 (8)不仅只是

11.对下列加点字用法和意思归类正确的一项是( )

①宋人有悯其苗之不长而揠之者

②反归取之

③其子趋而往视之

④舟已行矣,而剑不行

A.①②相同,③④不同

B.①②不同,③④相同

C.①②相同,③④相同

D.①②不同,③④不同

【解析】选D。①之:用于主谓之间,取消句子的独立性,不译;②之:代词,代量好的尺码;③而:表顺接;④而:表转折,然而、但是。

﹒

﹒

﹒

﹒

12.翻译下列句子。

(1)今日病矣!予助苗长矣。

译文:___________________________________________

(2)其子趋而往视之,苗则槁矣。

译文:___________________________________________

(3)非徒无益,而又害之。

译文:___________________________________________

答案:(1)今天我累坏了!我帮助禾苗长高了。(2)他儿子赶忙到地里去看,禾苗都已枯萎了。(3)不仅没好处,反而害了它们。

13.宋人为什么要拔苗?其结果如何?

答:______________________________________________

答案:宋人想帮助禾苗快点生长,其结果却使得禾苗干枯了。

14.读完这则寓言后,想一想这个寓言说明了什么道理?

答:_____________________________________________

【解析】本题主要考查对故事寓意的理解。从宋人拔苗的行为出发,结合禾苗的枯死来答,说出不顾客观实际的危害,意合即可。

答案:这则寓言从反面生动地说明了这样一个道理:遇事如果不从客观实际出发,只能是好心办坏事。

1.下列加点词意思相同的一项是( )

A.先自度其足 其剑自舟中坠于水

B.至之市 而忘操之

C.郑人有欲买履者 从其所契者入水求之

D.先自度其足 其剑自舟中坠于水

【解析】选A。A项均为“他的”;B项分别为:到……去/

量好的尺码;C项分别为:……的人/……的地方;D项分别为:自己/从。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

2.解释下列加点的词。

(1)先自度其足 __________________

(2)遂不得履 __________________

(3)遽契其舟 __________________

(4)楚人有涉江者 __________________

答案:(1)量长短 (2)鞋 (3)雕刻 (4)乘船渡过

﹒

﹒

﹒

﹒

3.翻译下列句子。

(1)宁信度,无自信也。

译文:_________________________________________

(2)是吾剑之所从坠。

译文:_________________________________________

答案:(1)宁可相信量好的尺码,也不相信自己的脚。

(2)这儿是我的剑掉下去的地方。

4.下列句子的朗读停顿划分有误的一项是( )

A.郑人/有欲买履者

B.何不/试之/以足

C.其剑/自舟中/坠于水

D.从其所/契者入水求之

【解析】选D。D项应为“从其所契者/入水求之”。

阅读两则寓言,回答5~9题。

5.解释下列加点的词。

(1)而忘操之 ( )

(2)及反 ( )

(3)遂不得履 ( )

(4)遽契其舟 ( )

(5)何不试之以足 ( )

(6)其剑自舟中坠于水 ( )

答案:(1)拿,携带 (2)到,等到 (3)终于

(4)立即,匆忙 (5)用、拿 (6)到

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

6.翻译下列句子。

(1)人曰:“何不试之以足?”

译文:__________________________________________

(2)求剑若此,不亦惑乎?

译文:__________________________________________

答案:(1)有人问:“为什么不用脚试一试鞋的大小呢?”

(2)像这样找剑,不是很糊涂吗?

7.课文中的郑人和楚人的言行都十分可笑,请按要求默写出有关句子。

(1)郑人最可笑的“言”:_______________________。

(2)楚人最可笑的“行”:_______________________。

答案:(1)宁信度,无自信也

(2)从其所契者入水求之

8.“舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎?”这个刻舟求剑的楚人“惑”的原因是什么?这给我们怎样的启示?

答:_____________________________________________

答案:原因是他不知道船和剑的关系是一动一静的,而把两者都看成动的了。这启示我们要尊重实际,用发展变化的眼光来看问题。

9.这两则寓言中的“郑人”和“楚人”有什么共同点?

答:_____________________________________________

答案:两人都思想僵化,不懂得实事求是的道理。因此,事情都没有做成:郑人买不到鞋,楚人找不到剑。

10.解释文中加点的词。

(1)悯:__________ (2)长:__________

(3)揠:__________ (4)谓:__________

(5)予:__________ (6)趋:__________

(7)槁:__________ (8)非徒:_________

答案:(1)担心、忧虑 (2)生长、发育 (3)拔

(4)告诉 (5)人称代词,“我” (6)快步走

(7)干枯 (8)不仅只是

11.对下列加点字用法和意思归类正确的一项是( )

①宋人有悯其苗之不长而揠之者

②反归取之

③其子趋而往视之

④舟已行矣,而剑不行

A.①②相同,③④不同

B.①②不同,③④相同

C.①②相同,③④相同

D.①②不同,③④不同

【解析】选D。①之:用于主谓之间,取消句子的独立性,不译;②之:代词,代量好的尺码;③而:表顺接;④而:表转折,然而、但是。

﹒

﹒

﹒

﹒

12.翻译下列句子。

(1)今日病矣!予助苗长矣。

译文:___________________________________________

(2)其子趋而往视之,苗则槁矣。

译文:___________________________________________

(3)非徒无益,而又害之。

译文:___________________________________________

答案:(1)今天我累坏了!我帮助禾苗长高了。(2)他儿子赶忙到地里去看,禾苗都已枯萎了。(3)不仅没好处,反而害了它们。

13.宋人为什么要拔苗?其结果如何?

答:______________________________________________

答案:宋人想帮助禾苗快点生长,其结果却使得禾苗干枯了。

14.读完这则寓言后,想一想这个寓言说明了什么道理?

答:_____________________________________________

【解析】本题主要考查对故事寓意的理解。从宋人拔苗的行为出发,结合禾苗的枯死来答,说出不顾客观实际的危害,意合即可。

答案:这则寓言从反面生动地说明了这样一个道理:遇事如果不从客观实际出发,只能是好心办坏事。