10-11版初中语文新课标金榜学案配套课件:第10课 社戏 (苏教版七年级上)

文档属性

| 名称 | 10-11版初中语文新课标金榜学案配套课件:第10课 社戏 (苏教版七年级上) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-11-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

1.下列加点字注音有误的一项是( )

A.归省(xǐnɡ) 凫水(fú)

蕴藻(zǎo) 絮叨(dāo)

B.怠慢(dài) 撺掇(chuān)

潺潺(chán) 惮(chán)

C.家眷(juàn) 行辈(hánɡ)

漂渺(miǎo) 纠葛(ɡé)

D.舟楫(jí) 篙(ɡāo)

踊跃(yǒnɡ) 踱(duó)

【解析】选B。B项中“撺”应读cuān;“惮”应读dàn。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

2.解释下列句中加点的词。

(1)夏期便不能多日的归省了。

归省:___________________________________________

(2)十几个别的少年也大悟,立刻撺掇起来。

撺掇:___________________________________________

(3)并没有听到什么关系八公公盐柴事件的纠葛。

纠葛:___________________________________________

答案:(1)回家探望父母。 (2)从旁鼓动人(做某事),怂恿。 (3)葛蔓纠结,难于分解,比喻纠缠不清的事情。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

3.下列句中使用的标点符号有误的一项是( )

A.忽然间,一个最聪明的双喜大悟似的提议了,他说,“大船?八叔的航船不是回来了么?”

B.“近台没有什么空了,我们远远的看罢。”阿发说。

C.他去了一刻,回来说,“没有。卖豆浆的聋子也回去了。日里倒有,我还喝了两碗呢。现在去舀一瓢水来给你喝罢。”

D.在这迟疑之中,双喜可又看出底细来了,便又大声的说道,“我写包票!船又大,迅哥儿向来不乱跑;我们又都是识水性的!”

【解析】选D。D项中“船又大”后面的逗号应改为分号。

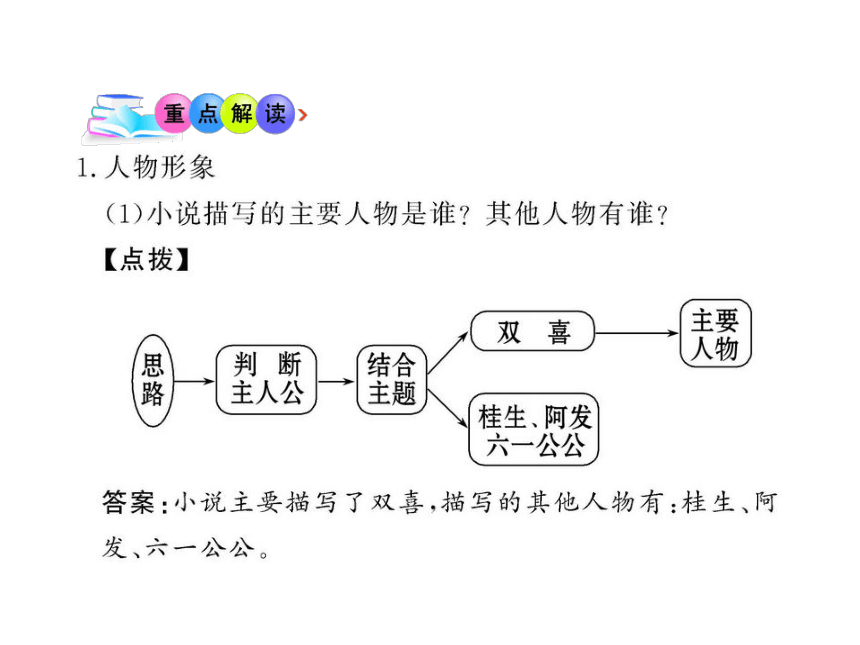

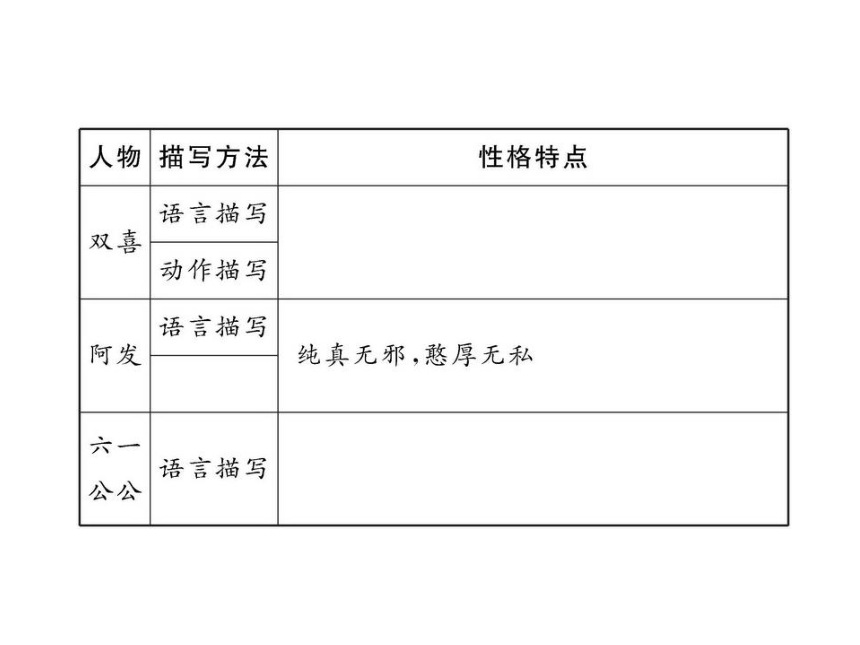

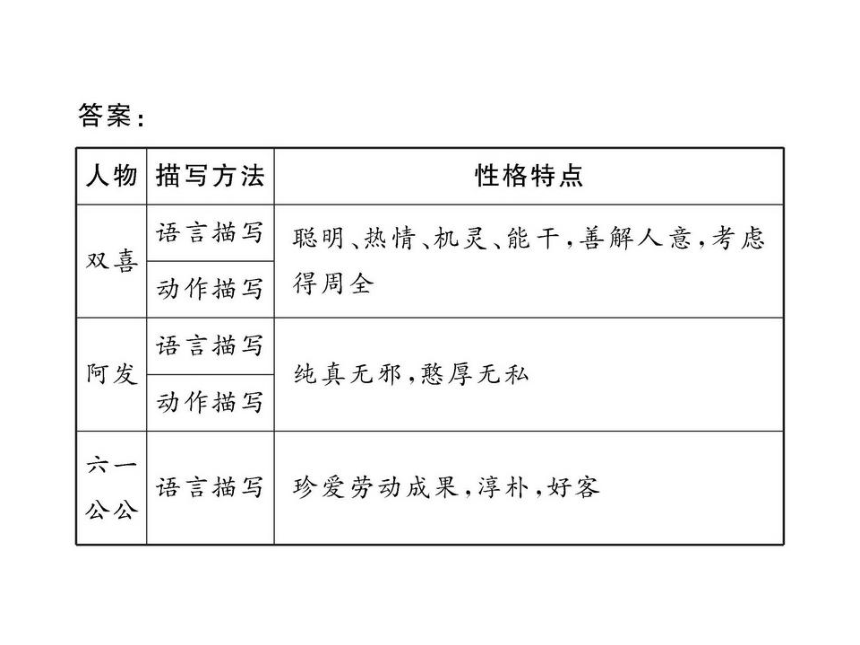

4.指出下列描写人物时所使用的描写方法。

(1)大家跳下船,双喜拔前篙,阿发拔后篙,年幼的都陪我坐在舱中,较大的聚在船尾。( )

(2)“阿阿,阿发,这边是你家的,这边是老六一家的,我们偷那一边的呢?”( )

(3)总之,是完了。到下午,我的朋友都去了,戏已经开场了,我似乎听到锣鼓的声音,而且知道他们在戏台下买豆浆喝。( )

答案:(1)动作描写 (2)语言描写 (3)心理描写

阅读“两岸的豆麦和河底的水草”和“不多久,松柏林早在船后了……”两段,回答问题。

5.这两段景物描写的内容各是什么?

答:______________________________________________

答案:夜航看戏,戏后归航。

6.“淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了”这句话用了什么修辞手法?表达了“我”什么样的心情?

答:______________________________________________

答案:比喻。表达了“我”急于看到戏的迫切心情。

7.这两段都描写了船行很快,哪一处是正面描写,哪两处是侧面描写?

答:_____________________________________________

答案:正面描写:航船就像大白鱼在浪花里蹿;侧面描写:连山仿佛是铁的兽脊似的向船尾跑去,老渔父喝彩。

8.这两段景物描写都调动了人体的感觉器官,请分别找出来,再说说这样写的好处。

答:_______________________________________________

【解析】此题考查对感觉器官的理解能力,感觉器官主要有视觉、触觉、听觉、嗅觉、味觉、感觉等,从文中描写景物的气味、见到的景物、声音等来分析即可,其作用主要从表现的景物的特点来分析即可。

答案:嗅觉、视觉、听觉、感觉等,将景物描写得栩栩如生,让读者有身临其境之感。

9.本文通过“我”真切的见闻感受,描写了别有异趣的家乡“香市”,从中,我们看出:“香市”是具有_______和___

________的古老乡村风俗;“香市”是反映___________和

_______________的“乡场”活动。

答案:封建宗教色彩 地方风情 农村自给自足的自然经济 农民质朴单纯的精神生活

10.作者是如何描写幼时所见的“香市”的?

答:______________________________________________

【解析】此题考查对文章内容结构的分析能力。解题思路如下:

答案:由外而内、由物及人,循着游赏者足迹的推移来描写“香市”的。

11.第三自然段中“庙里庙外,人声和锣鼓声,还有孩子们手里的小喇叭、哨子的声音,混合成一片骚音,三里路外也听得见”,作者写所闻的各种声音目的在表现什么?

答:_______________________________________________

【解析】此题考查学生对文章内容的理解分析能力, 语段中通过写各种声响,目的在于渲染一种繁华热闹的气氛,据此概括即可。

答案:“香市”庙堂内外热烈繁闹的场景。

12.请结合当时背景——“革命”之后农村经济的萧条、凋零来分析文章最后两自然段“往常‘香市’的主角——农民,今天差不多看不见。”这句话的含意。

答:______________________________________________

【解析】此题考查学生对语句的理解能力,解答此题要结合当时由于“革命”造成的农村的经济衰退、萧条,农民生活贫困的现状来分析看不见农民的原因。

答案:暗示出“革命”后农村经济破落凋敝的现实趋势和农民日趋贫困的生活遭遇。

13.鲁迅先生的《社戏》描写了小时候看大戏的情景,多姿多彩的民俗,淳朴的民风,让人记忆深刻,充满向往。班里准备举办一次“走进民俗,走进传统文化”的主题班会,请你积极参与。

(1)活动内容:_____________________________________

(2)基本思路:_____________________________________

(3)布置会场时,同学们想选用一种富有传统文化意味的装饰物,你推荐选用哪一种?说说理由。

答:________________________________________________

答案(示例):(1)“民俗文化”知识竞赛。

(2)组织者先设计竞赛题,班会上组织全体同学抢答,最后给优胜者颁奖。

(3)我推荐悬挂中国结。大红的中国结悬挂在会场,富有民族特色,也可以更好地烘托出会场里热烈喜庆的气氛。

1.下列加点字注音有误的一项是( )

A.归省(xǐnɡ) 凫水(fú)

蕴藻(zǎo) 絮叨(dāo)

B.怠慢(dài) 撺掇(chuān)

潺潺(chán) 惮(chán)

C.家眷(juàn) 行辈(hánɡ)

漂渺(miǎo) 纠葛(ɡé)

D.舟楫(jí) 篙(ɡāo)

踊跃(yǒnɡ) 踱(duó)

【解析】选B。B项中“撺”应读cuān;“惮”应读dàn。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

2.解释下列句中加点的词。

(1)夏期便不能多日的归省了。

归省:___________________________________________

(2)十几个别的少年也大悟,立刻撺掇起来。

撺掇:___________________________________________

(3)并没有听到什么关系八公公盐柴事件的纠葛。

纠葛:___________________________________________

答案:(1)回家探望父母。 (2)从旁鼓动人(做某事),怂恿。 (3)葛蔓纠结,难于分解,比喻纠缠不清的事情。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

3.下列句中使用的标点符号有误的一项是( )

A.忽然间,一个最聪明的双喜大悟似的提议了,他说,“大船?八叔的航船不是回来了么?”

B.“近台没有什么空了,我们远远的看罢。”阿发说。

C.他去了一刻,回来说,“没有。卖豆浆的聋子也回去了。日里倒有,我还喝了两碗呢。现在去舀一瓢水来给你喝罢。”

D.在这迟疑之中,双喜可又看出底细来了,便又大声的说道,“我写包票!船又大,迅哥儿向来不乱跑;我们又都是识水性的!”

【解析】选D。D项中“船又大”后面的逗号应改为分号。

4.指出下列描写人物时所使用的描写方法。

(1)大家跳下船,双喜拔前篙,阿发拔后篙,年幼的都陪我坐在舱中,较大的聚在船尾。( )

(2)“阿阿,阿发,这边是你家的,这边是老六一家的,我们偷那一边的呢?”( )

(3)总之,是完了。到下午,我的朋友都去了,戏已经开场了,我似乎听到锣鼓的声音,而且知道他们在戏台下买豆浆喝。( )

答案:(1)动作描写 (2)语言描写 (3)心理描写

阅读“两岸的豆麦和河底的水草”和“不多久,松柏林早在船后了……”两段,回答问题。

5.这两段景物描写的内容各是什么?

答:______________________________________________

答案:夜航看戏,戏后归航。

6.“淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了”这句话用了什么修辞手法?表达了“我”什么样的心情?

答:______________________________________________

答案:比喻。表达了“我”急于看到戏的迫切心情。

7.这两段都描写了船行很快,哪一处是正面描写,哪两处是侧面描写?

答:_____________________________________________

答案:正面描写:航船就像大白鱼在浪花里蹿;侧面描写:连山仿佛是铁的兽脊似的向船尾跑去,老渔父喝彩。

8.这两段景物描写都调动了人体的感觉器官,请分别找出来,再说说这样写的好处。

答:_______________________________________________

【解析】此题考查对感觉器官的理解能力,感觉器官主要有视觉、触觉、听觉、嗅觉、味觉、感觉等,从文中描写景物的气味、见到的景物、声音等来分析即可,其作用主要从表现的景物的特点来分析即可。

答案:嗅觉、视觉、听觉、感觉等,将景物描写得栩栩如生,让读者有身临其境之感。

9.本文通过“我”真切的见闻感受,描写了别有异趣的家乡“香市”,从中,我们看出:“香市”是具有_______和___

________的古老乡村风俗;“香市”是反映___________和

_______________的“乡场”活动。

答案:封建宗教色彩 地方风情 农村自给自足的自然经济 农民质朴单纯的精神生活

10.作者是如何描写幼时所见的“香市”的?

答:______________________________________________

【解析】此题考查对文章内容结构的分析能力。解题思路如下:

答案:由外而内、由物及人,循着游赏者足迹的推移来描写“香市”的。

11.第三自然段中“庙里庙外,人声和锣鼓声,还有孩子们手里的小喇叭、哨子的声音,混合成一片骚音,三里路外也听得见”,作者写所闻的各种声音目的在表现什么?

答:_______________________________________________

【解析】此题考查学生对文章内容的理解分析能力, 语段中通过写各种声响,目的在于渲染一种繁华热闹的气氛,据此概括即可。

答案:“香市”庙堂内外热烈繁闹的场景。

12.请结合当时背景——“革命”之后农村经济的萧条、凋零来分析文章最后两自然段“往常‘香市’的主角——农民,今天差不多看不见。”这句话的含意。

答:______________________________________________

【解析】此题考查学生对语句的理解能力,解答此题要结合当时由于“革命”造成的农村的经济衰退、萧条,农民生活贫困的现状来分析看不见农民的原因。

答案:暗示出“革命”后农村经济破落凋敝的现实趋势和农民日趋贫困的生活遭遇。

13.鲁迅先生的《社戏》描写了小时候看大戏的情景,多姿多彩的民俗,淳朴的民风,让人记忆深刻,充满向往。班里准备举办一次“走进民俗,走进传统文化”的主题班会,请你积极参与。

(1)活动内容:_____________________________________

(2)基本思路:_____________________________________

(3)布置会场时,同学们想选用一种富有传统文化意味的装饰物,你推荐选用哪一种?说说理由。

答:________________________________________________

答案(示例):(1)“民俗文化”知识竞赛。

(2)组织者先设计竞赛题,班会上组织全体同学抢答,最后给优胜者颁奖。

(3)我推荐悬挂中国结。大红的中国结悬挂在会场,富有民族特色,也可以更好地烘托出会场里热烈喜庆的气氛。