部编版必修上群问阅读《劝学 》《师说 》《赤壁赋》课件(39张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版必修上群问阅读《劝学 》《师说 》《赤壁赋》课件(39张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-12-03 15:23:59 | ||

图片预览

文档简介

学案1 必修一

——《劝学(节选)》《师说》《始得西山宴游记》《赤壁赋》

2020年秋高中语文同步教学课件 ★★

[学案目标] 1.把必修一四篇文言文分散的文言基础知识前后勾连,连点成线,形成系统的知识体系。

2.重点掌握:①“而”字的意义和用法;②“所以”的意思;③通假字的辨识。

3.背诵《劝学(节选)》《师说》《赤壁赋》全文。

整合积累

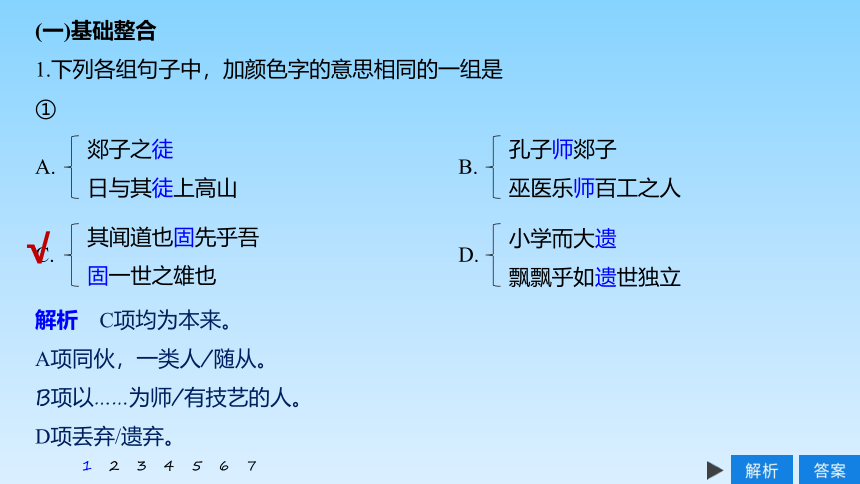

(一)基础整合

1.下列各组句子中,加颜色字的意思相同的一组是

①

郯子之徒

日与其徒上高山

孔子师郯子

巫医乐师百工之人

其闻道也固先乎吾

固一世之雄也

小学而大遗

飘飘乎如遗世独立

解析 C项均为本来。

A项同伙,一类人/随从。

B项以……为师/有技艺的人。

D项丢弃/遗弃。

A.

B.

C.

D.

√

1

2

3

4

5

6

7

使之然也

其声呜呜然

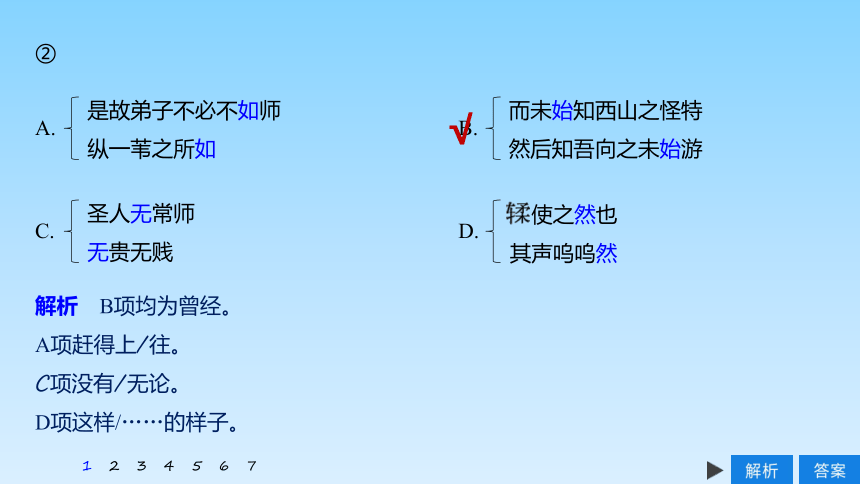

②

是故弟子不必不如师

纵一苇之所如

而未始知西山之怪特

然后知吾向之未始游

圣人无常师

无贵无贱

解析 B项均为曾经。

A项赶得上/往。

C项没有/无论。

D项这样/……的样子。

A.

B.

C.

D.

√

1

2

3

4

5

6

7

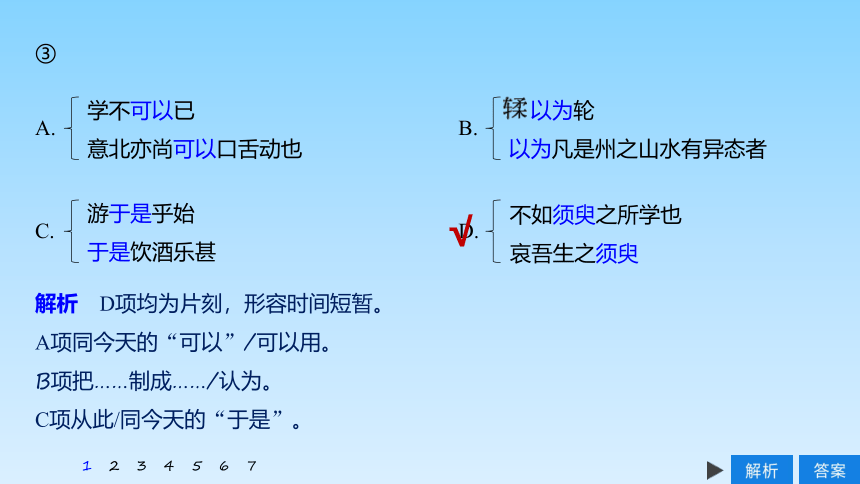

③

学不可以已

意北亦尚可以口舌动也

以为轮

以为凡是州之山水有异态者

游于是乎始

于是饮酒乐甚

不如须臾之所学也

哀吾生之须臾

解析 D项均为片刻,形容时间短暂。

A项同今天的“可以”/可以用。

B项把……制成……/认为。

C项从此/同今天的“于是”。

A.

B.

C.

D.

√

1

2

3

4

5

6

7

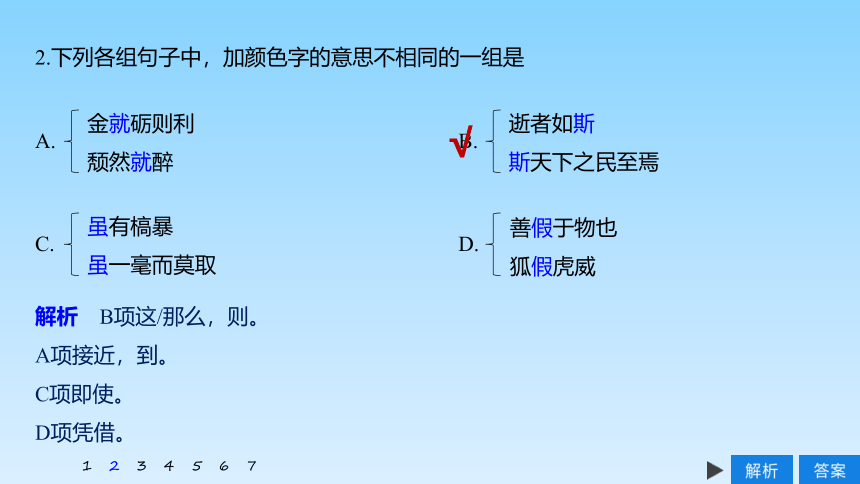

2.下列各组句子中,加颜色字的意思不相同的一组是

金就砺则利

颓然就醉

逝者如斯

斯天下之民至焉

虽有槁暴

虽一毫而莫取

善假于物也

狐假虎威

解析 B项这/那么,则。

A项接近,到。

C项即使。

D项凭借。

A.

B.

C.

D.

√

1

2

3

4

5

6

7

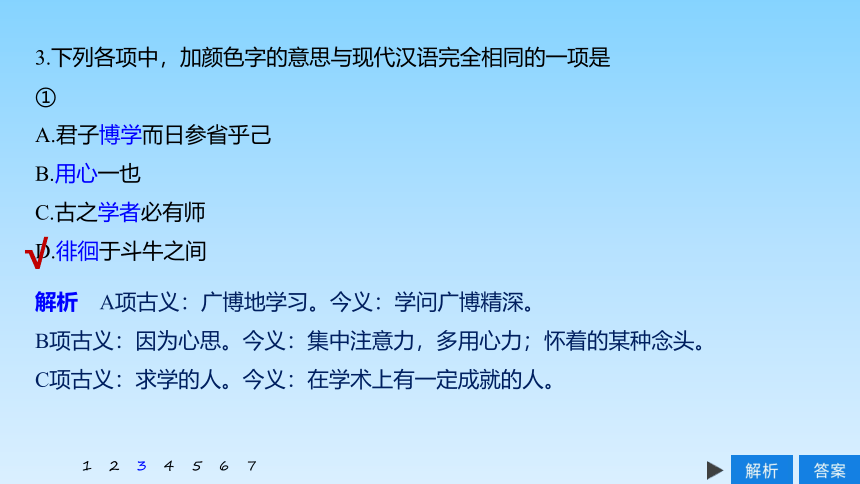

3.下列各项中,加颜色字的意思与现代汉语完全相同的一项是

①

A.君子博学而日参省乎己

B.用心一也

C.古之学者必有师

D.徘徊于斗牛之间

解析 A项古义:广博地学习。今义:学问广博精深。

B项古义:因为心思。今义:集中注意力,多用心力;怀着的某种念头。

C项古义:求学的人。今义:在学术上有一定成就的人。

√

1

2

3

4

5

6

7

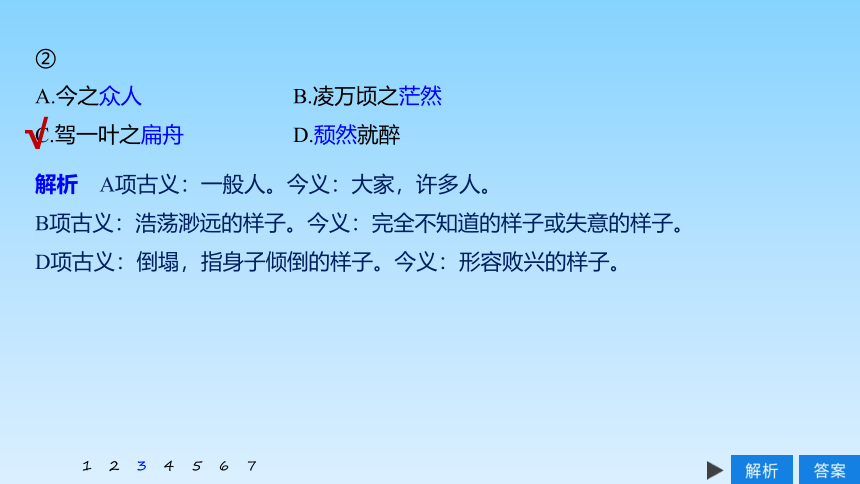

②

A.今之众人 B.凌万顷之茫然

C.驾一叶之扁舟 D.颓然就醉

解析 A项古义:一般人。今义:大家,许多人。

B项古义:浩荡渺远的样子。今义:完全不知道的样子或失意的样子。

D项古义:倒塌,指身子倾倒的样子。今义:形容败兴的样子。

√

1

2

3

4

5

6

7

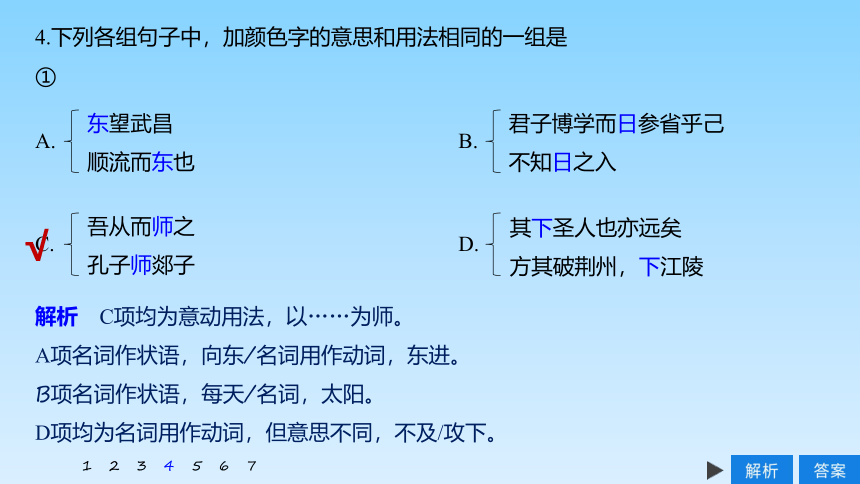

4.下列各组句子中,加颜色字的意思和用法相同的一组是

①

东望武昌

顺流而东也

君子博学而日参省乎己

不知日之入

吾从而师之

孔子师郯子

其下圣人也亦远矣

方其破荆州,下江陵

解析 C项均为意动用法,以……为师。

A项名词作状语,向东/名词用作动词,东进。

B项名词作状语,每天/名词,太阳。

D项均为名词用作动词,但意思不同,不及/攻下。

A.

B.

C.

D.

√

1

2

3

4

5

6

7

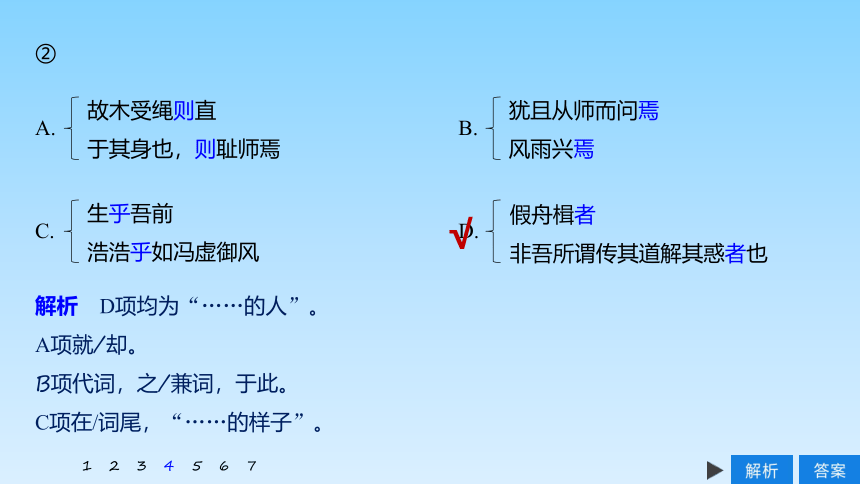

②

故木受绳则直

于其身也,则耻师焉

犹且从师而问焉

风雨兴焉

生乎吾前

浩浩乎如冯虚御风

假舟楫者

非吾所谓传其道解其惑者也

解析 D项均为“……的人”。

A项就/却。

B项代词,之/兼词,于此。

C项在/词尾,“……的样子”。

A.

B.

C.

D.

√

1

2

3

4

5

6

7

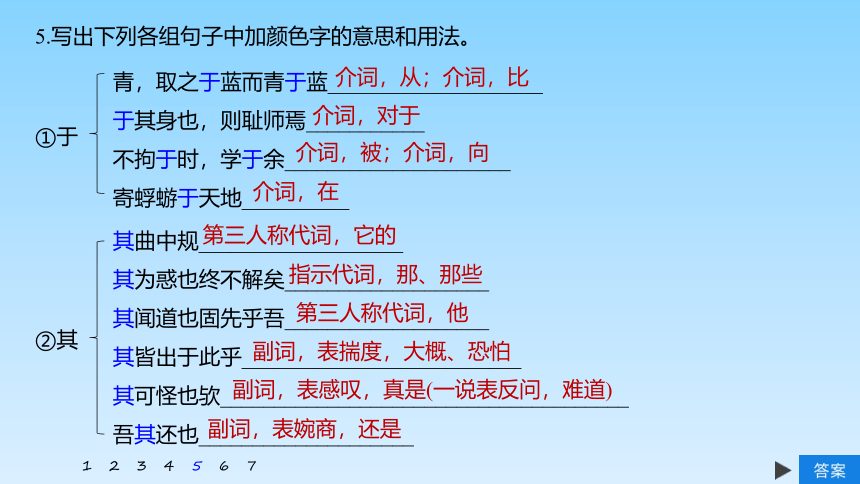

5.写出下列各组句子中加颜色字的意思和用法。

青,取之于蓝而青于蓝____________________

于其身也,则耻师焉___________

不拘于时,学于余_____________________

寄蜉蝣于天地__________

①于

其曲中规___________________

其为惑也终不解矣___________________

其闻道也固先乎吾___________________

其皆出于此乎__________________________

其可怪也欤______________________________________

吾其还也____________________

②其

介词,从;介词,比

介词,对于

介词,被;介词,向

介词,在

第三人称代词,它的

指示代词,那、那些

第三人称代词,他

副词,表揣度,大概、恐怕

副词,表感叹,真是(一说表反问,难道)

副词,表婉商,还是

1

2

3

4

5

6

7

6.指出下面一组句子在句式上的共同特点。

①何为其然也 ②而今安在哉 ③而又何羡乎

④何以知之 ⑤大王来何操 ⑥沛公安在

答案 均为宾语前置,条件是疑问代词作宾语。

1

2

3

4

5

6

7

7.翻译下列句子。

(1)故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

译文:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

(2)蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

译文:___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

1

2

3

4

5

6

7

所以木头用墨绳量过就直,刀剑在磨刀石上磨过就锋利,君子广博地学习并且每天检验反省自己,就会智慧明达而且行为没有过失了。(要点:就;博学;“参省乎己”,介宾短语后置;而)

蚯蚓没有锋利的爪子和牙齿、强健的筋骨,(却)向上可以吃尘土,向下可以饮地下的泉水,这是因为它心思专一。(要点:“爪牙之利,筋骨之强”,定语后置;“上”“下”名词作状语;“用心”,古今异义词)

译文:___________________________________________________________________

________________________________________________________________

译文:___________________________________________________________________

_________________________________________________

(3)于其身也,则耻师焉,惑矣!

对于他自己,却以从师学习为耻,真糊涂呀!(要点:身,则,耻)

(4)以为凡是州之山水有异态者,皆我有也,而未始知西山之怪特。

(我)认为凡是这一州山水有不同常态的,我全都享有(游览遍了),却不曾知道西山的奇特卓立。(要点:凡是,山水有异态者,未始)

(5)客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。

朋友也知道那江水与月亮吗?不断流逝的,就像这江水,却始终不曾流逝;时圆时缺的,就像那月亮,却终究没有增减。(要点:而,卒,大意对)

1

2

3

4

5

6

7

译文:_____________________________________________________________

(二)名句背诵

1.《荀子·劝学》

(1)在《劝学》中,荀子认为与其强调空想不如学习的句子是“______________,_________________”。

(2)在《劝学》中,荀子用来说明长期坚持就能取得成功的道理的句子是“_________,_________”。

(3)“_____________,___________”,《荀子·劝学》通过“木”与“金”的变化来进一步说明客观事物经过人工改造,可以改变原来的状况。

(4)人们常说:“活到老,学到老。”《荀子·劝学》中的“___________”一句印证了这句话。

吾尝终日而思矣

不如须臾之所学也

锲而不舍

金石可镂

故木受绳则直

金就砺则利

学不可以已

(5)《荀子·劝学》中,“______________”是说君子的天赋本性跟其他人并没有什么不同,然而最终却超过一般人,是因为“____________”,这说明了利用学习可以弥补自身不足的道理。

(6)儒、道两家都曾用行路来形象地论述积累的重要性。《老子》中说:“九层之台,起于垒土;千里之行,始于足下。”荀子在《劝学》中说:“_____________,___________。”

君子生非异也

故不积跬步

无以至千里

善假于物也

2.《师说》

(1)《师说》中,对于为子择师,自己却耻于学习的这种现象,韩愈最后的评价是“___________,____________”。

(2)韩愈的《师说》是写给少年李蟠的。文末所说的“_______”,点出了李蟠的文章爱好;而“__________________”,则说明了李蟠的儒学素养。

(3)韩愈在《师说》中将“巫医乐师百工之人”与“士大夫之族”从师的态度进行了对比,提出了“________________,__________”的疑问,来批评不愿从师的士大夫们。

(4)韩愈在《师说》中强调从师是为了学道,和人的年龄大小无关的两句是“__________,_________________________?”

小学而大遗

吾未见其明也

好古文

六艺经传皆通习之

今其智乃反不能及

其可怪也欤

吾师道也

夫庸知其年之先后生于吾乎

(5)《师说》中,韩愈认为士大夫们不能像“巫医乐师百工之人”那样相互为师的主要原因在于他们“年相若”“道相似”,如果彼此为师,就会出现“___________,___________”的尴尬局面。

(6)韩愈在《师说》中表述了从师的重要性,并提出了择师的标准,其中明确择师标准的两句是“_________,___________”。

(7)韩愈在《师说》中认为“学生不一定比不上老师,老师不一定比学生贤能”的原因是“__________,___________”。

(8)韩愈在《师说》中表达自己写作目的的两句是“___________________,_________________”。

(9)《荀子·劝学》中指出:“青,取之于蓝而青于蓝。”这与韩愈《师说》中“____________________,________________”的观点是相同的。

位卑则足羞

官盛则近谀

道之所存

师之所存也

闻道有先后

术业有专攻

余嘉其能行古道

作《师说》以贻之

是故弟子不必不如师

师不必贤于弟子

3.《赤壁赋》

(1)《赤壁赋》中,苏轼用歌词表达自己思念君王却得不到君王垂怜的句子是“____________,_______________”。

(2)面对生命的短促和个体的渺小,苏轼在《赤壁赋》中发出了“____________,______________”的感慨。

(3)《赤壁赋》中“____________,____________”两句,指出了月亮圆缺更替、周而复始的自然规律。

(4)在《赤壁赋》中,苏轼以“___________________,________________”两句告诉我们,获得快乐其实很简单,把自然美景当作无穷无尽的资源,与朋友一同享用即可。

渺渺兮予怀

望美人兮天一方

寄蜉蝣于天地

渺沧海之一粟

盈虚者如彼

而卒莫消长也

是造物者之无尽藏也

而吾与子之所共适

(5)《赤壁赋》中,“___________________,___________________”两句从事物的变化角度,强调了世间万物都处于绝对运动之中。

(6)《赤壁赋》中,“_____________,_____________”两句运用侧面描写的手法表现洞箫声的悲凉。

盖将自其变者而观之

则天地曾不能以一瞬

舞幽壑之潜蛟

泣孤舟之嫠妇

(三)文常积累

1.君子博学而日参省乎己

君子:特指有学问有修养的人。“君子”一词出自《易经》,被全面引用最后上升到士大夫及读书人的道德品质始自孔子,并被以后的儒家学派不断完善,成为中国人的道德典范。

2.故不积跬步

跬步:古代跨出一脚为“跬”,跨两脚为“步”。

3.授之书而习其句读者

句读:古人指文辞休止和停顿处。文句意思表达完毕,叫“句”;句子中间需要稍稍停顿的地方为“读”。

4.六艺经传皆通习之

六艺经传:六经的经文和传记。六艺,即六经,指《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六种经书。“六艺”有时是指礼、乐、射、御、书、术六种技艺。传,古代解释六经的著作。如《春秋左氏传》《诗经毛氏传》等。“六艺经传”一词源于《史记·太史公自序》中所引其父司马谈之言:“夫儒者六艺为法,六艺经传以千万数,累世不能通其学,当年不能究其礼。”

5.壬戌之秋

壬戌:这里用的是干支纪年法。干,即天干,共十位:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。支,即地支,共十二位:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。干支两字相配,用以纪年,如壬戌之类。十和十二的最小公倍数为六十,因而干支纪年每六十年一个循环,故称“甲子”六十一循环。

6.七月既望

既望:望日的后一日,指农历十六日。古代对农历一个月中某些特殊的日子有特定的称谓。如每月第一日为“朔”,十五日为“望”,十六日为“既望”,最后一日为“晦”。

7.徘徊于斗牛之间

斗牛:斗宿和牛宿,都是星宿名。中国古代天文学家把天空中可见的星分成二十八组,称二十八宿,其中北方七宿为斗、牛、女、虚、危、室、壁。斗和牛都在其中。斗宿,位于北方七宿之首,由六颗星组成,位于中天偏南,形似斗杓,相对于北斗而称南斗。牛宿,有星六颗,即摩羯座六星,因其星群组合如牛角而得名。

8.寄蜉蝣于天地

蜉蝣:一种昆虫,夏秋之交生于水边,生命短促,仅数小时,古人说它朝生暮死。这里用来比喻人生短促。

重点探究

(一)“而”字用法辨析

1.请说出下列句中加颜色“而”字的用法。

①吾尝跂而望矣 ②吾从而师之 ③则群聚而笑之 ④顺流而东也 ⑤耳得之而为声 ⑥到则披草而坐 ⑦穷山之高而止 ⑧箕踞而遨

答案 表承接:②⑤⑥⑦。表修饰:①③④⑧。

“而”字作为连词,最难辨别的是表承接关系和表修饰关系,因为它们连接的均是动词或动词短语。那如何区别它们呢?首先,从意义上辨析。表承接关系的,前一动词(或动词短语)与后一动词(或动词短语)有先后、相连关系。如“卧而梦”,“梦”是“卧”的结果。而表修饰关系的,前一动词对后一动词起着修饰作用,或说明其方式,或描述其情态。如“客喜而笑”,“而”表修饰,“喜”是“笑”的方式或情态。其次,可以用试就词语的办法来辨析。表承接关系的,两个动词(或动词短语)间可加“然后”“就”等词,意思不变;表修饰关系的,两个动词(或动词短语)间可加“地”“着”等词,意思不变。

2.下列各组句子中,“而”字的意义和用法是否相同?

解析 均为连词,表转折关系。

①

处逸乐而欲不放(,居贫苦而志不倦)

涂有饿莩而不知发

(2017年天津卷第9题C项)

答案 相同

解析 均为连词,表承接关系。

②

望石再拜而去

毕礼而归之

(2016年浙江卷第17题D项)

答案 相同

(二)“所以”的理解

3.解释下列句中加颜色的“所以”。

①师者,所以传道受业解惑也 ②圣人之所以为圣 ③吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也 ④所以游目骋怀,足以极视听之娱 ⑤所以兴怀,其致一也 ⑥吾知所以距子矣,吾不言(《墨子·公输》) ⑦先王之所以为法者,人也(《吕氏春秋·察今》) ⑧(贼)必于渡淮之所以火标之

答案 ①④⑥⑦中的“所以”是“……的办法”或“用来……的”。

②③⑤中的“所以”皆表示原因,相当于“……的原因(缘故)”。

而⑧中的“所以”则是两个词,“所”,……的地方;“以”,用(火把)。

“所以”在一般情况下是一个固定结构,有表示原因和凭借两个意思。但也有例外,如上面⑧。总之,需结合语境灵活辨析。

4.翻译下面文段中的画线句子。

古之人非无宝也,其所宝者异也。孙叔敖疾,将死,戒其子曰:“王数封我矣,吾不受也。为我死,王则封汝,必无受利地。楚、越之间有寝之丘者,此其地不利,而名甚恶。荆人畏鬼,而越人信机[注]。可长有者,其唯此也。”孙叔敖死,王果以美地封其子,而子辞,请寝之丘,故至今不失。孙叔敖之知,知以不利为利矣,知以人之所恶为己之所喜,此有道者之所以异乎俗也。

注 机:吉凶之兆。

知道把别人所厌恶的作为自己所喜好的,这就是明智的人和世俗的人不同的地方。

译文:___________________________________________________________________

______

“以”是介词,把;“所以”是古今异义词,“……的地方”“……的原因”;“异乎俗”是介词结构后置句,“乎”是介词,与、和。

(三)如何辨识通假字

5.写出下列句中的通假字,看看它们有何共同特点。

①君子生非异也:_________________

②师者,所以传道受业解惑也:_______________

③意有所极,梦亦同趣:_________________

④浩浩乎如冯虚御风:________________

“生”同“性”

“受”同“授”

“趣”同“趋”

“冯”同“凭”

构成通假字,应当具备下列条件之一:①读音相同或相近;②字形相似,有一偏旁相同。

6.根据通假字的特点,试指出下列句中的通假字。

①今若遣此妇,终老不复取:_________________

②顷之,烟炎张天,人马烧溺死者甚众:______________

③君民者,岂以陵民?社稷是主:________________

④余甚或焉,傥所谓天道,是耶非耶:________________________________

“取”同“娶”

“炎”同“焰”

“陵”同“凌”

“或”同“惑”,“傥”同“倘”

随堂巩固

译文:___________________________________________________________________

________

译文:___________________________________________________________________

_________________________

1.翻译下列句子。

①自余为僇人,居是州,恒惴栗。

自从我成为受刑戮的人,住在这个州里,常常忧惧不安。(要点:“僇”同“戮”,刑辱;恒,常常)

②驾一叶之扁舟,举匏尊以相属。

驾着一只小船,(在这里)举起酒杯相互劝酒。(要点:“尊”同“樽”,酒杯;属,劝)

译文:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________

译文:___________________________________________________________________

__________________________________

2.翻译下列句子,注意句中的通假字和“所以”一词。

①民,吾民也。发吾粟振之,胡不可?

百姓,是我们的百姓。发放我们的粮食救济他们,为什么不可以?(要点:判断句;“振”同“赈”,赈济,救济)

②土工洊(jiàn,再度)起,民罢于征发,非所以事天也。

土木工程再度兴起,百姓被征集调遣搞得疲惫不堪,这不是用来侍奉上天的做法。(要点:“罢”同“疲”,疲劳;于,表被动;所以,用来……的)

——《劝学(节选)》《师说》《始得西山宴游记》《赤壁赋》

2020年秋高中语文同步教学课件 ★★

[学案目标] 1.把必修一四篇文言文分散的文言基础知识前后勾连,连点成线,形成系统的知识体系。

2.重点掌握:①“而”字的意义和用法;②“所以”的意思;③通假字的辨识。

3.背诵《劝学(节选)》《师说》《赤壁赋》全文。

整合积累

(一)基础整合

1.下列各组句子中,加颜色字的意思相同的一组是

①

郯子之徒

日与其徒上高山

孔子师郯子

巫医乐师百工之人

其闻道也固先乎吾

固一世之雄也

小学而大遗

飘飘乎如遗世独立

解析 C项均为本来。

A项同伙,一类人/随从。

B项以……为师/有技艺的人。

D项丢弃/遗弃。

A.

B.

C.

D.

√

1

2

3

4

5

6

7

使之然也

其声呜呜然

②

是故弟子不必不如师

纵一苇之所如

而未始知西山之怪特

然后知吾向之未始游

圣人无常师

无贵无贱

解析 B项均为曾经。

A项赶得上/往。

C项没有/无论。

D项这样/……的样子。

A.

B.

C.

D.

√

1

2

3

4

5

6

7

③

学不可以已

意北亦尚可以口舌动也

以为轮

以为凡是州之山水有异态者

游于是乎始

于是饮酒乐甚

不如须臾之所学也

哀吾生之须臾

解析 D项均为片刻,形容时间短暂。

A项同今天的“可以”/可以用。

B项把……制成……/认为。

C项从此/同今天的“于是”。

A.

B.

C.

D.

√

1

2

3

4

5

6

7

2.下列各组句子中,加颜色字的意思不相同的一组是

金就砺则利

颓然就醉

逝者如斯

斯天下之民至焉

虽有槁暴

虽一毫而莫取

善假于物也

狐假虎威

解析 B项这/那么,则。

A项接近,到。

C项即使。

D项凭借。

A.

B.

C.

D.

√

1

2

3

4

5

6

7

3.下列各项中,加颜色字的意思与现代汉语完全相同的一项是

①

A.君子博学而日参省乎己

B.用心一也

C.古之学者必有师

D.徘徊于斗牛之间

解析 A项古义:广博地学习。今义:学问广博精深。

B项古义:因为心思。今义:集中注意力,多用心力;怀着的某种念头。

C项古义:求学的人。今义:在学术上有一定成就的人。

√

1

2

3

4

5

6

7

②

A.今之众人 B.凌万顷之茫然

C.驾一叶之扁舟 D.颓然就醉

解析 A项古义:一般人。今义:大家,许多人。

B项古义:浩荡渺远的样子。今义:完全不知道的样子或失意的样子。

D项古义:倒塌,指身子倾倒的样子。今义:形容败兴的样子。

√

1

2

3

4

5

6

7

4.下列各组句子中,加颜色字的意思和用法相同的一组是

①

东望武昌

顺流而东也

君子博学而日参省乎己

不知日之入

吾从而师之

孔子师郯子

其下圣人也亦远矣

方其破荆州,下江陵

解析 C项均为意动用法,以……为师。

A项名词作状语,向东/名词用作动词,东进。

B项名词作状语,每天/名词,太阳。

D项均为名词用作动词,但意思不同,不及/攻下。

A.

B.

C.

D.

√

1

2

3

4

5

6

7

②

故木受绳则直

于其身也,则耻师焉

犹且从师而问焉

风雨兴焉

生乎吾前

浩浩乎如冯虚御风

假舟楫者

非吾所谓传其道解其惑者也

解析 D项均为“……的人”。

A项就/却。

B项代词,之/兼词,于此。

C项在/词尾,“……的样子”。

A.

B.

C.

D.

√

1

2

3

4

5

6

7

5.写出下列各组句子中加颜色字的意思和用法。

青,取之于蓝而青于蓝____________________

于其身也,则耻师焉___________

不拘于时,学于余_____________________

寄蜉蝣于天地__________

①于

其曲中规___________________

其为惑也终不解矣___________________

其闻道也固先乎吾___________________

其皆出于此乎__________________________

其可怪也欤______________________________________

吾其还也____________________

②其

介词,从;介词,比

介词,对于

介词,被;介词,向

介词,在

第三人称代词,它的

指示代词,那、那些

第三人称代词,他

副词,表揣度,大概、恐怕

副词,表感叹,真是(一说表反问,难道)

副词,表婉商,还是

1

2

3

4

5

6

7

6.指出下面一组句子在句式上的共同特点。

①何为其然也 ②而今安在哉 ③而又何羡乎

④何以知之 ⑤大王来何操 ⑥沛公安在

答案 均为宾语前置,条件是疑问代词作宾语。

1

2

3

4

5

6

7

7.翻译下列句子。

(1)故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

译文:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

(2)蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

译文:___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

1

2

3

4

5

6

7

所以木头用墨绳量过就直,刀剑在磨刀石上磨过就锋利,君子广博地学习并且每天检验反省自己,就会智慧明达而且行为没有过失了。(要点:就;博学;“参省乎己”,介宾短语后置;而)

蚯蚓没有锋利的爪子和牙齿、强健的筋骨,(却)向上可以吃尘土,向下可以饮地下的泉水,这是因为它心思专一。(要点:“爪牙之利,筋骨之强”,定语后置;“上”“下”名词作状语;“用心”,古今异义词)

译文:___________________________________________________________________

________________________________________________________________

译文:___________________________________________________________________

_________________________________________________

(3)于其身也,则耻师焉,惑矣!

对于他自己,却以从师学习为耻,真糊涂呀!(要点:身,则,耻)

(4)以为凡是州之山水有异态者,皆我有也,而未始知西山之怪特。

(我)认为凡是这一州山水有不同常态的,我全都享有(游览遍了),却不曾知道西山的奇特卓立。(要点:凡是,山水有异态者,未始)

(5)客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。

朋友也知道那江水与月亮吗?不断流逝的,就像这江水,却始终不曾流逝;时圆时缺的,就像那月亮,却终究没有增减。(要点:而,卒,大意对)

1

2

3

4

5

6

7

译文:_____________________________________________________________

(二)名句背诵

1.《荀子·劝学》

(1)在《劝学》中,荀子认为与其强调空想不如学习的句子是“______________,_________________”。

(2)在《劝学》中,荀子用来说明长期坚持就能取得成功的道理的句子是“_________,_________”。

(3)“_____________,___________”,《荀子·劝学》通过“木”与“金”的变化来进一步说明客观事物经过人工改造,可以改变原来的状况。

(4)人们常说:“活到老,学到老。”《荀子·劝学》中的“___________”一句印证了这句话。

吾尝终日而思矣

不如须臾之所学也

锲而不舍

金石可镂

故木受绳则直

金就砺则利

学不可以已

(5)《荀子·劝学》中,“______________”是说君子的天赋本性跟其他人并没有什么不同,然而最终却超过一般人,是因为“____________”,这说明了利用学习可以弥补自身不足的道理。

(6)儒、道两家都曾用行路来形象地论述积累的重要性。《老子》中说:“九层之台,起于垒土;千里之行,始于足下。”荀子在《劝学》中说:“_____________,___________。”

君子生非异也

故不积跬步

无以至千里

善假于物也

2.《师说》

(1)《师说》中,对于为子择师,自己却耻于学习的这种现象,韩愈最后的评价是“___________,____________”。

(2)韩愈的《师说》是写给少年李蟠的。文末所说的“_______”,点出了李蟠的文章爱好;而“__________________”,则说明了李蟠的儒学素养。

(3)韩愈在《师说》中将“巫医乐师百工之人”与“士大夫之族”从师的态度进行了对比,提出了“________________,__________”的疑问,来批评不愿从师的士大夫们。

(4)韩愈在《师说》中强调从师是为了学道,和人的年龄大小无关的两句是“__________,_________________________?”

小学而大遗

吾未见其明也

好古文

六艺经传皆通习之

今其智乃反不能及

其可怪也欤

吾师道也

夫庸知其年之先后生于吾乎

(5)《师说》中,韩愈认为士大夫们不能像“巫医乐师百工之人”那样相互为师的主要原因在于他们“年相若”“道相似”,如果彼此为师,就会出现“___________,___________”的尴尬局面。

(6)韩愈在《师说》中表述了从师的重要性,并提出了择师的标准,其中明确择师标准的两句是“_________,___________”。

(7)韩愈在《师说》中认为“学生不一定比不上老师,老师不一定比学生贤能”的原因是“__________,___________”。

(8)韩愈在《师说》中表达自己写作目的的两句是“___________________,_________________”。

(9)《荀子·劝学》中指出:“青,取之于蓝而青于蓝。”这与韩愈《师说》中“____________________,________________”的观点是相同的。

位卑则足羞

官盛则近谀

道之所存

师之所存也

闻道有先后

术业有专攻

余嘉其能行古道

作《师说》以贻之

是故弟子不必不如师

师不必贤于弟子

3.《赤壁赋》

(1)《赤壁赋》中,苏轼用歌词表达自己思念君王却得不到君王垂怜的句子是“____________,_______________”。

(2)面对生命的短促和个体的渺小,苏轼在《赤壁赋》中发出了“____________,______________”的感慨。

(3)《赤壁赋》中“____________,____________”两句,指出了月亮圆缺更替、周而复始的自然规律。

(4)在《赤壁赋》中,苏轼以“___________________,________________”两句告诉我们,获得快乐其实很简单,把自然美景当作无穷无尽的资源,与朋友一同享用即可。

渺渺兮予怀

望美人兮天一方

寄蜉蝣于天地

渺沧海之一粟

盈虚者如彼

而卒莫消长也

是造物者之无尽藏也

而吾与子之所共适

(5)《赤壁赋》中,“___________________,___________________”两句从事物的变化角度,强调了世间万物都处于绝对运动之中。

(6)《赤壁赋》中,“_____________,_____________”两句运用侧面描写的手法表现洞箫声的悲凉。

盖将自其变者而观之

则天地曾不能以一瞬

舞幽壑之潜蛟

泣孤舟之嫠妇

(三)文常积累

1.君子博学而日参省乎己

君子:特指有学问有修养的人。“君子”一词出自《易经》,被全面引用最后上升到士大夫及读书人的道德品质始自孔子,并被以后的儒家学派不断完善,成为中国人的道德典范。

2.故不积跬步

跬步:古代跨出一脚为“跬”,跨两脚为“步”。

3.授之书而习其句读者

句读:古人指文辞休止和停顿处。文句意思表达完毕,叫“句”;句子中间需要稍稍停顿的地方为“读”。

4.六艺经传皆通习之

六艺经传:六经的经文和传记。六艺,即六经,指《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六种经书。“六艺”有时是指礼、乐、射、御、书、术六种技艺。传,古代解释六经的著作。如《春秋左氏传》《诗经毛氏传》等。“六艺经传”一词源于《史记·太史公自序》中所引其父司马谈之言:“夫儒者六艺为法,六艺经传以千万数,累世不能通其学,当年不能究其礼。”

5.壬戌之秋

壬戌:这里用的是干支纪年法。干,即天干,共十位:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。支,即地支,共十二位:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。干支两字相配,用以纪年,如壬戌之类。十和十二的最小公倍数为六十,因而干支纪年每六十年一个循环,故称“甲子”六十一循环。

6.七月既望

既望:望日的后一日,指农历十六日。古代对农历一个月中某些特殊的日子有特定的称谓。如每月第一日为“朔”,十五日为“望”,十六日为“既望”,最后一日为“晦”。

7.徘徊于斗牛之间

斗牛:斗宿和牛宿,都是星宿名。中国古代天文学家把天空中可见的星分成二十八组,称二十八宿,其中北方七宿为斗、牛、女、虚、危、室、壁。斗和牛都在其中。斗宿,位于北方七宿之首,由六颗星组成,位于中天偏南,形似斗杓,相对于北斗而称南斗。牛宿,有星六颗,即摩羯座六星,因其星群组合如牛角而得名。

8.寄蜉蝣于天地

蜉蝣:一种昆虫,夏秋之交生于水边,生命短促,仅数小时,古人说它朝生暮死。这里用来比喻人生短促。

重点探究

(一)“而”字用法辨析

1.请说出下列句中加颜色“而”字的用法。

①吾尝跂而望矣 ②吾从而师之 ③则群聚而笑之 ④顺流而东也 ⑤耳得之而为声 ⑥到则披草而坐 ⑦穷山之高而止 ⑧箕踞而遨

答案 表承接:②⑤⑥⑦。表修饰:①③④⑧。

“而”字作为连词,最难辨别的是表承接关系和表修饰关系,因为它们连接的均是动词或动词短语。那如何区别它们呢?首先,从意义上辨析。表承接关系的,前一动词(或动词短语)与后一动词(或动词短语)有先后、相连关系。如“卧而梦”,“梦”是“卧”的结果。而表修饰关系的,前一动词对后一动词起着修饰作用,或说明其方式,或描述其情态。如“客喜而笑”,“而”表修饰,“喜”是“笑”的方式或情态。其次,可以用试就词语的办法来辨析。表承接关系的,两个动词(或动词短语)间可加“然后”“就”等词,意思不变;表修饰关系的,两个动词(或动词短语)间可加“地”“着”等词,意思不变。

2.下列各组句子中,“而”字的意义和用法是否相同?

解析 均为连词,表转折关系。

①

处逸乐而欲不放(,居贫苦而志不倦)

涂有饿莩而不知发

(2017年天津卷第9题C项)

答案 相同

解析 均为连词,表承接关系。

②

望石再拜而去

毕礼而归之

(2016年浙江卷第17题D项)

答案 相同

(二)“所以”的理解

3.解释下列句中加颜色的“所以”。

①师者,所以传道受业解惑也 ②圣人之所以为圣 ③吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也 ④所以游目骋怀,足以极视听之娱 ⑤所以兴怀,其致一也 ⑥吾知所以距子矣,吾不言(《墨子·公输》) ⑦先王之所以为法者,人也(《吕氏春秋·察今》) ⑧(贼)必于渡淮之所以火标之

答案 ①④⑥⑦中的“所以”是“……的办法”或“用来……的”。

②③⑤中的“所以”皆表示原因,相当于“……的原因(缘故)”。

而⑧中的“所以”则是两个词,“所”,……的地方;“以”,用(火把)。

“所以”在一般情况下是一个固定结构,有表示原因和凭借两个意思。但也有例外,如上面⑧。总之,需结合语境灵活辨析。

4.翻译下面文段中的画线句子。

古之人非无宝也,其所宝者异也。孙叔敖疾,将死,戒其子曰:“王数封我矣,吾不受也。为我死,王则封汝,必无受利地。楚、越之间有寝之丘者,此其地不利,而名甚恶。荆人畏鬼,而越人信机[注]。可长有者,其唯此也。”孙叔敖死,王果以美地封其子,而子辞,请寝之丘,故至今不失。孙叔敖之知,知以不利为利矣,知以人之所恶为己之所喜,此有道者之所以异乎俗也。

注 机:吉凶之兆。

知道把别人所厌恶的作为自己所喜好的,这就是明智的人和世俗的人不同的地方。

译文:___________________________________________________________________

______

“以”是介词,把;“所以”是古今异义词,“……的地方”“……的原因”;“异乎俗”是介词结构后置句,“乎”是介词,与、和。

(三)如何辨识通假字

5.写出下列句中的通假字,看看它们有何共同特点。

①君子生非异也:_________________

②师者,所以传道受业解惑也:_______________

③意有所极,梦亦同趣:_________________

④浩浩乎如冯虚御风:________________

“生”同“性”

“受”同“授”

“趣”同“趋”

“冯”同“凭”

构成通假字,应当具备下列条件之一:①读音相同或相近;②字形相似,有一偏旁相同。

6.根据通假字的特点,试指出下列句中的通假字。

①今若遣此妇,终老不复取:_________________

②顷之,烟炎张天,人马烧溺死者甚众:______________

③君民者,岂以陵民?社稷是主:________________

④余甚或焉,傥所谓天道,是耶非耶:________________________________

“取”同“娶”

“炎”同“焰”

“陵”同“凌”

“或”同“惑”,“傥”同“倘”

随堂巩固

译文:___________________________________________________________________

________

译文:___________________________________________________________________

_________________________

1.翻译下列句子。

①自余为僇人,居是州,恒惴栗。

自从我成为受刑戮的人,住在这个州里,常常忧惧不安。(要点:“僇”同“戮”,刑辱;恒,常常)

②驾一叶之扁舟,举匏尊以相属。

驾着一只小船,(在这里)举起酒杯相互劝酒。(要点:“尊”同“樽”,酒杯;属,劝)

译文:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________

译文:___________________________________________________________________

__________________________________

2.翻译下列句子,注意句中的通假字和“所以”一词。

①民,吾民也。发吾粟振之,胡不可?

百姓,是我们的百姓。发放我们的粮食救济他们,为什么不可以?(要点:判断句;“振”同“赈”,赈济,救济)

②土工洊(jiàn,再度)起,民罢于征发,非所以事天也。

土木工程再度兴起,百姓被征集调遣搞得疲惫不堪,这不是用来侍奉上天的做法。(要点:“罢”同“疲”,疲劳;于,表被动;所以,用来……的)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读