部编版必修上《乡土中国》整本书阅读区域推进课件(51张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版必修上《乡土中国》整本书阅读区域推进课件(51张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 6.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-12-03 15:24:34 | ||

图片预览

文档简介

NEW

必修上 第五单元

《乡土中国》阅读与研讨策略

我们面临的问题

为什么要高一学生读《乡土中国》这本书?

在正常的教材学习之外,增加一本书,阅读时间从哪里来?

作为一部社会学的基础之作,教师该如何把握高中生应达到的学习程度?

教师自身的精力有限,如何有效指导学生的整本书阅读呢?

如何有效评价学生的阅读情况?

高中是否读这两部书就行了?如何兼顾学生的兴趣与个性阅读需求?

…………

如何理解教材中关于这一任务群的安排

重读课标(国家意志)

解读教材(编者意图)

重读课标

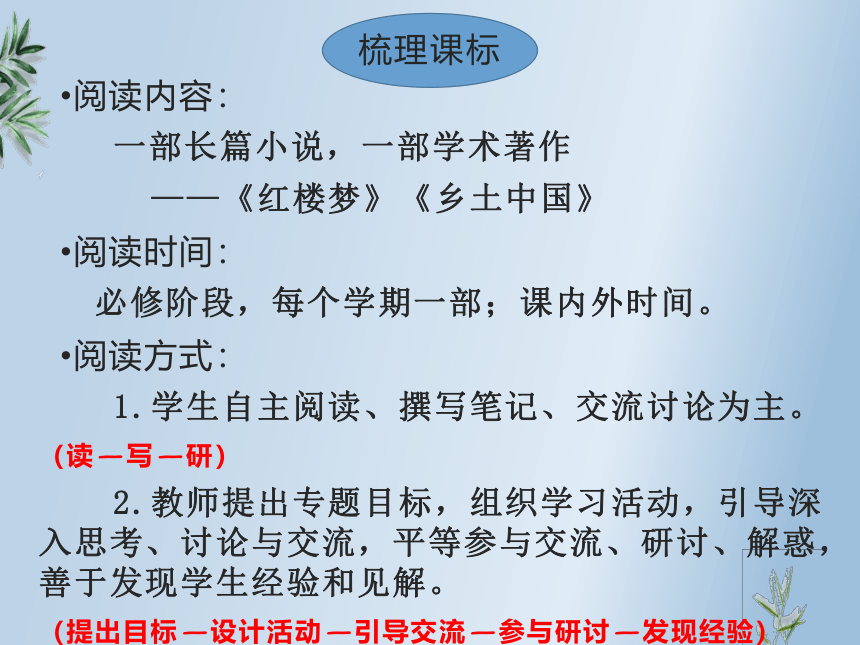

梳理课标

阅读内容:

一部长篇小说,一部学术著作

——《红楼梦》《乡土中国》

阅读时间:

必修阶段,每个学期一部;课内外时间。

阅读方式:

1.学生自主阅读、撰写笔记、交流讨论为主。

(读—写—研)

2.教师提出专题目标,组织学习活动,引导深入思考、讨论与交流,平等参与交流、研讨、解惑,善于发现学生经验和见解。

(提出目标—设计活动—引导交流—参与研讨—发现经验)

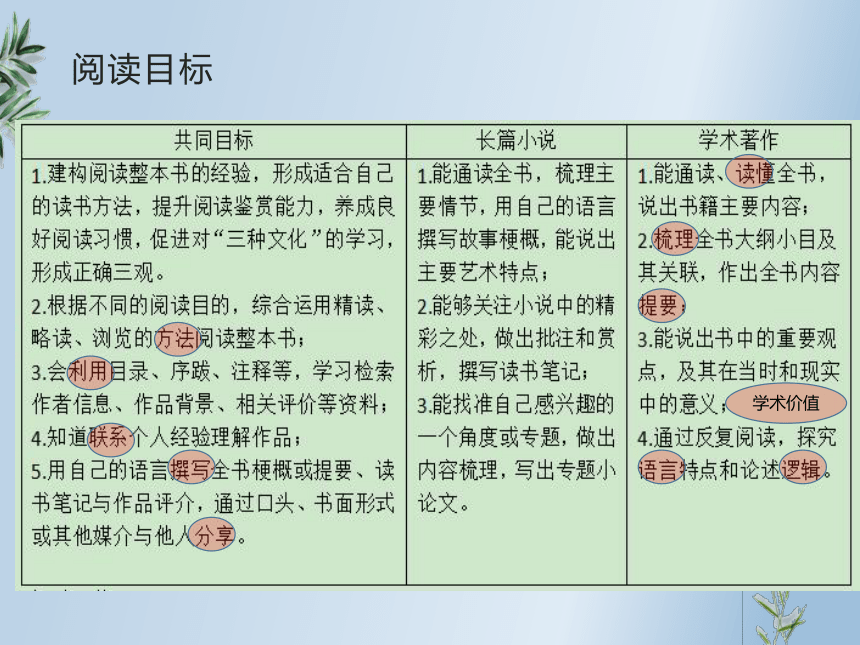

阅读目标

学术价值

《乡土中国》

这是一本什么书?

为什么要读这本书?

应该读到何种程度?

单元设计

解读教材

这是一本什么书?

这是一本社会学领域的学术著作,中国社会学奠基之作。

这是根据费孝通先生在1946年大学授课时的内容整理而成的14篇文章。

这本书回答的是“作为中国基层社会的乡土社会究竟是个什么样的社会”。

这本书提出了传统中国“乡土本色”这一观点,分别从社会文化、结构、秩序及社会变迁等方面作了论述分析。

这本书告诉我们,传统中国因其小农经济的特点而具有了植根土地、安土重迁、聚村而居、熟悉信任、而村落之间又孤立隔膜的特点,此谓“乡土本色”。

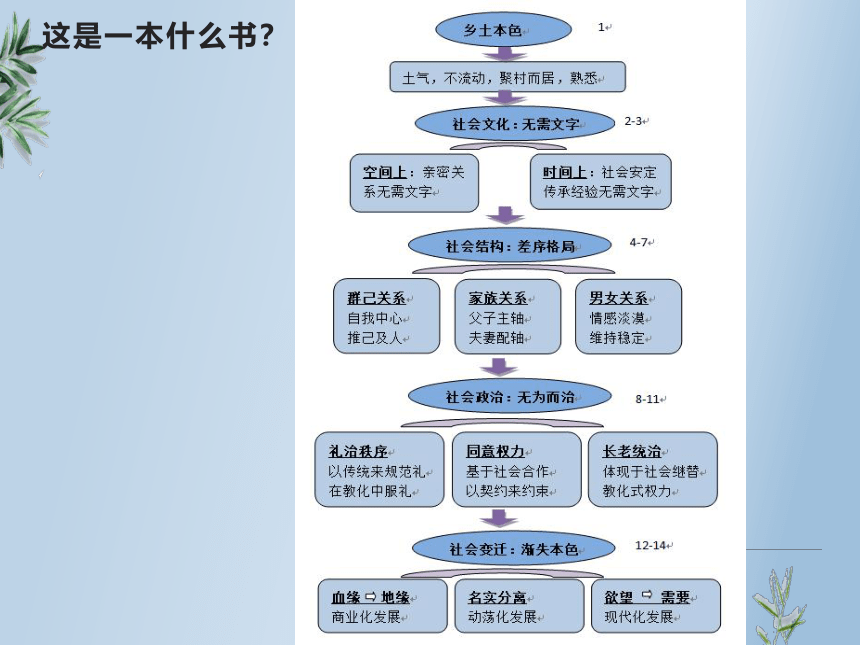

这是一本什么书?

为什么要读这本书?

中国人为什么追求落叶归根?

为什么说中国是一个人情社会?

为什么儒家崇尚修身克己为本?

为什么旧中国的家庭里父权至上?

为什么旧式婚姻追求“父母之命媒妁之言”,却并不追求爱情?

为什么婆媳矛盾在中国那么突出?

自私、冷漠,这些国民劣根性真得只是道德的缺失吗?

为什么“清官难断家务事”?

为什么我们总是喜欢听话驯顺的孩子?

为什么传统中国重农轻商、现代中国却相反?

……

为什么要读这本书?

寻 根

应该读到何种程度?

经典就是那些你经常听别人说“我正在重读……”而不是“我正在读……”的书。(卡尔维诺)

所谓经典,就是大家都认为应该读而没有读的东西。(马克·吐温)

经典阅读无极限

解读单元设计

专题阐述

内容介绍

目标引领

单元导语

导入语

阅读指导

学习任务

任务4:拓展阅读,知人论世

费孝通不仅在社会学、人类学的研究领域中成就卓著,还有着强烈的社会责任感和爱国之情。查找资料,了解其生平,并拓展阅读他编著的其他作品,如《中华民族多元一体格局》,更全面地认识费孝通的学术思想和成就。

阅读目标定位

1.理解书中的关键概念,把握全书的逻辑思路,了解这本书的学术价值。

2.学会根据阅读目的选择阅读方法,积累阅读学术著作的经验。

具体到教学中的目标:

1.理解书中的关键概念,把握全书的逻辑思路,了解这本书的学术价值。

能围绕关键概念在文中划出关键词,能用自己的语言概述概念的含义,能结合现实解读概念;

能用思维导图等方式梳理出全书的逻辑思路,能找出文中运用的论证方法,说出其论证思路及语言上的特点。

借这本书知道一点中国基层传统社会的文化特性,学习作者观察、透视社会的方法、说理的严谨与生动特点。

2.学会根据阅读目的选择阅读方法,积累阅读学术著作的经验。

能根据不同的阅读目的选择略读、速读、浏览、精读等阅读方法;

能学习和运用先粗后细读书法、带着阅读预期、关注核心概念和研究思路、结合个人经验与相关资料等方法阅读学术类著作,学习举一反三。

(序目读书法、思维导图读书法、批注读书法、质疑读书法、资料读书法等)

小 结

如何具体实施这一任务群

1.做好课程规划

2.上好三种课型

3.设计好任务评价

一、做好课程规划(目标、内容、策略与评价)

在阅读一事的本身,教师没有给一点帮助,就等于没有指导。…… 课内略读指导,包括阅读以前对于选定教材的阅读方法的提示,及阅读以后对于阅读结果的报告与讨论。作报告与讨论的虽是学生,但是审核他们的报告,主持他们的讨论,仍是教师的事;其间自不免有需要订正与补充的地方,所以还是指导。

——叶圣陶《略读指导举隅》

整本书阅读与课外阅读的区别,主要在于它必须借助精心的课程设计与教学安排,达成具体的教学目标。如果说课外阅读是兴趣导向的,那么,整本书阅读则应该是一种让结构合理化、有效提升教学效率的教学活动。

(余党绪)

站在课程视角审视“读整本书”的教学

阅读课程建设涉及学时问题,坦率的说,符合语文学习规律的大量阅读,目前的课堂学时是难以实现的,这会涉及国家课程学时计划、教师日常工作评价等一系列上位问题。这里不妨将引导学生形成读书习惯作为一种自觉的追求,结合课外的作业布置、班会时间、早读时间、校本课程等来完成整本书的阅读。

——《普通高中语文课程标准(2017年版)解读》

过程规划(策略与评价)

课下阅读

课堂研讨

核心任务

评价设计

前言,后记,

第1章

阅读起领课(1课时)

情境设计,激趣授法

思维导图

介绍推荐语

2-3章(0.5周)

过程研讨课(1课时)

引导质疑,精读章节

提出有价值问题,圈画批注

4-7章(1周)

过程研讨课(1课时)

联系生活或故事,让学术接地气

故事辑录与分析

8-14章(1周)

过程研讨课(1课时)

引导逻辑思路及论证方法梳理

思维导图

拓展练习

复读或部分复读,选择完成一个任务(1周)

成果汇报课(2课时)

任务分层,各取所需

一个概要

一次展览

一个演讲

一场辩论

一个调研报告

二、上好三种课型

阅读起领课

过程研讨课

成果汇报课

阅读起领课

目标:激趣授法

方法:

1.把学生带入真实情境

2.给学生一个学习工具

3.教学生一些阅读方法

《乡土中国》导读

任务一:

你当选本班的“读书大使”,现在要向高二年级同学推荐阅读《乡土中国》,你会如何介绍?

任务二:

十月份,学校准备邀请已经研读社会学方向的研究生张某某回校做交流,你被选为学生代表,要和她进行《乡土中国》的交流,你准备做哪些方面的交流?

任务聚焦

《乡土中国》导读

指点迷津:

在读书交流会上,高一同学对学术类著作纷纷敬而远之,请你为初读《乡土中国》的同学提供一份阅读整本书的方法建议。

序目读书法——了解概要

粗读浏览法——圈画关键词

细读批注法——联系生活

思维导图法——梳理思路

问题引领法——带入思考

过程研讨课

目标:陪伴阅读,引领深入

方法:

1.用任务去带动——提前布置评价任务

2.用问题去激发——在质疑答疑中深入

3.用生活去注释——联系文学或生活

4.用理性去梳理——学习论述逻辑和方法

用任务去带动

一个概要

一次展览

一个演讲

一场辩论

一个调研报告

用问题去激发

一个阅读者要提出的四个基础问题

整体来说,这本书到底在谈些什么?(主题)

作者细部说了什么,怎么说的?(主要观点)

这本书说得有道理吗?是全部有道理还是部分有道理?(质疑与判断)

这本书跟我有什么关系?(现实价值)

——《如何阅读一本书》

·

阅读2、3章之后

作者认为乡土社会不需要文字,可是有人指出仓颉造字早在远古时期就有了,中国文字历经几千年发展至今,文字一直在不同的时代发挥着重要的传播作用,你认同哪种观点?为什么?

——引导学生提出有价值的问题

用生活去注释

阅读4-7章之后

《平凡的世界》中,分家为何会给孙少安带来那么多的苦恼?请结合《家族》作分析。

试着用第7章的内容来解释刘备“兄弟如手足,妻子如衣服”这一观点背后的文化因素。

你能否列举生活中的例子来对这几章的内容加以印证或反证?

读书,其实是在读自己

《礼治秩序》

用理性去梳理

杂话

提出观点

阐释核心概念

指出做法

发展趋势

科技时代我们更应该热爱劳动

什么是劳动

科技时代有什么特点(为什么更该热爱劳动)

我们应如何热爱劳动

热爱劳动对于未来的意义

成果汇报课

目标:分享成果,点拨提升

方法:

1.给学生组织和评价的机会

2.确定好不同内容的评价量表

内容概要,阅读展览,演讲,辩论,调研报告……

三、设计好任务评价

活动评价:

一次展览,一场演讲,一场辩论

纸笔评价:

笔记与写作

试卷测试

评价的过程即学生学习的过程。

评价不仅要关注学生外在的学习结果,更要关注内在的学习品质。

试卷测试

(北京卷)

试卷测试

试卷测试

小 结

推进整本书阅读,关键在教师。

优秀,源于解读文本的功力。(钱梦龙)

教师深读,学生真读,任务驱动,内外联动。

(蒋雁鸣)

共 勉

在社会变迁的过程中,人并不能靠经验作指导。能依赖的是超出于个别情境的原则……在变迁中,习惯是适应的阻碍,经验等于顽固和落伍。

——费孝通《乡土中国·长老统治》

请大家批评指正!

必修上 第五单元

《乡土中国》阅读与研讨策略

我们面临的问题

为什么要高一学生读《乡土中国》这本书?

在正常的教材学习之外,增加一本书,阅读时间从哪里来?

作为一部社会学的基础之作,教师该如何把握高中生应达到的学习程度?

教师自身的精力有限,如何有效指导学生的整本书阅读呢?

如何有效评价学生的阅读情况?

高中是否读这两部书就行了?如何兼顾学生的兴趣与个性阅读需求?

…………

如何理解教材中关于这一任务群的安排

重读课标(国家意志)

解读教材(编者意图)

重读课标

梳理课标

阅读内容:

一部长篇小说,一部学术著作

——《红楼梦》《乡土中国》

阅读时间:

必修阶段,每个学期一部;课内外时间。

阅读方式:

1.学生自主阅读、撰写笔记、交流讨论为主。

(读—写—研)

2.教师提出专题目标,组织学习活动,引导深入思考、讨论与交流,平等参与交流、研讨、解惑,善于发现学生经验和见解。

(提出目标—设计活动—引导交流—参与研讨—发现经验)

阅读目标

学术价值

《乡土中国》

这是一本什么书?

为什么要读这本书?

应该读到何种程度?

单元设计

解读教材

这是一本什么书?

这是一本社会学领域的学术著作,中国社会学奠基之作。

这是根据费孝通先生在1946年大学授课时的内容整理而成的14篇文章。

这本书回答的是“作为中国基层社会的乡土社会究竟是个什么样的社会”。

这本书提出了传统中国“乡土本色”这一观点,分别从社会文化、结构、秩序及社会变迁等方面作了论述分析。

这本书告诉我们,传统中国因其小农经济的特点而具有了植根土地、安土重迁、聚村而居、熟悉信任、而村落之间又孤立隔膜的特点,此谓“乡土本色”。

这是一本什么书?

为什么要读这本书?

中国人为什么追求落叶归根?

为什么说中国是一个人情社会?

为什么儒家崇尚修身克己为本?

为什么旧中国的家庭里父权至上?

为什么旧式婚姻追求“父母之命媒妁之言”,却并不追求爱情?

为什么婆媳矛盾在中国那么突出?

自私、冷漠,这些国民劣根性真得只是道德的缺失吗?

为什么“清官难断家务事”?

为什么我们总是喜欢听话驯顺的孩子?

为什么传统中国重农轻商、现代中国却相反?

……

为什么要读这本书?

寻 根

应该读到何种程度?

经典就是那些你经常听别人说“我正在重读……”而不是“我正在读……”的书。(卡尔维诺)

所谓经典,就是大家都认为应该读而没有读的东西。(马克·吐温)

经典阅读无极限

解读单元设计

专题阐述

内容介绍

目标引领

单元导语

导入语

阅读指导

学习任务

任务4:拓展阅读,知人论世

费孝通不仅在社会学、人类学的研究领域中成就卓著,还有着强烈的社会责任感和爱国之情。查找资料,了解其生平,并拓展阅读他编著的其他作品,如《中华民族多元一体格局》,更全面地认识费孝通的学术思想和成就。

阅读目标定位

1.理解书中的关键概念,把握全书的逻辑思路,了解这本书的学术价值。

2.学会根据阅读目的选择阅读方法,积累阅读学术著作的经验。

具体到教学中的目标:

1.理解书中的关键概念,把握全书的逻辑思路,了解这本书的学术价值。

能围绕关键概念在文中划出关键词,能用自己的语言概述概念的含义,能结合现实解读概念;

能用思维导图等方式梳理出全书的逻辑思路,能找出文中运用的论证方法,说出其论证思路及语言上的特点。

借这本书知道一点中国基层传统社会的文化特性,学习作者观察、透视社会的方法、说理的严谨与生动特点。

2.学会根据阅读目的选择阅读方法,积累阅读学术著作的经验。

能根据不同的阅读目的选择略读、速读、浏览、精读等阅读方法;

能学习和运用先粗后细读书法、带着阅读预期、关注核心概念和研究思路、结合个人经验与相关资料等方法阅读学术类著作,学习举一反三。

(序目读书法、思维导图读书法、批注读书法、质疑读书法、资料读书法等)

小 结

如何具体实施这一任务群

1.做好课程规划

2.上好三种课型

3.设计好任务评价

一、做好课程规划(目标、内容、策略与评价)

在阅读一事的本身,教师没有给一点帮助,就等于没有指导。…… 课内略读指导,包括阅读以前对于选定教材的阅读方法的提示,及阅读以后对于阅读结果的报告与讨论。作报告与讨论的虽是学生,但是审核他们的报告,主持他们的讨论,仍是教师的事;其间自不免有需要订正与补充的地方,所以还是指导。

——叶圣陶《略读指导举隅》

整本书阅读与课外阅读的区别,主要在于它必须借助精心的课程设计与教学安排,达成具体的教学目标。如果说课外阅读是兴趣导向的,那么,整本书阅读则应该是一种让结构合理化、有效提升教学效率的教学活动。

(余党绪)

站在课程视角审视“读整本书”的教学

阅读课程建设涉及学时问题,坦率的说,符合语文学习规律的大量阅读,目前的课堂学时是难以实现的,这会涉及国家课程学时计划、教师日常工作评价等一系列上位问题。这里不妨将引导学生形成读书习惯作为一种自觉的追求,结合课外的作业布置、班会时间、早读时间、校本课程等来完成整本书的阅读。

——《普通高中语文课程标准(2017年版)解读》

过程规划(策略与评价)

课下阅读

课堂研讨

核心任务

评价设计

前言,后记,

第1章

阅读起领课(1课时)

情境设计,激趣授法

思维导图

介绍推荐语

2-3章(0.5周)

过程研讨课(1课时)

引导质疑,精读章节

提出有价值问题,圈画批注

4-7章(1周)

过程研讨课(1课时)

联系生活或故事,让学术接地气

故事辑录与分析

8-14章(1周)

过程研讨课(1课时)

引导逻辑思路及论证方法梳理

思维导图

拓展练习

复读或部分复读,选择完成一个任务(1周)

成果汇报课(2课时)

任务分层,各取所需

一个概要

一次展览

一个演讲

一场辩论

一个调研报告

二、上好三种课型

阅读起领课

过程研讨课

成果汇报课

阅读起领课

目标:激趣授法

方法:

1.把学生带入真实情境

2.给学生一个学习工具

3.教学生一些阅读方法

《乡土中国》导读

任务一:

你当选本班的“读书大使”,现在要向高二年级同学推荐阅读《乡土中国》,你会如何介绍?

任务二:

十月份,学校准备邀请已经研读社会学方向的研究生张某某回校做交流,你被选为学生代表,要和她进行《乡土中国》的交流,你准备做哪些方面的交流?

任务聚焦

《乡土中国》导读

指点迷津:

在读书交流会上,高一同学对学术类著作纷纷敬而远之,请你为初读《乡土中国》的同学提供一份阅读整本书的方法建议。

序目读书法——了解概要

粗读浏览法——圈画关键词

细读批注法——联系生活

思维导图法——梳理思路

问题引领法——带入思考

过程研讨课

目标:陪伴阅读,引领深入

方法:

1.用任务去带动——提前布置评价任务

2.用问题去激发——在质疑答疑中深入

3.用生活去注释——联系文学或生活

4.用理性去梳理——学习论述逻辑和方法

用任务去带动

一个概要

一次展览

一个演讲

一场辩论

一个调研报告

用问题去激发

一个阅读者要提出的四个基础问题

整体来说,这本书到底在谈些什么?(主题)

作者细部说了什么,怎么说的?(主要观点)

这本书说得有道理吗?是全部有道理还是部分有道理?(质疑与判断)

这本书跟我有什么关系?(现实价值)

——《如何阅读一本书》

·

阅读2、3章之后

作者认为乡土社会不需要文字,可是有人指出仓颉造字早在远古时期就有了,中国文字历经几千年发展至今,文字一直在不同的时代发挥着重要的传播作用,你认同哪种观点?为什么?

——引导学生提出有价值的问题

用生活去注释

阅读4-7章之后

《平凡的世界》中,分家为何会给孙少安带来那么多的苦恼?请结合《家族》作分析。

试着用第7章的内容来解释刘备“兄弟如手足,妻子如衣服”这一观点背后的文化因素。

你能否列举生活中的例子来对这几章的内容加以印证或反证?

读书,其实是在读自己

《礼治秩序》

用理性去梳理

杂话

提出观点

阐释核心概念

指出做法

发展趋势

科技时代我们更应该热爱劳动

什么是劳动

科技时代有什么特点(为什么更该热爱劳动)

我们应如何热爱劳动

热爱劳动对于未来的意义

成果汇报课

目标:分享成果,点拨提升

方法:

1.给学生组织和评价的机会

2.确定好不同内容的评价量表

内容概要,阅读展览,演讲,辩论,调研报告……

三、设计好任务评价

活动评价:

一次展览,一场演讲,一场辩论

纸笔评价:

笔记与写作

试卷测试

评价的过程即学生学习的过程。

评价不仅要关注学生外在的学习结果,更要关注内在的学习品质。

试卷测试

(北京卷)

试卷测试

试卷测试

小 结

推进整本书阅读,关键在教师。

优秀,源于解读文本的功力。(钱梦龙)

教师深读,学生真读,任务驱动,内外联动。

(蒋雁鸣)

共 勉

在社会变迁的过程中,人并不能靠经验作指导。能依赖的是超出于个别情境的原则……在变迁中,习惯是适应的阻碍,经验等于顽固和落伍。

——费孝通《乡土中国·长老统治》

请大家批评指正!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读