13 短文两篇教案

图片预览

文档简介

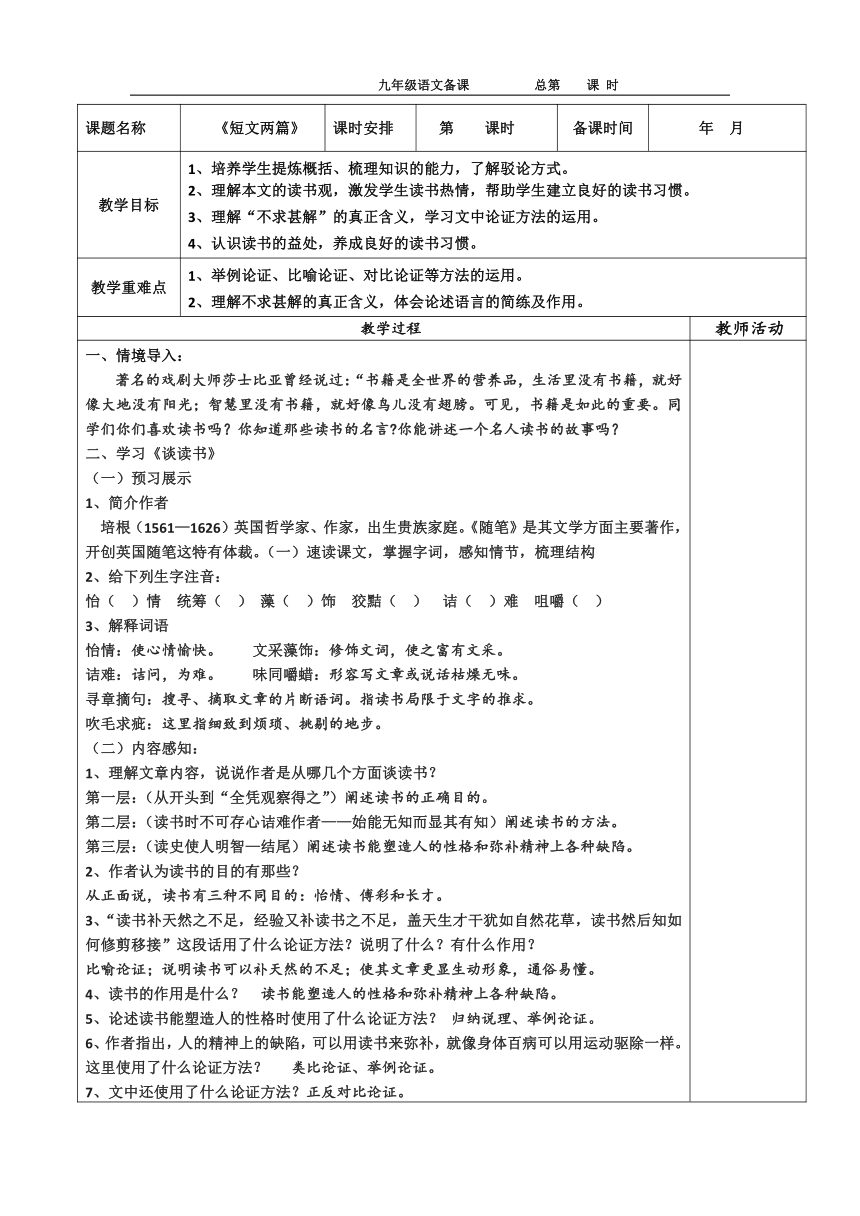

九年级语文备课

总第

课

时

课题名称

《短文两篇》

课时安排

第

课时

备课时间

年

月

教学目标

1、培养学生提炼概括、梳理知识的能力,了解驳论方式。

2、理解本文的读书观,激发学生读书热情,帮助学生建立良好的读书习惯。3、理解“不求甚解”的真正含义,学习文中论证方法的运用。4、认识读书的益处,养成良好的读书习惯。

教学重难点

1、举例论证、比喻论证、对比论证等方法的运用。2、理解不求甚解的真正含义,体会论述语言的简练及作用。

教学过程

教师活动

一、情境导入:

著名的戏剧大师莎士比亚曾经说过:“书籍是全世界的营养品,生活里没有书籍,就好像大地没有阳光;智慧里没有书籍,就好像鸟儿没有翅膀。可见,书籍是如此的重要。同学们你们喜欢读书吗?你知道那些读书的名言?你能讲述一个名人读书的故事吗?二、学习《谈读书》(一)预习展示1、简介作者 培根(1561—1626)英国哲学家、作家,出生贵族家庭。《随笔》是其文学方面主要著作,开创英国随笔这特有体裁。(一)速读课文,掌握字词,感知情节,梳理结构?2、给下列生字注音:怡(

)情

统筹(

)

藻(

)饰

狡黠(

)

诘(

)难

咀嚼(

)3、解释词语怡情:使心情愉快。

文采藻饰:修饰文词,使之富有文采。诘难:诘问,为难。

味同嚼蜡:形容写文章或说话枯燥无味。寻章摘句:搜寻、摘取文章的片断语词。指读书局限于文字的推求。吹毛求疵:这里指细致到烦琐、挑剔的地步。(二)内容感知:1、理解文章内容,说说作者是从哪几个方面谈读书?第一层:(从开头到“全凭观察得之”)阐述读书的正确目的。第二层:(读书时不可存心诘难作者——始能无知而显其有知)阐述读书的方法。第三层:(读史使人明智—结尾)阐述读书能塑造人的性格和弥补精神上各种缺陷。2、作者认为读书的目的有那些?从正面说,读书有三种不同目的:怡情、傅彩和长才。3、“读书补天然之不足,经验又补读书之不足,盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接”这段话用了什么论证方法?说明了什么?有什么作用?比喻论证;说明读书可以补天然的不足;使其文章更显生动形象,通俗易懂。4、读书的作用是什么?

读书能塑造人的性格和弥补精神上各种缺陷。5、论述读书能塑造人的性格时使用了什么论证方法?

归纳说理、举例论证。6、作者指出,人的精神上的缺陷,可以用读书来弥补,就像身体百病可以用运动驱除一样。这里使用了什么论证方法?

类比论证、举例论证。7、文中还使用了什么论证方法?正反对比论证。三、学习《不求甚解》解题:

不求甚解,本出自陶潜《五柳先生传》:“好读书,不求甚解”原意是读书只领会意旨,不过于在字句上花工夫,属褒义。现多谓学习或工作的态度不认真,不求深入理解,浅尝辄止,含贬义。本文通过对“不求甚解”一词的辩证,提倡读书要多次反复,虚心领会。文章反弹瑟琶,新人耳目,在轻松愉快中使读者受到教育。就其根本思路来说,乃是对“不求甚解”的否定之否定。就其立意来说,是“不求甚解”的新解。

(一)预习展示

解释词语:

会意:会心。

死抠:kōu在字句上钻研或找错。咬文嚼字:指过分地斟酌字句。用于讽刺那些专门死抠字眼而不去领会精神实质的人。也讽刺那些讲话时爱卖弄自己学识的人。

豁然:一下子彻底晓悟;开阔;顿时通达。

开卷有益:打开书本就会有收获。(二)内容感知:1、作者针对什么说法进行论述?

对任何问题不求甚解都是不好的。2、作者对此持什么态度?

盲目地反对不求甚解的态度同样没有充分的理由。3、作者认为“不求甚解”的含义是什么?一是表示虚心;二是说明不要固执一点,咬文嚼字,要前后贯通,了解大意。4、“好读书”和“不求甚解”有什么关系?“好读书”讲的是一个人要养成好的读书习惯;“不求甚解”则强调的是读书的谦虚态度和正确的方法。5、文中例举列宁批评普列汉诺夫和诸葛亮的事例与“不求甚解”的真正含义有什么关系?从正反两方面举例(诸葛亮、普列汉诺夫)论证读书的要诀在于虚心、会意。6、引用陆象山的话有什么用意?作为论据对“不求甚解”的含义进行论证。7、本文主要讨论了什么问题,用了哪些论证方法?本文主要讨论了该怎样正确理解“不求甚解”的含义的问题。主要用了引用论证、举例论证、对比论证和道理论证。8、本文在论证方式上有什么特点?有立有驳,驳立结合。小结:本文用递进式的论证结构逐层深入地剖析问题,并通过引用、对比、举例等论证方法阐述分析,从而明辨是非,给人以深刻的启示。文章见解独到,文笔简洁生动,说理明白晓畅。众多的引证,生动的故事,深刻的见解,娓娓道来,既开拓读者眼界,又寓思想教育于知识漫谈之中,可谓别开生面,独具一格。四、阅读延伸?以“开卷未必有益”写一篇小驳论文。提示:1、解释“开卷有益”。2、指出“开卷有益”的弊端,提出自己的论点“开卷未必有益”。3、谈谈“怎样做到开卷有益”

板书设计

总第

课

时

课题名称

《短文两篇》

课时安排

第

课时

备课时间

年

月

教学目标

1、培养学生提炼概括、梳理知识的能力,了解驳论方式。

2、理解本文的读书观,激发学生读书热情,帮助学生建立良好的读书习惯。3、理解“不求甚解”的真正含义,学习文中论证方法的运用。4、认识读书的益处,养成良好的读书习惯。

教学重难点

1、举例论证、比喻论证、对比论证等方法的运用。2、理解不求甚解的真正含义,体会论述语言的简练及作用。

教学过程

教师活动

一、情境导入:

著名的戏剧大师莎士比亚曾经说过:“书籍是全世界的营养品,生活里没有书籍,就好像大地没有阳光;智慧里没有书籍,就好像鸟儿没有翅膀。可见,书籍是如此的重要。同学们你们喜欢读书吗?你知道那些读书的名言?你能讲述一个名人读书的故事吗?二、学习《谈读书》(一)预习展示1、简介作者 培根(1561—1626)英国哲学家、作家,出生贵族家庭。《随笔》是其文学方面主要著作,开创英国随笔这特有体裁。(一)速读课文,掌握字词,感知情节,梳理结构?2、给下列生字注音:怡(

)情

统筹(

)

藻(

)饰

狡黠(

)

诘(

)难

咀嚼(

)3、解释词语怡情:使心情愉快。

文采藻饰:修饰文词,使之富有文采。诘难:诘问,为难。

味同嚼蜡:形容写文章或说话枯燥无味。寻章摘句:搜寻、摘取文章的片断语词。指读书局限于文字的推求。吹毛求疵:这里指细致到烦琐、挑剔的地步。(二)内容感知:1、理解文章内容,说说作者是从哪几个方面谈读书?第一层:(从开头到“全凭观察得之”)阐述读书的正确目的。第二层:(读书时不可存心诘难作者——始能无知而显其有知)阐述读书的方法。第三层:(读史使人明智—结尾)阐述读书能塑造人的性格和弥补精神上各种缺陷。2、作者认为读书的目的有那些?从正面说,读书有三种不同目的:怡情、傅彩和长才。3、“读书补天然之不足,经验又补读书之不足,盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接”这段话用了什么论证方法?说明了什么?有什么作用?比喻论证;说明读书可以补天然的不足;使其文章更显生动形象,通俗易懂。4、读书的作用是什么?

读书能塑造人的性格和弥补精神上各种缺陷。5、论述读书能塑造人的性格时使用了什么论证方法?

归纳说理、举例论证。6、作者指出,人的精神上的缺陷,可以用读书来弥补,就像身体百病可以用运动驱除一样。这里使用了什么论证方法?

类比论证、举例论证。7、文中还使用了什么论证方法?正反对比论证。三、学习《不求甚解》解题:

不求甚解,本出自陶潜《五柳先生传》:“好读书,不求甚解”原意是读书只领会意旨,不过于在字句上花工夫,属褒义。现多谓学习或工作的态度不认真,不求深入理解,浅尝辄止,含贬义。本文通过对“不求甚解”一词的辩证,提倡读书要多次反复,虚心领会。文章反弹瑟琶,新人耳目,在轻松愉快中使读者受到教育。就其根本思路来说,乃是对“不求甚解”的否定之否定。就其立意来说,是“不求甚解”的新解。

(一)预习展示

解释词语:

会意:会心。

死抠:kōu在字句上钻研或找错。咬文嚼字:指过分地斟酌字句。用于讽刺那些专门死抠字眼而不去领会精神实质的人。也讽刺那些讲话时爱卖弄自己学识的人。

豁然:一下子彻底晓悟;开阔;顿时通达。

开卷有益:打开书本就会有收获。(二)内容感知:1、作者针对什么说法进行论述?

对任何问题不求甚解都是不好的。2、作者对此持什么态度?

盲目地反对不求甚解的态度同样没有充分的理由。3、作者认为“不求甚解”的含义是什么?一是表示虚心;二是说明不要固执一点,咬文嚼字,要前后贯通,了解大意。4、“好读书”和“不求甚解”有什么关系?“好读书”讲的是一个人要养成好的读书习惯;“不求甚解”则强调的是读书的谦虚态度和正确的方法。5、文中例举列宁批评普列汉诺夫和诸葛亮的事例与“不求甚解”的真正含义有什么关系?从正反两方面举例(诸葛亮、普列汉诺夫)论证读书的要诀在于虚心、会意。6、引用陆象山的话有什么用意?作为论据对“不求甚解”的含义进行论证。7、本文主要讨论了什么问题,用了哪些论证方法?本文主要讨论了该怎样正确理解“不求甚解”的含义的问题。主要用了引用论证、举例论证、对比论证和道理论证。8、本文在论证方式上有什么特点?有立有驳,驳立结合。小结:本文用递进式的论证结构逐层深入地剖析问题,并通过引用、对比、举例等论证方法阐述分析,从而明辨是非,给人以深刻的启示。文章见解独到,文笔简洁生动,说理明白晓畅。众多的引证,生动的故事,深刻的见解,娓娓道来,既开拓读者眼界,又寓思想教育于知识漫谈之中,可谓别开生面,独具一格。四、阅读延伸?以“开卷未必有益”写一篇小驳论文。提示:1、解释“开卷有益”。2、指出“开卷有益”的弊端,提出自己的论点“开卷未必有益”。3、谈谈“怎样做到开卷有益”

板书设计

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读