10-11版初中语文新课标同步授课课件:第5课 古代寓言二则(苏教版七年级上)

文档属性

| 名称 | 10-11版初中语文新课标同步授课课件:第5课 古代寓言二则(苏教版七年级上) |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-11-05 15:59:41 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

第5课 古代寓言二则

1、对照注释口头翻译课文,理解文意。

2、积累文言词汇,掌握重点词句。

3、理解寓意。

教学目标

《郑人买履》 《刻舟求剑》

韩非子(约公元前280—公元前233年)即韩非。战国末期思想家、政治家。是当时思想家荀卿的学生。他继承和发展了荀子的法家思想,吸取了他的法家学说,成为法家的集大成者。他的著作后人称《韩非子》。

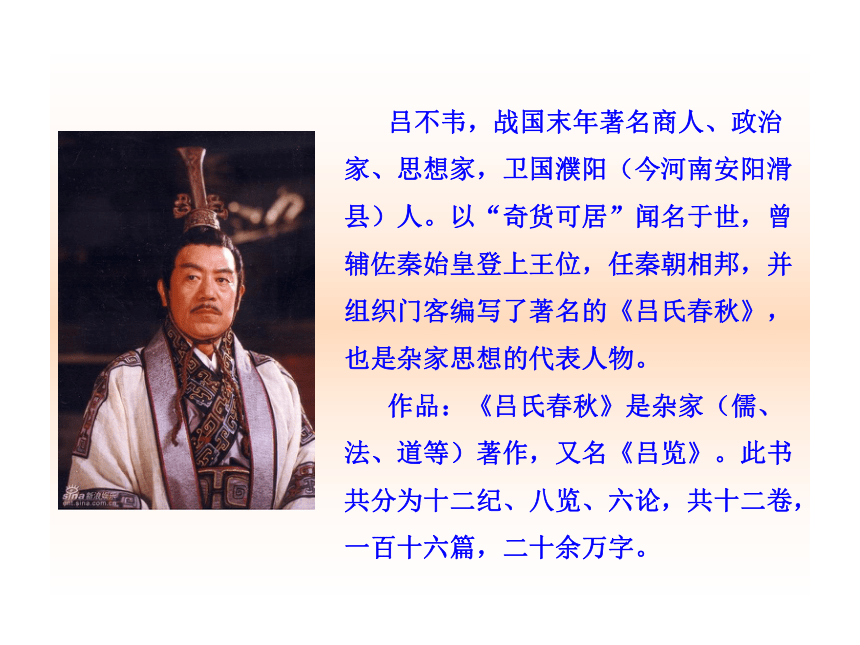

吕不韦,战国末年著名商人、政治家、思想家,卫国濮阳(今河南安阳滑县)人。以“奇货可居”闻名于世,曾辅佐秦始皇登上王位,任秦朝相邦,并组织门客编写了著名的《吕氏春秋》,也是杂家思想的代表人物。

作品:《吕氏春秋》是杂家(儒、法、道等)著作,又名《吕览》。此书共分为十二纪、八览、六论,共十二卷,一百十六篇,二十余万字。

《郑人买履》

郑---周代国名,都城在今河南新郑县。

度---忖度,作动词用,量长短。后一个“度”名词,尺子。

之---量好的尺码。

坐---同“座”,座位。

操---拿,携带。

罢---集市解散。

履---鞋。

无---不。

词语积累

有感情、有节奏地朗读全文

要读出郑人忘持度的懊恼之情和回答别人时的执迷不悟的神气,另外还要表现别人问话时的应表现出的疑惑之情。

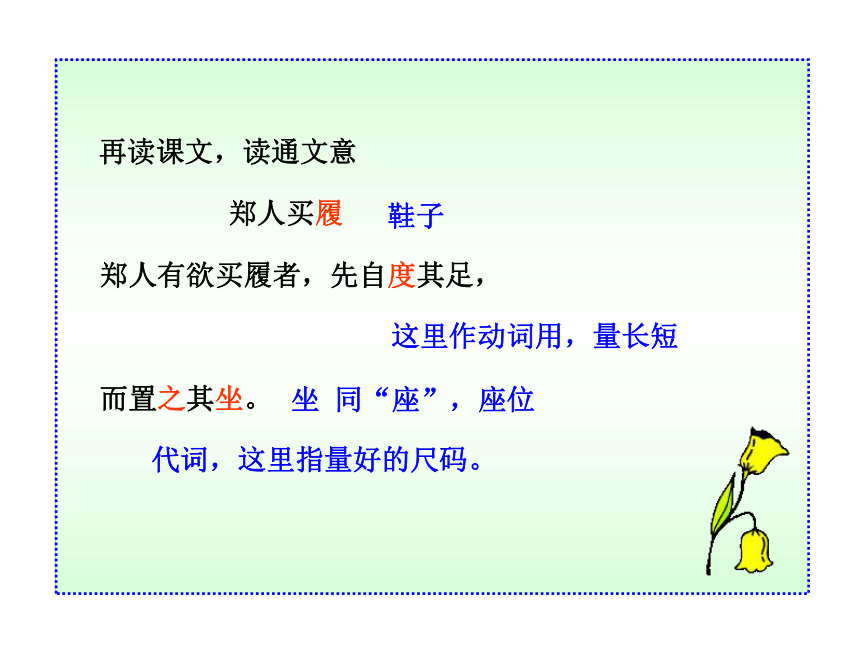

郑人买履

郑人有欲买履者,先自度其足,

而置之其坐。

再读课文,读通文意

鞋子

这里作动词用,量长短

代词,这里指量好的尺码。

坐 同“座”,座位

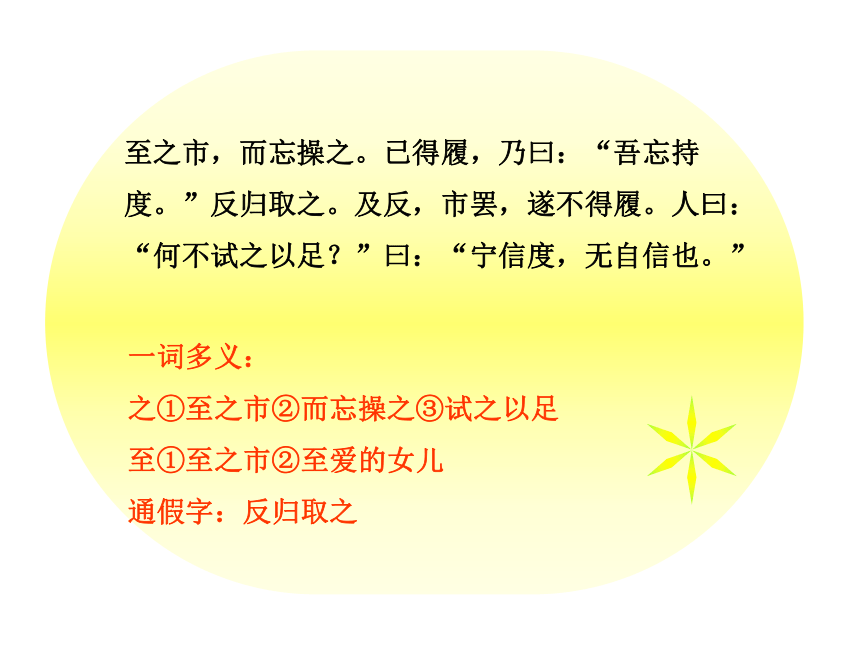

至之市,而忘操之。已得履,乃曰:“吾忘持度。”反归取之。及反,市罢,遂不得履。人曰:“何不试之以足?”曰:“宁信度,无自信也。”

一词多义:

之①至之市②而忘操之③试之以足

至①至之市②至爱的女儿

通假字:反归取之

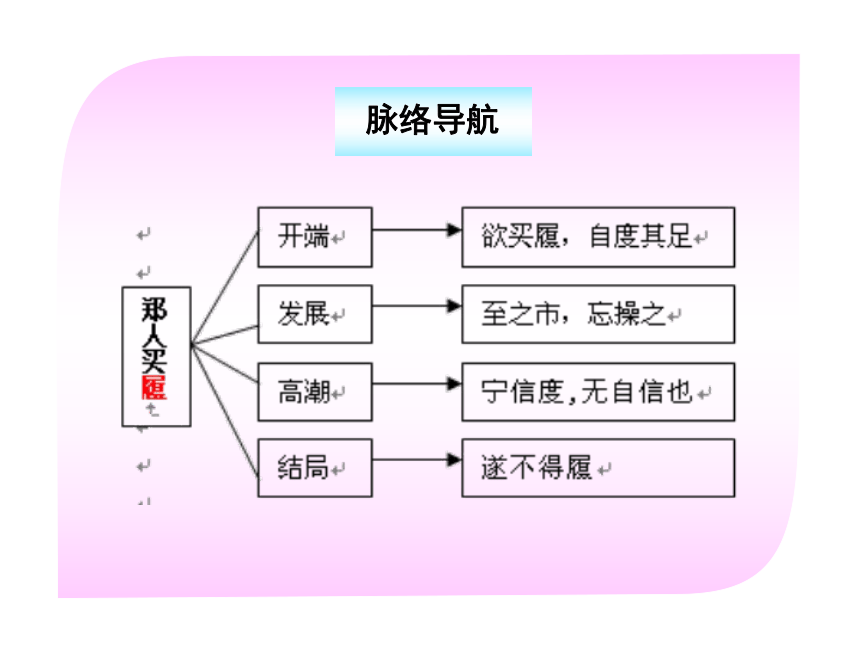

脉络导航

这篇寓言以简洁生动的语言叙述了古代有个郑国人去集市买鞋,因只相信量好的尺码却不相信自己的脚,结果没有买到鞋的故事。人物形象鲜明,给人以深刻地启迪。

小结

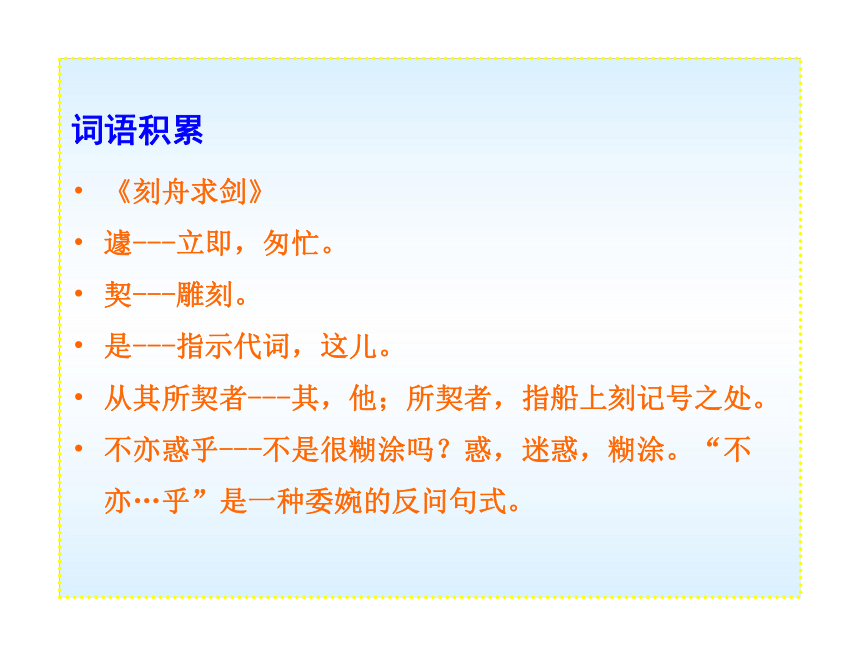

词语积累

《刻舟求剑》

遽---立即,匆忙。

契---雕刻。

是---指示代词,这儿。

从其所契者---其,他;所契者,指船上刻记号之处。

不亦惑乎---不是很糊涂吗?惑,迷惑,糊涂。“不亦…乎”是一种委婉的反问句式。

指导朗读:

要读出同船人催他时着急怀疑的语气和那个掉剑人不慌不忙、十分自信的语气。

刻舟求剑

楚人有涉江者,其剑自舟中坠

于水。遽契其舟,曰:“是吾剑之

所从坠。”

再读课文,读通文意。

渡过江河

立刻,匆忙

雕刻

这儿

舟止,从其所契者入水求之。舟

已行矣,而剑不行。求剑若此,不亦惑乎!

丢失的剑

表转接

糊涂

板书设计

《刻舟求剑》讲的是这样一个令人捧腹的故事,战国时,楚国有个人乘船渡江,他佩带的剑掉到了江里,他马上在船舷上刻了一个记号,船靠岸之后,他立即从刻下记号的地方跳进水里去找自己的剑,结果当然是找不到的。这则寓言故事,用来讽刺那些办事拘泥固执,不知变通的人。

小结

背诵二则寓言

布置作业

古代寓言二则(第二课时)

一、检查背诵

二、探究讨论

1、郑人买履讲了一个什么故事?

2、刻舟求剑讲了一个什么故事?

3、你觉得郑人买履中买鞋人可笑之处是什么?

4、你觉得刻舟求剑中掉宝剑的人愚蠢之处在哪里?

5、郑人买履讽刺了什么样的人?

6、刻舟求剑的寓意是什么?

7、畅谈你通过学习这两则寓言后懂得的一些的道理。

8、今天我们学习这两则寓言故事有什么意义

呢?

拓展练习

一、根据意思写成语

1、没有真实本领的 人,混在里面凑数,或比喻以次充好。( )

2、比喻自己言行前后相互抵触。( )

3、画蛇时给蛇添上脚,比喻多此一举,不但无益,反而有害。( )

4、塞住耳朵去偷盗,比喻不能欺骗别人,只能欺骗自己。( )

二、你能讲一个成语故事吗?讲给大家听,并告诉大家这个故事告诉我们什么道理?看谁讲得好。

三、填上合适的字

( )人摸象 ( )人忧天 ( )人寻味

( )人之危 ( )人相轻 ( )人师表

( )人君子 ( )人买履 ( )人深省

( )人头地 ( )人心弦 ( )人唯亲

( )人善任 ( )人窒息 ( )人而异

四、填反义词构成成语

自相( )( ) ( )( )相长

( )( )双全 混淆( )( )

( )( )唯谷 颠倒( )( )

( )( )交困 只争( )( )

五、说出带点字意思

之:反归取之 至之市 试之以足

惑:不亦惑乎

度:吾忘其度 自度其足

反:及反

坐:置之其坐

无:无自信也

六、翻译句子

1、先自度其足,而置之其坐。

2、宁信度,无自信也

3、是吾剑之所从坠。

4、从其所契者入水求之。

课外延伸

这两则寓言中的“郑人”和“楚人”有什么共同点?你认为现实生活中还有这样的人吗?如果有,请举出例子说明。

第5课 古代寓言二则

1、对照注释口头翻译课文,理解文意。

2、积累文言词汇,掌握重点词句。

3、理解寓意。

教学目标

《郑人买履》 《刻舟求剑》

韩非子(约公元前280—公元前233年)即韩非。战国末期思想家、政治家。是当时思想家荀卿的学生。他继承和发展了荀子的法家思想,吸取了他的法家学说,成为法家的集大成者。他的著作后人称《韩非子》。

吕不韦,战国末年著名商人、政治家、思想家,卫国濮阳(今河南安阳滑县)人。以“奇货可居”闻名于世,曾辅佐秦始皇登上王位,任秦朝相邦,并组织门客编写了著名的《吕氏春秋》,也是杂家思想的代表人物。

作品:《吕氏春秋》是杂家(儒、法、道等)著作,又名《吕览》。此书共分为十二纪、八览、六论,共十二卷,一百十六篇,二十余万字。

《郑人买履》

郑---周代国名,都城在今河南新郑县。

度---忖度,作动词用,量长短。后一个“度”名词,尺子。

之---量好的尺码。

坐---同“座”,座位。

操---拿,携带。

罢---集市解散。

履---鞋。

无---不。

词语积累

有感情、有节奏地朗读全文

要读出郑人忘持度的懊恼之情和回答别人时的执迷不悟的神气,另外还要表现别人问话时的应表现出的疑惑之情。

郑人买履

郑人有欲买履者,先自度其足,

而置之其坐。

再读课文,读通文意

鞋子

这里作动词用,量长短

代词,这里指量好的尺码。

坐 同“座”,座位

至之市,而忘操之。已得履,乃曰:“吾忘持度。”反归取之。及反,市罢,遂不得履。人曰:“何不试之以足?”曰:“宁信度,无自信也。”

一词多义:

之①至之市②而忘操之③试之以足

至①至之市②至爱的女儿

通假字:反归取之

脉络导航

这篇寓言以简洁生动的语言叙述了古代有个郑国人去集市买鞋,因只相信量好的尺码却不相信自己的脚,结果没有买到鞋的故事。人物形象鲜明,给人以深刻地启迪。

小结

词语积累

《刻舟求剑》

遽---立即,匆忙。

契---雕刻。

是---指示代词,这儿。

从其所契者---其,他;所契者,指船上刻记号之处。

不亦惑乎---不是很糊涂吗?惑,迷惑,糊涂。“不亦…乎”是一种委婉的反问句式。

指导朗读:

要读出同船人催他时着急怀疑的语气和那个掉剑人不慌不忙、十分自信的语气。

刻舟求剑

楚人有涉江者,其剑自舟中坠

于水。遽契其舟,曰:“是吾剑之

所从坠。”

再读课文,读通文意。

渡过江河

立刻,匆忙

雕刻

这儿

舟止,从其所契者入水求之。舟

已行矣,而剑不行。求剑若此,不亦惑乎!

丢失的剑

表转接

糊涂

板书设计

《刻舟求剑》讲的是这样一个令人捧腹的故事,战国时,楚国有个人乘船渡江,他佩带的剑掉到了江里,他马上在船舷上刻了一个记号,船靠岸之后,他立即从刻下记号的地方跳进水里去找自己的剑,结果当然是找不到的。这则寓言故事,用来讽刺那些办事拘泥固执,不知变通的人。

小结

背诵二则寓言

布置作业

古代寓言二则(第二课时)

一、检查背诵

二、探究讨论

1、郑人买履讲了一个什么故事?

2、刻舟求剑讲了一个什么故事?

3、你觉得郑人买履中买鞋人可笑之处是什么?

4、你觉得刻舟求剑中掉宝剑的人愚蠢之处在哪里?

5、郑人买履讽刺了什么样的人?

6、刻舟求剑的寓意是什么?

7、畅谈你通过学习这两则寓言后懂得的一些的道理。

8、今天我们学习这两则寓言故事有什么意义

呢?

拓展练习

一、根据意思写成语

1、没有真实本领的 人,混在里面凑数,或比喻以次充好。( )

2、比喻自己言行前后相互抵触。( )

3、画蛇时给蛇添上脚,比喻多此一举,不但无益,反而有害。( )

4、塞住耳朵去偷盗,比喻不能欺骗别人,只能欺骗自己。( )

二、你能讲一个成语故事吗?讲给大家听,并告诉大家这个故事告诉我们什么道理?看谁讲得好。

三、填上合适的字

( )人摸象 ( )人忧天 ( )人寻味

( )人之危 ( )人相轻 ( )人师表

( )人君子 ( )人买履 ( )人深省

( )人头地 ( )人心弦 ( )人唯亲

( )人善任 ( )人窒息 ( )人而异

四、填反义词构成成语

自相( )( ) ( )( )相长

( )( )双全 混淆( )( )

( )( )唯谷 颠倒( )( )

( )( )交困 只争( )( )

五、说出带点字意思

之:反归取之 至之市 试之以足

惑:不亦惑乎

度:吾忘其度 自度其足

反:及反

坐:置之其坐

无:无自信也

六、翻译句子

1、先自度其足,而置之其坐。

2、宁信度,无自信也

3、是吾剑之所从坠。

4、从其所契者入水求之。

课外延伸

这两则寓言中的“郑人”和“楚人”有什么共同点?你认为现实生活中还有这样的人吗?如果有,请举出例子说明。