统编版七年级语文上册13 植树的牧羊人习题课件(45张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版七年级语文上册13 植树的牧羊人习题课件(45张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 594.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-12-03 13:50:47 | ||

图片预览

文档简介

13 植树的牧羊人

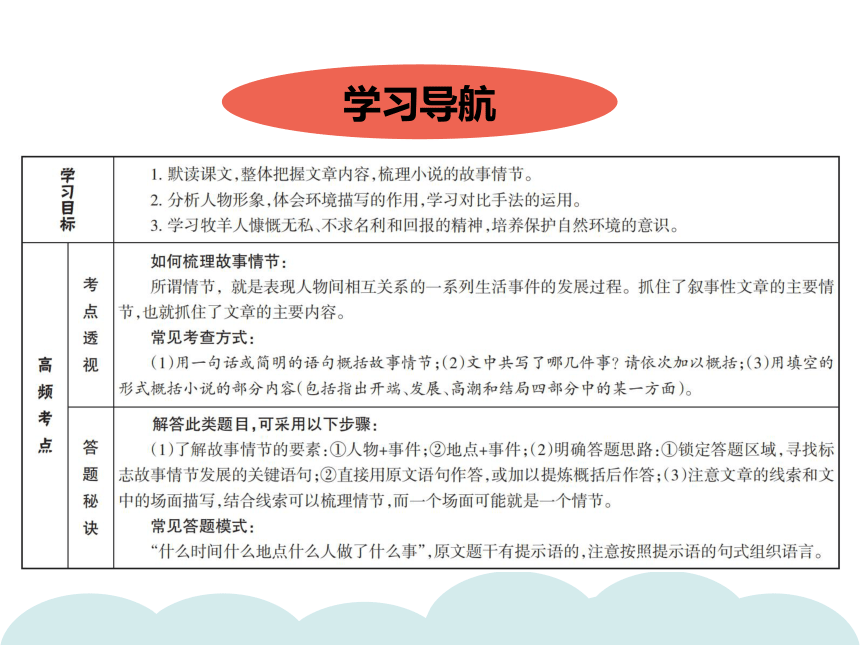

学习导航

课文梳理

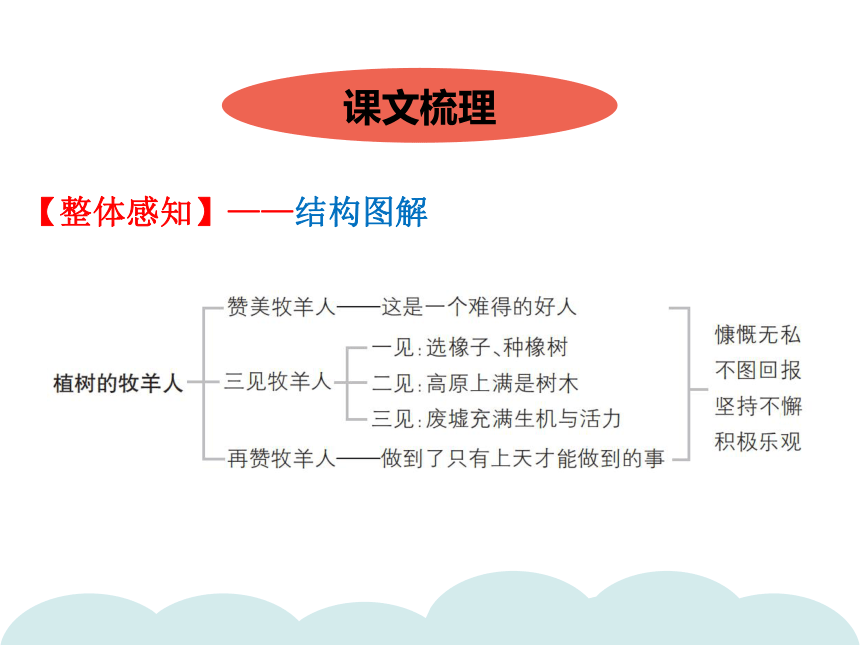

【整体感知】——结构图解

这篇小说通过“我”的回忆,讲述了一个牧羊人在荒芜的高原上默默种树的故事,赞美了他慷慨无私、不图回报的精神品质和勤劳执着、积极乐观的生活态度,告诉人们:人类除了毁灭,还可以创造。

【整体感知】——文章主旨

【整体感知】——写作特色

(1)运用对比,主题鲜明。本文主要运用对比的手法来表现主题,这一点主要表现在对环境的描写上。1913年,“我”看到的阿尔卑斯山地一片荒芜,那里到处是荒地,村庄变成了废墟,泉水干涸,风猛烈而干燥,除了牧羊人再也见不到一个人影;而到了1945年,那里的废墟上建起了干净的农舍,地里又冒出了泉水,在路上能见到许多健康的男女,能听到孩子们的笑声。荒芜和生机形成了鲜明的对比,在对比中凸显了作品的主题。

(2)细节描写,形象生动。对牧羊人的正面描写,主要集中在“我”与牧羊人第一次见面这一部分。作者写牧羊人的房子、衣着,写牧羊人挑选橡子、种橡子,都运用了细节描写。这些细致的描摹刻画,生动地表现了人物的特点,将人物形象塑造得栩栩如生。

(3)第一人称,真实可信。本文采用第一人称来讲述牧羊人的故事。“我”只是个旅人、过客,在人生的不同阶段,目睹了一片寸草不生的荒僻之地变成森林绿洲的过程。本文中,“我”作为一个见证人,使牧羊人的事迹具有极强的纪实性。由此,牧羊人的故事才显得真实可信,才能产生打动人心的力量。

【解疑释难】

1.植树的牧羊人感动了世界各地的很多人,被人们亲切地称为“普罗旺斯爷爷”。结合课文内容,谈一谈这个人物的感人之处。

①牧羊人的感人之处在于他的爱心和毅力。三十多年来,他独自一人用双手和信念创造了这片树林,他一个人克服了重重困难:干旱的天气、动物的啃食、羊群的破坏,甚至战争的影响。他毫不理会各种干扰,一直心无旁骛地在种树。他的勤劳和付出使这片荒地蔚然成林。

②牧羊人的感人之处在于他的无私和慷慨。他做的这一切既不是为了名,也不是为了利。他只是想改善这片因水土流失而荒芜的高地的环境,只是想“没有树,就不会有生命”“既然没有重要的事情做,就动手种树吧”,不管地是谁的。渐渐地,这片光秃秃的高地有了成片的树林,干涸已久的地里又冒出了泉水,整个高地焕然一新,散发出健康与活力的光芒。

2.课文首尾两段作者都发表了议论,它们各有什么作用?

首段的议论起到了总领全文,点题的作用,并奠定了文章的感情基调;结尾的议论既照应开头,又再次给主人公以高度评价,立意深远,使文章主题上升到人生哲理的高度,给人以深刻的启迪。

达标训练

【基础过关】——字词积累

(1)根据拼音写出相应的词语。

①如果他kāng kǎi( )无私,不图回报,还给这世界留下了许多,那就可以肯定地说,这是一个难得的好人。

②这里虽然成了fèi xū( ),但是,像马蜂窝一样、一间挨一间的房子周围,总会有一口水井,或是一眼泉水吧!

慷慨

废墟

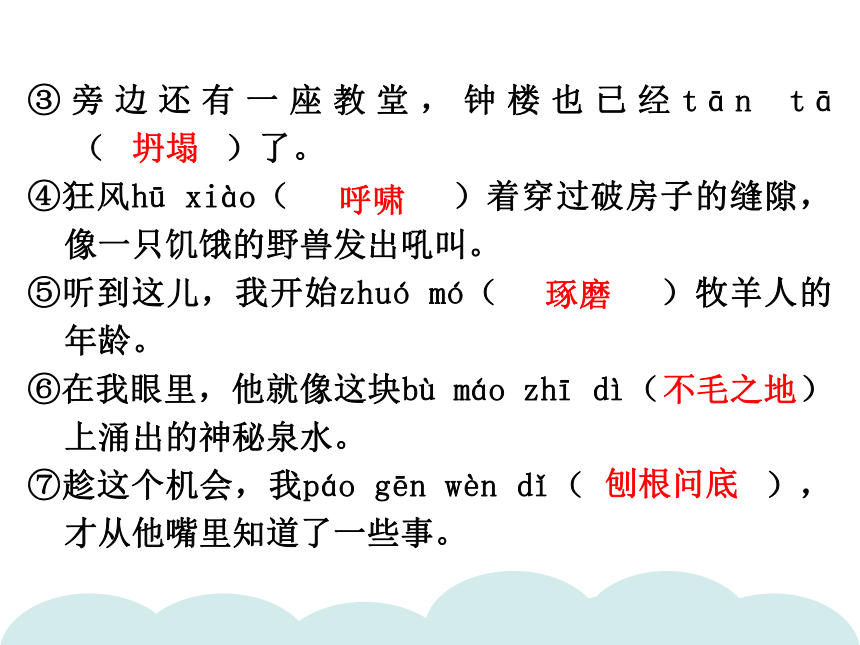

③旁边还有一座教堂,钟楼也已经tān tā

( )了。

④狂风hū xiào( )着穿过破房子的缝隙,像一只饥饿的野兽发出吼叫。

⑤听到这儿,我开始zhuó mó( )牧羊人的年龄。

⑥在我眼里,他就像这块bù máo zhī dì( )上涌出的神秘泉水。

⑦趁这个机会,我páo gēn wèn dǐ( ),才从他嘴里知道了一些事。

坍塌

琢磨

不毛之地

刨根问底

呼啸

⑧战争结束了,我只得到一笔wēi bó( )的chóu láo( )。

⑨我吃惊得说不出话来,他还是那么chén mò guǎ yán( )。

⑩人们挖了水渠,农场边上,枫树林里,liú tǎng( )着源源不断的泉水,浇灌着长在周围的鲜嫩薄荷。

酬劳

沉默寡言

微薄

流淌

(2)下列句子中加点词语解释有误的一项是( )

A. 大自然的许多奥秘,如果刨根问底,恐怕谁也解释不清。(盘问事情的根源底细)

B. 自从开渠引水之后,从前的不毛之地就成了肥沃的良田。(不长庄稼的地方。泛指荒凉、贫瘠的土地)

C. 他是一个慷慨无私的人,总是会想尽办法帮助其他人。(充满正气,不吝啬)

D. 他还是那么沉默寡言。(不会说话)

D

【解析】沉默寡言:深沉而少言语。

【基础过关】——课段综合

阅读下面文字,完成(1)~(3)题。

①想真正了解一个人,要长期观察他所做的事。如果他康慨无私,不图回报,还给这世界留下了许多,那就可以肯定地说,这是一个难得的好人。

②……在无边无际的荒野中,我走了三天,终于来到一个废弃的村庄前。我在倒塌的房屋旁边支起帐蓬。从前一天晚上起,就没有水喝了。现在,我必须去找点儿水。我猜想,这里虽然成了废墟,但是,像马蜂窝一样、一间埃一间的房子周围,总会有一口水

井,或是一眼泉水吧!我确实找到了一个泉眼,可惜已经干涸了。这里有五六栋没了屋顶的房子,任由风吹雨打。旁边还有一坐教堂,钟楼也已经坍塌了。这一切,让人能想象出当时人们在这里生活的情景,如今,却一点儿生气也没有了。那是六月晴朗的一天,太阳快要把人烤焦了。在毫无遮拦的高地上,风吹得人东倒西歪。狂风呼啸着穿过破房子的缝隙,像一只饥饿的野兽发出吼叫。我打消了在这里过夜的念头。

(1)请给下面加点的字注音。

废墟( )

干涸( )

五六栋( )

坍塌( )

xū

hé

dònɡ

tān

(2)语段中有四个错别字,请找出来并改正。

改 .

改 .

改 .

改 .

“康”

“蓬”

“埃”

“坐”

“慷”

“篷”

“挨”

“座”

(3)按照括号中的要求回答问题。

①狂风呼啸着穿过破房子的缝隙,像一只饥饿的野兽发出吼叫。(从修辞的角度赏析这句话)

②终于来到一个废弃的村庄前。(句中用“废弃”比用“废旧”更好,为什么?)

运用比喻的修辞手法,把狂风的声音比作饥饿的野兽发出的吼叫,生动形象地写出了狂风的声音之大,突出当地环境的恶劣。

“废弃”比“废旧”多了抛弃、遗弃之意,更能表现出这片土地的荒芜,与后来的生机勃勃形成强烈的反差。

【基础过关】——课文回顾

(1)《植树的牧羊人》全文可分为三部分。第一部分(第①自然段):概括 ,总领全文,设置悬念,吸引读者。第二部分(第②~?自然段):写了“我”和牧羊人三次见面的情形,突出了 。第三部分(第?自然段):高度评价牧羊人 的举动,抒发敬佩之情,呼应开头。

牧羊人的崇高品质

高原上的变化

有毅力而无私

(2)本文通过 的故事,表达了这样一个主旨:只要心存美好的愿望并长期不懈地努力去做,人一定可以改变恶劣的生存环境,大自然也一定会给予丰厚的回馈,人类的可悲命运最终会被改变。

牧羊人坚持种树改变环境

(1)下列句子中加点词语的使用有误的一项是( )

A. 经过一夜的风吹雨打,这棵千年老树终于轰然坍塌了。

B. 地球是我们的母亲,她慷慨地给我们提供许许多多的资源。

C. 在被环境污染和自然灾害破坏之后,这里由曾经的绿洲变为了一片不毛之地。

D. 老师应该鼓励学生对周围感兴趣的事物刨根问底,乐于探究。

【能力提升】——语言运用

A

【解析】坍塌:建筑物或堆积物倒下来。A句的意思是说经过一夜的风吹雨打,这棵千年古树终于倒下了,而不是建筑物或堆积物倒下来,所以使用不当。

(2)请依照下面例句仿写一个句子,写出你对人生的感悟。要求格式与例句相同;上下文语意连贯;运用比喻的修辞手法。

例句:人生是一支歌,悠扬的旋律谱写你春天的耕耘和秋天的收获。

仿写:人生是______,______________________

__________________。

人生是______,______________________

__________________。

一幅画

一台戏

绚丽的油彩描绘你辛勤的

努力和勇敢的拼搏

精彩的剧情演绎你创业的

艰辛和成功的喜悦

【能力提升】——课内精读

阅读下面的语段,回答文后各题。

①……这个男人不太爱说话,独自生活的人往往这样。不过,他显得自信、平和。在我眼里,他就像这块不毛之地上涌出的神秘泉水。

②他不住帐篷,而是住在一座结实的石房子里。看得出,他是一点一点地把一座破旧的房子修整成现在的样子的。房顶很严实,一滴雨水也不漏。风吹在瓦上,发出海浪拍打沙滩的声音。房间里收拾得很整齐,餐具洗得干干净净,地板上没有一点儿灰尘,猎

枪也上过了油。炉子上,还煮着一锅热腾腾的汤。看得出,他刚刚刮过胡子。他的衣服扣子缝得结结实实,补丁的针脚也很细,几乎看不出来。

③……

④牧羊人拿出一个袋子,从里面倒出一堆橡子,散在桌上。接着,一颗一颗仔细地挑选起来。他要把好的橡子和坏的橡子分开。我抽着烟,想帮他挑。但他说不用我帮忙。看他挑得那么认真,那么仔细,我也就不再坚持了。这就是我们所有的交流。过了一会儿,他挑出了一小堆好的橡子,每一颗都很饱满。接

着,他按十个一堆把它们分开。他一边数,一边又把个儿小的,或者有裂缝的拣了出去。最后,挑出了一百颗又大又好的橡子,他停下手来,我们就去睡了。

餐具、地板、猎枪、炉子上的热汤。从中可以看出牧羊人生活虽然简陋但家里收拾得井井有条。

(1)选文从哪几个方面描写了屋里的环境?从这些描写中我们可以看出“牧羊人”怎样的性格特点?

(2)谈谈你对文中画线句子的理解。

在我眼里,他就像这块不毛之地上涌出的神秘泉水。

这句话是“我”第一次见到牧羊人时对牧羊人的印象,运用了比喻的修辞手法,把“牧羊人”比作“不毛之地上涌出的神秘泉水”,生动形象地表现了“我”在处境非常困难时遇到牧羊人的欣喜之情,寓意他将给这个荒凉的地方带来灌溉滋润和富饶丰美。

(3)“牧羊人拿出一个袋子,从里面倒出一堆橡子,散在桌上。接着,一颗一颗仔细地挑选起来。”这里运用了什么描写方法?有什么作用?

动作描写(或细节描写),生动准确地写出了牧羊人选橡子时一丝不苟的态度,生怕有一颗发不了芽,与下文种橡子时的“轻轻地往坑里放”“仔细盖上泥土”相照应,也为下文橡树长大成林作铺垫。

(4)“我抽着烟,想帮他挑。但他说不用我帮忙。”“牧羊人”为什么不让“我”帮他呢?

不让“我”帮他挑选橡子,是因为“我”是借宿的客人,是对“我”的关照;更主要的是怕“我”挑选的橡子不够好,担心种下后不能发芽生长。

【能力提升】——类文阅读

(2019·天津)阅读下面的文章,回答问题。

母亲的刺绣时光

宫 佳

①母亲是一个心灵手巧的人,一针一线,在她灵巧的手里,会变化出生动形象的图。母亲不懂什么叫刺绣艺术,她只知道忙完了家务,捏起银针在变化无穷的图样里诠释着勤劳。

②刺绣又称女红①,是闺阁中的女孩子需要掌握的一项技能。唐代罗隐有诗曰:“一片丝罗轻似水,洞房西室女工劳。”讲述的是古代女子用纤纤玉指做手工刺绣的场景。可惜到了我这一代,我并没有继承母亲的刺绣手艺。小时候,只记得母亲的银针一穿一拉地在毛衣上、鞋面上忙活,不久,美丽的图案就成型了。那些刺绣出来的小动物,小花朵,装点着我们的枯燥的生活。

③我稍微大一点,母亲就说,女孩子要学习女红,一个不会针线的女孩子是要被人笑话的。可愚笨

的我并没有遗传母亲的心灵手巧。我捏起银针笨拙地如同握着一个大棒槌,不是让银针刺破了手,就是针脚歪歪扭扭。我自我解嘲,宁可写几篇字,也不握这银针,我就不是握银针的料。

④母亲也不勉强我,银针在穿梭,流年在变幻。

⑤结了婚,每次回母亲家,总看到母亲在捏着银针刺绣,母亲老了,戴着老花镜执着地绣出一花一叶。我常常对母亲发牢骚,闲着没事出去遛遛弯,天天和这些针线较什么劲?享享清福多好?母亲说,你

不懂。我就有点恼火,现在,谁还穿自己做的衣服?商场什么样的衣服没有?母亲头都没抬,继续她的刺绣时光。

⑥后来,我去外地谋生,母亲默默地递给我一摞做工精美的鞋垫,母亲说,丫头,遇到闹心的事就做做女红,忙活着,烦心事就没影了。

⑦我接过那一摞鞋垫,一双双看下去,有一双鞋垫赫然绣着四个字“一路平安”,还有一双鞋垫绣着“万事如意”,忽然感觉鼻尖酸酸的,母亲把她对我的祝福绣在一针一线中,伴我走过万水千山。我忽然

理解了母亲,刺绣是她的一个爱好,而那些做工精美的绣品,是母亲用心在歌唱。母亲把内心深处对生活的理解融入千变万化的刺绣中,一针一线里,绣出的是一寸一寸深沉的光阴。

⑧远离家乡的日子,磕磕碰碰,母亲的绣品却在我心中生了根。终于,我拿起了笔,拾掇起荒废了很多年的文字。有了爱好,生活在平淡如水中浸润了精致,活色生香起来,即便是面对惊涛骇浪,也如母亲一样内心沉稳。虽然,我到如今也不会像母亲一样静坐一隅,在花花绿绿的针线里绣出种种鲜活,可我却

以笔代银针,以墨代丝线,一笔一画里写出或柔美或磅礴的画卷。我又何尝不是在刺绣自己的时光呢?

⑨刺绣时光,是两代人精神的相融。勤劳日子里,我们的内心柔软,眼界辽阔;风风雨雨中,有爱好相伴,生活就有了小欢喜,即便是身处困境,也能心如磐石,攫取到欢乐的浪花。

(选自《中山日报》,有删改)

【注释】①女红(gōng):旧时指女子所做的纺织、缝纫、刺绣等工作和这些工作的成品。也作女工。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}人生

阶段

小时候

稍微大一点

结了婚

后来去

谋生

主要事件

“我”常见母亲忙活刺绣,绣品装点我们的生活

①

②

③

母亲让“我”学刺绣,“我”很笨拙,母亲并不勉强

母亲送“我”刺绣鞋垫,“我”理解了母亲

年迈的母亲依然天天在刺绣,令“我”不解

(1)围绕刺绣,“我”和母亲之间发生了哪些事情?请结合文章②~⑦段的内容概括。

(2)结合语境,品析第⑤段画线句中加点词的表达效果。

结了婚,每次回母亲家,总看到母亲在捏着银针刺绣,母亲老了,戴着老花镜执着地绣出一花一叶。

“捏着”写出母亲刺绣时拿针的动作,“执着”写出母亲刺绣时的耐心、坚持。这两个词表现了母亲的沉稳专注,心灵手巧,也表达出“我”对母亲的疼惜之情。

(3)联系全文,分析“刺绣时光”的含义。

“刺绣时光”指母亲把内心深处对生活的理解融入千变万化的刺绣中;“刺绣时光”也指“我”以笔墨为针线,绣出活色生香的生活。

“刺绣时光”是两代人精神的相融。勤劳日子里,“我”与母亲拥有了柔软的内心,辽阔的眼界;人生风雨中,生活有了小欢喜,让“我”即便身处困境,也能找到快乐。

(4)下面对文章的理解分析,不正确的两项是( )( )

A. 第②段中,引用唐代罗隐的诗句,只是为了突出母亲刺绣技艺的灵动高超。

B. 第⑦段中,“我”看着母亲送的一摞鞋垫,感受到母亲对去外地谋生的“我”的祝福。

C. 第⑧段中,母亲的绣品在“我”心中生了根,表明作者开始拿起银针,静坐一角,绣出画卷。

D. 随着时间的流逝,“我”领悟到刺绣是母亲的爱好,那些精美的绣品是母亲用心在歌唱。

E. 本文作者拾取变幻流年中的点点滴滴,于叙述中流露真情,在抒情议论中揭示生活的哲理。

A

C

【解析】A项“只是为了突出母亲刺绣技艺的灵动高超”错,引用罗隐的诗句只是表明刺绣是古代闺阁女子的一项基本技能,具有普遍性。C项“表明作者开始拿起银针”错。“生了根”指的是母亲的绣品中所展现的生活态度、精神力量深深感染了“我”;结合后文也可明确,“我”拿起的是笔,而不是银针。

【能力提升】——读写综合

《植树的牧羊人》这篇课文以时间为顺序,以“荒原到绿洲的变化”为线索,把“我”和牧羊人三次见面的情形清楚地记录了下来。文章清晰有条理,叙事准确简练。假如让你记叙身边对你最有影响的一个人,你会按怎样的线索来写呢?试列一下写作提纲。(150字左右)

【示例】身边对“我”最有影响的人是爸爸,“我”要以“我”与爸爸的情感为线索:①爸爸能动手制作玩具,小时候“我”以爸爸为骄傲。②上中学第一次家长会,爸爸穿着车间里的工作服来参加,看到其他家长西装革履,“我”暗暗自卑——慢慢疏远爸爸。③冬天感冒,夜里发起高烧,爸爸发疯一样抱着迷糊的“我”冲出家门,拦了一辆车到医院挂急诊;输液后“我”体温平稳, 却看到寒冷的冬天,爸爸上身只穿着背心,一只鞋子也不知去了哪里——感受到爸爸的爱。④“我”痛哭流涕,向爸爸道歉——父女和好如初,“我”为有这样的爸爸而骄傲。

谢谢!

学习导航

课文梳理

【整体感知】——结构图解

这篇小说通过“我”的回忆,讲述了一个牧羊人在荒芜的高原上默默种树的故事,赞美了他慷慨无私、不图回报的精神品质和勤劳执着、积极乐观的生活态度,告诉人们:人类除了毁灭,还可以创造。

【整体感知】——文章主旨

【整体感知】——写作特色

(1)运用对比,主题鲜明。本文主要运用对比的手法来表现主题,这一点主要表现在对环境的描写上。1913年,“我”看到的阿尔卑斯山地一片荒芜,那里到处是荒地,村庄变成了废墟,泉水干涸,风猛烈而干燥,除了牧羊人再也见不到一个人影;而到了1945年,那里的废墟上建起了干净的农舍,地里又冒出了泉水,在路上能见到许多健康的男女,能听到孩子们的笑声。荒芜和生机形成了鲜明的对比,在对比中凸显了作品的主题。

(2)细节描写,形象生动。对牧羊人的正面描写,主要集中在“我”与牧羊人第一次见面这一部分。作者写牧羊人的房子、衣着,写牧羊人挑选橡子、种橡子,都运用了细节描写。这些细致的描摹刻画,生动地表现了人物的特点,将人物形象塑造得栩栩如生。

(3)第一人称,真实可信。本文采用第一人称来讲述牧羊人的故事。“我”只是个旅人、过客,在人生的不同阶段,目睹了一片寸草不生的荒僻之地变成森林绿洲的过程。本文中,“我”作为一个见证人,使牧羊人的事迹具有极强的纪实性。由此,牧羊人的故事才显得真实可信,才能产生打动人心的力量。

【解疑释难】

1.植树的牧羊人感动了世界各地的很多人,被人们亲切地称为“普罗旺斯爷爷”。结合课文内容,谈一谈这个人物的感人之处。

①牧羊人的感人之处在于他的爱心和毅力。三十多年来,他独自一人用双手和信念创造了这片树林,他一个人克服了重重困难:干旱的天气、动物的啃食、羊群的破坏,甚至战争的影响。他毫不理会各种干扰,一直心无旁骛地在种树。他的勤劳和付出使这片荒地蔚然成林。

②牧羊人的感人之处在于他的无私和慷慨。他做的这一切既不是为了名,也不是为了利。他只是想改善这片因水土流失而荒芜的高地的环境,只是想“没有树,就不会有生命”“既然没有重要的事情做,就动手种树吧”,不管地是谁的。渐渐地,这片光秃秃的高地有了成片的树林,干涸已久的地里又冒出了泉水,整个高地焕然一新,散发出健康与活力的光芒。

2.课文首尾两段作者都发表了议论,它们各有什么作用?

首段的议论起到了总领全文,点题的作用,并奠定了文章的感情基调;结尾的议论既照应开头,又再次给主人公以高度评价,立意深远,使文章主题上升到人生哲理的高度,给人以深刻的启迪。

达标训练

【基础过关】——字词积累

(1)根据拼音写出相应的词语。

①如果他kāng kǎi( )无私,不图回报,还给这世界留下了许多,那就可以肯定地说,这是一个难得的好人。

②这里虽然成了fèi xū( ),但是,像马蜂窝一样、一间挨一间的房子周围,总会有一口水井,或是一眼泉水吧!

慷慨

废墟

③旁边还有一座教堂,钟楼也已经tān tā

( )了。

④狂风hū xiào( )着穿过破房子的缝隙,像一只饥饿的野兽发出吼叫。

⑤听到这儿,我开始zhuó mó( )牧羊人的年龄。

⑥在我眼里,他就像这块bù máo zhī dì( )上涌出的神秘泉水。

⑦趁这个机会,我páo gēn wèn dǐ( ),才从他嘴里知道了一些事。

坍塌

琢磨

不毛之地

刨根问底

呼啸

⑧战争结束了,我只得到一笔wēi bó( )的chóu láo( )。

⑨我吃惊得说不出话来,他还是那么chén mò guǎ yán( )。

⑩人们挖了水渠,农场边上,枫树林里,liú tǎng( )着源源不断的泉水,浇灌着长在周围的鲜嫩薄荷。

酬劳

沉默寡言

微薄

流淌

(2)下列句子中加点词语解释有误的一项是( )

A. 大自然的许多奥秘,如果刨根问底,恐怕谁也解释不清。(盘问事情的根源底细)

B. 自从开渠引水之后,从前的不毛之地就成了肥沃的良田。(不长庄稼的地方。泛指荒凉、贫瘠的土地)

C. 他是一个慷慨无私的人,总是会想尽办法帮助其他人。(充满正气,不吝啬)

D. 他还是那么沉默寡言。(不会说话)

D

【解析】沉默寡言:深沉而少言语。

【基础过关】——课段综合

阅读下面文字,完成(1)~(3)题。

①想真正了解一个人,要长期观察他所做的事。如果他康慨无私,不图回报,还给这世界留下了许多,那就可以肯定地说,这是一个难得的好人。

②……在无边无际的荒野中,我走了三天,终于来到一个废弃的村庄前。我在倒塌的房屋旁边支起帐蓬。从前一天晚上起,就没有水喝了。现在,我必须去找点儿水。我猜想,这里虽然成了废墟,但是,像马蜂窝一样、一间埃一间的房子周围,总会有一口水

井,或是一眼泉水吧!我确实找到了一个泉眼,可惜已经干涸了。这里有五六栋没了屋顶的房子,任由风吹雨打。旁边还有一坐教堂,钟楼也已经坍塌了。这一切,让人能想象出当时人们在这里生活的情景,如今,却一点儿生气也没有了。那是六月晴朗的一天,太阳快要把人烤焦了。在毫无遮拦的高地上,风吹得人东倒西歪。狂风呼啸着穿过破房子的缝隙,像一只饥饿的野兽发出吼叫。我打消了在这里过夜的念头。

(1)请给下面加点的字注音。

废墟( )

干涸( )

五六栋( )

坍塌( )

xū

hé

dònɡ

tān

(2)语段中有四个错别字,请找出来并改正。

改 .

改 .

改 .

改 .

“康”

“蓬”

“埃”

“坐”

“慷”

“篷”

“挨”

“座”

(3)按照括号中的要求回答问题。

①狂风呼啸着穿过破房子的缝隙,像一只饥饿的野兽发出吼叫。(从修辞的角度赏析这句话)

②终于来到一个废弃的村庄前。(句中用“废弃”比用“废旧”更好,为什么?)

运用比喻的修辞手法,把狂风的声音比作饥饿的野兽发出的吼叫,生动形象地写出了狂风的声音之大,突出当地环境的恶劣。

“废弃”比“废旧”多了抛弃、遗弃之意,更能表现出这片土地的荒芜,与后来的生机勃勃形成强烈的反差。

【基础过关】——课文回顾

(1)《植树的牧羊人》全文可分为三部分。第一部分(第①自然段):概括 ,总领全文,设置悬念,吸引读者。第二部分(第②~?自然段):写了“我”和牧羊人三次见面的情形,突出了 。第三部分(第?自然段):高度评价牧羊人 的举动,抒发敬佩之情,呼应开头。

牧羊人的崇高品质

高原上的变化

有毅力而无私

(2)本文通过 的故事,表达了这样一个主旨:只要心存美好的愿望并长期不懈地努力去做,人一定可以改变恶劣的生存环境,大自然也一定会给予丰厚的回馈,人类的可悲命运最终会被改变。

牧羊人坚持种树改变环境

(1)下列句子中加点词语的使用有误的一项是( )

A. 经过一夜的风吹雨打,这棵千年老树终于轰然坍塌了。

B. 地球是我们的母亲,她慷慨地给我们提供许许多多的资源。

C. 在被环境污染和自然灾害破坏之后,这里由曾经的绿洲变为了一片不毛之地。

D. 老师应该鼓励学生对周围感兴趣的事物刨根问底,乐于探究。

【能力提升】——语言运用

A

【解析】坍塌:建筑物或堆积物倒下来。A句的意思是说经过一夜的风吹雨打,这棵千年古树终于倒下了,而不是建筑物或堆积物倒下来,所以使用不当。

(2)请依照下面例句仿写一个句子,写出你对人生的感悟。要求格式与例句相同;上下文语意连贯;运用比喻的修辞手法。

例句:人生是一支歌,悠扬的旋律谱写你春天的耕耘和秋天的收获。

仿写:人生是______,______________________

__________________。

人生是______,______________________

__________________。

一幅画

一台戏

绚丽的油彩描绘你辛勤的

努力和勇敢的拼搏

精彩的剧情演绎你创业的

艰辛和成功的喜悦

【能力提升】——课内精读

阅读下面的语段,回答文后各题。

①……这个男人不太爱说话,独自生活的人往往这样。不过,他显得自信、平和。在我眼里,他就像这块不毛之地上涌出的神秘泉水。

②他不住帐篷,而是住在一座结实的石房子里。看得出,他是一点一点地把一座破旧的房子修整成现在的样子的。房顶很严实,一滴雨水也不漏。风吹在瓦上,发出海浪拍打沙滩的声音。房间里收拾得很整齐,餐具洗得干干净净,地板上没有一点儿灰尘,猎

枪也上过了油。炉子上,还煮着一锅热腾腾的汤。看得出,他刚刚刮过胡子。他的衣服扣子缝得结结实实,补丁的针脚也很细,几乎看不出来。

③……

④牧羊人拿出一个袋子,从里面倒出一堆橡子,散在桌上。接着,一颗一颗仔细地挑选起来。他要把好的橡子和坏的橡子分开。我抽着烟,想帮他挑。但他说不用我帮忙。看他挑得那么认真,那么仔细,我也就不再坚持了。这就是我们所有的交流。过了一会儿,他挑出了一小堆好的橡子,每一颗都很饱满。接

着,他按十个一堆把它们分开。他一边数,一边又把个儿小的,或者有裂缝的拣了出去。最后,挑出了一百颗又大又好的橡子,他停下手来,我们就去睡了。

餐具、地板、猎枪、炉子上的热汤。从中可以看出牧羊人生活虽然简陋但家里收拾得井井有条。

(1)选文从哪几个方面描写了屋里的环境?从这些描写中我们可以看出“牧羊人”怎样的性格特点?

(2)谈谈你对文中画线句子的理解。

在我眼里,他就像这块不毛之地上涌出的神秘泉水。

这句话是“我”第一次见到牧羊人时对牧羊人的印象,运用了比喻的修辞手法,把“牧羊人”比作“不毛之地上涌出的神秘泉水”,生动形象地表现了“我”在处境非常困难时遇到牧羊人的欣喜之情,寓意他将给这个荒凉的地方带来灌溉滋润和富饶丰美。

(3)“牧羊人拿出一个袋子,从里面倒出一堆橡子,散在桌上。接着,一颗一颗仔细地挑选起来。”这里运用了什么描写方法?有什么作用?

动作描写(或细节描写),生动准确地写出了牧羊人选橡子时一丝不苟的态度,生怕有一颗发不了芽,与下文种橡子时的“轻轻地往坑里放”“仔细盖上泥土”相照应,也为下文橡树长大成林作铺垫。

(4)“我抽着烟,想帮他挑。但他说不用我帮忙。”“牧羊人”为什么不让“我”帮他呢?

不让“我”帮他挑选橡子,是因为“我”是借宿的客人,是对“我”的关照;更主要的是怕“我”挑选的橡子不够好,担心种下后不能发芽生长。

【能力提升】——类文阅读

(2019·天津)阅读下面的文章,回答问题。

母亲的刺绣时光

宫 佳

①母亲是一个心灵手巧的人,一针一线,在她灵巧的手里,会变化出生动形象的图。母亲不懂什么叫刺绣艺术,她只知道忙完了家务,捏起银针在变化无穷的图样里诠释着勤劳。

②刺绣又称女红①,是闺阁中的女孩子需要掌握的一项技能。唐代罗隐有诗曰:“一片丝罗轻似水,洞房西室女工劳。”讲述的是古代女子用纤纤玉指做手工刺绣的场景。可惜到了我这一代,我并没有继承母亲的刺绣手艺。小时候,只记得母亲的银针一穿一拉地在毛衣上、鞋面上忙活,不久,美丽的图案就成型了。那些刺绣出来的小动物,小花朵,装点着我们的枯燥的生活。

③我稍微大一点,母亲就说,女孩子要学习女红,一个不会针线的女孩子是要被人笑话的。可愚笨

的我并没有遗传母亲的心灵手巧。我捏起银针笨拙地如同握着一个大棒槌,不是让银针刺破了手,就是针脚歪歪扭扭。我自我解嘲,宁可写几篇字,也不握这银针,我就不是握银针的料。

④母亲也不勉强我,银针在穿梭,流年在变幻。

⑤结了婚,每次回母亲家,总看到母亲在捏着银针刺绣,母亲老了,戴着老花镜执着地绣出一花一叶。我常常对母亲发牢骚,闲着没事出去遛遛弯,天天和这些针线较什么劲?享享清福多好?母亲说,你

不懂。我就有点恼火,现在,谁还穿自己做的衣服?商场什么样的衣服没有?母亲头都没抬,继续她的刺绣时光。

⑥后来,我去外地谋生,母亲默默地递给我一摞做工精美的鞋垫,母亲说,丫头,遇到闹心的事就做做女红,忙活着,烦心事就没影了。

⑦我接过那一摞鞋垫,一双双看下去,有一双鞋垫赫然绣着四个字“一路平安”,还有一双鞋垫绣着“万事如意”,忽然感觉鼻尖酸酸的,母亲把她对我的祝福绣在一针一线中,伴我走过万水千山。我忽然

理解了母亲,刺绣是她的一个爱好,而那些做工精美的绣品,是母亲用心在歌唱。母亲把内心深处对生活的理解融入千变万化的刺绣中,一针一线里,绣出的是一寸一寸深沉的光阴。

⑧远离家乡的日子,磕磕碰碰,母亲的绣品却在我心中生了根。终于,我拿起了笔,拾掇起荒废了很多年的文字。有了爱好,生活在平淡如水中浸润了精致,活色生香起来,即便是面对惊涛骇浪,也如母亲一样内心沉稳。虽然,我到如今也不会像母亲一样静坐一隅,在花花绿绿的针线里绣出种种鲜活,可我却

以笔代银针,以墨代丝线,一笔一画里写出或柔美或磅礴的画卷。我又何尝不是在刺绣自己的时光呢?

⑨刺绣时光,是两代人精神的相融。勤劳日子里,我们的内心柔软,眼界辽阔;风风雨雨中,有爱好相伴,生活就有了小欢喜,即便是身处困境,也能心如磐石,攫取到欢乐的浪花。

(选自《中山日报》,有删改)

【注释】①女红(gōng):旧时指女子所做的纺织、缝纫、刺绣等工作和这些工作的成品。也作女工。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}人生

阶段

小时候

稍微大一点

结了婚

后来去

谋生

主要事件

“我”常见母亲忙活刺绣,绣品装点我们的生活

①

②

③

母亲让“我”学刺绣,“我”很笨拙,母亲并不勉强

母亲送“我”刺绣鞋垫,“我”理解了母亲

年迈的母亲依然天天在刺绣,令“我”不解

(1)围绕刺绣,“我”和母亲之间发生了哪些事情?请结合文章②~⑦段的内容概括。

(2)结合语境,品析第⑤段画线句中加点词的表达效果。

结了婚,每次回母亲家,总看到母亲在捏着银针刺绣,母亲老了,戴着老花镜执着地绣出一花一叶。

“捏着”写出母亲刺绣时拿针的动作,“执着”写出母亲刺绣时的耐心、坚持。这两个词表现了母亲的沉稳专注,心灵手巧,也表达出“我”对母亲的疼惜之情。

(3)联系全文,分析“刺绣时光”的含义。

“刺绣时光”指母亲把内心深处对生活的理解融入千变万化的刺绣中;“刺绣时光”也指“我”以笔墨为针线,绣出活色生香的生活。

“刺绣时光”是两代人精神的相融。勤劳日子里,“我”与母亲拥有了柔软的内心,辽阔的眼界;人生风雨中,生活有了小欢喜,让“我”即便身处困境,也能找到快乐。

(4)下面对文章的理解分析,不正确的两项是( )( )

A. 第②段中,引用唐代罗隐的诗句,只是为了突出母亲刺绣技艺的灵动高超。

B. 第⑦段中,“我”看着母亲送的一摞鞋垫,感受到母亲对去外地谋生的“我”的祝福。

C. 第⑧段中,母亲的绣品在“我”心中生了根,表明作者开始拿起银针,静坐一角,绣出画卷。

D. 随着时间的流逝,“我”领悟到刺绣是母亲的爱好,那些精美的绣品是母亲用心在歌唱。

E. 本文作者拾取变幻流年中的点点滴滴,于叙述中流露真情,在抒情议论中揭示生活的哲理。

A

C

【解析】A项“只是为了突出母亲刺绣技艺的灵动高超”错,引用罗隐的诗句只是表明刺绣是古代闺阁女子的一项基本技能,具有普遍性。C项“表明作者开始拿起银针”错。“生了根”指的是母亲的绣品中所展现的生活态度、精神力量深深感染了“我”;结合后文也可明确,“我”拿起的是笔,而不是银针。

【能力提升】——读写综合

《植树的牧羊人》这篇课文以时间为顺序,以“荒原到绿洲的变化”为线索,把“我”和牧羊人三次见面的情形清楚地记录了下来。文章清晰有条理,叙事准确简练。假如让你记叙身边对你最有影响的一个人,你会按怎样的线索来写呢?试列一下写作提纲。(150字左右)

【示例】身边对“我”最有影响的人是爸爸,“我”要以“我”与爸爸的情感为线索:①爸爸能动手制作玩具,小时候“我”以爸爸为骄傲。②上中学第一次家长会,爸爸穿着车间里的工作服来参加,看到其他家长西装革履,“我”暗暗自卑——慢慢疏远爸爸。③冬天感冒,夜里发起高烧,爸爸发疯一样抱着迷糊的“我”冲出家门,拦了一辆车到医院挂急诊;输液后“我”体温平稳, 却看到寒冷的冬天,爸爸上身只穿着背心,一只鞋子也不知去了哪里——感受到爸爸的爱。④“我”痛哭流涕,向爸爸道歉——父女和好如初,“我”为有这样的爸爸而骄傲。

谢谢!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首