统编版四年级语文上册21 古诗三首 教案 +反思(2课时 含单元教学导引)

文档属性

| 名称 | 统编版四年级语文上册21 古诗三首 教案 +反思(2课时 含单元教学导引) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 205.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-12-03 15:58:04 | ||

图片预览

文档简介

◎关注主要人物和事件,学习把握文章的主要内容。

◎学习写书信。

本单元以“家国情怀”为主题,编排了《古诗三首》《为中华之崛起而读书》《梅兰芳蓄须》《延安,我把你追寻》四篇课文。课文表现了不同历史时期的人们在家国大义面前的不同风采:有戍边将士建立军功、保家卫国的情怀,有个人与国家民族共存亡的精神气概,有周恩来为中华之崛起而读书的远大志向,有梅兰芳蓄须罢演的民族气节,还有在我国革命和建设时期发挥了巨大动力作用的延安精神。

字词句

◎认识31个生字,读准3个多音字,会写21个字,会写15个词语。积累8个描写人物精神品质的成语。

◎感受反问句的表达效果,知道反问句能加强语气、表达强烈的情感,并学习反问句在不同情境下的运用。

阅读

◎正确、流利地朗读古诗《出塞》《凉州词》《夏日绝句》《别董大》。

◎能借助插图和关键词想象古诗描绘的情境,并能够背诵古诗。

◎能默写《出塞》《夏日绝句》两首古诗。

◎默读课文,学习关注主要人物和事件,把握故事主要内容。

◎能查找资料,联系时代背景理解课文内容,感受人物的家国情怀。

书面表达

◎能用正确的格式写信,做到内容清楚。

◎能正确填写信封或邮件的相关内容,并将书信通过邮局寄给收信人或通过电子邮件发给对方。

◎能写出自己读书的目的,理由表述清楚。

1.本单元围绕着“家国情怀”编排了四篇课文,这些课文都有鲜明的主题思想。你觉得应该怎样处理好本单元的人文主题和语言文字理解运用的关系?

◎“情感、态度、价值观”的目标要切合学生的接受能力。

◎将情感的熏陶融入到关键词句段的理解中。

◎可借助相关资料帮助学生加深体会课文的思想情感。

________________________________________________________________________

2.“学习把握文章的主要内容”是本单元重要的学习内容。把握一篇文章主要内容的方法有哪些呢?

◎扩展题目。

◎段意串联。

◎摘句归纳。

◎理清事情的起因、经过和结果。

________________________________________________________________________

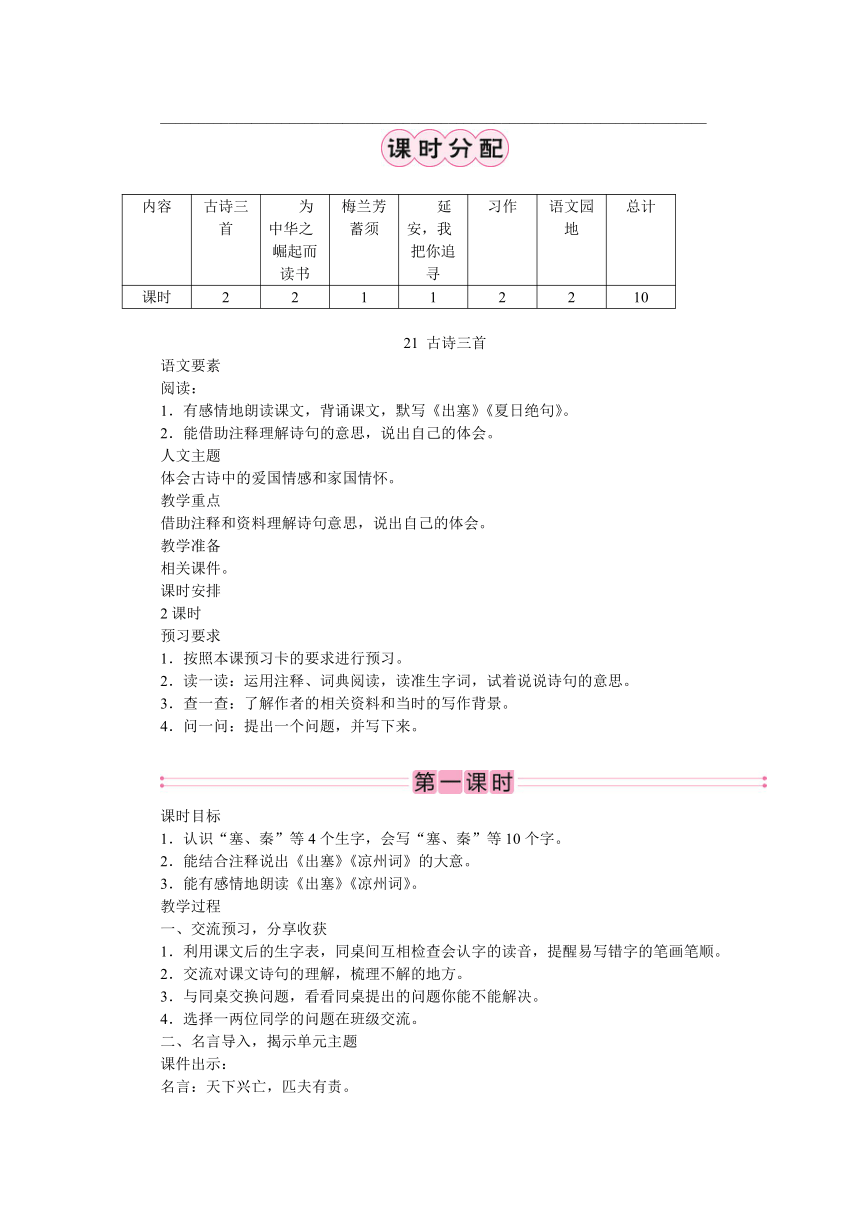

内容

古诗三首

为中华之

崛起而读书

梅兰芳蓄须

延安,我

把你追寻

习作

语文园地

总计

课时

2

2

1

1

2

2

10

21 古诗三首

语文要素

阅读:

1.有感情地朗读课文,背诵课文,默写《出塞》《夏日绝句》。

2.能借助注释理解诗句的意思,说出自己的体会。

人文主题

体会古诗中的爱国情感和家国情怀。

教学重点

借助注释和资料理解诗句意思,说出自己的体会。

教学准备

相关课件。

课时安排

2课时

预习要求

1.按照本课预习卡的要求进行预习。

2.读一读:运用注释、词典阅读,读准生字词,试着说说诗句的意思。

3.查一查:了解作者的相关资料和当时的写作背景。

4.问一问:提出一个问题,并写下来。

课时目标

1.认识“塞、秦”等4个生字,会写“塞、秦”等10个字。

2.能结合注释说出《出塞》《凉州词》的大意。

3.能有感情地朗读《出塞》《凉州词》。

教学过程

一、交流预习,分享收获

1.利用课文后的生字表,同桌间互相检查会认字的读音,提醒易写错字的笔画笔顺。

2.交流对课文诗句的理解,梳理不解的地方。

3.与同桌交换问题,看看同桌提出的问题你能不能解决。

4.选择一两位同学的问题在班级交流。

二、名言导入,揭示单元主题

课件出示:

名言:天下兴亡,匹夫有责。

提问:“匹夫”指谁?为什么说“天下兴亡,匹夫有责”?

此语溯源于顾炎武《日知录》,其本义:整个社会出现道德沉沦,即使普通民众都应当奋起救赎。梁启超对此作了创造性地发挥:“天下”实指国家,“兴亡”也是指国家的振兴与危倾。

“匹夫”当指生活于其间的每一个人,无论其地位的高低。

三、结合注释,解诗句意思

1.“天下兴亡,匹夫有责。”面对国家的振兴与危倾,不同朝代、不同际遇的人会如何看待应尽的职责呢?板书:21古诗三首(读题)。

2.学生自由朗读古诗。借助拼音读准字音。指名读,师正音。

3.学生借助注释,说说诗句的意思,不懂的地方做个记号,同桌间交流互助。梳理无法理解的字义。

4.全班交流,师点拨指导:

(1)没有注释又不理解的字,怎么理解?①凭借工具书,如借助《古汉语词典》查找相关解释,然后选择合适义项。②组词:单音节变双音节。古代汉语词以单音节为主,可以用组词的方法解释。③遇到一字多义,可结合具体语境来理解。

(2)师资料补充。理解“人杰、鬼雄”。

人杰:人中的豪杰。汉高祖曾称赞开国功臣张良、萧何、韩信是“人杰”。

鬼雄:鬼中的英雄。屈原《国殇》:“身既死今神以灵,子魂魄兮为鬼雄。”

(3)诗句字面意思联结起来说不通顺怎么办?师点拨:可以借助插图,画面理解;可以变换句式或适当补充词语,说通顺。

5.指名,交流每首诗歌的大意。

四、整体感受《出塞》和《凉州词》

1.结合注释初步理解诗歌,是学习古诗的第一步。要读出诗歌意境,读懂诗人情感,读懂诗歌主旨,才是真正的读懂。出示《出塞》和《凉州词》,学生对比阅读,讨论交流这两首诗有哪些相同之处。

2.全班交流。

预设:学生会发现诗人朝代相同(都是唐代)、题材相同(都是写边塞生活)等。

3.介绍时代背景和边塞诗:

时代背景:出示唐代地图,介绍边塞地理位置和历史背景。王昌龄和王翰都是盛唐时代诗人。当时唐帝国国力富强,声威远震。这一时期,唐在对外战争中屡屡取胜,全民族的自信心极强,作为当时军队中的战士,自然有着时代的豪情,不会逃避战斗,不会恐惧死亡,甚至怀有建功立业的渴望。但同时,频繁的边塞战争,也使人民不堪重负,渴望和平。

边塞诗:以边塞军旅生活为主要内容,或描写奇异的塞外风光,或反映戍边的艰辛以及表达戍边将士的思乡之情。边塞诗一般出自出征的将领或随军文官之手。通过对边塞的艰辛生活和自然风光的描写表达思乡之情以及保家卫国的高尚情操。唐代,是边塞诗发展的黄金时期。不同时期的边塞诗,风格截然不同。初、盛唐边塞诗多昂扬奋发的格调。

4.师配乐诵读《出塞》,学生闭眼想象画面。你的眼前仿佛出现怎样的画面?

五、布置作业

1.订正预习卡。

2.朗读《出塞》与《凉州词》。

课时目标

1.能结合注释说出诗句意思,并能结合历史背景和典故体会到诗人的家国情怀。

2.能背诵并默写《出塞》《夏日绝句》。

教学过程

一、品读《出塞》和《凉州词》,感受盛唐将士的爱国情怀。

1.交流,师相机点拨,体会戍边之苦。

(1)诗中有一个词,高度概括了当时征人戍边的事?哪个词?(万里长征)

(2)为什么征人戍边叫“万里长征”呢?(边塞远,时间长)

①出示唐代地图,体会边塞“万里”之远。

②课件播放大漠风沙图,体会“万里”之苦。

③诗句补充,体会“万里”之难:

羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。——[唐]王之涣《凉州词二首·其一 》

千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。——[唐]高适《别董大》

野云万里无城郭,雨雪纷纷连大漠。——[唐]李颀《古从军行》

君不见走马川行雪海边,平沙莽莽黄入天。轮台九月风夜吼,一川碎石大如斗,随风满地石乱走。——[唐]岑参《走马川行奉送封大夫出师西征》

(3)你还从哪里看出将士戍边之苦?(人未还)去边塞戍边的征人,为什么不见回家呢?(战事频繁终老边疆,有的战死沙场,马革裹尸)

(4)师小结,情感引读,体会戍边将士的悲壮。

2.边疆不宁,战事频繁,是唐朝才有的困境吗?你从哪里知道?点拨理解:古代中国同四周少数民族之间关系复杂。从西周开始,由于疆界之争,边境战争伴随着历朝历代。诗人运用互文的手法,以“秦”“汉”两代来浓缩整个历史时段。“万里长征人未还”,就不只是当代的人们,而是自秦汉以来世世代代的人们共同的悲剧。

3.提起明月,中国的古典诗歌中有很多描写明月的诗句,出示,开火车诵读:

举头望明月,低头思故乡。——[唐]李白《静夜思》

露从今夜白,月是故乡明。——[唐]杜甫《月夜忆舍弟》

西北望乡何处是,东南见月几回圆。——[唐]白居易《八月十五日夜湓亭望月》

春风又绿江南岸,明月何时照我还。——[宋]王安石《泊船瓜洲》

4.此时此刻,戍守边疆的将士,看到明月,会想起什么呢?他们渴望什么呢?

5.师:国难思良将,在战争频繁的边塞,守关将士也在盼望:(课件出示)但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。生齐读。

(1)学生介绍李广将军。师结合卢纶《塞下曲》补充介绍。

(2)教师引读,体会“期盼”。

①要是汉朝的李将军在,胡人不敢度阴山,边关就有安宁,国家也会太平。这是千百年来无数戍边将士的心愿。

②尽管戍边将士远离家乡,生活艰苦,九死一生,也有着对战争的憎恨,对朝廷不能启用良将的埋怨,但他们仍然希望有像李广那样的将军到来,带领他们英勇杀敌,浴血奋战,让侵略者不敢度过阴山,不敢侵犯唐朝边境。

(3)学生齐读,配乐诵读。

(4)你感受到了守边将士们内心怎样的渴望?

预设:建功立业的渴望和保家卫国的壮志。

(5)教师小结:这就是我大唐的将士——勇往直前,无所畏惧!生背诵诗句。

设计意图:

本环节根据理解的难易程度来分配教学的时间。在学习方式上,充分体现了朗读与想象画面在体会诗歌情感方面的作用。

6.想象画面,理解《凉州词》

(1)学生借助注释,同桌互相讲解诗句大意。

相机指导:

“欲饮琵琶马上催”自古以来有两种理解:①琵琶在助兴,欢快的音乐催促将士开怀畅饮。②琵琶声声急催促着将士们马上出征。这两种理解都有道理,在这里我们取第一种。

(2)抽生反馈。教师针对难点引导想象和思考:

提问:当读到“葡萄美酒夜光杯”时,你眼前出现了怎样的情景?这意味着什么?为什么说“醉卧沙场君莫笑”?

(3)示范朗读:“醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回”,读出豪迈的感情,引导学生读出自己的感受。

(4)小结:通过链接资料,想象画面的方法,我们学习了这两首诗。在今后的学习中,我们不仅要借助注释来理解诗句的大意,还可以去查找相关的资料,入情入境地去想象画面,这样才能更好地理解诗歌,体会其内在的情感。

二、对比阅读,聆听宋代弱女子的追思

1.“天下兴亡,匹夫有责。”盛唐将士们以视死如归、保家卫国为责,为荣。渴望浴血杀敌、建功立业。

数百年后,一个宋代弱女子,面对天下兴亡,又发出怎样的感慨呢?你从哪些字词中体会到的?

2.学生交流后,教师点拨:诗中后两句追思了一个著名的历史人物——项羽。谁来谈谈对项羽的了解?

项羽:秦朝末年著名的农民起义领袖,曾领导起义军消灭秦军主力,自立为“西楚霸王”,后被刘邦打败,不愿屈服投降,在乌江边自刎而死。

提问:成王败寇,一个千年以前的失败英雄有什么值得诗人追思之处?

3.课件播放《霸王别姬》片段,生观看、思考:项羽为什么不肯过江东?李清照在追思什么?指名生交流。

①学生谈谈自己的感受。

②教师:把“不肯过江东”改为“不能过江东”好吗?为什么?

教师讲解:“不肯”不是“不能”,不是“不行”。其实他本可以渡过乌江逃生的,一河之遥,却是生死之界;仅一念之间,却是存亡之抉。他不愿苟且偷生,最终选择乌江自刎,死也死得如此悲壮。这就是“士可杀而不可辱”的英雄气概,这就是“死不惧而辱不受”的坚贞气节!

③说话练习:“至今思项羽”其实是思________________________________________________________________________。

4.介绍诗人生平。

李清照,宋代女词人,有“千古第一才女”之称,出生于书香门第,早期生活优裕。其父李格非,进士出身,苏轼的学生,精通经史,长于散文。母亲是状元王拱辰的孙女,知书能文。李清照出嫁后与夫赵明诚共同致力于书画金石的搜集整理,生活安静和谐,高雅有趣,充满着幸福与欢乐。

启发质疑:一个生活幸福的弱女子为什么会思项羽“生当作人杰,死亦为鬼雄”的英雄气概?

教师:这和她当时所处的时代背景有直接的关系。

课件展示:靖康二年(1127),金兵入侵中原,掳走徽、钦二帝,正值国家危亡的时刻,但是李清照的丈夫赵明诚,身为知府,没有奋勇抗敌,却临阵逃跑。李清照为丈夫的行为感到羞耻,同时腐败无能的宋统治者也使李清照愤慨,于是在行至乌江时,有感于项羽的悲壮,写下了这首诗。

小结:国破家亡,风雨飘摇,老百姓生活在水深火热之中,而宋朝统治者却整日饮酒作乐,歌舞升平,不思恢复中原。面对这样的统治者,诗人借古讽今:________________________________________________________________________。

5.有感情地诵读诗句。对比前两首唐诗,诗人李清照如何看待“天下兴亡,匹夫有责”?如何看待人生价值?《夏日绝句》写法上有什么特色?

三、拓展吟读,诗中的兴亡之叹

1.保家卫国,振兴国家,从来都是中国人的壮志!帝王将相,平民书生,无论其地位的高低,这个民族的每一个人,始终没有忘记自己的匹夫之责。课件出示诗句,引导情感诵读:

(1)汉代皇帝刘邦,望良将猛士,守卫四方。

大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡,安得猛士兮守四方!——[汉]刘邦《大风歌》

(2)大敌当前,唐代读书士人,宁愿做个下级军官驰骋沙场,为保卫边疆而战,也不愿做置身书斋的书生!

宁为百夫长,胜作一书生。——[唐]杨炯《从军行》

(3)一个68岁的宋代老人,被罢官回乡,穷居孤村,心中还在想着替国家防卫边疆。

僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。——[宋]陆游《十一月四日风雨大作》(其二)

2.总结:“生当作人杰,死亦为鬼雄”,生死都无愧为英雄豪杰的气魄,“醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回”,誓死保家卫国所向无惧的慷慨激昂,是民族的传承,是历史的传承!

3.背诵三首古诗。

四、布置作业,课堂延伸

1.有感情地朗读课文。背诵课文。默写《出塞》《夏日绝句》。

2.完成本课随堂练。

板书设计

教学反思

古诗是中华民族的优秀传统文化,学古诗,不能限于对古诗字面意思的理解和诗句意思的疏通,更应引导学生在历史文化的背景下对古诗的思想感情加以理解感悟。

本课的三首古诗所表现的生活离学生的生活太远,学生较难产生情感上的共鸣。我主要通过收集的图文资料来帮助学生理解。在学习《出塞》时,从“塞”入手,通过幻灯片演示等方法,让学生走进边塞诗,了解边塞诗,让学生直观地感知边塞环境之恶劣、生活之艰苦、战事之频繁、生死之惨烈。为学习诗歌,营造好一个深沉凝重的氛围。在学习《夏日绝句》时,我收集了多处资料进行整理、组合、浓缩、改编,尽量做到了精练,符合学生口味。尤其是课前简介项羽“不肯过江东”的历史资料,再现南宋的历史背景。其次,在教学时让学生把诗读熟,初步体会诗歌大意,讲读时力求做到读悟结合、以读促悟、以悟促读。在学习王昌龄的《出塞》时,为了让学生和作者产生共鸣,引导学生发挥想象,面对一轮明月,他们可能会想些什么呢?思念家乡、思念亲人是人们共通的情感,这学生对于一点也很好理解。感悟诗歌感情一定要找到和学生相通的地方。本节课虽然注意了朗读的指导,并成功进行了范读,却未能及时指导学生古诗朗读的节奏、情感,课堂上读的形式较为单一,学生未能尽情绽放。

◎学习写书信。

本单元以“家国情怀”为主题,编排了《古诗三首》《为中华之崛起而读书》《梅兰芳蓄须》《延安,我把你追寻》四篇课文。课文表现了不同历史时期的人们在家国大义面前的不同风采:有戍边将士建立军功、保家卫国的情怀,有个人与国家民族共存亡的精神气概,有周恩来为中华之崛起而读书的远大志向,有梅兰芳蓄须罢演的民族气节,还有在我国革命和建设时期发挥了巨大动力作用的延安精神。

字词句

◎认识31个生字,读准3个多音字,会写21个字,会写15个词语。积累8个描写人物精神品质的成语。

◎感受反问句的表达效果,知道反问句能加强语气、表达强烈的情感,并学习反问句在不同情境下的运用。

阅读

◎正确、流利地朗读古诗《出塞》《凉州词》《夏日绝句》《别董大》。

◎能借助插图和关键词想象古诗描绘的情境,并能够背诵古诗。

◎能默写《出塞》《夏日绝句》两首古诗。

◎默读课文,学习关注主要人物和事件,把握故事主要内容。

◎能查找资料,联系时代背景理解课文内容,感受人物的家国情怀。

书面表达

◎能用正确的格式写信,做到内容清楚。

◎能正确填写信封或邮件的相关内容,并将书信通过邮局寄给收信人或通过电子邮件发给对方。

◎能写出自己读书的目的,理由表述清楚。

1.本单元围绕着“家国情怀”编排了四篇课文,这些课文都有鲜明的主题思想。你觉得应该怎样处理好本单元的人文主题和语言文字理解运用的关系?

◎“情感、态度、价值观”的目标要切合学生的接受能力。

◎将情感的熏陶融入到关键词句段的理解中。

◎可借助相关资料帮助学生加深体会课文的思想情感。

________________________________________________________________________

2.“学习把握文章的主要内容”是本单元重要的学习内容。把握一篇文章主要内容的方法有哪些呢?

◎扩展题目。

◎段意串联。

◎摘句归纳。

◎理清事情的起因、经过和结果。

________________________________________________________________________

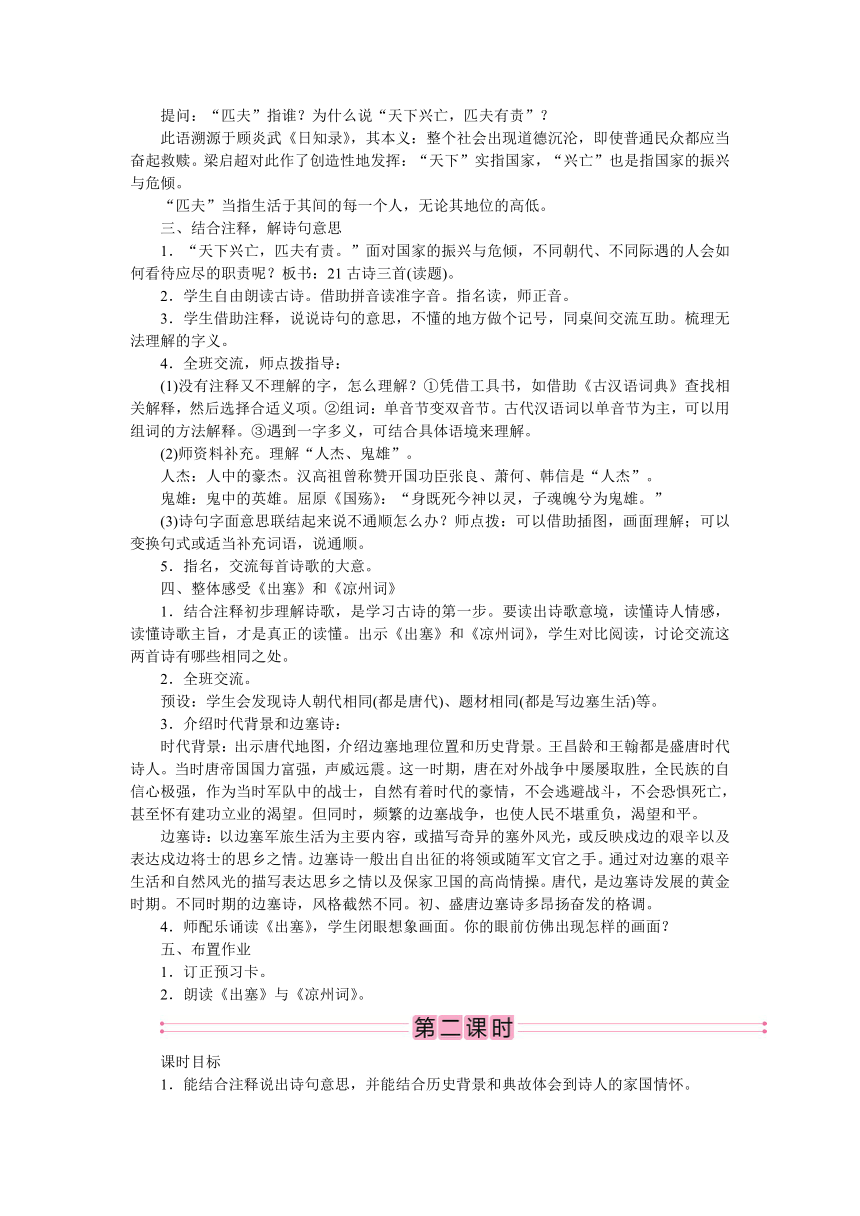

内容

古诗三首

为中华之

崛起而读书

梅兰芳蓄须

延安,我

把你追寻

习作

语文园地

总计

课时

2

2

1

1

2

2

10

21 古诗三首

语文要素

阅读:

1.有感情地朗读课文,背诵课文,默写《出塞》《夏日绝句》。

2.能借助注释理解诗句的意思,说出自己的体会。

人文主题

体会古诗中的爱国情感和家国情怀。

教学重点

借助注释和资料理解诗句意思,说出自己的体会。

教学准备

相关课件。

课时安排

2课时

预习要求

1.按照本课预习卡的要求进行预习。

2.读一读:运用注释、词典阅读,读准生字词,试着说说诗句的意思。

3.查一查:了解作者的相关资料和当时的写作背景。

4.问一问:提出一个问题,并写下来。

课时目标

1.认识“塞、秦”等4个生字,会写“塞、秦”等10个字。

2.能结合注释说出《出塞》《凉州词》的大意。

3.能有感情地朗读《出塞》《凉州词》。

教学过程

一、交流预习,分享收获

1.利用课文后的生字表,同桌间互相检查会认字的读音,提醒易写错字的笔画笔顺。

2.交流对课文诗句的理解,梳理不解的地方。

3.与同桌交换问题,看看同桌提出的问题你能不能解决。

4.选择一两位同学的问题在班级交流。

二、名言导入,揭示单元主题

课件出示:

名言:天下兴亡,匹夫有责。

提问:“匹夫”指谁?为什么说“天下兴亡,匹夫有责”?

此语溯源于顾炎武《日知录》,其本义:整个社会出现道德沉沦,即使普通民众都应当奋起救赎。梁启超对此作了创造性地发挥:“天下”实指国家,“兴亡”也是指国家的振兴与危倾。

“匹夫”当指生活于其间的每一个人,无论其地位的高低。

三、结合注释,解诗句意思

1.“天下兴亡,匹夫有责。”面对国家的振兴与危倾,不同朝代、不同际遇的人会如何看待应尽的职责呢?板书:21古诗三首(读题)。

2.学生自由朗读古诗。借助拼音读准字音。指名读,师正音。

3.学生借助注释,说说诗句的意思,不懂的地方做个记号,同桌间交流互助。梳理无法理解的字义。

4.全班交流,师点拨指导:

(1)没有注释又不理解的字,怎么理解?①凭借工具书,如借助《古汉语词典》查找相关解释,然后选择合适义项。②组词:单音节变双音节。古代汉语词以单音节为主,可以用组词的方法解释。③遇到一字多义,可结合具体语境来理解。

(2)师资料补充。理解“人杰、鬼雄”。

人杰:人中的豪杰。汉高祖曾称赞开国功臣张良、萧何、韩信是“人杰”。

鬼雄:鬼中的英雄。屈原《国殇》:“身既死今神以灵,子魂魄兮为鬼雄。”

(3)诗句字面意思联结起来说不通顺怎么办?师点拨:可以借助插图,画面理解;可以变换句式或适当补充词语,说通顺。

5.指名,交流每首诗歌的大意。

四、整体感受《出塞》和《凉州词》

1.结合注释初步理解诗歌,是学习古诗的第一步。要读出诗歌意境,读懂诗人情感,读懂诗歌主旨,才是真正的读懂。出示《出塞》和《凉州词》,学生对比阅读,讨论交流这两首诗有哪些相同之处。

2.全班交流。

预设:学生会发现诗人朝代相同(都是唐代)、题材相同(都是写边塞生活)等。

3.介绍时代背景和边塞诗:

时代背景:出示唐代地图,介绍边塞地理位置和历史背景。王昌龄和王翰都是盛唐时代诗人。当时唐帝国国力富强,声威远震。这一时期,唐在对外战争中屡屡取胜,全民族的自信心极强,作为当时军队中的战士,自然有着时代的豪情,不会逃避战斗,不会恐惧死亡,甚至怀有建功立业的渴望。但同时,频繁的边塞战争,也使人民不堪重负,渴望和平。

边塞诗:以边塞军旅生活为主要内容,或描写奇异的塞外风光,或反映戍边的艰辛以及表达戍边将士的思乡之情。边塞诗一般出自出征的将领或随军文官之手。通过对边塞的艰辛生活和自然风光的描写表达思乡之情以及保家卫国的高尚情操。唐代,是边塞诗发展的黄金时期。不同时期的边塞诗,风格截然不同。初、盛唐边塞诗多昂扬奋发的格调。

4.师配乐诵读《出塞》,学生闭眼想象画面。你的眼前仿佛出现怎样的画面?

五、布置作业

1.订正预习卡。

2.朗读《出塞》与《凉州词》。

课时目标

1.能结合注释说出诗句意思,并能结合历史背景和典故体会到诗人的家国情怀。

2.能背诵并默写《出塞》《夏日绝句》。

教学过程

一、品读《出塞》和《凉州词》,感受盛唐将士的爱国情怀。

1.交流,师相机点拨,体会戍边之苦。

(1)诗中有一个词,高度概括了当时征人戍边的事?哪个词?(万里长征)

(2)为什么征人戍边叫“万里长征”呢?(边塞远,时间长)

①出示唐代地图,体会边塞“万里”之远。

②课件播放大漠风沙图,体会“万里”之苦。

③诗句补充,体会“万里”之难:

羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。——[唐]王之涣《凉州词二首·其一 》

千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。——[唐]高适《别董大》

野云万里无城郭,雨雪纷纷连大漠。——[唐]李颀《古从军行》

君不见走马川行雪海边,平沙莽莽黄入天。轮台九月风夜吼,一川碎石大如斗,随风满地石乱走。——[唐]岑参《走马川行奉送封大夫出师西征》

(3)你还从哪里看出将士戍边之苦?(人未还)去边塞戍边的征人,为什么不见回家呢?(战事频繁终老边疆,有的战死沙场,马革裹尸)

(4)师小结,情感引读,体会戍边将士的悲壮。

2.边疆不宁,战事频繁,是唐朝才有的困境吗?你从哪里知道?点拨理解:古代中国同四周少数民族之间关系复杂。从西周开始,由于疆界之争,边境战争伴随着历朝历代。诗人运用互文的手法,以“秦”“汉”两代来浓缩整个历史时段。“万里长征人未还”,就不只是当代的人们,而是自秦汉以来世世代代的人们共同的悲剧。

3.提起明月,中国的古典诗歌中有很多描写明月的诗句,出示,开火车诵读:

举头望明月,低头思故乡。——[唐]李白《静夜思》

露从今夜白,月是故乡明。——[唐]杜甫《月夜忆舍弟》

西北望乡何处是,东南见月几回圆。——[唐]白居易《八月十五日夜湓亭望月》

春风又绿江南岸,明月何时照我还。——[宋]王安石《泊船瓜洲》

4.此时此刻,戍守边疆的将士,看到明月,会想起什么呢?他们渴望什么呢?

5.师:国难思良将,在战争频繁的边塞,守关将士也在盼望:(课件出示)但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。生齐读。

(1)学生介绍李广将军。师结合卢纶《塞下曲》补充介绍。

(2)教师引读,体会“期盼”。

①要是汉朝的李将军在,胡人不敢度阴山,边关就有安宁,国家也会太平。这是千百年来无数戍边将士的心愿。

②尽管戍边将士远离家乡,生活艰苦,九死一生,也有着对战争的憎恨,对朝廷不能启用良将的埋怨,但他们仍然希望有像李广那样的将军到来,带领他们英勇杀敌,浴血奋战,让侵略者不敢度过阴山,不敢侵犯唐朝边境。

(3)学生齐读,配乐诵读。

(4)你感受到了守边将士们内心怎样的渴望?

预设:建功立业的渴望和保家卫国的壮志。

(5)教师小结:这就是我大唐的将士——勇往直前,无所畏惧!生背诵诗句。

设计意图:

本环节根据理解的难易程度来分配教学的时间。在学习方式上,充分体现了朗读与想象画面在体会诗歌情感方面的作用。

6.想象画面,理解《凉州词》

(1)学生借助注释,同桌互相讲解诗句大意。

相机指导:

“欲饮琵琶马上催”自古以来有两种理解:①琵琶在助兴,欢快的音乐催促将士开怀畅饮。②琵琶声声急催促着将士们马上出征。这两种理解都有道理,在这里我们取第一种。

(2)抽生反馈。教师针对难点引导想象和思考:

提问:当读到“葡萄美酒夜光杯”时,你眼前出现了怎样的情景?这意味着什么?为什么说“醉卧沙场君莫笑”?

(3)示范朗读:“醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回”,读出豪迈的感情,引导学生读出自己的感受。

(4)小结:通过链接资料,想象画面的方法,我们学习了这两首诗。在今后的学习中,我们不仅要借助注释来理解诗句的大意,还可以去查找相关的资料,入情入境地去想象画面,这样才能更好地理解诗歌,体会其内在的情感。

二、对比阅读,聆听宋代弱女子的追思

1.“天下兴亡,匹夫有责。”盛唐将士们以视死如归、保家卫国为责,为荣。渴望浴血杀敌、建功立业。

数百年后,一个宋代弱女子,面对天下兴亡,又发出怎样的感慨呢?你从哪些字词中体会到的?

2.学生交流后,教师点拨:诗中后两句追思了一个著名的历史人物——项羽。谁来谈谈对项羽的了解?

项羽:秦朝末年著名的农民起义领袖,曾领导起义军消灭秦军主力,自立为“西楚霸王”,后被刘邦打败,不愿屈服投降,在乌江边自刎而死。

提问:成王败寇,一个千年以前的失败英雄有什么值得诗人追思之处?

3.课件播放《霸王别姬》片段,生观看、思考:项羽为什么不肯过江东?李清照在追思什么?指名生交流。

①学生谈谈自己的感受。

②教师:把“不肯过江东”改为“不能过江东”好吗?为什么?

教师讲解:“不肯”不是“不能”,不是“不行”。其实他本可以渡过乌江逃生的,一河之遥,却是生死之界;仅一念之间,却是存亡之抉。他不愿苟且偷生,最终选择乌江自刎,死也死得如此悲壮。这就是“士可杀而不可辱”的英雄气概,这就是“死不惧而辱不受”的坚贞气节!

③说话练习:“至今思项羽”其实是思________________________________________________________________________。

4.介绍诗人生平。

李清照,宋代女词人,有“千古第一才女”之称,出生于书香门第,早期生活优裕。其父李格非,进士出身,苏轼的学生,精通经史,长于散文。母亲是状元王拱辰的孙女,知书能文。李清照出嫁后与夫赵明诚共同致力于书画金石的搜集整理,生活安静和谐,高雅有趣,充满着幸福与欢乐。

启发质疑:一个生活幸福的弱女子为什么会思项羽“生当作人杰,死亦为鬼雄”的英雄气概?

教师:这和她当时所处的时代背景有直接的关系。

课件展示:靖康二年(1127),金兵入侵中原,掳走徽、钦二帝,正值国家危亡的时刻,但是李清照的丈夫赵明诚,身为知府,没有奋勇抗敌,却临阵逃跑。李清照为丈夫的行为感到羞耻,同时腐败无能的宋统治者也使李清照愤慨,于是在行至乌江时,有感于项羽的悲壮,写下了这首诗。

小结:国破家亡,风雨飘摇,老百姓生活在水深火热之中,而宋朝统治者却整日饮酒作乐,歌舞升平,不思恢复中原。面对这样的统治者,诗人借古讽今:________________________________________________________________________。

5.有感情地诵读诗句。对比前两首唐诗,诗人李清照如何看待“天下兴亡,匹夫有责”?如何看待人生价值?《夏日绝句》写法上有什么特色?

三、拓展吟读,诗中的兴亡之叹

1.保家卫国,振兴国家,从来都是中国人的壮志!帝王将相,平民书生,无论其地位的高低,这个民族的每一个人,始终没有忘记自己的匹夫之责。课件出示诗句,引导情感诵读:

(1)汉代皇帝刘邦,望良将猛士,守卫四方。

大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡,安得猛士兮守四方!——[汉]刘邦《大风歌》

(2)大敌当前,唐代读书士人,宁愿做个下级军官驰骋沙场,为保卫边疆而战,也不愿做置身书斋的书生!

宁为百夫长,胜作一书生。——[唐]杨炯《从军行》

(3)一个68岁的宋代老人,被罢官回乡,穷居孤村,心中还在想着替国家防卫边疆。

僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。——[宋]陆游《十一月四日风雨大作》(其二)

2.总结:“生当作人杰,死亦为鬼雄”,生死都无愧为英雄豪杰的气魄,“醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回”,誓死保家卫国所向无惧的慷慨激昂,是民族的传承,是历史的传承!

3.背诵三首古诗。

四、布置作业,课堂延伸

1.有感情地朗读课文。背诵课文。默写《出塞》《夏日绝句》。

2.完成本课随堂练。

板书设计

教学反思

古诗是中华民族的优秀传统文化,学古诗,不能限于对古诗字面意思的理解和诗句意思的疏通,更应引导学生在历史文化的背景下对古诗的思想感情加以理解感悟。

本课的三首古诗所表现的生活离学生的生活太远,学生较难产生情感上的共鸣。我主要通过收集的图文资料来帮助学生理解。在学习《出塞》时,从“塞”入手,通过幻灯片演示等方法,让学生走进边塞诗,了解边塞诗,让学生直观地感知边塞环境之恶劣、生活之艰苦、战事之频繁、生死之惨烈。为学习诗歌,营造好一个深沉凝重的氛围。在学习《夏日绝句》时,我收集了多处资料进行整理、组合、浓缩、改编,尽量做到了精练,符合学生口味。尤其是课前简介项羽“不肯过江东”的历史资料,再现南宋的历史背景。其次,在教学时让学生把诗读熟,初步体会诗歌大意,讲读时力求做到读悟结合、以读促悟、以悟促读。在学习王昌龄的《出塞》时,为了让学生和作者产生共鸣,引导学生发挥想象,面对一轮明月,他们可能会想些什么呢?思念家乡、思念亲人是人们共通的情感,这学生对于一点也很好理解。感悟诗歌感情一定要找到和学生相通的地方。本节课虽然注意了朗读的指导,并成功进行了范读,却未能及时指导学生古诗朗读的节奏、情感,课堂上读的形式较为单一,学生未能尽情绽放。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地