统编版五年级上册21 古诗词三首 教案(2课时)

文档属性

| 名称 | 统编版五年级上册21 古诗词三首 教案(2课时) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 173.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-12-04 15:15:08 | ||

图片预览

文档简介

◎初步体会课文中的静态描写和动态描写。

◎学习描写景物的变化。

本单元围绕“自然之趣”这一主题编排四篇课文,从不同角度描写了不同时间、不同地点的景物。《山居秋暝》《枫桥夜泊》《长相思》三首古诗词,或写山间傍晚的景色,或写夜泊枫桥时的所见所闻,或写长途羁旅风光;《四季之美》描写了春夏秋冬某一特定时间的景致;《鸟的天堂》描写了大榕树在早晨和傍晚时的不同情景;《月迹》描写了不同地点的月亮。几篇课文通过具体生动的描写,表现出了景致的情趣。

字词句

◎认识17个生字,读准3个多音字,会写26个字,会写23个词语。

◎品味、积累课内外遇到的静态描写和动态描写的语句。

阅读

◎有感情地朗读课文,背诵《古诗词三首》《四季之美》《渔歌子》,默写《枫桥夜泊》。

◎能借助注释,联系上下文,想象课文及诗词中所描绘的景象,初步体会课文中的静态描写和动态描写。

◎能交流在课内外阅读中遇到的动态描写和静态描写的语句,初步体会这样表达的好处。

书面表达

◎观察某种自然现象或某处自然景观,重点观察景物的变化,写下观察所得,并把题目补充完整。

◎能按照一定的顺序描写景物,写出景物的动态变化。

◎仿照例句,体会静态描写和动态描写的作用,学习把画面写具体。

◎为元旦联欢会设计一个海报。

1.本单元的语文要素是“初步体会课文中的静态描写和动态描写”,对于“初步”一词,您觉得要把握到什么程度?

◎学生大体知道景物描写分动态描写和静态描写,能整体感知动态描写和静态描写即可。

◎给学生解释清楚“静态描写”和“动态描写”的概念。

◎要让学生对文章中所有景物都从动态描写和静态描写方面进行辨析。

◎在了解动态描写和静态描写的基础上,还要给学生讲解清楚动静结合的手法。

2.本单元的习作要求是“学习描写景物的变化”,为完成本次习作,您觉得需要做哪些准备?

◎不需要准备,教学进行到单元习作时直接练习就好。

◎需要提前准备,在单元学习初就要安排学生有目的地观察。

◎习作时,要引领学生回顾以往的阅读经验和习作经验,例如,可引导学生联系三年级“观察”单元细致观察的方法,以及四年级“按照一定的顺序写景物”等内容,从而更好地进行本次习作。

◎习作可以安排在语文园地“交流平台”和“词句段运用”之后进行。

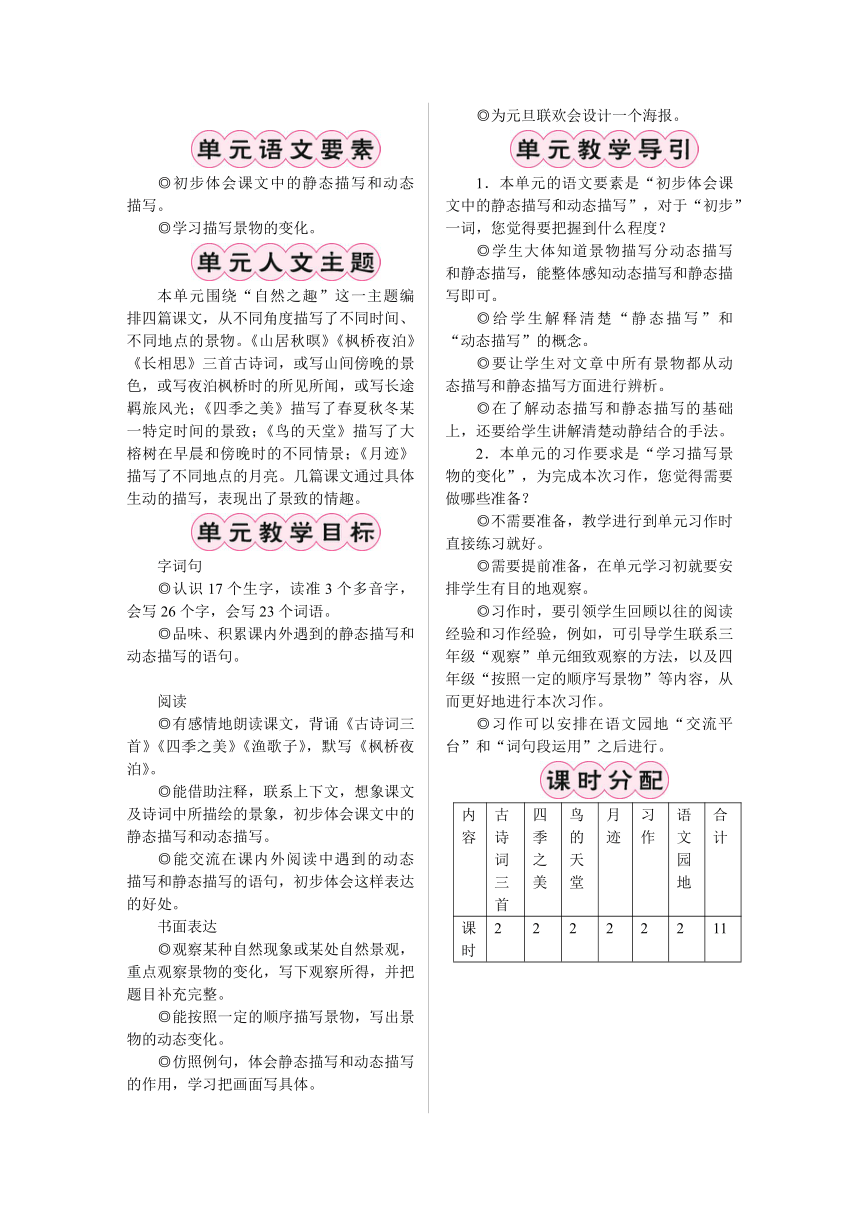

内容

古诗词三首

四季之美

鸟的天堂

月迹

习作

语文园地

合计

课时

2

2

2

2

2

2

11

21 古诗词三首

语文要素

阅读:

1.有感情地朗读课文。背诵课文。默写《枫桥夜泊》。

2.借助注释,体会诗句中的静态描写和动态描写,想象诗词描绘的景象。

3.能说出《长相思》的意思,试着体会作者的思想感情。

人文主题

初步了解山水诗、行旅诗的文化内涵,初步感受诗词背后丰富的文化张力。

教学重难点

借助注释,体会诗句中的静态描写和动态描写,想象诗词描绘的景象。

课前准备

1.相关课件。

2.布置学生提前网上查找诗人的相关信息。

课时安排

2课时

预习要求

1.搜集作者信息,了解写作背景。

2.通过注释感知诗词大意,完成本课预习卡。

课时目标

1.正确书写“孙、泊、愁、寺”4个生字。

2.有感情地朗读课文,背诵课文,默写《枫桥夜泊》。

3.借助注释,体会诗句中的静态描写和动态描写,想象诗词描绘的景象。

教学过程

一、背诵比赛,导入新课

1.全班交流:你会背诵哪些写景的古诗?学生背诵,教师相机点拨。

2.导入:《望庐山瀑布》让我们领略了瀑布的壮观,《春晓》让人感受到了春的美好……今天,我们再来学习两首写景的古诗。

二、学习《山居秋暝》

1.了解题目的意思,简介作者。

(1)教师导入并板书题目:山居秋暝。

(2)引导学生读诗题“山居秋瞑”并尝试理解:“暝”是什么意思?题目的意思怎样理解?

教师相机点拨:“暝”的“日字旁”说明它和太阳有关,意思是“日落时分,天色将晚”。因此“秋暝”说的是秋天的傍晚。诗题可理解为诗人在山中居所看到的秋天傍晚时的景色。

(3)学生交流课前搜集的有关王维的资料。

2.朗读古诗,读准字音。

(1)提出要求:轻声朗读两遍,注意读准字音,读出节奏。

(2)指名朗读,检查是否读正确。

(3)随文指导写字。书写“孙”字时,左边的“子”最后一笔横要变成提,右边的“小点”要穿插到“提”的下面。

3.借助注释和插图,疏通大意。

(1)提问:学习一首古诗,你一般会用什么方法来理解诗意呢?

预设:结合注释理解;结合插图展开想象等。

(2)同桌讨论,教师相机指导。

①“空山”指“空旷的山林”,可结合《鹿柴》中的“空山不见人”,体会“空山”的空旷之意境。

②“晚来秋”可以引导学生结合生活经验,想象秋天傍晚天气的凉爽。

③“山居、竹喧、春芳”等词,可以通过字义组合的方式理解:“山居”即山中居所,“竹喧”即“竹林里传来喧笑声”,“春芳”即“春天的花草”。

④“归浣女”和“下渔舟”可理解为“浣女归”“渔舟下”,即:浣女洗衣归来,渔船顺流而下。“浣”的意思是“洗衣服”,“浣女”是指“洗衣物的女子”。

(3)指导学生用自己的话来说说诗意。

预设:空旷的山中下过一场雨,天气清凉,傍晚时分让人感受到阵阵秋意。月光透过松林洒落下来,泉水从石头上潺潺流过。竹林里传来喧笑声,原来是一群洗衣的女子归来了;莲叶晃动,原来是渔船顺流而下。任凭春天的花草凋谢,可“我”还是愿意长久地留在这里。

(4)引导学生梳理提炼出诗中描写的景物。(相机板书:空山 明月 清泉 浣女 渔舟)

4.品读古诗,感悟诗境。

(1)学生读前三联,想象诗中描绘的画面。

①让学生齐读前两联并想象:你的脑海里浮现出了一幅什么样的画面?你仿佛看到了什么?听到了什么?感觉到了什么?

②引导学生描述想象到的画面。

预设:空旷的山间刚下过一场秋雨,万物一新,林木茂密,银色的月光洒落在苍翠的松林里……

点拨:“明月松间照”的画面,是对景色的静态描写,能让读者感受到山林的静态美,从中能体会到诗人陶醉其中的闲淡、舒畅的心情。

预设:仿佛听到了泉水在岩石上淙淙的流淌声。

引导体会“清泉石上流”的画面。通过想象,我们仿佛听到了流水的声音,这是对景色的动态描写。

③指导学生朗读第三联,说说想象到了怎样的画面。

预设:青翠的竹林在风中发出喧闹的声音,不时传来浣女的欢笑声,挨挨挤挤的莲叶轻轻摇动起来,沙沙作响,有人划着桨,搅得河水哗哗作响,那是渔夫在捕鱼……

点拨:“竹喧”“莲动”“归浣女”“下渔舟”是动态描写,展现了山中的人们悠闲自在的生活、劳动场面。

(2)补充介绍诗人情况,引导学生学习第四联,体会诗人的情感。

①教师补充王维晚年隐居蓝田辋川,过着亦官亦隐的生活的资料。

②引导学生思考:山中的生活悠闲自在,生机勃勃,诗人决定“随意春芳歇,王孙自可留”。此时诗人心中生出了怎样的情感呢?

预设:对山林美景的喜爱,对山林生活的向往之情。(相机板书:向往)

三、学生自主学习《枫桥夜泊》

1.理解题意,简介作者。

(1)板书课题,并指导书写“泊”。

(2)指导学生理解题意:夜晚将船停泊在枫桥边。

(3)全班交流作者信息。

提示:张继的生平资料相对较少,对本诗的理解也不必特别基于对作者生平的了解,本环节可以简要带过。

2.自主学习,理解诗意。

(1)指导学生运用学习《山居秋暝》的方法,小组合作学习这首诗。

教师出示学习提示:

①读一读:读准字音,读出节奏。

②说一说:根据注释,说说诗意。

③划一划:划出诗中的景物名称。

④想一想:诗句让你想象到了什么样的画面。

(2)全班汇报交流。教师指名读,相机正音。

随文指导书写“愁、寺”:“愁”字上大下小,心字底要写得舒展;“寺”的第二横最长,“土”的竖和“寸”的竖钩不要对齐写。

(3)学生交流难懂的词句。

教师点拨:

①月落:上弦月升起得早,半夜时便会渐渐沉落。

②霜满天:是诗人身处深秋夜里的一种感觉,形容天气很冷。可以引导学生结合生活实际尝试理解。

③对愁眠:如果学生理解有困难,可以简单地转化为“愁对江枫渔火”,从而疏通诗句的大意,即诗人忧愁地对着江枫渔火难以入眠。

(4)引导学生用自己的话说说整首诗的意思。

预设:漫天寒霜里,月儿在乌鸦的啼叫声中慢慢西沉。江边枫叶摇曳,渔船上的灯火星星点点,诗人忧愁地看着这些景象久久不能入睡。此时,姑苏城外寒山寺半夜敲响的钟声,传入客船。

四、图文对照,理解诗意

1.理解课题。教师:枫桥在哪里?(教师板画“枫桥”)“泊”的是哪只船?(教师板画“客船”)为什么说是“客船”呢?这个“夜”点明了什么?(出示生字卡片“泊”)

2.教师范读课文,学生听,你仿佛看到了什么?听到了什么?

3.学习第一句:你仿佛看到了什么?听到了什么?(教师相机板画“月”“霜”“乌”,)“霜满天”是什么意思?有霜的夜晚使人感到怎么样?(寒冷、孤独)

4.学习第二句:你还看见了什么?(教师板画“江枫”“渔火”)江边的枫树怎么样?茫茫的江面上点点的渔火给你什么感觉?(孤单、寂寞)诗人想起了故乡想起了亲人,他忧愁得怎么样?(难以入眠)

5.学习第三、四句:你还看见了什么?(教师板画“寒山寺”,出示生字卡片“寺”)寺里还传来了什么?听,钟声怎样?(传得很远,传到了客船上诗人的耳朵里)这就是第四句诗——夜半钟声到客船。

预设:

(1)眼看:清冷的月亮渐渐落下,江边的枫树与点点的渔火默默相对,江边停泊着一只孤单的来自他乡的客船。

追问:眼前的景色给你怎样的感觉?

场面清冷、寂静,能感受到诗人因避难他乡、远离故土而产生的孤独感。

(2)耳听:归巢的乌鸦“呱呱”地啼叫,寒山寺一阵阵悠长的钟声传到客船上来。

追问:这样的声音让人感觉如何?

有些凄凉、孤寂。

(3)身感:霜满天的寒意,难以入睡时的思绪万千。

6.进一步追问:你觉得诗中的哪一个字最能表达诗人此时此刻的情感?(板书:愁)

7.教师小结:在这个秋天的夜晚,诗人泊舟苏州城外的枫桥。江南水乡清冷、幽静的夜景,令诗人愁绪万千。此时,又听到钟声悠悠传来,引发了诗人悠远的思绪和无尽的感慨,怎一个愁字了得!让我们带着这样的感慨,再来朗诵这首诗。

五、指导背诵

指导学生用不同的语气朗读、背诵两首古诗:用轻快的语气背诵《山居秋暝》,用低沉的语气背诵《枫桥夜泊》。

六、布置作业

默写《枫桥夜泊》。

课时目标

1.准确认读“榆、畔、聒”,读准多音字“更”,会写“榆、畔”。

2.有感情地朗读、背诵《长相思》。

3.借助教材注释和插图,能说出《长相思》的意思,试着体会作者的思想感情。

教学过程

一、复习巩固,导入新课

1.让学生复习背诵《山居秋暝》和《枫桥夜泊》。

2.教师引导学生回顾写法:这两首诗都是写景诗,两首诗都有静态描写和动态描写,这样的描写能让我们想象到更具体生动的画面,领会诗歌的意境。

3.教师引入本节内容,板书题目:长相思。

二、初读《长相思》,读音字音,读通句子

1.学生自由朗读这首词,要求读准字音,读通句子。

2.指名读,随文指导学习生字。

(1)榆(yú):偏旁是木字旁,说明“榆”字的意思与树木有关;课文中的“榆关”,指的是山海关;畔(pàn):可以组词“河畔、湖畔”。可引导学生观察字形,“聒”由“耳”与“舌”组成,是“声音嘈杂”的意思;“更”是多音字,在文中读一声,指夜里的计时单位。

(2)随文指导“榆、畔”的书写。

“榆”:“木”的末笔“捺”应改成“点”;“俞”第一笔“撇”行笔到“木”的“短横”下,“月”的第一笔是“竖”,不要写成“竖撇”;“畔”:左缩右展,左低右高,“田”的末笔应与“半”的第二笔“横”基本对齐。

三、借助注释,了解词意

1.学生小组合作学习,明确要求:默读《长相思》,结合注释和插图,疏通本首词的大意,小组内交流不理解的地方。

2.全班交流。教师相机点拨疑难问题。

(1)山一程,水一程:翻过一座座山,蹚过一道道河。这里指的是将士们跋山涉水。

(2)风一更,雪一更:又是刮风,又是下雪。这里形容风雪交加,天气恶劣。

3.引导学生用自己的话说说词的大意。

预设:将士们跋山涉水,向山海关那边进发。夜里,每个帐篷里都点起了灯。入夜后,又是刮风,又是下雪,将士们从睡梦中醒来,再也睡不着了,不禁思念起故乡来。因为故乡温暖、宁静,是没有这样的狂风暴雪的。

四、品读《长相思》,感悟诗情

(一)学习上阕,体会行军的艰难。

1.(出示词的上阕)师:谁能简单说说它的意思?(指名说)

2.“山一程,水一程”指的是什么?你从这一程又一程读出这是怎样的征途?

3.思考:我们可以用哪些词语形容这种漫长艰辛的征途?

预设:长途跋涉、千里迢迢、翻山越岭、跋山涉水。

4.小结:告别了家乡,告别了亲人。纳兰性德他们风餐露宿,走了一程又一程。

5.指名读,学生评价。(你认为他读得怎样?你从中感受到了什么?)

(二)学习下阕,体会作者的思乡之情。

1.自由读下阕,师:想一想为什么会“夜深千帐灯”?

2.体会下阕的意思。(讨论、交流、教师小结)

和上阕的“山一程,水一程”一样,这里的“风一更,雪一更”指的是一整夜风雪交加。

3.师:同学们,闭上眼睛,让我们走进营帐、走进纳兰性德的词中,边听边想,你听到了什么,看到了什么,感受到了什么?(想象词中描绘的画面,学生自由交流,说出自己的感受。)

4.小结:同学们,出现在我们面前的是一位身在征途心系故乡的词人。他行走在千山万水之间,然而他那颗心,却在故乡,在家人身上。

5.教师引导学生发挥想象:出征前,他的故乡会是什么样的情景呢?

学生交流预设:他多么希望可以梦回故乡,感受这份温馨、宁静祥和,可是现在却人在征程,乡心破碎,乡梦难圆。

6.师:对词人来说这山一程,水一程,程程都是——

生:(齐读)长相思

师:风一更,雪一更,更唤醒——

生:(齐读)长相思

五、布置作业,课堂延伸

1.把这首词背给家人听,并用自己的话说说大意。

2.完成本课随堂练。

板书设计

教学反思

本篇课文是三首古诗,分为两个课时来学习,首先从作者入手,了解写作的背景,从而理解诗中所要表达的思想感情,层层递进,逐词逐句的理解,从而达到理解本诗的目的。同学们始终激情洋溢,学习兴趣浓厚,能够在老师的引导下想象画面、置身于景,做到心领神会,突破了本节课教学的重难点。能从体会作者的思乡之情拓展到爱国情感,领悟作者舍小家、保大家的伟大胸襟,使课堂教学的情感境界达到高潮。

◎学习描写景物的变化。

本单元围绕“自然之趣”这一主题编排四篇课文,从不同角度描写了不同时间、不同地点的景物。《山居秋暝》《枫桥夜泊》《长相思》三首古诗词,或写山间傍晚的景色,或写夜泊枫桥时的所见所闻,或写长途羁旅风光;《四季之美》描写了春夏秋冬某一特定时间的景致;《鸟的天堂》描写了大榕树在早晨和傍晚时的不同情景;《月迹》描写了不同地点的月亮。几篇课文通过具体生动的描写,表现出了景致的情趣。

字词句

◎认识17个生字,读准3个多音字,会写26个字,会写23个词语。

◎品味、积累课内外遇到的静态描写和动态描写的语句。

阅读

◎有感情地朗读课文,背诵《古诗词三首》《四季之美》《渔歌子》,默写《枫桥夜泊》。

◎能借助注释,联系上下文,想象课文及诗词中所描绘的景象,初步体会课文中的静态描写和动态描写。

◎能交流在课内外阅读中遇到的动态描写和静态描写的语句,初步体会这样表达的好处。

书面表达

◎观察某种自然现象或某处自然景观,重点观察景物的变化,写下观察所得,并把题目补充完整。

◎能按照一定的顺序描写景物,写出景物的动态变化。

◎仿照例句,体会静态描写和动态描写的作用,学习把画面写具体。

◎为元旦联欢会设计一个海报。

1.本单元的语文要素是“初步体会课文中的静态描写和动态描写”,对于“初步”一词,您觉得要把握到什么程度?

◎学生大体知道景物描写分动态描写和静态描写,能整体感知动态描写和静态描写即可。

◎给学生解释清楚“静态描写”和“动态描写”的概念。

◎要让学生对文章中所有景物都从动态描写和静态描写方面进行辨析。

◎在了解动态描写和静态描写的基础上,还要给学生讲解清楚动静结合的手法。

2.本单元的习作要求是“学习描写景物的变化”,为完成本次习作,您觉得需要做哪些准备?

◎不需要准备,教学进行到单元习作时直接练习就好。

◎需要提前准备,在单元学习初就要安排学生有目的地观察。

◎习作时,要引领学生回顾以往的阅读经验和习作经验,例如,可引导学生联系三年级“观察”单元细致观察的方法,以及四年级“按照一定的顺序写景物”等内容,从而更好地进行本次习作。

◎习作可以安排在语文园地“交流平台”和“词句段运用”之后进行。

内容

古诗词三首

四季之美

鸟的天堂

月迹

习作

语文园地

合计

课时

2

2

2

2

2

2

11

21 古诗词三首

语文要素

阅读:

1.有感情地朗读课文。背诵课文。默写《枫桥夜泊》。

2.借助注释,体会诗句中的静态描写和动态描写,想象诗词描绘的景象。

3.能说出《长相思》的意思,试着体会作者的思想感情。

人文主题

初步了解山水诗、行旅诗的文化内涵,初步感受诗词背后丰富的文化张力。

教学重难点

借助注释,体会诗句中的静态描写和动态描写,想象诗词描绘的景象。

课前准备

1.相关课件。

2.布置学生提前网上查找诗人的相关信息。

课时安排

2课时

预习要求

1.搜集作者信息,了解写作背景。

2.通过注释感知诗词大意,完成本课预习卡。

课时目标

1.正确书写“孙、泊、愁、寺”4个生字。

2.有感情地朗读课文,背诵课文,默写《枫桥夜泊》。

3.借助注释,体会诗句中的静态描写和动态描写,想象诗词描绘的景象。

教学过程

一、背诵比赛,导入新课

1.全班交流:你会背诵哪些写景的古诗?学生背诵,教师相机点拨。

2.导入:《望庐山瀑布》让我们领略了瀑布的壮观,《春晓》让人感受到了春的美好……今天,我们再来学习两首写景的古诗。

二、学习《山居秋暝》

1.了解题目的意思,简介作者。

(1)教师导入并板书题目:山居秋暝。

(2)引导学生读诗题“山居秋瞑”并尝试理解:“暝”是什么意思?题目的意思怎样理解?

教师相机点拨:“暝”的“日字旁”说明它和太阳有关,意思是“日落时分,天色将晚”。因此“秋暝”说的是秋天的傍晚。诗题可理解为诗人在山中居所看到的秋天傍晚时的景色。

(3)学生交流课前搜集的有关王维的资料。

2.朗读古诗,读准字音。

(1)提出要求:轻声朗读两遍,注意读准字音,读出节奏。

(2)指名朗读,检查是否读正确。

(3)随文指导写字。书写“孙”字时,左边的“子”最后一笔横要变成提,右边的“小点”要穿插到“提”的下面。

3.借助注释和插图,疏通大意。

(1)提问:学习一首古诗,你一般会用什么方法来理解诗意呢?

预设:结合注释理解;结合插图展开想象等。

(2)同桌讨论,教师相机指导。

①“空山”指“空旷的山林”,可结合《鹿柴》中的“空山不见人”,体会“空山”的空旷之意境。

②“晚来秋”可以引导学生结合生活经验,想象秋天傍晚天气的凉爽。

③“山居、竹喧、春芳”等词,可以通过字义组合的方式理解:“山居”即山中居所,“竹喧”即“竹林里传来喧笑声”,“春芳”即“春天的花草”。

④“归浣女”和“下渔舟”可理解为“浣女归”“渔舟下”,即:浣女洗衣归来,渔船顺流而下。“浣”的意思是“洗衣服”,“浣女”是指“洗衣物的女子”。

(3)指导学生用自己的话来说说诗意。

预设:空旷的山中下过一场雨,天气清凉,傍晚时分让人感受到阵阵秋意。月光透过松林洒落下来,泉水从石头上潺潺流过。竹林里传来喧笑声,原来是一群洗衣的女子归来了;莲叶晃动,原来是渔船顺流而下。任凭春天的花草凋谢,可“我”还是愿意长久地留在这里。

(4)引导学生梳理提炼出诗中描写的景物。(相机板书:空山 明月 清泉 浣女 渔舟)

4.品读古诗,感悟诗境。

(1)学生读前三联,想象诗中描绘的画面。

①让学生齐读前两联并想象:你的脑海里浮现出了一幅什么样的画面?你仿佛看到了什么?听到了什么?感觉到了什么?

②引导学生描述想象到的画面。

预设:空旷的山间刚下过一场秋雨,万物一新,林木茂密,银色的月光洒落在苍翠的松林里……

点拨:“明月松间照”的画面,是对景色的静态描写,能让读者感受到山林的静态美,从中能体会到诗人陶醉其中的闲淡、舒畅的心情。

预设:仿佛听到了泉水在岩石上淙淙的流淌声。

引导体会“清泉石上流”的画面。通过想象,我们仿佛听到了流水的声音,这是对景色的动态描写。

③指导学生朗读第三联,说说想象到了怎样的画面。

预设:青翠的竹林在风中发出喧闹的声音,不时传来浣女的欢笑声,挨挨挤挤的莲叶轻轻摇动起来,沙沙作响,有人划着桨,搅得河水哗哗作响,那是渔夫在捕鱼……

点拨:“竹喧”“莲动”“归浣女”“下渔舟”是动态描写,展现了山中的人们悠闲自在的生活、劳动场面。

(2)补充介绍诗人情况,引导学生学习第四联,体会诗人的情感。

①教师补充王维晚年隐居蓝田辋川,过着亦官亦隐的生活的资料。

②引导学生思考:山中的生活悠闲自在,生机勃勃,诗人决定“随意春芳歇,王孙自可留”。此时诗人心中生出了怎样的情感呢?

预设:对山林美景的喜爱,对山林生活的向往之情。(相机板书:向往)

三、学生自主学习《枫桥夜泊》

1.理解题意,简介作者。

(1)板书课题,并指导书写“泊”。

(2)指导学生理解题意:夜晚将船停泊在枫桥边。

(3)全班交流作者信息。

提示:张继的生平资料相对较少,对本诗的理解也不必特别基于对作者生平的了解,本环节可以简要带过。

2.自主学习,理解诗意。

(1)指导学生运用学习《山居秋暝》的方法,小组合作学习这首诗。

教师出示学习提示:

①读一读:读准字音,读出节奏。

②说一说:根据注释,说说诗意。

③划一划:划出诗中的景物名称。

④想一想:诗句让你想象到了什么样的画面。

(2)全班汇报交流。教师指名读,相机正音。

随文指导书写“愁、寺”:“愁”字上大下小,心字底要写得舒展;“寺”的第二横最长,“土”的竖和“寸”的竖钩不要对齐写。

(3)学生交流难懂的词句。

教师点拨:

①月落:上弦月升起得早,半夜时便会渐渐沉落。

②霜满天:是诗人身处深秋夜里的一种感觉,形容天气很冷。可以引导学生结合生活实际尝试理解。

③对愁眠:如果学生理解有困难,可以简单地转化为“愁对江枫渔火”,从而疏通诗句的大意,即诗人忧愁地对着江枫渔火难以入眠。

(4)引导学生用自己的话说说整首诗的意思。

预设:漫天寒霜里,月儿在乌鸦的啼叫声中慢慢西沉。江边枫叶摇曳,渔船上的灯火星星点点,诗人忧愁地看着这些景象久久不能入睡。此时,姑苏城外寒山寺半夜敲响的钟声,传入客船。

四、图文对照,理解诗意

1.理解课题。教师:枫桥在哪里?(教师板画“枫桥”)“泊”的是哪只船?(教师板画“客船”)为什么说是“客船”呢?这个“夜”点明了什么?(出示生字卡片“泊”)

2.教师范读课文,学生听,你仿佛看到了什么?听到了什么?

3.学习第一句:你仿佛看到了什么?听到了什么?(教师相机板画“月”“霜”“乌”,)“霜满天”是什么意思?有霜的夜晚使人感到怎么样?(寒冷、孤独)

4.学习第二句:你还看见了什么?(教师板画“江枫”“渔火”)江边的枫树怎么样?茫茫的江面上点点的渔火给你什么感觉?(孤单、寂寞)诗人想起了故乡想起了亲人,他忧愁得怎么样?(难以入眠)

5.学习第三、四句:你还看见了什么?(教师板画“寒山寺”,出示生字卡片“寺”)寺里还传来了什么?听,钟声怎样?(传得很远,传到了客船上诗人的耳朵里)这就是第四句诗——夜半钟声到客船。

预设:

(1)眼看:清冷的月亮渐渐落下,江边的枫树与点点的渔火默默相对,江边停泊着一只孤单的来自他乡的客船。

追问:眼前的景色给你怎样的感觉?

场面清冷、寂静,能感受到诗人因避难他乡、远离故土而产生的孤独感。

(2)耳听:归巢的乌鸦“呱呱”地啼叫,寒山寺一阵阵悠长的钟声传到客船上来。

追问:这样的声音让人感觉如何?

有些凄凉、孤寂。

(3)身感:霜满天的寒意,难以入睡时的思绪万千。

6.进一步追问:你觉得诗中的哪一个字最能表达诗人此时此刻的情感?(板书:愁)

7.教师小结:在这个秋天的夜晚,诗人泊舟苏州城外的枫桥。江南水乡清冷、幽静的夜景,令诗人愁绪万千。此时,又听到钟声悠悠传来,引发了诗人悠远的思绪和无尽的感慨,怎一个愁字了得!让我们带着这样的感慨,再来朗诵这首诗。

五、指导背诵

指导学生用不同的语气朗读、背诵两首古诗:用轻快的语气背诵《山居秋暝》,用低沉的语气背诵《枫桥夜泊》。

六、布置作业

默写《枫桥夜泊》。

课时目标

1.准确认读“榆、畔、聒”,读准多音字“更”,会写“榆、畔”。

2.有感情地朗读、背诵《长相思》。

3.借助教材注释和插图,能说出《长相思》的意思,试着体会作者的思想感情。

教学过程

一、复习巩固,导入新课

1.让学生复习背诵《山居秋暝》和《枫桥夜泊》。

2.教师引导学生回顾写法:这两首诗都是写景诗,两首诗都有静态描写和动态描写,这样的描写能让我们想象到更具体生动的画面,领会诗歌的意境。

3.教师引入本节内容,板书题目:长相思。

二、初读《长相思》,读音字音,读通句子

1.学生自由朗读这首词,要求读准字音,读通句子。

2.指名读,随文指导学习生字。

(1)榆(yú):偏旁是木字旁,说明“榆”字的意思与树木有关;课文中的“榆关”,指的是山海关;畔(pàn):可以组词“河畔、湖畔”。可引导学生观察字形,“聒”由“耳”与“舌”组成,是“声音嘈杂”的意思;“更”是多音字,在文中读一声,指夜里的计时单位。

(2)随文指导“榆、畔”的书写。

“榆”:“木”的末笔“捺”应改成“点”;“俞”第一笔“撇”行笔到“木”的“短横”下,“月”的第一笔是“竖”,不要写成“竖撇”;“畔”:左缩右展,左低右高,“田”的末笔应与“半”的第二笔“横”基本对齐。

三、借助注释,了解词意

1.学生小组合作学习,明确要求:默读《长相思》,结合注释和插图,疏通本首词的大意,小组内交流不理解的地方。

2.全班交流。教师相机点拨疑难问题。

(1)山一程,水一程:翻过一座座山,蹚过一道道河。这里指的是将士们跋山涉水。

(2)风一更,雪一更:又是刮风,又是下雪。这里形容风雪交加,天气恶劣。

3.引导学生用自己的话说说词的大意。

预设:将士们跋山涉水,向山海关那边进发。夜里,每个帐篷里都点起了灯。入夜后,又是刮风,又是下雪,将士们从睡梦中醒来,再也睡不着了,不禁思念起故乡来。因为故乡温暖、宁静,是没有这样的狂风暴雪的。

四、品读《长相思》,感悟诗情

(一)学习上阕,体会行军的艰难。

1.(出示词的上阕)师:谁能简单说说它的意思?(指名说)

2.“山一程,水一程”指的是什么?你从这一程又一程读出这是怎样的征途?

3.思考:我们可以用哪些词语形容这种漫长艰辛的征途?

预设:长途跋涉、千里迢迢、翻山越岭、跋山涉水。

4.小结:告别了家乡,告别了亲人。纳兰性德他们风餐露宿,走了一程又一程。

5.指名读,学生评价。(你认为他读得怎样?你从中感受到了什么?)

(二)学习下阕,体会作者的思乡之情。

1.自由读下阕,师:想一想为什么会“夜深千帐灯”?

2.体会下阕的意思。(讨论、交流、教师小结)

和上阕的“山一程,水一程”一样,这里的“风一更,雪一更”指的是一整夜风雪交加。

3.师:同学们,闭上眼睛,让我们走进营帐、走进纳兰性德的词中,边听边想,你听到了什么,看到了什么,感受到了什么?(想象词中描绘的画面,学生自由交流,说出自己的感受。)

4.小结:同学们,出现在我们面前的是一位身在征途心系故乡的词人。他行走在千山万水之间,然而他那颗心,却在故乡,在家人身上。

5.教师引导学生发挥想象:出征前,他的故乡会是什么样的情景呢?

学生交流预设:他多么希望可以梦回故乡,感受这份温馨、宁静祥和,可是现在却人在征程,乡心破碎,乡梦难圆。

6.师:对词人来说这山一程,水一程,程程都是——

生:(齐读)长相思

师:风一更,雪一更,更唤醒——

生:(齐读)长相思

五、布置作业,课堂延伸

1.把这首词背给家人听,并用自己的话说说大意。

2.完成本课随堂练。

板书设计

教学反思

本篇课文是三首古诗,分为两个课时来学习,首先从作者入手,了解写作的背景,从而理解诗中所要表达的思想感情,层层递进,逐词逐句的理解,从而达到理解本诗的目的。同学们始终激情洋溢,学习兴趣浓厚,能够在老师的引导下想象画面、置身于景,做到心领神会,突破了本节课教学的重难点。能从体会作者的思乡之情拓展到爱国情感,领悟作者舍小家、保大家的伟大胸襟,使课堂教学的情感境界达到高潮。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白鹭

- 2 落花生

- 3 桂花雨

- 4* 珍珠鸟

- 口语交际:制定班级公约

- 习作:我的心爱之物

- 语文园地

- 第二单元

- 5 搭石

- 6 将相和

- 7 什么比猎豹的速度更快

- 8 冀中的地道战

- 习作:“漫画”老师

- 语文园地

- 第三单元

- 9 猎人海力布

- 10 牛郎织女(一)

- 11*牛郎织女(二)

- 口语交际:讲民间故事

- 习作:缩写故事

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 古诗三首

- 13 少年中国说(节选)

- 14 圆明园的毁灭

- 15* 小岛

- 习作:二十年后的家乡

- 语文园地

- 第五单元

- 16 太阳

- 17 松鼠

- 习作例文

- 习作:介绍一种事物

- 第六单元

- 18 慈母情深

- 19 父爱之舟

- 20* “精彩极了”和“糟糕透了”

- 口语交际:父母之爱

- 习作:我想对您说

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗词三首

- 22 四季之美

- 23 鸟的天堂

- 24* 月迹

- 习作:____ 即景

- 语文园地

- 第八单元

- 25 古人谈读书

- 26 忆读书

- 27* 我的“长生果”

- 口语交际:我最喜欢的人物形象

- 习作:推荐一本书

- 语文园地