集合的含义与表示

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

济源六中 范小魁

A

B

A教材教学分析

背景分析

教学目标设计

课堂结构设计

教学媒体设计

教学评价设计

板书设计

解说:本节课是新编教材北师大版必修一第一章第一节,俗话说万事开头难,又有老话:好的开头等于成功的一半.对高一新生而言,本节课的重要性不言而喻.根据教材内容及学生情况我从如下六个方面进行教材教学分析:

B课堂教学过程

【背景分析】 (3个小方面)

地位和作用

集合是初高中之间的衔接内容,是学生由初中时的理解与记忆为主的思维模式向高中的能力与应用为主思维模式转变的过渡知识,学生要实现从具体直观向一般抽象的思维方式转变,因此本节课具有承上启下的作用.

学习任务

集合语言是一种符号语言,它可以清晰简洁地表达数学的一些内容,学生应当正确理解集合的含义,学会用集合的语言表述某些数学对象,为整个高中阶段的学习做好准备.

学生情况

高一新生处于从算术上升到代数,即由具体向抽象转变的初级阶段,抽象思维能力较弱,而本节抽象度高又有其独特的符号和表达方式,学生理解掌握均较为困难.

【背景分析】

教学重点:

集合的基本概念与表示方法.

教学难点:

运用列举法与描述法正确表示一些简单集合.

教法:采用情景展示,引导探究,互动讨论的直观教学法.

学法指导: 学生通过生活实际与已有知识,进行具体分析,进而主动探索,观察归纳,演练巩固,由具体到抽象,逐步实现对概念理解的深化和对思维能力的提高,同时注意学习和掌握规范的书写格式.

目的:依据内容要求, 对教与学两方面进行有针对性地处理,体现学生自我分析、自主学习、自我评价的主观能动性 , 做好学生由初中到高中的思维难度的平稳过渡,符合学生的认知水平,适应新课程的理念与要求.

【教学目标设计】

1. 了解集合的含义,体会元素与集合的“属于”关系 , 掌握某些数集的专用符号.

2. 理解集合的表示法, 能选择自然语言、图形语言、集合语言(列举法或描述法)描述不同的问题 感受集合语言的意义和作用.

3.了解集合中元素的确定性、互异性、无序性.

一.知识与技能目标

二.过程与方法目标

体会集合中蕴涵的分类思想;明确列举法与描述法的适用范围;会由直观的,特殊的实例归纳总结出抽象的,一般地结论.从而体验知识的形成过程,培养由直观到抽象的数学思维能力.

三.情感、态度与价值观目标

通过集合教学,激发学生学习数学的兴趣,培养学生积极的人生态度和爱国主义情感,明确数学学习的意义.

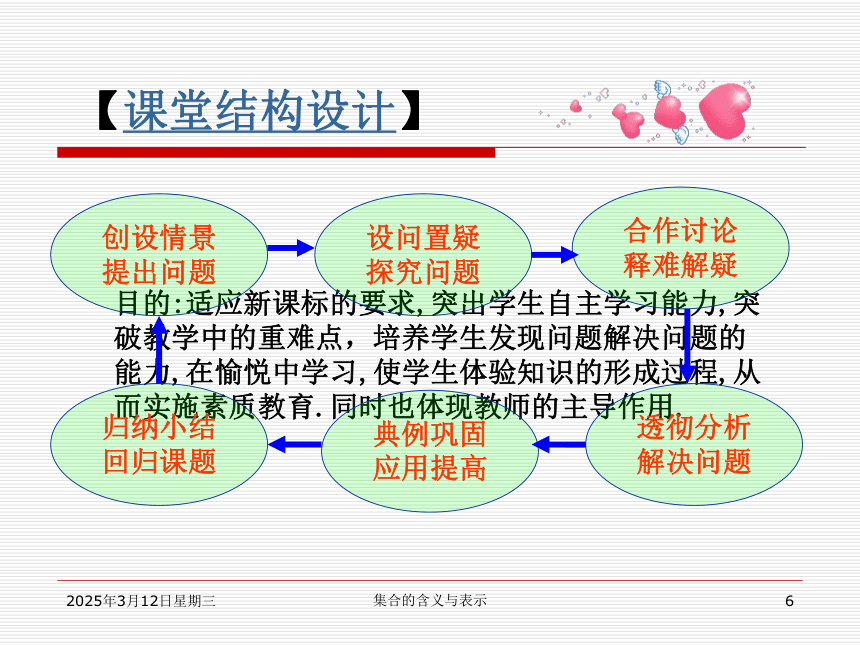

【课堂结构设计】

目的:适应新课标的要求,突出学生自主学习能力,突破教学中的重难点,培养学生发现问题解决问题的能力,在愉悦中学习,使学生体验知识的形成过程,从而实施素质教育.同时也体现教师的主导作用.

创设情景

提出问题

归纳小结

回归课题

典例巩固

应用提高

透彻分析

解决问题

合作讨论

释难解疑

设问置疑

探究问题

【教学媒体设计】

穿插使用幻灯片,图片, 视频,音频等现代化教学手段.

目的

(1)实物例举提高直观性,使枯燥的数学内容具体化.

(2)降低课本难度,突破知识难点,便于学生思维向高一层次的转变.

(3)加大了课堂容量,丰富课堂氛围,激发学生的学习热情.

【教学评价设计】

1.课堂气氛;

2.例题、习题、作业情况反馈;

3.学生的自我感觉;

目的:综合评价才能体现一节课的成功与否,但学生的良好感觉和认可应是对教师最大的褒奖.

【板书设计】

集合的含义与表示

引入新课:

集合的定义:

集合的元素;

集合的表示;

常见数集的表示。

三、集合表示的两种常见方法:

列举法;

描述法。 集合的三大特性。

四、例题评讲:

以下学生板书

1、 2、

3、 4、

目的:板书是多媒体教学的重要补充;

板书本节主干知识,便于学生形成知识体系;

板书重难点易混易错点,便于引起学生重视.

B课堂教学过程

目的:尖利的哨声响彻耳际,学生精神为之一振.由身边事引入课本内容,自然亲切,易于引起学生共鸣,激发学生进一步探究热情.

引入新课(5分钟)

创设情景、提出问题

哨视频

师问:同学们已经预习过新课了, 知道今天学习与集合相关的内容,视频中的”集合”与课本中的”集合”含义一样吗

教学过程(集合定义3分钟)

设问置疑、探究问题

请同学们观看并思考:

(1)九大湖的其它分类标准(展示)

(2)回答日常生活中的集合问题.(小组讨论, 代表回答)(展示)

师:请同学们阅读集合定义并讨论其中的注意事项.

集合的定义:一般地,指定的某些对象的全体称为集合.

定义理解:1.集合用大写字母表示(A,B,C,D,P等),元素用小写字母.

2.元素与集合之间是从属关系,给定一个集合.表示为a∈A或a A。

校园内的汽车

参加体育比赛的全体高一学生

校图书馆中的书

果蔬集合

目的:分组讨论培养学生集体荣誉观. 合作探究,主动学习,开发学生思维空间,体会概念形成过程,享受知识生成乐趣..

目的:展示九大湖各具特色的自然风光,使课本文字生动化形象化,增强学生自豪感,培养学生爱国主义热情,为枯燥的数学学习添加点色彩.

二.集合的常用表示方法(15分钟)

常见数集的表示 :N、N+、Z、Q、R.

教师提问:上述字母有何意义,如何记忆这几种常见集合呢?

教师总结:N 、 R是英文第一个字母;Z是整数汉语拼音第一个字母等.类似地,R-、Q-分别表示负实数、负有理数;R+、Q+ 分别表示正实数、正有理数等。

练习:Page5第一题.(要求学生思考半分钟直接口答)

目的:培养学生理解记忆能力,开阔学生视野,培养学生快速反应能力,当堂巩固所学知识。

集合的常用表示方法:

列举法:

把集合中的元素一一列举出来写在大括号内.

(课本简例)

描述法:

用确定的条件表示某些对象是否属于这个集合的方法. (课本简例)

教师引导:注意两种方法的适用条件,特别关注描述法的书写格式及各部分的意义.

A={x R|x>32}

公共属性(代表元素)所满足的确定条件

公共属性(代表元素)

集合的常用表示方法:合作讨论、释难解疑

集合中元素的三大特性:

定义知”确定性”: a∈A与a A 二者必居其一

互异性:若 a∈A且 b∈A ,则a b

无序性:{a,b}={b,a}

目的:教材不要求学生掌握这三大特性:因此我们在这里只让同学们了解,特别是互异性是今后集合运算的一个重要依据,应通过简单例题加以巩固.

注意:1.a与{a}不同,前者表示一个元素,后者表示含一个元素的集合.

2.描述法中,在不至混淆的情况下,可以省去竖线及其左边部分.如{直角三角形}{小于100的实数}等.

3.{实数集},{我校全体高三学生}这类表示是错误的.”{ }”的含义是”全体、全部、集”的意思.故可写成{实数},{我校高三学生}.

4.强调点集与数集的区别

目的:概念中的常见错误,易混点必须搞清,让学生今后少走弯路, 养成良好的审题习惯.

三.例题巩固(15分钟)

例题1(见课本)体会列举法的简洁明快

例题2(见课本)感受描述法的详尽周全

课堂练习:P5第2题(学生迅速回答)

例题3

(1)在数集{2,x}中,实数x的取值范围是_。

(2)把方程x2+2=0的解用集合形式表示

课堂练习: 1.P5第3,4题.(学生迅速回答)

2.习题1--1 A组第1,2题(笔答题,找学生板演)

目的:例练结合,当堂巩固, 体现”先学后教,当堂训练”的教学理念, 促进学生主动学习.通过例题3(1)说明集合互异性的应用;通过例题3(2)自然引入”空集”的概念,近一步提取出有限集与无限集的概念

}应用上的区别

四.知识结构小结(2分钟)

目的:使知识系统化,条理化,便于学生整体把握,系统记忆.进而才能灵活应用.

教学设计反思:

1.本课由实际情景引出集合,课中又形象展示实例,充分调动了学生学习的积极性,这是本设计的亮点.

2.教学中将学生自主学习和教师引导相结合,将概念教学与大量的实际应用相结合,能使学生顺利掌握所学内容,这完全符合学生的认知规律.

3. 本节课容量大,除重难点知识外,须注意的细节多,难免琐碎,平淡,这是本节课设计的难点.

五.课后作业:

习题1---1 A组第3,4题;B组第1,2题.

目的:难易搭配,突现思维层次的递进, 巩固所学知识.

济源六中 范小魁

A

B

A教材教学分析

背景分析

教学目标设计

课堂结构设计

教学媒体设计

教学评价设计

板书设计

解说:本节课是新编教材北师大版必修一第一章第一节,俗话说万事开头难,又有老话:好的开头等于成功的一半.对高一新生而言,本节课的重要性不言而喻.根据教材内容及学生情况我从如下六个方面进行教材教学分析:

B课堂教学过程

【背景分析】 (3个小方面)

地位和作用

集合是初高中之间的衔接内容,是学生由初中时的理解与记忆为主的思维模式向高中的能力与应用为主思维模式转变的过渡知识,学生要实现从具体直观向一般抽象的思维方式转变,因此本节课具有承上启下的作用.

学习任务

集合语言是一种符号语言,它可以清晰简洁地表达数学的一些内容,学生应当正确理解集合的含义,学会用集合的语言表述某些数学对象,为整个高中阶段的学习做好准备.

学生情况

高一新生处于从算术上升到代数,即由具体向抽象转变的初级阶段,抽象思维能力较弱,而本节抽象度高又有其独特的符号和表达方式,学生理解掌握均较为困难.

【背景分析】

教学重点:

集合的基本概念与表示方法.

教学难点:

运用列举法与描述法正确表示一些简单集合.

教法:采用情景展示,引导探究,互动讨论的直观教学法.

学法指导: 学生通过生活实际与已有知识,进行具体分析,进而主动探索,观察归纳,演练巩固,由具体到抽象,逐步实现对概念理解的深化和对思维能力的提高,同时注意学习和掌握规范的书写格式.

目的:依据内容要求, 对教与学两方面进行有针对性地处理,体现学生自我分析、自主学习、自我评价的主观能动性 , 做好学生由初中到高中的思维难度的平稳过渡,符合学生的认知水平,适应新课程的理念与要求.

【教学目标设计】

1. 了解集合的含义,体会元素与集合的“属于”关系 , 掌握某些数集的专用符号.

2. 理解集合的表示法, 能选择自然语言、图形语言、集合语言(列举法或描述法)描述不同的问题 感受集合语言的意义和作用.

3.了解集合中元素的确定性、互异性、无序性.

一.知识与技能目标

二.过程与方法目标

体会集合中蕴涵的分类思想;明确列举法与描述法的适用范围;会由直观的,特殊的实例归纳总结出抽象的,一般地结论.从而体验知识的形成过程,培养由直观到抽象的数学思维能力.

三.情感、态度与价值观目标

通过集合教学,激发学生学习数学的兴趣,培养学生积极的人生态度和爱国主义情感,明确数学学习的意义.

【课堂结构设计】

目的:适应新课标的要求,突出学生自主学习能力,突破教学中的重难点,培养学生发现问题解决问题的能力,在愉悦中学习,使学生体验知识的形成过程,从而实施素质教育.同时也体现教师的主导作用.

创设情景

提出问题

归纳小结

回归课题

典例巩固

应用提高

透彻分析

解决问题

合作讨论

释难解疑

设问置疑

探究问题

【教学媒体设计】

穿插使用幻灯片,图片, 视频,音频等现代化教学手段.

目的

(1)实物例举提高直观性,使枯燥的数学内容具体化.

(2)降低课本难度,突破知识难点,便于学生思维向高一层次的转变.

(3)加大了课堂容量,丰富课堂氛围,激发学生的学习热情.

【教学评价设计】

1.课堂气氛;

2.例题、习题、作业情况反馈;

3.学生的自我感觉;

目的:综合评价才能体现一节课的成功与否,但学生的良好感觉和认可应是对教师最大的褒奖.

【板书设计】

集合的含义与表示

引入新课:

集合的定义:

集合的元素;

集合的表示;

常见数集的表示。

三、集合表示的两种常见方法:

列举法;

描述法。 集合的三大特性。

四、例题评讲:

以下学生板书

1、 2、

3、 4、

目的:板书是多媒体教学的重要补充;

板书本节主干知识,便于学生形成知识体系;

板书重难点易混易错点,便于引起学生重视.

B课堂教学过程

目的:尖利的哨声响彻耳际,学生精神为之一振.由身边事引入课本内容,自然亲切,易于引起学生共鸣,激发学生进一步探究热情.

引入新课(5分钟)

创设情景、提出问题

哨视频

师问:同学们已经预习过新课了, 知道今天学习与集合相关的内容,视频中的”集合”与课本中的”集合”含义一样吗

教学过程(集合定义3分钟)

设问置疑、探究问题

请同学们观看并思考:

(1)九大湖的其它分类标准(展示)

(2)回答日常生活中的集合问题.(小组讨论, 代表回答)(展示)

师:请同学们阅读集合定义并讨论其中的注意事项.

集合的定义:一般地,指定的某些对象的全体称为集合.

定义理解:1.集合用大写字母表示(A,B,C,D,P等),元素用小写字母.

2.元素与集合之间是从属关系,给定一个集合.表示为a∈A或a A。

校园内的汽车

参加体育比赛的全体高一学生

校图书馆中的书

果蔬集合

目的:分组讨论培养学生集体荣誉观. 合作探究,主动学习,开发学生思维空间,体会概念形成过程,享受知识生成乐趣..

目的:展示九大湖各具特色的自然风光,使课本文字生动化形象化,增强学生自豪感,培养学生爱国主义热情,为枯燥的数学学习添加点色彩.

二.集合的常用表示方法(15分钟)

常见数集的表示 :N、N+、Z、Q、R.

教师提问:上述字母有何意义,如何记忆这几种常见集合呢?

教师总结:N 、 R是英文第一个字母;Z是整数汉语拼音第一个字母等.类似地,R-、Q-分别表示负实数、负有理数;R+、Q+ 分别表示正实数、正有理数等。

练习:Page5第一题.(要求学生思考半分钟直接口答)

目的:培养学生理解记忆能力,开阔学生视野,培养学生快速反应能力,当堂巩固所学知识。

集合的常用表示方法:

列举法:

把集合中的元素一一列举出来写在大括号内.

(课本简例)

描述法:

用确定的条件表示某些对象是否属于这个集合的方法. (课本简例)

教师引导:注意两种方法的适用条件,特别关注描述法的书写格式及各部分的意义.

A={x R|x>32}

公共属性(代表元素)所满足的确定条件

公共属性(代表元素)

集合的常用表示方法:合作讨论、释难解疑

集合中元素的三大特性:

定义知”确定性”: a∈A与a A 二者必居其一

互异性:若 a∈A且 b∈A ,则a b

无序性:{a,b}={b,a}

目的:教材不要求学生掌握这三大特性:因此我们在这里只让同学们了解,特别是互异性是今后集合运算的一个重要依据,应通过简单例题加以巩固.

注意:1.a与{a}不同,前者表示一个元素,后者表示含一个元素的集合.

2.描述法中,在不至混淆的情况下,可以省去竖线及其左边部分.如{直角三角形}{小于100的实数}等.

3.{实数集},{我校全体高三学生}这类表示是错误的.”{ }”的含义是”全体、全部、集”的意思.故可写成{实数},{我校高三学生}.

4.强调点集与数集的区别

目的:概念中的常见错误,易混点必须搞清,让学生今后少走弯路, 养成良好的审题习惯.

三.例题巩固(15分钟)

例题1(见课本)体会列举法的简洁明快

例题2(见课本)感受描述法的详尽周全

课堂练习:P5第2题(学生迅速回答)

例题3

(1)在数集{2,x}中,实数x的取值范围是_。

(2)把方程x2+2=0的解用集合形式表示

课堂练习: 1.P5第3,4题.(学生迅速回答)

2.习题1--1 A组第1,2题(笔答题,找学生板演)

目的:例练结合,当堂巩固, 体现”先学后教,当堂训练”的教学理念, 促进学生主动学习.通过例题3(1)说明集合互异性的应用;通过例题3(2)自然引入”空集”的概念,近一步提取出有限集与无限集的概念

}应用上的区别

四.知识结构小结(2分钟)

目的:使知识系统化,条理化,便于学生整体把握,系统记忆.进而才能灵活应用.

教学设计反思:

1.本课由实际情景引出集合,课中又形象展示实例,充分调动了学生学习的积极性,这是本设计的亮点.

2.教学中将学生自主学习和教师引导相结合,将概念教学与大量的实际应用相结合,能使学生顺利掌握所学内容,这完全符合学生的认知规律.

3. 本节课容量大,除重难点知识外,须注意的细节多,难免琐碎,平淡,这是本节课设计的难点.

五.课后作业:

习题1---1 A组第3,4题;B组第1,2题.

目的:难易搭配,突现思维层次的递进, 巩固所学知识.