部编版七年级上册《夜雨寄北》课件(22张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级上册《夜雨寄北》课件(22张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 797.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-12-03 20:49:30 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

空白演示

单击输入您的封面副标题

夜雨寄北

李商隐

学习目标:

1、熟读并背诵诗歌

2、体会字里行间蕴涵的情味,整体感知作的思想感情;

3、理解诗歌意蕴。

“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”出自哪位诗人的作品?

忆一忆:

李商隐

字义山,号玉溪生,唐代诗人。曾任县尉、秘书郎等职。因受牛李党争影响,被人排挤,潦倒终身。其诗揭露和批判当时藩镇割据、宦官当权和上层统治集团的腐朽糜烂。所作“咏史”诗多托古以斥时政,“无题”诗也常有所寄寓。擅长律、绝,富于文采构思精密,情致婉曲,具有独特风格。与杜牧合称为“小李杜”。有《李义山诗集》传世。

作者简介

作品背景

李商隐的一生是不幸的。他刚刚踏入仕途,就被卷进了牛、李(牛僧孺、李德裕)的朋党之争中。852年随柳仲郢入蜀,实属迫不得已。

李商隐对妻子的爱很真挚,他们结婚不到12年,妻子便死了。就是在那12年中,由于诗人到处飘泊,也不能和妻子经常团聚。俗话说:小别胜新婚。李商隐与妻子的分别却常常是久别,因而对夫妻恩爱、相思情长就体会的更深、更强烈。

仕途多艰,妻子早逝,心境是悲凉的。几年以前,当他在徐州卢循正幕府时,他颇为踌躇满志。“且吟王粲从军乐,不赋渊明归去来。”(《赠四同舍》)到四川以后,这种乐观情绪消失了。“三年苦雾巴江水,不为离人照屋梁。”(《初起》)

他断绝了与外界的交往,甚至与同府的幕僚也没有什么交谊。

诗人在巴蜀,亲友在长安,因此诗题为“寄北”。

题

解

“北”即北方的人,或为妻子,或为友人。有人认为该诗是写给长安友人的;但以诗之内容,按“寄内”来解读,似乎更确切。

“夜雨”指在秋天的夜晚下雨,表示时间。“寄北”即寄北方的友人,交代写作对象。“北”是指长安,因在蜀地之北故称。有人认为这首诗是写给北方妻子的,结合诗歌内容来看,也是行得通的。

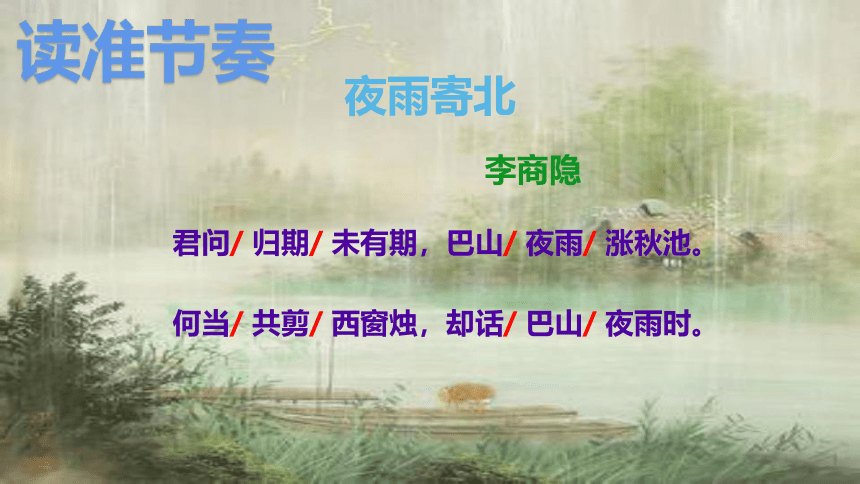

李商隐

夜雨寄北

君问/

归期/

未有期,巴山/

夜雨/

涨秋池。

何当/

共剪/

西窗烛,却话/

巴山/

夜雨时。

读准节奏

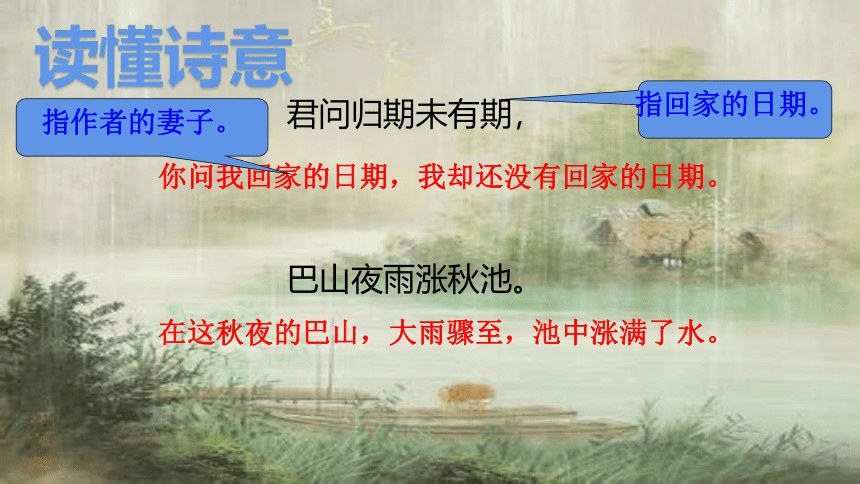

君问归期未有期,

你问我回家的日期,我却还没有回家的日期。

巴山夜雨涨秋池。

在这秋夜的巴山,大雨骤至,池中涨满了水。

读懂诗意

指作者的妻子。

指回家的日期。

何当共剪西窗烛,

什么时候我们一起在西窗下剪烛夜谈,

却话巴山夜雨时?

再来叙说今天巴山夜雨的情景呢?

什么时候才能。

从头谈起。

剪烛,古代点油灯,为使灯明亮,需要剪去灯芯上的烛花。这里形容深夜秉烛长谈。

君问归期未有期,

一句之中两个“期”字,先停顿后转折,一问一答,一扬一抑,思念友人、欲归不得的愁苦跃然纸上。

品读欣赏

巴山夜雨涨秋池。

写眼前景象,使已跃然纸上的愁苦交织于巴山的夜雨,融入涨满的秋池。

“涨”字,既写出巴山水注秋池的夜雨景象,又表现诗人愁思之绵绵深重。

说一说诗歌一、二句的内容,以及表现了诗人怎样的心情?

诗一开始,一问一答,摆出了不可解说的矛盾,即归期的希望与未有期的失望,两相对立,欲归不得之苦跃然纸上。第二句描写眼前景象,使已跃然纸上的愁苦交织于巴山的夜雨,融入涨满的秋池,更为浓重的渲染了愁思与离情。

何当共剪西窗烛,

何当:什么时候。剪烛:形容深夜秉烛长谈。

此句设想日后重逢的时候。

却话巴山夜雨时。

向“君”追话今夜“我”思“君”而不得归的情景。“巴山夜雨”重出,令人的思绪在现实与想象中徘徊。

三、四句是本诗的名句,作者由实转虚,他想象了什么的情景?

设想了相聚后,秉烛夜谈,叙说今日离情的情景。明明写今日离情,却设想未来的相逢,用未来团聚时的欢乐反衬出今夜离别的相思之苦,委婉的表达相思之情,构思奇妙。

、妻子来信问了一个什么问题?你怎么知道的?

回家的日期,从“君问归期未有期”句得到。

.诗人是怎么回答的?当时的天气如何?

未有期,大雨聚至池中涨满了水

成语“剪烛西窗”源自本诗,结合诗歌内容,说一说“剪烛西窗”表达什么情感?

答:表达思念朋友,渴望团聚的感情。

“秋”字在诗中起到了什么作用?

请用简洁的语言,写出诗人“今夜”的心境。

“秋”字点明了季节,同时烘托了人物心情。

漂泊在外的孤寂,苦雨深秋的落寞,归期无期的无奈,相见共语的期盼。

诗中哪句是写景的?作者是通过什么意象?怎样来表达他内心的情感的?

第二句(巴山、秋池、夜雨)借景抒情

内心孤独寂寞

小结:

这首诗通过归期的问询和回答,抒发诗人(游子)漂泊在外的孤寂、归期无期的无奈、苦雨深秋的落寞和相见共语的期盼之情。

拓展延伸

比较阅读

请从形式、情感和表现手法方面进行比较《十五夜望月》与《夜雨寄北》

《十五夜望月》

-----王建

中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家?

《夜雨寄北》

-----

李商隐

君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

何当

共剪西窗烛,

却话巴山夜雨时。

相同点:形式:都是七言绝句。

情感:都是表达对亲人、友人的思念。

表现手法:都是借景抒情

,

虚实结合

不同点:《夜雨寄北》一问一答,形式新颖。

《十五夜望月》,前两句写景、后两句抒情,形式比较传统。

空白演示

单击输入您的封面副标题

夜雨寄北

李商隐

学习目标:

1、熟读并背诵诗歌

2、体会字里行间蕴涵的情味,整体感知作的思想感情;

3、理解诗歌意蕴。

“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”出自哪位诗人的作品?

忆一忆:

李商隐

字义山,号玉溪生,唐代诗人。曾任县尉、秘书郎等职。因受牛李党争影响,被人排挤,潦倒终身。其诗揭露和批判当时藩镇割据、宦官当权和上层统治集团的腐朽糜烂。所作“咏史”诗多托古以斥时政,“无题”诗也常有所寄寓。擅长律、绝,富于文采构思精密,情致婉曲,具有独特风格。与杜牧合称为“小李杜”。有《李义山诗集》传世。

作者简介

作品背景

李商隐的一生是不幸的。他刚刚踏入仕途,就被卷进了牛、李(牛僧孺、李德裕)的朋党之争中。852年随柳仲郢入蜀,实属迫不得已。

李商隐对妻子的爱很真挚,他们结婚不到12年,妻子便死了。就是在那12年中,由于诗人到处飘泊,也不能和妻子经常团聚。俗话说:小别胜新婚。李商隐与妻子的分别却常常是久别,因而对夫妻恩爱、相思情长就体会的更深、更强烈。

仕途多艰,妻子早逝,心境是悲凉的。几年以前,当他在徐州卢循正幕府时,他颇为踌躇满志。“且吟王粲从军乐,不赋渊明归去来。”(《赠四同舍》)到四川以后,这种乐观情绪消失了。“三年苦雾巴江水,不为离人照屋梁。”(《初起》)

他断绝了与外界的交往,甚至与同府的幕僚也没有什么交谊。

诗人在巴蜀,亲友在长安,因此诗题为“寄北”。

题

解

“北”即北方的人,或为妻子,或为友人。有人认为该诗是写给长安友人的;但以诗之内容,按“寄内”来解读,似乎更确切。

“夜雨”指在秋天的夜晚下雨,表示时间。“寄北”即寄北方的友人,交代写作对象。“北”是指长安,因在蜀地之北故称。有人认为这首诗是写给北方妻子的,结合诗歌内容来看,也是行得通的。

李商隐

夜雨寄北

君问/

归期/

未有期,巴山/

夜雨/

涨秋池。

何当/

共剪/

西窗烛,却话/

巴山/

夜雨时。

读准节奏

君问归期未有期,

你问我回家的日期,我却还没有回家的日期。

巴山夜雨涨秋池。

在这秋夜的巴山,大雨骤至,池中涨满了水。

读懂诗意

指作者的妻子。

指回家的日期。

何当共剪西窗烛,

什么时候我们一起在西窗下剪烛夜谈,

却话巴山夜雨时?

再来叙说今天巴山夜雨的情景呢?

什么时候才能。

从头谈起。

剪烛,古代点油灯,为使灯明亮,需要剪去灯芯上的烛花。这里形容深夜秉烛长谈。

君问归期未有期,

一句之中两个“期”字,先停顿后转折,一问一答,一扬一抑,思念友人、欲归不得的愁苦跃然纸上。

品读欣赏

巴山夜雨涨秋池。

写眼前景象,使已跃然纸上的愁苦交织于巴山的夜雨,融入涨满的秋池。

“涨”字,既写出巴山水注秋池的夜雨景象,又表现诗人愁思之绵绵深重。

说一说诗歌一、二句的内容,以及表现了诗人怎样的心情?

诗一开始,一问一答,摆出了不可解说的矛盾,即归期的希望与未有期的失望,两相对立,欲归不得之苦跃然纸上。第二句描写眼前景象,使已跃然纸上的愁苦交织于巴山的夜雨,融入涨满的秋池,更为浓重的渲染了愁思与离情。

何当共剪西窗烛,

何当:什么时候。剪烛:形容深夜秉烛长谈。

此句设想日后重逢的时候。

却话巴山夜雨时。

向“君”追话今夜“我”思“君”而不得归的情景。“巴山夜雨”重出,令人的思绪在现实与想象中徘徊。

三、四句是本诗的名句,作者由实转虚,他想象了什么的情景?

设想了相聚后,秉烛夜谈,叙说今日离情的情景。明明写今日离情,却设想未来的相逢,用未来团聚时的欢乐反衬出今夜离别的相思之苦,委婉的表达相思之情,构思奇妙。

、妻子来信问了一个什么问题?你怎么知道的?

回家的日期,从“君问归期未有期”句得到。

.诗人是怎么回答的?当时的天气如何?

未有期,大雨聚至池中涨满了水

成语“剪烛西窗”源自本诗,结合诗歌内容,说一说“剪烛西窗”表达什么情感?

答:表达思念朋友,渴望团聚的感情。

“秋”字在诗中起到了什么作用?

请用简洁的语言,写出诗人“今夜”的心境。

“秋”字点明了季节,同时烘托了人物心情。

漂泊在外的孤寂,苦雨深秋的落寞,归期无期的无奈,相见共语的期盼。

诗中哪句是写景的?作者是通过什么意象?怎样来表达他内心的情感的?

第二句(巴山、秋池、夜雨)借景抒情

内心孤独寂寞

小结:

这首诗通过归期的问询和回答,抒发诗人(游子)漂泊在外的孤寂、归期无期的无奈、苦雨深秋的落寞和相见共语的期盼之情。

拓展延伸

比较阅读

请从形式、情感和表现手法方面进行比较《十五夜望月》与《夜雨寄北》

《十五夜望月》

-----王建

中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家?

《夜雨寄北》

-----

李商隐

君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

何当

共剪西窗烛,

却话巴山夜雨时。

相同点:形式:都是七言绝句。

情感:都是表达对亲人、友人的思念。

表现手法:都是借景抒情

,

虚实结合

不同点:《夜雨寄北》一问一答,形式新颖。

《十五夜望月》,前两句写景、后两句抒情,形式比较传统。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首