2021中考语文得分点专题专练:古诗文阅读训练(含答案)

文档属性

| 名称 | 2021中考语文得分点专题专练:古诗文阅读训练(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 32.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-12-04 16:41:33 | ||

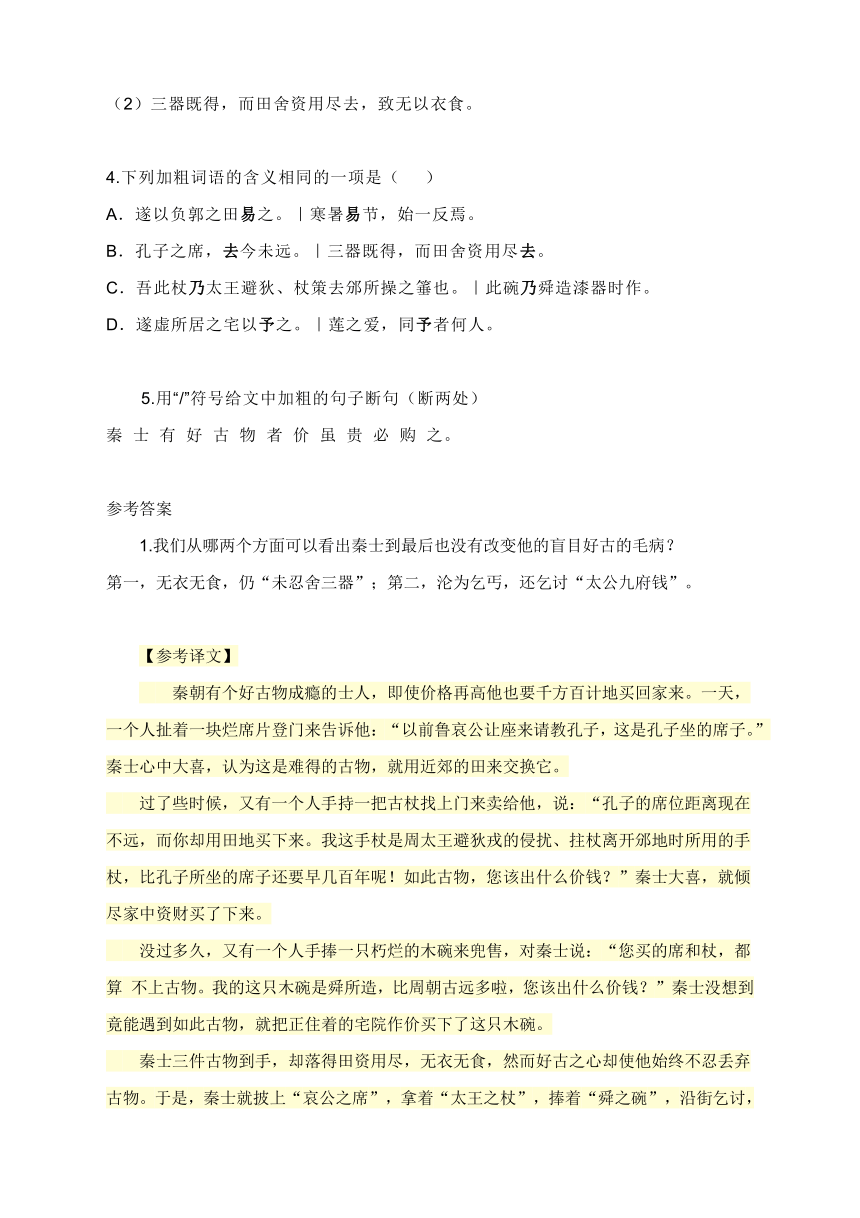

图片预览

文档简介

2021中考语文得分点专题专练:古诗文阅读训练

刘氏善举

刘氏者,某乡寡妇也,育一儿,昼则耕作于田间,夜则纺织于烛,竟年如是。邻有贫乏者,刘氏辄(zhé)以斗升相济。偶有无衣者,刘氏以已之衣遗(wèi)之。乡里咸称其善。然儿不解,心有怨言。母诫之曰:“与人为善,乃为人之本,谁无缓急之事?”母卒三年,刘家大火,屋舍衣物殆(dài)尽(几乎全部烧光),乡邻给衣物,且为之伐木建屋,皆念刘氏之情也。时刘儿方悟母之善举也。

(据有关材料编写)

【文言知识】

辄。“辄”是个文言虚词,解释为“就”、“往往”、“常常”、“总是”。上文“辄以斗升相济”,意为往往用一斗一升的粮食救助他人。成语“动辄得咎”,意为动不动就受到批评。

【练习】

1.刘家儿子“方悟”,他“悟”出了什么道理?

????????????????????????????????????????????????????????????????

2.解释:①竟年???????????;②济???????????;③遗???????????;

?

④本________;⑤卒???????????;⑥伐???????????;⑦善举???????????。

答案:

1.他明白了对别人做好事,别人也会回报自己的道理。

2.①终年?②救助?③送?④根本?⑤死?⑥砍?⑦做好事

?

译文:

刘氏是某一个乡里的寡妇,生养有一个孩子。她白天在田间耕作,晚上点着烛火在织机上纺织,一年到头都像这样。邻居中有穷困的人,她往往用一升一斗的粮食救济他们。偶尔有没有衣服穿的人,她就用自己的衣服赠送给他们,乡里的人都称赞她的善良。然而她的儿子不理解,心里很有怨言。母亲就告诫他,说:“为别人做好事,是做人的根本,谁没有缓急的事情呢?”母亲死后三年,刘家遭遇大火,房屋衣物几乎都被烧毁,乡邻们都给予他们衣物,并且为他们砍树建造房屋,这都是怀念刘寡妇的情意呀。这时刘寡妇的儿子才明白母亲做好事的原因。

苏东坡焚房契

东坡自儋(dān,令广东儋县)北归,择居阳羡(古地名)。邵民瞻为其购一宅,为钱五十万,坡倾囊仅能偿之。后择吉曰入新第。尝与邵步月(月下散步),偶至一村落,闻有妇人哭声甚哀,遂推扉而入,一老妪见坡泣自若。坡问何故,妪曰:“吾有一屋,相传百年,而吾子不肖(不成材),售于人。日前吾迁徙来此,百年旧居一旦诀别,宁不痛心?”问其故居所在,则坡所买之第也。坡再三抚慰,曰:“妪之旧居,乃我所售也,不必深悲,今当以是屋还妪。”即命人取屋券(凭据)对妪焚之,呼妪子翌日(第二天)迎母还旧第,竟不索其值。

(据《梁溪漫志》改写)

【文言知识】

第。“第”可指“住宅”、“房屋”。上文“后择吉日入新第”,意为后来选择了吉利的日子住进新买的住宅。“呼妪子翌日迎母还旧第”,意为叫老妇人的儿子第二天接母亲住进原来的房屋里。又,“大第”即高大的房屋;“造第拜见”,意为登门拜访。

【练习】

1.解释:①倾囊??????;②扉??????;③妪??????;④竟??????;⑤索??????。

2.翻译:百年旧居一旦诀别,宁不痛心?

参考答案:

1.①用尽钱财?②门?③老妇人?④终?⑤取

2.百年老屋一旦永远分别,难道不痛心吗?

译文:

苏东坡从儋县向北回来,选择住在阳羡,邵民瞻给他推荐了一套价值五十万铜钱的房子,苏东坡用尽身上所有的钱刚能买下,后来他选择了个吉利的日子住入新家。他曾经与邵民瞻在月下散步,偶然到了一个村子,听到有个老妇人哭得很伤心,便推开门进去,苏东坡看见老妇人仍然在自顾自地哭泣。苏东坡问她哭泣的原因,老妇人说:“我有一套房子,世世代代传了几百年,但是我的儿子不成材,卖给了别人,现在我搬到这儿来了,住了百年的旧房子永远没了,怎能不痛心?”于是苏东坡问她的那套房子在哪儿,正是苏东坡买的房子。苏东坡多次安慰她说:“你的房子是我买的,不用太悲伤,现在我把屋子还给你。”苏东坡随即叫人拿来买房的凭据,当着老妇人面前烧了。第二天叫老妇人的儿子接他母亲回到原来的住所,最终竟然不索取所花之钱。?

【思考】

本文充分体现了苏东坡的处世豁达与豪爽的特点。面对可能是花尽毕生积蓄买来的房子,闻得心酸老妇的悲泣,不待思索举以与之,正如他所说的物与我皆无尽也,何必去在乎一时的得失呢,只要做到心里坦然就好,付出是快乐的。

秦士好古

[明]谢肇淛

【导读】

? ? ? ? ? ?本文写秦士三次上当受骗的经历,其特点是物越来越古,价越来越高而秦士被骗的越来越惨。文末作者又添妙笔,讽刺秦士好古之心至死不渝。这则虚构的故事正是作者为当时文坛的复古者所描绘的逼真肖像,具有强烈的讽刺效果。

【选文】

? ? ? ? ? ?秦士有好古物者①价虽贵必购之。一日,有人持败席一扇,踵门而告曰②:“昔鲁哀公命席以问孔子③,此孔子所坐之席也。”秦士大惬,以为古,遂以负郭之田易之④。

? ? ? ?逾时,又有持枯竹一枝,告之曰:“孔子之席,去今未远,而子以田购。吾此杖乃太王避狄、杖策去邠所操之箠也⑤,盖先孔子又数百年矣,子何以偿我?”秦士大喜,因倾家资悉与之。

? ? ? ?既而又有持朽漆碗一只,曰:“席与杖皆周时物,固未为古也。此碗乃舜造漆器时作,盖又远于周矣,子何以偿我?”秦士愈以为远,遂虚所居之宅以予之。

? ? ? ?三器既得,而田舍资用尽去,致无以衣食。然好古之心,终未忍舍三器。于是披哀公之席,持太王之杖,执舜所作之碗,行乞于市,曰:“那个衣饮父母,有太公九府钱⑥,乞我一文!”闻者喷饭。

【注释】

①秦士:秦地的读书人。秦,今陕西、甘肃一带。? ②踵(zhǒng):到。? ③鲁哀公:春秋时鲁国的国君。命席:即看座。? ④负郭:靠近城墙,即近郊。负,靠近。郭,古代在城的外围所筑的墙。? ⑤太王避狄:太王名亶(dǎn)父,周文王的祖父。因受狄人(北方少数民族)侵扰,直父率领周部落由邠迁于岐。邠(bīn):古国名,故地在今陕西旬邑、彬县一带,为周的先人公刘所建。箠(chuí):杖,棍。? ⑥太公九府钱:对钱的戏称。太公,即姜子牙,曾辅佐周武王灭商。九府,中国古代最早设立的掌管钱财的官署,为姜太公所建制。

1.我们从哪两个方面可以看出秦士到最后也没有改变他的盲目好古的毛病?

2.解释下列加粗的词语。

(1)有人持败席一扇(? ? ?)? ?

(2)子何以偿我(? ? ? ? ?)

(3)遂虚所居之宅(? ? ? ? ? ?)? ? ? ?

(4)终未忍舍三器(? ? ? ? ? ?)

3.用现代汉语写出下面句子的意思。

(1)秦士大喜,因倾家资悉与之。

(2)三器既得,而田舍资用尽去,致无以衣食。

4.下列加粗词语的含义相同的一项是(??? )

A.遂以负郭之田易之。|寒暑易节,始一反焉。

B.孔子之席,去今未远。|三器既得,而田舍资用尽去。

C.吾此杖乃太王避狄、杖策去邠所操之箠也。|此碗乃舜造漆器时作。

D.遂虚所居之宅以予之。|莲之爱,同予者何人。

5.用“/”符号给文中加粗的句子断句(断两处)

秦 士 有 好 古 物 者 价 虽 贵 必 购 之。

参考答案

1.我们从哪两个方面可以看出秦士到最后也没有改变他的盲目好古的毛病?

第一,无衣无食,仍“未忍舍三器”;第二,沦为乞丐,还乞讨“太公九府钱”。

【参考译文】

秦朝有个好古物成瘾的士人,即使价格再高他也要千方百计地买回家来。一天,一个人扯着一块烂席片登门来告诉他:“以前鲁哀公让座来请教孔子,这是孔子坐的席子。”秦士心中大喜,认为这是难得的古物,就用近郊的田来交换它。

过了些时候,又有一个人手持一把古杖找上门来卖给他,说:“孔子的席位距离现在不远,而你却用田地买下来。我这手杖是周太王避狄戎的侵扰、拄杖离开邠地时所用的手杖,比孔子所坐的席子还要早几百年呢!如此古物,您该出什么价钱?”秦士大喜,就倾尽家中资财买了下来。

没过多久,又有一个人手捧一只朽烂的木碗来兜售,对秦士说:“您买的席和杖,都算 不上古物。我的这只木碗是舜所造,比周朝古远多啦,您该出什么价钱?”秦士没想到竟能遇到如此古物,就把正住着的宅院作价买下了这只木碗。

秦士三件古物到手,却落得田资用尽,无衣无食,然而好古之心却使他始终不忍丢弃古物。于是,秦士就披上“哀公之席”,拿着“太王之杖”,捧着“舜之碗”,沿街乞讨,糊口度日,口中还不时地喊着:“衣食父母们啊,若有太公九府钱,施舍一文给我吧。”听到的人都笑得厉害。

2.解释下列加粗的词语。

(1)有人持败席一扇(破败) ??

(2)子何以偿我(酬谢)

(3)遂虚所居之宅(搬空) ? ? ??

(4)终未忍舍三器(舍弃)

3.用现代汉语写出下面句子的意思。

(1)秦士大喜,因倾家资悉与之。

秦士十分高兴,就把家里的财产都给了他。

(2)三器既得,而田舍资用尽去,致无以衣食。

三件器物已经获得,然而土地、房屋和财产都用完了,以致于衣食无着。

4.下列加粗词语的含义相同的一项是(? C? )

A.遂以负郭之田易之。|寒暑易节,始一反焉。

B.孔子之席,去今未远。|三器既得,而田舍资用尽去。

C.吾此杖乃太王避狄、杖策去邠所操之箠也。|此碗乃舜造漆器时作。

D.遂虚所居之宅以予之。|莲之爱,同予者何人。

C(是)(A交换;更改;B距离;用完;D给;我)

5.用“/”符号给文中加粗的句子断句(断两处)

秦 士 有 好 古 物 者 价 虽 贵 必 购 之。

秦?士 有 好 古 物 者/价 虽 贵/必 购 之。

阅读下面文言语段,完成下列小题。

凡草木之生石上者,必须微土以附其根,如石韦、石斛之类,虽不待土,然去其本处,辄槁死。惟石菖蒲并石取之,濯去泥土,渍以清水,置盆中,可数十年不枯。虽不甚茂,而节叶坚瘦,根须连络,苍然于几案间,久而益可喜也。其轻身延年之功,既非昌阳【注】之所能及。至于忍寒苦,安淡泊,与清泉白石为伍,不待泥土而生者,亦岂昌阳之所能仿佛哉?余游慈湖山中,得数本,以石盆养之,置舟中。间以文石,石英,璀璨芬郁,意甚爱焉。顾恐陆行不能致也,乃以遗九江道士胡洞微,使善视之。余复过此,将问其安否。

(节选自苏轼《石菖蒲赞》)

【注】 昌阳:《名医别录》认为昌阳和菖蒲是两种不同的植物。

1.下列各组句子中,加粗词语意义不相同的一项是( )

A.濯去泥土

? ? ? 濯清涟而不妖(《爱莲说》)

B.乃以遗九江道士胡洞微

? ? ??是以先帝简拔以遗陛下(《出师表》)

C.既非昌阳之所能及

? ? ??及郡下(《桃花源记》)

D.置盆中

? ? ??且焉置土石(《愚公移山》)

2.下列句中“之”的意义和用法与例句相同的一项是( )

例:以石盆养之

A.两狼之并驱如故(《狼》)

B.已而之细柳军(《周亚夫军细柳》)

C.山川之美,古来共谈(《答谢中书书》)

D.公与之乘(《曹刿论战》)

3.断句题

余游慈湖山中

4.用现代汉语翻译下面句子。

? ? ? ??苍然于几案间。

5.请简要概括石菖蒲的特点,并揣摩作者对石菖蒲的情感。

参考答案

1.下列各组句子中,加粗词语意义不相同的一项是( C )

A.濯去泥土

? ? ? 濯清涟而不妖(《爱莲说》)

B.乃以遗九江道士胡洞微

? ? ??是以先帝简拔以遗陛下(《出师表》)

C.既非昌阳之所能及

? ? ??及郡下(《桃花源记》)

D.置盆中

? ? ??且焉置土石(《愚公移山》)

本题考查文言实词意思的辨析。C项,比得上/到。A项,两个“濯”都是“洗”的意思;B项,两个“遗”都是“给予,馈赠”的意思;D项,两个“置”都是“放置,安放”的意思。

2.下列句中“之”的意义和用法与例句相同的一项是( D )

例:以石盆养之

A.两狼之并驱如故(《狼》)

B.已而之细柳军(《周亚夫军细柳》)

C.山川之美,古来共谈(《答谢中书书》)

D.公与之乘(《曹刿论战》)

本题考查文言虚词的意义和用法的辨析。例句中的“之”是第三人称代词,“它”的意思。A项,助词,用于主语和谓语之间,取消句子的独立性;B项,动词,到,往;C项,助词,相当于“的”;D项,第三人称代词。

3.断句:余/游慈湖山中

4.用现代汉语翻译下面句子。

? ? ? ??苍然于几案间。

在桌子间显示着苍翠的颜色。

5.请简要概括石菖蒲的特点,并揣摩作者对石菖蒲的情感。

生命力强,忍寒苦,安淡泊;易养且能入药。情感:怜爱赞美。

【参考译文】

凡是生长在石头上的草木,必须有一些土来附着它的根部,如石韦、石斛之类的植物,虽然不凭借土而生,但是离开它原来生长的地方,就会枯萎而死。只有石菖蒲(不一样,将它)和石块一并取下来,洗去泥土,用清水浸没,放置在盆中,可几十年不枯萎。虽然不是很茂盛,但是枝叶坚挺瘦劲,根须相连,在桌子间显示着苍翠的颜色,时间越久,心里越加欢喜。它使人体魄轻盈、延年益寿的功效,已经不是昌阳所能比得上的。至于能忍受苦寒,安于淡泊,与清泉白石为伍,不凭借泥土而能生长,这难道是昌阳所能相比的吗?我在慈湖山中游玩时,得到几株(石菖蒲),用石盆养着,放在船上,中间放着带有花纹的石子,石英,灿烂芬芳,心中甚是喜爱。只是担心陆路行走不能将其携带到去处,就把它给予九江道士胡洞微,让他好好照看它。我再经过这里的时候,再问问它是否安然无恙。

商鞅治秦

卫鞅亡(逃出)魏入秦,孝公(指秦孝公)以为相,封之以商(古地名,在今陕西境内),号曰商君。商君治秦,法令至行(大大地推行),公平无私,罚不讳(huì,回避)强大,赏不私(偏袒)亲近。法及太子(太子犯法).黥(qíng,一种刑罚,在脸上刺字)劓(yì,一种刑罚,割鼻子)其傅(老师)。期年(满一年)之后,道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯(指其他国家)畏惧。然刻深寡恩(对百姓刻薄少恩惠),特以强服之耳。(选自《战国策》)

?

【文言知识】

特……耳。这是文言中的固定句式,相当于“只不过……罢了”。“特以强服之耳”,意为只不过用强制的手段使百姓服从罢了。又,“特与之戏耳”,意为只不过跟他开个玩笑罢了。

?

【文化常识】

商鞅治秦,严刑峻法,即使太子犯法也要惩处,但他考虑到太子是君位的继承人,便惩处了太子的老师——在脸上刺字及割掉鼻子,这样一来,谁还敢犯法?他制订了“连坐”法,即一人犯罪,左邻右舍也要惩处,理由是左邻右舍有互相监督的责任,这就冤枉了很多无辜者。社会虽然太平了,但百姓的日子很难熬。

?

【练习】

1.在“孝公以为相”中,“以”字之后省略了????????,这句话翻译为:????????。

2.从这段文字看,商鞅治秦成功在哪里?缺点在哪里?

答案:

1.之????秦孝公任命他为国相

2.成功之处为严格执法,使得国富民强;缺点是苛酷。

?

译文:

商鞅逃出魏国进入秦国,秦孝公让他当丞相,并把商地分封给他,号称商君。商君治理秦国,法令一到就要执行,而且公平无私。处罚时,不回避有权势的人;论功行赏时,不偏袒自己的亲信。太子犯法,就在他的老师脸上刺字并割掉鼻子。一年之后,没人拾取别人丢在路上的东西,也无人敢(随意)谋取非分的财物。武器装备大大增强,其他国家都害怕(它了)。但是对百姓刻薄恩惠少,只是用强硬的办法来使人顺服他罢了。

刘氏善举

刘氏者,某乡寡妇也,育一儿,昼则耕作于田间,夜则纺织于烛,竟年如是。邻有贫乏者,刘氏辄(zhé)以斗升相济。偶有无衣者,刘氏以已之衣遗(wèi)之。乡里咸称其善。然儿不解,心有怨言。母诫之曰:“与人为善,乃为人之本,谁无缓急之事?”母卒三年,刘家大火,屋舍衣物殆(dài)尽(几乎全部烧光),乡邻给衣物,且为之伐木建屋,皆念刘氏之情也。时刘儿方悟母之善举也。

(据有关材料编写)

【文言知识】

辄。“辄”是个文言虚词,解释为“就”、“往往”、“常常”、“总是”。上文“辄以斗升相济”,意为往往用一斗一升的粮食救助他人。成语“动辄得咎”,意为动不动就受到批评。

【练习】

1.刘家儿子“方悟”,他“悟”出了什么道理?

????????????????????????????????????????????????????????????????

2.解释:①竟年???????????;②济???????????;③遗???????????;

?

④本________;⑤卒???????????;⑥伐???????????;⑦善举???????????。

答案:

1.他明白了对别人做好事,别人也会回报自己的道理。

2.①终年?②救助?③送?④根本?⑤死?⑥砍?⑦做好事

?

译文:

刘氏是某一个乡里的寡妇,生养有一个孩子。她白天在田间耕作,晚上点着烛火在织机上纺织,一年到头都像这样。邻居中有穷困的人,她往往用一升一斗的粮食救济他们。偶尔有没有衣服穿的人,她就用自己的衣服赠送给他们,乡里的人都称赞她的善良。然而她的儿子不理解,心里很有怨言。母亲就告诫他,说:“为别人做好事,是做人的根本,谁没有缓急的事情呢?”母亲死后三年,刘家遭遇大火,房屋衣物几乎都被烧毁,乡邻们都给予他们衣物,并且为他们砍树建造房屋,这都是怀念刘寡妇的情意呀。这时刘寡妇的儿子才明白母亲做好事的原因。

苏东坡焚房契

东坡自儋(dān,令广东儋县)北归,择居阳羡(古地名)。邵民瞻为其购一宅,为钱五十万,坡倾囊仅能偿之。后择吉曰入新第。尝与邵步月(月下散步),偶至一村落,闻有妇人哭声甚哀,遂推扉而入,一老妪见坡泣自若。坡问何故,妪曰:“吾有一屋,相传百年,而吾子不肖(不成材),售于人。日前吾迁徙来此,百年旧居一旦诀别,宁不痛心?”问其故居所在,则坡所买之第也。坡再三抚慰,曰:“妪之旧居,乃我所售也,不必深悲,今当以是屋还妪。”即命人取屋券(凭据)对妪焚之,呼妪子翌日(第二天)迎母还旧第,竟不索其值。

(据《梁溪漫志》改写)

【文言知识】

第。“第”可指“住宅”、“房屋”。上文“后择吉日入新第”,意为后来选择了吉利的日子住进新买的住宅。“呼妪子翌日迎母还旧第”,意为叫老妇人的儿子第二天接母亲住进原来的房屋里。又,“大第”即高大的房屋;“造第拜见”,意为登门拜访。

【练习】

1.解释:①倾囊??????;②扉??????;③妪??????;④竟??????;⑤索??????。

2.翻译:百年旧居一旦诀别,宁不痛心?

参考答案:

1.①用尽钱财?②门?③老妇人?④终?⑤取

2.百年老屋一旦永远分别,难道不痛心吗?

译文:

苏东坡从儋县向北回来,选择住在阳羡,邵民瞻给他推荐了一套价值五十万铜钱的房子,苏东坡用尽身上所有的钱刚能买下,后来他选择了个吉利的日子住入新家。他曾经与邵民瞻在月下散步,偶然到了一个村子,听到有个老妇人哭得很伤心,便推开门进去,苏东坡看见老妇人仍然在自顾自地哭泣。苏东坡问她哭泣的原因,老妇人说:“我有一套房子,世世代代传了几百年,但是我的儿子不成材,卖给了别人,现在我搬到这儿来了,住了百年的旧房子永远没了,怎能不痛心?”于是苏东坡问她的那套房子在哪儿,正是苏东坡买的房子。苏东坡多次安慰她说:“你的房子是我买的,不用太悲伤,现在我把屋子还给你。”苏东坡随即叫人拿来买房的凭据,当着老妇人面前烧了。第二天叫老妇人的儿子接他母亲回到原来的住所,最终竟然不索取所花之钱。?

【思考】

本文充分体现了苏东坡的处世豁达与豪爽的特点。面对可能是花尽毕生积蓄买来的房子,闻得心酸老妇的悲泣,不待思索举以与之,正如他所说的物与我皆无尽也,何必去在乎一时的得失呢,只要做到心里坦然就好,付出是快乐的。

秦士好古

[明]谢肇淛

【导读】

? ? ? ? ? ?本文写秦士三次上当受骗的经历,其特点是物越来越古,价越来越高而秦士被骗的越来越惨。文末作者又添妙笔,讽刺秦士好古之心至死不渝。这则虚构的故事正是作者为当时文坛的复古者所描绘的逼真肖像,具有强烈的讽刺效果。

【选文】

? ? ? ? ? ?秦士有好古物者①价虽贵必购之。一日,有人持败席一扇,踵门而告曰②:“昔鲁哀公命席以问孔子③,此孔子所坐之席也。”秦士大惬,以为古,遂以负郭之田易之④。

? ? ? ?逾时,又有持枯竹一枝,告之曰:“孔子之席,去今未远,而子以田购。吾此杖乃太王避狄、杖策去邠所操之箠也⑤,盖先孔子又数百年矣,子何以偿我?”秦士大喜,因倾家资悉与之。

? ? ? ?既而又有持朽漆碗一只,曰:“席与杖皆周时物,固未为古也。此碗乃舜造漆器时作,盖又远于周矣,子何以偿我?”秦士愈以为远,遂虚所居之宅以予之。

? ? ? ?三器既得,而田舍资用尽去,致无以衣食。然好古之心,终未忍舍三器。于是披哀公之席,持太王之杖,执舜所作之碗,行乞于市,曰:“那个衣饮父母,有太公九府钱⑥,乞我一文!”闻者喷饭。

【注释】

①秦士:秦地的读书人。秦,今陕西、甘肃一带。? ②踵(zhǒng):到。? ③鲁哀公:春秋时鲁国的国君。命席:即看座。? ④负郭:靠近城墙,即近郊。负,靠近。郭,古代在城的外围所筑的墙。? ⑤太王避狄:太王名亶(dǎn)父,周文王的祖父。因受狄人(北方少数民族)侵扰,直父率领周部落由邠迁于岐。邠(bīn):古国名,故地在今陕西旬邑、彬县一带,为周的先人公刘所建。箠(chuí):杖,棍。? ⑥太公九府钱:对钱的戏称。太公,即姜子牙,曾辅佐周武王灭商。九府,中国古代最早设立的掌管钱财的官署,为姜太公所建制。

1.我们从哪两个方面可以看出秦士到最后也没有改变他的盲目好古的毛病?

2.解释下列加粗的词语。

(1)有人持败席一扇(? ? ?)? ?

(2)子何以偿我(? ? ? ? ?)

(3)遂虚所居之宅(? ? ? ? ? ?)? ? ? ?

(4)终未忍舍三器(? ? ? ? ? ?)

3.用现代汉语写出下面句子的意思。

(1)秦士大喜,因倾家资悉与之。

(2)三器既得,而田舍资用尽去,致无以衣食。

4.下列加粗词语的含义相同的一项是(??? )

A.遂以负郭之田易之。|寒暑易节,始一反焉。

B.孔子之席,去今未远。|三器既得,而田舍资用尽去。

C.吾此杖乃太王避狄、杖策去邠所操之箠也。|此碗乃舜造漆器时作。

D.遂虚所居之宅以予之。|莲之爱,同予者何人。

5.用“/”符号给文中加粗的句子断句(断两处)

秦 士 有 好 古 物 者 价 虽 贵 必 购 之。

参考答案

1.我们从哪两个方面可以看出秦士到最后也没有改变他的盲目好古的毛病?

第一,无衣无食,仍“未忍舍三器”;第二,沦为乞丐,还乞讨“太公九府钱”。

【参考译文】

秦朝有个好古物成瘾的士人,即使价格再高他也要千方百计地买回家来。一天,一个人扯着一块烂席片登门来告诉他:“以前鲁哀公让座来请教孔子,这是孔子坐的席子。”秦士心中大喜,认为这是难得的古物,就用近郊的田来交换它。

过了些时候,又有一个人手持一把古杖找上门来卖给他,说:“孔子的席位距离现在不远,而你却用田地买下来。我这手杖是周太王避狄戎的侵扰、拄杖离开邠地时所用的手杖,比孔子所坐的席子还要早几百年呢!如此古物,您该出什么价钱?”秦士大喜,就倾尽家中资财买了下来。

没过多久,又有一个人手捧一只朽烂的木碗来兜售,对秦士说:“您买的席和杖,都算 不上古物。我的这只木碗是舜所造,比周朝古远多啦,您该出什么价钱?”秦士没想到竟能遇到如此古物,就把正住着的宅院作价买下了这只木碗。

秦士三件古物到手,却落得田资用尽,无衣无食,然而好古之心却使他始终不忍丢弃古物。于是,秦士就披上“哀公之席”,拿着“太王之杖”,捧着“舜之碗”,沿街乞讨,糊口度日,口中还不时地喊着:“衣食父母们啊,若有太公九府钱,施舍一文给我吧。”听到的人都笑得厉害。

2.解释下列加粗的词语。

(1)有人持败席一扇(破败) ??

(2)子何以偿我(酬谢)

(3)遂虚所居之宅(搬空) ? ? ??

(4)终未忍舍三器(舍弃)

3.用现代汉语写出下面句子的意思。

(1)秦士大喜,因倾家资悉与之。

秦士十分高兴,就把家里的财产都给了他。

(2)三器既得,而田舍资用尽去,致无以衣食。

三件器物已经获得,然而土地、房屋和财产都用完了,以致于衣食无着。

4.下列加粗词语的含义相同的一项是(? C? )

A.遂以负郭之田易之。|寒暑易节,始一反焉。

B.孔子之席,去今未远。|三器既得,而田舍资用尽去。

C.吾此杖乃太王避狄、杖策去邠所操之箠也。|此碗乃舜造漆器时作。

D.遂虚所居之宅以予之。|莲之爱,同予者何人。

C(是)(A交换;更改;B距离;用完;D给;我)

5.用“/”符号给文中加粗的句子断句(断两处)

秦 士 有 好 古 物 者 价 虽 贵 必 购 之。

秦?士 有 好 古 物 者/价 虽 贵/必 购 之。

阅读下面文言语段,完成下列小题。

凡草木之生石上者,必须微土以附其根,如石韦、石斛之类,虽不待土,然去其本处,辄槁死。惟石菖蒲并石取之,濯去泥土,渍以清水,置盆中,可数十年不枯。虽不甚茂,而节叶坚瘦,根须连络,苍然于几案间,久而益可喜也。其轻身延年之功,既非昌阳【注】之所能及。至于忍寒苦,安淡泊,与清泉白石为伍,不待泥土而生者,亦岂昌阳之所能仿佛哉?余游慈湖山中,得数本,以石盆养之,置舟中。间以文石,石英,璀璨芬郁,意甚爱焉。顾恐陆行不能致也,乃以遗九江道士胡洞微,使善视之。余复过此,将问其安否。

(节选自苏轼《石菖蒲赞》)

【注】 昌阳:《名医别录》认为昌阳和菖蒲是两种不同的植物。

1.下列各组句子中,加粗词语意义不相同的一项是( )

A.濯去泥土

? ? ? 濯清涟而不妖(《爱莲说》)

B.乃以遗九江道士胡洞微

? ? ??是以先帝简拔以遗陛下(《出师表》)

C.既非昌阳之所能及

? ? ??及郡下(《桃花源记》)

D.置盆中

? ? ??且焉置土石(《愚公移山》)

2.下列句中“之”的意义和用法与例句相同的一项是( )

例:以石盆养之

A.两狼之并驱如故(《狼》)

B.已而之细柳军(《周亚夫军细柳》)

C.山川之美,古来共谈(《答谢中书书》)

D.公与之乘(《曹刿论战》)

3.断句题

余游慈湖山中

4.用现代汉语翻译下面句子。

? ? ? ??苍然于几案间。

5.请简要概括石菖蒲的特点,并揣摩作者对石菖蒲的情感。

参考答案

1.下列各组句子中,加粗词语意义不相同的一项是( C )

A.濯去泥土

? ? ? 濯清涟而不妖(《爱莲说》)

B.乃以遗九江道士胡洞微

? ? ??是以先帝简拔以遗陛下(《出师表》)

C.既非昌阳之所能及

? ? ??及郡下(《桃花源记》)

D.置盆中

? ? ??且焉置土石(《愚公移山》)

本题考查文言实词意思的辨析。C项,比得上/到。A项,两个“濯”都是“洗”的意思;B项,两个“遗”都是“给予,馈赠”的意思;D项,两个“置”都是“放置,安放”的意思。

2.下列句中“之”的意义和用法与例句相同的一项是( D )

例:以石盆养之

A.两狼之并驱如故(《狼》)

B.已而之细柳军(《周亚夫军细柳》)

C.山川之美,古来共谈(《答谢中书书》)

D.公与之乘(《曹刿论战》)

本题考查文言虚词的意义和用法的辨析。例句中的“之”是第三人称代词,“它”的意思。A项,助词,用于主语和谓语之间,取消句子的独立性;B项,动词,到,往;C项,助词,相当于“的”;D项,第三人称代词。

3.断句:余/游慈湖山中

4.用现代汉语翻译下面句子。

? ? ? ??苍然于几案间。

在桌子间显示着苍翠的颜色。

5.请简要概括石菖蒲的特点,并揣摩作者对石菖蒲的情感。

生命力强,忍寒苦,安淡泊;易养且能入药。情感:怜爱赞美。

【参考译文】

凡是生长在石头上的草木,必须有一些土来附着它的根部,如石韦、石斛之类的植物,虽然不凭借土而生,但是离开它原来生长的地方,就会枯萎而死。只有石菖蒲(不一样,将它)和石块一并取下来,洗去泥土,用清水浸没,放置在盆中,可几十年不枯萎。虽然不是很茂盛,但是枝叶坚挺瘦劲,根须相连,在桌子间显示着苍翠的颜色,时间越久,心里越加欢喜。它使人体魄轻盈、延年益寿的功效,已经不是昌阳所能比得上的。至于能忍受苦寒,安于淡泊,与清泉白石为伍,不凭借泥土而能生长,这难道是昌阳所能相比的吗?我在慈湖山中游玩时,得到几株(石菖蒲),用石盆养着,放在船上,中间放着带有花纹的石子,石英,灿烂芬芳,心中甚是喜爱。只是担心陆路行走不能将其携带到去处,就把它给予九江道士胡洞微,让他好好照看它。我再经过这里的时候,再问问它是否安然无恙。

商鞅治秦

卫鞅亡(逃出)魏入秦,孝公(指秦孝公)以为相,封之以商(古地名,在今陕西境内),号曰商君。商君治秦,法令至行(大大地推行),公平无私,罚不讳(huì,回避)强大,赏不私(偏袒)亲近。法及太子(太子犯法).黥(qíng,一种刑罚,在脸上刺字)劓(yì,一种刑罚,割鼻子)其傅(老师)。期年(满一年)之后,道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯(指其他国家)畏惧。然刻深寡恩(对百姓刻薄少恩惠),特以强服之耳。(选自《战国策》)

?

【文言知识】

特……耳。这是文言中的固定句式,相当于“只不过……罢了”。“特以强服之耳”,意为只不过用强制的手段使百姓服从罢了。又,“特与之戏耳”,意为只不过跟他开个玩笑罢了。

?

【文化常识】

商鞅治秦,严刑峻法,即使太子犯法也要惩处,但他考虑到太子是君位的继承人,便惩处了太子的老师——在脸上刺字及割掉鼻子,这样一来,谁还敢犯法?他制订了“连坐”法,即一人犯罪,左邻右舍也要惩处,理由是左邻右舍有互相监督的责任,这就冤枉了很多无辜者。社会虽然太平了,但百姓的日子很难熬。

?

【练习】

1.在“孝公以为相”中,“以”字之后省略了????????,这句话翻译为:????????。

2.从这段文字看,商鞅治秦成功在哪里?缺点在哪里?

答案:

1.之????秦孝公任命他为国相

2.成功之处为严格执法,使得国富民强;缺点是苛酷。

?

译文:

商鞅逃出魏国进入秦国,秦孝公让他当丞相,并把商地分封给他,号称商君。商君治理秦国,法令一到就要执行,而且公平无私。处罚时,不回避有权势的人;论功行赏时,不偏袒自己的亲信。太子犯法,就在他的老师脸上刺字并割掉鼻子。一年之后,没人拾取别人丢在路上的东西,也无人敢(随意)谋取非分的财物。武器装备大大增强,其他国家都害怕(它了)。但是对百姓刻薄恩惠少,只是用强硬的办法来使人顺服他罢了。