第二章 孟德尔规律

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

第二章

孟德尔遗传规律

孟德尔

格里高·孟德尔(1822-1884)

奥匈帝国布隆地方的神甫,

1658-1865期间以碗豆

为材料进行遗传学研究,

发现生物遗传的分离规律

和自由组合规律。

豌豆作为遗传学研究材料的优点

1 有明显、稳定而可区分的遗传性状。

2 为严格自花授粉的植物,自然品种即是

纯种,而且不会因自然杂交而干扰试验

结果。

3 花大,实验操作比较方便。

4 成熟后种子留在荚果中,便于结果的统

计。

第一节 分离规律

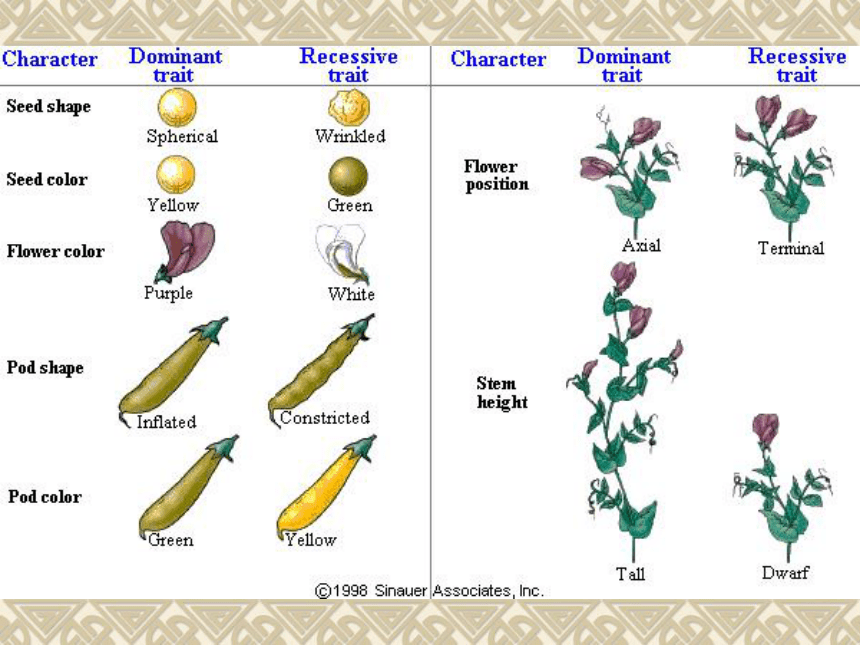

一 显隐性现象

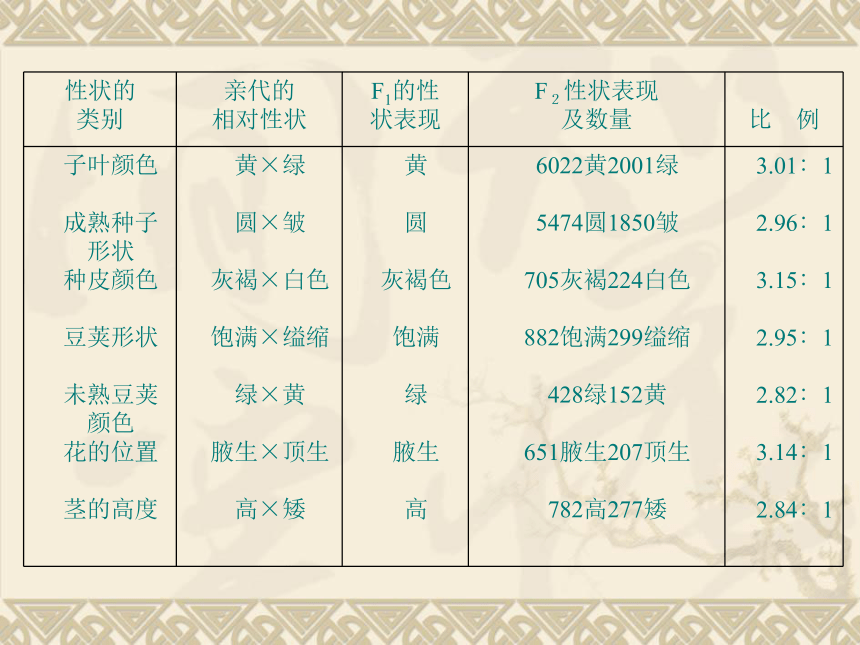

(孟德尔研究的七对性状及其显隐性表现)

二 分离现象

(F2的分离结果和实际分离比例)

分离现象的解释

(孟德尔为解释分离现象而做的五条假设)

孟德尔假设的验证

(测交法,自交法,花粉直感法)

性状的

类别 亲代的

相对性状 F1的性

状表现 F2性状表现

及数量

比 例

子叶颜色

成熟种子

形状

种皮颜色

豆荚形状

未熟豆荚

颜色

花的位置

茎的高度 黄×绿

圆×皱

灰褐×白色

饱满×缢缩

绿×黄

腋生×顶生

高×矮 黄

圆

灰褐色

饱满

绿

腋生

高 6022黄2001绿

5474圆1850皱

705灰褐224白色

882饱满299缢缩

428绿152黄

651腋生207顶生

782高277矮 3.01∶1

2.96∶1

3.15∶1

2.95∶1

2.82∶1

3.14∶1

2.84∶1

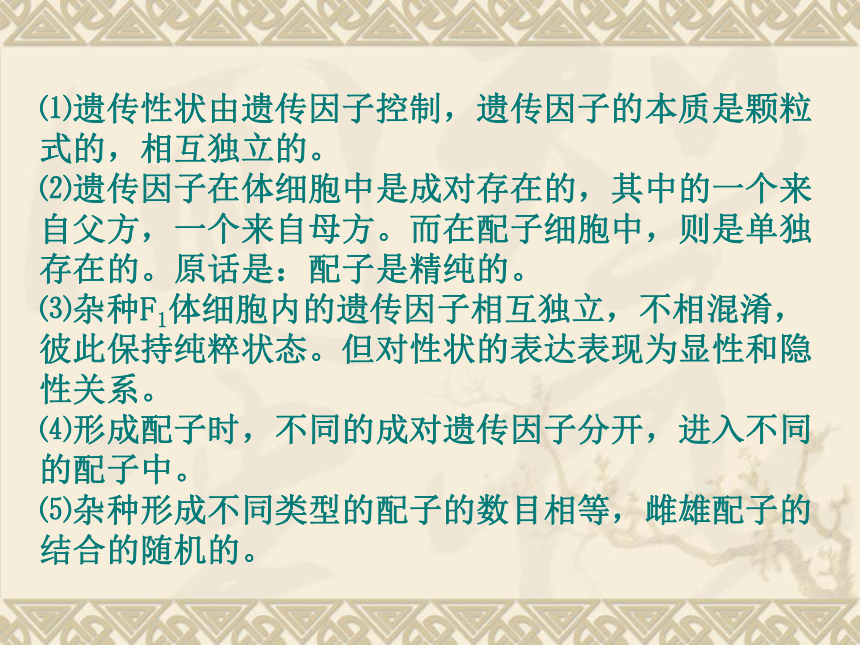

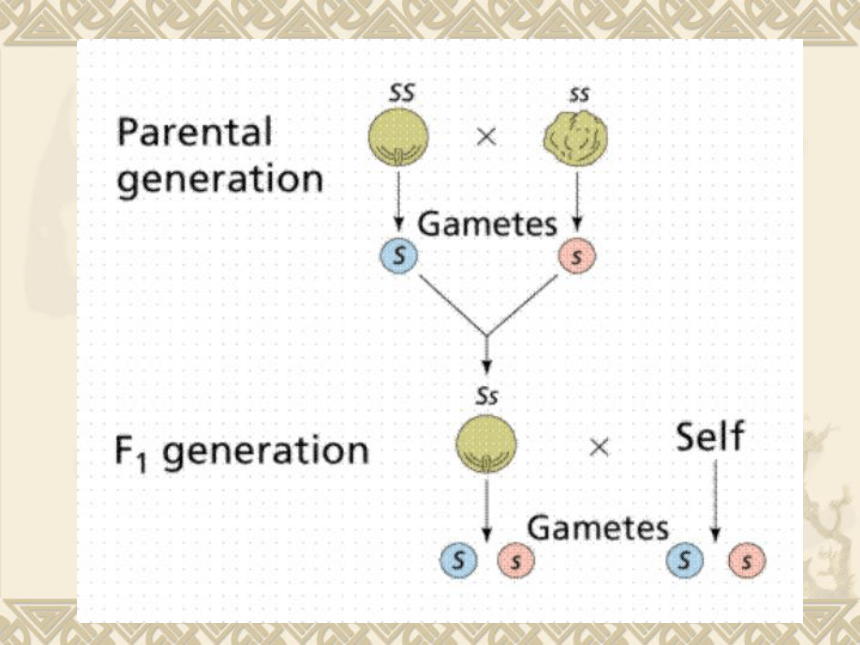

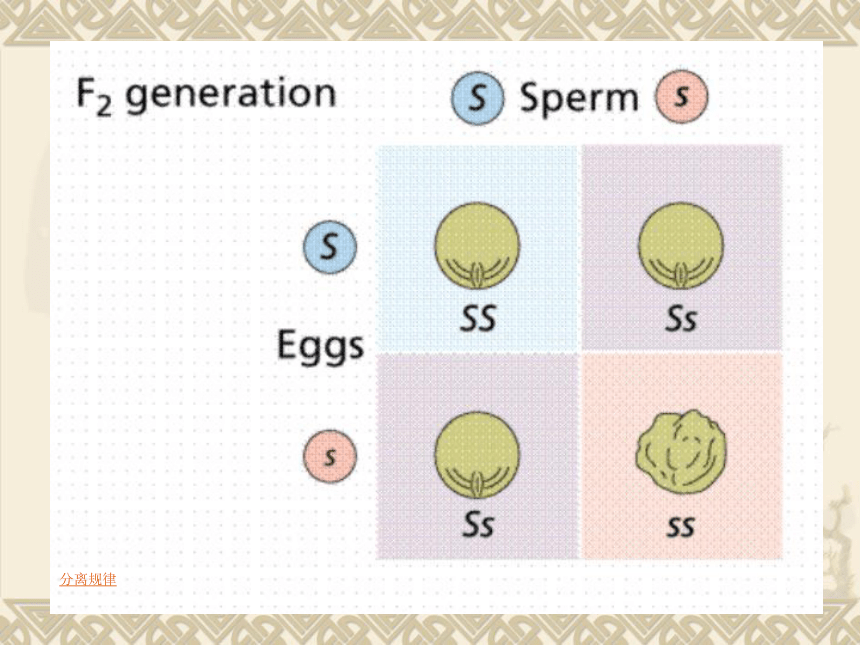

⑴遗传性状由遗传因子控制,遗传因子的本质是颗粒式的,相互独立的。

⑵遗传因子在体细胞中是成对存在的,其中的一个来自父方,一个来自母方。而在配子细胞中,则是单独存在的。原话是:配子是精纯的。

⑶杂种F1体细胞内的遗传因子相互独立,不相混淆,彼此保持纯粹状态。但对性状的表达表现为显性和隐性关系。

⑷形成配子时,不同的成对遗传因子分开,进入不同的配子中。

⑸杂种形成不同类型的配子的数目相等,雌雄配子的结合的随机的。

分离规律

分离规律的验证

测交法:杂合F1和隐性亲本相交配,预期可得到1∶1的分离比。

自交法:将具有显性性状的个体自交,其中1/3的后代不会分离,2/3的后代会分离 。

花粉直感法:和花粉有关的性状,可在当代的花粉中直接表现出来,所以可直接在花粉中观察到杂合体基因在配子中的分离现象。

分离规律的一些重要概念

⑴等位基因 指同源染色体上占据相同位点的基因,通常控制同一对相对性状的两种不同表现。

⑵表现型 具有一定遗传型的个体所表现的所有生理特性和形态特性的总和。但在一般情况下,人们只是把研究或讨论涉及的性状表现的总和叫做表现型。简称表型。一般用文字描述,如红花和白花之类。

⑶基因型 生物体内在的遗传基因组成的总称,一般情况下也就是把研究或讨论涉及的基因构成称为基因型。一般用符号表示,如CC或Cc之类,其中大写字母表示控制显性性状的基因,叫做显性基因;小写字母则表示隐性基因。

⑷纯合体 相对于基因型而言,同源染色体上同一个位点上的两个基因成员完全相同,都是显性基因或都是隐性基因,如CC和cc。有时也叫做纯合子。

⑸杂合体 相对于基因型而言,同源染色体上同一个位点上的两个基因成员不同,一般由一个显性基因和一个隐性基因构成,如Cc。

孟德尔分离比得以实现的条件

⑴F1所形成的两种配子数量相等,而且生活力相同。

⑵不同基因型的F1配子结合的机会相等,也就是交配和受精都是随机的。

⑶三种基因型的F2个体到观察性状表现时的存活率相等。

⑷显性必须完全。

第二节 自由组合规律

豌豆遗传的自由组合现象

(黄圆绿皱分离现象)

自由组合现象的解释

(非等位基因在形成配子时,其组合是随机的)

自由组合规律的验证(测交法)

四 自由组合规律的推广

自由组合规律的验证

F1黄圆YyRr × 绿皱yyrr

配子 YR Yr yR yr yr

测

交

后

代 预期

结

果 基因型

表现型

分离比 YyRr Yyrr yyRr yyrr

黄圆 黄皱 绿圆 绿皱

1 ∶ 1 ∶ 1 ∶ 1

实际

结果 YyRr×yyrr

yyrr×YyRr 31 27 26 26

24 22 25 26

自由组合规律的推广

F2基因对数 配子类型数 F1配子组合数 F2基因型数 F2表现型数 分离比

1

2

3

4

…

n 21

22

23

24

…

2n 41

42

43

44

…

4n 31

32

33

34

…

3n 21

22

23

24

…

2n (3∶1)1

(3∶1)2

(3∶1)3

(3∶1)4

…

(3∶1)n

棋盘法

3A

3B

1b

3C

1c

3C

1c

27ABC

9ABc

9AbC

3Abc

1a

3B

1b

3C

1c

3C

1c

9aBC

3aBc

3abC

1abc

分支法

1AA

1BB

2Bb

1bb

1CC

2Cc

1cc

1CC

2Cc

1cc

1CC

2Cc

1cc

1AABBCC

2AABBCc

1AABBcc

2AABbCC

4AABbCc

2AABbcc

1AAbbCC

2AAbbCc

1AAbbcc

基因型分支法

2Aa

1BB

2Bb

1bb

1CC

2Cc

1cc

1CC

2Cc

1cc

1CC

2Cc

1cc

2AaBBCC

4AaBBCc

2AaBBcc

4AaBbCC

8AaBbCc

4AaBbcc

2AabbCC

4Aabbcc

2Aabbcc

1aa

1BB

2Bb

1bb

1CC

2Cc

1cc

1CC

2Cc

1cc

1CC

2Cc

1cc

1aaBBCC

2aaBBCc

1aaBBcc

2aaBbCC

4aaBbCc

1aaBbcc

1aabbCC

2aabbCc

1aabbcc

第二章

孟德尔遗传规律

孟德尔

格里高·孟德尔(1822-1884)

奥匈帝国布隆地方的神甫,

1658-1865期间以碗豆

为材料进行遗传学研究,

发现生物遗传的分离规律

和自由组合规律。

豌豆作为遗传学研究材料的优点

1 有明显、稳定而可区分的遗传性状。

2 为严格自花授粉的植物,自然品种即是

纯种,而且不会因自然杂交而干扰试验

结果。

3 花大,实验操作比较方便。

4 成熟后种子留在荚果中,便于结果的统

计。

第一节 分离规律

一 显隐性现象

(孟德尔研究的七对性状及其显隐性表现)

二 分离现象

(F2的分离结果和实际分离比例)

分离现象的解释

(孟德尔为解释分离现象而做的五条假设)

孟德尔假设的验证

(测交法,自交法,花粉直感法)

性状的

类别 亲代的

相对性状 F1的性

状表现 F2性状表现

及数量

比 例

子叶颜色

成熟种子

形状

种皮颜色

豆荚形状

未熟豆荚

颜色

花的位置

茎的高度 黄×绿

圆×皱

灰褐×白色

饱满×缢缩

绿×黄

腋生×顶生

高×矮 黄

圆

灰褐色

饱满

绿

腋生

高 6022黄2001绿

5474圆1850皱

705灰褐224白色

882饱满299缢缩

428绿152黄

651腋生207顶生

782高277矮 3.01∶1

2.96∶1

3.15∶1

2.95∶1

2.82∶1

3.14∶1

2.84∶1

⑴遗传性状由遗传因子控制,遗传因子的本质是颗粒式的,相互独立的。

⑵遗传因子在体细胞中是成对存在的,其中的一个来自父方,一个来自母方。而在配子细胞中,则是单独存在的。原话是:配子是精纯的。

⑶杂种F1体细胞内的遗传因子相互独立,不相混淆,彼此保持纯粹状态。但对性状的表达表现为显性和隐性关系。

⑷形成配子时,不同的成对遗传因子分开,进入不同的配子中。

⑸杂种形成不同类型的配子的数目相等,雌雄配子的结合的随机的。

分离规律

分离规律的验证

测交法:杂合F1和隐性亲本相交配,预期可得到1∶1的分离比。

自交法:将具有显性性状的个体自交,其中1/3的后代不会分离,2/3的后代会分离 。

花粉直感法:和花粉有关的性状,可在当代的花粉中直接表现出来,所以可直接在花粉中观察到杂合体基因在配子中的分离现象。

分离规律的一些重要概念

⑴等位基因 指同源染色体上占据相同位点的基因,通常控制同一对相对性状的两种不同表现。

⑵表现型 具有一定遗传型的个体所表现的所有生理特性和形态特性的总和。但在一般情况下,人们只是把研究或讨论涉及的性状表现的总和叫做表现型。简称表型。一般用文字描述,如红花和白花之类。

⑶基因型 生物体内在的遗传基因组成的总称,一般情况下也就是把研究或讨论涉及的基因构成称为基因型。一般用符号表示,如CC或Cc之类,其中大写字母表示控制显性性状的基因,叫做显性基因;小写字母则表示隐性基因。

⑷纯合体 相对于基因型而言,同源染色体上同一个位点上的两个基因成员完全相同,都是显性基因或都是隐性基因,如CC和cc。有时也叫做纯合子。

⑸杂合体 相对于基因型而言,同源染色体上同一个位点上的两个基因成员不同,一般由一个显性基因和一个隐性基因构成,如Cc。

孟德尔分离比得以实现的条件

⑴F1所形成的两种配子数量相等,而且生活力相同。

⑵不同基因型的F1配子结合的机会相等,也就是交配和受精都是随机的。

⑶三种基因型的F2个体到观察性状表现时的存活率相等。

⑷显性必须完全。

第二节 自由组合规律

豌豆遗传的自由组合现象

(黄圆绿皱分离现象)

自由组合现象的解释

(非等位基因在形成配子时,其组合是随机的)

自由组合规律的验证(测交法)

四 自由组合规律的推广

自由组合规律的验证

F1黄圆YyRr × 绿皱yyrr

配子 YR Yr yR yr yr

测

交

后

代 预期

结

果 基因型

表现型

分离比 YyRr Yyrr yyRr yyrr

黄圆 黄皱 绿圆 绿皱

1 ∶ 1 ∶ 1 ∶ 1

实际

结果 YyRr×yyrr

yyrr×YyRr 31 27 26 26

24 22 25 26

自由组合规律的推广

F2基因对数 配子类型数 F1配子组合数 F2基因型数 F2表现型数 分离比

1

2

3

4

…

n 21

22

23

24

…

2n 41

42

43

44

…

4n 31

32

33

34

…

3n 21

22

23

24

…

2n (3∶1)1

(3∶1)2

(3∶1)3

(3∶1)4

…

(3∶1)n

棋盘法

3A

3B

1b

3C

1c

3C

1c

27ABC

9ABc

9AbC

3Abc

1a

3B

1b

3C

1c

3C

1c

9aBC

3aBc

3abC

1abc

分支法

1AA

1BB

2Bb

1bb

1CC

2Cc

1cc

1CC

2Cc

1cc

1CC

2Cc

1cc

1AABBCC

2AABBCc

1AABBcc

2AABbCC

4AABbCc

2AABbcc

1AAbbCC

2AAbbCc

1AAbbcc

基因型分支法

2Aa

1BB

2Bb

1bb

1CC

2Cc

1cc

1CC

2Cc

1cc

1CC

2Cc

1cc

2AaBBCC

4AaBBCc

2AaBBcc

4AaBbCC

8AaBbCc

4AaBbcc

2AabbCC

4Aabbcc

2Aabbcc

1aa

1BB

2Bb

1bb

1CC

2Cc

1cc

1CC

2Cc

1cc

1CC

2Cc

1cc

1aaBBCC

2aaBBCc

1aaBBcc

2aaBbCC

4aaBbCc

1aaBbcc

1aabbCC

2aabbCc

1aabbcc

同课章节目录

- 前言

- 第一章 孟德尔定律

- 第一节 分离定律

- 第二节 自由组合定律

- 第二章 染色体与遗传

- 第一节 减数分裂中的染色体行为

- 第二节 遗传的染色体学说

- 第三节 性染色体与伴性遗传

- 第三章 遗传的分子基础

- 第一节 核酸是遗传物质的证据

- 第二节 DNA的分子结构和特点

- 第三节 遗传信息的传递

- 第四节 遗传信息的表达—-RNA和蛋白质的合成

- 第四章 生物的变异

- 第一节 生物变异的来源

- 第二节 生物变异在生产上的应用

- 第五章 生物的进化

- 第一节 生物的多样性、统一性和进化

- 第二节 进化性变化是怎样发生的

- 第三节 探索生物进化的历史

- 第六章 遗传与人类健康

- 第一节 人类遗传病的主要类型

- 第二节 遗传咨询与优生

- 第三节 基因治疗和人类基因组计划

- 第四节 遗传病与人类未来