粤教版八年级上册物理 3.6探究凸透镜成像规律 教案

文档属性

| 名称 | 粤教版八年级上册物理 3.6探究凸透镜成像规律 教案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 188.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪粤版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-12-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课题 《探究凸透镜成像规律》

教材 分析 本节内容是本章的核心,它是在学生对生活中常用的透镜及其成像情况,获得丰富、具体的感性认识的基础上,带着问题,用探究的方法研究的内容。本节的主要内容,就是让学生通过科学探究的活动,找出凸透镜成像的规律。使学生在全过程中自主研究,体验科学探究的全过程,从而培养科学研究方法,得出清晰的凸透镜成像规律。同时还培养了学生的发现问题、解决问题、分析归纳、动手、创造等多方面能力,以及培养了对科学的求知欲,乐于探究的科学态度。

教 学

点 重点 凸透镜成像的规律及应用;近视眼与远视眼的成因及矫正;常见光学仪器的原理。

难点 凸透镜成像规律的探究;凸透镜成像中像的虚实、大小及物距、像距的变化问题。

能力点

培养学生的科学素养:通过观察教材图3-47实验现象和图3-50现象提出恰当的猜想和假设的能力;通过透镜与影象的学习使学生形成将所学知识应用与生活实际的意识。

外延点

凸透镜成像的实验中①物体靠近透镜时,光屏怎样移动才能使像更清晰 ②透镜遮住一部分,成像情况的变化 ③成虚象时,物体逐渐远离透镜,像的大小的变化. 通过实验现象形成对“随物距变化时,像的大小、像距大小的变化规律”的认识。

教学目标 知识与技能 知道凸透镜成放大像与缩小像、正立像与倒立像、实像与虚像等的条件。

2、知道放大镜成像的规律及特点。

3、了解眼睛的构造和眼睛视物的基本原理,了解近视、远视的成因及矫正的方法。

4、了解照相机、显微镜、望远镜的工作原理.

过程与方法 1、设计探究凸透镜成像规律的实验,完成探究的全过程,学习用控制变量法来安排操作步骤。

2、能利用所学的有关透镜的知识实际制作一些光学仪器,如小照相机、望远镜等。

情感态度与价值观 1、通过实验探究,体验参与的快乐和成功喜悦,并有助于养成积极主动地与人交流合作的习惯。

2、通过小制作培养学生将所学知识运用于实际的愿望。

课时分配 《探究凸透镜成像规律》 4课时

《透镜与影像》 3课时

教 学 设 计 个人创新

? 生:一开始我移动凸透镜看到课本上的字一起放大,再移动,小口径的凸透镜里的像是放大、倒立的,而大口径的凸透镜里的像仍然是放大、正立的。

??? 师:你认为这是什么原因使你看到这样的现象?

??? 生:这可能与凸透镜的焦距有关。

??? 师:很好!凸透镜成大小、虚实、正倒不同的像,其原因可能是与凸透镜的焦距有关,还可能与凸透镜到物体的距离有关。实际上物体到透镜中心的距离叫做物距(u),有了这些猜想之后你应该怎么办?(做实验)

(三)制定实验计划

师:在制定计划之前先给大家介绍一下实验室常用来研究凸透镜成像的仪器——光具座。(教师介绍光具座)

??? 师:在使用光具座时,像的位置和光屏的位置具有不同含义。如果光屏上能得到特别清晰的像,这时光屏的位置就是像的位置。像到透镜中心的距离叫做像距(v)。

??? 师:请同学们用点燃的蜡烛作为成像的物体,自行选择其他实验器材,制定实验计划。集体的力量是巨大的,请同学们在小组内积极地讨论、研究方案。

(学生活动)

??? 师:请同学们汇报自己设计的方案计划。

??? 生1:先选器材,光具座、凸透镜、蜡烛、光屏;再点燃蜡烛,让它经凸透镜成放大、缩小、等大的像,量出物距和像距;用不同焦距的凸透镜重复实验,分析焦距与成像的关系。

生2:把凸透镜固定,将点燃的蜡烛放在不同的位置,量出物距,试试看得到的像是怎样的情况(大小、位置、正倒),也要记录像距;用不同焦距的凸透镜重复做。

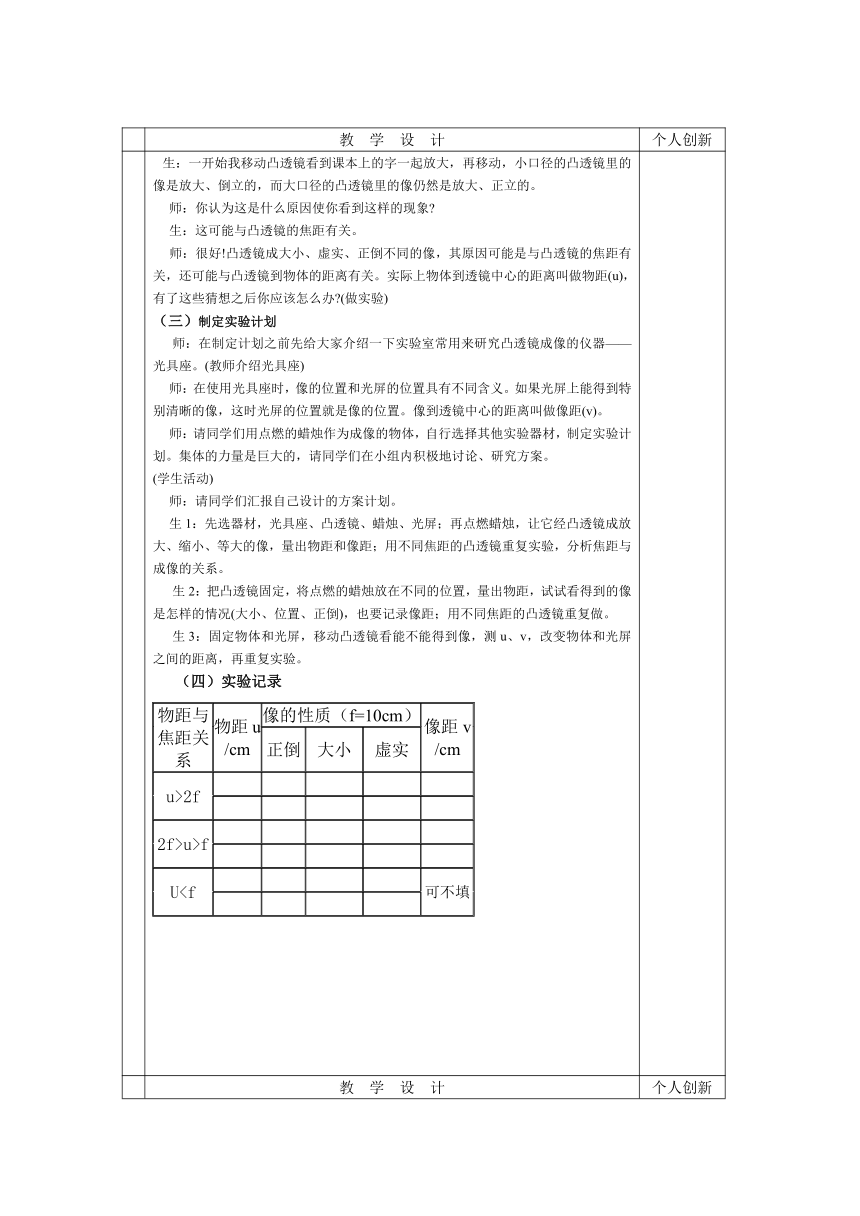

物距与焦距关系

物距u

/cm

像的性质(f=10cm)

像距v

/cm

正倒

大小

虚实

u>2f

?

?

?

?

2f>u>f

?

?

?

?

U可不填

?

?

?

生3:固定物体和光屏,移动凸透镜看能不能得到像,测u、v,改变物体和光屏之间的距离,再重复实验。

(四)实验记录

教 学 设 计 个人创新

第二课时 实验探究凸透镜成像规律

本节课为学生实验课

一、检查并装配器材

各组同学对照实验报告检查桌面的器材,了解器材的作用,了解光具座的用法。将蜡烛、凸透镜、光屏依次安放在光具座上。

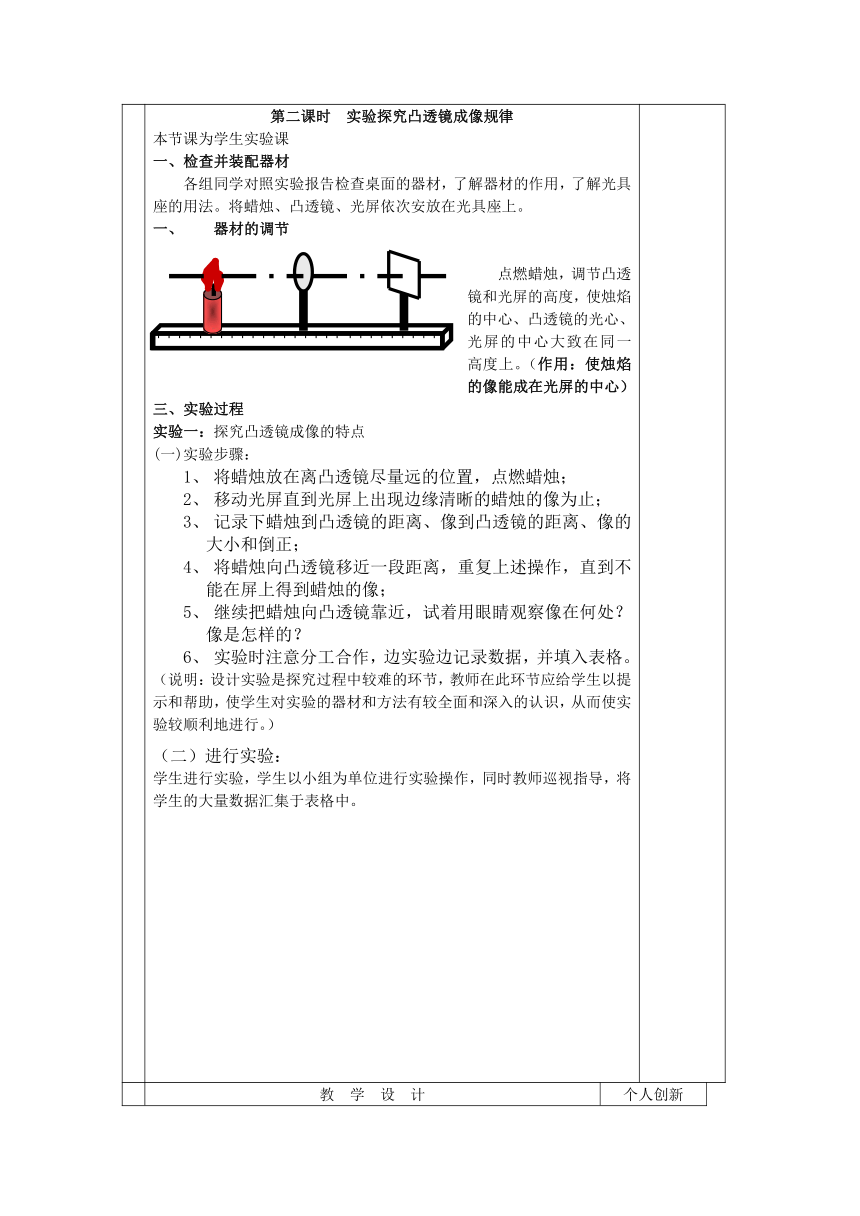

器材的调节

点燃蜡烛,调节凸透镜和光屏的高度,使烛焰的中心、凸透镜的光心、光屏的中心大致在同一高度上。(作用:使烛焰的像能成在光屏的中心)

三、实验过程

实验一:探究凸透镜成像的特点

(一)实验步骤:

将蜡烛放在离凸透镜尽量远的位置,点燃蜡烛;

移动光屏直到光屏上出现边缘清晰的蜡烛的像为止;

记录下蜡烛到凸透镜的距离、像到凸透镜的距离、像的大小和倒正;

将蜡烛向凸透镜移近一段距离,重复上述操作,直到不能在屏上得到蜡烛的像;

继续把蜡烛向凸透镜靠近,试着用眼睛观察像在何处?像是怎样的?

实验时注意分工合作,边实验边记录数据,并填入表格。

(说明:设计实验是探究过程中较难的环节,教师在此环节应给学生以提示和帮助,使学生对实验的器材和方法有较全面和深入的认识,从而使实验较顺利地进行。)

(二)进行实验:

学生进行实验,学生以小组为单位进行实验操作,同时教师巡视指导,将学生的大量数据汇集于表格中。

教 学 设 计 个人创新

物体到凸透镜的距离(u/cm)

像到凸透镜的距离(v/cm)

像 的 大 小

像 的 倒 正

记录表格:

(三)分析论证

师:我们从实验中获得了许多数据,请同学们根据成像的情况对数据进行分类;

生:根据成像的情况,数据可分为三类:一、倒立、缩小的像;二、倒立、放大的像;三、正立、放大的像。

师:成倒立缩小的像的规律是什么?

生:学生讨论分析数据的特点并得出结论(若学生找不到2倍焦距这个分界点,教师可提示)。物体到凸透镜的距离大于2倍焦距成倒立的缩小的像。(板书结论。)

师:成倒立放大的像的规律是什么?

生:讨论分析得出结论:物体到凸透镜的距离在2倍焦距和焦距之间成倒立放大的像。(板书结论)

师:成正立、放大的像的规律是什么?

生:讨论分析得出结论:物体到凸透镜的距离小于焦距时成正立放大的像。

(说明:对数据首先进行分类可以降低分析论证的难度,分析论证由学生讨论交流得出既体现了学生的主体地位,又培养了学生的归纳、分析和概括的能力。)

实验二:凸透镜所成像的大小、虚实变化与物距的关系

请你进一步猜测并根据上面探究所得资料进行分析,在什么情况下凸透镜成实像?在什么情况下成虚像?

生:讨论并回答,当物体到凸透镜的距离大

教 学 设 计 个人创新

第三课时 典型例题讲评

例1:有A、B、C三块凸透镜,现测试它们的焦距范围。测试时各凸透镜和烛焰的距离均保持10cm不变。结果烛焰通过三块凸透镜所成的像分别如下表所示:

凸透镜

像的性质

A

倒立

放大

实象

B

倒立

缩小

实象

C

正立

放大

虚象

那么,A、B、C三块凸透镜的焦距范围各是多少?

解答:三种情况下的物距u都是10cm。

对A凸透镜而言,因成倒立放大的实象,可知2fA>u> fA,由此可知,2fA>10cm> fA 得10cm> fA>5cm。

对B凸透镜而言,因成倒立缩小的实象,可知u> 2fB,由此可知,10cm> fB 得 fB<5cm

对C凸透镜而言,因成正立放大的实象,可知u10cm

例2:当物距为20厘米时,经透镜得到倒立放大的实像,当物距变为10厘米时,像一定是( )

A.放大的虚像

B.放大的实像

C.缩小的虚像

D.缩小的实像

分析与解答: 根据凸透镜成像规律可知,当物距小于2倍焦距而大于1倍焦距时,凸透镜可成倒立放大的实像,故可知该凸透镜的焦距应满足:10厘米<f<20厘米.

当物距变为10厘米时,即物距小于焦距时,由凸透镜成像规律可知,应是正立、放大的虚像.

即应选A

例3:有一焦距为10 cm的凸透镜,将物体从离凸透镜30 cm处沿主光轴移到距透镜20 cm处,这个过程中所成的像( )。

A.始终是正立、放大的实像

教 学 设 计 个人创新

B.始终是倒立、放大的实像

C.离透镜越来越远,像变大

D.离透镜越来越近,像变小

解析:由凸透镜成像规律可知,当物距在2倍焦点以外运动时,所成的像始终为倒立、缩小的实像,但物距越小,像越大,像距越大。

答案:C

例4:在“研究凸透镜成像”的实验中,在光屏上已经得到烛焰倒立放大的像,此时如用一块圆形黑纸片糊在凸透镜的正中间一小部分,如图1所示,那么光屏上所成的像( )。

A.像没有了 B.像中间部分看不见了

C.像比原来暗了 D.像没有任何变化

解析:根据凸透镜成像的原理,如图2可知,凸透镜成实像是由于物体反射的光经凸透镜两次折射后会聚于透镜另一侧的一点,这一点就是物体的像点。当用一块圆形黑纸片糊在凸透镜的正中间一小部分时,物体反射的光有一部分被挡住,但其他大部分光照样会透过凸透镜会聚于像点,因此像点会比原来暗一些。

答案:C。

例5:一物体放在凸透镜前从很远处匀速靠近凸透镜,至透镜焦点处,像运动的速度应该是( )。

A.始终与物体的运动速度相同

B.先小于物体运动的速度,后来又大于物体运动的速度

C.先大于物体运动的速度,后来又小于物体运动的速度

D.始终大于物体运动的速度

教材 分析 本节内容是本章的核心,它是在学生对生活中常用的透镜及其成像情况,获得丰富、具体的感性认识的基础上,带着问题,用探究的方法研究的内容。本节的主要内容,就是让学生通过科学探究的活动,找出凸透镜成像的规律。使学生在全过程中自主研究,体验科学探究的全过程,从而培养科学研究方法,得出清晰的凸透镜成像规律。同时还培养了学生的发现问题、解决问题、分析归纳、动手、创造等多方面能力,以及培养了对科学的求知欲,乐于探究的科学态度。

教 学

点 重点 凸透镜成像的规律及应用;近视眼与远视眼的成因及矫正;常见光学仪器的原理。

难点 凸透镜成像规律的探究;凸透镜成像中像的虚实、大小及物距、像距的变化问题。

能力点

培养学生的科学素养:通过观察教材图3-47实验现象和图3-50现象提出恰当的猜想和假设的能力;通过透镜与影象的学习使学生形成将所学知识应用与生活实际的意识。

外延点

凸透镜成像的实验中①物体靠近透镜时,光屏怎样移动才能使像更清晰 ②透镜遮住一部分,成像情况的变化 ③成虚象时,物体逐渐远离透镜,像的大小的变化. 通过实验现象形成对“随物距变化时,像的大小、像距大小的变化规律”的认识。

教学目标 知识与技能 知道凸透镜成放大像与缩小像、正立像与倒立像、实像与虚像等的条件。

2、知道放大镜成像的规律及特点。

3、了解眼睛的构造和眼睛视物的基本原理,了解近视、远视的成因及矫正的方法。

4、了解照相机、显微镜、望远镜的工作原理.

过程与方法 1、设计探究凸透镜成像规律的实验,完成探究的全过程,学习用控制变量法来安排操作步骤。

2、能利用所学的有关透镜的知识实际制作一些光学仪器,如小照相机、望远镜等。

情感态度与价值观 1、通过实验探究,体验参与的快乐和成功喜悦,并有助于养成积极主动地与人交流合作的习惯。

2、通过小制作培养学生将所学知识运用于实际的愿望。

课时分配 《探究凸透镜成像规律》 4课时

《透镜与影像》 3课时

教 学 设 计 个人创新

? 生:一开始我移动凸透镜看到课本上的字一起放大,再移动,小口径的凸透镜里的像是放大、倒立的,而大口径的凸透镜里的像仍然是放大、正立的。

??? 师:你认为这是什么原因使你看到这样的现象?

??? 生:这可能与凸透镜的焦距有关。

??? 师:很好!凸透镜成大小、虚实、正倒不同的像,其原因可能是与凸透镜的焦距有关,还可能与凸透镜到物体的距离有关。实际上物体到透镜中心的距离叫做物距(u),有了这些猜想之后你应该怎么办?(做实验)

(三)制定实验计划

师:在制定计划之前先给大家介绍一下实验室常用来研究凸透镜成像的仪器——光具座。(教师介绍光具座)

??? 师:在使用光具座时,像的位置和光屏的位置具有不同含义。如果光屏上能得到特别清晰的像,这时光屏的位置就是像的位置。像到透镜中心的距离叫做像距(v)。

??? 师:请同学们用点燃的蜡烛作为成像的物体,自行选择其他实验器材,制定实验计划。集体的力量是巨大的,请同学们在小组内积极地讨论、研究方案。

(学生活动)

??? 师:请同学们汇报自己设计的方案计划。

??? 生1:先选器材,光具座、凸透镜、蜡烛、光屏;再点燃蜡烛,让它经凸透镜成放大、缩小、等大的像,量出物距和像距;用不同焦距的凸透镜重复实验,分析焦距与成像的关系。

生2:把凸透镜固定,将点燃的蜡烛放在不同的位置,量出物距,试试看得到的像是怎样的情况(大小、位置、正倒),也要记录像距;用不同焦距的凸透镜重复做。

物距与焦距关系

物距u

/cm

像的性质(f=10cm)

像距v

/cm

正倒

大小

虚实

u>2f

?

?

?

?

2f>u>f

?

?

?

?

U

?

?

?

生3:固定物体和光屏,移动凸透镜看能不能得到像,测u、v,改变物体和光屏之间的距离,再重复实验。

(四)实验记录

教 学 设 计 个人创新

第二课时 实验探究凸透镜成像规律

本节课为学生实验课

一、检查并装配器材

各组同学对照实验报告检查桌面的器材,了解器材的作用,了解光具座的用法。将蜡烛、凸透镜、光屏依次安放在光具座上。

器材的调节

点燃蜡烛,调节凸透镜和光屏的高度,使烛焰的中心、凸透镜的光心、光屏的中心大致在同一高度上。(作用:使烛焰的像能成在光屏的中心)

三、实验过程

实验一:探究凸透镜成像的特点

(一)实验步骤:

将蜡烛放在离凸透镜尽量远的位置,点燃蜡烛;

移动光屏直到光屏上出现边缘清晰的蜡烛的像为止;

记录下蜡烛到凸透镜的距离、像到凸透镜的距离、像的大小和倒正;

将蜡烛向凸透镜移近一段距离,重复上述操作,直到不能在屏上得到蜡烛的像;

继续把蜡烛向凸透镜靠近,试着用眼睛观察像在何处?像是怎样的?

实验时注意分工合作,边实验边记录数据,并填入表格。

(说明:设计实验是探究过程中较难的环节,教师在此环节应给学生以提示和帮助,使学生对实验的器材和方法有较全面和深入的认识,从而使实验较顺利地进行。)

(二)进行实验:

学生进行实验,学生以小组为单位进行实验操作,同时教师巡视指导,将学生的大量数据汇集于表格中。

教 学 设 计 个人创新

物体到凸透镜的距离(u/cm)

像到凸透镜的距离(v/cm)

像 的 大 小

像 的 倒 正

记录表格:

(三)分析论证

师:我们从实验中获得了许多数据,请同学们根据成像的情况对数据进行分类;

生:根据成像的情况,数据可分为三类:一、倒立、缩小的像;二、倒立、放大的像;三、正立、放大的像。

师:成倒立缩小的像的规律是什么?

生:学生讨论分析数据的特点并得出结论(若学生找不到2倍焦距这个分界点,教师可提示)。物体到凸透镜的距离大于2倍焦距成倒立的缩小的像。(板书结论。)

师:成倒立放大的像的规律是什么?

生:讨论分析得出结论:物体到凸透镜的距离在2倍焦距和焦距之间成倒立放大的像。(板书结论)

师:成正立、放大的像的规律是什么?

生:讨论分析得出结论:物体到凸透镜的距离小于焦距时成正立放大的像。

(说明:对数据首先进行分类可以降低分析论证的难度,分析论证由学生讨论交流得出既体现了学生的主体地位,又培养了学生的归纳、分析和概括的能力。)

实验二:凸透镜所成像的大小、虚实变化与物距的关系

请你进一步猜测并根据上面探究所得资料进行分析,在什么情况下凸透镜成实像?在什么情况下成虚像?

生:讨论并回答,当物体到凸透镜的距离大

教 学 设 计 个人创新

第三课时 典型例题讲评

例1:有A、B、C三块凸透镜,现测试它们的焦距范围。测试时各凸透镜和烛焰的距离均保持10cm不变。结果烛焰通过三块凸透镜所成的像分别如下表所示:

凸透镜

像的性质

A

倒立

放大

实象

B

倒立

缩小

实象

C

正立

放大

虚象

那么,A、B、C三块凸透镜的焦距范围各是多少?

解答:三种情况下的物距u都是10cm。

对A凸透镜而言,因成倒立放大的实象,可知2fA>u> fA,由此可知,2fA>10cm> fA 得10cm> fA>5cm。

对B凸透镜而言,因成倒立缩小的实象,可知u> 2fB,由此可知,10cm> fB 得 fB<5cm

对C凸透镜而言,因成正立放大的实象,可知u

例2:当物距为20厘米时,经透镜得到倒立放大的实像,当物距变为10厘米时,像一定是( )

A.放大的虚像

B.放大的实像

C.缩小的虚像

D.缩小的实像

分析与解答: 根据凸透镜成像规律可知,当物距小于2倍焦距而大于1倍焦距时,凸透镜可成倒立放大的实像,故可知该凸透镜的焦距应满足:10厘米<f<20厘米.

当物距变为10厘米时,即物距小于焦距时,由凸透镜成像规律可知,应是正立、放大的虚像.

即应选A

例3:有一焦距为10 cm的凸透镜,将物体从离凸透镜30 cm处沿主光轴移到距透镜20 cm处,这个过程中所成的像( )。

A.始终是正立、放大的实像

教 学 设 计 个人创新

B.始终是倒立、放大的实像

C.离透镜越来越远,像变大

D.离透镜越来越近,像变小

解析:由凸透镜成像规律可知,当物距在2倍焦点以外运动时,所成的像始终为倒立、缩小的实像,但物距越小,像越大,像距越大。

答案:C

例4:在“研究凸透镜成像”的实验中,在光屏上已经得到烛焰倒立放大的像,此时如用一块圆形黑纸片糊在凸透镜的正中间一小部分,如图1所示,那么光屏上所成的像( )。

A.像没有了 B.像中间部分看不见了

C.像比原来暗了 D.像没有任何变化

解析:根据凸透镜成像的原理,如图2可知,凸透镜成实像是由于物体反射的光经凸透镜两次折射后会聚于透镜另一侧的一点,这一点就是物体的像点。当用一块圆形黑纸片糊在凸透镜的正中间一小部分时,物体反射的光有一部分被挡住,但其他大部分光照样会透过凸透镜会聚于像点,因此像点会比原来暗一些。

答案:C。

例5:一物体放在凸透镜前从很远处匀速靠近凸透镜,至透镜焦点处,像运动的速度应该是( )。

A.始终与物体的运动速度相同

B.先小于物体运动的速度,后来又大于物体运动的速度

C.先大于物体运动的速度,后来又小于物体运动的速度

D.始终大于物体运动的速度

同课章节目录

- 第一章 走进物理世界

- 1 希望你喜爱物理

- 2 测量长度和时间

- 3 长度和时间测量的应用

- 4 尝试科学探究

- 第二章 声音与环境

- 1 我们怎样听见声音

- 2 我们怎样区分声音

- 3 我们怎样区分声音(续)

- 4 让声音为人类服务

- 第三章 光和眼睛

- 1 光世界巡行

- 2 探究光的反射规律

- 3 探究平面镜成像特点

- 4 探究光的折射规律

- 5 奇妙的透镜

- 6 探究凸透镜成像规律

- 7 眼睛与光学仪器

- 第四章 物质形态及其变化

- 1 从地球变暖谈起

- 2 探究汽化和液化的特点

- 3 探究熔化和凝固的特点

- 4 升华和凝华

- 5 水循环与水资源

- 第五章 我们周围的物质

- 1 物体的质量

- 2 探究物质的密度

- 3 密度的应用

- 4 认识物质的一些物理属性

- 5 点击新材料