人教版初中化学九年级上册第七单元《燃料及其利用》单元检测题(含答案)

文档属性

| 名称 | 人教版初中化学九年级上册第七单元《燃料及其利用》单元检测题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 91.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2020-12-06 23:16:56 | ||

图片预览

文档简介

本卷由系统自动生成,请仔细校对后使用,答案仅供参考。

《燃料及其利用》单元检测题

一、单选题

1.为了建设“生态淮北,绿色家园”,我市掀起了植物造林的高潮。关于植树造林的目的,下列说法不正确的是。

A.净化空气

B.防止水土流失

C.可以增加空气湿度

D.增加空气中二氧化碳含量

2.结合化学原理,下列做法合理的是(

)

A.酸雨—将燃煤锅炉烟囱加高

B.减缓温室效应—汽车使用乙醇汽油

C.如果是室内着火,一定要立即打开所有门窗

D.雾霾—减少化石燃料的使用

3.分析推理是化学学习过程中的常用方法,下列推理正确的是( )

A.物质和氧气发生的反应是氧化反应,所以发生氧化反应一定有氧气参加

B.化合物是含有不同元素的纯净物,所以含有不同种元素的纯净物一定是化合物

C.可燃物燃烧时温度需要达到着火点,所以可燃物的温度达到着火点一定能燃烧

D.分子、原子可以构成物质,所以物质一定是由分子、原子构成的

4.推理是化学学习中常用的思维方法.下列推理正确的是

A.铝比铁耐腐蚀,所以铁的活动比铝强

B.溶液中有晶体析出时,溶质质量减小,所以溶质的质量分数不一定减小

C.燃烧伴有发光、放热现象,所以有发光、放热现象就一定是燃烧

D.在同一化合物中,金属元素显正价,所以非金属元素一定显负价

5.推理是化学学习中常用的思维方法,下列推理正确的是( )

A.在原子中,质子数一定等于核外电子数,但不一定等于中子数

B.分子是由原子构成的,所以分子一定比原子大

C.镁带燃烧是化合反应,所以所有的燃烧反应都属于化合反应

D.化学变化伴随着能量变化,则有能量变化就一定有化学变化

6.党的十九大提出要加快生态文明体制政革,建设美丽中国。下做法正确的是

(

)

A.为保护环境,将农田秸秆焚烧处理

B.为增加粮食产量,大里使用农药、化肥

C.为节约水资源,用工业废水直接灌溉农田

D.为节约资原,大力开发新能原替代化石燃料

7.下列关于燃烧和灭火的说法不正确的是( )

A.不慎碰倒酒精灯,酒精在实验台上燃烧起来,用湿布盖灭是为了隔绝氧气

B.油锅着火后向锅中放入菜叶目的是降低油的着火点

C.将大块煤粉碎后再燃烧,其目的是增大煤与氧气的接触面积

D.森林灭火时,建立隔离带是为了隔离可燃物

8.有三瓶无色、无味的气体x、y、z,它们分别是甲烷、氢气、一氧化碳中的一种,分别点燃三种气体,用干燥的冷烧杯罩在火焰上方,只有y和z火焰上方的烧杯内壁有水滴出现,燃烧后迅速把烧杯倒过来,分别向烧杯中注入少量澄清的石灰水,振荡,只有x和y的烧杯内石灰水变浑浊,则x、y、z分别是

A.CH4

H2

CO

B.CO

H2

CH4

C.CO

CH4

H2

D.H2

CH4

CO

9.水可以使燃烧的固体物质熄灭的原理是(

)

A.隔绝空气

B.降低可燃物的着火点

C.降低温度

D.降低温度和隔绝空气

10.下列现象中,不是直接利用化学反应所产生的能量的是( )

A.人用食物维持体温和日常活动

B.家庭用煤气做饭

C.办公室用空调取暖

D.工人用炸药拆除危旧建筑

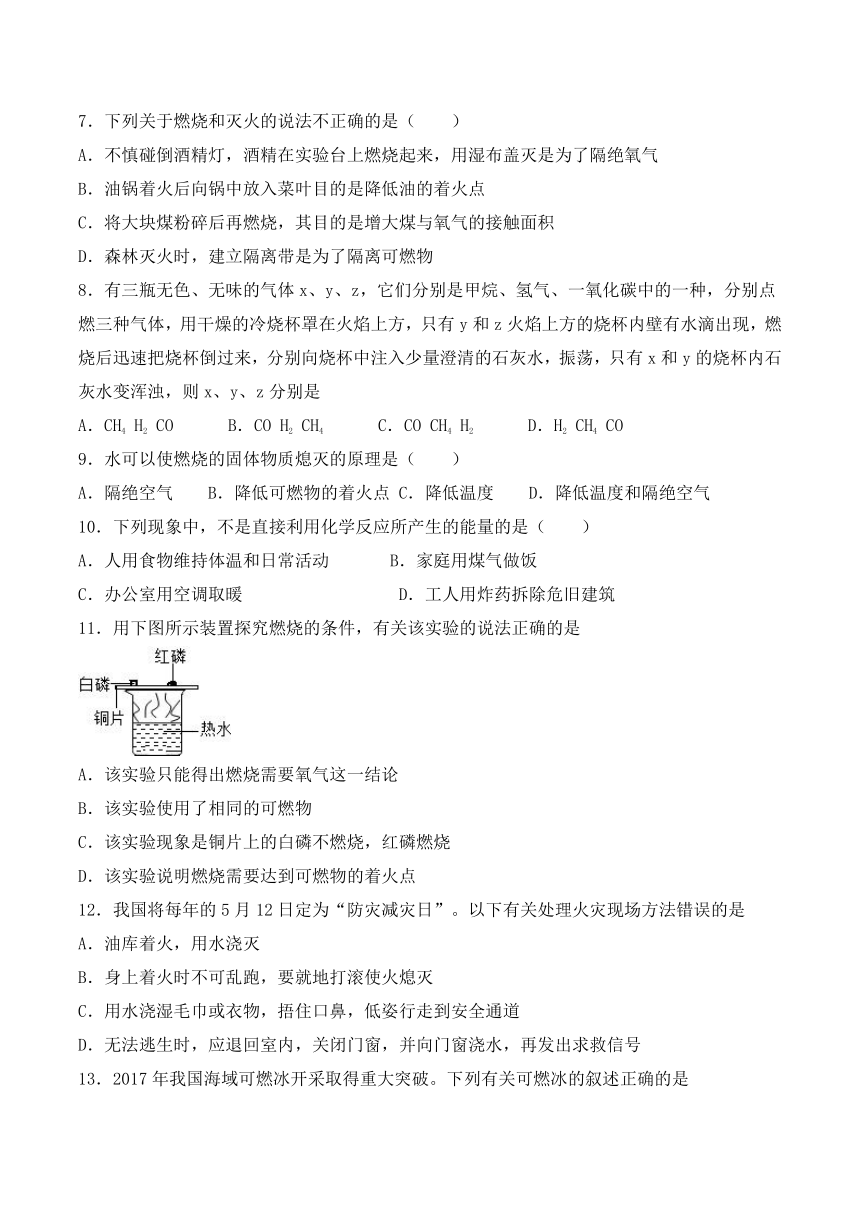

11.用下图所示装置探究燃烧的条件,有关该实验的说法正确的是

A.该实验只能得出燃烧需要氧气这一结论

B.该实验使用了相同的可燃物

C.该实验现象是铜片上的白磷不燃烧,红磷燃烧

D.该实验说明燃烧需要达到可燃物的着火点

12.我国将每年的5月12日定为“防灾减灾日”。以下有关处理火灾现场方法错误的是

A.油库着火,用水浇灭

B.身上着火时不可乱跑,要就地打滚使火熄灭

C.用水浇湿毛巾或衣物,捂住口鼻,低姿行走到安全通道

D.无法逃生时,应退回室内,关闭门窗,并向门窗浇水,再发出求救信号

13.2017年我国海域可燃冰开采取得重大突破。下列有关可燃冰的叙述正确的是

A.可燃冰是一种纯净物

B.可燃冰在常温常压下不易长久保存

C.可燃冰的成功开发利用使“水变油”成为可能

D.可燃冰作为一种清洁能源对环境没有任何危害

二、实验题

14.为了探究燃烧条件,设计了如图2的实验装置。

(1)与课本实验装置图1相比,这个实验改进的优点是______________________;

(2)图1实验中,烧杯中热水的作用是_______________________________;

(3)图2实验验证燃烧需要与氧气接触的实验现象是_______________________;

(4)要使图2试管中红磷燃烧的操作是___________________________________。

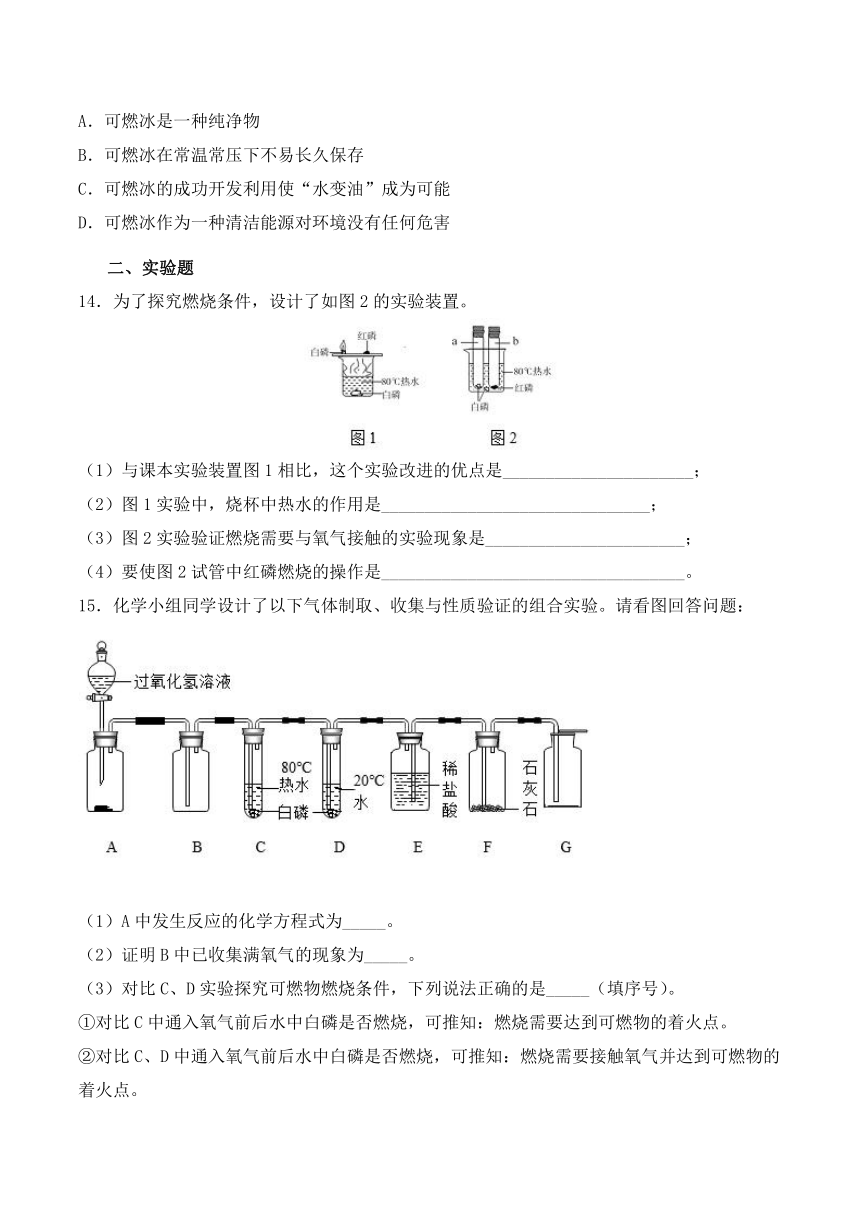

15.化学小组同学设计了以下气体制取、收集与性质验证的组合实验。请看图回答问题:

(1)A中发生反应的化学方程式为_____。

(2)证明B中已收集满氧气的现象为_____。

(3)对比C、D实验探究可燃物燃烧条件,下列说法正确的是_____(填序号)。

①对比C中通入氧气前后水中白磷是否燃烧,可推知:燃烧需要达到可燃物的着火点。

②对比C、D中通入氧气前后水中白磷是否燃烧,可推知:燃烧需要接触氧气并达到可燃物的着火点。

(4)观察E、F、G,分析下列说法正确的是_____(填序号)。

①E中稀盐酸能流入F中,是由于E中气压不断增大,大于了大气压

②E中不适用浓盐酸的主要原因是浓盐酸与石灰石颗粒的反应速率太快

③检验二氧化碳气体是否收集满的方法是将燃着的木条伸入瓶中,观察是否复燃

(5)制取二氧化碳气体可用G装置收集的原因是_____。

16.某初级中学学生为探究该校化学实验室的一种黑色粉末和一瓶标签破损的无色溶液(如右图所示)可能是什么物质,大胆猜想并设计实验进行验证。

[发现问题]当把黑色粉末与无色溶液混合时即产生气泡。

[查阅资料]初中化学实验室常见的黑色粉末有氧化铜、二氧化锰、

四氧化三铁、铁粉、炭粉等。

[提出假设]黑色粉末是_______,无色溶液是_________(只写一种假设)

[设计实验]向盛有少许黑色粉末的试管中加入适量的无色溶液;用___________

收集一试管气体,并在试管口塞上带活塞的尖嘴玻璃管的橡皮塞检验气体____________(写出操作方法)

[实验现象]____________

[实验结论]此气体是________________,原假设_______________

三、推断题

17.已知A~G都是初中化学常见的物质,通常状况下,A、C为无色液体,且组成元素相同,D、E为气体,它们之间的转化关系如图所示。回答下列问题:

(1)物质B在反应①中的作用是_____。

(2)反应①的符号表达式是_____。

(3)若F为黑色固体,写出反应③的符号表达式_____。

18.已知A、B、C、D、E、F为初中化学常见的六种物质。其中A、B、D通常状况下为气体,B、C、D均为氧化物,E、F含有相同原子团。这六种物质之间的反应关系如图所示,其中“﹣”表示相连的两种物质能够发生化学反应,“→”表示一种物质经过一步转化可以生成另一种物质(有些反应关系已略去,反应条件已略去),请回答下列问题。

(1)写出下列物质的化学式:A_____;E_____。

(2)反应D→B的化学方程式_____。

(3)反应C→A的化学方程式_____。

19.A、B、C、E、F、G七种物质有如下图所示的相互转化关系:

已知:常温下,单质甲、化合物乙均为黑色固体,而F则为红色的固体单质.A、C、D、E、G均为无色气体,且气体A中只含有两种元素,它们质量比为3:1.

请回答下列问题:

(1)写出A、E、乙三种物质的名称:

A._____

E._____

乙._____

(2)写出D与乙反应的化学方程式:_____.

(3)写出A在充足G中完全燃烧的化学方程式:_____.

四、计算题

20.把含有铜粉的干燥氧化铜粉末共42

g,放入玻璃管中通入一氧化碳并加热,待氧化铜反应完全后,冷却称重,得到铜粉为35.6

g,求原混合物中氧化铜的质量分数。

21.煤是一种化石燃料,用煤作燃料生成的SO2气体会造成环境污染。有一种煤每燃烧1

t就会释放出53.3

kg

SO2。如果将产生的SO2用熟石灰来完全吸收,其反应的化学方程式为:SO2+Ca(OH)2====CaSO3+H2O,那么燃烧5

t这种煤产生的SO2在理论上需用多少千克的Ca(OH)2来吸收?(计算结果取整数)__________

22.碳足迹计算器能够简便查出人类活动所排放CO2的多少,并在屏幕上显示需要种植多少棵树木进行抵偿。某次使用天然气供暖所排放的CO2质量为3.52kg,化学反应方程式为:CH4+2O2CO2+2H2O

请计算:

(1)这次供暖消耗甲烷(CH4)的质量是多少?_____

(2)若一棵树每天能吸收50gCO2,则上述使用天然气供暖所排放的CO2需要一棵这样的树吸收约_____天(结果保留整数)。

参考答案

1.D

2.D

3.B

4.B

5.A

6.D

7.B

8.C

9.D

10.C

11.D

12.A

13.B

14.防止白磷燃烧生成的五氧化二磷逸散危害人体健康

提供热量,隔绝空气

试管中的白磷、水中的白磷不燃烧

取出试管,擦干试管外壁,在酒精灯上加热

15.

C中的白磷燃烧

②

①

二氧化碳的密度比空气大

16.二氧化锰

过氧化氢溶液(或铁粉

稀硫酸)

排水法

用带火星的木条伸入试管中(或用点燃的木条接近尖嘴处,慢慢打开活塞)

带火星的木条复燃(或气体安静燃烧,发出淡蓝色的火焰)

氧气(或氢气)

成立

17.催化作用

H2O2H2O+O2

C+O2CO2

18.O2

H2CO3

CO2+C2CO

2H2O2H2↑+O2↑

19.甲烷

一氧化碳

氧化铜

H2+CuOCu+H2O

CH4+2O2CO2+2H2O

20.76.2%

21.308

kg

22.(1)1.28kg

(2)70天

答案第2页,总2页

《燃料及其利用》单元检测题

一、单选题

1.为了建设“生态淮北,绿色家园”,我市掀起了植物造林的高潮。关于植树造林的目的,下列说法不正确的是。

A.净化空气

B.防止水土流失

C.可以增加空气湿度

D.增加空气中二氧化碳含量

2.结合化学原理,下列做法合理的是(

)

A.酸雨—将燃煤锅炉烟囱加高

B.减缓温室效应—汽车使用乙醇汽油

C.如果是室内着火,一定要立即打开所有门窗

D.雾霾—减少化石燃料的使用

3.分析推理是化学学习过程中的常用方法,下列推理正确的是( )

A.物质和氧气发生的反应是氧化反应,所以发生氧化反应一定有氧气参加

B.化合物是含有不同元素的纯净物,所以含有不同种元素的纯净物一定是化合物

C.可燃物燃烧时温度需要达到着火点,所以可燃物的温度达到着火点一定能燃烧

D.分子、原子可以构成物质,所以物质一定是由分子、原子构成的

4.推理是化学学习中常用的思维方法.下列推理正确的是

A.铝比铁耐腐蚀,所以铁的活动比铝强

B.溶液中有晶体析出时,溶质质量减小,所以溶质的质量分数不一定减小

C.燃烧伴有发光、放热现象,所以有发光、放热现象就一定是燃烧

D.在同一化合物中,金属元素显正价,所以非金属元素一定显负价

5.推理是化学学习中常用的思维方法,下列推理正确的是( )

A.在原子中,质子数一定等于核外电子数,但不一定等于中子数

B.分子是由原子构成的,所以分子一定比原子大

C.镁带燃烧是化合反应,所以所有的燃烧反应都属于化合反应

D.化学变化伴随着能量变化,则有能量变化就一定有化学变化

6.党的十九大提出要加快生态文明体制政革,建设美丽中国。下做法正确的是

(

)

A.为保护环境,将农田秸秆焚烧处理

B.为增加粮食产量,大里使用农药、化肥

C.为节约水资源,用工业废水直接灌溉农田

D.为节约资原,大力开发新能原替代化石燃料

7.下列关于燃烧和灭火的说法不正确的是( )

A.不慎碰倒酒精灯,酒精在实验台上燃烧起来,用湿布盖灭是为了隔绝氧气

B.油锅着火后向锅中放入菜叶目的是降低油的着火点

C.将大块煤粉碎后再燃烧,其目的是增大煤与氧气的接触面积

D.森林灭火时,建立隔离带是为了隔离可燃物

8.有三瓶无色、无味的气体x、y、z,它们分别是甲烷、氢气、一氧化碳中的一种,分别点燃三种气体,用干燥的冷烧杯罩在火焰上方,只有y和z火焰上方的烧杯内壁有水滴出现,燃烧后迅速把烧杯倒过来,分别向烧杯中注入少量澄清的石灰水,振荡,只有x和y的烧杯内石灰水变浑浊,则x、y、z分别是

A.CH4

H2

CO

B.CO

H2

CH4

C.CO

CH4

H2

D.H2

CH4

CO

9.水可以使燃烧的固体物质熄灭的原理是(

)

A.隔绝空气

B.降低可燃物的着火点

C.降低温度

D.降低温度和隔绝空气

10.下列现象中,不是直接利用化学反应所产生的能量的是( )

A.人用食物维持体温和日常活动

B.家庭用煤气做饭

C.办公室用空调取暖

D.工人用炸药拆除危旧建筑

11.用下图所示装置探究燃烧的条件,有关该实验的说法正确的是

A.该实验只能得出燃烧需要氧气这一结论

B.该实验使用了相同的可燃物

C.该实验现象是铜片上的白磷不燃烧,红磷燃烧

D.该实验说明燃烧需要达到可燃物的着火点

12.我国将每年的5月12日定为“防灾减灾日”。以下有关处理火灾现场方法错误的是

A.油库着火,用水浇灭

B.身上着火时不可乱跑,要就地打滚使火熄灭

C.用水浇湿毛巾或衣物,捂住口鼻,低姿行走到安全通道

D.无法逃生时,应退回室内,关闭门窗,并向门窗浇水,再发出求救信号

13.2017年我国海域可燃冰开采取得重大突破。下列有关可燃冰的叙述正确的是

A.可燃冰是一种纯净物

B.可燃冰在常温常压下不易长久保存

C.可燃冰的成功开发利用使“水变油”成为可能

D.可燃冰作为一种清洁能源对环境没有任何危害

二、实验题

14.为了探究燃烧条件,设计了如图2的实验装置。

(1)与课本实验装置图1相比,这个实验改进的优点是______________________;

(2)图1实验中,烧杯中热水的作用是_______________________________;

(3)图2实验验证燃烧需要与氧气接触的实验现象是_______________________;

(4)要使图2试管中红磷燃烧的操作是___________________________________。

15.化学小组同学设计了以下气体制取、收集与性质验证的组合实验。请看图回答问题:

(1)A中发生反应的化学方程式为_____。

(2)证明B中已收集满氧气的现象为_____。

(3)对比C、D实验探究可燃物燃烧条件,下列说法正确的是_____(填序号)。

①对比C中通入氧气前后水中白磷是否燃烧,可推知:燃烧需要达到可燃物的着火点。

②对比C、D中通入氧气前后水中白磷是否燃烧,可推知:燃烧需要接触氧气并达到可燃物的着火点。

(4)观察E、F、G,分析下列说法正确的是_____(填序号)。

①E中稀盐酸能流入F中,是由于E中气压不断增大,大于了大气压

②E中不适用浓盐酸的主要原因是浓盐酸与石灰石颗粒的反应速率太快

③检验二氧化碳气体是否收集满的方法是将燃着的木条伸入瓶中,观察是否复燃

(5)制取二氧化碳气体可用G装置收集的原因是_____。

16.某初级中学学生为探究该校化学实验室的一种黑色粉末和一瓶标签破损的无色溶液(如右图所示)可能是什么物质,大胆猜想并设计实验进行验证。

[发现问题]当把黑色粉末与无色溶液混合时即产生气泡。

[查阅资料]初中化学实验室常见的黑色粉末有氧化铜、二氧化锰、

四氧化三铁、铁粉、炭粉等。

[提出假设]黑色粉末是_______,无色溶液是_________(只写一种假设)

[设计实验]向盛有少许黑色粉末的试管中加入适量的无色溶液;用___________

收集一试管气体,并在试管口塞上带活塞的尖嘴玻璃管的橡皮塞检验气体____________(写出操作方法)

[实验现象]____________

[实验结论]此气体是________________,原假设_______________

三、推断题

17.已知A~G都是初中化学常见的物质,通常状况下,A、C为无色液体,且组成元素相同,D、E为气体,它们之间的转化关系如图所示。回答下列问题:

(1)物质B在反应①中的作用是_____。

(2)反应①的符号表达式是_____。

(3)若F为黑色固体,写出反应③的符号表达式_____。

18.已知A、B、C、D、E、F为初中化学常见的六种物质。其中A、B、D通常状况下为气体,B、C、D均为氧化物,E、F含有相同原子团。这六种物质之间的反应关系如图所示,其中“﹣”表示相连的两种物质能够发生化学反应,“→”表示一种物质经过一步转化可以生成另一种物质(有些反应关系已略去,反应条件已略去),请回答下列问题。

(1)写出下列物质的化学式:A_____;E_____。

(2)反应D→B的化学方程式_____。

(3)反应C→A的化学方程式_____。

19.A、B、C、E、F、G七种物质有如下图所示的相互转化关系:

已知:常温下,单质甲、化合物乙均为黑色固体,而F则为红色的固体单质.A、C、D、E、G均为无色气体,且气体A中只含有两种元素,它们质量比为3:1.

请回答下列问题:

(1)写出A、E、乙三种物质的名称:

A._____

E._____

乙._____

(2)写出D与乙反应的化学方程式:_____.

(3)写出A在充足G中完全燃烧的化学方程式:_____.

四、计算题

20.把含有铜粉的干燥氧化铜粉末共42

g,放入玻璃管中通入一氧化碳并加热,待氧化铜反应完全后,冷却称重,得到铜粉为35.6

g,求原混合物中氧化铜的质量分数。

21.煤是一种化石燃料,用煤作燃料生成的SO2气体会造成环境污染。有一种煤每燃烧1

t就会释放出53.3

kg

SO2。如果将产生的SO2用熟石灰来完全吸收,其反应的化学方程式为:SO2+Ca(OH)2====CaSO3+H2O,那么燃烧5

t这种煤产生的SO2在理论上需用多少千克的Ca(OH)2来吸收?(计算结果取整数)__________

22.碳足迹计算器能够简便查出人类活动所排放CO2的多少,并在屏幕上显示需要种植多少棵树木进行抵偿。某次使用天然气供暖所排放的CO2质量为3.52kg,化学反应方程式为:CH4+2O2CO2+2H2O

请计算:

(1)这次供暖消耗甲烷(CH4)的质量是多少?_____

(2)若一棵树每天能吸收50gCO2,则上述使用天然气供暖所排放的CO2需要一棵这样的树吸收约_____天(结果保留整数)。

参考答案

1.D

2.D

3.B

4.B

5.A

6.D

7.B

8.C

9.D

10.C

11.D

12.A

13.B

14.防止白磷燃烧生成的五氧化二磷逸散危害人体健康

提供热量,隔绝空气

试管中的白磷、水中的白磷不燃烧

取出试管,擦干试管外壁,在酒精灯上加热

15.

C中的白磷燃烧

②

①

二氧化碳的密度比空气大

16.二氧化锰

过氧化氢溶液(或铁粉

稀硫酸)

排水法

用带火星的木条伸入试管中(或用点燃的木条接近尖嘴处,慢慢打开活塞)

带火星的木条复燃(或气体安静燃烧,发出淡蓝色的火焰)

氧气(或氢气)

成立

17.催化作用

H2O2H2O+O2

C+O2CO2

18.O2

H2CO3

CO2+C2CO

2H2O2H2↑+O2↑

19.甲烷

一氧化碳

氧化铜

H2+CuOCu+H2O

CH4+2O2CO2+2H2O

20.76.2%

21.308

kg

22.(1)1.28kg

(2)70天

答案第2页,总2页

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件