福建省南安市侨光中学2020-2021学年高一上学期第2次阶段考(11月)历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 福建省南安市侨光中学2020-2021学年高一上学期第2次阶段考(11月)历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 606.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-12-07 22:26:13 | ||

图片预览

文档简介

2020年秋季南安侨光中学第二次阶段考高一历史

本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共100分,考试时间90分钟。

考试时间:90分钟 分值:100

第Ⅰ卷(选择题,共54分)

一、选择题:本大题共36小题,每小题1.5分,共54分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的

1.“北京周口店北京……考古发观包括: 10万多件石器,成批的骨器,100 多种野兽化石,还有大量灰……其中最厚的灰烬可达4米。灰烬中有很多石头、骨头和朴树子等。”材料反映了北京人( )

A.会制造和使用石器、骨器 B.会种植庄稼

C.已经饲养家畜 D.保留了猿的某些特征

2.人们一直认为家谱起于宋代,其实家谱的雏形在殷商卜辞世系关系中就有所反映,隋唐以前,家谱修撰已相当发达,大量家谱书籍问世,只是大多未留传后世。这表明我国

A.分封制影响深远 B.宗法观念长期存在

C.封建家长制盛行 D.家谱文化博大精深

3.《史记,齐太公世家》载:“是时周室微,唯齐、楚、秦、晋为强。晋初与会,献公死,国内乱。秦穆公辟远,不与中国会盟。楚成王初收荆蛮有之,夷狄自置。唯独齐为中国会盟,而桓公能宣其德,故诸候宾会。“以上材料反映的历史现象是( )

①西周王室对诸侯失控 ②春秋时期诸侯争霸

③中原王朝与边境少数民族融合 ④齐桓公首先称霸的外因

A. ①② B. ③④ C. ①③ D. ②④

4.《墨子》是战国百家中墨家的经典,包括《尚贤》、《非攻》、《兼爱》、《修身》、《天志》《明鬼》、《备城门》、《备梯》等,涉及哲学、逻辑、军事、工程、几何学等,这反映出《墨子》

A.最能体现各国统治者的需求 B.奠定了传统文化的哲学基础

C.以解决社会实际问题为目的 D.对自然规律进行了系统概括

5.1975年在湖北出土的睡虎地秦简《置吏律》中规定:任用吏或尉,在已正式任命后才能令他行使职权和派往就任;啬夫(古代官吏名)被调任其他官府,不准把原任官府的佐、吏任用到新任官府。这一规定旨在( )

A.强调地方官吏由中央任免 B.提升基层官吏的责任意识

C.加强对官吏的监督和管理 D.允许地方官大胆任用亲信

6.秦兵马俑出土的陶俑、陶马都经过精心彩绘且几乎无一雷同,青铜兵器制作精良且形制、大小几乎一致。每批陶俑、陶马、兵器上都打印或刻有工匠的名字。这反映当时

A.战争催生青铜制造产业 B.国家管理运用法家思想

C.陶器制作工艺达到巅峰 D.器物制造技术领先全球

7.董仲舒曾说:“春秋之义。国有大丧者,止宗庙之祭,而不止郊祭(古代帝王在郊外祭祀天地的典礼),不敢以父母之丧,废事天地之礼也。”董仲舒此言的主要目的是( )

A.强调尊天地而贵君权 B.说明等级礼仪的重要性

C.宣传儒学的独尊地位 D.阐述君主专制需要神学

8.271907043180示意图能够直观地反映历史现象。对右图所示历史事件的作用解释准确的是( )

A.加速了国家分裂

B.加强了中央集权

C. 增强了诸侯势力

D. 扩大了王国疆域

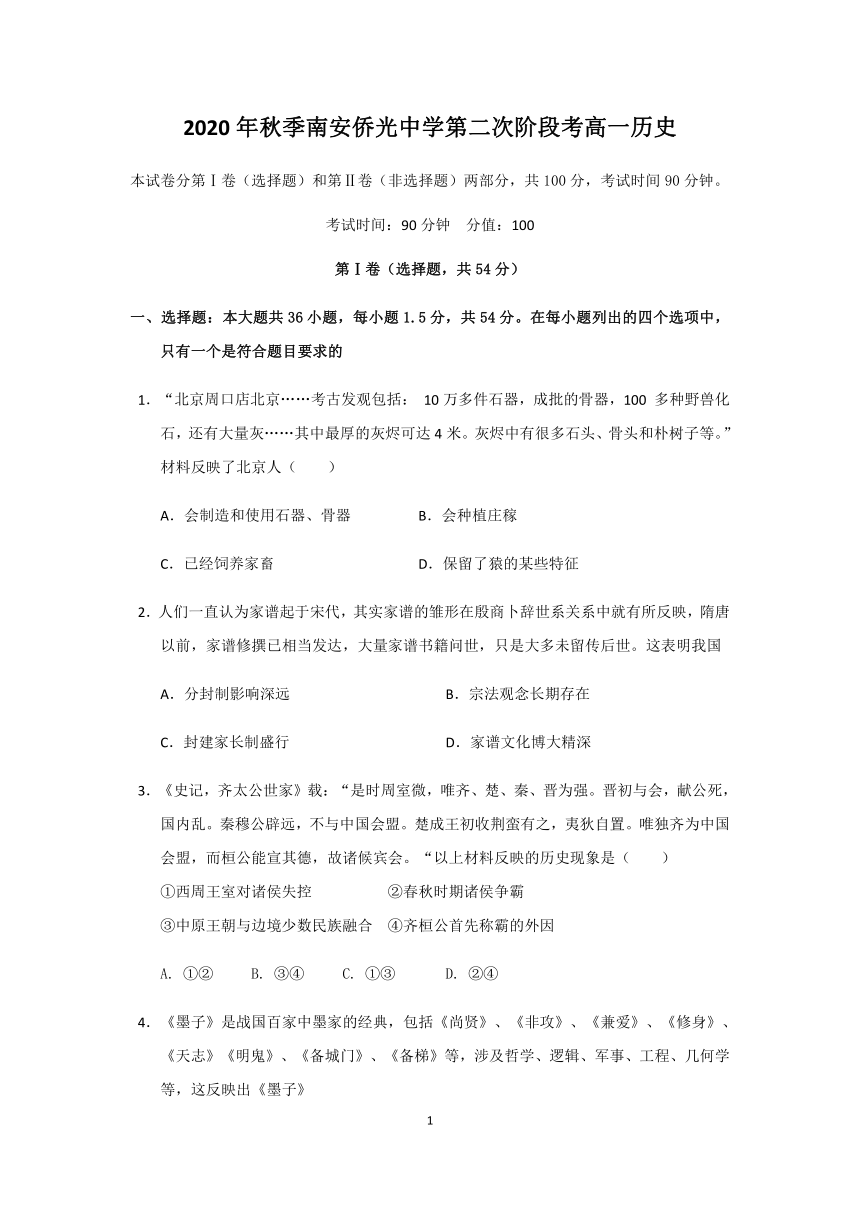

9.制作年代尺是学习历史的重要方法。下面年代尺的空白处应填写( )

A.三国鼎立 B.西晋统一 C.前秦统一北方 D.隋朝建立

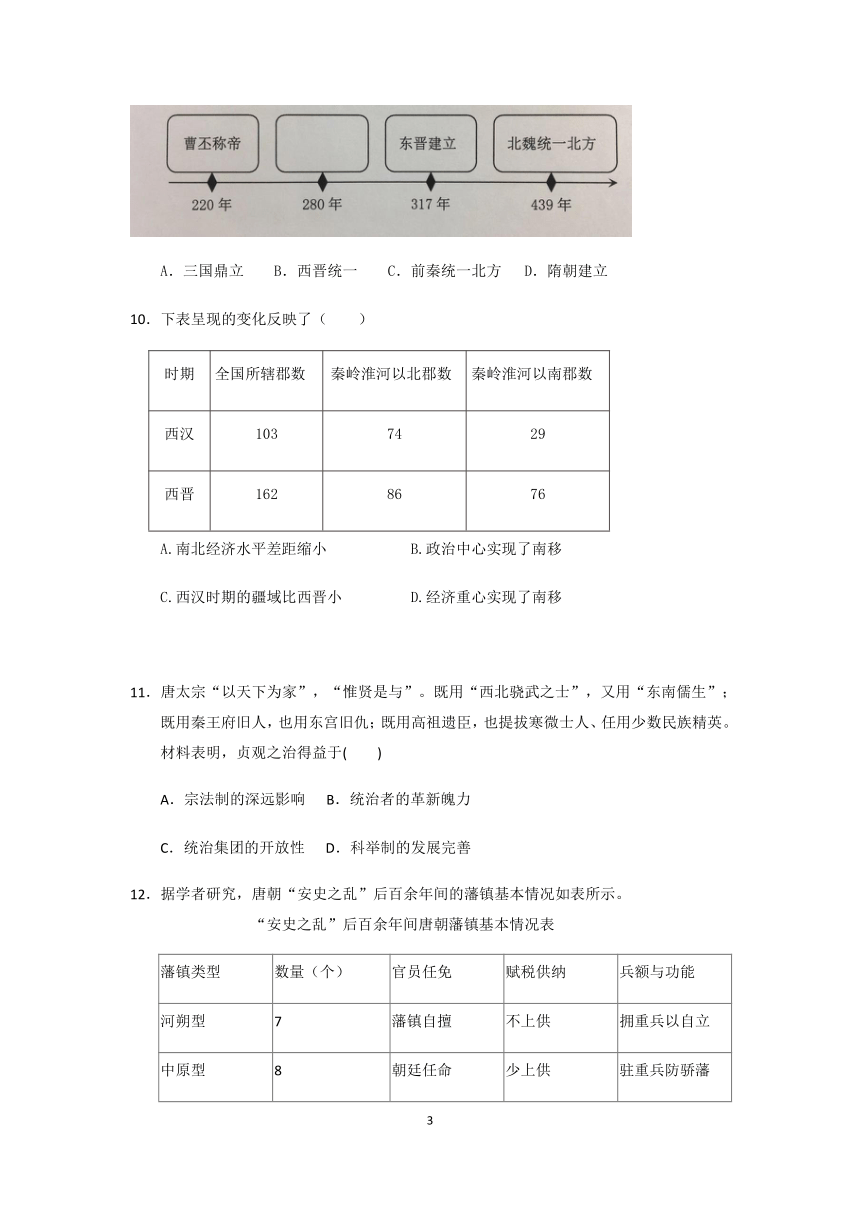

10.下表呈现的变化反映了( )

时期

全国所辖郡数

秦岭淮河以北郡数

秦岭淮河以南郡数

西汉

103

74

29

西晋

162

86

76

A.南北经济水平差距缩小 B.政治中心实现了南移

C.西汉时期的疆域比西晋小 D.经济重心实现了南移

11.唐太宗“以天下为家”,“惟贤是与”。既用“西北骁武之士”,又用“东南儒生”;既用秦王府旧人,也用东宫旧仇;既用高祖遗臣,也提拔寒微士人、任用少数民族精英。材料表明,贞观之治得益于( )

A.宗法制的深远影响??????B.统治者的革新魄力

C.统治集团的开放性??????D.科举制的发展完善

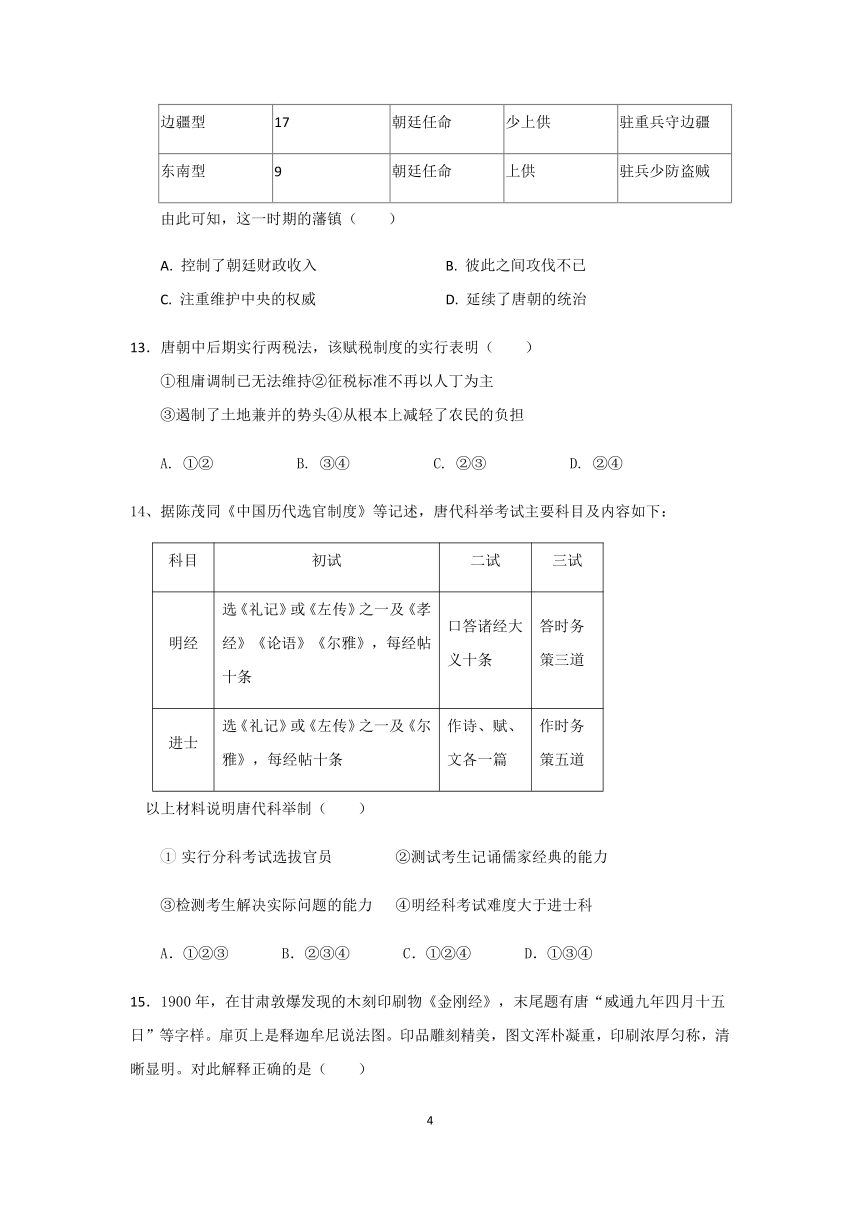

12.据学者研究,唐朝“安史之乱”后百余年间的藩镇基本情况如表所示。

“安史之乱”后百余年间唐朝藩镇基本情况表

藩镇类型

数量(个)

官员任免

赋税供纳

兵额与功能

河朔型

7

藩镇自擅

不上供

拥重兵以自立

中原型

8

朝廷任命

少上供

驻重兵防骄藩

边疆型

17

朝廷任命

少上供

驻重兵守边疆

东南型

9

朝廷任命

上供

驻兵少防盗贼

由此可知,这一时期的藩镇( )

A. 控制了朝廷财政收入 B. 彼此之间攻伐不已

C. 注重维护中央的权威 D. 延续了唐朝的统治

13.唐朝中后期实行两税法,该赋税制度的实行表明( )

①租庸调制已无法维持②征税标准不再以人丁为主

③遏制了土地兼并的势头④从根本上减轻了农民的负担

①② B. ③④ C. ②③ D. ②④

14、据陈茂同《中国历代选官制度》等记述,唐代科举考试主要科目及内容如下:

科目

初试

二试

三试

明经

选《礼记》或《左传》之一及《孝经》《论语》《尔雅》,每经帖十条

口答诸经大义十条

答时务策三道

进士

选《礼记》或《左传》之一及《尔雅》,每经帖十条

作诗、赋、文各一篇

作时务策五道

以上材料说明唐代科举制( )

实行分科考试选拔官员 ②测试考生记诵儒家经典的能力

③检测考生解决实际问题的能力 ④明经科考试难度大于进士科

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

15.1900年,在甘肃敦爆发现的木刻印刷物《金刚经》,末尾题有唐“威通九年四月十五日”等字样。扉页上是释迦牟尼说法图。印品雕刻精美,图文浑朴凝重,印刷浓厚匀称,清晰显明。对此解释正确的是( )

A.《金刚经》是我国最早的雕版印刷品

B.唐代的雕版印刷术技艺已经成熟

C.雕版印刷术的发展推动了佛教的传播

D.唐代的雕版印刷术为活字印刷术奠定了基础

16、魏晋南北朝时期,开凿石窟风气盛行。其中著名的石窟有山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟、山西太原天龙山石窟等。这些石窟中的佛像无论何种形象,很多都身着汉族形式的衣饰。上述材料反映了这一时期

A.北方经济地位上升 B.儒学正统地位丧失

C.中外文化交融增强 D.三教思想趋于融合

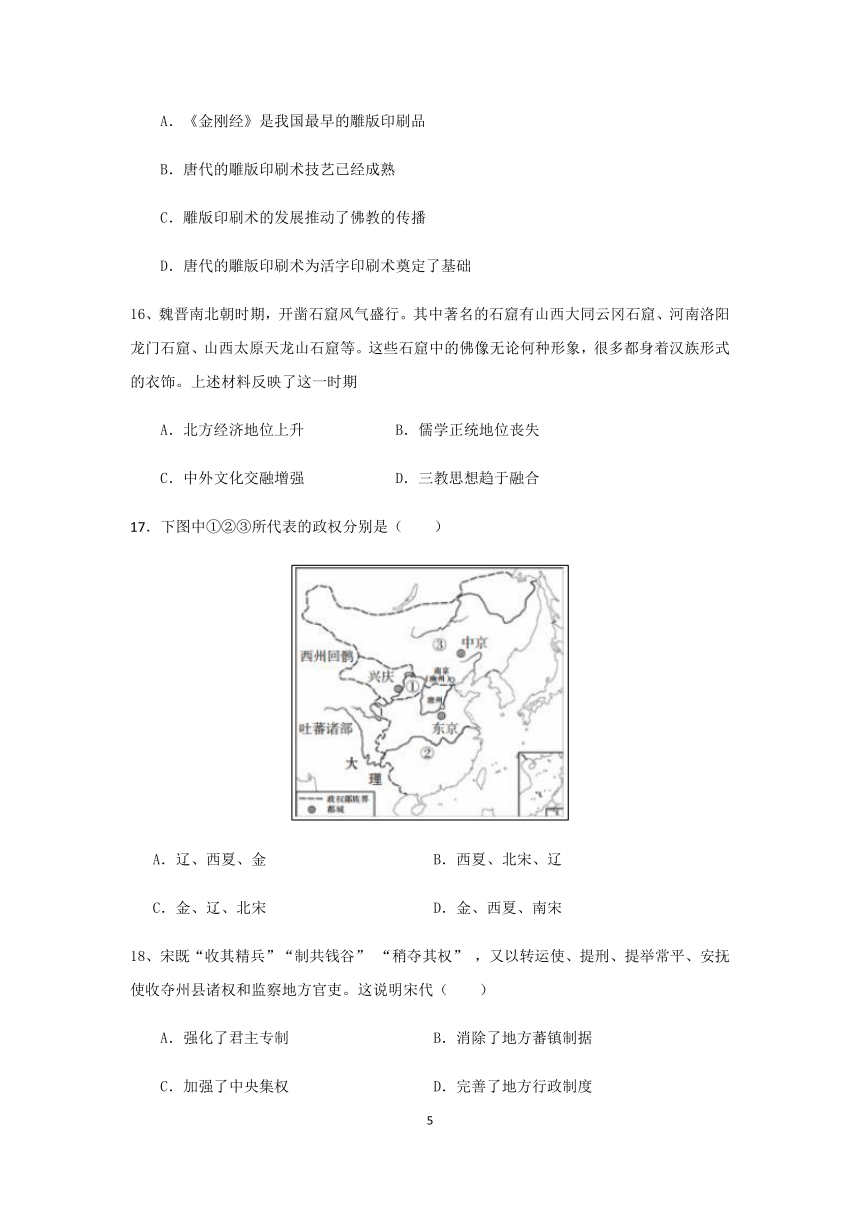

17.下图中①②③所代表的政权分别是( )

A.辽、西夏、金 B.西夏、北宋、辽

C.金、辽、北宋 D.金、西夏、南宋

18、宋既“收其精兵”“制共钱谷” “稍夺其权” ,又以转运使、提刑、提举常平、安抚使收夺州县诸权和监察地方官吏。这说明宋代( )

A.强化了君主专制 B.消除了地方蕃镇制据

C.加强了中央集权 D.完善了地方行政制度

19、《东京梦华录》 记载北宋汴京城“潘楼……茶坊每五更点灯博易,买卖衣服、图画、花环、领抹之类,至晓即散,谓之‘鬼市子’。”据此可知( )

A.北宋时已经出现了夜市 B.北宋时已经出现了晓市

C.北宋东京商业规模较大 D.北宋城市突出经济职能

20、《宋史》 记载凡大食、暹罗等诸蕃并通货物,“以金银……杂色铭络线、 铅锡、杂色帛、瓷器,市香药、犀、象……”该史料反映了宋代( )

A.商贸活动不再受到官府的监管 B.海外贸易繁荣兴盛

C.“朝贡”贸易体制尚未发展起来 D.路上丝绸之路兴盛

21、有学者认为,将长幼有序、男女有别、恪守本分等生活理念,以及遵守国籍法令等教育内容推广到全社会每一个家庭,是理学的功劳。这里所说的“理学的功劳”主要指( )

A.西周初年的礼乐制度得以恢复 B.结束了百家争鸣的局面

C.儒学至此成为封建社会主流意识形态 D.儒家思想的普及和世俗化

22.沈括在写给欧阳修的信中指出:“至于技巧器械,大小尺寸,黑黄苍赤,岂能尽出于圣人? 百工、群有司、市井田野之人莫不预焉!”他旨在说明

A.科技发展源于实践 B.宋代科技成果丰硕

C.儒家重视科技发明 D.科技发展依赖政府

23.元代的行省划分不惜打破自然地理界限,不顾区域经济联系,人为地造成犬牙交错的局面。这种划分的主要目的是( )

A.加强区域之间的联系 B.提高地方的行政效率

C.抑制割据以加强集权 D.扩大元朝的统治区域

24.中国古代有些统治者为加强统治,解决地域辽阔、民族众多的问题,曾经采用过类似“一国两制”的办法进行治理。下列制度中具有明显“一国两制”特征的是( )

A. 西汉时期的郡国并行制 B. 契丹的“蕃汉分治”制度

C. 金朝的猛安谋克制度 D. 元朝时在中央设立中书省,地方设置行中书省

25.《明史讲义》载:“历代宦官与士大夫为对立,士大夫决不与宦官为缘。明代则士大夫之大有作为者,亦往往有宦官为之助而始有以自见。”导致明代这一现象的制度因素是

A.皇权旁落,朝廷吏治腐败 B.废除丞相,君主专制强化

C.设置内阁,权力中枢内移 D.权分六部,制约机制形成

26.北宋出现了最早的纸币—交子,南宋、元朝、明朝政府都曾大力推行纸币,可是迅速贬值,到明中期基本放弃纸币,取而代之的则是从民间贸易发展起来的白银;白银的使用日益普遍,并最终作为主要支付手段获得政府认可。从力推纸币到最终使用白银主要反映了( )

A.“重农抑商”政策的破产 B.政府对贸易的控制加强

C.政府对市场的控制遇挫 D.中国的白银矿产资源丰富

27.康熙帝晚年曾说:“海外如西洋等国,千百年后,中国恐受其累。”这表明康熙帝( )

A.认识到中西方文化的差异并有所警觉 B.认为中国迫切需要学习西方文化

C.对西方文化有一定的了解 D.感受到西方文化的先进

273304010541028.如图是经济学家刘逛关于清代人均GDP的测算,测算结果显示:“有清一代,人均GDP在其经济恢复后即开始下降,并在乾隆盛世时一度跌至最低点。”对产生这一趋势特点的原因推断合理的是( )

A.自然经济日益解体 B.列强的经济掠夺

C.封建赋税盘剥沉重 D.人口的快速增长

29.对以下文学著作解读正确的是

A.是古典小说创作初期的成果 B.反映了市民阶层的文化需求

C.内容反映了封建社会的繁荣 D.表现手法都充满浪漫主义色彩

30.通过对“中国基本古籍库”中不同时代文献中的“弃儒+从事某种职业”一词进行检索,明清时期“弃儒”一词的出现频率较唐、宋、元有了明显增加,就内容而言,“弃儒就贾(商)”者的比例明显高于其他行业。对该现象认识正确的是( )

A.见证了科举制度走向没落 B.论证了自然经济走向瓦解

C.反映出商品经济影响扩大 D.说明了儒学地位受到冲击

31.张鑫保教授曾说:“当两个社会、两种文化相撞的时候,产生的冲突,导致了两次中英战争,中国人称之为鸦片战争,其实不应该被称为鸦片战争,因为导因不是鸦片。”据此,张鑫保教授强调( )

A.鸦片贸易和鸦片战争没有任何关系 B.虎门销烟致使英国侵略中国

C.鸦片贸易并非是中英鸦片战争的根源 D.工业革命的开展引发鸦片战争

32.近代一有识之士曾说:“一国所得,诸国安然而享之;一国所求,诸国群起而助之,是不啻驱西洋诸国,使之协以谋我。”上述言论针对的是( )

A.领事裁判权 B.片面最惠国待遇

C.居住及租地权 D.“门户开放”政策

33.如表是17-19世纪中国部分文献对“夷”内涵的解读。据此可知( )

时期

“夷”解读

1643年版《辟邪集》

“夷族”、“夷类”,指责传教士包藏祸心,妄图“以夷变夏”

1832年

《中英外交文书》

“barbarians”(野蛮人)

魏源《海国图志叙》

瀛寰之奇士,域外之良友

1858年《天津条约》

将“夷”,改称为“洋”

A.清朝政治统治面临危机 B.中体西用思想成为主流

C.传统夷夏观念受到冲击 D.近代国家意识开始萌芽

34.有学者指出:“假如没有这场革命,清廷不会向西方学习,中国必然会在旧有轨道上徐徐而行;假如没有这场革命,汉人士大夫还会继续沉沦,不会有曾国藩、左宗棠、李鸿章,也就不会有后来的政治大变局。”材料中的“这场革命”指( )

A.鸦片战争 B.太平天国运动

C.洋务运动 D.义和团运动

35.1892年,维新思想家宋恕提出“欲更官制、设议院、改试令,必自易西服始”。康有为在奏议中也不止一次提及“易服”。维新派如此重视易服的主要原因是( )

A.改制中易服更易推行 B.意在营造改制的社会氛围

C.中国需改变对外形象 D.长袍马褂代表了守旧势力

36. 如图,漫画中是一个人化了的土崩瓦解的中国形象。这一漫画反映的主题是( )

299275566040

第二次鸦片战争

中法战争

甲午中日战争

八国联军侵华战争

第Ⅱ卷(非选择题,共46分)

注意事项:

(1)第Ⅱ卷共3小题,37题18分,38题16分,39题12分,共计46分。

(2)请将答案写在答题卡上,答在试卷或答题卡范围之外的无效。

37. 清政府为稳定和巩固边疆,进行了不懈的努力。阅读材料,回答问题。

材料一 (云贵总督)鄂尔泰曰:“改流之土民宜(应当)从国制。”由于改流百姓仍听土目管辖,生活习俗依然如故,鄂尔泰建议应允许改流之民自愿效仿满族剃头,不得强迫;改流之地的把目、火头应改名为保甲制度中的里长、甲首,且无恶迹的土目也不必迁至内地。……应继续令土目管理当地夷民。

——马亚辉《雍正朝云南改土归流再探》

材料二 是故重新疆者所以保蒙古,保蒙古者所以卫京师。西北臂指相联,形势完整,自无隙可乘。……新疆全境,向称水草丰饶,牲畜充牣者……区区愚忱,实因地不可弃,兵不可停,而饷事匮绝,计非速复腴疆无从着手。……至省费节劳,为新疆画久安长治之策,纾朝廷西顾之忧,则设行省,改郡县,事有不容已者。

——左宗棠《左文襄公全集·奏稿》

材料三 今则东南海疆万余里。各国通商传教,来往自如,麋集京师及各省腹地,阳托和好之名,阴怀吞噬之计。一国生事,诸国构煽,实为数千年未有之变局……敌从海道内犯,自须亟练水师,惟各国皆系岛夷,以水为家,船炮精练已久,非中国水师所能骤及。中土陆多于水,仍以陆军为根基。若陆军训练得力,敌兵登陆后尚可崖战;炮台布置得法,敌船进口时尚可拒守……况新疆不复,于肢体之元气无伤;海疆不防,则腹心之大患愈棘,孰重孰轻,必有能辨之者。

——李鸿章《筹议海防折》(1874年)

(1)根据材料一指出清政府治理“改流之土民”的具体措施。(4分)

(2)结合所学指出左宗棠对新疆的历史贡献;对比材料二和材料三,归纳两者在观点上的异同,并简要评价。(14分)

38.阅读材料,回答问题。

材料一

西周以前的主要经济区是在黄河中下游平原地区;从西周开始,泾渭流域成为新的经济区;春秋战国时期,各国因地制宜,发展生产,形成了各具特色的五大经济区;两汉时期关中地区和关东地区的经济获得了长足的进步,在此基础上形成了北方黄河流域基本经济区,而南方江淮地区则相对落后。

——摘编自齐涛 《中国古代经济史》

材料二

安史之乱至宋初,北方人口在连年战乱中急剧减少。而一些北人南下的集结区人口不但没有下降,反而有所增长。于是拥有大批劳动力的江南地区的广袤土地被开发,众多水利工程相继建成,经济的发展很快超过了北方。据《宋史?食货志》记载,宋初只从江淮漕运数十万石米至京,太平兴国初达四百万石,大中祥符时已达七百万石;南宋迁都临安,行政中心 所用米也是由两浙路及江东路供给。

——摘编自林敏《唐宋时期经济中心南移的地理基础》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西周至两汉时期地区经济发展的特点。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出两宋粮食的来源区并分析原因。(8分)

(3)根据材料一、二并结合所学知识,说明中国古代区域经济发展的趋势。(4分)

阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料16-18世纪中西方出现的部分文化现象。

1590年,李贽出版《焚书》。1602年,因“敢倡乱道惑世诬民”的罪名入狱。

1601年,耶稣会传教士利玛窦进入北京,向明神宗献自鸣钟、八音琴、三棱镜、天主像、圣母像等。次年在中国刊印了世界地图《坤舆万国全图》。

1607年,由利玛窦与徐光启合作翻译的《几何原本》正式出版,使西方几何学第一 次传到我国,对我国的几何学发展起了十分重要作用。

1612年,《泰西水法》由意大利传教士讲授,徐光启根据笔记整理,并结合中国的水利机械情况经过实验后编译成书。后被收入《四库全书?子部农家类》和《农政全书》。

1613年,耶稣会士曾德昭到达中国,1636年返回欧洲,在旅途上完成了《大中国 志》,为西方人理解中国,尤其是学习中国语言提供了理论前提。

1663-1679年,黄宗羲于慈澳、绍兴、宁波、海宁等地设馆讲学,撰成《明夷待访 录》《明儒学案》等。

1756年,伏尔泰的《风俗论》在日内瓦出版。作为一部百科全书式的著作,其中也 对中国有不少论述。伏尔泰借用中国儒家思想对当时法国的专制制度进行了批判。

从表中提取至少两条历史信息,自拟论题,并结合材料和所学知识予以阐述。(要求:写明论题,史论结合,史实准确)(12分)

2020年秋季南安侨光中学第二次阶段考高一历史

参考答案

选择题(共36小题,每小题1.5分,共54分。)

1--5 ABDCC 6--10 BABBA 11--15 CDAAC 16--20 CBCBB

21--25 DACBB 26--30 CADBC 31--36 CBCBB D

非选择题(共3小题,37题18分,38题16分,39题12分,共计46分。)

37、(18分)

(1)措施:不强迫当地民众剃头;按照汉族的管理制度,改变当地民族头领的称呼;无劣迹的当地民族头领不必内迁,并继续管理地方。(任答2点得4分)

(2)贡献:率军收复新疆;支持收回伊犁;推动新疆建省。(任答2点4分)

相同:两者都为了巩固边防; (2分)

不同:材料二主张加强西北边防,材料三主张重视东南海防。(4分)

评价:两者都有利于维护国家统一,有利于抵御外来侵略;只加强陆防使中国丧失制海权,在战略上处于被动地位;只加强海防就失去西北屏障,会破坏国家领土完整。(任答2点4分)

38、(16分)

(1)特点:各区城经济发展的不平衡性;经济重心主要集中在北方地区;经济区域由单一向各具特色的多个经济区域发散。(4分,任答两点即可)

(2)来源区:两淮及江南地区。(2分)

原因:北方连年战乱;北人南迁给江南带去丰富的劳动力;江南社会环境相对稳定;江南拥有广袤的土地和丰富的资源。(6分,任答三点即可)

趋势:区城经济发展由北向南逐步扩大范围,经济中心逐渐南移。(4分)

39、(12分)

示例1

信息:李贽、黄宗羲

论题:16-18 世纪,中国思想领域出现了反传统的进步思潮。

阐述: 明朝后期以李贽为代表的思想家提倡个性自由,蔑视权威和教条, 甚至否定传统伦理道德标准. 明末清初社会的剧烈动荡,促进了思想界的活跃。黄宗羲抨击君主专制制度,提出“工商皆本”,顾炎武、王夫之也对政治制度进行了批判。

总之,16-18世纪,中国思想领域的进步思潮适应了商品经济发展的要求,给传

统文化注入了新活力。

示例2

信息:徐光启《泰西水利》、伏尔泰介绍中国文化

论题 16-18世纪中西文化交流呈现双向互鉴的特征。

阐述 明清之际,来华传教士利玛窦等带来西方的天文、历算、地理、宗教等方面的知识,徐光启等人以开放的胸怀会通中西文化《几何原本》《泰西水法》等西方科学译著相继介绍到中国,使中国知识界对西学有了初步的认识。在西学传入中国的同时,中华文化在欧洲也得到传播,《大中国志》为西方人了解中国,学习中国语言提供了前提. 中国儒家思想对欧洲18世纪启蒙思潮产生了相当大的影响. 中国的历史、地理以及科技、文学相继传入欧洲,引起欧洲的“中国热”。

总之,16-18世纪,中西文化在交流中相互学习,促进了自身发展。

示例3

信息:利玛窦、曾德昭

论题 16-18世纪中西文化交流中,西方传教士起了桥梁纽带作用。

阐述 明清之际,为了传教的需要,西方传教士将西方的科学文化知识传入中国《几何原本》《泰西水法》等书的翻译以及世界地图的传入,打开了明朝知识界认识 西学的窗口,促进了我国传统文化的发展,西方传教士翻译中国典籍等方式,把中国文化介绍给欧洲《大中国志》为西方人了解中国,学习中国语言提供了前提. 中国儒家思想对欧洲18世纪启蒙思潮产生了相当大的影响. 中国的历史、地理以及科技、文学相继传入欧洲,引起欧洲的“中国热”。

总之,16-18世纪,西方传教士在向中国传教过程中,推动了中西文化的双向交流。

(其他论题亦可,言之成理,酌情给分)

本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共100分,考试时间90分钟。

考试时间:90分钟 分值:100

第Ⅰ卷(选择题,共54分)

一、选择题:本大题共36小题,每小题1.5分,共54分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的

1.“北京周口店北京……考古发观包括: 10万多件石器,成批的骨器,100 多种野兽化石,还有大量灰……其中最厚的灰烬可达4米。灰烬中有很多石头、骨头和朴树子等。”材料反映了北京人( )

A.会制造和使用石器、骨器 B.会种植庄稼

C.已经饲养家畜 D.保留了猿的某些特征

2.人们一直认为家谱起于宋代,其实家谱的雏形在殷商卜辞世系关系中就有所反映,隋唐以前,家谱修撰已相当发达,大量家谱书籍问世,只是大多未留传后世。这表明我国

A.分封制影响深远 B.宗法观念长期存在

C.封建家长制盛行 D.家谱文化博大精深

3.《史记,齐太公世家》载:“是时周室微,唯齐、楚、秦、晋为强。晋初与会,献公死,国内乱。秦穆公辟远,不与中国会盟。楚成王初收荆蛮有之,夷狄自置。唯独齐为中国会盟,而桓公能宣其德,故诸候宾会。“以上材料反映的历史现象是( )

①西周王室对诸侯失控 ②春秋时期诸侯争霸

③中原王朝与边境少数民族融合 ④齐桓公首先称霸的外因

A. ①② B. ③④ C. ①③ D. ②④

4.《墨子》是战国百家中墨家的经典,包括《尚贤》、《非攻》、《兼爱》、《修身》、《天志》《明鬼》、《备城门》、《备梯》等,涉及哲学、逻辑、军事、工程、几何学等,这反映出《墨子》

A.最能体现各国统治者的需求 B.奠定了传统文化的哲学基础

C.以解决社会实际问题为目的 D.对自然规律进行了系统概括

5.1975年在湖北出土的睡虎地秦简《置吏律》中规定:任用吏或尉,在已正式任命后才能令他行使职权和派往就任;啬夫(古代官吏名)被调任其他官府,不准把原任官府的佐、吏任用到新任官府。这一规定旨在( )

A.强调地方官吏由中央任免 B.提升基层官吏的责任意识

C.加强对官吏的监督和管理 D.允许地方官大胆任用亲信

6.秦兵马俑出土的陶俑、陶马都经过精心彩绘且几乎无一雷同,青铜兵器制作精良且形制、大小几乎一致。每批陶俑、陶马、兵器上都打印或刻有工匠的名字。这反映当时

A.战争催生青铜制造产业 B.国家管理运用法家思想

C.陶器制作工艺达到巅峰 D.器物制造技术领先全球

7.董仲舒曾说:“春秋之义。国有大丧者,止宗庙之祭,而不止郊祭(古代帝王在郊外祭祀天地的典礼),不敢以父母之丧,废事天地之礼也。”董仲舒此言的主要目的是( )

A.强调尊天地而贵君权 B.说明等级礼仪的重要性

C.宣传儒学的独尊地位 D.阐述君主专制需要神学

8.271907043180示意图能够直观地反映历史现象。对右图所示历史事件的作用解释准确的是( )

A.加速了国家分裂

B.加强了中央集权

C. 增强了诸侯势力

D. 扩大了王国疆域

9.制作年代尺是学习历史的重要方法。下面年代尺的空白处应填写( )

A.三国鼎立 B.西晋统一 C.前秦统一北方 D.隋朝建立

10.下表呈现的变化反映了( )

时期

全国所辖郡数

秦岭淮河以北郡数

秦岭淮河以南郡数

西汉

103

74

29

西晋

162

86

76

A.南北经济水平差距缩小 B.政治中心实现了南移

C.西汉时期的疆域比西晋小 D.经济重心实现了南移

11.唐太宗“以天下为家”,“惟贤是与”。既用“西北骁武之士”,又用“东南儒生”;既用秦王府旧人,也用东宫旧仇;既用高祖遗臣,也提拔寒微士人、任用少数民族精英。材料表明,贞观之治得益于( )

A.宗法制的深远影响??????B.统治者的革新魄力

C.统治集团的开放性??????D.科举制的发展完善

12.据学者研究,唐朝“安史之乱”后百余年间的藩镇基本情况如表所示。

“安史之乱”后百余年间唐朝藩镇基本情况表

藩镇类型

数量(个)

官员任免

赋税供纳

兵额与功能

河朔型

7

藩镇自擅

不上供

拥重兵以自立

中原型

8

朝廷任命

少上供

驻重兵防骄藩

边疆型

17

朝廷任命

少上供

驻重兵守边疆

东南型

9

朝廷任命

上供

驻兵少防盗贼

由此可知,这一时期的藩镇( )

A. 控制了朝廷财政收入 B. 彼此之间攻伐不已

C. 注重维护中央的权威 D. 延续了唐朝的统治

13.唐朝中后期实行两税法,该赋税制度的实行表明( )

①租庸调制已无法维持②征税标准不再以人丁为主

③遏制了土地兼并的势头④从根本上减轻了农民的负担

①② B. ③④ C. ②③ D. ②④

14、据陈茂同《中国历代选官制度》等记述,唐代科举考试主要科目及内容如下:

科目

初试

二试

三试

明经

选《礼记》或《左传》之一及《孝经》《论语》《尔雅》,每经帖十条

口答诸经大义十条

答时务策三道

进士

选《礼记》或《左传》之一及《尔雅》,每经帖十条

作诗、赋、文各一篇

作时务策五道

以上材料说明唐代科举制( )

实行分科考试选拔官员 ②测试考生记诵儒家经典的能力

③检测考生解决实际问题的能力 ④明经科考试难度大于进士科

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

15.1900年,在甘肃敦爆发现的木刻印刷物《金刚经》,末尾题有唐“威通九年四月十五日”等字样。扉页上是释迦牟尼说法图。印品雕刻精美,图文浑朴凝重,印刷浓厚匀称,清晰显明。对此解释正确的是( )

A.《金刚经》是我国最早的雕版印刷品

B.唐代的雕版印刷术技艺已经成熟

C.雕版印刷术的发展推动了佛教的传播

D.唐代的雕版印刷术为活字印刷术奠定了基础

16、魏晋南北朝时期,开凿石窟风气盛行。其中著名的石窟有山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟、山西太原天龙山石窟等。这些石窟中的佛像无论何种形象,很多都身着汉族形式的衣饰。上述材料反映了这一时期

A.北方经济地位上升 B.儒学正统地位丧失

C.中外文化交融增强 D.三教思想趋于融合

17.下图中①②③所代表的政权分别是( )

A.辽、西夏、金 B.西夏、北宋、辽

C.金、辽、北宋 D.金、西夏、南宋

18、宋既“收其精兵”“制共钱谷” “稍夺其权” ,又以转运使、提刑、提举常平、安抚使收夺州县诸权和监察地方官吏。这说明宋代( )

A.强化了君主专制 B.消除了地方蕃镇制据

C.加强了中央集权 D.完善了地方行政制度

19、《东京梦华录》 记载北宋汴京城“潘楼……茶坊每五更点灯博易,买卖衣服、图画、花环、领抹之类,至晓即散,谓之‘鬼市子’。”据此可知( )

A.北宋时已经出现了夜市 B.北宋时已经出现了晓市

C.北宋东京商业规模较大 D.北宋城市突出经济职能

20、《宋史》 记载凡大食、暹罗等诸蕃并通货物,“以金银……杂色铭络线、 铅锡、杂色帛、瓷器,市香药、犀、象……”该史料反映了宋代( )

A.商贸活动不再受到官府的监管 B.海外贸易繁荣兴盛

C.“朝贡”贸易体制尚未发展起来 D.路上丝绸之路兴盛

21、有学者认为,将长幼有序、男女有别、恪守本分等生活理念,以及遵守国籍法令等教育内容推广到全社会每一个家庭,是理学的功劳。这里所说的“理学的功劳”主要指( )

A.西周初年的礼乐制度得以恢复 B.结束了百家争鸣的局面

C.儒学至此成为封建社会主流意识形态 D.儒家思想的普及和世俗化

22.沈括在写给欧阳修的信中指出:“至于技巧器械,大小尺寸,黑黄苍赤,岂能尽出于圣人? 百工、群有司、市井田野之人莫不预焉!”他旨在说明

A.科技发展源于实践 B.宋代科技成果丰硕

C.儒家重视科技发明 D.科技发展依赖政府

23.元代的行省划分不惜打破自然地理界限,不顾区域经济联系,人为地造成犬牙交错的局面。这种划分的主要目的是( )

A.加强区域之间的联系 B.提高地方的行政效率

C.抑制割据以加强集权 D.扩大元朝的统治区域

24.中国古代有些统治者为加强统治,解决地域辽阔、民族众多的问题,曾经采用过类似“一国两制”的办法进行治理。下列制度中具有明显“一国两制”特征的是( )

A. 西汉时期的郡国并行制 B. 契丹的“蕃汉分治”制度

C. 金朝的猛安谋克制度 D. 元朝时在中央设立中书省,地方设置行中书省

25.《明史讲义》载:“历代宦官与士大夫为对立,士大夫决不与宦官为缘。明代则士大夫之大有作为者,亦往往有宦官为之助而始有以自见。”导致明代这一现象的制度因素是

A.皇权旁落,朝廷吏治腐败 B.废除丞相,君主专制强化

C.设置内阁,权力中枢内移 D.权分六部,制约机制形成

26.北宋出现了最早的纸币—交子,南宋、元朝、明朝政府都曾大力推行纸币,可是迅速贬值,到明中期基本放弃纸币,取而代之的则是从民间贸易发展起来的白银;白银的使用日益普遍,并最终作为主要支付手段获得政府认可。从力推纸币到最终使用白银主要反映了( )

A.“重农抑商”政策的破产 B.政府对贸易的控制加强

C.政府对市场的控制遇挫 D.中国的白银矿产资源丰富

27.康熙帝晚年曾说:“海外如西洋等国,千百年后,中国恐受其累。”这表明康熙帝( )

A.认识到中西方文化的差异并有所警觉 B.认为中国迫切需要学习西方文化

C.对西方文化有一定的了解 D.感受到西方文化的先进

273304010541028.如图是经济学家刘逛关于清代人均GDP的测算,测算结果显示:“有清一代,人均GDP在其经济恢复后即开始下降,并在乾隆盛世时一度跌至最低点。”对产生这一趋势特点的原因推断合理的是( )

A.自然经济日益解体 B.列强的经济掠夺

C.封建赋税盘剥沉重 D.人口的快速增长

29.对以下文学著作解读正确的是

A.是古典小说创作初期的成果 B.反映了市民阶层的文化需求

C.内容反映了封建社会的繁荣 D.表现手法都充满浪漫主义色彩

30.通过对“中国基本古籍库”中不同时代文献中的“弃儒+从事某种职业”一词进行检索,明清时期“弃儒”一词的出现频率较唐、宋、元有了明显增加,就内容而言,“弃儒就贾(商)”者的比例明显高于其他行业。对该现象认识正确的是( )

A.见证了科举制度走向没落 B.论证了自然经济走向瓦解

C.反映出商品经济影响扩大 D.说明了儒学地位受到冲击

31.张鑫保教授曾说:“当两个社会、两种文化相撞的时候,产生的冲突,导致了两次中英战争,中国人称之为鸦片战争,其实不应该被称为鸦片战争,因为导因不是鸦片。”据此,张鑫保教授强调( )

A.鸦片贸易和鸦片战争没有任何关系 B.虎门销烟致使英国侵略中国

C.鸦片贸易并非是中英鸦片战争的根源 D.工业革命的开展引发鸦片战争

32.近代一有识之士曾说:“一国所得,诸国安然而享之;一国所求,诸国群起而助之,是不啻驱西洋诸国,使之协以谋我。”上述言论针对的是( )

A.领事裁判权 B.片面最惠国待遇

C.居住及租地权 D.“门户开放”政策

33.如表是17-19世纪中国部分文献对“夷”内涵的解读。据此可知( )

时期

“夷”解读

1643年版《辟邪集》

“夷族”、“夷类”,指责传教士包藏祸心,妄图“以夷变夏”

1832年

《中英外交文书》

“barbarians”(野蛮人)

魏源《海国图志叙》

瀛寰之奇士,域外之良友

1858年《天津条约》

将“夷”,改称为“洋”

A.清朝政治统治面临危机 B.中体西用思想成为主流

C.传统夷夏观念受到冲击 D.近代国家意识开始萌芽

34.有学者指出:“假如没有这场革命,清廷不会向西方学习,中国必然会在旧有轨道上徐徐而行;假如没有这场革命,汉人士大夫还会继续沉沦,不会有曾国藩、左宗棠、李鸿章,也就不会有后来的政治大变局。”材料中的“这场革命”指( )

A.鸦片战争 B.太平天国运动

C.洋务运动 D.义和团运动

35.1892年,维新思想家宋恕提出“欲更官制、设议院、改试令,必自易西服始”。康有为在奏议中也不止一次提及“易服”。维新派如此重视易服的主要原因是( )

A.改制中易服更易推行 B.意在营造改制的社会氛围

C.中国需改变对外形象 D.长袍马褂代表了守旧势力

36. 如图,漫画中是一个人化了的土崩瓦解的中国形象。这一漫画反映的主题是( )

299275566040

第二次鸦片战争

中法战争

甲午中日战争

八国联军侵华战争

第Ⅱ卷(非选择题,共46分)

注意事项:

(1)第Ⅱ卷共3小题,37题18分,38题16分,39题12分,共计46分。

(2)请将答案写在答题卡上,答在试卷或答题卡范围之外的无效。

37. 清政府为稳定和巩固边疆,进行了不懈的努力。阅读材料,回答问题。

材料一 (云贵总督)鄂尔泰曰:“改流之土民宜(应当)从国制。”由于改流百姓仍听土目管辖,生活习俗依然如故,鄂尔泰建议应允许改流之民自愿效仿满族剃头,不得强迫;改流之地的把目、火头应改名为保甲制度中的里长、甲首,且无恶迹的土目也不必迁至内地。……应继续令土目管理当地夷民。

——马亚辉《雍正朝云南改土归流再探》

材料二 是故重新疆者所以保蒙古,保蒙古者所以卫京师。西北臂指相联,形势完整,自无隙可乘。……新疆全境,向称水草丰饶,牲畜充牣者……区区愚忱,实因地不可弃,兵不可停,而饷事匮绝,计非速复腴疆无从着手。……至省费节劳,为新疆画久安长治之策,纾朝廷西顾之忧,则设行省,改郡县,事有不容已者。

——左宗棠《左文襄公全集·奏稿》

材料三 今则东南海疆万余里。各国通商传教,来往自如,麋集京师及各省腹地,阳托和好之名,阴怀吞噬之计。一国生事,诸国构煽,实为数千年未有之变局……敌从海道内犯,自须亟练水师,惟各国皆系岛夷,以水为家,船炮精练已久,非中国水师所能骤及。中土陆多于水,仍以陆军为根基。若陆军训练得力,敌兵登陆后尚可崖战;炮台布置得法,敌船进口时尚可拒守……况新疆不复,于肢体之元气无伤;海疆不防,则腹心之大患愈棘,孰重孰轻,必有能辨之者。

——李鸿章《筹议海防折》(1874年)

(1)根据材料一指出清政府治理“改流之土民”的具体措施。(4分)

(2)结合所学指出左宗棠对新疆的历史贡献;对比材料二和材料三,归纳两者在观点上的异同,并简要评价。(14分)

38.阅读材料,回答问题。

材料一

西周以前的主要经济区是在黄河中下游平原地区;从西周开始,泾渭流域成为新的经济区;春秋战国时期,各国因地制宜,发展生产,形成了各具特色的五大经济区;两汉时期关中地区和关东地区的经济获得了长足的进步,在此基础上形成了北方黄河流域基本经济区,而南方江淮地区则相对落后。

——摘编自齐涛 《中国古代经济史》

材料二

安史之乱至宋初,北方人口在连年战乱中急剧减少。而一些北人南下的集结区人口不但没有下降,反而有所增长。于是拥有大批劳动力的江南地区的广袤土地被开发,众多水利工程相继建成,经济的发展很快超过了北方。据《宋史?食货志》记载,宋初只从江淮漕运数十万石米至京,太平兴国初达四百万石,大中祥符时已达七百万石;南宋迁都临安,行政中心 所用米也是由两浙路及江东路供给。

——摘编自林敏《唐宋时期经济中心南移的地理基础》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西周至两汉时期地区经济发展的特点。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出两宋粮食的来源区并分析原因。(8分)

(3)根据材料一、二并结合所学知识,说明中国古代区域经济发展的趋势。(4分)

阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料16-18世纪中西方出现的部分文化现象。

1590年,李贽出版《焚书》。1602年,因“敢倡乱道惑世诬民”的罪名入狱。

1601年,耶稣会传教士利玛窦进入北京,向明神宗献自鸣钟、八音琴、三棱镜、天主像、圣母像等。次年在中国刊印了世界地图《坤舆万国全图》。

1607年,由利玛窦与徐光启合作翻译的《几何原本》正式出版,使西方几何学第一 次传到我国,对我国的几何学发展起了十分重要作用。

1612年,《泰西水法》由意大利传教士讲授,徐光启根据笔记整理,并结合中国的水利机械情况经过实验后编译成书。后被收入《四库全书?子部农家类》和《农政全书》。

1613年,耶稣会士曾德昭到达中国,1636年返回欧洲,在旅途上完成了《大中国 志》,为西方人理解中国,尤其是学习中国语言提供了理论前提。

1663-1679年,黄宗羲于慈澳、绍兴、宁波、海宁等地设馆讲学,撰成《明夷待访 录》《明儒学案》等。

1756年,伏尔泰的《风俗论》在日内瓦出版。作为一部百科全书式的著作,其中也 对中国有不少论述。伏尔泰借用中国儒家思想对当时法国的专制制度进行了批判。

从表中提取至少两条历史信息,自拟论题,并结合材料和所学知识予以阐述。(要求:写明论题,史论结合,史实准确)(12分)

2020年秋季南安侨光中学第二次阶段考高一历史

参考答案

选择题(共36小题,每小题1.5分,共54分。)

1--5 ABDCC 6--10 BABBA 11--15 CDAAC 16--20 CBCBB

21--25 DACBB 26--30 CADBC 31--36 CBCBB D

非选择题(共3小题,37题18分,38题16分,39题12分,共计46分。)

37、(18分)

(1)措施:不强迫当地民众剃头;按照汉族的管理制度,改变当地民族头领的称呼;无劣迹的当地民族头领不必内迁,并继续管理地方。(任答2点得4分)

(2)贡献:率军收复新疆;支持收回伊犁;推动新疆建省。(任答2点4分)

相同:两者都为了巩固边防; (2分)

不同:材料二主张加强西北边防,材料三主张重视东南海防。(4分)

评价:两者都有利于维护国家统一,有利于抵御外来侵略;只加强陆防使中国丧失制海权,在战略上处于被动地位;只加强海防就失去西北屏障,会破坏国家领土完整。(任答2点4分)

38、(16分)

(1)特点:各区城经济发展的不平衡性;经济重心主要集中在北方地区;经济区域由单一向各具特色的多个经济区域发散。(4分,任答两点即可)

(2)来源区:两淮及江南地区。(2分)

原因:北方连年战乱;北人南迁给江南带去丰富的劳动力;江南社会环境相对稳定;江南拥有广袤的土地和丰富的资源。(6分,任答三点即可)

趋势:区城经济发展由北向南逐步扩大范围,经济中心逐渐南移。(4分)

39、(12分)

示例1

信息:李贽、黄宗羲

论题:16-18 世纪,中国思想领域出现了反传统的进步思潮。

阐述: 明朝后期以李贽为代表的思想家提倡个性自由,蔑视权威和教条, 甚至否定传统伦理道德标准. 明末清初社会的剧烈动荡,促进了思想界的活跃。黄宗羲抨击君主专制制度,提出“工商皆本”,顾炎武、王夫之也对政治制度进行了批判。

总之,16-18世纪,中国思想领域的进步思潮适应了商品经济发展的要求,给传

统文化注入了新活力。

示例2

信息:徐光启《泰西水利》、伏尔泰介绍中国文化

论题 16-18世纪中西文化交流呈现双向互鉴的特征。

阐述 明清之际,来华传教士利玛窦等带来西方的天文、历算、地理、宗教等方面的知识,徐光启等人以开放的胸怀会通中西文化《几何原本》《泰西水法》等西方科学译著相继介绍到中国,使中国知识界对西学有了初步的认识。在西学传入中国的同时,中华文化在欧洲也得到传播,《大中国志》为西方人了解中国,学习中国语言提供了前提. 中国儒家思想对欧洲18世纪启蒙思潮产生了相当大的影响. 中国的历史、地理以及科技、文学相继传入欧洲,引起欧洲的“中国热”。

总之,16-18世纪,中西文化在交流中相互学习,促进了自身发展。

示例3

信息:利玛窦、曾德昭

论题 16-18世纪中西文化交流中,西方传教士起了桥梁纽带作用。

阐述 明清之际,为了传教的需要,西方传教士将西方的科学文化知识传入中国《几何原本》《泰西水法》等书的翻译以及世界地图的传入,打开了明朝知识界认识 西学的窗口,促进了我国传统文化的发展,西方传教士翻译中国典籍等方式,把中国文化介绍给欧洲《大中国志》为西方人了解中国,学习中国语言提供了前提. 中国儒家思想对欧洲18世纪启蒙思潮产生了相当大的影响. 中国的历史、地理以及科技、文学相继传入欧洲,引起欧洲的“中国热”。

总之,16-18世纪,西方传教士在向中国传教过程中,推动了中西文化的双向交流。

(其他论题亦可,言之成理,酌情给分)

同课章节目录