福建省四校2020-2021学年高二上学期期中联考历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 福建省四校2020-2021学年高二上学期期中联考历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 188.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-12-07 22:59:54 | ||

图片预览

文档简介

安溪一中、养正中学、惠安一中、泉州实验中学2022届

高二年上学期中考联考试卷

历 史 科

(考试时间:90分钟 试卷满分:100分)

一、选择题:本题共24小题,每小题2分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1.春秋战国时期,出现了百家争鸣的局面,孟子提倡“德治”“仁政”,墨子倡导“非攻”“尚贤”,庄子提出“无为而治”,韩非主张法、术、势三者相结合。他们共同的着眼点在于

A.创建全新思想体系 B.顺应时代变革潮流

C.争夺思想学术阵地 D.谋划政治统治策略

2.《道德经》中有这样一句话:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”这反映出

A.老子强调道德的作用 B.老子重视法律

C.老子哲学中包含丰富的辩证法思想 D.老子主张顺应自然

3.韩非批判儒、墨两家靠仁义礼让来治理国家的主张,并强调“尧为匹夫不能治三人,而桀为天子能乱天下”。韩非此举旨在论证( )

A.变革旧制的迫切性 B.国策与时俱进的必要性

C.君主地位的特殊性 D.儒墨复古主义的落后性

4.对古代中国两千余年的政治制度,按西方标准,将其称为专制主义中央集权制度,是民主的对立面。而现代学者却认为,古代中国的皇帝很难做到为所欲为的专制。古代制约皇权的主要因素是

A.以民本主义为执政的指导思想 B.中国古代王朝监察体制

C.遵照儒家标准的官僚制度系统 D.地方势力制约中央集权

5.“天人合一”的观念最早是庄子阐述,关注的是人在宇宙中的地位,注重的是人与自然关系的和谐。汉代董仲舒的“天人感应”说就是“天人合一”的一种,它把自然之天拟人化,认为天有意志,能监视人间,并根据君主德行的好坏赐福或降灾。这说明

A.黄老之学被汉代统治者采纳 B.儒家思想在借鉴中不断创新

C.儒、道的发展趋势逐渐合流 D.儒家始终关注天与人的关系

6.据《史记》记载:汉高祖刘邦母刘氏在人泽坡休息,梦中与神人相遇后怀有身孕,生刘邦:《明史》记载:明太祖朱元璋出生时出现了“红光满屋”的怪异现象。这表明统治者的意图是

A.掩饰自己出身低微以取得上层支持 B.宣扬迷信思想强化伦理纲常

C.宣扬君权神授树立君主的政治权威 D.干预史家对历史的客观记录

7. 北宋张载提出“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的人生理想;明清之际的顾炎武发出“天下兴亡,匹夫有责”的呼吁。二者的相同点是( )

A.构建新儒学体系 B.强调社会责任感

C.提倡知行合一 D.重建伦理秩序

8.明中叶以后,王守仁标榜“良知良能,愚夫愚妇与圣人同”,这引发了士大夫对君主圣贤偶像的怀疑,此后有些士大夫们一反陈规旧说,指责《论语》、直斥六经,张扬个性。这

A.强调了人的自我价值 B.是西学东渐的产物

C.表达了民主政治诉求 D.是理学思想的创新

9.学者李泽厚认为:后代的人们,由其现实的利益和要求出发,各取所需,或夸扬其(孔子)保守的方面,或强调其合理的因素,来重新解说、建造和评价他们,以服务于当时阶级的、时代的需要。于是,有董仲舒的孔子,有朱熹的孔子……。“朱熹的孔子”是指

A.先气后理的思想 B.存天理,灭人欲

C.君权神授 D.天人感应

10.黄宗羲虽然对专制政治思想进行了极为大胆的反抗,但专制主义制度依然稳固如常,其思想于社会中荡起涟漪,却未翻起风浪。其根本原因是

A.新经济因素的迟滞与微弱 B.未能跳出传统思想的窠臼

C.缺乏相应的阶级基础 D.未提出未来社会的理想蓝图

11.凸面镜早在唐代就作为小儿玩物出现于长安街市,而西方人在13世纪末制成了眼镜。明朝时眼镜传入中国并很快流行,但人们除了用来读四书五经外,对其本身研究仍毫无进展。这反映了中国古代科技

A.对西方科技发明有影响 B.曾经处于世界领先的地位

C.发展步伐落后于西方国家 D.满足于初级的实际应用

12.有学者指出,《九章算术》的主要内容共分为方田(田亩面积的计算)粟米(按比例交换各种谷物)衰分(确定依等级分配物资或摊派税收的比例)均输(确定摊派税收和民工的比例)等九章。据此可知,《九章算术》

A.重视理论推导和证明 B.注重解决农业生产的技术问题

C.深受儒家思想的影响 D.体现了数学的经济工具化倾向

13.下面是关于“马”字写法的发展演变图。这种变化反映出

A.政治局面影响文化整合 B.文化的发展具有多样性

C.文字书写艺术不断发展 D.文化交流推动百家争鸣

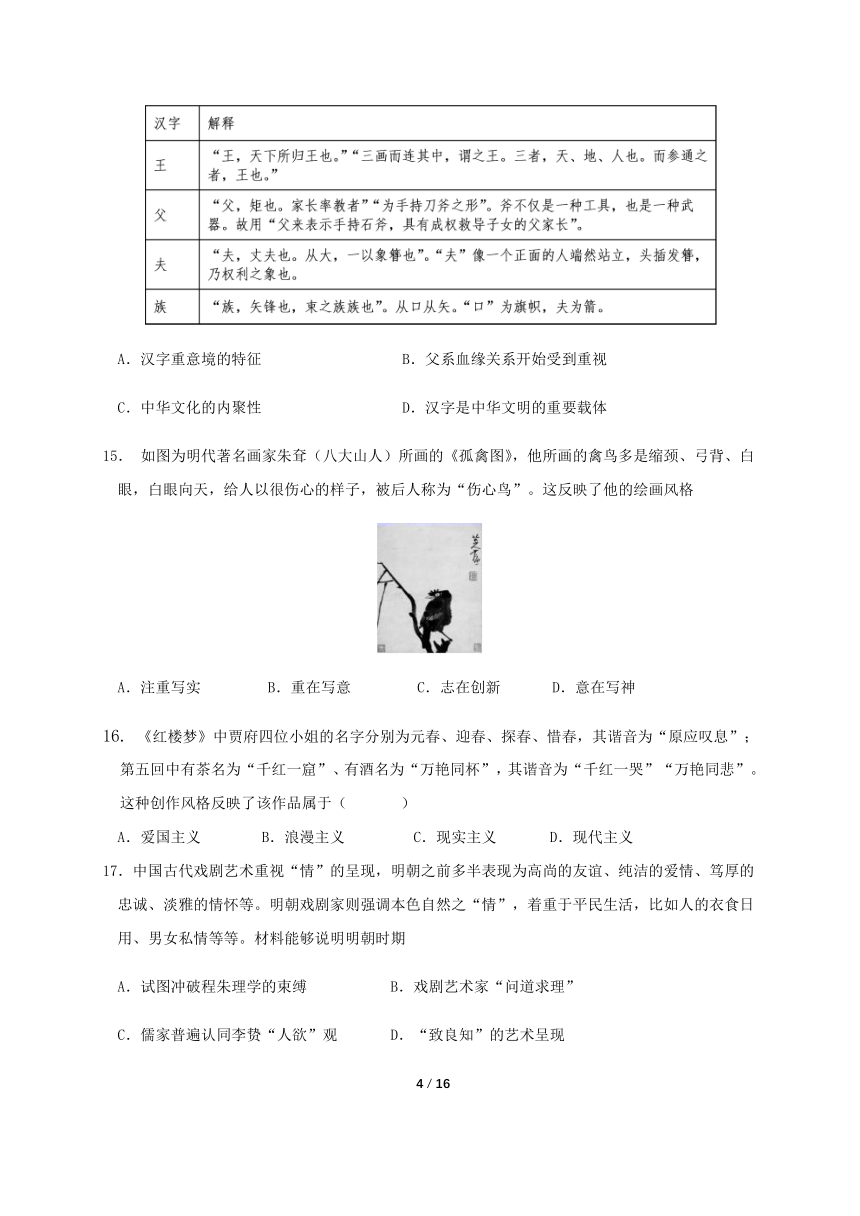

14.下表为汉字“王”“父”“夫”“族”在《说文解字》冲的注解。这主要反映了

A.汉字重意境的特征 B.父系血缘关系开始受到重视

C.中华文化的内聚性 D.汉字是中华文明的重要载体

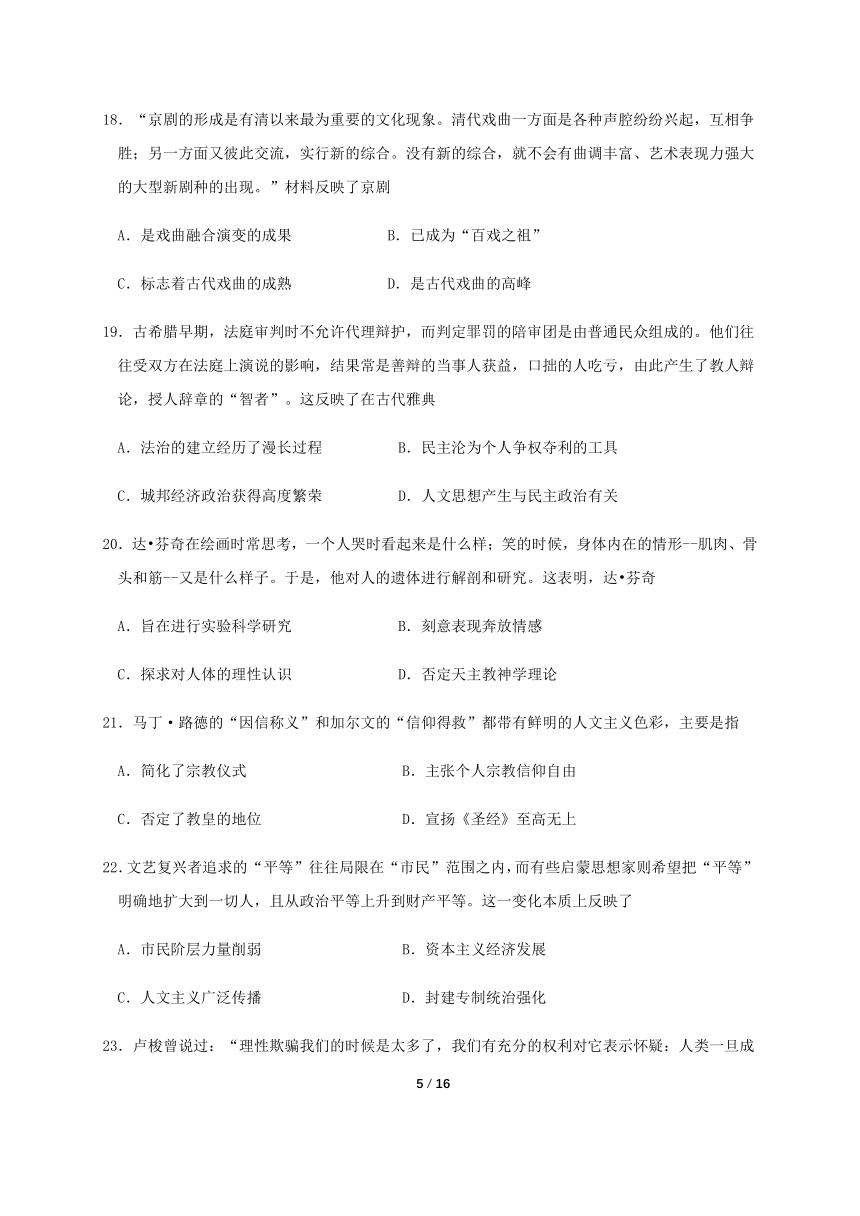

15. 如图为明代著名画家朱耷(八大山人)所画的《孤禽图》,他所画的禽鸟多是缩颈、弓背、白眼,白眼向天,给人以很伤心的样子,被后人称为“伤心鸟”。这反映了他的绘画风格

A.注重写实 B.重在写意 C.志在创新 D.意在写神

16. 《红楼梦》中贾府四位小姐的名字分别为元春、迎春、探春、惜春,其谐音为“原应叹息”;第五回中有茶名为“千红一窟”、有酒名为“万艳同杯”,其谐音为“千红一哭”“万艳同悲”。这种创作风格反映了该作品属于(??? )

A.爱国主义?? B.浪漫主义 C.现实主义??? D.现代主义

17.中国古代戏剧艺术重视“情”的呈现,明朝之前多半表现为高尚的友谊、纯洁的爱情、笃厚的忠诚、淡雅的情怀等。明朝戏剧家则强调本色自然之“情”,着重于平民生活,比如人的衣食日用、男女私情等等。材料能够说明明朝时期

A.试图冲破程朱理学的束缚 B.戏剧艺术家“问道求理”

C.儒家普遍认同李贽“人欲”观 D.“致良知”的艺术呈现

18.“京剧的形成是有清以来最为重要的文化现象。清代戏曲一方面是各种声腔纷纷兴起,互相争胜;另一方面又彼此交流,实行新的综合。没有新的综合,就不会有曲调丰富、艺术表现力强大的大型新剧种的出现。”材料反映了京剧

A.是戏曲融合演变的成果 B.已成为“百戏之祖”

C.标志着古代戏曲的成熟 D.是古代戏曲的高峰

19.古希腊早期,法庭审判时不允许代理辩护,而判定罪罚的陪审团是由普通民众组成的。他们往往受双方在法庭上演说的影响,结果常是善辩的当事人获益,口拙的人吃亏,由此产生了教人辩论,授人辞章的“智者”。这反映了在古代雅典

A.法治的建立经历了漫长过程 B.民主沦为个人争权夺利的工具

C.城邦经济政治获得高度繁荣 D.人文思想产生与民主政治有关

20.达?芬奇在绘画时常思考,一个人哭时看起来是什么样;笑的时候,身体内在的情形--肌肉、骨头和筋--又是什么样子。于是,他对人的遗体进行解剖和研究。这表明,达?芬奇

A.旨在进行实验科学研究 B.刻意表现奔放情感

C.探求对人体的理性认识 D.否定天主教神学理论

21.马丁·路德的“因信称义”和加尔文的“信仰得救”都带有鲜明的人文主义色彩,主要是指

A.简化了宗教仪式 B.主张个人宗教信仰自由

C.否定了教皇的地位 D.宣扬《圣经》至高无上

22.文艺复兴者追求的“平等”往往局限在“市民”范围之内,而有些启蒙思想家则希望把“平等”明确地扩大到一切人,且从政治平等上升到财产平等。这一变化本质上反映了

A.市民阶层力量削弱 B.资本主义经济发展

C.人文主义广泛传播 D.封建专制统治强化

23.卢梭曾说过:“理性欺骗我们的时候是太多了,我们有充分的权利对它表示怀疑:人类一旦成为理性的奴隶,和受神权摆布一样可悲。我决定在我的一生中选择情感这个东西。”这表明他

A.完全背离人文主义精神 B.对理性主义提出了质疑

C.已经摆脱了神学的束缚 D.科学地道出启蒙的真谛

24.“在全世界范围内掀起了一场惊人的争论,使众多知识领域的探究重新得到评价,尤其是博物学、植物学和社会科学领域。”以上评论的理论学说

A.为世界民族解放提供思想武器 B.是人类对自然规律的第一次概括

C.是近代自然科学诞生重要标志 D.打破了19世纪物理学发展的桎梏

二、非选择题:共52分。其中25题15分,26题11分,27题14分,28题12分。

25. 阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一 哲学家们在晚周(注:春秋战国)时期大动乱的形势下,力图提出稳定社会、安抚人心的原则。

——[美]伯恩斯等《世界文明史》

材料二 其实儒家思想取得胜利是一个缓慢的过程,两汉400余年,它渐渐由孔孟时期的原始儒学衍化为掺杂了诸子思想和古代迷信的庞杂思想体系……与其说儒家思想征服了汉代学者,不如讲是汉代学者改造了儒家思想。

——费正清《中国——传统与变迁》

材料三 黄宗羲认为“为天下之大害者,君而已矣”,提出要“以天下为主,君为客”,立“天下之法”,废“一家之法”。“向使无君,人各得自私也,人各得自利也”。又说:“世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。”在中国近代民主革命时期,黄宗羲的《明夷待访录》被许多人称为17世纪中国的“民权宣言”。

——袁行霈《中华文明史》

(1)依据所学知识,指出晚周时期儒家学者提出了哪些“稳定社会、安抚人心的原则”。(6分)

(2)根据材料二和所学知识,说明汉代学者是如何改造儒家思想并使其获得胜利的。(4分)

(3)根据材料三并结合所学知识,分析《明夷待访录》被称为17世纪中国的“民权宣言”的原因。(5分)

26. 阅读材料,完成下列要求。(11分)

有研究者在论述“明朝妇女婚姻观的两重性”时,引用过下列材料:

材料一 凡民间寡妇,三十以前夫亡守志(不改嫁)者,五十以后不改节(节操) 者,旌表门闾(表彰其家族),除免本家差役。

——《明会典》

材料二 正史中各代烈女数字:《唐书》54人;《宋史》55人;《元史》l87人;《明史》“不下万余人”。

——据祝瑞开:《中国婚姻家庭史》

材料三 女子周胜仙与男子范二郎相遇,“四目相视,具各有情”,二人通过巧妙的自我介绍,订下终身。

——据明中后期小说《醒世恒言》

材料四 孟玉楼丧夫后要改嫁,亲戚及乡邻都赞同,“少女嫩妇的,你拦着不教他嫁人,留着他做什么?”

——据明中后期小说《金瓶梅》

(1)该研究者认为,明朝妇女的婚姻观存在两重性,即保守性与自主性。他可能使用上述哪些材料来分别证明? (4分)

(2)结合明朝中后期的经济、文化状况,你认为,该研究者提出的明朝妇女婚姻自主性出现的原因是什么?(4分)

(3)上述材料分别来自官方文献、学者著作和小说,你对该研究者利用这些材料进行研究有何看法?(3分)

27. 阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 文艺复兴时期的人文主义作为对其所向往的人性的追求,摒弃了宗教教条,将价值取向由“神”转向“人”,但它缺乏“科学”的基础,仍然无法摆脱“神”的羁绊。18世纪的启蒙运动,以对科学知识的张扬,对思想自由和个性解放的鼓吹,在日后转化为一场旨在充分肯定人的根本价值、强调人的尊严的思想运动。

材料二 科学的人文主义是在保持和光大旧人文主义优良传统的基础上,给它注入旧人文主义所匮乏的科学要素和科学精神。其新颖之处在于:明白人在自然界中的地位,以此作为安身立命的根基之一;对激进的唯意志论和极端的浪漫主义适当加以节制;依靠科学自身的精神力量和科学衍生的物质力量,促进社会进步和人的自我完善;科学理应是而且必须是为人的和属于人的,为的是人的最高和长远的福祉。没有人文情愫关怀的唯科学主义是盲目的和莽撞的。

——以上材料摘编自马龙闪《近现代科技与思想文化》

(1)据材料一,指出文艺复兴和启蒙运动时期人文主义的差异。结合所学知识,分析产生差异的原因。(7分)

(2)据材料二,概括“科学的人文主义”的内容。(4分)

(3)据材料一、二并结合所学知识,评析“科学的人文主义”。(3分)

28.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料:

伏尔泰眼中的中国

旅行者们,尤其是传教士们,都认为到处看到的是专制制度。这些人从表面现象判断一切:看到一些人跪拜,便认为他们是奴隶,而接受人们跪拜的那个人必定是1.5亿人生命财产的绝对主宰,他一人的旨意便是法律。可实际情况并非如此。……人类肯定想象不出一个比这更好的政府:一切都由一级从属一级的衙门来裁决,官员必须经过好几次严格的考试才被录用。……如果说曾经有过一个国家,在那里人们的生命、名誉和财产受到法律保护,那就是中华帝国。

中国人最深刻了解、最精心培育、最致力完善的东西是道德和法律。儿女孝敬父亲是国家的基础。在中国,父权从来没有削弱。……一省一县的文官被称为父母官,而帝王则是一国的君父。这种思想在人们心中根深蒂固,把这个幅员广大的国家组成一个大家庭。他们的孔子不创新说,不立新礼;他不做受神启者,也不做先知。他是传授古代法律的贤明官吏。我们有时不恰当地把他的学说称为“儒教”,其实他并没有宗教,他的宗教就是所有皇帝和大臣的宗教,就是先贤的宗教。孔子只是以道德谆谆告诫人,而不宣扬什么奥义。世界上曾有过的最幸福、最可敬的时代,就是奉行孔子的律法的时代。

——节选自伏尔泰《风俗论》

请回答:

谈谈你对伏尔泰对中国文化解读的认识。(12分)

安溪一中、养正中学、惠安一中、泉州实验中学2022届

高二年上学期中考联考试卷

历史科参考答案

选择题(每小题2分,24题48分)

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

答案

D

D

C

C

B

C

B

A

B

A

D

D

题号

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

答案

A

D

B

C

A

A

D

C

C

B

B

A

25.(1)孔子:仁和礼;为政以德。孟子:仁政;民贵君轻。荀子:礼法并施,以礼教为主;君舟民水。(6分)

(2) 董仲舒融合阴阳家、道家、法家思想改造儒学,提出“大一统”“天人感应”“三纲五常”等学说,顺应了汉代加强中央集权的需要,汉武帝时“罢黜百家、独尊儒术”,奠定了儒家思想的正统地位。(4分)

(3)原因:在《明夷待访录》中,他提出了与近代民权思想类似的主张。政治上,批判君主专制,提出限制君权的设想和主张;主张法治;经济上,主张工商皆本。这些思想对君主专制统治造成了强烈的冲击,带有早期启蒙性质。

26. (1)材料一和材料二证明明朝妇女婚姻观的保守性;材料三和材料四证明明朝妇女婚姻观的自主性。 (4分)

(2)明中后期商品经济的发展,使人们的人生观和价值观发生了变化;明中后期、出现了反礼教的思想,鼓舞了明朝妇女追求婚姻自主。(4分)

(3)考生可从材料本身的可靠性或对材料的使用等方面提出自己的看法。如:①小说是文学作品,作为史料使用,必须慎重。(或:小说是现实的反映,可以作为史料使用。)②材料三、四的现象是个案,而且出现在明中后期,不足以说明整个明朝妇女婚姻观的自主性。(3分)

27.(1)差异:文艺复兴:强调人性;未摆脱神学观。(2分)

启蒙运动:强调理性;强调科学。(2分)

原因:资本主义的发展;资产阶级力量的壮大;自然科学的发展。(一点1分,共3分)

(2)内容:树立科学的自然观(宇宙观);尊重自然规律和科学法则(反对享乐主义和过分强调人的作用);坚持科学的发展理念;提倡科学的人性化。(一点1分,共3分)

(3)评析:消除了科学主义和人文主义之间的对立;防止滥用科学;赋予科学主义以人文精神(情愫)。(一点1分,共3分)

28. 评分依据:观点、史实、论述、组织。

作答内容应包括以下三个角度:①能够将伏尔泰对文化解读的现象提出观点。②结合史实,说明伏尔泰对中国的描绘有夸大和误解的成分。③结合时代背景,分析伏尔泰对中国文化的理解是基于当时法国现实问题的思考。认识到伏尔泰对中国文化的解读是一种理想化的诠释,是将自身的理想与信念投射于他者的结果。

评价伏尔泰对中国文化的解读抓住关键:他是法国启蒙运动的领袖,赞美中国文化有他的现实目的,借用中国文化中的部分内容为法国国内的启蒙运动、反封建斗争服务。

要求:逻辑清晰,表述成文。

高二年上学期中考联考试卷

历 史 科

(考试时间:90分钟 试卷满分:100分)

一、选择题:本题共24小题,每小题2分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1.春秋战国时期,出现了百家争鸣的局面,孟子提倡“德治”“仁政”,墨子倡导“非攻”“尚贤”,庄子提出“无为而治”,韩非主张法、术、势三者相结合。他们共同的着眼点在于

A.创建全新思想体系 B.顺应时代变革潮流

C.争夺思想学术阵地 D.谋划政治统治策略

2.《道德经》中有这样一句话:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”这反映出

A.老子强调道德的作用 B.老子重视法律

C.老子哲学中包含丰富的辩证法思想 D.老子主张顺应自然

3.韩非批判儒、墨两家靠仁义礼让来治理国家的主张,并强调“尧为匹夫不能治三人,而桀为天子能乱天下”。韩非此举旨在论证( )

A.变革旧制的迫切性 B.国策与时俱进的必要性

C.君主地位的特殊性 D.儒墨复古主义的落后性

4.对古代中国两千余年的政治制度,按西方标准,将其称为专制主义中央集权制度,是民主的对立面。而现代学者却认为,古代中国的皇帝很难做到为所欲为的专制。古代制约皇权的主要因素是

A.以民本主义为执政的指导思想 B.中国古代王朝监察体制

C.遵照儒家标准的官僚制度系统 D.地方势力制约中央集权

5.“天人合一”的观念最早是庄子阐述,关注的是人在宇宙中的地位,注重的是人与自然关系的和谐。汉代董仲舒的“天人感应”说就是“天人合一”的一种,它把自然之天拟人化,认为天有意志,能监视人间,并根据君主德行的好坏赐福或降灾。这说明

A.黄老之学被汉代统治者采纳 B.儒家思想在借鉴中不断创新

C.儒、道的发展趋势逐渐合流 D.儒家始终关注天与人的关系

6.据《史记》记载:汉高祖刘邦母刘氏在人泽坡休息,梦中与神人相遇后怀有身孕,生刘邦:《明史》记载:明太祖朱元璋出生时出现了“红光满屋”的怪异现象。这表明统治者的意图是

A.掩饰自己出身低微以取得上层支持 B.宣扬迷信思想强化伦理纲常

C.宣扬君权神授树立君主的政治权威 D.干预史家对历史的客观记录

7. 北宋张载提出“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的人生理想;明清之际的顾炎武发出“天下兴亡,匹夫有责”的呼吁。二者的相同点是( )

A.构建新儒学体系 B.强调社会责任感

C.提倡知行合一 D.重建伦理秩序

8.明中叶以后,王守仁标榜“良知良能,愚夫愚妇与圣人同”,这引发了士大夫对君主圣贤偶像的怀疑,此后有些士大夫们一反陈规旧说,指责《论语》、直斥六经,张扬个性。这

A.强调了人的自我价值 B.是西学东渐的产物

C.表达了民主政治诉求 D.是理学思想的创新

9.学者李泽厚认为:后代的人们,由其现实的利益和要求出发,各取所需,或夸扬其(孔子)保守的方面,或强调其合理的因素,来重新解说、建造和评价他们,以服务于当时阶级的、时代的需要。于是,有董仲舒的孔子,有朱熹的孔子……。“朱熹的孔子”是指

A.先气后理的思想 B.存天理,灭人欲

C.君权神授 D.天人感应

10.黄宗羲虽然对专制政治思想进行了极为大胆的反抗,但专制主义制度依然稳固如常,其思想于社会中荡起涟漪,却未翻起风浪。其根本原因是

A.新经济因素的迟滞与微弱 B.未能跳出传统思想的窠臼

C.缺乏相应的阶级基础 D.未提出未来社会的理想蓝图

11.凸面镜早在唐代就作为小儿玩物出现于长安街市,而西方人在13世纪末制成了眼镜。明朝时眼镜传入中国并很快流行,但人们除了用来读四书五经外,对其本身研究仍毫无进展。这反映了中国古代科技

A.对西方科技发明有影响 B.曾经处于世界领先的地位

C.发展步伐落后于西方国家 D.满足于初级的实际应用

12.有学者指出,《九章算术》的主要内容共分为方田(田亩面积的计算)粟米(按比例交换各种谷物)衰分(确定依等级分配物资或摊派税收的比例)均输(确定摊派税收和民工的比例)等九章。据此可知,《九章算术》

A.重视理论推导和证明 B.注重解决农业生产的技术问题

C.深受儒家思想的影响 D.体现了数学的经济工具化倾向

13.下面是关于“马”字写法的发展演变图。这种变化反映出

A.政治局面影响文化整合 B.文化的发展具有多样性

C.文字书写艺术不断发展 D.文化交流推动百家争鸣

14.下表为汉字“王”“父”“夫”“族”在《说文解字》冲的注解。这主要反映了

A.汉字重意境的特征 B.父系血缘关系开始受到重视

C.中华文化的内聚性 D.汉字是中华文明的重要载体

15. 如图为明代著名画家朱耷(八大山人)所画的《孤禽图》,他所画的禽鸟多是缩颈、弓背、白眼,白眼向天,给人以很伤心的样子,被后人称为“伤心鸟”。这反映了他的绘画风格

A.注重写实 B.重在写意 C.志在创新 D.意在写神

16. 《红楼梦》中贾府四位小姐的名字分别为元春、迎春、探春、惜春,其谐音为“原应叹息”;第五回中有茶名为“千红一窟”、有酒名为“万艳同杯”,其谐音为“千红一哭”“万艳同悲”。这种创作风格反映了该作品属于(??? )

A.爱国主义?? B.浪漫主义 C.现实主义??? D.现代主义

17.中国古代戏剧艺术重视“情”的呈现,明朝之前多半表现为高尚的友谊、纯洁的爱情、笃厚的忠诚、淡雅的情怀等。明朝戏剧家则强调本色自然之“情”,着重于平民生活,比如人的衣食日用、男女私情等等。材料能够说明明朝时期

A.试图冲破程朱理学的束缚 B.戏剧艺术家“问道求理”

C.儒家普遍认同李贽“人欲”观 D.“致良知”的艺术呈现

18.“京剧的形成是有清以来最为重要的文化现象。清代戏曲一方面是各种声腔纷纷兴起,互相争胜;另一方面又彼此交流,实行新的综合。没有新的综合,就不会有曲调丰富、艺术表现力强大的大型新剧种的出现。”材料反映了京剧

A.是戏曲融合演变的成果 B.已成为“百戏之祖”

C.标志着古代戏曲的成熟 D.是古代戏曲的高峰

19.古希腊早期,法庭审判时不允许代理辩护,而判定罪罚的陪审团是由普通民众组成的。他们往往受双方在法庭上演说的影响,结果常是善辩的当事人获益,口拙的人吃亏,由此产生了教人辩论,授人辞章的“智者”。这反映了在古代雅典

A.法治的建立经历了漫长过程 B.民主沦为个人争权夺利的工具

C.城邦经济政治获得高度繁荣 D.人文思想产生与民主政治有关

20.达?芬奇在绘画时常思考,一个人哭时看起来是什么样;笑的时候,身体内在的情形--肌肉、骨头和筋--又是什么样子。于是,他对人的遗体进行解剖和研究。这表明,达?芬奇

A.旨在进行实验科学研究 B.刻意表现奔放情感

C.探求对人体的理性认识 D.否定天主教神学理论

21.马丁·路德的“因信称义”和加尔文的“信仰得救”都带有鲜明的人文主义色彩,主要是指

A.简化了宗教仪式 B.主张个人宗教信仰自由

C.否定了教皇的地位 D.宣扬《圣经》至高无上

22.文艺复兴者追求的“平等”往往局限在“市民”范围之内,而有些启蒙思想家则希望把“平等”明确地扩大到一切人,且从政治平等上升到财产平等。这一变化本质上反映了

A.市民阶层力量削弱 B.资本主义经济发展

C.人文主义广泛传播 D.封建专制统治强化

23.卢梭曾说过:“理性欺骗我们的时候是太多了,我们有充分的权利对它表示怀疑:人类一旦成为理性的奴隶,和受神权摆布一样可悲。我决定在我的一生中选择情感这个东西。”这表明他

A.完全背离人文主义精神 B.对理性主义提出了质疑

C.已经摆脱了神学的束缚 D.科学地道出启蒙的真谛

24.“在全世界范围内掀起了一场惊人的争论,使众多知识领域的探究重新得到评价,尤其是博物学、植物学和社会科学领域。”以上评论的理论学说

A.为世界民族解放提供思想武器 B.是人类对自然规律的第一次概括

C.是近代自然科学诞生重要标志 D.打破了19世纪物理学发展的桎梏

二、非选择题:共52分。其中25题15分,26题11分,27题14分,28题12分。

25. 阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一 哲学家们在晚周(注:春秋战国)时期大动乱的形势下,力图提出稳定社会、安抚人心的原则。

——[美]伯恩斯等《世界文明史》

材料二 其实儒家思想取得胜利是一个缓慢的过程,两汉400余年,它渐渐由孔孟时期的原始儒学衍化为掺杂了诸子思想和古代迷信的庞杂思想体系……与其说儒家思想征服了汉代学者,不如讲是汉代学者改造了儒家思想。

——费正清《中国——传统与变迁》

材料三 黄宗羲认为“为天下之大害者,君而已矣”,提出要“以天下为主,君为客”,立“天下之法”,废“一家之法”。“向使无君,人各得自私也,人各得自利也”。又说:“世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。”在中国近代民主革命时期,黄宗羲的《明夷待访录》被许多人称为17世纪中国的“民权宣言”。

——袁行霈《中华文明史》

(1)依据所学知识,指出晚周时期儒家学者提出了哪些“稳定社会、安抚人心的原则”。(6分)

(2)根据材料二和所学知识,说明汉代学者是如何改造儒家思想并使其获得胜利的。(4分)

(3)根据材料三并结合所学知识,分析《明夷待访录》被称为17世纪中国的“民权宣言”的原因。(5分)

26. 阅读材料,完成下列要求。(11分)

有研究者在论述“明朝妇女婚姻观的两重性”时,引用过下列材料:

材料一 凡民间寡妇,三十以前夫亡守志(不改嫁)者,五十以后不改节(节操) 者,旌表门闾(表彰其家族),除免本家差役。

——《明会典》

材料二 正史中各代烈女数字:《唐书》54人;《宋史》55人;《元史》l87人;《明史》“不下万余人”。

——据祝瑞开:《中国婚姻家庭史》

材料三 女子周胜仙与男子范二郎相遇,“四目相视,具各有情”,二人通过巧妙的自我介绍,订下终身。

——据明中后期小说《醒世恒言》

材料四 孟玉楼丧夫后要改嫁,亲戚及乡邻都赞同,“少女嫩妇的,你拦着不教他嫁人,留着他做什么?”

——据明中后期小说《金瓶梅》

(1)该研究者认为,明朝妇女的婚姻观存在两重性,即保守性与自主性。他可能使用上述哪些材料来分别证明? (4分)

(2)结合明朝中后期的经济、文化状况,你认为,该研究者提出的明朝妇女婚姻自主性出现的原因是什么?(4分)

(3)上述材料分别来自官方文献、学者著作和小说,你对该研究者利用这些材料进行研究有何看法?(3分)

27. 阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 文艺复兴时期的人文主义作为对其所向往的人性的追求,摒弃了宗教教条,将价值取向由“神”转向“人”,但它缺乏“科学”的基础,仍然无法摆脱“神”的羁绊。18世纪的启蒙运动,以对科学知识的张扬,对思想自由和个性解放的鼓吹,在日后转化为一场旨在充分肯定人的根本价值、强调人的尊严的思想运动。

材料二 科学的人文主义是在保持和光大旧人文主义优良传统的基础上,给它注入旧人文主义所匮乏的科学要素和科学精神。其新颖之处在于:明白人在自然界中的地位,以此作为安身立命的根基之一;对激进的唯意志论和极端的浪漫主义适当加以节制;依靠科学自身的精神力量和科学衍生的物质力量,促进社会进步和人的自我完善;科学理应是而且必须是为人的和属于人的,为的是人的最高和长远的福祉。没有人文情愫关怀的唯科学主义是盲目的和莽撞的。

——以上材料摘编自马龙闪《近现代科技与思想文化》

(1)据材料一,指出文艺复兴和启蒙运动时期人文主义的差异。结合所学知识,分析产生差异的原因。(7分)

(2)据材料二,概括“科学的人文主义”的内容。(4分)

(3)据材料一、二并结合所学知识,评析“科学的人文主义”。(3分)

28.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料:

伏尔泰眼中的中国

旅行者们,尤其是传教士们,都认为到处看到的是专制制度。这些人从表面现象判断一切:看到一些人跪拜,便认为他们是奴隶,而接受人们跪拜的那个人必定是1.5亿人生命财产的绝对主宰,他一人的旨意便是法律。可实际情况并非如此。……人类肯定想象不出一个比这更好的政府:一切都由一级从属一级的衙门来裁决,官员必须经过好几次严格的考试才被录用。……如果说曾经有过一个国家,在那里人们的生命、名誉和财产受到法律保护,那就是中华帝国。

中国人最深刻了解、最精心培育、最致力完善的东西是道德和法律。儿女孝敬父亲是国家的基础。在中国,父权从来没有削弱。……一省一县的文官被称为父母官,而帝王则是一国的君父。这种思想在人们心中根深蒂固,把这个幅员广大的国家组成一个大家庭。他们的孔子不创新说,不立新礼;他不做受神启者,也不做先知。他是传授古代法律的贤明官吏。我们有时不恰当地把他的学说称为“儒教”,其实他并没有宗教,他的宗教就是所有皇帝和大臣的宗教,就是先贤的宗教。孔子只是以道德谆谆告诫人,而不宣扬什么奥义。世界上曾有过的最幸福、最可敬的时代,就是奉行孔子的律法的时代。

——节选自伏尔泰《风俗论》

请回答:

谈谈你对伏尔泰对中国文化解读的认识。(12分)

安溪一中、养正中学、惠安一中、泉州实验中学2022届

高二年上学期中考联考试卷

历史科参考答案

选择题(每小题2分,24题48分)

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

答案

D

D

C

C

B

C

B

A

B

A

D

D

题号

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

答案

A

D

B

C

A

A

D

C

C

B

B

A

25.(1)孔子:仁和礼;为政以德。孟子:仁政;民贵君轻。荀子:礼法并施,以礼教为主;君舟民水。(6分)

(2) 董仲舒融合阴阳家、道家、法家思想改造儒学,提出“大一统”“天人感应”“三纲五常”等学说,顺应了汉代加强中央集权的需要,汉武帝时“罢黜百家、独尊儒术”,奠定了儒家思想的正统地位。(4分)

(3)原因:在《明夷待访录》中,他提出了与近代民权思想类似的主张。政治上,批判君主专制,提出限制君权的设想和主张;主张法治;经济上,主张工商皆本。这些思想对君主专制统治造成了强烈的冲击,带有早期启蒙性质。

26. (1)材料一和材料二证明明朝妇女婚姻观的保守性;材料三和材料四证明明朝妇女婚姻观的自主性。 (4分)

(2)明中后期商品经济的发展,使人们的人生观和价值观发生了变化;明中后期、出现了反礼教的思想,鼓舞了明朝妇女追求婚姻自主。(4分)

(3)考生可从材料本身的可靠性或对材料的使用等方面提出自己的看法。如:①小说是文学作品,作为史料使用,必须慎重。(或:小说是现实的反映,可以作为史料使用。)②材料三、四的现象是个案,而且出现在明中后期,不足以说明整个明朝妇女婚姻观的自主性。(3分)

27.(1)差异:文艺复兴:强调人性;未摆脱神学观。(2分)

启蒙运动:强调理性;强调科学。(2分)

原因:资本主义的发展;资产阶级力量的壮大;自然科学的发展。(一点1分,共3分)

(2)内容:树立科学的自然观(宇宙观);尊重自然规律和科学法则(反对享乐主义和过分强调人的作用);坚持科学的发展理念;提倡科学的人性化。(一点1分,共3分)

(3)评析:消除了科学主义和人文主义之间的对立;防止滥用科学;赋予科学主义以人文精神(情愫)。(一点1分,共3分)

28. 评分依据:观点、史实、论述、组织。

作答内容应包括以下三个角度:①能够将伏尔泰对文化解读的现象提出观点。②结合史实,说明伏尔泰对中国的描绘有夸大和误解的成分。③结合时代背景,分析伏尔泰对中国文化的理解是基于当时法国现实问题的思考。认识到伏尔泰对中国文化的解读是一种理想化的诠释,是将自身的理想与信念投射于他者的结果。

评价伏尔泰对中国文化的解读抓住关键:他是法国启蒙运动的领袖,赞美中国文化有他的现实目的,借用中国文化中的部分内容为法国国内的启蒙运动、反封建斗争服务。

要求:逻辑清晰,表述成文。

同课章节目录