2020—2021学年七年级初中生物第一学期第一单元《生物和生物圈》单元测试卷(Word版含解析)

文档属性

| 名称 | 2020—2021学年七年级初中生物第一学期第一单元《生物和生物圈》单元测试卷(Word版含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 193.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-12-07 16:18:57 | ||

图片预览

文档简介

第一单元《生物和生物圈》单元测试卷

一、单选题(共20小题)

1.对调查到的生物,可以有多种归类方法.将生物分为作物、家禽、家畜、宠物等,这是按照( )归类的.

A. 形态结构特点

B. 生活环境

C. 用途

D. 营养方式

2.以下生态系统中,自动调节能力最强的是( )

A. 农田

B. 草原

C. 城市

D. 森林

3.作为生产者的绿色植物,通过光合作用制造的有机物中,不能直接或间接为人提供( )

A. 氧气

B. 植物产品

C. 动物产品

D. 能量

4.原鸡是家鸡的祖先,家鸡和原鸡有许多相似的特征,但家鸡的产蛋量高.人们能把原鸡驯化成产蛋高的家鸡,是因为生物有( )

A. 生殖和发育的特征

B. 生长的特征

C. 遗传和变异的特征

D. 进化的特征

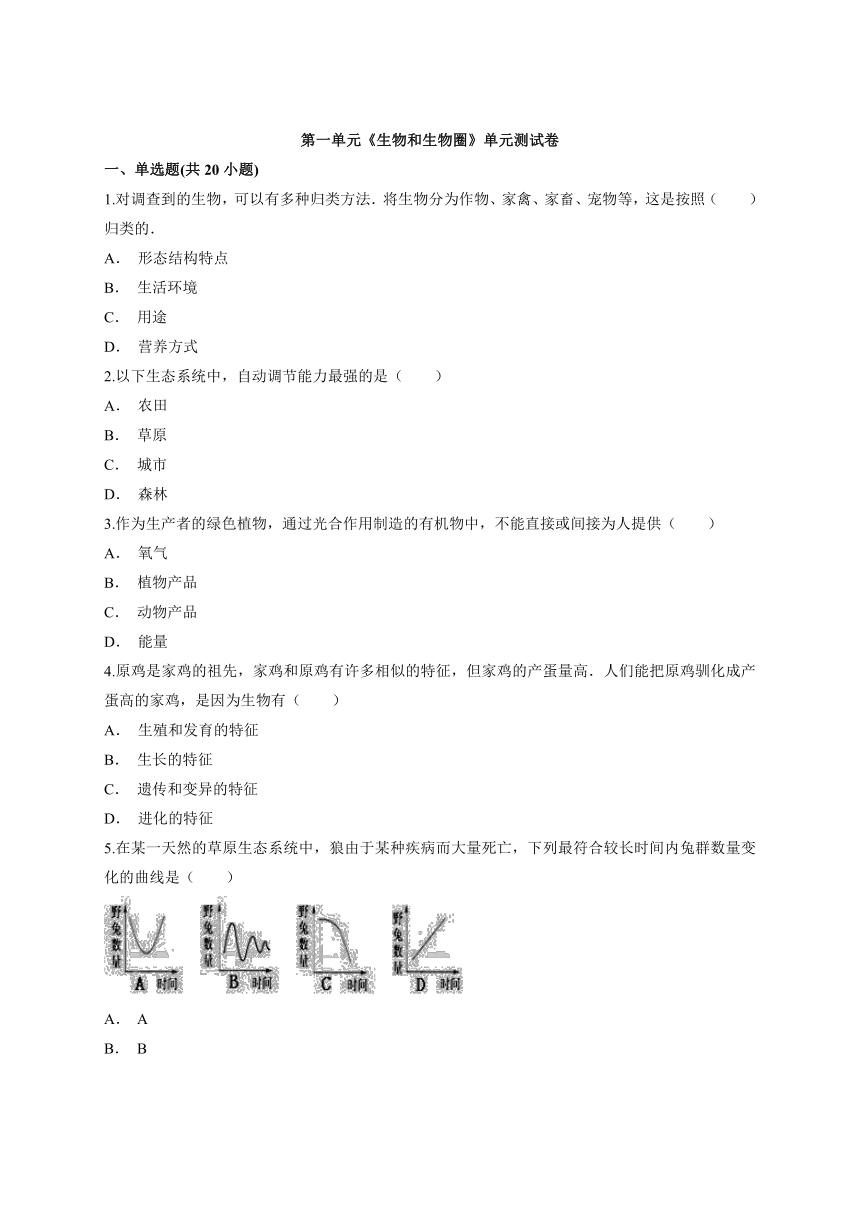

5.在某一天然的草原生态系统中,狼由于某种疾病而大量死亡,下列最符合较长时间内兔群数量变化的曲线是( )

A. A

B. B

C. C

D. D

6.下列不属于生物对环境适应的是( )

A. 蜥蜴的肺比青蛙的发达

B. 热带地区的狐狸耳长脸窄

C. 蚯蚓能疏松土壤

D. 螳螂的翅膀展开时像鲜艳的花朵

7.下列哪种措施不利于维持生态系统的稳定性( )

A. 减少使用农药,控制环境污染

B. 封山育林,禁止随意打猎

C. 毁林开荒,增加耕地面积

D. 大量植树,增加绿地面积

8.下列研究方法中,属于调查法的是( )

A. 人口普查

B. 上网搜集濒危动物种类

C. 用放大镜观察小肠绒毛

D. 仔细观察东北虎,并拍照

9.下列有关生态系统自我调节能力的描述,错误的是( )

A. 生态系统的自我调节能力是有限的

B. 生态系统具有一定的自我调节恢复稳定状态的能力

C. 生态系统的结构越复杂,其自我调节能力就越低

D. 草原生态系统的自我调节能力大于农田生态系统

10.巢湖享有“鱼米之乡”的盛誉,下列描述中,属于生态系统的是( )

A. 湖中的水

B. 湖中的大闸蟹

C. 湖中的芦苇

D. 湿地风景区

11.小红同学在学习小组讨论生物的特征时,列举了以下实例.其中属于生物共同特征的是( )

A. 生物都能运动

B. 生物都是由细胞构成的

C. 生物都能进行光合作用

D. 生物都需要营养

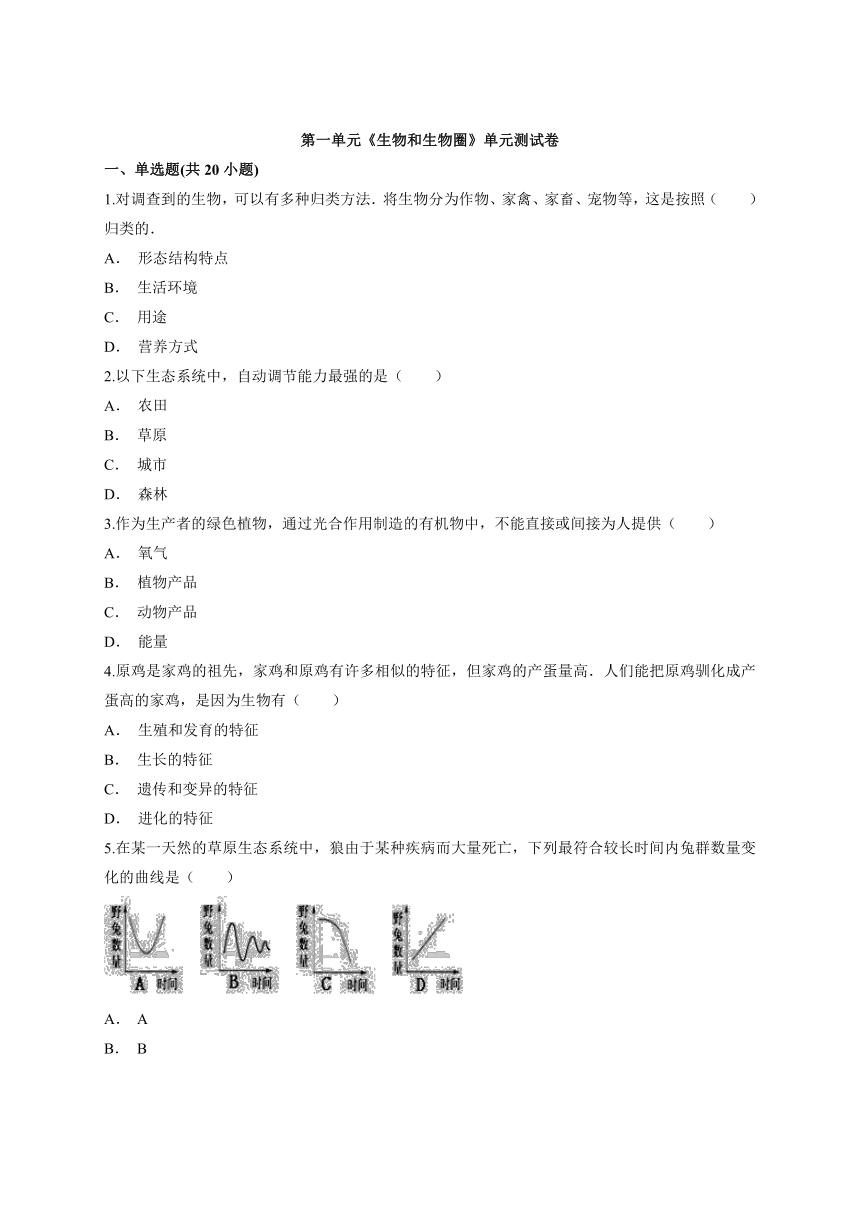

12.如图表示某生态系统生物部分各组成成分相互依存关系图,以下不合理的选项是( )

A. 甲是生产者

B. 丙不是消费者

C. 丁是分解者

D. 根据吃与被吃的关系只有1条食物链

13.生态系统组成成分中,能进行光合作用制造有机物的是( )

A. 分解者

B. 消费者

C. 生产者

D. 全部生物

14.生物圈中,人类的“立足点”是( )

A. 岩石圈的内部

B. 水圈的大部

C. 岩石圈的表面

D. 大气圈的底部

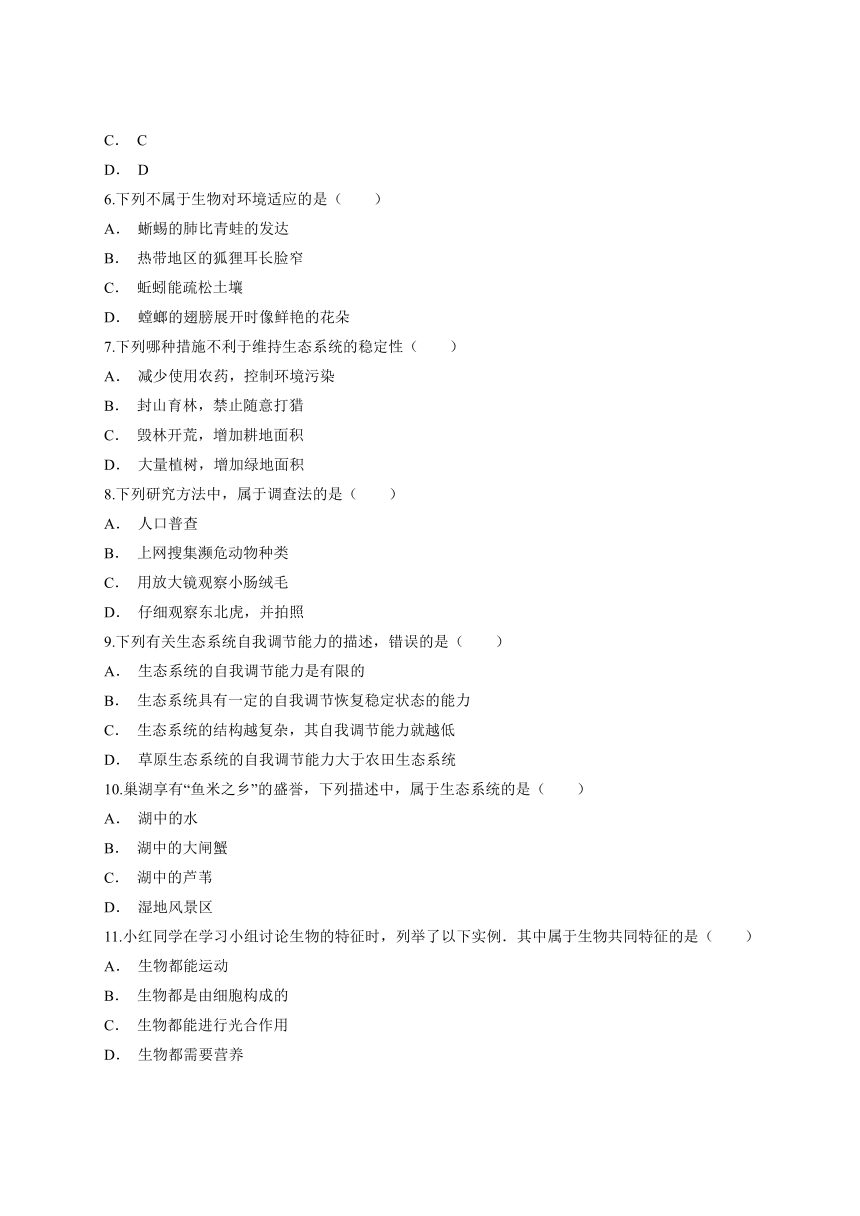

15.如图表示某生态系统能量流动情况(单位:千焦),有关叙述正确的是( )

A. 甲的个体数量一定多于乙的个体数量

B. 甲固定的太阳能等于乙、丙的能量之和

C. 乙具有的能量越多,则丙获得的能量越少

D. 第二营养级到第三营养级的能量传递效率为15%

16.苏州湿地资源丰富,具有面积庞大的湿地生态系统。下列有关湿地生态系统作用的叙述,不正确的是( )

A. 能有效蓄水、吸污、净化水质

B. 能调节区域小气候

C. 是所有类型的生态系统中,生物多样性最丰富的

D. 是两栖动物、鸟类和其他野生生物的重要栖息地

17.生物既能适应环境,也能影响环境.下列现象中,属于生物影响环境的是( )

A. 大雁南飞

B. 大树底下好乘凉

C. 鱼儿离不开水

D. 秋风扫落叶

18.《狼图腾》讲述了草原民族对狼情感的矛盾,一方面他们敬畏狼,另一方面也会适时杀狼、掏狼崽.下列关于狼的说法不正确的是( )

A. 控制狼的数量,维持生态平衡

B. 作为消费者参与物质循环

C. 毛色与周围环境相似,是自然选择的结果

D. 狼适应草原生活,生存能力强,因此狼的数量远远大于鼠的数量

19.2013年9月8日,日本东京获得2020年夏季奥运会主办权.但日本福岛核泄露事故造成日本近海含放射性物质铯的阴影仍萦绕在人们的心头.在硅藻→浮游动物→鲱鱼→鳕鱼这条日本近海食物链中,铯含量最高的生物是( )

A. 鲱鱼

B. 浮游动物

C. 硅藻

D. 鳕鱼

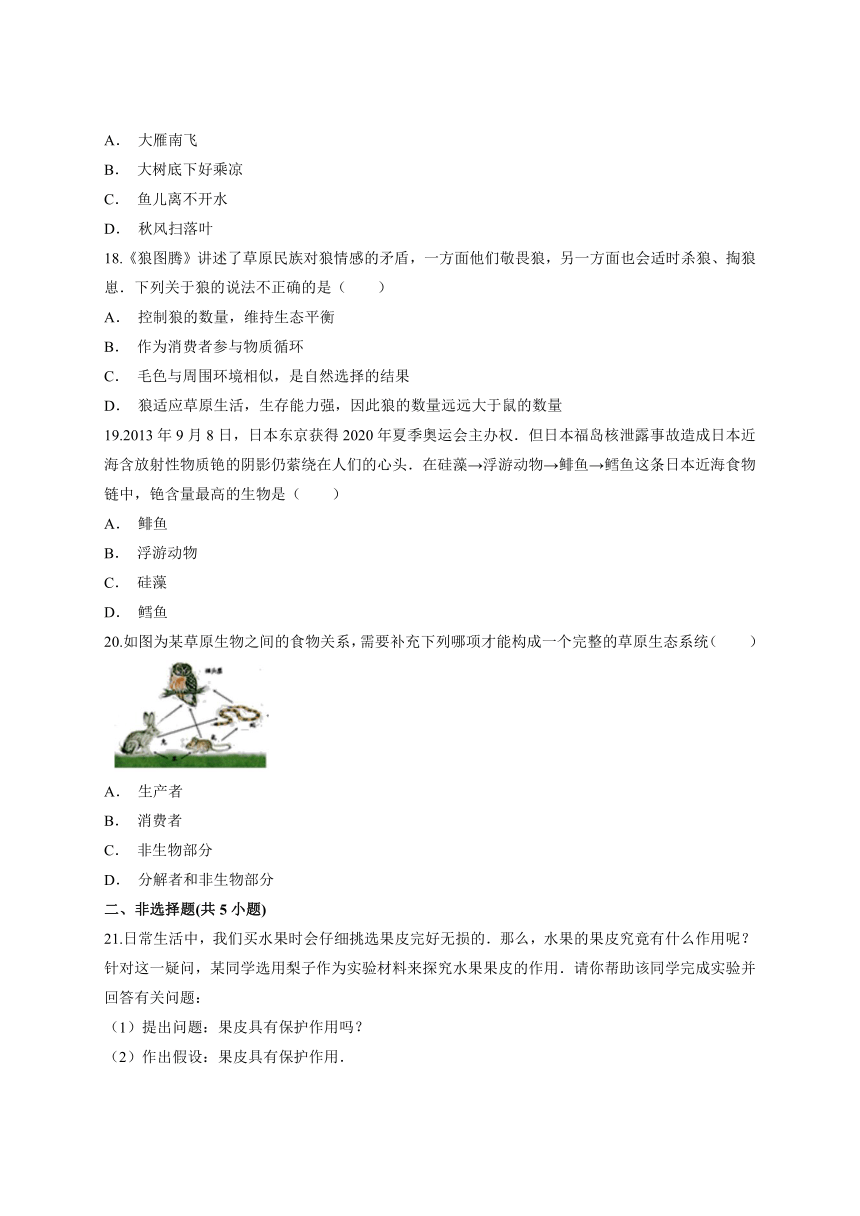

20.如图为某草原生物之间的食物关系,需要补充下列哪项才能构成一个完整的草原生态系统( )

A. 生产者

B. 消费者

C. 非生物部分

D. 分解者和非生物部分

二、非选择题(共5小题)

21.日常生活中,我们买水果时会仔细挑选果皮完好无损的.那么,水果的果皮究竟有什么作用呢?针对这一疑问,某同学选用梨子作为实验材料来探究水果果皮的作用.请你帮助该同学完成实验并回答有关问题:

(1)提出问题:果皮具有保护作用吗?

(2)作出假设:果皮具有保护作用.

(3)制定方案:选大小、品种和新鲜程度相同,且果皮完好无损的2个梨子,分别标出A和B;再用小刀将B梨子果皮戳破;将2个梨子都放在25℃的相同环境中一段时间.

(4)实验方案:按制订的方案进行操作,并每天观察两次,记录实验结果.

(5)预期结果:_________梨子先腐烂,腐烂的原因是有大量的_________在梨子内生长和繁殖.

(6)得出结论:_________.

(7)该同学的“实验方案”有缺陷吗?_________.改进的方法是:_________.

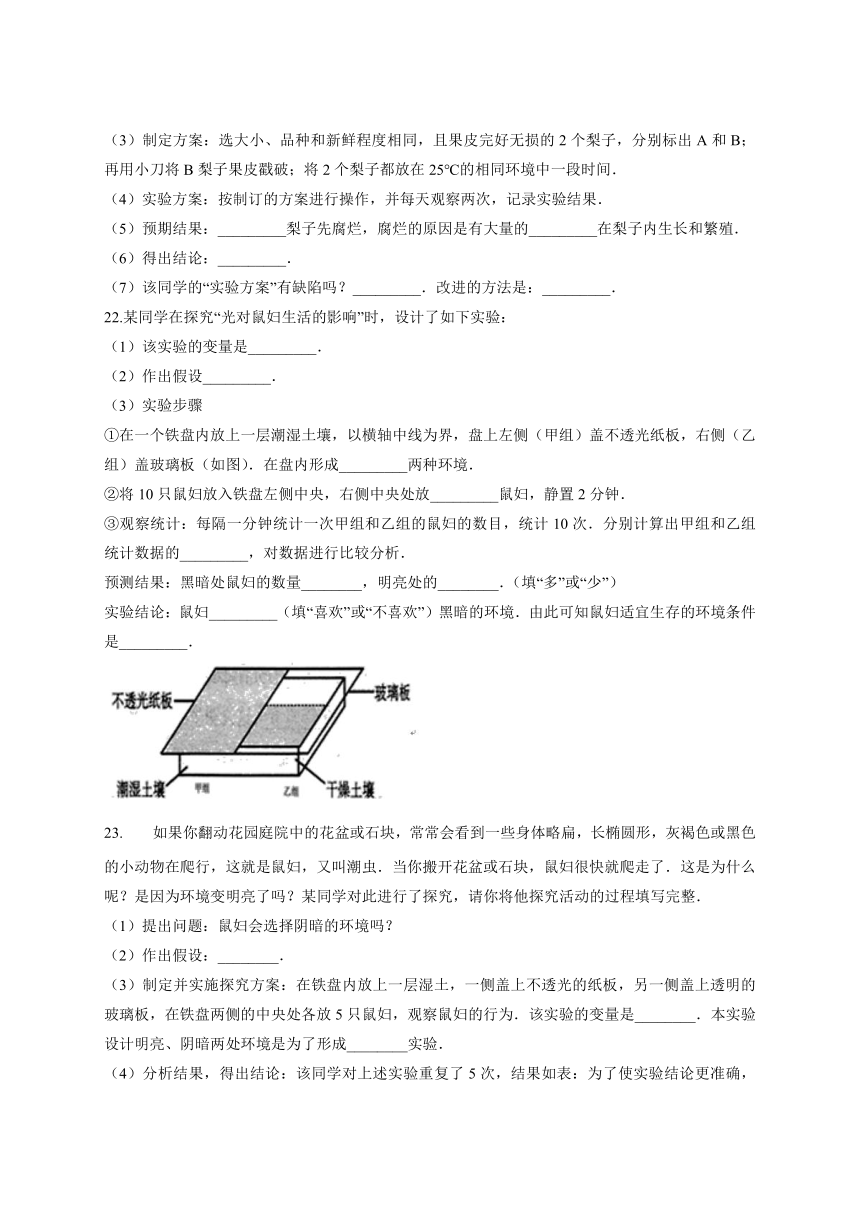

22.某同学在探究“光对鼠妇生活的影响”时,设计了如下实验:

(1)该实验的变量是_________.

(2)作出假设_________.

(3)实验步骤

①在一个铁盘内放上一层潮湿土壤,以横轴中线为界,盘上左侧(甲组)盖不透光纸板,右侧(乙组)盖玻璃板(如图).在盘内形成_________两种环境.

②将10只鼠妇放入铁盘左侧中央,右侧中央处放_________鼠妇,静置2分钟.

③观察统计:每隔一分钟统计一次甲组和乙组的鼠妇的数目,统计10次.分别计算出甲组和乙组统计数据的_________,对数据进行比较分析.

预测结果:黑暗处鼠妇的数量________,明亮处的________.(填“多”或“少”)

实验结论:鼠妇_________(填“喜欢”或“不喜欢”)黑暗的环境.由此可知鼠妇适宜生存的环境条件是_________.

23.如果你翻动花园庭院中的花盆或石块,常常会看到一些身体略扁,长椭圆形,灰褐色或黑色的小动物在爬行,这就是鼠妇,又叫潮虫.当你搬开花盆或石块,鼠妇很快就爬走了.这是为什么呢?是因为环境变明亮了吗?某同学对此进行了探究,请你将他探究活动的过程填写完整.

(1)提出问题:鼠妇会选择阴暗的环境吗?

(2)作出假设:________.

(3)制定并实施探究方案:在铁盘内放上一层湿土,一侧盖上不透光的纸板,另一侧盖上透明的玻璃板,在铁盘两侧的中央处各放5只鼠妇,观察鼠妇的行为.该实验的变量是________.本实验设计明亮、阴暗两处环境是为了形成________实验.

(4)分析结果,得出结论:该同学对上述实验重复了5次,结果如表:为了使实验结论更准确,应对数据做怎样的处理?________

(5)从中得出的实验结论是________.

24.下列生态系统类型中,自动调节能力最强的是( )

A.城市生态系统

B.森林生态系统

C.草原生态系统

D.农田生态系统

25.下图是三幅生态系统图:

(1)请你依次写出它们所代表的生态系统类型:、、。

(2)你还知道哪些生态系统,试着写出来:(至少三个)、、。

答案解析

1.【答案】C

【解析】按照生物的生活环境是水生还是陆生,可以将生物划分为:水生生物和陆生生物;按照生物在生活生产中的用途,可以分为作物、家禽、家畜、宠物.因此,对调查到的生物,可以有多种归类方法.将生物分为作物、家禽、家畜、宠物等,这是按照用途归类的.

2.【答案】D

【解析】生态系统的类型有森林生态系统、草原生态系统、海洋生态系统、淡水生态系统、湿地生态系统、农田生态系统、城市生态系统.其中森林生态系统动植物种类繁多,营养结构最复杂,自动(自我)调节能力最强;城市生态系统中的消费者主要是人类,营养结构最简单,自动(自我)调节能力最弱.

A、农田生态系统是人工的生态系统,以农作物为主体,动植物种类相对较少.同野生植物相比,农作物抵抗旱、涝或病虫害的能力差,因此,需要在栽培和管理中投入大量的人力物力,A错误;

B、草原生态系统分布在半干旱地区,年降雨量很少.缺乏高大的植物,动植物种类虽然比森林生态系统少,但依然是非常丰富的.草原在水土保持和防风固沙等方面起着重要作用,B错误;

C、城市生态系统属于人工生态系统,动植物种类少,自我调节能力最弱,C错误;

D、森林生态系统分布在较湿润的地区,动植物种类繁多,营养结构复杂.森林在涵养水源、保持水土、防风固沙、调节气候、净化空气、消除污染等方面起着重要作用,有“绿色水库”、“地球之肺”之称,D正确.

3.【答案】A

【解析】绿色植物把无机物转变成有机物,一部分用来构成植物体的自身,另外其它生物直接或间接以植物为食,所以也为其它生物提供了基本的食物来源;能量储存在有机物中,而氧气是由植物体释放到大气中.

4.【答案】C

【解析】原鸡是鸡形目,雉科原鸡属的1种,又名茶花鸡,为家鸡的始祖,现产于中国的云南、广西壮族自治区及海南省,东南亚、印度、马来半岛及印度尼西亚的苏门答腊岛等也有分布.

原鸡体型近似家鸡,头具肉冠,喉侧有一对肉垂,是本属独具的特征,和家鸡有很多相似的特征,为生物的遗传现象,因为不断的筛选产蛋高的原鸡,有的原鸡变异成产蛋高的鸡,则被人类选中,继续培养,它的高产蛋基因就会遗传给下一代.就这样,有了现在的高产蛋鸡,所以出现了产蛋高和产蛋低的差异,为变异.

5.【答案】B

【解析】在食物链“植物→兔→狼”中,若是兔的天敌狼大量死亡,兔先增多,植物(兔的食物)随着兔的增多而减少,以兔为食的动物也会随着兔的增多而增多,后来兔的数量随着植物(兔的食物)的减少或以兔为食动物的增多而减少.生态系统中各种生物的数量和所占的比例总是维持在相对稳定的状态.这说明生态系统具有一定的自动调节能力.但生态系统的资源和空间是有限的,所以,其自我的调节能力是有限的.即兔群的变化:先迅速上升,后急剧下降,最后趋于稳定.生态系统调节能力的大小取决于它自身结构特点,生态系统中的生物种类越多,营养结构越复杂,自我调节能力就越大.

6.【答案】C

【解析】A、蜥蜴用肺呼吸,比青蛙的肺发达,蜥蜴的生殖发育完全脱离了水的限制,是最早的、真正的陆生脊椎动物,更能适应陆生生活,属于生物对环境的适应.

B、热带地区的狐狸耳长脸窄是对炎热环境的一种适应.

C、土壤中蚯蚓多会使土质疏松,属于生物对环境的影响,不属于生物对环境的适应.

D、螳螂的翅膀展开时像鲜艳的花朵,可以伪装捕捉猎物,属于生物对环境的适应.

7.【答案】C

【解析】C、毁林开荒,增加耕地面积,容易造成水土流失,使生态平衡遭到破坏,不能够维持生态系统的稳定性,C符合题意;

ABD、减少使用农药,控制环境污染;封山育林,禁止随意打猎;大量植树,增加绿地面积均能维持生态系统的稳定,ABD不符合题意;

8.【答案】A

【解析】为了达到设想的目的,制定某一计划,全面或比较全面地收集研究对象的某一方面情况的各种材料,并作出分析、综合,得到某一结论的研究方法,称为调查法.它的目的可以是全面把握当前的状况,也可以是为了揭示存在的问题,弄清前因后果,为进一步的研究或决策提供观点和论据.人口普查、土地资源普查均属于调查法;用放大镜观察小肠绒毛属于实验法,仔细观察东北虎,并拍照属于观察法.

9.【答案】C

【解析】在一般情况下,生态系统中各种生物的数量和所占的比例是相对稳定的.这说明生态系统具有一定的自动调节能力,但这种调节能力是有一定限度的.当外界因素的干扰超过了这种限度时,生态系统就会遭到破坏.如果草原上放养的牲畜太多,就会严重破坏草场植被,造成土地沙化,草场就很难恢复原样了,因此,生态系统中的组成成分越多,营养结构越复杂,生态系统的自动调节能力就越强,其抵抗力稳定性就越强,相反的其恢复力稳定性就越弱.生态系统有自我调节能力,但有一定的限度,C错误.

10.【答案】D

【解析】在一定区域内生物和它所生活的环境就构成一个生态系统.它包括生物部分和非生物部分.生物部分包括植物、动物、细菌真菌等微生物,非生物部分包括阳光、空气、水、土壤、温度等.据此解答.

A、湖中的水,只包括了非生物部分的水,没有其它部分,也没有生物部分,不能构成一个完整的生态系统,A错误.

B、湖中大闸蟹,只包括了生物部分的部分动物,没有其它生物,也没有环境部分,不能构成一个完整的生态系统,B错误.

C、湖中的芦苇,只包括了生物部分的部分植物,没有其它生物,也没有环境部分,不能构成一个完整的生态系统,C错误.

D、湿地风景区,既包括了湿地所在的环境,又包括了此环境中的所有生物,符合生态系统的概念,D正确.

11.【答案】D

【解析】A、动物一般能运动,但运动不是生物的特征,如植物一般不运动.A不符合题意.

B、除病毒外,生物体都是由细胞构成的.B不符合题意.

C、绿色植物能进行光合作用,动物和微生物不能进行光合作用,C不符合题意.

D、生物的一生需要不断从外界获得营养物质,维持生存.如绿色植物从外界吸收水、无机盐和二氧化碳,通过光合作用制造出自身需要的葡萄糖、淀粉等有机物;动物和植物不同,不能自己制造有机物.它们以植物或别的动物为食,从中获得营养物质,维持生存.因此,生物的生活需要营养,属于生物基本特征.D符合题意.

12.【答案】B

【解析】生态系统由生物部分和非生物部分组成.非生物部分包括阳光、空气和水等等,为生物的生命活动提供物质和能量;生物部分包括生产者﹣﹣植物(将无机物转化成有机物,将光能转化成化学能),消费者﹣﹣动物,分解者﹣﹣细菌、真菌(将有机物分解成无机物);观图可知:甲属于生产者,乙和丙属于消费者,丁属于分解者.

A、生产者主要指绿色植物,能够通过光合作用制造有机物,为自身和生物圈中的其他生物提供物质和能量,所以甲是生产者,A正确;

B、消费者主要指各种动物,直接或间接以植物为食,在促进生物圈的物质循环中起重要作用,所以丙是消费者,B错误;

C、分解者是指细菌和真菌等营腐生生活的微生物,它们能将动植物残体中的有机物分解成无机物归还无机环境,促进了物质的循环,所以丁是分解者,C正确;

D、食物链是在生态系统中,各种生物之间由于吃与被吃的关系而形成的一种联系,确切的说食物链是生产者和消费者之间由于捕食关系而形成的.按照起点是生产者,依次是初级消费者,次级消费者…终点是最高级别的消费者的次序可知,该食物网中有1条食物链,即甲→乙→丙,D正确.

13.【答案】C

【解析】绿色植物能进行光合作用制造有机物,为自己和其他生物提供食物,因此“在生态系统的成分中”,能进行光合作用制造有机物的绿色植物属于生产者.

14.【答案】C

【解析】生物圈是地球上的所有生物与其生存的环境形成的一个统一整体,生物圈的范围:以海平面为标准来划分,生物圈向上可到达约10千米的高度,向下可深入10千米左右深处,厚度为20千米左右的圈层,包括大气圈的底部、水圈的大部和岩石圈的表面;

水圈中几乎到处都有生物,但主要集中于表层和浅水的底层.世界大洋最深处超过11000米,这里还能发现深海生物.大部分水圈都有生物生存.

大气圈中的生物主要集中于下层,即与岩石圈的交界处.鸟类能高飞数千米,昆虫以及一些小动物可被气流带至高空,甚至在22000米的平流层中还发现有细菌和真菌.限制生物向高空分布的主要因素有缺氧、缺水、低温和低气压.大气圈中的生物主要有昆虫、鸟类、翼手类、漂浮在空中的细菌等微生物;

岩石圈是地球表面的固体部分.它的表面大多覆盖着土壤,是一切陆生生物的“立足点”.在这一圈层内,有郁郁葱葱的森林,一望无际的草原,绚丽多彩的奇花异草,还有五颜六色的昆虫,种类繁多的飞禽走兽,以及大量的细菌、真菌.岩石圈也是人类的“立足点”.

15.【答案】D

【解析】A、并不是营养级越低个体数量越多,如在食物链:松树→松毛虫→鸟中,松树的数量会少于松毛虫的数量.故A错误;

B、丙的能量来自于乙的一少部分,乙的能量来自于甲的一少部分,二者的能量之和少于甲的能量,因此与甲的能量不相等.故B错误;

C、在两个营养级之间能量的传递率为10%﹣20%,因此乙具有的能量越多,则丙获得的能量越多.故C错误;

D、图中第二营养级的同化能量为200,第三营养级的同化能量为30,因此第二营养级到第三营养级的能量传递效率为:30÷200×100%=15%.故D正确.

16.【答案】C

【解析】湿地生态系统是在多水和过湿条件下形成的生态系统,沼泽是典型的湿地生态系统,湿地具有净化水源、蓄洪抗旱的作用,由于湿地多水、过湿,故不透气,不适合各种植物的生长,以沼泽植物占优势,动物也多是各种水鸟或鹤类,生物的种类相对不够丰富, 因此湿地生态系统不是所有生态系统中生物多样性最丰富的,热带雨林高温、高湿、长夏无冬,年降水量多,且分配均匀,无明显旱季,丰富的热量和季节分配均匀以及充足的水分为生物的生存提供了优越条件,因此热带雨林中生物的种类和数量十分丰富。

17.【答案】B

【解析】生物必须适应环境才能生存,如沙漠上的植物必须耐旱才能生存.生物也能影响环境如蚯蚓改良土壤,千里之堤毁于蚁穴,植物的蒸腾作用可以增加空气湿度等.

A、大雁南飞,是受地球绕太阳公转影响形成的季节节律,体现了非生物因素温度对生物的影响.故该选项不符合题意;

B、大树底下好乘凉,是大树的蒸腾作用可以增加大气的湿度,降低温度,同时大树遮阴,也能降低温度,大树还能进行光合作用释放氧气,使树下氧气较多,因此大树下空气凉爽、湿润、清新好乘凉,体现了生物对环境的影响,故该选项符合题意;

C、鱼儿离不开水,是鱼受水环境条件的影响,体现了环境影响生物,故该选项符合题意;

D、秋天植物叶衰老被秋风吹落是环境中的风对生物的影响,故该选项不符合题意.

18.【答案】D

【解析】A、控制狼的数量,维持生态平衡,A正确;

B、动物在生态系统中属于消费者,参与物质循环,对维持生态平衡起着重要作用,B正确;

C、动物的体色与周围环境的色彩非常相似,这种体色称为保护色.保护色的形成过程是动物在适应环境过程中所表现的一个方面,是自然选择的结果,C正确;

D、狼以鼠为食物,狼的数量远远小于鼠的数量,D错误.

19.【答案】D

【解析】在生态系统中,有害物质可以通过食物链在生物体内不断积累,其浓度随着消费者级别的升高而逐步增加,这种现象叫生物富集.营养级越高生物(越靠近食物链的末端),体内所积累的有毒物质越多(富集).在硅藻→浮游动物→鲱鱼→鳕鱼这条日本近海食物链中,鳕鱼营养级最高,则它的体内铯含量最多.

20.【答案】D

【解析】草是绿色植物,能进行光合作用制造有机物,因此图中的草属于生产者;动物不能进行光合作用制造有机物,必须直接或间接以草为食,因此图中的各种动物属于消费者.因此构成一个完整的生态系统还缺少分解者和非生物部分.所以“如图示某草原生物之间的食物关系”,需要“分解者和非生物部分”才能构成一个完整的草原生态系统.

21.【答案】(5)B;细菌和真菌

(6)果皮具有保护作用

(7)有,选大小、品种和新鲜程度相同,且果皮完好无损的10个梨子,平均分成两组,分别标出A和B,再用小刀将B组5个梨子果皮戳破;将两组梨子都放在25℃的相同环境中一段时间.

【解析】(1)提出问题:尝试从日常生活、生产实际或学习中发现与生物学相关的问题.尝试书面或口头表述这些问题. 描述已知科学知识与所发现问题的冲突所在.(一定是问句,如:果皮具有保护作用吗?)

(2)作出假设:对提出问题作出肯定或否定的回答.该实验的假设为:果皮具有保护作用.

(3)制定计划:拟订探究计划,列出所需的材料与用具,选出控制变量,设计对照实验.

(4)实施计划:进行观察,调查和实验,收集数据,评价数据的可靠性,应用已有知识,对问题的答案提出可能的设想.

(5)预期结果:B梨子先腐烂,腐烂的原因是有大量的细菌和真菌在梨子内生长和繁殖.

(6)得出结论:果皮具有保护作用.

(7)该同学的“实验方案”的缺陷是:实验对象梨子的个数太少;改进的方法是:选大小、品种和新鲜程度相同,且果皮完好无损的10个梨子,平均分成两组,分别标出A和B,再用小刀将B组5个梨子果皮戳破;将两组梨子都放在25℃的相同环境中一段时间.

22.【答案】(1)光

(2)光对鼠妇的生活有影响

(3)①明暗;②10 ③平均值;多;少;喜欢;阴暗的环境中生活

【解析】(1)根据探究“光对鼠妇生活的影响”的实验,所以实验变量是光.

(2)根据探究“光对鼠妇生活的影响”的实验,提出的问题是:光对鼠妇的生活有影响吗?可作出假设:光会影响鼠妇的生活或光不会影响鼠妇的生活.

(3)①制定并实施探究方案:在铁盘内放上一层湿土,以横轴中线为界,一侧盖上不透光的纸板,另一侧盖上透明的玻璃板,在盘内形成明暗两种环境.

②在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同以外,其他条件都相同的实验叫对照实验.将10只鼠妇放入铁盘左侧中央,右侧中央处放10只鼠妇,静置2分钟.

③因为一次实验存在一定的偶然性和误差,取全班各组多次的实验的平均值,可以减少误差.因此为了排除由偶然性引起的误差,计算全班各组的平均值,使结论更准确.

预测结果:黑暗处鼠妇的数量多,明亮处的少.

实验结论:光对鼠妇的生活有影响,鼠妇喜欢生活在阴暗的环境中.

23.【答案】(2)鼠妇会选择阴暗的环境

(3)光照;对照

(4)求平均值

(5)光对鼠妇的生活有影响,鼠妇喜欢生活在阴暗的环境中

【解析】(2)由于提出的问题是鼠妇会选择阴暗的环境吗?可作出两种假设:鼠妇会选择阴暗的环境或鼠妇不会选择阴暗的环境都可以.

(3)一侧盖上不透光的厚纸板,另一侧盖上透明的玻璃板,目的是设置以光照为唯一变量的对照组,这样在铁盒内就形成了明亮和黑暗两种环境.

(4)因为一次实验存在一定的偶然性和误差,取多次的实验的平均值,可以减少误差.

(5)通过求实验数据平均值可知:明亮环境中平均一只鼠妇,阴暗环境中平均九只,故可得出结论:光对鼠妇的生活有影响,鼠妇喜欢生活在阴暗的环境中.

24.【答案】B

【解析】森林生态系统的结构复杂,能量流动和物质循环的途径多,所以调节能力越大,越稳定,抵抗外力影响的能力越强。

25.【答案】(1)农田生态系统;海洋生态系统;草原生态系统

(2)森林生态系统;淡水生态系统;湿地生态系统

【解析】(1)如图三幅生态系统图依次代表农田生态系统、海洋生态系统、草原生态系统。农田生态系统是人工的生态系统,以农作物为主体,动植物种类相对较少。同野生植物相比,农作物抵抗旱、涝或病虫害的能力差,因此,需要在栽培和管理中投入大量的人力物力;海洋生态系统由海洋和海洋生物组成。海洋中的植物绝大部分是微小的浮游植物,动物种类很多。大都能在水中游动。辽阔的海平面能吸收大量的二氧化碳,海洋中的植物每年制造的氧气占地球每年产生氧气总量的70%;草原生态系统分布在半干旱地区,年降雨量少很。缺乏高大的植物,动植物种类虽然比森林生态系统少,但依然是非常丰富的。草原在水土保持和防风固沙等方面起着重要作用。

(2)森林生态系统分布在较湿润的地区,动植物种类繁多。森林在涵养水源、保持水土、防风固沙、调节气候、净化空气、消除污染等方面起着重要作用,有“绿色水库”、“地球之肺”之称;淡水生态系统包括河流生态系统、湖泊生态系统和池塘生态系统等,由淡水体与其中的生物组成。淡水生态系统不仅为人类提供饮用、灌溉及工业用水的水源,在调节气候等方面也有重要的作用;湿地生态系统是在多水和过湿条件下形成的生态系统。沼泽是典型的湿地生态系统,以沼泽植物占优势,动物的种类也很多。湿地具有净化水源、蓄洪抗旱的作用,有“地球之肾”之称。

一、单选题(共20小题)

1.对调查到的生物,可以有多种归类方法.将生物分为作物、家禽、家畜、宠物等,这是按照( )归类的.

A. 形态结构特点

B. 生活环境

C. 用途

D. 营养方式

2.以下生态系统中,自动调节能力最强的是( )

A. 农田

B. 草原

C. 城市

D. 森林

3.作为生产者的绿色植物,通过光合作用制造的有机物中,不能直接或间接为人提供( )

A. 氧气

B. 植物产品

C. 动物产品

D. 能量

4.原鸡是家鸡的祖先,家鸡和原鸡有许多相似的特征,但家鸡的产蛋量高.人们能把原鸡驯化成产蛋高的家鸡,是因为生物有( )

A. 生殖和发育的特征

B. 生长的特征

C. 遗传和变异的特征

D. 进化的特征

5.在某一天然的草原生态系统中,狼由于某种疾病而大量死亡,下列最符合较长时间内兔群数量变化的曲线是( )

A. A

B. B

C. C

D. D

6.下列不属于生物对环境适应的是( )

A. 蜥蜴的肺比青蛙的发达

B. 热带地区的狐狸耳长脸窄

C. 蚯蚓能疏松土壤

D. 螳螂的翅膀展开时像鲜艳的花朵

7.下列哪种措施不利于维持生态系统的稳定性( )

A. 减少使用农药,控制环境污染

B. 封山育林,禁止随意打猎

C. 毁林开荒,增加耕地面积

D. 大量植树,增加绿地面积

8.下列研究方法中,属于调查法的是( )

A. 人口普查

B. 上网搜集濒危动物种类

C. 用放大镜观察小肠绒毛

D. 仔细观察东北虎,并拍照

9.下列有关生态系统自我调节能力的描述,错误的是( )

A. 生态系统的自我调节能力是有限的

B. 生态系统具有一定的自我调节恢复稳定状态的能力

C. 生态系统的结构越复杂,其自我调节能力就越低

D. 草原生态系统的自我调节能力大于农田生态系统

10.巢湖享有“鱼米之乡”的盛誉,下列描述中,属于生态系统的是( )

A. 湖中的水

B. 湖中的大闸蟹

C. 湖中的芦苇

D. 湿地风景区

11.小红同学在学习小组讨论生物的特征时,列举了以下实例.其中属于生物共同特征的是( )

A. 生物都能运动

B. 生物都是由细胞构成的

C. 生物都能进行光合作用

D. 生物都需要营养

12.如图表示某生态系统生物部分各组成成分相互依存关系图,以下不合理的选项是( )

A. 甲是生产者

B. 丙不是消费者

C. 丁是分解者

D. 根据吃与被吃的关系只有1条食物链

13.生态系统组成成分中,能进行光合作用制造有机物的是( )

A. 分解者

B. 消费者

C. 生产者

D. 全部生物

14.生物圈中,人类的“立足点”是( )

A. 岩石圈的内部

B. 水圈的大部

C. 岩石圈的表面

D. 大气圈的底部

15.如图表示某生态系统能量流动情况(单位:千焦),有关叙述正确的是( )

A. 甲的个体数量一定多于乙的个体数量

B. 甲固定的太阳能等于乙、丙的能量之和

C. 乙具有的能量越多,则丙获得的能量越少

D. 第二营养级到第三营养级的能量传递效率为15%

16.苏州湿地资源丰富,具有面积庞大的湿地生态系统。下列有关湿地生态系统作用的叙述,不正确的是( )

A. 能有效蓄水、吸污、净化水质

B. 能调节区域小气候

C. 是所有类型的生态系统中,生物多样性最丰富的

D. 是两栖动物、鸟类和其他野生生物的重要栖息地

17.生物既能适应环境,也能影响环境.下列现象中,属于生物影响环境的是( )

A. 大雁南飞

B. 大树底下好乘凉

C. 鱼儿离不开水

D. 秋风扫落叶

18.《狼图腾》讲述了草原民族对狼情感的矛盾,一方面他们敬畏狼,另一方面也会适时杀狼、掏狼崽.下列关于狼的说法不正确的是( )

A. 控制狼的数量,维持生态平衡

B. 作为消费者参与物质循环

C. 毛色与周围环境相似,是自然选择的结果

D. 狼适应草原生活,生存能力强,因此狼的数量远远大于鼠的数量

19.2013年9月8日,日本东京获得2020年夏季奥运会主办权.但日本福岛核泄露事故造成日本近海含放射性物质铯的阴影仍萦绕在人们的心头.在硅藻→浮游动物→鲱鱼→鳕鱼这条日本近海食物链中,铯含量最高的生物是( )

A. 鲱鱼

B. 浮游动物

C. 硅藻

D. 鳕鱼

20.如图为某草原生物之间的食物关系,需要补充下列哪项才能构成一个完整的草原生态系统( )

A. 生产者

B. 消费者

C. 非生物部分

D. 分解者和非生物部分

二、非选择题(共5小题)

21.日常生活中,我们买水果时会仔细挑选果皮完好无损的.那么,水果的果皮究竟有什么作用呢?针对这一疑问,某同学选用梨子作为实验材料来探究水果果皮的作用.请你帮助该同学完成实验并回答有关问题:

(1)提出问题:果皮具有保护作用吗?

(2)作出假设:果皮具有保护作用.

(3)制定方案:选大小、品种和新鲜程度相同,且果皮完好无损的2个梨子,分别标出A和B;再用小刀将B梨子果皮戳破;将2个梨子都放在25℃的相同环境中一段时间.

(4)实验方案:按制订的方案进行操作,并每天观察两次,记录实验结果.

(5)预期结果:_________梨子先腐烂,腐烂的原因是有大量的_________在梨子内生长和繁殖.

(6)得出结论:_________.

(7)该同学的“实验方案”有缺陷吗?_________.改进的方法是:_________.

22.某同学在探究“光对鼠妇生活的影响”时,设计了如下实验:

(1)该实验的变量是_________.

(2)作出假设_________.

(3)实验步骤

①在一个铁盘内放上一层潮湿土壤,以横轴中线为界,盘上左侧(甲组)盖不透光纸板,右侧(乙组)盖玻璃板(如图).在盘内形成_________两种环境.

②将10只鼠妇放入铁盘左侧中央,右侧中央处放_________鼠妇,静置2分钟.

③观察统计:每隔一分钟统计一次甲组和乙组的鼠妇的数目,统计10次.分别计算出甲组和乙组统计数据的_________,对数据进行比较分析.

预测结果:黑暗处鼠妇的数量________,明亮处的________.(填“多”或“少”)

实验结论:鼠妇_________(填“喜欢”或“不喜欢”)黑暗的环境.由此可知鼠妇适宜生存的环境条件是_________.

23.如果你翻动花园庭院中的花盆或石块,常常会看到一些身体略扁,长椭圆形,灰褐色或黑色的小动物在爬行,这就是鼠妇,又叫潮虫.当你搬开花盆或石块,鼠妇很快就爬走了.这是为什么呢?是因为环境变明亮了吗?某同学对此进行了探究,请你将他探究活动的过程填写完整.

(1)提出问题:鼠妇会选择阴暗的环境吗?

(2)作出假设:________.

(3)制定并实施探究方案:在铁盘内放上一层湿土,一侧盖上不透光的纸板,另一侧盖上透明的玻璃板,在铁盘两侧的中央处各放5只鼠妇,观察鼠妇的行为.该实验的变量是________.本实验设计明亮、阴暗两处环境是为了形成________实验.

(4)分析结果,得出结论:该同学对上述实验重复了5次,结果如表:为了使实验结论更准确,应对数据做怎样的处理?________

(5)从中得出的实验结论是________.

24.下列生态系统类型中,自动调节能力最强的是( )

A.城市生态系统

B.森林生态系统

C.草原生态系统

D.农田生态系统

25.下图是三幅生态系统图:

(1)请你依次写出它们所代表的生态系统类型:、、。

(2)你还知道哪些生态系统,试着写出来:(至少三个)、、。

答案解析

1.【答案】C

【解析】按照生物的生活环境是水生还是陆生,可以将生物划分为:水生生物和陆生生物;按照生物在生活生产中的用途,可以分为作物、家禽、家畜、宠物.因此,对调查到的生物,可以有多种归类方法.将生物分为作物、家禽、家畜、宠物等,这是按照用途归类的.

2.【答案】D

【解析】生态系统的类型有森林生态系统、草原生态系统、海洋生态系统、淡水生态系统、湿地生态系统、农田生态系统、城市生态系统.其中森林生态系统动植物种类繁多,营养结构最复杂,自动(自我)调节能力最强;城市生态系统中的消费者主要是人类,营养结构最简单,自动(自我)调节能力最弱.

A、农田生态系统是人工的生态系统,以农作物为主体,动植物种类相对较少.同野生植物相比,农作物抵抗旱、涝或病虫害的能力差,因此,需要在栽培和管理中投入大量的人力物力,A错误;

B、草原生态系统分布在半干旱地区,年降雨量很少.缺乏高大的植物,动植物种类虽然比森林生态系统少,但依然是非常丰富的.草原在水土保持和防风固沙等方面起着重要作用,B错误;

C、城市生态系统属于人工生态系统,动植物种类少,自我调节能力最弱,C错误;

D、森林生态系统分布在较湿润的地区,动植物种类繁多,营养结构复杂.森林在涵养水源、保持水土、防风固沙、调节气候、净化空气、消除污染等方面起着重要作用,有“绿色水库”、“地球之肺”之称,D正确.

3.【答案】A

【解析】绿色植物把无机物转变成有机物,一部分用来构成植物体的自身,另外其它生物直接或间接以植物为食,所以也为其它生物提供了基本的食物来源;能量储存在有机物中,而氧气是由植物体释放到大气中.

4.【答案】C

【解析】原鸡是鸡形目,雉科原鸡属的1种,又名茶花鸡,为家鸡的始祖,现产于中国的云南、广西壮族自治区及海南省,东南亚、印度、马来半岛及印度尼西亚的苏门答腊岛等也有分布.

原鸡体型近似家鸡,头具肉冠,喉侧有一对肉垂,是本属独具的特征,和家鸡有很多相似的特征,为生物的遗传现象,因为不断的筛选产蛋高的原鸡,有的原鸡变异成产蛋高的鸡,则被人类选中,继续培养,它的高产蛋基因就会遗传给下一代.就这样,有了现在的高产蛋鸡,所以出现了产蛋高和产蛋低的差异,为变异.

5.【答案】B

【解析】在食物链“植物→兔→狼”中,若是兔的天敌狼大量死亡,兔先增多,植物(兔的食物)随着兔的增多而减少,以兔为食的动物也会随着兔的增多而增多,后来兔的数量随着植物(兔的食物)的减少或以兔为食动物的增多而减少.生态系统中各种生物的数量和所占的比例总是维持在相对稳定的状态.这说明生态系统具有一定的自动调节能力.但生态系统的资源和空间是有限的,所以,其自我的调节能力是有限的.即兔群的变化:先迅速上升,后急剧下降,最后趋于稳定.生态系统调节能力的大小取决于它自身结构特点,生态系统中的生物种类越多,营养结构越复杂,自我调节能力就越大.

6.【答案】C

【解析】A、蜥蜴用肺呼吸,比青蛙的肺发达,蜥蜴的生殖发育完全脱离了水的限制,是最早的、真正的陆生脊椎动物,更能适应陆生生活,属于生物对环境的适应.

B、热带地区的狐狸耳长脸窄是对炎热环境的一种适应.

C、土壤中蚯蚓多会使土质疏松,属于生物对环境的影响,不属于生物对环境的适应.

D、螳螂的翅膀展开时像鲜艳的花朵,可以伪装捕捉猎物,属于生物对环境的适应.

7.【答案】C

【解析】C、毁林开荒,增加耕地面积,容易造成水土流失,使生态平衡遭到破坏,不能够维持生态系统的稳定性,C符合题意;

ABD、减少使用农药,控制环境污染;封山育林,禁止随意打猎;大量植树,增加绿地面积均能维持生态系统的稳定,ABD不符合题意;

8.【答案】A

【解析】为了达到设想的目的,制定某一计划,全面或比较全面地收集研究对象的某一方面情况的各种材料,并作出分析、综合,得到某一结论的研究方法,称为调查法.它的目的可以是全面把握当前的状况,也可以是为了揭示存在的问题,弄清前因后果,为进一步的研究或决策提供观点和论据.人口普查、土地资源普查均属于调查法;用放大镜观察小肠绒毛属于实验法,仔细观察东北虎,并拍照属于观察法.

9.【答案】C

【解析】在一般情况下,生态系统中各种生物的数量和所占的比例是相对稳定的.这说明生态系统具有一定的自动调节能力,但这种调节能力是有一定限度的.当外界因素的干扰超过了这种限度时,生态系统就会遭到破坏.如果草原上放养的牲畜太多,就会严重破坏草场植被,造成土地沙化,草场就很难恢复原样了,因此,生态系统中的组成成分越多,营养结构越复杂,生态系统的自动调节能力就越强,其抵抗力稳定性就越强,相反的其恢复力稳定性就越弱.生态系统有自我调节能力,但有一定的限度,C错误.

10.【答案】D

【解析】在一定区域内生物和它所生活的环境就构成一个生态系统.它包括生物部分和非生物部分.生物部分包括植物、动物、细菌真菌等微生物,非生物部分包括阳光、空气、水、土壤、温度等.据此解答.

A、湖中的水,只包括了非生物部分的水,没有其它部分,也没有生物部分,不能构成一个完整的生态系统,A错误.

B、湖中大闸蟹,只包括了生物部分的部分动物,没有其它生物,也没有环境部分,不能构成一个完整的生态系统,B错误.

C、湖中的芦苇,只包括了生物部分的部分植物,没有其它生物,也没有环境部分,不能构成一个完整的生态系统,C错误.

D、湿地风景区,既包括了湿地所在的环境,又包括了此环境中的所有生物,符合生态系统的概念,D正确.

11.【答案】D

【解析】A、动物一般能运动,但运动不是生物的特征,如植物一般不运动.A不符合题意.

B、除病毒外,生物体都是由细胞构成的.B不符合题意.

C、绿色植物能进行光合作用,动物和微生物不能进行光合作用,C不符合题意.

D、生物的一生需要不断从外界获得营养物质,维持生存.如绿色植物从外界吸收水、无机盐和二氧化碳,通过光合作用制造出自身需要的葡萄糖、淀粉等有机物;动物和植物不同,不能自己制造有机物.它们以植物或别的动物为食,从中获得营养物质,维持生存.因此,生物的生活需要营养,属于生物基本特征.D符合题意.

12.【答案】B

【解析】生态系统由生物部分和非生物部分组成.非生物部分包括阳光、空气和水等等,为生物的生命活动提供物质和能量;生物部分包括生产者﹣﹣植物(将无机物转化成有机物,将光能转化成化学能),消费者﹣﹣动物,分解者﹣﹣细菌、真菌(将有机物分解成无机物);观图可知:甲属于生产者,乙和丙属于消费者,丁属于分解者.

A、生产者主要指绿色植物,能够通过光合作用制造有机物,为自身和生物圈中的其他生物提供物质和能量,所以甲是生产者,A正确;

B、消费者主要指各种动物,直接或间接以植物为食,在促进生物圈的物质循环中起重要作用,所以丙是消费者,B错误;

C、分解者是指细菌和真菌等营腐生生活的微生物,它们能将动植物残体中的有机物分解成无机物归还无机环境,促进了物质的循环,所以丁是分解者,C正确;

D、食物链是在生态系统中,各种生物之间由于吃与被吃的关系而形成的一种联系,确切的说食物链是生产者和消费者之间由于捕食关系而形成的.按照起点是生产者,依次是初级消费者,次级消费者…终点是最高级别的消费者的次序可知,该食物网中有1条食物链,即甲→乙→丙,D正确.

13.【答案】C

【解析】绿色植物能进行光合作用制造有机物,为自己和其他生物提供食物,因此“在生态系统的成分中”,能进行光合作用制造有机物的绿色植物属于生产者.

14.【答案】C

【解析】生物圈是地球上的所有生物与其生存的环境形成的一个统一整体,生物圈的范围:以海平面为标准来划分,生物圈向上可到达约10千米的高度,向下可深入10千米左右深处,厚度为20千米左右的圈层,包括大气圈的底部、水圈的大部和岩石圈的表面;

水圈中几乎到处都有生物,但主要集中于表层和浅水的底层.世界大洋最深处超过11000米,这里还能发现深海生物.大部分水圈都有生物生存.

大气圈中的生物主要集中于下层,即与岩石圈的交界处.鸟类能高飞数千米,昆虫以及一些小动物可被气流带至高空,甚至在22000米的平流层中还发现有细菌和真菌.限制生物向高空分布的主要因素有缺氧、缺水、低温和低气压.大气圈中的生物主要有昆虫、鸟类、翼手类、漂浮在空中的细菌等微生物;

岩石圈是地球表面的固体部分.它的表面大多覆盖着土壤,是一切陆生生物的“立足点”.在这一圈层内,有郁郁葱葱的森林,一望无际的草原,绚丽多彩的奇花异草,还有五颜六色的昆虫,种类繁多的飞禽走兽,以及大量的细菌、真菌.岩石圈也是人类的“立足点”.

15.【答案】D

【解析】A、并不是营养级越低个体数量越多,如在食物链:松树→松毛虫→鸟中,松树的数量会少于松毛虫的数量.故A错误;

B、丙的能量来自于乙的一少部分,乙的能量来自于甲的一少部分,二者的能量之和少于甲的能量,因此与甲的能量不相等.故B错误;

C、在两个营养级之间能量的传递率为10%﹣20%,因此乙具有的能量越多,则丙获得的能量越多.故C错误;

D、图中第二营养级的同化能量为200,第三营养级的同化能量为30,因此第二营养级到第三营养级的能量传递效率为:30÷200×100%=15%.故D正确.

16.【答案】C

【解析】湿地生态系统是在多水和过湿条件下形成的生态系统,沼泽是典型的湿地生态系统,湿地具有净化水源、蓄洪抗旱的作用,由于湿地多水、过湿,故不透气,不适合各种植物的生长,以沼泽植物占优势,动物也多是各种水鸟或鹤类,生物的种类相对不够丰富, 因此湿地生态系统不是所有生态系统中生物多样性最丰富的,热带雨林高温、高湿、长夏无冬,年降水量多,且分配均匀,无明显旱季,丰富的热量和季节分配均匀以及充足的水分为生物的生存提供了优越条件,因此热带雨林中生物的种类和数量十分丰富。

17.【答案】B

【解析】生物必须适应环境才能生存,如沙漠上的植物必须耐旱才能生存.生物也能影响环境如蚯蚓改良土壤,千里之堤毁于蚁穴,植物的蒸腾作用可以增加空气湿度等.

A、大雁南飞,是受地球绕太阳公转影响形成的季节节律,体现了非生物因素温度对生物的影响.故该选项不符合题意;

B、大树底下好乘凉,是大树的蒸腾作用可以增加大气的湿度,降低温度,同时大树遮阴,也能降低温度,大树还能进行光合作用释放氧气,使树下氧气较多,因此大树下空气凉爽、湿润、清新好乘凉,体现了生物对环境的影响,故该选项符合题意;

C、鱼儿离不开水,是鱼受水环境条件的影响,体现了环境影响生物,故该选项符合题意;

D、秋天植物叶衰老被秋风吹落是环境中的风对生物的影响,故该选项不符合题意.

18.【答案】D

【解析】A、控制狼的数量,维持生态平衡,A正确;

B、动物在生态系统中属于消费者,参与物质循环,对维持生态平衡起着重要作用,B正确;

C、动物的体色与周围环境的色彩非常相似,这种体色称为保护色.保护色的形成过程是动物在适应环境过程中所表现的一个方面,是自然选择的结果,C正确;

D、狼以鼠为食物,狼的数量远远小于鼠的数量,D错误.

19.【答案】D

【解析】在生态系统中,有害物质可以通过食物链在生物体内不断积累,其浓度随着消费者级别的升高而逐步增加,这种现象叫生物富集.营养级越高生物(越靠近食物链的末端),体内所积累的有毒物质越多(富集).在硅藻→浮游动物→鲱鱼→鳕鱼这条日本近海食物链中,鳕鱼营养级最高,则它的体内铯含量最多.

20.【答案】D

【解析】草是绿色植物,能进行光合作用制造有机物,因此图中的草属于生产者;动物不能进行光合作用制造有机物,必须直接或间接以草为食,因此图中的各种动物属于消费者.因此构成一个完整的生态系统还缺少分解者和非生物部分.所以“如图示某草原生物之间的食物关系”,需要“分解者和非生物部分”才能构成一个完整的草原生态系统.

21.【答案】(5)B;细菌和真菌

(6)果皮具有保护作用

(7)有,选大小、品种和新鲜程度相同,且果皮完好无损的10个梨子,平均分成两组,分别标出A和B,再用小刀将B组5个梨子果皮戳破;将两组梨子都放在25℃的相同环境中一段时间.

【解析】(1)提出问题:尝试从日常生活、生产实际或学习中发现与生物学相关的问题.尝试书面或口头表述这些问题. 描述已知科学知识与所发现问题的冲突所在.(一定是问句,如:果皮具有保护作用吗?)

(2)作出假设:对提出问题作出肯定或否定的回答.该实验的假设为:果皮具有保护作用.

(3)制定计划:拟订探究计划,列出所需的材料与用具,选出控制变量,设计对照实验.

(4)实施计划:进行观察,调查和实验,收集数据,评价数据的可靠性,应用已有知识,对问题的答案提出可能的设想.

(5)预期结果:B梨子先腐烂,腐烂的原因是有大量的细菌和真菌在梨子内生长和繁殖.

(6)得出结论:果皮具有保护作用.

(7)该同学的“实验方案”的缺陷是:实验对象梨子的个数太少;改进的方法是:选大小、品种和新鲜程度相同,且果皮完好无损的10个梨子,平均分成两组,分别标出A和B,再用小刀将B组5个梨子果皮戳破;将两组梨子都放在25℃的相同环境中一段时间.

22.【答案】(1)光

(2)光对鼠妇的生活有影响

(3)①明暗;②10 ③平均值;多;少;喜欢;阴暗的环境中生活

【解析】(1)根据探究“光对鼠妇生活的影响”的实验,所以实验变量是光.

(2)根据探究“光对鼠妇生活的影响”的实验,提出的问题是:光对鼠妇的生活有影响吗?可作出假设:光会影响鼠妇的生活或光不会影响鼠妇的生活.

(3)①制定并实施探究方案:在铁盘内放上一层湿土,以横轴中线为界,一侧盖上不透光的纸板,另一侧盖上透明的玻璃板,在盘内形成明暗两种环境.

②在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同以外,其他条件都相同的实验叫对照实验.将10只鼠妇放入铁盘左侧中央,右侧中央处放10只鼠妇,静置2分钟.

③因为一次实验存在一定的偶然性和误差,取全班各组多次的实验的平均值,可以减少误差.因此为了排除由偶然性引起的误差,计算全班各组的平均值,使结论更准确.

预测结果:黑暗处鼠妇的数量多,明亮处的少.

实验结论:光对鼠妇的生活有影响,鼠妇喜欢生活在阴暗的环境中.

23.【答案】(2)鼠妇会选择阴暗的环境

(3)光照;对照

(4)求平均值

(5)光对鼠妇的生活有影响,鼠妇喜欢生活在阴暗的环境中

【解析】(2)由于提出的问题是鼠妇会选择阴暗的环境吗?可作出两种假设:鼠妇会选择阴暗的环境或鼠妇不会选择阴暗的环境都可以.

(3)一侧盖上不透光的厚纸板,另一侧盖上透明的玻璃板,目的是设置以光照为唯一变量的对照组,这样在铁盒内就形成了明亮和黑暗两种环境.

(4)因为一次实验存在一定的偶然性和误差,取多次的实验的平均值,可以减少误差.

(5)通过求实验数据平均值可知:明亮环境中平均一只鼠妇,阴暗环境中平均九只,故可得出结论:光对鼠妇的生活有影响,鼠妇喜欢生活在阴暗的环境中.

24.【答案】B

【解析】森林生态系统的结构复杂,能量流动和物质循环的途径多,所以调节能力越大,越稳定,抵抗外力影响的能力越强。

25.【答案】(1)农田生态系统;海洋生态系统;草原生态系统

(2)森林生态系统;淡水生态系统;湿地生态系统

【解析】(1)如图三幅生态系统图依次代表农田生态系统、海洋生态系统、草原生态系统。农田生态系统是人工的生态系统,以农作物为主体,动植物种类相对较少。同野生植物相比,农作物抵抗旱、涝或病虫害的能力差,因此,需要在栽培和管理中投入大量的人力物力;海洋生态系统由海洋和海洋生物组成。海洋中的植物绝大部分是微小的浮游植物,动物种类很多。大都能在水中游动。辽阔的海平面能吸收大量的二氧化碳,海洋中的植物每年制造的氧气占地球每年产生氧气总量的70%;草原生态系统分布在半干旱地区,年降雨量少很。缺乏高大的植物,动植物种类虽然比森林生态系统少,但依然是非常丰富的。草原在水土保持和防风固沙等方面起着重要作用。

(2)森林生态系统分布在较湿润的地区,动植物种类繁多。森林在涵养水源、保持水土、防风固沙、调节气候、净化空气、消除污染等方面起着重要作用,有“绿色水库”、“地球之肺”之称;淡水生态系统包括河流生态系统、湖泊生态系统和池塘生态系统等,由淡水体与其中的生物组成。淡水生态系统不仅为人类提供饮用、灌溉及工业用水的水源,在调节气候等方面也有重要的作用;湿地生态系统是在多水和过湿条件下形成的生态系统。沼泽是典型的湿地生态系统,以沼泽植物占优势,动物的种类也很多。湿地具有净化水源、蓄洪抗旱的作用,有“地球之肾”之称。