人教版(2019)生物 选择性必修2 1.3 影响种群数量变化的因素 学案

文档属性

| 名称 | 人教版(2019)生物 选择性必修2 1.3 影响种群数量变化的因素 学案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 210.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-12-08 15:35:23 | ||

图片预览

文档简介

影响种群数量的因素

【基础知识梳理】

一、非生物因素

1.在自然界,种群数量的变化受到 、 、 等 因素的影响。非生物因素对种群数量变化的影响往往是 性的。

2.连线

二、生物因素

1.内部因素:随种群增长, 加剧,从而使种群的增长受到限制。

2.外部因素:不同物种的种群之间存在 与 的关系、相互 的关系、寄生和被寄生的关系,它们之间的相互关系都是通过影响种群的 和 来影响种群数量的。

〖合作探究〗我国北方原野上,各种草本植物在春夏时节萌发兴盛,种群密度逐渐增大,而到了秋冬季节个体数量大减,动物的数量也随之改变,请思考回答下列问题。

1.自然界中能影响草本植物生长的非生物因素有哪些?

提示:光照、温度、水分等。

2.北方原野上的动物数量为什么会随着草本植物数量的变化而变化?

提示:草本植物的繁盛为动物提供了充足的食物和栖息场所,动物种群数量增多;反之减少。

3.生活在加拿大北方森林里的猞猁捕食雪兔。研究人员在90多年的时间里,对二者的种群数量做了研究,发现二者的种群数量变化具有周期性,如何解释这种现象?

提示:猞猁捕食雪兔,雪兔数量增多,猞猁捕食的雪兔也增多,猞猁数量增多,加大了对雪兔的捕食,使雪兔数量减少。雪兔数量减少使得猞猁捕获的食物减少,造成猞猁种群数量减少;猞猁种群数量减少,对雪兔的捕食也减少,雪兔种群数量又增多。这样二者的种群数量形成动态的周期性变化。

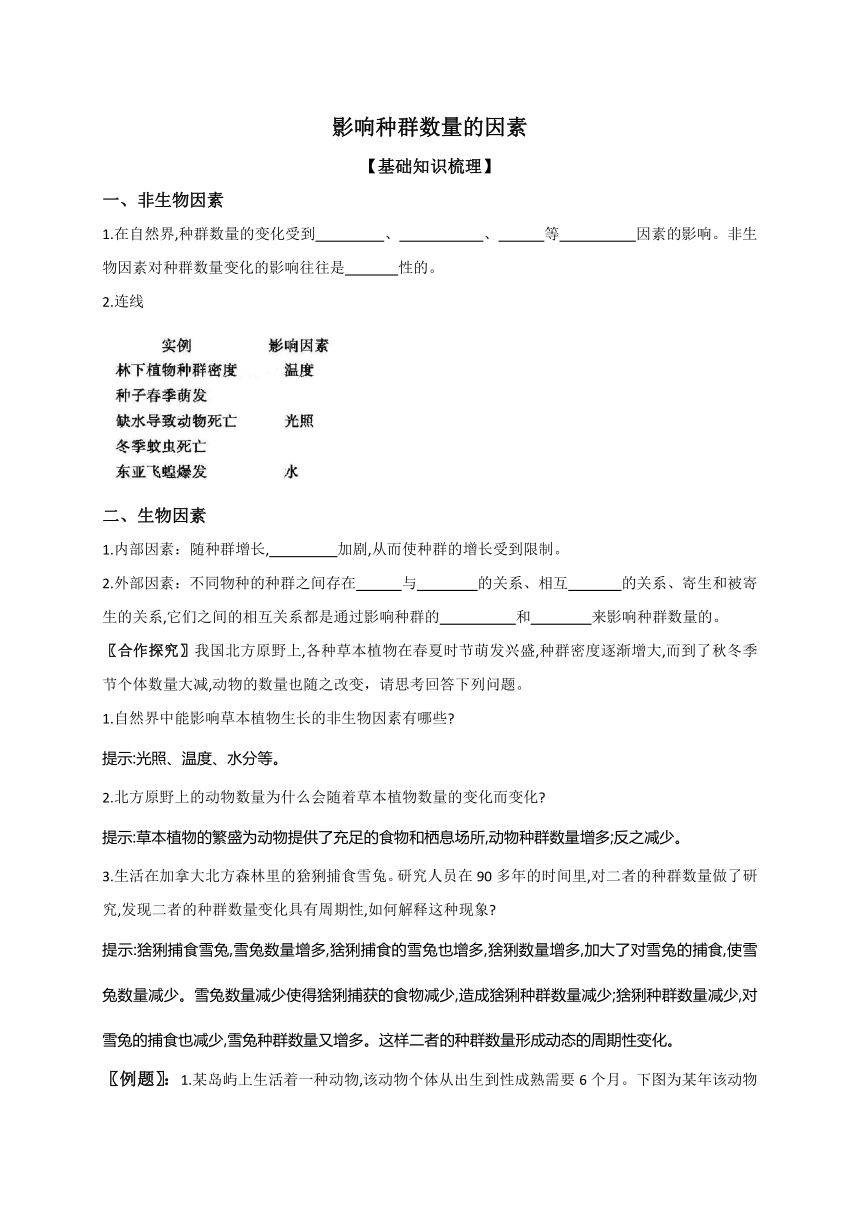

〖例题〗:1.某岛屿上生活着一种动物,该动物个体从出生到性成熟需要6个月。下图为某年该动物种群在不同月份的年龄结构(每月最后一天统计种群各年龄期的个体数)。关于该种群的叙述,正确的是( )

A.9月份种群出生率一定不是0

B.这段时间内,该种群的数量一定保持相对稳定

C.该种群数量不受气候、食物、行为调节等因素的影响

D.种群密度越大,传染病对该种群数量增加的抑制作用也越强

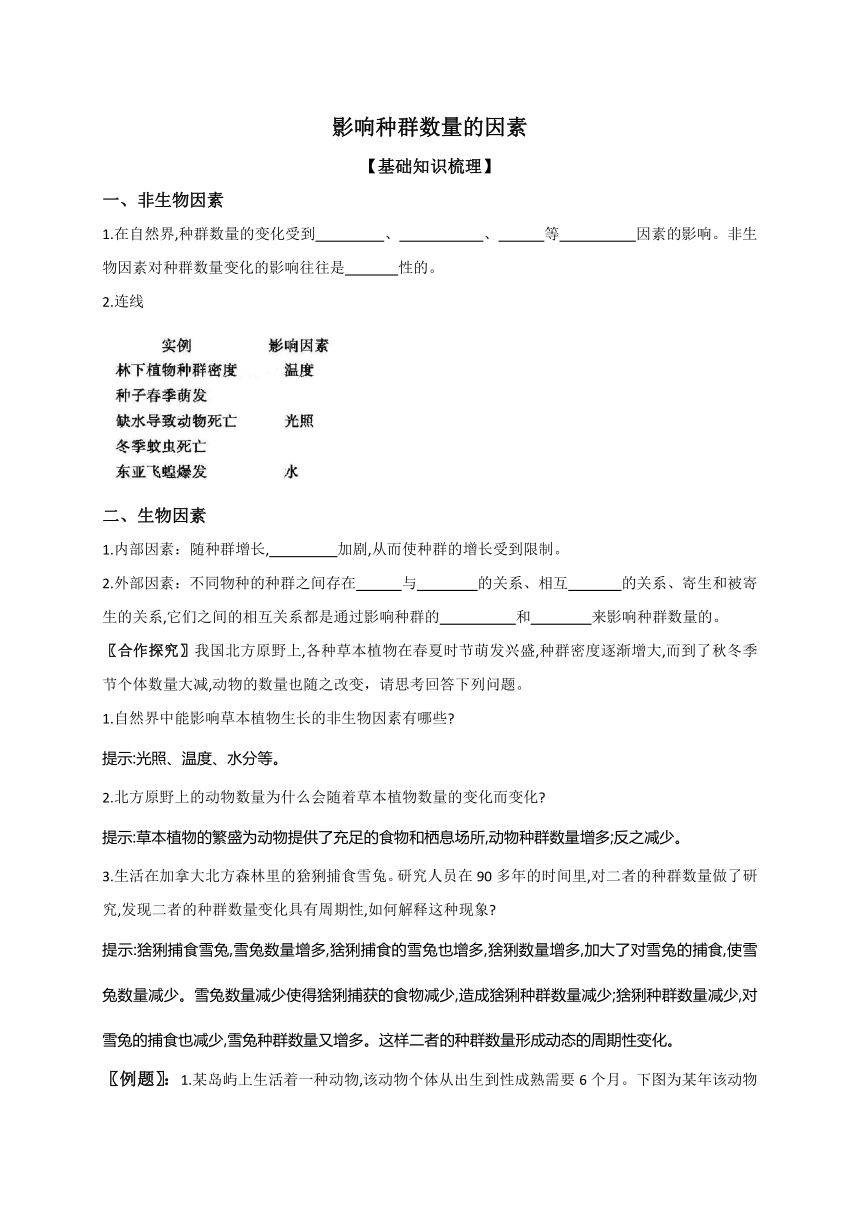

2.下图为自然环境中典型的生物种群数量变化曲线。下列有关叙述正确的是( )

A.AB段的曲线发生变化的原因只有食物充足

B.CD段的曲线发生波动的原因是出生率变化的结果

C.防治虫害的合理手段是控制害虫数量,使之不超过A点

D.在草场中,应该使牲畜数量保持在C点,以最大限度地利用草场资源

3.社鼠是主要生活在山地环境中的植食性鼠类。下列有关叙述正确的是( )

A.社鼠的种群数量波动总是处在环境容纳量之下

B.社鼠与其天敌黄鼬的种群数量波动是同步的

C.自然环境中社鼠种群数量呈“S”形增长

D.在食物十分充足的条件下,社鼠的种群数量一直呈“J”形增长

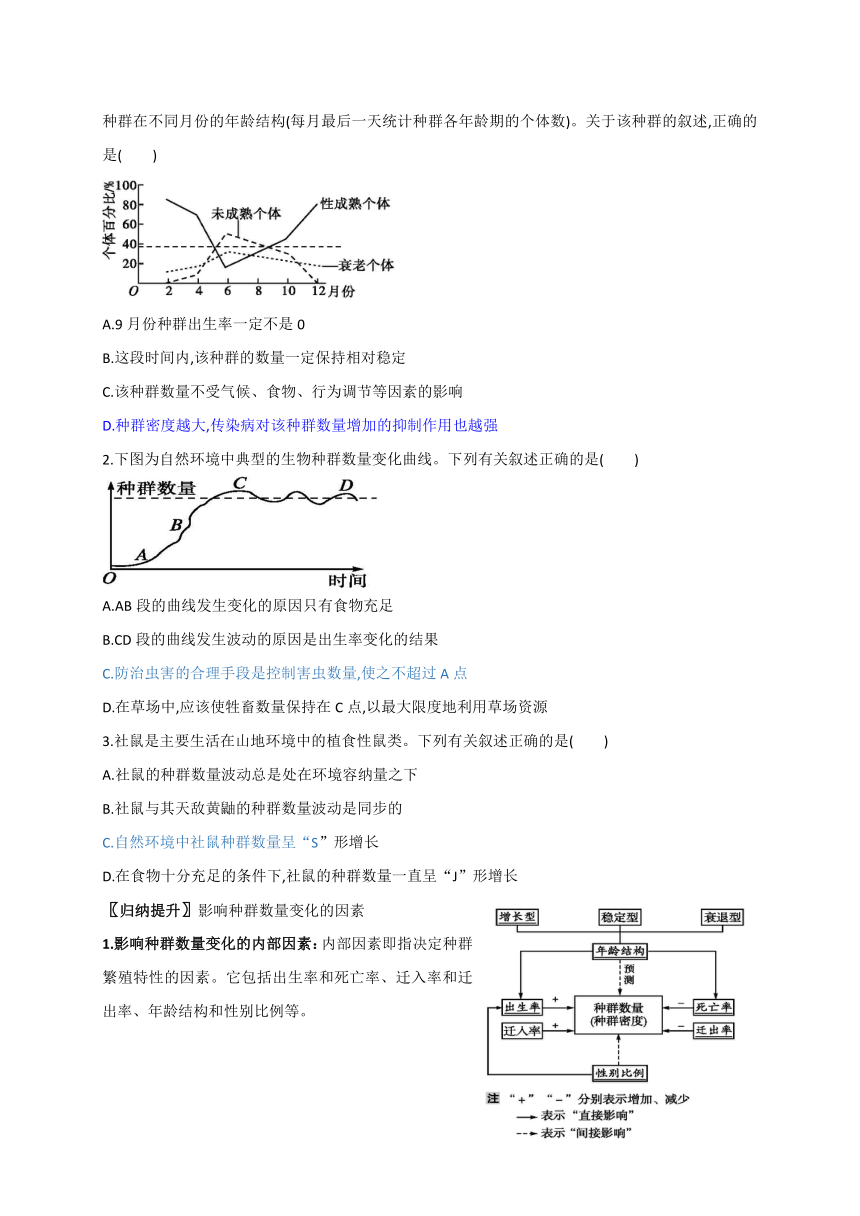

〖归纳提升〗影响种群数量变化的因素

1.影响种群数量变化的内部因素:内部因素即指决定种群繁殖特性的因素。它包括出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄结构和性别比例等。

2.外部因素:外部因素包括影响种群动态的食物、天敌和气候等,它们通过影响种群的出生率、死亡率而影响种群的数量。

3.人类活动也是影响种群数量变化的一个重要因素

一方面,随着种植业和养殖业的发展,人工控制的种群数量在不断地增加;另一方面,砍伐森林、围湖造田、过度放牧和环境污染等很多人为因素,使野生动物的种群数量锐减,有些甚至面临灭绝。

三、种群研究的应用

1.意义:研究种群的特征和数量变化的规律,在野生生物资源的 和 、有害生物的 等方面都有重要意义。

2.应用:濒危动物的 、渔业 、有害动物的 。

〖合作探究〗对种群的研究内容主要是什么?对于生产和生活的指导体现在哪些方面

1.大熊猫是我国特有的濒危保护动物,我国采取了建立保护区的方式进行保护。请思考对大熊猫进行保护首先要研究的内容是什么?

提示:大熊猫种群的特征和影响数量变化的因素。

2.建立保护区的主要目的是什么?这样做有什么好处?

提示:减少人类的干扰。有利于提高环境容纳量,恢复大熊猫的种群数量。

3.在渔业生产上人们既希望能捕获更多,又希望能可持续发展,对此你有什么建议?

提示:估算鱼的种群数量,进行中等强度的捕捞,有利于持续获得较大的鱼产量。

〖例题〗:4.下列关于环境容纳量的叙述,正确的是( )

A.环境容纳量是种群的最大数量,种群数量在任何时候都不可能超过环境容纳量

B.人为的一次性捕杀家鼠后,其环境容纳量迅速降低

C.用较大网眼的网捕鱼,目的是增大鱼池的环境容纳量

D.建立大熊猫自然保护区的目的是提高大熊猫种群的环境容纳量

5.下图表示种群在理想环境中和有环境阻力情况下的增长曲线,下列有关种群数量增长曲线的叙述中正确的是( )

A.图甲为“J”形增长,每年增加的个体数量始终不变

B.图乙为“S”形增长,G点时增长速率达到最大值

C.防治蝗灾应在害虫数量达到F点时进行

D.渔业捕捞后剩余量应该在E点左右

6.下图为某地东亚飞蝗种群数量变化示意图,下列叙述错误的是( )

A.为有效防治蝗灾,应在A点之前及时控制种群密度

B.A~B段,该种群的增长率与种群密度之间呈正相关

C.利用性引诱剂诱杀雄虫改变性别比例可防止C点出现

D.控制种群数量在D~E水平,有利于维持该地区生态系统的抵抗力稳定性

【基础知识梳理】

一、非生物因素

1.在自然界,种群数量的变化受到 、 、 等 因素的影响。非生物因素对种群数量变化的影响往往是 性的。

2.连线

二、生物因素

1.内部因素:随种群增长, 加剧,从而使种群的增长受到限制。

2.外部因素:不同物种的种群之间存在 与 的关系、相互 的关系、寄生和被寄生的关系,它们之间的相互关系都是通过影响种群的 和 来影响种群数量的。

〖合作探究〗我国北方原野上,各种草本植物在春夏时节萌发兴盛,种群密度逐渐增大,而到了秋冬季节个体数量大减,动物的数量也随之改变,请思考回答下列问题。

1.自然界中能影响草本植物生长的非生物因素有哪些?

提示:光照、温度、水分等。

2.北方原野上的动物数量为什么会随着草本植物数量的变化而变化?

提示:草本植物的繁盛为动物提供了充足的食物和栖息场所,动物种群数量增多;反之减少。

3.生活在加拿大北方森林里的猞猁捕食雪兔。研究人员在90多年的时间里,对二者的种群数量做了研究,发现二者的种群数量变化具有周期性,如何解释这种现象?

提示:猞猁捕食雪兔,雪兔数量增多,猞猁捕食的雪兔也增多,猞猁数量增多,加大了对雪兔的捕食,使雪兔数量减少。雪兔数量减少使得猞猁捕获的食物减少,造成猞猁种群数量减少;猞猁种群数量减少,对雪兔的捕食也减少,雪兔种群数量又增多。这样二者的种群数量形成动态的周期性变化。

〖例题〗:1.某岛屿上生活着一种动物,该动物个体从出生到性成熟需要6个月。下图为某年该动物种群在不同月份的年龄结构(每月最后一天统计种群各年龄期的个体数)。关于该种群的叙述,正确的是( )

A.9月份种群出生率一定不是0

B.这段时间内,该种群的数量一定保持相对稳定

C.该种群数量不受气候、食物、行为调节等因素的影响

D.种群密度越大,传染病对该种群数量增加的抑制作用也越强

2.下图为自然环境中典型的生物种群数量变化曲线。下列有关叙述正确的是( )

A.AB段的曲线发生变化的原因只有食物充足

B.CD段的曲线发生波动的原因是出生率变化的结果

C.防治虫害的合理手段是控制害虫数量,使之不超过A点

D.在草场中,应该使牲畜数量保持在C点,以最大限度地利用草场资源

3.社鼠是主要生活在山地环境中的植食性鼠类。下列有关叙述正确的是( )

A.社鼠的种群数量波动总是处在环境容纳量之下

B.社鼠与其天敌黄鼬的种群数量波动是同步的

C.自然环境中社鼠种群数量呈“S”形增长

D.在食物十分充足的条件下,社鼠的种群数量一直呈“J”形增长

〖归纳提升〗影响种群数量变化的因素

1.影响种群数量变化的内部因素:内部因素即指决定种群繁殖特性的因素。它包括出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄结构和性别比例等。

2.外部因素:外部因素包括影响种群动态的食物、天敌和气候等,它们通过影响种群的出生率、死亡率而影响种群的数量。

3.人类活动也是影响种群数量变化的一个重要因素

一方面,随着种植业和养殖业的发展,人工控制的种群数量在不断地增加;另一方面,砍伐森林、围湖造田、过度放牧和环境污染等很多人为因素,使野生动物的种群数量锐减,有些甚至面临灭绝。

三、种群研究的应用

1.意义:研究种群的特征和数量变化的规律,在野生生物资源的 和 、有害生物的 等方面都有重要意义。

2.应用:濒危动物的 、渔业 、有害动物的 。

〖合作探究〗对种群的研究内容主要是什么?对于生产和生活的指导体现在哪些方面

1.大熊猫是我国特有的濒危保护动物,我国采取了建立保护区的方式进行保护。请思考对大熊猫进行保护首先要研究的内容是什么?

提示:大熊猫种群的特征和影响数量变化的因素。

2.建立保护区的主要目的是什么?这样做有什么好处?

提示:减少人类的干扰。有利于提高环境容纳量,恢复大熊猫的种群数量。

3.在渔业生产上人们既希望能捕获更多,又希望能可持续发展,对此你有什么建议?

提示:估算鱼的种群数量,进行中等强度的捕捞,有利于持续获得较大的鱼产量。

〖例题〗:4.下列关于环境容纳量的叙述,正确的是( )

A.环境容纳量是种群的最大数量,种群数量在任何时候都不可能超过环境容纳量

B.人为的一次性捕杀家鼠后,其环境容纳量迅速降低

C.用较大网眼的网捕鱼,目的是增大鱼池的环境容纳量

D.建立大熊猫自然保护区的目的是提高大熊猫种群的环境容纳量

5.下图表示种群在理想环境中和有环境阻力情况下的增长曲线,下列有关种群数量增长曲线的叙述中正确的是( )

A.图甲为“J”形增长,每年增加的个体数量始终不变

B.图乙为“S”形增长,G点时增长速率达到最大值

C.防治蝗灾应在害虫数量达到F点时进行

D.渔业捕捞后剩余量应该在E点左右

6.下图为某地东亚飞蝗种群数量变化示意图,下列叙述错误的是( )

A.为有效防治蝗灾,应在A点之前及时控制种群密度

B.A~B段,该种群的增长率与种群密度之间呈正相关

C.利用性引诱剂诱杀雄虫改变性别比例可防止C点出现

D.控制种群数量在D~E水平,有利于维持该地区生态系统的抵抗力稳定性