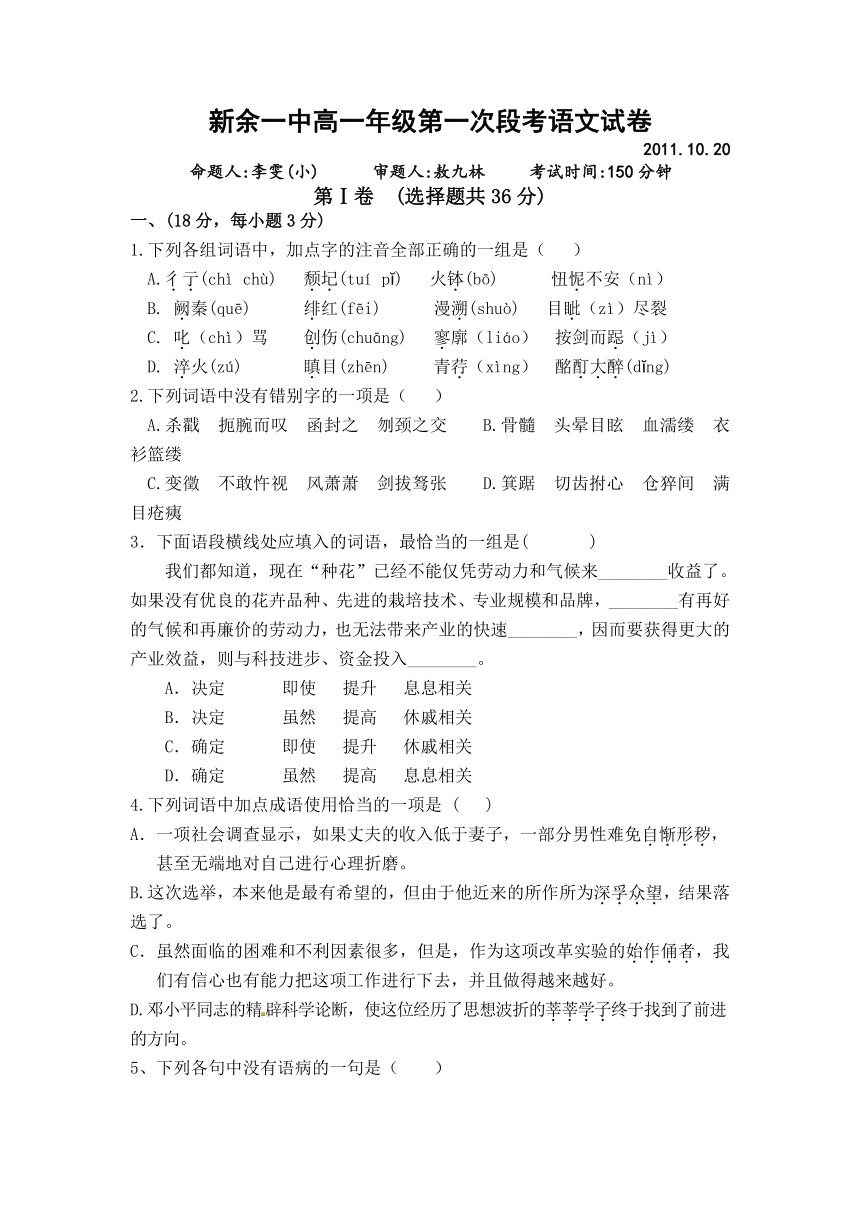

江西省新余一中2011-2012学年高一第一次段考语文试题

文档属性

| 名称 | 江西省新余一中2011-2012学年高一第一次段考语文试题 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 28.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-11-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

新余一中高一年级第一次段考语文试卷

2011.10.20

命题人:李雯(小) 审题人:敖九林 考试时间:150分钟

第Ⅰ卷 (选择题共36分)

一、(18分,每小题3分)

1.下列各组词语中,加点字的注音全部正确的一组是( )

A.彳亍(chì chù) 颓圮(tuí p ) 火钵(bō) 忸怩不安(nì)

B. 阙秦(quē) 绯红(fēi) 漫溯(shuò) 目眦(zì)尽裂

C. 叱(chì)骂 创伤(chuāng) 寥廓(liáo) 按剑而跽(jì)

D. 淬火(zú) 瞋目(zhēn) 青荇(xìng) 酩酊大醉(d ng)

2.下列词语中没有错别字的一项是( )

A.杀戳 扼腕而叹 函封之 刎颈之交 B.骨髓 头晕目眩 血濡缕 衣衫篮缕

C.变徵 不敢忤视 风萧萧 剑拔驽张 D.箕踞 切齿拊心 仓猝间 满目疮痍

3.下面语段横线处应填入的词语,最恰当的一组是( )

我们都知道,现在“种花”已经不能仅凭劳动力和气候来________收益了。如果没有优良的花卉品种、先进的栽培技术、专业规模和品牌,________有再好的气候和再廉价的劳动力,也无法带来产业的快速________,因而要获得更大的产业效益,则与科技进步、资金投入________。

A.决定 即使 提升 息息相关

B.决定 虽然 提高 休戚相关

C.确定 即使 提升 休戚相关

D.确定 虽然 提高 息息相关

4.下列词语中加点成语使用恰当的一项是 ( )

A.一项社会调查显示,如果丈夫的收入低于妻子,一部分男性难免自惭形秽,甚至无端地对自己进行心理折磨。

B.这次选举,本来他是最有希望的,但由于他近来的所作所为深孚众望,结果落选了。

C.虽然面临的困难和不利因素很多,但是,作为这项改革实验的始作俑者,我们有信心也有能力把这项工作进行下去,并且做得越来越好。

D.邓小平同志的精辟科学论断,使这位经历了思想波折的莘莘学子终于找到了前进的方向。

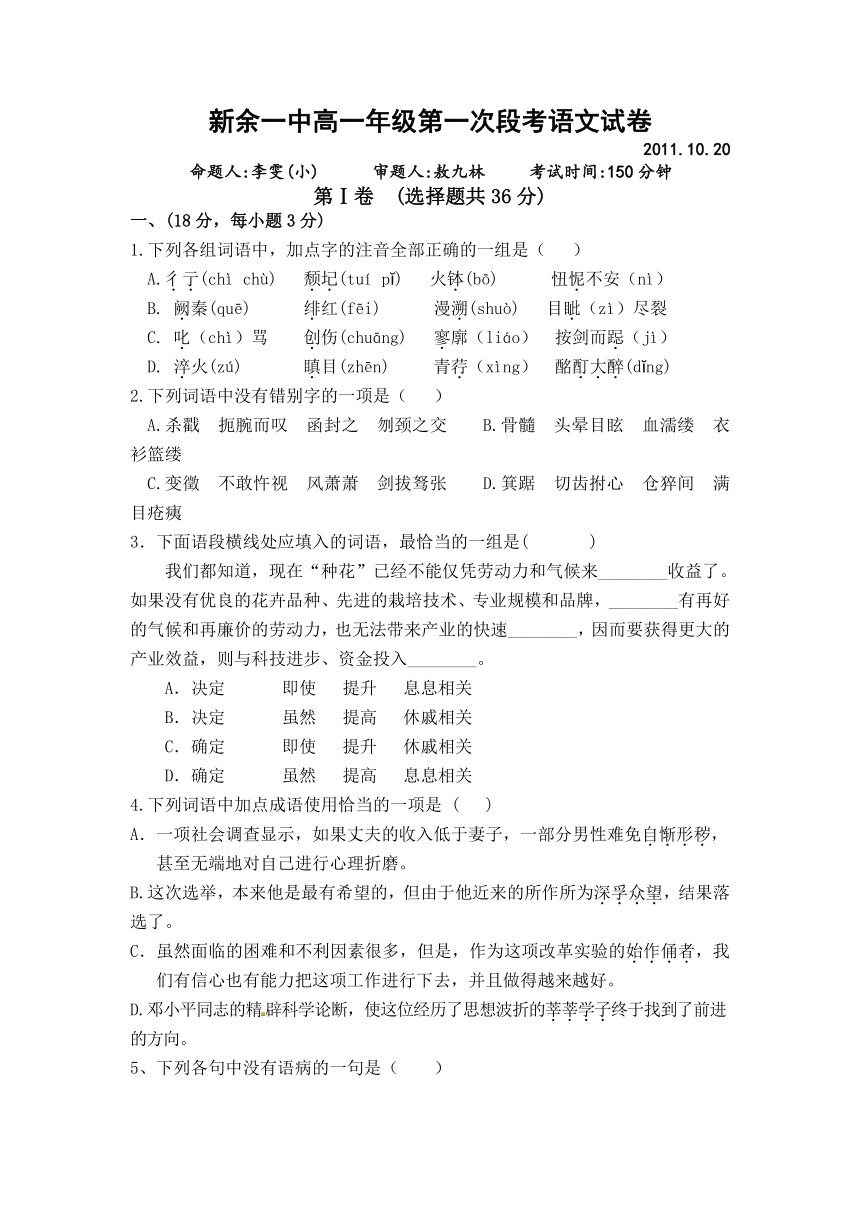

5、下列各句中没有语病的一句是( )

A.教育在综合国力的形成中处于基础地位,国力的强弱越来越多地取决于劳动者素质的提高,取决于各类人才培养的质量与数量。

B.8月22-26日,高一新生进行了如火如荼的军训,同学们那认真的态度、整齐划一的动作赢得了阵阵掌声。

C.山上的水宝贵,我们把它留给晚上来的人喝。

D.北京时间9月15日,中国排协召开新闻发布会正式宣布,原中国女排助理教练俞觉敏接替王宝泉,执掌中国女排国家队主教练。

依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是 ( )

太阳刚下山了, , , , , , 。 这时候蜜蜂和蝴蝶都不见了,只是听得见水边青蛙的叫声,像是在歌颂月夜下菜园的美景。

①菜园中还散发着阳光留下的余温 ② 菜园完全是另外的景致了

③待到月亮升起的时候 ④只是见月光像泉水一样倾泻下来

⑤分不清哪里是花,哪里是菜 ⑥把那些开花的不开花的植物全都镀上一层银光

A.①③②⑤④⑥ B.②①③④⑥⑤

C.①③⑥⑤④② D.③①⑥④②⑤

二、(9分,每小题3分)

阅读下面的文章,完成7-9题。

提笔忘字:科技进步导致文化衰退?

日前美国《洛杉矶时报》的一则报道一石激起千层浪:“由于使用拼音发手机短信及电脑打字正在取代拥有数千年传统的一笔一画汉字书写,越来越多的中国人不记得如何用笔书写汉字。”

显然“提笔忘字”不是个别现象,否则也不会吸引国内诸多媒体纷纷发表报道和评论。虽然现在用得着手写的地方越来越少,但在偶尔出现需要的时候,如写个便条,填个表格,答个试卷等等,“提笔忘字”却并非偶尔。此时,人们的解决之道颇为典型:不再去翻新华字典,而是掏出手机按几个按键,用拼音打出忘了的字。“键盘依赖症”,就是这样活灵活现。

其实自从选择了现代化发展之路,汉字手写被更为高效和标准的键盘输入所替代就是必然结果。御牛耕地,烧火做饭,这些中国人千百年来赖以糊口吃饭的基本技能,都在逐渐退出历史舞台。生存和生活技能的更新换代,是人类文明逐渐进步的伴随现象,这是生产力不断上升的结果,是历史的必然。然而,对于汉字书写的淡忘,却绝对是中华文化──至少是传统文化的衰退。

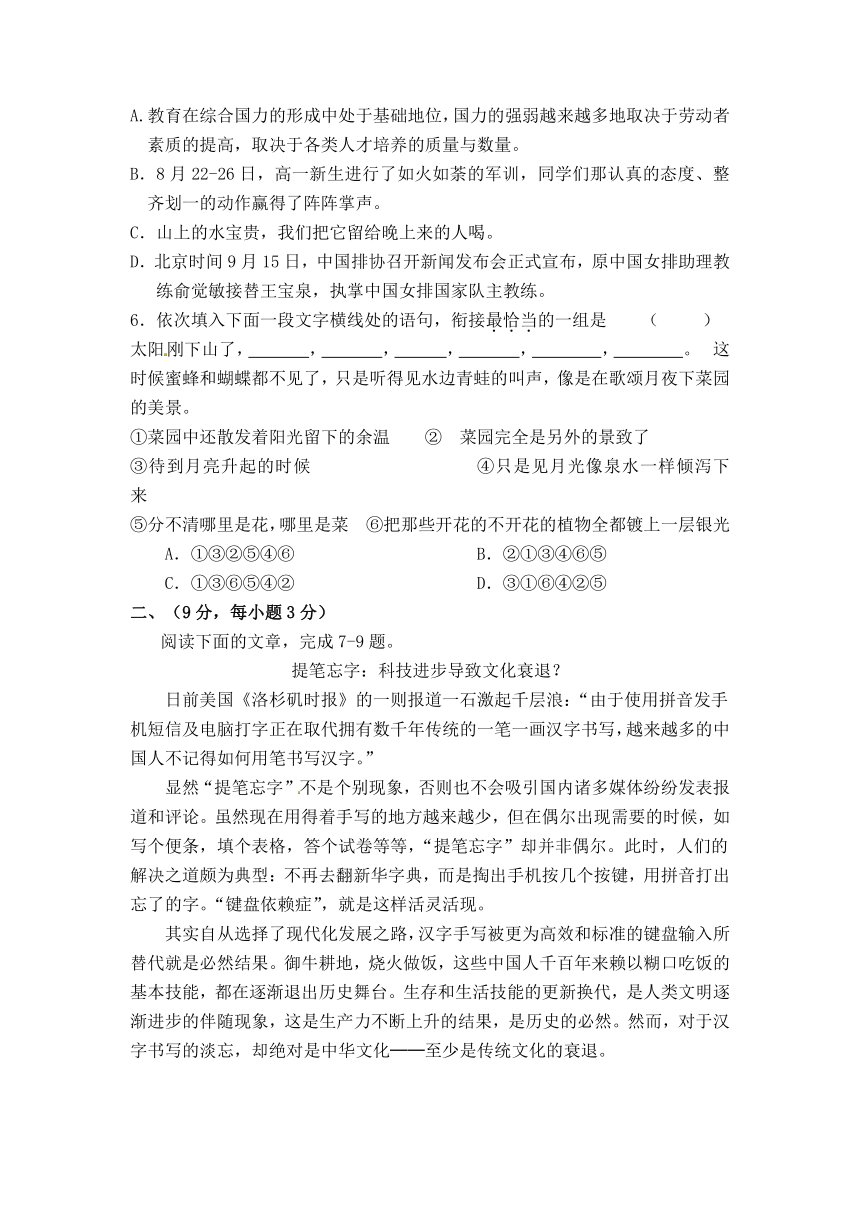

相对于其他生存和生活技能,汉字书写还担负着重要的文化传承作用,因为中国文化之精髓所在就寄托在汉字字形和书写汉字的手脑配合之中。这是汉字区别于其他字母类文字的地方,也是台湾地区力主要把繁体汉字申报为世界遗产的原因之一。倘若大部分中国人都不再会手书汉字,将是以汉字为基础的中国文化的重大缺失。作家王蒙曾言:“遗失了中国的传统文化之精髓与汉字原形,我们成了数典忘祖的新文盲。”

可是,避免成为“新文盲”的目标绝不是一纸政令或者法律法规所能达成的。今天的人们虽然偶尔还会发出“原来你写的一手好字啊”这样的惊叹,但基本上人们已经淡忘隽秀字体所带来的荣光。因为,写一手好字已经失去了当年的实际作用,比如找到更好的工作甚至找到更好的对象;因为,写一手好字并不能与现在的办公自动化“无缝衔接”,这是实用主义的选择。所以政府不能要求人们从高效低碳的无纸化自动办公环境中返回,也不可能要求人们在打字更高效的场合必须使用手写。就像曾经的清朝,每年的木兰秋闱可以保证八旗子弟不忘骑射,但是却并不能提升哪怕是保持军队战斗力。

所以,要想阻止“提笔忘字”现象的继续恶化,仅仅依靠感慨和呼吁或是一两条无法施行的法令是不够的,必须让能写一手好字重新成为实用追求,甚至让手书汉字不仅成为一项技能,更加成为一种普遍认同的美的享受──就如同现代社会节奏再快,也挡不住大家停下来喝杯茶的兴致。而我们知道,咖啡和可乐的入侵并没有让中国人遗忘飘荡千年的茶香。

也许,拿起笔享受书写,比将其看作宏图重任更加轻松,更加实际。

(选自《科技日报》,2011年1月17日)

7.下列对“提笔忘字”的相关叙述,不正确的一项是( )

A.“提笔忘字”反映的是越来越多的中国人不再一笔一划书写汉字,而是在使用手机或电脑时用拼音进行交流的现象。

B.“提笔忘字”时不去翻字典,而是拿出手机用拼音打出忘记的字,这种解决问题的办法,在人们生活中普遍存在。

C.“提笔忘字”如果成为在大部分中国人中都普遍存在的现象,将给以汉字为基础的中华文化带来一定程度的损失。

D.“提笔忘字”现象可以不再恶化,但必须让能够写一手好字重新成为实用追求,更加成为一种对美的享受。

8.下列对汉字书写的表述,不准确的一项是 ( )

A.汉字书写不仅是生存和生活技能,而且寄托着中国文化之精髓,担负着重要的文化传承作用。

B.如今写一手好字已不再令人惊叹,也失去了以此能够找到更好的工作和找更好的对象的功用。

C.无纸化自动办公比手写汉字更加高效,更低碳,所以政府不能要求人们在一切场合使用手写。

D.“提笔忘字”最实际解决方案是拿起笔来享受书写,正如中国人停下来喝茶,享受茶香一样。

下列表述与原文意思不符的一项是( )

A.美国媒体率先发现中国存在“提笔忘字”的现象,这一报道引起国内媒体的纷纷报道和评论。

B.用键盘输入替代汉字手写是现代化发展的必然,但淡忘了汉字书写却表现出传统文化的衰退。

C.台湾地区力主要把繁体汉字申报为世界遗产,其原因之一是汉字字形和书写汉字中寄托了中国文化精髓。

D.行政指令或法律无法避免出现“新文盲”,正如木兰秋闱无法提升哪怕是保持军队战斗力。

三、12分(每小题3分)

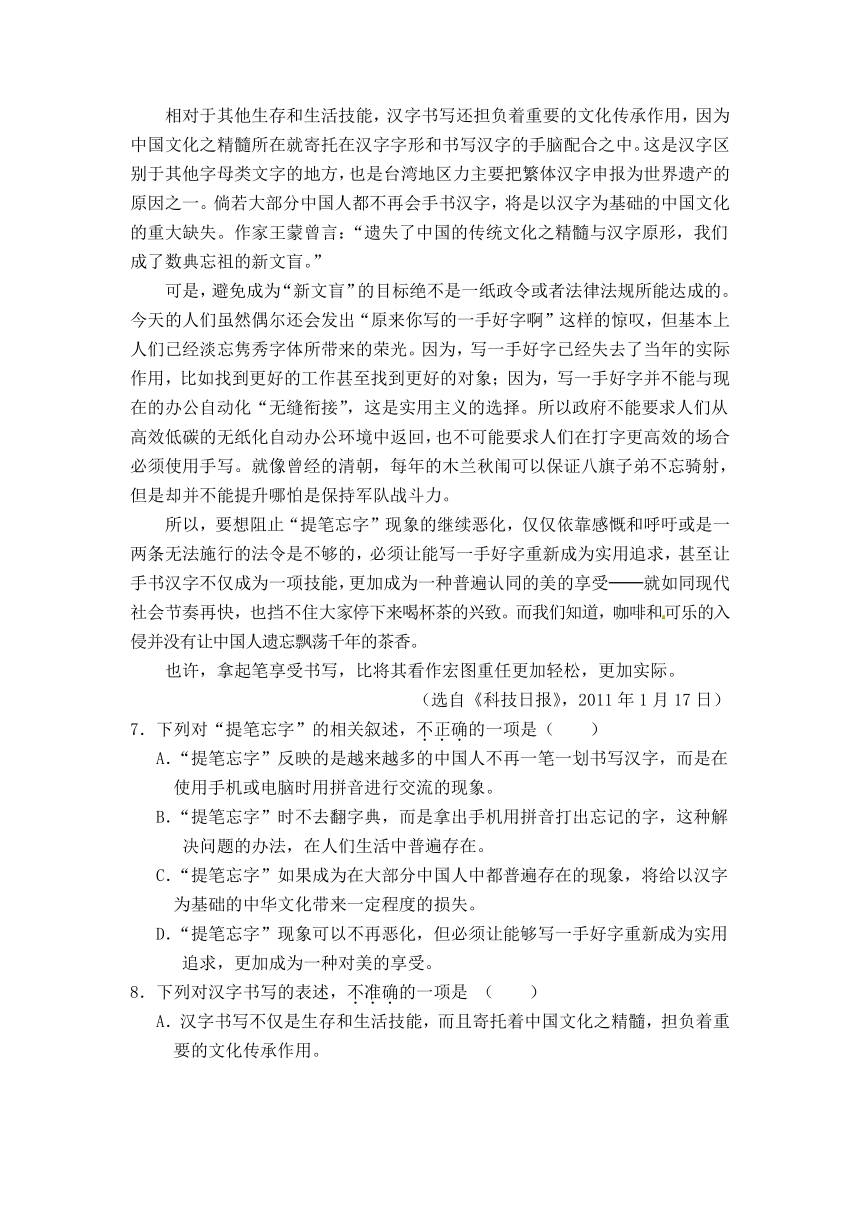

阅读下面文言文,完成9—12题。

淮阴侯韩信者,淮阴人也。始为布衣时,贫无行,不得推择为吏,又不能治生商贾。常从人寄食饮,人多厌之者。尝数从其下乡南昌亭长寄食,数月,亭长妻患之,乃晨炊蓐食。食时信往,不为具食。信亦知其意,怒,竟绝去。

信钓於城下,诸母漂,有一母见信饥,饭信,竟漂数十日。信喜,谓漂母曰:“吾必有以重报母。”母怒曰:“大丈夫不能自食,吾哀王孙而进食,岂望报乎!”

淮阴屠中少年有侮信者,曰:“若虽长大,好带刀剑,中情怯耳。”众辱之曰:“信能死,刺我;不能死,出我胯下。”于是信孰视之,俯出胯下,匍匐。一市人皆笑信,以为怯。

及项梁渡淮,信仗剑从之,居麾下,无所知名。项梁败,又属项羽,羽以为郎中。数以策干项羽,羽不用。汉王之入蜀,信亡楚归汉。坐法当斩。信曰:“上不欲就天下乎?何为斩壮士!”滕公奇其言,壮其貌,释而不斩。与语,大说之。言于上,上拜以为治粟都尉,上未之奇也。

信数与萧何语,何奇之。至南郑,何闻信亡,不及以闻,自追之。人有言上曰:“丞相何亡。”上大怒。居一二日,何来谒上。上且怒且喜,骂何曰;“若亡,何也?”何曰:“臣不敢亡也,臣追亡者。”上曰:“若所追者谁?”何曰:“韩信也。”上复骂曰:“诸将亡者以十数,公无所追;追信,诈也。”何曰:“诸将易得耳,至如信者,国士无双。王必欲长王汉中,无所事信;必欲争天下,非信无所与计事者。”王曰:“吾亦欲东耳,安能郁郁久居此乎?”何曰:“王计必欲东,能用信,信即留;不能用,信终亡耳。”王曰:“吾为公以为将。”何曰:“虽为将,信必不留。”王曰:“以为大将。”何曰:“幸甚!”至拜大将,乃韩信也,一军皆惊。 (节选自《史记 淮阴侯列传》)

10.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是 ( )

A.始为布衣时,贫无行 无行:没有品行

B.信亦知其意,怒,竟绝去 竟:终于

C.信往,不为具食 具食:吃饭的器具

D.坐法当斩 坐法:犯法判罪

11.下列各组句子中加点词的意义和用法相同的一组是 ( )

A.人多厌之者 ②臣之壮也,犹不如人

B.滕公奇其言,壮其貌 ②吾其还也

C.若虽长大,好带刀剑,中情怯耳 ②若入前为寿

D.至拜大将,乃韩信也,一军皆惊 ②乃令秦武阳为副

12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是 ( )

A.韩信初为布衣,家庭贫寒,生活无着,常常寄人篱下;但他却胸怀大志,忍辱负重,

努力习武,积极投军献策,最后终于成了一位杰出的军事家。

B.韩信起初在项羽军中做郎中,曾几次向项羽出谋献策,可是都没有被采纳,这就决定

了项羽必然失败的悲惨命运。

C.本文主要是描写韩信的才能。不过,这里更多采用侧面烘托,即通过其他人物的反映,表现了一个天才的军事家的形象。

D.文章也展现了汉高祖刘邦的雄才大略。他能够知人善任,采纳滕公和萧何的意见,拜韩信为大将,让他为自己打天下。

第II卷(共114分)

四、(28分)

13、把文言文阅读材料中画线的语句翻译成现代汉语。(12分)

①滕公奇其言,壮其貌,释而不斩。(4分)

②诸将亡者以十数,公无所追;追信,诈也(4分)

③。王必欲长王汉中,无所事信;必欲争天下,非信无所与计事者。(4分)

14.阅读下面的唐诗,回答后面的问题(8分)

暮过山村

贾 岛

数里闻寒水,山家少四邻。

怪禽啼旷野,落日恐行人。

初月未终岁,边烽不过秦。

萧条桑柘处,烟火渐相亲。

(1)首联是从哪些角度来描写景物的?表现了山村的什么特点?请作简要分析。(4分)

(2)简要分析诗人在尾联中所表达的情感。(4分)

15.古诗文默写。(5选4,每空1分,共8分)

(1)《左传》是我国第一部叙事详细的 (体例)历史著作,相传为春秋末年鲁国史官左丘明,依孔子修订的鲁史《 》的顺序所作。。

(2)毛泽东独立橘子洲头,看到壮丽的山河景色,不禁发出了

“ , ?”的一问。(毛泽东《沁园春 长沙》)

(3)在《雨巷》中,抒情主人公撑着油纸伞,独自彷徨在悠长寂寥的雨巷里,他希望遇到的是“ / ”。(戴望舒《雨巷》)

(4)寻梦?撑一支长篙, ,满载一船星辉, 。(徐志摩《再别康桥》)

(5)又前而为歌曰:“ , ”(《战国策·荆轲刺秦王》)

五.现代文阅读(21分)

阅读下面的文字,完成16—19题

回家的花朵

李雪峰

①四月的时候,星星点点的蒲公英便绽开了,它们像细碎的阳光,金黄在春天氤氲着丝丝缕缕乳白地气的田塍上,印满牛羊蹄印的纷乱村间小道两侧,甚至在山坳背阴处那些还没有融化的一片一片的残雪里,甚至村庄生满幽绿苔藓的墙基或台阶缝隙里,或者那些泥土斑驳墙头生满了蓬草的残墙败垣上。

②蒲公英开花了,它从草长莺飞的春天,绽开过长长的夏天,它那微小鹅黄的花盏,甚至金黄到秋天的深处,满山遍野的野菊染尽乡村山野的时候,还有三三两两的蒲公英开着呢,它们或瑟瑟地开在一个风霜落不到的岩石下,或开在一蓬枯白得如同旧白线的枯草蓬子里,像一簇簇微微燃烧的火苗。它们黄茸茸地亮着,泥土就还醒着,村庄就还醒着,鸟儿和虫子就还醒着,直到一场漫天漫地的鹅毛大雪之后,它们在白皑皑的雪层下沉睡了,泥土就也沉沉地睡去了,村庄以及世界上的一切也都沉沉睡去了。

③蒲公英是春天最早醒来的,它醒了,大地就醒了,村庄的春天就醒了,村庄新一轮的岁月就醒了。村庄的女人们在乍暖还寒的初春就早早把它们带进邻近的城市里,那时它们有的刚刚冒芽,有的刚刚鼓起三五个青豆般嫩嫩的蕾,有的刚刚绽开了黄茸茸的一两朵花。它们被摆放在城市拐角处的冰冷马路上,但更多的是被放在简陋的竹筐里,在村庄女人高一声低一声的胆怯叫卖声中,流浪在城市的喧嚣声或那一条条仄斜而沉寂的幽长小巷里。

④它们是到城市寻找它们的亲戚的。

⑤那些从乡村走进城市的人,那些在城市里生活了多年,但根须还没有从乡间泥土里全部拔出来的人,那些在市声里沉睡,但梦的脚趾还常常粘满泥土的人,他们都是蒲公英的亲戚,他们常常会买几小扎的蒲公英,把它晾干了冲茶,或把它冼净剁碎了掺杂着作为食物,败火祛毒,给身心重新赋予乡野的清爽之气和生活的自然气息。

⑥我也是蒲公英的一个亲戚,从120多里远的乡下老家到这小城里来生活,20余年了,从一个乡间的木讷青年,成了小城市井中的一个临近不惑的人。我也常常买三五扎蒲公英冲茶,或者剁碎了摊几张饼子吃。去年深秋时,我又买回了十几扎蒲公英,那是些十分新鲜的蒲公英,叶子虽然已经被霜蜇得有些灰黑了,但褐色的根茎却饱满丰盈,粘着些温漉漉的泥土,许多蒲公英已经鼓了些米粒大小的青蕾。我把它们淘洗干净,摊放在竹筛里静静地晾晒。有一个午后,我发现已经晾晒了几天的蒲公英,有几朵竟然又开花了,那金黄色的花朵,在根叶已经被晒得一片灰黑的竹筛里分外地耀眼,它们在秋天的阳光里闪着金黄的光泽,像一粒粒淡定的阳光,又像一粒粒金色的星星。

⑦又过了许多天,我发觉那些蒲公英已经彻底风干了,而许许多多的花蕾都已绽开过,花朵早谢了,然后成了一朵朵绒球,当晚风轻轻一吹,那些绒球便沸沸扬扬成一朵一朵的白絮飘起来,像一片片飞扬的微雪,从竹筛里飞扬到阳台上,然后飘过高高的楼顶,飞进了远远的天空里,随着一缕一缕的风飞走了。

⑧它们是要飞成天上的白云,是要随着那些流浪的云朵,飞回到遥远的乡间的田塍上、山坳里,是要迢迢地回到自己的乡野老家吗?

⑨花朵是植物的心灵,是一棵草或一棵树的灵魂,而蒲公英的灵魂已跟着一缕晚风或流云迢迢回到了它的老家去。来年,它们将又会在河畔、在山涧萌芽,展叶,开花,重新点燃自己的乡野或田园。而一个辗转离乡的人,一个为生计而漂泊游离了自己故园的人,他们什么时候能让自己的心灵回到自己的老家,什么时候能让自己的灵魂回到那生育和养育我们生命的那一片泥土上呢?

⑩灵魂是不会流落的,它已注定永远属于某一粒土。不管岁月多么的苍凉,不管脚步多么的遥远,不管回家的路是多么的漫长,不管生命是多么的沉重,它们都是一定要飞回去的,回到那一粒熟稔温热的泥土上,回到那一缕低低盘旋的炊烟里,回到那一条歪歪的田塍上,回到那一声苍老的召唤里…… (选自《散文百家》)

从全文看,作者用“回家的花朵”作标题,其意图是什么?(5分)

文章第二段对蒲公英的描写有什么特点?并作简要分析。(6分)

如何理解“它们是到城市寻找它们的亲戚的”这句话含义。(4分)

从文中看,作者把蒲公英作为情感的载体,试着探究作者为什么把它作为情感的载体?(6分)

(15分)

20.下列作品中人物最后都死了,他们在临死之前都想了些什么?请依据课文情节,为其中的一人设置一段临死前的心理独白,200字左右。(15分)

《荆轲刺秦王》中的荆轲 《鸿门宴》中的曹无伤

七、写作(50分)

21.阅读下面材料,按要求作文。

生活需要一颗感恩的心来创造,一颗感恩的心需要生活来滋养。感恩父母,你将不再辜负父母的期望;感恩社会,你会轻轻扶起跌倒在地的老人;感恩人生,你将笑对狂风暴雨,笑迎天边那一抹彩虹。让我们一起学会感恩,收获别样的人生!

请仔细回味生活中你认为值得感恩的事情,撷取其中感受最深的一幕,自拟题目,写一篇记叙文。

要求:①不能脱离材料主旨“感恩”;②要写出自己亲身的经历和感受,不得抄袭;③文章不少于700字;④卷面整洁,字迹清晰工整。

答案

一、1、C (A忸怩不安(ní)B漫溯(sù)D淬火(cuì) 瞋目(chēn))

D(A杀戮B衣衫褴褛C剑拔弩张)

A(第一组:“决定”能够表示句间的因果关系,与语境相吻合,而“确定”只能表示一个客观的动作行为,所以选“决定”。第二组:根据语意和语法可以确定,此空要与后面的“也”构成让步性假设关系的复句,所以选“即使”。第三组:词语运用的习惯搭配对象。因为前面出现的对象是“产业”,所以只能选“提升”。第四组:词语意义的侧重点。“息息相关”侧重表示对象之间的关系多而紧密。“休戚相关”侧重表示对象两者之间好与坏、利与弊紧紧相连。根据语境应该选息息相关。)

4、A(B“始作俑者”,俑,古代殉葬用的木制或陶制的俑人。开始制作俑的人。比喻首先做某件坏事的人。C孚:使人信服、信任、相信。在群众中享有威望,使大家信服。D莘莘学子,本身包含众多的意思,不能用来形容一个人;)

5、B(A两面对一面,“国力的强弱”与“取决于劳动者素质的提高”不搭配C歧义句(晚上来的)D搭配不当,“执掌”与“主教练”不搭配)

6. A(由“太阳刚下山了”可知①必为首句;然后写月光下菜园的景象,③交代月亮升起,②为菜园景象的总领句;再按照逻辑关系不难推出⑤④⑥的顺序)

二、7、A(并不是使用拼音进行交流,而是使用拼音输入法)

8、B(“已经不再令人惊叹”说得过于绝对)

9、A(文中没依据证明中国存在“提笔忘字”现象是美国媒体率先发现,而只是美国媒体率先报道出来,而国内媒体纷纷报道和评论的不是“美国媒体的报道”,而是“提笔忘字”现象)

三、10.C(准备饮食)

11.C(A代词;消独B代词;还是C你D竟然是;于是)

12.B(因果推断不当。)13.见译文。

文言文译文:

淮阴侯韩信,是淮阴人。当初为平民百姓时,贫穷,没有好品行,不能够被推选去做官,又不能做买卖维持生活,经常寄居在别人家吃闲饭,人们大多厌恶他。曾经多次前往下乡南昌亭亭长处吃闲饭,接连数月,亭长的妻子嫌恶 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网 )他,就提前做好早饭,端到内室床上去吃。开饭的时候,韩信去了,却不给他准备饭食。韩信也明白他们的用意。一怒之下,终于离去不再回来。

韩信在城下钓鱼,有几位老大娘漂洗涤丝棉,其中一位大娘看见韩信饿了,就拿出饭给韩信吃。几十天都如此,直到漂洗完毕。韩信很高兴,对那位大娘说:“我一定重重地报答老人家。”大娘生气地说:“大丈夫不能养活自己,我是可怜你这位公子才给你饭吃,难道是希望你报答吗?”

淮阴的屠户中有个年轻人侮辱韩信说:“你虽然长得高大,喜欢带刀佩剑,其实内心是很胆怯的。”并且当众侮辱韩信说:“你果真不怕死就用剑来刺我,怕死就从我的胯下钻过去。”于是韩信仔细地打量了他一番,低下身去,趴在地上,从他的胯下爬了过去。满街的人都笑话韩信,认为他胆小。

当项梁渡淮北上的时候,韩信带剑投奔了项梁,做了项梁的部下,没有什么名气。项梁被战败后,他又归属项羽,项羽任他为郎中。他曾多次向项羽献策,项羽都没有采用。汉王刘邦入蜀时,韩信又逃离楚军归附了汉王。后来他犯法当处斩刑。说:“汉王不是想统一天下吗?为什么要斩杀壮士呢?”滕公听了他的话后感到惊奇,又见他相貌非凡,于是就把他释放了。和他交谈了一番,很欣赏他。并把此事告诉了汉王,汉王任命他为治粟都尉,但并没有感到他有什么与众不同的地方。

韩信曾多次与萧何谈论事情,萧何很赏识他。在去南郑的途中,萧何听说韩信逃走以后,来不及向汉王报告就亲自去追赶韩信。有人向汉王说:“丞相萧何逃跑了。”汉王听了非常生气。隔了一两天,萧何来拜见汉王,汉王又生气又高兴,骂萧何说:“你为什么逃走?”萧何说:“我不敢逃走,我是去追逃跑的人。”汉王说:“你去追的是谁?”萧何回答说:“韩信。”汉王又骂道:“将领中已逃跑了数十个你都没有去追,追韩信,这是骗人。”萧何说:“那些将领容易得到,至于像韩信这样的人,是国家中独一无二的人才。大王如果只想长期称王于汉中,那就可以不用韩信,如果决心争夺天下,除了韩信就没有能与您共计大事的人了。”汉王说:“我也想向东扩展,怎么能忧愁苦闷地久居于此?” 萧何说:“如果大王决心向东扩展,能起用韩信,韩信就会留下来。如果不能起用韩信,韩信终归还是要逃走的。”汉王说:“我看在你的面子上就任命他为将领。”萧何说:“虽然你任命他为将领,但韩信仍然不会留下来。”汉王说:“那就任何他为大将。” 萧何说:“太好了。”于是汉王就要召见韩信任命他为大将军。等到任命大将军时,原来是韩信,全军都感到惊讶。

(1)听觉和视觉(1分)。诗人经过山村,数里之外就已遥闻潺潺流水之声;远远望去,隐约可见稀稀落落的山村人家(1分)。这样由听觉引出视觉,表现了山村宁静、凄凉的特点(2分)。(2)尾联通过描写山村中桑柘间缕缕的炊烟(2分),表现出了诗人喜悦欣慰之情(2分)。

四、16、①“回家的花朵”直接点明中心,文章结尾与之呼应,突出主旨。强调蒲公英的灵魂最终随着风与流云回到属于自己的乡野。(2分)

②委婉地表达了远离故乡的游子最终灵魂还是要回归故里,进而抒发对故园的眷念之情。(3分)

17、:①蒲公英花期长,有顽强旺盛的生命力。能从春、夏、秋,直至冬天大雪来临之前。

②突出蒲公英花开的形态、色泽和动感,视觉形象特别强烈。比如“瑟瑟地开在一个风霜落不到的岩石下”“像一簇簇微微燃烧的火苗”。“瑟瑟”用拟人化手法对蒲公英进行描写,突出它迎寒而开的颤抖情态,而“火苗”用比喻修辞描写蒲公英花开的动感。

③运用 “醒着”“沉睡”拟人化手法,赋予蒲公英以人的神态,写出了蒲公英和季节的紧密关系。

带有“乡野的清爽之气和生活的自然气息”的蒲公英被女人们带进邻近的城市里,被那些脚趾还沾满泥土的城里人买走冲茶或作为食物,从中感受乡野气息与故园之情。(意思对即可)

19、①蒲公英不苛求生存条件,具有顽强生命力。人生不管岁月多么的苍凉,不管脚步多么的遥远,不管生命是多么的沉重都应顽强的面对。

②蒲公英不管飞离乡野多远,它的灵魂最终还是要随着一缕晚风或流云迢迢回到那一粒熟稔温热的泥土上,远离故乡的游子最终灵魂还是要回归故里。

2011.10.20

命题人:李雯(小) 审题人:敖九林 考试时间:150分钟

第Ⅰ卷 (选择题共36分)

一、(18分,每小题3分)

1.下列各组词语中,加点字的注音全部正确的一组是( )

A.彳亍(chì chù) 颓圮(tuí p ) 火钵(bō) 忸怩不安(nì)

B. 阙秦(quē) 绯红(fēi) 漫溯(shuò) 目眦(zì)尽裂

C. 叱(chì)骂 创伤(chuāng) 寥廓(liáo) 按剑而跽(jì)

D. 淬火(zú) 瞋目(zhēn) 青荇(xìng) 酩酊大醉(d ng)

2.下列词语中没有错别字的一项是( )

A.杀戳 扼腕而叹 函封之 刎颈之交 B.骨髓 头晕目眩 血濡缕 衣衫篮缕

C.变徵 不敢忤视 风萧萧 剑拔驽张 D.箕踞 切齿拊心 仓猝间 满目疮痍

3.下面语段横线处应填入的词语,最恰当的一组是( )

我们都知道,现在“种花”已经不能仅凭劳动力和气候来________收益了。如果没有优良的花卉品种、先进的栽培技术、专业规模和品牌,________有再好的气候和再廉价的劳动力,也无法带来产业的快速________,因而要获得更大的产业效益,则与科技进步、资金投入________。

A.决定 即使 提升 息息相关

B.决定 虽然 提高 休戚相关

C.确定 即使 提升 休戚相关

D.确定 虽然 提高 息息相关

4.下列词语中加点成语使用恰当的一项是 ( )

A.一项社会调查显示,如果丈夫的收入低于妻子,一部分男性难免自惭形秽,甚至无端地对自己进行心理折磨。

B.这次选举,本来他是最有希望的,但由于他近来的所作所为深孚众望,结果落选了。

C.虽然面临的困难和不利因素很多,但是,作为这项改革实验的始作俑者,我们有信心也有能力把这项工作进行下去,并且做得越来越好。

D.邓小平同志的精辟科学论断,使这位经历了思想波折的莘莘学子终于找到了前进的方向。

5、下列各句中没有语病的一句是( )

A.教育在综合国力的形成中处于基础地位,国力的强弱越来越多地取决于劳动者素质的提高,取决于各类人才培养的质量与数量。

B.8月22-26日,高一新生进行了如火如荼的军训,同学们那认真的态度、整齐划一的动作赢得了阵阵掌声。

C.山上的水宝贵,我们把它留给晚上来的人喝。

D.北京时间9月15日,中国排协召开新闻发布会正式宣布,原中国女排助理教练俞觉敏接替王宝泉,执掌中国女排国家队主教练。

依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是 ( )

太阳刚下山了, , , , , , 。 这时候蜜蜂和蝴蝶都不见了,只是听得见水边青蛙的叫声,像是在歌颂月夜下菜园的美景。

①菜园中还散发着阳光留下的余温 ② 菜园完全是另外的景致了

③待到月亮升起的时候 ④只是见月光像泉水一样倾泻下来

⑤分不清哪里是花,哪里是菜 ⑥把那些开花的不开花的植物全都镀上一层银光

A.①③②⑤④⑥ B.②①③④⑥⑤

C.①③⑥⑤④② D.③①⑥④②⑤

二、(9分,每小题3分)

阅读下面的文章,完成7-9题。

提笔忘字:科技进步导致文化衰退?

日前美国《洛杉矶时报》的一则报道一石激起千层浪:“由于使用拼音发手机短信及电脑打字正在取代拥有数千年传统的一笔一画汉字书写,越来越多的中国人不记得如何用笔书写汉字。”

显然“提笔忘字”不是个别现象,否则也不会吸引国内诸多媒体纷纷发表报道和评论。虽然现在用得着手写的地方越来越少,但在偶尔出现需要的时候,如写个便条,填个表格,答个试卷等等,“提笔忘字”却并非偶尔。此时,人们的解决之道颇为典型:不再去翻新华字典,而是掏出手机按几个按键,用拼音打出忘了的字。“键盘依赖症”,就是这样活灵活现。

其实自从选择了现代化发展之路,汉字手写被更为高效和标准的键盘输入所替代就是必然结果。御牛耕地,烧火做饭,这些中国人千百年来赖以糊口吃饭的基本技能,都在逐渐退出历史舞台。生存和生活技能的更新换代,是人类文明逐渐进步的伴随现象,这是生产力不断上升的结果,是历史的必然。然而,对于汉字书写的淡忘,却绝对是中华文化──至少是传统文化的衰退。

相对于其他生存和生活技能,汉字书写还担负着重要的文化传承作用,因为中国文化之精髓所在就寄托在汉字字形和书写汉字的手脑配合之中。这是汉字区别于其他字母类文字的地方,也是台湾地区力主要把繁体汉字申报为世界遗产的原因之一。倘若大部分中国人都不再会手书汉字,将是以汉字为基础的中国文化的重大缺失。作家王蒙曾言:“遗失了中国的传统文化之精髓与汉字原形,我们成了数典忘祖的新文盲。”

可是,避免成为“新文盲”的目标绝不是一纸政令或者法律法规所能达成的。今天的人们虽然偶尔还会发出“原来你写的一手好字啊”这样的惊叹,但基本上人们已经淡忘隽秀字体所带来的荣光。因为,写一手好字已经失去了当年的实际作用,比如找到更好的工作甚至找到更好的对象;因为,写一手好字并不能与现在的办公自动化“无缝衔接”,这是实用主义的选择。所以政府不能要求人们从高效低碳的无纸化自动办公环境中返回,也不可能要求人们在打字更高效的场合必须使用手写。就像曾经的清朝,每年的木兰秋闱可以保证八旗子弟不忘骑射,但是却并不能提升哪怕是保持军队战斗力。

所以,要想阻止“提笔忘字”现象的继续恶化,仅仅依靠感慨和呼吁或是一两条无法施行的法令是不够的,必须让能写一手好字重新成为实用追求,甚至让手书汉字不仅成为一项技能,更加成为一种普遍认同的美的享受──就如同现代社会节奏再快,也挡不住大家停下来喝杯茶的兴致。而我们知道,咖啡和可乐的入侵并没有让中国人遗忘飘荡千年的茶香。

也许,拿起笔享受书写,比将其看作宏图重任更加轻松,更加实际。

(选自《科技日报》,2011年1月17日)

7.下列对“提笔忘字”的相关叙述,不正确的一项是( )

A.“提笔忘字”反映的是越来越多的中国人不再一笔一划书写汉字,而是在使用手机或电脑时用拼音进行交流的现象。

B.“提笔忘字”时不去翻字典,而是拿出手机用拼音打出忘记的字,这种解决问题的办法,在人们生活中普遍存在。

C.“提笔忘字”如果成为在大部分中国人中都普遍存在的现象,将给以汉字为基础的中华文化带来一定程度的损失。

D.“提笔忘字”现象可以不再恶化,但必须让能够写一手好字重新成为实用追求,更加成为一种对美的享受。

8.下列对汉字书写的表述,不准确的一项是 ( )

A.汉字书写不仅是生存和生活技能,而且寄托着中国文化之精髓,担负着重要的文化传承作用。

B.如今写一手好字已不再令人惊叹,也失去了以此能够找到更好的工作和找更好的对象的功用。

C.无纸化自动办公比手写汉字更加高效,更低碳,所以政府不能要求人们在一切场合使用手写。

D.“提笔忘字”最实际解决方案是拿起笔来享受书写,正如中国人停下来喝茶,享受茶香一样。

下列表述与原文意思不符的一项是( )

A.美国媒体率先发现中国存在“提笔忘字”的现象,这一报道引起国内媒体的纷纷报道和评论。

B.用键盘输入替代汉字手写是现代化发展的必然,但淡忘了汉字书写却表现出传统文化的衰退。

C.台湾地区力主要把繁体汉字申报为世界遗产,其原因之一是汉字字形和书写汉字中寄托了中国文化精髓。

D.行政指令或法律无法避免出现“新文盲”,正如木兰秋闱无法提升哪怕是保持军队战斗力。

三、12分(每小题3分)

阅读下面文言文,完成9—12题。

淮阴侯韩信者,淮阴人也。始为布衣时,贫无行,不得推择为吏,又不能治生商贾。常从人寄食饮,人多厌之者。尝数从其下乡南昌亭长寄食,数月,亭长妻患之,乃晨炊蓐食。食时信往,不为具食。信亦知其意,怒,竟绝去。

信钓於城下,诸母漂,有一母见信饥,饭信,竟漂数十日。信喜,谓漂母曰:“吾必有以重报母。”母怒曰:“大丈夫不能自食,吾哀王孙而进食,岂望报乎!”

淮阴屠中少年有侮信者,曰:“若虽长大,好带刀剑,中情怯耳。”众辱之曰:“信能死,刺我;不能死,出我胯下。”于是信孰视之,俯出胯下,匍匐。一市人皆笑信,以为怯。

及项梁渡淮,信仗剑从之,居麾下,无所知名。项梁败,又属项羽,羽以为郎中。数以策干项羽,羽不用。汉王之入蜀,信亡楚归汉。坐法当斩。信曰:“上不欲就天下乎?何为斩壮士!”滕公奇其言,壮其貌,释而不斩。与语,大说之。言于上,上拜以为治粟都尉,上未之奇也。

信数与萧何语,何奇之。至南郑,何闻信亡,不及以闻,自追之。人有言上曰:“丞相何亡。”上大怒。居一二日,何来谒上。上且怒且喜,骂何曰;“若亡,何也?”何曰:“臣不敢亡也,臣追亡者。”上曰:“若所追者谁?”何曰:“韩信也。”上复骂曰:“诸将亡者以十数,公无所追;追信,诈也。”何曰:“诸将易得耳,至如信者,国士无双。王必欲长王汉中,无所事信;必欲争天下,非信无所与计事者。”王曰:“吾亦欲东耳,安能郁郁久居此乎?”何曰:“王计必欲东,能用信,信即留;不能用,信终亡耳。”王曰:“吾为公以为将。”何曰:“虽为将,信必不留。”王曰:“以为大将。”何曰:“幸甚!”至拜大将,乃韩信也,一军皆惊。 (节选自《史记 淮阴侯列传》)

10.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是 ( )

A.始为布衣时,贫无行 无行:没有品行

B.信亦知其意,怒,竟绝去 竟:终于

C.信往,不为具食 具食:吃饭的器具

D.坐法当斩 坐法:犯法判罪

11.下列各组句子中加点词的意义和用法相同的一组是 ( )

A.人多厌之者 ②臣之壮也,犹不如人

B.滕公奇其言,壮其貌 ②吾其还也

C.若虽长大,好带刀剑,中情怯耳 ②若入前为寿

D.至拜大将,乃韩信也,一军皆惊 ②乃令秦武阳为副

12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是 ( )

A.韩信初为布衣,家庭贫寒,生活无着,常常寄人篱下;但他却胸怀大志,忍辱负重,

努力习武,积极投军献策,最后终于成了一位杰出的军事家。

B.韩信起初在项羽军中做郎中,曾几次向项羽出谋献策,可是都没有被采纳,这就决定

了项羽必然失败的悲惨命运。

C.本文主要是描写韩信的才能。不过,这里更多采用侧面烘托,即通过其他人物的反映,表现了一个天才的军事家的形象。

D.文章也展现了汉高祖刘邦的雄才大略。他能够知人善任,采纳滕公和萧何的意见,拜韩信为大将,让他为自己打天下。

第II卷(共114分)

四、(28分)

13、把文言文阅读材料中画线的语句翻译成现代汉语。(12分)

①滕公奇其言,壮其貌,释而不斩。(4分)

②诸将亡者以十数,公无所追;追信,诈也(4分)

③。王必欲长王汉中,无所事信;必欲争天下,非信无所与计事者。(4分)

14.阅读下面的唐诗,回答后面的问题(8分)

暮过山村

贾 岛

数里闻寒水,山家少四邻。

怪禽啼旷野,落日恐行人。

初月未终岁,边烽不过秦。

萧条桑柘处,烟火渐相亲。

(1)首联是从哪些角度来描写景物的?表现了山村的什么特点?请作简要分析。(4分)

(2)简要分析诗人在尾联中所表达的情感。(4分)

15.古诗文默写。(5选4,每空1分,共8分)

(1)《左传》是我国第一部叙事详细的 (体例)历史著作,相传为春秋末年鲁国史官左丘明,依孔子修订的鲁史《 》的顺序所作。。

(2)毛泽东独立橘子洲头,看到壮丽的山河景色,不禁发出了

“ , ?”的一问。(毛泽东《沁园春 长沙》)

(3)在《雨巷》中,抒情主人公撑着油纸伞,独自彷徨在悠长寂寥的雨巷里,他希望遇到的是“ / ”。(戴望舒《雨巷》)

(4)寻梦?撑一支长篙, ,满载一船星辉, 。(徐志摩《再别康桥》)

(5)又前而为歌曰:“ , ”(《战国策·荆轲刺秦王》)

五.现代文阅读(21分)

阅读下面的文字,完成16—19题

回家的花朵

李雪峰

①四月的时候,星星点点的蒲公英便绽开了,它们像细碎的阳光,金黄在春天氤氲着丝丝缕缕乳白地气的田塍上,印满牛羊蹄印的纷乱村间小道两侧,甚至在山坳背阴处那些还没有融化的一片一片的残雪里,甚至村庄生满幽绿苔藓的墙基或台阶缝隙里,或者那些泥土斑驳墙头生满了蓬草的残墙败垣上。

②蒲公英开花了,它从草长莺飞的春天,绽开过长长的夏天,它那微小鹅黄的花盏,甚至金黄到秋天的深处,满山遍野的野菊染尽乡村山野的时候,还有三三两两的蒲公英开着呢,它们或瑟瑟地开在一个风霜落不到的岩石下,或开在一蓬枯白得如同旧白线的枯草蓬子里,像一簇簇微微燃烧的火苗。它们黄茸茸地亮着,泥土就还醒着,村庄就还醒着,鸟儿和虫子就还醒着,直到一场漫天漫地的鹅毛大雪之后,它们在白皑皑的雪层下沉睡了,泥土就也沉沉地睡去了,村庄以及世界上的一切也都沉沉睡去了。

③蒲公英是春天最早醒来的,它醒了,大地就醒了,村庄的春天就醒了,村庄新一轮的岁月就醒了。村庄的女人们在乍暖还寒的初春就早早把它们带进邻近的城市里,那时它们有的刚刚冒芽,有的刚刚鼓起三五个青豆般嫩嫩的蕾,有的刚刚绽开了黄茸茸的一两朵花。它们被摆放在城市拐角处的冰冷马路上,但更多的是被放在简陋的竹筐里,在村庄女人高一声低一声的胆怯叫卖声中,流浪在城市的喧嚣声或那一条条仄斜而沉寂的幽长小巷里。

④它们是到城市寻找它们的亲戚的。

⑤那些从乡村走进城市的人,那些在城市里生活了多年,但根须还没有从乡间泥土里全部拔出来的人,那些在市声里沉睡,但梦的脚趾还常常粘满泥土的人,他们都是蒲公英的亲戚,他们常常会买几小扎的蒲公英,把它晾干了冲茶,或把它冼净剁碎了掺杂着作为食物,败火祛毒,给身心重新赋予乡野的清爽之气和生活的自然气息。

⑥我也是蒲公英的一个亲戚,从120多里远的乡下老家到这小城里来生活,20余年了,从一个乡间的木讷青年,成了小城市井中的一个临近不惑的人。我也常常买三五扎蒲公英冲茶,或者剁碎了摊几张饼子吃。去年深秋时,我又买回了十几扎蒲公英,那是些十分新鲜的蒲公英,叶子虽然已经被霜蜇得有些灰黑了,但褐色的根茎却饱满丰盈,粘着些温漉漉的泥土,许多蒲公英已经鼓了些米粒大小的青蕾。我把它们淘洗干净,摊放在竹筛里静静地晾晒。有一个午后,我发现已经晾晒了几天的蒲公英,有几朵竟然又开花了,那金黄色的花朵,在根叶已经被晒得一片灰黑的竹筛里分外地耀眼,它们在秋天的阳光里闪着金黄的光泽,像一粒粒淡定的阳光,又像一粒粒金色的星星。

⑦又过了许多天,我发觉那些蒲公英已经彻底风干了,而许许多多的花蕾都已绽开过,花朵早谢了,然后成了一朵朵绒球,当晚风轻轻一吹,那些绒球便沸沸扬扬成一朵一朵的白絮飘起来,像一片片飞扬的微雪,从竹筛里飞扬到阳台上,然后飘过高高的楼顶,飞进了远远的天空里,随着一缕一缕的风飞走了。

⑧它们是要飞成天上的白云,是要随着那些流浪的云朵,飞回到遥远的乡间的田塍上、山坳里,是要迢迢地回到自己的乡野老家吗?

⑨花朵是植物的心灵,是一棵草或一棵树的灵魂,而蒲公英的灵魂已跟着一缕晚风或流云迢迢回到了它的老家去。来年,它们将又会在河畔、在山涧萌芽,展叶,开花,重新点燃自己的乡野或田园。而一个辗转离乡的人,一个为生计而漂泊游离了自己故园的人,他们什么时候能让自己的心灵回到自己的老家,什么时候能让自己的灵魂回到那生育和养育我们生命的那一片泥土上呢?

⑩灵魂是不会流落的,它已注定永远属于某一粒土。不管岁月多么的苍凉,不管脚步多么的遥远,不管回家的路是多么的漫长,不管生命是多么的沉重,它们都是一定要飞回去的,回到那一粒熟稔温热的泥土上,回到那一缕低低盘旋的炊烟里,回到那一条歪歪的田塍上,回到那一声苍老的召唤里…… (选自《散文百家》)

从全文看,作者用“回家的花朵”作标题,其意图是什么?(5分)

文章第二段对蒲公英的描写有什么特点?并作简要分析。(6分)

如何理解“它们是到城市寻找它们的亲戚的”这句话含义。(4分)

从文中看,作者把蒲公英作为情感的载体,试着探究作者为什么把它作为情感的载体?(6分)

(15分)

20.下列作品中人物最后都死了,他们在临死之前都想了些什么?请依据课文情节,为其中的一人设置一段临死前的心理独白,200字左右。(15分)

《荆轲刺秦王》中的荆轲 《鸿门宴》中的曹无伤

七、写作(50分)

21.阅读下面材料,按要求作文。

生活需要一颗感恩的心来创造,一颗感恩的心需要生活来滋养。感恩父母,你将不再辜负父母的期望;感恩社会,你会轻轻扶起跌倒在地的老人;感恩人生,你将笑对狂风暴雨,笑迎天边那一抹彩虹。让我们一起学会感恩,收获别样的人生!

请仔细回味生活中你认为值得感恩的事情,撷取其中感受最深的一幕,自拟题目,写一篇记叙文。

要求:①不能脱离材料主旨“感恩”;②要写出自己亲身的经历和感受,不得抄袭;③文章不少于700字;④卷面整洁,字迹清晰工整。

答案

一、1、C (A忸怩不安(ní)B漫溯(sù)D淬火(cuì) 瞋目(chēn))

D(A杀戮B衣衫褴褛C剑拔弩张)

A(第一组:“决定”能够表示句间的因果关系,与语境相吻合,而“确定”只能表示一个客观的动作行为,所以选“决定”。第二组:根据语意和语法可以确定,此空要与后面的“也”构成让步性假设关系的复句,所以选“即使”。第三组:词语运用的习惯搭配对象。因为前面出现的对象是“产业”,所以只能选“提升”。第四组:词语意义的侧重点。“息息相关”侧重表示对象之间的关系多而紧密。“休戚相关”侧重表示对象两者之间好与坏、利与弊紧紧相连。根据语境应该选息息相关。)

4、A(B“始作俑者”,俑,古代殉葬用的木制或陶制的俑人。开始制作俑的人。比喻首先做某件坏事的人。C孚:使人信服、信任、相信。在群众中享有威望,使大家信服。D莘莘学子,本身包含众多的意思,不能用来形容一个人;)

5、B(A两面对一面,“国力的强弱”与“取决于劳动者素质的提高”不搭配C歧义句(晚上来的)D搭配不当,“执掌”与“主教练”不搭配)

6. A(由“太阳刚下山了”可知①必为首句;然后写月光下菜园的景象,③交代月亮升起,②为菜园景象的总领句;再按照逻辑关系不难推出⑤④⑥的顺序)

二、7、A(并不是使用拼音进行交流,而是使用拼音输入法)

8、B(“已经不再令人惊叹”说得过于绝对)

9、A(文中没依据证明中国存在“提笔忘字”现象是美国媒体率先发现,而只是美国媒体率先报道出来,而国内媒体纷纷报道和评论的不是“美国媒体的报道”,而是“提笔忘字”现象)

三、10.C(准备饮食)

11.C(A代词;消独B代词;还是C你D竟然是;于是)

12.B(因果推断不当。)13.见译文。

文言文译文:

淮阴侯韩信,是淮阴人。当初为平民百姓时,贫穷,没有好品行,不能够被推选去做官,又不能做买卖维持生活,经常寄居在别人家吃闲饭,人们大多厌恶他。曾经多次前往下乡南昌亭亭长处吃闲饭,接连数月,亭长的妻子嫌恶 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网 )他,就提前做好早饭,端到内室床上去吃。开饭的时候,韩信去了,却不给他准备饭食。韩信也明白他们的用意。一怒之下,终于离去不再回来。

韩信在城下钓鱼,有几位老大娘漂洗涤丝棉,其中一位大娘看见韩信饿了,就拿出饭给韩信吃。几十天都如此,直到漂洗完毕。韩信很高兴,对那位大娘说:“我一定重重地报答老人家。”大娘生气地说:“大丈夫不能养活自己,我是可怜你这位公子才给你饭吃,难道是希望你报答吗?”

淮阴的屠户中有个年轻人侮辱韩信说:“你虽然长得高大,喜欢带刀佩剑,其实内心是很胆怯的。”并且当众侮辱韩信说:“你果真不怕死就用剑来刺我,怕死就从我的胯下钻过去。”于是韩信仔细地打量了他一番,低下身去,趴在地上,从他的胯下爬了过去。满街的人都笑话韩信,认为他胆小。

当项梁渡淮北上的时候,韩信带剑投奔了项梁,做了项梁的部下,没有什么名气。项梁被战败后,他又归属项羽,项羽任他为郎中。他曾多次向项羽献策,项羽都没有采用。汉王刘邦入蜀时,韩信又逃离楚军归附了汉王。后来他犯法当处斩刑。说:“汉王不是想统一天下吗?为什么要斩杀壮士呢?”滕公听了他的话后感到惊奇,又见他相貌非凡,于是就把他释放了。和他交谈了一番,很欣赏他。并把此事告诉了汉王,汉王任命他为治粟都尉,但并没有感到他有什么与众不同的地方。

韩信曾多次与萧何谈论事情,萧何很赏识他。在去南郑的途中,萧何听说韩信逃走以后,来不及向汉王报告就亲自去追赶韩信。有人向汉王说:“丞相萧何逃跑了。”汉王听了非常生气。隔了一两天,萧何来拜见汉王,汉王又生气又高兴,骂萧何说:“你为什么逃走?”萧何说:“我不敢逃走,我是去追逃跑的人。”汉王说:“你去追的是谁?”萧何回答说:“韩信。”汉王又骂道:“将领中已逃跑了数十个你都没有去追,追韩信,这是骗人。”萧何说:“那些将领容易得到,至于像韩信这样的人,是国家中独一无二的人才。大王如果只想长期称王于汉中,那就可以不用韩信,如果决心争夺天下,除了韩信就没有能与您共计大事的人了。”汉王说:“我也想向东扩展,怎么能忧愁苦闷地久居于此?” 萧何说:“如果大王决心向东扩展,能起用韩信,韩信就会留下来。如果不能起用韩信,韩信终归还是要逃走的。”汉王说:“我看在你的面子上就任命他为将领。”萧何说:“虽然你任命他为将领,但韩信仍然不会留下来。”汉王说:“那就任何他为大将。” 萧何说:“太好了。”于是汉王就要召见韩信任命他为大将军。等到任命大将军时,原来是韩信,全军都感到惊讶。

(1)听觉和视觉(1分)。诗人经过山村,数里之外就已遥闻潺潺流水之声;远远望去,隐约可见稀稀落落的山村人家(1分)。这样由听觉引出视觉,表现了山村宁静、凄凉的特点(2分)。(2)尾联通过描写山村中桑柘间缕缕的炊烟(2分),表现出了诗人喜悦欣慰之情(2分)。

四、16、①“回家的花朵”直接点明中心,文章结尾与之呼应,突出主旨。强调蒲公英的灵魂最终随着风与流云回到属于自己的乡野。(2分)

②委婉地表达了远离故乡的游子最终灵魂还是要回归故里,进而抒发对故园的眷念之情。(3分)

17、:①蒲公英花期长,有顽强旺盛的生命力。能从春、夏、秋,直至冬天大雪来临之前。

②突出蒲公英花开的形态、色泽和动感,视觉形象特别强烈。比如“瑟瑟地开在一个风霜落不到的岩石下”“像一簇簇微微燃烧的火苗”。“瑟瑟”用拟人化手法对蒲公英进行描写,突出它迎寒而开的颤抖情态,而“火苗”用比喻修辞描写蒲公英花开的动感。

③运用 “醒着”“沉睡”拟人化手法,赋予蒲公英以人的神态,写出了蒲公英和季节的紧密关系。

带有“乡野的清爽之气和生活的自然气息”的蒲公英被女人们带进邻近的城市里,被那些脚趾还沾满泥土的城里人买走冲茶或作为食物,从中感受乡野气息与故园之情。(意思对即可)

19、①蒲公英不苛求生存条件,具有顽强生命力。人生不管岁月多么的苍凉,不管脚步多么的遥远,不管生命是多么的沉重都应顽强的面对。

②蒲公英不管飞离乡野多远,它的灵魂最终还是要随着一缕晚风或流云迢迢回到那一粒熟稔温热的泥土上,远离故乡的游子最终灵魂还是要回归故里。

同课章节目录