人教部编版历史七年级上册第19课 北魏政治和北方民族大交融 课件(38张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教部编版历史七年级上册第19课 北魏政治和北方民族大交融 课件(38张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 5.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-12-09 11:58:25 | ||

图片预览

文档简介

第四单元

三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

前221年

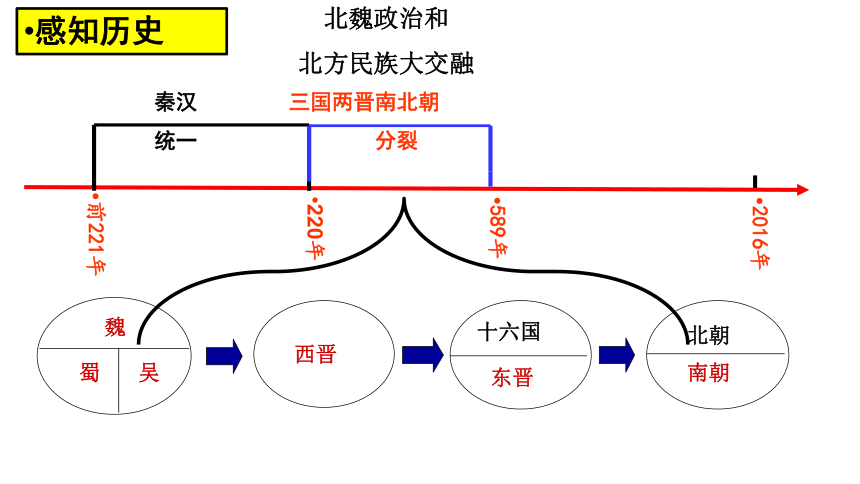

感知历史

220年

2016年

589年

三国两晋南北朝

分裂

秦汉

统一

魏

蜀

吴

西晋

十六国

东晋

北朝

南朝

北魏政治和

北方民族大交融

学习目标

导入新课

1.使学生了解淝水之战、北魏孝文帝改革及北方地区民族交融的史实。

2.掌握改革带来的影响及历史意义。

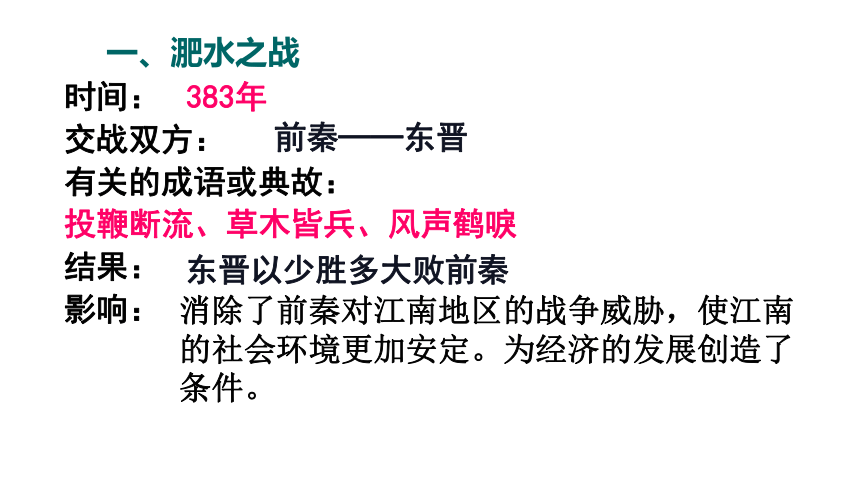

时间:

交战双方:

有关的成语或典故:

结果:

影响:

消除了前秦对江南地区的战争威胁,使江南的社会环境更加安定。为经济的发展创造了条件。

383年

前秦──东晋

投鞭断流、草木皆兵、风声鹤唳

东晋以少胜多大败前秦

一、淝水之战

想一想

淝水之战前,苻坚踌躇满志,拥兵80万,而东晋仅8万,这十比一的兵力,应该是一边倒,但前秦却兵败如山倒,没能统一江南,这是为什么呢?

决定战争胜负的关键并不在于兵力的多寡,而在于人心的向背、战术的得当等等。

讲授新课

淝水之战同在此以前历史上哪几次战争相似?

巨鹿之战、官渡之战、赤壁之战

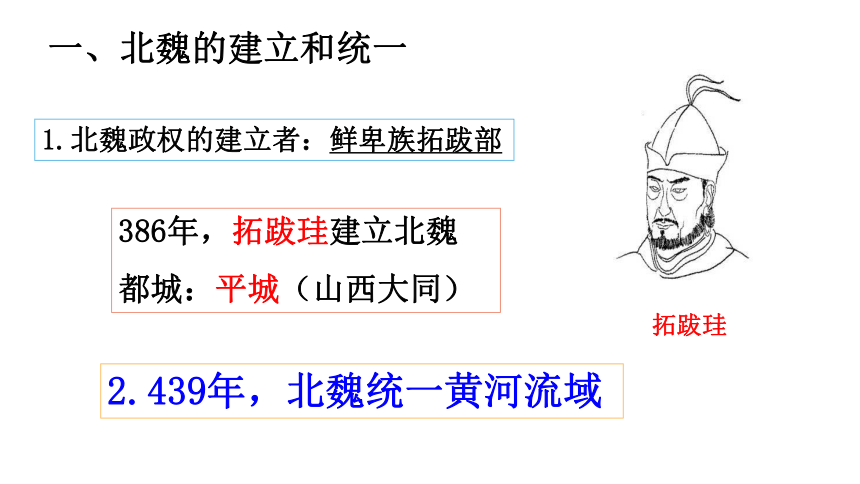

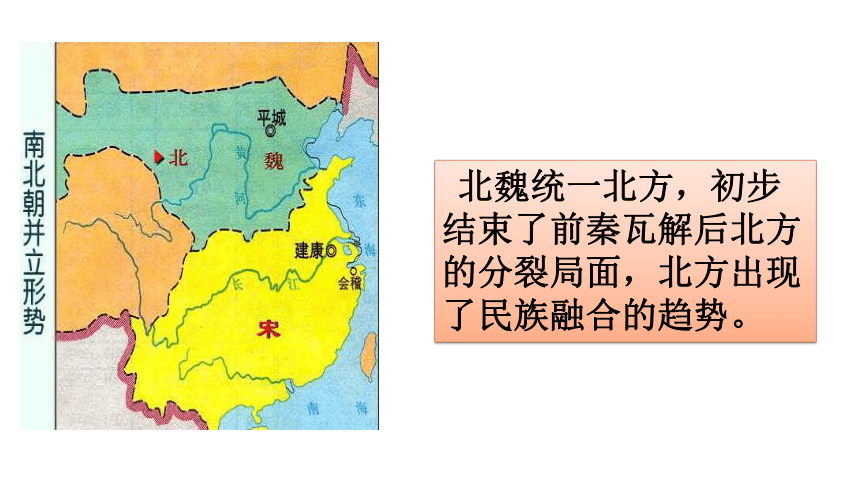

一、北魏的建立和统一

1.北魏政权的建立者:鲜卑族拓跋部

386年,拓跋珪建立北魏

都城:平城(山西大同)

2.439年,北魏统一黄河流域

拓跋珪

北魏统一北方,初步结束了前秦瓦解后北方的分裂局面,北方出现了民族融合的趋势。

原名拓拔宏,改姓氏后为元宏,他四岁继皇位,是北魏王朝的第6个皇帝,继位19年时,祖母冯太后去世,开始真正掌握政权。孝文帝自幼在冯太后的教养下,深受汉文化的影响。

二、孝文帝改革

人物简介

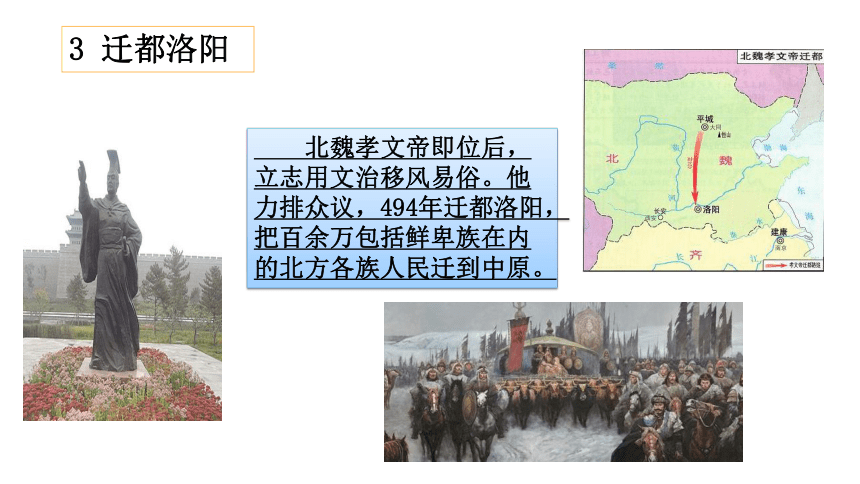

3 迁都洛阳

北魏孝文帝即位后,立志用文治移风易俗。他力排众议,494年迁都洛阳,把百余万包括鲜卑族在内的北方各族人民迁到中原。

洛阳

平城

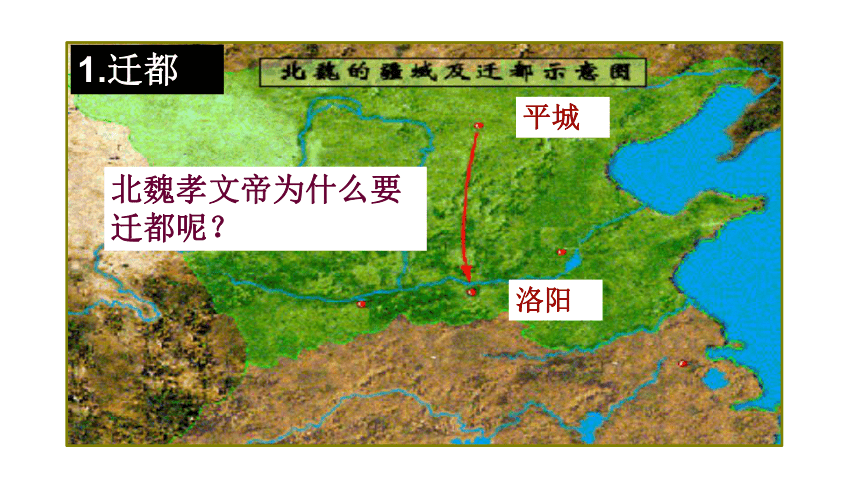

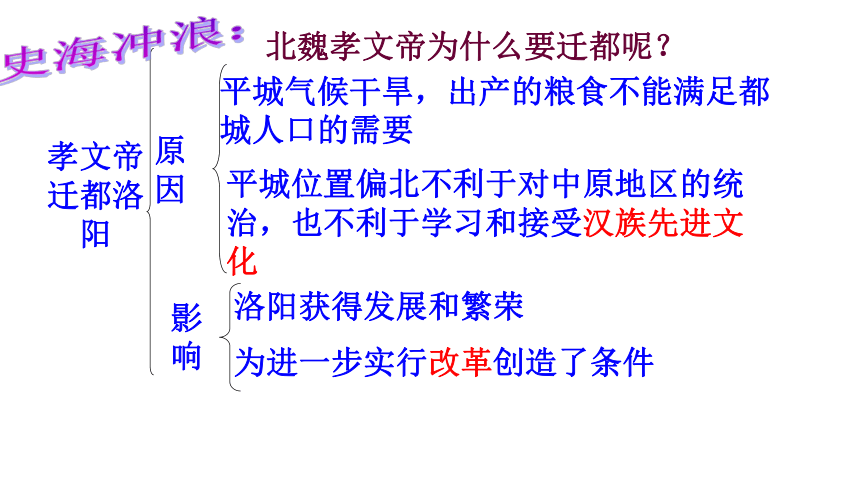

北魏孝文帝为什么要迁都呢?

1.迁都

孝文帝

迁都洛阳

原因

影响

平城气候干旱,出产的粮食不能满足都城人口的需要

平城位置偏北不利于对中原地区的统治,也不利于学习和接受汉族先进文化

洛阳获得发展和繁荣

为进一步实行改革创造了条件

北魏孝文帝为什么要迁都呢?

假如你是孝文帝,在迁都后你会采取哪些措施来学习汉族的先进文化呢?

1 在朝廷中必须说汉语,禁用鲜卑语。

(孝文帝)诏不得以北俗之语言于朝

廷,若有违者,免所居官。

——《魏书》

“今欲断北语,一从正音”,30岁以上的鲜卑官员要逐步改说汉语,30岁以下的要立即改说汉语,故意说鲜卑语的,要罢官降爵。

——《资治通鉴》

改革措施

2 官员及家属必须穿戴汉族服饰

北魏文官俑

汉族服饰俑

鲜卑服饰俑

3 改鲜卑族的姓氏为汉族姓氏

鲜卑姓

汉姓

拓跋

元

贺楼

楼

邱穆陵

穆

步六孤

陆

贺赖

贺

独孤

刘

4 鼓励鲜卑贵族与汉族贵族通婚

孝文帝选择中原大姓(汉族贵族)女子作后宫,并分别为五个皇弟聘中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门。

2、孝文帝改革措施:

北魏迁都以后,洛阳再度成为北方的政治经济文化中心。从四面来的商人汇集在这里,交流着来自不同地方的物品,他们中很多人说着夹杂鲜卑语的汉语,穿着和汉族一样的服饰,他们一改往日不尊老,不养老的陋习,老人得到了子女的照顾。从他们身上,已经看不出鲜卑族和汉族的区别了。

3、作用:促进了民族交融,增强了北魏的实力。

交流中的融合

——孝文帝改革

今天,在我们的56个民族中,已经没有了鲜卑族。有人认为这是由于当年孝文帝推行汉化政策,使得鲜卑族慢慢消失,所以孝文帝的改革不值得肯定。

你同意这个观点吗?说说你的理由

孝文帝改革推动了社会的进步!

孝文帝是我国历史上杰出的改革家!

交流中的融合

——孝文帝改革

民族融合是指各民族间共同生活、彼此学习、相互交融的过程,包括语言文化、风俗习惯、经济生活等互相影响,趋向一致。

它是中国古代历史上一种进步的历史现象。

三、北方地区的民族交融

北方少数民族《采桑图》

北方少数民族《狩猎图》

北方少数民族《扬场图》

北方少数民族《耕耙图》

北方少数民族向汉族学习农业技艺

生产方式的交融

交融中的发展

——北方民族大交融

边境汉人《二牛抬杠图》

汉族向北方少数民族学习畜牧业

生产方式的交融

边境汉人《放牧图》

交融中的发展

——北方民族大交融

汉族妇女制作蒸馍与烙饼

汉族士大夫在烧烤

穿汉族服装的少数民族贵族

穿裤褶服的南朝汉族乐队

生活习俗的交融

生活习俗上汉族和少数民族之间相互学习和交融

交融中的发展

——北方民族大交融

蒸馍与烙饼原是少数民族的食物,魏晋时在中原却很风行。

汉族妇女制作蒸馍与烙饼砖画

食

汉人演奏少数民族乐器图

《鲜卑人乐舞图》---鲜卑人以汉族礼仪形式的歌舞表演

观察图片,结合课本88页第三段文字,说一说魏晋南北朝时期民族交融在文化艺术方面的表现是怎样的?

文化艺术的交融

交融中的发展

——北方民族大交融

1.表现:

1)生产生活:相互学习

2)政治制度:实行君主专制

3)思想文化:少数民族学习汉族文化,汉族学习少数民族乐舞

4)社会习俗:相互借鉴

5)民族心理:民族隔阂与民族偏见逐渐减少

2.意义:

丰富中华民族的物质文化和精神文化,为隋唐时期多民族国家繁荣与发展奠定基础

北魏的统一

民族融合趋势

孝文帝改革

汉化措施

促进民

族融合

迁都洛阳

内容小结

1.东汉、魏晋时期,我国北部和西部少数民族不断内迁。其中建立前秦政权的是( )

A.羌族?? B. 匈奴

C.氐族?? D.羯族

2.淝水之战的交战双方分别是( )

A.东晋——前秦 B.西晋——东晋

C.前秦——西晋 D.前秦——北魏

3.许多的成语故事都有它的历史渊源。下列与淝水之战这一历史事件有渊源关系的成语典故是( )

①破釜沉舟 ②四面楚歌 ③草木皆兵 ④ 风声鹤唳

A.①③ B.②③ C.①④ D.③④

4.一位西域商人到北魏都城洛阳后,不可能看到的现象是( )

A.宫殿巍峨屋宇华丽

B.佛教寺院数以千计

C.市场汇集四方商人

D.满街都是说鲜卑语的汉族人

5.移风易俗是北魏孝文帝改革的特点,下列措施符合这一特点的是( )

①采用汉姓②穿汉服③学习少数民族语言④同汉人通婚

A. ①②③ B. ②③④

C. ①②④ D. ①③④

6.关于北魏孝文帝改革的影响,表述正确的是( )

A.实现黄河流域的统一

B.为统一全国作好准备

C.促进民族融合

D.抑制佛教发展

对南北朝时期黄河流域出现的“胡人汉服”“汉人胡食”现象的解释,下列说法正确的有 ( )

①北方少数民族和汉族在生活习俗上的相互影响?

②说明民族融合成为一种历史趋势??

③北魏孝文帝改革起了很大的推动作用

④那里的人们行为怪异,喜穿异族服装,吃异族食物

A . ①②???????????????? ? ??B . ①②④

C . ①②③ ????D . ①④

c

河南洛阳龙门石窟建于北魏时期。洞中的佛像服饰已具有明显的汉化特点,影响这一特点形成的历史事件是 ( )

A.昭君出塞 B.商鞅变法

C.文成公主入藏 D.北魏孝文帝改革

D

一位西域商人到北魏都城洛阳后,不可能看到的现象是 ( )

A.宫殿巍峨屋宇华丽

B.佛教寺院数以千计

C.市场汇集四方商人

D.满街都是说鲜卑语的汉族人

D

北魏初年,有个姓拓跋的鲜卑人曾担任“白鹭官”,没有俸禄,但战争中掠夺到的财物可以归己。若干年后,他的后人已改用汉人的“元”姓,担任的官职是太尉,有规定的俸禄可以领取,穿汉人的衣服,说汉话,还与朝中的一个汉人官员结成了亲家。

(1)上述情境中,与“白鹭官”相比,其后人的生活习俗发生了哪些变化?

(2)导致“白鹭官”后人发生变化的主要原因源于历史上的哪一重大改革?

(3)分析情境中“白鹭官”后人的变化,说明这次改革具有怎样的积极作用。

改鲜卑姓为汉姓,改穿汉服,说汉话,与汉族官员通婚。

北魏孝文帝改革。

促进了民族大融合,也增强了北魏的实力。

随堂训练

阅读下列材料,回答问题。

魏主欲变北俗,引见群臣。……帝曰:“夫名不正、言不顺,则礼乐不可兴。今 欲断诸北语,一从正音。其年三十已上,习性已久,容不可猝革。三十已下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜。”

——《资治通鉴》

随堂训练

(1)“魏主”是谁?上文反映了他的什么主张?他这样做的目的是什么?

(2)为了达到上述目的,“魏主”还采取了哪些措施?

(3)今天鲜卑族不再作为一个单一民族存在,请分别站在中华民族大家庭立场上和鲜卑族拓跋部立场上对“魏主”作简要评价。

随堂训练

(1)北魏孝文帝。禁用鲜卑语,统一使用汉语。学习和接受汉族先进文化,进一步加强北魏对黄河流域的控制。

(2)实行官吏俸禄制,严惩贪污;迁都洛阳等。

随堂训练

(3)站在中华民族大家庭立场上:孝文帝是我国古代著名的少数民族改革家。他的改革措施,促进了民族大融合,推动了社会进步。

站在鲜卑族拓跋部立场上:他的这些促进民族融合的措施,使鲜卑族丧失了勇武之气,导致了北魏的衰落和鲜卑族的消亡。

三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

前221年

感知历史

220年

2016年

589年

三国两晋南北朝

分裂

秦汉

统一

魏

蜀

吴

西晋

十六国

东晋

北朝

南朝

北魏政治和

北方民族大交融

学习目标

导入新课

1.使学生了解淝水之战、北魏孝文帝改革及北方地区民族交融的史实。

2.掌握改革带来的影响及历史意义。

时间:

交战双方:

有关的成语或典故:

结果:

影响:

消除了前秦对江南地区的战争威胁,使江南的社会环境更加安定。为经济的发展创造了条件。

383年

前秦──东晋

投鞭断流、草木皆兵、风声鹤唳

东晋以少胜多大败前秦

一、淝水之战

想一想

淝水之战前,苻坚踌躇满志,拥兵80万,而东晋仅8万,这十比一的兵力,应该是一边倒,但前秦却兵败如山倒,没能统一江南,这是为什么呢?

决定战争胜负的关键并不在于兵力的多寡,而在于人心的向背、战术的得当等等。

讲授新课

淝水之战同在此以前历史上哪几次战争相似?

巨鹿之战、官渡之战、赤壁之战

一、北魏的建立和统一

1.北魏政权的建立者:鲜卑族拓跋部

386年,拓跋珪建立北魏

都城:平城(山西大同)

2.439年,北魏统一黄河流域

拓跋珪

北魏统一北方,初步结束了前秦瓦解后北方的分裂局面,北方出现了民族融合的趋势。

原名拓拔宏,改姓氏后为元宏,他四岁继皇位,是北魏王朝的第6个皇帝,继位19年时,祖母冯太后去世,开始真正掌握政权。孝文帝自幼在冯太后的教养下,深受汉文化的影响。

二、孝文帝改革

人物简介

3 迁都洛阳

北魏孝文帝即位后,立志用文治移风易俗。他力排众议,494年迁都洛阳,把百余万包括鲜卑族在内的北方各族人民迁到中原。

洛阳

平城

北魏孝文帝为什么要迁都呢?

1.迁都

孝文帝

迁都洛阳

原因

影响

平城气候干旱,出产的粮食不能满足都城人口的需要

平城位置偏北不利于对中原地区的统治,也不利于学习和接受汉族先进文化

洛阳获得发展和繁荣

为进一步实行改革创造了条件

北魏孝文帝为什么要迁都呢?

假如你是孝文帝,在迁都后你会采取哪些措施来学习汉族的先进文化呢?

1 在朝廷中必须说汉语,禁用鲜卑语。

(孝文帝)诏不得以北俗之语言于朝

廷,若有违者,免所居官。

——《魏书》

“今欲断北语,一从正音”,30岁以上的鲜卑官员要逐步改说汉语,30岁以下的要立即改说汉语,故意说鲜卑语的,要罢官降爵。

——《资治通鉴》

改革措施

2 官员及家属必须穿戴汉族服饰

北魏文官俑

汉族服饰俑

鲜卑服饰俑

3 改鲜卑族的姓氏为汉族姓氏

鲜卑姓

汉姓

拓跋

元

贺楼

楼

邱穆陵

穆

步六孤

陆

贺赖

贺

独孤

刘

4 鼓励鲜卑贵族与汉族贵族通婚

孝文帝选择中原大姓(汉族贵族)女子作后宫,并分别为五个皇弟聘中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门。

2、孝文帝改革措施:

北魏迁都以后,洛阳再度成为北方的政治经济文化中心。从四面来的商人汇集在这里,交流着来自不同地方的物品,他们中很多人说着夹杂鲜卑语的汉语,穿着和汉族一样的服饰,他们一改往日不尊老,不养老的陋习,老人得到了子女的照顾。从他们身上,已经看不出鲜卑族和汉族的区别了。

3、作用:促进了民族交融,增强了北魏的实力。

交流中的融合

——孝文帝改革

今天,在我们的56个民族中,已经没有了鲜卑族。有人认为这是由于当年孝文帝推行汉化政策,使得鲜卑族慢慢消失,所以孝文帝的改革不值得肯定。

你同意这个观点吗?说说你的理由

孝文帝改革推动了社会的进步!

孝文帝是我国历史上杰出的改革家!

交流中的融合

——孝文帝改革

民族融合是指各民族间共同生活、彼此学习、相互交融的过程,包括语言文化、风俗习惯、经济生活等互相影响,趋向一致。

它是中国古代历史上一种进步的历史现象。

三、北方地区的民族交融

北方少数民族《采桑图》

北方少数民族《狩猎图》

北方少数民族《扬场图》

北方少数民族《耕耙图》

北方少数民族向汉族学习农业技艺

生产方式的交融

交融中的发展

——北方民族大交融

边境汉人《二牛抬杠图》

汉族向北方少数民族学习畜牧业

生产方式的交融

边境汉人《放牧图》

交融中的发展

——北方民族大交融

汉族妇女制作蒸馍与烙饼

汉族士大夫在烧烤

穿汉族服装的少数民族贵族

穿裤褶服的南朝汉族乐队

生活习俗的交融

生活习俗上汉族和少数民族之间相互学习和交融

交融中的发展

——北方民族大交融

蒸馍与烙饼原是少数民族的食物,魏晋时在中原却很风行。

汉族妇女制作蒸馍与烙饼砖画

食

汉人演奏少数民族乐器图

《鲜卑人乐舞图》---鲜卑人以汉族礼仪形式的歌舞表演

观察图片,结合课本88页第三段文字,说一说魏晋南北朝时期民族交融在文化艺术方面的表现是怎样的?

文化艺术的交融

交融中的发展

——北方民族大交融

1.表现:

1)生产生活:相互学习

2)政治制度:实行君主专制

3)思想文化:少数民族学习汉族文化,汉族学习少数民族乐舞

4)社会习俗:相互借鉴

5)民族心理:民族隔阂与民族偏见逐渐减少

2.意义:

丰富中华民族的物质文化和精神文化,为隋唐时期多民族国家繁荣与发展奠定基础

北魏的统一

民族融合趋势

孝文帝改革

汉化措施

促进民

族融合

迁都洛阳

内容小结

1.东汉、魏晋时期,我国北部和西部少数民族不断内迁。其中建立前秦政权的是( )

A.羌族?? B. 匈奴

C.氐族?? D.羯族

2.淝水之战的交战双方分别是( )

A.东晋——前秦 B.西晋——东晋

C.前秦——西晋 D.前秦——北魏

3.许多的成语故事都有它的历史渊源。下列与淝水之战这一历史事件有渊源关系的成语典故是( )

①破釜沉舟 ②四面楚歌 ③草木皆兵 ④ 风声鹤唳

A.①③ B.②③ C.①④ D.③④

4.一位西域商人到北魏都城洛阳后,不可能看到的现象是( )

A.宫殿巍峨屋宇华丽

B.佛教寺院数以千计

C.市场汇集四方商人

D.满街都是说鲜卑语的汉族人

5.移风易俗是北魏孝文帝改革的特点,下列措施符合这一特点的是( )

①采用汉姓②穿汉服③学习少数民族语言④同汉人通婚

A. ①②③ B. ②③④

C. ①②④ D. ①③④

6.关于北魏孝文帝改革的影响,表述正确的是( )

A.实现黄河流域的统一

B.为统一全国作好准备

C.促进民族融合

D.抑制佛教发展

对南北朝时期黄河流域出现的“胡人汉服”“汉人胡食”现象的解释,下列说法正确的有 ( )

①北方少数民族和汉族在生活习俗上的相互影响?

②说明民族融合成为一种历史趋势??

③北魏孝文帝改革起了很大的推动作用

④那里的人们行为怪异,喜穿异族服装,吃异族食物

A . ①②???????????????? ? ??B . ①②④

C . ①②③ ????D . ①④

c

河南洛阳龙门石窟建于北魏时期。洞中的佛像服饰已具有明显的汉化特点,影响这一特点形成的历史事件是 ( )

A.昭君出塞 B.商鞅变法

C.文成公主入藏 D.北魏孝文帝改革

D

一位西域商人到北魏都城洛阳后,不可能看到的现象是 ( )

A.宫殿巍峨屋宇华丽

B.佛教寺院数以千计

C.市场汇集四方商人

D.满街都是说鲜卑语的汉族人

D

北魏初年,有个姓拓跋的鲜卑人曾担任“白鹭官”,没有俸禄,但战争中掠夺到的财物可以归己。若干年后,他的后人已改用汉人的“元”姓,担任的官职是太尉,有规定的俸禄可以领取,穿汉人的衣服,说汉话,还与朝中的一个汉人官员结成了亲家。

(1)上述情境中,与“白鹭官”相比,其后人的生活习俗发生了哪些变化?

(2)导致“白鹭官”后人发生变化的主要原因源于历史上的哪一重大改革?

(3)分析情境中“白鹭官”后人的变化,说明这次改革具有怎样的积极作用。

改鲜卑姓为汉姓,改穿汉服,说汉话,与汉族官员通婚。

北魏孝文帝改革。

促进了民族大融合,也增强了北魏的实力。

随堂训练

阅读下列材料,回答问题。

魏主欲变北俗,引见群臣。……帝曰:“夫名不正、言不顺,则礼乐不可兴。今 欲断诸北语,一从正音。其年三十已上,习性已久,容不可猝革。三十已下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜。”

——《资治通鉴》

随堂训练

(1)“魏主”是谁?上文反映了他的什么主张?他这样做的目的是什么?

(2)为了达到上述目的,“魏主”还采取了哪些措施?

(3)今天鲜卑族不再作为一个单一民族存在,请分别站在中华民族大家庭立场上和鲜卑族拓跋部立场上对“魏主”作简要评价。

随堂训练

(1)北魏孝文帝。禁用鲜卑语,统一使用汉语。学习和接受汉族先进文化,进一步加强北魏对黄河流域的控制。

(2)实行官吏俸禄制,严惩贪污;迁都洛阳等。

随堂训练

(3)站在中华民族大家庭立场上:孝文帝是我国古代著名的少数民族改革家。他的改革措施,促进了民族大融合,推动了社会进步。

站在鲜卑族拓跋部立场上:他的这些促进民族融合的措施,使鲜卑族丧失了勇武之气,导致了北魏的衰落和鲜卑族的消亡。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史