辽宁省省实中东戴河分校2020-2021学年高一上学期周测历史试题(2020-11-21) Word版含答案

文档属性

| 名称 | 辽宁省省实中东戴河分校2020-2021学年高一上学期周测历史试题(2020-11-21) Word版含答案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 87.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-12-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

省实中东戴河分校2023届高一历史周测试卷(11月21日)

命 题 人:

一、单选题(每小题2分,共15小题,30分)

1.《三国志》记载:“太祖(曹操)少机警,有权术……年二十,举孝廉为郎。”材料反映的选官制度是( )

A.世卿世禄制 B.察举制 C.九品中正制 D.科举制

2.“慈恩塔下题名处,十七人中最少年。”抒发了白居易一举登第后的豪迈之情。这受益( )

A.世卿世禄制 B.察举制 C.九品中正制 D.科举制

3.政事堂是宰相议政办公的地方。在这里议政的数位宰相中,有一位首席宰相称为“执政事笔”。唐肃宗时,规定宰相轮流秉笔、承旨,十日一换;德宗时甚至规定每日轮换。这些规定( )

A.提高了宰相地位 B.旨在防止宰相专权

C.削弱了君主专制 D.分散了地方的权力

4.780年,唐朝实行两税法,规定:每户按人丁资产缴纳户税,按田亩缴纳地税,取消租庸调和一切杂税杂役;一年分夏季和秋季两次纳税。据此可知,两税法的实施( )

A.抑制了土地兼并 B.加重了农民的赋税负担

C.减轻了对农民的人身控制 D.标志着征税依据由人丁转为财产

5.“惟以资产为宗,不以丁身为本”,改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。材料评述的是( )

A.两税法 B.租调制 C.均田制 D.租庸调制

6.东晋孙绰(chuò)认为,僧侣出家,弘法修道,是光宗耀祖,是无上之孝行。葛洪在《抱朴子》中说:“欲求仙者,要当以忠孝和顺仁信为本。”由此可知( )

A.儒学独尊的局面仍未被打破 B.儒学社会地位相对稳固

C.儒、释、道三教合一局面形成 D.佛、道挑战儒学正统地位

7.唐朝诗人杜牧的诗“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”反映的社会现实是( )

A.儒学发展到理学阶段 B.佛教思想盛行

C.道教有了新发展 D.佛教取代儒学的地位

8.下表唐诗(摘录)

诗人

诗句

出处

李绅

“锄禾日当午,汗滴禾下土。”

《全唐诗》

杜甫

“渔人漾舟沈(沉)大网,截江一拥数百鳞。”

刘禹锡

“美人首饰侯王印,尽是沙中浪底来”

由此可见( )

A.民族交融促进了文化的发展 B.宫廷文化已经普及到民间

C.文学创作推动社会阶层流动 D.劳动生活是诗歌创作来源

9.魏晋南北朝至隋唐时期,中外文化交流频繁,异域文化对中国文化产生了深远影响。下列文化艺术作品不符合这一特征的是( )

A.壁画《胡姬舞》 B.龙门石窟佛像 C.顾恺之《洛神赋图》 D.雕版印刷《金刚经》

10.“汉末魏晋六朝是中国政治上最混乱、社会上最苦痛的时代,然而却是精神上极自由、极解放、最富于智慧、最浓于热情的一个时代,因此,也就是最富有艺术精神的时代。”下列文学艺术成就彰显了这一时代特征的是( )

A.京剧艺术形成,形成象征虚拟的传统 B.书法注重追求个性,绘画突出山水

C.文学风格各异,有建安文学田园诗等 D.小说着眼民风世情反纲常之道而倡

11.北宋初年,中央直接统辖州、府、军、监。后来,在州、府之上增设转运使、提刑按察使、安抚使和提举常平使,辖区称“路”,“路”级政府是中央派出的监督机构。“路”的设置有助于( )

A.扩大地方行政权力 B.提高地方行政效率

C.防范藩镇割据重演 D.缓解中央与地方的对立

12.宋代在知州以外,于诸府州设“通判某州军事”一官,知府知州的公文命令必须经通判的联署方能生效,通判还可直接向朝廷奏事。这表明通判的作用是( )

A.制约地方长官 B.控制财政大权 C.提高行政效率 D.牵制中书门下

13.北宋名臣蔡襄曾说:“枢密院要兵则添,财用有无不知也;管军将帅少兵则请增,不计较今日兵籍倍多,何故用不知也;三司但知支办衣粮日日增添,不敢论列,谓兵非职事也。”“各为之谋,以至于此。”这反映了北宋( )

A.兵士激增国家负担重 B.专制集权得到了强化

C.中央官僚政治的弊端 D.军队战斗力大大下降

14.宋代皇帝不可未经中书门下(三省)和枢密院将“圣旨”以“指挥”形式直接下达有关机构,否则,便不符合“国体”。中书门下和枢密院在接到皇帝的“指挥”后也要参照前后敕令,审度可否,还要付录门下省审读,然后行下。这表明,宋代中枢机构( )

A.具有严密的运作程序 B.开始出现分权与制衡

C.有效制约了君主专制 D.相权受到进一步分割

15.“凡政事送中书,机事送枢密院,财货送三司,覆奏而后行。”宋朝的这一政治体制旨在( )

A.防范武将专权 B.有效分权制衡 C.加强君主专制 D.优化基层管理

二、材料阅读

16.中国古代文明光辉灿烂(20分)

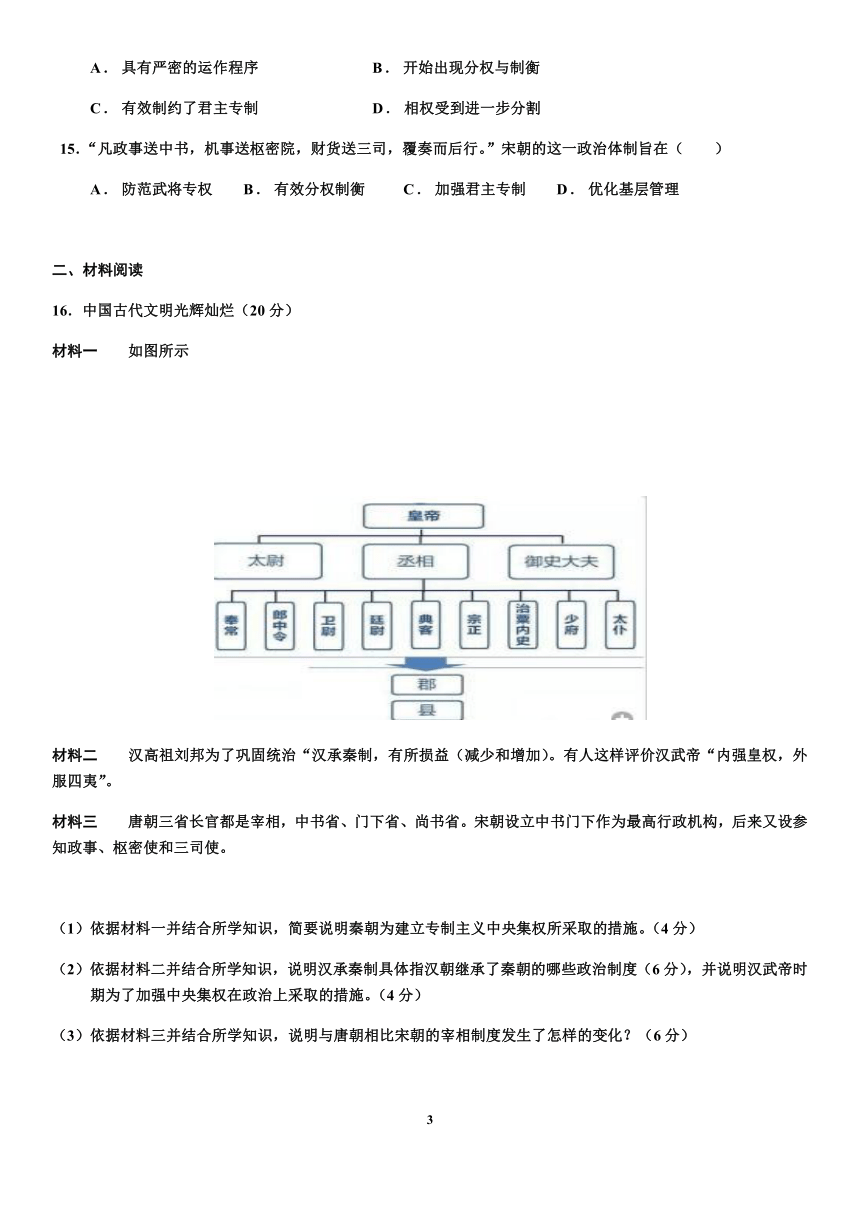

材料一 如图所示

1424305-1777365

材料二 汉高祖刘邦为了巩固统治“汉承秦制,有所损益(减少和增加)。有人这样评价汉武帝“内强皇权,外服四夷”。

材料三 唐朝三省长官都是宰相,中书省、门下省、尚书省。宋朝设立中书门下作为最高行政机构,后来又设参知政事、枢密使和三司使。

(1)依据材料一并结合所学知识,简要说明秦朝为建立专制主义中央集权所采取的措施。(4分)

(2)依据材料二并结合所学知识,说明汉承秦制具体指汉朝继承了秦朝的哪些政治制度(6分),并说明汉武帝时期为了加强中央集权在政治上采取的措施。(4分)

(3)依据材料三并结合所学知识,说明与唐朝相比宋朝的宰相制度发生了怎样的变化?(6分)

2023届高一历史周测试卷答题卡(11月21日)

班级: 姓名:

一、单选题(每题2分,共30分)

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

选项

二、阅读材料,回答问题。(共20分)

6355207016、(1)4分

(2)6分

4分

(3)6分

16、(1)4分

(2)6分

4分

(3)6分

11月21日周测

测试试题评分参考

一、单选题

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

B

D

B

C

A

B

B

D

C

C

题号

11

12

13

14

15

答案

C

A

C

A

C

1.【答案】B【解析】略

2.【答案】D【解析】略

3.【答案】B【解析】略

4.【答案】C【解析】根据所学知识可知,在租庸调制之下,农民不管土地财产多少,每年都要向政府纳“租”和给官府服劳役,但是两税法实行之后,就改变了租庸调制“以丁身为本”的征税原则,这就意味着封建政府对人民的人身控制有所减弱,故选C项;两税法的内容主要涉及农民如何交纳赋税,与地主的土地兼并无关,排除A项;两税法征收的标准在于“资产”,即实际纳税能力,在一定程度上也多少改变了负担不均的现象,也就不会加重农民的赋税负担,排除B项;根据题干内容可知,两税法征收的标准确实发生了变化,但是这仅是其意义的一个方面,而题干之意主要在于论述两税法的实施对人身依附关系的变化,排除D项。

5.【答案】A【解析】根据材料““惟以资产为宗,不以丁身为本”结合所学这是唐朝以原有的地税和户税为主,统一各项税收而制定的新税法,由于分夏秋两季征收,故称“两税法”,两税法改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制,故选A项;根据所学,租调制是北魏时期的赋税制度,丁男要承担一定的徭役,与材料中“不以丁身为本”不符,排除B项;均田制由北魏至唐朝前期实行的一种按人口分配土地的制度,不符合题意,排除C项;租庸调制在租调制的基础上增加了“庸”,即应服徭役的可以纳一定数量的绢或布来代替,没有完全摆脱人身关系,排除D项。

6.【答案】B【解析】根据题干内容可知,“僧侣出家,弘法修道”是“无上之孝行”,“欲求仙者”应当“忠孝和顺仁信为本”,据此可知,佛教和道教都吸取了儒家的某些观点,这种现象充分说明,在魏晋南北朝时期,虽然儒学的正统地位遭到了挑战,但是它的社会地位仍然相对比较稳固,故选B项;在魏晋南北朝时期,随着佛教和道教的广泛传播,儒学独尊的局面已经被打破,排除A项;隋朝时期,出现了“三教合归于儒”即“三教合一”现象,不是魏晋南北朝时期,排除C项;在魏晋南北朝时期,佛教和道教挑战了儒学正统地位,但是这不是题干所述现象的主要目的,排除D项。

7.【答案】B【解析】诗句反映的是在魏晋时期,佛教思想盛行,寺庙林立的景象,故选B项;儒学在宋代发展到理学阶段,排除A项;道教与材料中的寺庙无关,排除C项;儒学依旧是官方正统思想,没有被取代,排除D项。

8.【答案】D【解析】材料分别体现了农民、渔者、淘沙客的辛苦劳作,说明劳动生活是诗歌创作的来源,故选D项;材料涉及下层人民生活,与民族交融无关,排除A项;材料是对下层百姓生活的描写,非宫廷文化,排除B项;材料强调劳动生活是诗歌创作来源,不涉及文学创作推动社会阶层流动,排除C项。

9.【答案】C【解析】顾恺之绘画特点是“以形写神”,栩栩如生,《洛神赋图》与异域文化无关,故选C项;《胡姬舞》中所绘是异域舞蹈,排除A项;龙门石窟的佛像浓眉大耳,系异域文化融合,排除B项;《金刚经》所代表的佛教是异域传入之文化,排除D项。

10.【答案】C【解析】魏晋时期,政治局势混乱,这一时期的文坛既有渴望建功立业、抒发雄心壮志的建安文学,又有逃避污浊世态、钟情于山水的田园诗,故选C项;京剧形成于清代嘉道年间,排除A项;书法追求个性,绘画突出山水在两宋时期较为明显,排除B项;D项所述是明清时期小说的特点,排除D项。

11.【答案】C【解析】据材料“‘路’级政府是中央派出的监督机构”可知路有利于加强对地方的控制和监督,从而加强中央集权,防止藩镇割据的出现,故选C项;路是中央派出的监督地方的机构,是为了加强对地方的控制,削弱了地方的行政权力,排除A项;路的设置增设一些官员,并不能提高地方行政效率,排除B项;宋代中央集权加强,没有出现中央与地方的对立,排除D项。

12.【答案】A【解析】略

13.【答案】C【解析】根据“财用有无不知也”“何故用不知也”“谓兵非职事也”“各为之谋,以至于此”等信息可知,枢密院、管军将帅和三司等部门或个人只顾自身利益,不能相互配合协调,反映了北宋中央官僚政治的弊端,故选C项;材料只说明了兵士激增,但是没有反映出国家负担沉重,排除A项;北宋虽然强化了专制集权,但材料与此无关,排除B项;材料没有反映军队战斗力的信息,排除D项。

14.【答案】A【解析】根据材料“宋代皇帝不可未经中书门下(三省)和枢密院将‘圣旨’以‘指挥’形式直接下达有关机构”“中书门下和枢密院在接到皇帝的‘指挥’后也要参照前后敕令,审度可否,还要付录门下省审读,然后行下”可知宋代中枢机构在决策和执行过程中具有严密的运作程序,故选A项;宋代中枢机构是君主专制的产物,并非“分权与制衡”,排除B项;根据材料“宋代皇帝不可未经中书门下(三省)和枢密院将‘圣旨’以‘指挥’形式直接下达有关机构”可知宋代中枢机构在决策过程程序严格,一定程度制约皇权,并非“有效制约”,排除C项;二府三司制使相权受到进一步分割,排除D项。

15.【答案】C【解析】中书省、枢密院和三司分割宰相的行政权、君权和财权,故选C项;文臣做知州防范武将专权,排除A项;该体制是分割相权,强化君权的,不能体现制衡,排除B项;题干中体现的是中央政府设置,跟基层管理无关,排除D项。

二、材料阅读

16.【答案】

(1)措施:三公九卿制;郡县制(4分)

(2)继承:皇帝制度,三公九卿制度,郡县制度。(6分)

发展:颁布推恩令;设立刺史。(4分)

(3)变化:宋朝时期设立参知政事,分割宰相行政权;设立枢密使,分割宰相的军事权;设立三司使,分割宰相的财政权。(6分)

【解析】

(1)依据材料一“皇帝”可见,秦朝建立皇帝制度;图中“丞相、太尉和御史大夫”可见,实行三公九卿制度;图示中“郡县”可见,在地方上推广郡县制度。

(2)第一小问继承,依据所学知识可知,汉代继承秦的中央制度有皇帝制度和三公九卿制,地方制度是郡县制。第二小问措施,依据所学知识,围绕汉武帝时期内政上颁布推恩令,削弱王国势力,设立刺史,加强对地方的监察;外交上北击匈奴、设立河西四郡、派遣张骞通西域等方面回答。

(3)第一小问作用,当时看,相权三分,加强了皇权,提高了行政效率;长远看,它是中国官制史上的重大变革,影响后世。第二小问变化,宋朝宰相的权力在三省六部制的基础上进一步分化,参知政事分割宰相行政权,枢密院分割军政权,以及三司分割财政权,相权进一步削弱。

命 题 人:

一、单选题(每小题2分,共15小题,30分)

1.《三国志》记载:“太祖(曹操)少机警,有权术……年二十,举孝廉为郎。”材料反映的选官制度是( )

A.世卿世禄制 B.察举制 C.九品中正制 D.科举制

2.“慈恩塔下题名处,十七人中最少年。”抒发了白居易一举登第后的豪迈之情。这受益( )

A.世卿世禄制 B.察举制 C.九品中正制 D.科举制

3.政事堂是宰相议政办公的地方。在这里议政的数位宰相中,有一位首席宰相称为“执政事笔”。唐肃宗时,规定宰相轮流秉笔、承旨,十日一换;德宗时甚至规定每日轮换。这些规定( )

A.提高了宰相地位 B.旨在防止宰相专权

C.削弱了君主专制 D.分散了地方的权力

4.780年,唐朝实行两税法,规定:每户按人丁资产缴纳户税,按田亩缴纳地税,取消租庸调和一切杂税杂役;一年分夏季和秋季两次纳税。据此可知,两税法的实施( )

A.抑制了土地兼并 B.加重了农民的赋税负担

C.减轻了对农民的人身控制 D.标志着征税依据由人丁转为财产

5.“惟以资产为宗,不以丁身为本”,改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。材料评述的是( )

A.两税法 B.租调制 C.均田制 D.租庸调制

6.东晋孙绰(chuò)认为,僧侣出家,弘法修道,是光宗耀祖,是无上之孝行。葛洪在《抱朴子》中说:“欲求仙者,要当以忠孝和顺仁信为本。”由此可知( )

A.儒学独尊的局面仍未被打破 B.儒学社会地位相对稳固

C.儒、释、道三教合一局面形成 D.佛、道挑战儒学正统地位

7.唐朝诗人杜牧的诗“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”反映的社会现实是( )

A.儒学发展到理学阶段 B.佛教思想盛行

C.道教有了新发展 D.佛教取代儒学的地位

8.下表唐诗(摘录)

诗人

诗句

出处

李绅

“锄禾日当午,汗滴禾下土。”

《全唐诗》

杜甫

“渔人漾舟沈(沉)大网,截江一拥数百鳞。”

刘禹锡

“美人首饰侯王印,尽是沙中浪底来”

由此可见( )

A.民族交融促进了文化的发展 B.宫廷文化已经普及到民间

C.文学创作推动社会阶层流动 D.劳动生活是诗歌创作来源

9.魏晋南北朝至隋唐时期,中外文化交流频繁,异域文化对中国文化产生了深远影响。下列文化艺术作品不符合这一特征的是( )

A.壁画《胡姬舞》 B.龙门石窟佛像 C.顾恺之《洛神赋图》 D.雕版印刷《金刚经》

10.“汉末魏晋六朝是中国政治上最混乱、社会上最苦痛的时代,然而却是精神上极自由、极解放、最富于智慧、最浓于热情的一个时代,因此,也就是最富有艺术精神的时代。”下列文学艺术成就彰显了这一时代特征的是( )

A.京剧艺术形成,形成象征虚拟的传统 B.书法注重追求个性,绘画突出山水

C.文学风格各异,有建安文学田园诗等 D.小说着眼民风世情反纲常之道而倡

11.北宋初年,中央直接统辖州、府、军、监。后来,在州、府之上增设转运使、提刑按察使、安抚使和提举常平使,辖区称“路”,“路”级政府是中央派出的监督机构。“路”的设置有助于( )

A.扩大地方行政权力 B.提高地方行政效率

C.防范藩镇割据重演 D.缓解中央与地方的对立

12.宋代在知州以外,于诸府州设“通判某州军事”一官,知府知州的公文命令必须经通判的联署方能生效,通判还可直接向朝廷奏事。这表明通判的作用是( )

A.制约地方长官 B.控制财政大权 C.提高行政效率 D.牵制中书门下

13.北宋名臣蔡襄曾说:“枢密院要兵则添,财用有无不知也;管军将帅少兵则请增,不计较今日兵籍倍多,何故用不知也;三司但知支办衣粮日日增添,不敢论列,谓兵非职事也。”“各为之谋,以至于此。”这反映了北宋( )

A.兵士激增国家负担重 B.专制集权得到了强化

C.中央官僚政治的弊端 D.军队战斗力大大下降

14.宋代皇帝不可未经中书门下(三省)和枢密院将“圣旨”以“指挥”形式直接下达有关机构,否则,便不符合“国体”。中书门下和枢密院在接到皇帝的“指挥”后也要参照前后敕令,审度可否,还要付录门下省审读,然后行下。这表明,宋代中枢机构( )

A.具有严密的运作程序 B.开始出现分权与制衡

C.有效制约了君主专制 D.相权受到进一步分割

15.“凡政事送中书,机事送枢密院,财货送三司,覆奏而后行。”宋朝的这一政治体制旨在( )

A.防范武将专权 B.有效分权制衡 C.加强君主专制 D.优化基层管理

二、材料阅读

16.中国古代文明光辉灿烂(20分)

材料一 如图所示

1424305-1777365

材料二 汉高祖刘邦为了巩固统治“汉承秦制,有所损益(减少和增加)。有人这样评价汉武帝“内强皇权,外服四夷”。

材料三 唐朝三省长官都是宰相,中书省、门下省、尚书省。宋朝设立中书门下作为最高行政机构,后来又设参知政事、枢密使和三司使。

(1)依据材料一并结合所学知识,简要说明秦朝为建立专制主义中央集权所采取的措施。(4分)

(2)依据材料二并结合所学知识,说明汉承秦制具体指汉朝继承了秦朝的哪些政治制度(6分),并说明汉武帝时期为了加强中央集权在政治上采取的措施。(4分)

(3)依据材料三并结合所学知识,说明与唐朝相比宋朝的宰相制度发生了怎样的变化?(6分)

2023届高一历史周测试卷答题卡(11月21日)

班级: 姓名:

一、单选题(每题2分,共30分)

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

选项

二、阅读材料,回答问题。(共20分)

6355207016、(1)4分

(2)6分

4分

(3)6分

16、(1)4分

(2)6分

4分

(3)6分

11月21日周测

测试试题评分参考

一、单选题

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

B

D

B

C

A

B

B

D

C

C

题号

11

12

13

14

15

答案

C

A

C

A

C

1.【答案】B【解析】略

2.【答案】D【解析】略

3.【答案】B【解析】略

4.【答案】C【解析】根据所学知识可知,在租庸调制之下,农民不管土地财产多少,每年都要向政府纳“租”和给官府服劳役,但是两税法实行之后,就改变了租庸调制“以丁身为本”的征税原则,这就意味着封建政府对人民的人身控制有所减弱,故选C项;两税法的内容主要涉及农民如何交纳赋税,与地主的土地兼并无关,排除A项;两税法征收的标准在于“资产”,即实际纳税能力,在一定程度上也多少改变了负担不均的现象,也就不会加重农民的赋税负担,排除B项;根据题干内容可知,两税法征收的标准确实发生了变化,但是这仅是其意义的一个方面,而题干之意主要在于论述两税法的实施对人身依附关系的变化,排除D项。

5.【答案】A【解析】根据材料““惟以资产为宗,不以丁身为本”结合所学这是唐朝以原有的地税和户税为主,统一各项税收而制定的新税法,由于分夏秋两季征收,故称“两税法”,两税法改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制,故选A项;根据所学,租调制是北魏时期的赋税制度,丁男要承担一定的徭役,与材料中“不以丁身为本”不符,排除B项;均田制由北魏至唐朝前期实行的一种按人口分配土地的制度,不符合题意,排除C项;租庸调制在租调制的基础上增加了“庸”,即应服徭役的可以纳一定数量的绢或布来代替,没有完全摆脱人身关系,排除D项。

6.【答案】B【解析】根据题干内容可知,“僧侣出家,弘法修道”是“无上之孝行”,“欲求仙者”应当“忠孝和顺仁信为本”,据此可知,佛教和道教都吸取了儒家的某些观点,这种现象充分说明,在魏晋南北朝时期,虽然儒学的正统地位遭到了挑战,但是它的社会地位仍然相对比较稳固,故选B项;在魏晋南北朝时期,随着佛教和道教的广泛传播,儒学独尊的局面已经被打破,排除A项;隋朝时期,出现了“三教合归于儒”即“三教合一”现象,不是魏晋南北朝时期,排除C项;在魏晋南北朝时期,佛教和道教挑战了儒学正统地位,但是这不是题干所述现象的主要目的,排除D项。

7.【答案】B【解析】诗句反映的是在魏晋时期,佛教思想盛行,寺庙林立的景象,故选B项;儒学在宋代发展到理学阶段,排除A项;道教与材料中的寺庙无关,排除C项;儒学依旧是官方正统思想,没有被取代,排除D项。

8.【答案】D【解析】材料分别体现了农民、渔者、淘沙客的辛苦劳作,说明劳动生活是诗歌创作的来源,故选D项;材料涉及下层人民生活,与民族交融无关,排除A项;材料是对下层百姓生活的描写,非宫廷文化,排除B项;材料强调劳动生活是诗歌创作来源,不涉及文学创作推动社会阶层流动,排除C项。

9.【答案】C【解析】顾恺之绘画特点是“以形写神”,栩栩如生,《洛神赋图》与异域文化无关,故选C项;《胡姬舞》中所绘是异域舞蹈,排除A项;龙门石窟的佛像浓眉大耳,系异域文化融合,排除B项;《金刚经》所代表的佛教是异域传入之文化,排除D项。

10.【答案】C【解析】魏晋时期,政治局势混乱,这一时期的文坛既有渴望建功立业、抒发雄心壮志的建安文学,又有逃避污浊世态、钟情于山水的田园诗,故选C项;京剧形成于清代嘉道年间,排除A项;书法追求个性,绘画突出山水在两宋时期较为明显,排除B项;D项所述是明清时期小说的特点,排除D项。

11.【答案】C【解析】据材料“‘路’级政府是中央派出的监督机构”可知路有利于加强对地方的控制和监督,从而加强中央集权,防止藩镇割据的出现,故选C项;路是中央派出的监督地方的机构,是为了加强对地方的控制,削弱了地方的行政权力,排除A项;路的设置增设一些官员,并不能提高地方行政效率,排除B项;宋代中央集权加强,没有出现中央与地方的对立,排除D项。

12.【答案】A【解析】略

13.【答案】C【解析】根据“财用有无不知也”“何故用不知也”“谓兵非职事也”“各为之谋,以至于此”等信息可知,枢密院、管军将帅和三司等部门或个人只顾自身利益,不能相互配合协调,反映了北宋中央官僚政治的弊端,故选C项;材料只说明了兵士激增,但是没有反映出国家负担沉重,排除A项;北宋虽然强化了专制集权,但材料与此无关,排除B项;材料没有反映军队战斗力的信息,排除D项。

14.【答案】A【解析】根据材料“宋代皇帝不可未经中书门下(三省)和枢密院将‘圣旨’以‘指挥’形式直接下达有关机构”“中书门下和枢密院在接到皇帝的‘指挥’后也要参照前后敕令,审度可否,还要付录门下省审读,然后行下”可知宋代中枢机构在决策和执行过程中具有严密的运作程序,故选A项;宋代中枢机构是君主专制的产物,并非“分权与制衡”,排除B项;根据材料“宋代皇帝不可未经中书门下(三省)和枢密院将‘圣旨’以‘指挥’形式直接下达有关机构”可知宋代中枢机构在决策过程程序严格,一定程度制约皇权,并非“有效制约”,排除C项;二府三司制使相权受到进一步分割,排除D项。

15.【答案】C【解析】中书省、枢密院和三司分割宰相的行政权、君权和财权,故选C项;文臣做知州防范武将专权,排除A项;该体制是分割相权,强化君权的,不能体现制衡,排除B项;题干中体现的是中央政府设置,跟基层管理无关,排除D项。

二、材料阅读

16.【答案】

(1)措施:三公九卿制;郡县制(4分)

(2)继承:皇帝制度,三公九卿制度,郡县制度。(6分)

发展:颁布推恩令;设立刺史。(4分)

(3)变化:宋朝时期设立参知政事,分割宰相行政权;设立枢密使,分割宰相的军事权;设立三司使,分割宰相的财政权。(6分)

【解析】

(1)依据材料一“皇帝”可见,秦朝建立皇帝制度;图中“丞相、太尉和御史大夫”可见,实行三公九卿制度;图示中“郡县”可见,在地方上推广郡县制度。

(2)第一小问继承,依据所学知识可知,汉代继承秦的中央制度有皇帝制度和三公九卿制,地方制度是郡县制。第二小问措施,依据所学知识,围绕汉武帝时期内政上颁布推恩令,削弱王国势力,设立刺史,加强对地方的监察;外交上北击匈奴、设立河西四郡、派遣张骞通西域等方面回答。

(3)第一小问作用,当时看,相权三分,加强了皇权,提高了行政效率;长远看,它是中国官制史上的重大变革,影响后世。第二小问变化,宋朝宰相的权力在三省六部制的基础上进一步分化,参知政事分割宰相行政权,枢密院分割军政权,以及三司分割财政权,相权进一步削弱。

同课章节目录