湘教版高中美术-美术鉴赏-第1课 《什么是美术作品》教案

文档属性

| 名称 | 湘教版高中美术-美术鉴赏-第1课 《什么是美术作品》教案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 22.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘美版 | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2020-12-10 14:58:23 | ||

图片预览

文档简介

第1课《什么是美术作品》

一、课标分析

“普通高中美术课程标准“对美术鉴赏的成就标准做了如下描述:

通过“美术鉴赏”模块的学习,学生能够:

积极参与美术鉴赏活动;懂得美术鉴赏的基本方法,恰当使用美术术语(如形状、色彩、空间、材质等),以自己的观点采用一种或多种方法描述、分析、解释和评价艺术作品,并与他人进行交流;.....

.理解美术与自然、社会之间的关系,在文化情境中认识美术;热爱祖国优秀的传统文化,尊重世界多元文化。

《什么是美术作品》是湘美版普通高中课程标准实验教科书《美术鉴赏》第一单元第一课,也是高中美术鉴赏课程的第一课,本课与本单元其它两课是美术鉴赏基础知识章节,讲述美术鉴赏基础知识、基本方法,是整个美术鉴赏课程的“引桥”,对高中美术鉴赏课起到重要引领作用。根据普通高中美术课程标准对美术鉴赏模块课程目标和美术鉴赏成就标准的描述,《什么是美术作品》一课的教学目标可从三个维度描述为:

知识与技能目标:

1.

理解美的观念和形成过程;

2.

了解形式美法则;

3.

理解美术作品的开放性含义。

过程与方法目标:

1.

通过参与课堂实践活动,尝试用简单的材料进行美术创作;

2.

通过进行美术创作,体验美术创作过程;

3.

通过展示自己的作品和评述同学的作品培养合作、交流能力。

情感态度价值观目标:

1.

在欣赏优秀美术作品过程中,愉悦身心,激发情感;

2.

养成审美习惯,发现被忽视的美的元素,发现生活中的美;

3.

理解现代美术作品继承发扬传统文化精华之现象,关注优秀传统文化,并产生自觉保护的意识。

本课作为美术鉴赏的第一课,主要目的是要激发学生的审美兴趣,关注美术作品,培养以审美的态度看待生活的意识,通过教学,鼓励学生在学习过程中感受、体验、参与、探究、思考和合作。

二、教材分析

《什么是美术作品》是普通高中《美术鉴赏》(湘美版)第一单元第一课。本课主要包括三个方面的内容:1、审美观念是如何形成的;2、美术作品的含义;3、美术鉴赏的重要意义。

本课在教材选择上,根据美术学科的灵活性特点,依托课本的基本结构,并引入大量课外资源进行教学:将原教材内容未能展开的形式美法则的知识点做了适当拓展;在选用美术作品、教学素材方面尽量搜集更丰富、更具有时代感的美术作品和美术现象来分析说明问题。

教材内容分三个层面展示:

一、美的观念的形成和形式美法则。这部分有两个要点:

1、什么是美的

2、美的观念的形成是一个漫长的过程

通过对形式美法则的介绍帮助学生理解美的观念来自人们的审美经验、是在审美过程中对美的事物的总结。通过引入趣味小故事,简单形象地概括美的观念的形成需要较长的过程。

二、美术作品的创作目的和过程。

美术作品的创作目的分为实用的和审美的,这部分把美术作品的含义做了切分,从创作目的出发说明以审美为目的创作的美术作品和实用物品的审美功能被凸显这两种体现审美价值的角度。

美术作品创作过程要点:美术作品是如何产生的?将美的观念和形式美法则运用于生产、生活和艺术创作中,就产生了美术作品。引入莫奈、透纳等大师的优秀美术作品运用于时尚设计的例子,增强美术创作中实用与审美功能相互作用的直观性。

三、美术鉴赏的意义。

这部分主要围绕情感态度价值观目标进行教学设计,选择非洲雕塑、毕加索的版画、现代时装设计三个不同类型的美术作品作为教学素材,分析说明美术作品的审美价值和含义具有时代性,我们应当以历史的、发展的、发现的眼光看待美术作品和日常生活,用审美的态度生活,同时要关注世界各民族的优秀文化,并树立一种自觉继承和保护的意识。

三、学情分析

“美术鉴赏”是在义务教育阶段美术课程中“欣赏·评述”学习领域的基础上更高层次的拓展与延伸。《什么是美术作品》教学对象为刚刚升入高一的学生,他们大多具有强烈的求知欲和好奇心,具有天然的探究欲望,喜欢尝试新事物。客观上,高一上学期学习压力相对较小,这也为美术鉴赏的学习准备了条件。

虽然学生通过初中阶段的学习,已经具有了一定的美术鉴赏基础知识,具备了一定的欣赏、分析美术作品的能力,具有良好的思维品质与辨析能力,但是,出于众所周知的原因,长期以来高中美术学科相对其它高考学科的特殊性,使得有部分学生对于美术学科存有纯娱乐心理,对美术基础知识理解不够透彻,技能实践经验比较缺乏。因此,在教学的难度设计上不宜太大,在教学内容上可以对教材进行拓展,在教学活动设计上注重增加趣味性,以激发学生学习的兴趣。

虽然学生有强烈的好奇心,但通常缺乏正确的引导,大多数学生不懂得观察生活、不懂得从身边发现美的事物,没有用审美的态度对待生活的意识,教学设计应与生活紧密联系,不仅让学生对美术作品进行感受、体验、联想、分析和判断,获得审美享受,而且要用同样的审美的态度观察生活,感受体验生活,从生活中获得审美体验,将审美活动从课堂上对美术作品的鉴赏延伸到日常生活情境中。

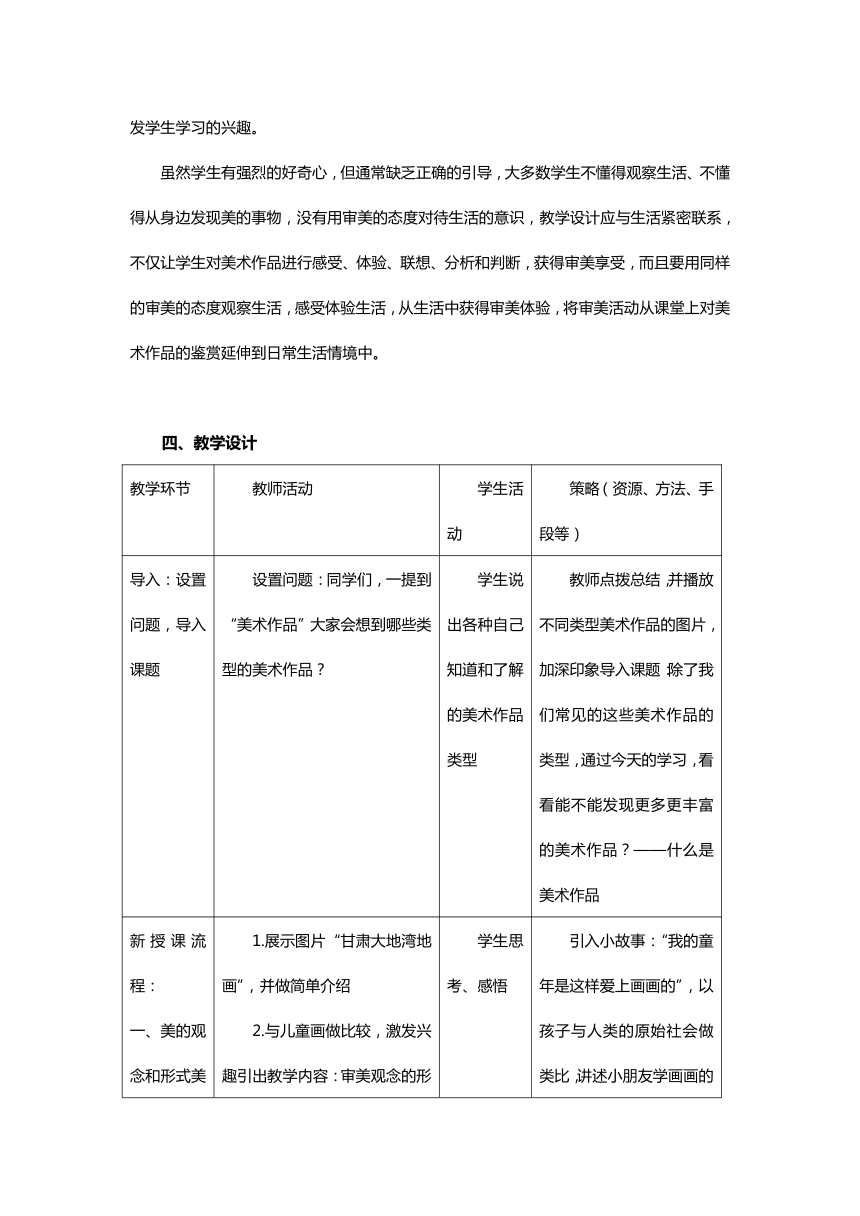

四、教学设计

教学环节

教师活动

学生活动

策略(资源、方法、手段等)

导入:设置问题,导入课题

设置问题:同学们,一提到“美术作品”大家会想到哪些类型的美术作品?

学生说出各种自己知道和了解的美术作品类型

教师点拨总结,并播放不同类型美术作品的图片,加深印象导入课题:除了我们常见的这些美术作品的类型,通过今天的学习,看看能不能发现更多更丰富的美术作品?——什么是美术作品

新授课流程:

一、美的观念和形式美法则:

1.美的观念的形成

1.展示图片“甘肃大地湾地画”,并做简单介绍

2.与儿童画做比较,激发兴趣引出教学内容:审美观念的形成

学生思考、感悟

引入小故事:“我的童年是这样爱上画画的”,以孩子与人类的原始社会做类比,讲述小朋友学画画的故事,说明人类审美意识从最初的懵懂慢慢发展、完善的漫长过程。

教师总结:美是一种愉悦的体验,美的观念是人们在长期的生活实践过程中慢慢形成的。

2.形式美法则

展示图片(昆虫、花朵、树叶)引出问题人们在对大自然的观察中发现,美的东西都有一定的规律,我们通过观察这些图片发现规律吗?

学生回答:对称

教师利用建筑、摄影图片讲解对称、均衡法则

3.更多形式美法则

通过大量教学图片展示,讲解对比与调和、节奏与韵律、呼应、多样与统一、比例与尺度等形式美法则

记录、思考、讨论、探究

利用大量教学素材,采取比较法、讲解法、提问法、讨论法等多种教学方法,分析说明各种形式美法则

二、美术作品的创作目的和过程

1.美术作品的创作目的和过程

1.设置问题,引发思考:

(1)同学们,我如果想做一个瓶子来装水,创作目的是什么?

(2)展示并介绍“人面鲵鱼纹瓶”继续设问:这样一个瓶子,小口细颈,装水不容易洒出来;圆腹平底,可以装很多水而且容易平稳放置;两边两个对称的“系”,还可以系上绳子拎起来,这些都说明它具有怎样的功能啊?

2.追问:如果我在瓶子上画上一条娃娃鱼,不管是出于欣赏崇拜还是其它原因,总之我看到它的时候心情会很好,会产生愉悦感,这时候这个瓶子具有了什么功能?

1.学生回答:

(1)装水

(2)实用功能

2.学生思考给出与“审美”相关的答案

结论:美术作品具有实用很审美功能,美术作品的创作目的有实用很审美目的

2.大量的作品欣赏

展示荣获国际大奖产品包装设计、以世界名作为灵感的服装服饰设计图片,进一步分析讲解美术作品实用功能与审美功能从不同角度的结合

学生欣赏

搜集大量教学资源,说明美术作品从实用到审美、从审美到实用的关联,体现不同美术作品的审美角度

3.总美术作品的含义

引领学生回顾总结

集体思考、作答

美术作品的含义:

1.体现审美观念

2.包含形式美法则

3.为了审美目的创作的作品

4.凸显了审美功能的实用物品

三、美术鉴赏的意义

1.展示非洲木雕、毕加索版画《戴网纱的女人》、时尚品牌时装设计图片

讨论与交流:时尚大牌从毕加索的画里找到了设计灵感,毕加索的“立体主义”绘画中又处处闪现着非洲美术的影子。试着谈谈你对这种现象的看法。

2.展示校园某处断裂的地面图片

思考探究:这是校园里一处残缺的路面,遇到这样的路你是不是避之惟恐不及?放慢脚步多看一眼,你能把它修补得有趣又可爱吗?

学生思考、讨论交流

1.总结点拨:毕加索从非洲木雕中发现了美,找到了创作灵感,时尚设计师从毕加索的版画中借鉴了美的元素,实用物品的审美功能不能忽视,生活中需要发现美的眼睛,优秀文化需要传承和发扬.....

.2.搜集粉笔画大师David

Zinn的作品,活泼新颖的形式和画风引发学生共鸣,思考街头、墙面等生活环境中可能存在的审美元素

总结美术鉴赏的意义:美无处不在,把审美当成习惯,学会在平淡中发掘美,关注生活中的美;丰富对美术作品的认识,发现美术作品的价值,自觉传承保护世界优秀文化。

实践创作活动设计

你喜欢吃零食吗?零食除了美味还可以进行美的创造,通过观看一系列用食物创作的美术作品,激发灵感,开动想象力,利用手里的花生、糖果等材料进行属于自己的零食创作吧。

学生利用材料进行实践创作练习

展示作品、表达创作想

评述交流

教师巡视观察活动过程

适当指导

倾听展示

作出评价

五、评测练习

1.

思考与交流

时尚大牌从毕加索的画里找到了设计灵感,毕加索的“立体主义”绘画中又处处闪现着非洲美术的影子。

试着谈谈你对这种现象的看法。

2.

创作实践活动

你喜欢吃零食吗?零食除了美味还可以进行美的创造,通过观看一系列用食物创作的美术作品,激发灵感,开动想象力,利用手里的花生、糖果等材料进行属于自己的零食创作吧。

一、课标分析

“普通高中美术课程标准“对美术鉴赏的成就标准做了如下描述:

通过“美术鉴赏”模块的学习,学生能够:

积极参与美术鉴赏活动;懂得美术鉴赏的基本方法,恰当使用美术术语(如形状、色彩、空间、材质等),以自己的观点采用一种或多种方法描述、分析、解释和评价艺术作品,并与他人进行交流;.....

.理解美术与自然、社会之间的关系,在文化情境中认识美术;热爱祖国优秀的传统文化,尊重世界多元文化。

《什么是美术作品》是湘美版普通高中课程标准实验教科书《美术鉴赏》第一单元第一课,也是高中美术鉴赏课程的第一课,本课与本单元其它两课是美术鉴赏基础知识章节,讲述美术鉴赏基础知识、基本方法,是整个美术鉴赏课程的“引桥”,对高中美术鉴赏课起到重要引领作用。根据普通高中美术课程标准对美术鉴赏模块课程目标和美术鉴赏成就标准的描述,《什么是美术作品》一课的教学目标可从三个维度描述为:

知识与技能目标:

1.

理解美的观念和形成过程;

2.

了解形式美法则;

3.

理解美术作品的开放性含义。

过程与方法目标:

1.

通过参与课堂实践活动,尝试用简单的材料进行美术创作;

2.

通过进行美术创作,体验美术创作过程;

3.

通过展示自己的作品和评述同学的作品培养合作、交流能力。

情感态度价值观目标:

1.

在欣赏优秀美术作品过程中,愉悦身心,激发情感;

2.

养成审美习惯,发现被忽视的美的元素,发现生活中的美;

3.

理解现代美术作品继承发扬传统文化精华之现象,关注优秀传统文化,并产生自觉保护的意识。

本课作为美术鉴赏的第一课,主要目的是要激发学生的审美兴趣,关注美术作品,培养以审美的态度看待生活的意识,通过教学,鼓励学生在学习过程中感受、体验、参与、探究、思考和合作。

二、教材分析

《什么是美术作品》是普通高中《美术鉴赏》(湘美版)第一单元第一课。本课主要包括三个方面的内容:1、审美观念是如何形成的;2、美术作品的含义;3、美术鉴赏的重要意义。

本课在教材选择上,根据美术学科的灵活性特点,依托课本的基本结构,并引入大量课外资源进行教学:将原教材内容未能展开的形式美法则的知识点做了适当拓展;在选用美术作品、教学素材方面尽量搜集更丰富、更具有时代感的美术作品和美术现象来分析说明问题。

教材内容分三个层面展示:

一、美的观念的形成和形式美法则。这部分有两个要点:

1、什么是美的

2、美的观念的形成是一个漫长的过程

通过对形式美法则的介绍帮助学生理解美的观念来自人们的审美经验、是在审美过程中对美的事物的总结。通过引入趣味小故事,简单形象地概括美的观念的形成需要较长的过程。

二、美术作品的创作目的和过程。

美术作品的创作目的分为实用的和审美的,这部分把美术作品的含义做了切分,从创作目的出发说明以审美为目的创作的美术作品和实用物品的审美功能被凸显这两种体现审美价值的角度。

美术作品创作过程要点:美术作品是如何产生的?将美的观念和形式美法则运用于生产、生活和艺术创作中,就产生了美术作品。引入莫奈、透纳等大师的优秀美术作品运用于时尚设计的例子,增强美术创作中实用与审美功能相互作用的直观性。

三、美术鉴赏的意义。

这部分主要围绕情感态度价值观目标进行教学设计,选择非洲雕塑、毕加索的版画、现代时装设计三个不同类型的美术作品作为教学素材,分析说明美术作品的审美价值和含义具有时代性,我们应当以历史的、发展的、发现的眼光看待美术作品和日常生活,用审美的态度生活,同时要关注世界各民族的优秀文化,并树立一种自觉继承和保护的意识。

三、学情分析

“美术鉴赏”是在义务教育阶段美术课程中“欣赏·评述”学习领域的基础上更高层次的拓展与延伸。《什么是美术作品》教学对象为刚刚升入高一的学生,他们大多具有强烈的求知欲和好奇心,具有天然的探究欲望,喜欢尝试新事物。客观上,高一上学期学习压力相对较小,这也为美术鉴赏的学习准备了条件。

虽然学生通过初中阶段的学习,已经具有了一定的美术鉴赏基础知识,具备了一定的欣赏、分析美术作品的能力,具有良好的思维品质与辨析能力,但是,出于众所周知的原因,长期以来高中美术学科相对其它高考学科的特殊性,使得有部分学生对于美术学科存有纯娱乐心理,对美术基础知识理解不够透彻,技能实践经验比较缺乏。因此,在教学的难度设计上不宜太大,在教学内容上可以对教材进行拓展,在教学活动设计上注重增加趣味性,以激发学生学习的兴趣。

虽然学生有强烈的好奇心,但通常缺乏正确的引导,大多数学生不懂得观察生活、不懂得从身边发现美的事物,没有用审美的态度对待生活的意识,教学设计应与生活紧密联系,不仅让学生对美术作品进行感受、体验、联想、分析和判断,获得审美享受,而且要用同样的审美的态度观察生活,感受体验生活,从生活中获得审美体验,将审美活动从课堂上对美术作品的鉴赏延伸到日常生活情境中。

四、教学设计

教学环节

教师活动

学生活动

策略(资源、方法、手段等)

导入:设置问题,导入课题

设置问题:同学们,一提到“美术作品”大家会想到哪些类型的美术作品?

学生说出各种自己知道和了解的美术作品类型

教师点拨总结,并播放不同类型美术作品的图片,加深印象导入课题:除了我们常见的这些美术作品的类型,通过今天的学习,看看能不能发现更多更丰富的美术作品?——什么是美术作品

新授课流程:

一、美的观念和形式美法则:

1.美的观念的形成

1.展示图片“甘肃大地湾地画”,并做简单介绍

2.与儿童画做比较,激发兴趣引出教学内容:审美观念的形成

学生思考、感悟

引入小故事:“我的童年是这样爱上画画的”,以孩子与人类的原始社会做类比,讲述小朋友学画画的故事,说明人类审美意识从最初的懵懂慢慢发展、完善的漫长过程。

教师总结:美是一种愉悦的体验,美的观念是人们在长期的生活实践过程中慢慢形成的。

2.形式美法则

展示图片(昆虫、花朵、树叶)引出问题人们在对大自然的观察中发现,美的东西都有一定的规律,我们通过观察这些图片发现规律吗?

学生回答:对称

教师利用建筑、摄影图片讲解对称、均衡法则

3.更多形式美法则

通过大量教学图片展示,讲解对比与调和、节奏与韵律、呼应、多样与统一、比例与尺度等形式美法则

记录、思考、讨论、探究

利用大量教学素材,采取比较法、讲解法、提问法、讨论法等多种教学方法,分析说明各种形式美法则

二、美术作品的创作目的和过程

1.美术作品的创作目的和过程

1.设置问题,引发思考:

(1)同学们,我如果想做一个瓶子来装水,创作目的是什么?

(2)展示并介绍“人面鲵鱼纹瓶”继续设问:这样一个瓶子,小口细颈,装水不容易洒出来;圆腹平底,可以装很多水而且容易平稳放置;两边两个对称的“系”,还可以系上绳子拎起来,这些都说明它具有怎样的功能啊?

2.追问:如果我在瓶子上画上一条娃娃鱼,不管是出于欣赏崇拜还是其它原因,总之我看到它的时候心情会很好,会产生愉悦感,这时候这个瓶子具有了什么功能?

1.学生回答:

(1)装水

(2)实用功能

2.学生思考给出与“审美”相关的答案

结论:美术作品具有实用很审美功能,美术作品的创作目的有实用很审美目的

2.大量的作品欣赏

展示荣获国际大奖产品包装设计、以世界名作为灵感的服装服饰设计图片,进一步分析讲解美术作品实用功能与审美功能从不同角度的结合

学生欣赏

搜集大量教学资源,说明美术作品从实用到审美、从审美到实用的关联,体现不同美术作品的审美角度

3.总美术作品的含义

引领学生回顾总结

集体思考、作答

美术作品的含义:

1.体现审美观念

2.包含形式美法则

3.为了审美目的创作的作品

4.凸显了审美功能的实用物品

三、美术鉴赏的意义

1.展示非洲木雕、毕加索版画《戴网纱的女人》、时尚品牌时装设计图片

讨论与交流:时尚大牌从毕加索的画里找到了设计灵感,毕加索的“立体主义”绘画中又处处闪现着非洲美术的影子。试着谈谈你对这种现象的看法。

2.展示校园某处断裂的地面图片

思考探究:这是校园里一处残缺的路面,遇到这样的路你是不是避之惟恐不及?放慢脚步多看一眼,你能把它修补得有趣又可爱吗?

学生思考、讨论交流

1.总结点拨:毕加索从非洲木雕中发现了美,找到了创作灵感,时尚设计师从毕加索的版画中借鉴了美的元素,实用物品的审美功能不能忽视,生活中需要发现美的眼睛,优秀文化需要传承和发扬.....

.2.搜集粉笔画大师David

Zinn的作品,活泼新颖的形式和画风引发学生共鸣,思考街头、墙面等生活环境中可能存在的审美元素

总结美术鉴赏的意义:美无处不在,把审美当成习惯,学会在平淡中发掘美,关注生活中的美;丰富对美术作品的认识,发现美术作品的价值,自觉传承保护世界优秀文化。

实践创作活动设计

你喜欢吃零食吗?零食除了美味还可以进行美的创造,通过观看一系列用食物创作的美术作品,激发灵感,开动想象力,利用手里的花生、糖果等材料进行属于自己的零食创作吧。

学生利用材料进行实践创作练习

展示作品、表达创作想

评述交流

教师巡视观察活动过程

适当指导

倾听展示

作出评价

五、评测练习

1.

思考与交流

时尚大牌从毕加索的画里找到了设计灵感,毕加索的“立体主义”绘画中又处处闪现着非洲美术的影子。

试着谈谈你对这种现象的看法。

2.

创作实践活动

你喜欢吃零食吗?零食除了美味还可以进行美的创造,通过观看一系列用食物创作的美术作品,激发灵感,开动想象力,利用手里的花生、糖果等材料进行属于自己的零食创作吧。