七年级历史上册 第16课三国鼎立 能力提升训练(含解析)

文档属性

| 名称 | 七年级历史上册 第16课三国鼎立 能力提升训练(含解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 202.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-12-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

人教部编七年级历史上册

第16课三国鼎立

能力提升训练

单项选择

1.在官渡之战中,袁绍拥有“精兵十万”,曹操集结到的兵力不过三四万人,但曹操却能够大获全胜,你认为曹操取胜的原因主要是( )

A.采取了正确的计谋

B.军事力量强大

C.得到人民的支持

D.袁绍刚愎自用

2.下图是“中国古典文学名著《三国演义》——官渡之战”的纪念金币。下列有关官渡之战的叙述正确的是( )

A.发生在三国时期

B.袁绍战死

C.发生在公元前200年

D.曹军火烧袁军粮草

3.中央电视台《百家讲坛》栏目播放了《易中天品三国》后,引起了巨大反响。易中天所品读的“三国”是( )

A.夏、商、周

B.宋、元、明

C.元、明、清

D.魏、蜀、吴

4.据历史文献记载:公元230年,东吴孙权派将军卫温率万人船队到达今台湾,首次加强了海峡两岸的交流。台湾在三国时被称为( )

A.台湾

B.夷洲

C.流求

D.琉球

5.三国故事在中国可以说是家喻户晓,在三国鼎立形成过程中发生过两次著名的以少胜多的战役,即官渡之战和赤壁之战。这两次战役与相关人物搭配正确的一组是( )

①官渡之战——刘备

②赤壁之战——曹操

③官渡之战——袁绍

④赤壁之战——孙权

A.①②③

B.①③④

C.①②④

D.②③④

6.官渡之战和赤壁之战中失败一方主观上的共同原因是( )

A.骄傲轻敌

B.军心涣散

C.准备不充分

D.士兵不习水战

7.赤壁之战是中国历史上以少胜多的著名战例,下列关于这次战役中曹操战败原因的分析,不正确的是( )

A.曹军来自北方,不习水战

B.曹军疾疫流行,战斗力减弱

C.孙刘联军偷袭烧掉曹军的屯粮

D.船舰连在一起的战术运用不当

8.下列人物不属于三国时期的是( )

A.刘备

B.曹操

C.孙权

D.诸葛亮

9.在三国鼎立局面的形成过程中,官渡之战、赤壁之战起到了重要作用,下列对其表述不正确的是( )

A.官渡之战为曹操统一北方奠定了基础

B.赤壁之战奠定了三国鼎立局面形成的基础

C.这两次战役都是曹操取得了决定性胜利

D.两次战役都是历史上著名的以少胜多的战例

10.下列事件在历史上出现的先后顺序是( )

①东汉结束

②刘备称帝

③赤壁之战

④孙权割据江东

A.①②③④

B.③②④①

C.④③①②

D.②④③①

11.曹操在下列哪场战役中以少胜多打败袁绍军队,奠定其统一北方的基础( )

A.巨鹿之战

B.官渡之战

C.赤壁之战

D.淝水之战

12.著名典故“三顾茅庐”源自东汉末年。这位曾住在茅庐里的历史人物是( )

A.曹操

B.刘备

C.诸葛亮

D.孙权

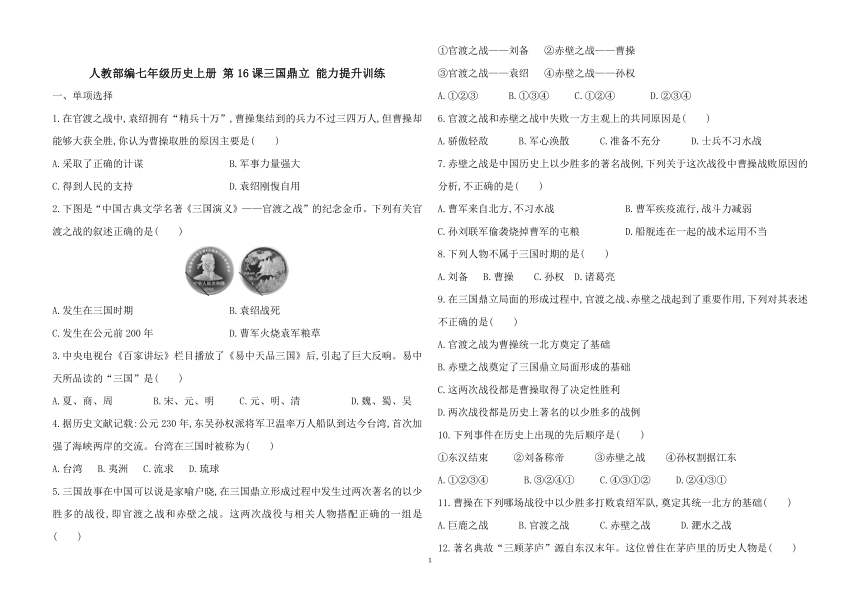

13.阅读下图,找出三国鼎立时期魏国的建立者及其都城搭配正确的一项( )

A.曹操 洛阳

B.刘备 成都

C.孙权 建业

D.曹丕 洛阳

二、综合练习

1.阅读下列材料,回答问题。

【看史书】

材料一 滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄,是非成败转头空,青山依旧在,几度夕阳红。……古今多少事,都付笑谈中。

——《三国演义》开篇词

(1)材料一中的“浪花淘尽英雄”是说在那个历史年代,曾有过很多的英雄豪杰。请你举出三位当时的“英雄豪杰”。你最喜欢的是哪一位?请用一句话说明你喜欢他(她)的原因。

【读宋词】

材料二 故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发,羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。

——苏轼《念奴娇·赤壁怀古》

(2)材料二中“三国”指哪三国?材料二与我国古代历史上哪一个著名战役有关?“周郎”指的是谁?与他一同指挥这场战役的还有哪一位?

(3)试评述“樯橹灰飞烟灭”的原因。(写出两点即可)

【评局势】

(4)我们常说,统一是历史发展的主流,统一是历史的进步。那么从东汉末年到三国鼎立,你认为它是进步还是倒退?说说你的理由。

2.阅读下列材料,回答问题。

材料一 南阳武侯祠联:“收二川,排八阵,六出七擒,五丈原前点四十九盏明灯,一心只为酬三顾;取西蜀,定南蛮,东和北拒,中军帐里变金木土爻神卦,水面偏能用火攻。”

材料二 杜甫诗:“功盖三分国,名成八阵图。江流石不转,遗恨失吞吴。”

材料一、材料二所赞颂的人是谁?如何评价此人?

材料一中“取西蜀”“东和北拒”“水面偏能用火攻”分别指什么?

材料中最能高度概括他的功劳的是哪一句?

请列举和他有关的三个成语。

请你用一句成语来概括他的高尚品质。(或写一句与他相关的诗句)

参考答案

一、单项选择

1.答案 A 本题考查学生对历史知识的理解和探究能力。官渡之战是以少胜多的战役,故B项是错误的;袁绍和曹操都是军阀,其战争属于军阀混战,双方都得不到人民的支持,故C项是错误的;D项不是主要原因。故选A项。

2.答案 D 200年,官渡之战中,曹军袭击了袁军的屯粮处,火烧其全部粮草。A、B、C三项叙述均不正确。

3.答案 D 魏、蜀、吴建立后,三国鼎立局面正式形成。

4.答案 B 本题考查学生的识记能力。台湾在三国时被称为夷洲。

5.答案 D 曹操与袁绍决战官渡,曹操以少胜多。孙刘联军与曹操决战赤壁,孙刘联军以少胜多。所以D项是正确的。

6.答案 A 本题考查学生的比较分析能力。官渡之战中,袁绍骄傲轻敌,曹操以少胜多;赤壁之战中,曹操骄傲轻敌,被孙刘联军打败。故答案为A项。

7.答案 C 依据所学可知,赤壁之战中曹军来自北方,不习水战,曹军疾疫流行,战斗力减弱,船舰连在一起的战术运用不当,孙刘联军利用火攻,大败曹操,A、B、D是曹操战败的原因;官渡之战中曹操偷袭烧掉袁绍的屯粮,C表述不正确,符合题意。

8.答案 B 220年曹操去世后,他的儿子曹丕废掉汉献帝,自称皇帝,国号魏。曹操是东汉末年人,不属于三国时期。

9.答案 C 依据所学可知,官渡之战曹操取得了决定性胜利,赤壁之战孙刘联军取得胜利,C项表述不正确,符合题意。200年的官渡之战为曹操统一北方奠定了基础;208年的赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础;两次战役都是历史上著名的以少胜多的战例。A、B、D三项表述正确,不符合题意。

10.答案 C 刘备联合已经割据江东的孙权,在赤壁之战中打败曹操,奠定了三国鼎立局面形成的基础;220年,曹丕废掉汉献帝,在洛阳称帝,国号魏,东汉结束;221年,刘备在成都称帝,国号汉;229年,孙权称帝,吴国建立,三国鼎立局面形成,故选C。

11.答案 B 四场战役的交战双方并不相同,巨鹿之战、淝水之战都与曹操无关,赤壁之战是曹操与孙刘联军作战,官渡之战的交战双方才是曹操和袁绍。故选B。

12.答案 C 三顾茅庐是指东汉末年刘备三次到隆中(今湖北襄阳附近)诸葛亮住处请他出山辅佐自己。故选C。

13.答案 D 220年,曹操的儿子曹丕废掉汉献帝,即皇帝位,国号魏,定都洛阳。故选D。

二、综合练习

1.答案 (1)刘备、孙权、诸葛亮、周瑜、张飞、关羽等。(此题答案不唯一,学生只要答出三国时期的著名历史人物即可)如诸葛亮:鞠躬尽瘁,死而后已。

(2)魏、蜀、吴。赤壁之战。周瑜。诸葛亮。

(3)曹操自恃兵力雄厚,骄傲轻敌,加上曹军来自北方,不习水战,又不服南方水土,在孙刘联军的火攻下最后大败。

(4)从东汉末年到三国鼎立,是历史的进步。东汉末年,军阀割据混战,严重破坏了生产。魏、蜀、吴统治者在军阀混战中脱颖而出,完成了局部统一,并采取了一些稳定社会、恢复和发展生产的措施,人民生产生活状况有所好转。

解析 第(1)问为开放性试题,结合史实作答即可;第(2)问据材料二中“三国周郎赤壁”即可判断此战役为赤壁之战,据此并结合所学回答;第(3)问首先明确“樯橹灰飞烟灭”指曹操的失败,据此并结合所学回答;第(4)问为开放性试题,围绕统一有利于社会发展与进步作答。

2.答案 (1)诸葛亮。三国时杰出的军事家和政治家。

(2)“取西蜀”指赤壁之战后,协助刘备攻占四川;“东和北拒”是指确定联孙抗曹的战略;“水面偏能用火攻”是指赤壁之战中火烧曹军。

(3)功盖三分国。

(4)三顾茅庐;万事俱备,只欠东风;七擒七纵。

(5)鞠躬尽瘁,死而后已。

解析 第(1)问,阅读材料可知赞颂的是诸葛亮。第(2)问结合所学知识回答。第(3)问结合材料回答。第(4)问结合相关的课内、课外知识回答。第(5)问是开放性题目,言之有理即可。

6

第16课三国鼎立

能力提升训练

单项选择

1.在官渡之战中,袁绍拥有“精兵十万”,曹操集结到的兵力不过三四万人,但曹操却能够大获全胜,你认为曹操取胜的原因主要是( )

A.采取了正确的计谋

B.军事力量强大

C.得到人民的支持

D.袁绍刚愎自用

2.下图是“中国古典文学名著《三国演义》——官渡之战”的纪念金币。下列有关官渡之战的叙述正确的是( )

A.发生在三国时期

B.袁绍战死

C.发生在公元前200年

D.曹军火烧袁军粮草

3.中央电视台《百家讲坛》栏目播放了《易中天品三国》后,引起了巨大反响。易中天所品读的“三国”是( )

A.夏、商、周

B.宋、元、明

C.元、明、清

D.魏、蜀、吴

4.据历史文献记载:公元230年,东吴孙权派将军卫温率万人船队到达今台湾,首次加强了海峡两岸的交流。台湾在三国时被称为( )

A.台湾

B.夷洲

C.流求

D.琉球

5.三国故事在中国可以说是家喻户晓,在三国鼎立形成过程中发生过两次著名的以少胜多的战役,即官渡之战和赤壁之战。这两次战役与相关人物搭配正确的一组是( )

①官渡之战——刘备

②赤壁之战——曹操

③官渡之战——袁绍

④赤壁之战——孙权

A.①②③

B.①③④

C.①②④

D.②③④

6.官渡之战和赤壁之战中失败一方主观上的共同原因是( )

A.骄傲轻敌

B.军心涣散

C.准备不充分

D.士兵不习水战

7.赤壁之战是中国历史上以少胜多的著名战例,下列关于这次战役中曹操战败原因的分析,不正确的是( )

A.曹军来自北方,不习水战

B.曹军疾疫流行,战斗力减弱

C.孙刘联军偷袭烧掉曹军的屯粮

D.船舰连在一起的战术运用不当

8.下列人物不属于三国时期的是( )

A.刘备

B.曹操

C.孙权

D.诸葛亮

9.在三国鼎立局面的形成过程中,官渡之战、赤壁之战起到了重要作用,下列对其表述不正确的是( )

A.官渡之战为曹操统一北方奠定了基础

B.赤壁之战奠定了三国鼎立局面形成的基础

C.这两次战役都是曹操取得了决定性胜利

D.两次战役都是历史上著名的以少胜多的战例

10.下列事件在历史上出现的先后顺序是( )

①东汉结束

②刘备称帝

③赤壁之战

④孙权割据江东

A.①②③④

B.③②④①

C.④③①②

D.②④③①

11.曹操在下列哪场战役中以少胜多打败袁绍军队,奠定其统一北方的基础( )

A.巨鹿之战

B.官渡之战

C.赤壁之战

D.淝水之战

12.著名典故“三顾茅庐”源自东汉末年。这位曾住在茅庐里的历史人物是( )

A.曹操

B.刘备

C.诸葛亮

D.孙权

13.阅读下图,找出三国鼎立时期魏国的建立者及其都城搭配正确的一项( )

A.曹操 洛阳

B.刘备 成都

C.孙权 建业

D.曹丕 洛阳

二、综合练习

1.阅读下列材料,回答问题。

【看史书】

材料一 滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄,是非成败转头空,青山依旧在,几度夕阳红。……古今多少事,都付笑谈中。

——《三国演义》开篇词

(1)材料一中的“浪花淘尽英雄”是说在那个历史年代,曾有过很多的英雄豪杰。请你举出三位当时的“英雄豪杰”。你最喜欢的是哪一位?请用一句话说明你喜欢他(她)的原因。

【读宋词】

材料二 故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发,羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。

——苏轼《念奴娇·赤壁怀古》

(2)材料二中“三国”指哪三国?材料二与我国古代历史上哪一个著名战役有关?“周郎”指的是谁?与他一同指挥这场战役的还有哪一位?

(3)试评述“樯橹灰飞烟灭”的原因。(写出两点即可)

【评局势】

(4)我们常说,统一是历史发展的主流,统一是历史的进步。那么从东汉末年到三国鼎立,你认为它是进步还是倒退?说说你的理由。

2.阅读下列材料,回答问题。

材料一 南阳武侯祠联:“收二川,排八阵,六出七擒,五丈原前点四十九盏明灯,一心只为酬三顾;取西蜀,定南蛮,东和北拒,中军帐里变金木土爻神卦,水面偏能用火攻。”

材料二 杜甫诗:“功盖三分国,名成八阵图。江流石不转,遗恨失吞吴。”

材料一、材料二所赞颂的人是谁?如何评价此人?

材料一中“取西蜀”“东和北拒”“水面偏能用火攻”分别指什么?

材料中最能高度概括他的功劳的是哪一句?

请列举和他有关的三个成语。

请你用一句成语来概括他的高尚品质。(或写一句与他相关的诗句)

参考答案

一、单项选择

1.答案 A 本题考查学生对历史知识的理解和探究能力。官渡之战是以少胜多的战役,故B项是错误的;袁绍和曹操都是军阀,其战争属于军阀混战,双方都得不到人民的支持,故C项是错误的;D项不是主要原因。故选A项。

2.答案 D 200年,官渡之战中,曹军袭击了袁军的屯粮处,火烧其全部粮草。A、B、C三项叙述均不正确。

3.答案 D 魏、蜀、吴建立后,三国鼎立局面正式形成。

4.答案 B 本题考查学生的识记能力。台湾在三国时被称为夷洲。

5.答案 D 曹操与袁绍决战官渡,曹操以少胜多。孙刘联军与曹操决战赤壁,孙刘联军以少胜多。所以D项是正确的。

6.答案 A 本题考查学生的比较分析能力。官渡之战中,袁绍骄傲轻敌,曹操以少胜多;赤壁之战中,曹操骄傲轻敌,被孙刘联军打败。故答案为A项。

7.答案 C 依据所学可知,赤壁之战中曹军来自北方,不习水战,曹军疾疫流行,战斗力减弱,船舰连在一起的战术运用不当,孙刘联军利用火攻,大败曹操,A、B、D是曹操战败的原因;官渡之战中曹操偷袭烧掉袁绍的屯粮,C表述不正确,符合题意。

8.答案 B 220年曹操去世后,他的儿子曹丕废掉汉献帝,自称皇帝,国号魏。曹操是东汉末年人,不属于三国时期。

9.答案 C 依据所学可知,官渡之战曹操取得了决定性胜利,赤壁之战孙刘联军取得胜利,C项表述不正确,符合题意。200年的官渡之战为曹操统一北方奠定了基础;208年的赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础;两次战役都是历史上著名的以少胜多的战例。A、B、D三项表述正确,不符合题意。

10.答案 C 刘备联合已经割据江东的孙权,在赤壁之战中打败曹操,奠定了三国鼎立局面形成的基础;220年,曹丕废掉汉献帝,在洛阳称帝,国号魏,东汉结束;221年,刘备在成都称帝,国号汉;229年,孙权称帝,吴国建立,三国鼎立局面形成,故选C。

11.答案 B 四场战役的交战双方并不相同,巨鹿之战、淝水之战都与曹操无关,赤壁之战是曹操与孙刘联军作战,官渡之战的交战双方才是曹操和袁绍。故选B。

12.答案 C 三顾茅庐是指东汉末年刘备三次到隆中(今湖北襄阳附近)诸葛亮住处请他出山辅佐自己。故选C。

13.答案 D 220年,曹操的儿子曹丕废掉汉献帝,即皇帝位,国号魏,定都洛阳。故选D。

二、综合练习

1.答案 (1)刘备、孙权、诸葛亮、周瑜、张飞、关羽等。(此题答案不唯一,学生只要答出三国时期的著名历史人物即可)如诸葛亮:鞠躬尽瘁,死而后已。

(2)魏、蜀、吴。赤壁之战。周瑜。诸葛亮。

(3)曹操自恃兵力雄厚,骄傲轻敌,加上曹军来自北方,不习水战,又不服南方水土,在孙刘联军的火攻下最后大败。

(4)从东汉末年到三国鼎立,是历史的进步。东汉末年,军阀割据混战,严重破坏了生产。魏、蜀、吴统治者在军阀混战中脱颖而出,完成了局部统一,并采取了一些稳定社会、恢复和发展生产的措施,人民生产生活状况有所好转。

解析 第(1)问为开放性试题,结合史实作答即可;第(2)问据材料二中“三国周郎赤壁”即可判断此战役为赤壁之战,据此并结合所学回答;第(3)问首先明确“樯橹灰飞烟灭”指曹操的失败,据此并结合所学回答;第(4)问为开放性试题,围绕统一有利于社会发展与进步作答。

2.答案 (1)诸葛亮。三国时杰出的军事家和政治家。

(2)“取西蜀”指赤壁之战后,协助刘备攻占四川;“东和北拒”是指确定联孙抗曹的战略;“水面偏能用火攻”是指赤壁之战中火烧曹军。

(3)功盖三分国。

(4)三顾茅庐;万事俱备,只欠东风;七擒七纵。

(5)鞠躬尽瘁,死而后已。

解析 第(1)问,阅读材料可知赞颂的是诸葛亮。第(2)问结合所学知识回答。第(3)问结合材料回答。第(4)问结合相关的课内、课外知识回答。第(5)问是开放性题目,言之有理即可。

6

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史