人教版(2019)高中物理 选择性必修第三册 第4章 第3节 原子的核式结构模型课件 45 张PPT

文档属性

| 名称 | 人教版(2019)高中物理 选择性必修第三册 第4章 第3节 原子的核式结构模型课件 45 张PPT |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-12-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第3节 原子的核式结构模型

核心

素养

物理观念

科学思维

1.知道阴极射线是由电子组成的,电子是原子的组成部分,是比原子更基本的物质单元。

2.知道电荷是量子化的,即任何电荷只能是e的整数倍。

3.了解α粒子散射实验原理和实验现象。

4.知道卢瑟福的原子核式结构模型的主要内容。

5.知道原子和原子核大小的数量级,原子核的电荷数。

1.体会汤姆孙发现电子的研究方法。

2.体会卢瑟福通过α粒子散射实验否定已有原子模型和建立新模型的思想方法。

知识点一 阴极射线

[阅读助学]

这个丰富多彩的大千世界是由原子构成的。原子内部呈现的复杂的结构,不断地吸引着人们去探索。现在利用先进的手段已经能够“看到”或“拿起”一个原子,但在19世纪,实验手段和设备相当简陋,人类只能运用观测的现象推测原子内部的情景。汤姆孙在研究原子结构方面取得了开拓性的成果。汤姆孙在当时是通过什么样的实验发现电子的呢?

用扫描隧道显微镜

“看到”的溴原子

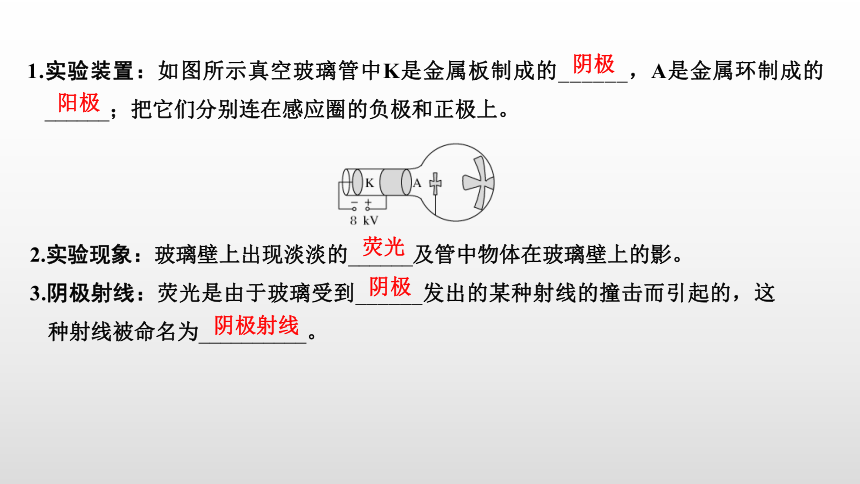

1.实验装置:如图所示真空玻璃管中K是金属板制成的______,A是金属环制成的______;把它们分别连在感应圈的负极和正极上。

2.实验现象:玻璃壁上出现淡淡的______及管中物体在玻璃壁上的影。

3.阴极射线:荧光是由于玻璃受到______发出的某种射线的撞击而引起的,这种射线被命名为__________。

阴极

阳极

荧光

阴极

阴极射线

[思考判断]

(1)玻璃壁上出现的淡淡荧光就是阴极射线。( )

(2)玻璃壁上出现的影是玻璃受到阴极射线的撞击而产生的。( )

(3)阴极射线在真空中沿直线传播。( )

×

√

×

知识点二 电子的发现

1.汤姆孙的探究

(1)让阴极射线分别通过电场和磁场,根据______情况,证明它是____ (A.带正电 B.带负电)的粒子流并求出了它的比荷。

(2)换用__________的阴极做实验,所得______的数值都相同。证明这种粒子是构成各种物质的共有成分。

(3)进一步研究新现象,不论是由于正离子的轰击,紫外光的照射,金属受热还是放射性物质的自发辐射,都能发射同样的__________——电子。由此可见,电子是原子的__________,是比原子更______的物质单元。

偏转

B

不同材料

比荷

带电粒子

组成部分

基本

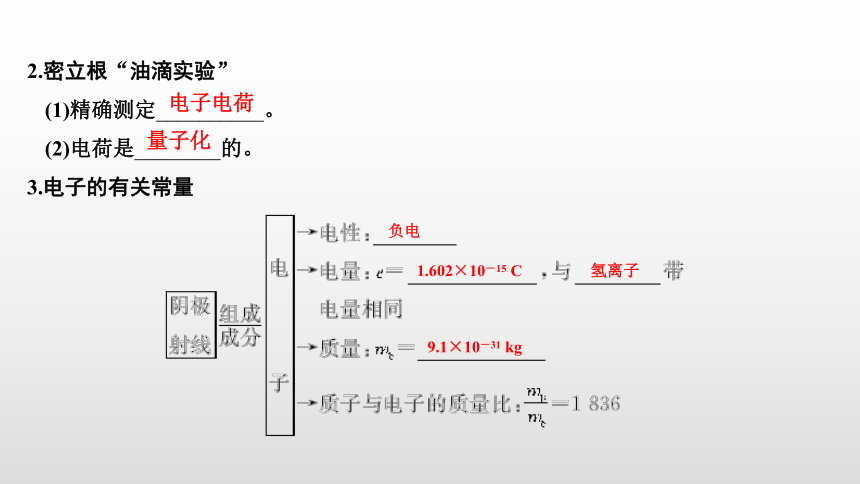

2.密立根“油滴实验”

(1)精确测定__________。

(2)电荷是________的。

3.电子的有关常量

电子电荷

量子化

负电

1.602×10-15 C

氢离子

9.1×10-31 kg

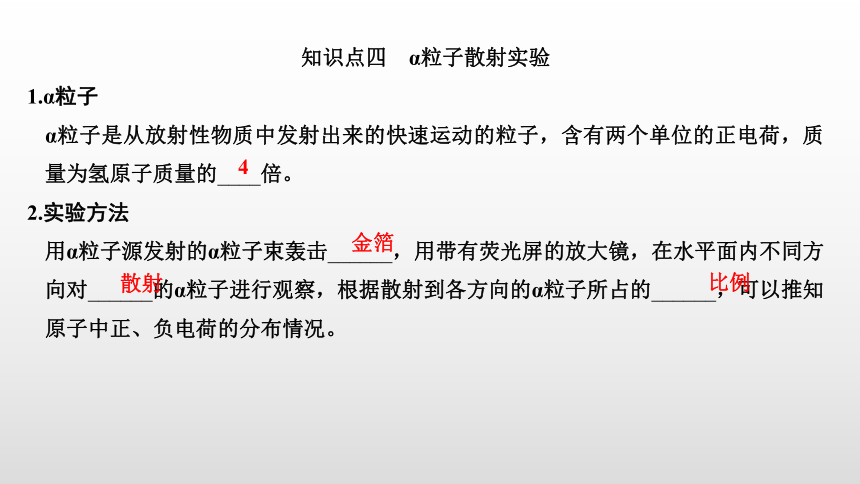

[思考判断]

(1)英国物理学家汤姆孙认为阴极射线是一种电磁辐射。( )

(2)组成阴极射线的粒子是电子。( )

(3)电子是原子的组成部分,电子电荷量可以取任意数值。( )

×

√

×

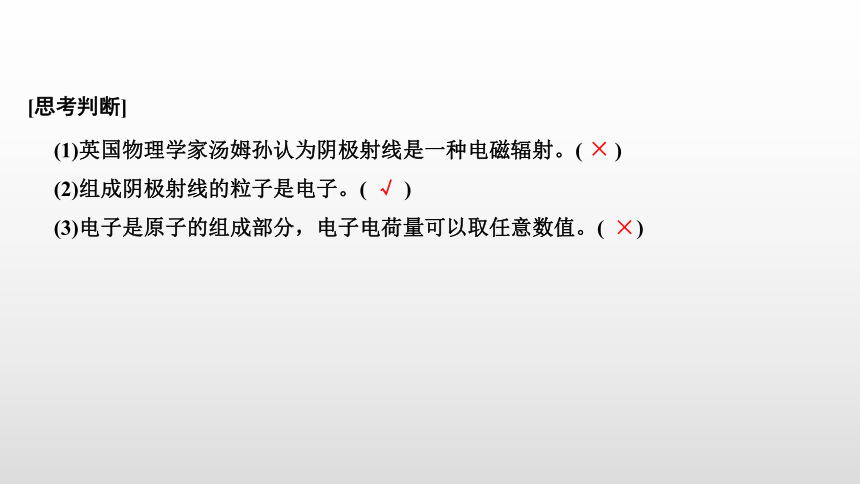

知识点三 汤姆孙的原子模型

汤姆孙于1898年提出了原子模型,他认为原子是一个______,________弥漫性地均匀分布在整个球体内,______镶嵌在球中。

汤姆孙的原子模型,小圆点代表________,大圆点代表______。

汤姆孙的原子模型被称为西瓜模型或枣糕模型,该模型能解释一些实验现象,但后来被____________实验否定了。

球体

正电荷

电子

正电荷

电子

α粒子散射

[思考判断]

汤姆孙的枣糕式模型认为原子是一个球体,正电荷弥漫性地均匀分布在整个球体内。( )

√

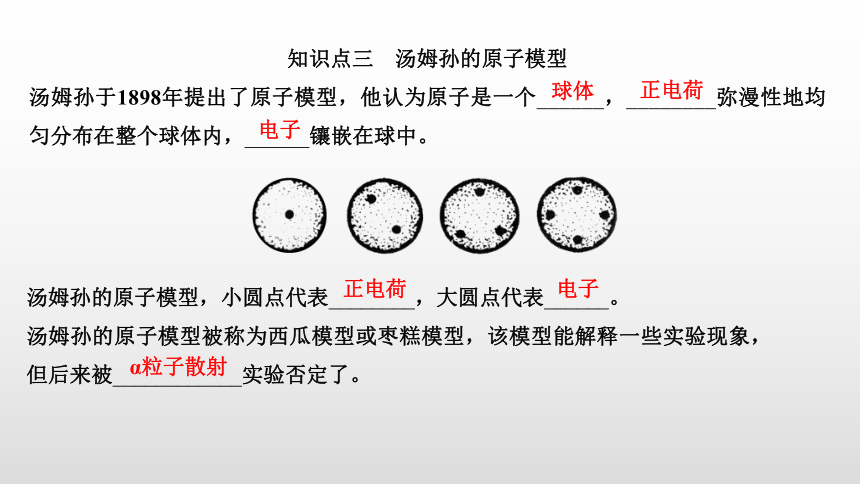

知识点四 α粒子散射实验

1.α粒子

α粒子是从放射性物质中发射出来的快速运动的粒子,含有两个单位的正电荷,质量为氢原子质量的____倍。

2.实验方法

用α粒子源发射的α粒子束轰击______,用带有荧光屏的放大镜,在水平面内不同方向对______的α粒子进行观察,根据散射到各方向的α粒子所占的______,可以推知原子中正、负电荷的分布情况。

4

金箔

散射

比例

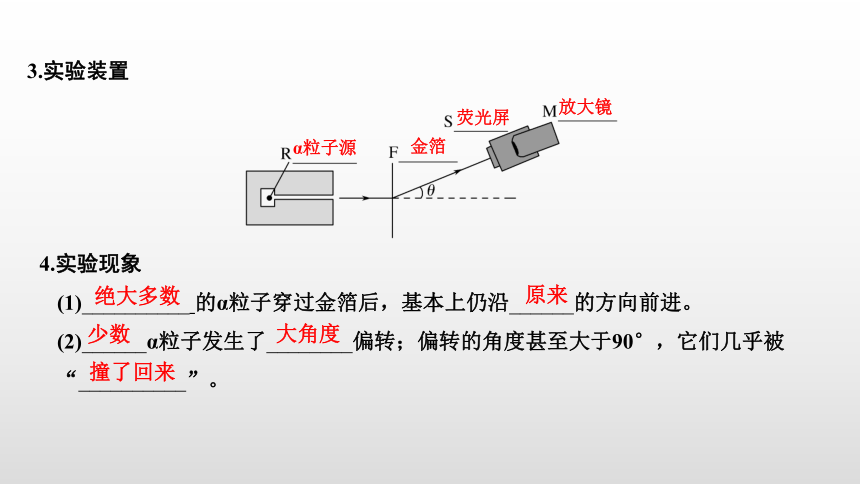

3.实验装置

4.实验现象

(1)__________ 的α粒子穿过金箔后,基本上仍沿______的方向前进。

(2)______α粒子发生了________偏转;偏转的角度甚至大于90°,它们几乎被“__________”。

α粒子源

金箔

荧光屏

放大镜

绝大多数

原来

少数

大角度

撞了回来

5.实验意义:卢瑟福通过α粒子散射实验,否定了汤姆孙的原子模型,建立了__________模型。

[思考判断]

(1)α粒子带有一个单位的正电荷,质量为氢原子质量的2倍。( )

(2)α粒子实验证实了汤姆孙的枣糕式原子模型。( )

核式结构

×

×

知识点五 原子的核式结构模型

[观图助学]

在探究原子内部结构的过程中,卢瑟福说:“我知道了,原子到底是什么样的……可以将它想象成一个小的太阳系。”你是怎样理解这段话的?

一一

1.核式结构模型:1911年由卢瑟福提出,原子中带正电的部分体积很小,但几乎占有全部______,电子在正电体的外面______。

质量

运动

2.原子核的电荷与尺度

原子序数

质子

中子

A

10-10 m

10-15 m

[思考判断]

(1)卢瑟福的核式结构模型认为原子中带正电的部分体积很小,电子在正电体外面运动。( )

(2)原子核的电荷数等于核中的中子数。( )

(3)对于一般的原子,由于原子核很小,所以内部十分空旷。( )

√

×

√

[观察探究]

如图所示,接通真空管(又称阴极射线管)的电源,将条形磁铁的一个磁极靠近射线管,观察阴极射线是否偏转,向什么方向偏转;把另一个磁极靠近射线管,观察射线的偏转情况。你认为射线的偏转是什么原因造成的?你能通过射线偏转的情况来确定射线粒子流携带的是哪种电荷吗?

核心要点

对阴极射线性质的研究和认识

答案 运动电荷在磁场中受到洛伦兹力。根据左手定则,结合磁场方向、粒子运动方向,可以判断出射线粒子流携带的电荷是正电荷还是负电荷。

[探究归纳]

1.阴极射线带电性质的判断方法

(1)方法一:在阴极射线所经区域加上电场,通过打在荧光屏上的亮点位置的变化和电场的情况确定带电的性质。

(2)方法二:在阴极射线所经区域加一磁场,根据亮点位置的变化和左手定则确定带电的性质。

2.阴极射线的本质

阴极射线的本质是带负电的粒子流,汤姆孙把这种粒子命名为“电子”。

[试题案例]

[例1] (多选)一只阴极射线管,左侧不断有电子射出,若在管的正下方放一通电直导线AB时,发现射线径迹下偏,如图所示。则( )

A.导线中的电流由A流向B

B.导线中的电流由B流向A

C.若要使电子束的径迹向上偏,可以通过改变AB中电流的方向来实现

D.电子束的径迹与AB中电流的方向无关

解析 在阴极射线管中射出的阴极射线是带负电的电子流,在导线AB形成的磁场中向下偏转,由左手定则可知磁场是垂直纸面向里的,根据安培定则可知导线AB中的电流是由B流向A的,选项A错误,B正确;通过改变AB中的电流方向可以改变磁场方向从而使阴极射线的受力方向向上,使电子束的径迹向上偏,选项C正确;由此可知电子束的径迹与AB中的电流方向即AB形成的磁场方向有关,选项D错误。

答案 BC

[针对训练1] 关于阴极射线,下列说法正确的是( )

A.阴极射线就是稀薄气体导电时的辉光放电现象

B.阴极射线是在真空管内由正极发出的电子流

C.阴极射线是由德国物理学家戈德斯坦命名的

D.阴极射线的比荷比质子的比荷小

解析 阴极射线是在真空管中由负极发出的电子流,故选项A、B错误;最早由德国物理学家戈德斯坦在1876年提出并命名为阴极射线,故选项C正确;阴极射线本质是电子流,故其比荷比质子比荷大,故选项D错误。

答案 C

[要点归纳]

1.带电粒子比荷的测定方法

甲

核心要点

电子比荷的测定

乙

2.证明阴极射线不是氢离子的思路

(1)通过阴极射线在电场中的偏转证明它是带负电的粒子流。

(2)测定它的比荷是氢离子比荷的1 000多倍。

(3)测出阴极射线粒子的电荷量与氢离子的电荷量相同。

(4)计算出它的质量约为氢离子的千分之一,阴极射线是质量远小于氢离子的粒子——电子。

3.电子电荷量的精确测定是密立根通过“油滴实验”测定的,密立根实验的重要意义是发现电荷量是量子化的,即任何电荷只能是e的整数倍。

[试题案例]

[例2] 在再现汤姆孙测阴极射线比荷的实验中,采用了如图所示的阴极射线管,从C出来的阴极射线经过A、B间的电场加速后,水平射入长度为L的D、G平行板间,接着在荧光屏F中心出现光斑。若在D、G间加上方向向上、场强为E的匀强电场,阴极射线将向下偏转;如果再利用通电线圈在D、G电场区加上一垂直纸面的磁感应强度大小为B的匀强磁场(图中未画出),光斑恰好回到荧光屏中心,接着再去掉电场,阴极射线向上偏转,偏转角为θ,试解决下列问题:

(1)说明阴极射线的电性;

(2)说明图中磁场沿什么方向;

(3)根据L、E、B和θ,求出阴极射线的比荷。

解析 (1)由于阴极射线在电场中向下偏转,因此阴极射线受电场力方向向下,又由于匀强电场方向向上,则电场力的方向与电场方向相反,所以阴极射线带负电。

(2)由于所加磁场使阴极射线受到向上的洛伦兹力,而与电场力平衡,由左手定则得磁场的方向垂直纸面向外。

2R=a③

[问题探究]

如图所示为1909年英籍新西兰物理学家卢瑟福及盖革进行α粒子散射实验的实验装置,阅读课本,回答以下问题:

核心要点

对α粒子散射实验的理解与分析

(1)实验装置中各部件的作用是什么?实验过程是怎样的?

(2)少数α粒子发生大角度散射的原因是什么?

答案 (1)①α粒子源:把放射性元素钋放在带小孔的铅盒中,放射出高能的α粒子。

②带荧光屏的放大镜:观察α粒子打在荧光屏上发出的微弱闪光。

实验过程:α粒子经过一条细通道,形成一束射线,打在很薄的金箔上,由于金原子中的带电粒子对α粒子有库仑力的作用,一些α粒子会改变原来的运动方向。带有放大镜的荧光屏可以沿题图中虚线转动,以统计向不同方向散射的α粒子的数目。

(2)α粒子带正电,α粒子受原子中带正电的部分的排斥力发生了大角度散射。

[探究归纳]

1.α粒子的散射实验否定了汤姆孙的原子模型

(1)α粒子在穿过原子之间时,所受周围的正、负电荷作用的库仑力是平衡的,α粒子不会发生偏转。

(2)α粒子正对着电子射来,质量远小于α粒子的电子不可能使α粒子发生明显偏转,更不可能使它反弹。

2.原子的核式结构模型对α粒子散射实验结果的解释

(1)当α粒子穿过原子时,如果离核较远,受到原子核的斥力很小,α粒子就像穿过“一片空地”一样,无遮无挡,运动方向改变很小,因为原子核很小,所以绝大多数α粒子不发生偏转。

(2)只有当α粒子十分接近原子核穿过时,才受到很大的库仑力作用,偏转角才很大,而这种机会很少。

(3)如果α粒子正对着原子核射来,偏转角几乎达到180°,这种机会极少。

[试题案例]

[例3] 如图所示为卢瑟福α粒子散射实验装置的示意图,图中的显微镜可在圆周轨道上转动,通过显微镜前相连的荧光屏可观察α粒子在各个角度的散射情况。下列说法中正确的是( )

A.在图中的A、B两位置分别进行观察,相同时间内观察到屏上的闪光次数一样多

B.在图中的B位置进行观察,屏上观察不到任何闪光

C.卢瑟福选用不同重金属箔片作为α粒子散射的靶,观察到的实验结果基本相似

D.α粒子发生散射的主要原因是α粒子撞击到金箔原子后产生的反弹

解析 α粒子散射实验现象:绝大多数α粒子沿原方向前进,少数α粒子有大角度散射。所以A处观察到的粒子数多,B处观察到的粒子数少,所以选项A、B错误;α粒子发生散射的主要原因是受到原子核库仑斥力的作用,所以选项D错误,C正确。

答案 C

[针对训练3] (多选)如图为卢瑟福所做的α粒子散射实验装置的示意图,荧光屏和显微镜一起分别放在图中的A、B、C、D四个位置时,下述说法中正确的是( )

A.相同时间内在A时观察到屏上的闪光次数最多

B.相同时间内在B时观察到屏上的闪光次数比放在A时少些

C.放在D位置时屏上仍能观察到一些闪光,但次数极少

D.放在C、D位置时屏上观察不到闪光

解析 在卢瑟福α粒子散射实验中,α粒子穿过金箔后,绝大多数α粒子仍沿原来的方向前进,选项A正确;少数α粒子发生大角度偏转,极少数α粒子偏转角度大于90°,极个别α粒子反弹回来,所以在B位置只能观察到少数的闪光,在C、D两位置能观察到的闪光次数极少,选项D错误,B、C正确。

答案 ABC

[要点归纳]

1.原子的核式结构模型与原子的枣糕模型的对比

核心要点

原子的核式结构模型

核式结构模型

枣糕模型

原子内部是非常空旷的,正电荷集中在一个很小的核里

原子是充满了正电荷的球体

电子绕核高速旋转

电子均匀嵌在原子球体内

2.原子内的电荷关系:原子核的电荷数与核外的电子数相等,非常接近原子序数。

3.原子核的大小:原子的半径数量级为10-10 m,原子核半径的数量级为10-15 m,原子核的半径只相当于原子半径的十万分之一,体积只相当于原子体积的10-15。

[试题案例]

[例4] (多选)根据卢瑟福的原子的核式结构理论,下列对原子结构的认识中,正确的是( )

A.原子中绝大部分是空的,原子核很小

B.电子在核外运动,库仑力提供向心力

C.原子的全部正电荷都集中在原子核里

D.原子核的直径大约为10-10 m

解析 卢瑟福α粒子散射实验的结果否定了汤姆孙的原子模型,提出了关于原子的核式结构学说,并估算出原子核半径的数量级为10-15 m,原子半径的数量级为10-10 m,原子半径是原子核半径的十万倍,所以原子内部是十分“空旷”的,核外带负电的电子由于受到带正电的原子核的吸引而绕核旋转,所以A、B、C正确,D错误。

答案 ABC

[针对训练4] 在卢瑟福α粒子散射实验中,只有少数α粒子发生了大角度偏转,其原因是( )

A.原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在一个很小的核里

B.正电荷在原子内是均匀分布的

C.原子中存在着带负电的电子

D.原子的质量在原子核内是均匀分布的

解析 原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在一个很小的核里,当α粒子十分接近核时,受到较大的斥力,发生了较大角度的偏转,故A正确,B错误;在卢瑟福α粒子散射实验中,只有少数α粒子发生了大角度偏转,这种现象与原子中存在着带负电的电子无关,与原子的质量在原子核内的分布情况无关,故C、D错误。

答案 A

核心

素养

物理观念

科学思维

1.知道阴极射线是由电子组成的,电子是原子的组成部分,是比原子更基本的物质单元。

2.知道电荷是量子化的,即任何电荷只能是e的整数倍。

3.了解α粒子散射实验原理和实验现象。

4.知道卢瑟福的原子核式结构模型的主要内容。

5.知道原子和原子核大小的数量级,原子核的电荷数。

1.体会汤姆孙发现电子的研究方法。

2.体会卢瑟福通过α粒子散射实验否定已有原子模型和建立新模型的思想方法。

知识点一 阴极射线

[阅读助学]

这个丰富多彩的大千世界是由原子构成的。原子内部呈现的复杂的结构,不断地吸引着人们去探索。现在利用先进的手段已经能够“看到”或“拿起”一个原子,但在19世纪,实验手段和设备相当简陋,人类只能运用观测的现象推测原子内部的情景。汤姆孙在研究原子结构方面取得了开拓性的成果。汤姆孙在当时是通过什么样的实验发现电子的呢?

用扫描隧道显微镜

“看到”的溴原子

1.实验装置:如图所示真空玻璃管中K是金属板制成的______,A是金属环制成的______;把它们分别连在感应圈的负极和正极上。

2.实验现象:玻璃壁上出现淡淡的______及管中物体在玻璃壁上的影。

3.阴极射线:荧光是由于玻璃受到______发出的某种射线的撞击而引起的,这种射线被命名为__________。

阴极

阳极

荧光

阴极

阴极射线

[思考判断]

(1)玻璃壁上出现的淡淡荧光就是阴极射线。( )

(2)玻璃壁上出现的影是玻璃受到阴极射线的撞击而产生的。( )

(3)阴极射线在真空中沿直线传播。( )

×

√

×

知识点二 电子的发现

1.汤姆孙的探究

(1)让阴极射线分别通过电场和磁场,根据______情况,证明它是____ (A.带正电 B.带负电)的粒子流并求出了它的比荷。

(2)换用__________的阴极做实验,所得______的数值都相同。证明这种粒子是构成各种物质的共有成分。

(3)进一步研究新现象,不论是由于正离子的轰击,紫外光的照射,金属受热还是放射性物质的自发辐射,都能发射同样的__________——电子。由此可见,电子是原子的__________,是比原子更______的物质单元。

偏转

B

不同材料

比荷

带电粒子

组成部分

基本

2.密立根“油滴实验”

(1)精确测定__________。

(2)电荷是________的。

3.电子的有关常量

电子电荷

量子化

负电

1.602×10-15 C

氢离子

9.1×10-31 kg

[思考判断]

(1)英国物理学家汤姆孙认为阴极射线是一种电磁辐射。( )

(2)组成阴极射线的粒子是电子。( )

(3)电子是原子的组成部分,电子电荷量可以取任意数值。( )

×

√

×

知识点三 汤姆孙的原子模型

汤姆孙于1898年提出了原子模型,他认为原子是一个______,________弥漫性地均匀分布在整个球体内,______镶嵌在球中。

汤姆孙的原子模型,小圆点代表________,大圆点代表______。

汤姆孙的原子模型被称为西瓜模型或枣糕模型,该模型能解释一些实验现象,但后来被____________实验否定了。

球体

正电荷

电子

正电荷

电子

α粒子散射

[思考判断]

汤姆孙的枣糕式模型认为原子是一个球体,正电荷弥漫性地均匀分布在整个球体内。( )

√

知识点四 α粒子散射实验

1.α粒子

α粒子是从放射性物质中发射出来的快速运动的粒子,含有两个单位的正电荷,质量为氢原子质量的____倍。

2.实验方法

用α粒子源发射的α粒子束轰击______,用带有荧光屏的放大镜,在水平面内不同方向对______的α粒子进行观察,根据散射到各方向的α粒子所占的______,可以推知原子中正、负电荷的分布情况。

4

金箔

散射

比例

3.实验装置

4.实验现象

(1)__________ 的α粒子穿过金箔后,基本上仍沿______的方向前进。

(2)______α粒子发生了________偏转;偏转的角度甚至大于90°,它们几乎被“__________”。

α粒子源

金箔

荧光屏

放大镜

绝大多数

原来

少数

大角度

撞了回来

5.实验意义:卢瑟福通过α粒子散射实验,否定了汤姆孙的原子模型,建立了__________模型。

[思考判断]

(1)α粒子带有一个单位的正电荷,质量为氢原子质量的2倍。( )

(2)α粒子实验证实了汤姆孙的枣糕式原子模型。( )

核式结构

×

×

知识点五 原子的核式结构模型

[观图助学]

在探究原子内部结构的过程中,卢瑟福说:“我知道了,原子到底是什么样的……可以将它想象成一个小的太阳系。”你是怎样理解这段话的?

一一

1.核式结构模型:1911年由卢瑟福提出,原子中带正电的部分体积很小,但几乎占有全部______,电子在正电体的外面______。

质量

运动

2.原子核的电荷与尺度

原子序数

质子

中子

A

10-10 m

10-15 m

[思考判断]

(1)卢瑟福的核式结构模型认为原子中带正电的部分体积很小,电子在正电体外面运动。( )

(2)原子核的电荷数等于核中的中子数。( )

(3)对于一般的原子,由于原子核很小,所以内部十分空旷。( )

√

×

√

[观察探究]

如图所示,接通真空管(又称阴极射线管)的电源,将条形磁铁的一个磁极靠近射线管,观察阴极射线是否偏转,向什么方向偏转;把另一个磁极靠近射线管,观察射线的偏转情况。你认为射线的偏转是什么原因造成的?你能通过射线偏转的情况来确定射线粒子流携带的是哪种电荷吗?

核心要点

对阴极射线性质的研究和认识

答案 运动电荷在磁场中受到洛伦兹力。根据左手定则,结合磁场方向、粒子运动方向,可以判断出射线粒子流携带的电荷是正电荷还是负电荷。

[探究归纳]

1.阴极射线带电性质的判断方法

(1)方法一:在阴极射线所经区域加上电场,通过打在荧光屏上的亮点位置的变化和电场的情况确定带电的性质。

(2)方法二:在阴极射线所经区域加一磁场,根据亮点位置的变化和左手定则确定带电的性质。

2.阴极射线的本质

阴极射线的本质是带负电的粒子流,汤姆孙把这种粒子命名为“电子”。

[试题案例]

[例1] (多选)一只阴极射线管,左侧不断有电子射出,若在管的正下方放一通电直导线AB时,发现射线径迹下偏,如图所示。则( )

A.导线中的电流由A流向B

B.导线中的电流由B流向A

C.若要使电子束的径迹向上偏,可以通过改变AB中电流的方向来实现

D.电子束的径迹与AB中电流的方向无关

解析 在阴极射线管中射出的阴极射线是带负电的电子流,在导线AB形成的磁场中向下偏转,由左手定则可知磁场是垂直纸面向里的,根据安培定则可知导线AB中的电流是由B流向A的,选项A错误,B正确;通过改变AB中的电流方向可以改变磁场方向从而使阴极射线的受力方向向上,使电子束的径迹向上偏,选项C正确;由此可知电子束的径迹与AB中的电流方向即AB形成的磁场方向有关,选项D错误。

答案 BC

[针对训练1] 关于阴极射线,下列说法正确的是( )

A.阴极射线就是稀薄气体导电时的辉光放电现象

B.阴极射线是在真空管内由正极发出的电子流

C.阴极射线是由德国物理学家戈德斯坦命名的

D.阴极射线的比荷比质子的比荷小

解析 阴极射线是在真空管中由负极发出的电子流,故选项A、B错误;最早由德国物理学家戈德斯坦在1876年提出并命名为阴极射线,故选项C正确;阴极射线本质是电子流,故其比荷比质子比荷大,故选项D错误。

答案 C

[要点归纳]

1.带电粒子比荷的测定方法

甲

核心要点

电子比荷的测定

乙

2.证明阴极射线不是氢离子的思路

(1)通过阴极射线在电场中的偏转证明它是带负电的粒子流。

(2)测定它的比荷是氢离子比荷的1 000多倍。

(3)测出阴极射线粒子的电荷量与氢离子的电荷量相同。

(4)计算出它的质量约为氢离子的千分之一,阴极射线是质量远小于氢离子的粒子——电子。

3.电子电荷量的精确测定是密立根通过“油滴实验”测定的,密立根实验的重要意义是发现电荷量是量子化的,即任何电荷只能是e的整数倍。

[试题案例]

[例2] 在再现汤姆孙测阴极射线比荷的实验中,采用了如图所示的阴极射线管,从C出来的阴极射线经过A、B间的电场加速后,水平射入长度为L的D、G平行板间,接着在荧光屏F中心出现光斑。若在D、G间加上方向向上、场强为E的匀强电场,阴极射线将向下偏转;如果再利用通电线圈在D、G电场区加上一垂直纸面的磁感应强度大小为B的匀强磁场(图中未画出),光斑恰好回到荧光屏中心,接着再去掉电场,阴极射线向上偏转,偏转角为θ,试解决下列问题:

(1)说明阴极射线的电性;

(2)说明图中磁场沿什么方向;

(3)根据L、E、B和θ,求出阴极射线的比荷。

解析 (1)由于阴极射线在电场中向下偏转,因此阴极射线受电场力方向向下,又由于匀强电场方向向上,则电场力的方向与电场方向相反,所以阴极射线带负电。

(2)由于所加磁场使阴极射线受到向上的洛伦兹力,而与电场力平衡,由左手定则得磁场的方向垂直纸面向外。

2R=a③

[问题探究]

如图所示为1909年英籍新西兰物理学家卢瑟福及盖革进行α粒子散射实验的实验装置,阅读课本,回答以下问题:

核心要点

对α粒子散射实验的理解与分析

(1)实验装置中各部件的作用是什么?实验过程是怎样的?

(2)少数α粒子发生大角度散射的原因是什么?

答案 (1)①α粒子源:把放射性元素钋放在带小孔的铅盒中,放射出高能的α粒子。

②带荧光屏的放大镜:观察α粒子打在荧光屏上发出的微弱闪光。

实验过程:α粒子经过一条细通道,形成一束射线,打在很薄的金箔上,由于金原子中的带电粒子对α粒子有库仑力的作用,一些α粒子会改变原来的运动方向。带有放大镜的荧光屏可以沿题图中虚线转动,以统计向不同方向散射的α粒子的数目。

(2)α粒子带正电,α粒子受原子中带正电的部分的排斥力发生了大角度散射。

[探究归纳]

1.α粒子的散射实验否定了汤姆孙的原子模型

(1)α粒子在穿过原子之间时,所受周围的正、负电荷作用的库仑力是平衡的,α粒子不会发生偏转。

(2)α粒子正对着电子射来,质量远小于α粒子的电子不可能使α粒子发生明显偏转,更不可能使它反弹。

2.原子的核式结构模型对α粒子散射实验结果的解释

(1)当α粒子穿过原子时,如果离核较远,受到原子核的斥力很小,α粒子就像穿过“一片空地”一样,无遮无挡,运动方向改变很小,因为原子核很小,所以绝大多数α粒子不发生偏转。

(2)只有当α粒子十分接近原子核穿过时,才受到很大的库仑力作用,偏转角才很大,而这种机会很少。

(3)如果α粒子正对着原子核射来,偏转角几乎达到180°,这种机会极少。

[试题案例]

[例3] 如图所示为卢瑟福α粒子散射实验装置的示意图,图中的显微镜可在圆周轨道上转动,通过显微镜前相连的荧光屏可观察α粒子在各个角度的散射情况。下列说法中正确的是( )

A.在图中的A、B两位置分别进行观察,相同时间内观察到屏上的闪光次数一样多

B.在图中的B位置进行观察,屏上观察不到任何闪光

C.卢瑟福选用不同重金属箔片作为α粒子散射的靶,观察到的实验结果基本相似

D.α粒子发生散射的主要原因是α粒子撞击到金箔原子后产生的反弹

解析 α粒子散射实验现象:绝大多数α粒子沿原方向前进,少数α粒子有大角度散射。所以A处观察到的粒子数多,B处观察到的粒子数少,所以选项A、B错误;α粒子发生散射的主要原因是受到原子核库仑斥力的作用,所以选项D错误,C正确。

答案 C

[针对训练3] (多选)如图为卢瑟福所做的α粒子散射实验装置的示意图,荧光屏和显微镜一起分别放在图中的A、B、C、D四个位置时,下述说法中正确的是( )

A.相同时间内在A时观察到屏上的闪光次数最多

B.相同时间内在B时观察到屏上的闪光次数比放在A时少些

C.放在D位置时屏上仍能观察到一些闪光,但次数极少

D.放在C、D位置时屏上观察不到闪光

解析 在卢瑟福α粒子散射实验中,α粒子穿过金箔后,绝大多数α粒子仍沿原来的方向前进,选项A正确;少数α粒子发生大角度偏转,极少数α粒子偏转角度大于90°,极个别α粒子反弹回来,所以在B位置只能观察到少数的闪光,在C、D两位置能观察到的闪光次数极少,选项D错误,B、C正确。

答案 ABC

[要点归纳]

1.原子的核式结构模型与原子的枣糕模型的对比

核心要点

原子的核式结构模型

核式结构模型

枣糕模型

原子内部是非常空旷的,正电荷集中在一个很小的核里

原子是充满了正电荷的球体

电子绕核高速旋转

电子均匀嵌在原子球体内

2.原子内的电荷关系:原子核的电荷数与核外的电子数相等,非常接近原子序数。

3.原子核的大小:原子的半径数量级为10-10 m,原子核半径的数量级为10-15 m,原子核的半径只相当于原子半径的十万分之一,体积只相当于原子体积的10-15。

[试题案例]

[例4] (多选)根据卢瑟福的原子的核式结构理论,下列对原子结构的认识中,正确的是( )

A.原子中绝大部分是空的,原子核很小

B.电子在核外运动,库仑力提供向心力

C.原子的全部正电荷都集中在原子核里

D.原子核的直径大约为10-10 m

解析 卢瑟福α粒子散射实验的结果否定了汤姆孙的原子模型,提出了关于原子的核式结构学说,并估算出原子核半径的数量级为10-15 m,原子半径的数量级为10-10 m,原子半径是原子核半径的十万倍,所以原子内部是十分“空旷”的,核外带负电的电子由于受到带正电的原子核的吸引而绕核旋转,所以A、B、C正确,D错误。

答案 ABC

[针对训练4] 在卢瑟福α粒子散射实验中,只有少数α粒子发生了大角度偏转,其原因是( )

A.原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在一个很小的核里

B.正电荷在原子内是均匀分布的

C.原子中存在着带负电的电子

D.原子的质量在原子核内是均匀分布的

解析 原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在一个很小的核里,当α粒子十分接近核时,受到较大的斥力,发生了较大角度的偏转,故A正确,B错误;在卢瑟福α粒子散射实验中,只有少数α粒子发生了大角度偏转,这种现象与原子中存在着带负电的电子无关,与原子的质量在原子核内的分布情况无关,故C、D错误。

答案 A

同课章节目录

- 第一章 分子动理论

- 1 分子动理论的基本内容

- 2 实验:用油膜法估测油酸分子的大小

- 3 分子运动速率分布规律

- 4 分子动能和分子势能

- 第二章 气体、固体和液体

- 1 温度和温标

- 2 气体的等温变化

- 3 气体的等压变化和等容变化

- 4 固体

- 5 液体

- 第三章 热力学定律

- 1 功、热和内能的改变

- 2 热力学第一定律

- 3 能量守恒定律

- 4 热力学第二定律

- 第四章 原子结构和波粒二象性

- 1 普朗克黑体辐射理论

- 2 光电效应

- 3 原子的核式结构模型

- 4 氢原子光谱和玻尔的原子模型

- 5 粒子的波动性和量子力学的建立

- 第五章 原子核

- 1 原子核的组成

- 2 放射性元素的衰变

- 3 核力与结合能

- 4 核裂变与核聚变

- 5 “基本”粒子