2012 历史新编课件:4.11 太平天国运动 (人教版必修1)

文档属性

| 名称 | 2012 历史新编课件:4.11 太平天国运动 (人教版必修1) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2011-11-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共63张PPT)

材料一 鸦片战争前(清嘉庆皇帝时),权臣腐败,民不堪其苦,遂乱机四发。

材料二 “中国在1840年战争失败后被迫付给英国的赔款,大量的非生产性的鸦片消费,鸦片贸易所引起的金银外流,外国竞争对本国生产的破坏,国家行政机关的腐化,这一切就造成……旧税捐更重更难负担,此外又加上了新税捐。” ——马克思《中国革命和欧洲革命》

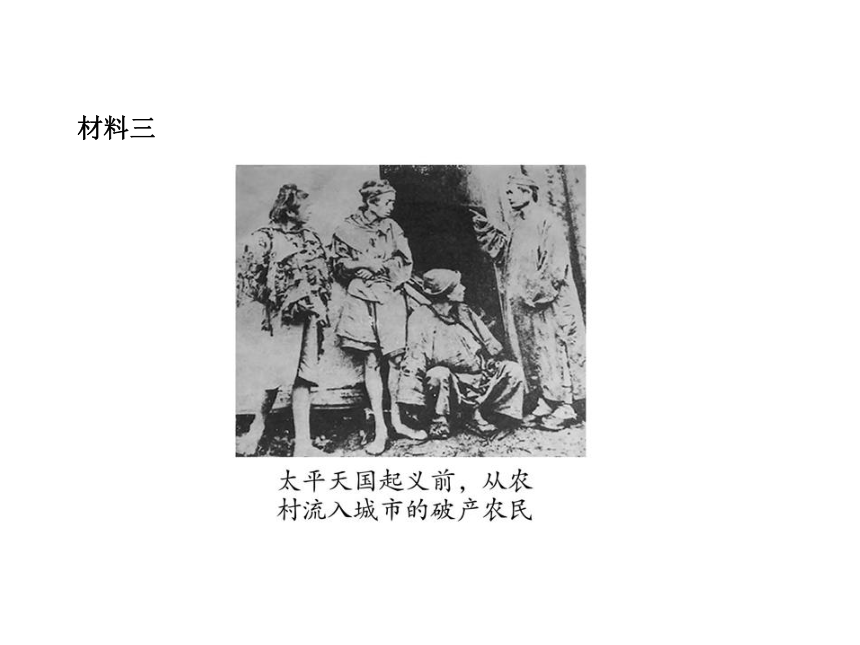

材料三

材料四 鸦片战争以后,清政府为了支付总计大约7 000万元的战费和2 000多万元的赔款,加紧搜刮人民。地丁税是清政府的主要税收,在1841~1849年八年之间,这项税收就增加了330多万两。鸦片战争后不到十年的光景里,劳动人民实际负担比过去增加了好几倍。

材料五 昔日卖米三斗,输一亩之课有余,今日卖米六斗,输一亩之课而不足。

请回答:

(1)据上述材料概括太平天国兴起的主要原因。

提示:鸦片战争前,阶级矛盾尖锐。鸦片走私导致白银外流、银价激涨。鸦片战争后,洋货涌入导致传统手工业破产,巨额赔款加重人民负担。总而言之,外国资本主义侵略和清政府的腐败导致社会矛盾激化。

(2)结合所学知识判断,太平天国运动兴起的最主要原因是什么?

提示:阶级矛盾激化。

阅读材料:

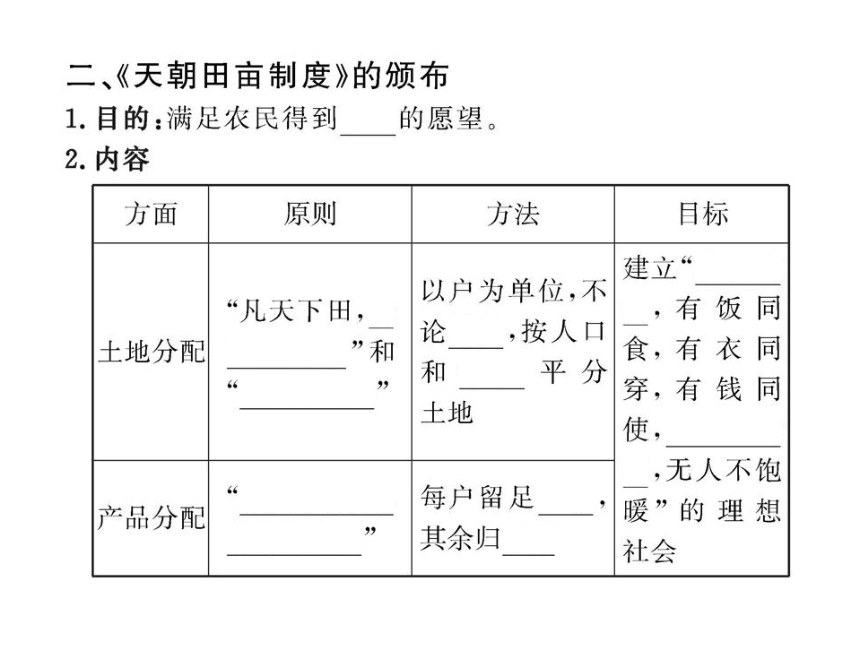

材料一 《天朝田亩制度》规定:土地分配,凡分田,照人口,不论男妇,算其家人口多寡,人多则多分,人寡则寡分,杂以九等。 产品分配,根据“天下人人不受私,物物归上主”的原则,每户留足口粮,其余归圣库。 妇女和男子一样可以参加科举考试,废除买卖婚姻和奴婢,设女营女官。

材料二 《资政新篇》的内容:政治上,向西方学习,以法治国,官吏由选举产生。经济上,发展工商业,奖励技术发明,文教上设立新式学堂;外交上主张与外国平等交流,但不准干涉中国。

材料三 除了改朝换代以外,他们没有给自己提出任何任务……他们的全部使命,好像仅仅是用丑恶万状的破坏来对付与停滞腐朽……显然,太平军就是中国人的幻想所描绘的那个魔鬼的化身。这类魔鬼是停滞的社会生活的产物。

——马克思《中国纪事》

材料四 中国的近代化不同于欧美国家,要在取得政治上的独立后,才能进行。太平天国是中国近代史上规模巨大的一次反封建反侵略的农民战争,其任务是推翻封建统治,争取民族独立。因此,它的出现有利于中国的近代化。

——《太平天国与中国近代化》

请回答:

(1)据材料一,《天朝田亩制度》反映了农民怎样的愿望?有何进步意义?产品分配体现怎样的原则?

提示:①愿望:反映了农民阶级要求废除封建地主土地所有制的愿望。

②意义:调动了农民革命的积极性。

③原则:绝对平均主义。

(2)你认为《天朝田亩制度》不能实施的原因何在?

提示:客观上,没有一个安定的环境保证实施;主观上,该纲领违背了社会发展规律,具有空想性,根本无法实施。

(3)结合上述材料如何评价太平天国运动?

提示:进步作用:①是中国农民战争的最高峰;

②反封建的同时反侵略;

③是中国人向西方学习资本主义的最早探索;

④揭开了近代民主革命的序幕,对后来民主革命有重大影响。

局限性:①经济上:农民是分散的个体小生产者;

②政治上:不能提出切实可行的革命纲领;

③思想上:没有科学的理论作指导;

④组织上:难形成统一坚强的领导核心。

受阶级和时代的局限性,农民阶级不能领导中国民主革命取得胜利。

1.广西曾流传一首民谣:“姊妹亲,同个房睡共口针。如今姐随洪杨去,妹也跟随一路行!”民谣反映姐妹俩参加的是

( )

A.抗英斗争 B.太平天国起义

C.禁烟运动 D.抗击英法联军斗争

【解析】选B。本题考查材料解析能力。由材料中的“洪杨”,再结合题干指明的地方“广西”,可以判断“洪杨”是指洪秀全、杨秀清,故选B项。

2.(2010·福州高一检

测)右图是位于广西贵

港市的翼王亭,亭上有

石达开所作的对联“忍

令上国衣冠沦诸夷狄,相率中原豪杰还我河山”。下列有关说法不正确的是( )

A.“还我河山”充分表现了石达开的英雄气魄

B.石达开把推翻清王朝统治作为主要奋斗目标

C.抗击外国侵略,挽救民族危亡是石达开参加太平天国运动的主要动机

D.石达开的民族意识是狭隘的

【解析】选C。本题考查材料解析能力。从材料中“沦诸夷狄”,“中原豪杰”等信息可知,A、B、D三项正确。太平天国运动兴起的原因是阶级矛盾激化,反清是石达开的主要动机,故选C项。

3.下列有关太平天国运动的事件,其中发生在今南京市的有

( )

①金田起义 ②颁布《天朝田亩制度》

③定都天京 ④提出《资政新篇》

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②③④

【解析】选B。本题考查再认再现能力。金田起义发生在广西金田村,排除①。②③④都出现于天京,即今天的南京市,故选B项。

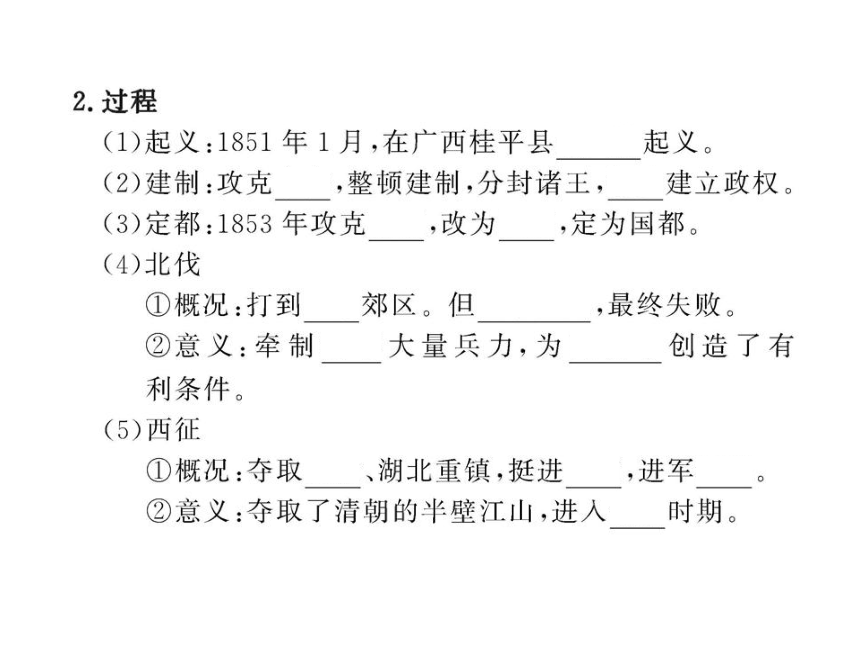

4.下图反映了太平天国运动中农民阶级的哪些要求( )

①废除封建土地私有制 ②实现“耕者有其田”

③取消一切私有财产 ④绝对平均主义理想

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①②

【解析】选D。本题考查对图片材料的理解分析能力。从图片中的“凡天下田,天下人同耕”这一关键信息可知,它反映了太平天国土地分配的原则,③④指的是“圣库”制度带来的影响,与这一要求不符,故选D项。

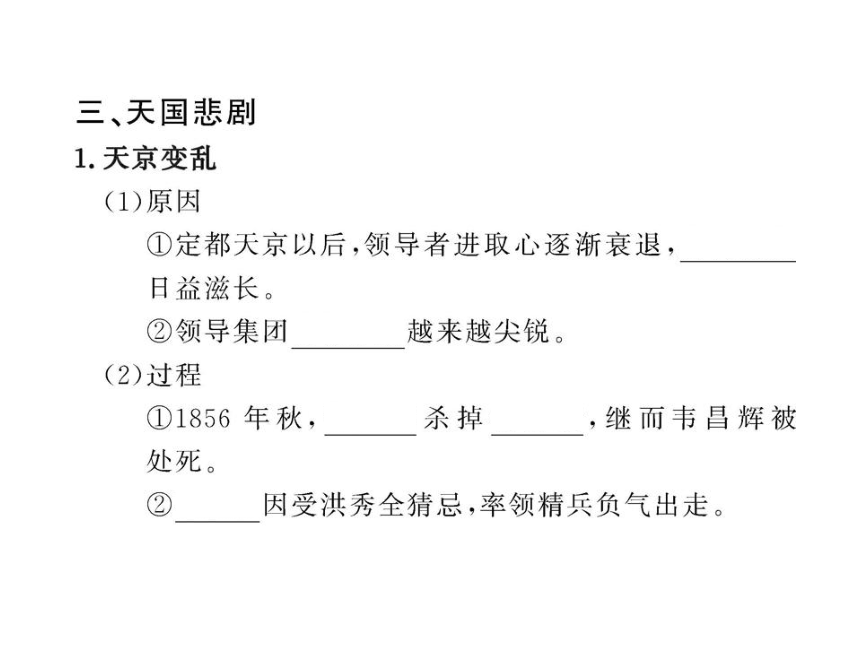

5.右图中,太平天国领导人以“囯”代

替“國”,取“王”居其中之意。这一

细节最能说明太平天国运动领导人

( )

A.摆脱不了封建专制思想的束缚

B.改朝换代的宏大志向

C.丰富了汉语言文字

D.本身文化程度不高

【解析】选A。本题考查材料解析能力。从材料中“王居其中”等信息可知,太平天国领导人仍然具有专制思想,故选A项。B项中的“改朝换代”,C项中的“汉语言”,D项中的“文化程度”在材料中都没有体现,排除。

6.近代中国第一个留美学生容闳认为,干王的见闻较之其他诸王和领导人更广阔些,甚至超过了洪秀全。容闳作出这一判断的主要依据是( )

A.干王的主张具有资本主义色彩

B.干王最早主张向西方探寻真理

C.干王的主张符合太平天国实际

D.干王的主张代表先进阶级利益

【解析】选A。本题考查理解分析能力。洪仁玕颁布《资政新篇》,要求向西方学习,以法治国,官吏由公众选举;发展工商业,奖励技术发明,开设新式学堂等,是先进的中国人第一次提出在中国发展资本主义的方案,故选A项。B、C、D三项存在知识性错误,排除。

7.(2010·西安高一检测)有人说:《天朝田亩制度》实际是一个和谐社会的公平的经济制度;也有人说它是近代民主革命中一个科学的政治纲领。你认为下列关于天朝田亩制度的认识,不正确的是( )

A.它建立在落后的自然经济基础上

B.它与我国正在建立的和谐社会有着本质的区别

C.它反映了农民阶级的生活理想

D.只要具备一定的客观条件,它就会变为现实

【解析】选D。本题考查理解分析能力。《天朝田亩制度》体现了绝对平均主义,具有空想性,根本不可能实施,故选D项。

8.1853年,英国一家报纸指出:“叛乱运动的最后成功将是敌视在中国的外国人的信号,……我们的所得将是零。”对此,下列理解正确的是( )

①文中所指的“叛乱”是太平天国运动

②表明该运动的斗争主要对象是外国侵略者

③暗示太平天国运动面临双重敌人

④说明侵略者极端仇视中国革命

A.①②④ B.①②③ C.①③④ D.②③④

【解析】选C。本题考查材料解析能力。从材料中“1853年”可知①正确。从“敌视在中国的外国人”,“我们的所得将是零”等信息可知③④正确。太平天国运动的主要斗争对象是清政府,②存在知识性错误,排除,故选C项。

9.阅读下列材料:

材料一 凡天下田,天下人同耕,此处不足,则迁彼处,彼处不足,则迁此处。

材料二 小弟杨秀清……奏为征办米粮以裕国库事……弟等细思安徽、江西米粮广有,宜令镇守佐将在彼晓谕良民,照旧交粮纳税。

御照:胞弟所论是也,即遣佐将施行,钦此。

材料三 兹本大臣恭奉天命,莅临斯土,催办钱漕,兼收贡税。田赋虽未奉其定制,尔粮户等宜谨遵天定,暂依旧例章程数如期完纳。

——太平天国乙卯五年三月十七日

(公元1855年4月23日)

材料四 忠天豫马丙兴告示:“臣于业户固责按亩输纳,佃户尤当照额完租。兹值该业户粮宜急征之候,正属该佃户租难久拖之时,倘有托词延宕,一经控追,抗租与抗粮同办。各宜禀遵无违。”

——太平天国辛酉十一年(公元1861年)

请回答:

(1)上述四则材料说明太平天国在不同时期实行了哪些不同的土地租税政策?

(2)太平天国领导人是基于什么出发点,实行不同的土地租税政策的?

(3)这种变化,从所有制方面来看,其实质是什么?

(4)这种变化说明了什么?

【解析】本题以太平天国时期的土地租税政策为切入点,主要考查学生的分析理解、归纳能力。解题关键是抓住太平天国的土地政策,由于环境的变化,从废除封建土地所有制到承认地主占有土地的合法性的变化,说明了农民阶级由于其自身的局限性,其绝对平均主义违背社会发展规律,即在维护小土地私有的基础上实行无私有的理想社会是不可能的。

答案:(1)材料一:有田同耕,平均分配土地;材料二、三:照旧交粮纳税;材料四:佃户照额交租,业户照章纳粮,抗租与抗粮同办。

(2)平均分配土地是为了满足农民阶级要求获得土地的强烈愿望;照旧交粮纳税,是根据国家财政和米粮的现实需要。

(3)由废除封建土地所有制改变为承认地主占有土地的合法性。

(4)绝对平均主义违背社会发展规律,只是一种空想,根本无法实现;农民阶级因阶级局限性不可能建立一种新社会,决定了其不能领导民主革命取得胜利。

一、选择题(本大题共8小题,每小题4分,共32分)

1.马克思曾指出“推动这次大爆炸(即太平天国运动)的毫无疑问的是英国的大炮”。对这句话的正确理解是( )

A.没有英国侵略就没有太平天国运动

B.英国的侵略加速了太平天国运动的爆发

C.只看到现象而没有看到本质问题

D.马克思高度评价英国侵略对中国革命的作用

【解析】选B。本题考查材料解析能力。太平天国运动爆发的根本原因是人民大众与封建统治者之间的阶级矛盾,主要原因是外敌侵略造成的民族矛盾。民族矛盾激化了阶级矛盾,加速太平天国运动的爆发。A项因主次原因错误而排除。马克思看到了运动爆发的不同原因兼主次关系,C项错误。马克思客观评价了英国侵略的作用,D项错误。

2.“中国连绵不断的起义已延续了十年之久,现在已经汇成了一个强大的革命”(摘自1853年马克思《中国革命和欧洲革命》),文中的“革命”指的是( )

A.太平天国运动 B.辛亥革命

C.义和团运动 D.十月革命

【解析】选A。本题考查材料解析能力。依据题干中的时间限制“1853年”可知是太平天国运动(1851~1864年),故选A项。B项发生在1911年;C项于1898年开始,在八国联军侵华战争中被中外反动势力联合镇压;D项出现于1917年的俄国,均排除。

3.(2010·姜堰高一检测)“天王抵武昌,急欲渡江,直捣北京。东王主张先下南京……再行北伐。时届秋冬,将士亦惮北方严寒,故决东下。”这说明太平天国( )

A.逐渐打出“反清复明”的旗号

B.领导者的革命进取心逐渐减退

C.大多将士参加革命是迫于生计

D.在占领武昌之后产生战略分歧

【解析】选D。本题考查材料解析能力。从材料中“天王抵武昌”、“急欲渡江”、“东王主张先下南京”、“时届秋冬”等信息可知,材料反映了太平天国领导人在占领武昌之后的战略分歧,故选D项。A项与太平天国运动无关,排除。B、C两项在材料中没有体现,排除。

4.“这支队伍……在它离开南京大江(扬子江)北岸的那一天起,……所有同南京友军的交通都是被截断了的”。“这支队伍”指的是太平天国的( )

A.东征军 B.西征军 C.北伐军 D.远征军

【解析】选C。本题考查材料解析能力。从材料中“离开南京大江(扬子江)北岸”,“同南京友军的交通都是被截断了的”等信息可知,材料反映了北伐军的孤立无援,故选C项。A、B、D三项都与材料无关,排除。

5.(2010·厦门模拟)洪秀全定都天京后,规定只有太平天国编纂和“旨准颁行”的“真道书”才能在世上流通,其他所有的书都在查禁之列。由此可见他( )

A.彻底排斥中国传统文化

B.赞赏西方的宗教和政治制度

C.未能摆脱皇权思想的影响

D.在全中国范围内推行愚民政策

【解析】选C。本题考查材料解析能力。洪秀全定都南京后的措施,其实是一种文化专制措施,这是政治专制思想的体现,也说明了他未能摆脱皇权思想的影响。A项中的“彻底”,B项中的西方的“政治制度”在材料中没有体现,排除。D项中的“全中国”与史实不符,排除。

6.洪仁玕说:“所谓世之变革者……受天新命,食天新果,饮天新汁,因有自然之学,用以新民新世。”此段话的思想实质是( )

A.要在中国实行资本主义政治制度

B.推行以废除私有制为核心的《天朝田亩制度》

C.推翻清王朝统治,建立人间的天国

D.破旧立新、变革社会是必然的规律

【解题提示】本题作为材料型选择题,提取材料中有效信息并概括理解是解题关键,这里一定要注意“实质”是深层次的认识,材料反映了洪仁玕认为变革是必然的,这实际上反映了他对社会规律的认识。

【解析】选D。本题考查材料解析能力。从材料中“世之变革”“自然之学”、“新民新世”等信息可以看出强调的是世事的演进和发展,体现了“破旧立新、变革社会是必然的规律”这一深刻的道理,故选D项。

7.(2010·秦皇岛高一检测)右图

是中国人民邮政发行的《太平天国

农民起义百年纪念》邮票一套4枚中

的一枚,以下关于这枚邮票的表述

正确的是( )

①这套邮票发行于1953年

②反映出与清政府相对峙的农民政权的建立

③反映出一场达到最高峰的农民起义的史实

④反映出了两种根本不同的社会经济制度

A.①②④ B.①③④ C.②③④ D.①②③

【解析】选C。本题考查对图片材料的理解分析能力。从材料中“百年纪念”可知①错误。从“太平天国农民起义”可知②③正确。从图片中“天朝田亩制度”、“资政新篇”等字样可知④正确,故选C项。

8.孙中山赞赏太平天国反清的“民族主义”,却指责太平天国“即使成功了,也不过是历史上的又一个封建王朝而已”。孙中山得出上述认识,主要坚持了下列哪种思想方法

( )

A.自我中心观点 B.阶级分析观点

C.辩证评价观点 D.时代潮流观点

【解析】选C。本题考查研究性学习的能力。从材料中“赞赏”、“指责”等信息可知,孙中山对太平天国运动的评价采取了一分为二、辩证分析的方法,故选C项。A、B、D三项都与材料不符,排除。

二、非选择题(18分)

9.阅读下列材料:

材料一 (定都天京后,太平天国大兴土木)城周围十余里,墙高数丈,内外两重,外曰太阳城,内曰金龙城,殿曰金龙殿,苑曰后林苑,雕琢精巧,金碧辉煌……

初至江宁,杨逆日朝洪逆,近则洪杨诸贼深居不出,妄拟垂拱而治,必有大喜事,方设朝会。如杨逆有事要见,亦必请伪旨拟定时日,……届时杨逆率各伪官毕集,舆马填塞衙

市,伪天朝门洞开,大门外立伪引官,传呼各官进,惟杨、韦、石、秦各贼得见,虽宠任如伪天侯,亦不得望见颜色。……伪天王舁夫(轿夫)六十四人,伪东王舁夫四十八人,依次递减,到两司马舁夫八人而止。洪逆从不出行。惟杨逆每出行必盛阵仪仗。”

——《贼情汇纂》

材料二 1863年,英国传教士致函《香港日报》编辑说:“关于叛军(太平军)情况及叛军性格的可怕记述,早就使我急欲访问南京,亲自去观察一下这些记述究竟有多少真实性……南京城外商业兴旺。古老的城垣里面,田地耕种良好,四乡也一样。小麦、大麦、大豆均极富饶。城内的居民生活显然较扬子江沿岸诸城优裕。新的商店和优美的房屋正在建筑中。居民一般衣着良好。妇女们来来往往,从事于南方妇女所做的日常工作,老人们则带领孙儿玩耍。我们到了任何地方都受到了尊敬和友好的接待。”

请回答:

(1)太平天国定都天京后发生了哪些变化?据材料一概括其要点。(8分)

(2)从材料二本身的选取角度来看,你认为是否相对客观?简要说明理由。你认为在运用史料进行研究时,要保持结论的客观性,在史料选择上应坚持哪些方法或原则 (10分)

【解析】本题以太平天国为主题,考查对材料的理解分析能力。第(1)题要结合“大兴土木”、“深居不出,妄拟垂拱而治”,“舁夫(轿夫)六十四人”,“每出行必盛阵仪仗”等信息来归纳概括。第(2)题要依据“英国传教士”、“亲自去观察”等信息回答第一问,结合所学知识回答第二问。

答案:(1)洪、杨等领导大革命意志逐渐衰退,生活上日益腐化,洪秀全大兴土木,深居简出,严重脱离群众,封建等级森严。

(2)客观。理由:材料是作者亲身经历的实录,且材料作者与清政府和太平天国都没有利益上的利害关系。

方法或原则:重视史料来源的真实性,选取第一手(原始)史料;选取客观、正确的史料;搜集更多的史料,对多种史料进行甄选、辨别;对史料要合理利用,做到史论结合等。

材料一 鸦片战争前(清嘉庆皇帝时),权臣腐败,民不堪其苦,遂乱机四发。

材料二 “中国在1840年战争失败后被迫付给英国的赔款,大量的非生产性的鸦片消费,鸦片贸易所引起的金银外流,外国竞争对本国生产的破坏,国家行政机关的腐化,这一切就造成……旧税捐更重更难负担,此外又加上了新税捐。” ——马克思《中国革命和欧洲革命》

材料三

材料四 鸦片战争以后,清政府为了支付总计大约7 000万元的战费和2 000多万元的赔款,加紧搜刮人民。地丁税是清政府的主要税收,在1841~1849年八年之间,这项税收就增加了330多万两。鸦片战争后不到十年的光景里,劳动人民实际负担比过去增加了好几倍。

材料五 昔日卖米三斗,输一亩之课有余,今日卖米六斗,输一亩之课而不足。

请回答:

(1)据上述材料概括太平天国兴起的主要原因。

提示:鸦片战争前,阶级矛盾尖锐。鸦片走私导致白银外流、银价激涨。鸦片战争后,洋货涌入导致传统手工业破产,巨额赔款加重人民负担。总而言之,外国资本主义侵略和清政府的腐败导致社会矛盾激化。

(2)结合所学知识判断,太平天国运动兴起的最主要原因是什么?

提示:阶级矛盾激化。

阅读材料:

材料一 《天朝田亩制度》规定:土地分配,凡分田,照人口,不论男妇,算其家人口多寡,人多则多分,人寡则寡分,杂以九等。 产品分配,根据“天下人人不受私,物物归上主”的原则,每户留足口粮,其余归圣库。 妇女和男子一样可以参加科举考试,废除买卖婚姻和奴婢,设女营女官。

材料二 《资政新篇》的内容:政治上,向西方学习,以法治国,官吏由选举产生。经济上,发展工商业,奖励技术发明,文教上设立新式学堂;外交上主张与外国平等交流,但不准干涉中国。

材料三 除了改朝换代以外,他们没有给自己提出任何任务……他们的全部使命,好像仅仅是用丑恶万状的破坏来对付与停滞腐朽……显然,太平军就是中国人的幻想所描绘的那个魔鬼的化身。这类魔鬼是停滞的社会生活的产物。

——马克思《中国纪事》

材料四 中国的近代化不同于欧美国家,要在取得政治上的独立后,才能进行。太平天国是中国近代史上规模巨大的一次反封建反侵略的农民战争,其任务是推翻封建统治,争取民族独立。因此,它的出现有利于中国的近代化。

——《太平天国与中国近代化》

请回答:

(1)据材料一,《天朝田亩制度》反映了农民怎样的愿望?有何进步意义?产品分配体现怎样的原则?

提示:①愿望:反映了农民阶级要求废除封建地主土地所有制的愿望。

②意义:调动了农民革命的积极性。

③原则:绝对平均主义。

(2)你认为《天朝田亩制度》不能实施的原因何在?

提示:客观上,没有一个安定的环境保证实施;主观上,该纲领违背了社会发展规律,具有空想性,根本无法实施。

(3)结合上述材料如何评价太平天国运动?

提示:进步作用:①是中国农民战争的最高峰;

②反封建的同时反侵略;

③是中国人向西方学习资本主义的最早探索;

④揭开了近代民主革命的序幕,对后来民主革命有重大影响。

局限性:①经济上:农民是分散的个体小生产者;

②政治上:不能提出切实可行的革命纲领;

③思想上:没有科学的理论作指导;

④组织上:难形成统一坚强的领导核心。

受阶级和时代的局限性,农民阶级不能领导中国民主革命取得胜利。

1.广西曾流传一首民谣:“姊妹亲,同个房睡共口针。如今姐随洪杨去,妹也跟随一路行!”民谣反映姐妹俩参加的是

( )

A.抗英斗争 B.太平天国起义

C.禁烟运动 D.抗击英法联军斗争

【解析】选B。本题考查材料解析能力。由材料中的“洪杨”,再结合题干指明的地方“广西”,可以判断“洪杨”是指洪秀全、杨秀清,故选B项。

2.(2010·福州高一检

测)右图是位于广西贵

港市的翼王亭,亭上有

石达开所作的对联“忍

令上国衣冠沦诸夷狄,相率中原豪杰还我河山”。下列有关说法不正确的是( )

A.“还我河山”充分表现了石达开的英雄气魄

B.石达开把推翻清王朝统治作为主要奋斗目标

C.抗击外国侵略,挽救民族危亡是石达开参加太平天国运动的主要动机

D.石达开的民族意识是狭隘的

【解析】选C。本题考查材料解析能力。从材料中“沦诸夷狄”,“中原豪杰”等信息可知,A、B、D三项正确。太平天国运动兴起的原因是阶级矛盾激化,反清是石达开的主要动机,故选C项。

3.下列有关太平天国运动的事件,其中发生在今南京市的有

( )

①金田起义 ②颁布《天朝田亩制度》

③定都天京 ④提出《资政新篇》

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②③④

【解析】选B。本题考查再认再现能力。金田起义发生在广西金田村,排除①。②③④都出现于天京,即今天的南京市,故选B项。

4.下图反映了太平天国运动中农民阶级的哪些要求( )

①废除封建土地私有制 ②实现“耕者有其田”

③取消一切私有财产 ④绝对平均主义理想

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①②

【解析】选D。本题考查对图片材料的理解分析能力。从图片中的“凡天下田,天下人同耕”这一关键信息可知,它反映了太平天国土地分配的原则,③④指的是“圣库”制度带来的影响,与这一要求不符,故选D项。

5.右图中,太平天国领导人以“囯”代

替“國”,取“王”居其中之意。这一

细节最能说明太平天国运动领导人

( )

A.摆脱不了封建专制思想的束缚

B.改朝换代的宏大志向

C.丰富了汉语言文字

D.本身文化程度不高

【解析】选A。本题考查材料解析能力。从材料中“王居其中”等信息可知,太平天国领导人仍然具有专制思想,故选A项。B项中的“改朝换代”,C项中的“汉语言”,D项中的“文化程度”在材料中都没有体现,排除。

6.近代中国第一个留美学生容闳认为,干王的见闻较之其他诸王和领导人更广阔些,甚至超过了洪秀全。容闳作出这一判断的主要依据是( )

A.干王的主张具有资本主义色彩

B.干王最早主张向西方探寻真理

C.干王的主张符合太平天国实际

D.干王的主张代表先进阶级利益

【解析】选A。本题考查理解分析能力。洪仁玕颁布《资政新篇》,要求向西方学习,以法治国,官吏由公众选举;发展工商业,奖励技术发明,开设新式学堂等,是先进的中国人第一次提出在中国发展资本主义的方案,故选A项。B、C、D三项存在知识性错误,排除。

7.(2010·西安高一检测)有人说:《天朝田亩制度》实际是一个和谐社会的公平的经济制度;也有人说它是近代民主革命中一个科学的政治纲领。你认为下列关于天朝田亩制度的认识,不正确的是( )

A.它建立在落后的自然经济基础上

B.它与我国正在建立的和谐社会有着本质的区别

C.它反映了农民阶级的生活理想

D.只要具备一定的客观条件,它就会变为现实

【解析】选D。本题考查理解分析能力。《天朝田亩制度》体现了绝对平均主义,具有空想性,根本不可能实施,故选D项。

8.1853年,英国一家报纸指出:“叛乱运动的最后成功将是敌视在中国的外国人的信号,……我们的所得将是零。”对此,下列理解正确的是( )

①文中所指的“叛乱”是太平天国运动

②表明该运动的斗争主要对象是外国侵略者

③暗示太平天国运动面临双重敌人

④说明侵略者极端仇视中国革命

A.①②④ B.①②③ C.①③④ D.②③④

【解析】选C。本题考查材料解析能力。从材料中“1853年”可知①正确。从“敌视在中国的外国人”,“我们的所得将是零”等信息可知③④正确。太平天国运动的主要斗争对象是清政府,②存在知识性错误,排除,故选C项。

9.阅读下列材料:

材料一 凡天下田,天下人同耕,此处不足,则迁彼处,彼处不足,则迁此处。

材料二 小弟杨秀清……奏为征办米粮以裕国库事……弟等细思安徽、江西米粮广有,宜令镇守佐将在彼晓谕良民,照旧交粮纳税。

御照:胞弟所论是也,即遣佐将施行,钦此。

材料三 兹本大臣恭奉天命,莅临斯土,催办钱漕,兼收贡税。田赋虽未奉其定制,尔粮户等宜谨遵天定,暂依旧例章程数如期完纳。

——太平天国乙卯五年三月十七日

(公元1855年4月23日)

材料四 忠天豫马丙兴告示:“臣于业户固责按亩输纳,佃户尤当照额完租。兹值该业户粮宜急征之候,正属该佃户租难久拖之时,倘有托词延宕,一经控追,抗租与抗粮同办。各宜禀遵无违。”

——太平天国辛酉十一年(公元1861年)

请回答:

(1)上述四则材料说明太平天国在不同时期实行了哪些不同的土地租税政策?

(2)太平天国领导人是基于什么出发点,实行不同的土地租税政策的?

(3)这种变化,从所有制方面来看,其实质是什么?

(4)这种变化说明了什么?

【解析】本题以太平天国时期的土地租税政策为切入点,主要考查学生的分析理解、归纳能力。解题关键是抓住太平天国的土地政策,由于环境的变化,从废除封建土地所有制到承认地主占有土地的合法性的变化,说明了农民阶级由于其自身的局限性,其绝对平均主义违背社会发展规律,即在维护小土地私有的基础上实行无私有的理想社会是不可能的。

答案:(1)材料一:有田同耕,平均分配土地;材料二、三:照旧交粮纳税;材料四:佃户照额交租,业户照章纳粮,抗租与抗粮同办。

(2)平均分配土地是为了满足农民阶级要求获得土地的强烈愿望;照旧交粮纳税,是根据国家财政和米粮的现实需要。

(3)由废除封建土地所有制改变为承认地主占有土地的合法性。

(4)绝对平均主义违背社会发展规律,只是一种空想,根本无法实现;农民阶级因阶级局限性不可能建立一种新社会,决定了其不能领导民主革命取得胜利。

一、选择题(本大题共8小题,每小题4分,共32分)

1.马克思曾指出“推动这次大爆炸(即太平天国运动)的毫无疑问的是英国的大炮”。对这句话的正确理解是( )

A.没有英国侵略就没有太平天国运动

B.英国的侵略加速了太平天国运动的爆发

C.只看到现象而没有看到本质问题

D.马克思高度评价英国侵略对中国革命的作用

【解析】选B。本题考查材料解析能力。太平天国运动爆发的根本原因是人民大众与封建统治者之间的阶级矛盾,主要原因是外敌侵略造成的民族矛盾。民族矛盾激化了阶级矛盾,加速太平天国运动的爆发。A项因主次原因错误而排除。马克思看到了运动爆发的不同原因兼主次关系,C项错误。马克思客观评价了英国侵略的作用,D项错误。

2.“中国连绵不断的起义已延续了十年之久,现在已经汇成了一个强大的革命”(摘自1853年马克思《中国革命和欧洲革命》),文中的“革命”指的是( )

A.太平天国运动 B.辛亥革命

C.义和团运动 D.十月革命

【解析】选A。本题考查材料解析能力。依据题干中的时间限制“1853年”可知是太平天国运动(1851~1864年),故选A项。B项发生在1911年;C项于1898年开始,在八国联军侵华战争中被中外反动势力联合镇压;D项出现于1917年的俄国,均排除。

3.(2010·姜堰高一检测)“天王抵武昌,急欲渡江,直捣北京。东王主张先下南京……再行北伐。时届秋冬,将士亦惮北方严寒,故决东下。”这说明太平天国( )

A.逐渐打出“反清复明”的旗号

B.领导者的革命进取心逐渐减退

C.大多将士参加革命是迫于生计

D.在占领武昌之后产生战略分歧

【解析】选D。本题考查材料解析能力。从材料中“天王抵武昌”、“急欲渡江”、“东王主张先下南京”、“时届秋冬”等信息可知,材料反映了太平天国领导人在占领武昌之后的战略分歧,故选D项。A项与太平天国运动无关,排除。B、C两项在材料中没有体现,排除。

4.“这支队伍……在它离开南京大江(扬子江)北岸的那一天起,……所有同南京友军的交通都是被截断了的”。“这支队伍”指的是太平天国的( )

A.东征军 B.西征军 C.北伐军 D.远征军

【解析】选C。本题考查材料解析能力。从材料中“离开南京大江(扬子江)北岸”,“同南京友军的交通都是被截断了的”等信息可知,材料反映了北伐军的孤立无援,故选C项。A、B、D三项都与材料无关,排除。

5.(2010·厦门模拟)洪秀全定都天京后,规定只有太平天国编纂和“旨准颁行”的“真道书”才能在世上流通,其他所有的书都在查禁之列。由此可见他( )

A.彻底排斥中国传统文化

B.赞赏西方的宗教和政治制度

C.未能摆脱皇权思想的影响

D.在全中国范围内推行愚民政策

【解析】选C。本题考查材料解析能力。洪秀全定都南京后的措施,其实是一种文化专制措施,这是政治专制思想的体现,也说明了他未能摆脱皇权思想的影响。A项中的“彻底”,B项中的西方的“政治制度”在材料中没有体现,排除。D项中的“全中国”与史实不符,排除。

6.洪仁玕说:“所谓世之变革者……受天新命,食天新果,饮天新汁,因有自然之学,用以新民新世。”此段话的思想实质是( )

A.要在中国实行资本主义政治制度

B.推行以废除私有制为核心的《天朝田亩制度》

C.推翻清王朝统治,建立人间的天国

D.破旧立新、变革社会是必然的规律

【解题提示】本题作为材料型选择题,提取材料中有效信息并概括理解是解题关键,这里一定要注意“实质”是深层次的认识,材料反映了洪仁玕认为变革是必然的,这实际上反映了他对社会规律的认识。

【解析】选D。本题考查材料解析能力。从材料中“世之变革”“自然之学”、“新民新世”等信息可以看出强调的是世事的演进和发展,体现了“破旧立新、变革社会是必然的规律”这一深刻的道理,故选D项。

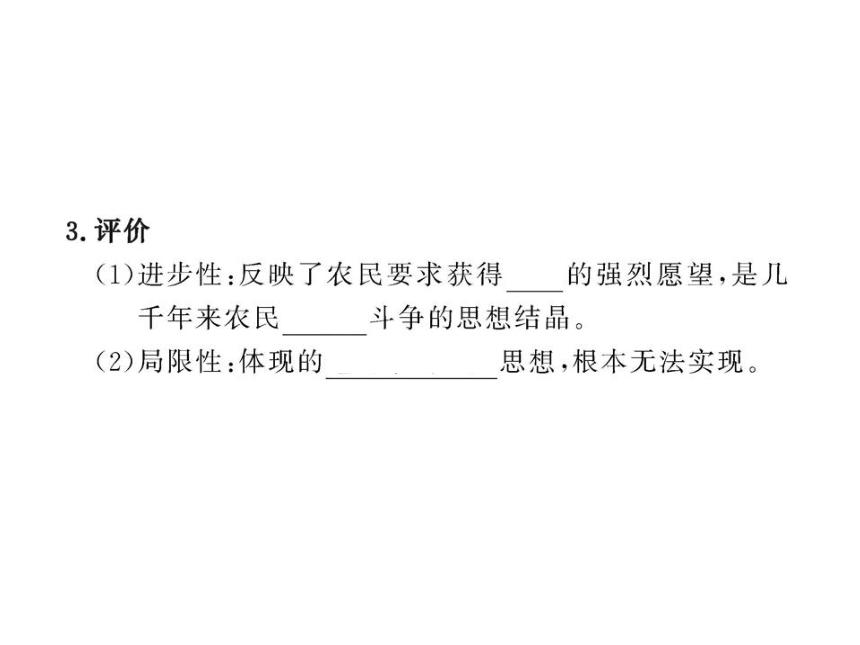

7.(2010·秦皇岛高一检测)右图

是中国人民邮政发行的《太平天国

农民起义百年纪念》邮票一套4枚中

的一枚,以下关于这枚邮票的表述

正确的是( )

①这套邮票发行于1953年

②反映出与清政府相对峙的农民政权的建立

③反映出一场达到最高峰的农民起义的史实

④反映出了两种根本不同的社会经济制度

A.①②④ B.①③④ C.②③④ D.①②③

【解析】选C。本题考查对图片材料的理解分析能力。从材料中“百年纪念”可知①错误。从“太平天国农民起义”可知②③正确。从图片中“天朝田亩制度”、“资政新篇”等字样可知④正确,故选C项。

8.孙中山赞赏太平天国反清的“民族主义”,却指责太平天国“即使成功了,也不过是历史上的又一个封建王朝而已”。孙中山得出上述认识,主要坚持了下列哪种思想方法

( )

A.自我中心观点 B.阶级分析观点

C.辩证评价观点 D.时代潮流观点

【解析】选C。本题考查研究性学习的能力。从材料中“赞赏”、“指责”等信息可知,孙中山对太平天国运动的评价采取了一分为二、辩证分析的方法,故选C项。A、B、D三项都与材料不符,排除。

二、非选择题(18分)

9.阅读下列材料:

材料一 (定都天京后,太平天国大兴土木)城周围十余里,墙高数丈,内外两重,外曰太阳城,内曰金龙城,殿曰金龙殿,苑曰后林苑,雕琢精巧,金碧辉煌……

初至江宁,杨逆日朝洪逆,近则洪杨诸贼深居不出,妄拟垂拱而治,必有大喜事,方设朝会。如杨逆有事要见,亦必请伪旨拟定时日,……届时杨逆率各伪官毕集,舆马填塞衙

市,伪天朝门洞开,大门外立伪引官,传呼各官进,惟杨、韦、石、秦各贼得见,虽宠任如伪天侯,亦不得望见颜色。……伪天王舁夫(轿夫)六十四人,伪东王舁夫四十八人,依次递减,到两司马舁夫八人而止。洪逆从不出行。惟杨逆每出行必盛阵仪仗。”

——《贼情汇纂》

材料二 1863年,英国传教士致函《香港日报》编辑说:“关于叛军(太平军)情况及叛军性格的可怕记述,早就使我急欲访问南京,亲自去观察一下这些记述究竟有多少真实性……南京城外商业兴旺。古老的城垣里面,田地耕种良好,四乡也一样。小麦、大麦、大豆均极富饶。城内的居民生活显然较扬子江沿岸诸城优裕。新的商店和优美的房屋正在建筑中。居民一般衣着良好。妇女们来来往往,从事于南方妇女所做的日常工作,老人们则带领孙儿玩耍。我们到了任何地方都受到了尊敬和友好的接待。”

请回答:

(1)太平天国定都天京后发生了哪些变化?据材料一概括其要点。(8分)

(2)从材料二本身的选取角度来看,你认为是否相对客观?简要说明理由。你认为在运用史料进行研究时,要保持结论的客观性,在史料选择上应坚持哪些方法或原则 (10分)

【解析】本题以太平天国为主题,考查对材料的理解分析能力。第(1)题要结合“大兴土木”、“深居不出,妄拟垂拱而治”,“舁夫(轿夫)六十四人”,“每出行必盛阵仪仗”等信息来归纳概括。第(2)题要依据“英国传教士”、“亲自去观察”等信息回答第一问,结合所学知识回答第二问。

答案:(1)洪、杨等领导大革命意志逐渐衰退,生活上日益腐化,洪秀全大兴土木,深居简出,严重脱离群众,封建等级森严。

(2)客观。理由:材料是作者亲身经历的实录,且材料作者与清政府和太平天国都没有利益上的利害关系。

方法或原则:重视史料来源的真实性,选取第一手(原始)史料;选取客观、正确的史料;搜集更多的史料,对多种史料进行甄选、辨别;对史料要合理利用,做到史论结合等。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局