湘教版(2019)必修一3.2 大气受热过程 课件-地理(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 湘教版(2019)必修一3.2 大气受热过程 课件-地理(共31张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2020-12-11 22:05:14 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

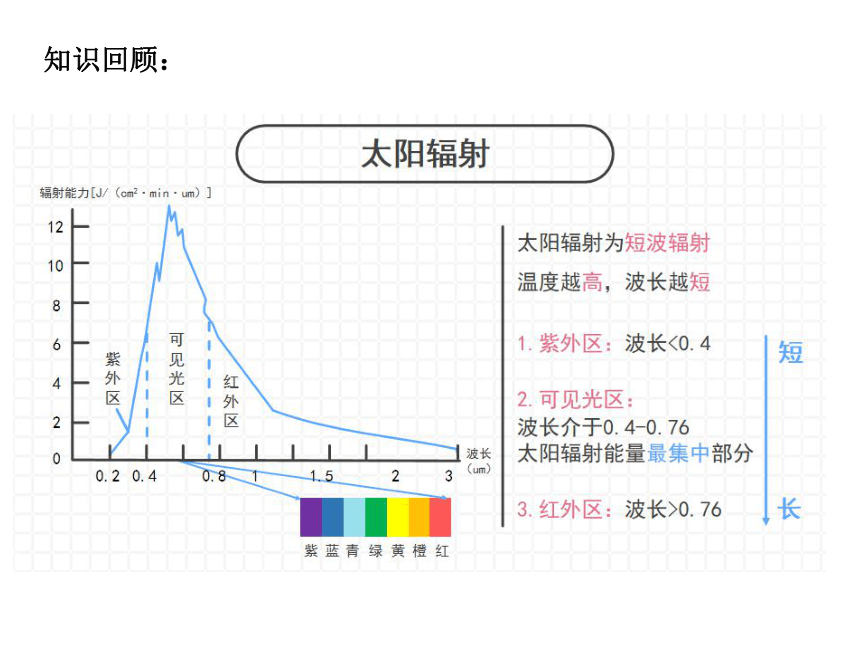

知识回顾:

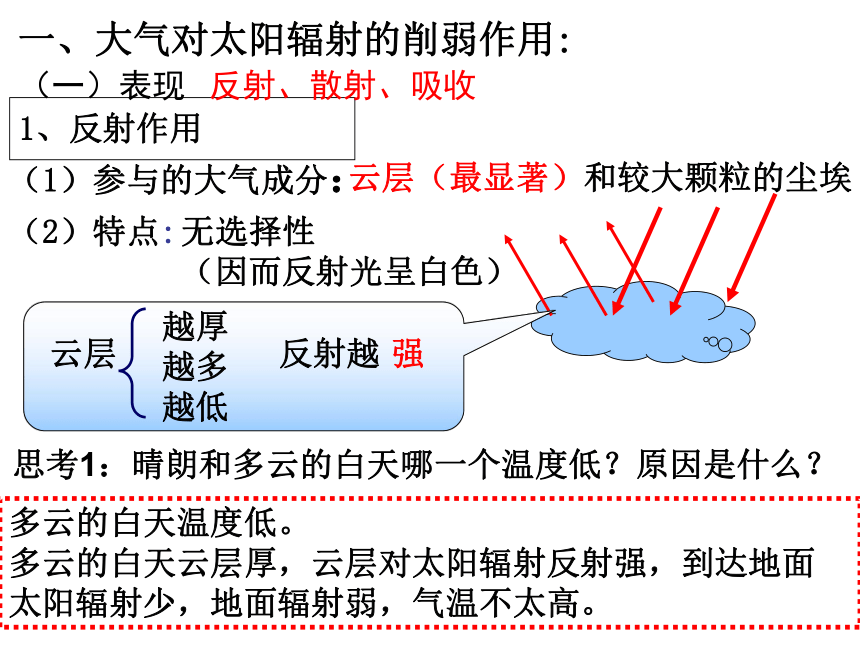

1、反射作用

(2)特点:

无选择性

(因而反射光呈白色)

(1)参与的大气成分:

云层(最显著)和较大颗粒的尘埃

云层

越厚

越多

越低

反射越

思考1:晴朗和多云的白天哪一个温度低?原因是什么?

多云的白天温度低。

多云的白天云层厚,云层对太阳辐射反射强,到达地面

太阳辐射少,地面辐射弱,气温不太高。

强

一、大气对太阳辐射的削弱作用:

反射、散射、吸收

(一)表现

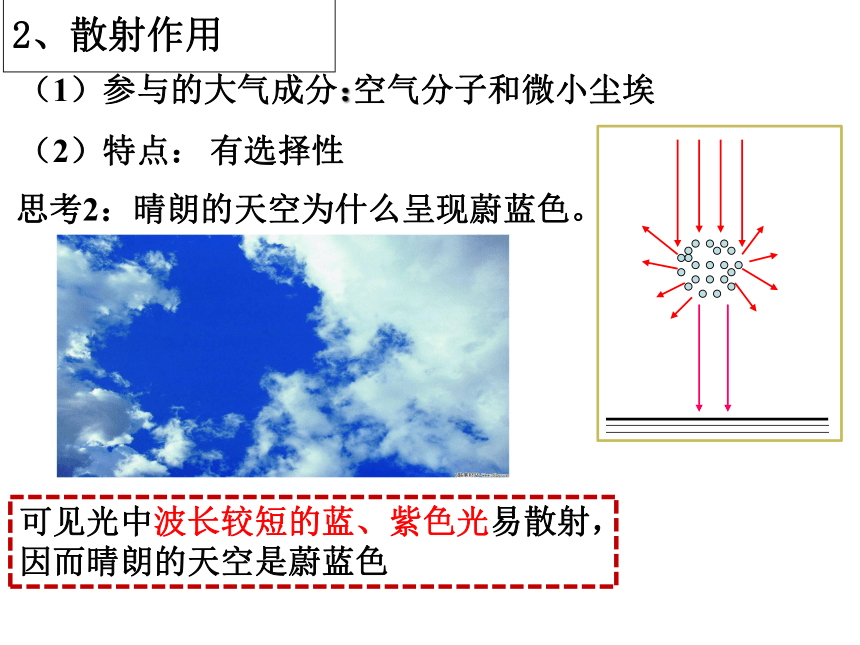

2、散射作用

(1)参与的大气成分:

空气分子和微小尘埃

(2)特点:

有选择性

思考2:晴朗的天空为什么呈现蔚蓝色。

可见光中波长较短的蓝、紫色光易散射,因而晴朗的天空是蔚蓝色

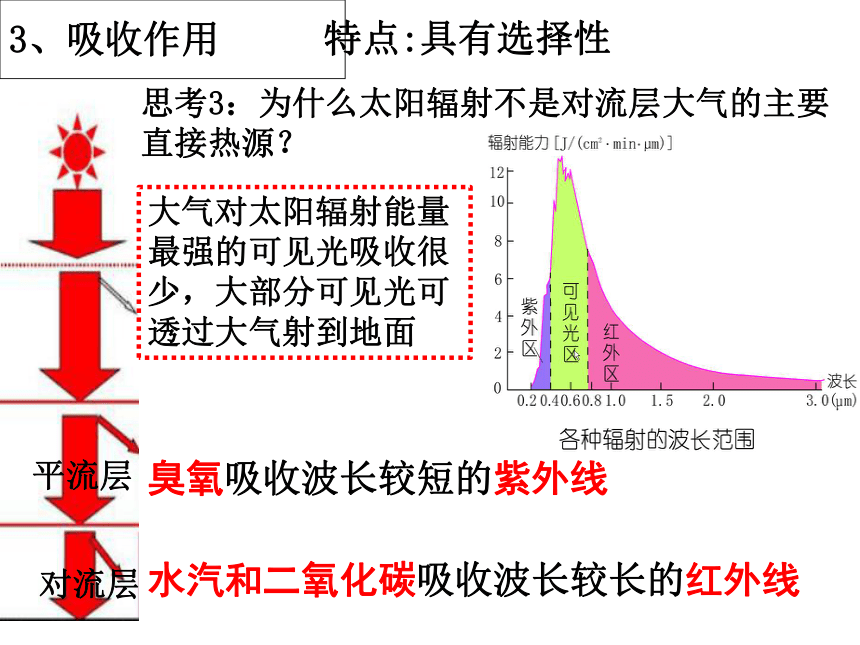

3、吸收作用

特点:具有选择性

思考3:为什么太阳辐射不是对流层大气的主要直接热源?

平流层

对流层

大气对太阳辐射能量最强的可见光吸收很少,大部分可见光可透过大气射到地面

臭氧吸收波长较短的紫外线

水汽和二氧化碳吸收波长较长的红外线

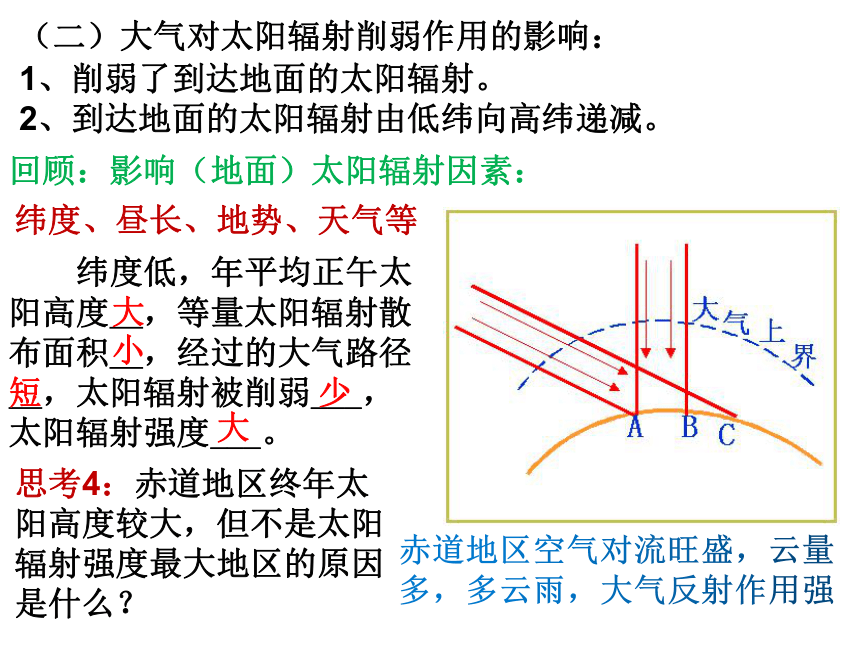

1、削弱了到达地面的太阳辐射。

2、到达地面的太阳辐射由低纬向高纬递减。

回顾:影响(地面)太阳辐射因素:

纬度低,年平均正午太阳高度 ,等量太阳辐射散布面积 ,经过的大气路径 ,太阳辐射被削弱___,太阳辐射强度___。

大

小

短

少

大

思考4:赤道地区终年太阳高度较大,但不是太阳辐射强度最大地区的原因是什么?

(二)大气对太阳辐射削弱作用的影响:

纬度、昼长、地势、天气等

孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。

一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”

一儿曰:“我以日初出远,而日中时近也。”

一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?”

一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”

孔子不能决也。两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

由于地球的自转和公转,太阳在早晨和中午与人的距离确有一些变化,但微乎其微,凭肉眼难以觉察。这种情况对于气温的影响也是微不足道的。两个小孩为什么观点不同,那是因为他们看事物的角度不同:一个从视觉出发,用“如车盖”和“如盘盂”的比喻,生动形象的写出了太阳形状的大小;另一个从触觉出发,用“如探汤”的比喻生动形象的写出了太阳在中午时的灼热。由于中午太阳照射角大,经过的大气路程短,被大气削弱的少,地球表面获得的热能多,因而气温高;早晨太阳照射角小,经过的大气路程长,被大气削弱的多,地球表面获得的热能少,因而气温低。至于太阳“早晨大,中午小”,则完全是人视觉上的错觉,由于早晨背景小而暗,因此觉得太阳大一些,而中午则有广阔而明亮的天空做太阳的背景,看起来就觉得它小一点了。

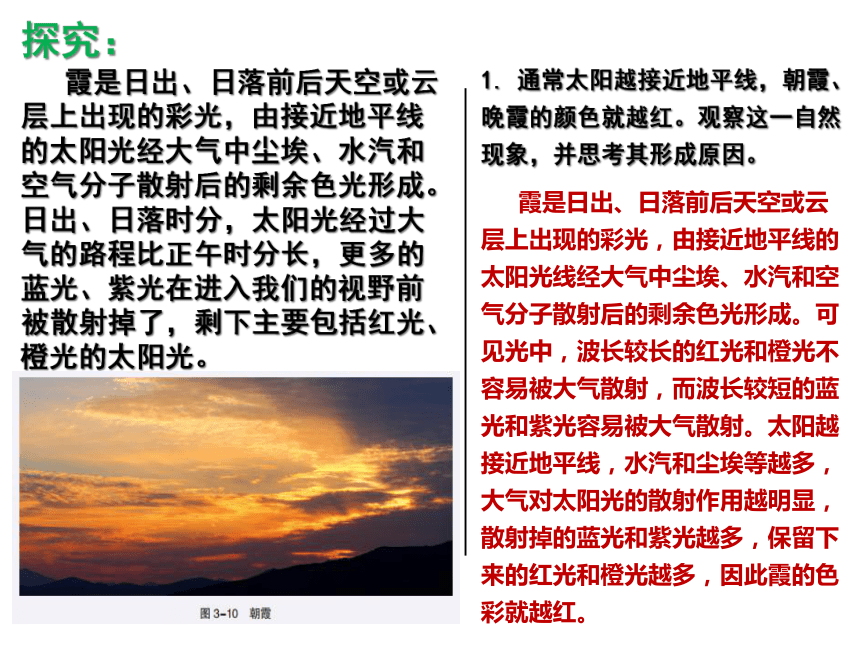

探究:

霞是日出、日落前后天空或云层上出现的彩光,由接近地平线的太阳光经大气中尘埃、水汽和空气分子散射后的剩余色光形成。日出、日落时分,太阳光经过大气的路程比正午时分长,更多的蓝光、紫光在进入我们的视野前被散射掉了,剩下主要包括红光、橙光的太阳光。

1.

通常太阳越接近地平线,朝霞、晚霞的颜色就越红。观察这一自然现象,并思考其形成原因。

霞是日出、日落前后天空或云层上出现的彩光,由接近地平线的太阳光线经大气中尘埃、水汽和空气分子散射后的剩余色光形成。可见光中,波长较长的红光和橙光不容易被大气散射,而波长较短的蓝光和紫光容易被大气散射。太阳越接近地平线,水汽和尘埃等越多,大气对太阳光的散射作用越明显,散射掉的蓝光和紫光越多,保留下来的红光和橙光越多,因此霞的色彩就越红。

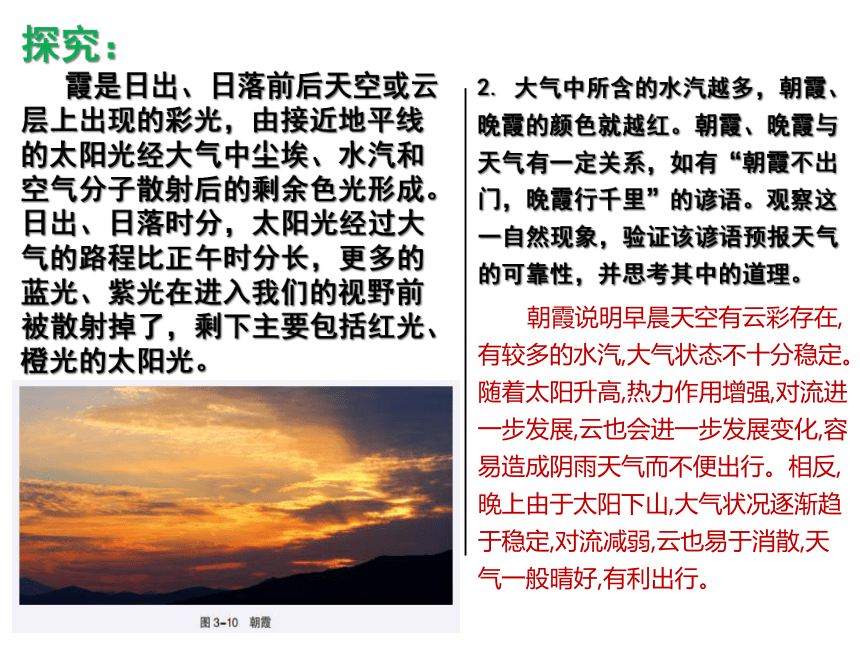

探究:

霞是日出、日落前后天空或云层上出现的彩光,由接近地平线的太阳光经大气中尘埃、水汽和空气分子散射后的剩余色光形成。日出、日落时分,太阳光经过大气的路程比正午时分长,更多的蓝光、紫光在进入我们的视野前被散射掉了,剩下主要包括红光、橙光的太阳光。

2.

大气中所含的水汽越多,朝霞、晚霞的颜色就越红。朝霞、晚霞与天气有一定关系,如有“朝霞不出门,晚霞行千里”的谚语。观察这一自然现象,验证该谚语预报天气的可靠性,并思考其中的道理。

朝霞说明早晨天空有云彩存在,有较多的水汽,大气状态不十分稳定。随着太阳升高,热力作用增强,对流进一步发展,云也会进一步发展变化,容易造成阴雨天气而不便出行。相反,晚上由于太阳下山,大气状况逐渐趋于稳定,对流减弱,云也易于消散,天气一般晴好,有利出行。

活动:

1.

在日出之前(黎明)和日没以后(黄昏)的一段时间,天空仍然明亮,处于半光明状态。这段时间,既不是真正的白昼,也不是真正的黑夜,是昼夜交替的过渡时期。天文学称之为晨昏蒙影。简析晨昏蒙影形成的原因。

这种现象是由于大气散射引起的,日出前和日落后太阳光虽然不能直接照射到地面,但可以照射到地球的大气层中。高空大气里的质点和尘埃能够对太阳辐射起散射作用,从而引起“晨昏蒙影”现象。在高纬度地区,每年有一段时间,当天的晨蒙影与前一天的昏蒙影相接,出现白夜现象。纬度越高,白昼持续的时间越长。

活动:

2.

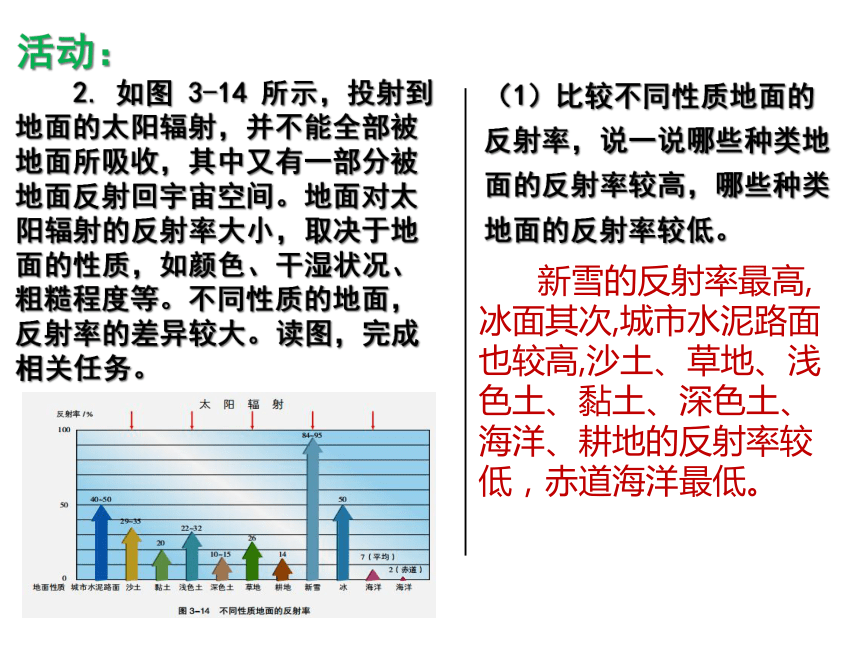

如图

3-14

所示,投射到地面的太阳辐射,并不能全部被地面所吸收,其中又有一部分被地面反射回宇宙空间。地面对太阳辐射的反射率大小,取决于地面的性质,如颜色、干湿状况、粗糙程度等。不同性质的地面,反射率的差异较大。读图,完成相关任务。

(1)比较不同性质地面的反射率,说一说哪些种类地面的反射率较高,哪些种类地面的反射率较低。

新雪的反射率最高,冰面其次,城市水泥路面也较高,沙土、草地、浅色土、黏土、深色土、海洋、耕地的反射率较低,赤道海洋最低。

活动:

2.

如图

3-14

所示,投射到地面的太阳辐射,并不能全部被地面所吸收,其中又有一部分被地面反射回宇宙空间。地面对太阳辐射的反射率大小,取决于地面的性质,如颜色、干湿状况、粗糙程度等。不同性质的地面,反射率的差异较大。读图,完成相关任务。

(2)分析地面性质与反射率之间的关系。

一般来说,深色土壤反射率比浅色土壤小,潮湿土壤反射率比干燥土壤小,粗糙表面反射率比平滑表面小。陆地表面的反射率为10%~50%。新雪面反射率最大,可达95%。水面反射率随太阳高度角而变,太阳高度角愈小反射率愈大。

活动:

2.

如图

3-14

所示,投射到地面的太阳辐射,并不能全部被地面所吸收,其中又有一部分被地面反射回宇宙空间。地面对太阳辐射的反射率大小,取决于地面的性质,如颜色、干湿状况、粗糙程度等。不同性质的地面,反射率的差异较大。读图,完成相关任务。

(3)绿色植物对紫外线和可见光的吸收很强,反射很弱,而对近红外线的吸收很弱,反射很强。议一议,根据绿色植物的反射特征,如何利用遥感技术,实时准确地监测森林、草原面积的动态变化?

利用遥感传感器接收森林或草原的某一红外线波段数据,确定该时段森林或草原的面积范围。监测不同时间段该区域的红外线波段数据,即可判断森林或草原面积的动态变化情况。

二、大气对地面的保温作用:

1.物体温度与辐射波长的关系:

物体温度越高,辐射中最强部分的波长越短;反之越长。

2.地面辐射:

地面吸收透过大气的太阳辐射后升温,同时又持续向外(主要是向大气层)释放辐射能量,形成地面辐射。

太阳辐射为短波辐射;地面辐射为长波辐射,其能量主要集中在红外线部分。

3.地面是对流层大气主要直接热源的原因

对流层大气中的水汽和二氧化碳等,可强烈地吸收地面辐射,地面辐射释放的能量,除一少部分透过大气返回宇宙空间外,绝大部分都被截留在对流层大气中,使大气增温。

4.大气逆辐射及其作用

射向地面的大气辐射,其方向与地面辐射相反,故称为大气逆辐射

对地面有保温作用

大气中水汽、尘埃、烟气含量增大时,大气逆辐射就会增强。

太阳辐射

大气反射

云层和较大颗粒的尘埃

散射

空气分子和微小尘埃

有选择性,蓝紫光最易被散射

吸收

CO2和水汽吸收红外线

O3吸收紫外线

无选择性

大气对太阳辐射的削弱作用

总结:

太阳辐射

大气反射

散射

吸收

地面反射

到达地表的太阳辐射由低纬度向两极递减。

①

太阳暖大地

地面吸收

太阳辐射

大气反射

散射

吸收

地面吸收

地面

反射

逸出

地面

辐射

大气吸收

地面是对流层大气主要的直接热源

①

太阳暖大地

②

大地传大气

太阳辐射

大气反射

大气对地面的保温作用

散射

吸收

地面吸收

地面

反射

逸出

地面

辐射

大气吸收

①

太阳暖大地

②

大地传大气

返回地面

(大气逆辐射)

逸出

(大气辐射)

大气逆辐射把热量还给地面,在一定程度上补偿了地面辐射损失的热量,起到了保温作用。

③

大气还大地

地面增温

太阳辐射

大气增温

透过大气

射到地面

大气逆辐射

地面长波辐射

大气的热量根本来源:太阳辐射能

近地面大气主要直接热源:地面

大气的受热过程

三种辐射:

三个过程:

两种作用:

太阳辐射(短波)、地面辐射和大气逆辐射(长波)

①太阳暖大地→②大地暖大气→③大气还大地

大气对太阳辐射的削弱作用

大气对地面的保温作用

课堂小结

练习:说出图中序号含义;并说出起保温作用的序号

①到达地面的太阳辐射

②被大气吸收的太阳辐射

③大气逆辐射

④大气辐射

⑤被大气吸收的地面辐射

⑥射向宇宙空间的地面辐射

⑦太阳辐射

活动:

1.

经纬认为,大气对地面的保温作用可分解为“太阳暖大地”“大地暖大气”“大气还地面”三个环节。读图

3-15,你认同经纬的观点吗?你是怎么理解大气对地面的保温作用的?用自己的话说一说。

“太阳暖大地”即地面吸收太阳辐射而增温;

“大地暖大气”即对流层大气吸收地面长波辐射而增温;“大气还大地”即大气逆辐射将一部分长波辐射返还给地面。大气对地面的保温作用就是由这三个环节组成的。

活动:

2.

绘示意图说明下列现象,并解释其成因。

(1)月球基本上没有大气,赤道处中午高达

127

℃,晚上最低达

-183

℃。月球表面昼夜温度变化比地球表面剧烈得多。

月球基本上没有大气,白天,没有大气对太阳辐射的削弱作用,月面温度升得很高;

夜间,没有大气逆辐射对月表的保温作用,月面温度骤降,温度很低。

活动:

2.

绘示意图说明下列现象,并解释其成因。

(2)深秋至次年早春季节,霜冻多出现在晴朗的夜晚。

霜冻是指作物生长季节里因植株体温降低到0

℃以下而受害的一种较为常见的农业气象灾害,常发生在深秋至次年早春季节。在晴朗无风的夜晚,地面辐射散热,且大气逆辐射作用弱,大气保温能力差,气温下降,易造成霜冻。

读大气受热过程图,回答1~3题。

1.使近地面大气温度升高的热量传递过程顺序是

(

)

A.

①-②-③

B.

①-④-②

C.

②-③-④

D.

③-④-②

2.近地面大气温度随高度升高而递减,其影响因素是箭头

(

)

A.

①

B.

②

C.

③

D.

④

3.古人有“放火作煴,少得烟气,则免于霜矣”的防御霜冻的做法,该做法使

( )

A.①减弱

B.②增强

C.③增强

D.④减弱

B

B

当堂训练

C

下图为甲、乙两地某时段大气受热过程示意图,箭头反映了辐射传递的方向及多少(粗细)。读图完成第4~6题。(注:大气透明度往往与大气密度、天气有关)

4.①⑤两箭头传递的辐射方向及多少相同,说明甲、乙两地( )

A.纬度相当

B.海拔相当

C.距海远近相当

D.大气透明度相当

5.近地面气温随高度增加而递减,其主要影响因素是

( )

A.①⑤

B.②⑦

C.③⑧

D.④⑥

6.霜冻多出现在晚秋或寒冬季节晴朗的夜晚,主要是因为此时( )

A.地面辐射弱

B.太阳辐射强

C.大气反射强

D.大气逆辐射弱

A

B

D

我国北方地区的农民为了避免所种庄稼遭受霜冻灾害,在深秋的夜晚往往在田间点燃柴草。结合大气受热过程示意图,完成第7~8题。

7.关于图中a、b、c所代表的内容,叙述正确的是( )

A.a代表近地面大气主要的直接热源

B.a、b、c所代表的辐射波长的大小关系是aC.b代表的辐射主要被大气中的臭氧吸收

D.c代表的辐射与天气状况无关

8.燃烧柴草防御霜冻的做法,有利于( )

A.增强a辐射

B.增强b辐射

C.增强c辐射

D.改变b的辐射方向

B

C

读图,完成第9-11题。

9.白天多云,气温偏低,与图中哪个数字代表的辐射被削弱有关?( )

A.①

B.②

C.③

D.④

10.大气温度的变化主要与图中哪个数字代表的辐射直接相关?( )

A.①

B.②

C.③

D.④

11.青藏高原地区夜间降温较快,与图中哪个数字代表的辐射有关?( )

A.①

B.②

C.③

D.④

D

B

C

12.多云的夜晚比较闷热的原因?

多云夜晚云层厚,大气逆辐射强,大气对地面保温作用强。

13.沙漠地区为什么昼夜温差较差大?

沙漠地区晴天多,白天大气对太阳辐射的削弱作用小,气温高;夜晚大气逆辐射弱,大气对地面的保温作用弱,气温低。所以气温日较差大。

14.玻璃温室(薄膜)保温原理是什么?

①

太阳辐射是短波辐射,能透过玻璃进入温室,被地面吸收后产生地面辐射;②地面辐射为长波辐射,长波辐射不能透过玻璃,被反射到室内,进而起到保温作用。

15.交通灯为什么用红黄绿?

三种光波长较长,不易被散射,穿透能力强。

16.为什么在月球上白天看太阳只是一个明亮的圆盘,而四周背景却是黑暗的?

没有大气散射作用

17.阴天的天空为什么呈现灰白色?

阴天空气中尘粒、水滴数量多,

各种波长光被散射,天空呈灰白色。

知识回顾:

1、反射作用

(2)特点:

无选择性

(因而反射光呈白色)

(1)参与的大气成分:

云层(最显著)和较大颗粒的尘埃

云层

越厚

越多

越低

反射越

思考1:晴朗和多云的白天哪一个温度低?原因是什么?

多云的白天温度低。

多云的白天云层厚,云层对太阳辐射反射强,到达地面

太阳辐射少,地面辐射弱,气温不太高。

强

一、大气对太阳辐射的削弱作用:

反射、散射、吸收

(一)表现

2、散射作用

(1)参与的大气成分:

空气分子和微小尘埃

(2)特点:

有选择性

思考2:晴朗的天空为什么呈现蔚蓝色。

可见光中波长较短的蓝、紫色光易散射,因而晴朗的天空是蔚蓝色

3、吸收作用

特点:具有选择性

思考3:为什么太阳辐射不是对流层大气的主要直接热源?

平流层

对流层

大气对太阳辐射能量最强的可见光吸收很少,大部分可见光可透过大气射到地面

臭氧吸收波长较短的紫外线

水汽和二氧化碳吸收波长较长的红外线

1、削弱了到达地面的太阳辐射。

2、到达地面的太阳辐射由低纬向高纬递减。

回顾:影响(地面)太阳辐射因素:

纬度低,年平均正午太阳高度 ,等量太阳辐射散布面积 ,经过的大气路径 ,太阳辐射被削弱___,太阳辐射强度___。

大

小

短

少

大

思考4:赤道地区终年太阳高度较大,但不是太阳辐射强度最大地区的原因是什么?

(二)大气对太阳辐射削弱作用的影响:

纬度、昼长、地势、天气等

孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。

一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”

一儿曰:“我以日初出远,而日中时近也。”

一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?”

一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”

孔子不能决也。两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

由于地球的自转和公转,太阳在早晨和中午与人的距离确有一些变化,但微乎其微,凭肉眼难以觉察。这种情况对于气温的影响也是微不足道的。两个小孩为什么观点不同,那是因为他们看事物的角度不同:一个从视觉出发,用“如车盖”和“如盘盂”的比喻,生动形象的写出了太阳形状的大小;另一个从触觉出发,用“如探汤”的比喻生动形象的写出了太阳在中午时的灼热。由于中午太阳照射角大,经过的大气路程短,被大气削弱的少,地球表面获得的热能多,因而气温高;早晨太阳照射角小,经过的大气路程长,被大气削弱的多,地球表面获得的热能少,因而气温低。至于太阳“早晨大,中午小”,则完全是人视觉上的错觉,由于早晨背景小而暗,因此觉得太阳大一些,而中午则有广阔而明亮的天空做太阳的背景,看起来就觉得它小一点了。

探究:

霞是日出、日落前后天空或云层上出现的彩光,由接近地平线的太阳光经大气中尘埃、水汽和空气分子散射后的剩余色光形成。日出、日落时分,太阳光经过大气的路程比正午时分长,更多的蓝光、紫光在进入我们的视野前被散射掉了,剩下主要包括红光、橙光的太阳光。

1.

通常太阳越接近地平线,朝霞、晚霞的颜色就越红。观察这一自然现象,并思考其形成原因。

霞是日出、日落前后天空或云层上出现的彩光,由接近地平线的太阳光线经大气中尘埃、水汽和空气分子散射后的剩余色光形成。可见光中,波长较长的红光和橙光不容易被大气散射,而波长较短的蓝光和紫光容易被大气散射。太阳越接近地平线,水汽和尘埃等越多,大气对太阳光的散射作用越明显,散射掉的蓝光和紫光越多,保留下来的红光和橙光越多,因此霞的色彩就越红。

探究:

霞是日出、日落前后天空或云层上出现的彩光,由接近地平线的太阳光经大气中尘埃、水汽和空气分子散射后的剩余色光形成。日出、日落时分,太阳光经过大气的路程比正午时分长,更多的蓝光、紫光在进入我们的视野前被散射掉了,剩下主要包括红光、橙光的太阳光。

2.

大气中所含的水汽越多,朝霞、晚霞的颜色就越红。朝霞、晚霞与天气有一定关系,如有“朝霞不出门,晚霞行千里”的谚语。观察这一自然现象,验证该谚语预报天气的可靠性,并思考其中的道理。

朝霞说明早晨天空有云彩存在,有较多的水汽,大气状态不十分稳定。随着太阳升高,热力作用增强,对流进一步发展,云也会进一步发展变化,容易造成阴雨天气而不便出行。相反,晚上由于太阳下山,大气状况逐渐趋于稳定,对流减弱,云也易于消散,天气一般晴好,有利出行。

活动:

1.

在日出之前(黎明)和日没以后(黄昏)的一段时间,天空仍然明亮,处于半光明状态。这段时间,既不是真正的白昼,也不是真正的黑夜,是昼夜交替的过渡时期。天文学称之为晨昏蒙影。简析晨昏蒙影形成的原因。

这种现象是由于大气散射引起的,日出前和日落后太阳光虽然不能直接照射到地面,但可以照射到地球的大气层中。高空大气里的质点和尘埃能够对太阳辐射起散射作用,从而引起“晨昏蒙影”现象。在高纬度地区,每年有一段时间,当天的晨蒙影与前一天的昏蒙影相接,出现白夜现象。纬度越高,白昼持续的时间越长。

活动:

2.

如图

3-14

所示,投射到地面的太阳辐射,并不能全部被地面所吸收,其中又有一部分被地面反射回宇宙空间。地面对太阳辐射的反射率大小,取决于地面的性质,如颜色、干湿状况、粗糙程度等。不同性质的地面,反射率的差异较大。读图,完成相关任务。

(1)比较不同性质地面的反射率,说一说哪些种类地面的反射率较高,哪些种类地面的反射率较低。

新雪的反射率最高,冰面其次,城市水泥路面也较高,沙土、草地、浅色土、黏土、深色土、海洋、耕地的反射率较低,赤道海洋最低。

活动:

2.

如图

3-14

所示,投射到地面的太阳辐射,并不能全部被地面所吸收,其中又有一部分被地面反射回宇宙空间。地面对太阳辐射的反射率大小,取决于地面的性质,如颜色、干湿状况、粗糙程度等。不同性质的地面,反射率的差异较大。读图,完成相关任务。

(2)分析地面性质与反射率之间的关系。

一般来说,深色土壤反射率比浅色土壤小,潮湿土壤反射率比干燥土壤小,粗糙表面反射率比平滑表面小。陆地表面的反射率为10%~50%。新雪面反射率最大,可达95%。水面反射率随太阳高度角而变,太阳高度角愈小反射率愈大。

活动:

2.

如图

3-14

所示,投射到地面的太阳辐射,并不能全部被地面所吸收,其中又有一部分被地面反射回宇宙空间。地面对太阳辐射的反射率大小,取决于地面的性质,如颜色、干湿状况、粗糙程度等。不同性质的地面,反射率的差异较大。读图,完成相关任务。

(3)绿色植物对紫外线和可见光的吸收很强,反射很弱,而对近红外线的吸收很弱,反射很强。议一议,根据绿色植物的反射特征,如何利用遥感技术,实时准确地监测森林、草原面积的动态变化?

利用遥感传感器接收森林或草原的某一红外线波段数据,确定该时段森林或草原的面积范围。监测不同时间段该区域的红外线波段数据,即可判断森林或草原面积的动态变化情况。

二、大气对地面的保温作用:

1.物体温度与辐射波长的关系:

物体温度越高,辐射中最强部分的波长越短;反之越长。

2.地面辐射:

地面吸收透过大气的太阳辐射后升温,同时又持续向外(主要是向大气层)释放辐射能量,形成地面辐射。

太阳辐射为短波辐射;地面辐射为长波辐射,其能量主要集中在红外线部分。

3.地面是对流层大气主要直接热源的原因

对流层大气中的水汽和二氧化碳等,可强烈地吸收地面辐射,地面辐射释放的能量,除一少部分透过大气返回宇宙空间外,绝大部分都被截留在对流层大气中,使大气增温。

4.大气逆辐射及其作用

射向地面的大气辐射,其方向与地面辐射相反,故称为大气逆辐射

对地面有保温作用

大气中水汽、尘埃、烟气含量增大时,大气逆辐射就会增强。

太阳辐射

大气反射

云层和较大颗粒的尘埃

散射

空气分子和微小尘埃

有选择性,蓝紫光最易被散射

吸收

CO2和水汽吸收红外线

O3吸收紫外线

无选择性

大气对太阳辐射的削弱作用

总结:

太阳辐射

大气反射

散射

吸收

地面反射

到达地表的太阳辐射由低纬度向两极递减。

①

太阳暖大地

地面吸收

太阳辐射

大气反射

散射

吸收

地面吸收

地面

反射

逸出

地面

辐射

大气吸收

地面是对流层大气主要的直接热源

①

太阳暖大地

②

大地传大气

太阳辐射

大气反射

大气对地面的保温作用

散射

吸收

地面吸收

地面

反射

逸出

地面

辐射

大气吸收

①

太阳暖大地

②

大地传大气

返回地面

(大气逆辐射)

逸出

(大气辐射)

大气逆辐射把热量还给地面,在一定程度上补偿了地面辐射损失的热量,起到了保温作用。

③

大气还大地

地面增温

太阳辐射

大气增温

透过大气

射到地面

大气逆辐射

地面长波辐射

大气的热量根本来源:太阳辐射能

近地面大气主要直接热源:地面

大气的受热过程

三种辐射:

三个过程:

两种作用:

太阳辐射(短波)、地面辐射和大气逆辐射(长波)

①太阳暖大地→②大地暖大气→③大气还大地

大气对太阳辐射的削弱作用

大气对地面的保温作用

课堂小结

练习:说出图中序号含义;并说出起保温作用的序号

①到达地面的太阳辐射

②被大气吸收的太阳辐射

③大气逆辐射

④大气辐射

⑤被大气吸收的地面辐射

⑥射向宇宙空间的地面辐射

⑦太阳辐射

活动:

1.

经纬认为,大气对地面的保温作用可分解为“太阳暖大地”“大地暖大气”“大气还地面”三个环节。读图

3-15,你认同经纬的观点吗?你是怎么理解大气对地面的保温作用的?用自己的话说一说。

“太阳暖大地”即地面吸收太阳辐射而增温;

“大地暖大气”即对流层大气吸收地面长波辐射而增温;“大气还大地”即大气逆辐射将一部分长波辐射返还给地面。大气对地面的保温作用就是由这三个环节组成的。

活动:

2.

绘示意图说明下列现象,并解释其成因。

(1)月球基本上没有大气,赤道处中午高达

127

℃,晚上最低达

-183

℃。月球表面昼夜温度变化比地球表面剧烈得多。

月球基本上没有大气,白天,没有大气对太阳辐射的削弱作用,月面温度升得很高;

夜间,没有大气逆辐射对月表的保温作用,月面温度骤降,温度很低。

活动:

2.

绘示意图说明下列现象,并解释其成因。

(2)深秋至次年早春季节,霜冻多出现在晴朗的夜晚。

霜冻是指作物生长季节里因植株体温降低到0

℃以下而受害的一种较为常见的农业气象灾害,常发生在深秋至次年早春季节。在晴朗无风的夜晚,地面辐射散热,且大气逆辐射作用弱,大气保温能力差,气温下降,易造成霜冻。

读大气受热过程图,回答1~3题。

1.使近地面大气温度升高的热量传递过程顺序是

(

)

A.

①-②-③

B.

①-④-②

C.

②-③-④

D.

③-④-②

2.近地面大气温度随高度升高而递减,其影响因素是箭头

(

)

A.

①

B.

②

C.

③

D.

④

3.古人有“放火作煴,少得烟气,则免于霜矣”的防御霜冻的做法,该做法使

( )

A.①减弱

B.②增强

C.③增强

D.④减弱

B

B

当堂训练

C

下图为甲、乙两地某时段大气受热过程示意图,箭头反映了辐射传递的方向及多少(粗细)。读图完成第4~6题。(注:大气透明度往往与大气密度、天气有关)

4.①⑤两箭头传递的辐射方向及多少相同,说明甲、乙两地( )

A.纬度相当

B.海拔相当

C.距海远近相当

D.大气透明度相当

5.近地面气温随高度增加而递减,其主要影响因素是

( )

A.①⑤

B.②⑦

C.③⑧

D.④⑥

6.霜冻多出现在晚秋或寒冬季节晴朗的夜晚,主要是因为此时( )

A.地面辐射弱

B.太阳辐射强

C.大气反射强

D.大气逆辐射弱

A

B

D

我国北方地区的农民为了避免所种庄稼遭受霜冻灾害,在深秋的夜晚往往在田间点燃柴草。结合大气受热过程示意图,完成第7~8题。

7.关于图中a、b、c所代表的内容,叙述正确的是( )

A.a代表近地面大气主要的直接热源

B.a、b、c所代表的辐射波长的大小关系是a

D.c代表的辐射与天气状况无关

8.燃烧柴草防御霜冻的做法,有利于( )

A.增强a辐射

B.增强b辐射

C.增强c辐射

D.改变b的辐射方向

B

C

读图,完成第9-11题。

9.白天多云,气温偏低,与图中哪个数字代表的辐射被削弱有关?( )

A.①

B.②

C.③

D.④

10.大气温度的变化主要与图中哪个数字代表的辐射直接相关?( )

A.①

B.②

C.③

D.④

11.青藏高原地区夜间降温较快,与图中哪个数字代表的辐射有关?( )

A.①

B.②

C.③

D.④

D

B

C

12.多云的夜晚比较闷热的原因?

多云夜晚云层厚,大气逆辐射强,大气对地面保温作用强。

13.沙漠地区为什么昼夜温差较差大?

沙漠地区晴天多,白天大气对太阳辐射的削弱作用小,气温高;夜晚大气逆辐射弱,大气对地面的保温作用弱,气温低。所以气温日较差大。

14.玻璃温室(薄膜)保温原理是什么?

①

太阳辐射是短波辐射,能透过玻璃进入温室,被地面吸收后产生地面辐射;②地面辐射为长波辐射,长波辐射不能透过玻璃,被反射到室内,进而起到保温作用。

15.交通灯为什么用红黄绿?

三种光波长较长,不易被散射,穿透能力强。

16.为什么在月球上白天看太阳只是一个明亮的圆盘,而四周背景却是黑暗的?

没有大气散射作用

17.阴天的天空为什么呈现灰白色?

阴天空气中尘粒、水滴数量多,

各种波长光被散射,天空呈灰白色。