3.2 大气的受热过程 教学设计

文档属性

| 名称 | 3.2 大气的受热过程 教学设计 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 807.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2020-12-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

3.2《大气受热过程》教学设计

【课标】

运用示意图,说明大气受热过程,并解释相关现象。

【学习目标】

运用示意图,了解大气对太阳辐射的削弱作用和大气对地面的保温效应,从整体的角度,动态、系统的认识和分析大气的受热过程,形成综合思维。

通过观察和实验,理解大气的保温作用,并能运用这一原理解释相关地理现象,提升地理实践力。

根据所学知识和原理,了解温室效应对人类生产活动的积极意义,关注全球变暖问题,增强环保意识,树立人地协调观。

【教材分析】

本节教材对影的课标内容是“运用示意图,说明大气受热过程,并解释相关现象。”大气的受热过程,实际上是太阳辐射、地面辐射和大气辐射之间相互转化的过程,学生需要掌握大气的热源,以及大气是怎样受热的。本节围绕两块相互联系的内容展开,意识大气对太阳辐射的削弱作用,教材从“霞”这一现象的观测引出散射等削弱作用,运用图示揭示了太阳辐射是如何被大气吸收、散射和反射而最终到达地面的,并采用活动的方式对地面性质与反射率的关系进行了探究;二是大气对地面的保温作用,教材利用示意图展示了太阳辐射被大气削弱到达地面后发生了怎样的变化过程,解释了大气对地面的保温作用——“太阳暖大地—大地暖大气—大气还大地”。“温室效应”及其作用与实际生活关系密切,是本节的教学重点内容之一。

【教学重难点】

本节的教学重点是大气对太阳辐射的削弱作用和大气对地面的保温作用,这是大气受热过程中两个密切相连的环节,学生掌握之后能更好的理解其他地理现象。

本节的教学难点是大气保温作用的原理,这是因为学生缺少相应的物理学知识,学习障碍比较多,容易混淆概念。

【教学方法】小组讨论法、活动探究法、讲授法

【教学设计】

【问题导入】

为什么我们的天空有时是蔚蓝色的,有时是红色的,有时又是灰白色的……

日出前的黎明、日落后的黄昏,以及阴天,天空为什么仍是明亮的?

新疆牧民“早穿棉袄午穿纱,抱着火炉吃西瓜”,这又是为什么呢?

这些问题都会在今天的学习中得到解答,让我们开启今天学习的大门吧!

知识回顾:

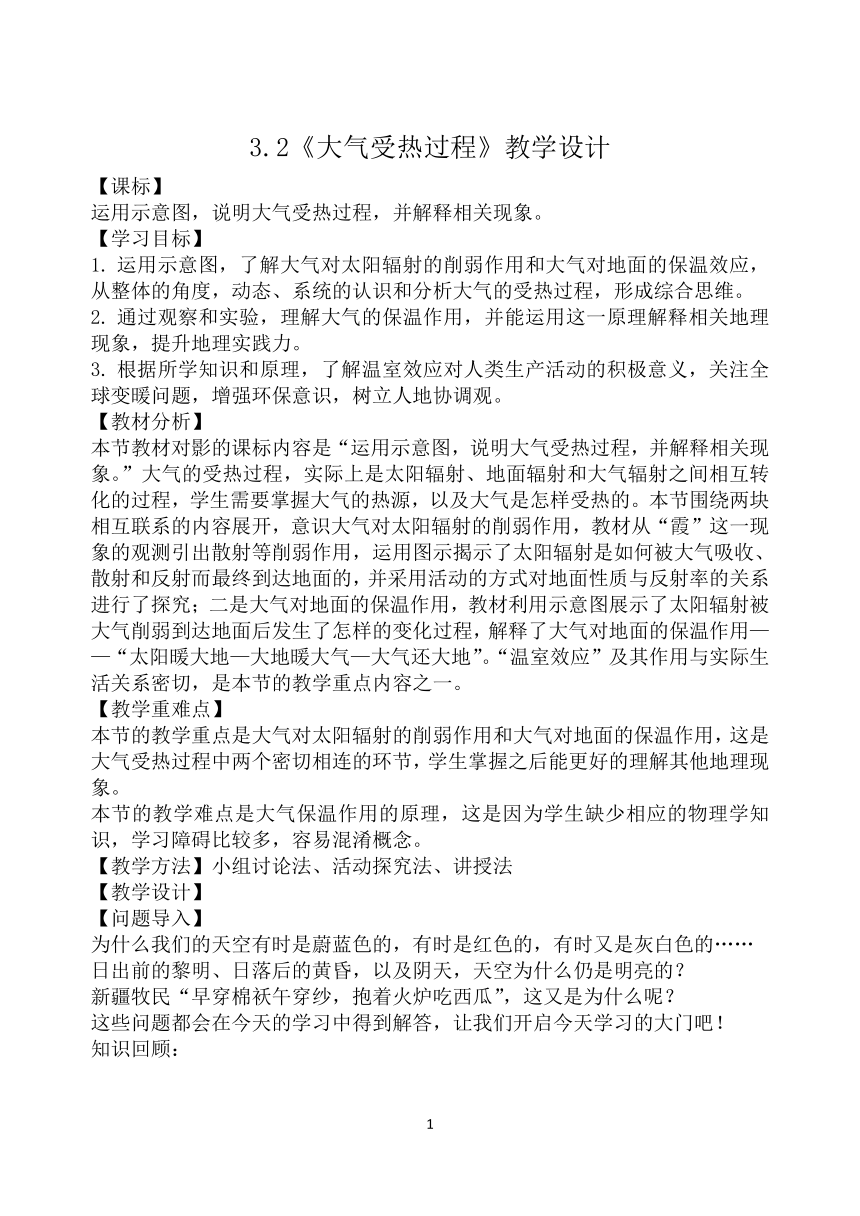

大气中的一切物理过程都伴随着能量的转换,太阳辐射是地球大气最重要的能量来源。

大气对太阳辐射的削弱作用

【教师提问】

请阅读教材P73“一、大气对太阳辐射的削弱作用”的图文资料:

1.大气对太阳辐射的削弱作用有哪些方式?

2.请具体的说出每种削弱方式的特点。

3.晴朗和多云的白天哪一个温度低?原因是什么?

4.晴朗的天空为什么呈现蔚蓝色。

5.为什么太阳辐射不是对流层大气的主要直接热源?

【学生回答】

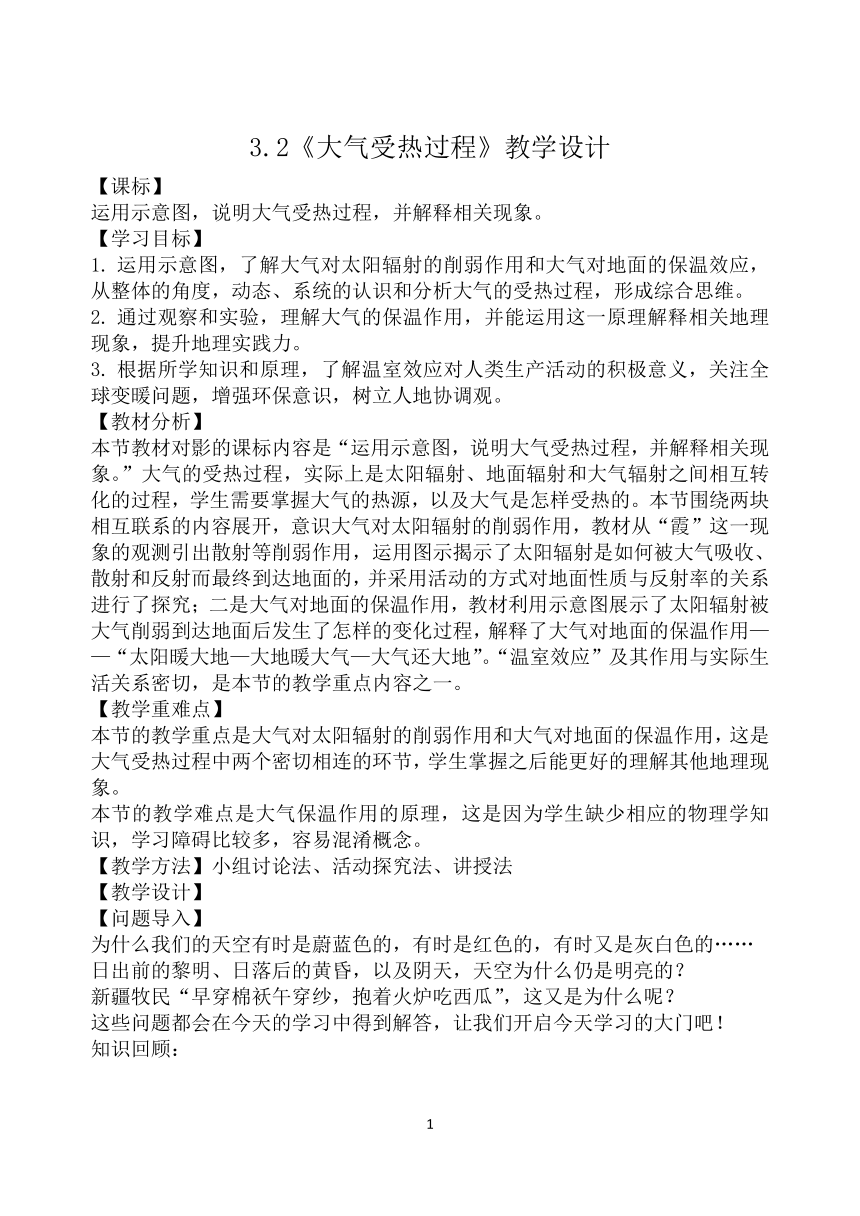

大气对太阳辐射的削弱作用有反射、散射和吸收。

吸收具有选择性:1、O3层吸收紫外线;2、CO2、H2O吸收红外线。

反射不具有选择性:一般云层越厚,云量越多,反射作用越强;杂质颗粒越多越大,反射作用也越强。

散射具有选择性:一般来说,波长较短较易被散射;空气质点越大,其散射能力越强。蓝光最易被散射。

【教师总结】

一、大气对太阳辐射的削弱作用:

(一)表现

反射、散射、吸收

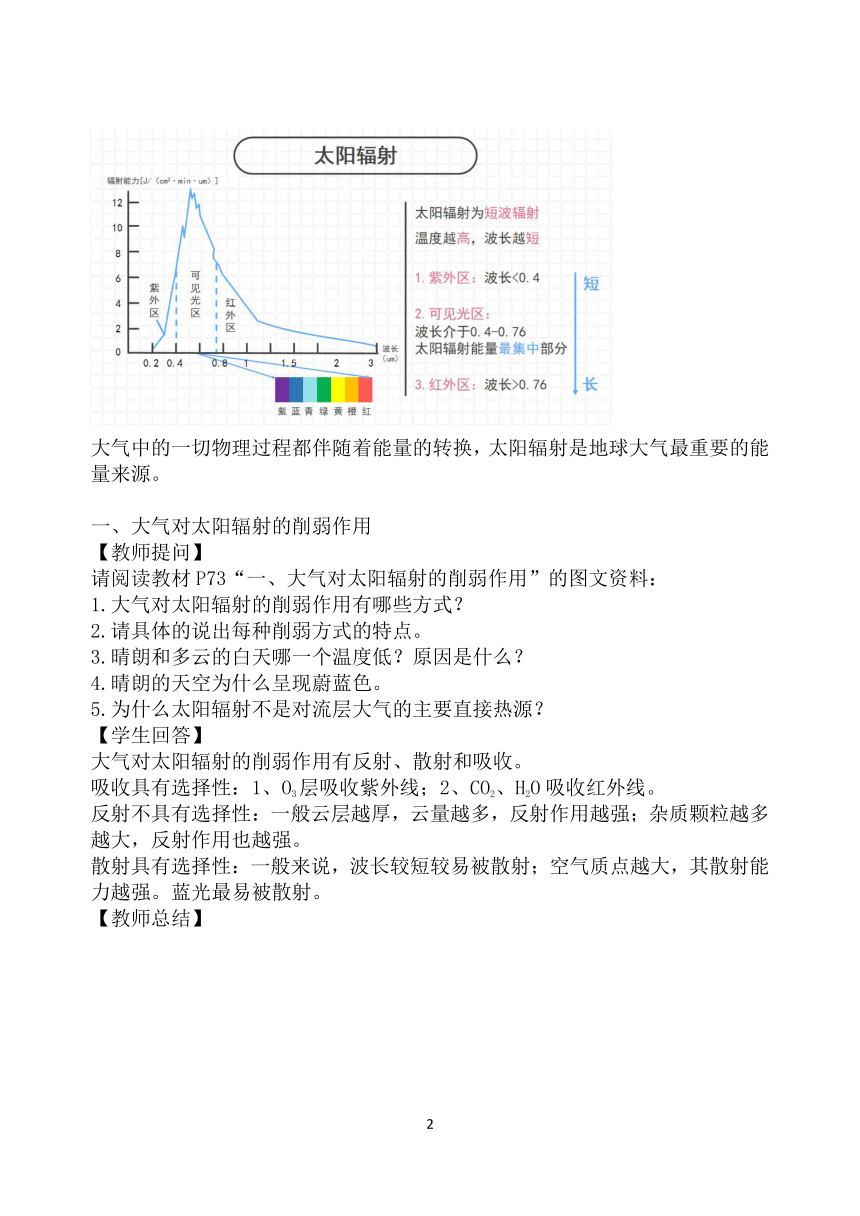

展示:3-13太阳高度与太阳辐射经过大气路程长短的关系示意图

我们都了解“两小儿辩日”的故事。运用3-13,你能帮孔子解答故事中小孩的疑问吗?

【教师总结】

由于地球的自转和公转,太阳在早晨和中午与人的距离确有一些变化,但微乎其微,凭肉眼难以觉察。这种情况对于气温的影响也是微不足道的。两个小孩为什么观点不同,那是因为他们看事物的角度不同:一个从视觉出发,用“如车盖”和“如盘盂”的比喻,生动形象的写出了太阳形状的大小;另一个从触觉出发,用“如探汤”的比喻生动形象的写出了太阳在中午时的灼热。由于中午太阳照射角大,经过的大气路程短,被大气削弱的少,地球表面获得的热能多,因而气温高;早晨太阳照射角小,经过的大气路程长,被大气削弱的多,地球表面获得的热能少,因而气温低。至于太阳“早晨大,中午小”,则完全是人视觉上的错觉,由于早晨背景小而暗,因此觉得太阳大一些,而中午则有广阔而明亮的天空做太阳的背景,看起来就觉得它小一点了。

低纬度地区的太阳高度大,太阳辐射经过大气的路程短,被大气削弱得少,到达地面的太阳辐射多;两极地区的情况则相反。到达地面的太阳辐射不是均匀分布的,而是由低纬度向两极递减。

(二)大气对太阳辐射削弱作用的影响:

1、削弱了到达地面的太阳辐射。

2、到达地面的太阳辐射由低纬向高纬递减。

【活动探究1】

1.比较不同性质地面的反射率,说一说哪些种类地面的反射率较高,哪些种类地面的反射率较低。

2.分析地面性质与反射率之间的关系。

3.分析地面反射与地面吸收之间的关系。

【学生分组讨论并回答】

1.新雪、城市水泥路面、冰反射率较高;海洋、耕地、土壤反射率较低。

2.地面越光滑,反射率越高。

3.地面反射越多,地面吸收越少。

4.绿色植物对紫外线和可见光的吸收很强,反射很弱,而对近红外线的吸收很弱,反射很强。议一议,根据绿色植物的反射特征,如何利用遥感技术,实时准确地监测森林、草原面积的动态变化?

【判一判】

活动1:判断下列现象是何种削弱作用形成的?

阴雨天天空昏暗

晨昏蒙影

活动2:判断下列现象是何种削弱作用形成的?

蔚蓝色天空

灰白色天空

朝霞、晚霞

晨昏蒙影

【知识拓展】

晨昏蒙影

简析晨昏蒙影形成的原因。

晨昏蒙影是由大气散射引起的,日出前和日落后太阳光虽然不能直接照射到地面,但可以到达地球的大气层,高层大气能对太阳辐射起散射作用,从而引起晨昏蒙影。

在高纬度地区,每年有一段时间当天的晨蒙影和前一天的昏蒙影相接,出现白夜现象。纬度越高,白夜持续的时间越长。

过渡:地面吸收透过大气的太阳辐射后升温,同时又持续向外(主要是向大气层)释放辐射能量,形成地面辐射。这些能量在地面和大气之间又是怎样转换的呢?

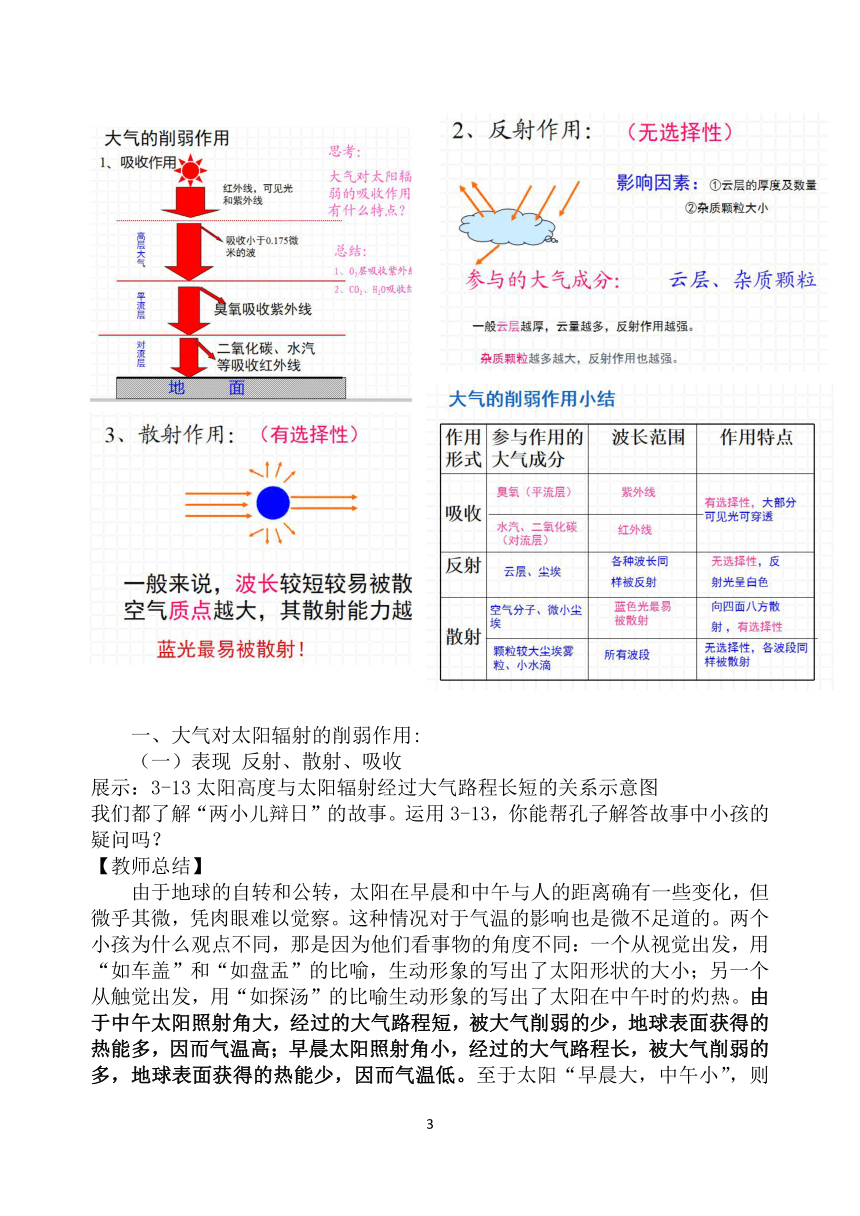

二、大气对地面的保温作用

【活动探究2】结合教材P74“图3-11到达地面的太阳辐射示意图”和P77“图3-15大气对地面的保温作用”,绘制“太阳、大地、大气”之间的能量转化关系图。

学生展示成果

【教师总结】多媒体或板画

1.物体温度与辐射波长的关系:

物体温度越高,辐射中最强部分的波长越短;反之越长。

2.地面辐射:地面吸收透过大气的太阳辐射后升温,同时又持续向外(主要是向大气层)释放辐射能量,形成地面辐射。

太阳辐射为短波辐射;地面辐射为长波辐射,其能量主要集中在红外线部分。

3.地面是对流层大气主要直接热源的原因

对流层大气中的水汽和二氧化碳等,可强烈地吸收地面辐射,地面辐射释放的能量,除一少部分透过大气返回宇宙空间外,绝大部分都被截留在对流层大气中,使大气增温。

4.大气逆辐射及其作用

射向地面的大气辐射,其方向与地面辐射相反,故称为大气逆辐射

对地面有保温作用

大气中水汽、尘埃、烟气含量增大时,大气逆辐射就会增强。

大气的受热过程

三种辐射:太阳辐射(短波)、地面辐射和大气逆辐射(长波)

三个过程:

①太阳暖大地→②大地暖大气→③大气还大地

两种作用:

大气对太阳辐射的削弱作用

大气对地面的保温作用

【活动探究3】:

经纬认为,大气对地面的保温作用可分解为“太阳暖大地”“大地暖大气”“大气还地面”三个环节。读图

3-15,你认同经纬的观点吗?你是怎么理解大气对地面的保温作用的?用自己的话说一说。

2、绘示意图说明下列现象,并解释其成因。

月球基本上没有大气,赤道处中午高达

127

℃,晚上最低达

-183

℃。月球表面昼夜温度变化比地球表面剧烈得多。

学生活动

:

阅读P77大气热力作用的意义

【解释地理现象】

1.在晚秋和寒冬,为什么霜冻多出现在晴朗的夜晚?

(因为晴朗的夜晚,天空少云或无云,大气逆辐射弱,地面辐射的热量散失多,所以晚秋或寒冬晴朗的夜晚地面气温很低,容易出现霜冻)

2.在寒冬,为什么人造烟幕能起到防御霜冻的作用?

(人造烟幕能增强大气逆辐射,对地面起到保温作用,所以可防御霜冻)

3.夏季天空多云时,白天气温不会太高;多云的夜晚通常比晴朗的夜晚温暖些。

白天多云,对太阳辐射的削弱作用强。夜晚多云,大气逆辐射作用(保温作用)强。

4.水调歌头-

苏轼

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙、今夕是何年?我欲乘风归去,惟恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间?

5.山东烟台农业园,园区山清水秀,林木茂密,四季常青,即使在严寒的冬季,园内也是生机盎然,俨然一座天然的生态植物园。

为什么北方的生态园内能四季常青呢?

6.请尝试用大气受热过程的原理解释全球变暖的原因。我们还能为延缓全球变暖做些什么?

【回归导入】

为什么我们的天空有时是蔚蓝色的,有时是红色的,有时又是灰白色的……

蔚蓝色——大气对太阳辐射中蓝紫光的散射;

红色——大气对波长较长的橙光不容易被大气散射,故越接近地平线,朝霞晚霞的颜色就越红。

灰白色——大气对太阳辐射无选择性的散射。

日出前的黎明、日落后的黄昏,以及阴天,天空为什么仍是明亮的?

大气的散射作用。

新疆牧民“早穿棉袄午穿纱,抱着火炉吃西瓜”,这又是为什么呢?

新疆为温带大陆性气候,晴天多,白天,大气对太阳辐射的削弱作用弱,达到地面的太阳辐射强,气温高;夜晚,大气对地面的保温作用差,夜晚气温低。故昼夜温差大。

板书设计:

教学反思:

布置作业:

【课标】

运用示意图,说明大气受热过程,并解释相关现象。

【学习目标】

运用示意图,了解大气对太阳辐射的削弱作用和大气对地面的保温效应,从整体的角度,动态、系统的认识和分析大气的受热过程,形成综合思维。

通过观察和实验,理解大气的保温作用,并能运用这一原理解释相关地理现象,提升地理实践力。

根据所学知识和原理,了解温室效应对人类生产活动的积极意义,关注全球变暖问题,增强环保意识,树立人地协调观。

【教材分析】

本节教材对影的课标内容是“运用示意图,说明大气受热过程,并解释相关现象。”大气的受热过程,实际上是太阳辐射、地面辐射和大气辐射之间相互转化的过程,学生需要掌握大气的热源,以及大气是怎样受热的。本节围绕两块相互联系的内容展开,意识大气对太阳辐射的削弱作用,教材从“霞”这一现象的观测引出散射等削弱作用,运用图示揭示了太阳辐射是如何被大气吸收、散射和反射而最终到达地面的,并采用活动的方式对地面性质与反射率的关系进行了探究;二是大气对地面的保温作用,教材利用示意图展示了太阳辐射被大气削弱到达地面后发生了怎样的变化过程,解释了大气对地面的保温作用——“太阳暖大地—大地暖大气—大气还大地”。“温室效应”及其作用与实际生活关系密切,是本节的教学重点内容之一。

【教学重难点】

本节的教学重点是大气对太阳辐射的削弱作用和大气对地面的保温作用,这是大气受热过程中两个密切相连的环节,学生掌握之后能更好的理解其他地理现象。

本节的教学难点是大气保温作用的原理,这是因为学生缺少相应的物理学知识,学习障碍比较多,容易混淆概念。

【教学方法】小组讨论法、活动探究法、讲授法

【教学设计】

【问题导入】

为什么我们的天空有时是蔚蓝色的,有时是红色的,有时又是灰白色的……

日出前的黎明、日落后的黄昏,以及阴天,天空为什么仍是明亮的?

新疆牧民“早穿棉袄午穿纱,抱着火炉吃西瓜”,这又是为什么呢?

这些问题都会在今天的学习中得到解答,让我们开启今天学习的大门吧!

知识回顾:

大气中的一切物理过程都伴随着能量的转换,太阳辐射是地球大气最重要的能量来源。

大气对太阳辐射的削弱作用

【教师提问】

请阅读教材P73“一、大气对太阳辐射的削弱作用”的图文资料:

1.大气对太阳辐射的削弱作用有哪些方式?

2.请具体的说出每种削弱方式的特点。

3.晴朗和多云的白天哪一个温度低?原因是什么?

4.晴朗的天空为什么呈现蔚蓝色。

5.为什么太阳辐射不是对流层大气的主要直接热源?

【学生回答】

大气对太阳辐射的削弱作用有反射、散射和吸收。

吸收具有选择性:1、O3层吸收紫外线;2、CO2、H2O吸收红外线。

反射不具有选择性:一般云层越厚,云量越多,反射作用越强;杂质颗粒越多越大,反射作用也越强。

散射具有选择性:一般来说,波长较短较易被散射;空气质点越大,其散射能力越强。蓝光最易被散射。

【教师总结】

一、大气对太阳辐射的削弱作用:

(一)表现

反射、散射、吸收

展示:3-13太阳高度与太阳辐射经过大气路程长短的关系示意图

我们都了解“两小儿辩日”的故事。运用3-13,你能帮孔子解答故事中小孩的疑问吗?

【教师总结】

由于地球的自转和公转,太阳在早晨和中午与人的距离确有一些变化,但微乎其微,凭肉眼难以觉察。这种情况对于气温的影响也是微不足道的。两个小孩为什么观点不同,那是因为他们看事物的角度不同:一个从视觉出发,用“如车盖”和“如盘盂”的比喻,生动形象的写出了太阳形状的大小;另一个从触觉出发,用“如探汤”的比喻生动形象的写出了太阳在中午时的灼热。由于中午太阳照射角大,经过的大气路程短,被大气削弱的少,地球表面获得的热能多,因而气温高;早晨太阳照射角小,经过的大气路程长,被大气削弱的多,地球表面获得的热能少,因而气温低。至于太阳“早晨大,中午小”,则完全是人视觉上的错觉,由于早晨背景小而暗,因此觉得太阳大一些,而中午则有广阔而明亮的天空做太阳的背景,看起来就觉得它小一点了。

低纬度地区的太阳高度大,太阳辐射经过大气的路程短,被大气削弱得少,到达地面的太阳辐射多;两极地区的情况则相反。到达地面的太阳辐射不是均匀分布的,而是由低纬度向两极递减。

(二)大气对太阳辐射削弱作用的影响:

1、削弱了到达地面的太阳辐射。

2、到达地面的太阳辐射由低纬向高纬递减。

【活动探究1】

1.比较不同性质地面的反射率,说一说哪些种类地面的反射率较高,哪些种类地面的反射率较低。

2.分析地面性质与反射率之间的关系。

3.分析地面反射与地面吸收之间的关系。

【学生分组讨论并回答】

1.新雪、城市水泥路面、冰反射率较高;海洋、耕地、土壤反射率较低。

2.地面越光滑,反射率越高。

3.地面反射越多,地面吸收越少。

4.绿色植物对紫外线和可见光的吸收很强,反射很弱,而对近红外线的吸收很弱,反射很强。议一议,根据绿色植物的反射特征,如何利用遥感技术,实时准确地监测森林、草原面积的动态变化?

【判一判】

活动1:判断下列现象是何种削弱作用形成的?

阴雨天天空昏暗

晨昏蒙影

活动2:判断下列现象是何种削弱作用形成的?

蔚蓝色天空

灰白色天空

朝霞、晚霞

晨昏蒙影

【知识拓展】

晨昏蒙影

简析晨昏蒙影形成的原因。

晨昏蒙影是由大气散射引起的,日出前和日落后太阳光虽然不能直接照射到地面,但可以到达地球的大气层,高层大气能对太阳辐射起散射作用,从而引起晨昏蒙影。

在高纬度地区,每年有一段时间当天的晨蒙影和前一天的昏蒙影相接,出现白夜现象。纬度越高,白夜持续的时间越长。

过渡:地面吸收透过大气的太阳辐射后升温,同时又持续向外(主要是向大气层)释放辐射能量,形成地面辐射。这些能量在地面和大气之间又是怎样转换的呢?

二、大气对地面的保温作用

【活动探究2】结合教材P74“图3-11到达地面的太阳辐射示意图”和P77“图3-15大气对地面的保温作用”,绘制“太阳、大地、大气”之间的能量转化关系图。

学生展示成果

【教师总结】多媒体或板画

1.物体温度与辐射波长的关系:

物体温度越高,辐射中最强部分的波长越短;反之越长。

2.地面辐射:地面吸收透过大气的太阳辐射后升温,同时又持续向外(主要是向大气层)释放辐射能量,形成地面辐射。

太阳辐射为短波辐射;地面辐射为长波辐射,其能量主要集中在红外线部分。

3.地面是对流层大气主要直接热源的原因

对流层大气中的水汽和二氧化碳等,可强烈地吸收地面辐射,地面辐射释放的能量,除一少部分透过大气返回宇宙空间外,绝大部分都被截留在对流层大气中,使大气增温。

4.大气逆辐射及其作用

射向地面的大气辐射,其方向与地面辐射相反,故称为大气逆辐射

对地面有保温作用

大气中水汽、尘埃、烟气含量增大时,大气逆辐射就会增强。

大气的受热过程

三种辐射:太阳辐射(短波)、地面辐射和大气逆辐射(长波)

三个过程:

①太阳暖大地→②大地暖大气→③大气还大地

两种作用:

大气对太阳辐射的削弱作用

大气对地面的保温作用

【活动探究3】:

经纬认为,大气对地面的保温作用可分解为“太阳暖大地”“大地暖大气”“大气还地面”三个环节。读图

3-15,你认同经纬的观点吗?你是怎么理解大气对地面的保温作用的?用自己的话说一说。

2、绘示意图说明下列现象,并解释其成因。

月球基本上没有大气,赤道处中午高达

127

℃,晚上最低达

-183

℃。月球表面昼夜温度变化比地球表面剧烈得多。

学生活动

:

阅读P77大气热力作用的意义

【解释地理现象】

1.在晚秋和寒冬,为什么霜冻多出现在晴朗的夜晚?

(因为晴朗的夜晚,天空少云或无云,大气逆辐射弱,地面辐射的热量散失多,所以晚秋或寒冬晴朗的夜晚地面气温很低,容易出现霜冻)

2.在寒冬,为什么人造烟幕能起到防御霜冻的作用?

(人造烟幕能增强大气逆辐射,对地面起到保温作用,所以可防御霜冻)

3.夏季天空多云时,白天气温不会太高;多云的夜晚通常比晴朗的夜晚温暖些。

白天多云,对太阳辐射的削弱作用强。夜晚多云,大气逆辐射作用(保温作用)强。

4.水调歌头-

苏轼

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙、今夕是何年?我欲乘风归去,惟恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间?

5.山东烟台农业园,园区山清水秀,林木茂密,四季常青,即使在严寒的冬季,园内也是生机盎然,俨然一座天然的生态植物园。

为什么北方的生态园内能四季常青呢?

6.请尝试用大气受热过程的原理解释全球变暖的原因。我们还能为延缓全球变暖做些什么?

【回归导入】

为什么我们的天空有时是蔚蓝色的,有时是红色的,有时又是灰白色的……

蔚蓝色——大气对太阳辐射中蓝紫光的散射;

红色——大气对波长较长的橙光不容易被大气散射,故越接近地平线,朝霞晚霞的颜色就越红。

灰白色——大气对太阳辐射无选择性的散射。

日出前的黎明、日落后的黄昏,以及阴天,天空为什么仍是明亮的?

大气的散射作用。

新疆牧民“早穿棉袄午穿纱,抱着火炉吃西瓜”,这又是为什么呢?

新疆为温带大陆性气候,晴天多,白天,大气对太阳辐射的削弱作用弱,达到地面的太阳辐射强,气温高;夜晚,大气对地面的保温作用差,夜晚气温低。故昼夜温差大。

板书设计:

教学反思:

布置作业: