人教版五四制八年级化学 3.3元素 教案

文档属性

| 名称 | 人教版五四制八年级化学 3.3元素 教案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 160.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(五四学制) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2020-12-11 22:27:23 | ||

图片预览

文档简介

《元素》教案

一、教学目标

(一)知识与技能

1.知道元素的概念,知道元素在学习联系物质的宏观组成与微观结构的作用、意义。

2.能表述元素符号所表示的意义(包括宏观、微观),掌握元素符号的正确写法,能记住一些常见的元素符号。

3.知道元素周期表各数值、符号表示的意义,知道它是学习和研究化学的工具,能根据原子序数在元素周期表中找到指定的元素和能根据元素周期表所给数据推导出有关该元素的一些初步知识。

(二)过程与方法

通过想象、分析、讨论、对比,确定化学反应中发生变化的微粒,认识化学反应中元素不发生变化。

(三)情感、态度与价值观

进一步建立科学的物质观、增进对物质的宏观组成与微观结构的认识。培养学生善于合作、勤于思考、勇于实践的科学精神。

二、教学重难点

教学重点:

1.元素的概念。

2.元素符号的书写和意义。

教学难点:元素的概念、元素符号的含义

三、教学过程

【新课引入】世界上的万物都是由什么阻成的?这是人类自古以来就不断探索的问题。利用化学方法分析众多的物质,发现组成它们的基本成分——元素其实只有一百多种,那么,什么是元素呢?

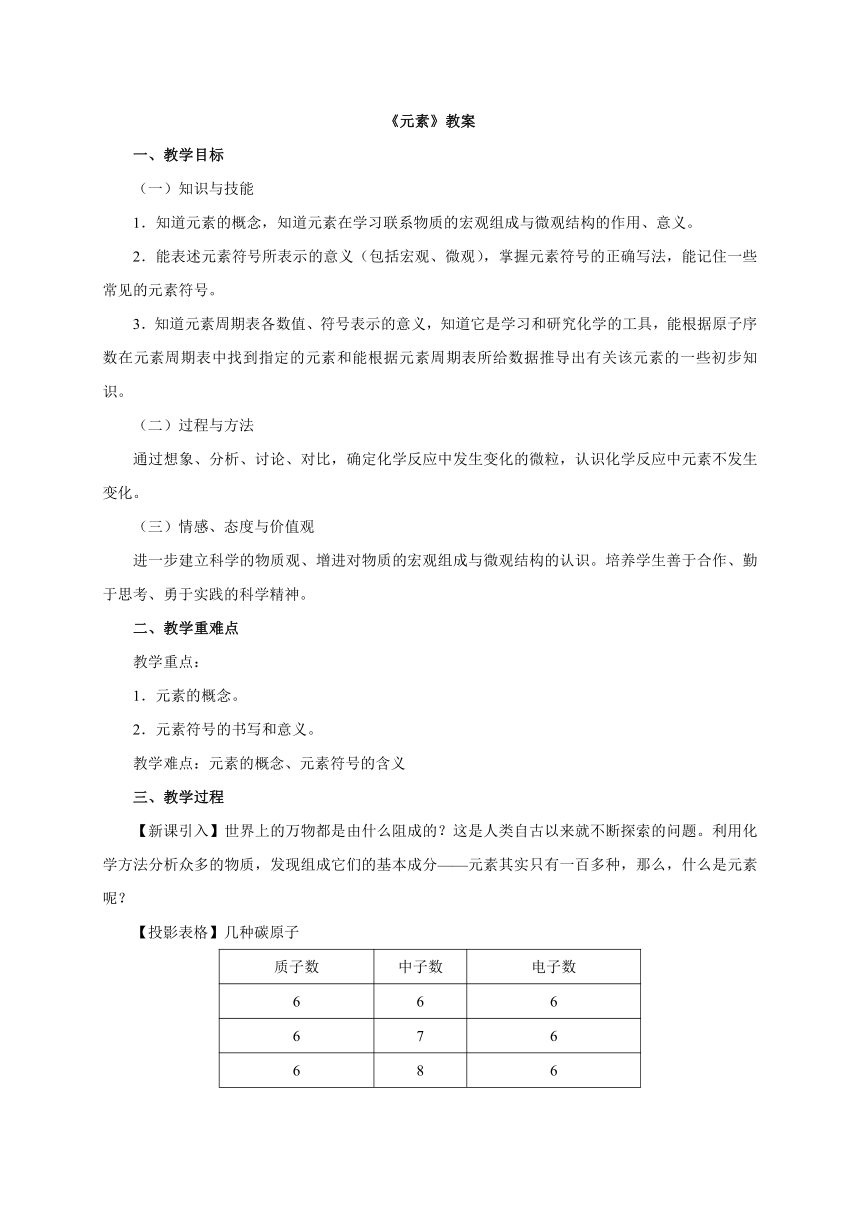

【投影表格】几种碳原子

质子数 中子数 电子数

6 6 6

6 7 6

6 8 6

【分析】表格中的几种碳原子统称碳元素。

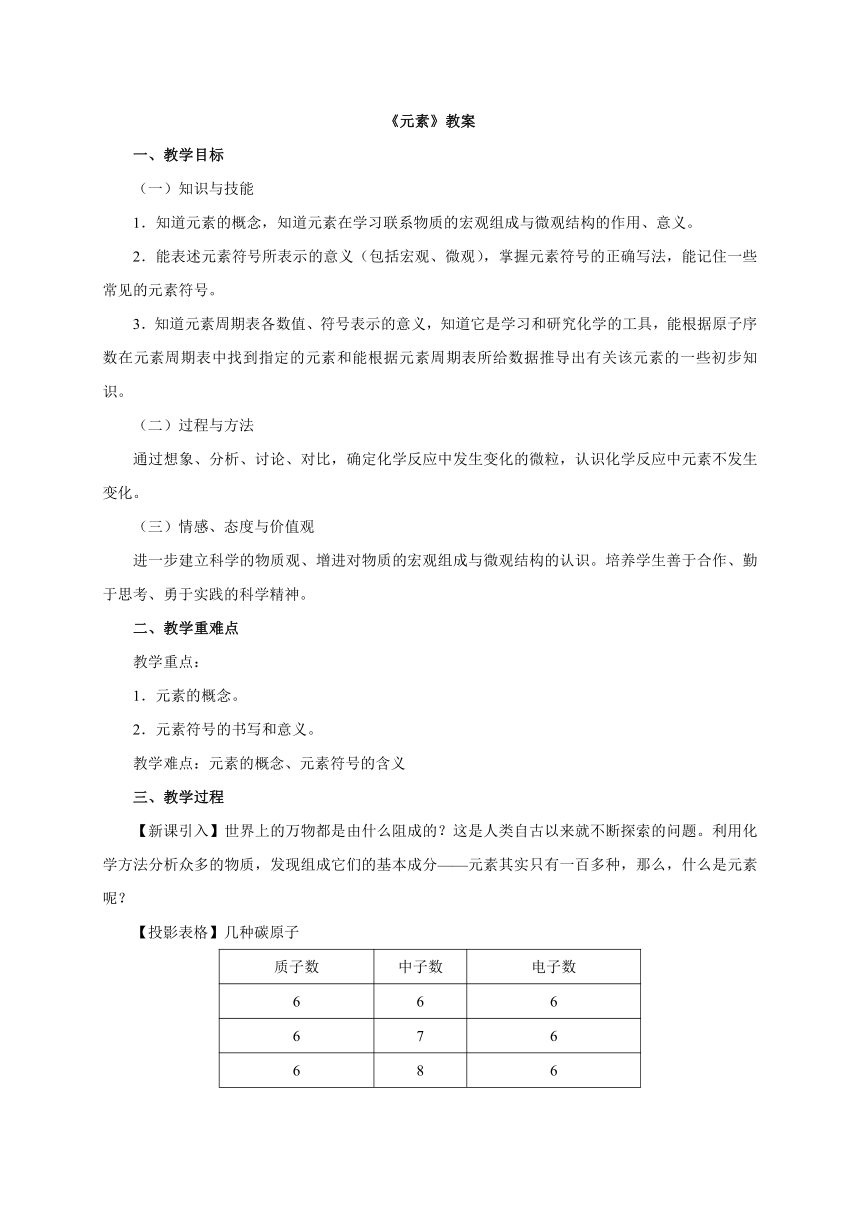

【思考】从微观角度来考虑金属钠和氯化钠分别是由什么构成的?

【回答】金属钠是由钠原子构成的,氯化钠是由钠离子和氯离子构成的。

质子数 电子数

金属钠中钠原子 11 11

氯化钠中钠离子 11 10

金属钠中的钠原子和氯化钠中的钠离子统称为钠元素。

【板书】一、元素

1.定义:元素就是具有相同核电荷数(即核内质子数)的一类原子的总称。

【教师阐释】尽管在原子中,核外电子数等于核电荷数和核内质子数,但由于核外电子数在形成物质时会发生变化,原子会得到电子或失去电子,所以定义元素时不能用核外电子数,只能用核电荷数或核内质子数。再如:氕、氘、氚三种原子质子数都是1,中子数分别是0、1、2,这三种原子是质子数相同的一类原子,统称为氢元素。又例如:质子数为12、中子数为12的碳原子和质子数为12、中子数为13的碳原子,由于两种原子质子数相同,所以都是碳元素。可见一种元素与另一种元素最本质的区别是:核电荷数(即质子数)不同。

【板书】核电荷数(即质子数)决定了元素种类。

【提问】元素和原子有什么区别和联系呢?

【总结并板书】2.元素、原子的区别和联系。

元素 原子

概念 具有相同核电荷数的一类原子的总称 化学变化中的最小粒子

区分 只讲种类,不讲个数,没有数量多少的意义 既讲种类,又讲个数,有数量多少的含义

使用范围 应用于描述物质的宏观组成 应用于描述物质的微观构成

举例 如:水中含有氢元素和氧元素。即水是由氢元素和氧元素组成的 如:一个水分子,是由两个氢原子和一个氧原子构成的

联系

【过渡】很多的资料表明,形形色色、千差万别的物质,均由有限的100多种元素经过不同的方式组合而成。可见,正是这100余种元素组成了我们周围绚丽多彩的世界。但是,这一百多种元素在地壳中的含量差别很大。

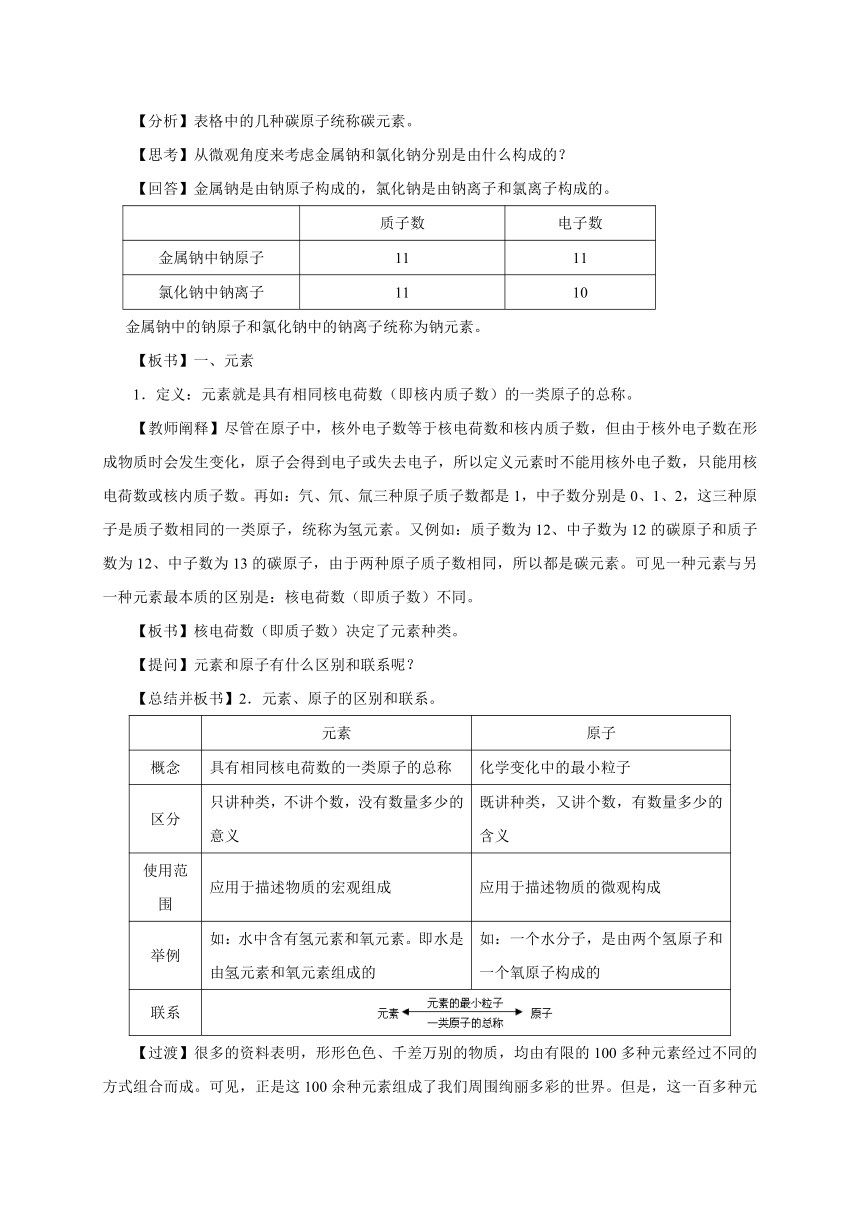

【图片展示】

地壳中元素的含量(质量分数)

【板书】3.地壳中含量较多的元素:氧、硅、铝、铁

【过渡】那么,生物细胞中的元素分布情况又怎样呢?

【学生阅读课本资料】生物细胞中的元素。

【总结】生物细胞中前四位元素:氧、碳、氢、氮。

【讨论】在化学反应S+O2SO2中,反应物与生成物相比较,分子是否发生变化?元素是否发生变化?

【分析总结】上述反应中,反应物与生成物相比较,分子都发生了变化,元素没有发生变化。可见,在发生化学反应时,分子发生了变化,而元素并没有发生变化。

【板书】4.化学反应前后,分子的种类发生了变化。原子种类、元素种类均不变。

【提问】前面我们学过物质是由分子、原子、离子等微粒构成的,现在又知道元素可以表示物质的组成。那么分子、原子、元素、物质之间又是什么样的关系?

【板书】5.分子、原子、元素、物质之间的关系。

【讲解】分子、原子表示的是物质的微观构成,而元素表示的是物质的宏观组成。用原子时只能对应微观粒子,而用元素时只能对应宏观物质。

【过渡】了解了元素可以表示物质的组成,但各个国家有各自的语言和文字,若用各自的文字来表示,则给学术交流带来很多不便,从而也会阻碍化学前进的脚步。所以为了书写和学术交流的方便,国际上采用统一的符号——元素符号来表示元素。

【板书】二、元素符号

【学生阅读】请大家阅读课本的资料——道尔顿的元素符号和元素的中文名称,了解元素符号的来源。

【总结】1.现在国际上统一采用元素拉丁文名称的第一个字母来表示元素,书写时要大写。如:氧—— O,氢—— H,碳—— C。

2.若几种元素拉丁文的第一个字母相同时,就附加一个小写字母来表示。如,铜——Cu,钙——Ca,氯——Cl。

了解了元素符号的来源、书写原则和读法,学会了写元素符号。以后遇到某种元素的时候,我们就不再写元素的名称,而是直接写它的符号,所以大家必须把一些常见的元素符号记下来。(安排学生熟记课本62页27种常见元素的名称和符号。)

【提问】元素符号是世界上通用的表示元素的一种符号,它有什么意义呢?

【讲解】元素符号既可表示一种元素,还可以表示该元素的一个原子。如“O”既可表示氧元素,又可以表示一个氧原子。如果知道该物质是由原子直接构成,那么,元素符号还表示这种物质。

【板书】1.元素符号表示的意义:

①表示一种元素。

②表示该元素的一个原子。

③如果该物质是由原子直接构成,那么,元素符号还表示这种物质。

但要注意一旦元素符号的前面加上数字,则只有微观意义,只表示该元素的几个原子。

【练习】回答下列符号各有什么意义?①N ②4H ③S

【师生活动】根据学生回答,教师发现问题,及时纠正。

【投影】展示资料

元素中文造字有规律,从它们的偏旁就可以知道它们属于哪一类元素:有“钅”字旁的元素是金属元素,有“石”字旁的元素是固态非金属元素,有“气”字头的元素是气态非金属元素,有“氵”字旁的元素是液态非金属元素。只有汞例外,通常情况下它是液态金属元素。

【教师讲解】请大家结合资料,来分析一下元素的分类。

【过渡】同学们去过超市,为了便于顾客选购,超市里的商品摆放都是分类摆放,如食品、厨房用品、床上用品、化妆品,等等。我们周围形形色色的物质由100多种元素组成,为了便于研究元素的性质和用途,需要寻求它们之间的规律性。为此,科学家根据元素的原子结构和性质,把它们科学有序地排列起来,这样就得到元素周期表。我们现在就来学习有关元素周期表的知识。

【板书】三、元素周期表

【师生活动】打开课本附录的元素周期表,我们来对它进行研究学习。

【讲解】元素周期表按元素原子核电荷数递增的顺序给元素编了号,叫原子序数,原子序数与元素原子的核电荷数在数值上相同。我们可以得到如下等量关系:

【板书】在原子中:原子序数=核电荷数=核内质子数=核外电子数

【提问】元素周期表上共有几个横行和几个纵行?

【回答】7个横行和18个纵行。

【讲解】元素周期表的每一横行称为一个周期,因此共有7个周期,每一个纵行称为一个族,其中8、9、10三个纵行共同组成一个族。共有16个族。

【除此以外】元素周期表上对金属元素、非金属元素用不同颜色做了分区,这也就是把元素分为金属元素区和非金属元素区。元素周期表上除了元素名称、元素符号和原子序数外,元素名称下面还有一个数字,它表示该元素的相对原子质量。

由此可见,根据元素周期表我们可以查出该元素的元素符号和原子序数,还可以查出该元素的相对原子质量。元素周期表是学习和研究化学的重要工具,它的内容十分丰富,由于我们目前的知识准备不足,尚不能完全掌握,但仍然可以从表上获得许多知识。

【本节小结】通过本节学习我们知道,元素表示物质的宏观组成,它只讲种类不讲个数。现已发现的元素有一百多种,世界上形形色色的物质就是由这100多种元素组成的。元素统一用元素符号表示,我们不仅要认识元素符号,还要会读、会写、会用元素符号来表示元素。元素符号至少具有两个意义;它既可以表示一种元素, 又可表示该元素的一个原子。而且我们还知道元素可分为金属元素和非金属元素和稀有气体元素三类。同时我们又认识了一种非常重要的化学工具——元素周期表。通过元素周期表,我们可以获得许多化学知识。学是为了用,今后在学习的过程中,有关的信息我们就可以从元素周期表上获得。

【布置作业】课本65页1-6题。

四、板书设计

元素

一、元素

1.定义:元素就是具有相同核电荷数(即核内质子数)的一类原子的总称。

核电荷数(即质子数)决定了元素种类。

2.元素、原子的区别和联系。

元素 原子

概念 具有相同核电荷数的一类原子的总称 化学变化中的最小粒子

区分 只讲种类,不讲个数,没有数量多少的意义 既讲种类,又讲个数,有数量多少的含义

使用范围 应用于描述物质的宏观组成 应用于描述物质的微观构成

举例 如:水中含有氢元素和氧元素。即水是由氢元素和氧元素组成的 如:一个水分子,是由两个氢原子和一个氧原子构成的

联系

3.地壳中含量较多的元素:氧、硅、铝、铁。

4.化学反应前后,分子的种类发生了变化。原子种类、元素种类均不变。

5.分子、原子、元素、物质之间的关系。

二、元素符号

1.元素符号表示的意义。

①表示一种元素。

②表示该元素的一个原子。

③如果该物质是由原子直接构成,那么,元素符号还表示这种物质。

三、元素周期表

在原子中:原子序数=核电荷数=核内质子数=核外电子数。

一、教学目标

(一)知识与技能

1.知道元素的概念,知道元素在学习联系物质的宏观组成与微观结构的作用、意义。

2.能表述元素符号所表示的意义(包括宏观、微观),掌握元素符号的正确写法,能记住一些常见的元素符号。

3.知道元素周期表各数值、符号表示的意义,知道它是学习和研究化学的工具,能根据原子序数在元素周期表中找到指定的元素和能根据元素周期表所给数据推导出有关该元素的一些初步知识。

(二)过程与方法

通过想象、分析、讨论、对比,确定化学反应中发生变化的微粒,认识化学反应中元素不发生变化。

(三)情感、态度与价值观

进一步建立科学的物质观、增进对物质的宏观组成与微观结构的认识。培养学生善于合作、勤于思考、勇于实践的科学精神。

二、教学重难点

教学重点:

1.元素的概念。

2.元素符号的书写和意义。

教学难点:元素的概念、元素符号的含义

三、教学过程

【新课引入】世界上的万物都是由什么阻成的?这是人类自古以来就不断探索的问题。利用化学方法分析众多的物质,发现组成它们的基本成分——元素其实只有一百多种,那么,什么是元素呢?

【投影表格】几种碳原子

质子数 中子数 电子数

6 6 6

6 7 6

6 8 6

【分析】表格中的几种碳原子统称碳元素。

【思考】从微观角度来考虑金属钠和氯化钠分别是由什么构成的?

【回答】金属钠是由钠原子构成的,氯化钠是由钠离子和氯离子构成的。

质子数 电子数

金属钠中钠原子 11 11

氯化钠中钠离子 11 10

金属钠中的钠原子和氯化钠中的钠离子统称为钠元素。

【板书】一、元素

1.定义:元素就是具有相同核电荷数(即核内质子数)的一类原子的总称。

【教师阐释】尽管在原子中,核外电子数等于核电荷数和核内质子数,但由于核外电子数在形成物质时会发生变化,原子会得到电子或失去电子,所以定义元素时不能用核外电子数,只能用核电荷数或核内质子数。再如:氕、氘、氚三种原子质子数都是1,中子数分别是0、1、2,这三种原子是质子数相同的一类原子,统称为氢元素。又例如:质子数为12、中子数为12的碳原子和质子数为12、中子数为13的碳原子,由于两种原子质子数相同,所以都是碳元素。可见一种元素与另一种元素最本质的区别是:核电荷数(即质子数)不同。

【板书】核电荷数(即质子数)决定了元素种类。

【提问】元素和原子有什么区别和联系呢?

【总结并板书】2.元素、原子的区别和联系。

元素 原子

概念 具有相同核电荷数的一类原子的总称 化学变化中的最小粒子

区分 只讲种类,不讲个数,没有数量多少的意义 既讲种类,又讲个数,有数量多少的含义

使用范围 应用于描述物质的宏观组成 应用于描述物质的微观构成

举例 如:水中含有氢元素和氧元素。即水是由氢元素和氧元素组成的 如:一个水分子,是由两个氢原子和一个氧原子构成的

联系

【过渡】很多的资料表明,形形色色、千差万别的物质,均由有限的100多种元素经过不同的方式组合而成。可见,正是这100余种元素组成了我们周围绚丽多彩的世界。但是,这一百多种元素在地壳中的含量差别很大。

【图片展示】

地壳中元素的含量(质量分数)

【板书】3.地壳中含量较多的元素:氧、硅、铝、铁

【过渡】那么,生物细胞中的元素分布情况又怎样呢?

【学生阅读课本资料】生物细胞中的元素。

【总结】生物细胞中前四位元素:氧、碳、氢、氮。

【讨论】在化学反应S+O2SO2中,反应物与生成物相比较,分子是否发生变化?元素是否发生变化?

【分析总结】上述反应中,反应物与生成物相比较,分子都发生了变化,元素没有发生变化。可见,在发生化学反应时,分子发生了变化,而元素并没有发生变化。

【板书】4.化学反应前后,分子的种类发生了变化。原子种类、元素种类均不变。

【提问】前面我们学过物质是由分子、原子、离子等微粒构成的,现在又知道元素可以表示物质的组成。那么分子、原子、元素、物质之间又是什么样的关系?

【板书】5.分子、原子、元素、物质之间的关系。

【讲解】分子、原子表示的是物质的微观构成,而元素表示的是物质的宏观组成。用原子时只能对应微观粒子,而用元素时只能对应宏观物质。

【过渡】了解了元素可以表示物质的组成,但各个国家有各自的语言和文字,若用各自的文字来表示,则给学术交流带来很多不便,从而也会阻碍化学前进的脚步。所以为了书写和学术交流的方便,国际上采用统一的符号——元素符号来表示元素。

【板书】二、元素符号

【学生阅读】请大家阅读课本的资料——道尔顿的元素符号和元素的中文名称,了解元素符号的来源。

【总结】1.现在国际上统一采用元素拉丁文名称的第一个字母来表示元素,书写时要大写。如:氧—— O,氢—— H,碳—— C。

2.若几种元素拉丁文的第一个字母相同时,就附加一个小写字母来表示。如,铜——Cu,钙——Ca,氯——Cl。

了解了元素符号的来源、书写原则和读法,学会了写元素符号。以后遇到某种元素的时候,我们就不再写元素的名称,而是直接写它的符号,所以大家必须把一些常见的元素符号记下来。(安排学生熟记课本62页27种常见元素的名称和符号。)

【提问】元素符号是世界上通用的表示元素的一种符号,它有什么意义呢?

【讲解】元素符号既可表示一种元素,还可以表示该元素的一个原子。如“O”既可表示氧元素,又可以表示一个氧原子。如果知道该物质是由原子直接构成,那么,元素符号还表示这种物质。

【板书】1.元素符号表示的意义:

①表示一种元素。

②表示该元素的一个原子。

③如果该物质是由原子直接构成,那么,元素符号还表示这种物质。

但要注意一旦元素符号的前面加上数字,则只有微观意义,只表示该元素的几个原子。

【练习】回答下列符号各有什么意义?①N ②4H ③S

【师生活动】根据学生回答,教师发现问题,及时纠正。

【投影】展示资料

元素中文造字有规律,从它们的偏旁就可以知道它们属于哪一类元素:有“钅”字旁的元素是金属元素,有“石”字旁的元素是固态非金属元素,有“气”字头的元素是气态非金属元素,有“氵”字旁的元素是液态非金属元素。只有汞例外,通常情况下它是液态金属元素。

【教师讲解】请大家结合资料,来分析一下元素的分类。

【过渡】同学们去过超市,为了便于顾客选购,超市里的商品摆放都是分类摆放,如食品、厨房用品、床上用品、化妆品,等等。我们周围形形色色的物质由100多种元素组成,为了便于研究元素的性质和用途,需要寻求它们之间的规律性。为此,科学家根据元素的原子结构和性质,把它们科学有序地排列起来,这样就得到元素周期表。我们现在就来学习有关元素周期表的知识。

【板书】三、元素周期表

【师生活动】打开课本附录的元素周期表,我们来对它进行研究学习。

【讲解】元素周期表按元素原子核电荷数递增的顺序给元素编了号,叫原子序数,原子序数与元素原子的核电荷数在数值上相同。我们可以得到如下等量关系:

【板书】在原子中:原子序数=核电荷数=核内质子数=核外电子数

【提问】元素周期表上共有几个横行和几个纵行?

【回答】7个横行和18个纵行。

【讲解】元素周期表的每一横行称为一个周期,因此共有7个周期,每一个纵行称为一个族,其中8、9、10三个纵行共同组成一个族。共有16个族。

【除此以外】元素周期表上对金属元素、非金属元素用不同颜色做了分区,这也就是把元素分为金属元素区和非金属元素区。元素周期表上除了元素名称、元素符号和原子序数外,元素名称下面还有一个数字,它表示该元素的相对原子质量。

由此可见,根据元素周期表我们可以查出该元素的元素符号和原子序数,还可以查出该元素的相对原子质量。元素周期表是学习和研究化学的重要工具,它的内容十分丰富,由于我们目前的知识准备不足,尚不能完全掌握,但仍然可以从表上获得许多知识。

【本节小结】通过本节学习我们知道,元素表示物质的宏观组成,它只讲种类不讲个数。现已发现的元素有一百多种,世界上形形色色的物质就是由这100多种元素组成的。元素统一用元素符号表示,我们不仅要认识元素符号,还要会读、会写、会用元素符号来表示元素。元素符号至少具有两个意义;它既可以表示一种元素, 又可表示该元素的一个原子。而且我们还知道元素可分为金属元素和非金属元素和稀有气体元素三类。同时我们又认识了一种非常重要的化学工具——元素周期表。通过元素周期表,我们可以获得许多化学知识。学是为了用,今后在学习的过程中,有关的信息我们就可以从元素周期表上获得。

【布置作业】课本65页1-6题。

四、板书设计

元素

一、元素

1.定义:元素就是具有相同核电荷数(即核内质子数)的一类原子的总称。

核电荷数(即质子数)决定了元素种类。

2.元素、原子的区别和联系。

元素 原子

概念 具有相同核电荷数的一类原子的总称 化学变化中的最小粒子

区分 只讲种类,不讲个数,没有数量多少的意义 既讲种类,又讲个数,有数量多少的含义

使用范围 应用于描述物质的宏观组成 应用于描述物质的微观构成

举例 如:水中含有氢元素和氧元素。即水是由氢元素和氧元素组成的 如:一个水分子,是由两个氢原子和一个氧原子构成的

联系

3.地壳中含量较多的元素:氧、硅、铝、铁。

4.化学反应前后,分子的种类发生了变化。原子种类、元素种类均不变。

5.分子、原子、元素、物质之间的关系。

二、元素符号

1.元素符号表示的意义。

①表示一种元素。

②表示该元素的一个原子。

③如果该物质是由原子直接构成,那么,元素符号还表示这种物质。

三、元素周期表

在原子中:原子序数=核电荷数=核内质子数=核外电子数。

同课章节目录

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的构成

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题1 质量守恒定律

- 课题2 如何正确书写化学方程式

- 课题3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动3 燃烧的条件

- 旧版目录

- 第五单元 物质组成的表示

- 课题2 燃料和热量

- 课题3 使用燃料对环境的影响