第22课寓言四则《杞人忧天》教学设计

图片预览

文档简介

人教部编版七上第24课《杞人忧天》教学设计

【教学目标】

1. 寻杞人之忧,杞人所忧何事、忧成何状、何人解忧、如何解忧、解忧结果来梳理文章,反复品读二人对话,揣摩语气情感。

2. 品杞人之忧,展开想象翅膀,补白二人的动作、神态和心理,品析人物。

3. 悟趣人,感悟寓言的深刻寓意,拓展阅读了解杞人忧天背后的深意,培养学生全方位阅读作品的意识。

【教学重点】

1. 想象杞人和晓之者的动作、语言和心理,析人物。

【教学难点】

1. 拓展阅读寻觅杞人忧天背后的“秘密”,悟寓意。

【教学时间】

一课时

【教学过程】

一、说文解字,互动导入

1. 说文解字,导入新课。

教师提问,学生猜字:

欢迎大家大家来到“神奇的汉字”,有没有哪位同学能猜出来屏幕上的这一个汉字。

汉字的造字艺术真的是博大精深,看似一个小小的方块字竟然包含了如此多的的深意,古人造字的智慧在千百年后的今天也依然有着智慧光芒,而今天我们将一起去探寻古人的另一束光芒,就让我们穿越时空去对话列子,听听他究竟想要告诉我们怎样的人生道理。

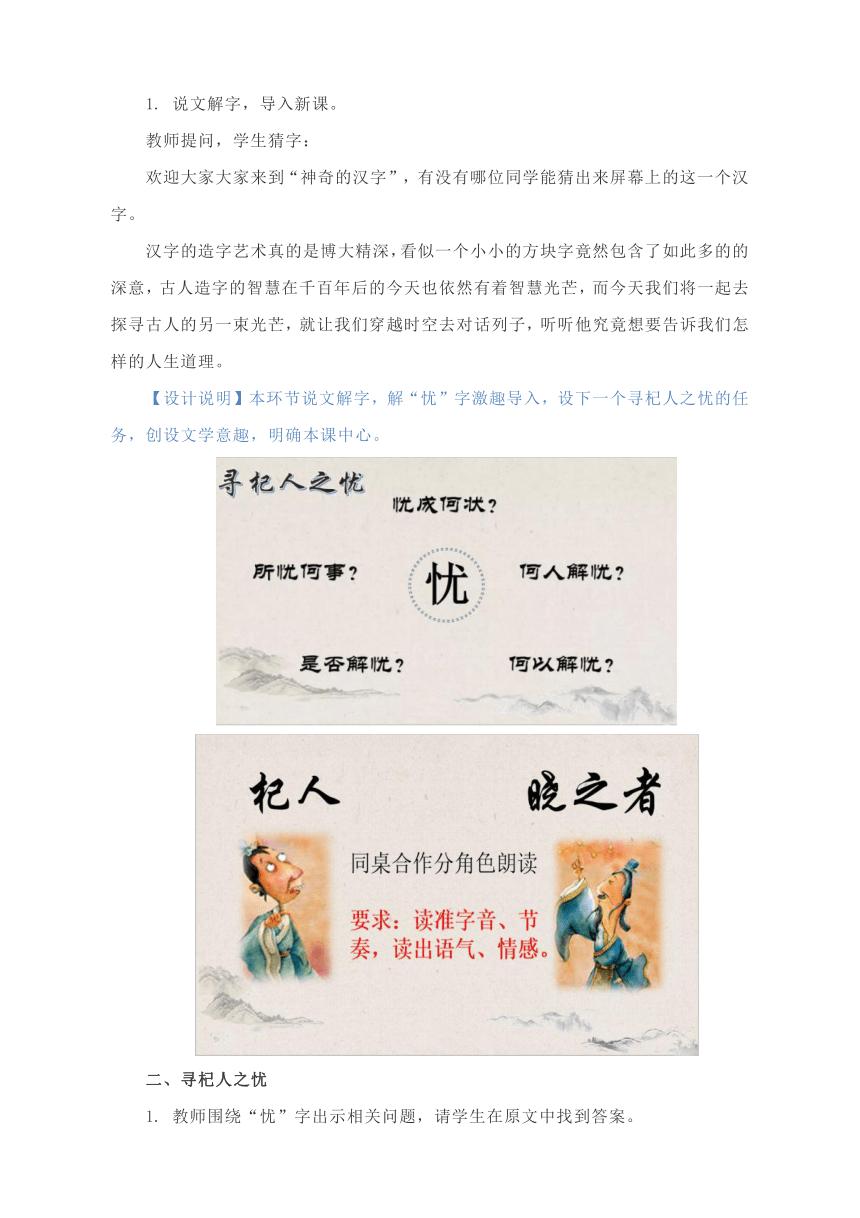

【设计说明】本环节说文解字,解“忧”字激趣导入,设下一个寻杞人之忧的任务,创设文学意趣,明确本课中心。

二、寻杞人之忧

1. 教师围绕“忧”字出示相关问题,请学生在原文中找到答案。

明确:杞人忧“天地崩坏”以至“废寝食”,“晓之者”前来解忧,劝慰“天,积气耳;地,积块耳”,最终“舍然”解忧。

2. 学生分角色朗读体会杞人和晓之者的语气语调。

3. 过渡:杞人话语里充满了忧虑,但是作者用“废寝食”就概括了他的全貌,想象如此忧虑的杞人会想些什么,会有怎样的神情,又会有怎样的动作?

【设计说明】本环节请同学们梳理文章内容,分角色朗读揣摩人物的语气语调,训练学生的信息梳理和整合能力,也为下环节奠定学习基础。

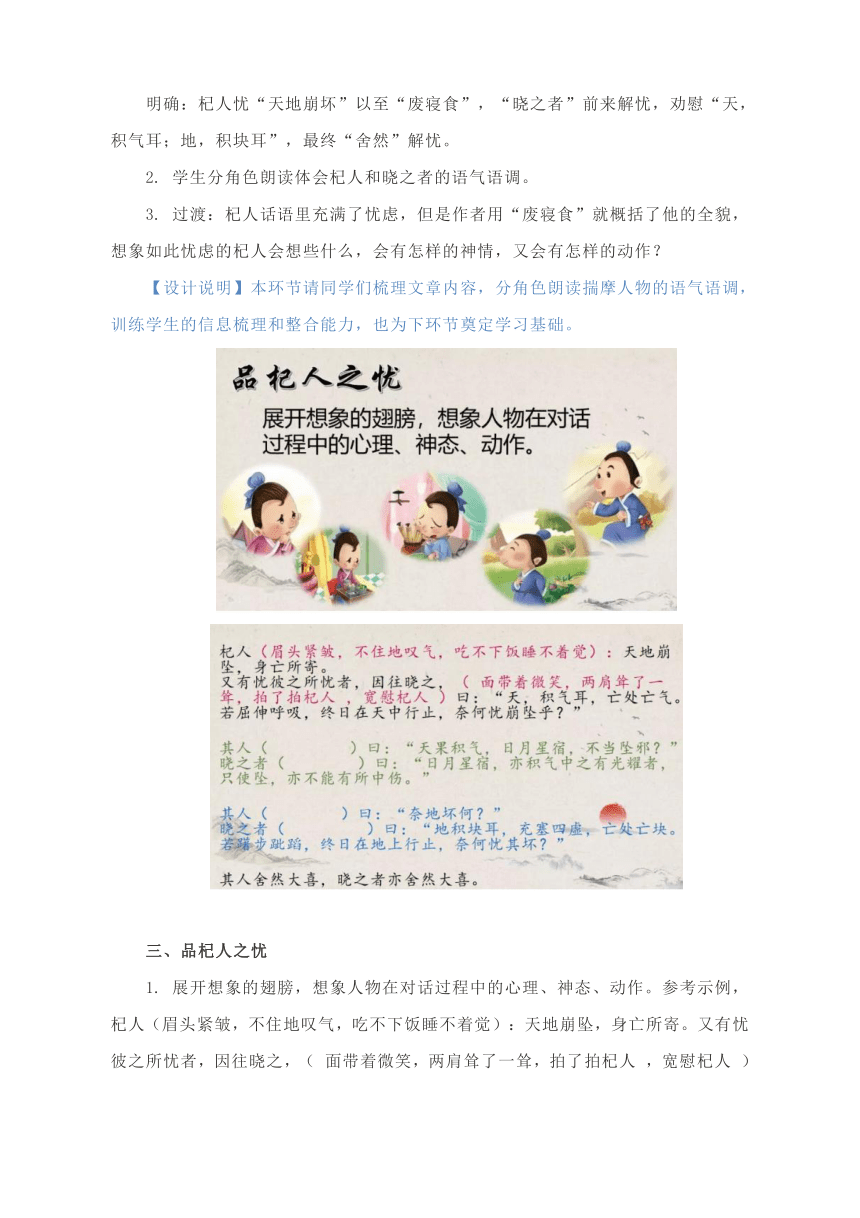

三、品杞人之忧

1. 展开想象的翅膀,想象人物在对话过程中的心理、神态、动作。参考示例,杞人(眉头紧皱,不住地叹气,吃不下饭睡不着觉):天地崩坠,身亡所寄。又有忧彼之所忧者,因往晓之,( 面带着微笑,两肩耸了一耸,拍了拍杞人 ,宽慰杞人 )曰:“天,积气耳,亡处亡气。若屈伸呼吸,终日在天中行止,奈何忧崩坠乎?”学生合作交流,设计朗读,小组代表进行成果展示。

2. 过渡:杞人和晓之者的形象渐渐丰满,那列子为何要讲这样一个故事呢?

【设计说明】本环节教给学生想象的角度,提供学习支架,以想象丰满人物形象,引导学生品读人物的形象。

四、悟杞人之忧

1. 作者通过杞人忧天想告诉读者一个什么样的道理?本文的文体是寓言,那究竟什么是寓言?引导学生明确寓言的概念,理解故事所阐发的寓意。

明确:寓言是指,把作者的思想寄寓在一个故事里,让人从中领悟到一定的道理。本则寓言的寓意:勿庸人自扰,为不必要的或缺乏根据的事而忧虑担心。

2.那在你看来杞人的忧虑是否多余,杞人究竟该不该忧?引导学生关注杞人忧天背后深意,拓宽学生阅读的视野。

学生谈论杞人之忧:

1. 本文是节选自《列子·天瑞》,在这篇文章还有其他的秘密,先听听长庐子是怎么说的?

明确:长庐子认为天地都是积聚而成的,遇到崩坏之时自然会很是担心。

2.?关注杞国的历史,思考杞人生忧背后的原因

明确:根据史料记载,在春秋时期,杞国发生过几次大的天灾,常有陨石坠落,强烈的地震、山崩和泥石流等自然灾害也频频发生。而作为一个微小的国家,杞国多次被攻伐,土地被侵夺,人民被迫四处迁徙,时时刻刻都有亡国丧身之患。杞国在夹缝中生存,杞人历经磨难,生活在这样的大环境下,杞国人普遍有了一种集体忧患意识。因此杞人的忧虑不无道理,杞人之忧的背后更是一种忧患意识。

3. 在列子眼中的杞人之忧有着别样的内涵,杞人之忧放置全书又有新解。

明确:杞人忧天表明了古人对天体运行和自然奥秘探索的严肃认真态度。列子认为天地坏与不坏,都没必要放在心上。世间万物皆有始有终,唯有"不生不化者,才能够循环往复、独立永存,做到内心宁静,才能修身悟道。

总结:

杞人之忧独立成篇是一则简短寓言,启示我们不要庸人自扰;放置历史语境,关注杞人之忧背后的忧患意识;联系作者背景勾通连贯,感悟作品背后的深意。“寓言是一个魔袋,袋子很小,却能从里面取出很多东西,甚至能取出比袋子大得多的东西。”杞人之忧的背后闪烁着先人智慧的光芒。

【设计说明】本环节引导学生关注杞人之忧背后的深意,由单篇阅读走向整本书阅读,放置社会语境阅读作品,开阔学生的视野。

【教学目标】

1. 寻杞人之忧,杞人所忧何事、忧成何状、何人解忧、如何解忧、解忧结果来梳理文章,反复品读二人对话,揣摩语气情感。

2. 品杞人之忧,展开想象翅膀,补白二人的动作、神态和心理,品析人物。

3. 悟趣人,感悟寓言的深刻寓意,拓展阅读了解杞人忧天背后的深意,培养学生全方位阅读作品的意识。

【教学重点】

1. 想象杞人和晓之者的动作、语言和心理,析人物。

【教学难点】

1. 拓展阅读寻觅杞人忧天背后的“秘密”,悟寓意。

【教学时间】

一课时

【教学过程】

一、说文解字,互动导入

1. 说文解字,导入新课。

教师提问,学生猜字:

欢迎大家大家来到“神奇的汉字”,有没有哪位同学能猜出来屏幕上的这一个汉字。

汉字的造字艺术真的是博大精深,看似一个小小的方块字竟然包含了如此多的的深意,古人造字的智慧在千百年后的今天也依然有着智慧光芒,而今天我们将一起去探寻古人的另一束光芒,就让我们穿越时空去对话列子,听听他究竟想要告诉我们怎样的人生道理。

【设计说明】本环节说文解字,解“忧”字激趣导入,设下一个寻杞人之忧的任务,创设文学意趣,明确本课中心。

二、寻杞人之忧

1. 教师围绕“忧”字出示相关问题,请学生在原文中找到答案。

明确:杞人忧“天地崩坏”以至“废寝食”,“晓之者”前来解忧,劝慰“天,积气耳;地,积块耳”,最终“舍然”解忧。

2. 学生分角色朗读体会杞人和晓之者的语气语调。

3. 过渡:杞人话语里充满了忧虑,但是作者用“废寝食”就概括了他的全貌,想象如此忧虑的杞人会想些什么,会有怎样的神情,又会有怎样的动作?

【设计说明】本环节请同学们梳理文章内容,分角色朗读揣摩人物的语气语调,训练学生的信息梳理和整合能力,也为下环节奠定学习基础。

三、品杞人之忧

1. 展开想象的翅膀,想象人物在对话过程中的心理、神态、动作。参考示例,杞人(眉头紧皱,不住地叹气,吃不下饭睡不着觉):天地崩坠,身亡所寄。又有忧彼之所忧者,因往晓之,( 面带着微笑,两肩耸了一耸,拍了拍杞人 ,宽慰杞人 )曰:“天,积气耳,亡处亡气。若屈伸呼吸,终日在天中行止,奈何忧崩坠乎?”学生合作交流,设计朗读,小组代表进行成果展示。

2. 过渡:杞人和晓之者的形象渐渐丰满,那列子为何要讲这样一个故事呢?

【设计说明】本环节教给学生想象的角度,提供学习支架,以想象丰满人物形象,引导学生品读人物的形象。

四、悟杞人之忧

1. 作者通过杞人忧天想告诉读者一个什么样的道理?本文的文体是寓言,那究竟什么是寓言?引导学生明确寓言的概念,理解故事所阐发的寓意。

明确:寓言是指,把作者的思想寄寓在一个故事里,让人从中领悟到一定的道理。本则寓言的寓意:勿庸人自扰,为不必要的或缺乏根据的事而忧虑担心。

2.那在你看来杞人的忧虑是否多余,杞人究竟该不该忧?引导学生关注杞人忧天背后深意,拓宽学生阅读的视野。

学生谈论杞人之忧:

1. 本文是节选自《列子·天瑞》,在这篇文章还有其他的秘密,先听听长庐子是怎么说的?

明确:长庐子认为天地都是积聚而成的,遇到崩坏之时自然会很是担心。

2.?关注杞国的历史,思考杞人生忧背后的原因

明确:根据史料记载,在春秋时期,杞国发生过几次大的天灾,常有陨石坠落,强烈的地震、山崩和泥石流等自然灾害也频频发生。而作为一个微小的国家,杞国多次被攻伐,土地被侵夺,人民被迫四处迁徙,时时刻刻都有亡国丧身之患。杞国在夹缝中生存,杞人历经磨难,生活在这样的大环境下,杞国人普遍有了一种集体忧患意识。因此杞人的忧虑不无道理,杞人之忧的背后更是一种忧患意识。

3. 在列子眼中的杞人之忧有着别样的内涵,杞人之忧放置全书又有新解。

明确:杞人忧天表明了古人对天体运行和自然奥秘探索的严肃认真态度。列子认为天地坏与不坏,都没必要放在心上。世间万物皆有始有终,唯有"不生不化者,才能够循环往复、独立永存,做到内心宁静,才能修身悟道。

总结:

杞人之忧独立成篇是一则简短寓言,启示我们不要庸人自扰;放置历史语境,关注杞人之忧背后的忧患意识;联系作者背景勾通连贯,感悟作品背后的深意。“寓言是一个魔袋,袋子很小,却能从里面取出很多东西,甚至能取出比袋子大得多的东西。”杞人之忧的背后闪烁着先人智慧的光芒。

【设计说明】本环节引导学生关注杞人之忧背后的深意,由单篇阅读走向整本书阅读,放置社会语境阅读作品,开阔学生的视野。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首