福建省建瓯市芝华中学2020-2021学年高二上学期期中考试地理试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 福建省建瓯市芝华中学2020-2021学年高二上学期期中考试地理试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 953.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2020-12-12 21:56:48 | ||

图片预览

文档简介

____________________________________________________________________________________________

芝华中学2020-2021学年高二上学期地理选考科期中考试卷

(考试时间:90分钟;总分:100分;命题人:)

一、单项选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分)

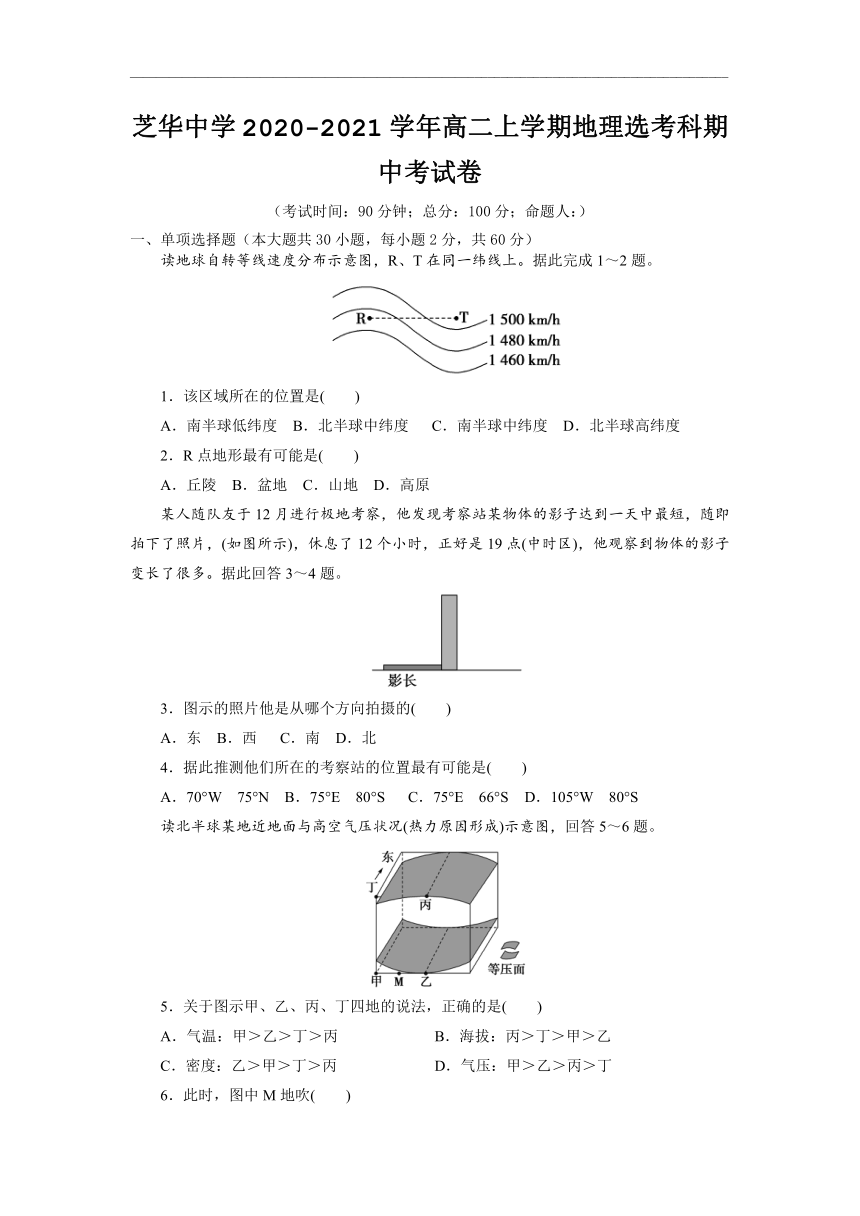

读地球自转等线速度分布示意图,R、T在同一纬线上。据此完成1~2题。

1.该区域所在的位置是( )

A.南半球低纬度 B.北半球中纬度 C.南半球中纬度 D.北半球高纬度

2.R点地形最有可能是( )

A.丘陵 B.盆地 C.山地 D.高原

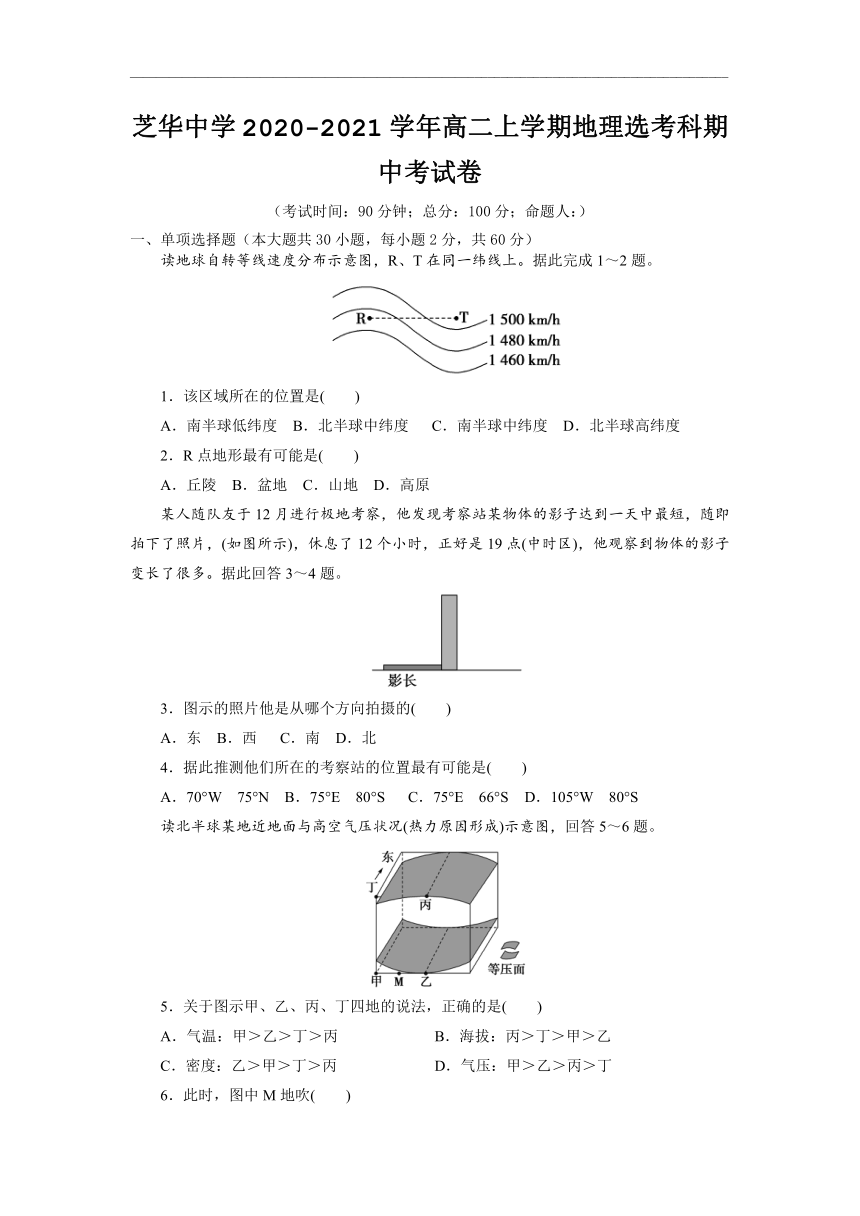

某人随队友于12月进行极地考察,他发现考察站某物体的影子达到一天中最短,随即拍下了照片,(如图所示),休息了12个小时,正好是19点(中时区),他观察到物体的影子变长了很多。据此回答3~4题。

3.图示的照片他是从哪个方向拍摄的( )

A.东 B.西 C.南 D.北

4.据此推测他们所在的考察站的位置最有可能是( )

A.70°W 75°N B.75°E 80°S C.75°E 66°S D.105°W 80°S

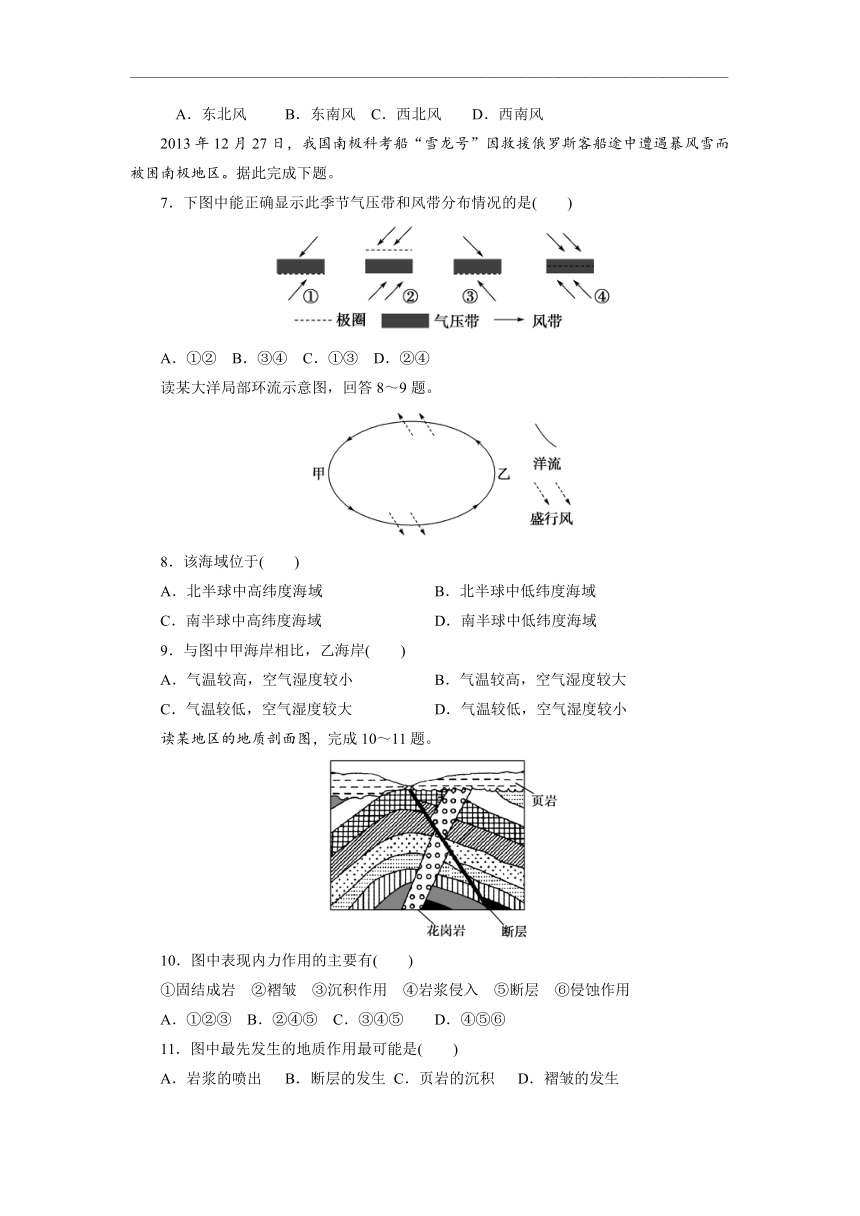

读北半球某地近地面与高空气压状况(热力原因形成)示意图,回答5~6题。

5.关于图示甲、乙、丙、丁四地的说法,正确的是( )

A.气温:甲>乙>丁>丙 B.海拔:丙>丁>甲>乙

C.密度:乙>甲>丁>丙 D.气压:甲>乙>丙>丁

6.此时,图中M地吹( )

A.东北风 B.东南风 C.西北风 D.西南风

2013年12月27日,我国南极科考船“雪龙号”因救援俄罗斯客船途中遭遇暴风雪而被困南极地区。据此完成下题。

7.下图中能正确显示此季节气压带和风带分布情况的是( )

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

读某大洋局部环流示意图,回答8~9题。

8.该海域位于( )

A.北半球中高纬度海域 B.北半球中低纬度海域

C.南半球中高纬度海域 D.南半球中低纬度海域

9.与图中甲海岸相比,乙海岸( )

A.气温较高,空气湿度较小 B.气温较高,空气湿度较大

C.气温较低,空气湿度较大 D.气温较低,空气湿度较小

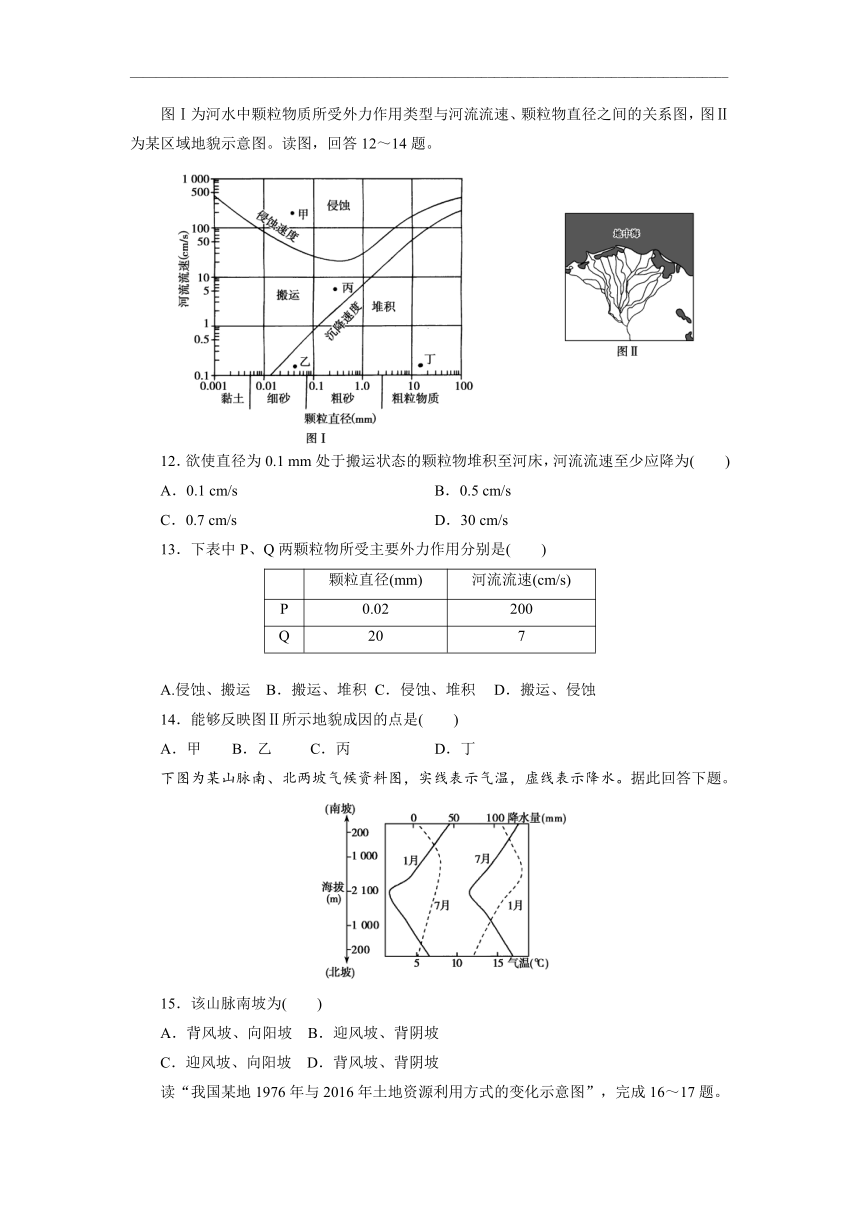

读某地区的地质剖面图,完成10~11题。

10.图中表现内力作用的主要有( )

①固结成岩 ②褶皱 ③沉积作用 ④岩浆侵入 ⑤断层 ⑥侵蚀作用

A.①②③ B.②④⑤ C.③④⑤ D.④⑤⑥

11.图中最先发生的地质作用最可能是( )

A.岩浆的喷出 B.断层的发生 C.页岩的沉积 D.褶皱的发生

图Ⅰ为河水中颗粒物质所受外力作用类型与河流流速、颗粒物直径之间的关系图,图Ⅱ为某区域地貌示意图。读图,回答12~14题。

12.欲使直径为0.1 mm处于搬运状态的颗粒物堆积至河床,河流流速至少应降为( )

A.0.1 cm/s B.0.5 cm/s

C.0.7 cm/s D.30 cm/s

13.下表中P、Q两颗粒物所受主要外力作用分别是( )

颗粒直径(mm) 河流流速(cm/s)

P 0.02 200

Q 20 7

A.侵蚀、搬运 B.搬运、堆积 C.侵蚀、堆积 D.搬运、侵蚀

14.能够反映图Ⅱ所示地貌成因的点是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

下图为某山脉南、北两坡气候资料图,实线表示气温,虚线表示降水。据此回答下题。

15.该山脉南坡为( )

A.背风坡、向阳坡 B.迎风坡、背阴坡

C.迎风坡、向阳坡 D.背风坡、背阴坡

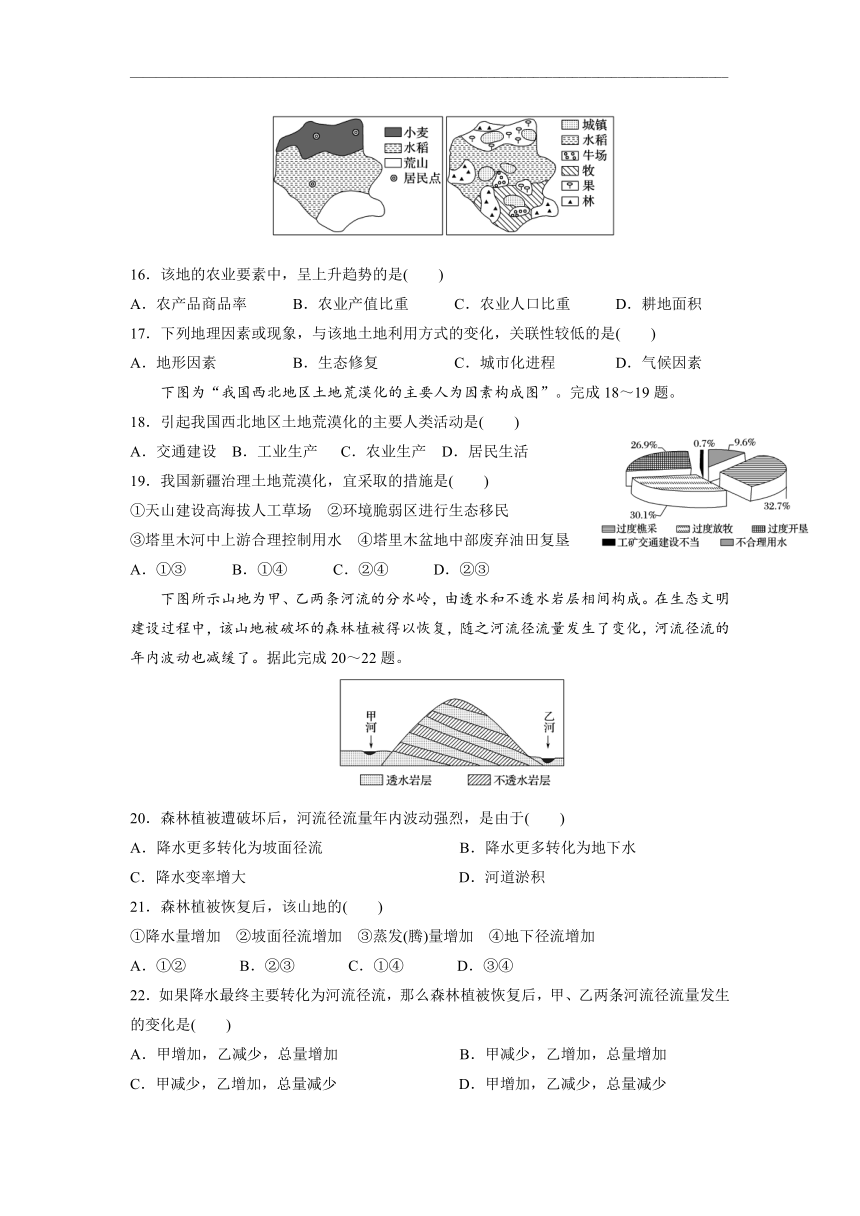

读“我国某地1976年与2016年土地资源利用方式的变化示意图”,完成16~17题。

16.该地的农业要素中,呈上升趋势的是( )

A.农产品商品率 B.农业产值比重 C.农业人口比重 D.耕地面积

17.下列地理因素或现象,与该地土地利用方式的变化,关联性较低的是( )

A.地形因素 B.生态修复 C.城市化进程 D.气候因素

下图为“我国西北地区土地荒漠化的主要人为因素构成图”。完成18~19题。

18.引起我国西北地区土地荒漠化的主要人类活动是( )

A.交通建设 B.工业生产 C.农业生产 D.居民生活

19.我国新疆治理土地荒漠化,宜采取的措施是( )

①天山建设高海拔人工草场 ②环境脆弱区进行生态移民

③塔里木河中上游合理控制用水 ④塔里木盆地中部废弃油田复垦

A.①③ B.①④ C.②④ D.②③

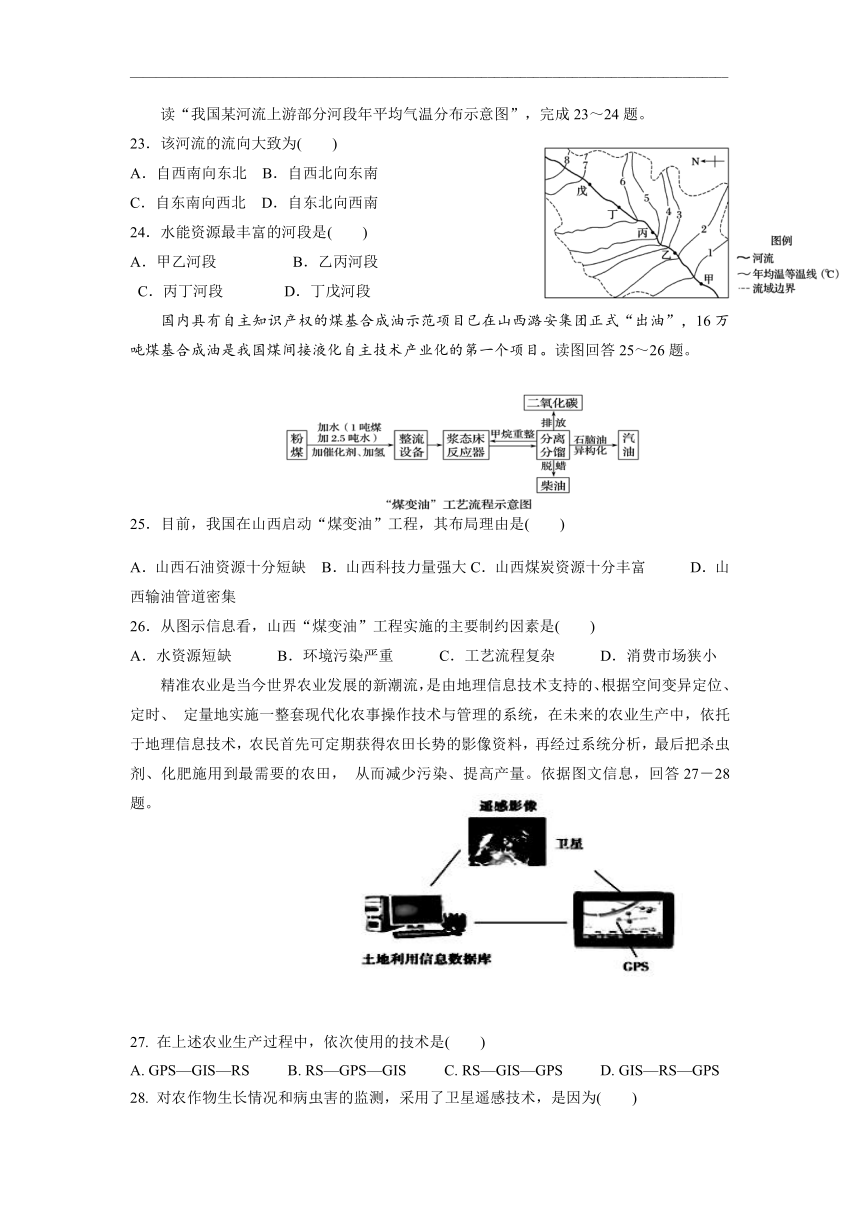

下图所示山地为甲、乙两条河流的分水岭,由透水和不透水岩层相间构成。在生态文明建设过程中,该山地被破坏的森林植被得以恢复,随之河流径流量发生了变化,河流径流的年内波动也减缓了。据此完成20~22题。

20.森林植被遭破坏后,河流径流量年内波动强烈,是由于( )

A.降水更多转化为坡面径流 B.降水更多转化为地下水

C.降水变率增大 D.河道淤积

21.森林植被恢复后,该山地的( )

①降水量增加 ②坡面径流增加 ③蒸发(腾)量增加 ④地下径流增加

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

22.如果降水最终主要转化为河流径流,那么森林植被恢复后,甲、乙两条河流径流量发生的变化是( )

A.甲增加,乙减少,总量增加 B.甲减少,乙增加,总量增加

C.甲减少,乙增加,总量减少 D.甲增加,乙减少,总量减少

读“我国某河流上游部分河段年平均气温分布示意图”,完成23~24题。

23.该河流的流向大致为( )

A.自西南向东北 B.自西北向东南

C.自东南向西北 D.自东北向西南

24.水能资源最丰富的河段是( )

A.甲乙河段 B.乙丙河段

C.丙丁河段 D.丁戊河段

国内具有自主知识产权的煤基合成油示范项目已在山西潞安集团正式“出油”,16万吨煤基合成油是我国煤间接液化自主技术产业化的第一个项目。读图回答25~26题。

25.目前,我国在山西启动“煤变油”工程,其布局理由是( )

A.山西石油资源十分短缺 B.山西科技力量强大C.山西煤炭资源十分丰富 D.山西输油管道密集

26.从图示信息看,山西“煤变油”工程实施的主要制约因素是( )

A.水资源短缺 B.环境污染严重 C.工艺流程复杂 D.消费市场狭小

精准农业是当今世界农业发展的新潮流,是由地理信息技术支持的、根据空间变异定位、定时、 定量地实施一整套现代化农事操作技术与管理的系统,在未来的农业生产中,依托于地理信息技术,农民首先可定期获得农田长势的影像资料,再经过系统分析,最后把杀虫剂、化肥施用到最需要的农田, 从而减少污染、提高产量。依据图文信息,回答27-28题。

27. 在上述农业生产过程中,依次使用的技术是( )

A. GPS—GIS—RS B. RS—GPS—GIS C. RS—GIS—GPS D. GIS—RS—GPS

28. 对农作物生长情况和病虫害的监测,采用了卫星遥感技术,是因为( )

①农作物遭受病虫害时,发射和反射的波谱会有一定变化 ②卫星遥感探测的范围广,连续性强

③卫星遥感分辨率高,可拍摄到清晰的照片 ④卫星遥感智能化高,在治虫过程中无需人工参与

A. ①③ B. ①② C. ③④ D. ②④

下图表示安徽省1985~2010年就业结构与城镇人口比重变化。完成29~30题。

29.产业结构调整促进安徽省城市化水平的提高,表现在( )

A.第二、三产业就业比重均持续快速提高 B.城镇新增就业人口第二产业超过第三产业

C.农村人口向东部沿海城市迁移数量增加 D.劳动力主要由第一产业向第二、三产业转移

30.为增强工业对就业和农业产业化的带动作用,近期安徽省中小城市可以着力发展( )

A.劳动力导向型和原料导向型工业 B.技术导向型和市场导向型工业

C.动力导向型和劳动力导向型工业 D.原料导向型和技术导向型工业

二、综合题(3小题,共40分)

31.阅读图文材料回答问题。(9分)

下图中的甲国有“欧洲能源接口”之称,俄罗斯和中东地区的输油(气)管道大多通过该国进入欧洲。甲国农业生产空间分布差异明显,沿海地区以园艺业(柑橘、油橄榄、蔬菜等)为主,而中、东部内陆以放牧业为主。横跨亚、欧两洲的A市是甲国最大的工业中心,人口约1 350万。

(1)描述X半岛降水的时空分布特点。(3分)

(2)比较A、B两市气温日较差的异同点,并分析原因。(6分)

32.读某区域图,分析回答下列问题。(8分)

(1)说出该区域的褶皱形态及判断依据。(2分)

(2)说出图中甲城镇所处的地形类型,并分析成因。(3分)

(3)指出图示区域铁路选址的原则,并说明原因。(3分)

33.某省地处黄土高原,是全国荒漠化监测与防治地区之一,土地荒漠化比较严重,耕地减少、质量下降,草地退化,影响着全省农业和农村经济可持续发展。读下图完成下列问题。(13分)

(1)从成因上说出该省荒漠化的类型。(3分)

(2)说明该地区荒漠化的主要表现和危害。(4分)

(3)结合所学的知识,分析可能导致该地区荒漠化的主要原因,指出因地制宜的防治对策。(6分)

34.下图为黄河流域示意图,读图回答下列问题。(10分)

(1)黄河上游地区重点开发的能源资源是 ,其形成的主要原因是

。(3分)

(2)为了加快黄河中游地区煤炭资源的开发和利用,把资源优势转化为经济优势,地方政府提出了下列两套方案。你认为哪套方案的经济效益更高?要保证煤炭资源的合理开发和区域可持续发展,还应注意采取哪些措施?(3分)

(3)作为煤炭输出地的晋、陕、内蒙古面临哪些环境问题?应采取什么有效措施?(4分)

参考答案:

选择题(30题,每小题2分共60分)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A B A B D A D D D B D C C B C

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A D C D A D C A B C A C B D A

31.(9分)答案:

(1)①年降水量在1 000毫米以下;②降水量从沿海向内陆递减;③冬季多雨,夏季少雨。(3分)

(2)相同点:气温日较差夏秋季节大于冬春季节。原因:①夏秋季节,受副热带高气压带控制,晴天多,日较差大;②冬春季节,受暖湿西风控制,阴雨天多,日较差小。(3分)

不同点:B城市的日较差大于A城市。原因:A城市临海,海拔低,日较差小;B城市位于内陆,海拔高,日较差大。(3分)

32.(8分)答案:

(1)背斜。 岩层中间老,两翼新。(2分)

(2)盆地。成因:背斜顶部因受张力作用,岩石破碎,易受风化侵蚀形成低地。(3分)

(3)(3分)铁路选址在地势相对和缓的山间盆地和河谷地带。

原因:在山区修建铁路,不仅成本高,难度也比较大,该选址原则是为了降低修建成本和难度。

33.答案 (13分)

(1)(3分)该地土地荒漠化类型多样,主要有风蚀荒漠化、水蚀荒漠化和盐渍化三种类型,其中以风蚀荒漠化为主。

(2)(4分)该地区荒漠化的主要表现为耕地退化、林地退化、草场退化,以耕地退化最为严重。由于土地退化,土地生产力逐渐丧失,耕地的农作物单位产量降低,林地的植物生长量减少,草地的载畜能力下降,从而使人类失去赖以生存的土地。

(3)(6分)该地区荒漠化的主要原因有自然、人为两方面:

自然方面,本地区气候干早,风蚀作用加强,风蚀荒漠化加剧;地处黄土高原,地表破碎,起伏大,土质疏松,夏季多暴雨,容易引发水土流失,产生水蚀荒漠化。(2分)

人为方面,一方面本地区人口增长对生态环境压力大,过度开垦、过度放牧、过度樵采等造成土地资源和水资源的过度使用和不合理利用,引起耕地、林地和草场等土地化,产生荒漠化;另一方面不当的人类活动,如农田灌溉不当容易引起盐渍化。(2分)

该地区荒漠化的治对策:调节农、林、牧用地之间的关系,因地制宜,宜农则农,宜林则林,宜牧则牧,停止盲目开垦,对已经造成荒漠化的地方退耕还林,退耕还牧。(2分)

34.(10分)

(1)(3分)水能 河流落差大,径流量较大

(2)(3分)方案② (1分) 进一步调整产业结构,延长产业链;加大科技投入,提高煤炭资源的综合利用水平,实行清洁生产;改善交通运输条件;防治污染,美好环境,发展新兴工业和第三产业.(任答2点,2分)

(3)(4分)问题:煤炭开采造成地表植被破坏,水土流失;造成地面塌陷,引发地质灾害;煤炭加工和运输过程,易造成大气污染和水污染 .((任答2点,2分)

措施:矿区存放表土,随时分片回填,土地复垦和植树种草;在生产环节中加强对污染物排放的治理等。(2分)

芝华中学2020-2021学年高二上学期地理选考科期中考试卷

(考试时间:90分钟;总分:100分;命题人:)

一、单项选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分)

读地球自转等线速度分布示意图,R、T在同一纬线上。据此完成1~2题。

1.该区域所在的位置是( )

A.南半球低纬度 B.北半球中纬度 C.南半球中纬度 D.北半球高纬度

2.R点地形最有可能是( )

A.丘陵 B.盆地 C.山地 D.高原

某人随队友于12月进行极地考察,他发现考察站某物体的影子达到一天中最短,随即拍下了照片,(如图所示),休息了12个小时,正好是19点(中时区),他观察到物体的影子变长了很多。据此回答3~4题。

3.图示的照片他是从哪个方向拍摄的( )

A.东 B.西 C.南 D.北

4.据此推测他们所在的考察站的位置最有可能是( )

A.70°W 75°N B.75°E 80°S C.75°E 66°S D.105°W 80°S

读北半球某地近地面与高空气压状况(热力原因形成)示意图,回答5~6题。

5.关于图示甲、乙、丙、丁四地的说法,正确的是( )

A.气温:甲>乙>丁>丙 B.海拔:丙>丁>甲>乙

C.密度:乙>甲>丁>丙 D.气压:甲>乙>丙>丁

6.此时,图中M地吹( )

A.东北风 B.东南风 C.西北风 D.西南风

2013年12月27日,我国南极科考船“雪龙号”因救援俄罗斯客船途中遭遇暴风雪而被困南极地区。据此完成下题。

7.下图中能正确显示此季节气压带和风带分布情况的是( )

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

读某大洋局部环流示意图,回答8~9题。

8.该海域位于( )

A.北半球中高纬度海域 B.北半球中低纬度海域

C.南半球中高纬度海域 D.南半球中低纬度海域

9.与图中甲海岸相比,乙海岸( )

A.气温较高,空气湿度较小 B.气温较高,空气湿度较大

C.气温较低,空气湿度较大 D.气温较低,空气湿度较小

读某地区的地质剖面图,完成10~11题。

10.图中表现内力作用的主要有( )

①固结成岩 ②褶皱 ③沉积作用 ④岩浆侵入 ⑤断层 ⑥侵蚀作用

A.①②③ B.②④⑤ C.③④⑤ D.④⑤⑥

11.图中最先发生的地质作用最可能是( )

A.岩浆的喷出 B.断层的发生 C.页岩的沉积 D.褶皱的发生

图Ⅰ为河水中颗粒物质所受外力作用类型与河流流速、颗粒物直径之间的关系图,图Ⅱ为某区域地貌示意图。读图,回答12~14题。

12.欲使直径为0.1 mm处于搬运状态的颗粒物堆积至河床,河流流速至少应降为( )

A.0.1 cm/s B.0.5 cm/s

C.0.7 cm/s D.30 cm/s

13.下表中P、Q两颗粒物所受主要外力作用分别是( )

颗粒直径(mm) 河流流速(cm/s)

P 0.02 200

Q 20 7

A.侵蚀、搬运 B.搬运、堆积 C.侵蚀、堆积 D.搬运、侵蚀

14.能够反映图Ⅱ所示地貌成因的点是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

下图为某山脉南、北两坡气候资料图,实线表示气温,虚线表示降水。据此回答下题。

15.该山脉南坡为( )

A.背风坡、向阳坡 B.迎风坡、背阴坡

C.迎风坡、向阳坡 D.背风坡、背阴坡

读“我国某地1976年与2016年土地资源利用方式的变化示意图”,完成16~17题。

16.该地的农业要素中,呈上升趋势的是( )

A.农产品商品率 B.农业产值比重 C.农业人口比重 D.耕地面积

17.下列地理因素或现象,与该地土地利用方式的变化,关联性较低的是( )

A.地形因素 B.生态修复 C.城市化进程 D.气候因素

下图为“我国西北地区土地荒漠化的主要人为因素构成图”。完成18~19题。

18.引起我国西北地区土地荒漠化的主要人类活动是( )

A.交通建设 B.工业生产 C.农业生产 D.居民生活

19.我国新疆治理土地荒漠化,宜采取的措施是( )

①天山建设高海拔人工草场 ②环境脆弱区进行生态移民

③塔里木河中上游合理控制用水 ④塔里木盆地中部废弃油田复垦

A.①③ B.①④ C.②④ D.②③

下图所示山地为甲、乙两条河流的分水岭,由透水和不透水岩层相间构成。在生态文明建设过程中,该山地被破坏的森林植被得以恢复,随之河流径流量发生了变化,河流径流的年内波动也减缓了。据此完成20~22题。

20.森林植被遭破坏后,河流径流量年内波动强烈,是由于( )

A.降水更多转化为坡面径流 B.降水更多转化为地下水

C.降水变率增大 D.河道淤积

21.森林植被恢复后,该山地的( )

①降水量增加 ②坡面径流增加 ③蒸发(腾)量增加 ④地下径流增加

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

22.如果降水最终主要转化为河流径流,那么森林植被恢复后,甲、乙两条河流径流量发生的变化是( )

A.甲增加,乙减少,总量增加 B.甲减少,乙增加,总量增加

C.甲减少,乙增加,总量减少 D.甲增加,乙减少,总量减少

读“我国某河流上游部分河段年平均气温分布示意图”,完成23~24题。

23.该河流的流向大致为( )

A.自西南向东北 B.自西北向东南

C.自东南向西北 D.自东北向西南

24.水能资源最丰富的河段是( )

A.甲乙河段 B.乙丙河段

C.丙丁河段 D.丁戊河段

国内具有自主知识产权的煤基合成油示范项目已在山西潞安集团正式“出油”,16万吨煤基合成油是我国煤间接液化自主技术产业化的第一个项目。读图回答25~26题。

25.目前,我国在山西启动“煤变油”工程,其布局理由是( )

A.山西石油资源十分短缺 B.山西科技力量强大C.山西煤炭资源十分丰富 D.山西输油管道密集

26.从图示信息看,山西“煤变油”工程实施的主要制约因素是( )

A.水资源短缺 B.环境污染严重 C.工艺流程复杂 D.消费市场狭小

精准农业是当今世界农业发展的新潮流,是由地理信息技术支持的、根据空间变异定位、定时、 定量地实施一整套现代化农事操作技术与管理的系统,在未来的农业生产中,依托于地理信息技术,农民首先可定期获得农田长势的影像资料,再经过系统分析,最后把杀虫剂、化肥施用到最需要的农田, 从而减少污染、提高产量。依据图文信息,回答27-28题。

27. 在上述农业生产过程中,依次使用的技术是( )

A. GPS—GIS—RS B. RS—GPS—GIS C. RS—GIS—GPS D. GIS—RS—GPS

28. 对农作物生长情况和病虫害的监测,采用了卫星遥感技术,是因为( )

①农作物遭受病虫害时,发射和反射的波谱会有一定变化 ②卫星遥感探测的范围广,连续性强

③卫星遥感分辨率高,可拍摄到清晰的照片 ④卫星遥感智能化高,在治虫过程中无需人工参与

A. ①③ B. ①② C. ③④ D. ②④

下图表示安徽省1985~2010年就业结构与城镇人口比重变化。完成29~30题。

29.产业结构调整促进安徽省城市化水平的提高,表现在( )

A.第二、三产业就业比重均持续快速提高 B.城镇新增就业人口第二产业超过第三产业

C.农村人口向东部沿海城市迁移数量增加 D.劳动力主要由第一产业向第二、三产业转移

30.为增强工业对就业和农业产业化的带动作用,近期安徽省中小城市可以着力发展( )

A.劳动力导向型和原料导向型工业 B.技术导向型和市场导向型工业

C.动力导向型和劳动力导向型工业 D.原料导向型和技术导向型工业

二、综合题(3小题,共40分)

31.阅读图文材料回答问题。(9分)

下图中的甲国有“欧洲能源接口”之称,俄罗斯和中东地区的输油(气)管道大多通过该国进入欧洲。甲国农业生产空间分布差异明显,沿海地区以园艺业(柑橘、油橄榄、蔬菜等)为主,而中、东部内陆以放牧业为主。横跨亚、欧两洲的A市是甲国最大的工业中心,人口约1 350万。

(1)描述X半岛降水的时空分布特点。(3分)

(2)比较A、B两市气温日较差的异同点,并分析原因。(6分)

32.读某区域图,分析回答下列问题。(8分)

(1)说出该区域的褶皱形态及判断依据。(2分)

(2)说出图中甲城镇所处的地形类型,并分析成因。(3分)

(3)指出图示区域铁路选址的原则,并说明原因。(3分)

33.某省地处黄土高原,是全国荒漠化监测与防治地区之一,土地荒漠化比较严重,耕地减少、质量下降,草地退化,影响着全省农业和农村经济可持续发展。读下图完成下列问题。(13分)

(1)从成因上说出该省荒漠化的类型。(3分)

(2)说明该地区荒漠化的主要表现和危害。(4分)

(3)结合所学的知识,分析可能导致该地区荒漠化的主要原因,指出因地制宜的防治对策。(6分)

34.下图为黄河流域示意图,读图回答下列问题。(10分)

(1)黄河上游地区重点开发的能源资源是 ,其形成的主要原因是

。(3分)

(2)为了加快黄河中游地区煤炭资源的开发和利用,把资源优势转化为经济优势,地方政府提出了下列两套方案。你认为哪套方案的经济效益更高?要保证煤炭资源的合理开发和区域可持续发展,还应注意采取哪些措施?(3分)

(3)作为煤炭输出地的晋、陕、内蒙古面临哪些环境问题?应采取什么有效措施?(4分)

参考答案:

选择题(30题,每小题2分共60分)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A B A B D A D D D B D C C B C

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A D C D A D C A B C A C B D A

31.(9分)答案:

(1)①年降水量在1 000毫米以下;②降水量从沿海向内陆递减;③冬季多雨,夏季少雨。(3分)

(2)相同点:气温日较差夏秋季节大于冬春季节。原因:①夏秋季节,受副热带高气压带控制,晴天多,日较差大;②冬春季节,受暖湿西风控制,阴雨天多,日较差小。(3分)

不同点:B城市的日较差大于A城市。原因:A城市临海,海拔低,日较差小;B城市位于内陆,海拔高,日较差大。(3分)

32.(8分)答案:

(1)背斜。 岩层中间老,两翼新。(2分)

(2)盆地。成因:背斜顶部因受张力作用,岩石破碎,易受风化侵蚀形成低地。(3分)

(3)(3分)铁路选址在地势相对和缓的山间盆地和河谷地带。

原因:在山区修建铁路,不仅成本高,难度也比较大,该选址原则是为了降低修建成本和难度。

33.答案 (13分)

(1)(3分)该地土地荒漠化类型多样,主要有风蚀荒漠化、水蚀荒漠化和盐渍化三种类型,其中以风蚀荒漠化为主。

(2)(4分)该地区荒漠化的主要表现为耕地退化、林地退化、草场退化,以耕地退化最为严重。由于土地退化,土地生产力逐渐丧失,耕地的农作物单位产量降低,林地的植物生长量减少,草地的载畜能力下降,从而使人类失去赖以生存的土地。

(3)(6分)该地区荒漠化的主要原因有自然、人为两方面:

自然方面,本地区气候干早,风蚀作用加强,风蚀荒漠化加剧;地处黄土高原,地表破碎,起伏大,土质疏松,夏季多暴雨,容易引发水土流失,产生水蚀荒漠化。(2分)

人为方面,一方面本地区人口增长对生态环境压力大,过度开垦、过度放牧、过度樵采等造成土地资源和水资源的过度使用和不合理利用,引起耕地、林地和草场等土地化,产生荒漠化;另一方面不当的人类活动,如农田灌溉不当容易引起盐渍化。(2分)

该地区荒漠化的治对策:调节农、林、牧用地之间的关系,因地制宜,宜农则农,宜林则林,宜牧则牧,停止盲目开垦,对已经造成荒漠化的地方退耕还林,退耕还牧。(2分)

34.(10分)

(1)(3分)水能 河流落差大,径流量较大

(2)(3分)方案② (1分) 进一步调整产业结构,延长产业链;加大科技投入,提高煤炭资源的综合利用水平,实行清洁生产;改善交通运输条件;防治污染,美好环境,发展新兴工业和第三产业.(任答2点,2分)

(3)(4分)问题:煤炭开采造成地表植被破坏,水土流失;造成地面塌陷,引发地质灾害;煤炭加工和运输过程,易造成大气污染和水污染 .((任答2点,2分)

措施:矿区存放表土,随时分片回填,土地复垦和植树种草;在生产环节中加强对污染物排放的治理等。(2分)

同课章节目录