四川省眉山市仁寿一中南校区2020-2021学年高二上学期周练历史试题(11月29日) Word版含答案

文档属性

| 名称 | 四川省眉山市仁寿一中南校区2020-2021学年高二上学期周练历史试题(11月29日) Word版含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 268.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-12-14 14:52:27 | ||

图片预览

文档简介

仁寿一中南校区高2019级高中历史周练试题

第I卷(选择题)

一、单选题

1.战国时期兴起的“黄老之学”积极倡导法治,采用道家哲理为理论基础,吸收儒家注重道德教化的特点和阴阳刑德之说,提出了礼法互补或法教统一的治国理论模式。据此可知“黄老之学”

A.结東了百家争鸣局面 B.迅速成为官方哲学

C.有利于新儒学的产生 D.是诸子的集大成者

2.汉代画像砖记录了发生在汉代的一些社会现象。观察以下汉代画像砖,据此可得出的结论是

①长袖乐舞图 ②董永事父图 ③讲经图

A.汉代统治者生活比较奢侈 B.汉代统治者提倡孝治天下

C.儒家思想重视文化的传承 D.儒家思想对社会影响较大

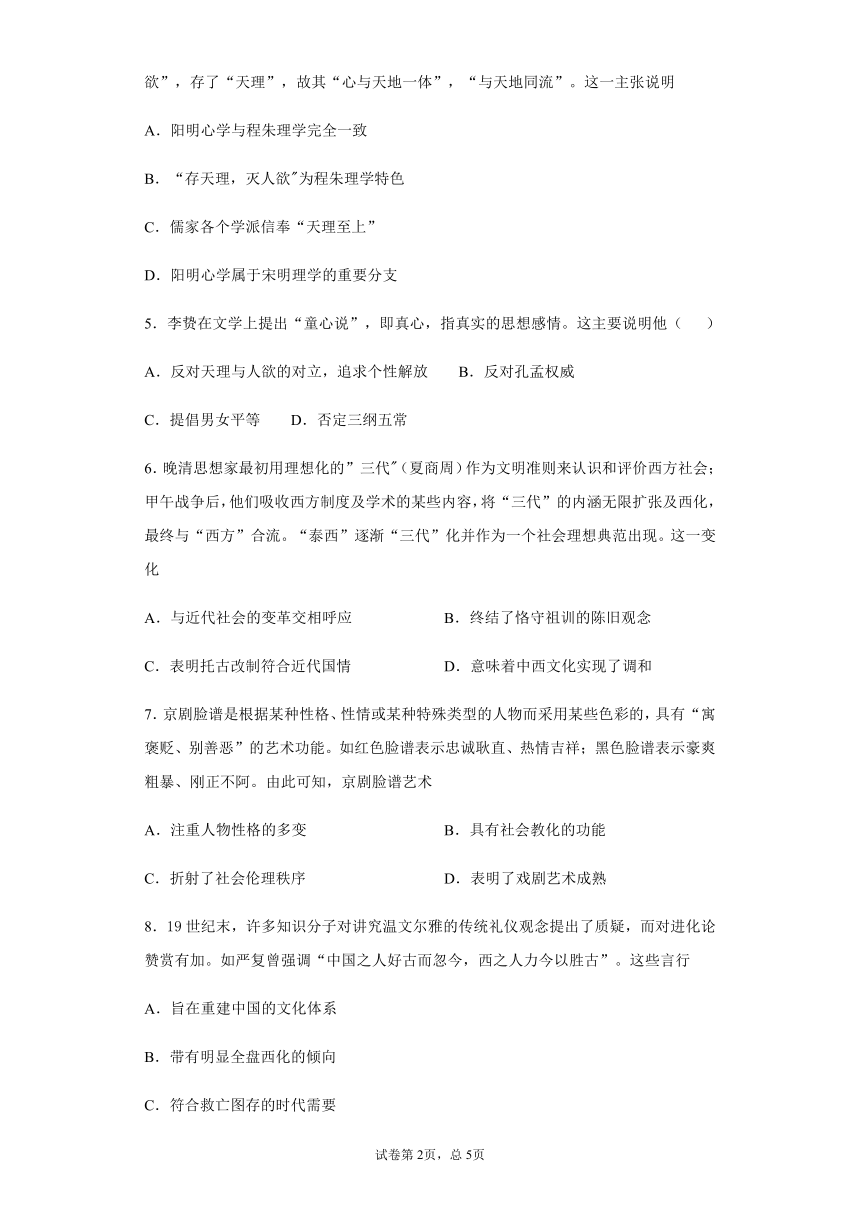

3.如表为唐宋两朝节妇烈女对照表,由此可知

——段塔丽《唐代妇女地位研究》

A.隋唐时期儒家伦理不受重视 B.隋唐时期女性社会地位较高

C.儒家思想深刻影响社会生活 D.政府政策影响女子婚姻观念

4.王阳明认为:“圣人”之所以能成为“圣人”,没有恶的一闪念,是由于他去掉了“私欲”,存了“天理”,故其“心与天地一体”,“与天地同流”。这一主张说明

A.阳明心学与程朱理学完全一致

B.“存天理,灭人欲"为程朱理学特色

C.儒家各个学派信奉“天理至上”

D.阳明心学属于宋明理学的重要分支

5.李贽在文学上提出“童心说”,即真心,指真实的思想感情。这主要说明他( )

A.反对天理与人欲的对立,追求个性解放 B.反对孔孟权威

C.提倡男女平等 D.否定三纲五常

6.晚清思想家最初用理想化的”三代"(夏商周)作为文明准则来认识和评价西方社会;甲午战争后,他们吸收西方制度及学术的某些内容,将“三代”的内涵无限扩张及西化,最终与“西方”合流。“泰西”逐渐“三代”化并作为一个社会理想典范出现。这一变化

A.与近代社会的变革交相呼应 B.终结了恪守祖训的陈旧观念

C.表明托古改制符合近代国情 D.意味着中西文化实现了调和

7.京剧脸谱是根据某种性格、性情或某种特殊类型的人物而采用某些色彩的,具有“寓褒贬、别善恶”的艺术功能。如红色脸谱表示忠诚耿直、热情吉祥;黑色脸谱表示豪爽粗暴、刚正不阿。由此可知,京剧脸谱艺术

A.注重人物性格的多变 B.具有社会教化的功能

C.折射了社会伦理秩序 D.表明了戏剧艺术成熟

8.19世纪末,许多知识分子对讲究温文尔雅的传统礼仪观念提出了质疑,而对进化论赞赏有加。如严复曾强调“中国之人好古而忽今,西之人力今以胜古”。这些言行

A.旨在重建中国的文化体系

B.带有明显全盘西化的倾向

C.符合救亡图存的时代需要

D.为托古改制作了舆论准备

9.“记得画屏初会遇。好梦惊回,望断高唐路。燕子双飞来又去。纱窗几度春光暮。那日绣帘相见处。低眼佯行,笑整香云缕。敛尽春山羞不语。人前深意难轻诉。”苏轼的这首词

A.展现雄奇豪放风格 B.关注市井生活趣味

C.写出唯美婉约之情 D.体现深沉忧患意识

10.明清瓷器绘画中,常见的有“三纲五常图”、二十四孝图,以及岳母刺字、苏武牧羊、尉迟恭救主、千里走单骑、单刀赴会、精卫填海等源于文学作品的题材。据此可知

A.主流价值观念深入影响社会生活 B.封建政府极力宣扬传统正统观念

C.传统文化的经济价值被发掘利用 D.手工业品成为文学艺术传播媒介

11.明末清初的“新民本”思想是传统的民本政治和近代民主政治之间的一种过渡形态,它来源于远古的原始民主制和君主制时期的民本思想,在面临明代灭亡和资本主义萌芽时,形成了某种趋向近代民主的政治理念。下列关于“新民本”思想阐述正确的是

A.主要内容表现为反对暴君和颂扬明君来约束君主的不良行为

B.超越了尊君重民式的旧民本,发展为民主君客式的新民本

C.“民”具有新的内涵,主要包括城市工商业者、市民、新兴资产阶级等

D.其思想与西方君主直宪制有相似性,受西方启蒙思想的影响较深

12.1861年冯桂芬在《校那庐抗议》中提出“君民不隔不如夷”之说,他提出的制儒官、复乡职、公选举以及复陈诗等论,都立足于“通上下之情起见”,体现了西方的公举和公论的某些色彩。该主张

A.属于资产阶级早期维新思想

B.一定程度上突破了体用的落篱

C.为戊戌变法提供了理论基础

D.明确提出学习西方的民主政治

第II卷(非选择题)

二、材料分析题

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 孔子的学说从根本上说是保守的。他不打算损害现存的社会秩序和社会关系,主张“君君、臣臣、父父、子子”。不过,他坚持统治者拥有统治权力的同时,还坚持统治者应在合理的道德原则基础上进行统治。他和柏拉图一样,要国王做贤者,认为如果他们具有一个绅士的五条美德——诚实、正直、忠诚、恩惠和仁爱(也就是通人情),他们就能成为贤者……孔子的学说在他生前并没有被普遍接受,更不用说贯彻了。但是,它们最终还是流行开来,并成为国家的正统信条。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 到了宋代,由于知识传播的成本大幅下降,士绅的规模日渐扩大……士绅阶层是平民社会当中连接国家与个人的中介,将一君万民的社会结构联系为一个有机的整体。三纲八条目则进一步内化于一般士绅的心性当中,日常的洒扫应对亦可体会天地之理,修身齐家亦有治国平天下之功,理学的精神也因此自觉深入到民间基层。

——摘编自百度百科

材料三 明清时期以“礼不下庶人”为特征的儒家伦理的民间化,是以统治者为主导,士人为主体,通过政令与教化手段,向下层社会普通民众推广实施的。原本仅适用于贵族、上层士人的儒家伦理和相应的思想观念深入到民间社会,将包括士、农、工、商在内的普通民众的日常生活纳入到儒家伦理道德规范内,使之生活方式和行为习惯日益伦理化。原本限于少数学术精英进行研究的儒学、理学的高深的理论也普及到普通民众。儒学、理学的思想观念与普通民众的思想观念、心理诉求不断冲突、融合。

——摘编自聂春艳《论儒学、理学的世俗化、实用化与明清小说》

(1)根据材料一,归纳孔子的政治思想,并结合所学知识分析“孔子的学说在他生前并没有被普遍接受”的原因。(10分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明在宋代“理学的精神自觉也因此深入到民间基层”的原因。(8分)

(3)根据材料三并结合所学知识,分析明清时期儒学与理学世俗化与实用化的表现及影响。(5分)

14.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 作为本体论意义上的“传统”,可以简要地概括为“世代相传的文化”。传统之“统”体现着古往今来人类文化的根脉与连续性,同时又在“传”中必然地历经各种变迁与考验,并与不断成长的现代性在相互借鉴中表现自身和熔铸新生。

现代性就是社会不断从传统走向现代的变迁过程,在这个过程中,会不断产生自己相应的新传统。“传统”相对于“现代”才体现出自身作为传统的意义,“现代”是因为有相应的“传统”才显示出自身作为现代的蕴含。

——摘编自郑杭生《论“传统”的现代性变迁》

结合材料,围绕“传统与现代”提出一个具体观点,并运用相关历史史实进行简要阐述。(要求:明确写出观点,阐述须史论结合。)

15.阅读材料,完成下列要求。

材料一 从先秦诸子《论语》《中庸》的学、问、思、辨、形,《大学》的格物致知,《孟子》的民本和求故,《老子》的道法自然,到明清的实学,中国的儒学及传统文化的世界观和方法论给中国古代科技提供了丰富的养分,促进了农、医、天、算四大传统科学体系的形成和以“四大发明”为标志的技术成就的产生,使中国古代科技在数千年的农业文明中居于世界前列。

——摘编自王渝生《中国古代科技与传统文化》

材料二 中国文明发源于大河流域,地形上又多是平原和丘陵,我们的祖先就繁衍生息在这样一个特定的地理环境之中。农业生产和各种手工业生产为主要的生产活动形式,在与世界其他国家和地区缺少交流的情况下,中国各学科独自发展,自成体系,形成了别具一格的科技体系,例如医学,特别是中医理论……(到了明清时期)如果外来的东西不会影响到这个体系本身,就可以顺利地被接受并融化在这个体系之中。例如原产美洲的花生、玉米、烟叶、番薯等农作物传入中国后迅速得到种植和推广就是其中一个例子。但其他与原体系不同的科技就难以吸收了。例如,明清之际传入中国的西方科技知识,就没有被中国科技体系所吸收。原体系的保守性与排外性显然成为其吸收新知识的一种障碍,从而导致中国科技在明清时期落后于西方。

——摘编自谭周桂《浅谈中国古代科技发展的特点》

(1)根据材料一,概括中国传统文化对古代科技的影响。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国古代科技发展的特点及成因。(11分)

一、选择题

参考答案

1.C

根据材料可知,黄老之学吸收了法家、道家、儒家和阴阳五行家的思想,提出了礼法互补或法教统一的治国理论模式,这种思想的融合以及其思想理论框架有助于新儒学的产生,C正确;秦始皇焚书坑儒结束了百家争鸣局面,排除A;黄老之学在西汉初年是官方哲学,排除B;题干强调的是黄老之学的形成以及理论结构,而非其地位,排除D。

2.D

长袖乐舞图体现了儒家的“礼乐”思想;董永事父图描写了董永载父田间耕作的情景,赞扬了董永对父亲的孝行,体现的是对儒家孝道思想的践行;讲经图体现了对儒家经典的学习。故选D;材料无法体现汉代统治者的信息,排除AB;材料反映了儒家思想的社会影响,无法体现儒家思想是否重视文化的传承,排除C。

3.C

由表格信息可知,两宋时期节妇烈女数量远高于隋唐,这是因为两宋时期理学的形成,伦理钢常得到强化,影响女子的婚姻观,故C项正确;隋唐时期,节妇烈女数量较少,这与唐朝社会经济发展、社会风气开放、关陇贵族受伦理纲常熏陶尚浅等因素有关,并非儒家伦理不受重视,故A项错误;材料反映唐朝时期节妇烈女数量较少,无法反映女性社会地位高低,故B项错误;两宋时期,节妇烈女数量增多与理学的发展传播有关,与政府政策关系不大,故D项错误。

4.D

阳明心学的“致良知”,也是追求“存天理,灭人欲”的境界,与程朱理学是殊途同归,均为宋明理学的重要组成部分,故选D项;阳明心学与程朱理学存在不同之处,排除A项;B项与材料内容无关,排除;材料仅反映了心学的主张,“各个学派”的说法过于夸张,排除C项。故选D。

5.A

【解析】李贽反对天理与人欲的对立,追求个性解放,因此提出“童心说”,A正确;B、C和D不符合题意,排除。

6.A

材料中主要讲的是对西方文明的认识变化,这是中国近代社会巨变带来的,同时对西方文明认识的变化,也影响了近代中国人对西方的学习,故A项正确;B项中“终结”的表述过于绝对且不符合史实,排除;材料说明中国人的思想正在解放,C项说法错误且不符合近代中国史实,排除;D项说法不符合史实,错误。

7.B

京剧艺术用特定的颜色(红、黑、白等)勾勒出色彩纷呈的脸谱,展示人物的性格、性情或类型,区分人物“善恶”, 达到“褒贬”人物(言行)的功能,说明京剧脸谱艺术具有社会教化的功能,B项正确;注重人物性格的多变与京剧脸谱艺术“寓褒贬、别善恶”不符,A项错误;京剧脸谱艺术并未折射社会伦理“秩序”,C项错误;京剧脸谱艺术的出现不能说明戏剧艺术的“成熟”,D项错误。

8.C

【解析】19世纪末,特别是甲午战争以后,中国民族危机空前加深,促进民族意识觉醒,救亡图存成为社会主题,物竞天择、适者生存的进化论适应了知识分子要求变革图强的思想,故C正确;A不是材料的主旨;材料无法体现全盘西化的倾向和托古改制,排除BD。

9.C

根据词中的“画屏”“好梦”“人前深意难轻诉”可知,这首词描述的是唯美婉约之情,C正确;雄奇豪放在词中并未体现,排除A;市井生活重在写实,词中未体现,排除B;忧患意识在词中未体现,排除D。

10.A

明清瓷器绘画中出现了大量与儒家所倡导的忠、孝、节、义有关的题材,这与理学的影响有关,反映出主流价值观念对社会生活的影响,故A正确;材料所涉及的瓷器绘画中的内容并不一定是政府的行为,因此无法体现封建政府极力宣扬传统正统观念,排除B项;材料没有涉及到经济价值,排除C项;材料强调的是理学的影响,而不是手工艺品作为传播媒介的作用,排除D项。

11.B

试题分析:本题考查明清时期的进步思想。反对暴君和颂扬明君是传统“民本”思想的表现,故A项错误;“新民本”思想是一种民为主、君为客的思想观念,故B项正确;明末清初中国还没有产生资产阶级,故C项错误;“新民本”思想受西方启蒙思想的影响较深不符合史实,故D项错误。

12.B

【解析】

【详解】

据材料“君民不隔不如夷”之说,是要求统治者和人民不能隔绝,要有沟通和互动; “他提出的制儒官、复乡职、公选举以及复陈诗等论,都立足于通上下之情起见”,即实行民主政治;据上分析,此论点一定程度上突破了“中体西用”的范畴,B正确;据所学可知“1861年冯桂芬在《校那庐抗议》中提出”信息可知,此时洋务运动处于兴起之时,材料更强调的是“西方的公举和公论”,即兴民权,因此A理解片面;材料强调的冯桂芬“之说”,据所学可知没有形成系统的理论,故C错误;据材料提出“君民不隔不如夷”之说、立足于“通上下之情起见”等信息,不能判断其明确提出学习西方的民主政治,D错误。

二、材料题

13.(1)政治思想:主张维护现有统治秩序;主张上下有序,维护等级制度;统治者要以德治民,爱惜民力,要取信于民;实行贤者治国。(2分一点,共6分)

原因:春秋晚期社会动荡,诸侯争霸,缺乏实施的社会环境;各国重视优先发展经济、增强军事实力;孔子是一个理想主义者,倡导仁和礼,主张为政以德,思想保守,与时代发展潮流不符。(2分一点,共4分)

(2)原因:宋代重文,思想较为自由,统治者支持儒学发展;商品经济发展,印刷事业进步,教育发展;地方士绅阶层扩大,传播理学;宋代理学家们发展了儒学,将儒学哲学化、思辨化和世俗化。(2分一点,共8分)

(3)表现:儒学、理学的伦理等级秩序、道德规范及相应的思想观念深入到民间生活的方方面面。(4分)

影响:扩大和深化了儒家思想对社会的影响,一定程度上改变了民间社会的思想和行为方式(3分)

14.要求:采用分项与分层评分相结合。(12分)

所拟观点符合材料指向,明确、合理。

能够围绕观点引用至少2项史实,史实阐述分析准确、充分。

认识有所升华。

观点示例:传统是促进现代性发展的重要因素;社会的现代化发展推动传统不断更新;扬弃旧传统,创造新传统;坚持文化自信,继承弘扬中华优秀传统文化等。

观点:传统是促进现代性发展的重要因素

阐述:19世纪末,中国民族危机深重,康有为将西学与中国传统儒家思想相结合,托古改制,宣扬维新变法,促进了近代中国的思想解放,推动了维新变法运动的开展。

20世纪初,孙中山在民主革命实践基础上,将西方思想与中国传统大同思想相结合,创立三民主义,推动了资产阶级民主革命的发展。

1915年,新文化运动倡导者们,为了清除人们头脑中的封建纲常伦理,主张打倒以儒家为代表的传统文化,全面学习西方。虽然解放了思想,但否定传统也导致了很多消极影响。

改革开放时期,中国社会主义现代化建设迅速发展。与此同时,国家大力提倡传统文化,增设传统节假日,适应了民众的休闲需要,也培养了民众的民族意识。

小结:在向现代发展的过程中,我们应该继承传统,对传统进行改造创新,这样才能更有利于现代化建设。

15.(1)影响:为古代科技提供了养分;促进了科学体系的形成和技术成就的出现;使古代科技长期居世界前列。(每点2分,共4分)

(2)特点:中国古代科技自成体系;以应用技术为主;长期居于世界领先地位;独立性、保守性和排外性强。(每点2分,共6分)

原因:地理环境的因素;农耕文明高度发达;国家统一,社会稳定;自身社会发展的需要;等等。(一点2分,两点4分,三点5分)

第I卷(选择题)

一、单选题

1.战国时期兴起的“黄老之学”积极倡导法治,采用道家哲理为理论基础,吸收儒家注重道德教化的特点和阴阳刑德之说,提出了礼法互补或法教统一的治国理论模式。据此可知“黄老之学”

A.结東了百家争鸣局面 B.迅速成为官方哲学

C.有利于新儒学的产生 D.是诸子的集大成者

2.汉代画像砖记录了发生在汉代的一些社会现象。观察以下汉代画像砖,据此可得出的结论是

①长袖乐舞图 ②董永事父图 ③讲经图

A.汉代统治者生活比较奢侈 B.汉代统治者提倡孝治天下

C.儒家思想重视文化的传承 D.儒家思想对社会影响较大

3.如表为唐宋两朝节妇烈女对照表,由此可知

——段塔丽《唐代妇女地位研究》

A.隋唐时期儒家伦理不受重视 B.隋唐时期女性社会地位较高

C.儒家思想深刻影响社会生活 D.政府政策影响女子婚姻观念

4.王阳明认为:“圣人”之所以能成为“圣人”,没有恶的一闪念,是由于他去掉了“私欲”,存了“天理”,故其“心与天地一体”,“与天地同流”。这一主张说明

A.阳明心学与程朱理学完全一致

B.“存天理,灭人欲"为程朱理学特色

C.儒家各个学派信奉“天理至上”

D.阳明心学属于宋明理学的重要分支

5.李贽在文学上提出“童心说”,即真心,指真实的思想感情。这主要说明他( )

A.反对天理与人欲的对立,追求个性解放 B.反对孔孟权威

C.提倡男女平等 D.否定三纲五常

6.晚清思想家最初用理想化的”三代"(夏商周)作为文明准则来认识和评价西方社会;甲午战争后,他们吸收西方制度及学术的某些内容,将“三代”的内涵无限扩张及西化,最终与“西方”合流。“泰西”逐渐“三代”化并作为一个社会理想典范出现。这一变化

A.与近代社会的变革交相呼应 B.终结了恪守祖训的陈旧观念

C.表明托古改制符合近代国情 D.意味着中西文化实现了调和

7.京剧脸谱是根据某种性格、性情或某种特殊类型的人物而采用某些色彩的,具有“寓褒贬、别善恶”的艺术功能。如红色脸谱表示忠诚耿直、热情吉祥;黑色脸谱表示豪爽粗暴、刚正不阿。由此可知,京剧脸谱艺术

A.注重人物性格的多变 B.具有社会教化的功能

C.折射了社会伦理秩序 D.表明了戏剧艺术成熟

8.19世纪末,许多知识分子对讲究温文尔雅的传统礼仪观念提出了质疑,而对进化论赞赏有加。如严复曾强调“中国之人好古而忽今,西之人力今以胜古”。这些言行

A.旨在重建中国的文化体系

B.带有明显全盘西化的倾向

C.符合救亡图存的时代需要

D.为托古改制作了舆论准备

9.“记得画屏初会遇。好梦惊回,望断高唐路。燕子双飞来又去。纱窗几度春光暮。那日绣帘相见处。低眼佯行,笑整香云缕。敛尽春山羞不语。人前深意难轻诉。”苏轼的这首词

A.展现雄奇豪放风格 B.关注市井生活趣味

C.写出唯美婉约之情 D.体现深沉忧患意识

10.明清瓷器绘画中,常见的有“三纲五常图”、二十四孝图,以及岳母刺字、苏武牧羊、尉迟恭救主、千里走单骑、单刀赴会、精卫填海等源于文学作品的题材。据此可知

A.主流价值观念深入影响社会生活 B.封建政府极力宣扬传统正统观念

C.传统文化的经济价值被发掘利用 D.手工业品成为文学艺术传播媒介

11.明末清初的“新民本”思想是传统的民本政治和近代民主政治之间的一种过渡形态,它来源于远古的原始民主制和君主制时期的民本思想,在面临明代灭亡和资本主义萌芽时,形成了某种趋向近代民主的政治理念。下列关于“新民本”思想阐述正确的是

A.主要内容表现为反对暴君和颂扬明君来约束君主的不良行为

B.超越了尊君重民式的旧民本,发展为民主君客式的新民本

C.“民”具有新的内涵,主要包括城市工商业者、市民、新兴资产阶级等

D.其思想与西方君主直宪制有相似性,受西方启蒙思想的影响较深

12.1861年冯桂芬在《校那庐抗议》中提出“君民不隔不如夷”之说,他提出的制儒官、复乡职、公选举以及复陈诗等论,都立足于“通上下之情起见”,体现了西方的公举和公论的某些色彩。该主张

A.属于资产阶级早期维新思想

B.一定程度上突破了体用的落篱

C.为戊戌变法提供了理论基础

D.明确提出学习西方的民主政治

第II卷(非选择题)

二、材料分析题

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 孔子的学说从根本上说是保守的。他不打算损害现存的社会秩序和社会关系,主张“君君、臣臣、父父、子子”。不过,他坚持统治者拥有统治权力的同时,还坚持统治者应在合理的道德原则基础上进行统治。他和柏拉图一样,要国王做贤者,认为如果他们具有一个绅士的五条美德——诚实、正直、忠诚、恩惠和仁爱(也就是通人情),他们就能成为贤者……孔子的学说在他生前并没有被普遍接受,更不用说贯彻了。但是,它们最终还是流行开来,并成为国家的正统信条。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 到了宋代,由于知识传播的成本大幅下降,士绅的规模日渐扩大……士绅阶层是平民社会当中连接国家与个人的中介,将一君万民的社会结构联系为一个有机的整体。三纲八条目则进一步内化于一般士绅的心性当中,日常的洒扫应对亦可体会天地之理,修身齐家亦有治国平天下之功,理学的精神也因此自觉深入到民间基层。

——摘编自百度百科

材料三 明清时期以“礼不下庶人”为特征的儒家伦理的民间化,是以统治者为主导,士人为主体,通过政令与教化手段,向下层社会普通民众推广实施的。原本仅适用于贵族、上层士人的儒家伦理和相应的思想观念深入到民间社会,将包括士、农、工、商在内的普通民众的日常生活纳入到儒家伦理道德规范内,使之生活方式和行为习惯日益伦理化。原本限于少数学术精英进行研究的儒学、理学的高深的理论也普及到普通民众。儒学、理学的思想观念与普通民众的思想观念、心理诉求不断冲突、融合。

——摘编自聂春艳《论儒学、理学的世俗化、实用化与明清小说》

(1)根据材料一,归纳孔子的政治思想,并结合所学知识分析“孔子的学说在他生前并没有被普遍接受”的原因。(10分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明在宋代“理学的精神自觉也因此深入到民间基层”的原因。(8分)

(3)根据材料三并结合所学知识,分析明清时期儒学与理学世俗化与实用化的表现及影响。(5分)

14.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 作为本体论意义上的“传统”,可以简要地概括为“世代相传的文化”。传统之“统”体现着古往今来人类文化的根脉与连续性,同时又在“传”中必然地历经各种变迁与考验,并与不断成长的现代性在相互借鉴中表现自身和熔铸新生。

现代性就是社会不断从传统走向现代的变迁过程,在这个过程中,会不断产生自己相应的新传统。“传统”相对于“现代”才体现出自身作为传统的意义,“现代”是因为有相应的“传统”才显示出自身作为现代的蕴含。

——摘编自郑杭生《论“传统”的现代性变迁》

结合材料,围绕“传统与现代”提出一个具体观点,并运用相关历史史实进行简要阐述。(要求:明确写出观点,阐述须史论结合。)

15.阅读材料,完成下列要求。

材料一 从先秦诸子《论语》《中庸》的学、问、思、辨、形,《大学》的格物致知,《孟子》的民本和求故,《老子》的道法自然,到明清的实学,中国的儒学及传统文化的世界观和方法论给中国古代科技提供了丰富的养分,促进了农、医、天、算四大传统科学体系的形成和以“四大发明”为标志的技术成就的产生,使中国古代科技在数千年的农业文明中居于世界前列。

——摘编自王渝生《中国古代科技与传统文化》

材料二 中国文明发源于大河流域,地形上又多是平原和丘陵,我们的祖先就繁衍生息在这样一个特定的地理环境之中。农业生产和各种手工业生产为主要的生产活动形式,在与世界其他国家和地区缺少交流的情况下,中国各学科独自发展,自成体系,形成了别具一格的科技体系,例如医学,特别是中医理论……(到了明清时期)如果外来的东西不会影响到这个体系本身,就可以顺利地被接受并融化在这个体系之中。例如原产美洲的花生、玉米、烟叶、番薯等农作物传入中国后迅速得到种植和推广就是其中一个例子。但其他与原体系不同的科技就难以吸收了。例如,明清之际传入中国的西方科技知识,就没有被中国科技体系所吸收。原体系的保守性与排外性显然成为其吸收新知识的一种障碍,从而导致中国科技在明清时期落后于西方。

——摘编自谭周桂《浅谈中国古代科技发展的特点》

(1)根据材料一,概括中国传统文化对古代科技的影响。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国古代科技发展的特点及成因。(11分)

一、选择题

参考答案

1.C

根据材料可知,黄老之学吸收了法家、道家、儒家和阴阳五行家的思想,提出了礼法互补或法教统一的治国理论模式,这种思想的融合以及其思想理论框架有助于新儒学的产生,C正确;秦始皇焚书坑儒结束了百家争鸣局面,排除A;黄老之学在西汉初年是官方哲学,排除B;题干强调的是黄老之学的形成以及理论结构,而非其地位,排除D。

2.D

长袖乐舞图体现了儒家的“礼乐”思想;董永事父图描写了董永载父田间耕作的情景,赞扬了董永对父亲的孝行,体现的是对儒家孝道思想的践行;讲经图体现了对儒家经典的学习。故选D;材料无法体现汉代统治者的信息,排除AB;材料反映了儒家思想的社会影响,无法体现儒家思想是否重视文化的传承,排除C。

3.C

由表格信息可知,两宋时期节妇烈女数量远高于隋唐,这是因为两宋时期理学的形成,伦理钢常得到强化,影响女子的婚姻观,故C项正确;隋唐时期,节妇烈女数量较少,这与唐朝社会经济发展、社会风气开放、关陇贵族受伦理纲常熏陶尚浅等因素有关,并非儒家伦理不受重视,故A项错误;材料反映唐朝时期节妇烈女数量较少,无法反映女性社会地位高低,故B项错误;两宋时期,节妇烈女数量增多与理学的发展传播有关,与政府政策关系不大,故D项错误。

4.D

阳明心学的“致良知”,也是追求“存天理,灭人欲”的境界,与程朱理学是殊途同归,均为宋明理学的重要组成部分,故选D项;阳明心学与程朱理学存在不同之处,排除A项;B项与材料内容无关,排除;材料仅反映了心学的主张,“各个学派”的说法过于夸张,排除C项。故选D。

5.A

【解析】李贽反对天理与人欲的对立,追求个性解放,因此提出“童心说”,A正确;B、C和D不符合题意,排除。

6.A

材料中主要讲的是对西方文明的认识变化,这是中国近代社会巨变带来的,同时对西方文明认识的变化,也影响了近代中国人对西方的学习,故A项正确;B项中“终结”的表述过于绝对且不符合史实,排除;材料说明中国人的思想正在解放,C项说法错误且不符合近代中国史实,排除;D项说法不符合史实,错误。

7.B

京剧艺术用特定的颜色(红、黑、白等)勾勒出色彩纷呈的脸谱,展示人物的性格、性情或类型,区分人物“善恶”, 达到“褒贬”人物(言行)的功能,说明京剧脸谱艺术具有社会教化的功能,B项正确;注重人物性格的多变与京剧脸谱艺术“寓褒贬、别善恶”不符,A项错误;京剧脸谱艺术并未折射社会伦理“秩序”,C项错误;京剧脸谱艺术的出现不能说明戏剧艺术的“成熟”,D项错误。

8.C

【解析】19世纪末,特别是甲午战争以后,中国民族危机空前加深,促进民族意识觉醒,救亡图存成为社会主题,物竞天择、适者生存的进化论适应了知识分子要求变革图强的思想,故C正确;A不是材料的主旨;材料无法体现全盘西化的倾向和托古改制,排除BD。

9.C

根据词中的“画屏”“好梦”“人前深意难轻诉”可知,这首词描述的是唯美婉约之情,C正确;雄奇豪放在词中并未体现,排除A;市井生活重在写实,词中未体现,排除B;忧患意识在词中未体现,排除D。

10.A

明清瓷器绘画中出现了大量与儒家所倡导的忠、孝、节、义有关的题材,这与理学的影响有关,反映出主流价值观念对社会生活的影响,故A正确;材料所涉及的瓷器绘画中的内容并不一定是政府的行为,因此无法体现封建政府极力宣扬传统正统观念,排除B项;材料没有涉及到经济价值,排除C项;材料强调的是理学的影响,而不是手工艺品作为传播媒介的作用,排除D项。

11.B

试题分析:本题考查明清时期的进步思想。反对暴君和颂扬明君是传统“民本”思想的表现,故A项错误;“新民本”思想是一种民为主、君为客的思想观念,故B项正确;明末清初中国还没有产生资产阶级,故C项错误;“新民本”思想受西方启蒙思想的影响较深不符合史实,故D项错误。

12.B

【解析】

【详解】

据材料“君民不隔不如夷”之说,是要求统治者和人民不能隔绝,要有沟通和互动; “他提出的制儒官、复乡职、公选举以及复陈诗等论,都立足于通上下之情起见”,即实行民主政治;据上分析,此论点一定程度上突破了“中体西用”的范畴,B正确;据所学可知“1861年冯桂芬在《校那庐抗议》中提出”信息可知,此时洋务运动处于兴起之时,材料更强调的是“西方的公举和公论”,即兴民权,因此A理解片面;材料强调的冯桂芬“之说”,据所学可知没有形成系统的理论,故C错误;据材料提出“君民不隔不如夷”之说、立足于“通上下之情起见”等信息,不能判断其明确提出学习西方的民主政治,D错误。

二、材料题

13.(1)政治思想:主张维护现有统治秩序;主张上下有序,维护等级制度;统治者要以德治民,爱惜民力,要取信于民;实行贤者治国。(2分一点,共6分)

原因:春秋晚期社会动荡,诸侯争霸,缺乏实施的社会环境;各国重视优先发展经济、增强军事实力;孔子是一个理想主义者,倡导仁和礼,主张为政以德,思想保守,与时代发展潮流不符。(2分一点,共4分)

(2)原因:宋代重文,思想较为自由,统治者支持儒学发展;商品经济发展,印刷事业进步,教育发展;地方士绅阶层扩大,传播理学;宋代理学家们发展了儒学,将儒学哲学化、思辨化和世俗化。(2分一点,共8分)

(3)表现:儒学、理学的伦理等级秩序、道德规范及相应的思想观念深入到民间生活的方方面面。(4分)

影响:扩大和深化了儒家思想对社会的影响,一定程度上改变了民间社会的思想和行为方式(3分)

14.要求:采用分项与分层评分相结合。(12分)

所拟观点符合材料指向,明确、合理。

能够围绕观点引用至少2项史实,史实阐述分析准确、充分。

认识有所升华。

观点示例:传统是促进现代性发展的重要因素;社会的现代化发展推动传统不断更新;扬弃旧传统,创造新传统;坚持文化自信,继承弘扬中华优秀传统文化等。

观点:传统是促进现代性发展的重要因素

阐述:19世纪末,中国民族危机深重,康有为将西学与中国传统儒家思想相结合,托古改制,宣扬维新变法,促进了近代中国的思想解放,推动了维新变法运动的开展。

20世纪初,孙中山在民主革命实践基础上,将西方思想与中国传统大同思想相结合,创立三民主义,推动了资产阶级民主革命的发展。

1915年,新文化运动倡导者们,为了清除人们头脑中的封建纲常伦理,主张打倒以儒家为代表的传统文化,全面学习西方。虽然解放了思想,但否定传统也导致了很多消极影响。

改革开放时期,中国社会主义现代化建设迅速发展。与此同时,国家大力提倡传统文化,增设传统节假日,适应了民众的休闲需要,也培养了民众的民族意识。

小结:在向现代发展的过程中,我们应该继承传统,对传统进行改造创新,这样才能更有利于现代化建设。

15.(1)影响:为古代科技提供了养分;促进了科学体系的形成和技术成就的出现;使古代科技长期居世界前列。(每点2分,共4分)

(2)特点:中国古代科技自成体系;以应用技术为主;长期居于世界领先地位;独立性、保守性和排外性强。(每点2分,共6分)

原因:地理环境的因素;农耕文明高度发达;国家统一,社会稳定;自身社会发展的需要;等等。(一点2分,两点4分,三点5分)

同课章节目录