第10课 古代的村落、集镇和城市课件(41张PPT)

文档属性

| 名称 | 第10课 古代的村落、集镇和城市课件(41张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-12-14 18:04:13 | ||

图片预览

文档简介

新课导入

一去二三里,烟村四五家。亭台六七座,八九十枝花。

春雨如酥润江南,桐油纸伞撑玉兰;小桥流水石皮弄,粉墙黛瓦乌篷船。

东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华,烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。

这三段诗,分别描绘了人类的三种居住形式,请指出来。

第10课 古代的村落、集镇和城市

【课程标准】

①了解人类居住条件的变迁及各地民居的差异及其特征;

②了解古代的村落、集镇、和城市形成的原因及影响。

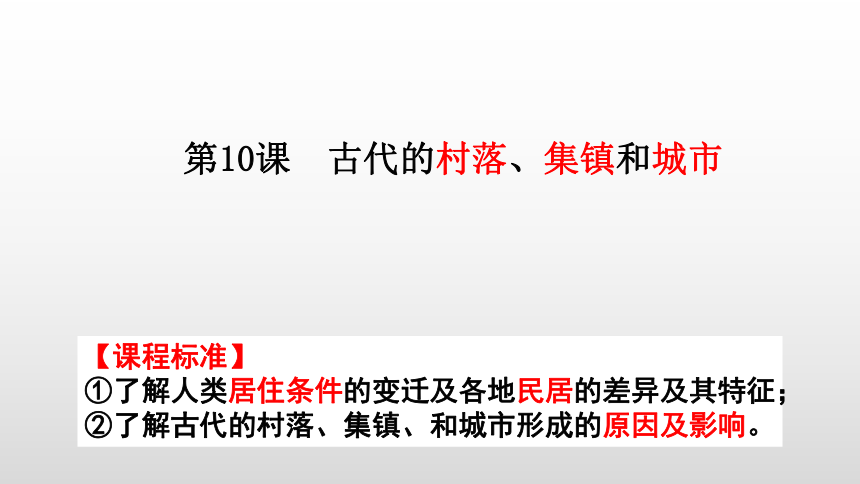

(1) 早期先民居住形式的变革:

穴居

巢居

半穴居

筑屋定居

原因:生产力的发展

(2)促使这种变化的出现的主要因素是什么?

农业产生要求定居生活,便出现了房屋的建造,他们把房屋建在一起,在外面挖壕沟,建围墙,最早的村落就这样出现了。

何谓“村落”?它产生的前提?最早的村落出现在哪里?

村落有哪些社会功能?

对人类产生了怎样的影响?

请看下列图片

主题一、村落的产生

村落的产生

村落:农业出现以后人们筑屋定居,形成具有相当数量和

规模的居民聚居点。

半坡村落遗址

上古穴居而野处,后世圣人易之以宫室(房屋),上栋下宇,以待风雨。 ——《易·系辞下 》

古之民未知为宫室时,就陵阜而居,穴而处,下润湿伤民,古圣王作为宫室。 ——《墨子· 辞过》

随着生产力的发展和人们生活要求的提高,人类逐渐转向饲养家畜、栽培作物、生活安定的定居生活。居住条件也有很大进步,建立了永久性和半永久性的房屋,村落的条件和固定性增高。?

----彭尾才《村落的形成与发展变化》

古时徽州景色秀美、地形闭塞 ,是历史上因战乱等原因中原人口三次南迁的重要迁徙地。南迁人口不乏世家大族 ,他们聚族而居、举族迁居在徽州境内形成众多的古村落。

--陆林等《徽州古村落的演化过程及其机理》

许多的古村落其创始人往往不满于现实政治的黑暗,因此希望寄情山水,避居于偏远,在青山绿水中求得一份心灵的安宁与超脱。

---《正在消失的中国古文明:古村落》

1、古代村落产生的条件(以中国为例)

移民而成

生产发展

政治因素

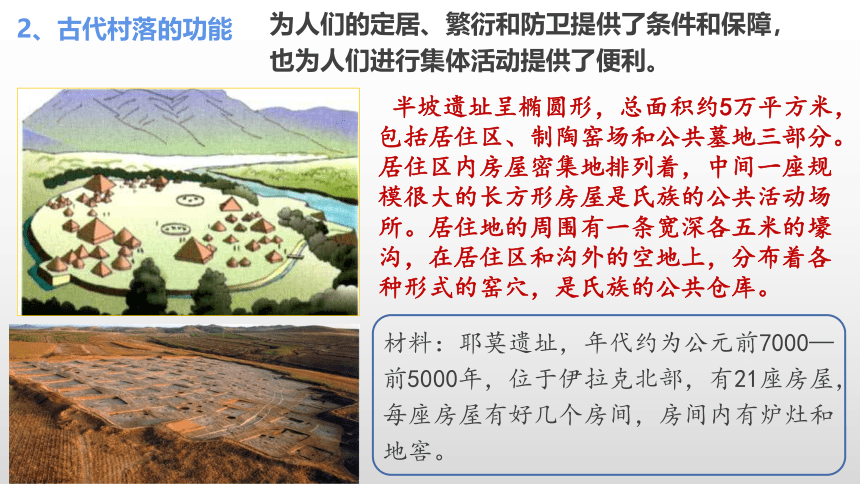

半坡遗址呈椭圆形,总面积约5万平方米,包括居住区、制陶窑场和公共墓地三部分。居住区内房屋密集地排列着,中间一座规模很大的长方形房屋是氏族的公共活动场所。居住地的周围有一条宽深各五米的壕沟,在居住区和沟外的空地上,分布着各种形式的窑穴,是氏族的公共仓库。

2、古代村落的功能

材料:耶莫遗址,年代约为公元前7000—前5000年,位于伊拉克北部,有21座房屋,每座房屋有好几个房间,房间内有炉灶和地窖。

为人们的定居、繁衍和防卫提供了条件和保障,

也为人们进行集体活动提供了便利。

3、古代村落的特点

“城乡皆聚族而居,近来生齿愈繁,大族人丁至有万余,其次不下数千最少三二百人,男妇大约相等。” -----嘉庆《宁国府志》卷九《风俗》

闽北城村的“井”字格局 、浙江芙蓉村的“七星八斗”格局、粤北客家“八卦围”格局 、福建田螺坑土楼群格局、福建侨乡塔下村格局 …… ---《正在消失的中国古文明:古村落》

聚族而居

形态各异

北方黄土窑洞的一个重要特点是实现了人与自然的和谐,构成一幅幅人与天地同、与自然和谐的壮美画卷 ---《正在消失的中国古文明:古村落》

天人合一

中国古村落通常将田园山水与耕读生活相结合,东晋名士陶渊明所描绘的“世外桃源”之境,向往的也是一种悠然而居的代表士大夫心境的田园耕读生活---《正在消失的中国古文明:古村落》

耕读结合

村落选择山区和丘陵地带,大多依山傍水,方便生活。如陆游《西村诗云:“数家邻水自成村”。 ---雷家宏《中国古代的乡里生活》

依山傍水

4、古代村落对人类的影响

大村住一族,同姓数千百家。小村住一族,同姓数十家及百余家不等。

----张集馨《道咸宦海见闻录》第266页

人是社会性的人,生存环境(村落)影响人的生理心理,对人的生产活动作用明显。

人类生存发展过程中,村落作为较原始的群居方式,有巨大的影响力。一方面,它促成文明集团化,进而为统一的文明树立榜样。

依存于土地的农耕生活,决定了村民们开展社会活动需在一日往返距离之内——集市、婚姻、祭祀、庙会乃至乡里村社组织,都在“十里八村”这一范围。 ----韩茂莉:《中国的十里八村是怎样形成的?》

认知空间狭窄

使人们进一步摆脱了对自然的依赖;提高了生活质量;有利于农业生产的发展;促进文明的发展;承担一定的社会管理和教化功能。

文明发展

人的素质影响生产活动

凝聚宗族

生产力的发展使手工业从农业中分离出来......出现了直接以交换为目的的商品生产,便于手工业品与农产品交换的农村聚落逐步发展成为了集市......

生产力的进一步发展使商业成为与手工业和农业并列的独立经济部门,适应手工业生产相对集中的需要和商人务商的便利,集市就演化成农民、手工业者和商人共同定居的具有多种功能的集镇。

——张虎林《农村经济学》

集镇

生产力的发展导致集镇逐渐形成

聚落

集市

主题二 集镇的出现

古代集镇是如何形成的

影响古代集镇形成的因素有哪些?

古代集镇有哪些类型?有何作用?

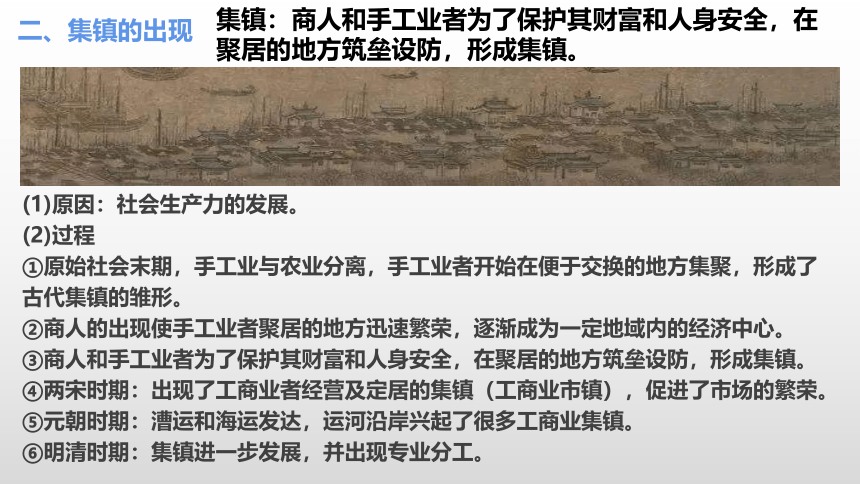

二、集镇的出现

(1)原因:社会生产力的发展。

(2)过程

①原始社会末期,手工业与农业分离,手工业者开始在便于交换的地方集聚,形成了古代集镇的雏形。

②商人的出现使手工业者聚居的地方迅速繁荣,逐渐成为一定地域内的经济中心。

③商人和手工业者为了保护其财富和人身安全,在聚居的地方筑垒设防,形成集镇。

④两宋时期:出现了工商业者经营及定居的集镇(工商业市镇),促进了市场的繁荣。

⑤元朝时期:漕运和海运发达,运河沿岸兴起了很多工商业集镇。

⑥明清时期:集镇进一步发展,并出现专业分工。

集镇:商人和手工业者为了保护其财富和人身安全,在聚居的地方筑垒设防,形成集镇。

原始社会

北魏

两宋

元朝

明清

中国古代集镇发展概况

集镇雏形

军镇

工商业集镇兴起

行政集镇

工商业集镇发展

出现专业分工

史书中汉口之地的记载,最早见于《左传》,时称夏汭。汉魏六朝至唐宋时称夏口,或称沔口,主要为军事重镇,梁武帝筑汉口城,始有汉口之称。

——摘自《清代盐商笔下的汉口镇》

明朝嘉靖年间(1522年-1566年),汉阳县开始设置汉口巡检司管理这个新兴市镇。嘉靖四年(1525年),根据丈量结果,镇上建有房屋1281间。嘉靖二十四年,汉口已有居民1395户。

以汉口镇为例概括集镇兴起和发展的因素,分析其与村落的不同。

工商业的发展促使集镇大量出现。

2、中国古代的集镇发展

窑湾古镇位于江苏新沂市,西依大运河,东临骆马湖,三面环水,不论是南方的泊来品,还是北方的物产,均需在窑湾装卸,长此以往,窑湾也就成为大运河重要的水旱码头。......清代《峄县志》记载:“台(儿)庄跨漕渠,当南北孔道,商旅所萃,居民饶给,村镇之大,甲于一邑,国朝高宗(乾隆皇帝)赐为‘天下第一庄’”,呈现出“商贾迤逦,一河渔火,歌声十里,夜不罢市”的繁盛景象。

3、影响古代集镇形成的因素:

商业繁荣,地理位置优越,交通便利

位于山东青岛境内的鳌山卫、灵山卫是明代开始的海防工程,始建于明朝洪武五年,当初是为了抵御倭寇袭扰而修建的沿海军事重镇。按照明太祖朱元璋的设计,“跨府设卫,连县设所”,鳌山卫、灵山卫由当时的莱州府管辖,浮山所、雄崖所属于鳌山卫,灵山卫下辖后所在胶州,前所位于现琅邪镇夏河所,左所在灵山卫城内。

政治、军事因素

4、集镇的类型:

5、集镇的作用:

军事重镇、政治中心;工商市镇(贸易小镇)

沟通城乡(过渡性),有利于城乡经济文化交流;有利于促进农村经济、商品经济发展;推动城市化。

主题三 城市的产生

最早的城市出现在原始社会末期,是社会生产力发展到一定历史阶段的产物,是人类文明进步的结晶。世界上首批城市一般都诞生在那些具有较为有利的灌溉条件,农业生产发达,农产品丰富,交通便利的地区,如两河流域的美索不达米亚平原、尼罗河流域中下游的古埃及、印度河流域的古印度以及黄河流域的中国等地区。

在中国古代,“城”和“市”是一回事吗?

公元前800年,中国古代的城市与希腊古城在布局上有何特点?

古代城市的出现对人类产生了怎样的影响?

古代的村落、集镇、城市三者之间有何联系?

“城,郭也,都邑之地,筑此以资保障也”。

“市,买卖所之也。”“贸、贾,市也”。

中国古代的“城”与“市”是两个不同的概念。到了周代,随着城或市的发展与变化,它们才逐渐含有“城市”的意义。

城市的概念:一定区域内政治权力、军事防御、经济活动、宗教祭祀的中心场所。

1、城市的概念:

“城”与“市”是一回事吗?

①布局:主要分为宫殿区、手工业区和商业区、居民区。

②商朝:城市已初具规模,统治者的宫殿和宗庙位于城市的中心。

③周朝:营建城市形成制度,城邑选址、面积,以及城墙高度、城郭门数、道路宽狭、宫室种类、市场分布都有规定。周朝城邑大致分为三等,天子王城、诸侯都邑、卿大夫的采邑,各有定制。

2、中国古代城市

战国

宋元

明清

隋唐

概括指出古代中国城市的演变趋势(如数量、分布区域、城市功能等)

战国时期主要分布在政治中心

隋唐以后主要分布在交通发达货物集散地

明清涌现出一大批工商业市镇

数量增多;地理位置南移、东移;经济功能增强。

探究:以唐朝长安和北宋东京为例探索城市繁荣原因有哪些?

材料一:国家的统一、南北大运河的开通、两座宏伟京城的修建和国内国际贸易的扩大,均刺激了经济发展。唐朝京城长安发展成世界上最大的城市,有居民百万,吸引着来自亚洲各地的商贾、留学生和朝拜者。

——《剑桥插图中国史》

材料二:唐朝时候长安为西京,洛阳为东京(都)。到北宋时期则以洛阳为西京,以都城汴梁(今开封)为东京。宋周邦彦《汴都赋》中说“舳舻相衔,千里不绝,越舲吴艚,官艘贾舶,闽讴楚语,风帆雨楫,联翩方载,钲鼓镗银。”《东京梦华录》序中说,东京商业“万国咸通,集四海之珍奇,皆归市易”。《续资治通鉴长编》记,北宋东京人口 “比汉、唐京邑民庶,十倍其人矣”。

原因:国家统一、政局稳定;南北大运河的开通;国内国际贸易扩大,商业繁荣;农耕经济发展;重农抑商政策的松动;海外贸易发达等

内容

城市的

功能

内部布局

政府管理

地域分布

由政治军事中心逐步向经济中心发展,经济功能不断增强;

由坊市分开到打破坊市界限和时间限制;

由政府直接控制商业交易到逐渐放宽

城市分布随经济重心转移发生变化

农耕时代的城市发展趋势

思维升华

①代表:古希腊和古罗马的城市。

②表现

古希腊:(特点)城市布局中已反映出行政、防御、宗教和商业的功能

古罗马:(特点)城市的道路系统和供水排水系统,成为后来西方城市建设的标准

欧洲中古时期:出现了一些以手工业者和商人为核心的新型城市和城镇

3、西方古代城市

材料 匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,前朝后市,市朝一夫。 —《周礼·考工记》

周朝建造城市的基本制度、标准(理想化):

城市面积为9平方里,每侧有三门,城市里共有9条南北向干道,9条东西向干道,每条干道路幅宽9轨(一轨为两轮马车轮间距),左面(东侧)为祖先的宗庙,西侧为祭天地的社稷坛,南面皇宫,北面是集市。

特点: 布局工整,中正对称;

结合下面两者材料探究:公元前800年,中国古代的城市与希腊古城在布局上有何特点?各反映了怎样的规划思想?

雅典背山面海,城市布局不规则,无轴线关系。城市的中心是卫城,最早的居民点形成与卫城山脚下。广场是群众集聚的中心,有司法,行政,商业,工业,宗教,文娱交往等社会功能。 ----百度文库《古希腊的城市》

不规则;民主精神

突出王权;体现礼制、等级与尊卑。

古代罗马城

城墙

输水管道

市场

行政机构

城墙

竞技场和剧场

明清北京城

宫城

皇城

衙 署

作坊

作坊

文庙

商场

竞技场

看图学史:明清北京城与古代罗马城在城市布局和功能上有何异同?

相同点:都有城墙,有军事防御功能;都是政治中心;都有手工业和商业职能。

不同:古代中国城市整齐对称,有中轴线,皇权政治在城市中居于核心地位,政治功能更突出。古代罗马没有整体规划,比较随意。工商业和生活、娱乐的功能更突出 。

城里都有什么呢?为什么人们更愿意去城市?——以古罗马城为例

城墙、兵营

更安全的秩序

密集发达的道路

更便利的交通

发达的给排水系统

更舒适的居住环境

市场、神殿、斗兽场等

更多的商机、更多的宗教场所、更多的公共设施......

——古罗马城平面图·百科图册

“城市的空气使人自由。”——西欧中世纪谚语

思考:城市的产生对人类社会发展和人们的生活有哪些影响?

(1)城市的产生与政治密切相关,一般都有城墙,对政治局势的稳定起到了重要作用;

(2)城市的产生,使得人口、手工业生产、商品交换以及财富集中,促进了工商业的发展;

(3)城市的防御性设施、水利工程、道路等设施的修建,有利于人类居住;推动城市化进程;

(4)为人们参与政治、经济、文化、宗教、体育和艺术等群体生活创造了条件,有利于文化思想交汇,有利于推动文明的进步。

洞穴

村落

集镇

城市

从人口、经济、规模、功能等角度谈谈他们的区别

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

洞穴

村落

集镇

城市

经济

人口

规模

功能

采集渔猎

农业

手工业、商业

手工业、商业

少

较少

较多

多

小

较小

较大

大

经济、军事

政治、经济、军事、文化

经济

居住

经济越来越多元

人口越来越众多

规模越来越庞大

功能越来越复杂

从洞穴到城市的演进,本质上是社会生产力发展和社会分工越来越细密的产物;也是人类居住环境不断改善的进程;也是生活方式与价值观念改变的过程,

后三者关系:古代的村落、集镇、城市都是人类的居住地。村落为集镇、城市的发展提供条件;集镇、城市的出现也带动了村落的发展。

主题四、世界各地的民居

了解世界各地民居的差异及特点,并分析产生这种

差异的原因。

在城市化愈演愈烈的今天,就如何保护古村落、

古镇、古城,提出你的合理化建议。言之有理即可。

文明

建筑材料

建筑风格

两河流域

古埃及

古代中国

古希腊、罗马

古印第安

黏土 、芦苇混合制成的砖块

墙壁贴着墙壁;

结构相同,前庭、前室、主室

泥和木材、椰子叶

庭院、院落有柱廊

木、砖

布局讲究对称、主次分明、院落有序

木、石、砖、混凝土

混凝土、拱券、希腊柱式,集体住宅、复合式公寓

野牛皮、木头

圆锥形的帐篷

思考:从各地民居使用的建筑材料看有什么共性?

因地制宜、用最经济的手段去建造最宜居的居所

1、世界各地的民居状况

远古时期

(1)远古:巢居和穴居构成中国民居最早的两大类型。

①巢居:多营建于南方,后世发展为干栏式民居。

②穴居:大多营建于北方,后来逐渐升至地面,形成地上建筑。

河姆渡

此种建筑通风防潮,也防蛇、虫、洪水、等的侵害;具有有效地利用空间、一房多用的效能。

半坡

黄河流域(北方)干旱、风沙大、 气候较寒冷,半地穴式房屋可以抵挡风沙、保暖。

炎热多雨、潮湿

干燥寒冷雨水较少

中国古代的民居——

中国古代的民居——先秦以来

①设计:遵循严格的等级观念和长幼有序的礼仪制度。

②布局:讲求对称,主次分明,院落有序。

③结构:木构抬梁结构。

④民居类型:主要有北方的窑洞、四合院,南方的徽派民居、福建土楼等。

概念阐释:四合院又称四合房,是一种中国传统合院式建筑,其格局为一个院子四面建有房屋,通常由正房、东西厢房和倒座房组成,从四面将庭院合围在中间。四合院是民居当中古代礼制最充分的体现。四合院内外宅的划分体现了儒家思想中尊卑有别的等级观念,四合院的那种“北屋为尊,两厢次之,倒座为宾,杂屋为附”的位置序列安排,完全是父慈子孝、夫唱妇随、事兄以悌、朋友以义的道德伦理观念的现实转化。

窑洞是中国西北黄土高原。广泛分布于山西、陕西、内蒙古、甘肃、宁夏等省区。其特点就是人与自然和睦相处、共生,简单易修、省材省料,坚固耐用,冬暖夏凉。

四合院是中国传统民居,以北京四合院为典型。四合院通常为大家庭所居住,其建筑和格局体现了中国传统的尊卑等级思想以及阴阳五行学说。

傣族干栏式竹楼以竹木为主要建筑材料,主要是两层建筑,下层放养动物和堆放杂物,上层住人。尖顶利于散水。

福建土楼属于集体性建筑。

一个特点是特点造型大,大的土楼可住七八十户人家,四五百人。第二是聚族而居。第三是防御功能。

体现等级观念和长幼有序的礼仪制度;

讲究对称,主次分明,院落有序;

普遍采用木构抬梁结构;

风格多样,地域特色、民族特色明显。

尝试以中国民居为例,分析民居的特点都是由哪些因素决定的?

中国南方潮湿多雨——巢居

中国北方干燥少雨——穴居

1.受自然环境影响

2、影响世界各地民居的因素

中国古建筑木架构示意图

——《中国古代建筑史》

随着经济发展生产力水平的提高,木构架建筑的墙壁逐步以砖代替......从元朝起开始用砖拱建造地面上的房屋......明朝又出现了完全用拱券结构的碉楼和结构用砖拱而外形仿木建筑的无梁殿......

——《中国古代建筑史》

2.受经济发展水平影响

中国古代是受礼法约束的等级森严的社会。......在住的方面,自春秋以来,史籍上就载有等级限制......

房屋面阔九间为皇帝专用,七间为王以上用,五间限贵族、显宦用,小官及庶人只能建三间之屋;在屋顶形式上,庑殿顶为皇宫主殿及佛殿专用,歇山顶在唐代王及贵官、寺观都可用,宋以后只限王及寺观用,公侯贵官下至庶民只能用两坡的悬山或硬山屋顶;作为中国古代木构建筑特点之一的斗拱也只限于皇宫、寺观和王府使用,公侯以下仍不许用;在油漆彩画上,只有皇宫、寺观、贵邸方可用朱,一般官可用土红,庶民只用黑色......

——傅熹年《中国古代建筑十论》

3.受文化习俗影响

习近平:“城镇化是现代化的必由之路”,新型城镇化建设,要“以人的城镇化为核心”。

人民对美好生活的向往,就是我们奋斗的目标!

——《习近平关于社会主义社会建设论述摘编》

古代的村落、集镇和城市

村落产生

集镇出现

居住形式演变

穴居、巣居、半穴居、地面建筑

产生原因

农业的出现

影响

为人类提供了稳定、安全的生活环境;为人们进行集体活动提供了便利。

两宋出现集镇

明清集镇进一步发展,出现专业分工

城市产生

世界各地民居

产生

公元前3500年至前3100年

两河流域苏美尔人

中国古代城市

布局:宫殿区、手工业区、商业区、居民区

特点:有严格制度规定

两河流域:黏土、芦苇制成砖块混合建房

古埃及:木建筑

古罗马:列柱围廊的中庭

古代北美:圆锥形帐篷

课堂小结

归纳:列表比较世界各地民居的差异及特点,并分析产生这种差异的原因。

{08FB837D-C827-4EFA-A057-4D05807E0F7C}?

两河流域

古埃及

古代中国

古希腊罗马

北美

建筑材质

土与植物混合

泥和木材

木材

木石砖、混凝土

木材、动物皮

布局

低于地面、四合院式

注重主次等级、对外封闭、对内开敞院落。

对称、主次分明、院落有序;类型多样

对等级制度的体现相对较少

圆锥形、防寒性较差、便于迁徙

差异原因

自然环境、经济发展水平、文化习俗等。

1.有学者指出:“中国早期北方建筑常采用穴居和半穴居的方式,随着生产力的提高,穴居、半穴居逐渐被地面上的土木建筑所取代。”作者强调影响北方居住形式变迁的主要因素是( )

A.自然环境 B.经济发展

C.建筑材料 D.安全保障

答案B

2.“城市”是由“城”与“市”结合为一的产物。有学者将中国历史上“城”与“市”的关系演变概括为5个阶段:有城无市,城中有市,城区即市区,城在市中和有市无城。下列古代城市,展示了“城区即市区”阶段较早期面貌的是( )

A.秦都咸阳 B.唐都长安 C.宋代东京 D.明代苏州

答案C

3.《周礼·考工记》将城邑分为三级:第一级是“王城”;第二级为“诸侯城”;第三级为“都”,即宗室和卿大夫的采邑。在城隅高度上,规定王宫“门阿之制,以为都城之制。宫隅之制,以为诸侯之城制”。出现这一现象的主要原因是

A.宗法制的实行 B.分封制的实行

C.井田制的实行 D.封建礼制的实行

答案B

4、在宋代,我国城市人口中大多数是贵族、官员、军兵及其家眷、仆从,他们都是“市民”,但却不是工商业者,而同一时期西方的许多城市则是工商业者的聚集地。这反映出宋代( )

A.城市商业化水平较低 B.抑商传统限制了工商业发展

C.城市的政治功能加强 D.新生产关系的萌芽受到阻碍

答案A

6.古罗马修建的科洛西姆竞技场运用希腊古典柱式的实践使他们领悟到层层柱式建筑立面的妙处:建筑经分割而显得秀巧,它可使人在庞大的建筑面前感到亲切而悠然自得。材料中古罗马的建筑( )

A.反映了罗马帝国的广阔和等级森严

B.彰显了古罗马的人文主义精神

C.说明了罗马奴隶制国家的残忍

D.体现了罗马继承希腊遗产的虔诚

答案B

5.平遥古城的建筑布局严格遵循“左祖右社”“左文右武”“文武对应”“上下有序”的礼制程式,这体现的思想是( )

A.道家思想 B.墨家思想

C.法家思想 D.儒家思想

答案D

一去二三里,烟村四五家。亭台六七座,八九十枝花。

春雨如酥润江南,桐油纸伞撑玉兰;小桥流水石皮弄,粉墙黛瓦乌篷船。

东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华,烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。

这三段诗,分别描绘了人类的三种居住形式,请指出来。

第10课 古代的村落、集镇和城市

【课程标准】

①了解人类居住条件的变迁及各地民居的差异及其特征;

②了解古代的村落、集镇、和城市形成的原因及影响。

(1) 早期先民居住形式的变革:

穴居

巢居

半穴居

筑屋定居

原因:生产力的发展

(2)促使这种变化的出现的主要因素是什么?

农业产生要求定居生活,便出现了房屋的建造,他们把房屋建在一起,在外面挖壕沟,建围墙,最早的村落就这样出现了。

何谓“村落”?它产生的前提?最早的村落出现在哪里?

村落有哪些社会功能?

对人类产生了怎样的影响?

请看下列图片

主题一、村落的产生

村落的产生

村落:农业出现以后人们筑屋定居,形成具有相当数量和

规模的居民聚居点。

半坡村落遗址

上古穴居而野处,后世圣人易之以宫室(房屋),上栋下宇,以待风雨。 ——《易·系辞下 》

古之民未知为宫室时,就陵阜而居,穴而处,下润湿伤民,古圣王作为宫室。 ——《墨子· 辞过》

随着生产力的发展和人们生活要求的提高,人类逐渐转向饲养家畜、栽培作物、生活安定的定居生活。居住条件也有很大进步,建立了永久性和半永久性的房屋,村落的条件和固定性增高。?

----彭尾才《村落的形成与发展变化》

古时徽州景色秀美、地形闭塞 ,是历史上因战乱等原因中原人口三次南迁的重要迁徙地。南迁人口不乏世家大族 ,他们聚族而居、举族迁居在徽州境内形成众多的古村落。

--陆林等《徽州古村落的演化过程及其机理》

许多的古村落其创始人往往不满于现实政治的黑暗,因此希望寄情山水,避居于偏远,在青山绿水中求得一份心灵的安宁与超脱。

---《正在消失的中国古文明:古村落》

1、古代村落产生的条件(以中国为例)

移民而成

生产发展

政治因素

半坡遗址呈椭圆形,总面积约5万平方米,包括居住区、制陶窑场和公共墓地三部分。居住区内房屋密集地排列着,中间一座规模很大的长方形房屋是氏族的公共活动场所。居住地的周围有一条宽深各五米的壕沟,在居住区和沟外的空地上,分布着各种形式的窑穴,是氏族的公共仓库。

2、古代村落的功能

材料:耶莫遗址,年代约为公元前7000—前5000年,位于伊拉克北部,有21座房屋,每座房屋有好几个房间,房间内有炉灶和地窖。

为人们的定居、繁衍和防卫提供了条件和保障,

也为人们进行集体活动提供了便利。

3、古代村落的特点

“城乡皆聚族而居,近来生齿愈繁,大族人丁至有万余,其次不下数千最少三二百人,男妇大约相等。” -----嘉庆《宁国府志》卷九《风俗》

闽北城村的“井”字格局 、浙江芙蓉村的“七星八斗”格局、粤北客家“八卦围”格局 、福建田螺坑土楼群格局、福建侨乡塔下村格局 …… ---《正在消失的中国古文明:古村落》

聚族而居

形态各异

北方黄土窑洞的一个重要特点是实现了人与自然的和谐,构成一幅幅人与天地同、与自然和谐的壮美画卷 ---《正在消失的中国古文明:古村落》

天人合一

中国古村落通常将田园山水与耕读生活相结合,东晋名士陶渊明所描绘的“世外桃源”之境,向往的也是一种悠然而居的代表士大夫心境的田园耕读生活---《正在消失的中国古文明:古村落》

耕读结合

村落选择山区和丘陵地带,大多依山傍水,方便生活。如陆游《西村诗云:“数家邻水自成村”。 ---雷家宏《中国古代的乡里生活》

依山傍水

4、古代村落对人类的影响

大村住一族,同姓数千百家。小村住一族,同姓数十家及百余家不等。

----张集馨《道咸宦海见闻录》第266页

人是社会性的人,生存环境(村落)影响人的生理心理,对人的生产活动作用明显。

人类生存发展过程中,村落作为较原始的群居方式,有巨大的影响力。一方面,它促成文明集团化,进而为统一的文明树立榜样。

依存于土地的农耕生活,决定了村民们开展社会活动需在一日往返距离之内——集市、婚姻、祭祀、庙会乃至乡里村社组织,都在“十里八村”这一范围。 ----韩茂莉:《中国的十里八村是怎样形成的?》

认知空间狭窄

使人们进一步摆脱了对自然的依赖;提高了生活质量;有利于农业生产的发展;促进文明的发展;承担一定的社会管理和教化功能。

文明发展

人的素质影响生产活动

凝聚宗族

生产力的发展使手工业从农业中分离出来......出现了直接以交换为目的的商品生产,便于手工业品与农产品交换的农村聚落逐步发展成为了集市......

生产力的进一步发展使商业成为与手工业和农业并列的独立经济部门,适应手工业生产相对集中的需要和商人务商的便利,集市就演化成农民、手工业者和商人共同定居的具有多种功能的集镇。

——张虎林《农村经济学》

集镇

生产力的发展导致集镇逐渐形成

聚落

集市

主题二 集镇的出现

古代集镇是如何形成的

影响古代集镇形成的因素有哪些?

古代集镇有哪些类型?有何作用?

二、集镇的出现

(1)原因:社会生产力的发展。

(2)过程

①原始社会末期,手工业与农业分离,手工业者开始在便于交换的地方集聚,形成了古代集镇的雏形。

②商人的出现使手工业者聚居的地方迅速繁荣,逐渐成为一定地域内的经济中心。

③商人和手工业者为了保护其财富和人身安全,在聚居的地方筑垒设防,形成集镇。

④两宋时期:出现了工商业者经营及定居的集镇(工商业市镇),促进了市场的繁荣。

⑤元朝时期:漕运和海运发达,运河沿岸兴起了很多工商业集镇。

⑥明清时期:集镇进一步发展,并出现专业分工。

集镇:商人和手工业者为了保护其财富和人身安全,在聚居的地方筑垒设防,形成集镇。

原始社会

北魏

两宋

元朝

明清

中国古代集镇发展概况

集镇雏形

军镇

工商业集镇兴起

行政集镇

工商业集镇发展

出现专业分工

史书中汉口之地的记载,最早见于《左传》,时称夏汭。汉魏六朝至唐宋时称夏口,或称沔口,主要为军事重镇,梁武帝筑汉口城,始有汉口之称。

——摘自《清代盐商笔下的汉口镇》

明朝嘉靖年间(1522年-1566年),汉阳县开始设置汉口巡检司管理这个新兴市镇。嘉靖四年(1525年),根据丈量结果,镇上建有房屋1281间。嘉靖二十四年,汉口已有居民1395户。

以汉口镇为例概括集镇兴起和发展的因素,分析其与村落的不同。

工商业的发展促使集镇大量出现。

2、中国古代的集镇发展

窑湾古镇位于江苏新沂市,西依大运河,东临骆马湖,三面环水,不论是南方的泊来品,还是北方的物产,均需在窑湾装卸,长此以往,窑湾也就成为大运河重要的水旱码头。......清代《峄县志》记载:“台(儿)庄跨漕渠,当南北孔道,商旅所萃,居民饶给,村镇之大,甲于一邑,国朝高宗(乾隆皇帝)赐为‘天下第一庄’”,呈现出“商贾迤逦,一河渔火,歌声十里,夜不罢市”的繁盛景象。

3、影响古代集镇形成的因素:

商业繁荣,地理位置优越,交通便利

位于山东青岛境内的鳌山卫、灵山卫是明代开始的海防工程,始建于明朝洪武五年,当初是为了抵御倭寇袭扰而修建的沿海军事重镇。按照明太祖朱元璋的设计,“跨府设卫,连县设所”,鳌山卫、灵山卫由当时的莱州府管辖,浮山所、雄崖所属于鳌山卫,灵山卫下辖后所在胶州,前所位于现琅邪镇夏河所,左所在灵山卫城内。

政治、军事因素

4、集镇的类型:

5、集镇的作用:

军事重镇、政治中心;工商市镇(贸易小镇)

沟通城乡(过渡性),有利于城乡经济文化交流;有利于促进农村经济、商品经济发展;推动城市化。

主题三 城市的产生

最早的城市出现在原始社会末期,是社会生产力发展到一定历史阶段的产物,是人类文明进步的结晶。世界上首批城市一般都诞生在那些具有较为有利的灌溉条件,农业生产发达,农产品丰富,交通便利的地区,如两河流域的美索不达米亚平原、尼罗河流域中下游的古埃及、印度河流域的古印度以及黄河流域的中国等地区。

在中国古代,“城”和“市”是一回事吗?

公元前800年,中国古代的城市与希腊古城在布局上有何特点?

古代城市的出现对人类产生了怎样的影响?

古代的村落、集镇、城市三者之间有何联系?

“城,郭也,都邑之地,筑此以资保障也”。

“市,买卖所之也。”“贸、贾,市也”。

中国古代的“城”与“市”是两个不同的概念。到了周代,随着城或市的发展与变化,它们才逐渐含有“城市”的意义。

城市的概念:一定区域内政治权力、军事防御、经济活动、宗教祭祀的中心场所。

1、城市的概念:

“城”与“市”是一回事吗?

①布局:主要分为宫殿区、手工业区和商业区、居民区。

②商朝:城市已初具规模,统治者的宫殿和宗庙位于城市的中心。

③周朝:营建城市形成制度,城邑选址、面积,以及城墙高度、城郭门数、道路宽狭、宫室种类、市场分布都有规定。周朝城邑大致分为三等,天子王城、诸侯都邑、卿大夫的采邑,各有定制。

2、中国古代城市

战国

宋元

明清

隋唐

概括指出古代中国城市的演变趋势(如数量、分布区域、城市功能等)

战国时期主要分布在政治中心

隋唐以后主要分布在交通发达货物集散地

明清涌现出一大批工商业市镇

数量增多;地理位置南移、东移;经济功能增强。

探究:以唐朝长安和北宋东京为例探索城市繁荣原因有哪些?

材料一:国家的统一、南北大运河的开通、两座宏伟京城的修建和国内国际贸易的扩大,均刺激了经济发展。唐朝京城长安发展成世界上最大的城市,有居民百万,吸引着来自亚洲各地的商贾、留学生和朝拜者。

——《剑桥插图中国史》

材料二:唐朝时候长安为西京,洛阳为东京(都)。到北宋时期则以洛阳为西京,以都城汴梁(今开封)为东京。宋周邦彦《汴都赋》中说“舳舻相衔,千里不绝,越舲吴艚,官艘贾舶,闽讴楚语,风帆雨楫,联翩方载,钲鼓镗银。”《东京梦华录》序中说,东京商业“万国咸通,集四海之珍奇,皆归市易”。《续资治通鉴长编》记,北宋东京人口 “比汉、唐京邑民庶,十倍其人矣”。

原因:国家统一、政局稳定;南北大运河的开通;国内国际贸易扩大,商业繁荣;农耕经济发展;重农抑商政策的松动;海外贸易发达等

内容

城市的

功能

内部布局

政府管理

地域分布

由政治军事中心逐步向经济中心发展,经济功能不断增强;

由坊市分开到打破坊市界限和时间限制;

由政府直接控制商业交易到逐渐放宽

城市分布随经济重心转移发生变化

农耕时代的城市发展趋势

思维升华

①代表:古希腊和古罗马的城市。

②表现

古希腊:(特点)城市布局中已反映出行政、防御、宗教和商业的功能

古罗马:(特点)城市的道路系统和供水排水系统,成为后来西方城市建设的标准

欧洲中古时期:出现了一些以手工业者和商人为核心的新型城市和城镇

3、西方古代城市

材料 匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,前朝后市,市朝一夫。 —《周礼·考工记》

周朝建造城市的基本制度、标准(理想化):

城市面积为9平方里,每侧有三门,城市里共有9条南北向干道,9条东西向干道,每条干道路幅宽9轨(一轨为两轮马车轮间距),左面(东侧)为祖先的宗庙,西侧为祭天地的社稷坛,南面皇宫,北面是集市。

特点: 布局工整,中正对称;

结合下面两者材料探究:公元前800年,中国古代的城市与希腊古城在布局上有何特点?各反映了怎样的规划思想?

雅典背山面海,城市布局不规则,无轴线关系。城市的中心是卫城,最早的居民点形成与卫城山脚下。广场是群众集聚的中心,有司法,行政,商业,工业,宗教,文娱交往等社会功能。 ----百度文库《古希腊的城市》

不规则;民主精神

突出王权;体现礼制、等级与尊卑。

古代罗马城

城墙

输水管道

市场

行政机构

城墙

竞技场和剧场

明清北京城

宫城

皇城

衙 署

作坊

作坊

文庙

商场

竞技场

看图学史:明清北京城与古代罗马城在城市布局和功能上有何异同?

相同点:都有城墙,有军事防御功能;都是政治中心;都有手工业和商业职能。

不同:古代中国城市整齐对称,有中轴线,皇权政治在城市中居于核心地位,政治功能更突出。古代罗马没有整体规划,比较随意。工商业和生活、娱乐的功能更突出 。

城里都有什么呢?为什么人们更愿意去城市?——以古罗马城为例

城墙、兵营

更安全的秩序

密集发达的道路

更便利的交通

发达的给排水系统

更舒适的居住环境

市场、神殿、斗兽场等

更多的商机、更多的宗教场所、更多的公共设施......

——古罗马城平面图·百科图册

“城市的空气使人自由。”——西欧中世纪谚语

思考:城市的产生对人类社会发展和人们的生活有哪些影响?

(1)城市的产生与政治密切相关,一般都有城墙,对政治局势的稳定起到了重要作用;

(2)城市的产生,使得人口、手工业生产、商品交换以及财富集中,促进了工商业的发展;

(3)城市的防御性设施、水利工程、道路等设施的修建,有利于人类居住;推动城市化进程;

(4)为人们参与政治、经济、文化、宗教、体育和艺术等群体生活创造了条件,有利于文化思想交汇,有利于推动文明的进步。

洞穴

村落

集镇

城市

从人口、经济、规模、功能等角度谈谈他们的区别

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

洞穴

村落

集镇

城市

经济

人口

规模

功能

采集渔猎

农业

手工业、商业

手工业、商业

少

较少

较多

多

小

较小

较大

大

经济、军事

政治、经济、军事、文化

经济

居住

经济越来越多元

人口越来越众多

规模越来越庞大

功能越来越复杂

从洞穴到城市的演进,本质上是社会生产力发展和社会分工越来越细密的产物;也是人类居住环境不断改善的进程;也是生活方式与价值观念改变的过程,

后三者关系:古代的村落、集镇、城市都是人类的居住地。村落为集镇、城市的发展提供条件;集镇、城市的出现也带动了村落的发展。

主题四、世界各地的民居

了解世界各地民居的差异及特点,并分析产生这种

差异的原因。

在城市化愈演愈烈的今天,就如何保护古村落、

古镇、古城,提出你的合理化建议。言之有理即可。

文明

建筑材料

建筑风格

两河流域

古埃及

古代中国

古希腊、罗马

古印第安

黏土 、芦苇混合制成的砖块

墙壁贴着墙壁;

结构相同,前庭、前室、主室

泥和木材、椰子叶

庭院、院落有柱廊

木、砖

布局讲究对称、主次分明、院落有序

木、石、砖、混凝土

混凝土、拱券、希腊柱式,集体住宅、复合式公寓

野牛皮、木头

圆锥形的帐篷

思考:从各地民居使用的建筑材料看有什么共性?

因地制宜、用最经济的手段去建造最宜居的居所

1、世界各地的民居状况

远古时期

(1)远古:巢居和穴居构成中国民居最早的两大类型。

①巢居:多营建于南方,后世发展为干栏式民居。

②穴居:大多营建于北方,后来逐渐升至地面,形成地上建筑。

河姆渡

此种建筑通风防潮,也防蛇、虫、洪水、等的侵害;具有有效地利用空间、一房多用的效能。

半坡

黄河流域(北方)干旱、风沙大、 气候较寒冷,半地穴式房屋可以抵挡风沙、保暖。

炎热多雨、潮湿

干燥寒冷雨水较少

中国古代的民居——

中国古代的民居——先秦以来

①设计:遵循严格的等级观念和长幼有序的礼仪制度。

②布局:讲求对称,主次分明,院落有序。

③结构:木构抬梁结构。

④民居类型:主要有北方的窑洞、四合院,南方的徽派民居、福建土楼等。

概念阐释:四合院又称四合房,是一种中国传统合院式建筑,其格局为一个院子四面建有房屋,通常由正房、东西厢房和倒座房组成,从四面将庭院合围在中间。四合院是民居当中古代礼制最充分的体现。四合院内外宅的划分体现了儒家思想中尊卑有别的等级观念,四合院的那种“北屋为尊,两厢次之,倒座为宾,杂屋为附”的位置序列安排,完全是父慈子孝、夫唱妇随、事兄以悌、朋友以义的道德伦理观念的现实转化。

窑洞是中国西北黄土高原。广泛分布于山西、陕西、内蒙古、甘肃、宁夏等省区。其特点就是人与自然和睦相处、共生,简单易修、省材省料,坚固耐用,冬暖夏凉。

四合院是中国传统民居,以北京四合院为典型。四合院通常为大家庭所居住,其建筑和格局体现了中国传统的尊卑等级思想以及阴阳五行学说。

傣族干栏式竹楼以竹木为主要建筑材料,主要是两层建筑,下层放养动物和堆放杂物,上层住人。尖顶利于散水。

福建土楼属于集体性建筑。

一个特点是特点造型大,大的土楼可住七八十户人家,四五百人。第二是聚族而居。第三是防御功能。

体现等级观念和长幼有序的礼仪制度;

讲究对称,主次分明,院落有序;

普遍采用木构抬梁结构;

风格多样,地域特色、民族特色明显。

尝试以中国民居为例,分析民居的特点都是由哪些因素决定的?

中国南方潮湿多雨——巢居

中国北方干燥少雨——穴居

1.受自然环境影响

2、影响世界各地民居的因素

中国古建筑木架构示意图

——《中国古代建筑史》

随着经济发展生产力水平的提高,木构架建筑的墙壁逐步以砖代替......从元朝起开始用砖拱建造地面上的房屋......明朝又出现了完全用拱券结构的碉楼和结构用砖拱而外形仿木建筑的无梁殿......

——《中国古代建筑史》

2.受经济发展水平影响

中国古代是受礼法约束的等级森严的社会。......在住的方面,自春秋以来,史籍上就载有等级限制......

房屋面阔九间为皇帝专用,七间为王以上用,五间限贵族、显宦用,小官及庶人只能建三间之屋;在屋顶形式上,庑殿顶为皇宫主殿及佛殿专用,歇山顶在唐代王及贵官、寺观都可用,宋以后只限王及寺观用,公侯贵官下至庶民只能用两坡的悬山或硬山屋顶;作为中国古代木构建筑特点之一的斗拱也只限于皇宫、寺观和王府使用,公侯以下仍不许用;在油漆彩画上,只有皇宫、寺观、贵邸方可用朱,一般官可用土红,庶民只用黑色......

——傅熹年《中国古代建筑十论》

3.受文化习俗影响

习近平:“城镇化是现代化的必由之路”,新型城镇化建设,要“以人的城镇化为核心”。

人民对美好生活的向往,就是我们奋斗的目标!

——《习近平关于社会主义社会建设论述摘编》

古代的村落、集镇和城市

村落产生

集镇出现

居住形式演变

穴居、巣居、半穴居、地面建筑

产生原因

农业的出现

影响

为人类提供了稳定、安全的生活环境;为人们进行集体活动提供了便利。

两宋出现集镇

明清集镇进一步发展,出现专业分工

城市产生

世界各地民居

产生

公元前3500年至前3100年

两河流域苏美尔人

中国古代城市

布局:宫殿区、手工业区、商业区、居民区

特点:有严格制度规定

两河流域:黏土、芦苇制成砖块混合建房

古埃及:木建筑

古罗马:列柱围廊的中庭

古代北美:圆锥形帐篷

课堂小结

归纳:列表比较世界各地民居的差异及特点,并分析产生这种差异的原因。

{08FB837D-C827-4EFA-A057-4D05807E0F7C}?

两河流域

古埃及

古代中国

古希腊罗马

北美

建筑材质

土与植物混合

泥和木材

木材

木石砖、混凝土

木材、动物皮

布局

低于地面、四合院式

注重主次等级、对外封闭、对内开敞院落。

对称、主次分明、院落有序;类型多样

对等级制度的体现相对较少

圆锥形、防寒性较差、便于迁徙

差异原因

自然环境、经济发展水平、文化习俗等。

1.有学者指出:“中国早期北方建筑常采用穴居和半穴居的方式,随着生产力的提高,穴居、半穴居逐渐被地面上的土木建筑所取代。”作者强调影响北方居住形式变迁的主要因素是( )

A.自然环境 B.经济发展

C.建筑材料 D.安全保障

答案B

2.“城市”是由“城”与“市”结合为一的产物。有学者将中国历史上“城”与“市”的关系演变概括为5个阶段:有城无市,城中有市,城区即市区,城在市中和有市无城。下列古代城市,展示了“城区即市区”阶段较早期面貌的是( )

A.秦都咸阳 B.唐都长安 C.宋代东京 D.明代苏州

答案C

3.《周礼·考工记》将城邑分为三级:第一级是“王城”;第二级为“诸侯城”;第三级为“都”,即宗室和卿大夫的采邑。在城隅高度上,规定王宫“门阿之制,以为都城之制。宫隅之制,以为诸侯之城制”。出现这一现象的主要原因是

A.宗法制的实行 B.分封制的实行

C.井田制的实行 D.封建礼制的实行

答案B

4、在宋代,我国城市人口中大多数是贵族、官员、军兵及其家眷、仆从,他们都是“市民”,但却不是工商业者,而同一时期西方的许多城市则是工商业者的聚集地。这反映出宋代( )

A.城市商业化水平较低 B.抑商传统限制了工商业发展

C.城市的政治功能加强 D.新生产关系的萌芽受到阻碍

答案A

6.古罗马修建的科洛西姆竞技场运用希腊古典柱式的实践使他们领悟到层层柱式建筑立面的妙处:建筑经分割而显得秀巧,它可使人在庞大的建筑面前感到亲切而悠然自得。材料中古罗马的建筑( )

A.反映了罗马帝国的广阔和等级森严

B.彰显了古罗马的人文主义精神

C.说明了罗马奴隶制国家的残忍

D.体现了罗马继承希腊遗产的虔诚

答案B

5.平遥古城的建筑布局严格遵循“左祖右社”“左文右武”“文武对应”“上下有序”的礼制程式,这体现的思想是( )

A.道家思想 B.墨家思想

C.法家思想 D.儒家思想

答案D

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化