8-2《登高》 课件—2020年秋高一语文部编版(2019)必修上册(18张)

文档属性

| 名称 | 8-2《登高》 课件—2020年秋高一语文部编版(2019)必修上册(18张) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-12-14 15:45:07 | ||

图片预览

文档简介

登高

杜甫

视频导入:《庆余年》经典片段

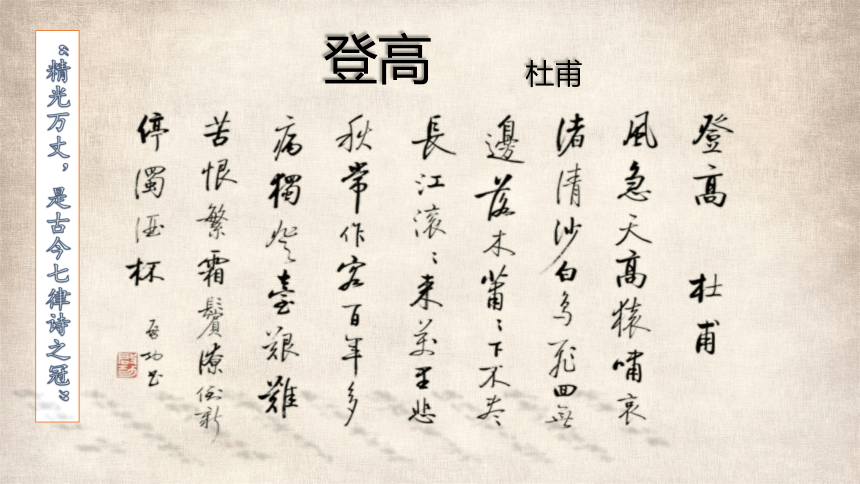

“精光万丈,是古今七律诗之冠”

登高

杜甫

这首诗是杜甫大历二年(767)秋在夔州所作。夔州位于长江之滨、矍塘峡口,以水急、风大、多猿著称。当时,安史之乱已经结束四年了,但地方军阀们又乘隙而起,相互争夺地盘,造成社会动乱,民不聊生。在这种形势下,诗人只得继续“飘泊西南天地间”。再加上好友李白、高适、严武相继辞世——所有这些,像浓云一样压在杜甫心头。这一年的重阳节,56岁的杜甫想约他的一个远亲吴郎来饮酒,不想吴郎因事没有来。杜甫感慨万千,独自登高,写下了这首即景伤怀的七言律诗。

写作背景

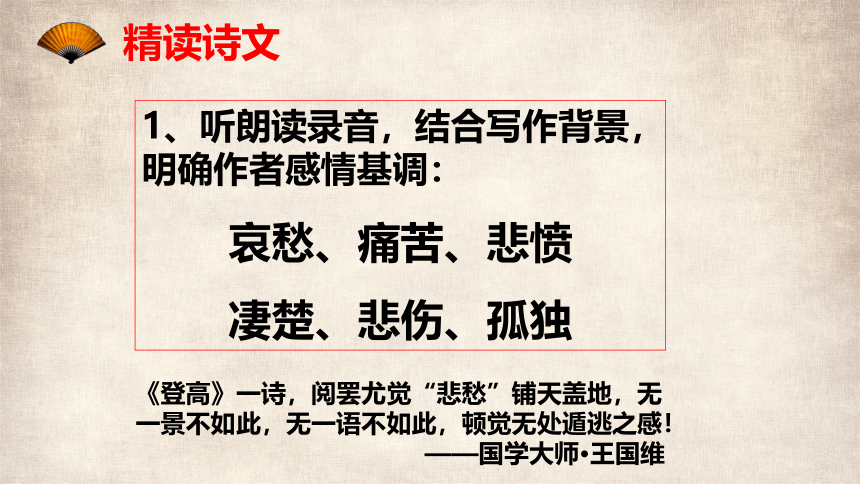

精读诗文

1、听朗读录音,结合写作背景,明确作者感情基调:

哀愁、痛苦、悲愤

凄楚、悲伤、孤独

《登高》一诗,阅罢尤觉“悲愁”铺天盖地,无一景不如此,无一语不如此,顿觉无处遁逃之感!

——国学大师·王国维

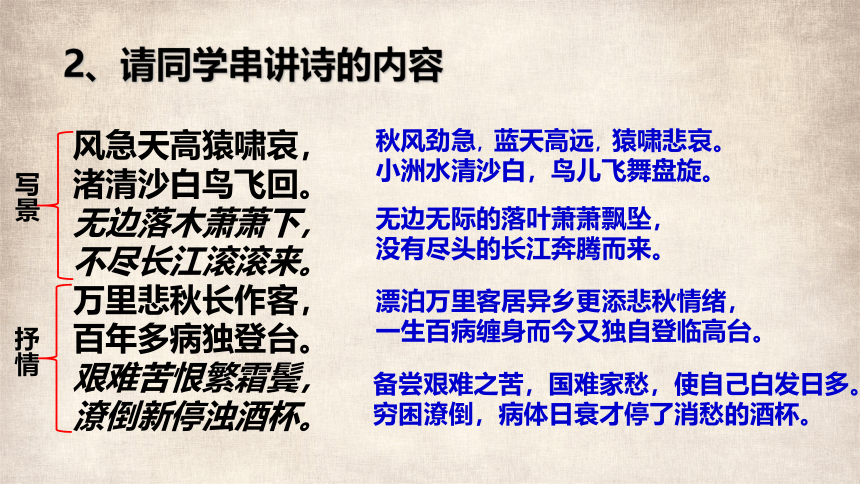

风急天高猿啸哀,

渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,

不尽长江滚滚来。

万里悲秋长作客,

百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,

潦倒新停浊酒杯。

秋风劲急,蓝天高远,猿啸悲哀。小洲水清沙白,鸟儿飞舞盘旋。

无边无际的落叶萧萧飘坠,没有尽头的长江奔腾而来。

漂泊万里客居异乡更添悲秋情绪,一生百病缠身而今又独自登临高台。

备尝艰难之苦,国难家愁,使自己白发日多。穷困潦倒,病体日衰才停了消愁的酒杯。

2、请同学串讲诗的内容

写景

抒情

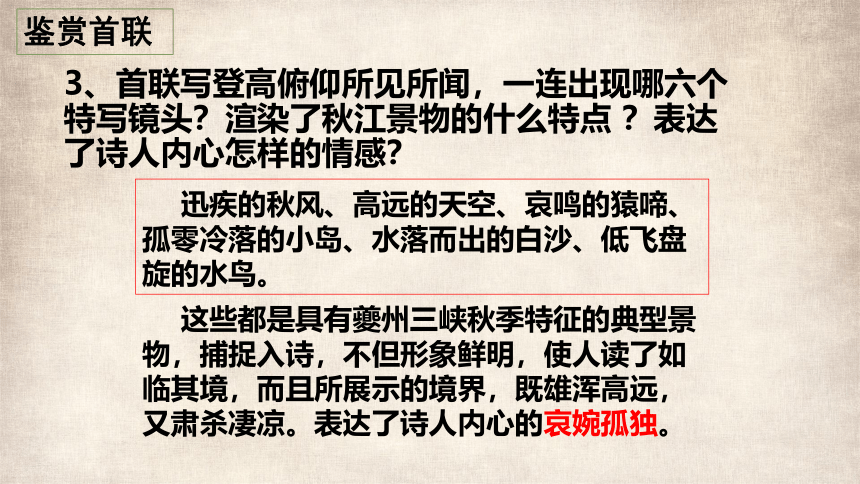

3、首联写登高俯仰所见所闻,一连出现哪六个特写镜头?渲染了秋江景物的什么特点 ?表达了诗人内心怎样的情感?

迅疾的秋风、高远的天空、哀鸣的猿啼、孤零冷落的小岛、水落而出的白沙、低飞盘旋的水鸟。

这些都是具有夔州三峡秋季特征的典型景物,捕捉入诗,不但形象鲜明,使人读了如临其境,而且所展示的境界,既雄浑高远,又肃杀凄凉。表达了诗人内心的哀婉孤独。

鉴赏首联

4、颔联写了几种景物?

两种景物:落木、长江。

“无边落木萧萧下,

不尽长江滚滚来”

鉴赏颔联

从这两句你读出了什么?

“无边”写出落叶之多,“萧萧”写出落叶飘零之感,“不尽”写江水源远流长,“滚滚”写出江水滔滔之势。

“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”

“无边落木萧萧下”:状悲之广(范围上)

“不尽长江滚滚来”:言悲之多(数量上)

作者由这样的眼前之景想到什么?

①想到人生短暂,时间易逝,人生已到垂暮之年,时间如江水一般。

②时间的确易逝,但时间也是永恒的,大自然、人类社会也是一样,不为尧存,不为桀亡,作者看到眼前之景,想到的是宇宙之永恒、之博大,但对于个人而言呢?人生又是如此短暂,又是如此渺小。

所以我们说尽管作者内心是悲凉伤感的,但他想到的场景却是深沉悠远的。

鉴赏颈联

“万里悲秋常作客,百年多病独登台”

5、南宋学者罗大经在《鹤林玉露》中评析此联十四字之间含有八意,即八可悲。同学们能找出来吗?(小组合作讨论)

万里,距离自己故乡之远,浓浓思乡之情溢于言表;

悲秋,写出诗人在秋天悲凄的感受;

作客,寄居他乡思乡之情,在萧瑟的秋天会更加浓烈,同时也没有施展自己理想和才华的平台;

常,通“长”,时间久,常作客更显凄凉;

百年,暮年,当时作者56岁,迟暮之年还在外漂泊,不免让人伤感;

多病,诗人身患多种疾病,一个体弱多病的人,往往更容易多愁善感;

登台,登台所见之景,悲苦凄凉,让人心中产生无限的感慨,再联想到十局的动荡不安,联想到一生的遭遇,心情更加沉重;

独,诗人在重阳节,既不会亲访友,也不举家齐登,而是独自登高,那么孤苦无助之感表达淋漓尽致。

八

可

悲

万里,地之远也;

秋,时之凄惨也;

作客,羁旅之愁也;

常作客,久旅也;

百年,暮齿也;

多病,衰疾也;

台,高迥处也;

独登台,无亲朋也 。

八

可

悲

愁苦悲痛

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

苦、恨是什么意思?

——苦,很、非常。——恨,遗憾。

6、所以诗的尾联“艰难苦恨繁霜鬓”,承接“万里悲秋常作客”,正是因为社会动荡,自己在外漂泊,所以感到艰难,心中有说不尽的苦恨。满头白发,年老多病,诗人更觉得自己潦倒不堪,只能借酒浇愁,可是又因为生病戒了酒,所以这千愁万绪,无法得到排解,也给读者留下了无尽的想象。

鉴赏尾联

忧愤无奈

7、这首诗在句式上有什么特点?

八句皆对,律诗讲究颔颈两联必须对,首尾两联可对可不对,这首诗不仅句句对,而且句中对。“天”对“风”,“高”对“急”,“渚”对“沙”,“清”对“白”。读起来有节奏感,“无边”“不尽” 对“万里”“百年”真是一篇之中,句句皆律,一句之中,字字皆律。

课堂总结

总体看来,这是一首拔山扛鼎式的悲歌。给人的感受:不是悲哀而是悲壮;不是消沉而是激励;不是眼光狭小而是心胸阔大。语言精练,对仗工整,达到了登峰造极的境界。是杜甫沉雄劲健、悲壮顿挫的代表作。所以胡应麟称之为为“精光万丈,古今七律之冠” 。

写

景

首联

颔联

抒

情

颈联

尾联

哀婉孤独

深沉悠远

愁苦悲痛

忧愤无奈

板书设计

感 谢 聆 听

杜甫

视频导入:《庆余年》经典片段

“精光万丈,是古今七律诗之冠”

登高

杜甫

这首诗是杜甫大历二年(767)秋在夔州所作。夔州位于长江之滨、矍塘峡口,以水急、风大、多猿著称。当时,安史之乱已经结束四年了,但地方军阀们又乘隙而起,相互争夺地盘,造成社会动乱,民不聊生。在这种形势下,诗人只得继续“飘泊西南天地间”。再加上好友李白、高适、严武相继辞世——所有这些,像浓云一样压在杜甫心头。这一年的重阳节,56岁的杜甫想约他的一个远亲吴郎来饮酒,不想吴郎因事没有来。杜甫感慨万千,独自登高,写下了这首即景伤怀的七言律诗。

写作背景

精读诗文

1、听朗读录音,结合写作背景,明确作者感情基调:

哀愁、痛苦、悲愤

凄楚、悲伤、孤独

《登高》一诗,阅罢尤觉“悲愁”铺天盖地,无一景不如此,无一语不如此,顿觉无处遁逃之感!

——国学大师·王国维

风急天高猿啸哀,

渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,

不尽长江滚滚来。

万里悲秋长作客,

百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,

潦倒新停浊酒杯。

秋风劲急,蓝天高远,猿啸悲哀。小洲水清沙白,鸟儿飞舞盘旋。

无边无际的落叶萧萧飘坠,没有尽头的长江奔腾而来。

漂泊万里客居异乡更添悲秋情绪,一生百病缠身而今又独自登临高台。

备尝艰难之苦,国难家愁,使自己白发日多。穷困潦倒,病体日衰才停了消愁的酒杯。

2、请同学串讲诗的内容

写景

抒情

3、首联写登高俯仰所见所闻,一连出现哪六个特写镜头?渲染了秋江景物的什么特点 ?表达了诗人内心怎样的情感?

迅疾的秋风、高远的天空、哀鸣的猿啼、孤零冷落的小岛、水落而出的白沙、低飞盘旋的水鸟。

这些都是具有夔州三峡秋季特征的典型景物,捕捉入诗,不但形象鲜明,使人读了如临其境,而且所展示的境界,既雄浑高远,又肃杀凄凉。表达了诗人内心的哀婉孤独。

鉴赏首联

4、颔联写了几种景物?

两种景物:落木、长江。

“无边落木萧萧下,

不尽长江滚滚来”

鉴赏颔联

从这两句你读出了什么?

“无边”写出落叶之多,“萧萧”写出落叶飘零之感,“不尽”写江水源远流长,“滚滚”写出江水滔滔之势。

“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”

“无边落木萧萧下”:状悲之广(范围上)

“不尽长江滚滚来”:言悲之多(数量上)

作者由这样的眼前之景想到什么?

①想到人生短暂,时间易逝,人生已到垂暮之年,时间如江水一般。

②时间的确易逝,但时间也是永恒的,大自然、人类社会也是一样,不为尧存,不为桀亡,作者看到眼前之景,想到的是宇宙之永恒、之博大,但对于个人而言呢?人生又是如此短暂,又是如此渺小。

所以我们说尽管作者内心是悲凉伤感的,但他想到的场景却是深沉悠远的。

鉴赏颈联

“万里悲秋常作客,百年多病独登台”

5、南宋学者罗大经在《鹤林玉露》中评析此联十四字之间含有八意,即八可悲。同学们能找出来吗?(小组合作讨论)

万里,距离自己故乡之远,浓浓思乡之情溢于言表;

悲秋,写出诗人在秋天悲凄的感受;

作客,寄居他乡思乡之情,在萧瑟的秋天会更加浓烈,同时也没有施展自己理想和才华的平台;

常,通“长”,时间久,常作客更显凄凉;

百年,暮年,当时作者56岁,迟暮之年还在外漂泊,不免让人伤感;

多病,诗人身患多种疾病,一个体弱多病的人,往往更容易多愁善感;

登台,登台所见之景,悲苦凄凉,让人心中产生无限的感慨,再联想到十局的动荡不安,联想到一生的遭遇,心情更加沉重;

独,诗人在重阳节,既不会亲访友,也不举家齐登,而是独自登高,那么孤苦无助之感表达淋漓尽致。

八

可

悲

万里,地之远也;

秋,时之凄惨也;

作客,羁旅之愁也;

常作客,久旅也;

百年,暮齿也;

多病,衰疾也;

台,高迥处也;

独登台,无亲朋也 。

八

可

悲

愁苦悲痛

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

苦、恨是什么意思?

——苦,很、非常。——恨,遗憾。

6、所以诗的尾联“艰难苦恨繁霜鬓”,承接“万里悲秋常作客”,正是因为社会动荡,自己在外漂泊,所以感到艰难,心中有说不尽的苦恨。满头白发,年老多病,诗人更觉得自己潦倒不堪,只能借酒浇愁,可是又因为生病戒了酒,所以这千愁万绪,无法得到排解,也给读者留下了无尽的想象。

鉴赏尾联

忧愤无奈

7、这首诗在句式上有什么特点?

八句皆对,律诗讲究颔颈两联必须对,首尾两联可对可不对,这首诗不仅句句对,而且句中对。“天”对“风”,“高”对“急”,“渚”对“沙”,“清”对“白”。读起来有节奏感,“无边”“不尽” 对“万里”“百年”真是一篇之中,句句皆律,一句之中,字字皆律。

课堂总结

总体看来,这是一首拔山扛鼎式的悲歌。给人的感受:不是悲哀而是悲壮;不是消沉而是激励;不是眼光狭小而是心胸阔大。语言精练,对仗工整,达到了登峰造极的境界。是杜甫沉雄劲健、悲壮顿挫的代表作。所以胡应麟称之为为“精光万丈,古今七律之冠” 。

写

景

首联

颔联

抒

情

颈联

尾联

哀婉孤独

深沉悠远

愁苦悲痛

忧愤无奈

板书设计

感 谢 聆 听

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读