重庆第七高中2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 重庆第七高中2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 381.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-12-16 08:48:09 | ||

图片预览

文档简介

1160780012192000重庆市第七中学校 2020—2021学年(上)

高2023级半期考试 历史试题

(满分100分,考试时间90分钟)

注意事项

1. 答卷前,考生务必将自己的姓名和准考证号填写在答题卡上。

2. 回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

一、单选题(本题共24小题,每小题2分,共48分)

1.中国是文明古国,那时候的古中国人用打磨结合的方式制造做工具,并且大量使用陶器,饲养家畜,生活逐渐稳定。这个时候的古中国人处于

A.旧石器时代 B.新石器时代 C.奴隶社会 D.封建社会

2.夏、商、周三族始祖与祖先崇拜传统各异,却都是在黄帝建立的大部落联盟中发展起来,他们已初步把不同来源的祖先汇聚成以黄帝为始祖的系统,自认为是黄帝族的后裔。这主要反映出当时

A.民族认同意识正在形成 B.宗族观念逐渐强化

C.黄帝地位得到各族公认 D.世袭制度不断延续

3.“西周以同姓兄弟或亲信所封的诸侯国已非过去承认的原有邦国,而是以武力为背景,在原有众多邦国的地域内人为‘插队’进去,很像‘掺沙子’”。这一做法旨在

A.建立中央集权 B.维护宗法制度 C.加强地方管理 D.削弱贵族势力

4.周代礼乐制度中,“礼”讲究差异,“乐”则讲究和同。“乐”的功能就是使君臣之间、父子之间显得“和合”,增加凝聚力、亲和力。这反映出周代“乐”的主要目的是

A.稳定统治秩序 B.体现贵贱有序 C.调节人们情绪 D.凝聚家族亲情

5.周灭商后,面对广大的土地和空间,摈弃了夏商时代的外服制统治方式,而将土地分封给功臣、子弟和臣服的异姓诸侯,让他们去拓荒、保土和安民,推广周天子的一统政治。这说明西周的分封制

A.确立了中央集权体制 B.强化了周天子对地方直接控制

C.保证了统治秩序稳定 D.推动国家政权由松散趋向严密

6.“夷夏之辨”在春秋时期曾经是诸侯争霸的舆论利器,而在战国晚期秦与六国的殊死较量中已经完全被遗弃了,诸侯国大多是站在政治道德角度予以攻击。这种变化表明

A.华夏与蛮夷之间文化冲突消失 B.天下一统的整体观念正式形成

C.礼乐制度下的尊卑秩序已崩溃 D.趋向统一的民族心理初步具备

7.春秋战国时期,儒家尊礼,主张“为国以礼”;道家“非礼”,认为“夫礼者,忠信之薄而乱之首”;法家否定礼治,提倡法治。这从本质上反映出当时

A.私学兴起,民间思想异常活跃 B.礼崩乐坏,需要重建社会秩序

C.思想自由,百家争鸣局面形成 D.诸侯争霸,分封秩序开始瓦解

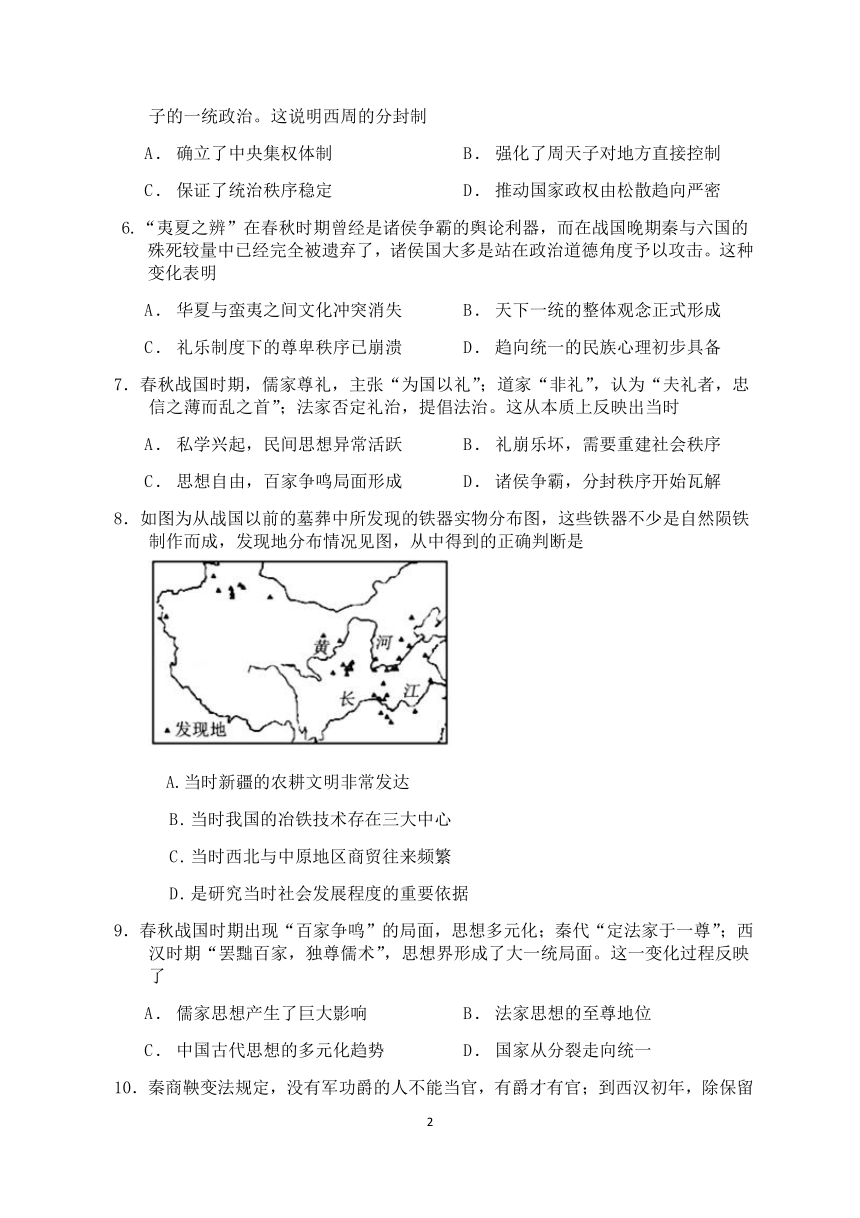

8.如图为从战国以前的墓葬中所发现的铁器实物分布图,这些铁器不少是自然陨铁制作而成,发现地分布情况见图,从中得到的正确判断是

A.当时新疆的农耕文明非常发达

B.当时我国的冶铁技术存在三大中心

C.当时西北与中原地区商贸往来频繁

D.是研究当时社会发展程度的重要依据

9.春秋战国时期出现“百家争鸣”的局面,思想多元化;秦代“定法家于一尊”;西汉时期“罢黜百家,独尊儒术”,思想界形成了大一统局面。这一变化过程反映了

A.儒家思想产生了巨大影响 B.法家思想的至尊地位

C.中国古代思想的多元化趋势 D.国家从分裂走向统一

10.秦商鞅变法规定,没有军功爵的人不能当官,有爵才有官;到西汉初年,除保留“非列侯不得任宰相”外,其他都是只提官而不是爵,到西汉中期,不是列候也可以任宰相。这一系到变化反映出

A.贵族爵制已被废除 B.选官权集中于中央

C.官僚政治渐趋成熟 D.官员任用不看出身

11.有同学查阅郡县制相关资料时发现:“公元前246年,秦王嬴政即位。当是之时,秦地已并巴、蜀、汉中,越宛有郢,置南郡矣。北收上郡以东,有河东、太原、上党郡……五年……初置东郡。”这说明

A.秦国在战国时期率先设立郡县制

B.秦国已将郡县制作为中央管理地方的统一定制

C.秦对新征服的领土均已采用郡县制

D.郡县制作为新的地方行政区划在秦统一之前已出现

12.李晓杰在《体国经野:历史行政区划》中指出:秦代所形成的专制主义中央集权国家,及其所确定的以郡县制为表现形式的行政区划,却为后世历代所遵奉,(西汉初年)刘邦釆用的是……混合体。这里的“混合体”指

A.西周宗法制 B.西周分封制 C.秦朝郡县制 D.郡国并行制

13.中国古代文字中“租”“税”从“禾”,“庸”字同“佣”,指承担劳动的人,“调”则指以家庭为单位征收,“捐”则可以自由献纳。这些不能用来佐证

A.中国劳动人民承担沉重的赋役 B.赋税成为国家管理的重要手段

C.农业税为国家最重要税收来源 D.古代采取重农抑商的经济政策

14.“清乐”源自汉代乐府的俗乐,魏晋时期逐渐雅乐化,此后分散各地。河西地区的清乐与“羌胡之声”结合,南朝的清乐则与江南音乐结合,北朝曾改编清乐并由“胡人”演唱。隋代统一后重新整理了清乐,隋文帝称之为“华夏正声”。清乐的发展说明,魏晋以来

A.中原的传统文化日渐消亡 B.各民族文化互动增多不断交融

C.汉代的礼乐制度逐步复原 D.西域文化成为南北朝文化的主流

15.有学者指出,《九章算术》的主要内容共分为方田(田亩面积的计算)、粟米(按比例交换各种谷物)、衰分(确定依等级分配物资或摊派税收的比例)、均输(确定摊派税收和民工的比例)等九章。据此可知,《九章算术》

A.重视理论推导和证明 B.注重解决农业生产的技术问题

C.深受儒家思想的影响 D.体现了数学的经济工具化倾向

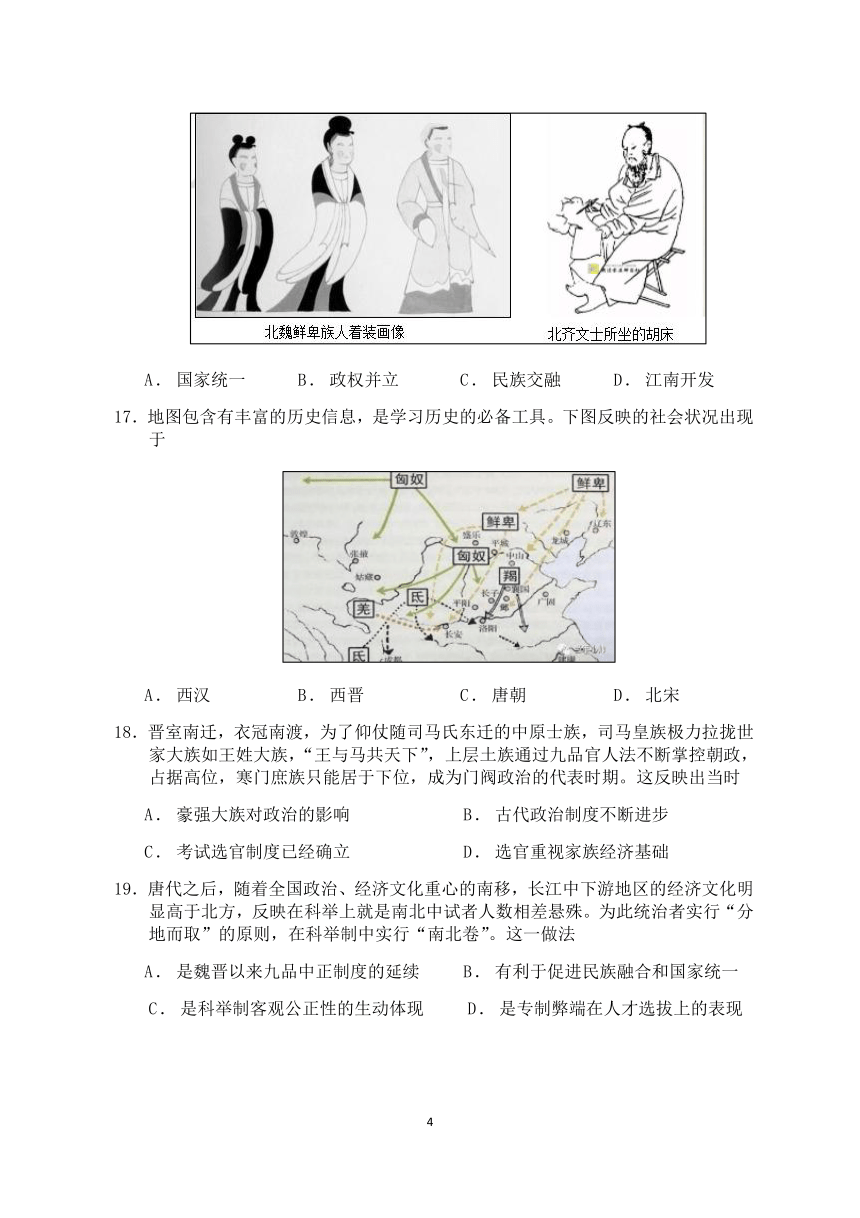

16.图片包含着丰富的历史信息,是我们学习历史的重要资料。下面两幅图共同反映的南北朝的时代特征是

A.国家统一 B.政权并立 C.民族交融 D.江南开发

17.地图包含有丰富的历史信息,是学习历史的必备工具。下图反映的社会状况出现于

A.西汉 B.西晋 C.唐朝 D.北宋

18.晋室南迁,衣冠南渡,为了仰仗随司马氏东迁的中原士族,司马皇族极力拉拢世家大族如王姓大族,“王与马共天下”,上层土族通过九品官人法不断掌控朝政,占据高位,寒门庶族只能居于下位,成为门阀政治的代表时期。这反映出当时

A.豪强大族对政治的影响 B.古代政治制度不断进步

C.考试选官制度已经确立 D.选官重视家族经济基础

19.唐代之后,随着全国政治、经济文化重心的南移,长江中下游地区的经济文化明显高于北方,反映在科举上就是南北中试者人数相差悬殊。为此统治者实行“分地而取”的原则,在科举制中实行“南北卷”。这一做法

A.是魏晋以来九品中正制度的延续 B.有利于促进民族融合和国家统一

C.是科举制客观公正性的生动体现 D.是专制弊端在人才选拔上的表现

20.曲辕犁(如下图)是当时最先进的耕具。耕犁基本定型于

A.春秋时期 B.汉朝 C.战国时期 D.唐朝

21.《步辇图》描绘了吐蕃王松赞干布派大相禄东赞为使臣,向唐太宗请求通婚的情景,其反映的实质问题是

A.唐对吐蕃赞普册封制度的确立

B.唐蕃互派使者维持两个政权的友好关系

C.先进文明对周边民族的向心力

D.通过和亲加强对边疆地区的有效管辖

22.表1唐诗(摘录)

诗人

诗句

出处

李绅

“锄禾日当午,汗滴禾下土。”

《全唐诗》

杜甫

“渔人漾舟沈(沉)大网,截江一拥数百鳞。”

刘禹锡

“美人首饰侯王印,尽是沙中浪底来”

表1

由表1可见

A.民族交融促进了文化的发展 B.宫廷文化已经普及到民间

C.文学创作推动社会阶层流动 D.劳动生活是诗歌创作来源

23.北宋人尹源在《唐说》中说“夫弱唐者,诸侯也”,宋初为防止“弱唐”局面再次出现而采取的措施是

A.设参知政事 B.设枢密院

C.设三司使 D.由文臣出任知州

24.宋太祖时期曾颁布诏令,要求科举及第举人不得“辄拜知贡举官”,不得称呼考官为恩门、师门,亦不得自称门生,而只能称“天子门生”。这些诏令

A.削弱相权加强皇权 B.有利于皇权的加强

C.推进科举的制度化 D.打击了贵族的特权

二、单选题(本题共3小题,共52分)

25.(20分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 在公元前6世纪至3世纪之间,关于经济问题的广泛讨论,成为当时“百家争鸣”的重要内容。各学派都较为完整地提出了对经济问题的看法和主张……如儒家学派的代表人物孔子主张足食与藏富于民,并指出“不患寡而患不均,不患贫而患不安”;荀子提出开源节流、节用裕民、礼义为富强之本的主张。

——摘编自韦政通《中国思想史》等

材料二 先秦之时,政府对经济事务干预甚少。汉武帝时,商贾虽可乘车,但所征税倍于常人,又以商人为主要对象征收财产税;将煮盐、冶铁视为国营事业,导致铁器物劣价昂,盐价亦高,且强迫人民购买,在一定程度上增加了人民负担。公元前81年,昭帝诏有司问郡国所举贤良、文学,皆对“愿罢盐、铁、酒榷、均输官,毋与天下争利”。但这些经济统制措施,仍基本延续下去。

——摘编自《中国经济史》

(1)根据材料一、二,指出春秋战国时期与汉武帝时期的经济主张的不同。(8分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简述春秋战国时期与汉武帝时期经济主张提出的历史背景。(12分)

26.(18分)阅读下列材料,完成下列要求。

材料 北魏前期,官员因没有固定的俸禄制度而缺乏稳定收入来源,官员之间收入严重不平衡。地方官员截断官物、搜刮掠夺、经商射利,甚至为了谋取暴利“逼民假贷”,以致严重危及统治。太和八年(公元484年),孝文帝开始“置官班禄”,施行“以品第各有差”的俸禄制度。孝文帝保留了魏晋以来的九品之制,同时又具体和细化了官品的区分,形成了五大阶梯的官俸差别。这一时期以帛计俸,按季发放,中央官员除了获得绢帛,中央财政还会给他们供给食料,如酒肉、谷物等。地方官员则享受“随近给公田”和“依户给俸”的待遇,即伴随均田制的推行而实行公田制度。孝文帝的俸禄改革达到了“厘整时务”的功效。

——摘编自徐研:《俸廉关系之辨——北魏官员俸禄制度及其监察机制的探析》

(1)根据材料,归纳孝文帝俸禄改革的特点及改革的背景。(12分)

(2)根据材料,并结合所学知识分析这一改革影响。(6分)

27.(14分)古丝绸之路是中外文明交汇的重要通道。阅读下列材料,完成下列要求。

材料一 唐初之时胡风盛行,有一种被称为胡瓶的银带把壶沿丝路传入中原,这便是唐三彩凤首壶的原型,银带把壶有“萨珊(波斯王朝)式”和“粟特(西域古国)式”之分。唐三彩凤首壶在继承“粟特式胡瓶”长颈、扁腹、圈足、单柄特征的基础上,将凤鸟的头部雕塑成具有三维空间特征的立体造型,使得凤首壶多了几分传统意韵,更重要的是,这从整体上改变了壶的形制结构,使之成为一种新的器形,凤首壶腹部两面堆贴纹饰、有弯弓骑射的人物,有翩斑起舞的凤凰,所饰纹样明显汲取了本土化的艺术元素。隋唐以来,凤乌纹摆脱了原始迷信和宗教思想的限制,在各种工艺品上展翅鸣舞,是这一时代审美特征的显现。

考古发现的宋代凤首壶主要分布于广东和福建,安徽、江西等地也有零星发现。广州是宋代最早设立市舶司的对外贸易港口。为满足陶瓷外销的市场需求,广州西村窑应运而生,生产的凤首壶数量较多,多远销海外,西村窑是北宋时期一个以生产外销瓷为主的大规模的民间窑场,被称为“仿造各地名窑产品的工场”。

——摘自罗佳《唐宋陶瓷凤首壶所见丝绸之路艺术交流》

材料二 丝绸之路沿线的敦煌、吐鲁番、楼兰、尼雅、焉者、库车、和田、穆格山等地都发现过不少各种语言文字书写的文书材料,前人已经利用其中的资料来研究丝绸之路的某些方面、取得了可喜的成绩,其中尤其以姜伯勤《软煌吐鲁番文书与丝拥之路》为集大成之作。但丝绸之路沿线仍然在不断出土新的文书,而国内学人关注不够的西域各种胡语资料中,也有很多是研究丝绸之路的重要材料。出土文献提供了有关丝绸之路交通路线的直接记录,如隋代裴矩的《西城图记》,唐朝贾耽的《皇华四达记》等。如果我们把出土文缺整理一下、可以勾勒出一条详细而贯通的“丝绸之路”。

——摘自荣新江《出土文献所见丝绸之路概说》

(1)根据材料一关于凤首壶的论述,概括指出唐朝的时代风格,并指出宋代凤首壶产销的变化,及简析其原因。(10分)

(2)据材料二,指出作为一个古丝绸之路的研究者,应该具有哪些技能和素质。(4分)

高2023级高一(上)半期考试历史试题参考答案

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

B

A

C

A

D

D

B

D

D

C

题号

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

答案

D

D

D

B

D

C

D

A

B

D

题号

21

22

23

24

答案

C

D

D

D

25.【答案】

(1)不同:春秋战国时期主张藏富于民;政府对经济事务干预甚少;(4分)

汉武帝时期对商人征收重税;主张增加政府的财政收入,与民争利,政府

对经济事务干预较多。(4分)

春秋战国时期:社会动荡,兼并战争频繁;社会生产力进步,农业和工商业发展,经

商逐利思想渐浓;小农经济产生;为了富国强兵、赢得战争胜利,重

视耕战。(6分)

汉武帝时期:社会稳定,经济发展;富商大贾实力强大,影响中央集权;王国问题亟待

解决;对匈奴的战争导致政府财政困难;重农抑商思想的影响。(6分)

26.【答案】

(1)特点:依据官品高低分等确定俸禄;中央与地方官员的俸禄差别对待;以发放布帛为主,兼以实物和公田;按季度发放俸禄。(8分)

背景:官员没有固定的俸禄制度,缺乏稳定收入来源;官员肆意搜刮、谋取暴利,严重损害百姓利益,官逼民反危及政府统治。(4分)

(2)影响:确立了相对固定的俸禄制度,稳定了官员收入,有利于澄清吏治;一定程

度减少官员压榨百姓;缓和社会矛盾,巩固统治。(6分)

27.【答案】

(1)特点:开放包容;富于创新;豪放大气。(4分。 如答手工业工艺先进;中外经济文化交流频繁等也可酌情给分)

变化:主要分布于南方,海上出口活跃。(2分)

原因:经济重心的南移;海上丝绸之路的发展;政府的推动;陶瓷工艺的发展等。(4分)

(2)熟悉考古学,熟悉各族语言文字;多种途径收集资料,了解前代有关研究成果及文献史料;善于研究等。(4分。 或具有相应的知识储备;能够掌握一定的现代科技作为研究的辅助手段等。言之有理即可)

高2023级半期考试 历史试题

(满分100分,考试时间90分钟)

注意事项

1. 答卷前,考生务必将自己的姓名和准考证号填写在答题卡上。

2. 回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

一、单选题(本题共24小题,每小题2分,共48分)

1.中国是文明古国,那时候的古中国人用打磨结合的方式制造做工具,并且大量使用陶器,饲养家畜,生活逐渐稳定。这个时候的古中国人处于

A.旧石器时代 B.新石器时代 C.奴隶社会 D.封建社会

2.夏、商、周三族始祖与祖先崇拜传统各异,却都是在黄帝建立的大部落联盟中发展起来,他们已初步把不同来源的祖先汇聚成以黄帝为始祖的系统,自认为是黄帝族的后裔。这主要反映出当时

A.民族认同意识正在形成 B.宗族观念逐渐强化

C.黄帝地位得到各族公认 D.世袭制度不断延续

3.“西周以同姓兄弟或亲信所封的诸侯国已非过去承认的原有邦国,而是以武力为背景,在原有众多邦国的地域内人为‘插队’进去,很像‘掺沙子’”。这一做法旨在

A.建立中央集权 B.维护宗法制度 C.加强地方管理 D.削弱贵族势力

4.周代礼乐制度中,“礼”讲究差异,“乐”则讲究和同。“乐”的功能就是使君臣之间、父子之间显得“和合”,增加凝聚力、亲和力。这反映出周代“乐”的主要目的是

A.稳定统治秩序 B.体现贵贱有序 C.调节人们情绪 D.凝聚家族亲情

5.周灭商后,面对广大的土地和空间,摈弃了夏商时代的外服制统治方式,而将土地分封给功臣、子弟和臣服的异姓诸侯,让他们去拓荒、保土和安民,推广周天子的一统政治。这说明西周的分封制

A.确立了中央集权体制 B.强化了周天子对地方直接控制

C.保证了统治秩序稳定 D.推动国家政权由松散趋向严密

6.“夷夏之辨”在春秋时期曾经是诸侯争霸的舆论利器,而在战国晚期秦与六国的殊死较量中已经完全被遗弃了,诸侯国大多是站在政治道德角度予以攻击。这种变化表明

A.华夏与蛮夷之间文化冲突消失 B.天下一统的整体观念正式形成

C.礼乐制度下的尊卑秩序已崩溃 D.趋向统一的民族心理初步具备

7.春秋战国时期,儒家尊礼,主张“为国以礼”;道家“非礼”,认为“夫礼者,忠信之薄而乱之首”;法家否定礼治,提倡法治。这从本质上反映出当时

A.私学兴起,民间思想异常活跃 B.礼崩乐坏,需要重建社会秩序

C.思想自由,百家争鸣局面形成 D.诸侯争霸,分封秩序开始瓦解

8.如图为从战国以前的墓葬中所发现的铁器实物分布图,这些铁器不少是自然陨铁制作而成,发现地分布情况见图,从中得到的正确判断是

A.当时新疆的农耕文明非常发达

B.当时我国的冶铁技术存在三大中心

C.当时西北与中原地区商贸往来频繁

D.是研究当时社会发展程度的重要依据

9.春秋战国时期出现“百家争鸣”的局面,思想多元化;秦代“定法家于一尊”;西汉时期“罢黜百家,独尊儒术”,思想界形成了大一统局面。这一变化过程反映了

A.儒家思想产生了巨大影响 B.法家思想的至尊地位

C.中国古代思想的多元化趋势 D.国家从分裂走向统一

10.秦商鞅变法规定,没有军功爵的人不能当官,有爵才有官;到西汉初年,除保留“非列侯不得任宰相”外,其他都是只提官而不是爵,到西汉中期,不是列候也可以任宰相。这一系到变化反映出

A.贵族爵制已被废除 B.选官权集中于中央

C.官僚政治渐趋成熟 D.官员任用不看出身

11.有同学查阅郡县制相关资料时发现:“公元前246年,秦王嬴政即位。当是之时,秦地已并巴、蜀、汉中,越宛有郢,置南郡矣。北收上郡以东,有河东、太原、上党郡……五年……初置东郡。”这说明

A.秦国在战国时期率先设立郡县制

B.秦国已将郡县制作为中央管理地方的统一定制

C.秦对新征服的领土均已采用郡县制

D.郡县制作为新的地方行政区划在秦统一之前已出现

12.李晓杰在《体国经野:历史行政区划》中指出:秦代所形成的专制主义中央集权国家,及其所确定的以郡县制为表现形式的行政区划,却为后世历代所遵奉,(西汉初年)刘邦釆用的是……混合体。这里的“混合体”指

A.西周宗法制 B.西周分封制 C.秦朝郡县制 D.郡国并行制

13.中国古代文字中“租”“税”从“禾”,“庸”字同“佣”,指承担劳动的人,“调”则指以家庭为单位征收,“捐”则可以自由献纳。这些不能用来佐证

A.中国劳动人民承担沉重的赋役 B.赋税成为国家管理的重要手段

C.农业税为国家最重要税收来源 D.古代采取重农抑商的经济政策

14.“清乐”源自汉代乐府的俗乐,魏晋时期逐渐雅乐化,此后分散各地。河西地区的清乐与“羌胡之声”结合,南朝的清乐则与江南音乐结合,北朝曾改编清乐并由“胡人”演唱。隋代统一后重新整理了清乐,隋文帝称之为“华夏正声”。清乐的发展说明,魏晋以来

A.中原的传统文化日渐消亡 B.各民族文化互动增多不断交融

C.汉代的礼乐制度逐步复原 D.西域文化成为南北朝文化的主流

15.有学者指出,《九章算术》的主要内容共分为方田(田亩面积的计算)、粟米(按比例交换各种谷物)、衰分(确定依等级分配物资或摊派税收的比例)、均输(确定摊派税收和民工的比例)等九章。据此可知,《九章算术》

A.重视理论推导和证明 B.注重解决农业生产的技术问题

C.深受儒家思想的影响 D.体现了数学的经济工具化倾向

16.图片包含着丰富的历史信息,是我们学习历史的重要资料。下面两幅图共同反映的南北朝的时代特征是

A.国家统一 B.政权并立 C.民族交融 D.江南开发

17.地图包含有丰富的历史信息,是学习历史的必备工具。下图反映的社会状况出现于

A.西汉 B.西晋 C.唐朝 D.北宋

18.晋室南迁,衣冠南渡,为了仰仗随司马氏东迁的中原士族,司马皇族极力拉拢世家大族如王姓大族,“王与马共天下”,上层土族通过九品官人法不断掌控朝政,占据高位,寒门庶族只能居于下位,成为门阀政治的代表时期。这反映出当时

A.豪强大族对政治的影响 B.古代政治制度不断进步

C.考试选官制度已经确立 D.选官重视家族经济基础

19.唐代之后,随着全国政治、经济文化重心的南移,长江中下游地区的经济文化明显高于北方,反映在科举上就是南北中试者人数相差悬殊。为此统治者实行“分地而取”的原则,在科举制中实行“南北卷”。这一做法

A.是魏晋以来九品中正制度的延续 B.有利于促进民族融合和国家统一

C.是科举制客观公正性的生动体现 D.是专制弊端在人才选拔上的表现

20.曲辕犁(如下图)是当时最先进的耕具。耕犁基本定型于

A.春秋时期 B.汉朝 C.战国时期 D.唐朝

21.《步辇图》描绘了吐蕃王松赞干布派大相禄东赞为使臣,向唐太宗请求通婚的情景,其反映的实质问题是

A.唐对吐蕃赞普册封制度的确立

B.唐蕃互派使者维持两个政权的友好关系

C.先进文明对周边民族的向心力

D.通过和亲加强对边疆地区的有效管辖

22.表1唐诗(摘录)

诗人

诗句

出处

李绅

“锄禾日当午,汗滴禾下土。”

《全唐诗》

杜甫

“渔人漾舟沈(沉)大网,截江一拥数百鳞。”

刘禹锡

“美人首饰侯王印,尽是沙中浪底来”

表1

由表1可见

A.民族交融促进了文化的发展 B.宫廷文化已经普及到民间

C.文学创作推动社会阶层流动 D.劳动生活是诗歌创作来源

23.北宋人尹源在《唐说》中说“夫弱唐者,诸侯也”,宋初为防止“弱唐”局面再次出现而采取的措施是

A.设参知政事 B.设枢密院

C.设三司使 D.由文臣出任知州

24.宋太祖时期曾颁布诏令,要求科举及第举人不得“辄拜知贡举官”,不得称呼考官为恩门、师门,亦不得自称门生,而只能称“天子门生”。这些诏令

A.削弱相权加强皇权 B.有利于皇权的加强

C.推进科举的制度化 D.打击了贵族的特权

二、单选题(本题共3小题,共52分)

25.(20分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 在公元前6世纪至3世纪之间,关于经济问题的广泛讨论,成为当时“百家争鸣”的重要内容。各学派都较为完整地提出了对经济问题的看法和主张……如儒家学派的代表人物孔子主张足食与藏富于民,并指出“不患寡而患不均,不患贫而患不安”;荀子提出开源节流、节用裕民、礼义为富强之本的主张。

——摘编自韦政通《中国思想史》等

材料二 先秦之时,政府对经济事务干预甚少。汉武帝时,商贾虽可乘车,但所征税倍于常人,又以商人为主要对象征收财产税;将煮盐、冶铁视为国营事业,导致铁器物劣价昂,盐价亦高,且强迫人民购买,在一定程度上增加了人民负担。公元前81年,昭帝诏有司问郡国所举贤良、文学,皆对“愿罢盐、铁、酒榷、均输官,毋与天下争利”。但这些经济统制措施,仍基本延续下去。

——摘编自《中国经济史》

(1)根据材料一、二,指出春秋战国时期与汉武帝时期的经济主张的不同。(8分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简述春秋战国时期与汉武帝时期经济主张提出的历史背景。(12分)

26.(18分)阅读下列材料,完成下列要求。

材料 北魏前期,官员因没有固定的俸禄制度而缺乏稳定收入来源,官员之间收入严重不平衡。地方官员截断官物、搜刮掠夺、经商射利,甚至为了谋取暴利“逼民假贷”,以致严重危及统治。太和八年(公元484年),孝文帝开始“置官班禄”,施行“以品第各有差”的俸禄制度。孝文帝保留了魏晋以来的九品之制,同时又具体和细化了官品的区分,形成了五大阶梯的官俸差别。这一时期以帛计俸,按季发放,中央官员除了获得绢帛,中央财政还会给他们供给食料,如酒肉、谷物等。地方官员则享受“随近给公田”和“依户给俸”的待遇,即伴随均田制的推行而实行公田制度。孝文帝的俸禄改革达到了“厘整时务”的功效。

——摘编自徐研:《俸廉关系之辨——北魏官员俸禄制度及其监察机制的探析》

(1)根据材料,归纳孝文帝俸禄改革的特点及改革的背景。(12分)

(2)根据材料,并结合所学知识分析这一改革影响。(6分)

27.(14分)古丝绸之路是中外文明交汇的重要通道。阅读下列材料,完成下列要求。

材料一 唐初之时胡风盛行,有一种被称为胡瓶的银带把壶沿丝路传入中原,这便是唐三彩凤首壶的原型,银带把壶有“萨珊(波斯王朝)式”和“粟特(西域古国)式”之分。唐三彩凤首壶在继承“粟特式胡瓶”长颈、扁腹、圈足、单柄特征的基础上,将凤鸟的头部雕塑成具有三维空间特征的立体造型,使得凤首壶多了几分传统意韵,更重要的是,这从整体上改变了壶的形制结构,使之成为一种新的器形,凤首壶腹部两面堆贴纹饰、有弯弓骑射的人物,有翩斑起舞的凤凰,所饰纹样明显汲取了本土化的艺术元素。隋唐以来,凤乌纹摆脱了原始迷信和宗教思想的限制,在各种工艺品上展翅鸣舞,是这一时代审美特征的显现。

考古发现的宋代凤首壶主要分布于广东和福建,安徽、江西等地也有零星发现。广州是宋代最早设立市舶司的对外贸易港口。为满足陶瓷外销的市场需求,广州西村窑应运而生,生产的凤首壶数量较多,多远销海外,西村窑是北宋时期一个以生产外销瓷为主的大规模的民间窑场,被称为“仿造各地名窑产品的工场”。

——摘自罗佳《唐宋陶瓷凤首壶所见丝绸之路艺术交流》

材料二 丝绸之路沿线的敦煌、吐鲁番、楼兰、尼雅、焉者、库车、和田、穆格山等地都发现过不少各种语言文字书写的文书材料,前人已经利用其中的资料来研究丝绸之路的某些方面、取得了可喜的成绩,其中尤其以姜伯勤《软煌吐鲁番文书与丝拥之路》为集大成之作。但丝绸之路沿线仍然在不断出土新的文书,而国内学人关注不够的西域各种胡语资料中,也有很多是研究丝绸之路的重要材料。出土文献提供了有关丝绸之路交通路线的直接记录,如隋代裴矩的《西城图记》,唐朝贾耽的《皇华四达记》等。如果我们把出土文缺整理一下、可以勾勒出一条详细而贯通的“丝绸之路”。

——摘自荣新江《出土文献所见丝绸之路概说》

(1)根据材料一关于凤首壶的论述,概括指出唐朝的时代风格,并指出宋代凤首壶产销的变化,及简析其原因。(10分)

(2)据材料二,指出作为一个古丝绸之路的研究者,应该具有哪些技能和素质。(4分)

高2023级高一(上)半期考试历史试题参考答案

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

B

A

C

A

D

D

B

D

D

C

题号

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

答案

D

D

D

B

D

C

D

A

B

D

题号

21

22

23

24

答案

C

D

D

D

25.【答案】

(1)不同:春秋战国时期主张藏富于民;政府对经济事务干预甚少;(4分)

汉武帝时期对商人征收重税;主张增加政府的财政收入,与民争利,政府

对经济事务干预较多。(4分)

春秋战国时期:社会动荡,兼并战争频繁;社会生产力进步,农业和工商业发展,经

商逐利思想渐浓;小农经济产生;为了富国强兵、赢得战争胜利,重

视耕战。(6分)

汉武帝时期:社会稳定,经济发展;富商大贾实力强大,影响中央集权;王国问题亟待

解决;对匈奴的战争导致政府财政困难;重农抑商思想的影响。(6分)

26.【答案】

(1)特点:依据官品高低分等确定俸禄;中央与地方官员的俸禄差别对待;以发放布帛为主,兼以实物和公田;按季度发放俸禄。(8分)

背景:官员没有固定的俸禄制度,缺乏稳定收入来源;官员肆意搜刮、谋取暴利,严重损害百姓利益,官逼民反危及政府统治。(4分)

(2)影响:确立了相对固定的俸禄制度,稳定了官员收入,有利于澄清吏治;一定程

度减少官员压榨百姓;缓和社会矛盾,巩固统治。(6分)

27.【答案】

(1)特点:开放包容;富于创新;豪放大气。(4分。 如答手工业工艺先进;中外经济文化交流频繁等也可酌情给分)

变化:主要分布于南方,海上出口活跃。(2分)

原因:经济重心的南移;海上丝绸之路的发展;政府的推动;陶瓷工艺的发展等。(4分)

(2)熟悉考古学,熟悉各族语言文字;多种途径收集资料,了解前代有关研究成果及文献史料;善于研究等。(4分。 或具有相应的知识储备;能够掌握一定的现代科技作为研究的辅助手段等。言之有理即可)

同课章节目录