统编版九年级语文下册15.无言之美习题课件(37张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版九年级语文下册15.无言之美习题课件(37张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 253.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-12-15 14:22:09 | ||

图片预览

文档简介

15 无言之美

学习导航

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}学习目标

1. 识记生字词,整体感知内容,梳理文章脉络层次。

2. 学习文中举例论证、对比论证、道理论证的论证方法。

3. 体悟无言之美的妙处,并能借此欣赏艺术作品。

课文梳理

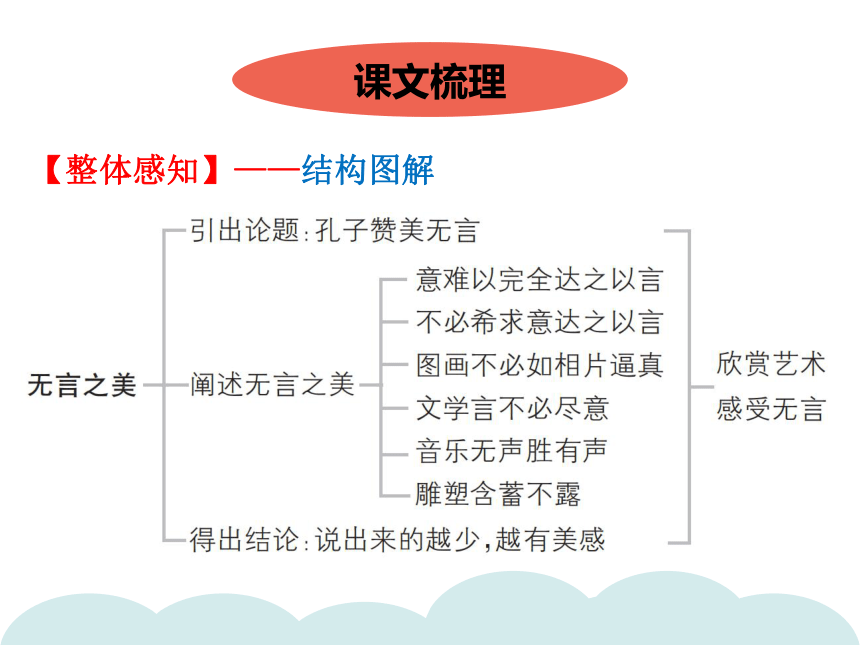

【整体感知】——结构图解

本文以文学、音乐、雕塑等各类艺术作品为例,分析了言不必尽意、无声胜有声、含蓄不露等所表现出来的“无言之美”,得出“说出来的越少,留着不说的越多,所引起的美感就越大越深越真切”的结论。

【整体感知】——文章主旨

【整体感知】——写作特色

举例说理,通俗易懂。本文用通俗易懂的方式对高深、抽象的美学问题进行深入浅出的分析,引人入胜。读者在不知不觉之中自然而然地接受了作者的观点。同时,作者所举例子都十分典型、精辟,很有说服力。观点与例子结合紧密,逻辑严谨,通俗易懂。

1. 请用自己的话说说“无言”到底指什么,它又美在何处。

【解疑释难】

(1)“无言”不仅仅指无法用言语形容,更指在表现客观对象的美时,并不把肚子里的一切都说出来,而是含蓄不露,留下空白让欣赏者自己去领会。(2)“无言”美在含而不露,给欣赏者留下想象、回味的空间,使其产生真切、深刻的美感体验,收到“言已尽而意无穷”“无声胜有声”的效果。

2. 如何理解文中对于言与意关系的分析?

文章分析了言和意的关系,认为言是用以表达情感意绪的工具,但意“决不是完全可以”用言来传达的。因为意是丰富的、无限的、缥缈易逝的,具有混整的特性;而一旦用言语表现出来,意思就固定了、单一了,如果再考虑交流中信息的损耗、接受者理解的不同等因素,用言来表现的意就会出现偏差,而失去其丰富性。这里道出了人类语言先天的局限性。自从产生语言,人类逐渐习惯于以语言来思维,以固定的语义系统来指称和描述外在世界,但世界是丰富的、具

体的,语言却是概括的、抽象的,再完备的语义系统,

都无法穷形尽相地指称和描摹每一个个体事物。黑格尔甚至断言:“语言本质上只表达普遍的东西,但人们所想的却是特殊的东西,因此不能用语言表达人们所想的东西。”因而,作者说,以言语来表达丰富的“意”,“好像用断续的虚线画实物,只能得其近似”。当然,如果通过词语、概念的辨析,使语言表述精确化、严密化,或者采用修辞或文学的手段,拓展语言的表现力和表现空间,就可以尽可能地使“言”来表达丰富的“意”。

3. 作者在文末说:“说出来的越少,留着不说的越多,所引起的美感就越大越深越真切。”你认同这一观点吗?

观点一:我认同。诚如作者所言,一切美术作品,“尽量表现,非唯不能,而且不必”。“无言”“少言”的美术作品,含蓄蕴藉,以有限的“言”表现无限的美,能给读者留下丰富的想象余地,令人回味无穷。

观点二:我不认同。“无言之美”只是用尽可能精练的“言”表达尽可能丰富的内容,并非越少越好。例如,文学作品中朦胧诗本具有独特的美,但“朦胧”到让人像读天书一样去乱猜,就不再美妙了;再如,音乐中“无声胜有声”必须建立在“有声”的基础上,无声的寂静并非就是最美的境界。所以,含蓄是艺术的最高境界,但并非说出来的越少越好。

1. 根据拼音写出相应的词语。

(1)但是要想明了无言的yì yùn( ),宜从美术观点去研究。

(2)在文学作品中,言语之先的意象,和情绪意旨所fù lì( )的语言,都要尽美尽善,才能引起美感。

(3)现在我们gū qiě( )答道:文字语言固然不能完全传达情绪意旨,假使能够,也并非文学所应希求的。

达标训练

【基础过关】——字词积累

意蕴

附丽

姑且

(4)譬如《论语》“子在川上曰:‘逝者如斯夫,不舍昼夜。’”几句话,绝没完全描写出孔子说这番话时候的心境,而“如斯夫”三字更lǒng tǒng( ),没有把当时的流水形容尽致。

(5)李白的《怨情》:“美人卷珠帘,深坐颦é méi( )。”

(6)平沙列万幕,部伍各见招。中天悬明月,令严夜jì liáo ( )。

(7)中国有一句yàn yǔ( )说:“金刚怒目,不如菩萨低眉。”

笼统

蛾眉

寂寥

谚语

(8)本来没有表现出诗人的情绪,然而玩味起来,自觉有一种闲情逸致,令人xīn kuàng shén yí( )。

(9)但是大手笔只选择两三件事qīng miáo dàn xiě( )一下,完全境遇便呈露眼前,xǔ xǔ rú shēng( )。

(10)在这种极刑之下,未死之前当然有一种悲伤惨戚、mù bù rěn dǔ( )的一顷刻。

(11)以上是从各种艺术中xìn shǒu niān lái ( )的几个实例。

心旷神怡

轻描淡写

栩栩如生

目不忍睹

信手拈来

2.下列句子中加点的词语使用有误的一项是( )

A.写文章该详的地方要详,不可轻描淡写地一笔带过。

B.李白的“白发三千丈”这句诗大胆地运用夸张和想象的手法,把郁积在诗人胸中的“愁”描绘得栩栩如生。

C.马岭河峡谷两岸峭崖对峙,河谷幽深,以雄、奇、险、秀而独具特色,幽深壮丽的景色让人心旷神怡。

D.他信手拈来的打油诗,为节日聚会增添不少欢乐气氛。

B

【解析】栩栩如生:指艺术形象非常逼真,如同活的一样。与句中“郁积在诗人胸中的‘愁’”搭配不当,应改为“淋漓尽致”。

3.下列句子中没有语病的一项是( )

A.所谓无言,不一定指不说话,是注重在含蓄不露。

B.通过这篇文章,使我们认识到,说出来的越少,留着不说的越多,所引起的美感就越大越深越真切。

C.拿美术来表现思想和情感,宁可尽量流露,不如稍有含蓄。

D.作者以文学、音乐、雕塑、语言等各类艺术作品为例,分析了“无言之美”。

A

【解析】A项,没有语病;B项,缺少主语,应去掉“通过”或者“使”;C项,关联词语搭配不当,“宁可”应改为“与其”;D项,并列不恰当,“语言”不是艺术作品,应删去“、语言”。

4.阅读下列材料,用一句话写出你从中获得的信息。

材料一:有关部门对不同人群进行测试,要求每人写出“我虽然工作在风光旖旎的地方,却很寂寞,所以我要跳槽”这句话。结果,写不出或写错“旖旎”两个字的占了95%,“寂”字占54%,“寞”字占65%,“槽”字占70%;书写潦草的约占70%。

材料二:上海的一份“汉字书写现状”调查显示,年轻人写钢笔字不规范的占70%—80%。

材料三:北京的一份调查显示,41%的小学生汉字书写达不到《语文课程标准》所规定的“正确、端正、整洁”的要求。

很多人汉字书写不正确,不规范。

【能力提升】——课内精读

①这个问题是了解文学及其他美术所必须回答的。现在我们姑且答道:文字语言固然不能完全传达情绪意旨,假使能够,也并非文学所应希求的。一切美术作品也都是这样,尽量表现,非唯不能,而且不必。

②先从事实下手研究。譬如有一个荒村或任何物体,摄影家把它照一幅相,美术家把它画一幅图。这种相片和图画可以从两个观点去比较:第一,相片或图画,哪一个较“和自然逼真”?不消说得,在同一视域以内的东西,相片都可以包罗尽

致,并且体积、比例和实物都两两相称,不会有丝毫错误。图画就不然。美术家对一种境遇,未表现之先,先加一番选择。选择定的材料还须经过一番理想化,把美术家的人格参加进去,然后表现出来。所表现的只是实物一部分,就连这一部分也不必和实物完全一致。所以图画决不能如相片一样“和自然逼真”。第二,我们再问,相片和图画所引起的美感哪一个浓厚,所发生的印象哪一个深刻,这也不消说,稍有美术口胃的人都觉得图画比相片美得多。

③文学作品也是同样。譬如《论语》“子在川

上曰:‘逝者如斯夫,不舍昼夜。’”几句话,绝没完全描写出孔子说这番话时候的心境,而“如斯夫”三字更笼统,没有把当时的流水形容尽致。如果说详细一点儿,孔子也许这样说:“河水滚滚地流去,日夜都是这样,没有一刻停止。世界上一切事物不都像这流水时常变化不尽吗?过去的事物不就永远过去绝不回头吗?我看见这流水心中好不惨伤呀!……”但是纵使这样说去,还没有尽意。而比较起来,“逝者如斯夫,不舍昼夜”九个字,比这段长而臭的演义就值得玩味多了!在上等文学作品中——尤其在诗词中——这种言不尽意的例子处

处可见。譬如陶渊明的《时运》“有风自南,翼彼新苗”,《读〈山海经〉》“微雨从东来,好风与之俱”,本来没有表现出诗人的情绪,然而玩味起来,自觉有一种闲情逸致,令人心旷神怡。钱起的《省试湘灵鼓瑟》末二句“曲终人不见,江上数峰青”,也没有说出诗人的心绪,然而一种凄凉惜别的神情自然流露于言语之外。此外像陈子昂的《登幽州台歌》:“前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下!”李白的《怨情》:“美人卷珠帘,深坐颦蛾眉。但见泪痕湿,不知心恨谁。”虽然说明了诗人的情感,而所说出来的多么

简单,所含蓄的多么深远!再就写景说,无论何种境遇,要描写得惟妙惟肖,都要费许多笔墨。但是大手笔只选择两三件事轻描淡写一下,完全境遇便呈露眼前,栩栩如生。譬如陶渊明的《归园田居》:“方宅十余亩,草屋八九间。榆柳荫后檐,桃李罗堂前。暧暧远人村,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。”四十字把乡村风景写得多么真切!再如杜工部的《后出塞》:“落日照大旗,马鸣风萧萧。平沙列万幕,部伍各见招。中天悬明月,令严夜寂寥。悲笳数声动,壮士惨不骄。”寥寥几句话,把月夜沙场状况写得多么有声有色,然

而仔细观察起来,乡村景物还有多少为陶渊明所未提及,战地情况还有多少为杜工部所未提及。从此可知文学上我们并不以尽量表现为难能可贵。

(1)怎样理解“假使能够,也并非文学所应希求的”这句话?

这句话的意思是如果真的能做到“笔之于书的和存之于心的铢两悉称,丝毫不爽”,也不是文学上所应希求的。强调了文学上要做到“无言之美”。

(2)选文第③段主要运用了什么论证方法?有什么作用?

主要运用了举例论证。以孔子、陶渊明、钱起、陈子昂、李白、杜甫的文学作品为例,具体说明文学言不能尽意,也不必尽意的道理,使论证更有说服力。

(3)从文中看,陈子昂的《登幽州台歌》和李白的《怨情》是如何表现人物“深远”的情感的?

陈子昂的《登幽州台歌》从时空的角度留出空间,在广阔无垠的时空背景中,描绘了诗人孤独寂寞苦闷的情绪。李白的《怨情》不直截了当地写怨,而只描绘美人神态:含颦独坐,泪痕满面,却表现了她心中深深的愁恨,留下无限的遐想。

【能力提升】——类文阅读

(2019·江苏宿迁)阅读下面的文章,回答问题。

谈谦虚

朱光潜

①谦虚并非故意自贬身价,做客套应酬,像虚伪者所常表现的假面孔;它是起于自知之明,知道自己所已知的比起世间所可知的非常渺小,未知世界随着已知世界扩大,愈向前走发现天边愈远。他发现宇宙的无边无底,对之不能不起崇高雄伟之感,反观自己渺小,就不能不起谦虚之感。谦虚必起于自我渺小的意识,谦虚者的心目中必有一种为自己所不知不能的

高不可攀的东西,老是要抬着头去望它。这东西可以是全体宇宙,可以是圣贤豪杰,也可以是一个崇高的理想。一个人必须见地高远,知道天高地厚才能真正地谦虚,不知道天高地厚的人就老是觉得自己伟大,海若未曾望洋,就以为“天下之美尽在己”。谦虚有它消极方面,就是自我渺小的意识;也有它积极方面,就是高远的瞻瞩与恢阔的胸襟。

②看浅一点,谦虚是一种处世哲学。“人道恶盈而喜谦”,人本来没有可盈的时候,自以为盈,就无法再有所容纳,有所进益。谦虚是知不足,“知不足然后能自强”。一切自然节奏都是一起一

伏。引弓欲张先弛,升高欲跳先蹲,谦虚是进取向上的准备。老子譬道,常用谷和水。“谷神不死”“旷兮其若谷”“上善若水”“天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜”。谷虚所以有容,水柔所以不毁。人的谦虚可以说是取法于谷和水,它的外表虽是空旷柔弱,而它的内在力量却极刚健。这道理好比打太极拳,极力求绵软柔缓,可是“四两拨千斤”,极强悍的力士在这轻推慢挽之间可以望风披靡。

③看深一点,谦虚是一种宗教情绪。宗教都有一个被崇拜的崇高的对象,我们向外所呈献给被崇拜的对象

是虔敬,向内所对待自己的是谦虚。虔敬和谦虚是宗教情绪的两方面,内外相应相成。这种情绪和美感经验中的“崇高意识”以及一般人的英雄崇拜心理是相同的。我们突然间发现对象无限伟大,无形中自觉此身渺小,于是栗然生畏,肃然起敬;但是惊心动魄之余,就继以心领神会,物我交融,不知不觉中把自己也提升到那同样伟大的境界。对自然界的壮观如此,对伟大的英雄如此,对理想中所悬的全知全能的神或尽善尽美的境界也是如此。在这种心境中,我们同时感到自我的渺小和人性的尊严,自卑和自尊打成一片。

(选自《给青年的十二封信》,有删改)

(1)请简述第①段的论证思路。

先分析谦虚的内涵,再分析谦虚的内因,然后和不知天高地厚者对比,点出谦虚消极和积极的意义,为下文的进一步论述作铺垫。

(2)第②段画线句子运用了什么论证方法?论证了什么观点?

运用了比喻论证。通过通俗的比喻论证了“人的谦虚,它的外表虽是空旷柔弱,而它的内在力量却极刚健”的观点。

(3)依据文本内容简要概括谦虚的作用。

谦虚必见地高远,知道天高地厚;谦虚“知不足然后能自强”;谦虚是对崇高意识的虔诚和向往。

(4)结合选文和下面的材料,说说你对“谦虚”的看法。

【链接材料】在一次科研实验的关键环节中,导师要求一位同学独立去完成,可是这位同学却说自己不会做。在导师的坚持下,他无法推脱,结果实验完成得很成功,导师就问:“你为什么说不会做呢?”他说:“谦虚是我们中华民族的传统美德。”导师听了哈哈大笑:“会就会,不会就不会,为什么要如此谦虚呢?”

示例:谦虚是一种优良品质,它让你面对成就不张扬,面对不足而自强。生活、工作中我们应该保有这种精神品质。但我们也要恰当地发扬它,过分的谦虚会让自己丧失自信和斗志,实事求是地面对自己的工作、学习才是正确的选择。

谢谢!

学习导航

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}学习目标

1. 识记生字词,整体感知内容,梳理文章脉络层次。

2. 学习文中举例论证、对比论证、道理论证的论证方法。

3. 体悟无言之美的妙处,并能借此欣赏艺术作品。

课文梳理

【整体感知】——结构图解

本文以文学、音乐、雕塑等各类艺术作品为例,分析了言不必尽意、无声胜有声、含蓄不露等所表现出来的“无言之美”,得出“说出来的越少,留着不说的越多,所引起的美感就越大越深越真切”的结论。

【整体感知】——文章主旨

【整体感知】——写作特色

举例说理,通俗易懂。本文用通俗易懂的方式对高深、抽象的美学问题进行深入浅出的分析,引人入胜。读者在不知不觉之中自然而然地接受了作者的观点。同时,作者所举例子都十分典型、精辟,很有说服力。观点与例子结合紧密,逻辑严谨,通俗易懂。

1. 请用自己的话说说“无言”到底指什么,它又美在何处。

【解疑释难】

(1)“无言”不仅仅指无法用言语形容,更指在表现客观对象的美时,并不把肚子里的一切都说出来,而是含蓄不露,留下空白让欣赏者自己去领会。(2)“无言”美在含而不露,给欣赏者留下想象、回味的空间,使其产生真切、深刻的美感体验,收到“言已尽而意无穷”“无声胜有声”的效果。

2. 如何理解文中对于言与意关系的分析?

文章分析了言和意的关系,认为言是用以表达情感意绪的工具,但意“决不是完全可以”用言来传达的。因为意是丰富的、无限的、缥缈易逝的,具有混整的特性;而一旦用言语表现出来,意思就固定了、单一了,如果再考虑交流中信息的损耗、接受者理解的不同等因素,用言来表现的意就会出现偏差,而失去其丰富性。这里道出了人类语言先天的局限性。自从产生语言,人类逐渐习惯于以语言来思维,以固定的语义系统来指称和描述外在世界,但世界是丰富的、具

体的,语言却是概括的、抽象的,再完备的语义系统,

都无法穷形尽相地指称和描摹每一个个体事物。黑格尔甚至断言:“语言本质上只表达普遍的东西,但人们所想的却是特殊的东西,因此不能用语言表达人们所想的东西。”因而,作者说,以言语来表达丰富的“意”,“好像用断续的虚线画实物,只能得其近似”。当然,如果通过词语、概念的辨析,使语言表述精确化、严密化,或者采用修辞或文学的手段,拓展语言的表现力和表现空间,就可以尽可能地使“言”来表达丰富的“意”。

3. 作者在文末说:“说出来的越少,留着不说的越多,所引起的美感就越大越深越真切。”你认同这一观点吗?

观点一:我认同。诚如作者所言,一切美术作品,“尽量表现,非唯不能,而且不必”。“无言”“少言”的美术作品,含蓄蕴藉,以有限的“言”表现无限的美,能给读者留下丰富的想象余地,令人回味无穷。

观点二:我不认同。“无言之美”只是用尽可能精练的“言”表达尽可能丰富的内容,并非越少越好。例如,文学作品中朦胧诗本具有独特的美,但“朦胧”到让人像读天书一样去乱猜,就不再美妙了;再如,音乐中“无声胜有声”必须建立在“有声”的基础上,无声的寂静并非就是最美的境界。所以,含蓄是艺术的最高境界,但并非说出来的越少越好。

1. 根据拼音写出相应的词语。

(1)但是要想明了无言的yì yùn( ),宜从美术观点去研究。

(2)在文学作品中,言语之先的意象,和情绪意旨所fù lì( )的语言,都要尽美尽善,才能引起美感。

(3)现在我们gū qiě( )答道:文字语言固然不能完全传达情绪意旨,假使能够,也并非文学所应希求的。

达标训练

【基础过关】——字词积累

意蕴

附丽

姑且

(4)譬如《论语》“子在川上曰:‘逝者如斯夫,不舍昼夜。’”几句话,绝没完全描写出孔子说这番话时候的心境,而“如斯夫”三字更lǒng tǒng( ),没有把当时的流水形容尽致。

(5)李白的《怨情》:“美人卷珠帘,深坐颦é méi( )。”

(6)平沙列万幕,部伍各见招。中天悬明月,令严夜jì liáo ( )。

(7)中国有一句yàn yǔ( )说:“金刚怒目,不如菩萨低眉。”

笼统

蛾眉

寂寥

谚语

(8)本来没有表现出诗人的情绪,然而玩味起来,自觉有一种闲情逸致,令人xīn kuàng shén yí( )。

(9)但是大手笔只选择两三件事qīng miáo dàn xiě( )一下,完全境遇便呈露眼前,xǔ xǔ rú shēng( )。

(10)在这种极刑之下,未死之前当然有一种悲伤惨戚、mù bù rěn dǔ( )的一顷刻。

(11)以上是从各种艺术中xìn shǒu niān lái ( )的几个实例。

心旷神怡

轻描淡写

栩栩如生

目不忍睹

信手拈来

2.下列句子中加点的词语使用有误的一项是( )

A.写文章该详的地方要详,不可轻描淡写地一笔带过。

B.李白的“白发三千丈”这句诗大胆地运用夸张和想象的手法,把郁积在诗人胸中的“愁”描绘得栩栩如生。

C.马岭河峡谷两岸峭崖对峙,河谷幽深,以雄、奇、险、秀而独具特色,幽深壮丽的景色让人心旷神怡。

D.他信手拈来的打油诗,为节日聚会增添不少欢乐气氛。

B

【解析】栩栩如生:指艺术形象非常逼真,如同活的一样。与句中“郁积在诗人胸中的‘愁’”搭配不当,应改为“淋漓尽致”。

3.下列句子中没有语病的一项是( )

A.所谓无言,不一定指不说话,是注重在含蓄不露。

B.通过这篇文章,使我们认识到,说出来的越少,留着不说的越多,所引起的美感就越大越深越真切。

C.拿美术来表现思想和情感,宁可尽量流露,不如稍有含蓄。

D.作者以文学、音乐、雕塑、语言等各类艺术作品为例,分析了“无言之美”。

A

【解析】A项,没有语病;B项,缺少主语,应去掉“通过”或者“使”;C项,关联词语搭配不当,“宁可”应改为“与其”;D项,并列不恰当,“语言”不是艺术作品,应删去“、语言”。

4.阅读下列材料,用一句话写出你从中获得的信息。

材料一:有关部门对不同人群进行测试,要求每人写出“我虽然工作在风光旖旎的地方,却很寂寞,所以我要跳槽”这句话。结果,写不出或写错“旖旎”两个字的占了95%,“寂”字占54%,“寞”字占65%,“槽”字占70%;书写潦草的约占70%。

材料二:上海的一份“汉字书写现状”调查显示,年轻人写钢笔字不规范的占70%—80%。

材料三:北京的一份调查显示,41%的小学生汉字书写达不到《语文课程标准》所规定的“正确、端正、整洁”的要求。

很多人汉字书写不正确,不规范。

【能力提升】——课内精读

①这个问题是了解文学及其他美术所必须回答的。现在我们姑且答道:文字语言固然不能完全传达情绪意旨,假使能够,也并非文学所应希求的。一切美术作品也都是这样,尽量表现,非唯不能,而且不必。

②先从事实下手研究。譬如有一个荒村或任何物体,摄影家把它照一幅相,美术家把它画一幅图。这种相片和图画可以从两个观点去比较:第一,相片或图画,哪一个较“和自然逼真”?不消说得,在同一视域以内的东西,相片都可以包罗尽

致,并且体积、比例和实物都两两相称,不会有丝毫错误。图画就不然。美术家对一种境遇,未表现之先,先加一番选择。选择定的材料还须经过一番理想化,把美术家的人格参加进去,然后表现出来。所表现的只是实物一部分,就连这一部分也不必和实物完全一致。所以图画决不能如相片一样“和自然逼真”。第二,我们再问,相片和图画所引起的美感哪一个浓厚,所发生的印象哪一个深刻,这也不消说,稍有美术口胃的人都觉得图画比相片美得多。

③文学作品也是同样。譬如《论语》“子在川

上曰:‘逝者如斯夫,不舍昼夜。’”几句话,绝没完全描写出孔子说这番话时候的心境,而“如斯夫”三字更笼统,没有把当时的流水形容尽致。如果说详细一点儿,孔子也许这样说:“河水滚滚地流去,日夜都是这样,没有一刻停止。世界上一切事物不都像这流水时常变化不尽吗?过去的事物不就永远过去绝不回头吗?我看见这流水心中好不惨伤呀!……”但是纵使这样说去,还没有尽意。而比较起来,“逝者如斯夫,不舍昼夜”九个字,比这段长而臭的演义就值得玩味多了!在上等文学作品中——尤其在诗词中——这种言不尽意的例子处

处可见。譬如陶渊明的《时运》“有风自南,翼彼新苗”,《读〈山海经〉》“微雨从东来,好风与之俱”,本来没有表现出诗人的情绪,然而玩味起来,自觉有一种闲情逸致,令人心旷神怡。钱起的《省试湘灵鼓瑟》末二句“曲终人不见,江上数峰青”,也没有说出诗人的心绪,然而一种凄凉惜别的神情自然流露于言语之外。此外像陈子昂的《登幽州台歌》:“前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下!”李白的《怨情》:“美人卷珠帘,深坐颦蛾眉。但见泪痕湿,不知心恨谁。”虽然说明了诗人的情感,而所说出来的多么

简单,所含蓄的多么深远!再就写景说,无论何种境遇,要描写得惟妙惟肖,都要费许多笔墨。但是大手笔只选择两三件事轻描淡写一下,完全境遇便呈露眼前,栩栩如生。譬如陶渊明的《归园田居》:“方宅十余亩,草屋八九间。榆柳荫后檐,桃李罗堂前。暧暧远人村,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。”四十字把乡村风景写得多么真切!再如杜工部的《后出塞》:“落日照大旗,马鸣风萧萧。平沙列万幕,部伍各见招。中天悬明月,令严夜寂寥。悲笳数声动,壮士惨不骄。”寥寥几句话,把月夜沙场状况写得多么有声有色,然

而仔细观察起来,乡村景物还有多少为陶渊明所未提及,战地情况还有多少为杜工部所未提及。从此可知文学上我们并不以尽量表现为难能可贵。

(1)怎样理解“假使能够,也并非文学所应希求的”这句话?

这句话的意思是如果真的能做到“笔之于书的和存之于心的铢两悉称,丝毫不爽”,也不是文学上所应希求的。强调了文学上要做到“无言之美”。

(2)选文第③段主要运用了什么论证方法?有什么作用?

主要运用了举例论证。以孔子、陶渊明、钱起、陈子昂、李白、杜甫的文学作品为例,具体说明文学言不能尽意,也不必尽意的道理,使论证更有说服力。

(3)从文中看,陈子昂的《登幽州台歌》和李白的《怨情》是如何表现人物“深远”的情感的?

陈子昂的《登幽州台歌》从时空的角度留出空间,在广阔无垠的时空背景中,描绘了诗人孤独寂寞苦闷的情绪。李白的《怨情》不直截了当地写怨,而只描绘美人神态:含颦独坐,泪痕满面,却表现了她心中深深的愁恨,留下无限的遐想。

【能力提升】——类文阅读

(2019·江苏宿迁)阅读下面的文章,回答问题。

谈谦虚

朱光潜

①谦虚并非故意自贬身价,做客套应酬,像虚伪者所常表现的假面孔;它是起于自知之明,知道自己所已知的比起世间所可知的非常渺小,未知世界随着已知世界扩大,愈向前走发现天边愈远。他发现宇宙的无边无底,对之不能不起崇高雄伟之感,反观自己渺小,就不能不起谦虚之感。谦虚必起于自我渺小的意识,谦虚者的心目中必有一种为自己所不知不能的

高不可攀的东西,老是要抬着头去望它。这东西可以是全体宇宙,可以是圣贤豪杰,也可以是一个崇高的理想。一个人必须见地高远,知道天高地厚才能真正地谦虚,不知道天高地厚的人就老是觉得自己伟大,海若未曾望洋,就以为“天下之美尽在己”。谦虚有它消极方面,就是自我渺小的意识;也有它积极方面,就是高远的瞻瞩与恢阔的胸襟。

②看浅一点,谦虚是一种处世哲学。“人道恶盈而喜谦”,人本来没有可盈的时候,自以为盈,就无法再有所容纳,有所进益。谦虚是知不足,“知不足然后能自强”。一切自然节奏都是一起一

伏。引弓欲张先弛,升高欲跳先蹲,谦虚是进取向上的准备。老子譬道,常用谷和水。“谷神不死”“旷兮其若谷”“上善若水”“天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜”。谷虚所以有容,水柔所以不毁。人的谦虚可以说是取法于谷和水,它的外表虽是空旷柔弱,而它的内在力量却极刚健。这道理好比打太极拳,极力求绵软柔缓,可是“四两拨千斤”,极强悍的力士在这轻推慢挽之间可以望风披靡。

③看深一点,谦虚是一种宗教情绪。宗教都有一个被崇拜的崇高的对象,我们向外所呈献给被崇拜的对象

是虔敬,向内所对待自己的是谦虚。虔敬和谦虚是宗教情绪的两方面,内外相应相成。这种情绪和美感经验中的“崇高意识”以及一般人的英雄崇拜心理是相同的。我们突然间发现对象无限伟大,无形中自觉此身渺小,于是栗然生畏,肃然起敬;但是惊心动魄之余,就继以心领神会,物我交融,不知不觉中把自己也提升到那同样伟大的境界。对自然界的壮观如此,对伟大的英雄如此,对理想中所悬的全知全能的神或尽善尽美的境界也是如此。在这种心境中,我们同时感到自我的渺小和人性的尊严,自卑和自尊打成一片。

(选自《给青年的十二封信》,有删改)

(1)请简述第①段的论证思路。

先分析谦虚的内涵,再分析谦虚的内因,然后和不知天高地厚者对比,点出谦虚消极和积极的意义,为下文的进一步论述作铺垫。

(2)第②段画线句子运用了什么论证方法?论证了什么观点?

运用了比喻论证。通过通俗的比喻论证了“人的谦虚,它的外表虽是空旷柔弱,而它的内在力量却极刚健”的观点。

(3)依据文本内容简要概括谦虚的作用。

谦虚必见地高远,知道天高地厚;谦虚“知不足然后能自强”;谦虚是对崇高意识的虔诚和向往。

(4)结合选文和下面的材料,说说你对“谦虚”的看法。

【链接材料】在一次科研实验的关键环节中,导师要求一位同学独立去完成,可是这位同学却说自己不会做。在导师的坚持下,他无法推脱,结果实验完成得很成功,导师就问:“你为什么说不会做呢?”他说:“谦虚是我们中华民族的传统美德。”导师听了哈哈大笑:“会就会,不会就不会,为什么要如此谦虚呢?”

示例:谦虚是一种优良品质,它让你面对成就不张扬,面对不足而自强。生活、工作中我们应该保有这种精神品质。但我们也要恰当地发扬它,过分的谦虚会让自己丧失自信和斗志,实事求是地面对自己的工作、学习才是正确的选择。

谢谢!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读