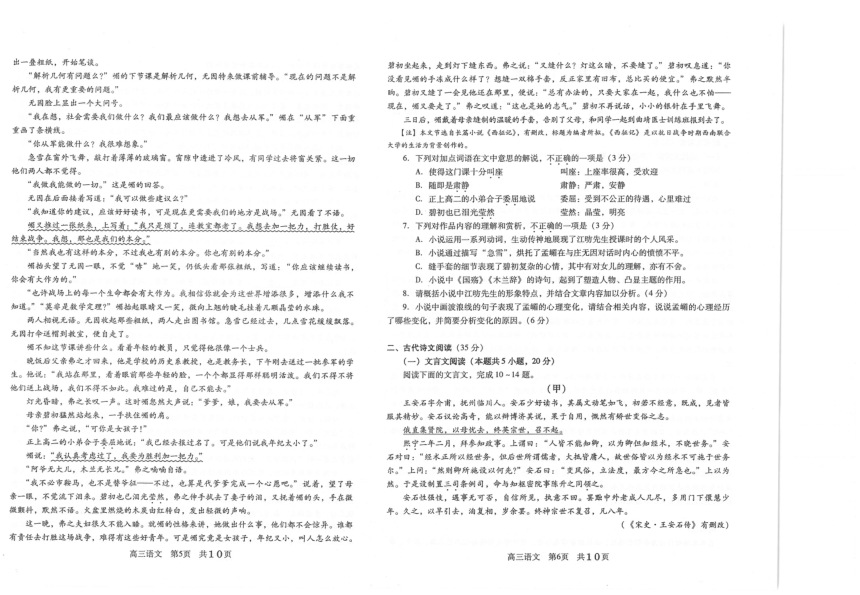

江苏省常熟市2021届高三上学期阶段性抽测二(12月)语文试题 扫描版含答案

文档属性

| 名称 | 江苏省常熟市2021届高三上学期阶段性抽测二(12月)语文试题 扫描版含答案 |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 4.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-12-15 19:50:53 | ||

图片预览

文档简介

高三阶段性抽测

美体验包含两个部分

体验和艺术体验

并非一直处于艺术创作状态

普通大众一样每天都经历着日常生活,但是他

对日常生活多了一种审美观照,这是一种特殊的人生体验。他们通过审美观照对日常生活进行延

语文

伸思考、联想想象,甚至通过灵感或直觉的心理活动建构一种与日常生活不一样的精神空间。艺

2020.12

术体验则要求再上升到一种新的精神高度,它是人生体验的继续延伸和不断升华,从艺术家的精

神世界中升腾起来。最终,艺术创造使艺术体验转化为一种新的存在状态——艺术品

胸中之竹”到“手中之竹

现代文阅读(35分)

这个过程被郑板桥精妙地概括为从“园中之竹”“眼

(一)现代文阅读(本题共5小题,19分)

的过程:江馆清秋,晨起看竹,烟光日影露气,皆浮动于疏枝密叶之间。胸中勃勃遷有画意。其

读下面的文字,完成1-5题

实胸中之竹,并不是眼中之竹也。因而磨墨展纸,落笔倏作变相,手中之竹又不是胸中之竹也

总之,意在笔先者,定则也;趣在法外者,化机也。独画云乎哉!

恩格斯曾在散文《风景》中生动地记述过一种使他永难忘怀的特殊“体验”:“你攀上船头

这个过桯分为三个阶段:笫一个阶段是人生体验,郑板桥在深秋之际住在江边馆驿,早展起

桅杄的大缆,望一望被船的龙骨划破的波浪,怎样溅起白色的泡沫,从你头顶高高地飞过;你再

床看竹,太阳照进竹林的晨雾之中,如云如烟,浮动于巯枝密叶之间,这个过程变园中之竹为眼

望一望那遥远的绿色

那里,波涛汹涌,永不停息,那里,阳光从千千万万舞动着的小明镜

中之竹,带有艺术家独特的审美观照。

中反射到你的眼里,那里,海水的碧绿同天空明镜般的蔚蓝以及阳光的金黄色交融成一片奇妙的

第二个阶段是。①,此时眼中之竹已转化为饱含意蕴的胸中之竹。胸中之竹与眼中之

色彩——那时候,你的一切无谓的烦恼、对俗世的敌人和他们的阴谋诡计的一切回忆都会消失,

最大的不同在于,它是一种抽象化、心灵化的意念,是在想象的、虚构的精神空间之中产生的

并且你会融合在自由的无限精神的自豪意识之中!

末存在状态,是成为艺术品之前的最后阶段

这就是一种审美体验。审美体验,有两层基本含义。首先,审美体验是审美的,它不同于非

是。②,艺术家磨墨、展纸、落笔,把艺术体验中的虚构艺术形象转化为

审美体验。审美体验总是与如下审美特征相连的:无功利、直觉、想象、意象等,而非审美体验

艺术家笔下的艺术形象,成为可见可感的艺术品,即手中之竹。

则常常涉及功利、实用、理智认识等特征。其次,审美体验是一种体验,它不同于一般经验。经

郑板桥还就此总结了两个规律:意在笔先,趣在法外。意在笔先,即艺术体验在艺术创作之

验属于表层的、日常消息性的、可以为普通心理学把握的感官印象,而体验则是深层的、高强度

前,艺术创作只是一种外化过程,最重要的是艺术体验时期所储备的艺术意蘊;趣在法外,即艺

的或难以言说的瞬间性生命直觉。也就是说,审美体验是一种既不同于非审美体验、又不同于

术趣味来自艺术法则之外,艺术法则只是创作方法而已,艺术家所蕴蓄的艺术感兴,才是艺术之

般经验的特殊的东西,它该是那种深层的、活生生的、令人沉醉痴迷而难以言说的瞬间性审美直

(摘編自孙先旭、胡鹏林《艺术家的审美体验》)

觉

审美体验一向是中西美学的一个重要问题。中国美学倾向于把它规定为“兴”“感兴”或

妙悟”等,并制订出一系列相应的美学原则:诗人作诗依赖“感兴”“伫兴”,诗的作品中兹

顾芳:讲审美,我想不仅要追求艺术作品的关,还要把艺术的审美验和心灌注于日常

含活生生的“兴象”;读者读诗则是追求“兴味”。由此,审美体验是被视为与人生、艺术的本

生活,从而获得一种“诗意的栖居”,尤其要追求人格的美

质密切相关的东西。同时,中国美学偏爱感悟式的或点到即止式的美学表述方式,追求美学的

叶朗:当然。美学是人文学科,研究对象是人的“生活世界”,这个“生活世界

诗化”。在西方,虽然审美体验在不同美学家那里获得了不同“命名”:“迷狂”“游戏”“高峰

有“意义”和“价值”的世界。中国传统美学的理论品格,最重要一点就在于十分重视美在精

体验”等,但在研究时,西方美学家同样将其与人生、艺术的本质关联起来。

神层面的作用。它引导人们重视艺术活动与人生的紧密联系,引导人们去追求心灵境界的提升

无论是审美体验还是艺术,归根到底,都是人类社会活动、社会实践的产物,因而都应当以

使自己有一种“光风霁月”般的胸襟和气象。

此为根基加以阐明。但是,社会实践又总是通过审美体验去显现的。因此,需要追问,社会存在

中国美学历来认为,艺术作品的品格和艺术家的品格是统一的。最突出的例子是嵇康。《世

或社会实践的丰富性与复杂性是如何通过审美体验这个“中介”而转化为艺术的。这样,审美

说新语》记载他身长七尺八寸,风姿特秀。当时人说他“龙章夙姿,天质自然”,山涛说他“岩

岩若孤松之独立”。嵇康把弹琴和他的生命追求融为一体。据记载,他临刑东市,神气不变,顾

体验的探究价值自然是毋庸置疑的了

摘編自王一川《〈审美体验论〉导言》)

视日影,索琴弹之,奏《广陵散》,曲终长叹:《广陵散》于今绝矣。”嵇康的音乐和生命合二为

一,升华为崇高的人格境界和审美境界。我们研究中国美学,不仅要关注艺术作品,而且要关注

材料二

艺术家的创作动力和创作动机,必须结合审美体验,通过审美创造转化为艺术品。其中,审

历史上如嵇康这样的艺术家的生存风格和生命华彩,他们用自己的崇高人格和生命创造了诗意的

高三语文第2页共10页

高三语文第1页共10页

美体验包含两个部分

体验和艺术体验

并非一直处于艺术创作状态

普通大众一样每天都经历着日常生活,但是他

对日常生活多了一种审美观照,这是一种特殊的人生体验。他们通过审美观照对日常生活进行延

语文

伸思考、联想想象,甚至通过灵感或直觉的心理活动建构一种与日常生活不一样的精神空间。艺

2020.12

术体验则要求再上升到一种新的精神高度,它是人生体验的继续延伸和不断升华,从艺术家的精

神世界中升腾起来。最终,艺术创造使艺术体验转化为一种新的存在状态——艺术品

胸中之竹”到“手中之竹

现代文阅读(35分)

这个过程被郑板桥精妙地概括为从“园中之竹”“眼

(一)现代文阅读(本题共5小题,19分)

的过程:江馆清秋,晨起看竹,烟光日影露气,皆浮动于疏枝密叶之间。胸中勃勃遷有画意。其

读下面的文字,完成1-5题

实胸中之竹,并不是眼中之竹也。因而磨墨展纸,落笔倏作变相,手中之竹又不是胸中之竹也

总之,意在笔先者,定则也;趣在法外者,化机也。独画云乎哉!

恩格斯曾在散文《风景》中生动地记述过一种使他永难忘怀的特殊“体验”:“你攀上船头

这个过桯分为三个阶段:笫一个阶段是人生体验,郑板桥在深秋之际住在江边馆驿,早展起

桅杄的大缆,望一望被船的龙骨划破的波浪,怎样溅起白色的泡沫,从你头顶高高地飞过;你再

床看竹,太阳照进竹林的晨雾之中,如云如烟,浮动于巯枝密叶之间,这个过程变园中之竹为眼

望一望那遥远的绿色

那里,波涛汹涌,永不停息,那里,阳光从千千万万舞动着的小明镜

中之竹,带有艺术家独特的审美观照。

中反射到你的眼里,那里,海水的碧绿同天空明镜般的蔚蓝以及阳光的金黄色交融成一片奇妙的

第二个阶段是。①,此时眼中之竹已转化为饱含意蕴的胸中之竹。胸中之竹与眼中之

色彩——那时候,你的一切无谓的烦恼、对俗世的敌人和他们的阴谋诡计的一切回忆都会消失,

最大的不同在于,它是一种抽象化、心灵化的意念,是在想象的、虚构的精神空间之中产生的

并且你会融合在自由的无限精神的自豪意识之中!

末存在状态,是成为艺术品之前的最后阶段

这就是一种审美体验。审美体验,有两层基本含义。首先,审美体验是审美的,它不同于非

是。②,艺术家磨墨、展纸、落笔,把艺术体验中的虚构艺术形象转化为

审美体验。审美体验总是与如下审美特征相连的:无功利、直觉、想象、意象等,而非审美体验

艺术家笔下的艺术形象,成为可见可感的艺术品,即手中之竹。

则常常涉及功利、实用、理智认识等特征。其次,审美体验是一种体验,它不同于一般经验。经

郑板桥还就此总结了两个规律:意在笔先,趣在法外。意在笔先,即艺术体验在艺术创作之

验属于表层的、日常消息性的、可以为普通心理学把握的感官印象,而体验则是深层的、高强度

前,艺术创作只是一种外化过程,最重要的是艺术体验时期所储备的艺术意蘊;趣在法外,即艺

的或难以言说的瞬间性生命直觉。也就是说,审美体验是一种既不同于非审美体验、又不同于

术趣味来自艺术法则之外,艺术法则只是创作方法而已,艺术家所蕴蓄的艺术感兴,才是艺术之

般经验的特殊的东西,它该是那种深层的、活生生的、令人沉醉痴迷而难以言说的瞬间性审美直

(摘編自孙先旭、胡鹏林《艺术家的审美体验》)

觉

审美体验一向是中西美学的一个重要问题。中国美学倾向于把它规定为“兴”“感兴”或

妙悟”等,并制订出一系列相应的美学原则:诗人作诗依赖“感兴”“伫兴”,诗的作品中兹

顾芳:讲审美,我想不仅要追求艺术作品的关,还要把艺术的审美验和心灌注于日常

含活生生的“兴象”;读者读诗则是追求“兴味”。由此,审美体验是被视为与人生、艺术的本

生活,从而获得一种“诗意的栖居”,尤其要追求人格的美

质密切相关的东西。同时,中国美学偏爱感悟式的或点到即止式的美学表述方式,追求美学的

叶朗:当然。美学是人文学科,研究对象是人的“生活世界”,这个“生活世界

诗化”。在西方,虽然审美体验在不同美学家那里获得了不同“命名”:“迷狂”“游戏”“高峰

有“意义”和“价值”的世界。中国传统美学的理论品格,最重要一点就在于十分重视美在精

体验”等,但在研究时,西方美学家同样将其与人生、艺术的本质关联起来。

神层面的作用。它引导人们重视艺术活动与人生的紧密联系,引导人们去追求心灵境界的提升

无论是审美体验还是艺术,归根到底,都是人类社会活动、社会实践的产物,因而都应当以

使自己有一种“光风霁月”般的胸襟和气象。

此为根基加以阐明。但是,社会实践又总是通过审美体验去显现的。因此,需要追问,社会存在

中国美学历来认为,艺术作品的品格和艺术家的品格是统一的。最突出的例子是嵇康。《世

或社会实践的丰富性与复杂性是如何通过审美体验这个“中介”而转化为艺术的。这样,审美

说新语》记载他身长七尺八寸,风姿特秀。当时人说他“龙章夙姿,天质自然”,山涛说他“岩

岩若孤松之独立”。嵇康把弹琴和他的生命追求融为一体。据记载,他临刑东市,神气不变,顾

体验的探究价值自然是毋庸置疑的了

摘編自王一川《〈审美体验论〉导言》)

视日影,索琴弹之,奏《广陵散》,曲终长叹:《广陵散》于今绝矣。”嵇康的音乐和生命合二为

一,升华为崇高的人格境界和审美境界。我们研究中国美学,不仅要关注艺术作品,而且要关注

材料二

艺术家的创作动力和创作动机,必须结合审美体验,通过审美创造转化为艺术品。其中,审

历史上如嵇康这样的艺术家的生存风格和生命华彩,他们用自己的崇高人格和生命创造了诗意的

高三语文第2页共10页

高三语文第1页共10页

同课章节目录