2.3 喀斯特、海岸和冰川地貌教材详解 (共55张PPT)

文档属性

| 名称 | 2.3 喀斯特、海岸和冰川地貌教材详解 (共55张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 14.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2020-12-16 10:27:57 | ||

图片预览

文档简介

第七讲

喀斯特、海岸和冰川地貌

湘教版高中地理新教材

知识梳理:课标要求和解读

课标要求:通过野外观察或视频、图像识别3-4种地貌,并描述地貌的主要特征。

课标解读:

人地协调观:培养学生探究自然界奥秘的科学精神。培养因地制宜的区域发展观念,初步树立正确的环境保护观与科学发展观。

综合思维:能运用基础知识,说明喀斯特、海岸和冰川地貌的形成和变化过程

区域认知:能在一定程度上识别特定区域(如居住周边、旅游地区等)的喀斯特、海岸和冰川地貌,并简单说明其对人类的影响。

地理实践力:学生能运用地图或视频观察、识别喀斯特、海岸和冰川地貌,进而具备一定的观察、调查意识和能力。

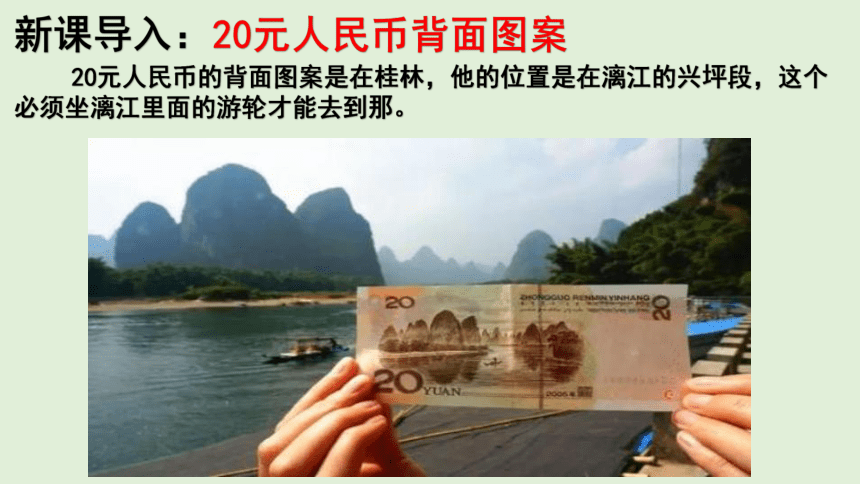

新课导入:20元人民币背面图案

20元人民币的背面图案是在桂林,他的位置是在漓江的兴坪段,这个必须坐漓江里面的游轮才能去到那。

问题探究:

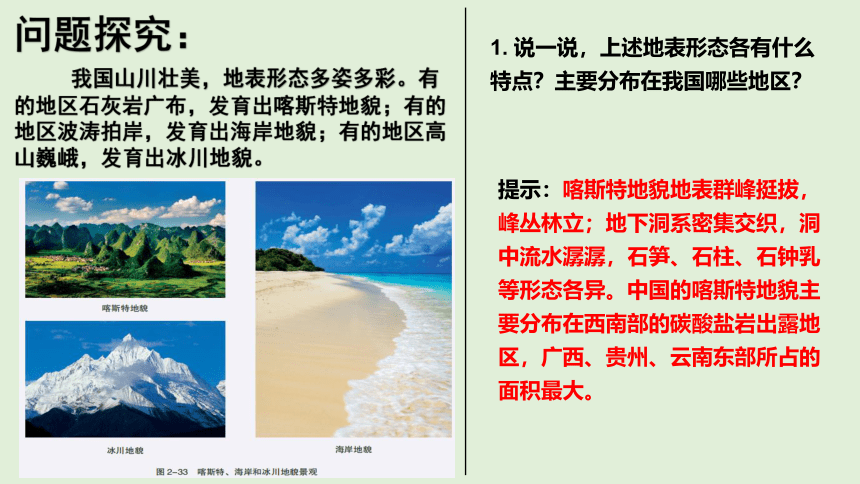

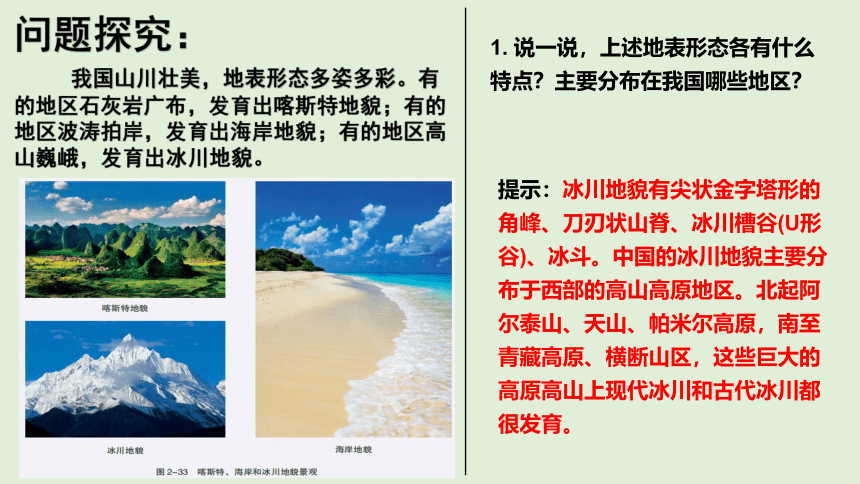

我国山川壮美,地表形态多姿多彩。有的地区石灰岩广布,发育出喀斯特地貌;有的地区波涛拍岸,发育出海岸地貌;有的地区高山巍峨,发育出冰川地貌。

1. 说一说,上述地表形态各有什么特点?主要分布在我国哪些地区?

提示:喀斯特地貌地表群峰挺拔,峰丛林立;地下洞系密集交织,洞中流水潺潺,石笋、石柱、石钟乳等形态各异。中国的喀斯特地貌主要分布在西南部的碳酸盐岩出露地区,广西、贵州、云南东部所占的面积最大。

问题探究:

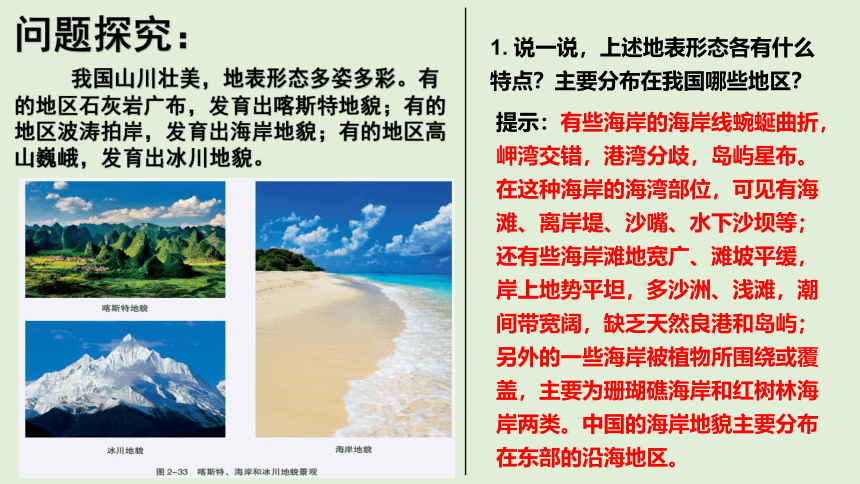

我国山川壮美,地表形态多姿多彩。有的地区石灰岩广布,发育出喀斯特地貌;有的地区波涛拍岸,发育出海岸地貌;有的地区高山巍峨,发育出冰川地貌。

1. 说一说,上述地表形态各有什么特点?主要分布在我国哪些地区?

提示:有些海岸的海岸线蜿蜒曲折,岬湾交错,港湾分歧,岛屿星布。在这种海岸的海湾部位,可见有海滩、离岸堤、沙嘴、水下沙坝等;还有些海岸滩地宽广、滩坡平缓,岸上地势平坦,多沙洲、浅滩,潮间带宽阔,缺乏天然良港和岛屿;另外的一些海岸被植物所围绕或覆盖,主要为珊瑚礁海岸和红树林海岸两类。中国的海岸地貌主要分布在东部的沿海地区。

问题探究:

我国山川壮美,地表形态多姿多彩。有的地区石灰岩广布,发育出喀斯特地貌;有的地区波涛拍岸,发育出海岸地貌;有的地区高山巍峨,发育出冰川地貌。

1. 说一说,上述地表形态各有什么特点?主要分布在我国哪些地区?

提示:冰川地貌有尖状金字塔形的角峰、刀刃状山脊、冰川槽谷(U形谷)、冰斗。中国的冰川地貌主要分布于西部的高山高原地区。北起阿尔泰山、天山、帕米尔高原,南至青藏高原、横断山区,这些巨大的高原高山上现代冰川和古代冰川都很发育。

问题探究:

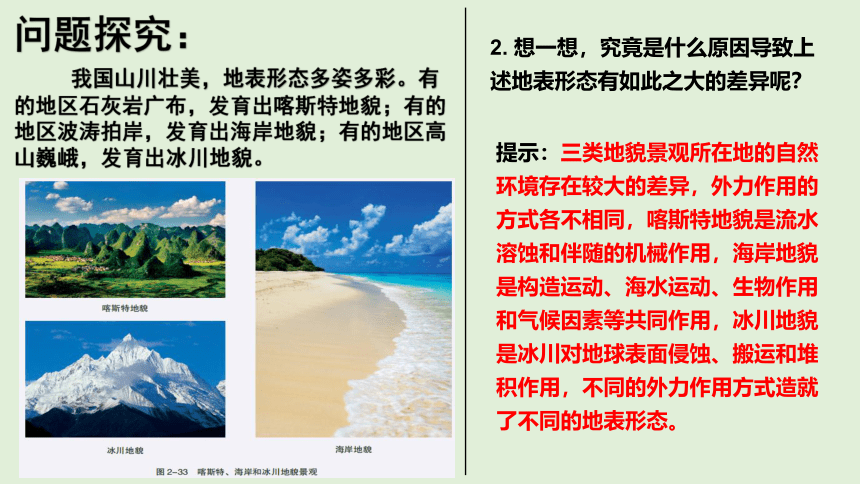

我国山川壮美,地表形态多姿多彩。有的地区石灰岩广布,发育出喀斯特地貌;有的地区波涛拍岸,发育出海岸地貌;有的地区高山巍峨,发育出冰川地貌。

2. 想一想,究竟是什么原因导致上述地表形态有如此之大的差异呢?

提示:三类地貌景观所在地的自然环境存在较大的差异,外力作用的方式各不相同,喀斯特地貌是流水溶蚀和伴随的机械作用,海岸地貌是构造运动、海水运动、生物作用和气候因素等共同作用,冰川地貌是冰川对地球表面侵蚀、搬运和堆积作用,不同的外力作用方式造就了不同的地表形态。

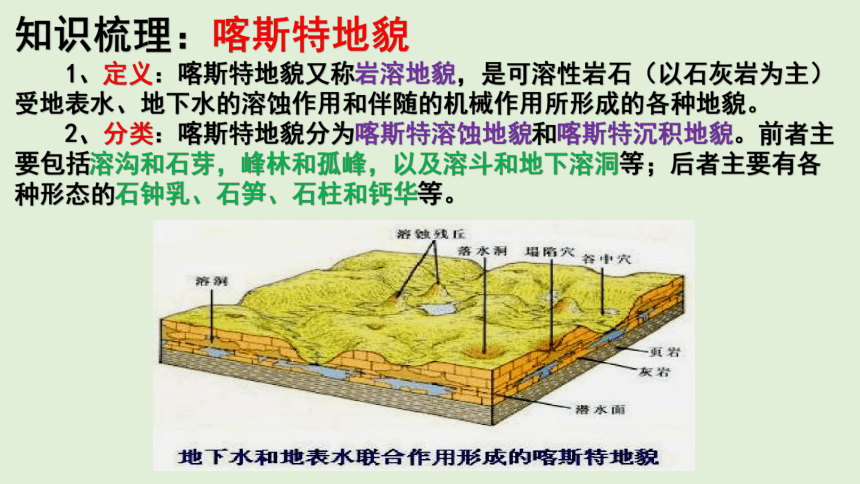

知识梳理:喀斯特地貌

1、定义:喀斯特地貌又称岩溶地貌,是可溶性岩石(以石灰岩为主)受地表水、地下水的溶蚀作用和伴随的机械作用所形成的各种地貌。

2、分类:喀斯特地貌分为喀斯特溶蚀地貌和喀斯特沉积地貌。前者主要包括溶沟和石芽,峰林和孤峰,以及溶斗和地下溶洞等;后者主要有各

种形态的石钟乳、石笋、石柱和钙华等。

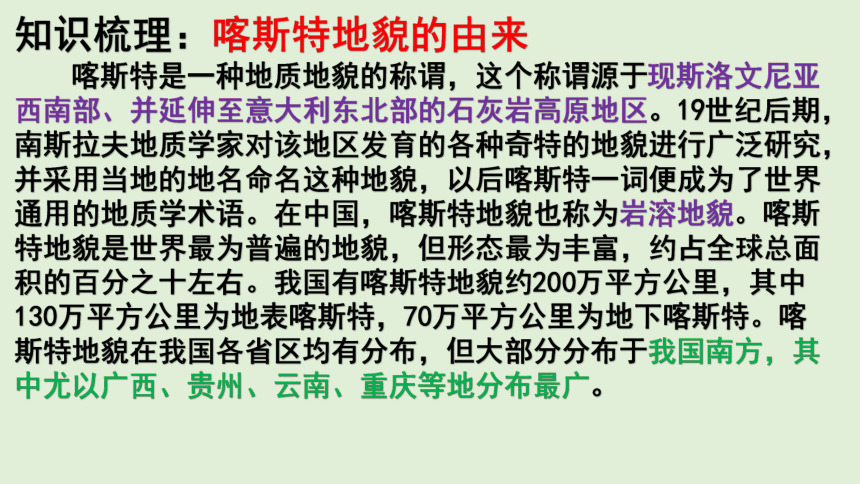

知识梳理:喀斯特地貌的由来

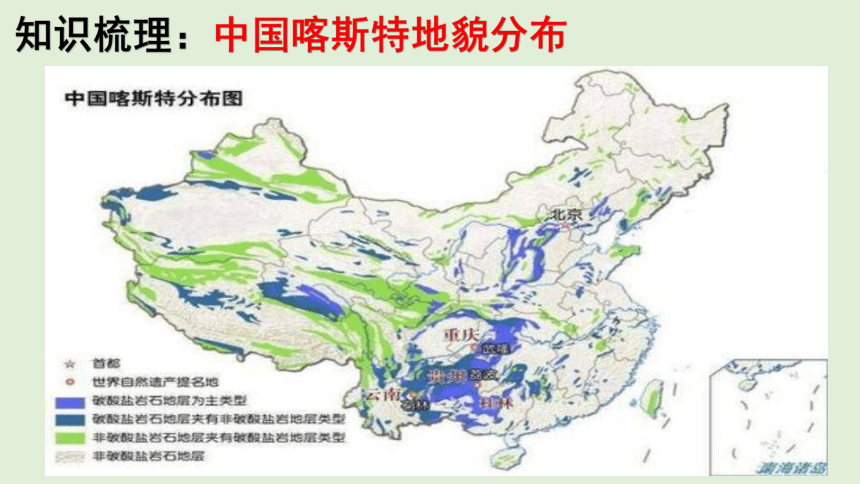

喀斯特是一种地质地貌的称谓,这个称谓源于现斯洛文尼亚西南部、并延伸至意大利东北部的石灰岩高原地区。19世纪后期,南斯拉夫地质学家对该地区发育的各种奇特的地貌进行广泛研究,并采用当地的地名命名这种地貌,以后喀斯特一词便成为了世界通用的地质学术语。在中国,喀斯特地貌也称为岩溶地貌。喀斯特地貌是世界最为普遍的地貌,但形态最为丰富,约占全球总面积的百分之十左右。我国有喀斯特地貌约200万平方公里,其中130万平方公里为地表喀斯特,70万平方公里为地下喀斯特。喀斯特地貌在我国各省区均有分布,但大部分分布于我国南方,其中尤以广西、贵州、云南、重庆等地分布最广。

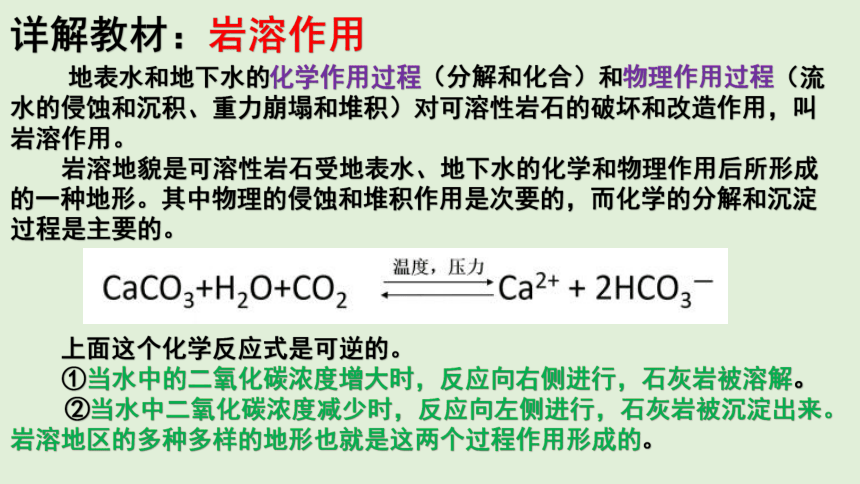

详解教材:岩溶作用

地表水和地下水的化学作用过程(分解和化合)和物理作用过程(流水的侵蚀和沉积、重力崩塌和堆积)对可溶性岩石的破坏和改造作用,叫岩溶作用。

岩溶地貌是可溶性岩石受地表水、地下水的化学和物理作用后所形成的一种地形。其中物理的侵蚀和堆积作用是次要的,而化学的分解和沉淀过程是主要的。

上面这个化学反应式是可逆的。

①当水中的二氧化碳浓度增大时,反应向右侧进行,石灰岩被溶解。

②当水中二氧化碳浓度减少时,反应向左侧进行,石灰岩被沉淀出来。

岩溶地区的多种多样的地形也就是这两个过程作用形成的。

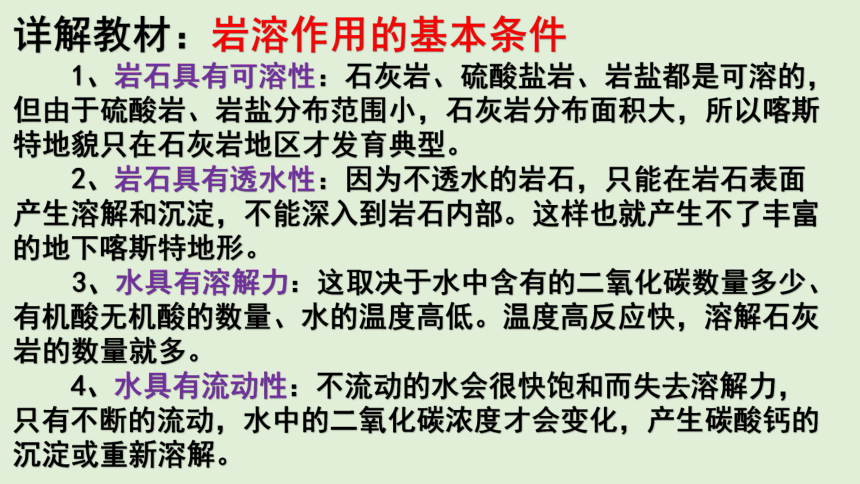

详解教材:岩溶作用的基本条件

1、岩石具有可溶性:石灰岩、硫酸盐岩、岩盐都是可溶的,但由于硫酸岩、岩盐分布范围小,石灰岩分布面积大,所以喀斯特地貌只在石灰岩地区才发育典型。

2、岩石具有透水性:因为不透水的岩石,只能在岩石表面产生溶解和沉淀,不能深入到岩石内部。这样也就产生不了丰富的地下喀斯特地形。

3、水具有溶解力:这取决于水中含有的二氧化碳数量多少、有机酸无机酸的数量、水的温度高低。温度高反应快,溶解石灰岩的数量就多。

4、水具有流动性:不流动的水会很快饱和而失去溶解力,只有不断的流动,水中的二氧化碳浓度才会变化,产生碳酸钙的沉淀或重新溶解。

知识梳理:中国喀斯特地貌分布

知识梳理:喀斯特地貌形态

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}类型

形态

成因

地面喀斯特地貌

峰林、峰丛、孤峰

溶蚀

溶蚀洼地

落水洞

地下喀斯特地貌

溶洞、地下河

石钟乳、石笋、石柱、

沉积

知识梳理:溶沟

溶沟是指地表水沿岩石表面和裂隙流动的过程中,对岩石不

断进行溶蚀、侵蚀而形成的石质沟槽。

知识梳理:石芽

石芽是凸出于溶沟之间的石脊。云南石林就是发育良好的石芽群。

知识梳理:峰林

峰林是指高耸林立的石灰岩山峰,山坡陡峭,相对高度可超过100 米,远望如林。

知识梳理:孤峰

孤峰是岩溶地区孤立的石灰岩山峰,多分布在岩溶平原或岩溶盆地中。

知识梳理:溶斗

溶斗又称喀斯特漏斗,是喀斯特地区一种口大底小的圆锥形洼地,平面轮廓为圆形或椭圆形,直径一般不足百米,面积由几十平方米到几百平方米,大的可达几平方千米。溶斗下部常有落水洞通往地下,如果通道被黏土或碎石堵塞,就会积水成池。有的地方又把塌陷的喀斯特漏斗称为天坑。

天坑

是指发育在碳酸盐岩喀斯特地区的一种周壁峻峭、深度与口径可达数百米的喀斯特负地形,具有巨大的容积,底部与地下河相连接(或者有证据证明地下河道已迁移)。

小寨天坑的形成

广西那坡县天坑

喀斯特溶蚀地貌

知识梳理:钙华

在合适的条件下,富含 Ca(HCO3)2 的地下热水接近或出露于地表时,因 CO2 大量逸出,导致 CaCO3 沉积,形成钙华。由于钙华的不均匀分布,常形成钙华坝、钙华湖等喀斯特沉积地貌。

知识梳理:溶洞与喀斯特沉积地貌

富含 CO2 的水在地下沿裂隙流动时,将石灰岩溶解后随水带走,形成溶洞。在溶洞内,含 Ca(HCO3)2 的水从洞顶往下滴时,因水分蒸发和 CO2 逸出,从水中析出的 CaCO3 在洞顶、洞壁和洞底发生沉积,形成多姿多彩的石钟乳、石笋、石柱等。

详解教材:海岸地貌

海岸带是指陆地与海洋互相接触和互相作用的地带。海岸地貌就是海岸带在构造运动、海水运动、生物作用和气候因素等共同作用下所形成的地表形态。

知识梳理:海岸带

海岸带是指陆地与海洋互相接触和互相作用的地带。

详解教材:海岸地貌的塑造因素

1、波浪作用:波浪的侵蚀作用在基岩海岸较为明显。基岩海岸一般水下岸坡坡度大,波浪能直接冲击岸边,一方面巨大的冲力直接施加在岩石上,另一方面波浪冲击岩石裂隙,使裂隙中的空气受到压缩,压缩的空气又对岩石施加压力。据测定,波高 6 米、波长 50 米的波浪,对每平方米岩壁产生的压力达 15 吨左右,最高可达 30 吨。在波浪的长期作用下,崖壁破碎,海岸崩塌,形成侵蚀海岸。

详解教材:海岸地貌的塑造因素

2、潮汐作用:潮差的大小直接影响着海浪和近岸流作用的范围。在由细颗粒组成的泥质海岸带,潮流是泥沙运移的主要营力。当潮流的实际含沙量低于其挟沙能力时,可对海底继续侵蚀;当实际含沙量超过挟沙能力时,部分泥沙便发生堆积。

详解教材:海岸地貌的塑造因素

3、生物作用:在热带和亚热带海域,因珊瑚和珊瑚礁的大量发育,构成珊瑚礁海岸;在红树林和盐沼植物广泛分布的海湾、河口的潮滩上,可形成红树林海岸。后者是平静、隐蔽的海岸环境,细颗粒物质易于堆积。在有些海岸上,生物的繁殖和新陈代谢,对海岸岩石有一定的分解和破坏作用。

详解教材:海岸地貌的塑造因素

4、气候因素:在不同的气候带,温度、降水、蒸发、风速等条件的不同,海岸风化作用的形式和强度各异,便形成不同的海岸形态,并使海岸地貌具有一定的地带性。

知识梳理:侵蚀海岸

波浪的侵蚀作用在基岩海岸较为明显。基岩海岸一般水下岸坡坡度大,波浪能直接冲击岸边,一方面巨大的冲力直接施加在岩石上,另一方面波浪冲击岩石裂隙,使裂隙中的空气受到压缩,压缩的空气又对岩石施加压力。据测定,波高6米、波长50米的波浪,对每平方米岩壁产生的压力达5 吨左右,最高可达30吨。在波浪的长期作用下,崖壁破碎,海岸崩塌,形成侵蚀海岸。

知识梳理:海蚀崖

海水不断冲击岸边基岩,淘空下部的岩石,使上部的岩石塌落,形成高出海面的陡崖,称为海蚀崖。

知识梳理:海蚀平台

在波浪作用下海蚀崖不断后退,形成微微向大海倾斜的基岩平台,称为海蚀平台。

知识梳理:海蚀柱

在海蚀平台上,有些抗蚀能力强的部分保留下来,成为海蚀柱。

知识梳理:海积地貌

泥沙来源比较丰富的海岸,在波浪和沿岸流的共同作用下,泥沙发生堆积,形成各种海积地貌,如海滩、沙嘴、离岸堤、水下沙坝等。

活动:

1. 读图 2-42,完成相关任务。

(1)指出图中的海蚀、海积地貌,描述它们的形态特点。

提示:海蚀崖属于海蚀地貌,其为高出海面的陡崖。海滩、沙嘴、离岸堤属于海积地貌,沙嘴指从陆地突入水中的状似尾巴的狭长沙滩;离岸堤是海浪挟带的泥沙在没有到达水边线以前就堆积下来,在一定位置上形成的出露水面的堤状堆积体。

活动:

1. 读图 2-42,完成相关任务。

(2)海滩是海岸边缘的沙砾堆积体。砾石组成的海滩坡度较大,沙质海滩的坡度则较小。沙质海滩往往成为人们休闲度假的理想场所,试说明其中的道理。

提示:海滩是指由海水搬运的沉积物堆积而形成的岸,海滩可分为砾石滩、粗沙滩和细沙滩。当沉积物来自悬崖或附近的沿岸山脉时,海滩主要由这些岩石矿物颗粒组成,粒度相对较粗,多为砾石。当沉积物主要来自河流远距离搬运时,海滩的沉积物质较细,是因为只有颗粒较小的粉沙与黏土粒级的沉积物才容易输运入海。沙质海岸其滩肩常由干燥的沙子组成,是进行阳光浴、沙滩排球、烧烤、篝火晚会等的理想场所。滩面的沙子湿而坚硬,是跑步者喜欢的地方。

活动:

1. 读图 2-42,完成相关任务。

(3)水下沙坝是大致与海岸线平行的长条形水下堆积体,常为保护海岸免遭波浪冲刷的一道屏障。议一议,如果人工挖沙破坏水下沙坝,可能会造成哪些不利后果?

提示:人工挖沙破坏水下沙坝,会加剧海浪对海岸带的侵蚀与破坏作用,造成海岸带基础设施的损毁以及海水倒灌现象,还会加剧风暴潮、海啸等海洋灾害对海岸带的破坏程度。

活动:

2. 岬角,又称“地角”,是海岸带凸出在海中的陡峭、狭窄的尖角,常见于半岛的前端,如我国山东半岛的成山角、南非开普半岛的好望角等。据此,完成相关任务。

在波浪不断侵蚀下,岬角海岸通常会出现哪些海蚀地貌?

提示:在波浪的不断侵蚀下,岬角海岸通常会出现海蚀崖、海蚀平台、海蚀柱、海蚀洞穴等海蚀地貌。

活动:

(3)一些大洲的大陆以岬角为其四至。根据下列信息进行空间定位,判断甲、乙、丙三个大洲的名称。

甲大洲大陆最东端为哈丰角(51° 24′ E,10° 27′ N),最西端为佛得角(17° 33′ W,14° 45′ N),最北端为本塞卡角(9° 50′ E,37° 21′ N),最南端为厄加勒斯角(20° 02′ E,34° 51′ S)。

乙大洲大陆最东端为杰日尼奥夫角(169° 40′ W,60° 05′ N),最西端为巴巴角26° 03′ E,39° 27′ N),最北端为切柳斯金角(104° 18′ E,77° 43′ N),最南端为皮艾角(103° 30′ E,1° 17′ N)。

丙大洲大陆最东端为布朗库角(34° 46′ W,7° 09′ S),最西端为帕里尼亚斯角(81° 20′ W,4° 41′ S),最北端为加伊纳斯角(71° 40′ W,12° 28′ N),最南端为弗罗厄德角(71° 18′ W,53° 54′ S)。

提示:甲为非洲,乙为亚洲,丙为南美洲。

详解教材:冰川地貌

由冰川作用塑造的地貌。属于气候地貌范畴。地球陆地表面有11%的面积为现代冰川覆盖,主要分布在极地、中低纬的高山和高原地区。第四纪冰期,欧、亚、北美的大陆冰盖连绵分布,曾波及比今日更为宽广的地域,给地表留下了大量冰川遗迹。

按冰川的形态和规模,主要分为大陆冰川和山岳冰川。大陆冰川面积大,冰层厚,主要分布在南极洲和格陵兰岛上。山岳冰川是发育在高山上的冰川,主要分布在中低纬度高海拔地区。

知识梳理:冰川地貌

冰川对地球表面的侵蚀、搬运和堆积作用,称为冰川作用。冰川作用导致地表形态变化所形成的地貌,称为冰川地貌。常见的冰川地貌主要有冰斗、冰川槽谷(U 形谷)、角峰和刃脊等。

阅读

冰川的“力量”

当冰川厚达100米时,冰床上每平方米承受约90吨的压力。冰川滑动时,不仅能够碾碎岩石,甚至可将冰床底部的巨大岩块"连根拔起"。运动的冰川可将大小混杂的砾石"带走",搬运到数百乃至数千米远的地方。冰川的搬运能力惊人,随冰川"漂移"的砾石,大的直径可达30余米。在波罗的海南岸平原上,曾发现冰川搬运而来的巨大岩块,其体积是4千米×2千米×0.2千米,体积之大,令人惊叹!

冰蚀湖

详解教材:冰蚀地貌

详解教材:冰蚀地貌

详解教材:冰蚀地貌

知识梳理:峡 湾

在高纬度地区,厚重的冰川能伸入海洋,冰川在流动过程中侵蚀海岸形成槽谷。冰退以后,槽谷被海水侵入,成为狭长的海湾,称为峡湾。峡湾深入陆地数十至数百千米,海水很深,两侧陡崖巍然,景色壮丽。

挪威以峡湾闻名,有“峡湾国家”之称。2005 年,挪威西峡湾被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。挪威西峡湾——盖朗厄尔峡湾和纳柔依峡湾,具有壮观的自然美景和独特的美学价值。

详解教材:冰碛地貌

冰碛地貌是冰川堆积形成的地貌,冰碛物堆积的各种地形总称冰碛地貌。它是研究古冰川和恢复古地理环境的重要依据。主要的冰碛地貌有冰碛丘陵、侧碛堤、终碛堤、鼓丘等。

详解教材:冰碛地貌

详解教材:冰积地貌

冰积地貌是冰融水将原来冰川搬运堆积的物质经过再搬运堆积而成,冰水堆积地貌因分布位置,物质结构和形态特征不同,可以分为冰水扇和冰水河谷、外冲平原、季候泥、冰砾阜和冰砾阜阶地、锅穴、蛇形丘等几类。

详解教材:欧洲冰川地貌

活动:

1. 比较冰川作用形成的 U 形谷与流水作用形成的 V 形谷的形态差异。

提示:U形谷谷底一般较平直而宽阔,两壁陡立。冰川沿由地面滑动侵蚀形成的沟谷,在冰川的刨蚀作用下不断加深、加宽,山嘴部分因阻挡冰川流动而被刨蚀掉。V形谷两壁较陡峭,谷底狭窄。在河流的上游以及山区河流,河水在垂直方向上的侵蚀作用大,这样使河谷的加深速度快于拓宽速度,从而在横断面上呈V形谷。

典例探究:

古往今来, “桂林山水甲天下”不知唤起了多少人对桂林山水的神往。读图,回答(1)~(3)题。

(1)图中属于地面喀斯特地貌的是( )

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.①③④

(2)图中景观主要与喀斯特沉积作用

有关的是( )

A.① B.②

C.③ D.④

(3)景观④的代表性喀斯特地貌形态有( )

A.石芽、漏斗、落水洞 B.石钟乳、石笋、石柱

C.天生桥、石林、洼地 D.溶洞、地下河、峰丛

典例探究:

【解析】

第(1)题,从图中可以看出漓江风光、象鼻山、峰林都是典型的地面喀斯特地貌;地下“神宫”是地下喀斯特地貌。

第(2)题,由图示可知,①②③均为地面喀斯特地貌,形成原因是溶蚀作用;④是地下喀斯特地貌的钟乳石,主要是沉积作用形成的。

第(3)题,景观④是典型的地下喀斯特地貌,包括溶洞、地下河及各种由碳酸钙沉积而成的堆积体,如石钟乳、石笋、石柱等。

答案:(1)A (2)D (3)B

典例探究:

下图是鼓浪屿西南沙滩上屹立着的一块巨岩,中间有一个大岩洞,潮涨潮落,海浪拍打这个岩洞时,发出咚咚声响,俨如击鼓,人们称它为“鼓浪石”。读图,回答(1)~(2)题。

(1)形成鼓浪石的地质作用,主要是( )

A.海水侵蚀 B.风化和风蚀

C.冰川侵蚀 D.流水侵蚀

(2)图中由海水堆积作用形成的地貌是( )

A.岩洞 B.岩礁

C.沙滩 D.海岸

典例探究:

【解析】

第(1)题,根据图文材料分析,该地位于海边,每日受海浪拍打,因此鼓浪石是受海水侵蚀作用形成的。第(2)题,沙滩是海水堆积作用形成的地貌,岩洞、岩礁、海岸的形成都受到海水侵蚀作用。

答案:(1)A (2)C

典例探究:

蛇形丘是一种冰水堆积地貌,隆起如堤,弯曲如蛇,两坡陡峭。其延伸的方向大致与冰川的流向一致,主要分布在大陆冰川区。读蛇形丘形成过程示意图,完成(1)~(3)题。

(1)图中冰川地貌最可能发育在 ( )

A.中国 B.巴西

C.加拿大 D.澳大利亚

(2)形成蛇形丘的堆积物主要来自 ( )

A.湖泊 B.冰面河

C.塌陷沉积 D.冰下河道

(3)蛇形丘接受堆积的季节主要是( )

A.春季 B.夏季

C.秋季 D.冬季

典例探究:

【解析】

第(1)题,由材料可知,蛇形丘主要分布在大陆冰川区,因此该地主要为纬度较高、温度较低的陆地区域,加拿大纬度较高,存在大陆冰川;中国和巴西、澳大利亚纬度相对较低,不存在大陆冰川。第(2)题,在冰川消融期间,冰融水很多,沿着冰裂隙渗入冰下,在冰川底部流动,形成冰下隧道。在隧道中的冰融水流会携带着许多冰碛物不断搬运、堆积;当冰体全部融化后,这种隧道堆积出露地表,成为蛇形丘,因而蛇形丘的堆积物主要来自冰下河道。第(3)题,受冰水补给的湖泊沉积,因夏季冰水流量大,带入湖泊的物质以沙为主,堆积量较大;冬季冰川停止消融,冰水断流,湖泊沉积主要为黏土和有机物,堆积量较小。

答案:(1)C (2)D (3)B

喀斯特、海岸和冰川地貌

湘教版高中地理新教材

知识梳理:课标要求和解读

课标要求:通过野外观察或视频、图像识别3-4种地貌,并描述地貌的主要特征。

课标解读:

人地协调观:培养学生探究自然界奥秘的科学精神。培养因地制宜的区域发展观念,初步树立正确的环境保护观与科学发展观。

综合思维:能运用基础知识,说明喀斯特、海岸和冰川地貌的形成和变化过程

区域认知:能在一定程度上识别特定区域(如居住周边、旅游地区等)的喀斯特、海岸和冰川地貌,并简单说明其对人类的影响。

地理实践力:学生能运用地图或视频观察、识别喀斯特、海岸和冰川地貌,进而具备一定的观察、调查意识和能力。

新课导入:20元人民币背面图案

20元人民币的背面图案是在桂林,他的位置是在漓江的兴坪段,这个必须坐漓江里面的游轮才能去到那。

问题探究:

我国山川壮美,地表形态多姿多彩。有的地区石灰岩广布,发育出喀斯特地貌;有的地区波涛拍岸,发育出海岸地貌;有的地区高山巍峨,发育出冰川地貌。

1. 说一说,上述地表形态各有什么特点?主要分布在我国哪些地区?

提示:喀斯特地貌地表群峰挺拔,峰丛林立;地下洞系密集交织,洞中流水潺潺,石笋、石柱、石钟乳等形态各异。中国的喀斯特地貌主要分布在西南部的碳酸盐岩出露地区,广西、贵州、云南东部所占的面积最大。

问题探究:

我国山川壮美,地表形态多姿多彩。有的地区石灰岩广布,发育出喀斯特地貌;有的地区波涛拍岸,发育出海岸地貌;有的地区高山巍峨,发育出冰川地貌。

1. 说一说,上述地表形态各有什么特点?主要分布在我国哪些地区?

提示:有些海岸的海岸线蜿蜒曲折,岬湾交错,港湾分歧,岛屿星布。在这种海岸的海湾部位,可见有海滩、离岸堤、沙嘴、水下沙坝等;还有些海岸滩地宽广、滩坡平缓,岸上地势平坦,多沙洲、浅滩,潮间带宽阔,缺乏天然良港和岛屿;另外的一些海岸被植物所围绕或覆盖,主要为珊瑚礁海岸和红树林海岸两类。中国的海岸地貌主要分布在东部的沿海地区。

问题探究:

我国山川壮美,地表形态多姿多彩。有的地区石灰岩广布,发育出喀斯特地貌;有的地区波涛拍岸,发育出海岸地貌;有的地区高山巍峨,发育出冰川地貌。

1. 说一说,上述地表形态各有什么特点?主要分布在我国哪些地区?

提示:冰川地貌有尖状金字塔形的角峰、刀刃状山脊、冰川槽谷(U形谷)、冰斗。中国的冰川地貌主要分布于西部的高山高原地区。北起阿尔泰山、天山、帕米尔高原,南至青藏高原、横断山区,这些巨大的高原高山上现代冰川和古代冰川都很发育。

问题探究:

我国山川壮美,地表形态多姿多彩。有的地区石灰岩广布,发育出喀斯特地貌;有的地区波涛拍岸,发育出海岸地貌;有的地区高山巍峨,发育出冰川地貌。

2. 想一想,究竟是什么原因导致上述地表形态有如此之大的差异呢?

提示:三类地貌景观所在地的自然环境存在较大的差异,外力作用的方式各不相同,喀斯特地貌是流水溶蚀和伴随的机械作用,海岸地貌是构造运动、海水运动、生物作用和气候因素等共同作用,冰川地貌是冰川对地球表面侵蚀、搬运和堆积作用,不同的外力作用方式造就了不同的地表形态。

知识梳理:喀斯特地貌

1、定义:喀斯特地貌又称岩溶地貌,是可溶性岩石(以石灰岩为主)受地表水、地下水的溶蚀作用和伴随的机械作用所形成的各种地貌。

2、分类:喀斯特地貌分为喀斯特溶蚀地貌和喀斯特沉积地貌。前者主要包括溶沟和石芽,峰林和孤峰,以及溶斗和地下溶洞等;后者主要有各

种形态的石钟乳、石笋、石柱和钙华等。

知识梳理:喀斯特地貌的由来

喀斯特是一种地质地貌的称谓,这个称谓源于现斯洛文尼亚西南部、并延伸至意大利东北部的石灰岩高原地区。19世纪后期,南斯拉夫地质学家对该地区发育的各种奇特的地貌进行广泛研究,并采用当地的地名命名这种地貌,以后喀斯特一词便成为了世界通用的地质学术语。在中国,喀斯特地貌也称为岩溶地貌。喀斯特地貌是世界最为普遍的地貌,但形态最为丰富,约占全球总面积的百分之十左右。我国有喀斯特地貌约200万平方公里,其中130万平方公里为地表喀斯特,70万平方公里为地下喀斯特。喀斯特地貌在我国各省区均有分布,但大部分分布于我国南方,其中尤以广西、贵州、云南、重庆等地分布最广。

详解教材:岩溶作用

地表水和地下水的化学作用过程(分解和化合)和物理作用过程(流水的侵蚀和沉积、重力崩塌和堆积)对可溶性岩石的破坏和改造作用,叫岩溶作用。

岩溶地貌是可溶性岩石受地表水、地下水的化学和物理作用后所形成的一种地形。其中物理的侵蚀和堆积作用是次要的,而化学的分解和沉淀过程是主要的。

上面这个化学反应式是可逆的。

①当水中的二氧化碳浓度增大时,反应向右侧进行,石灰岩被溶解。

②当水中二氧化碳浓度减少时,反应向左侧进行,石灰岩被沉淀出来。

岩溶地区的多种多样的地形也就是这两个过程作用形成的。

详解教材:岩溶作用的基本条件

1、岩石具有可溶性:石灰岩、硫酸盐岩、岩盐都是可溶的,但由于硫酸岩、岩盐分布范围小,石灰岩分布面积大,所以喀斯特地貌只在石灰岩地区才发育典型。

2、岩石具有透水性:因为不透水的岩石,只能在岩石表面产生溶解和沉淀,不能深入到岩石内部。这样也就产生不了丰富的地下喀斯特地形。

3、水具有溶解力:这取决于水中含有的二氧化碳数量多少、有机酸无机酸的数量、水的温度高低。温度高反应快,溶解石灰岩的数量就多。

4、水具有流动性:不流动的水会很快饱和而失去溶解力,只有不断的流动,水中的二氧化碳浓度才会变化,产生碳酸钙的沉淀或重新溶解。

知识梳理:中国喀斯特地貌分布

知识梳理:喀斯特地貌形态

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}类型

形态

成因

地面喀斯特地貌

峰林、峰丛、孤峰

溶蚀

溶蚀洼地

落水洞

地下喀斯特地貌

溶洞、地下河

石钟乳、石笋、石柱、

沉积

知识梳理:溶沟

溶沟是指地表水沿岩石表面和裂隙流动的过程中,对岩石不

断进行溶蚀、侵蚀而形成的石质沟槽。

知识梳理:石芽

石芽是凸出于溶沟之间的石脊。云南石林就是发育良好的石芽群。

知识梳理:峰林

峰林是指高耸林立的石灰岩山峰,山坡陡峭,相对高度可超过100 米,远望如林。

知识梳理:孤峰

孤峰是岩溶地区孤立的石灰岩山峰,多分布在岩溶平原或岩溶盆地中。

知识梳理:溶斗

溶斗又称喀斯特漏斗,是喀斯特地区一种口大底小的圆锥形洼地,平面轮廓为圆形或椭圆形,直径一般不足百米,面积由几十平方米到几百平方米,大的可达几平方千米。溶斗下部常有落水洞通往地下,如果通道被黏土或碎石堵塞,就会积水成池。有的地方又把塌陷的喀斯特漏斗称为天坑。

天坑

是指发育在碳酸盐岩喀斯特地区的一种周壁峻峭、深度与口径可达数百米的喀斯特负地形,具有巨大的容积,底部与地下河相连接(或者有证据证明地下河道已迁移)。

小寨天坑的形成

广西那坡县天坑

喀斯特溶蚀地貌

知识梳理:钙华

在合适的条件下,富含 Ca(HCO3)2 的地下热水接近或出露于地表时,因 CO2 大量逸出,导致 CaCO3 沉积,形成钙华。由于钙华的不均匀分布,常形成钙华坝、钙华湖等喀斯特沉积地貌。

知识梳理:溶洞与喀斯特沉积地貌

富含 CO2 的水在地下沿裂隙流动时,将石灰岩溶解后随水带走,形成溶洞。在溶洞内,含 Ca(HCO3)2 的水从洞顶往下滴时,因水分蒸发和 CO2 逸出,从水中析出的 CaCO3 在洞顶、洞壁和洞底发生沉积,形成多姿多彩的石钟乳、石笋、石柱等。

详解教材:海岸地貌

海岸带是指陆地与海洋互相接触和互相作用的地带。海岸地貌就是海岸带在构造运动、海水运动、生物作用和气候因素等共同作用下所形成的地表形态。

知识梳理:海岸带

海岸带是指陆地与海洋互相接触和互相作用的地带。

详解教材:海岸地貌的塑造因素

1、波浪作用:波浪的侵蚀作用在基岩海岸较为明显。基岩海岸一般水下岸坡坡度大,波浪能直接冲击岸边,一方面巨大的冲力直接施加在岩石上,另一方面波浪冲击岩石裂隙,使裂隙中的空气受到压缩,压缩的空气又对岩石施加压力。据测定,波高 6 米、波长 50 米的波浪,对每平方米岩壁产生的压力达 15 吨左右,最高可达 30 吨。在波浪的长期作用下,崖壁破碎,海岸崩塌,形成侵蚀海岸。

详解教材:海岸地貌的塑造因素

2、潮汐作用:潮差的大小直接影响着海浪和近岸流作用的范围。在由细颗粒组成的泥质海岸带,潮流是泥沙运移的主要营力。当潮流的实际含沙量低于其挟沙能力时,可对海底继续侵蚀;当实际含沙量超过挟沙能力时,部分泥沙便发生堆积。

详解教材:海岸地貌的塑造因素

3、生物作用:在热带和亚热带海域,因珊瑚和珊瑚礁的大量发育,构成珊瑚礁海岸;在红树林和盐沼植物广泛分布的海湾、河口的潮滩上,可形成红树林海岸。后者是平静、隐蔽的海岸环境,细颗粒物质易于堆积。在有些海岸上,生物的繁殖和新陈代谢,对海岸岩石有一定的分解和破坏作用。

详解教材:海岸地貌的塑造因素

4、气候因素:在不同的气候带,温度、降水、蒸发、风速等条件的不同,海岸风化作用的形式和强度各异,便形成不同的海岸形态,并使海岸地貌具有一定的地带性。

知识梳理:侵蚀海岸

波浪的侵蚀作用在基岩海岸较为明显。基岩海岸一般水下岸坡坡度大,波浪能直接冲击岸边,一方面巨大的冲力直接施加在岩石上,另一方面波浪冲击岩石裂隙,使裂隙中的空气受到压缩,压缩的空气又对岩石施加压力。据测定,波高6米、波长50米的波浪,对每平方米岩壁产生的压力达5 吨左右,最高可达30吨。在波浪的长期作用下,崖壁破碎,海岸崩塌,形成侵蚀海岸。

知识梳理:海蚀崖

海水不断冲击岸边基岩,淘空下部的岩石,使上部的岩石塌落,形成高出海面的陡崖,称为海蚀崖。

知识梳理:海蚀平台

在波浪作用下海蚀崖不断后退,形成微微向大海倾斜的基岩平台,称为海蚀平台。

知识梳理:海蚀柱

在海蚀平台上,有些抗蚀能力强的部分保留下来,成为海蚀柱。

知识梳理:海积地貌

泥沙来源比较丰富的海岸,在波浪和沿岸流的共同作用下,泥沙发生堆积,形成各种海积地貌,如海滩、沙嘴、离岸堤、水下沙坝等。

活动:

1. 读图 2-42,完成相关任务。

(1)指出图中的海蚀、海积地貌,描述它们的形态特点。

提示:海蚀崖属于海蚀地貌,其为高出海面的陡崖。海滩、沙嘴、离岸堤属于海积地貌,沙嘴指从陆地突入水中的状似尾巴的狭长沙滩;离岸堤是海浪挟带的泥沙在没有到达水边线以前就堆积下来,在一定位置上形成的出露水面的堤状堆积体。

活动:

1. 读图 2-42,完成相关任务。

(2)海滩是海岸边缘的沙砾堆积体。砾石组成的海滩坡度较大,沙质海滩的坡度则较小。沙质海滩往往成为人们休闲度假的理想场所,试说明其中的道理。

提示:海滩是指由海水搬运的沉积物堆积而形成的岸,海滩可分为砾石滩、粗沙滩和细沙滩。当沉积物来自悬崖或附近的沿岸山脉时,海滩主要由这些岩石矿物颗粒组成,粒度相对较粗,多为砾石。当沉积物主要来自河流远距离搬运时,海滩的沉积物质较细,是因为只有颗粒较小的粉沙与黏土粒级的沉积物才容易输运入海。沙质海岸其滩肩常由干燥的沙子组成,是进行阳光浴、沙滩排球、烧烤、篝火晚会等的理想场所。滩面的沙子湿而坚硬,是跑步者喜欢的地方。

活动:

1. 读图 2-42,完成相关任务。

(3)水下沙坝是大致与海岸线平行的长条形水下堆积体,常为保护海岸免遭波浪冲刷的一道屏障。议一议,如果人工挖沙破坏水下沙坝,可能会造成哪些不利后果?

提示:人工挖沙破坏水下沙坝,会加剧海浪对海岸带的侵蚀与破坏作用,造成海岸带基础设施的损毁以及海水倒灌现象,还会加剧风暴潮、海啸等海洋灾害对海岸带的破坏程度。

活动:

2. 岬角,又称“地角”,是海岸带凸出在海中的陡峭、狭窄的尖角,常见于半岛的前端,如我国山东半岛的成山角、南非开普半岛的好望角等。据此,完成相关任务。

在波浪不断侵蚀下,岬角海岸通常会出现哪些海蚀地貌?

提示:在波浪的不断侵蚀下,岬角海岸通常会出现海蚀崖、海蚀平台、海蚀柱、海蚀洞穴等海蚀地貌。

活动:

(3)一些大洲的大陆以岬角为其四至。根据下列信息进行空间定位,判断甲、乙、丙三个大洲的名称。

甲大洲大陆最东端为哈丰角(51° 24′ E,10° 27′ N),最西端为佛得角(17° 33′ W,14° 45′ N),最北端为本塞卡角(9° 50′ E,37° 21′ N),最南端为厄加勒斯角(20° 02′ E,34° 51′ S)。

乙大洲大陆最东端为杰日尼奥夫角(169° 40′ W,60° 05′ N),最西端为巴巴角26° 03′ E,39° 27′ N),最北端为切柳斯金角(104° 18′ E,77° 43′ N),最南端为皮艾角(103° 30′ E,1° 17′ N)。

丙大洲大陆最东端为布朗库角(34° 46′ W,7° 09′ S),最西端为帕里尼亚斯角(81° 20′ W,4° 41′ S),最北端为加伊纳斯角(71° 40′ W,12° 28′ N),最南端为弗罗厄德角(71° 18′ W,53° 54′ S)。

提示:甲为非洲,乙为亚洲,丙为南美洲。

详解教材:冰川地貌

由冰川作用塑造的地貌。属于气候地貌范畴。地球陆地表面有11%的面积为现代冰川覆盖,主要分布在极地、中低纬的高山和高原地区。第四纪冰期,欧、亚、北美的大陆冰盖连绵分布,曾波及比今日更为宽广的地域,给地表留下了大量冰川遗迹。

按冰川的形态和规模,主要分为大陆冰川和山岳冰川。大陆冰川面积大,冰层厚,主要分布在南极洲和格陵兰岛上。山岳冰川是发育在高山上的冰川,主要分布在中低纬度高海拔地区。

知识梳理:冰川地貌

冰川对地球表面的侵蚀、搬运和堆积作用,称为冰川作用。冰川作用导致地表形态变化所形成的地貌,称为冰川地貌。常见的冰川地貌主要有冰斗、冰川槽谷(U 形谷)、角峰和刃脊等。

阅读

冰川的“力量”

当冰川厚达100米时,冰床上每平方米承受约90吨的压力。冰川滑动时,不仅能够碾碎岩石,甚至可将冰床底部的巨大岩块"连根拔起"。运动的冰川可将大小混杂的砾石"带走",搬运到数百乃至数千米远的地方。冰川的搬运能力惊人,随冰川"漂移"的砾石,大的直径可达30余米。在波罗的海南岸平原上,曾发现冰川搬运而来的巨大岩块,其体积是4千米×2千米×0.2千米,体积之大,令人惊叹!

冰蚀湖

详解教材:冰蚀地貌

详解教材:冰蚀地貌

详解教材:冰蚀地貌

知识梳理:峡 湾

在高纬度地区,厚重的冰川能伸入海洋,冰川在流动过程中侵蚀海岸形成槽谷。冰退以后,槽谷被海水侵入,成为狭长的海湾,称为峡湾。峡湾深入陆地数十至数百千米,海水很深,两侧陡崖巍然,景色壮丽。

挪威以峡湾闻名,有“峡湾国家”之称。2005 年,挪威西峡湾被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。挪威西峡湾——盖朗厄尔峡湾和纳柔依峡湾,具有壮观的自然美景和独特的美学价值。

详解教材:冰碛地貌

冰碛地貌是冰川堆积形成的地貌,冰碛物堆积的各种地形总称冰碛地貌。它是研究古冰川和恢复古地理环境的重要依据。主要的冰碛地貌有冰碛丘陵、侧碛堤、终碛堤、鼓丘等。

详解教材:冰碛地貌

详解教材:冰积地貌

冰积地貌是冰融水将原来冰川搬运堆积的物质经过再搬运堆积而成,冰水堆积地貌因分布位置,物质结构和形态特征不同,可以分为冰水扇和冰水河谷、外冲平原、季候泥、冰砾阜和冰砾阜阶地、锅穴、蛇形丘等几类。

详解教材:欧洲冰川地貌

活动:

1. 比较冰川作用形成的 U 形谷与流水作用形成的 V 形谷的形态差异。

提示:U形谷谷底一般较平直而宽阔,两壁陡立。冰川沿由地面滑动侵蚀形成的沟谷,在冰川的刨蚀作用下不断加深、加宽,山嘴部分因阻挡冰川流动而被刨蚀掉。V形谷两壁较陡峭,谷底狭窄。在河流的上游以及山区河流,河水在垂直方向上的侵蚀作用大,这样使河谷的加深速度快于拓宽速度,从而在横断面上呈V形谷。

典例探究:

古往今来, “桂林山水甲天下”不知唤起了多少人对桂林山水的神往。读图,回答(1)~(3)题。

(1)图中属于地面喀斯特地貌的是( )

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.①③④

(2)图中景观主要与喀斯特沉积作用

有关的是( )

A.① B.②

C.③ D.④

(3)景观④的代表性喀斯特地貌形态有( )

A.石芽、漏斗、落水洞 B.石钟乳、石笋、石柱

C.天生桥、石林、洼地 D.溶洞、地下河、峰丛

典例探究:

【解析】

第(1)题,从图中可以看出漓江风光、象鼻山、峰林都是典型的地面喀斯特地貌;地下“神宫”是地下喀斯特地貌。

第(2)题,由图示可知,①②③均为地面喀斯特地貌,形成原因是溶蚀作用;④是地下喀斯特地貌的钟乳石,主要是沉积作用形成的。

第(3)题,景观④是典型的地下喀斯特地貌,包括溶洞、地下河及各种由碳酸钙沉积而成的堆积体,如石钟乳、石笋、石柱等。

答案:(1)A (2)D (3)B

典例探究:

下图是鼓浪屿西南沙滩上屹立着的一块巨岩,中间有一个大岩洞,潮涨潮落,海浪拍打这个岩洞时,发出咚咚声响,俨如击鼓,人们称它为“鼓浪石”。读图,回答(1)~(2)题。

(1)形成鼓浪石的地质作用,主要是( )

A.海水侵蚀 B.风化和风蚀

C.冰川侵蚀 D.流水侵蚀

(2)图中由海水堆积作用形成的地貌是( )

A.岩洞 B.岩礁

C.沙滩 D.海岸

典例探究:

【解析】

第(1)题,根据图文材料分析,该地位于海边,每日受海浪拍打,因此鼓浪石是受海水侵蚀作用形成的。第(2)题,沙滩是海水堆积作用形成的地貌,岩洞、岩礁、海岸的形成都受到海水侵蚀作用。

答案:(1)A (2)C

典例探究:

蛇形丘是一种冰水堆积地貌,隆起如堤,弯曲如蛇,两坡陡峭。其延伸的方向大致与冰川的流向一致,主要分布在大陆冰川区。读蛇形丘形成过程示意图,完成(1)~(3)题。

(1)图中冰川地貌最可能发育在 ( )

A.中国 B.巴西

C.加拿大 D.澳大利亚

(2)形成蛇形丘的堆积物主要来自 ( )

A.湖泊 B.冰面河

C.塌陷沉积 D.冰下河道

(3)蛇形丘接受堆积的季节主要是( )

A.春季 B.夏季

C.秋季 D.冬季

典例探究:

【解析】

第(1)题,由材料可知,蛇形丘主要分布在大陆冰川区,因此该地主要为纬度较高、温度较低的陆地区域,加拿大纬度较高,存在大陆冰川;中国和巴西、澳大利亚纬度相对较低,不存在大陆冰川。第(2)题,在冰川消融期间,冰融水很多,沿着冰裂隙渗入冰下,在冰川底部流动,形成冰下隧道。在隧道中的冰融水流会携带着许多冰碛物不断搬运、堆积;当冰体全部融化后,这种隧道堆积出露地表,成为蛇形丘,因而蛇形丘的堆积物主要来自冰下河道。第(3)题,受冰水补给的湖泊沉积,因夏季冰水流量大,带入湖泊的物质以沙为主,堆积量较大;冬季冰川停止消融,冰水断流,湖泊沉积主要为黏土和有机物,堆积量较小。

答案:(1)C (2)D (3)B