沪教版(上海)初中数学七年级第一学期 9.12 完全平方公式教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 沪教版(上海)初中数学七年级第一学期 9.12 完全平方公式教案(表格式) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 135.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2020-12-16 16:19:59 | ||

图片预览

文档简介

完全平方公式(一)

课题

9.12完全平方公式(一)

第1课时

共3课时

备课人

教材分析

完全平方公式初中数学中的重要公式,在整个中学数学中有着广泛的应用,解一元二次方程中重要的数学方法“配方法”的基础也是依据完全平方公式的。完全平方公式这一教学内容是学生已经掌握单项式乘法、多项式乘法以及平方差公式基础上的拓展,教材按照学生的认知规律,从具体到抽象,逐步发展学生的思维品质,培养学生自主学习、合作探究、合理猜想、推理论证、学以致用的能力,提高学生将现实模型数学化的能力,增强学生对数学的理解和解决实际问题的能力,体验成功的乐趣。因此,完全平方公式在初中数学中的地位和作用举足轻重,它既是前面知识的继承和发展,又是在将要学习的分解因式和解一元二次方程的重要依据,起着承前启后的作用。

学情分析

在学习本课之前已具备的基本知识和技能:①同类项的定义;②合并同类项法则的正确应用;③多项式乘以多项式法则;④平方差公式。学生对即将学习的内容已经具备的水平:在学习完全平方公式之前,学生已经能够整理出公式的右边形式。这节课的目的就是让学生从特殊性的计算上升到一般性的规律,从而得出公式,并能正确的应用公式。

教 学目 标

(一)教学知识点

1.完全平方公式的推导及其应用.

2.完全平方公式的几何解释.

(二)能力训练要求

1.经历探索完全平方公式的过程,进一步发展符号感和推理能力.

2.重视学生对算理的理解,有意识地培养学生的思维条理性和表达能力.

(三)情感与价值观要求

在灵活应用公式的过程中激发学生学习数学的兴趣,培养创新能力和探索精神.

重 点

完全平方公式的推导过程、结构特点、几何解释,灵活应用.

难 点

理解完全平方公式的结构特征并能灵活应用公式进行计算.

教具准备

多媒体

执教时间

教学过程

Ⅰ.提出问题,创设情境

[师]请同学们探究下列问题:

(出示投影片)

一位老人非常喜欢孩子.每当有孩子到他家做客时,老人都要拿出糖果招待他们.来一个孩子,老人就给这个孩子一块糖,来两个孩子,老人就给每个孩子两块塘,…

(1)第一天个男孩去了老人家,老人一共给了这些孩子多少块糖?

(2)第二天有个女孩去了老人家,老人一共给了这些孩子多少块糖?

(3)第三天这(个孩子一起去看老人,老人一共给了这些孩子多少块糖?

(4)这些孩子第三天得到的糖果数与前两天他们得到的糖果总数哪个多?多多少?为什么?

我们上一节学了平方差公式即,现在遇到了两个数的和的平方,这倒是个新问题.,这正是我们这节课要研究的问题.

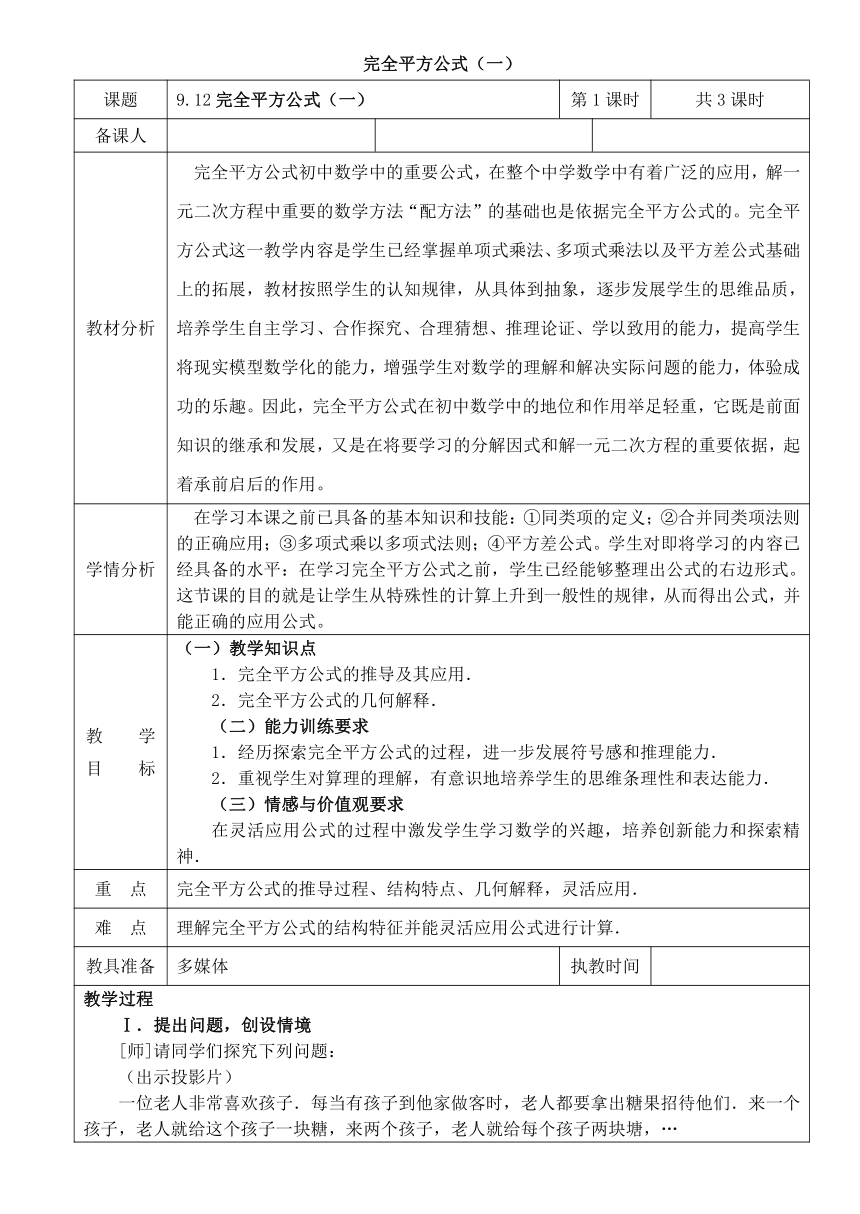

Ⅱ.导入新课、探究规律[师]能不能将转化为我们学过的知识去解决呢?1、我们可以从几何角度去解释完全平方差公式.一块边长为米的正方形试验田,因需要将其边长增加米,形成四块试验田,以种植不同的新品种(如图所示)(1)分别写出每块试验田的面积;(2)用不同的形式表示试验田的总面积,并进行比较,你发现了什么?2、算一算:(1)?你能用多项式乘法法则说明理由吗?(引导学生说理)(2)?

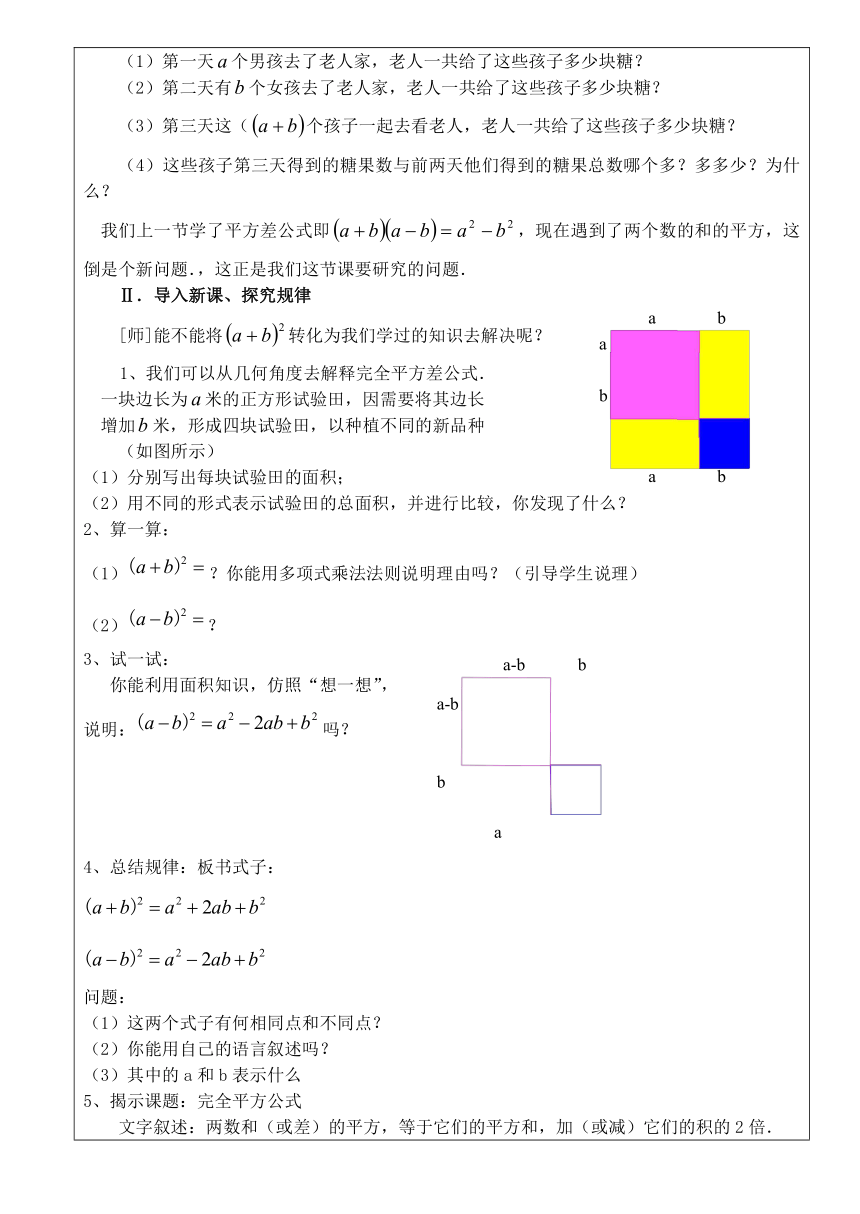

3、试一试:

你能利用面积知识,仿照“想一想”,说明:吗?4、总结规律:板书式子:

问题:(1)这两个式子有何相同点和不同点?(2)你能用自己的语言叙述吗?(3)其中的a和b表示什么5、揭示课题:完全平方公式文字叙述:两数和(或差)的平方,等于它们的平方和,加(或减)它们的积的2倍.

符号叙述:

[师]数学源于生活,又服务于生活,于是我们可以进一步理解完全平方公式的结构特征.现在,大家可以轻松解开课时提出的老人用糖招待孩子的问题了.

于是得孩子们第三天得到的糖果总数比前两天他们得到的糖果总数多2ab块.

剖析例题,加深认识例题1:应用完全平方公式计算:

(1)

(2)

(3)

(4)

例题2:议一议:下列各式的计算是否正确?例题3:运用完全平方公式计算:

(1)

(2)

(3)Ⅲ.随堂练习

课本P38练习1、2.Ⅳ.课堂小结1、总结平方差公式和完全平方公式区别.2、这节课你学到了什么?3借助“完全平方公式”有什么作用?4、利用“完全平方公式”计算时有哪些注意点?Ⅴ.融会贯通,挑战自我1、在横线上填上适当的式子,使等号成立。(1)

+4=

(2)

=(3)

+=(4)

=(

)Ⅵ.课后作业

练习册:P23/题1、2、3、;P/24题5;P25/题7

板书设计

a

b

a

b

b

a-b

b

a-b

b

a

b

a

§9.12

完全平方公式(一)

例1利用完全平方公式计算:

(1)

(2)

(3)

(4)

例3利用完全平方公式计算:

(1)

(2)

(3)

课题

9.12完全平方公式(一)

第1课时

共3课时

备课人

教材分析

完全平方公式初中数学中的重要公式,在整个中学数学中有着广泛的应用,解一元二次方程中重要的数学方法“配方法”的基础也是依据完全平方公式的。完全平方公式这一教学内容是学生已经掌握单项式乘法、多项式乘法以及平方差公式基础上的拓展,教材按照学生的认知规律,从具体到抽象,逐步发展学生的思维品质,培养学生自主学习、合作探究、合理猜想、推理论证、学以致用的能力,提高学生将现实模型数学化的能力,增强学生对数学的理解和解决实际问题的能力,体验成功的乐趣。因此,完全平方公式在初中数学中的地位和作用举足轻重,它既是前面知识的继承和发展,又是在将要学习的分解因式和解一元二次方程的重要依据,起着承前启后的作用。

学情分析

在学习本课之前已具备的基本知识和技能:①同类项的定义;②合并同类项法则的正确应用;③多项式乘以多项式法则;④平方差公式。学生对即将学习的内容已经具备的水平:在学习完全平方公式之前,学生已经能够整理出公式的右边形式。这节课的目的就是让学生从特殊性的计算上升到一般性的规律,从而得出公式,并能正确的应用公式。

教 学目 标

(一)教学知识点

1.完全平方公式的推导及其应用.

2.完全平方公式的几何解释.

(二)能力训练要求

1.经历探索完全平方公式的过程,进一步发展符号感和推理能力.

2.重视学生对算理的理解,有意识地培养学生的思维条理性和表达能力.

(三)情感与价值观要求

在灵活应用公式的过程中激发学生学习数学的兴趣,培养创新能力和探索精神.

重 点

完全平方公式的推导过程、结构特点、几何解释,灵活应用.

难 点

理解完全平方公式的结构特征并能灵活应用公式进行计算.

教具准备

多媒体

执教时间

教学过程

Ⅰ.提出问题,创设情境

[师]请同学们探究下列问题:

(出示投影片)

一位老人非常喜欢孩子.每当有孩子到他家做客时,老人都要拿出糖果招待他们.来一个孩子,老人就给这个孩子一块糖,来两个孩子,老人就给每个孩子两块塘,…

(1)第一天个男孩去了老人家,老人一共给了这些孩子多少块糖?

(2)第二天有个女孩去了老人家,老人一共给了这些孩子多少块糖?

(3)第三天这(个孩子一起去看老人,老人一共给了这些孩子多少块糖?

(4)这些孩子第三天得到的糖果数与前两天他们得到的糖果总数哪个多?多多少?为什么?

我们上一节学了平方差公式即,现在遇到了两个数的和的平方,这倒是个新问题.,这正是我们这节课要研究的问题.

Ⅱ.导入新课、探究规律[师]能不能将转化为我们学过的知识去解决呢?1、我们可以从几何角度去解释完全平方差公式.一块边长为米的正方形试验田,因需要将其边长增加米,形成四块试验田,以种植不同的新品种(如图所示)(1)分别写出每块试验田的面积;(2)用不同的形式表示试验田的总面积,并进行比较,你发现了什么?2、算一算:(1)?你能用多项式乘法法则说明理由吗?(引导学生说理)(2)?

3、试一试:

你能利用面积知识,仿照“想一想”,说明:吗?4、总结规律:板书式子:

问题:(1)这两个式子有何相同点和不同点?(2)你能用自己的语言叙述吗?(3)其中的a和b表示什么5、揭示课题:完全平方公式文字叙述:两数和(或差)的平方,等于它们的平方和,加(或减)它们的积的2倍.

符号叙述:

[师]数学源于生活,又服务于生活,于是我们可以进一步理解完全平方公式的结构特征.现在,大家可以轻松解开课时提出的老人用糖招待孩子的问题了.

于是得孩子们第三天得到的糖果总数比前两天他们得到的糖果总数多2ab块.

剖析例题,加深认识例题1:应用完全平方公式计算:

(1)

(2)

(3)

(4)

例题2:议一议:下列各式的计算是否正确?例题3:运用完全平方公式计算:

(1)

(2)

(3)Ⅲ.随堂练习

课本P38练习1、2.Ⅳ.课堂小结1、总结平方差公式和完全平方公式区别.2、这节课你学到了什么?3借助“完全平方公式”有什么作用?4、利用“完全平方公式”计算时有哪些注意点?Ⅴ.融会贯通,挑战自我1、在横线上填上适当的式子,使等号成立。(1)

+4=

(2)

=(3)

+=(4)

=(

)Ⅵ.课后作业

练习册:P23/题1、2、3、;P/24题5;P25/题7

板书设计

a

b

a

b

b

a-b

b

a-b

b

a

b

a

§9.12

完全平方公式(一)

例1利用完全平方公式计算:

(1)

(2)

(3)

(4)

例3利用完全平方公式计算:

(1)

(2)

(3)