2 回延安 课件(45张ppt)

图片预览

文档简介

2 回 延 安

第一单元 民风民俗

1 学习目标 2 新课导入

3 走近作者 4 背景资料

5 字词梳理 6 整体感知

7 精读细研 8 疑难探究

7 疑难探究 8 主旨归纳

主旨归纳

9

写作特色

10

目

录

CONTENTS

板书设计

11

课后作业

12

学习目标

1.了解“信天游”这种民歌形式,体会本诗的艺术特色。(重点)

2.把握诗歌的感情线索,学习综合运用拟人、夸张、排比等各类修辞手法和比兴手法。(难点)

3.体会诗人对革命圣地延安的深情以及对革命事业和革命人民的热爱之情,培养爱国情操。(重点)

新课导入

延安在中华民族历史上曾经写下辉煌的一页。从1935年到1948年,延安是中共中央的所在地,是中国人民解放斗争的总后方,延安精神,更是中华民族精神宝库中的珍贵财富。诗人贺敬之也曾经在延安生活和学习过五年,时隔10年后诗人重回到延安采用信天游的格式写下了这首诗《回延安》。今天,我们一起来学习贺敬之写的《回延安》,体会诗人对延安的思想感情。

新课导入

新课导入

走近作者

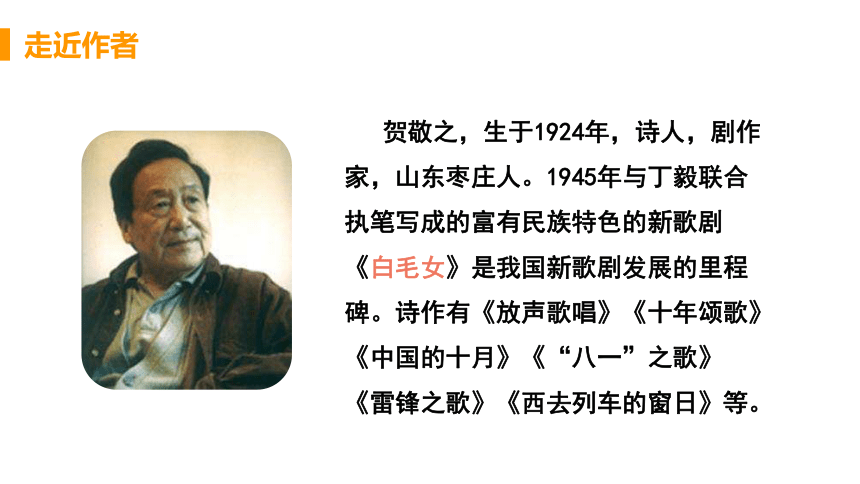

贺敬之,生于1924年,诗人,剧作家,山东枣庄人。1945年与丁毅联合执笔写成的富有民族特色的新歌剧《白毛女》是我国新歌剧发展的里程碑。诗作有《放声歌唱》《十年颂歌》《中国的十月》《“八一”之歌》《雷锋之歌》《西去列车的窗日》等。

背景资料

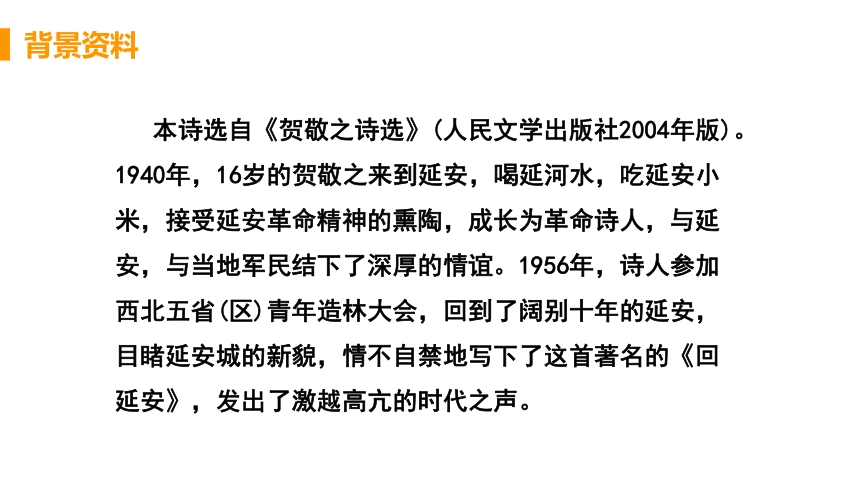

本诗选自《贺敬之诗选》(人民文学出版社2004年版)。1940年,16岁的贺敬之来到延安,喝延河水,吃延安小米,接受延安革命精神的熏陶,成长为革命诗人,与延安,与当地军民结下了深厚的情谊。1956年,诗人参加西北五省(区)青年造林大会,回到了阔别十年的延安,目睹延安城的新貌,情不自禁地写下了这首著名的《回延安》,发出了激越高亢的时代之声。

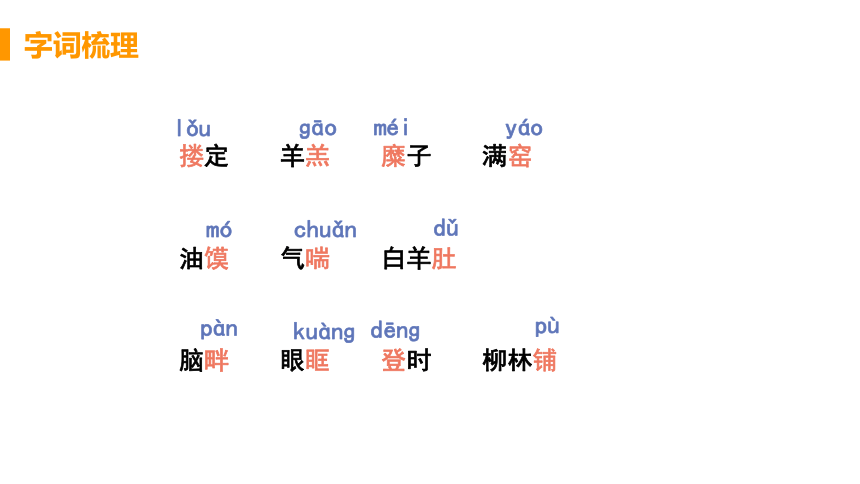

字词梳理

搂定 羊羔 糜子 满窑

油馍 气喘 白羊肚

脑畔 眼眶 登时 柳林铺

dǔ

méi

lǒu

chuǎn

pàn

kuànɡ

ɡāo

mó

yáo

dēnɡ

pù

字词梳理

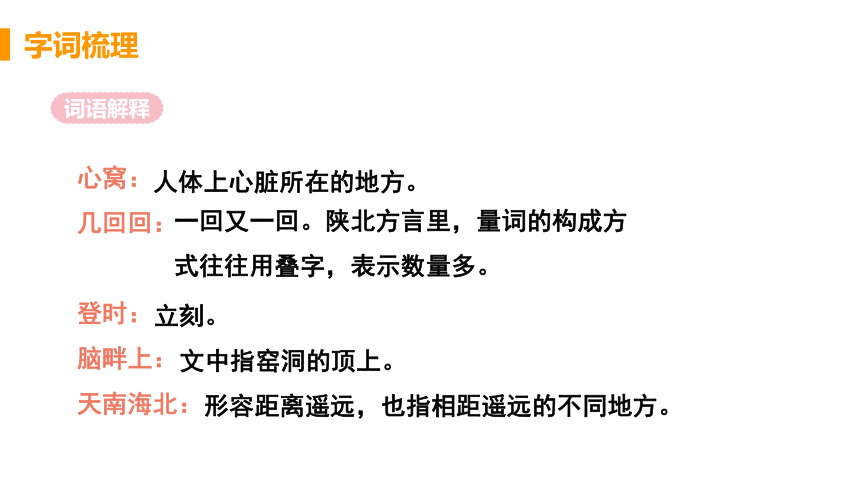

词语解释

一回又一回。陕北方言里,量词的构成方式往往用叠字,表示数量多。

心窝:

几回回:

登时:

脑畔上:

天南海北:

人体上心脏所在的地方。

立刻。

文中指窑洞的顶上。

形容距离遥远,也指相距遥远的不同地方。

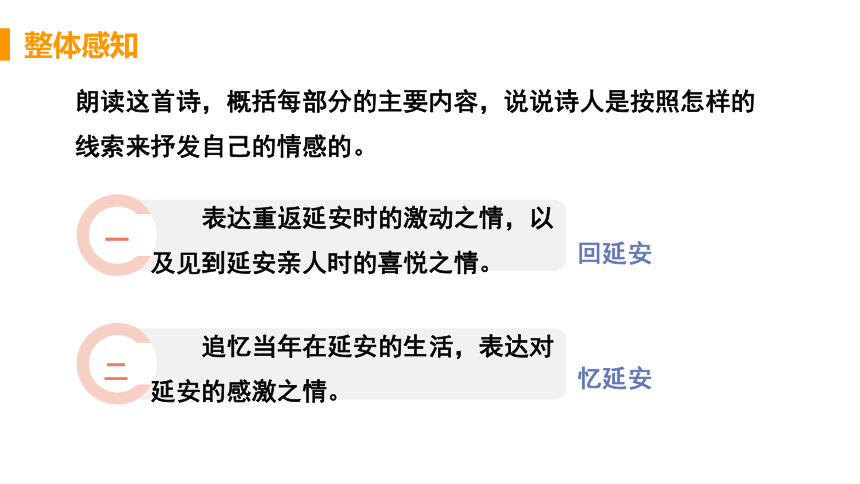

整体感知

朗读这首诗,概括每部分的主要内容,说说诗人是按照怎样的线索来抒发自己的情感的。

表达重返延安时的激动之情,以及见到延安亲人时的喜悦之情。

一

追忆当年在延安的生活,表达对延安的感激之情。

二

回延安

忆延安

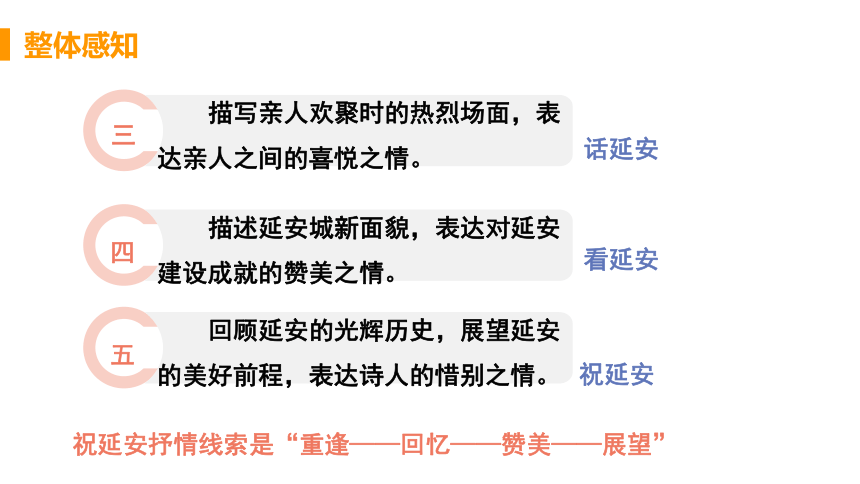

整体感知

描写亲人欢聚时的热烈场面,表达亲人之间的喜悦之情。

三

描述延安城新面貌,表达对延安建设成就的赞美之情。

四

话延安

看延安

回顾延安的光辉历史,展望延安的美好前程,表达诗人的惜别之情。

五

祝延安抒情线索是“重逢——回忆——赞美——展望”

祝延安

整体感知

如何理解诗作的情感?

诗作情感不是单调的,而是多层面的:

激情(回到延安时激动万分)

喜情(见到亲人时喜不自胜)

豪情(展望延安未来豪情万丈)

一个“情”字贯串全诗。

心口呀莫要这么厉害地跳,

灰尘呀莫把我眼睛挡住了……

品味第一部分

“莫要”“莫把”这两个表祈使语气的词语表现了诗人重回延安时无比激动、不能自已的心情。叫灰尘不要把自己的眼睛,挡住表明诗人急切地想要看到故地的情形,表现了其对延安深厚的感情。

精读细研

手抓黄土我不放,

紧紧儿贴在心窝上。

“抓”“贴”两个动词,写出了诗人回延安时的激动心情,表达了诗人对延安土地的挚爱。

精读细研

……几回回梦里回延安,

双手搂定宝塔山。

写出了诗人对故地之物的亲切之感

表明“搂”得紧,唯恐跑走,飞走

用梦境写心境,写出了诗人对延安的思念之深。

精读细研

千声万声呼唤你,

——母亲延安就在这里!

“千声万声”运用夸张的修辞手法,表达诗人对延安的深厚感情。把延安比作母亲,形象生动地写出了诗人对延安的亲切和敬爱,抒发了诗人再次回到魂牵梦萦的延安时兴奋、激动的心情。

精读细研

杜甫川唱来柳林铺笑,

红旗飘飘把手招。

“唱”“笑”“招”分别赋予“杜甫川”“柳林铺”“红旗”以人的特点,写河流、村庄、旗帜也热情欢迎诗人的到来,渲染了欢乐的气氛,烘托了诗人回延安途中急切、喜悦的心情。

精读细研

满心话登时说不出来,

一头扑在亲人怀……

“扑”字用语贴切,以无声的动作表现了诗人看到延安及延安亲人时无比欣喜激动而又无以言表的心情。

精读细研

……二十里铺送过柳林铺迎,

分别十年又回家中。

品味第二部分

这两行巧妙地选取两个地名,追溯当年相送、今日远迎的场景,自然引出下文对延安生活的回忆。“回家中”表明诗人把延安当成自己的家,可见其对延安的热爱之深、眷恋之切。

精读细研

树梢树枝树根根,亲山亲水有亲人。

比兴

精读细研

羊羔羔吃奶眼望着妈,小米饭养活我长大。

兴

先说树的梢、枝、根是连成一体的,以引起下句,比喻“我”与延安亲人是密不可分的一家人,写出诗人对延安的深厚感情。

先说羊羔吃奶之事,以引出“我”吃延安小米长大成人之事。这里主要采用了兴的手法,写出了延安对“我”的恩情。

东山的糜子西山的谷,

肩膀上的红旗手中的书。

先说山上的物产,以引起下文“肩膀上的红旗手中的书”,“红旗”和“书”是“我”当年在延安斗争生活和学习生活的写照。

兴

精读细研

米酒油馍木炭火,

团团围定炕上坐。

品味第三部分

渲染了延安人民热情招待客人的浓烈氛围。

“米酒”“油馍”“木炭火”“炕”极具地方特色。

精读细研

满窑里围得不透风,

脑畔上还响着脚步声。

“不透风”“脚步声”写出了团聚时窑洞人之多,表现了延安亲人对“我”的无限热情。

精读细研

老爷爷进门气喘得紧:

“我梦见鸡毛信来——可真见亲人……”

紧承上文的“脚步声”,写“老爷爷”进门的景象。

写“老爷爷”急于和诗人见面,匆匆赶来,心情激动。

精读细研

一口口的米酒千万句话,

长江大河起浪花。

写亲人、战友重逢聚谈时的热闹场景。诗人与亲人围坐在炕上,谈话如长江大河般汹涌澎湃,没有穷尽。

精读细研

品味第四部分

运用夸张的修辞手法,通过“千万条腿”“千万只眼”与“不够我走”“不够我看”的对照,从侧面突出了延安的变化之大,表达了诗人的喜悦之情和急于看遍延安城的迫切心情。

夸张

千万条腿来千万只眼,也不够我走来也不够我看!

精读细研

把延安的天空比作“大明镜”,展现了一幅阳光明媚、生机勃发的延安生活图景,表现了诗人兴奋喜悦、激动无比的心情。

比喻

头顶着蓝天大明镜,延安城照在我心中:

精读细研

一条条街道宽又平,一座座楼房披彩虹;

将“一座座楼房”说成“披彩虹”,生动有趣,写出了延安楼房色彩的绚丽。

拟人

一盏盏电灯亮又明,

一排排绿树迎春风……

“迎春风”,赋予“绿树”以人的情态,生动地写出了延安绿树的生机盎然。 “一条条……”“一座座……”“一盏盏……”“一排排……”构成排比,颇有气势地描绘了延安城十年来的巨大变化。

拟人

精读细研

今昔对比,“换新衣”赋予“母亲延安”以人的情态,形象地概括了延安十年间的巨大变化,抒发了诗人对延安旧貌换新颜的欣喜之情。

拟人

比喻

对照过去我认不出了你,

母亲延安换新衣。

精读细研

杨家岭的红旗啊高高地飘,革命万里起高潮!

品味第五部分

先说杨家岭的红旗(代指中共中央),以引起下文叙说革命事业在延安发展的旺盛之势。

兴

精读细研

枣园的灯光照人心,延河滚滚喊“前进”!

拟人

“照”字揭示革命思想有着照亮前路的作用,“喊”字有一种锐不可当的气势,赋予延河以人的行为,寓意革命形势大发展。

“身长翅膀”“脚生云”,运用夸张的修辞手法,写诗人幻想能自由飞翔,可以再回来看望延安母亲。

夸张

照应题目与诗歌开头,使结构更完整,再次抒发了诗人对延安母亲的眷念之情。

身长翅膀吧脚生云,

再回延安看母亲!

精读细研

1.本诗是以什么为线索组织材料的?

明线

回延安的过程

回延安、忆延安、话延安、看延安、颂延安

暗线

“情”

激情(刚回到延安时激动万分)

喜情(见到亲人时喜不自胜)

豪情(展望延安未来时豪情万丈)

疑难探究

2.诗人除了直接抒情,还通过人物的动作、语言和场景描写等来间接抒发情感。试着找出相关诗句,细心揣摩其中蕴含的诗人的情感。

直接抒情

“革命的道路千万里,天南海北想着你……——“我”与延安有永远割舍不掉的感情。

“身长翅膀吧脚生云,再回延安看母亲!”——盼望着能常回延安,能见到亲人,能看到延安的大发展。

疑难探究

“手抓黄土我不放,紧紧儿贴在心窝上”——用“黄土”代表养育了这里的人民的土地,“抓”“贴”等动作,将诗人重回延安的兴奋心情表露无遗。

“满心话登时说不出来,一头扑在亲人怀……”——心中有千言万语,却“登时说不出来”,表现出诗人见到亲人们时无以言表的激动,“扑”这一动作正是这种心情的外在表现。

动作描写

疑难探究

语言描写

“我梦见鸡毛信来——可真见亲人……”“保卫延安你们费了心,白头发添了几根根”——表现了以老爷爷为代表的革命群众与诗人之间亲密无间的感情。

场景描写

“一条条街道宽又平,一座座楼房披彩虹”——描写延安在新时期的新面貌,表达了诗人对延安建设成就的赞美。

疑难探究

3.诗歌采用了“信天游”的民歌形式,具有地方特色,请结合内容谈谈你的理解。

诗人运用了“信天游”民歌的形式歌颂延安。这种诗歌形式两行一节,一节一韵,诗行错落有致,读起来悠扬高亢。文中大量运用了比兴手法,揭示事理。如“树梢树枝树根根,亲山亲水有亲人”,以“树”起兴,比喻诗人和延安以及延安的父老乡亲的血肉关系。 “羊羔羔吃奶眼望着妈,小米饭养活我长大”,以“羊羔吃奶”起兴,比喻延安对诗人的养育之恩……

疑难探究

再有拟人、排比、对偶等修辞手法,也是民歌中经常采用的,它们会为诗歌增添了亲切、活泼的感彩。这首诗里还有不少陕北方言,如多次出现的叠音词“几回回”“树根根”“羊羔羔”“白生生”“一口口”等,一些儿化音“紧紧儿”“手把手儿”等。总之,用“信天游”的形式歌颂延安,抒发诗人心中对延安母亲的眷恋之情,这首诗的形式和内容达到了完美的统一。

疑难探究

4.如何理解诗人在诗歌中抒发的思想感情?

这是孩子对母亲的深情。这种感情产生于特殊的年代,特殊的环境。当年,诗人与千万热血青年一样,从祖国各地奔向革命圣地延安,在那里生活、学习、战斗。后来,诗人又和千万革命青年从延安走出去,走向全中国。可以说,延安像母亲一样哺育了一代革命者。十年后,诗人重回旧地,心中千言万语,奔涌而出,这是从血管里流淌出来的孩子对母亲的深情。诗人歌唱延安,其实也是在歌唱中国革命。

疑难探究

这首诗以饱满的激情,回忆了延安的战斗生活,赞颂了延安的巨大变化,展望了延安的未来,表现出诗人思念母亲延安的一片赤子之心,抒发了诗人对母亲延安的眷恋之情。

主旨归纳

1.运用动词,准确恰当。

本文多运用动词,以细致入微的动作来刻画母亲延安的形象,表达诗人对延安的深厚感情。如“手抓黄土我不放,紧紧儿贴在心窝上”中,“抓”字生动地描绘出“我”回到延安后,迫不及待一把“抓”住延安黄土的情形;“贴”字形象地表现出“我”和延安土地、延安人民心连心的血肉深情。再如“双手搂定宝塔山”中,一个“搂”字表现了诗人对故地之物的亲切之感;“一头扑在亲人怀……”中的“扑”字,更体现出“情动于中而形于外”。这些外在的动作,表现了诗人看到延安及延安亲人时无比欣喜和激动的心情,起到了“此时无声胜有声”的表达效果。

写作特色

2.巧用修辞,生动形象。

诗歌中多处采用比兴、拟人、夸张等修辞手法,刻画母亲延安的形象,表达诗人回到延安的喜悦和兴奋之情。如“千声万声呼唤你”运用夸张,极言呼唤声之多;“杜甫川唱来柳林铺笑”运用拟人,表达出诗人的欢快心情;“千声万声呼唤你,/——母亲延安就在这里”,运用比喻,把延安比作母亲,形象生动地表达了诗人对延安的深厚感情。多种修辞手法的运用,使延安的形象更加丰满,也将诗人对延安深厚的革命情感渲染得淋漓尽致。

写作特色

3.借用陕北民歌的形式,具有鲜明的地方色彩。

诗中的“枣园”“窑洞”“宝塔山”“糜子”等具有陕北鲜明的地方色彩;诗中所采用的信天游形式,是陕北民歌;诗中“莫要”“登时”“几根根”等,取自陕北方言。诗歌表达了对延安的深厚感情,所以诗中景物的描写、形式的采用以及全诗的遣词造句,都带有鲜明的地方色彩,使诗的内容与形式达到了和谐统一。

写作特色

板书设计

回延安

回延安——抒写久别之情——激动兴奋

忆延安——追忆战斗生活——感激怀念

话延安——描绘相聚场景——亲切温馨

看延安——记录崭新面貌——喜悦赞美

祝延安——展望美好未来——依依惜别

请完成对应习题

课后作业

第一单元 民风民俗

1 学习目标 2 新课导入

3 走近作者 4 背景资料

5 字词梳理 6 整体感知

7 精读细研 8 疑难探究

7 疑难探究 8 主旨归纳

主旨归纳

9

写作特色

10

目

录

CONTENTS

板书设计

11

课后作业

12

学习目标

1.了解“信天游”这种民歌形式,体会本诗的艺术特色。(重点)

2.把握诗歌的感情线索,学习综合运用拟人、夸张、排比等各类修辞手法和比兴手法。(难点)

3.体会诗人对革命圣地延安的深情以及对革命事业和革命人民的热爱之情,培养爱国情操。(重点)

新课导入

延安在中华民族历史上曾经写下辉煌的一页。从1935年到1948年,延安是中共中央的所在地,是中国人民解放斗争的总后方,延安精神,更是中华民族精神宝库中的珍贵财富。诗人贺敬之也曾经在延安生活和学习过五年,时隔10年后诗人重回到延安采用信天游的格式写下了这首诗《回延安》。今天,我们一起来学习贺敬之写的《回延安》,体会诗人对延安的思想感情。

新课导入

新课导入

走近作者

贺敬之,生于1924年,诗人,剧作家,山东枣庄人。1945年与丁毅联合执笔写成的富有民族特色的新歌剧《白毛女》是我国新歌剧发展的里程碑。诗作有《放声歌唱》《十年颂歌》《中国的十月》《“八一”之歌》《雷锋之歌》《西去列车的窗日》等。

背景资料

本诗选自《贺敬之诗选》(人民文学出版社2004年版)。1940年,16岁的贺敬之来到延安,喝延河水,吃延安小米,接受延安革命精神的熏陶,成长为革命诗人,与延安,与当地军民结下了深厚的情谊。1956年,诗人参加西北五省(区)青年造林大会,回到了阔别十年的延安,目睹延安城的新貌,情不自禁地写下了这首著名的《回延安》,发出了激越高亢的时代之声。

字词梳理

搂定 羊羔 糜子 满窑

油馍 气喘 白羊肚

脑畔 眼眶 登时 柳林铺

dǔ

méi

lǒu

chuǎn

pàn

kuànɡ

ɡāo

mó

yáo

dēnɡ

pù

字词梳理

词语解释

一回又一回。陕北方言里,量词的构成方式往往用叠字,表示数量多。

心窝:

几回回:

登时:

脑畔上:

天南海北:

人体上心脏所在的地方。

立刻。

文中指窑洞的顶上。

形容距离遥远,也指相距遥远的不同地方。

整体感知

朗读这首诗,概括每部分的主要内容,说说诗人是按照怎样的线索来抒发自己的情感的。

表达重返延安时的激动之情,以及见到延安亲人时的喜悦之情。

一

追忆当年在延安的生活,表达对延安的感激之情。

二

回延安

忆延安

整体感知

描写亲人欢聚时的热烈场面,表达亲人之间的喜悦之情。

三

描述延安城新面貌,表达对延安建设成就的赞美之情。

四

话延安

看延安

回顾延安的光辉历史,展望延安的美好前程,表达诗人的惜别之情。

五

祝延安抒情线索是“重逢——回忆——赞美——展望”

祝延安

整体感知

如何理解诗作的情感?

诗作情感不是单调的,而是多层面的:

激情(回到延安时激动万分)

喜情(见到亲人时喜不自胜)

豪情(展望延安未来豪情万丈)

一个“情”字贯串全诗。

心口呀莫要这么厉害地跳,

灰尘呀莫把我眼睛挡住了……

品味第一部分

“莫要”“莫把”这两个表祈使语气的词语表现了诗人重回延安时无比激动、不能自已的心情。叫灰尘不要把自己的眼睛,挡住表明诗人急切地想要看到故地的情形,表现了其对延安深厚的感情。

精读细研

手抓黄土我不放,

紧紧儿贴在心窝上。

“抓”“贴”两个动词,写出了诗人回延安时的激动心情,表达了诗人对延安土地的挚爱。

精读细研

……几回回梦里回延安,

双手搂定宝塔山。

写出了诗人对故地之物的亲切之感

表明“搂”得紧,唯恐跑走,飞走

用梦境写心境,写出了诗人对延安的思念之深。

精读细研

千声万声呼唤你,

——母亲延安就在这里!

“千声万声”运用夸张的修辞手法,表达诗人对延安的深厚感情。把延安比作母亲,形象生动地写出了诗人对延安的亲切和敬爱,抒发了诗人再次回到魂牵梦萦的延安时兴奋、激动的心情。

精读细研

杜甫川唱来柳林铺笑,

红旗飘飘把手招。

“唱”“笑”“招”分别赋予“杜甫川”“柳林铺”“红旗”以人的特点,写河流、村庄、旗帜也热情欢迎诗人的到来,渲染了欢乐的气氛,烘托了诗人回延安途中急切、喜悦的心情。

精读细研

满心话登时说不出来,

一头扑在亲人怀……

“扑”字用语贴切,以无声的动作表现了诗人看到延安及延安亲人时无比欣喜激动而又无以言表的心情。

精读细研

……二十里铺送过柳林铺迎,

分别十年又回家中。

品味第二部分

这两行巧妙地选取两个地名,追溯当年相送、今日远迎的场景,自然引出下文对延安生活的回忆。“回家中”表明诗人把延安当成自己的家,可见其对延安的热爱之深、眷恋之切。

精读细研

树梢树枝树根根,亲山亲水有亲人。

比兴

精读细研

羊羔羔吃奶眼望着妈,小米饭养活我长大。

兴

先说树的梢、枝、根是连成一体的,以引起下句,比喻“我”与延安亲人是密不可分的一家人,写出诗人对延安的深厚感情。

先说羊羔吃奶之事,以引出“我”吃延安小米长大成人之事。这里主要采用了兴的手法,写出了延安对“我”的恩情。

东山的糜子西山的谷,

肩膀上的红旗手中的书。

先说山上的物产,以引起下文“肩膀上的红旗手中的书”,“红旗”和“书”是“我”当年在延安斗争生活和学习生活的写照。

兴

精读细研

米酒油馍木炭火,

团团围定炕上坐。

品味第三部分

渲染了延安人民热情招待客人的浓烈氛围。

“米酒”“油馍”“木炭火”“炕”极具地方特色。

精读细研

满窑里围得不透风,

脑畔上还响着脚步声。

“不透风”“脚步声”写出了团聚时窑洞人之多,表现了延安亲人对“我”的无限热情。

精读细研

老爷爷进门气喘得紧:

“我梦见鸡毛信来——可真见亲人……”

紧承上文的“脚步声”,写“老爷爷”进门的景象。

写“老爷爷”急于和诗人见面,匆匆赶来,心情激动。

精读细研

一口口的米酒千万句话,

长江大河起浪花。

写亲人、战友重逢聚谈时的热闹场景。诗人与亲人围坐在炕上,谈话如长江大河般汹涌澎湃,没有穷尽。

精读细研

品味第四部分

运用夸张的修辞手法,通过“千万条腿”“千万只眼”与“不够我走”“不够我看”的对照,从侧面突出了延安的变化之大,表达了诗人的喜悦之情和急于看遍延安城的迫切心情。

夸张

千万条腿来千万只眼,也不够我走来也不够我看!

精读细研

把延安的天空比作“大明镜”,展现了一幅阳光明媚、生机勃发的延安生活图景,表现了诗人兴奋喜悦、激动无比的心情。

比喻

头顶着蓝天大明镜,延安城照在我心中:

精读细研

一条条街道宽又平,一座座楼房披彩虹;

将“一座座楼房”说成“披彩虹”,生动有趣,写出了延安楼房色彩的绚丽。

拟人

一盏盏电灯亮又明,

一排排绿树迎春风……

“迎春风”,赋予“绿树”以人的情态,生动地写出了延安绿树的生机盎然。 “一条条……”“一座座……”“一盏盏……”“一排排……”构成排比,颇有气势地描绘了延安城十年来的巨大变化。

拟人

精读细研

今昔对比,“换新衣”赋予“母亲延安”以人的情态,形象地概括了延安十年间的巨大变化,抒发了诗人对延安旧貌换新颜的欣喜之情。

拟人

比喻

对照过去我认不出了你,

母亲延安换新衣。

精读细研

杨家岭的红旗啊高高地飘,革命万里起高潮!

品味第五部分

先说杨家岭的红旗(代指中共中央),以引起下文叙说革命事业在延安发展的旺盛之势。

兴

精读细研

枣园的灯光照人心,延河滚滚喊“前进”!

拟人

“照”字揭示革命思想有着照亮前路的作用,“喊”字有一种锐不可当的气势,赋予延河以人的行为,寓意革命形势大发展。

“身长翅膀”“脚生云”,运用夸张的修辞手法,写诗人幻想能自由飞翔,可以再回来看望延安母亲。

夸张

照应题目与诗歌开头,使结构更完整,再次抒发了诗人对延安母亲的眷念之情。

身长翅膀吧脚生云,

再回延安看母亲!

精读细研

1.本诗是以什么为线索组织材料的?

明线

回延安的过程

回延安、忆延安、话延安、看延安、颂延安

暗线

“情”

激情(刚回到延安时激动万分)

喜情(见到亲人时喜不自胜)

豪情(展望延安未来时豪情万丈)

疑难探究

2.诗人除了直接抒情,还通过人物的动作、语言和场景描写等来间接抒发情感。试着找出相关诗句,细心揣摩其中蕴含的诗人的情感。

直接抒情

“革命的道路千万里,天南海北想着你……——“我”与延安有永远割舍不掉的感情。

“身长翅膀吧脚生云,再回延安看母亲!”——盼望着能常回延安,能见到亲人,能看到延安的大发展。

疑难探究

“手抓黄土我不放,紧紧儿贴在心窝上”——用“黄土”代表养育了这里的人民的土地,“抓”“贴”等动作,将诗人重回延安的兴奋心情表露无遗。

“满心话登时说不出来,一头扑在亲人怀……”——心中有千言万语,却“登时说不出来”,表现出诗人见到亲人们时无以言表的激动,“扑”这一动作正是这种心情的外在表现。

动作描写

疑难探究

语言描写

“我梦见鸡毛信来——可真见亲人……”“保卫延安你们费了心,白头发添了几根根”——表现了以老爷爷为代表的革命群众与诗人之间亲密无间的感情。

场景描写

“一条条街道宽又平,一座座楼房披彩虹”——描写延安在新时期的新面貌,表达了诗人对延安建设成就的赞美。

疑难探究

3.诗歌采用了“信天游”的民歌形式,具有地方特色,请结合内容谈谈你的理解。

诗人运用了“信天游”民歌的形式歌颂延安。这种诗歌形式两行一节,一节一韵,诗行错落有致,读起来悠扬高亢。文中大量运用了比兴手法,揭示事理。如“树梢树枝树根根,亲山亲水有亲人”,以“树”起兴,比喻诗人和延安以及延安的父老乡亲的血肉关系。 “羊羔羔吃奶眼望着妈,小米饭养活我长大”,以“羊羔吃奶”起兴,比喻延安对诗人的养育之恩……

疑难探究

再有拟人、排比、对偶等修辞手法,也是民歌中经常采用的,它们会为诗歌增添了亲切、活泼的感彩。这首诗里还有不少陕北方言,如多次出现的叠音词“几回回”“树根根”“羊羔羔”“白生生”“一口口”等,一些儿化音“紧紧儿”“手把手儿”等。总之,用“信天游”的形式歌颂延安,抒发诗人心中对延安母亲的眷恋之情,这首诗的形式和内容达到了完美的统一。

疑难探究

4.如何理解诗人在诗歌中抒发的思想感情?

这是孩子对母亲的深情。这种感情产生于特殊的年代,特殊的环境。当年,诗人与千万热血青年一样,从祖国各地奔向革命圣地延安,在那里生活、学习、战斗。后来,诗人又和千万革命青年从延安走出去,走向全中国。可以说,延安像母亲一样哺育了一代革命者。十年后,诗人重回旧地,心中千言万语,奔涌而出,这是从血管里流淌出来的孩子对母亲的深情。诗人歌唱延安,其实也是在歌唱中国革命。

疑难探究

这首诗以饱满的激情,回忆了延安的战斗生活,赞颂了延安的巨大变化,展望了延安的未来,表现出诗人思念母亲延安的一片赤子之心,抒发了诗人对母亲延安的眷恋之情。

主旨归纳

1.运用动词,准确恰当。

本文多运用动词,以细致入微的动作来刻画母亲延安的形象,表达诗人对延安的深厚感情。如“手抓黄土我不放,紧紧儿贴在心窝上”中,“抓”字生动地描绘出“我”回到延安后,迫不及待一把“抓”住延安黄土的情形;“贴”字形象地表现出“我”和延安土地、延安人民心连心的血肉深情。再如“双手搂定宝塔山”中,一个“搂”字表现了诗人对故地之物的亲切之感;“一头扑在亲人怀……”中的“扑”字,更体现出“情动于中而形于外”。这些外在的动作,表现了诗人看到延安及延安亲人时无比欣喜和激动的心情,起到了“此时无声胜有声”的表达效果。

写作特色

2.巧用修辞,生动形象。

诗歌中多处采用比兴、拟人、夸张等修辞手法,刻画母亲延安的形象,表达诗人回到延安的喜悦和兴奋之情。如“千声万声呼唤你”运用夸张,极言呼唤声之多;“杜甫川唱来柳林铺笑”运用拟人,表达出诗人的欢快心情;“千声万声呼唤你,/——母亲延安就在这里”,运用比喻,把延安比作母亲,形象生动地表达了诗人对延安的深厚感情。多种修辞手法的运用,使延安的形象更加丰满,也将诗人对延安深厚的革命情感渲染得淋漓尽致。

写作特色

3.借用陕北民歌的形式,具有鲜明的地方色彩。

诗中的“枣园”“窑洞”“宝塔山”“糜子”等具有陕北鲜明的地方色彩;诗中所采用的信天游形式,是陕北民歌;诗中“莫要”“登时”“几根根”等,取自陕北方言。诗歌表达了对延安的深厚感情,所以诗中景物的描写、形式的采用以及全诗的遣词造句,都带有鲜明的地方色彩,使诗的内容与形式达到了和谐统一。

写作特色

板书设计

回延安

回延安——抒写久别之情——激动兴奋

忆延安——追忆战斗生活——感激怀念

话延安——描绘相聚场景——亲切温馨

看延安——记录崭新面貌——喜悦赞美

祝延安——展望美好未来——依依惜别

请完成对应习题

课后作业

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读