第1课 中国古代政治制度的形成与发展 课件

文档属性

| 名称 | 第1课 中国古代政治制度的形成与发展 课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-12-17 10:50:41 | ||

图片预览

文档简介

【重点难点】

重点:秦汉到明清的中央政治制度演变和地方政治制度的演变。

难点:秦前后政治制度的异同点。

【课程标准】了解中国古代政治体制在秦朝建立前后的巨大变化;通过宰相制度和地方行政层级管理的变化,认识自秦起君主专制中央集权政治体制的演变线索。

第1课 中国古代政治制度的形成与发展

《国家制度与社会治理》第一单元政治制度

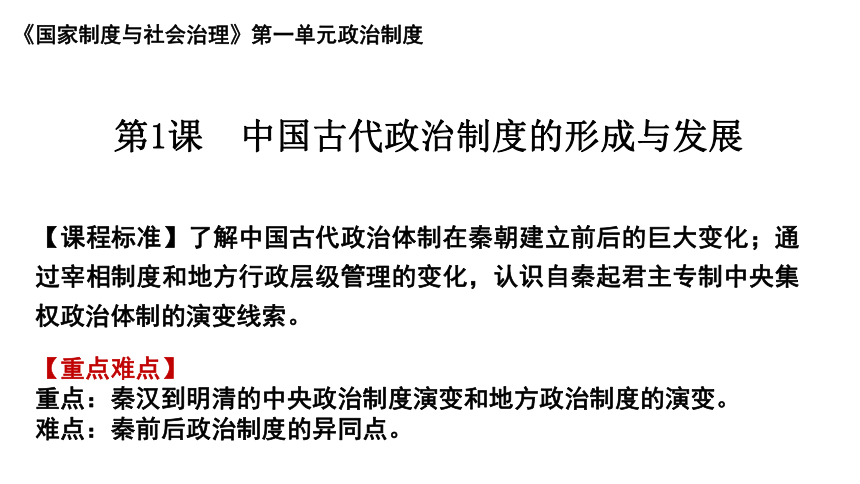

【时空定位】

一、先秦时期的政治制度

1、夏朝

⑴建立:前2070年,禹建立夏朝。

⑵制度创新:启继禹位,王位世袭制代替了禅让制。

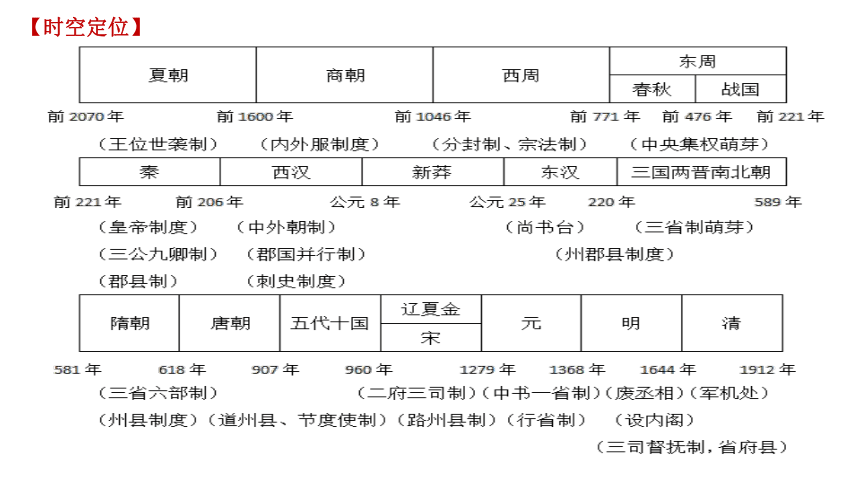

2、商朝:内外服体制

⑴内服:商王直接控制的王畿地区。

⑵外服:王畿四周。商王对外服控制力有限。

“国之大事,在祀与戎。”

——《左传》

“殷道衰,诸侯或不至。殷复兴,诸侯归之。”

——《史记》

大道之行也,天下为公,选贤与能……是谓大同。今大道既隐,天下为家—……是为小康。

——《礼记·礼运》

材料反映了夏商时期政治制度的哪些特点?

家天下;

具有神秘色彩;

商王对外服控制力有限。

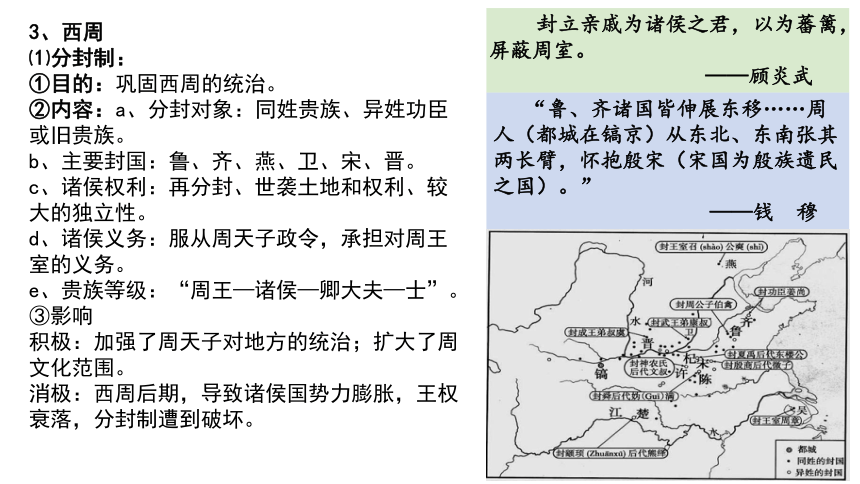

3、西周

⑴分封制:

①目的:巩固西周的统治。

②内容:a、分封对象:同姓贵族、异姓功臣或旧贵族。

b、主要封国:鲁、齐、燕、卫、宋、晋。

c、诸侯权利:再分封、世袭土地和权利、较大的独立性。

d、诸侯义务:服从周天子政令,承担对周王室的义务。

e、贵族等级:“周王—诸侯—卿大夫—士”。

③影响

积极:加强了周天子对地方的统治;扩大了周文化范围。

消极:西周后期,导致诸侯国势力膨胀,王权衰落,分封制遭到破坏。

封立亲戚为诸侯之君,以为蕃篱,屏蔽周室。

——顾炎武

“鲁、齐诸国皆伸展东移……周人(都城在镐京)从东北、东南张其两长臂,怀抱殷宋(宋国为殷族遗民之国)。”

——钱 穆

诸侯朝于天子,曰述职……一不朝,则贬其爵;再不朝,则削其地;三不朝,则六师移之。

——《孟子·告子》

周公要求那些受封诸侯在治理诸侯国过程中要“启以商政,疆以周索”,实行文王“德明慎罚”的方针,广求“殷先哲王”的“保民”办法。这起到了“镇抚各族”的作用,使周王室的统治范围扩大。

王夺郑伯(郑庄公)政,郑伯不朝。秋,王以诸侯伐郑,郑伯御之。……王卒大败,祝聃(郑庄公的臣下)射(周)王中肩。

——《左传·桓公五年》

平王之时,周室衰微,诸侯强并弱……政由方伯。

——史记《周本纪》

(楚庄王)八年……观兵于周郊。周定王使王孙满劳楚王。楚王问鼎小大轻重,对曰:“在德不在鼎。”庄王曰:“……楚国折钩之喙,足以为九鼎。”王孙满曰:“……天所命也。周德虽衰,天命未改。鼎之轻重,未可问也。”楚王乃归。

——《史记·楚世家》

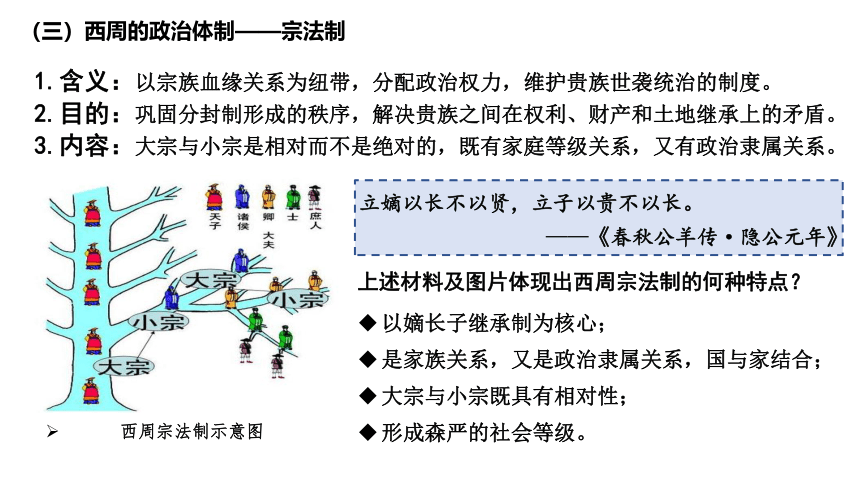

(三)西周的政治体制——宗法制

1.含义:以宗族血缘关系为纽带,分配政治权力,维护贵族世袭统治的制度。

2.目的:巩固分封制形成的秩序,解决贵族之间在权利、财产和土地继承上的矛盾。

3.内容:大宗与小宗是相对而不是绝对的,既有家庭等级关系,又有政治隶属关系。

以嫡长子继承制为核心;

是家族关系,又是政治隶属关系,国与家结合;

大宗与小宗既具有相对性;

形成森严的社会等级。

立嫡以长不以贤,立子以贵不以长。

——《春秋公羊传·隐公元年》

上述材料及图片体现出西周宗法制的何种特点?

西周宗法制示意图

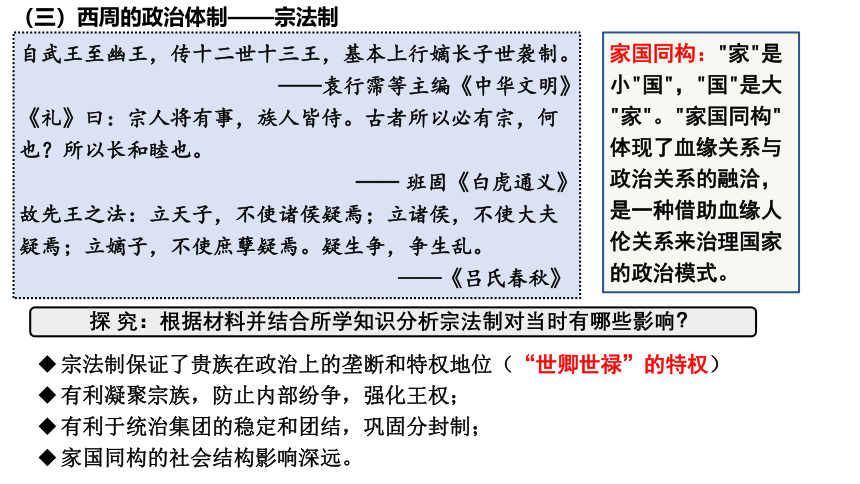

(三)西周的政治体制——宗法制

自武王至幽王,传十二世十三王,基本上行嫡长子世袭制。

????????? ——袁行霈等主编《中华文明》

《礼》曰:宗人将有事,族人皆侍。古者所以必有宗,何也?所以长和睦也。

──?班固《白虎通义》

故先王之法:立天子,不使诸侯疑焉;立诸侯,不使大夫疑焉;立嫡子,不使庶孽疑焉。疑生争,争生乱。

——《吕氏春秋》

家国同构:"家"是小"国","国"是大"家"。"家国同构"体现了血缘关系与政治关系的融洽,是一种借助血缘人伦关系来治理国家的政治模式。

探 究:根据材料并结合所学知识分析宗法制对当时有哪些影响?

宗法制保证了贵族在政治上的垄断和特权地位(“世卿世禄”的特权)

有利凝聚宗族,防止内部纷争,强化王权;

有利于统治集团的稳定和团结,巩固分封制;

家国同构的社会结构影响深远。

⑷西周政体的特征

①分封制与宗法制、礼乐制相配合,政治权力分配与血缘关系相结合。(部族色彩、世卿世禄,贵族政治)神权色彩,家国一体,等级制度鲜明。

②原始民主遗存对君主权力有制约作用。

③分封制下,尚未形成权力的高度集中。

防民之口,甚于防川。 ——《国语·周语上》

天生民而立之君,使司牧之,勿使失性。有君而为之贰,使师保之,勿使过度。是故天子有公,诸侯有卿……以相辅佐也。善则赏之,过则匡之,患则救之,失则革之。 ——《左传·襄公十四年》

二、秦朝君主专制中央集权的建立

1、背景

⑴制度基础:春秋战国时期宗法分封制瓦解,君主专制加强,郡县制、官僚制开始产生。

⑵政治前提:秦的统一。 ⑶理论基础:法家思想 ⑷经济基础:小农经济的分散性。

春秋以来生产力的不断发展,推动社会结构发生了重大变化,曾以等级分封制为基础的相对封闭的小型社会逐步演变为大型复杂社会,要求建立更加严密的管理体制。同时,兼并战争日益激烈的严峻形势,也要求各国实行君主集权,提高统治效率。

——张帆《中国古代简史》

春秋时期,随着兼并战争的进行,秦、楚等国都在新占领的地方上设立县和郡,作为新的行政建制。……有两个重要意义:一是在国家制度中由地域关系取代了血缘关系,使早期的部族国家转化为疆域国家;二是国家管理人员由职业官僚取代了世袭领主,使贵族政治转化为官僚政治。战国的另一个重大变化是逐渐形成了区域性的君主专制制度,其中以秦国最为典型。 ——张岂之《中国历史十五讲》

我们所需要的是:一对内建立一个久安长治的规模。二对外把力所能及的地方都收入中国版图之内,其未能的,则确立其一条防线来。秦始皇所行的,正顺着这种趋势。

——吕思勉《中国政治五千年》

2、内容

⑴核心:皇帝制度(皇权至上、皇帝独尊、皇位世袭。)

⑵中央政府:三公九卿

①三公:丞相是百官之长,行政中枢;太尉掌军事;御史大夫掌管图籍、文书,监察百官 。

②九卿:三公之下分掌各类政务的机构。

③廷议制度

⑶地方政府:郡县制

①郡是地方最高行政机构,置郡守、郡丞和郡尉,另设监御史掌监察。

②郡下设县或道,置县令 ( 长 )、丞、尉。

③郡县主要官吏由中央任命。

⑷文书行政:邮驿传书,保障皇帝和中央政令传送到各地。

特点:以皇权为中心;分工明确;牵制配合,集权于皇帝;“家天下”色彩浓厚

有事请殹(也),必以书,毋口请,毋 (羁)请。

——《睡虎地秦墓竹简·内史杂》

“萧何入秦,收拾文书(国家档案文献),汉所以能制九州者,文书之力也。 ——东汉王充在《论衡》

3、影响

⑴积极:

①政治

a、官僚政治开始取代贵族政治,奠定了中国两千多年政治制度的格局。

b、实现了中央对地方的垂直管理,对巩固国家的统一和中华民族的形成起了重要作用。

②经济、文化:有利于封建经济文化的发展,

⑵消极:专制制度易导致暴政,激化阶级矛盾。

打破分封制的血缘政治关系

三、两汉至明清时期行政体制的演变

1、中央行政体制

⑴两汉时期

①汉承秦制,仍为三公九卿制。

②汉武帝设中朝,削弱外朝丞相的权力。

③西汉晚期以后,三公制取代丞相制,中朝尚书权力增大。

④东汉刘秀将尚书台确立为行政中枢,削弱三公权力。

⑵隋唐时期:三省六部制

①三省:中书省是受命于皇帝的决策与出令机构,门下省是审议封驳朝廷政令的机构,尚书省是执行机构。 三省长官中书令、门下侍中、尚书令并称宰相,分掌宰相职权。他们共同议政的地方叫政事堂。

②六部:尚书省下设吏、户、礼、兵 、刑、工六部 ,分工处理各项具体政务。

③影响:分工明确,提高了办事效率;分割相权,加强了皇权;标志着中国古代政治制度的成熟。

⑶宋朝:设中书门下省,其长官“同中书门下平章事”履行宰相职权。

⑷元朝:中书省总理全国政务的一省制中枢体制。

⑸明朝:

①明太祖废除中书省和丞相,亲理政务,丞相制度终结,标志着封建君主专制发展到更高阶段。

②明朝建立起内阁制。内阁大学士协助皇帝处理政务,成为事实上中央行政的中枢首脑。

⑹清朝:雍正帝设立军机处,军机大臣直接秉承皇帝,成为掌管处理全国军政事务的中枢。

⑹清朝:雍正帝设立军机处,军机大臣直接秉承皇帝,成为掌管处理全国

军政事务的中枢。

汉武帝雄才大略,宰相便退处无权。外朝九卿,直接向内廷听受指令。这样一来,皇帝的私人秘书尚书的权就大了。……照理,宰相早就是皇宫里的代表人,他该就是副皇帝;现在皇帝不把宰相做皇室代表人,而在皇宫里另设一个大司马大将军来专帮皇帝的忙,如是就变成了外面有宰相,内面有大司马大将军,皇宫和朝廷就易发生冲突。当时一称“外廷”,一称“内朝”。

——钱穆《中国历代政治得失》

光武皇帝愠数世之失权,忿强臣之窃命,矫枉过直,政不任下,虽置三公,事归台阁。自此以来,三公之职,备员而已。

——范晔《后汉书·仲长统列传》

结合材料说明两汉时期中枢机构的异变,分析三公权力被削弱的原因。

隋唐三省六部制图

北宋改进了唐代的集体宰相制,形成了宰执制度。宰是宰相,执是执政。同平章事为宰相,参知政事和枢密使为执政。宋代以中书门下为宰相机构,但是中书门下不管军事,军务另设枢密院掌管。另外,财权则由三司使负责。中书管行政,枢密掌军,三司理财,使宰相权力分割到多个机构,突出机构之间的制衡。

——张岂之《中国历史十五讲》

根据材料说明隋唐三省六部制的特点。指出唐宋中枢行政体系的共同之处,这反映了什么问题?

明代的制度不是一个高明的制度,其关键在于它违背了自秦以来这种官僚帝制的客观规律。这种官僚帝制的关键环节在于官僚体系和皇权之间的平衡,以及官僚体制的有效性。宰相制是这种平衡和有效性的核心环节。废除宰相之后,势必要寻求某种制度补偿性替代,但替代物毕竟不能起到原来宰相制的作用,所以制度的惰性暴露得特别充分。

——张鸣《中国政治制度史导论》

机务及用兵皆军机大臣承者,天子无日不与(军机)大臣相见,无论宦夺(宦官)不得参,即承旨诸(军机大臣)亦只供缮撰,而不能稍有赞画于其间也。

……初只秉庙谟商戎略而已,厥后军国大计,罔不总揽。自雍、乾后百八十年,威命所寄,不于内阁而于军机处,盖隐然执政之府矣。

——《清史稿·军机大臣年序表》

根据材料结合所学知识,说明“替代物毕竟不能起到原来宰相制的作用”的原因。

结合材料分析,军机处职能的行使有何变化?

军机处有何影响?请从积极与消极两方面进行分析。

秦汉到明清官员姿势的变化图

汉唐宰相大多出自世家大族,朝堂之上可以坐着与皇帝议论国家大事,谓之“坐而论道”。宋朝时,大臣多出自科举,已无“坐而论道”的资格,在皇帝面前必须直立奏对。

在宋以前有三公坐而论道的说法……到宋朝便不然了。从太祖以后,大臣上朝在皇帝面前无坐处,一坐群站,……在明代,不但不许坐,站着都不行,得跪着说话了。

——吴晗

(皇帝)要求把政权引渡到自己的卧榻之侧,所以尚书台权力提高,中央政府的权力就要减低,总理国家庶政的三公便变成‘坐而论道’的闲员了。

——翦伯赞

根据以上史料归纳丞相的权力变化趋势。思考丞相权力变化的原因。

汉唐以来中枢权力体系的演变特点

04

宰相权力不断分化

03

宰相职位的设置由实位转向虚位

02

内朝官向外朝官转化

01

皇权不断强化,相权不断削弱,君主专制不断强化

2、地方行政体制

⑴汉朝

①郡国并行制:郡县分曹理事;武帝后,诸侯国不再对中央构成威胁。

②东汉晚期,监察区“州”变为一级行政机构,州刺史不仅有行政权 , 还有领兵权,形成内轻外重 、 干弱枝强的局面。

⑵魏晋南北朝:州 、 郡 、 县三级制。

⑶隋唐

①实行州、县二级制。

②唐朝根据山川形势把全国划分为 10道,作为中央派出的监察机构。

③安史之乱后,道变成州、县以上的一级行政实体。

④唐中期后,在一些战略重地设节度使统兵征战,后发展到兼并役使州县,拥兵自重,形成藩镇割据势力。

⑷宋朝:改道为路,将隋唐的军事机构府变为一级行政区划 ,形成路 、 府 、 县三级制。

⑸元朝:设行中书省,形成 省、路、府、州、县的多级行政体制。

⑹明清时期

①明初行中书省权力由布政使、按察使、都指挥使分割。 朝廷又向各省派出巡抚、巡按,逐渐总揽一省之权 。

②清承明制, 巡抚成了一省长官,设总督掌管数省军政。

③明清时期 ,形成省、府、县三级行政体制。

自唐天宝以来,方镇屯重兵,多以赋入自赡……五代方镇益强……及赵普为相,劝上革去其弊……时方镇缺守帅,稍命文臣权之……又置转运使、通判,为之条禁,文簿渐为精密,由是利归公上而外权削矣。

据材料分析宋代对地方管理进行改革的原因。其措施有何特点?

行省的辖区包括今天的二到三个省,远远超过以前王朝的一级地方行政区。这种情况适应了元朝疆域辽阔的特点,避免了中央与地方空挡过大状况的出現,做到上下结合、浑然一体。行省于地方事务,凡军、政、财权无所不統……

——张岂之《中国历史?元明清卷》

行省制的特点和作用是什么?

两汉至明清地方行政制度的演变特点

层级不断细化,地方权力不断削弱,中央集权不断强化。

最高一级行政区划单位的变化最大最频繁;县始终是最基本的行政单位,稳定性极强。

分权是地方行政机构改革的基本方法

随着州、道、路等监察区转化为一级行政单位,原有的郡、州、道、路等一级行政单位的级别不断下降。

始终处于动态变化之中,随着社会的发展而不断演变;沿袭变革是主线

3

2

1

4

5

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}朝代

中央行政

地方治理

夏

商

西周

春秋战国

秦

西汉

东汉

隋

唐

两宋

元

明

清

世袭制

分封制、宗法制、(礼乐制)、原始民主传统

内外服制

郡县制、官僚制等封建政治制度开始诞生

皇帝制度、三公九卿制、文书

郡县制

中朝

尚书台确立为新的行政中枢

郡国并行制 — 郡、县二级制 — 州、郡、县三级制

三省六部制

州、县二级制

道、州、县三级制 — 节度使

二府三司制

路、州(府)、县三级制

中书省(一省制)

行省制

废宰相(洪武),设内阁(永乐)

军机处(雍正)

省、府、县三级制

结合材料谈谈你对中国古代政治制度的认识。

专制政体是既无法律又无规章,由单独一个人按照一己意志与反复无常的性情领导一切。

——孟德斯鸠《论法的精神》

中华帝国只是一艘破败不堪的旧船,只是幸运地有了几住谨慎的船长才使它在近150年间没有沉没。它那巨大的躯壳使周围的邻国见了害怕。假如来了一个无能之辈掌舵,那船上的纪律与安全就完了……

——马嘎尔尼

中国古代政治这一制度体系,比较有效地维持了政治秩序的稳定,有利于在统治集团中吸纳社会精英,形成较高素质的官僚队伍。

——张岂之《中国历史十五讲》

(2020年高考·全国Ⅰ卷)据《史记》记载,春秋时期,楚国国君熊通要求提升爵位等级,遭到周桓王拒绝。熊通怒称现在周边地区都归附了楚国,“而王不加位,我自尊耳”“乃自立,为(楚)武王”。这表明当时周朝

A.礼乐制度不复存在 B.王位世袭制度消亡

C.宗法制度开始解体 D.分封制度受到挑战

D

2.(2020年高考·全国Ⅲ卷)明万历年间,神宗下令工部铸钱供内府用,内阁首辅张居正“以利不胜费止之”。神宗向户部索求十万金,张居正面谏力争,“得停发太仓银十万两”。这反映出当时

A.内阁权势强大 B.皇权受到严重制约

C.社会经济凋敝 D.君权相权关系紧张

A

重点:秦汉到明清的中央政治制度演变和地方政治制度的演变。

难点:秦前后政治制度的异同点。

【课程标准】了解中国古代政治体制在秦朝建立前后的巨大变化;通过宰相制度和地方行政层级管理的变化,认识自秦起君主专制中央集权政治体制的演变线索。

第1课 中国古代政治制度的形成与发展

《国家制度与社会治理》第一单元政治制度

【时空定位】

一、先秦时期的政治制度

1、夏朝

⑴建立:前2070年,禹建立夏朝。

⑵制度创新:启继禹位,王位世袭制代替了禅让制。

2、商朝:内外服体制

⑴内服:商王直接控制的王畿地区。

⑵外服:王畿四周。商王对外服控制力有限。

“国之大事,在祀与戎。”

——《左传》

“殷道衰,诸侯或不至。殷复兴,诸侯归之。”

——《史记》

大道之行也,天下为公,选贤与能……是谓大同。今大道既隐,天下为家—……是为小康。

——《礼记·礼运》

材料反映了夏商时期政治制度的哪些特点?

家天下;

具有神秘色彩;

商王对外服控制力有限。

3、西周

⑴分封制:

①目的:巩固西周的统治。

②内容:a、分封对象:同姓贵族、异姓功臣或旧贵族。

b、主要封国:鲁、齐、燕、卫、宋、晋。

c、诸侯权利:再分封、世袭土地和权利、较大的独立性。

d、诸侯义务:服从周天子政令,承担对周王室的义务。

e、贵族等级:“周王—诸侯—卿大夫—士”。

③影响

积极:加强了周天子对地方的统治;扩大了周文化范围。

消极:西周后期,导致诸侯国势力膨胀,王权衰落,分封制遭到破坏。

封立亲戚为诸侯之君,以为蕃篱,屏蔽周室。

——顾炎武

“鲁、齐诸国皆伸展东移……周人(都城在镐京)从东北、东南张其两长臂,怀抱殷宋(宋国为殷族遗民之国)。”

——钱 穆

诸侯朝于天子,曰述职……一不朝,则贬其爵;再不朝,则削其地;三不朝,则六师移之。

——《孟子·告子》

周公要求那些受封诸侯在治理诸侯国过程中要“启以商政,疆以周索”,实行文王“德明慎罚”的方针,广求“殷先哲王”的“保民”办法。这起到了“镇抚各族”的作用,使周王室的统治范围扩大。

王夺郑伯(郑庄公)政,郑伯不朝。秋,王以诸侯伐郑,郑伯御之。……王卒大败,祝聃(郑庄公的臣下)射(周)王中肩。

——《左传·桓公五年》

平王之时,周室衰微,诸侯强并弱……政由方伯。

——史记《周本纪》

(楚庄王)八年……观兵于周郊。周定王使王孙满劳楚王。楚王问鼎小大轻重,对曰:“在德不在鼎。”庄王曰:“……楚国折钩之喙,足以为九鼎。”王孙满曰:“……天所命也。周德虽衰,天命未改。鼎之轻重,未可问也。”楚王乃归。

——《史记·楚世家》

(三)西周的政治体制——宗法制

1.含义:以宗族血缘关系为纽带,分配政治权力,维护贵族世袭统治的制度。

2.目的:巩固分封制形成的秩序,解决贵族之间在权利、财产和土地继承上的矛盾。

3.内容:大宗与小宗是相对而不是绝对的,既有家庭等级关系,又有政治隶属关系。

以嫡长子继承制为核心;

是家族关系,又是政治隶属关系,国与家结合;

大宗与小宗既具有相对性;

形成森严的社会等级。

立嫡以长不以贤,立子以贵不以长。

——《春秋公羊传·隐公元年》

上述材料及图片体现出西周宗法制的何种特点?

西周宗法制示意图

(三)西周的政治体制——宗法制

自武王至幽王,传十二世十三王,基本上行嫡长子世袭制。

????????? ——袁行霈等主编《中华文明》

《礼》曰:宗人将有事,族人皆侍。古者所以必有宗,何也?所以长和睦也。

──?班固《白虎通义》

故先王之法:立天子,不使诸侯疑焉;立诸侯,不使大夫疑焉;立嫡子,不使庶孽疑焉。疑生争,争生乱。

——《吕氏春秋》

家国同构:"家"是小"国","国"是大"家"。"家国同构"体现了血缘关系与政治关系的融洽,是一种借助血缘人伦关系来治理国家的政治模式。

探 究:根据材料并结合所学知识分析宗法制对当时有哪些影响?

宗法制保证了贵族在政治上的垄断和特权地位(“世卿世禄”的特权)

有利凝聚宗族,防止内部纷争,强化王权;

有利于统治集团的稳定和团结,巩固分封制;

家国同构的社会结构影响深远。

⑷西周政体的特征

①分封制与宗法制、礼乐制相配合,政治权力分配与血缘关系相结合。(部族色彩、世卿世禄,贵族政治)神权色彩,家国一体,等级制度鲜明。

②原始民主遗存对君主权力有制约作用。

③分封制下,尚未形成权力的高度集中。

防民之口,甚于防川。 ——《国语·周语上》

天生民而立之君,使司牧之,勿使失性。有君而为之贰,使师保之,勿使过度。是故天子有公,诸侯有卿……以相辅佐也。善则赏之,过则匡之,患则救之,失则革之。 ——《左传·襄公十四年》

二、秦朝君主专制中央集权的建立

1、背景

⑴制度基础:春秋战国时期宗法分封制瓦解,君主专制加强,郡县制、官僚制开始产生。

⑵政治前提:秦的统一。 ⑶理论基础:法家思想 ⑷经济基础:小农经济的分散性。

春秋以来生产力的不断发展,推动社会结构发生了重大变化,曾以等级分封制为基础的相对封闭的小型社会逐步演变为大型复杂社会,要求建立更加严密的管理体制。同时,兼并战争日益激烈的严峻形势,也要求各国实行君主集权,提高统治效率。

——张帆《中国古代简史》

春秋时期,随着兼并战争的进行,秦、楚等国都在新占领的地方上设立县和郡,作为新的行政建制。……有两个重要意义:一是在国家制度中由地域关系取代了血缘关系,使早期的部族国家转化为疆域国家;二是国家管理人员由职业官僚取代了世袭领主,使贵族政治转化为官僚政治。战国的另一个重大变化是逐渐形成了区域性的君主专制制度,其中以秦国最为典型。 ——张岂之《中国历史十五讲》

我们所需要的是:一对内建立一个久安长治的规模。二对外把力所能及的地方都收入中国版图之内,其未能的,则确立其一条防线来。秦始皇所行的,正顺着这种趋势。

——吕思勉《中国政治五千年》

2、内容

⑴核心:皇帝制度(皇权至上、皇帝独尊、皇位世袭。)

⑵中央政府:三公九卿

①三公:丞相是百官之长,行政中枢;太尉掌军事;御史大夫掌管图籍、文书,监察百官 。

②九卿:三公之下分掌各类政务的机构。

③廷议制度

⑶地方政府:郡县制

①郡是地方最高行政机构,置郡守、郡丞和郡尉,另设监御史掌监察。

②郡下设县或道,置县令 ( 长 )、丞、尉。

③郡县主要官吏由中央任命。

⑷文书行政:邮驿传书,保障皇帝和中央政令传送到各地。

特点:以皇权为中心;分工明确;牵制配合,集权于皇帝;“家天下”色彩浓厚

有事请殹(也),必以书,毋口请,毋 (羁)请。

——《睡虎地秦墓竹简·内史杂》

“萧何入秦,收拾文书(国家档案文献),汉所以能制九州者,文书之力也。 ——东汉王充在《论衡》

3、影响

⑴积极:

①政治

a、官僚政治开始取代贵族政治,奠定了中国两千多年政治制度的格局。

b、实现了中央对地方的垂直管理,对巩固国家的统一和中华民族的形成起了重要作用。

②经济、文化:有利于封建经济文化的发展,

⑵消极:专制制度易导致暴政,激化阶级矛盾。

打破分封制的血缘政治关系

三、两汉至明清时期行政体制的演变

1、中央行政体制

⑴两汉时期

①汉承秦制,仍为三公九卿制。

②汉武帝设中朝,削弱外朝丞相的权力。

③西汉晚期以后,三公制取代丞相制,中朝尚书权力增大。

④东汉刘秀将尚书台确立为行政中枢,削弱三公权力。

⑵隋唐时期:三省六部制

①三省:中书省是受命于皇帝的决策与出令机构,门下省是审议封驳朝廷政令的机构,尚书省是执行机构。 三省长官中书令、门下侍中、尚书令并称宰相,分掌宰相职权。他们共同议政的地方叫政事堂。

②六部:尚书省下设吏、户、礼、兵 、刑、工六部 ,分工处理各项具体政务。

③影响:分工明确,提高了办事效率;分割相权,加强了皇权;标志着中国古代政治制度的成熟。

⑶宋朝:设中书门下省,其长官“同中书门下平章事”履行宰相职权。

⑷元朝:中书省总理全国政务的一省制中枢体制。

⑸明朝:

①明太祖废除中书省和丞相,亲理政务,丞相制度终结,标志着封建君主专制发展到更高阶段。

②明朝建立起内阁制。内阁大学士协助皇帝处理政务,成为事实上中央行政的中枢首脑。

⑹清朝:雍正帝设立军机处,军机大臣直接秉承皇帝,成为掌管处理全国军政事务的中枢。

⑹清朝:雍正帝设立军机处,军机大臣直接秉承皇帝,成为掌管处理全国

军政事务的中枢。

汉武帝雄才大略,宰相便退处无权。外朝九卿,直接向内廷听受指令。这样一来,皇帝的私人秘书尚书的权就大了。……照理,宰相早就是皇宫里的代表人,他该就是副皇帝;现在皇帝不把宰相做皇室代表人,而在皇宫里另设一个大司马大将军来专帮皇帝的忙,如是就变成了外面有宰相,内面有大司马大将军,皇宫和朝廷就易发生冲突。当时一称“外廷”,一称“内朝”。

——钱穆《中国历代政治得失》

光武皇帝愠数世之失权,忿强臣之窃命,矫枉过直,政不任下,虽置三公,事归台阁。自此以来,三公之职,备员而已。

——范晔《后汉书·仲长统列传》

结合材料说明两汉时期中枢机构的异变,分析三公权力被削弱的原因。

隋唐三省六部制图

北宋改进了唐代的集体宰相制,形成了宰执制度。宰是宰相,执是执政。同平章事为宰相,参知政事和枢密使为执政。宋代以中书门下为宰相机构,但是中书门下不管军事,军务另设枢密院掌管。另外,财权则由三司使负责。中书管行政,枢密掌军,三司理财,使宰相权力分割到多个机构,突出机构之间的制衡。

——张岂之《中国历史十五讲》

根据材料说明隋唐三省六部制的特点。指出唐宋中枢行政体系的共同之处,这反映了什么问题?

明代的制度不是一个高明的制度,其关键在于它违背了自秦以来这种官僚帝制的客观规律。这种官僚帝制的关键环节在于官僚体系和皇权之间的平衡,以及官僚体制的有效性。宰相制是这种平衡和有效性的核心环节。废除宰相之后,势必要寻求某种制度补偿性替代,但替代物毕竟不能起到原来宰相制的作用,所以制度的惰性暴露得特别充分。

——张鸣《中国政治制度史导论》

机务及用兵皆军机大臣承者,天子无日不与(军机)大臣相见,无论宦夺(宦官)不得参,即承旨诸(军机大臣)亦只供缮撰,而不能稍有赞画于其间也。

……初只秉庙谟商戎略而已,厥后军国大计,罔不总揽。自雍、乾后百八十年,威命所寄,不于内阁而于军机处,盖隐然执政之府矣。

——《清史稿·军机大臣年序表》

根据材料结合所学知识,说明“替代物毕竟不能起到原来宰相制的作用”的原因。

结合材料分析,军机处职能的行使有何变化?

军机处有何影响?请从积极与消极两方面进行分析。

秦汉到明清官员姿势的变化图

汉唐宰相大多出自世家大族,朝堂之上可以坐着与皇帝议论国家大事,谓之“坐而论道”。宋朝时,大臣多出自科举,已无“坐而论道”的资格,在皇帝面前必须直立奏对。

在宋以前有三公坐而论道的说法……到宋朝便不然了。从太祖以后,大臣上朝在皇帝面前无坐处,一坐群站,……在明代,不但不许坐,站着都不行,得跪着说话了。

——吴晗

(皇帝)要求把政权引渡到自己的卧榻之侧,所以尚书台权力提高,中央政府的权力就要减低,总理国家庶政的三公便变成‘坐而论道’的闲员了。

——翦伯赞

根据以上史料归纳丞相的权力变化趋势。思考丞相权力变化的原因。

汉唐以来中枢权力体系的演变特点

04

宰相权力不断分化

03

宰相职位的设置由实位转向虚位

02

内朝官向外朝官转化

01

皇权不断强化,相权不断削弱,君主专制不断强化

2、地方行政体制

⑴汉朝

①郡国并行制:郡县分曹理事;武帝后,诸侯国不再对中央构成威胁。

②东汉晚期,监察区“州”变为一级行政机构,州刺史不仅有行政权 , 还有领兵权,形成内轻外重 、 干弱枝强的局面。

⑵魏晋南北朝:州 、 郡 、 县三级制。

⑶隋唐

①实行州、县二级制。

②唐朝根据山川形势把全国划分为 10道,作为中央派出的监察机构。

③安史之乱后,道变成州、县以上的一级行政实体。

④唐中期后,在一些战略重地设节度使统兵征战,后发展到兼并役使州县,拥兵自重,形成藩镇割据势力。

⑷宋朝:改道为路,将隋唐的军事机构府变为一级行政区划 ,形成路 、 府 、 县三级制。

⑸元朝:设行中书省,形成 省、路、府、州、县的多级行政体制。

⑹明清时期

①明初行中书省权力由布政使、按察使、都指挥使分割。 朝廷又向各省派出巡抚、巡按,逐渐总揽一省之权 。

②清承明制, 巡抚成了一省长官,设总督掌管数省军政。

③明清时期 ,形成省、府、县三级行政体制。

自唐天宝以来,方镇屯重兵,多以赋入自赡……五代方镇益强……及赵普为相,劝上革去其弊……时方镇缺守帅,稍命文臣权之……又置转运使、通判,为之条禁,文簿渐为精密,由是利归公上而外权削矣。

据材料分析宋代对地方管理进行改革的原因。其措施有何特点?

行省的辖区包括今天的二到三个省,远远超过以前王朝的一级地方行政区。这种情况适应了元朝疆域辽阔的特点,避免了中央与地方空挡过大状况的出現,做到上下结合、浑然一体。行省于地方事务,凡军、政、财权无所不統……

——张岂之《中国历史?元明清卷》

行省制的特点和作用是什么?

两汉至明清地方行政制度的演变特点

层级不断细化,地方权力不断削弱,中央集权不断强化。

最高一级行政区划单位的变化最大最频繁;县始终是最基本的行政单位,稳定性极强。

分权是地方行政机构改革的基本方法

随着州、道、路等监察区转化为一级行政单位,原有的郡、州、道、路等一级行政单位的级别不断下降。

始终处于动态变化之中,随着社会的发展而不断演变;沿袭变革是主线

3

2

1

4

5

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}朝代

中央行政

地方治理

夏

商

西周

春秋战国

秦

西汉

东汉

隋

唐

两宋

元

明

清

世袭制

分封制、宗法制、(礼乐制)、原始民主传统

内外服制

郡县制、官僚制等封建政治制度开始诞生

皇帝制度、三公九卿制、文书

郡县制

中朝

尚书台确立为新的行政中枢

郡国并行制 — 郡、县二级制 — 州、郡、县三级制

三省六部制

州、县二级制

道、州、县三级制 — 节度使

二府三司制

路、州(府)、县三级制

中书省(一省制)

行省制

废宰相(洪武),设内阁(永乐)

军机处(雍正)

省、府、县三级制

结合材料谈谈你对中国古代政治制度的认识。

专制政体是既无法律又无规章,由单独一个人按照一己意志与反复无常的性情领导一切。

——孟德斯鸠《论法的精神》

中华帝国只是一艘破败不堪的旧船,只是幸运地有了几住谨慎的船长才使它在近150年间没有沉没。它那巨大的躯壳使周围的邻国见了害怕。假如来了一个无能之辈掌舵,那船上的纪律与安全就完了……

——马嘎尔尼

中国古代政治这一制度体系,比较有效地维持了政治秩序的稳定,有利于在统治集团中吸纳社会精英,形成较高素质的官僚队伍。

——张岂之《中国历史十五讲》

(2020年高考·全国Ⅰ卷)据《史记》记载,春秋时期,楚国国君熊通要求提升爵位等级,遭到周桓王拒绝。熊通怒称现在周边地区都归附了楚国,“而王不加位,我自尊耳”“乃自立,为(楚)武王”。这表明当时周朝

A.礼乐制度不复存在 B.王位世袭制度消亡

C.宗法制度开始解体 D.分封制度受到挑战

D

2.(2020年高考·全国Ⅲ卷)明万历年间,神宗下令工部铸钱供内府用,内阁首辅张居正“以利不胜费止之”。神宗向户部索求十万金,张居正面谏力争,“得停发太仓银十万两”。这反映出当时

A.内阁权势强大 B.皇权受到严重制约

C.社会经济凋敝 D.君权相权关系紧张

A

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理