人教统编版(2019)高中历史选择性必修2经济与社会生活第5课工业革命与工厂制度(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教统编版(2019)高中历史选择性必修2经济与社会生活第5课工业革命与工厂制度(共21张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-12-17 23:25:42 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

这是最好的时代,这是最坏的时代;

这是智慧的时代,这是愚蠢的时代;

这是信仰的时期,这是怀疑的时期;

这是光明的季节,这是黑暗的季节;

这是希望之春,这是失望之冬;

人们面前应有尽有,人们面前一无所有;

人们正在直登天堂,人们正在直下地狱。

——(英)狄更斯《双城记》

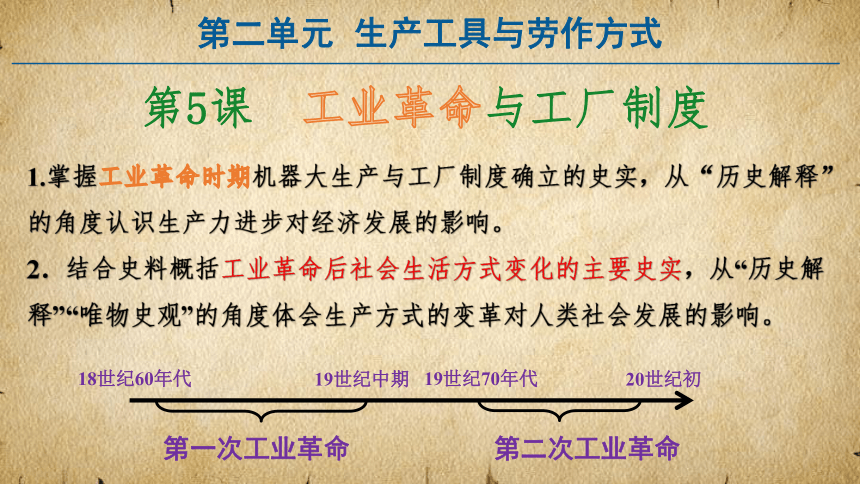

第二单元

生产工具与劳作方式

第5课 工业革命与工厂制度

1.掌握工业革命时期机器大生产与工厂制度确立的史实,从“历史解释”的角度认识生产力进步对经济发展的影响。

2.结合史料概括工业革命后社会生活方式变化的主要史实,从“历史解释”“唯物史观”的角度体会生产方式的变革对人类社会发展的影响。

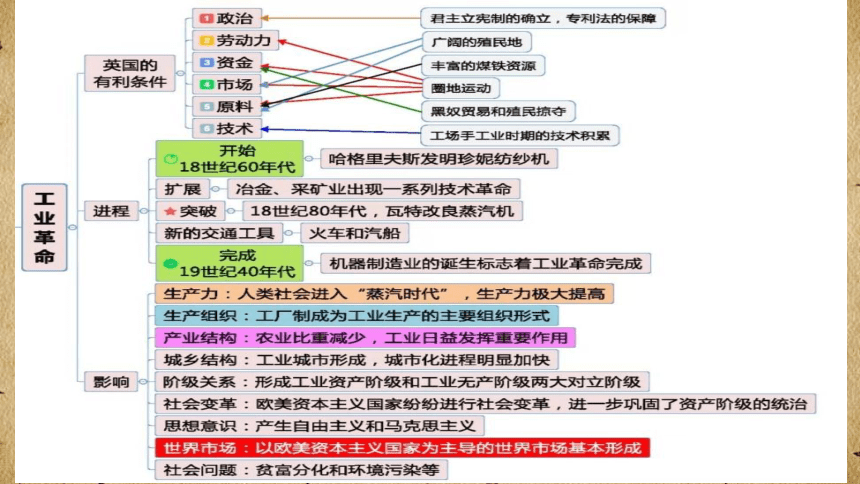

第一次工业革命

第二次工业革命

18世纪60年代

19世纪中期

19世纪70年代

20世纪初

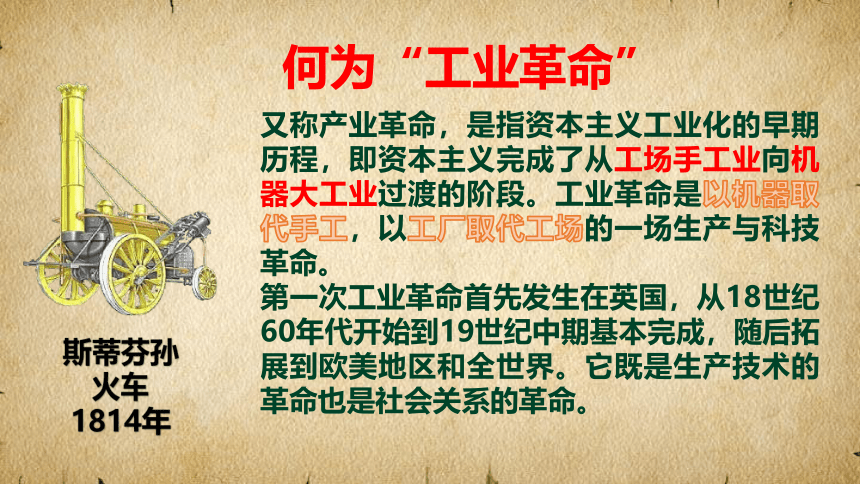

何为“工业革命”

斯蒂芬孙

火车

1814年

又称产业革命,是指资本主义工业化的早期历程,即资本主义完成了从工场手工业向机器大工业过渡的阶段。工业革命是以机器取代手工,以工厂取代工场的一场生产与科技革命。

第一次工业革命首先发生在英国,从18世纪60年代开始到19世纪中期基本完成,随后拓展到欧美地区和全世界。它既是生产技术的革命也是社会关系的革命。

一、大机器生产工厂制度

1、背景:

2、出现:

3、特点:

4、影响:

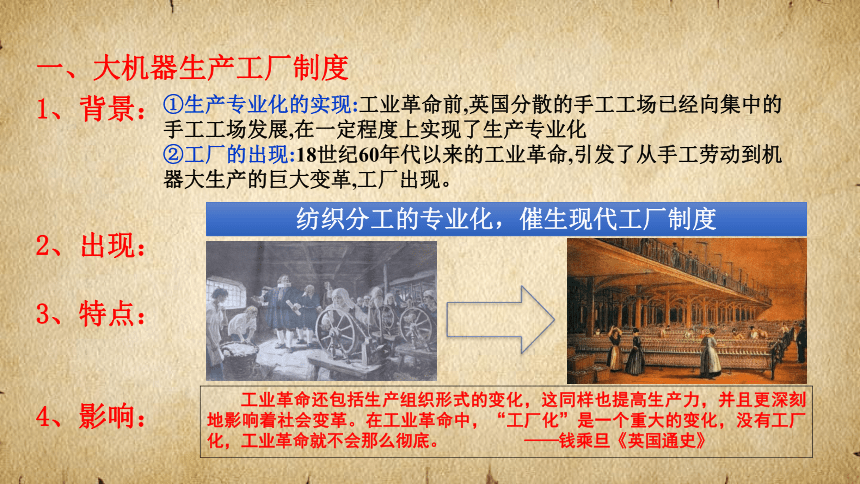

①生产专业化的实现:工业革命前,英国分散的手工工场已经向集中的手工工场发展,在一定程度上实现了生产专业化

②工厂的出现:18世纪60年代以来的工业革命,引发了从手工劳动到机器大生产的巨大变革,工厂出现。

纺织分工的专业化,催生现代工厂制度

工业革命还包括生产组织形式的变化,这同样也提高生产力,并且更深刻地影响着社会变革。在工业革命中,“工厂化”是一个重大的变化,没有工厂化,工业革命就不会那么彻底。

——钱乘旦《英国通史》

一、大机器生产工厂制度

1、背景:

2、出现:

3、特点:

4、影响:

①生产专业化的实现:

②工厂的出现:

随着工厂的出现,工厂制度逐渐形成

①时间:

②规章:

③生产:

④原料:

实行倒班制

制定严格的规章制度,强化纪律意识

生产流水线被广泛应用,生产过程处于工厂主的监督管理之下

工厂统一供应、合理调配

发动机一开始,人们就必须工作——男人、女人和孩子们都一起被套在钢铁和蒸汽的轭具下。动物机器…被紧紧地拴在不知痛苦和不知疲劳的钢铁机器上。

一、大机器生产工厂制度

1、背景:

2、出现:

3、特点:

4、影响:

①生产专业化的实现:

②工厂的出现:

随着工厂的出现,工厂制度逐渐形成

(1)世界:

(2)中国:

②规章:严格

③生产:流水线、监督

④原料:统一供配

①时间:倒班制

①工厂制度带来生产组织和管理形式的巨变;

②有利于科学管理、提高生产效率、挖掘工人的劳动潜质,

从而产生更大的经济效益

①19世纪中后期,清朝洋务派创办了一系列近代企业,引进了西方的工厂制度,进行机器大生产,开启了中国的近代化。

②张謇、范旭东等一批民族资本家主张实业救国,也开办工厂并借鉴西方工厂的管理经验,中国民族工业初步发展起来。

李鸿章认为中国求富强就必须发展自己的大企业,

这是李鸿章发展洋务一贯的政策主张。为了发展自己的大企业,

李鸿章提出引进国外技术和人才,

学习西方先进技术发展中国企业。

状元实业家张謇提出“棉铁主义”,即以棉纺织工业和钢铁工业为中心带动其他经济部门发展。他指出,准许外商在内地开机器厂,

是“夺小民一线生机”。……考虑到棉铁和国民生计有密切关系,并且是当时最有利可图的行业,他确定以棉铁为重点:棉为人民生活所必需,

而铁则为制造生产工具所不可缺少,

尤其是要发展本国的机器制造业,

更需要钢铁。

——景玉琴,连新凯《中国近代民族工业发展思想及当代启示》

材料一

一八六六年,他(斌椿)在《乘槎笔记》中写道:此地人民五十万,街市繁盛,为英国第二埠头。中华及印度、美国棉花皆集于此。所织之布,发于各路售卖。织布大行楼五重,上下数百间,工匠三千人。棉花由弹而纺、而织、而染,皆用火轮法。棉花弹过六七遍,则白如雪,柔于绵矣;又以轮纺,而精如丝,细于发矣。染处各色俱备,入浸少时,即鲜明成色。织机万张,刻不停梭,亦神速哉!

——-《从北京回望曼彻斯特》

材料二

阿克莱特在自己的纺织工厂里提出了一套完整的独创的管理制度……当他一经发现无能、怠工等情况时,就要毫不留情地加以严肃处理。

阅读材料,结合教材,小组合作探究分析工厂制度的特点。

1、生产资料集中使用;

2、雇佣工人集中劳动;

3、生产规模不断扩大;

4、分工细致协作高效;

5、使用机器流水生产;

6、严格遵守规章制度;

7、注重产品市场销售;

8、生产社会化程度高。

【课堂探究】

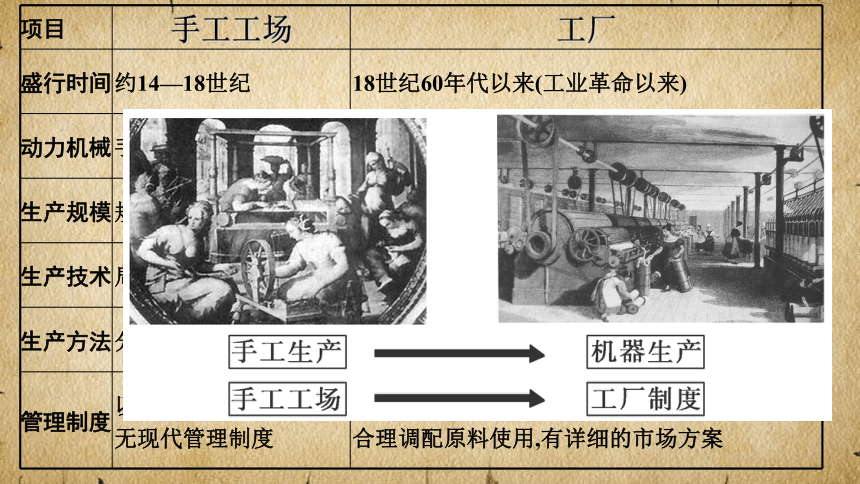

项目

手工工场

工厂

盛行时间

约14—18世纪

18世纪60年代以来(工业革命以来)

动力机械

手工工具

机器大生产

生产规模

规模小

规模大

生产技术

局限于手工技术

采用先进科技,技术成熟

生产方法

分工少

采用标准化流水线作业,分工细致

管理制度

以家庭为单位进行生产,无现代管理制度

实行倒班制,实行严格的奖惩制度,统一供应、合理调配原料使用,有详细的市场方案

对比明史:观察教材第25页的两幅图片,指出汉阳铁厂与天津永利碱厂的主要异同点。

提示(1)同:都采用机器生产;都引进了先进技术,培养了科技人才;都一定程度上抵制了外国经济侵略;都有利于中国的近代化,推动了中国的社会转型等。

(2)异:汉阳铁厂是洋务派创办的民用工业,其目的是“求富”,维护清朝的封建统治;

天津永利碱厂是民族资产阶级创办的民族工业,其目的是实业救国,发展民族资本主义。

请大家结合前面的学习,阐述一下工厂制度和工业革命的关系。

工业革命生产力的巨大飞跃,催生了工厂制度的产生,

工厂制度又反过来提高了生产效率,大大推进了工业革命的进程。

生产力推动劳作方式的变革,

劳作方式的变革又推动生产力进一步发展。

1.工业革命促进了城市化的发展,改变了人们的生活空间。

(1)问题:人口激增,城市规划建设滞后,工人的生活环境相当恶劣。

(2)发展:鸦片战争后,中国上海等地的城市化水平迅速提升。20世纪以来,西方国家逐渐建设新城,疏解中心城市人口,改善城市居民的居住环境。

知识点二 工业革命后社会生活方式的变化

2.交通运输业进步,便利了人们的出行。

(1)工业革命中英国的人工运河、铁路运输发展迅速。

(2)欧美国家形成了水陆运输网,促进了城际间、国际间的人口交流与贸易往来,大大增加了社会的

流动性

。

学思之窗:P26

自然力的征服,机器的采用,化学在工业和农业中的应用,轮船的行驶,铁路的通行,电报的使用,整个整个大陆的开垦,河川的通航,仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口,——过去哪一个世纪料想到在社会劳动里蕴藏有这样的生产力呢?

---〖德〗

马克思、恩格斯《共产党宣言》

工业革命对生产力的发展带来了怎样的影响?

材料

解析:“法术”指英国工业革命。

(1)蒸汽动力的使用;

(2)工厂制度的推广

(3)新式工具出现;

(4)劳动力大量增加

3.工业革命促进了乡村的改变

(1)以英国为代表的西方国家农业机械日益普及,普遍建立了大农场,农业现代化水平大大提高。

(2)大量人口从闭塞、宁静的乡村田园生活中走出,人们的眼界开阔了。

4.人们的时间观念增强。

(1)原因:工厂制度及蒸汽机车等交通工具的出现,使人们必须守时,

成为现代生活的准则。

(2)表现:城市中社会上层人士出行戴表,大城市的车站、码头、银行、机关及市区街道多设有标准钟。世界也逐渐统一标准时间。

5.初等教育不断推广,人们文化素质逐渐提升。

(1)原因:机器生产代替手工劳动、城市化迅猛发展等现实因素,对广大民众的文化素质提出了更高的要求。

(2)表现

①英国等西方国家:通过立法推行初等教育,加大政府对教育的经费支持。

②中国:20世纪初清政府推行“

”,对普及初等教育起到重要作用。

“工人区”对面,住着高等的或中等的资产阶级……挤满了工人的“恶劣的街区”,是周期性光顾城市的一切流行病的发源地。工业革命时期的住房短缺问题、贫民窟问题、卫生设施极差等问题虽然在一定程度上与工业发展极快、口膨胀有着密切的关系……

——龚敏《论西方工业革命时期的住宅问题》

到18世纪,经济繁荣所滋长的享乐主义,使宗教信仰被怀疑。工业革命中心曼彻斯特浓烟滚滚,污水横流,方圆几英里草木不生。在不到100万人口的伦敦,就有小偷1万余人,白天乞丐成群,晚上则明火执仗地抢劫。

——董正华《世界现代化进程十五讲》

1833

年,埃尔德莱有一个织工,一家

7

口,4

个人工作,但全部收入在扣除房租、工具等后所剩只有每星期

2

先令,这点钱要供全家人的吃穿。因此,他们的伙食是早上喝粥,中午土豆拌盐,晚上也是这样,最多加一点麦片粥。

——钱乘旦《英国工业革命中的人文灾难及其解决》

消极影响

①社会发展带来贫富分化的差距加大。导致阶级矛盾激化,工人运动风起云涌。

②资源的过度开发,导致环境污染等问题。

③城市发展带来犯罪等新的社会问题

请根据图示,结合教材,小组合作探究,围绕采用工厂制度后工业革命对人类社会某一个方面的影响,提取部分信息拟出一个具体论题并加以阐述。

工厂

城市化

社会的转型与进步

劳动力及素质

工厂

制度

人口迁移

观念变化

教育

阶级对立

生产效率

工人运动

体制变革

人的发展

城市病

产品

销售

能源

运输

交通

铁路运河等

生活的便捷

观念的变化

论题:工业革命推动城市化进程

工业革命后,由于工厂制度需要大量劳动力,农村人口向城市流动加快,城市人口增多,城市规模扩大,城市交通、居住环境改善,旧城市改观,新城市兴起,农村逐渐衰落,农业与乡村为主体的经济体制变成以工业与城市为主体的经济体制,城市化进程加快。

其他论题如:

工业化生产推动交通运输等行业的发展;

工业发展带来了环境和社会问题;

阶级矛盾推动制度变革;

工业革命提高了劳动者素质;

这是最好的时代,这是最坏的时代;

这是智慧的时代,这是愚蠢的时代;

这是信仰的时期,这是怀疑的时期;

这是光明的季节,这是黑暗的季节;

这是希望之春,这是失望之冬;

人们面前应有尽有,人们面前一无所有;

人们正在直登天堂,人们正在直下地狱。

——(英)狄更斯《双城记》

第二单元

生产工具与劳作方式

第5课 工业革命与工厂制度

1.掌握工业革命时期机器大生产与工厂制度确立的史实,从“历史解释”的角度认识生产力进步对经济发展的影响。

2.结合史料概括工业革命后社会生活方式变化的主要史实,从“历史解释”“唯物史观”的角度体会生产方式的变革对人类社会发展的影响。

第一次工业革命

第二次工业革命

18世纪60年代

19世纪中期

19世纪70年代

20世纪初

何为“工业革命”

斯蒂芬孙

火车

1814年

又称产业革命,是指资本主义工业化的早期历程,即资本主义完成了从工场手工业向机器大工业过渡的阶段。工业革命是以机器取代手工,以工厂取代工场的一场生产与科技革命。

第一次工业革命首先发生在英国,从18世纪60年代开始到19世纪中期基本完成,随后拓展到欧美地区和全世界。它既是生产技术的革命也是社会关系的革命。

一、大机器生产工厂制度

1、背景:

2、出现:

3、特点:

4、影响:

①生产专业化的实现:工业革命前,英国分散的手工工场已经向集中的手工工场发展,在一定程度上实现了生产专业化

②工厂的出现:18世纪60年代以来的工业革命,引发了从手工劳动到机器大生产的巨大变革,工厂出现。

纺织分工的专业化,催生现代工厂制度

工业革命还包括生产组织形式的变化,这同样也提高生产力,并且更深刻地影响着社会变革。在工业革命中,“工厂化”是一个重大的变化,没有工厂化,工业革命就不会那么彻底。

——钱乘旦《英国通史》

一、大机器生产工厂制度

1、背景:

2、出现:

3、特点:

4、影响:

①生产专业化的实现:

②工厂的出现:

随着工厂的出现,工厂制度逐渐形成

①时间:

②规章:

③生产:

④原料:

实行倒班制

制定严格的规章制度,强化纪律意识

生产流水线被广泛应用,生产过程处于工厂主的监督管理之下

工厂统一供应、合理调配

发动机一开始,人们就必须工作——男人、女人和孩子们都一起被套在钢铁和蒸汽的轭具下。动物机器…被紧紧地拴在不知痛苦和不知疲劳的钢铁机器上。

一、大机器生产工厂制度

1、背景:

2、出现:

3、特点:

4、影响:

①生产专业化的实现:

②工厂的出现:

随着工厂的出现,工厂制度逐渐形成

(1)世界:

(2)中国:

②规章:严格

③生产:流水线、监督

④原料:统一供配

①时间:倒班制

①工厂制度带来生产组织和管理形式的巨变;

②有利于科学管理、提高生产效率、挖掘工人的劳动潜质,

从而产生更大的经济效益

①19世纪中后期,清朝洋务派创办了一系列近代企业,引进了西方的工厂制度,进行机器大生产,开启了中国的近代化。

②张謇、范旭东等一批民族资本家主张实业救国,也开办工厂并借鉴西方工厂的管理经验,中国民族工业初步发展起来。

李鸿章认为中国求富强就必须发展自己的大企业,

这是李鸿章发展洋务一贯的政策主张。为了发展自己的大企业,

李鸿章提出引进国外技术和人才,

学习西方先进技术发展中国企业。

状元实业家张謇提出“棉铁主义”,即以棉纺织工业和钢铁工业为中心带动其他经济部门发展。他指出,准许外商在内地开机器厂,

是“夺小民一线生机”。……考虑到棉铁和国民生计有密切关系,并且是当时最有利可图的行业,他确定以棉铁为重点:棉为人民生活所必需,

而铁则为制造生产工具所不可缺少,

尤其是要发展本国的机器制造业,

更需要钢铁。

——景玉琴,连新凯《中国近代民族工业发展思想及当代启示》

材料一

一八六六年,他(斌椿)在《乘槎笔记》中写道:此地人民五十万,街市繁盛,为英国第二埠头。中华及印度、美国棉花皆集于此。所织之布,发于各路售卖。织布大行楼五重,上下数百间,工匠三千人。棉花由弹而纺、而织、而染,皆用火轮法。棉花弹过六七遍,则白如雪,柔于绵矣;又以轮纺,而精如丝,细于发矣。染处各色俱备,入浸少时,即鲜明成色。织机万张,刻不停梭,亦神速哉!

——-《从北京回望曼彻斯特》

材料二

阿克莱特在自己的纺织工厂里提出了一套完整的独创的管理制度……当他一经发现无能、怠工等情况时,就要毫不留情地加以严肃处理。

阅读材料,结合教材,小组合作探究分析工厂制度的特点。

1、生产资料集中使用;

2、雇佣工人集中劳动;

3、生产规模不断扩大;

4、分工细致协作高效;

5、使用机器流水生产;

6、严格遵守规章制度;

7、注重产品市场销售;

8、生产社会化程度高。

【课堂探究】

项目

手工工场

工厂

盛行时间

约14—18世纪

18世纪60年代以来(工业革命以来)

动力机械

手工工具

机器大生产

生产规模

规模小

规模大

生产技术

局限于手工技术

采用先进科技,技术成熟

生产方法

分工少

采用标准化流水线作业,分工细致

管理制度

以家庭为单位进行生产,无现代管理制度

实行倒班制,实行严格的奖惩制度,统一供应、合理调配原料使用,有详细的市场方案

对比明史:观察教材第25页的两幅图片,指出汉阳铁厂与天津永利碱厂的主要异同点。

提示(1)同:都采用机器生产;都引进了先进技术,培养了科技人才;都一定程度上抵制了外国经济侵略;都有利于中国的近代化,推动了中国的社会转型等。

(2)异:汉阳铁厂是洋务派创办的民用工业,其目的是“求富”,维护清朝的封建统治;

天津永利碱厂是民族资产阶级创办的民族工业,其目的是实业救国,发展民族资本主义。

请大家结合前面的学习,阐述一下工厂制度和工业革命的关系。

工业革命生产力的巨大飞跃,催生了工厂制度的产生,

工厂制度又反过来提高了生产效率,大大推进了工业革命的进程。

生产力推动劳作方式的变革,

劳作方式的变革又推动生产力进一步发展。

1.工业革命促进了城市化的发展,改变了人们的生活空间。

(1)问题:人口激增,城市规划建设滞后,工人的生活环境相当恶劣。

(2)发展:鸦片战争后,中国上海等地的城市化水平迅速提升。20世纪以来,西方国家逐渐建设新城,疏解中心城市人口,改善城市居民的居住环境。

知识点二 工业革命后社会生活方式的变化

2.交通运输业进步,便利了人们的出行。

(1)工业革命中英国的人工运河、铁路运输发展迅速。

(2)欧美国家形成了水陆运输网,促进了城际间、国际间的人口交流与贸易往来,大大增加了社会的

流动性

。

学思之窗:P26

自然力的征服,机器的采用,化学在工业和农业中的应用,轮船的行驶,铁路的通行,电报的使用,整个整个大陆的开垦,河川的通航,仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口,——过去哪一个世纪料想到在社会劳动里蕴藏有这样的生产力呢?

---〖德〗

马克思、恩格斯《共产党宣言》

工业革命对生产力的发展带来了怎样的影响?

材料

解析:“法术”指英国工业革命。

(1)蒸汽动力的使用;

(2)工厂制度的推广

(3)新式工具出现;

(4)劳动力大量增加

3.工业革命促进了乡村的改变

(1)以英国为代表的西方国家农业机械日益普及,普遍建立了大农场,农业现代化水平大大提高。

(2)大量人口从闭塞、宁静的乡村田园生活中走出,人们的眼界开阔了。

4.人们的时间观念增强。

(1)原因:工厂制度及蒸汽机车等交通工具的出现,使人们必须守时,

成为现代生活的准则。

(2)表现:城市中社会上层人士出行戴表,大城市的车站、码头、银行、机关及市区街道多设有标准钟。世界也逐渐统一标准时间。

5.初等教育不断推广,人们文化素质逐渐提升。

(1)原因:机器生产代替手工劳动、城市化迅猛发展等现实因素,对广大民众的文化素质提出了更高的要求。

(2)表现

①英国等西方国家:通过立法推行初等教育,加大政府对教育的经费支持。

②中国:20世纪初清政府推行“

”,对普及初等教育起到重要作用。

“工人区”对面,住着高等的或中等的资产阶级……挤满了工人的“恶劣的街区”,是周期性光顾城市的一切流行病的发源地。工业革命时期的住房短缺问题、贫民窟问题、卫生设施极差等问题虽然在一定程度上与工业发展极快、口膨胀有着密切的关系……

——龚敏《论西方工业革命时期的住宅问题》

到18世纪,经济繁荣所滋长的享乐主义,使宗教信仰被怀疑。工业革命中心曼彻斯特浓烟滚滚,污水横流,方圆几英里草木不生。在不到100万人口的伦敦,就有小偷1万余人,白天乞丐成群,晚上则明火执仗地抢劫。

——董正华《世界现代化进程十五讲》

1833

年,埃尔德莱有一个织工,一家

7

口,4

个人工作,但全部收入在扣除房租、工具等后所剩只有每星期

2

先令,这点钱要供全家人的吃穿。因此,他们的伙食是早上喝粥,中午土豆拌盐,晚上也是这样,最多加一点麦片粥。

——钱乘旦《英国工业革命中的人文灾难及其解决》

消极影响

①社会发展带来贫富分化的差距加大。导致阶级矛盾激化,工人运动风起云涌。

②资源的过度开发,导致环境污染等问题。

③城市发展带来犯罪等新的社会问题

请根据图示,结合教材,小组合作探究,围绕采用工厂制度后工业革命对人类社会某一个方面的影响,提取部分信息拟出一个具体论题并加以阐述。

工厂

城市化

社会的转型与进步

劳动力及素质

工厂

制度

人口迁移

观念变化

教育

阶级对立

生产效率

工人运动

体制变革

人的发展

城市病

产品

销售

能源

运输

交通

铁路运河等

生活的便捷

观念的变化

论题:工业革命推动城市化进程

工业革命后,由于工厂制度需要大量劳动力,农村人口向城市流动加快,城市人口增多,城市规模扩大,城市交通、居住环境改善,旧城市改观,新城市兴起,农村逐渐衰落,农业与乡村为主体的经济体制变成以工业与城市为主体的经济体制,城市化进程加快。

其他论题如:

工业化生产推动交通运输等行业的发展;

工业发展带来了环境和社会问题;

阶级矛盾推动制度变革;

工业革命提高了劳动者素质;

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化